小港太金的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦秀實寫的 步出夏門行 和盧勝彥的 小語與小詩:一日一小詩都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自初文出版社有限公司 和財團法人真佛般若藏文教基金會所出版 。

國立清華大學 環境與文化資源學系所 張瑋琦所指導 李秋雲的 蘭嶼達悟族的米食接觸歷程 (2021),提出小港太金關鍵因素是什麼,來自於蘭嶼(紅頭嶼)、達悟(雅美)、白米、飲食選擇。

而第二篇論文世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 陳旭東的 踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事 (2021),提出因為有 徒步旅行、臺灣徒步環島、風景、紀事的重點而找出了 小港太金的解答。

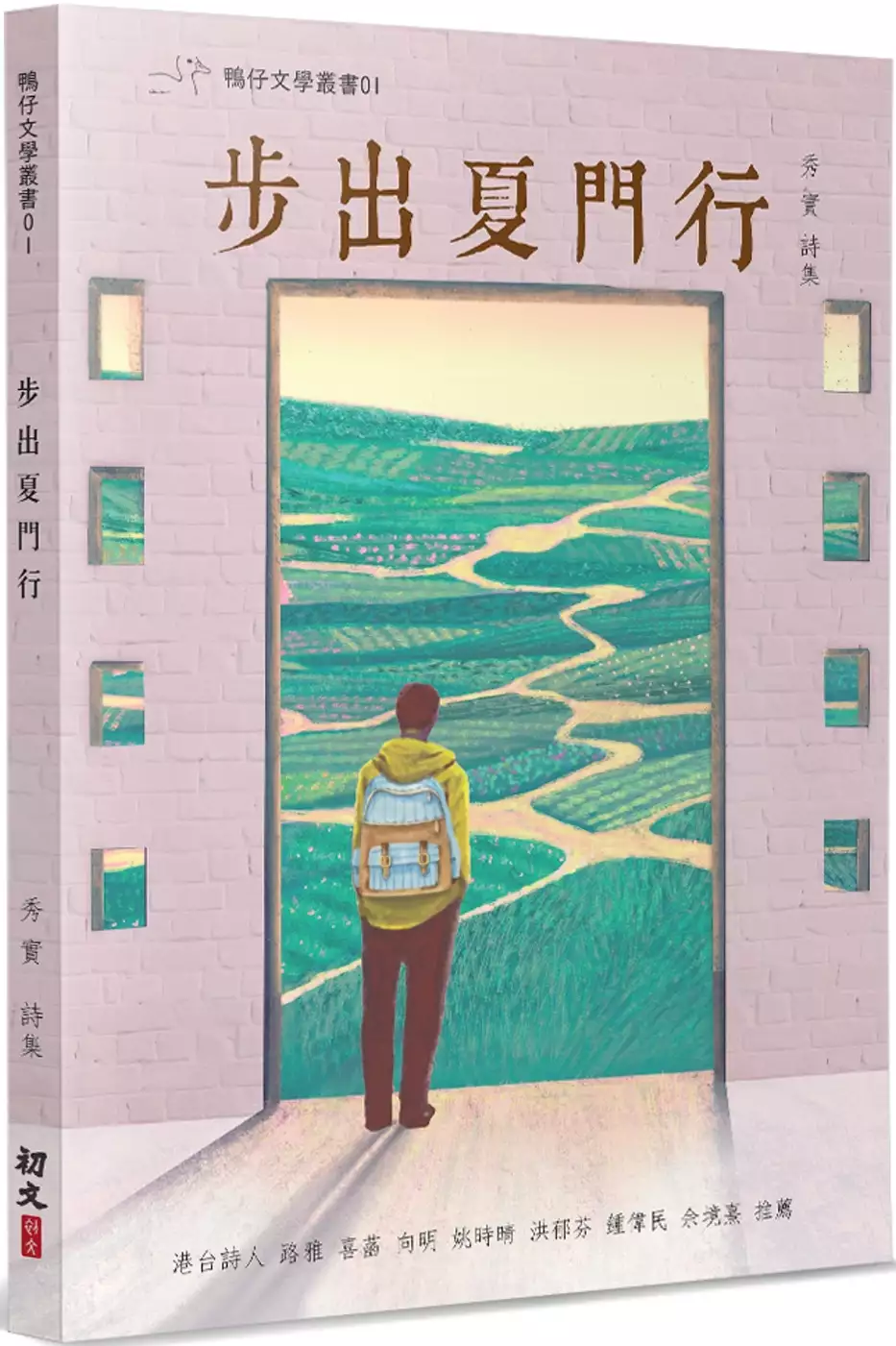

步出夏門行

為了解決小港太金 的問題,作者秀實 這樣論述:

二零一五年開始,作者的行踪漸集中於南台灣,以嘉義市和高雄市為主,遂陸續寫下了本書中的詩篇。 詩集中的作品,均以南台灣的嘉義與高雄「雙城」為書寫客體,成就了一本完完全全的「地誌詩集」。 本書分兩部分:「嘉義三十三首」和「高雄十二首」,凡詩四十五首,每首詩下都附有創作的時間和地點,把如流的歲月重新串連起。

小港太金進入發燒排行的影片

Twitch傳送門: https://www.twitch.tv/otakuarmy2

其實要改變社會還是要靠自己~~~很多個人團結在一起就會變成很大的力量

下面是網友寄給我的內容,其實想支持 #待用餐 或是幫助身邊的人,就可以從身邊開始做起,一點點的小改變就可以持續往下走啊~~~與其靠政府或是甚麼偶像明星,其實不如靠自己,你說服一個身邊的人就是多一分力量,你幫助一個身邊的人就是多一個人撐下去。

底下這段看得懂的就看得懂:我做甚麼,是因為我是甚麼人,不是因為你是甚麼人。你做甚麼,是因為你是甚麼人,不是因為我是甚麼人。

您好,阿宅:

我關注您的YT許久,很喜歡您說真話的風格!因為我常看您直播的關係,我媽咪也常跟著我一起關注您的直播與廣播。

前天聽到apple在分享待用餐,我想與您分享我的經驗。

7月初,看到新聞媒體報導,有一個三重的媽媽為了領一份待用餐,千里迢迢載著自己兩個年幼的小孩到信義區領一份待用餐。

我與家人討論,在居住的高雄小港,一定更多人因為這個疫情,而餓著肚子。於是我與家人討論,每個人輪流,一週拿出一筆錢給家裡附近的麵攤,請麵攤準備待用餐的餐點。

7/15第一天成立待用餐,並在高雄小港地方社團:小港人大小事、小港人七嘴八舌社團與麵攤牆面公佈““待用餐””事宜。

第一天沒人領,第二天1位,第三天沒人領,第7天14份,之後每天都以倍數成長..最多的一天到32份待用餐。

我想跟您說的是,領取待用餐的人一定大有人在,目前沒人領也許是他們還需要一點勇氣。

最後謝謝朱大的愛心,我向您看齊🙏

長期關注您的直播,知道我們要改變社會必須靠自己(您的名言😁),但平民百姓的力量太小,還是需要朱大!

謝謝您發起的很多“善的循環”,我才想說是否可以以一個地方媽媽的力量幫助到身邊需要的人。

再次感謝您🙏

今天談談贖罪券,不是,是 #振興券 的邏輯謬誤和 #郭台銘 說要增加 #奧運 獎金結果綠營群起反彈的神秘現象。

阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD

【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb

【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9

購買朱大衣服傳送門: https://shop.lucifer.tw/

蘭嶼達悟族的米食接觸歷程

為了解決小港太金 的問題,作者李秋雲 這樣論述:

本文聚焦於達悟族如何適應「白米」這個外來食材,取代芋頭成為日常主食。本文分作三個時期進行討論:「不食白米期(1895年以前)」、「米食引入期(1895-1945 年)」以及「米食盛行期(1945 年至今)」。本研究第二章進行地圖分析及歷史資料分析,1895年雖曾有西班牙人、荷蘭人、美國人、漢人、巴丹島人的登島紀錄,但幾乎沒有白米交流的事實,族人仍沒有食用白米,可稱作「不食白米期」。第三章著重於分析日治時期相關史料,1895至1945 年期間日本軍方及學者對蘭嶼展開多項研究,與族人有比較緊密的接觸,除了給予工作者白米作為酬勞,亦將族人帶往臺灣大島進行觀光。這時期雖與白米有接觸但生活中依然沒有依

賴白米,可稱作「米食引入期」。第四章進行多方面的資料統合,因1945 年後大量外移人員及宗教進駐、族人前往臺灣大島工作、現代化發展及國家政策的影響,白米在族人的生活中奠定成為「必需食材」基礎。此時,全島通電、電冰箱的運入、交通運輸便利、餐廳設立更為激烈,白米與族人的關係越加密不可分,可稱作「米食盛行期」。第四章最後一節透過民族誌書寫以呈現現今族人的飲食方式及影響飲食選擇的因素。本研究結論是:大部分達悟族長輩仍以芋頭地瓜為主食,接受長照照護者或年長無法到田裡農務的會隨家人食米。若同住家庭仍種植芋頭,回流的族人縱然依舊懷著旅台時的食米經驗,亦會日常食用芋頭,而家中無種植芋頭或未與原生家庭同住的回流

族人則趨向食用白米飯。本研究發現家庭對食用芋頭支持度較弱,將促使孩童直接選擇食米。學校開發民族教育教導傳統文化之餘,營養午餐亦儘量安排每周一次的食用傳統飲食,以提升孩童恢復食用芋頭。白米造成達悟族的飲食變遷並非一朝一夕所成,需從歷史脈絡去追尋族人的身體經驗,無法單憑檢討現在重不重視芋頭文化來解釋之。達悟族對白米的適應歷程雖不長,但族人食用白米是經過了飲食的選擇,而人口流動對飲食的改變往往超過自然環境所帶來的影響,「以白米為主食」在年輕的達悟族人生活當中早已根深蒂固。

小語與小詩:一日一小詩

為了解決小港太金 的問題,作者盧勝彥 這樣論述:

作者創作50餘年,有多元性的著作,本書「小語與小詩」是作者飛出人生之路的框架後,回頭看從出生至今仍在框框中的人事物,因而有感而發的心情點滴,而寫作技巧上也是飛出制式框架的突破與超越,一篇篇文章運用了散文、敘事、論說語體寫小語;併合小詩談情、說理、傳法,因此書中不僅止於抒情的、感性的「小語與小詩」,更是有著論事及理性內涵的創作。 本書特色 楓葉 雖褪色 脈絡在 念念若浪潮 人生之路,念念的往事,猶如秋天飄落的楓葉,信手拾起,運用「小語」及「小詩」,傳達一則則的塵封舊事。 猶如秋天飄落雖已褪色,但脈絡仍然分明的片片楓葉,本書是作者憶起人生路上往事的篇章,有著感性

與理性的內涵,因此新書封面選擇蓮生活佛2009年12月恰好有著片片楓葉的「人生之路」畫作。設計上,封面的底層隱約有著草書字體的「語」「詩」二字,更意喻作者的「小語」與「小詩」,是信手捻來有感而發,揮灑自如的創作。 本書附贈作者創作複製畫一幅 作者簡介 盧勝彥 蓮生活佛盧勝彥,西元1945年生於二戰下憂患的台灣, 現旅居於煙雨微微的西雅圖,每日修行、寫作及繪畫, 以實證和慈悲勾勒度眾的文字,如月河流水閃耀智慧的光環。 是真佛宗創辦人 平易親切、慈悲為懷的開解病難憂苦,獲得千萬弟子的景仰皈依。 是一位演說家 深入淺出、幽默風趣的闡述佛法哲理,具有獨樹一格

的講演藝術。 是一位畫家 天賦異稟、微妙觀察的書畫自然景物,成就自在任運的揮毫創作。 更是一位著作等身的作家 多元題材、精勤撰寫的抒發心境體悟,紀錄親身經歷的數百冊文集。 1967年第一本創作《淡煙集》問世。 1992年5月完成《第一百本文集》。 2008年5月出版第二百本文集《開悟一片片》。 他是當代能將佛法與藝術結合的第一人,精進與毅力不同凡響。 「小語與小詩」自序 001 小談喝酒 002 要學習「水」 003 天天天藍 004 戀戀娑婆 005 為什麼 006 老淚 007 無緣 008 赤子之心 009 求雨的聯想 010 我

的古董 011 有情 012 指點 013 密教 014 中間的道路 015 中秋節 016 一串心語 017 我是少校 018 志願 019 八大聖地 020 頭陀行 021 紅綠燈 022 我的祖先 023 師母的「眼」 024 阿凡達 025 因果可畏 026 叛逆期 027 你不懂我的心 028 蠍子相應 029 迷「電動遊戲」 030 疫情時間 031 謝謝「桂青」 032 坐電梯的感想 033 求雨記 034 親情 035 住世的阿羅漢 036 賞楓記 037 你問我答 038 去尋找「我」 039 小草 040 我的幾顆「石頭」 041 糾纏在一起 042 渾沌 043 「瞋恨」

很可怕 044 龍樹與草 045 無我相 046 無人相 047 無眾生相 048 無壽者相 049 悟者小語 050 周衡之悟 051 蓮慈上師的信 052 蓮訶上師的信 053 蓮花彩虹的殊勝 054 釋蓮飛上師的報告 055附錄 釋蓮印上師之詩集 「小語與小詩」自序 第二八六冊《靈異事件》寫完後。 我計劃寫二八七冊。 書名取什麼? 我想起青澀的少年時代,寫過《夢園小語》。 呵! 「小語」。 我又想起香醇的青春時期,寫了很多的「小詩」。 呵! 「小詩」。 我就把「小語」與「小詩」串起來了! 這就是: 「小語」與「小詩」。 但, 問題是: 我這位笨頭笨腦的盧勝彥,已不再

青澀,也不再香醇,更不是壯年。 而是接近黃昏的老年。 天哪! 晚霞雖然美麗,但,一瞬間,便全是黑鴉鴉,一片死寂。 我能寫出什麼東東? 此時此刻,腦袋瓜空空。 但, 我仔細的看看我的心,嚇了我一大跳,原來少年時期的熱血,仍在心口。 於是, 不管三七二十一, 書名就是: 《小語與小詩》。 ● 我常想: 那位笨笨的盧勝彥,到底是誰? 我是誰? 那位寫書二百八十七冊的人? 那位畫画百千萬幅的人? 那位登座說法的人? 那位五百萬人的師父? 那位打「少林棍」的老僧? 那位擊大法鼓的人? 是誰? 是誰? 夜深人靜,我實實在在的告訴你: 「沒有人。」 ● 寫一首詩吧! 詩名:〈我是誰?〉 我不知道還能

寫作多久 我實言告訴大家 仍然有時候 喝點小酒 我仍然在想 我是誰 雖然熱血還依舊 朱顏不胖不瘦 依然不知誰是誰 小語小詩 兼 風滿袖 蓮生活佛.盧勝彥 Sheng-yen Lu 17102 NE 40th Ct., REDMOND WA 98052 U. S. A. 二○二一年十月 001 小談喝酒 那一年,我在台灣雷藏寺。 來了一位不速之客,他是莊銘石。 我很高興。 因為他是五八○二測量連的連長,副連長是魏青萍,輔導長是皮志青。 而我, 五八○二測量連的測量官盧勝彥。 昔日的長官來訪,我當然很高興,我請他留下來共吃晚餐。 吃飯時,他偷偷細聲的問我: 「盧勝彥!你還喝酒嗎?」

哦! 我答: 「早就沒有了!」 哈哈哈! 連長笑了! 我也笑了! 因為連長莊銘石的這一問,使我想起昔日的盧勝彥。 昔日。 我測量「小港機場」,晚上回到大坪頂,幾位測量士兵(老士官),他們有喝酒習慣。 一瓶米酒。 花生小蝦。(或小魚干) 他們就喝了起來。 見我走過,他們叫我: 「測量官,喝幾口。」 我就喝了! 從此。…………… 我變了,變變變。 沒有測量任務時,我經常晚上紅通通的臉,回到連上睡覺。(回到營區) 有測量任務時,人家的水壺裝的是「水」,我的水壺裝的是「酒」。 有人來訪,問: 「請問,那位紅通通臉的測量官在嗎?」 哈! 測量任務完成,我收起行軍牀,酒瓶從牀下滾了出來。 「晃當……晃當

……晃當………」 房間全是酒瓶。 學了佛之後—— 一、不殺生。 二、不偷盜。 三、不邪淫。 四、不妄語。 五、不飲酒。 唉!飲酒我是真的戒了!我,只是,只是,睡前喝一小杯而已! 真的,只是一小杯!一點點,不敢多喝。 寫一首詩:〈酒〉 回想來時路 行雲何處 酒 是伴侶 與我同住 今日 不道春將暮 只在睡前 沾一口 柳絮如夢 (長官今日來問? 我說沒事,沒事,真的沒事。) 002 要學習「水」 根據《原人論》的經典: 洪荒太古。 情器世間初形成的時候,經過了很多「劫」。 初劫。 具賢劫。 見喜劫。 具樂劫。 接著是一無所有,空空如也,很漫長的一代。最後才到了「賢劫」。 我們人類現在的一切,就處在「

賢劫」之中。 佛典記載: 賢劫的形成是這樣的。 茫茫宇宙之中,先有堅不可摧的「風輪」。 因風輪旋轉, 形成了巨大的「水輪」。 風吹水, 形成黃色的「土輪」。 由土輪出生「火輪」。 就因為「地水火風」一一的出現,才形成了「須彌山」、「七重金山」、「七游戲海」、「鐵圍山」、「四大洲」、「八小洲」。 接著, 是「光音天人」下降,形成了人類的初祖。 這些, 都是閒話,我們言歸正傳,我們要談的是「水」。

踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事

為了解決小港太金 的問題,作者陳旭東 這樣論述:

觀光旅遊乃現代世界之潮流,徒步旅行是其中一項方興未艾的活動,本研究採質性直接參與觀察自述法,探討臺灣徒步環島旅行情況。研究者用三度徒步環島事件,真切實際操作全部過程,持田野調查、自我紀事與民族誌分析方法進行探究,以專業實務報告形式呈現。 本專業實務報告內容,設限於研究臺灣徒步環島為議題,全文區分五章節。第一章標題為啟航,簡略敘述古今中外徒步旅行發展概況,徒步環島研究緣起動機、目的,徒步環島研究規劃與範圍。第二章為徒步環島行前的籌策,舉凡選擇徒步環島時機、路線方向、使用天數、宗旨、預算、住宿、安全;以及物品裝備器材的匯集、生理體能狀況的鍛鍊、心理層次的健全調適、資訊運用等,妥善擬

定徒步環島出發前準備工作。第三章為研究者三度臺灣徒步環島紀事,分別為2017年33天、2018年50天、2019年42天行程,援引自我網路臉書(Facebook)每日記載內容,佐以研究者拍攝之圖片,陳述徒步環島所遭遇事件、景物。第四章為研究者三次徒步環島見過特殊的「風景」,是臺灣耀眼、溫馨、離奇、驚魂、美麗、感傷、難忘的在地痕跡,是徒步者生命中珍貴難逢的歷史故事。第五章為落幕結語,有研究者三次徒步環島事實發現、心得、省思,述出研究者粗淺看法、意見。為日後徒步環島執行者;徒步環島研究者,提供個體些許淺顯建議,對臺灣徒步環島旅遊未來發展趨勢,以星星之火達導引作用,略盡個人微薄貢獻。 本專業實

務報告,表達對臺灣徒步環島旅行個己歷程經驗,使無法從事活動而嚮往者,藉閱讀實務報告內容;明白徒步環島者日常行跡,彌補懷抱夢想未嘗展現之缺憾。本專業實務報告豐富資訊、詳述細節,足以提供往後欲從事徒步環島者依循參考,事半功倍圓滿安全達成徒步環島壯舉。本專業實務報告文獻,匯聚大量徒步環島真實事件;點點滴滴臺灣在地風土人情,可讓接續研究者瞭解徒步環島旅遊素材,如何深入探究踏出更美好風景?期待後繼研究臺灣徒步環島者發現。