展覽 企劃 怎麼 寫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦田中宏幸寫的 橘色惡魔的弱弱指導法:由弱者指導弱者,才能孕育出不可動搖的堅強實力 和黃惠鈴的 夏天吹起的風都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和玉山社所出版 。

國立成功大學 建築學系 鄭泰昇、簡聖芬所指導 侯承昕的 展覽體驗設計──馬祖記憶場所的建構 (2021),提出展覽 企劃 怎麼 寫關鍵因素是什麼,來自於體驗設計、記憶場所、虛實共構。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 翻譯研究所 李根芳所指導 楊儒信的 口述影像在臺灣:公視新創電影個案分析 (2020),提出因為有 口述影像、多媒體翻譯、文化近用、文本類型的重點而找出了 展覽 企劃 怎麼 寫的解答。

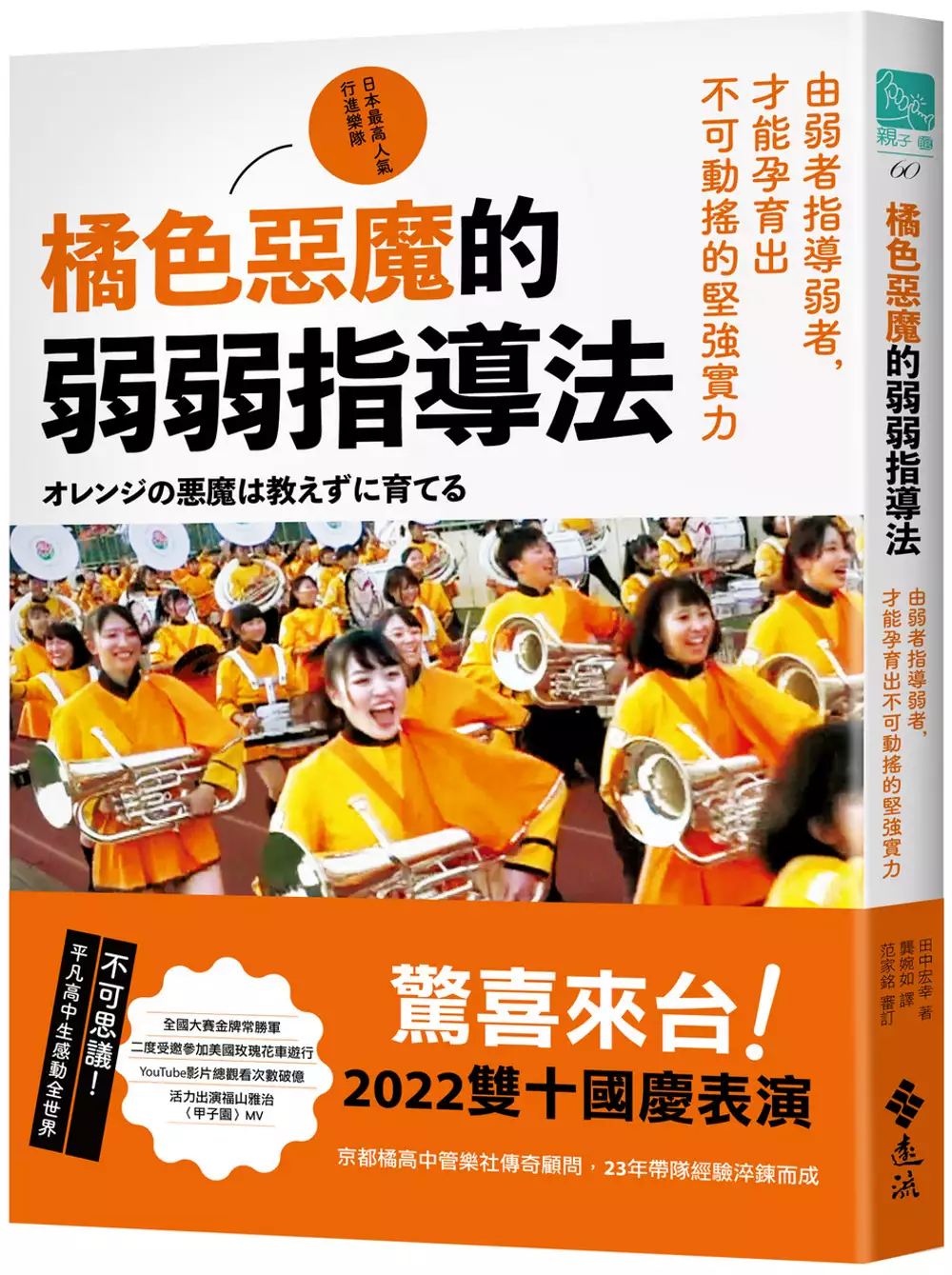

橘色惡魔的弱弱指導法:由弱者指導弱者,才能孕育出不可動搖的堅強實力

為了解決展覽 企劃 怎麼 寫 的問題,作者田中宏幸 這樣論述:

京都橘高中管樂社傳奇顧問 23 年帶隊經驗淬鍊而成,培育年輕人才和團隊的關鍵核心! ── 不可思議!平凡高中生感動全世界 ── ★ 2022 雙十國慶驚喜來台!引發橘色惡魔旋風 ★ 美國玫瑰花車遊行!日本唯一且二度受邀參加 ★ 擄獲全球觀眾目光!亞特蘭大奧運會、迪士尼樂園耶誕遊行、夏威夷交流演奏…… ★ 全日本行進樂隊大賽!金牌常勝軍 ★ 活力出演!福山雅治〈甲子園〉MV、「一億人的爆笑大質問!管樂之旅」(日本電視台)、「同學表演秀」(NHK 教育台)、「好孩子俱樂部」(MBS 每日放送)…… ★ YouTube 影片總觀看次數破億!

★《吹響吧!上低音號》行進管樂強校「立華高中」(水色惡魔)原型 ── 實力最堅強 & 超人氣的行進樂隊 ── 「啊!就是那個京都橘」「簡直跟運動沒兩樣!」 「他們居然含著樂器跳舞!如果是我,一定會撞斷牙齒。」 「京都橘的演奏會讓人聽完之後還有熱情留在心裡,實在不可思議。」 「其他學校的學生只有在樂器離開嘴巴的那一瞬間擠出笑容,但京都橘的學生卻可以在演奏的同時,上半部表情還帶著笑意。」 無論在哪裡演奏,總會聽到來自觀眾的各種感動,甚至是驚訝的迴響, 這,究竟是如何達成的呢? ── 帶領橘色惡魔走出低潮的「弱弱指導法」 ── 成立於 1961

年的京都橘高中管樂社,自 1996~1998 連續三年大滿貫寫下創社以來最佳成績後,此後皆未能晉級全國大賽。直到 2007 年才重返榮耀,連續數年晉級全國大賽並屢屢獲獎。 不教導、不下指令、不接近、不過問,竟能造就京都橘成為日本行進管樂強隊! 裝聾作啞的指導方式所建立的弱弱指導,之後達成了怎麼樣的效果? 橘色惡魔敗部復活的經過又是如何? ❶ 「不教導的指導法」 ← 培養個人自律 ❷ 由弱者教導弱者的「弱弱指導法」 ← 培養團體自律 當團體產生自律,就能帶動個人的自律,產生成長的正向循環! ── 橘色惡魔不為人知的這些那些 ── *眾所期待的人氣演出曲

目〈Sing, Sing, Sing〉,只要「咚咚咚咚咚」的鼓聲一下,現場就會洋溢一股「來囉來囉,終於來了!」的氣氛…… *京都橘核心肌群訓練:樂器拿好、一腳垂直舉起、另一腳站穩,演奏三分鐘,汗水和淚水交織而成的傳奇訓練…… *每當參加過「銅管博覽會」之後,管樂社社員的膚色全都變成了紅通通的番茄,一眼就可認出校園裡的橘色惡魔…… *面對學弟妹發起謀反、不合作運動,甚至拒絕跟學長姊同台,社長哭喊著「我沒有資格當社長」…… *努力到不能再努力了,卻仍面臨瓶頸,強勢回歸全國金牌的這條路走得好艱辛啊! *流傳在社團裡的無聊規矩超繁瑣,每屆社員都希望刪改得更簡單,但 23年

來,沒有必要的規定還是像雜草一樣不斷冒出來…… 各界好評推薦 范家銘 擔任建中樂旗隊指導老師近 20 年、現為臺大翻譯所副教授 林義淳 建國中學樂旗隊室外行進教練 賴聖沂 北一女中樂隊行進教練 李宛軒 Facebook 社團「國高中學習討論群」創辦人 蔡淇華 惠文高中圖書館主任、作家 日本的高中社團是培養「職人精神」的搖籃,其中「行進樂隊」這個場域最能見證他們如何習得職人精神。建中樂旗隊有幸在國際比賽中,數次近距離觀摩日本高中行進樂隊的表演與練習日常,他們反覆練習的耐心、對細節的要求,以及強大的氣場與能量,著實震懾人心。「橘色惡魔」的故事,不僅讓建中樂旗隊反思自己

「臻於完美,止於至善」的隊伍精神,田中老師「以學生為本」的教育理念及「自主自律」的管理方法,更值得我們借鏡。── 范家銘 擔任建中樂旗隊指導老師近 20 年、現為臺大翻譯所副教授 十年前第一次在 YouTube 上看到京都橘邊跳舞邊演奏的影片時,腦中浮現的第一個想法是:「不愧是日本的高中生呀!」本書由京都橘管樂社的顧問帶領大家,一窺日本頂尖樂隊的教育文化,書中提及的理念例如「身為老師重要的是讓學生從社團經驗中成長」、「鍛鍊成員的自主性很重要」,以及面對不同狀況的應對方法都讓人看得津津有味,同時也看到傳統強隊也有遇到困難的時刻。讀著書中描寫的故事,彷彿回到高中加入樂隊的歲月,同時體會練習的

辛苦以及表演的美好,推薦給大家!── 林義淳 建國中學樂旗隊室外行進教練 作者以樸實的日常故事,讓讀者得以瞭解京都橘不同於「橘色惡魔」的樣貌。他提出的「不教導的指導法」或是「弱弱指導法」,皆是強調學生溝通、解決問題的能力及自主性,這是求學階段在社團才能學習到的核心能力,也與我這幾年的教學經驗不謀而合。讀完本書覺得意猶未盡,無論你是行進樂隊的一員,還是對這支傳奇隊伍有興趣的朋友,我都十分推薦這本書!── 賴聖沂 北一女中樂隊行進教練 看到橘色惡魔能夠相互鼓勵、一起成長,著實讓我非常感動!一直以來都很喜歡這種互動模式。書中提及的「弱弱指導法」,讓我聯想到目前經營管理的40萬人社群──國

高中學習討論群,社群核心宗旨即是期盼大家在此互相學習,一起成長!這正是弱者指導弱者的實踐。社群裡會有許多學生願意主動指導、分享自己的經驗給學弟妹或同儕,受指導的一方不但能學會新事物,指導者也能藉此提升自我,習得之知識經由表達過後,變得更熟悉了!這部分與書中提到的概念不謀而合,讓我十分驚喜,也相當認同這樣的理念。── 李宛軒Facebook 社團「國高中學習討論群」創辦人 感動迴響 原來京都橘帶著滿滿笑容的演出是這樣誕生的! 不知道怎麼教小孩的媽媽、因霸凌問題所苦的校方人士、苦於創造力不足的學會、無法挽回景氣的政府…… 不論是哪一種人,相信讀完此書後都能解決以上這些煩惱。201

8 年在玫瑰花車遊行中感動全世界的京都橘高中行進樂隊,原來關鍵字就在於「弱弱」與「哲學」!── 武田邦彥 教授 所以我們才能那麼努力(淚) 在田中老師的指導之下,三年內我們不斷思考「怎麼樣才能做得更好」。直到現在,當時的所有回憶和社團內結交的好友,都是無可取代的人生至寶!── 荷拉學姊(朝田比奈香 小姐)

展覽體驗設計──馬祖記憶場所的建構

為了解決展覽 企劃 怎麼 寫 的問題,作者侯承昕 這樣論述:

建築師石上純也曾經表示,期待未來的建築能夠以展覽的形式讓大家了解到如果建築是這樣就太好了;作為與大眾溝通的橋樑,建築展覽幾乎都已陳列建築模型、圖面說明的形式向觀眾表達設計概念或是理想,但往往無法完整傳遞空間情感。隨著千禧世代的來臨,大眾對於體驗的需求增加,建築展覽也開始重視體驗設計,如:虛擬實境、擴增實境或沉浸式體驗等;並仰賴博物館的空間載體呈現其作品。博物館扮演著協助觀眾體驗建築展覽內容的重要角色。隨著資訊化時代的來臨,博物館面對數位轉型,不定時特展、藝術祭或是工作坊等行動也開始以達成博物館功能之目標,且不在局限於博物館的實質空間內展示、舉行。除了以文化生態系梳理出博物館經驗的建立,更認為

博物館已經從「參訪機構」的具體型態,逐漸被釋放成抽象的「參訪行動」。以「馬祖戰地轉譯計畫」為例,透過研究體驗設計之過程,探討建築展覽與空間設計應該如何建構戰地記憶場所。針對「島嶼博物館」規劃一場藝術行動來表現建築展覽的體驗設計。提出「博物誌」概念,讓觀眾不在只是被動的接收博物館資訊,而是主動蒐集場所之記憶。「背包客的虛擬體驗,島嶼的真實經驗」為主要設計概念,期待透過體驗設計,讓觀眾以「背包客」的方式了解異質文化,展現島嶼博物館與觀眾的記憶連結,協助觀眾體驗空間故事。研究內容:從博物館學、記憶場所和體驗設計進行文獻的探討並提出博物館經驗的觀點──主動蒐集、了解某個場所的記憶。以馬祖四鄉五島作為設

計對象,探討歷史現場與記憶場所的關係,並提出一種空間體驗的行動回應島嶼博物館之發展。研究成果:以「博物誌」為馬祖島嶼藝術祭提供一種體驗行動,希望觀眾作為「背包客」體驗馬祖冷戰背景下的記憶場所。提出三種展覽體驗回應三座據點的空間故事,透過影片的方式敘述博物館經驗的塑造。研究結論:移情計算在體驗設計中是做為創造記憶場所價值的重要工具,並嘗試提出空間體驗如何串連起實虛的展演方式,最後藉由展覽設計說明記憶場所與歷史現場在被體驗後的關聯性。

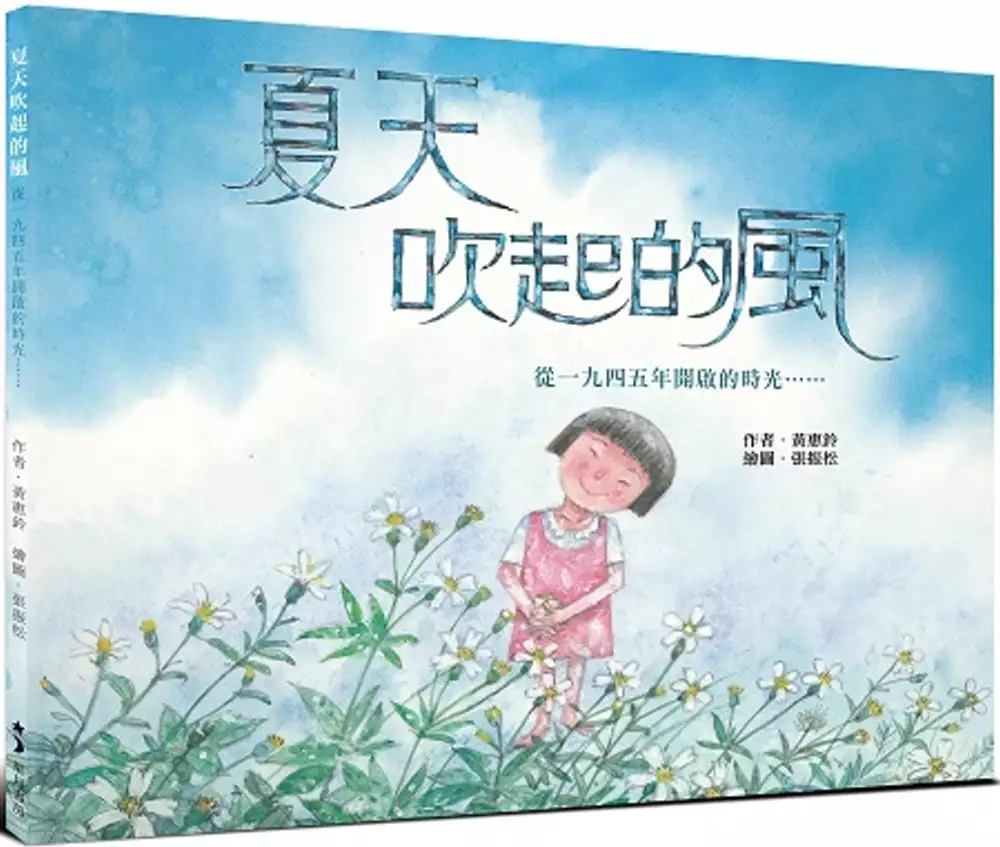

夏天吹起的風

為了解決展覽 企劃 怎麼 寫 的問題,作者黃惠鈴 這樣論述:

《夏天吹起的風》拂過了臺灣世代的生活,吹揚起許多的臺灣記憶。 九歌現代少兒文學獎榮譽獎得主黃惠鈴、受好書大家讀最佳童書肯定的畫家張振松 歷時二年的攜手創作,萃取近一世紀的臺灣時光、臺灣事, 讓孩子和長輩共讀文圖,細嘗臺灣人生命中的酸甘甜。 一九四五年,年幼的阿喜聽見樹上響亮的蟬鳴,空中的軍機聲隨著日本人離開了臺灣。這時,一陣暖熱的微風拂來,告訴她,「夏天到了」。時序流轉,少女阿喜學會了裁縫,一針一線為自己縫嫁衣,為家庭求三餐溫飽,一眨眼又是數十年時光,如今,在同樣耀眼的陽光、同樣溫徐的薰風陪伴下,阿喜阿媽在綠坪上愜意漫步,回想起她所歷經了四代臺灣人的生活──百味的人

生哪!這些閱覽集結起來,就是一本鮮活的臺灣故事。 在快節奏的現代生活裡,尤其在數位浪潮的席捲下,許多能凸顯臺灣本地特色的老派手工生活,已隨著上一輩逐漸淹沒在時光洪流之中。但是如果有機會細讀家族歷代走過的軌跡,明白「我」究竟從何而來,亦能為自己的人生描摹出更完整的定位。 因此,九歌現代少兒文學獎榮譽獎得主黃惠鈴、受好書大家讀最佳童書肯定的畫家張振松,耗時了二年,反覆討論、萃取近一世紀的臺灣時光、臺灣事,攜手創作出《夏天吹起的風》,希望能讓孩子和阿公、阿媽用繪本為橋梁,打開家族生命史,在故事和畫面上交流彼此的日常體驗和記憶中的吉光片羽,共同細品臺灣人在新舊世代裡的各種滋味,交織一段

魔幻而充實的閱讀時間。 名家光燦推薦(依姓氏筆畫排序) 閱讀推廣校長 邢小萍 繪本作家 林柏廷 中華民國兒童文學學會理事長 許建崑 「閱讀盪鞦韆」主筆 吳文君 兒童文學工作者 陳玉金 歷史作家 謝金魚 *適讀年齡:親子共讀4歲以上;獨立閱讀7歲以上

口述影像在臺灣:公視新創電影個案分析

為了解決展覽 企劃 怎麼 寫 的問題,作者楊儒信 這樣論述:

口述影像是將影像以口語方式呈現的閱聽服務,根據其定義可將其視為符際翻譯的一種,並因其應用範圍涵蓋教育、展覽、電視、電影、戲劇等,口述影像也屬於多媒體翻譯的範疇,但目前臺灣的翻譯研究卻較少接觸這個議題。口述影像透過將影像符號轉換成言詞符號,讓視障者得以用聽覺感受影像,並建構敘事。 本研究以奈達功能對等的概念作為基礎,並使用漢語口述影像指導準則進行口述影像腳本的文本分析,除了檢視撰稿品質外,也藉此對目前漢語口述影像規範進行檢視和增補。本研究所分析的作品取自公視新創電影,挑選愛情片、恐怖片、寫實片三種不同文本類型的作品各一部。分析結果反映出漢語圈口述影像尚未針對文本類型進行規範,臺灣口述影像工作

也需要受到更多重視和拓展。本研究期望透過彰顯這樣的需求,讓口述影像工作能見度提升,並以此增進政府、學界、民眾對於視障族群的認識,同時提升視障族群文化近用相關權益。