左營特色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦侯淑姿寫的 高雄眷村三部曲:侯淑姿眷村女性影像書寫論述集 和鍾玲的 我的青芽歲月都 可以從中找到所需的評價。

另外網站驛站之美- 高鐵車站之美- 車站之美左營站 - 交通部鐵道局也說明:負責建築設計的中興工程顧問公司與華興聯合建築師事務所,似乎在最初便嗅出了這樣的地區發展,他們並未直接使用顯明的地區特色作為形式意象的轉化,而把 ...

這兩本書分別來自典藏藝術家庭 和九歌所出版 。

國立高雄師範大學 視覺設計學系 陳立民所指導 陳金燕的 從地方特色看高雄市公共藝術之區域性發展 (2016),提出左營特色關鍵因素是什麼,來自於公共藝術、貨櫃藝術節、萬年季。

最後網站左營蓮潭再推低碳數位旅遊舊城商圈老電影重溫好時光。則補充:高雄左營舊城一帶有豐富眷村特色美食及百年廟宇文化,近年更致力推行蓮潭低碳數位旅遊,繼去年與高捷合作推出「蓮潭好玩卡」,推廣舊城百年風華之旅, ...

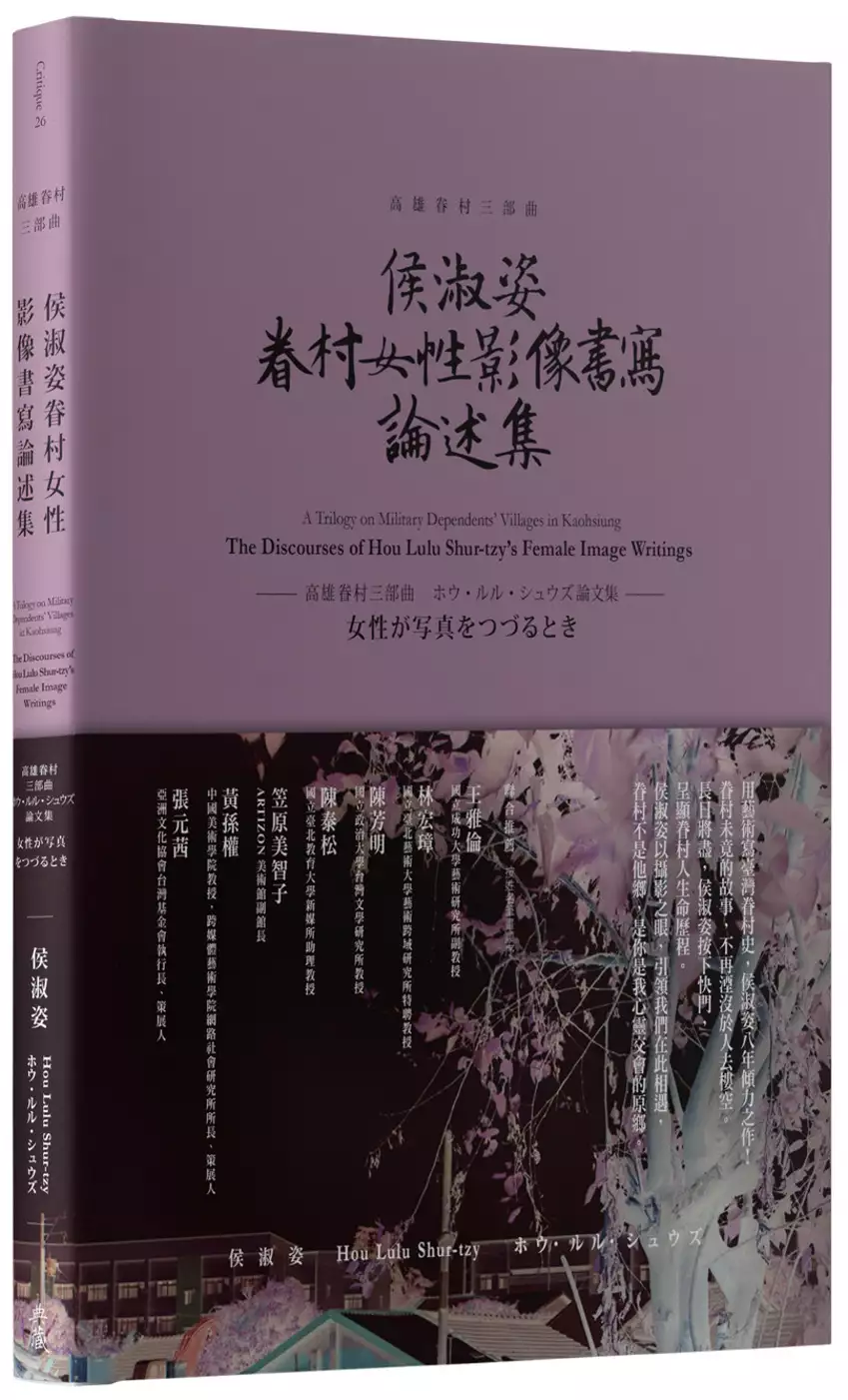

高雄眷村三部曲:侯淑姿眷村女性影像書寫論述集

為了解決左營特色 的問題,作者侯淑姿 這樣論述:

用藝術寫臺灣眷村史,侯淑姿八年傾力之作! 眷村未竟的故事,不再湮沒於人去樓空。 長日將盡,侯淑姿按下快門,呈顯眷村人生命歷程。 侯淑姿以攝影之眼,引領我們在此相遇, 眷村不是他鄉,是你是我心靈交會的原鄉。 本書記錄了侯淑姿自2009年踏入高雄左營眷村,持續長達八年的研究調查、搶救行動與拍攝創作交織的歷程。高雄眷村三部曲的創作始於首部曲《我們在此相遇》(2010-2013年),關注高雄左營的勵志新村、復興新村、崇實新村與自助新村在眷村改建前與拆遷後的人與景;繼而是以高雄鳳山黃埔新村為題的二部曲《長日將盡》(2015年),最終是以左營明德新村與建業新村的現況為題的三

部曲《鄉關何處》(2010-2017年),關注戰後軍眷移民在臺灣高雄面對眷改巨變的女性離散影像敘事曲,是做為藝術家的侯淑姿以影像書寫眷村故事的史詩之作。 推薦人 王雅倫(國立成功大學藝術研究所副教授) 林宏璋(國立臺北藝術大學藝術跨域研究所特聘教授) 陳芳明(國立政治大學台灣文學研究所教授) 陳泰松(國立臺北教育大學新媒所助理教授) 笠原美智子(ARTIZON美術館副館長) 黃孫權(中國美術學院教授,跨媒體藝術學院網路社會研究所所長、策展人) 張元茜(亞洲文化協會台灣基金會執行長、策展人) 侯淑姿的眷村系列,由2009年的探訪開始,留下了之前人群大量遷移所

未記錄的人民記憶,非常的珍貴。她也開始質疑臺灣社會對理想生活的想像,在進步主義的名義之下,是不是過於簡單甚至違背人性的深沉需求。——林志明 相遇並不止步於最初的偶然,而是付諸關懷的起點,承擔文化能動者的藝術實踐,是侯淑姿藝術創作為人稱道的地方。簡約的展示反而是給人凝視、靜默沉思的契機,是她的美學抉擇,是經典的、現代式的面對面,觀者個人性的靜觀收受。——陳泰松 侯淑姿與這些人培養出了深厚的情感,以鏡頭為他們留下傳世的紀錄。這些影像沉靜地訴說著的,並非國家的、身分認同的或是政治團體的歷史發展,而是屬於這群人的故事,一部最重要的歷史。——笠原美智子Michiko Kasahara

她在作品中矜持的文字感受更對照出她在保存行動時激昂的論述;做為藝術家,她聆聽並回應歷史細微之聲,做為知識分子,她則勇敢的批判政策的不義。這當是侯淑姿作品最具特色的風格,藝術家以攝影策了自身行動的展。——黃孫權

左營特色進入發燒排行的影片

金探號更多【台灣在地旅遊】資訊:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR6ae-jPwkQLTAfQtRZNOkqJAFHmoNDdd

00:32 光復新村眷村麵食 (店名:麵粉遇見水)

02:15 霧峰經典知性玩法:光復新村→亞洲大學現代美術館→立法院議政博物館→霧峰林家宅園

05:58 台中復古文青飯店 (飯店名:莿桐花文創微旅)

08:52 台中 彩虹眷村

11:29 前最大眷村-雲林 建國眷村

14:54 虎尾日式復古路線:復古書店(店名:虎尾合同廳舍)→日式老宅園區(店名:雲林故事館)→虎尾布袋戲館→虎尾鐵橋→虎尾糖廠

17:50 虎尾老字號餡餅 (店名:北京王餡餅)

20:02 最大海軍村-高雄 明德新村

21:27 左營眷村美食 酸菜白肉鍋 (店名:劉家酸菜白肉鍋)

23:39 左營特色眷村民宿 (飯店名:眷村戀影民宿)

#金探號台灣 #金探號眷村 #金探號行程

--

主持人:王軍凱 楊智捷

電視首播頻道:非凡新聞台

每週六日晚上:22:00-23:00

從地方特色看高雄市公共藝術之區域性發展

為了解決左營特色 的問題,作者陳金燕 這樣論述:

摘要 本研究是藉由公共藝術作品的綜合分析,了解是否有對應到地方特色,並檢討廣義形塑與連結狹義公共藝術的互動關係。以高雄市行政區南北區域設定南區為前鎮、小港,北區¬¬¬¬¬¬¬¬¬為左營的公共藝術為研究範圍。首先,進行相關學理、文獻的資料的蒐集¬¬。以文獻分析、實地觀察、問卷訪查為研究方法,輔以攝影器材拍攝作品,進行觀察且紀錄。接著運用綜合比對的方式歸納分析,依作品的人文脈絡、標題意涵、設置的地點製作分類統計圖,結果標題意涵集中於生命力、自然生態題目居最多,南北區作品的標題意涵過於集中少數的主題,呈現地方的特色有不足之處。又根據設置地點統計圖顯示,大多公共藝術作品在捷運及學校居多,而民眾

常接觸地點為通用公園,難以產生互動。若將公共藝術進行廣義與狹義定義之分界,結果發現公共藝術作品與空間生態環境產生效能,茲將結果整理為主體的認同、環境認知、情感交流三部分,再以表格整理出南北區域地方特色-地名沿革、地方產業、歷史古蹟、舉辦活動…等,以進行探討。最後提出討論與建議,若市政府能邀請文史工作者、藝術家、建築師加入各地方的文史整理工作,將它列為其重要的施政,對於城市的行銷不一定要很現代化,也可以是保存地方的本土原來風貌如老街保存,有好的企劃應當要有好的機構去實行。希望透過本研究喚起市政單位的關注與重視,也能善於運用「社區總體營造」的體制,由社區居民的觀點重新詮釋與主動參與具有地域特色之文

化性公共藝術事務。

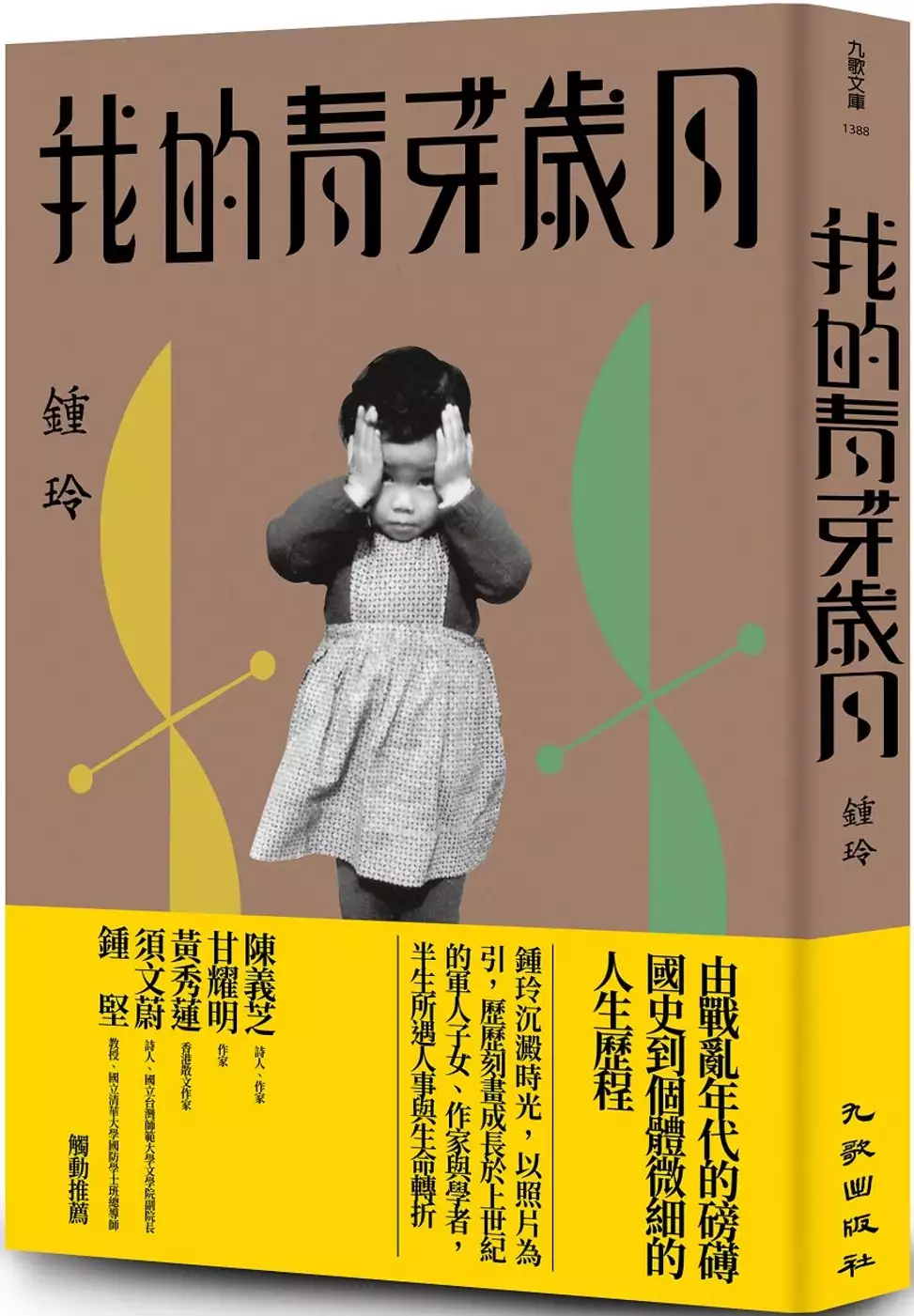

我的青芽歲月

為了解決左營特色 的問題,作者鍾玲 這樣論述:

由戰亂年代的磅礡國史到個體微細的人生歷程。 鍾玲沉澱時光,以照片為引,歷歷刻畫成長於上世紀的軍人子女、作家與學者,半生所遇人事與生命轉折。 鍾玲既是著名學者,亦是勤於筆耕的創作者。七○年代在美國威士康辛大學麥迪生校區取得比較文學博士後,於國內外各大學任教,學術生涯成績斐然。同時寫作之筆並未停歇,出入詩、散文、小說,也跨足電影《山中傳奇》等編劇工作,意境交融間引出深意。本書為鍾玲自述散文,加以照片佐證,描繪對其人格養成與生命啟發影響深遠的青芽歲月。 父親為駐外海軍武官、母親出身廣州富裕家族,生於二戰末期的鍾玲,成長正與戰後的中華民國史相

映照。全家隨父派駐日本之際,正值國共內戰。作者除了回憶幼時懵懂的扶桑生活,也不忘由長輩口中或書籍紀錄中拼湊大時代的動亂離散,銘刻自身來處。敘述父親索還甲午戰時遭日軍擄去、展示於公園的戰艦鐵錨,洗刷國恥;又或是健筆書寫突破共軍包圍的鄰家伯伯、加入撤退國軍的小舅、一江山戰役的衛國將士,刻畫時局下人們的艱難選擇。 由大我的國史轉入小我的生活史亦切換自得。或在長廊屋串門、或在禁區樹叢探險,橫跨世代的交情串起關係緊密的眷村生活。上了中學,少女鍾玲談笑指點,編導戲劇轟動女中,舞台上一展創作導演長才,台下則與同學共享真摯友情,吸收中國古典、外文小說,甚至仙俠小說《蜀山劍俠傳》的文學啟蒙。五、

六○年代台灣與美國關係微妙,身為軍人子女,在第一現場感受其中的矛盾複雜。先東海而台大再至美國威士康辛大學,在人文之風的薰陶下,鍾玲珍視生命中每一段緣分,細數受教於余光中、齊邦媛、聶華苓的師生情誼,也娓娓談起與林文月、方瑜共度親密相知的時光。 以自述為軸,全書卻不盡以編年作傳,而是用散文筆法勾勒出流轉於各地、沉澱思考的半生風景。五十篇文章描寫生命裡五十個起點,在節制的情感調度與曉暢的行文中,細緻描繪時代氛圍與人物像,更探索人的內在如何形成,指認外在世界的影響如何在一個人的身上留下印記。 本書特色 ★繼《餘響入霜鐘》、《深山一口井》後,鍾玲由老照片追索記憶,融合家史與國史,

以五十篇自述散文構築個人生命歷程。 名家推薦 如何閱讀《我的青芽歲月》?如果有人問我,且針對的是文學表現,我會建議不可忽視鍾玲提示的潛意識夢境、靈魂感應、心理分析,也不妨細細體會她那縷述現實而受節制的筆法……意象鮮活,足以當優美的散文誦讀。──陳義芝(詩人、作家) 《我的青芽歲月》是鍾玲老師咀嚼往昔的結晶,文字吟詠,歲月光痕晃漾,予人品嘗後的回甘。──甘耀明(作家) 《我的青芽歲月》固然是女性的自傳,自家庭、眷村、校園出發,卻又把中國風雲變色的剎那勾畫,讀之猶如翻開歷史依稀的章節。──黃秀蓮(香港散文作家) 鍾玲在鋪寫大時代時,總是從個人與家人的心理描摹,將故事回溯到

戰爭帶來的苦難,或是微物與小舉動造成她生涯的影響,更增添全書動人與深刻的抒情氣息。──須文蔚(詩人、國立台灣師範大學文學院副院長) 如果能用更多字來形容姐姐,那她肯定是位外柔內剛對群眾有致命吸引力的作者。──鍾堅(教授、國立清華大學國防學士班總導師)

左營特色的網路口碑排行榜

-

#1.一個左營,N個世界-生活記憶與人文現況調查

左營 如同一座實體的台灣歷史博物館,滿載豐富的山海文化也映照島嶼發展縮影,從最早的大坌坑文化開始,明鄭之後漢人大量聚居發展出閩南聚落,日治時期 ... 於 engage.nsysu.edu.tw -

#2.高雄左營舊城一日遊。生態導覽、DIY敲拓染體驗、特色風味餐

高雄左營洲仔濕地公園→漫步蓮潭風光、文化巡禮→PAMMA Coffee x 泮咖啡x 三思樹特色風味餐→舊聚落鐵馬行→郭家百年古厝古厝聚樂部-揪厝味柑仔店→穿越 ... 於 ihappyday.tw -

#3.驛站之美- 高鐵車站之美- 車站之美左營站 - 交通部鐵道局

負責建築設計的中興工程顧問公司與華興聯合建築師事務所,似乎在最初便嗅出了這樣的地區發展,他們並未直接使用顯明的地區特色作為形式意象的轉化,而把 ... 於 www.rb.gov.tw -

#4.左營蓮潭再推低碳數位旅遊舊城商圈老電影重溫好時光。

高雄左營舊城一帶有豐富眷村特色美食及百年廟宇文化,近年更致力推行蓮潭低碳數位旅遊,繼去年與高捷合作推出「蓮潭好玩卡」,推廣舊城百年風華之旅, ... 於 www.cdns.com.tw -

#5.【高雄景點美食】左營大路古眷村懷舊美食、周邊景點介紹

左營 大路為高雄左營區南北向重要道路,起頭接近高雄重要交通樞紐高鐵左營 ... 蓮池潭正對面有一間特色的眷村料理「西安麵食館」,以現桿的陝西皮帶麵 ... 於 www.bring-you.info -

#6.高雄/左營- 来自维基导游的旅行指南

左營 (臺語:Chó-iâⁿ)是高雄的市轄區,位於市內西南部,市中心北方,西濱臺灣海峽,與 ... 新社區(縱貫線東側)、與眷村等三大區塊,各個區塊文化特色有一定差異性。 於 zh.wikivoyage.org -

#7.高雄左營一日遊|在300年舊城遇見百年老餅鋪創造想像天空

來高雄旅遊除了左營地標龍虎塔,左營也是海軍基地,300多年的歷史城牆, ... 堅持不讓的精神、才能發展出特色、如果有興趣可在參觀時請教張理事長。 於 www.i-play.tw -

#8.【高雄特色公園】左營綠園道大地遊戲場|果貿社區內4公尺 ...

【高雄特色公園】左營綠園道大地遊戲場|果貿社區內4公尺高攀爬網結合不鏽鋼隧道溜滑梯! 19981. 請往下繼續閱讀. 於 baofamily.tw -

#9.特色市集 - 高雄左營萬年季

指導單位:高雄市政府◇ 主辦單位:高雄市政府民政局◇ 承辦單位:高雄市左營區公所. 協辦單位: 高雄市政府觀光局|高雄市政府文化局|高雄市政府農業局|高雄市政府 ... 於 wannian.kcg.gov.tw -

#10.左營舊城輕鬆慢活吃喝玩樂,探索舊城之美 - 尼力

左營 舊城輕鬆慢活吃喝玩樂,探索舊城之美、在地特色小吃X 左營購消遙. 左營高雄景點萬年季美食老字號金華酥餅伴手禮必遊. 大手牽小手,輕鬆左營舊城 ... 於 nellydyu.tw -

#11.左營特色牛肉泡饃|胡天蘭推薦的眷村菜~豫湘美食

這次介紹的店是位於蓮池潭旁左營舊城牆邊城鋒路上的豫湘美食店面很小間且相當不起眼店小但卻有很多美食節目報導過連美食評鑑家胡天蘭都有介紹過店家的 ... 於 kingyang2011.pixnet.net -

#12.【高雄景點】果貿社區台灣最特別的眷村之一左營必去景點特殊 ...

果貿社區是瑄瑄G先生很推薦的高雄左營景點,可以說是台灣最特別的眷村之一! ... 果貿社區最大特色是第8、9棟兩座半圓弧形建築,相合成一個圓。 於 celiamrg.com -

#13.繫前緣:左營菱角特色餐飲-左營咖啡店-菱角產品

左營 菱角特色餐飲:繫前緣採用高雄左營在地的菱角食材,創造出一系列菱角相關的菜色和產品, 開店20年來,繫前緣是全台第一家咖啡店有ISO9001、GSP又可使用國民旅遊卡, ... 於 www.scy.com.tw -

#14.高雄左營必玩景點蓮池潭.日式眷村怎麼玩?四海一家.果貿 ...

想要好好玩老舊城區與建業新村、明德新村等左營特色景點,來個將軍老宅之旅。再大口吃四海一家眷村菜與果貿社區的古早味美食,無論想要騎車、 ... 於 permio1.com -

#15.高鐵左營站攻略及週邊必遊景點推薦

高鐵左營站的交通資訊,開放時間,及高鐵左營站週邊必遊景點攻略介紹|雄獅旅遊. ... 流行音樂互動展 「2022海線潮旅行」高雄市海線地區特色推廣活動 高雄左營萬年季 2023 ... 於 go.liontravel.com -

#16.高雄左營站美食 - 古娃娃曲奇

高雄左營高鐵美食餐廳推薦,高雄左營高鐵美食餐廳的最新食記、評價與網友 ... 左營】壬盒食光| 主打南洋風味和台式特色主餐搭配經典家常配菜,左營Dec ... 於 ebiwahel.helenagorraiz.es -

#17.左營特色餐廳推薦Archives - 咕溜魚|曬魚趣美食、旅遊、親子

Tagged : 左營火鍋推薦, 左營特色餐廳推薦, 左營美食, 左營聚餐推薦, 花花世界鍋物左營旗艦店, 高雄吃飽鍋物推薦, 高雄巨蛋附近美食推薦, 高雄巨蛋附近聚餐推薦, ... 於 guliufish.com -

#18.左營巷仔內(高雄市舊城文化協會) | Kaohsiung - Facebook

左營 巷仔內(高雄市舊城文化協會), 高雄市。 6402 個讚· 497 人正在談論這個· 1021 個打卡次。續積極推展古蹟導覽活動,宣揚左營文化特色。 於 www.facebook.com -

#19.一年一度左營萬年季10月連假登場!蓮池潭水陸活動安排巧思多

每年的秋天,高雄左營當地都會舉辦一個相當具有當地特色文化的活動,不僅結合當地的人文及地理特色融匯而成,活動更是從2001年起就不間斷至今已有20年 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#20.[高雄咖啡店推薦]沐木咖啡-左營蓮池潭低調閣樓咖啡廳

高雄咖啡店推薦左營咖啡店 在舊左營、近蓮池潭一帶的轉角閣樓,悄悄開了新的高雄咖啡店-沐沐咖啡。不只是咖啡廳,這是一間結合藝術、人文與與咖啡的 ... 於 angelala.tw -

#21.左營區- 維基百科,自由的百科全書

左營 共可以分為舊部落(蓮池潭周圍)、新社區(縱貫線東側)、與眷村等三大區塊,各個區塊文化特色有一定差異性。舊部落大多數是住著明鄭時期開發後的居民,以閩南族群 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.眷村戀影高雄左營眷村民宿 - Booking.com

眷村戀影高雄左營眷村民宿自2019 年9 月18 日開始接待Booking.com 的旅客入住。 ... 住宿特色. 位置便利:位於顧客評分高達9.0 的便利地帶. 免費車位. 現在就預訂. 於 www.booking.com -

#23.走讀高雄左營舊城探索地方歷史文化之美 - 新唐人亞太電視台

身著古代官服裝扮,詳細解說 左營 舊城的歷史文化及建材,舊城文化協會以探索地方歷史文化發展 特色 的遊程,希望讓民眾從體驗中了解在地 特色 人文。 於 www.ntdtv.com.tw -

#24.異次元高雄左營1/只要十分鐘濕地生態古厝散策初體驗

說來有趣,許多高雄在地人也不知道,距離左營高鐵站10分鐘車程左右的蓮池 ... 圖/宋岱融攝) 以左營特色食材,搭配左營文化特色,是相當用心與特別的 ... 於 www.ctwant.com -

#25.來場深度文化之旅左營舊城月光音樂會 - 台灣好新聞

高雄市政府觀光局為讓國內外遊客了解左營多元文化,帶動左營觀光旅遊, ... 局長許傳盛表示,左營除有豐富軍眷文化,亦有各式人文特色美食,是國內外 ... 於 www.taiwanhot.net -

#26.左營都市計畫與都市發展沿革 - 高雄市政府文化局

左營區的區域特色在於境內有著截然混和多元,富有特色的社區景. 觀,整區儼然就是整個台灣開拓史的縮影,具有台灣獨特移民文化形成. 豐富多元的族群,左營得天獨厚同時擁有 ... 於 www.khcc.gov.tw -

#27.高雄左營景點一日遊|周末就醬玩高雄|懷舊眷村.將軍官舍. ...

高雄左營景點一日遊|周末就醬玩高雄|懷舊眷村.將軍官舍.免費旗袍體驗.觀光工廠.特色美食~高雄就該醬慢慢玩! · 左營景點|一日遊地圖攻略 · 左營景點一日遊 ... 於 fullfenblog.tw -

#28.左營舊城- 高雄 - 台灣旅遊景點- 四方通行

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您左營舊城的景點介紹,與左營舊城周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的高雄景點、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#29.左營文化

高雄左營眷村為南台灣規模最大、歷史最久、區塊最完整之海軍特色眷村,從眷村文化館看眷村早期生活,光左營區就有22處。眷村具特殊之文化價值及時代意義。除空間型態多元、 ... 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#30.高雄景點推薦-我在眷村裡迷路【 左營自助新村】

在高雄左營有類似於台中彩虹眷村的地方,那就是左營的自助新村,雖然一樣以充滿童趣的色彩塗鴉為特色,卻有著截然不同的的文化風格。眷村裡迷路【 左 ... 於 taiwantour.info -

#31.高雄左營景點2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

將軍官舍.免費旗袍體驗.觀光工廠.特色美食~高雄就該醬慢慢玩! · 左營景點|一日遊地圖攻略· 左 ... 於 year.gotokeyword.com -

#32.高雄特色公園︱左營綠園道大地特色遊戲場:果貿社區正對面 ...

高雄景點︱高雄特色公園︱左營綠園道大地特色遊戲場:果貿社區正對面,保留歷史脈絡,火車軌道元素與特色遊具現身其中 · 左營綠園道大地特色遊戲場:正對果 ... 於 vickylife.com -

#33.高雄左營50間美食餐廳. 小吃. 眷村美食總整理 - 背包客棧

[高雄]近年來待在左營的時間久了,發現左營真的有很多不錯的美食, ... 豆腐王(這已經不算左營小吃,而是高雄連鎖店,吃過所有的菜色後,認為其特色 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#34.左營綠園道大地遊戲場(果貿社區公園- 高雄 - 愛貝客

高雄- 高雄推動鐵路地下化的同時,也進行綠廊道計劃,分別在左營、鳳山、鼓山等區, ... 鐵路地下化左營園道-左營綠園道大地遊戲場(果貿社區公園-綠二公園-特色遊戲場) ... 於 www.abic.com.tw -

#35.讓我們去探索,下一站,『左營與眷村』 作者: 許雅雯〃高雄市

左營 名稱由來、最早的縣城之一、最大的軍港所在、. 特殊文化特色、左訓中心、左營萬年季. 眷村的歷史和介紹、左營眷村文化館、特色眷村-自. 助新村、台中彩虹眷村. 於 163.32.86.37 -

#36.左營區】夏全開- 位於果貿新村內的夏全開,不僅是復古咖啡廳 ...

高雄左營果貿新村不僅有特色眷村料理,更有特色咖啡廳!夏全開結合了照相館及咖啡廳,以深淺不一的木頭及小物營造復古懷舊氛圍,你可以選擇吃手工甜點 ... 於 sunnymatcha.pixnet.net -

#37.學校特色 - 高雄市立左營國民中學

強化「境教」功能,完善教學設備本校依山傍水,綠意盎然,花木種類眾多,是最佳的學習環境,全校以二層樓教室為主體,沒有高樓,校地廣闊,校舍清爽流暢,廁所整建,明亮 ... 於 www.tyjh.kh.edu.tw -

#38.蓮池潭(龍虎塔) - 左營區- 高雄市- 台灣旅遊資訊

TravelKing旅遊王為你詳細介紹蓮池潭(龍虎塔),舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、 ... 高雄左營蓮池潭近年來會舉辦一年一度的「蓮池潭萬年祭」,約在10月份舉行,讓 ... 於 www.travelking.com.tw -

#39.左營舊城歷史廟宇一日遊,來去蓮池潭周遊吃美食聽秘境神話故事

高雄左營舊城是清代鳳山縣舊城所在,時代悠悠百年歲月,在這塊蓮池潭有山 ... 根簡單的麥芽糖餅點心,就完成了,不少人買的是回憶,也有買的是特色。 於 chyfun.com -

#40.[高雄左營] 泮咖啡PAMMA COFFEE 水岸景觀餐廳全日早午餐義 ...

今天要來介紹這家蓮池潭畔的特色玻璃屋「泮咖啡」,餐點的選擇很多,再加上舒適的空間很適合各種客群,由於營業到晚上8點,也成為了我們這次逛「2023 ... 於 ajay.com.tw -

#41.左營特色餐廳 - 皇家客運1717

左營特色 美食牛肉麵港式料理小吃日本料理城裡的小月光南屏店(則評論) · 均消$ 外送點餐今日營業: 高雄市左營區南屏路號附近餐廳日本料理宵夜晚餐「好吃」 ... 於 fefife.parquetsbc.es -

#42.左營10 大最佳旅遊景點 - Tripadvisor

左營 的熱門景點 · 1. 蓮池潭 · 2. 龍虎塔 · 3. 春秋閣 · 4. 高雄巨蛋 · 5. 孔子廟 · 6. 自由黄昏市場 · 7. 新光三越高雄左營店 · 8. 國家體育場(高雄世運主場館). 於 www.tripadvisor.com.tw -

#43.【高雄左營人氣小吃】尋找記憶中的古早味道!高雄左營區特色 ...

早期以眷村為主的左營,有許多超高人氣的古早味美食,特別是老左營區保留了許多眷村口味的美食餐廳,像是水餃、牛肉麵、餡餅、各式涼拌料理還有那香噴 ... 於 event-web.line.me -

#44.高雄.左營.特色美食小店【逸竹軒】 照燒豬排超好吃的啦!

... 一間【逸竹軒】在高雄只有兩三家分店! 菜色也很多!上網查過似乎都是大推粥類~ 【逸竹軒】左營立大店的門面很簡單整個吧檯在他們結束後都會做. 於 calla2012.pixnet.net -

#45.推薦左營一日遊必去的10個左營景點 - 好好玩

果貿社區的最大特色就是第八、九棟兩座半圓弧形建築,整齊排列的兩道建築,圍繞著中心的小公園,形成一個同心圓,也是最多人拍照打卡的地方,只要用手機,就能輕易拍出魚眼 ... 於 www.welcometw.com -

#46.高雄景點》2023高雄一日遊景點去哪玩~超過30個以上,親子

這條路上旁邊有幾個路邊攤賣著日本特色小吃, 飲料,鯛魚燒,紅豆湯, ... 將軍好宅的位置位在高雄左營「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」 於 yoke918.com -

#47.【高雄景點】最新高雄一日遊必去景點,馬上出發! - FunTime

高雄前鎮; 高雄左營; 高雄鳳山; 高雄小港; 高雄大樹; 高雄鹽埕; 高雄旗津 ... 蓮池潭,舊稱蓮花潭,是高雄左營地區極具台灣特色的一個景點,當中除了 ... 於 www.funtime.com.tw -

#48.【高雄景點2023】超人氣高雄旅遊景點+8條高雄郊區一日遊 ...

台灣高鐵:不管從哪出發都是搭到「左營站」,即可轉高雄捷運紅線。 ... 池塘,裡面也是保留了原汁原味的日治時代裝潢特色,套句大家說的根本一秒到 ... 於 mimihan.tw -

#49.左營美食彙整- 高雄 - 銀翼飛翔

恆田手切滷肉飯主打手切滷肉飯、特色招牌煲及特色小菜,店內主打手切滷肉飯是採用台灣豬肉,搭配肥瘦比相當美味的黃金美味,還有多種古早味小吃及特色招牌煲,鄰近不少 ... 於 yinyih.tw -

#50.(2023.4月更新)高雄早午餐推薦~好吃不採雷 懶人包

高雄早午餐/ 咖啡館 ♥左營 ♥三民 ♥鼓山 ♥新興\苓雅\前金 ♥其他 ... 【高雄三民早午餐】早堂手作早餐|| 小餐車大變身"平價特色限定款吐司. 於 omofood.com -

#51.高雄|左營IG景點快閃 | CaCa 去哪裡@ Funliday Plan trips ...

左營 大路與左營舊城曾是高雄眷村及聚地,老眷村建築、龍虎塔 、蓮池潭與外省麵食 ,左營必去特色景點,百年老店、廟宇古蹟、軍史文化,鄰近高雄市 ... 於 www.funliday.com -

#52.左營特色牛肉泡饃|胡天蘭推薦的眷村菜~豫湘美食. 左營美食

眷村菜特色. 海光二村眷村私房菜. 眷村偵探的腳步,今天從鳳山移到了左營,這裡由建業和明德新村連成一氣. 在建業新村落腳前,他曾試著想在東高雄的 ... 於 kwe.sklepatriota.pl -

#53.左營舊城之美(下) @ 周巢 - 隨意窩

眷村多是左營特色之一,分布在左營軍港附近。 崇實新村係日據時代的軍眷住宅區。台灣光復後,由海軍接管,仍分配給軍眷居住,並命名為『崇實新村』在行政上,原屬左 ... 於 blog.xuite.net -

#54.沒去過別說懂玩高雄!高雄超熱門7個「左營打卡景點」 ...

高雄超熱門7個「左營打卡景點」大公開,秒飛小香港「果貿社區」、藏身復古老屋「相館甜點店」,左營特色美景狂拍不停。 2022-11-05 remove_red_eye17,721. 於 www.walkerland.com.tw -

#55.特色滿點左營咖啡館! 都市叢林中來點安心手作甜點+咖啡飲品 ...

位於高雄左營華夏路一處複合式空間,將服飾店結合咖啡廳,以露營風格打造舒適悠閒的綠意用餐環境,同時嚴選食材用料、堅持手工製作甜品, ... 於 udn.com -

#56.高雄左營-蓮池潭風景區:龍虎塔南台灣旅遊必去景點之一

景觀特色:北極亭的玄天上帝像,是東南亞最高的水上神像。 蓮池潭「泮池荷香」為清代鳳山八景之一。 餐飲特色:潭邊糕餅店有推出 ... 於 pai0916.pixnet.net -

#57.小吃控看這裡,左營美食帶你這樣吃-左營老店小吃懶人包

高雄左營老店小吃懶人包 · 推薦吉品脆皮肉圓 · 推薦正宗鴨肉飯 · 西安麵食館 · 推薦老巴剎 · 推薦厚一點雞排 · 弘記肉燥飯 · 散步路徑 · 雲家檸檬大王 ... 於 www.bosomgirl.com -

#58.小媳婦鐵鍋燉- 全台唯一東北特色鐵鍋燉餐廳,我們位於高雄左 ...

高雄市左營區華夏路983號 11:00–14:00, 17:00–21:30 週二公休 07 345 6909 #高雄美食#豬皮凍#高雄餐廳#特色打鹵飯#高雄東北菜#高雄東北菜#左營美食#左營餐廳. 於 chinese-restaurant-5016.business.site -

#59.高雄『左營特色美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

高雄左營特色美食餐廳推薦,高雄左營特色美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 城裡的小月光南屏店, 旻哥古早味飯湯自由店, 爆爆蛙左營文學店, 燒烤殿, ... 於 ifoodie.tw -

#60.高雄舊城與蓮池潭的小旅行・14個左營景點、交通、美食、住宿

自左營自從設置高鐵站後,成為旅客進入高雄的玄關,但旅客抵達後轉乘高雄捷運 ... 蓮池潭是左營著名的湖泊,其最大的特色就是潭邊有著各式各樣的宮廟 ... 於 journey.tw -

#61.蓮池潭> 觀光景點 - 交通部觀光局

蓮池潭舊稱蓮花潭,位於高雄市左營區東側,南鄰龜山、北接半屏山,潭面面積約42公頃, ... 國道1號-鼎金系統交流道下-國道10號-左營端交流道下-翠華路-勝利路-蓮潭路。 於 www.taiwan.net.tw -

#62.高雄左營美食》天水玥秘境鍋物殿,有佛相伴吃火鍋

位於左營的天水玥秘境鍋物殿,不請明星代言,直接將佛陀請來陪你吃火鍋,這莊嚴氣派的裝潢,讓人猶如置身電影場景,全台灣有誰能打的? 於 myjourney.tw -

#63.【高雄左營】蓮池潭風景區:龍虎塔、春秋閣、玄天上帝等交通 ...

整個上午都在逛蓮池潭,一到中午立即需要補充活力,趕緊來品嘗蓮池潭美食啦! 波比選擇吃超人氣西安麵食館,皮帶麵充滿嚼勁麵粉香,無敵粗一大條,特色 ... 於 bobby.tw -

#64.紅磚復古風像童話屋的特色星巴克,IG打卡入門景點,左營 ...

星巴克特色門市又來了啊~星巴克博愛華夏門市位於高雄左營區,距離在高雄高鐵左營站前站不遠的博愛四路底,這裡是首間紅磚小屋門市,正面看起來有童話 ... 於 maggielife.tw -

#65.龍虎塔旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖

龍虎塔坐落在台灣省高雄市左營區蓮池潭畔,興建於1976年,因塔身雕有龍虎而得名。 ... <自行開車>國道1號-鼎金系統交流道-國道10號-左營端交流道下-新庄仔路-勝利路- ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#66.高雄舊城在地美食世代左營,唯一不變的是老店好味 - 微笑台灣

「老鄰居多好,」老兵說:「左營的特色就是老軍人。」 海青工商學生二〇一〇年以人去樓空的眷村當作畫布創作,自助新村彩繪成為人氣景點,年輕人最愛穿梭其中大玩拍拍 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#67.【高雄這樣玩】10個左營景點美食一日遊 - 旅行履行中

【高雄這樣玩】10個左營景點美食一日遊,走訪最local廟宇古蹟景點,品嚐在地特色美食【2023更新】 · 網美景點:龍虎塔 · 左營美食餐廳:老左營汾陽餛飩《 ... 於 jatraveling.tw -

#68.高雄|左營一日遊必去的10個景點及美食全收錄 - 輕旅行

果貿社區的最大特色就是第八、九棟兩座半圓弧形建築,整齊排列的兩道建築,圍繞著中心的小公園,形成一個同心圓,也是最多人拍照打卡的地方,只要用手機, ... 於 travel.yam.com -

#69.左營餐廳11選 約會聚餐這樣吃絕不踩雷! - GOMAJI

每次和朋友家人聚餐都在煩惱該吃什麼嗎?今天小編就要幫你解決煩惱,告訴你11家燈光美氣氛佳的左營餐廳,不只用餐環境各具特色,連餐點都是好評連連, ... 於 www.gomaji.com -

#70.2020年高雄左營萬年季 10/1~10/4 活動資訊+交通 ... - 饗食客棧

而萬年季則是源自於在地宗教慶典活動,最具特色的是「迓火獅」活動,早期「迓火獅」活動,是由火獅全身竹枝為架並纏繞各色火炮,用紙糊獅頭為首,燃放起來 ... 於 i17fun.com -

#71.左營鳳山縣舊城的故事 - 打狗高雄|歷史與現在

這常會造成混淆,為何建在「左營」的城牆會取名為「鳳山」? ... 台灣特產的莿竹,變成竹城,或圍繞在木城及土城上,加強防禦,也成為台灣城的特色。 於 takao.tw -

#72.高雄萬年季‧祈願萬年‧幸福萬年 - 玩全台灣旅遊網

【玩全台灣旅遊網報導】「爲了配合高雄市政府所推動的「在地特色活動」政策,左營區公所特別與各地寺廟聯手,共同規劃富含地方特色的活動,加上高雄市左營地區在明鄭 ... 於 okgo.tw -

#73.2022精選12間左營必吃美食全攻略,在地人狂推非吃不可的 ...

高雄左營,俗稱舊城,有著百年老店和歷史古蹟的人文薈萃之地, ... 小菜,每一道都各有特色,不僅十分豐富更是讓人看得口水直流,全部都想來上一盤呀~. 於 www.popdaily.com.tw -

#74.高雄左營-特色腸粉 - dc811的部落格- 痞客邦

高雄左營-特色腸粉 ... 特色腸粉,. 最近喵家附近新開的店,. 一開始喵想說吃腸粉不會飽吧! 所以等到某天不會很餓才跑去嚐嚐。 ... 吃腸粉送南瓜粥唷! 於 dc811.pixnet.net -

#75.左營景點一日遊這樣玩,暢遊龍虎塔、復古眷村悠閒之旅

最新左營景點來囉,一起玩高雄,串聯左營附近景點,來左營玩一日遊,最熱門是龍虎塔跟小龜山步道!還有正紅捌捌陸臺灣眷村文化園區可逛,搭配高雄其他 ... 於 bunnyann.com -

#76.從早到晚12小時不停歇,10個左營特色景點美食推薦!

10個高雄左營特色景點美食Go! · 1. 哈囉市場 · 2. 杏福巷子/ 廖家古厝 · 3. 再見捌捌陸– 臺灣眷村文化園區 · 4. 龔家祖傳楊桃湯 · 5. 中外餅舖棋餅文創館 · 6. 於 ericgo.com -

#77.左營美食彙整 - 虎麗笑嗨嗨

介紹左營美食,捷運美食情報,瑞豐夜市必吃美食,搭乘紅線漢神巨蛋站及凹子底站,就能品嘗到的美食,超過60間在地人推薦的餐廳、小吃、飲料店和冰品適合聚餐、情侶約會, ... 於 hoolee.tw -

#78.提供高雄左營商圈旅遊新聞、美食餐廳、及民宿飯店住宿訂房資訊

每年10月份舉辦的「高雄左營萬年季」活動遠近馳名,每年吸引逾百萬人次前來共襄盛舉。萬年季活動已儼然為左營特色活動代表,並也固定成為高雄每年舉辦 ... 於 813.tw.tranews.com -

#79.果貿小香港文旅行1日-高雄左營舊火車站集合出發 - 山富旅遊

行程編號KHH01KHH07 /可售N.A. /總數N.A.. 行程特色 每日行程 航班 額外費用 注意事項. 行程特色. 於 www.travel4u.com.tw -

#80.私房攻略。高雄左營,在地人狂推,傳說非吃不可的舊城美食 ...

高雄左營,俗稱舊城,在這裡隨處可以看見歷史上砲火攻擊的痕跡, ... 禮,雖店家沒做任何廣告,仍因為美味實在的好口碑成為在地相當厲害的特色美食。 於 www.taiwan66.com.tw -

#81.你想吃的都在這!精選11家高雄左營特色餐廳| 義式餐廳

唐諾廚房Donald's Kitchen | 高雄左營特色餐廳. 蟹肉明太子奶油義大利麵 ; 奶油南瓜蟹肉燉飯 · 天水玥秘境鍋物殿 · Chef's Table · To Be Smoothie綠果昔 · Putien莆田 ... 於 donalds-kitchen.com -

#82.周末才有早9完售!左營特色地瓜菜包大口咬Q軟外皮+鮮脆 ...

左營地瓜菜包隱藏在仙樹三山宮早市的40年特色小吃,堅持選用新鮮地瓜、地瓜粉製作,包入高麗菜、蔥、蝦米、絞肉等配料再手捏成型隔水炊蒸熟。 於 travel.ettoday.net -

#83.行程地圖分享 - 城鄉島遊

聽左營在地說老故事,來一次不趕路的旅行,左營是個好選擇! 南部移除 高雄市移除 春季移除 ... 特色照片. 清代的鳳山八景之一,是高雄市最具傳統宗教色彩的風景區之一. 於 www.lohas-go.com.tw -

#84.左營哈囉市場旁蓮池潭兒童公園,彩虹山丘和大沙坑好好玩

有時候小小孩看著大孩子玩就會模仿學習,很快他們就會對這些遊樂器材上手,真的好處多多呢! 希望南台灣能有越來越多這樣的特色公園,讓每個孩子們都能在 ... 於 ating.blog -

#85.左營鹽埕散步地圖,推薦11個食、樂、宿在地私房景點

高雄左營、鹽埕兩區,近年有許多創新力量,以老式新玩法之姿,詮釋他們理想中的 ... 住客騎單車、遊歷左營巷弄秘境、古厝廟宇,介紹當地知名的乾貨店、製麵所、特色 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#86.#左營景點 hashtag on Instagram • Photos and videos

3.6K Posts - See Instagram photos and videos from '左營景點' hashtag. ... 左營 #左營景點 #見城之道 · #reborn食堂 自由路上的特色餐廳 裝潢可愛餐點也多樣化. 於 www.instagram.com -

#87.眷村池潭玩翻左營!一日漫遊小鎮超有趣 - Yahoo奇摩

左營 位於高雄市西南部,是高雄第三大區,可分為舊村、新社以及眷村三個部分,旅人們能在左營感受到濃濃的舊城氛圍,還有許多特色在地美食及自然景色,找個週末帶著家人 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#88.一年一度左營萬年季10月連假登場!蓮池潭水陸活動巧思多

每年的秋天,高雄左營當地都會舉辦一個相當具有當地特色文化的活動,不僅結合當地的人文及地理特色融匯而成,活動更是從2001年起就不間斷至今已有20年 ... 於 www.setn.com -

#89.高雄特色公園》左營綠園道大地遊戲場 - 兔兒毛毛姊妹花

高雄特色公園》左營綠園道大地遊戲場~果貿社區兒童公園,4米攀爬架尬金屬滑梯超嗨 · 左營綠園道大地遊戲場~果貿社區特色公園 · 左營綠園道大地遊戲場|嘟嘟 ... 於 twobunny.tw -

#90.喚醒你的文青老靈魂!高雄左營一日遊景點&美食推薦 - ShopBack

蓮池潭是左營區內最大的湖泊,兩旁除了廟宇古蹟林立之外,特色的龍虎塔及曲橋更是電影的場景之一。傍晚太陽西下之際,旁側的半屏山影加上龍虎塔遠近倒映水中,「蓮潭夕照」 ... 於 www.shopback.com.tw -

#91.左營舊城守護者 高雄市舊城文化協會紀事 - 高雄市立歷史博物館

民國90 年(2001),高雄市民政局積極推廣各區「在地特色活動」,左營區公所便. 開始構想及策劃左營的特色節慶,當時許群英區長號召蓮池潭附近寺廟與地方 ... 於 www.khm.org.tw -

#92.2023高雄新景點推薦》只知道旗津、駁二真的太落伍!40個一 ...

搭高鐵到高雄是最快速省時的方式,高鐵左營站和台鐵新左營站以及捷運左營站為三鐵 ... 在時尚品牌、文創商品、餐廳輕食、特色小店進駐後,讓這個文創特區成了購物血拼 ... 於 www.storm.mg -

#93.【高雄左營一日遊】騎bike自由行漫遊左營舊城聚落趣!高雄 ...

高雄一日遊/ 騎bike自由行,漫遊左營舊城聚落趣這次旅行在比較深度的漫遊左 ... 看見他們家的棋餅,也是來到高雄不可錯過的十大特色必買伴手禮之一。 於 13blog.tw -

#94.高雄左營-蓮池潭風景區 - YouTube

高雄 左營 -蓮池潭風景區2020/11/26蓮池潭風景區內處處是風景名勝,像是九曲橋、春秋御閣、龍虎塔、啟明堂、孔廟、五里亭...都是著名的觀光勝地, ... 於 www.youtube.com -

#95.左營蓮池潭-龍虎帆布拉鍊零錢包(小) - 高雄舊城文化協會

產品說明 Description. 我們把神明擬人化啦! 《左營特色地標-龍虎塔》. 化身成插畫風格的萌萌青龍與老虎. 在蓮池潭上愜意的享受釣魚. 後方的紅色舉牌上寫著「肅靜」. 於 www.oldcityworkshop.com.tw -

#96.【高雄左營】知性+美食之旅.舊城文化半日遊

還頗大逛+拍了許久的自助新村,結束後又徒步要走到舊城北門, 前往路上買杯飲料解渴,濃厚舖青草茶看起來頗威,寫著六合夜市正宗老店, 濃厚舖青草茶飲料 ... 於 ireneslife.com