張國立兒子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳思宏寫的 夏日壞掉三部曲(《鬼地方》、《佛羅里達變形記》、《樓上的好人》)【博客來獨家親簽版】 和JohnHarvey的 暗夜都 可以從中找到所需的評價。

另外網站張國立談兒媳標准:隻要兒子喜歡,一切都好 - 文化也說明:以《鋼的琴》而一鳴驚人的導演張猛今年闖入賀歲檔,昨日電影《一切都好》宣布提前至2016年1月1日上映。導演張猛與主演張國立、姚晨、葉一雲、張歆藝等 ...

這兩本書分別來自鏡文學 和東美出版事業有限公司所出版 。

國立清華大學 中國語文學系語文碩士在職專班 黃雅莉所指導 蔡方瑜的 笑啗人間滋味── 蔡珠兒散文飲食書寫研究 (2019),提出張國立兒子關鍵因素是什麼,來自於蔡珠兒、飲食書寫、現代散文、文化意蘊、審美價值。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 石曉楓所指導 張雅婷的 臺灣成長小說中的教育體制反省──以《拒絕聯考的小子》、〈飛天〉、《我的兄弟黃非紅》、《危險心靈》為主的討論 (2018),提出因為有 成長小說、教育體制、吳祥輝、陳燁、羅葉、侯文詠的重點而找出了 張國立兒子的解答。

最後網站張國立有4個孩子!兒子張默是一生的恥辱,女兒火遍全球成驕傲則補充:兒子 張默是一生的恥辱,女兒卻火遍全網成驕傲,下面就讓小編來給大家八卦下。 早年與張國立與演員羅秀春,也就是前妻,張默的母親,兩人曾在鐵路二局文工團認識,並 ...

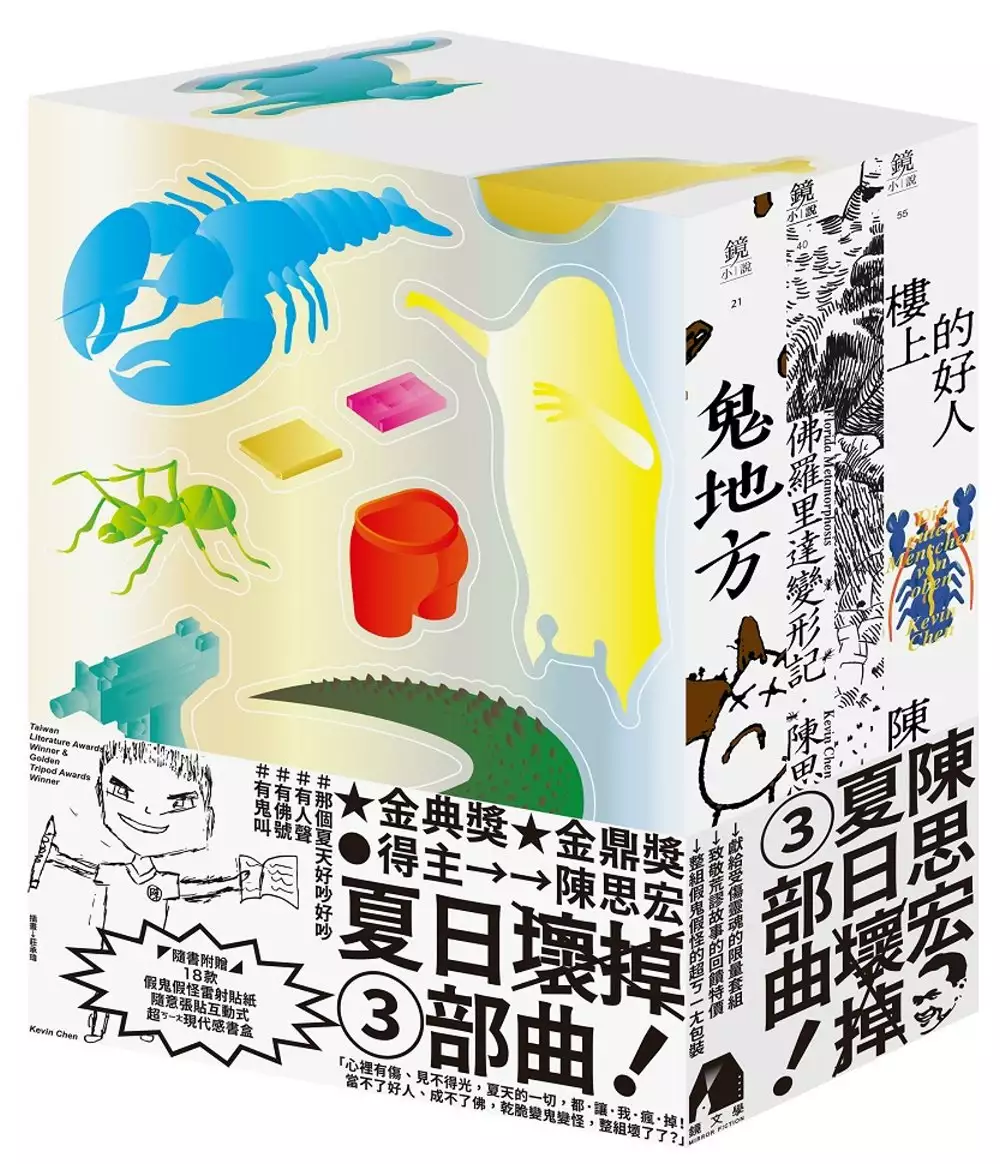

夏日壞掉三部曲(《鬼地方》、《佛羅里達變形記》、《樓上的好人》)【博客來獨家親簽版】

為了解決張國立兒子 的問題,作者陳思宏 這樣論述:

那個夏天好吵好吵 有人聲,有佛號,有鬼叫 金典獎、金鼎獎得主 陳思宏 「夏日三部曲」全收錄 獻給受傷靈魂的限量套組.致敬荒謬故事的回饋特價.附贈假鬼假怪的超ㄎㄧㄤ包裝 心裡有傷、見不得光,夏天的一切,都讓我瘋掉! 當不了好人、成不了佛,乾脆變鬼變怪,整組壞了了? 首部曲《鬼地方》x二部曲《佛羅里達變形記》x三部曲《樓上的好人》 三本小說一起報團,崩壞行程同時放送── 同性戀殺人犯、龍年生的壞孩子和沒人要的老處女, 帶你從島嶼出發、到異地流浪, 出入永靖、波羅的海、彰化、佛羅里達、員林、柏林……放任瘋狂、近乎故障。 故事荒謬,所以人生

一定會更好! 如果壞掉,才有機會把自己修好? ◤隨書附贈◢ 18款「假鬼假怪」雷射貼紙 隨意拼貼互動式超ㄎㄧㄤ書盒 // 首部曲《鬼地方》 永靖對我來說,是個鬼地方, 我一輩子都想逃離。 陳天宏,家中么子,出身彰化永靖, 爸媽連生了五個沒用的女兒,最後兩胎才拚到男丁。 這么子逃到德國柏林,一心與家鄉割裂,卻意外殺了同志伴侶。 出獄之後,無處可去,只得返回永靖。 這天,剛好是中元節。鬼門敞開,百鬼橫行,他的歸鄉,註定撞上來自過去的鬼。 爸媽大姊二姊三姊四姊五姊哥哥,還有陳天宏, 陳家成員輪番登場,光怪陸離的崩壞眾生相逐遭披露。

家族的傷痕與醜陋、小鎮的祕密、時代的恐怖與無情。 回到鬼地方的人怎麼面對難堪的過往? 一個小地方又怎麼會變成了鬼地方? 二部曲《佛羅里達變形記》 那年的佛羅里達,陽光熾烈 孩子們卻被黑暗吃掉 在病毒蔓延的2020年,一封遺書邀請他們回到那該死的1991年夏天。 六個龍年生的孩子,在富裕家長的安排下來到佛羅里達遊學, 亟欲脫離掌控的他們,青春就此崩塌墮毀。 他們隨著月光搭上車逃離校園, 一個個做回同性戀異性戀雙性戀, 吃藥吃糖吃雞,被放縱被性交被吸毒,蛻去美好外衣,慢慢變形。 有人懷孕、有人死去、有人只能緊咬祕密,從此毀去。 大家說

好一起忘掉那個暑假,做回光鮮明亮的龍子龍女, 卻發現當時十六歲的他們早已埋葬, 中年的他們都活成了蛇蟻爬蟲…… 三部曲《樓上的好人》 柏林在哪裡我不知道, 員林的風雨我更想忘掉── 住員林的大姊被黑衣人討債威脅,只好到柏林投靠許久沒聯絡的小弟。 但燠熱的夏日、看不懂的電影,卻讓她好想大吃肉圓、蜜餞和月見糖, 明明是柏林的地圖,怎麼會指引她回到員林的路? 記憶裡的員林好人一個個上樓敲門,敲開鐵枝路邊那棟爛房子的祕密童年: 客人絡繹不絕的美麗母親、人見人愛的神童小弟, 只有她這個大姊是沒人要的醜八怪、老處女。 對,老處女──員林最後一個老處女

來了, 她帶著泡麵、筆記本,和那一晚的風雨來柏林了。 ★限量套組,隨書附贈「假鬼假怪」雷射貼紙18款,隨意拼貼每個夏天。 ★金鼎獎、金典獎得主陳思宏「夏日三部曲」系列套書,收錄《鬼地方》、《佛羅里達變形記》、《樓上的好人》三部長篇。 本書特色 ★限量套組,隨書附贈「假鬼假怪」雷射貼紙18款,隨意拼貼每個夏天。 ★金鼎獎、金典獎得主陳思宏「夏日三部曲」系列套書,收錄《鬼地方》、《佛羅里達變形記》、《樓上的好人》三部長篇。 名家書評 「陳思宏戮力打造出更為複雜(升級)的鄉土/家園暴力圖景,但也更具有真實的指涉,特別是在性別暴力的層面,呈現出一種幾近全景式的關照:異

性戀婚姻、同志、情感、婆媳、姊妹。」──中興台文所所長 陳國偉〈記憶與創傷的賦格,鬼的存有〉 「整個家族的悲歡離合與主角的成長歷程牢牢扣在一起,透過家鄉那小小江湖,一窺漂浮歷史塵埃間的廟堂。」──作家 張國立〈2020台灣文學金典獎年度大獎得獎評語〉 「在幻滅中我們終能回首我們這些島民們曾經共謀的罪孽、共享的不義,終能面對無法消逝的不堪、無可避免的變形,以及這些貪嗔癡的過程中,為求生存的那星點般的頑強韌性。」──台大台文所教授 鄭芳婷〈純真早就滅頂了 評陳思宏長篇小說《佛羅里達變形記》〉 「他固然以小說虛造樂園與地獄,但更像引產與接生:歷史產道滑出來的少年們多麽美型,也是異形

。瘋狂的分泌物津津有味,得讓倫理與歷史的臉孔,流下頑劣恍惚的喙瀾 (tshuì-nuā) 。」──作家 馬翊航〈師姊帶逛鬼樂園──馬翊航讀陳思宏《佛羅里達變形記》〉 「鬼魅晃蕩,除了故事,更明顯展現於作家一心落實的文字魅術。這樣的文字調動,是以被普遍認可的規範,記述過往時代不被認可的書寫內容,勇敢犯忌,深化對語言、鄉土與世界的理解。」──作家 連明偉〈來自未來的幽魂——讀陳思宏長篇小說《鬼地方》〉 「從永靖到柏林,從台灣歷史到台灣文學,誰不似鬼?只是從看不見的鬼變成看得見、說得出的,我終於讀懂陳思宏與《鬼地方》。不要哭,因為有一天,我們會一起把這個鬼地方,寫給整個世界瞧瞧。」──作

家 蔣亞妮〈每個人的故鄉都是鬼地方,都是羞辱──讀陳思宏《鬼地方》〉

笑啗人間滋味── 蔡珠兒散文飲食書寫研究

為了解決張國立兒子 的問題,作者蔡方瑜 這樣論述:

蔡珠兒是台灣當代飲食散文最具有代表性的重要作家,本文以她的六本著作為研究主體,從整體上分析她飲食書寫的獨特表現,探索她創作的藝術特色和審美價值。全文分為幾個重點,先從「知人論世」的角度論述其飲食書寫的背景,以及其創作理念。接著便進入對作品本身的分析,進而論證她的創作具有文化意蘊和異彩風格。全文共分為七個章節進行討論,說明如下:第一章「緒論」,闡明研究目的、範圍、方法與步驟,並敘明參考文獻。第二章「蔡珠兒飲食書寫的創作背景」,先列出整個台灣飲食散文的發展脈絡,再探討蔡珠兒的生命歷程與創作發展,梳理蔡珠兒的人生經驗對其作品的影響。第三章「蔡珠兒的飲食情結與創作觀」,主要在分析蔡珠兒的飲食情結與創

作觀的形成,例如外在生活經歷、對其他作家精華的吸收,這些因素都內化為滋養蔡珠兒創作的養分。第四章「蔡珠兒飲食書寫中的文化意蘊」,生命關懷的議題是蔡珠兒作品中的重要內涵,不管是透過飲食建構個人生命史,或是自我生命探索及關懷弱勢族群,都是蔡珠兒刻劃人生的圖像。同時藉由觀察各地風俗民情及政治話語,蔡珠兒展現了文化研究的視野。第五章「蔡珠兒的尋味人生下的異彩風格」,蔡珠兒用飲食口味的酸甜苦辣作為描述線索,來銘記人生故事,縱使生命中難免有所遺憾、辛酸,但其中的甜蜜與充實仍值得人們期待與努力。第六章「蔡珠兒飲食書寫的藝術特色與審美價值」,本章在前面談文學與人生的意義上,更加確立作家乃以文化視域為書寫重點的

美學建構,形成了「以物為主」的寫作視野。不同於其他作家,蔡珠兒的飲食書寫以文化視角進行探勘,不論是在動植物的物史探討溯源,或是透過食物建構出自己的生命史,或是展現世界風俗民情的文化視野、政治話語,皆是蔡珠兒對世間萬物的感情與感慨。第七章「結論」,回顧各章重點,總結蔡珠兒的創作因緣及寫作特色。透過全文分析,可見蔡珠兒生長在飲食散文逐漸萌發的時代,透過自身的閱歷與涵養,透過多元的題材與字字珠璣的描述,展現出飲食書寫的新風貌,成為飲食散文獨樹一幟的重要作家。通過散文心靈性的流露,表達出對社會生活、萬事萬物的感受,進而分衍出生命向度、文化內涵,體現蔡珠兒對飲食書寫具有承先啟後的價值。

暗夜

為了解決張國立兒子 的問題,作者JohnHarvey 這樣論述:

凶手痛恨的是被害人,還是他自己? 黑夜鼓動欲望的翅膀,煽惑傷痛、失落與仇恨,罪孽的熊熊烈火,吞噬人心與城市…… 英國犯罪小說作家協會鑽石匕首獎;美國《致命的快感》雜誌巴瑞獎得主精彩傑作 二十世紀百大犯罪小說傑出推理名家系列作品 芮尼克探案系列第八部 DI Charlie Resnick Series 諾丁罕的黑夜,罪惡恣行, 買春、犯毒、竊盜、搶劫、凶殺…… 還有那一扇扇窗簾掩蔽的窗戶背後,無法言說的黑暗欲望。 導演 盧建彰 專序導讀 《追風箏的孩子》資深譯者李靜宜翻譯 十五歲的尼奇行竊被捕,死在羈押候審的少年觀護所裡。一切證據都指向上吊自殺,直到負責調

查這起少年嫌犯死亡事件的資深警官比爾‧亞斯頓慘遭殺害。 兩起事件只是巧合?又或者是一起死亡事件的調查導致另一樁殘暴的謀殺?親手逮捕尼奇,又為比爾老友的芮尼克決心揭開謎團,為尼奇母親與比爾妻子找回正義。 尼奇來自破碎家庭,母親、兄姐都在社會邊緣苦苦掙扎,最後隨波逐流。而比爾看似完美幸福的中產階級生活背後,也有著暗潮湧動。揭開真相,未必就能實現正義;但真相不明,人心的陰暗角落將永遠盼不到陽光。 本書特色 ◆ 作者約翰‧哈威被英國犯罪小說作家協會(CWA)推崇為「犯罪作家中的犯罪作家」,多次獲獎,並榮獲具有終身成就意義的「鑽石匕首獎」。 ◆ 「芮尼克探案」系列一推

出即備受矚目,首部作品《寂寞芳心》入選泰晤士報「二十世紀百大犯罪小說」,第二部作品《變調人生》進入CWA金匕首獎決選,並獲英國BBC改編為影集。 ◆ 約翰‧哈威以生動的小說之筆,創造出世界犯罪小說史上最生動的人物之一:查理‧芮尼克;並以節奏優美的詩人之筆,刻劃層疊交錯的人物與情感關係,寫出了人生的傷痛與希望。透過芮尼克的眼睛,我們看見現實社會的醜惡,卻也感受到人心深處的善意溫暖。在約翰‧哈威的小說裡,善與惡必非對立的概念,而是互生滋長的人生現實。這也是讓芮尼克探案系列能在眾多社會寫實推理小說之中脫穎而出,讓約翰‧哈威戴上「推理之王」桂冠的最重要原。 東美引進「芮尼克探案」全系列

十二本作品,將陸續推出。《暗夜》為系列作品第八部。 名人推薦 (按姓氏筆劃) 臺師大圖書館館長柯皓仁 作家陳雪 作家張國立 有河書店主人詹正德 「犯罪小說天王的封號,約翰‧哈威當之無愧。」────《泰晤士報》 「約翰‧哈威的小說如深刻動人的藍調,為傷痕累累的人唱出他們的生命之歌。」 ────《紐約時報》 「情節緊湊,刻劃入微……從殘破的人生裡找到救贖之道,是哈威小說最為神奇、也最為成功之處。又一部成功佳作。」────《週日泰晤士報》 「約翰‧哈威的芮尼克系列對英國社會的深刻描繪之深,難有其他犯罪小說堪與匹敵。」────《衛報》

「約翰‧哈威是當世最傑出的犯罪小說家。」────《世界報》 「布局巧妙,文字綿密,哈威展現精密無瑕的高超寫作功力。」────《文學評論》 「哈威的警探小說堪稱經典,對人性脆弱面的深刻描繪直逼狄更斯。」────《科克斯書評》 「約翰‧哈威的芮尼克系列是有史以來最出色的英國警探小說。」────《GQ》雜誌 「布局精巧,角色生動,敘事有力。」────《觀察家》 「第一流的小說,布局精彩,人物栩栩如生,是頂尖作家的巔峰之作。」────《泰晤士報》 「約翰‧哈威的芮尼克系列為警察程序小說開拓全新的視野與高度。」────《衛報》 「暴力犯罪之外,尚

有溫暖人性,讓人欲罷不能。」────《每日郵報》

臺灣成長小說中的教育體制反省──以《拒絕聯考的小子》、〈飛天〉、《我的兄弟黃非紅》、《危險心靈》為主的討論

為了解決張國立兒子 的問題,作者張雅婷 這樣論述:

「成長小說」源自德國,在西方國家經過數百年的發展後,逐漸成為歷久不衰的書寫題材,以青少年為關懷對象的文本,亦漸趨豐富多元。其後成長小說在中國與臺灣各自發展出不同的特色與脈絡,家庭、學校、社會都可以作為成長小說的背景;青少年在其中面對生命嚴峻的挑戰,努力對抗著社會現實,亦在其中體驗親情、愛情、友情等人間情誼,最後找到自身定位,趨於成熟。作家更藉由文本中的主人翁遭遇,或傳達自身理念,或呈現時代特色,深化了文本價值。本論文旨在透過文本的梳理及分析,探討臺灣自一九七○年代實施「聯考」制度迄今,成長小說裡對教育體制與升學制度的呈現與反省,檢視小說中的青少年在體制禁錮中如何應對,並藉此檢討各年代的教育特

色、變革與癥結。在諸多成長相關題材的小說中,本文擬揀選四部特定文本──吳祥輝《拒絕聯考的小子》、陳燁〈飛天〉、羅葉《我的兄弟黃非紅》、侯文詠《危險心靈》,細探其中所反映的青少年及校園問題,如威權教育、文憑主義、校園霸凌與幫派結盟、服儀髮禁等,觀察青少年如何選擇抗衡方式,以及反抗之後所獲得的成長/反成長經驗,並從中檢視教育體制內的諸多弊端。本論文共分七章,內容大致分為三部分。一、二章首先陳述研究動機、範疇與方法,再針對「成長小說」此一文類進行概述與觀念釐清,並介紹臺灣一九七○年代後諸多以升學為主題的成長小說,以每十年為斷代進行區隔,整理相同題材的發展脈絡,以作為後續的立論基礎。第二部分包含三至六

章,在前述的整理基礎下,選定一九七○年代至新世紀的四部校園成長小說──吳祥輝《拒絕聯考的小子》(1975年)、陳燁〈飛天〉(1984年)、羅葉《我的兄弟黃非紅》(1994年)、侯文詠《危險心靈》(2003年)作為討論主軸,以成長小說觀點檢視青少年在大環境下的遭遇、挫折與應對,以及各年代的教育變革和衍生問題。值得說明的是,在章節的擬定上,本文特意不以主題貫串,而是以各自介紹的方式呈現,目的是為了凸顯文學與各世代社會、教育環境的互動實況,以及環境如何影響身處其中的青年學子。第三部分即第七章結論,除了將上述各章加以總結、比較異同外,亦提出與現實對話的可能性,提供讀者在閱讀文本時,另一個與現實互相參照

、思辨的空間。論文期望透過細緻的分析,對相關議題的討論略盡棉薄之力,以充實臺灣對校園成長小說的研究,並提供教學現場的工作者進行省思。

張國立兒子的網路口碑排行榜

-

#1.一口咬掉人生: 台灣過得最爽的帥大叔教你人生怎麼用幽默去偷、去爽、去過得好

台灣過得最爽的帥大叔教你人生怎麼用幽默去偷、去爽、去過得好 張國立 咬掉 後來呼?後來小駱繼續他的單幹戶生涯, ... 「岐咬岐,他能弄自己的房子,我連書房都變成兒子的 ... 於 books.google.com.tw -

#2.大陸驚傳知名演員張國立兒子吸毒被逮 - th5francnq1i的部落格

中國時報【許容榕╱綜合報導】 58歲張國立在新戲《老公的春天》老牛吃嫩草,和小他26歲的張歆藝老少戀,兩人親熱戲從床上滾到地上,張歆藝還是他兒子 ... 於 th5francnq1i.pixnet.net -

#3.張國立談兒媳標准:隻要兒子喜歡,一切都好 - 文化

以《鋼的琴》而一鳴驚人的導演張猛今年闖入賀歲檔,昨日電影《一切都好》宣布提前至2016年1月1日上映。導演張猛與主演張國立、姚晨、葉一雲、張歆藝等 ... 於 culture.people.com.cn -

#4.張國立有4個孩子!兒子張默是一生的恥辱,女兒火遍全球成驕傲

兒子 張默是一生的恥辱,女兒卻火遍全網成驕傲,下面就讓小編來給大家八卦下。 早年與張國立與演員羅秀春,也就是前妻,張默的母親,兩人曾在鐵路二局文工團認識,並 ... 於 ek21.com -

#5.張國立儿子泰國晒千万豪車:沉迷雪茄似老烟槍| 八闋

6月18日.張國立的儿子張默的近况畫面引起网友關注.只見他現身泰國久居.在當地生活瀟洒富足.作為知名演員張國立的儿子.張默不似其它星二代一様活躍在 ... 於 news.popyard.space -

#6.張國立兒子張默現身泰國,曬千萬豪車和頂級雪茄,近照滄桑又 ...

6月18日,久未露面的張國立兒子張默,竟然更新了自己的ins,瞬間引發了網友們的圍觀。現在的張默雖然已經不在人前露面,但他的生活質量卻沒有絲毫下降 ... 於 www.uos.news -

#7.乩童警探:雙重謀殺 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

張國立. 由朱阿姨打手機報警,派出所員警很快到達,那時宋守成已經死了兩個多老公找地方藏好。朱壯雄比他老婆更慌, ... 「確定藍月眉認為她兒子方平是凶手。 於 books.google.com.tw -

#8.楓林網

主演:任敏,週一圍,張國立,王傳君,宋丹丹,孟子義,江疏影,汪蘇瀧,宋茜,湯晶媚,孫怡,李雪琴,王鶴棣,敖瑞鵬,徐志勝,李嘉琦. 2023-07-13 更新至20230712期 ... 於 i8maple.com -

#9.张默_百度百科

2002年,在张国立自导自演的年代剧《我这一辈子》中饰演福海的儿子顺子 。 ... 网易娱乐 [引用日期2014-07-22]; [70] 张国立就儿子张默涉毒发声明致歉恳求舆论宽容. 於 baike.baidu.com -

#10.張國立4個子女,女兒火遍全球成為父親驕傲,兒子張默卻令人 ...

張國立 1子3女,兒子雖吸毒打人,但「女兒」可是紅透了半邊天。眾所周知,張國立有兩段婚姻,現任妻子是鄧婕;前妻相比大家並不熟悉,叫羅秀春,她與張國立 ... 於 kknews.cc -

#11.張國立- 維基百科,自由的百科全書

張國立 (1955年1月17日—),生於天津,在陝西長大,中國男演員兼導演,一級演員。他的妻子鄧婕和兒子張默也是演員。 ... 張國立1983年參演電視劇《彎彎的石徑》。 於 zh.wikipedia.org -

#12.大陸「國寶級」演員傳遭吸毒兒連累65歲張國立落魄近況曝光

然而,近年來張國立的兒子張默頻頻出包,讓他無法省心。根據《三立新聞網》報導,張默不但被爆出家暴還吸毒,使張國立也跟著被牽連形象受損,不時還要 ... 於 www.ctwant.com -

#13.張國立兒子現身泰國曬千萬豪車,近照滄桑顯老 - 頭條匯

張國立兒子 現身泰國曬千萬豪車,近照滄桑顯老,沉迷雪茄似老煙槍. 2023年07月03日02:50. 張國立是一位備受尊敬的老演員,他在娛樂圈擁有豐富的資源和卓越的吸金能力, ... 於 min.news -

#14.65歲「風光皇帝」張國立被攙扶拍戲傳遭吸毒家暴兒害慘

還有一說是,演員兒子張默不長進,不僅家暴還染毒,把自己的爸爸給拖下水,據傳,屢屢張默出事,張國立都要替兒子扛下,接了無數媒體的電話一一解釋, ... 於 star.setn.com -

#15.中國說唱巔峰對決2023 第20230715期上- 愛坤雲 - Gimy 劇迷

張國立,宋丹丹,王鶴棣,汪蘇瀧,李雪琴,王傳君,週一圍,孟子義,孫怡,李嘉琦,徐志勝,鳥鳥,宋茜,江疏影,任敏,敖瑞鵬,湯晶媚 ... 財閥家的小兒子. 於 gimy.im -

#16.张国立与儿子产生隔阂的日子-虎嗅网

2003年,张国立的儿子张默还在中戏读书,因为公然殴打女友童瑶被中戏开除。事情发生后,张国立带着妻子邓婕赶到学校,当面向女方父母道歉。 於 www.huxiu.com -

#17.张国立儿子张默疑曝恋情女生肤白短发 - 温哥华港湾

近日,张国立的儿子张默的近况动态引起网友关注。有火眼金睛的人发现他和一位女生频繁互动,互动像是情侣一般,被疑恋情曝光。 作为张国立的儿子, ... 於 www.bcbay.com -

#18.警方证实张国立儿子张默再次吸毒被拘 - 香港商報

对此,父亲张国立一边希望与童瑶私了,一边登报为儿子的鲁莽行为道歉,以求挽回当时儿子被开除的不利局面。 拍记者要“曝光”. 2009年3月,在探班电视剧《孽 ... 於 www.hkcd.com -

#19.张国立儿子张默再引争议,飙脏话大骂媒体,否认自己精神状态差

近日,有媒体报道张国立儿子张默精神状态堪忧,给出的依据是他本人所晒的动态,其中一张”焚火图“让人隐隐有些害怕。该消息一出,立马引起大家的关注, ... 於 k.sina.com.cn -

#20.五十公里桃花塢第三季 - 首頁ShowsQ

伊能靜兒子海邊度假穿抹胸女裝配高跟鞋表情嫵媚 · 收視第一,周迅出手就是王炸,女性懸疑劇有天花板了 ... 【主演】張國立/ 宋丹丹/ 王鶴棣/ 汪蘇瀧/ 李雪琴/ 王傳君. 於 showsq.org -

#21.張國立兒子張默曝戀情!女生膚白短髮似前任童瑤 - 首頁DramasQ

作為張國立的兒子,張默負面新聞纏身,早早就退出了娛樂圈,在銀幕上再沒看見他的身影。如今40歲的他早已到了成家立業的年紀,卻遲遲沒見到他或者 ... 於 goodcarsinfo.com -

#22.兒子張默涉吸毒被捕張國立沉痛道歉 - ETtoday星光雲

演藝圈吸毒醜聞不斷,繼香港藝人莫少聰、孫興在大陸吸毒被捕後,大陸著名演員張國立的兒子張默近日也涉嫌吸毒,被北京警方拘捕。對此,張國立公開道歉 ... 於 star.ettoday.net -

#23.張國立兒子疑有新戀情,常年定居泰國,開豪車住豪宅日子十分 ...

前不久,張國立的兒子張默被曝已經定居泰國。相信大家對於張默並不算陌生,雖然他作為張國立之子,是一個妥妥的星二代,知名度本就不低,但是當年,他 ... 於 zh.wenxuecity.com -

#24.張國立兒子張默精神狀況引擔憂,曬焚火和手槍圖片 - 陸劇吧

6月10日,演員張國立的兒子張默在社交平台罕見曝光動態,因為圖片帶有一定的消極色彩,不少網友都對他的精神狀況擔憂不已。引起網友爭議的是他最新曬 ... 於 lujuba.cc -

#25.他是张国立儿子,当年暴打童瑶今却真相大白,原因太让人意外

身为张国立的儿子,张默可以说是非常的幸福了吧,这丝毫不弱于豪门,他的父亲在娱乐圈闯出了自己的一片天,不仅受到大家的尊敬,而他的儿子更是能凭借 ... 於 www.sohu.com -

#26.兒吸毒被逮張國立今發道歉聲明 - 自由娛樂

張國立 坦承兒子在中國吸毒被逮。(星島日報提供)〔本報訊〕中國演員張國立的兒子張默,昨晚吸毒被警方逮捕,張國立在今天凌晨發表道歉聲明, ... 於 ent.ltn.com.tw -

#27.张国立儿子张默- 图片搜索 - Sogou

... 父子; 儿子; 叶璇; 韩雨芹; 看守所. 她是张国立前妻,今60岁样样不如邓婕,却用一招让邓婕付出代价 ... 晴格格王艳曾被亲儿子骂哭,星二代难教育,明星也需学育儿经 ... 於 pic.sogou.com -

#28.張國立兒子現身泰國曬千萬豪車,鬍子拉碴顯憔悴,特別沉迷雪茄

近日,關於演員張國立的兒子張默的消息再次引起了人們的關注。據報導,張默如今已經定居在泰國,並擁有一輛價值數千萬的豪車。抽著雪茄,陽光沙灘, ... 於 inf.news -

#29.張國立兒子張默精神疑似出問題?曬極端照引爭議 - 阿波羅網

童謠在校期間被打事件,相信大家都有所耳聞,被打的童謠,而打人的則是老戲骨張國立的兒子張默。當時張默和童謠是戀愛關係,因童謠與系主任傳出緋聞, ... 於 tw.aboluowang.com -

#30.當我飛奔向你 - 大劇獨播

汪峰又沒上頭條? 知名演員與妻女分居,盼團聚 · 張國立兒子張默曝戀情 · 楊蓉曬健身照秀身材,42歲身材線條優美 · 「世界上 ... 於 bigdramas.com -

#31.張國立兒子張默吸毒低調被捕港星遭拍片示眾同罪唔同命毆打 ...

張國立兒子 吸毒低調被捕港星遭拍片示眾同罪唔同命內地著名演員兼導演張國立的兒子張默,大前晚在北京吸毒當場被公安拘捕,由昨日起被判行政拘留13日, ... 於 stinglife.pixnet.net -

#32.張國立兒子出獄後,不知悔改再次入獄,他出獄後拍爛片都沒人罵

張國立兒子 出獄後,不知悔改再次入獄,他出獄後拍爛片都沒人罵,在娛樂圈有很多人,放着好好的明星不當,非要走下坡路,最終鋃鐺入獄,事業功虧一簣, ... 於 www.ponews.net -

#33.張國立兒現蹤泰國曬千萬豪車沉迷抽雪茄 - 世界新聞網

知名演員張國立的兒子張默,久未在娛樂圈露面,反而移居泰國不思蜀,近日他曬出多張在當地遊玩的畫面,尤其是千萬豪車照引起網友... 於 www.worldjournal.com -

#34.大陸驚傳知名演員張國立兒子吸毒被逮 - Yahoo News

30日晚上10點40分,警方被通報位於順義天竺一個別墅區內有人吸毒,趕到後當場逮捕兩名涉嫌吸毒的人員,赫然發現其中一人為大陸知名演員、導演張國立之子 ... 於 news.yahoo.com -

#35.張國立子涉毒囚半年- 娛樂放題 - 東周刊

內地藝人張國立的兒子張默去年七月涉嫌容留他人吸毒案,於今(二十七日)早上在北京海淀區法院審理,法院宣判判處有期徒刑六個月,罰款五千元人民幣。 於 eastweek.my-magazine.me -

#36.张国立的儿子叫什么,张国立儿子张默个人资料及近况和图片 - 明星

娱乐圈的明星家庭不在少数,张国立一家就是典型的代表性家庭了。有这么一位在娱乐圈混迹多年的爸妈,儿子会怎样呢?张国立的儿子叫什么? 於 mingxing.facang.com -

#37.心跳韓版第1集- DramasQ線上看

張智霖兒子在美國生活瀟洒身旁長腿女生吸睛 · 西班牙公主結伴「上班」 索妹逆襲比未來女王美 · 王力宏與李靚蕾離婚獲准需負擔女方訴訟律師費 · 張國立兒子張默曝戀情! 於 dramasq.cc -

#38.張國立兒子張默疑「潤」到泰國近照滄桑頹廢

6月18日是父親節,很多藝人都在社交網站表達對父親的節日問候,但張國立久未露面的兒子張默,在IG晒出在泰國的千萬元(人民幣,下同)豪車靚照, ... 於 www.epochtimes.com -

#39.張國立| 在GQ Taiwan上創作的全部內容

張國立 是GQ台灣的null,點此查看更多關於這位null在站上的其它內容. ... GQ十月號張國立專欄Q&A:有了兒子後,已經很久沒做愛了,老婆一直說不想,我該怎麼讓她想? 於 www.gq.com.tw -

#40.自曝被傳授性侵,“小章子怡”消散四年今翻紅甜心包養網!

遭張國立兒子暴打,自曝被傳授性侵,“小章子怡”消散四年今翻紅甜心包養網! 文章作者 作者: admin ... 於 pantene.com.tw -

#41.馮仁昭四圍超:兒子張默出冊張國立調虎離山 - 聞庫

憑內地劇《鐵齒銅牙紀曉嵐》喺香港響朵嘅演員張國立,佢個仔張默一樣係演員,曾經喺電影《讓子彈飛》中扮演老六。張默上月底喺北京因吸毒被捕, ... 於 collection.news -

#42.张译:做张国立李建义的“儿子”很幸福 - 中华时报

张译:做张国立李建义的“儿子”很幸福. 《艳势番之新青年》突然宣布延期播出后,换上由陈国星执导、赵冬苓编剧,张译、张国立、李建义领衔主演的电视剧《我的亲爹和后 ... 於 www.chinesetimes-laos.com -

#43.她17岁出道, 被张国立儿子张默殴打, 现在却成为最火的女主

她是童谣,因为之前和张国立的儿子在一起过一段时间,后来被他给殴打两个人就分手了,现在也是凭借三十而已和如懿传爆火。 匿名用户2023-01-28 03:54. 於 m.ximalaya.com -

#44.張國立兒子罕見現身,滿臉鬍渣顯憔悴,父子倆在劇組相談甚歡

近日有媒體拍到張國立與兒子張默罕見同框,兩個人似乎在劇組拍戲,張默與劇組工作人員談笑風生,張國立則是坐在對面一臉笑意地看著兒子,兩個人久違同 ... 於 www.gushiciku.cn -

#45.张国立儿子,张默写真 - 伤感说说吧

张国立儿子,童谣和张国立儿子居然在一起过张国立儿子张默张国立儿子再吸毒被警方带走张国立一子一女,儿子操碎了心,女儿红透了半边天成龙:我捧儿子没红,张国立:我儿子也 ... 於 m.sgss8.net -

#46.大陸驚傳知名演員張國立兒子吸毒被逮

張國立 完整聲明稿內容: 1月31日晚,我的兒子張默因吸食大麻違反了國家法律被北京警方拘留。我對北京警方的行為 ... 於 smythaz1971.pixnet.net -

#47.張國立的4個孩子:兒子是一生的恥辱,女兒火遍中國成最大驕傲

除了兒子以外張國立還認了兩個乾女兒,這兩個女兒很出色。第一個就是韓雨芹,張國立不僅是認了她當女兒,還操持了她的婚姻,把她介紹給了達芙妮的總裁,身價上億,成了 ... 於 inewsdb.com -

#48.張國立自稱是電影學院院長網絡炸鍋 - 新唐人電視台

2012年,張默吸食毒品被警方依法傳喚,通過對張默的尿液檢測,顯示大麻呈陽性,北京警方對張默行政拘留13天。 今年68歲的張國立為兒子可謂操碎了心。就在 ... 於 www.ntdtv.com -

#49.張國立封口唔講「獄兒」 - 太陽報

內地演員張國立兒子張默,早前因容留他人吸毒被判6個月有期徒刑,張國立日前接受內地傳媒訪問時表示不願再多提兒子的事!依舊投入工作的張國立除拍戲 ... 於 the-sun.on.cc -

#50.張國立:兒子是一生恥辱,乾女兒火遍中國成最大驕傲 - 人人焦點

張國立 :兒子是一生恥辱,乾女兒火遍中國成最大驕傲 ... 娛樂圈有很多老戲骨,他們不僅出道時間長,演技也是不輸現在的流量明星,儘管在熱度上可能比不上 ... 於 ppfocus.com -

#51.傳張默生母羅秀春溺愛兒子仍未再嫁 - 即時- 香港文匯網

在1999年的一次訪談中,做父親的張國立談到叛逆的兒子張默時相當傷心。 於 news.wenweipo.com -

#52.张国立的儿子和女儿,儿子张默让人心寒,女儿们却风生水起

张国立 的儿子和女儿,儿子张默让人心寒,女儿们却风生水起. 於 pit.ifeng.com -

#53.張國立的三子一女,兒子是他永遠的痛,三個女兒卻都為他賺足 ...

這些年來,張國立雖然鮮有作品推出,但卻接連主持了許多優秀的綜藝節目,一下讓他成為了娛樂圈中炙手可人的男主持。不過,雖然在事業上收獲了滿滿的贊譽, ... 於 www.t9y3c.com -

#54.讓一讓,公主第8集

張國立兒子 疑有新戀情,常年定居泰國,開豪車住豪宅日子十分瀟洒 · 李一桐光腳放飛機座上視頻曝光引髮網友爭論 · 張智霖陪兒子美國度假!身高驚人超1米8 ... 於 chinaq.cc -

#55.被稱「小章子怡」遭張國立兒子家暴,沉寂十年後成功翻紅

這個名字對大部分人來說應該還不是很熟悉,但其實在眾多的影視作品中,早就已經領略過她的演技了。 被稱「小章子怡」遭張國立兒子家暴,沉寂十年後. 早在2003年,童謠 ... 於 www.peekme.cc -

#56.盤點2014年最心塞的星爸:成龍張國立兒子吸毒【2】

作為禁毒宣傳大使的成龍因兒子房祖名吸毒被抓自打臉﹔張國立則因兒子張默再次吸毒毀掉名節﹔黃磊被造謠劈腿很受傷﹔小沈陽一不小心分享了不雅視頻被 ... 於 opinion.haiwainet.cn -

#57.歡迎來到王之國第5集- DramasQ線上看

照片不是我 · 張國立兒子張默曝戀情!女生膚白短髮似前任童瑤 · 日本童星慘遭殺害,恐怖情人埋伏停車場,揮刀亂刺 · 王力宏勝訴!再次上庭,李靚蕾原形畢露態度大變 ... 於 dramasq.biz -

#58.张国立- 维基百科,自由的百科全书

他的妻子鄧婕和兒子張默也是演員。全国政协委员、制片人、主持人。中国铁路文工团演员、重庆大学美视电影学院院长、硕士生导师。中国 ... 於 indianhomehealthcare.com -

#59.她是張國立兒子的生母,因過於寵溺兒子,導致兒子入獄6個月

她是張國立兒子的生母,因過於寵溺兒子,導致兒子有期徒刑六個月都知道張國立是位大名鼎鼎的藝人,她的作品可以說每一部都是膾炙人口。 於 www.xuehua.us -

#60.昔「風光皇帝」慘被家暴吸毒兒拖垮張國立爆過勞拍戲需攙扶

大陸硬底子演員張國立以《宰相劉羅鍋》、《康熙微服私訪記》、《鐵齒銅牙 ... 的兒子張默不長進,家暴還染毒,不僅毀了自己的人生,還拖累一生風光的 ... 於 www.chinatimes.com -

#61.張國立儿子張默曝戀情| 八闋

7月3日.張國立的儿子張默的近况動態引起网友關注.有火眼金睛的人發現他和一位女生頻繁互動.互動像是情侣一般.被疑戀情曝光.作為張國立的儿子. 於 news.popyard.space -

#62.警方证实张国立儿子张默再次吸毒被拘 - 新闻- 搜狐

资料图:张默 【警方证实张国立儿子张默再次吸毒被拘】据警方透露,张默再次吸毒被抓一事属实,时间地点等细节暂未披露。2012年,张默曾因吸食大麻被 ... 於 news.sohu.com -

#63.《高材生》劇情介紹-線上看 - 小鴨影音

成龍 李治廷 張藝興 索努·蘇德 母其彌雅 迪莎·帕塔尼 艾米拉·達斯特 尚語賢 姜雯 張國立. 考古學教授Jack(成龍飾)多年沒有 ... 於是Jack和摯友的兒子李瓊斯(李治廷. 於 777tv.tw -

#64.張國立理解卻反對同性戀不准兒愛男生 - 蕃新聞

娛樂中心/綜合報導大陸演員張國立在新片《一切都好》飾演男同志父親,日前出席記者會,被問及能否接受兒子張默喜歡男生?他表示可以理解同性相戀的 ... 於 n.yam.com -

#65.女星童瑤「初戀是張國立兒子」34歲時嫁大17歲富商「替補 ...

2002年, 17歲的她進入中央戲劇學院, 與唐嫣、白百何等人成為同學。 當時在大學裡, 張國立的兒子張莫和童瑤相遇, 張默被身前的漂亮女孩吸引到了,. 於 happytify.cc -

#66.張國立兒子張默精神狀況引擔憂,曬手槍圖片

6 月10日,演員張國立的兒子張默在社交平台罕見曝光動態,因為圖片帶有一定的消極色彩,不少網友都對他的精神狀況擔憂不已。引起網友爭議的是他最新曬 ... 於 8pigs.com -

#67.張國立內疚離婚害了兒子| e123長青網

【明報專訊】內地著名導演兼演員張國立的兒子張默,上月30日在北京涉嫌吸毒被捕,據稱他要被拘留13天,待警方作進一步調查。張默正拍攝馮小剛執導的 ... 於 e123.hk -

#68.童瑤跪着求張默放過她,次年黃定宇被中戲開除- YouTube

17年前, 張國立兒子 張默在校內毆打童瑤,童瑤跪着求張默放過她,次年黃定宇被中戲開除. 於 www.youtube.com -

#69.張國立兒子再吸毒被捕 - 巴士的報

內地著名演員張國立兒子張默今日被揭發涉嫌吸毒被警方拘捕,有內地傳媒引述警方指,張默再次吸毒被捕屬實,時間地點等細節暫未有披露,消息指張默目前可能 ... 於 www.bastillepost.com -

#70.分分鐘追劇- 他是張國立兒子,當年暴打童瑤今卻真相大白

他是張國立兒子,當年暴打童瑤今卻真相大白,原因太讓人意外. 於 www.facebook.com -

#71.張國立兒子近照曝光,禿廢外表黑歷史被一挖而空,扶不起的阿斗

張國立 國家一級演員,早年曾憑藉紀曉嵐、康熙等角色收穫了眾多觀眾的喜愛。除了拍戲,他還擔任過導演、製片人、主持人的工作,同樣完成的非常出色。 於 read01.com -

#72.张国立儿子张默精神疑似出问题?晒极端照引争议

童谣在校期间被打事件,相信大家都有所耳闻,被打的童谣,而打人的则是老戏骨张国立的儿子张默。当时张默和童谣是恋爱关系,因童谣与系主任传出绯闻, ... 於 m.creaders.net -

#73.张国立儿子张默和童遥 - 抖音

您在查找“张国立儿子”吗?抖音短视频,帮你找到更多精彩视频内容!让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好。 於 www.douyin.com -

#74.iQ.com - 張國立兒子張默:要用我爸人脈我肯定比房祖名火 1

線上看張國立兒子張默:要用我爸人脈我肯定比房祖名火第1集帶字幕最新內容盡在iQIYI | iQ.com。 近日,在接受某媒體訪問,再次被問到父子話題,張默已經不是早年那個 ... 於 www.iq.com -

#75.張國立兒子張默精神疑似出問題?曬極端照引爭議

童謠在校期間被打事件,相信大家都有所耳聞,被打的童謠,而打人的則是老戲骨張國立的兒子張默。當時張默和童謠是戀愛關係,因童謠與系主任傳出緋聞, ... 於 www.bannedbook.org -

#76.2003年张国立的儿子张默殴打童瑶,让童谣至今无法原谅!

庭审: 张国立儿子 张默吸毒,还容留他人吸毒,葬送了大好前程! “坏孩子”张默:殴打女友童谣,犯事两次被抓,. 1130 ... 於 www.bilibili.com -

#77.曾經被張國立兒子張默毆打的那個18線小演員,如今怎麼樣了?

當年張國立的兒子張默因兩度吸毒葬送了自己的演藝事業,最轟動全國的新聞是他暴打自己的女朋友,所以大家對於張默的印象一直都不是很好。 於 twgreatdaily.com -

#78.張默自曝失戀故事因是張國立兒子而分手< 娛樂| jgospel.net ...

張默自曝失戀故事因是張國立兒子而分手. 娛樂 2015-05-20 福音站新聞, J Gospel News,福音站娛樂新聞,JGospel Entertainment News,張國立,分手,失戀故事,失戀33天. 於 www.jgospel.net -

#79.张国立儿子近况曝光!40岁胡子拉碴一副颓废,开70万豪车 ...

近日,张国立的儿子张默,更新一条社交平台,引发网友热议。从照片中我们可以看出,张默穿着深色运动衣,戴着一副黑色眼镜,胡子拉碴十分邋遢。 於 www.163.com -

#80.张国立儿子晒200万京牌豪车,胡子拉碴不修边幅,透露和异性 ...

5月1日,老戏骨张国立的儿子张默罕见曝光动态,他高调晒出自己的爱车,惬意的生活引起网友关注。 许久不见,张默走起了颓废风,他戴着一个鸭舌帽和黑 ... 於 posts.careerengine.us