形容長官的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉言都寫的 一日深遊北台灣:20條精選路線 和施昇輝的 富貴榮華都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和博思智庫所出版 。

國立中山大學 行政管理現役軍人營區碩士在職專班 李予綱所指導 王耀慶的 組織變革對組織成員之影響 (2020),提出形容長官關鍵因素是什麼,來自於國軍、組織變革、內部成員、影響因素、抗拒感。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 王皇玉所指導 柯萱如的 媒體犯罪報導對於我國刑事政策之影響 (2015),提出因為有 犯罪報導、社會建構論、感官主義、被害恐懼、道德恐慌、刑罰民粹主義、刑事政策的重點而找出了 形容長官的解答。

一日深遊北台灣:20條精選路線

為了解決形容長官 的問題,作者葉言都 這樣論述:

說走就走,不愁計畫 你值得一趟 從土地獲得元氣的復甦之旅 台灣面積不算太大,歷史不算太長, 卻被自然與人類塞進太多太多的內容。 是的,如果用一個詞來形容台灣,「多樣性」當為首選。 這樣一個地方,值得我們通過旅遊來認識,通過深度旅遊來瞭解。 ──葉言都 一日輕裝旅行,深入感受在地風情 充滿新意的20條北、中台灣旅行路線,避開人擠人的熱點,不群聚又有趣。 作者葉言都兼具小說家與歷史學者雙重身分,帶領我們探索各景點的自然特色與人文內涵。淺顯扼要的解說讓旅行更添知性,又不失輕鬆閒適。所精選的每條路線都是輕盈又豐富的旅程。 不管是喜歡觀察生態、

地質的自然派,還是徜徉田園、泡泡溫泉的浪漫派,或是認識古蹟與產業特色的知識派,甚至是騎自行車或健行的運動派,都能從本書發現合口味的好去處。 隨興中不失方向,悠閒中有歷史的視野,一場場心滿意足的小旅行就在這裡。 在這本書裡,你將發現── 〈丟丟銅仔〉歌中的火車山洞在何處 哪裡可以看到台灣最完整保存的日本時代神社 台灣最早的蓬萊米田就在陽明山上 桃園的埤塘和水圳竟能串連成優美的悠遊路線 關西和鹹菜有什麼關係 過去苑裡的女性地位較高,為何關鍵是「藺草」 亞洲第一口油井,竟然在苗栗 還有更多有趣的景點與知識 ──那些地方原來這麼有意思! 本書特色

○ 由葉言都老師帶路,體驗豐富的人文知性之旅。 ○ 著重介紹較少人知道且別具特色的地方,略過大眾已熟知的熱門去處。 ○ 每條路線都是作者多次親自走訪之後寫成,收錄最精華的旅遊景點。 ○ 插畫家郭正宏手繪60幅地景插畫,當地風貌躍然紙上。 ○ 考量交通、氣候、地形等因素,給予貼心的旅遊建議。

形容長官進入發燒排行的影片

香港今日社論2021年05月28日(100蚊花旦頭)

https://youtu.be/98sbVh_RhKo

請各網友支持巴打台

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

---------------------------------

明報社評

引發特區政府一度取消「回港易」的廣州荔灣區疫情,確診病例從兩宗增加到4宗,發展情况以及如何影響「回港易」安排,還要拭目以待。處理「回港易」出現「烏龍」,是特區政府理解國家衛健委的公布風險地區範圍有所偏差,後來糾正也並非如特首林鄭月娥所言是「內部調整機制」。如果香港與內地政府在處理疫情的機制繼續出現不一致,不但通關無望,還可能會引發更多烏龍。

蘋果頭條

8.31太子站事件至今21個月,速龍衝入地鐵車廂無差別突襲乘客、市民跪地抱頭痛哭等畫面,在港人心中仍難以磨滅。油尖旺民主派區議員過往一直要求成立獨立調查委員會追究事件,負責替市民收花獻花的林兆彬表示,在政局不斷變化下,今個月起將不再收花,但承諾當晚會繼續作被捕支援服務。他解釋,有關決定是由於擔心日後連收花也成政權DQ的藉口。

東方正論

未開市,先炒高。壹傳媒自本月17日停牌後昨日終於復牌,股價一如所料再次大幅波動,開市前競價交易時段更一度飆逾29倍至5.6元的競價盤,令人咋舌。更誇張地的是,甫開市其股價一度暴升逾141%,即市最高更飆330%,最終全日收報0.28元,升50%,猶如搭上瘋狂過山車。一間全無利好消息的上市公司,「最大水喉」黎智英的股份及資產又遭凍結,股價大幅上落的最合理解釋乃係人為舞高弄低,造市嫌疑濃得化不開。

星島社論

改變香港行政長官和立法會產生辦法的《二〇二一年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》,經歷三個月立法工作後,昨日於立法會以四十票贊成、兩票反對下三讀通過,下周一刊憲生效。修例後的立法會將會增至九十席,選委會增至一千五百人。特首林鄭月娥形容通過草案是在「一國兩制」下確保「愛國者治港」具重大標誌意義的時刻,其後政府將全力以赴籌備未來三場選舉;她將適時就候選人資格審查委員會作出任命,並向中央提交報告備案。

經濟社評

中美關係近乎全方位緊張下,經貿出現小突破,兩國貿易代表昨天9個月來首次對話,反映中美商貿互惠本質,疫下尤難脫鈎。中方致力藉工商界阻止兩國全面衝突,爭取共贏,惟美國總統拜登延續了前朝不少對華強硬立場所獲的不公平着數,且事事放眼只顧自身利益,雙邊關係崎嶇難免,北京要遇難拆局,更要努力自強,謀求科技不斷突破進步,在全球立信自強。

組織變革對組織成員之影響

為了解決形容長官 的問題,作者王耀慶 這樣論述:

在英列傳中,「兵在精而不在多,將在謀而不在勇」這句話可以形容當時變革其目的,現代為了提倡小而精,精而巧的部隊,選擇將權力下放進行組織變革,但變革過程與結果所衍生成員上一些問題與衝突導致成效並不顯著本研究探討組織變革過程與結果對成員影響之因素,研究資料來源為四三砲指兵指揮部,以旅級直屬連的官士兵及外調、退伍計15人作為本次研究對象,本研究採進深度訪談法,在訪談過程試圖從研究對象中找出相關因素,進而分析組織變革與相關因素的關聯性,作為本研究架構中最重要的理論,研究結果發現較多數研究對象認為,組織執行變革本身對組織有相對性提升並改善目前問題與衝突,相反的組織內部成員產生抗拒感與不信任感從而造成不便

,進而在組織變革的過程中與結果產生很許多癥結點與衝突,讓組織內部發生衝突與變革成效降低或是無效。研究所得出結論分類出兩種,「外部環境」與「內部環境」影響的關聯性,「外部環境」1.變革對組織是一個好的行為,但長官未周延計畫及傳統思維對內部成員思維衝突及身心靈產生負擔;2.環境因外部衝擊部隊內部裁編,然而徵兵制轉募兵制多元管道開放,成員素質參差不齊進而導致部隊成效與變革差異3.面對衝擊所採取變革對於部隊是好事,但是長官迫切得到立即成果與制定標準不一導致成員無法身心疲累衍生得過且過想法;「內部環境」4.人屬於地域性文化的物種導致組織內部小型社會產生,若成員非這個社會其中一員會遭受排斥,成員身心靈進而

產生不適感5.組織內部需要有效性的管理,在組織中任務、業務、值勤交辦事項未能公平與適切配置會展生,組織內部成員怨懟產生進而對組織不信任,6.成員本身心理與素質較差對於組織本身具有負面影響,顯示成員身心靈跟變革成效間有具有枷鎖的關聯。

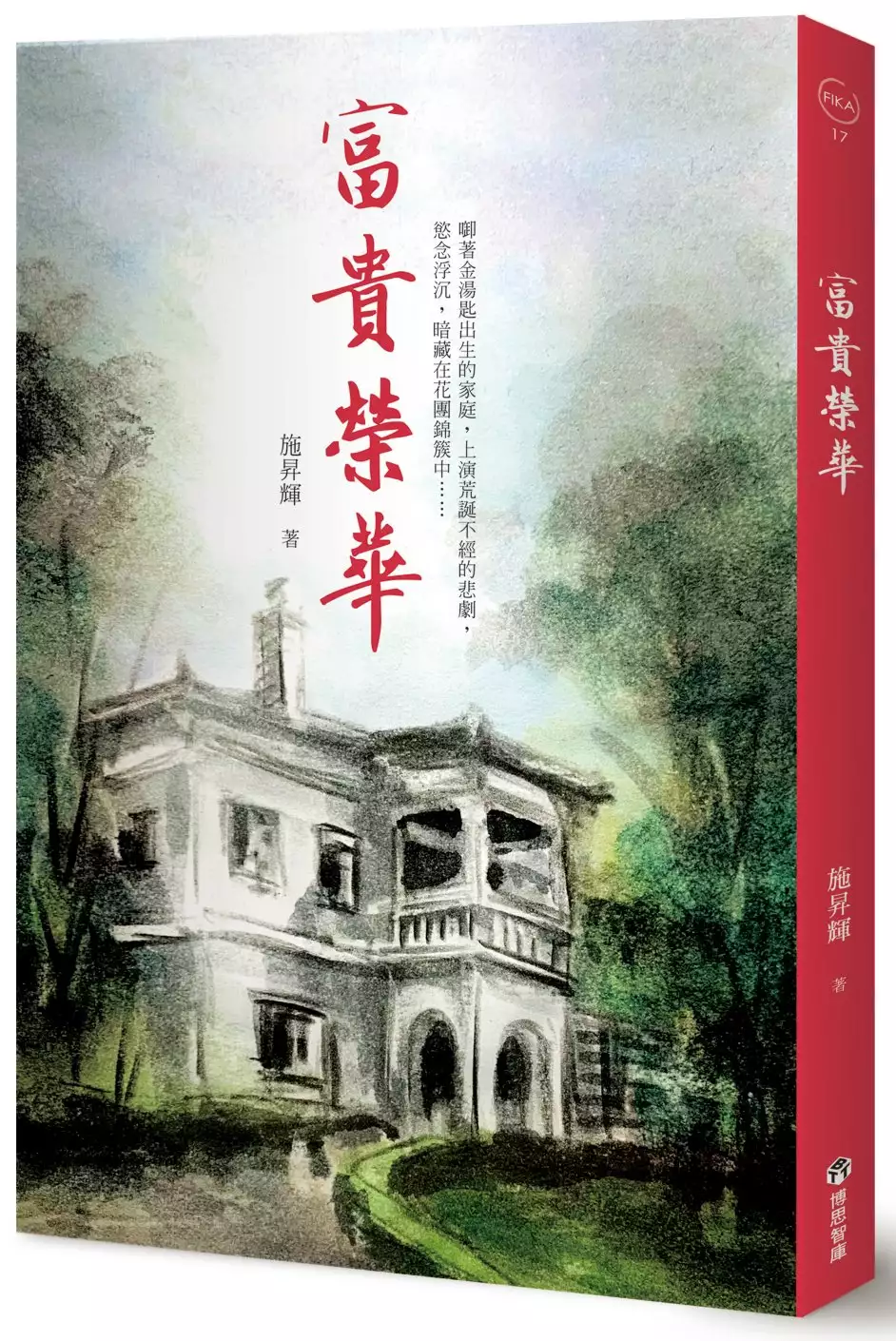

富貴榮華

為了解決形容長官 的問題,作者施昇輝 這樣論述:

啣著金湯匙出生的家庭, 上演荒誕不經的悲劇, 慾念浮沉, 暗藏在花團錦簇中…… 豪門家族多少恨?分崩離析之路,僅一步之遙…… 台灣早期的豪門秘辛,牽扯出禁忌愛慾, 赤裸掀開父子鴻溝、假面夫妻、兄弟鬩牆的帷幕,殘破就在轉瞬之間。 《富貴榮華》是一本匯融對人生、人性、人情諸多感懷的作品,再次印證了真實的人生往往比電影更精采。──蔡國榮 義守大學退休教授 財經作家也有電影夢! 施昇輝說,「電影」和「投資」對其他人來說,是兩條平行線,但前者是他的「夢想」,後者是他的「專長」。 ♟一路看電影,寫

電影,到成為電影研究生♟ 1960年出生,飽覽名片、勤寫影評的影癡一枚,與電影結下不解之緣。 1980年暑假,找了5名同學,在台大校園拍了一部自製、自編、自導的八釐米短片《門神》。 2014年,寫了一本獻給「電影」的書:《一張全票,靠走道:青春歐吉桑的電影本事》。 2018年,重返校園成了台藝大電影學系碩士在職專班研究生,完成個人首部原創劇本。 本書特色 ◎暢銷財經作家電影劇本處女作! ◎真實事件改編,真實人生果然比電影更精采 ◎劇情融合50年代迄今的歷史事件,包括:288事件、白色恐怖、台視開播、蔣經國總統逝世、921

大地震、311海嘯、COVID-19等,穿針引線出劃時代寓意。 ◎匯融對人生、人性、人情諸多感懷的作品,受到電影界名人熱情推薦! 名人推薦 / 專序推薦 / 蔡國榮 義守大學退休教授 / 好評推文 / 黃嘉俊 黑糖導演 楊順清 亞太影展最佳影片導演 楊智麟 電影導演 盧建彰 知名創意人 / 熱情站台 / 王水泊 奧斯卡獎提名導演 王師 牽猴子股份有限公司共同創辦人 李崗 影想文化藝術基金會執行長 何平 電影導演/台藝大副教授

林正盛 柏林影展最佳導演 許明淳 紀錄片工作者

媒體犯罪報導對於我國刑事政策之影響

為了解決形容長官 的問題,作者柯萱如 這樣論述:

本文為一新聞學與法律學交錯領域之研究文本,以「媒體報導--閱聽大眾--刑事政策」三者的互動反饋為觀察對象,擬以探知犯罪報導是如何詮釋或轉譯犯罪事件真實,進而如何影響閱聽人對於法秩序與法感情之認知,及如何造成對於我國刑事政策的刺激與影響,作為本文之論述中心。犯罪報導中呈現了何種真實與意識形態?本文發現,近年來國內媒體犯罪報導,普遍受到市場競爭下新聞商品化及感官主義形式報導影響,強調閱聽者視聽覺的感官刺激與娛樂性,大量使用故事劇情框架作為新聞敘事結構,具有強調二元對立的善惡衝突、著重集體情感的召喚與挑激、快速歸因與特定議題引導等特性。犯罪報導中所放置的犯罪與刑罰觀點,亦多建立於社會大眾的群起憤慨

情緒上,透過嚴刑峻罰懲罰犯罪人並嚇阻犯罪,達到應報與預防犯罪之目的之呼求。論及媒體對於閱聽大眾意見形塑的影響力,於個人意見層次上,社會大眾自媒體擇定的框架中理解問題,透過涵化作用、議題設定假設、議題建構等效果,媒體的符碼化訊息建構了閱聽大眾腦內的真實世界與價值觀,對於閱聽者的認知與情緒產生潛移默化的效果。於集體意見層次,在擬似思考、沉默螺旋效應、第三人認知效果的影響下,媒體犯罪報導對於犯罪與刑罰領域主流民意與輿論的形塑,有著深遠而具決定性的影響。對於媒體犯罪報導影響下所形成的民意與輿論,係如何影響到我國刑事政策的演變之探討,本文發現,刑罰民粹主義近年來逐漸成為國內重要政治勢力,媒體報導與民眾意

志引導了近年來我國刑事政策的走向,並推動刑事政策不斷走向輿論取向、現象立法,以及更加應報的嚴罰化與重刑化方向發展。此種刑事政策發展背後的推動者,為受商業利益所驅使的新聞製播產業,媒體以販賣感官刺激、販賣恐懼獲利,不斷產出高度情緒激擾的犯罪報導,引發出無法驗證的大眾情緒,最終走向情緒導向的司法改革,現代社會中的罪刑觀論述與刑事政策發展,實為媒體犯罪報導影響下之結果。