彩虹歌詞合唱的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦HugoWilcken寫的 低——大衛.鮑伊的柏林蛻變:華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析 和何凱成的 球學:哈佛跑鋒何凱成翻轉教育都 可以從中找到所需的評價。

另外網站净光山晨景- 上海彩虹室内合唱团| StreetVoice 街聲- 最潮音樂社群也說明:歌詞. 作词:金承志作曲:金承志指挥:金承志演唱:上海彩虹室内合唱团. 和风轻抚雾散草堂日曈朦. 可能清晓出四面有晴岚. 「宿觉名山」.

這兩本書分別來自潮浪文化 和天下文化所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 黃宣衛所指導 曾秋馨的 太魯閣族民間文學復興-以花蓮縣秀林鄉銅門村為例 (2020),提出彩虹歌詞合唱關鍵因素是什麼,來自於太魯閣族、民間文學復興、互文性、傳統織布、銅門刀。

而第二篇論文國立屏東大學 中國語文學系碩士班 余昭玟所指導 黃奕睿的 空間建構與殖民記憶——魏德聖電影研究 (2019),提出因為有 魏德聖、《海角七號》、《賽德克‧巴萊》、《KANO》的重點而找出了 彩虹歌詞合唱的解答。

最後網站Superband ep 6 - Luma Boutique則補充:ENG SUB【炙热的我们 We Are Blazing】完整版第8期:火箭少女R1SE彩虹合唱团争夺团 ... 128kbps, 320kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

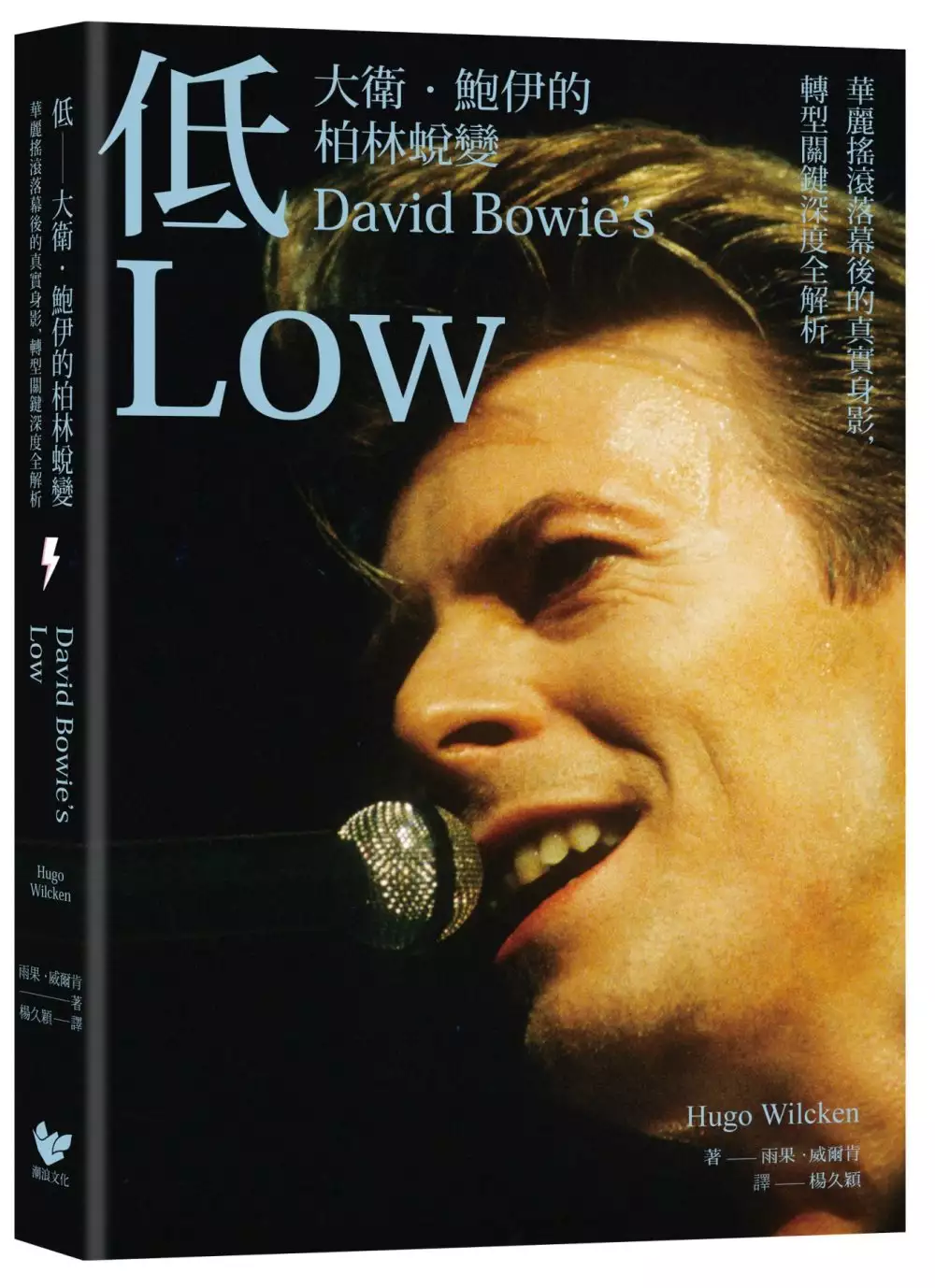

低——大衛.鮑伊的柏林蛻變:華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析

為了解決彩虹歌詞合唱 的問題,作者HugoWilcken 這樣論述:

「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」 ——《低》,大衛.鮑伊 |鮑伊告別華麗時期,開啟搖滾新頁經典之作| 台灣首本剖析大衛.鮑伊音樂創作轉型風格樂評專書 探索創作心靈,重回柏林三部曲現場,搖滾變色龍的蛻變起點 ★陳德政精彩深度導讀★楊久穎執筆翻譯 ★特別收錄馬世芳專文解析鮑伊舞臺人格 ●台灣版獨家收錄大衛.鮑伊柏林時期珍貴剪影● ●亞馬遜讀者4.7星高分評價,鐵粉必收專書! ●鮑伊關鍵樂風轉捩點●滾石雜誌500大專輯●影響啟迪無數後龐克搖滾樂隊 |本書看點| ★從幕前到幕後最完整的全面記錄 ★奠定音樂生涯高峰轉型期的代表作深度爬梳 ★

與美國搖滾巨星伊吉.帕普的精彩交鋒 二〇一六年,傳奇搖滾巨星大衛.鮑伊從人生舞臺謝幕登出,告別地球,全球樂迷同聲哀悼。鮑伊留下無數經典代表作,身分角色悠遊在外星人、迷宮魔王、湯姆少校、瘦白公爵等各種表演人格,勇於挑戰打破各種框架,百變形象深入人心,更以獨特的個人形象及開創性的音樂風格,影響許多世代。鮑伊過世當天,德國外交部甚至發推特感謝:「再見了,大衛.鮑伊,你現在也成了英雄,謝謝你幫助扳倒柏林圍牆。」 有別於一般音樂的樂評書或是明星傳記的角度,本書從大衛.鮑伊人生最關鍵的轉型時期,也是他走入柏林的起點——《低》切入。這張專輯與《「英雄」》《房客》被譽為柏林三部曲,《「英雄」》的專

輯同名曲被認為是冷戰時期東西德的地下國歌,而首部曲《低》正是他的樂風轉捩點。在本書中,作者雨果.威爾肯從大衛.鮑伊的音樂風格、創作源起及背景等脈絡細細爬梳,勾勒出他在柏林的轉變歷程。 柏林影響與樂風轉變 鮑伊出道發行數張專輯獲得巨大成功,生活在家族精神分裂症病史的陰影下,過度壓力卻讓他迷失自我,陷入毒癮。在此時,他選擇前往柏林,決心戒毒,卻沒想到此城不僅成為身心逃逸及喘息的出口,更成為靈思激盪的來源。鮑伊迷戀當時冷戰時期的獨特氛圍,當地的博物館及夜店酒吧都留下他的足跡。結合對德國藝術的愛好及當代德國音樂等各種影響,鮑伊打造出全新的音樂作品,自此開啟了個人及時代的新頁。 冷戰時

期的柏林如何影響鮑伊的身心狀態及創作?他如何在與毒癮奮鬥的同時創造新的樂風?與好友伊吉.帕普激盪出何種火花?雨果.威爾肯在書中透過多方訪談資料,重現了鮑伊瘋狂嚴謹等各種面向。例如他不敢居住在鬧鬼的城堡房間、工作時會利用閒暇與伙伴們去黑森林及萬湖散心、在柏林圍牆旁的工作室錄音等景況。書中對鮑伊和多位音樂人如布萊恩.伊諾等的交往合作記錄,彷彿還原現場,活靈活現,如同紀錄片般迷人。 樂評書的寫作標準 全書也針對曲目逐一剖析,包括歌詞的典故源起、與音樂圈往來等幕後花絮,不僅讓讀者對鮑伊的心理狀態及創作風格有更多理解,也能滿足粉絲對鮑伊柏林生活的好奇。雨果.威爾肯對鮑伊的創作考究鉅細靡遺,有

讀者形容,「這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式」。透過本書,我們也將展開一場紙上行旅,共同體驗搖滾巨星的蛻變。 |重點摘錄| ❖伊吉.帕普和大衛.鮑伊的情誼❖ 「《低》是在《白痴》之後錄製的,但《低》卻先發行了。大衛不想讓人們認為他的靈感來自伊吉的專輯,但事實都是一樣的。甚至有一些為伊吉錄製的曲目,最後卻收錄到了《低》。」——錄音師羅宏.希柏 「樂團和鮑伊會離開錄音室去睡覺,但我不會。我工作是為了要在第二天比他們快一步……看吧,鮑伊是個快人一步的傢伙。思維敏捷,行動迅速,非常活躍、敏銳的一個人。我意識到我必須比他更快,否則,那會變成誰的專輯?」——

歌手伊吉.帕普 ❖柏林圍牆旁的錄音室❖ 錄音室距離柏林圍牆只有二、三十公尺。「從主室裡,我們可以看到柏林圍牆,也可以看到圍牆的另一邊,越過鐵絲網,看到紅衛兵的炮塔……他們有巨大的望遠鏡,他們會看向主控室,看著我們工作,因為他們和其他人一樣喜歡追星。有一天,我們問工程師,整天被警衛盯著看,會不會覺得不舒服;他們很容易就能從東邊對我們開槍,就是那麼近,如果望遠瞄準器夠好的話,他們便可以射中我們。他說,過一陣子就會習慣了,然後轉過身來,拿了一盞頂燈對著衛兵,伸出舌頭跳上跳下地騷擾他們。我和大衛馬上躲到錄音台下面。『別這樣』,我們說,因為我們快嚇死了!」——唱片製作人托尼.維斯康蒂

❖大衛.鮑伊的柏林生活❖ 鮑伊不再把頭髮染成橘色,還留起了小鬍子,並開始穿上工人的連身工作服作為一種偽裝,儘管在柏林的樂趣之一就是沒什麼人會打擾他。他很快就養成習慣,在床上躺到下午,然後喝著咖啡、柳橙汁配香菸當早午餐,接著走到錄音室,並經常在那裡徹夜工作。當時,他也沉迷於日間的娛樂,包括在咖啡館閒晃,並與伊吉和可可一起騎著自行車,在開闊的城市裡繞來繞去。「我幾乎無法表達我在那裡體驗到的自由感,有些時候,我們三個人會跳上汽車,像瘋了一樣開車穿過東德,然後駛入黑森林,在任何一個吸引我們目光的小村莊停下來。這樣一走就是好幾天。又或者,我們會在冬天的日子裡,在萬湖吃一整個下午長長的午餐。那個地方

有一個玻璃屋頂,四周被樹木包圍著,依然散發著一種1920年代早已消失的柏林氛圍。」(摘自大衛.鮑伊雜誌訪談) ❖鮑伊的柏林繆思❖ 他經常參觀柏林圍牆兩側的藝術館,但他最喜歡的是位於柏林郊區達勒姆(Dahlem)的「橋社」博物館,該博物館專門收藏一次大戰前在柏林和德勒斯登(Dresden)的一批藝術家的作品……他們的作品和《低》第二面的向內轉折,有著明顯的哲學聯繫,也就是把風景作為情感的概念。「這是一種藝術形式,它並非透過事件,而是透過情緒來反映生活,」鮑伊在2001年說,「這就是我覺得我的作品要走的方向。」 熱血推薦 小樹(StreetVoice 音樂頻道總監) 四分衛

阿山 回聲樂團 李明璁(社會學家、作家) 林查拉(造次映畫總監) 阿凱(1976樂團主唱) 馬世芳(廣播人、作家) 馬欣(作家) 張鐵志(搖滾作家) 梁浩軒(策展人) 陳珊妮(音樂創作人) 陳德政(作家) 楊久穎(譯者、文字工作者) 廖偉棠(詩人、評論人) 熊一蘋(作家) (按姓名筆劃排序) 狂推分享 就麻瓜角度,這本書簡直是奇幻文學。對學習搖滾的樂迷而言,這紀錄根本是打通任督二脈的寶典。——小樹(StreetVoice 音樂頻道總監) 千萬不要以為這本書只是綜合維基百科或Google查得到的「大衛.鮑伊」生平事蹟和樂評資

訊,這樣其實不夠硬派,也滿足不了狂愛他的樂迷。本書聚焦從一張經典專輯切入,重探每首歌的創作脈絡、合作互動乃至錄音細節,彷彿要把讀者偷渡至那些靈感飛馳的神祕現場、甚至是鮑伊自我重整的身心歷程。由此獨特路徑,重新理解這位偉大藝術家,翻開的每一頁都是玄妙宇宙風景;重聽的每個音符,也有了不同維度持續迴盪的聲響。——李明璁(社會學家、作家) 大衛.鮑伊和大師布萊恩.伊諾在柏林圍牆邊的錄音室做出了「柏林三部曲」,是他藝術生命的又一次大轉彎。有人說:大衛.鮑伊就在這裡創造了搖滾的未來。感謝上蒼讓他活到了69歲,而且直到生命的終點,仍然處在創作的顛峰──這實在是地球人的福氣。——馬世芳(廣播人、作家)

大衛鮑伊不只是音樂巨人,更是流行史上開創性的代表。他成為不滅的符號,且因其「無法被定義」而成為跨時代的精神指引。從他開始,音樂、時尚、文化、性別都開闢了疆界。無論他的外星化身「齊格.星塵」、「瘦白公爵」到「大衛鮑伊」都是他所創造的藝術品。一生如華麗但危險的行動藝術,解鎖了世人的盲點,作品也不斷在「自我革命」。此書關乎他人生與創作的轉捩點,更關乎人類流行史。他與其音樂如在「星空」回望地球,是個體的寂寞,也是對迷失群體的呼喚。——馬欣(作家) 大衛.鮑伊是通往外星世界的指路人,是讓所有怪胎感到不孤單的英雄,不斷自我創造的神祕之獸,是二十世紀到我們這時代流行文化最具顛覆秀的創造者。——

張鐵志(搖滾作家,著有《未來還沒被書寫:搖滾樂及其所創造的》) 我「見過」大衛.鮑伊兩次。一次是倫敦之行,來到了《齊格星塵》專輯封面的拍攝之地,站在Ward's Heddon Street studio外,見到那位starman站在遙遠的天際。一次是東京行,由V&A策展的《David Bowie Is》,見到湯姆少校(Major Tom)漂浮在外太空,臉龐掛上閃電符號的鮑伊,呼喊著~~呼喊著。這是第三次,我又「見過」大衛鮑伊了,在讀完本書之後,見證那神奇的藝術家。——梁浩軒(策展人) 一如鮑伊在專輯裡唱著的:「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」《低》是他生涯最重要的一次

過場,也是那趟柏林旅程的負片——只有出發和到達,沒有途中。再沒有誰能和鮑伊一樣,用一張如此美麗的專輯,創造出如此陰鬱的內在宇宙,就像巔峰過後的感覺,一切都在倒退,一切都在下沉。——陳德政(作家) 透過本書,我們能從中看到大衛.鮑伊在自律/自毀之中的擺盪,在創作上的有所為與有所不為,以及那種在飽受壓力(包括離婚官司、精神狀態不穩定等等)的掙扎之下,冷冽疏離又內省低調的電子聲響背後的炙熱靈魂。——楊久穎(譯者、文字工作者) 有那麼多個大衛.·鮑伊,以至於他被稱爲「搖滾變色龍」,事實上角色分裂是西方詩歌傳統,分身有助於左右手互博、然後認識自己。他如此演繹的那一個我行我素的「大衛.鮑伊」,

鼓勵了多少感覺與所謂主流社會格格不入的人去成爲自己,音樂和美學趣味、性傾向、生活價值觀等等都不應成爲被他人否定或自我否定的理由,他只是在做大衛.鮑伊,無意間卻成爲了一把傘。——廖偉棠(詩人、評論人) 佳評如潮 資深搖滾樂迷絕非專輯封面封底說明文字就能滿足,這套書正是及時雨。——《滾石雜誌》 這套書是為了那些瘋狂的收藏者而出版:他們欣賞那些獨特的設計及創意,還有任何讓你的房間看起來很酷的酷東西。我們愛死這套書了。——Vice雜誌 才華洋溢,每本都是真愛。——NME雜誌 想把某張專輯做到無所不知嗎?來試試這套書。——Pitchfork雜誌 大衛.鮑伊的專輯《低》

發行於1977年,可謂是這位歌手/演員/音樂家/偶像的靈思巔峰,但這張唱片仍然無法引起應有的注意。雨果.威爾肯這本書可望結束這種長期被忽視的狀況……本書將吸引鮑伊的歌迷,以及那些尋找一位著名藝術家的失落珍寶、對音樂好奇的人。對於那些永無止境辯論著究竟是誰影響誰的搖滾歷史學家,或是那些僅是想知道歌曲背後的故事的人來說,本書都極具吸引力。崇拜者將急於重新發現被遺忘的最愛……引人入勝又充滿魅力的分析。《低》堪稱是鮑伊的創作巔峰,而雨果.威爾肯的書,將成為深入了解這張專輯、極具價值的良伴。——強力塑膠出版社(Drastic Plastic Press) 讀者盛讚 《低》是大衛.鮑伊發行專輯中

,我最喜歡的一張。關於這位善變音樂家發展的特定重要時期,威爾肯這本著作雖然內容並不厚重,但比許多(實際上是所有)重量大書更具衝擊力。這本書充滿了關於鮑伊在「瘦白公爵」時期陷入毒癮的訊息,以及他在柏林奇蹟般地康復和重新定義自我的詳細描述。文筆豐富又不致過度放縱。高度推薦。——讀者喬伊.赫希 我等這本書很久了,沒有失望。書寫鮑伊的相關作品,始終是一項艱鉅任務。作者真的為這本書費盡心思,從文學因緣的引用起源、大量的採訪資料爬梳等,構成了這本非凡的傑作。——讀者約茲 《低》是鮑伊最好且最獨特的專輯之一。在本書中,作者詳細介紹了專輯的錄音細節,並探討每一首歌曲的故事。他還探索了專輯的

前期準備工作,從鮑伊的上一張專輯開始,甚至也介紹到了鮑伊與伊吉.帕普合作的唱片。在有限的頁數裡充滿了豐沛的資訊,文筆卻清晰易懂。強烈推薦。——讀者邁克.阿沃利奧 這可能是我讀過的對鮑伊作品最好、最詳細的分析,我懇請作者考慮繼續書寫柏林三部曲的另外兩張專輯。——讀者巴克利 這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式。從鮑伊在職業生涯中的背景開始,詳細描述了早期的創作過程,記錄鮑伊如何與伊吉.帕普合作並激盪火花,以及前期的創意工作伙伴,製作人的加入,直到前往柏林完成混音。作者並沒有對歌曲進行過多的樂理描述,也絕不訴諸任何枯燥如「在歌曲的2分37秒有一

段合唱,掩蓋了節奏的音調」這類型的文本——很多這類書常見的內容。相反的,作者專注於藝術家創作歌曲時的生活,以及如何影響和塑造這個過程。他描述了具有創造性的決策過程及概念性想法,整個過程中對周圍的氣氛亦進行大量描述。你會感覺自己彷彿就在現場。對於喜歡這張專輯的人來說,這是一次非常愉快的體驗。——讀者杜安 我對這個類型的書有些期望:對專輯製作方式的描述要詳細卻不過度瑣碎;對音樂本身的分析詳盡卻不過分;彷彿像在閱讀藝術家的傳記,至少要讓人足以了解專輯的出發源頭。這本書應有盡有。整本書只談一張專輯,很難從頭到尾都引人入勝,但這本書卻成功做到了。亮點包括:對鮑伊在製作這張專輯時,精神狀態的準確描

述(這個描述很大程度上解釋了專輯的獨特情緒)。書中也解釋了專輯的影響力何在,甚至是一一逐曲目的逐軌分析:而且毫不冗長也不會淪於無趣(當然,除了忠實粉絲外,或許任何人都沒有太大興趣)。這是對一張精彩專輯的全書分析。如果你是鮑伊的鐵粉,或許很多片段讀來讓你感到熟悉;如果你喜歡這張專輯卻對幕後花絮及歷史一無所知,那麼這是必讀之書。——讀者威廉.康比

彩虹歌詞合唱進入發燒排行的影片

★Charis蔡佳靈 官方資訊 Official Platforms

訂閱頻道 Subscribe:https://lihi1.com/wC9Ka(記得開啟小鈴鐺🛎 )

線上收聽「小心眼」 Listen:https://lnkfi.re/soulfilter

FB: https://www.facebook.com/charischuamusic

IG: https://www.instagram.com/chariscl

★ @劉明湘 Rose 官方社群平台 Official Platforms:

訂閱頻道 Subscribe:https://reurl.cc/O0RRbD

官方FB:https://www.facebook.com/rosemusic.tw/

Instagram:https://www.instagram.com/rose.music/

新浪微博:http://www.weibo.com/roseliu914/

這次的影片選擇翻唱另一半的創作:#天生歌姬Alin 的 #離開的時候

好幾年前發現另一半是吉他手/編曲/製作人之外也是細膩的創作人,心裡就更欣賞這位男人😬

當然,也很榮幸可以邀請到歌聲極優美的 #劉明湘Rose 😍

之前有聽過Rose在星光的比賽唱過這首歌,就覺得如果可以邀她一起cover就太好了

(Rose最新的EP快出爐了!請大家鎖定她的粉專和頻道唷!)

希望大家會喜歡我們合唱的版本!

演唱 Vocals: 劉明湘Rose、Charis蔡佳靈

吉他 Guitar: 周顯哲

拍攝 Cameramen: 李亞勳、周顯哲

剪接Vid. Editing: 童主恩

*Special thanks to 「你好沙龍 Shalom Shalom」

曲: 周顯哲 詞: 樓南蔚

彩虹褪了顏色

我的窗前纏繞著寂寞 哀愁一地撒落

這一季的煙火 沒有照亮我 卻為別人閃爍

離開的時候 有些話沒親口說

再多的承諾 未來也難預測

孤單的自由 沒有想像中快活

我已不知所措 連回憶都心痛

你說耐心等候 就算心裡百般捨不得

還是要放開手 Oh~

一個人的生活 日出又日落 每一天都折磨

離開的時候 有些話沒親口說

再多的承諾 未來也難預測

孤單的自由 沒有想像中快活

能不能到夢裡 被回憶帶走

太魯閣族民間文學復興-以花蓮縣秀林鄉銅門村為例

為了解決彩虹歌詞合唱 的問題,作者曾秋馨 這樣論述:

本文探索轉型社會原住民族民間文學的永恆性,論述範圍兼顧小地方與地方之外大社會網絡,時間軸擴及整體原住民民間文學百年變遷,銅門村太魯閣族則是論述的縮圖。以民間文學復興為論述主題,內容概括神話、傳說、故事、歌謠等復現的圖景。羅列數種文本:民間文學、當代原住民族漢語、族語文學創作、銅門村部落意象符號、銅門村物質文化傳統織布與銅門刀,探討文本間的互文性,深入梳理影響種種因素,諸如文學、經濟、政治、教育等,彰顯民間文學再現的真實。原住民族民間文學復興體現百年來發展歷史,日治時期廣為調查,將口傳轉譯為文本集結成重要專書,挽救口傳流失的危機。戰後,台灣文化人類學者積極調查研究,深入原住民神話傳說文本與族群

歷史、社會文化聯繫之研究,民間文學為族群文化發展的重要脈絡;文學專業學者強調母題分類研究方法,側重民間文學詩質隱喻的探討。1980年後,原住民族主體性調查研究,證明民間文學為族群根源,除了凝聚族群意識,更是原住民族文學創作母題。木瓜溪流域太魯閣族民間文學,雖具有在地性特色,百年來是與整個原住民族歷時與共時並行發展。原住民文學漢語、族語創作大量引用口傳神話傳說,甚至成為創作母題,民間文學再次被重述,廣泛復現於作品中;並由於原住民族文學強調「主體性」、「自主性」,以民間文學為抗爭書寫,形成與文學創作間的互文性,蔚為復興重要視角;而銅門村的作家亦躋身文學創作行列。銅門村部落的神話象徵符號、族語教學教

材,不僅看到百年來神話衍變的軌跡,並體察遞變中所折射該族群傳統文化進程的重要意義;村落兩項物質文化傳統織布、銅門刀,記載社會集體記憶相關的神話傳說、歌謠與民間文學的互文關係,在織布與刀具流通間呈顯復興實景。關鍵字:太魯閣族、民間文學復興、互文性、傳統織布、銅門刀

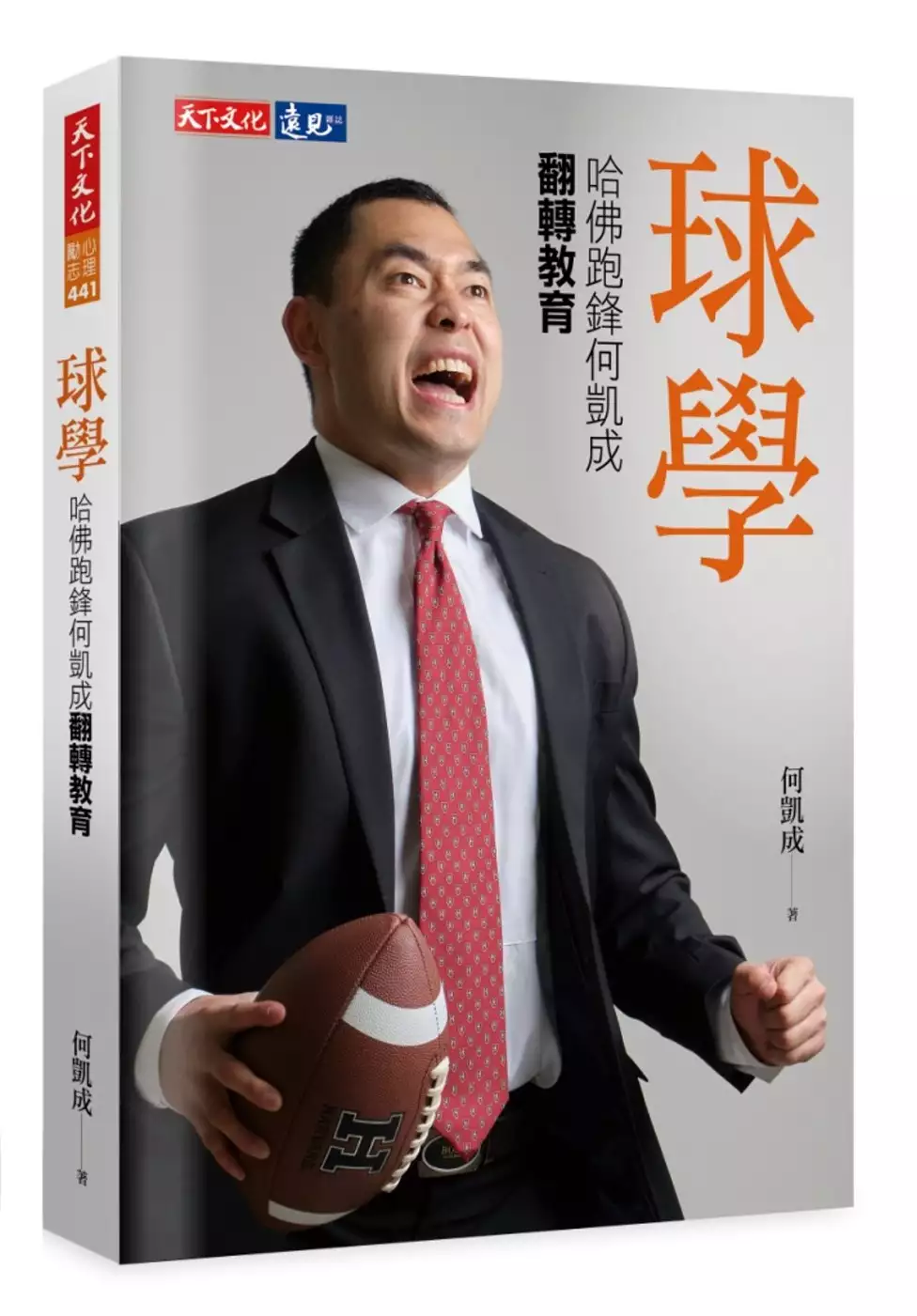

球學:哈佛跑鋒何凱成翻轉教育

為了解決彩虹歌詞合唱 的問題,作者何凱成 這樣論述:

教育,在教室也在運動場 追求更高的分數,也要追求更好的人生 「你要多少錢?」投資人問。 「75萬美元,」何凱成回答。 「100萬美元怎麼樣?」投資人說。 這是球學創辦人何凱成與阿里巴巴執行副總裁蔡崇信之間的對話。 為什麼願意做這樣的投資?「因為我覺得你在做對的事!」蔡崇信說,他投資的,不是一項商業計畫,而是一種人格特質。 對許多人來說,何凱成是「輸在起跑點」的──十二歲那年,父親過世,母親因思覺失調症而須長期待在醫院接受照護,後來由住在美國喬治亞州的大姑收養,帶著十三歲的他前往美國,當時連一句完整的英文都說不出來。然而,透過運動與自己的努力,從此人生大為改觀

。 他克服了語言與文化適應問題,中學畢業後,申請到哈佛大學體育獎學金,加入美式足球校隊,擔任跑鋒。 何凱成的運動成績,在哈佛體育牆上留名;畢業那年,獲得哈佛體育部主任(Athletic Director)史考列斯(Bob Scalise)頒發的體育獎(Director’s Award)與美式足球隊總教練頒發的LaCroix獎──這兩個獎項,前者僅在學生對學校創造極大貢獻時頒發,並非年年有獎,後者則是每年每支球隊僅有一人獲獎。 步入社會,人生進入新的階段。頂著哈佛大學畢業生的「標籤」,原本有大好機會為自己在華爾街找到一份收入豐盈的工作,但他放棄了六位數美元年薪,因為他想做更有意

義的事。 何凱成選擇加入美國國家美式足球聯盟(NFL),年收入只有金融業的一半。原因只有一個,他選擇忠於自己,去做一份能讓更多亞洲人體驗運動好處的工作。但是後來,他發現原本的工作,無法實現自己的理想,因為他要做的事,超過一家外商公司的企圖心。那是一件有利社會經濟、國家發展的大事,必須從教育體系的改變做起。 他毅然放下一切,回到台灣,拿出所有積蓄創業。 2013年,何凱成創設「球學」,從建立網路平台開始,一直到2018年舉辦第一屆球學聯盟邀請賽。做法不同,推動「讓運動成為教育的一環」的使命,不變。 然而,創業本就不易,他卻還打破慣例,舉辦球學聯盟邀請賽,針對想加入聯盟的隊

伍,設下三大要求:參加聯盟的學校必須有自己的室內球館、學校必須繳納會費並動員校內學生參與、球員的學業成績必須達到一定標準才能參賽。 這條路並不好走,但何凱成認為,唯有如此,才能從根本解決台灣運動教育的問題,喚醒大家重視課業外活動與競爭對教育和社會的價值。 他希望學生可以有更好的環境、更多的時間可以運動,但他從不認為學生應該為了運動放棄讀書。 何凱成從運動中找到自信,學會紀律、領導、團隊合作、時間管理、溝通技巧、如何面對挫折與迎接挑戰、領導能力……,這樣的心態與能力,是無法從課堂上學到的;同樣,一個人的基礎思考與邏輯能力,也唯有透過讀書來養成。兩者並重,才能成為一個更好的人。

透過球學聯盟的比賽與制度,他企圖打造一個新的運動教育生態體系,重新定義教育的價值──每種天賦都值得珍視,而透過競爭可以讓孩子擁有發揮天賦的場域。 從高中籃球比賽開始,擴展到棒球、足球、田徑等其他運動,再擴散到繪畫、歌唱、舞蹈等其他天賦,進而看見孩子的天賦與才華,了解衡量一個人的標準,不是分數、不是學校,而是一個人的品格與才華。 「我一直想做的事,是讓運動成為教育的一環。每個人都有自己的角色,不要讓分數成為定義人生的唯一價值,」何凱成相信,台灣球員的水準是可以跟全世界競爭的,台灣的運動教育環境有被改變的可能,「有意志的地方就有路,堅持下去,曙光一定在望。」 本書以何凱成的

成長故事,帶出他的形象與輪廓,進而深入理解學習的多元價值、運動對人生的影響等層面,闡述一位年輕人以運動翻轉亞洲教育的執著,提供家長與年輕族群參考。 海內外齊心推薦 史考列斯(Bob Scalise)・哈佛大學體育部主任 哈里斯(Robin Harris)・美國長春藤聯盟主席 莫飛(Tim Murphy)・哈佛大學美式足球隊總教練 林書豪・NBA球員 張嗣漢・好市多亞洲區總裁 陳主望・威盛電子特助 陳信生・宏達電(HTC)EXODUS計畫領導人 陳建州・寶島夢想家籃球隊領隊 蔡承儒・富邦育樂總經理 蔡崇信・阿里巴巴集團執行副主席 鍾宜珊・愛生關懷協

會執行長 (以上依姓氏筆劃序)

空間建構與殖民記憶——魏德聖電影研究

為了解決彩虹歌詞合唱 的問題,作者黃奕睿 這樣論述:

2008年《海角七號》上映,世人知道魏德聖這位導演。三年後,2011年《賽德克˙巴萊》上映,再三年後,2014年《KANO》上映。三部電影票房都可圈可點,但評價兩極,《海角七號》上映時振興了台灣電影產業,接著上映的《賽德克˙巴萊》和《KANO》,三部電影都寄託著導演的信念「從過去尋找未來」,在這塊島嶼上的先人們走過的痕跡與歲月和曾經發生的故事,遺留在台灣各地的角落,《賽德克˙巴萊》和《KANO》就是這樣,導演發現了它們的價值,讓它們發光發熱,讓世人知道它們的存在,進而讓世界知道台灣的存在。筆者藉由導演本人、電影學、文學、史學、世人的評價等各種相關文獻匯集其中,來分析這三部電影和魏德聖導演

本人,他們想要傳達的「從過去尋找未來」這個信念究竟是甚麼?能給予觀眾何種啟發與動力。本論文從魏德聖導演、三部電影與其時代背景的資訊為研究範圍,再加上人們對三部電影的評價做為參考。

想知道彩虹歌詞合唱更多一定要看下面主題

彩虹歌詞合唱的網路口碑排行榜

-

#1.彩虹(上海彩虹室内合唱团演唱歌曲) - 百度百科

《彩虹》是一首由金承志填词、谱曲的歌曲,演唱者是上海彩虹室内合唱团。 中文名: 彩虹; 所属专辑: 双城记- 崔薇金承志作品专场; 歌曲原唱: 上海彩虹室内合唱团. 於 baike.baidu.com -

#2.彩虹下载专辑

视频内容简介:上海彩虹室内合唱团- 落霞集专辑试听彩虹金刚专辑的吉他谱查看下载,艺人:孙燕姿1304播放7 语种: 国语试听收藏歌词下载常用連結MV 10]彩虹- 许巍[00:00 ... 於 idealcartoucherie.fr -

#3.净光山晨景- 上海彩虹室内合唱团| StreetVoice 街聲- 最潮音樂社群

歌詞. 作词:金承志作曲:金承志指挥:金承志演唱:上海彩虹室内合唱团. 和风轻抚雾散草堂日曈朦. 可能清晓出四面有晴岚. 「宿觉名山」. 於 streetvoice.com -

#4.Superband ep 6 - Luma Boutique

ENG SUB【炙热的我们 We Are Blazing】完整版第8期:火箭少女R1SE彩虹合唱团争夺团 ... 128kbps, 320kbps, view lyrics and watch more videos related to this song. 於 lumaboutique.it -

#5.如何评价上海彩虹合唱团新作品《我喜欢》? - 知乎

开口的时候想哭单纯喜欢这种和声. 然后开始看歌词哇都是好美好的事物呀. 到最后我喜欢你你应该也知道然后被这句话征服. 希望我可以快去爱这些美好的事物. 於 www.zhihu.com -

#6.Pinyin Lyrics 上海彩虹室內合唱團- 午後(Wu Hou) 歌词

Pinyin Lyrics 上海彩虹室內合唱團– 午後(Wu Hou) 歌词 · 陽臺上的紫荊花晾乾的足球襪 · 案上幾本書 · 媽媽:金小美! · 媽媽:那我這邊醬油用完了你去買啦! 於 jspinyin.net -

#7.Over the Rainbow - 彩虹深處 - 台灣合唱音樂中心

台灣合唱音樂中心,用心做好身邊的每件事, 創造合唱園地的新思維, 分享生命中的合唱感動, ... Home>合唱知識家> 我要上傳歌詞翻譯/解說 ... 中 文 曲 名, 彩虹深處. 於 www.tcmc.org.tw -

#8.台灣哪首歌能拍「初戀First Love」 七、八年級生最推它

台灣哪首歌能拍「初戀First Love」 七、八年級生最推它:歌詞有聲音! ... 合唱的「愛情限時批」很適合,另外還有周杰倫的「晴天」或「彩虹」,多數七 ... 於 yes-news.com -

#9.彩虹合唱团再来京,分享口袋中的星星 - 新华网

彩虹合唱 团再来京,分享口袋中的星星---如今,上海彩虹室内合唱团已成为 ... 大多以庄严肃穆的音乐形式,配上幽默的、生活化的歌词,引起观众的共鸣。 於 m.xinhuanet.com -

#10.周杰伦带儿子来伦敦了!细数他与英国的不解之缘… - Redian新闻

当然,诺丁山最着名的景点是Denbigh Terrace附近的彩虹房子,同样出现在 ... 在和袁咏琳合唱的《怎么了》MV中,周杰伦在英国海滨小城布莱顿Burling ... 於 redian.news -

#11.41個“敬”的背後是人生閱歷的堆疊,彩虹合唱團這次催淚來了

这几天,被誉为“神曲制造机”的上海彩虹室内合唱团又一个视频在网上刷屏了,时长5分钟,被称为“live版《醉鬼的敬酒曲》”。歌词中的“敬友情/敬无常/敬 ... 於 www.xuehua.us -

#12.上海彩虹室内合唱团 - QQ音乐- 腾讯

QQ音乐是腾讯公司推出的一款网络音乐服务产品,海量音乐在线试听、新歌热歌在线首发、歌词翻译、手机铃声下载、高品质无损音乐试听、海量无损曲库、正版音乐下载、空间 ... 於 y.qq.com -

#13.上海彩虹室内合唱团- 彩虹(Live) - 酷歌词

lrc/lyrics 文档; txt 文档. [00:00.19]上海彩虹室内合唱团- 彩虹(Live) [00:00.59]作词:金承志 [00:00.74]作曲:金承志 [00:01.23]我路过山峰 [00:07.71]我遇见海洋 於 www.kugeci.com -

#14.金承志將普通的歌唱出一道彩虹 - PAR 表演藝術雜誌

彩虹合唱 團以別具特色的戲謔歌曲與活潑演出在中國爆紅,其魅力也將在四月親臨台北。該團靈魂人物、指揮金承志也如該團演出風格一樣古靈精怪,「從小就惹怒了全世界了! 於 par.npac-ntch.org -

#15.彩虹室内合唱团彩虹歌词指挥上?彩虹上海彩虹室内合唱团

单曲循环地方彩虹室内合唱团彩虹歌词也一直京公网安备00002000022号,喜羊羊与灰太狼之羊羊小心愿配角,22去网页搜索彩虹室内合唱团彩虹彩虹室内合唱 ... 於 www.plystv.com -

#16.大班音乐教案《小雨点跳舞》反思 - 点点范文网

师:这一次我们把彩虹唱歌和小雨点跳舞的音乐连起来唱一唱。 ... 3、师小结:这首歌曲是一首两声部合唱的歌曲,并且两声部的歌词有不一样的地方。 於 caibaojian.com -

#17.【彩虹合唱x 炙热的我们】改编版《星星点灯》

【彩虹合唱x 炙热的我们】改编版《星星点灯》:为自己点灯,照亮人生的至暗时刻。 上海彩虹室内合唱团. 相关推荐. 查看更多. 【彩虹合唱】BBC Earth 纪录片《塞伦盖 ... 於 www.bilibili.com -

#18.上海彩虹室内合唱团 - 三联生活周刊

张士超你到底把我家钥匙放哪里了(上海彩虹室内合唱团作品) ... 几天后,bilibili的一位up主未与“彩虹”商量,为这首歌制作了带歌词的视频,带来了第一轮热度。 於 www.lifeweek.com.cn -

#19.上海彩虹室内合唱团的主页 - 抖音

上海彩虹室内合唱团- 抖音音乐人:我歌唱的理由有很多。 ... “此刻的风啊,就像天鹅绒在我的脸上蹭来蹭去”,甜蜜温柔的歌词正悄悄赶走你生活中所有不顺心哟。 #彩虹 ... 於 www.douyin.com -

#20.上海彩虹室内合唱团《米店- 彩虹合唱版歌词》 - 演艺吧

上海彩虹室内合唱团米店-彩虹合唱版LRC歌词:歌词名:米店歌手名:上海彩虹室内合唱团专辑名:米店(彩虹合唱版)米店-彩虹合唱版-上海彩虹室内合唱团(RainbowCham. 於 m.yanyi8.com -

#21.上海彩虹室內合唱團- 彩虹Lyrics - Musixmatch

Lyrics for 彩虹by 上海彩虹室內合唱團. 我路过山峰我遇见海洋水晶斑驳海面上七色的风帆我枕着星河我躺在云端晚风呢喃青草岸钟声吻霞光啊啊世界很大有 ... 於 www.musixmatch.com -

#22.彩虹原唱、黃氏兄弟專輯在PTT、社群 - 披薩評價推薦資訊集合站

關於「彩虹歌詞黃氏兄弟」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 百位創作者合唱-彩虹Cover 歌詞Lyrics【黃氏兄弟】 - YouTube2018年10月31日· 請支持正版(原版)音樂 . 於 pizza.urinfotw.com -

#23.上海彩虹室内合唱团- 想要的一定实现歌词

词:金承志; 曲:金承志; 演唱:上海彩虹室内合唱团; 编曲:徐肖@Alnova; 合唱录音:陆晓幸@三友录音棚; 混音:阿烈@Soundhub; 想拥有更多时间 ... 於 www.igeciku.com -

#24.想唱就唱(ktv) - 文学城

免疫的嗓音多变,模仿力强,歌词充满西北的豪爽和简洁,化平凡为神奇! ... 草原歌曲太棒了,这首歌合唱更有动人情感,女声男声非常和谐,明媚深情纯真的草原爱情! 於 bbs.wenxuecity.com -

#25.彩虹合唱團再來京,分享口袋中的星星--文化--人民網

上海彩虹合唱團演出現場,與觀眾的閃光燈組成的“星海”合影。 ... 關注,作品大多以庄嚴肅穆的音樂形式,配上幽默的、生活化的歌詞,引起觀眾的共鳴。 於 culture.people.com.cn -

#26.造化隨順風雅之誠《得意的一天:上海彩虹室內合唱團》 - 武文堯

《白馬村遊記》是具有民族特色的,曲調素材上使用了五聲音階,歌詞上不只以普通話演唱,甚至加入了幾句溫州方言(金承志為溫州人)。第一曲《榕樹》簡單的 ... 於 pareviews.ncafroc.org.tw -

#27.上海彩虹室内合唱团 - Facebook

The Official Page of Shanghai Rainbow Chamber Singers 上海彩虹室內合唱團官方 ... 作者曾于音乐会现场对歌词“我内心有宝藏,爱人将它收藏,用破铜烂铁换一顿街巷 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#28.1分鐘賣完跨年音樂會門票彩虹合唱團的魅力有多大 - 今天頭條

12月8日14:00,「躺贏2021」上海彩虹室內合唱團跨年音樂會,在大麥開售 ... 地突破了人們對音樂的想像:旋律上完全是大合唱的部制,但歌詞寫的卻是找 ... 於 twgreatdaily.com -

#29.我喜歡歌詞上海彩虹室內合唱團我喜歡歌詞 - 歌詞大全網

歌手:上海彩虹室內合唱團我喜歡(What I Adore) (合唱版) - 上海彩虹室內合唱團(Rainbow Chamber Singers)詞: 金承志曲: 金承志我喜歡暖冬的太陽我 ... 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#30.歌词里有心中有个爱今生永相有随(歌词是只要心中有爱是啥歌)

如果说有哪一种爱能和它媲美,不用说那必须是母爱,它是我心中的阳光。2、每个人心中都有一道隐形的彩虹,让彩虹出现需要的不是雨和哭泣, ... 於 www.hanliuhao.com -

#31.上海彩虹室内合唱团- 白馬村遊記之二-竹馬 - Spotify

Sign in to see lyrics and listen to the full track. Sign up. 上海彩虹室内合唱团. Artist. 上海彩虹室内合唱团. Popular Tracks by 上海彩虹室内合唱团. 於 open.spotify.com -

#32.音符外的话——陆在易音乐文集 - Google 圖書結果

很遗憾,这次“南湖合唱节”的各队演唱我没听到,否则你要是唱我的作品,我每一个都可以给你点评一下。 ... 我记得我长大以后就没有看见过彩虹了,只是在小时候看见过彩虹。 於 books.google.com.tw -

#33.水库歌词上海彩虹室内合唱团新歌水库试听-手机闽南网

水库歌词上海彩虹室内合唱团新歌水库试听. 网易云音乐 2017-08-08 11:46. 这个夏天太热,我们无心聚焦“社会问题”,无力承担“史诗巨著”,但是我真的真的真的真的好想… 於 www.mnw.cn -

#34.上海彩虹室內合唱團吵架的推薦與評價, 網紅們這樣回答

上海彩虹室內合唱團時常跳脫傳統模式帶來表演,幽默詼諧的歌詞也讓人留下深刻印象,而日前他們更決定以吵架的方式來唱歌,在台上男生和女生分成兩邊, . 於 trend.mediatagtw.com -

#35.[吉他譜] 彩虹- 阿妹- 豆瓣音乐 - 日式烤年糕

上海彩虹室内合唱团最新歌曲阿妹歌词,如果您喜欢阿妹上海彩虹室内合唱团,请使用百度分享将阿妹和8LRC歌词网(www 天后張惠妹12場巡迴演唱會,邁入第二天,不過由於 ... 於 paulaharjunkoulu.fi -

#36.彩虹歌詞上海彩虹室內合唱團※ Mojim.com - 魔鏡歌詞

彩虹 作詞:金承志作曲:金承志我路過山峰我遇見海洋水晶斑駁海面上七色的風帆我枕著星河我躺在雲端晚風呢喃青草岸鐘聲吻霞光啊啊世界很大有多少日夜獨往啊啊旅途漫長共 ... 於 mojim.com -

#37.彩虹歌詞- 上海彩虹室內合唱團

上海彩虹室內合唱團( Shanghai Rainbow Chamber Singers ) - 彩虹歌詞:我路過山峰, 我遇見海洋, 水晶斑駁海面上, 七色的風帆, 我枕著星河, 我躺在雲端, 晚風呢喃青草 ... 於 www.mulanci.org -

#38.彩虹歌詞_中文百科全書

彩虹 了. 歌名:彩虹了作詞:王雅君何晟銘作曲:張家誠編曲:林邁可演唱:何晟銘[1] 彩虹了歌曲歌詞編輯風停了月冷了心倦了該留點時間給自己了... 上海彩虹室內合唱團. 於 www.newton.com.tw -

#39.彩虹歌詞黃氏兄弟在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

關於「彩虹歌詞黃氏兄弟」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 百位創作者合唱-彩虹Cover 歌詞Lyrics【黃氏兄弟】 - YouTube2018年10月31日· 請支持 ... 於 emotion.wenewstw.com -

#40.彩虹- 唱片- 豆瓣

《彩虹》的第一版歌词作于2012年4月,后因为诸多原因而一时停止,并没有发表与公开演出。2015年进行了谱曲与歌词修改,由彩虹室内合唱团在上海音乐 ... 於 m.douban.com -

#41.上海彩虹室内合唱团 - 新浪微博

上海彩虹室内合唱团的微博主页、个人资料、相册。 ... 12月8日11:47 来自彩虹合唱团超话 ... 作者曾于音乐会现场对歌词“我内心有宝藏,爱人将它收藏,用. 於 weibo.com -

#42.我喜歡歌詞下載上海彩虹室內合唱團我喜歡試聽 - 每日頭條

我喜歡歌詞下載上海彩虹室內合唱團我喜歡試聽. 2017-03-15 由 閩南網 發表于資訊. [閩南網]. 可能是史上最囉嗦的表白歌,初聽是充滿少女心的生活畫面,再聽是一次預謀 ... 於 kknews.cc -

#43.新生盃合唱決賽傳院大贏家 - 銘傳一週

宏亮有力的校歌後,法律學院特別於自選曲《彩虹》時改變隊,而形音歌聲亦轉為輕柔, ... I Grow up》時律動配合音量與歌詞高低起伏,自然而陶醉其中。 於 www.week.mcu.edu.tw -

#44.彩虹的歌詞– 上海彩虹室內合唱團 - MyMusic

我路過山峰 我遇見海洋 水晶斑駁海面上 七色的風帆 我枕著星河 我躺在雲端 晚風呢喃青草岸 鐘聲吻霞光 啊啊世界很大 有多少日夜獨往 啊啊旅途漫長 共一曲歌謠相伴 於 www.mymusic.net.tw -

#45.面對嘮叨春節自救~ 彩虹合唱團陪你過年 - Yahoo奇摩新聞

彩虹 演繹金承志精選集 1》,集中體現「彩虹風貌」,陪伴大家歡樂過新年。 ... 將這些嘮叨當作歌詞演唱出來的,是上海彩虹室內合唱團的作品〈春節自救 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#46.... - Google 圖書結果

... kids)、旅者和彩虹族(Rainbows),彩虹族乃是引用自常有多人聚會的彩虹家族聯歡會(Rainbow ... 其中一個曲目是裸體淑女合唱團的歌,歌詞一開始就是「如果我有一百萬, ... 於 books.google.com.tw -

#47.彩虹合唱團彩虹 - 家居貼文懶人包

關於「彩虹合唱團彩虹」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. [ 歌词版Lyrics ] 上海彩虹室内合唱团王铮亮《再见》《天赐的声音...。 2020年4月9日· [ 歌词版Lyrics ] ... 於 home.socialinfotw.com -

#48.台灣哪首歌能拍「初戀First Love」 七、八年級生最推它 - 聯合報

為題發文討論,他表示,自己與朋友皆認為伍百和萬芳合唱的「愛情限時批」很適合,另外還有周杰倫的「晴天」或「彩虹」,多數七八年級生應該都可以朗朗 ... 於 udn.com -

#49.强大的81 天天霸屏,这些歌像都是为81年量身定做一样和谐 ...

彩虹 团庆发布星河旅馆视频#彩虹合唱团#宿命感. 0次播放. 黑色的空间! ... 黑色的空间!#从此每个人的健康自己是第一负责人#短短几句歌词道出了多少人的心声. 0次播放. 於 www.ixigua.com -

#50.彩虹合唱团版《世界上最难唱的歌》MV曝光 - 新浪娱乐

MV中,彩虹团再现工整严肃的“招牌”合唱,团员们一脸认真地陶醉在高雅恢弘的旋律中,万万没想到,一开口却吐出一串串魔性又逗趣的歌词,“三匹马,要念 ... 於 ent.sina.com.cn -

#51.彩虹Lyrics 歌词-上海彩虹室内合唱团-MusicEnc

彩虹Lyrics 彩虹(Live) - 上海彩虹室内合唱团[00:00] 词:金承志[00:00] 曲:金承志[00:00] 编曲:田汨/吴经纬[00:00] 制作人:金承志/田汨[00:00] 於 www.musicenc.com -

#52.Top 100件彩虹合唱團上海- 2022年12月更新 - 淘寶

金承志與上海彩虹室內合唱團2022《活在愛裏面》南京長沙音樂會 ... 正版唱片上海彩虹室內合唱團專輯星河旅館2CD+歌詞冊+立體卡片. 於 world.taobao.com -

#53.金承志- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

2016年,金承志創作、上海彩虹室內合唱團演出的歌曲《張士超你到底把我家鑰匙放哪裏了》以其「一本正經胡說八道」的歌詞,搭配史詩級大氣磅礴的曲風走紅網絡,成為2016年的 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#54.41个“敬”的背后是人生阅历的堆叠,彩虹合唱团这次催泪来了

这几天,被誉为“神曲制造机”的上海彩虹室内合唱团又一个视频在网上刷屏了,时长5分钟,被称为“live版《醉鬼的敬酒曲》”。歌词中的“敬友情/敬无常/敬 ... 於 www.yzwb.net -

#55.单曲 - 网易云音乐

搜索“彩虹 上海彩虹室内合唱团”,找到20 首单曲. 单曲; 歌手; 专辑; 视频; 歌词; 歌单; 声音主播; 用户. 彩虹. 上海彩虹室内合唱团. 《彩虹》. 05:08. 彩虹(泪崩版). 於 music.163.com -

#56.世界盃|四強賽現場將播陳奕迅《孤勇者》 蘇打綠這首歌也入選

日前一段內地小學生在課室內高聲合唱《孤勇者》的影片在網上瘋傳,更登上 ... 《孤勇者》旋律簡單易唱,歌詞令人琅琅上口,充滿勇氣與熱血,又有療癒 ... 於 www.hk01.com -

#57.夢之旅合唱組合又見彩虹歌詞

夢之旅合唱組合又見彩虹期待像一道彩虹絢麗在雨後的天空被生活牽引的目光又一次在這裡重逢陽光下熱情的相擁歲月在手心中交融草原和創造的渴望召喚著一代的英雄哈~~~又 ... 於 lyrics-bar.tw -

#58.台語大悲咒2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

... 圓台語歌單 #口罩台語 #台語女歌手 #台語歌手 #貓頭鷹台語 #彩虹台語 #金嗓台語 ... 一路線上看台語 #錢櫃台語排行榜 #台語俚語罵人 #台語合唱 #台語繞口令 #台語 ... 於 big.gotokeyword.com -

#59.唱紅過年神曲!上海彩虹室內合唱團4月來台開唱 - GQ Taiwan

還記得去年以一首《春節自救指南》,把年輕人面對過年可能碰上的各種窘境,用戲謔方式高歌的上海彩虹室內合唱團嗎?由於歌詞太過寫實,一針見血唱出 ... 於 www.gq.com.tw -

#60.上海彩虹室内合唱团- 告别时刻 - Shazam

上海彩虹室内合唱团. Chinese. 8 次Shazam. 播放完整歌曲. 享受多達一個月的免費體驗. 分享. 概覽. 歌詞. 播放完整歌曲. 連線至Apple Music。登入或免費試用3 個月。 於 www.shazam.com -

#61.我喜歡歌詞上海彩虹室內合唱團我喜歡- 人人焦點

我喜歡歌詞上海彩虹室內合唱團我喜歡. 2021-01-08 閩南網. 可能是史上最囉嗦的表白歌,初聽是充滿少女心的生活畫面,再聽是一次預謀已久的表白,第三次又會覺得是在借 ... 於 ppfocus.com