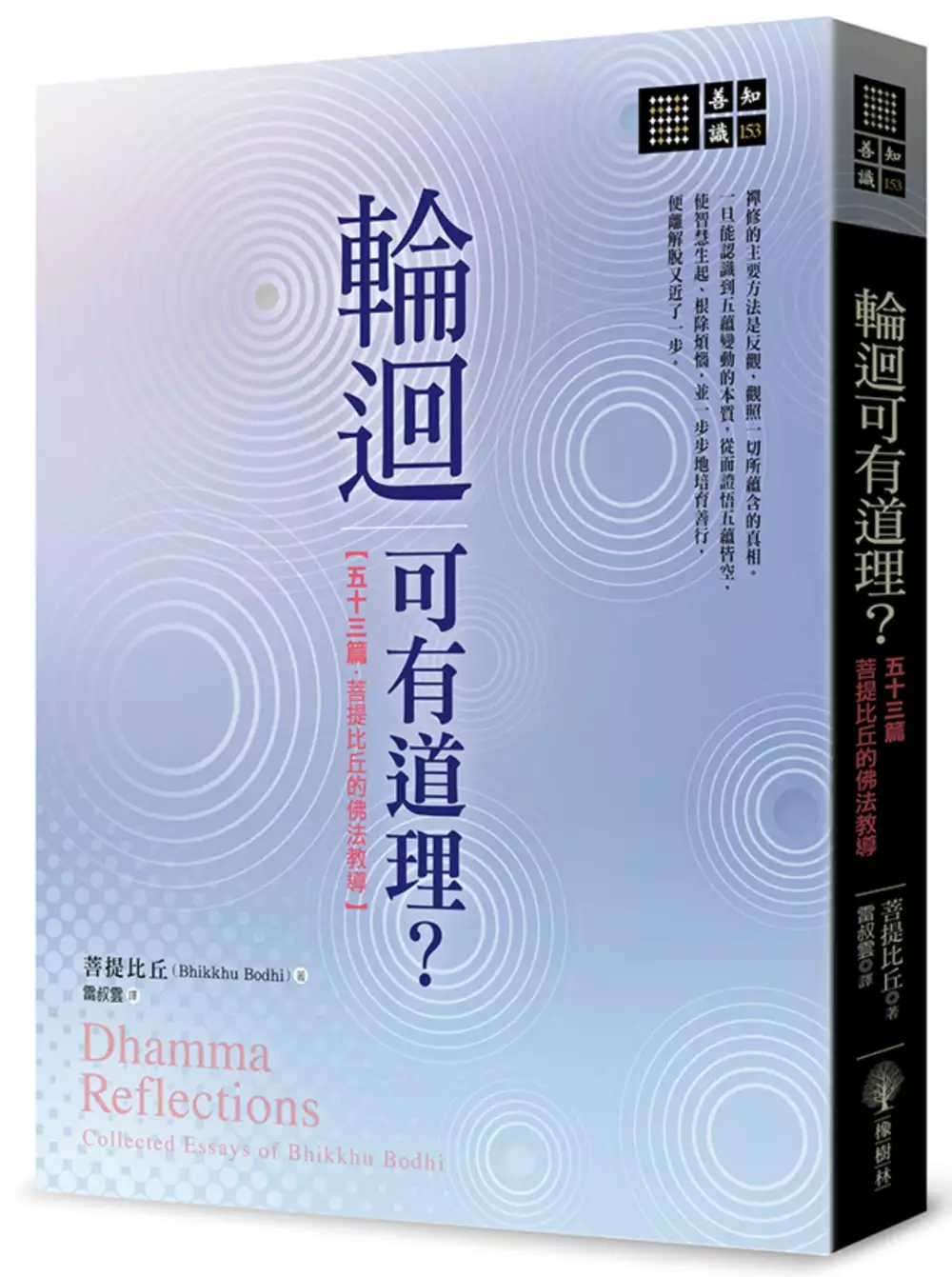

心理利己主義倫理利己主義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BhikkhuBodhi寫的 輪迴可有道理?——五十三篇菩提比丘的佛法教導 和林火旺的 基本倫理學(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站利己主義:哲學解釋,倫理學解釋,心理學解釋,詳細解釋,對比也說明:利己主義 哲學解釋,倫理學解釋,心理學解釋,詳細解釋,對比,

這兩本書分別來自橡樹林 和三民所出版 。

佛光大學 傳播學系 牛隆光所指導 徐士軒的 公益廣告第三人效果研究:以馬斯洛需求階層理論檢視 (2021),提出心理利己主義倫理利己主義關鍵因素是什麼,來自於第三人效果、需求階層理論、社會需要性、利己主義、利他主義。

而第二篇論文國防大學 心理碩士班 程淑華所指導 朱志凱的 軍人角色性格量表之發展:信、效度分析 (2021),提出因為有 軍事社會化、軍人角色性格、量表編製的重點而找出了 心理利己主義倫理利己主義的解答。

最後網站倫理學筆記-倫理利己主義對心理利己主義的反駁則補充:心理利己主義 和倫理利己主義都強調人的自利,但卻在不同的階段。 心理利己主義認為唯一可以讓人當作"終極目標"去追求的是自己的利益。(最終目標,也就是 ...

輪迴可有道理?——五十三篇菩提比丘的佛法教導

為了解決心理利己主義倫理利己主義 的問題,作者BhikkhuBodhi 這樣論述:

翻譯多部巴利經論,促使南傳佛教在西方廣為弘傳的關鍵人物, 西方的玄奘法師――菩提比丘。 菩提比丘於1984年出任斯里蘭卡佛教出版學社總編輯,而後出任社長。他深入南傳巴利經、律、論三藏,其著作、翻譯、編輯均受到佛教界諸長老及學術界的推崇;曾出版過多部英文與巴利文佛教著作,其中最具重要性與歷史性的貢獻,便是將巴利經論以現代英文語法翻譯並注釋,經典方面,包括上座部佛教最主要的四部《尼柯耶》等;論典方面,包括重要的《阿毗達摩概要精解》等,促使巴利藏在西方廣為弘傳,是南傳佛教極關鍵的人物,被許多佛教信徒尊稱為「西方的玄奘法師」。 2002年長老回到美國,與華人佛教界結緣,曾擔任同淨蘭若住持、印

順導師基金會會長,以及美國佛教會長老法師。他與弟子創立佛教環球賑濟(Buddhist Global Relief),聚焦於全球飢餓問題。長老曾於2000年受邀在聯合國衛塞節擔任主講嘉賓,2019年再度受邀發表氣候變遷危機的演說。2006年斯里蘭卡總統授予菩提尊者榮譽稱號,表彰他的佛學造詣以及對弘揚佛法的貢獻。 本書共收錄作者菩提比丘的五十三篇文章及一篇個人傳記,這些文章顯示了他不僅能簡要地闡明如何將佛法融入日常生活,又能解說繁複的教義,卻絲毫不失佛法與今日世界的相關性。 菩提比丘曾說,從佛教視角來觀察今日世界蒙受的傷害,會發現這些衝突、不公義和壓迫,全都是思惟被貪瞋癡馭使的結果。只要心受控

於貪瞋癡三不善根,這些煩惱不僅成為我們心念的源頭,更影響我們對待他人的行為和傾向。 因此,我們需要透過修行以證得涅槃,達到從苦中解脫。修行的雙重過程其一是自我轉化,剷除不善心所,以利己利人的善心所取代;其二是自我超越,認知到現象並非實有,而棄捨原本誤認為有「我」和「我所」的自我中心觀念。只要這雙重過程臻於圓滿,苦惱便會止息,因為智慧一旦覺醒,便能驅散無明的黑暗。 菩提比丘遵照自己的修行道路,鼓勵我們要從理解和修行佛陀教法中的訊息,來培育內心的智慧,同時,我們應對一切眾生懷有慈悲,關切他人和世界的福祉。菩提比丘體現了佛教智慧和慈悲的普世理想,真可謂當代嶄亮的身教。

公益廣告第三人效果研究:以馬斯洛需求階層理論檢視

為了解決心理利己主義倫理利己主義 的問題,作者徐士軒 這樣論述:

本研究希望透過需求階層理論的的視角,從社會需要性與利己、利他主義檢視公益廣告的第三人效果,暸解公益廣告在閱聽人眼中所呈現的樣貌,並探討利己、利他、利社會和社會需要性與第三人效果的關係,試圖解析公益廣告在利己、利他、利社會變項在公益廣告時,是否會有第三人效果。在需求階層當中認為,人類的慾望可以分為生理需求、安全需求、社會需求、尊重需求與自我實現需求5種層次,當滿足一種層次的需求,人們就會開始尋求更高層次的需求,而公益活動作為一種與社會連結的行動,能夠滿足參與者在不同層次的滿足。這樣形形色色不同性格的人們當中當然也包含了利己、利他與利社會行為族群,值得探討的是,利己、利他與利社會行為是否會影響公

益廣告產生第三人效果,是本研究關切的主題。本研究採用便利抽樣的方式進行問卷調查法,發放403份問卷。問卷變項以第三人效果、利己、利他、利社會和社會需要性進行信度、效度、迴歸相關分析。研究結果顯示,社會需要性對利己主義具有負向影響;社會需要性對利他主義具有正向影響;社會需要性對利社會行為具有正向影響;利己主義對第三人效果具有正向影響;利他主義對第三人效果具有負向影響;利社會行為對第三人效果具有正向影響;性別、年齡、教育程度、婚姻狀態、社經地位均對公益廣告第三人效果具有顯著性差異。有關社會需要性與利己主義、利他主義、利社會行為方面建議未來可以多宣導利社會活動或利社會教育培養,以增進社會互利的良性循

環,在公益廣告第三人效果方面建議推廣獎勵性活動,以增進利己主義者參與公益事務之意願,並藉此研究達到全民公益的目標。

基本倫理學(二版)

為了解決心理利己主義倫理利己主義 的問題,作者林火旺 這樣論述:

★「不經反省的生活是不值得活的」——蘇格拉底 ★倫理問題正是關於「一個人應該如何過活」的問題 ★倫理學的研究可以使人重新回到人的本質,找回追尋幸福的基本方向 ★對任何一個想過美好生活的人而言,「人應該如何過活?」是最重要且無法逃避的問題 【倫理學在研究甚麼?】 對於所有想過幸福美好生活的人而言,倫理學所探究的問題——「人應該如何生活」——無不重要。即使未曾研讀過倫理學與相關課程,倫理學概念也為人用於日常,融於生活。如人們平時所說的「應該」、「好」、「道德」、「責任」、「善良」等等用語概念,其實正是倫理學所關注、探究的對象。 本書特色 倫理學

為道德倫理進行深刻的哲學分析反省,而本書《基本倫理學》為這些複雜的哲學討論提供了最佳的認識途徑。本書不只介紹了西方兩千多年來主要的倫理思想,也藉由臺灣的社會實例,具體呈現倫理學的哲學討論。認識這些不同的倫理主張,既能開拓我們的視野和深度,也能豐富我們生命的內容,並藉此重新回到人的本質,找回追尋幸福的基本方向。

軍人角色性格量表之發展:信、效度分析

為了解決心理利己主義倫理利己主義 的問題,作者朱志凱 這樣論述:

為能有效地執行軍事任務,軍事組織透過軍事社會化形塑「軍人角色性格」,將軍事文化中的信念、價值等融入軍人角色性格中,使個體將其內化,成為理想中的軍人。因此本研究目的即為修編一份具備良好信、效度之「軍人角色性格量表」。本研究採調查法,以便利取樣方式進行網路與紙本問卷施測。研究工具為研究者修編蔡秉輝(2020)之「軍人角色性格量表」,預試階段蒐集現役軍人 219 人,正式施測則蒐集特戰部隊、一般部隊及新訓單位各 150 人,共計 450 人。「軍人角色性格量表」包含勇氣、團隊意識與團結精神、榮譽感、服從精神及愛國心與利他精神等 5 個向度,各分量表之 Cronbach’s α 值介於.867 至.

920 之間,總量表 Cronbach’s α 值為.969,且各分量表解釋變異量則皆達 52.223%以上。研究結果如下:1.軍人角色性格量表具有良好的內部一致性信度。2.軍人角色性格量表具有良好的建構效度。3.軍人角色性格量表具有良好的效標關聯效度。4.軍人角色性格量表具有良好的區辨效度。根據研究結果,研究者建議未來研究可以進一步檢驗「軍人角色性格量表」之再測信度以及探討如何藉由提升軍事訓練課程之訓練強度來增強官兵軍人角色性格之內化程度。

心理利己主義倫理利己主義的網路口碑排行榜

-

#1.利己主義的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

... 心理利己主義(psychological egoism)和倫理利己主義(ethical egoism)。心理利己主義主張,人類的種種行為本身,最終都是為了滿足自我利益;倫理利己主義則主張 ... 於 toneoz.com -

#2.中国人的信仰 - 每日文摘

当遇到挫折时他们极易灰心乃至绝望,陷入抑郁的病态心理,甚至轻生厌世。 ... 有的人成为了精致利己主义的市侩,只关心个人私利,对他人的困苦、社会的 ... 於 digest.creaders.net -

#3.利己主義:哲學解釋,倫理學解釋,心理學解釋,詳細解釋,對比

利己主義 哲學解釋,倫理學解釋,心理學解釋,詳細解釋,對比, 於 www.newton.com.tw -

#4.倫理學筆記-倫理利己主義對心理利己主義的反駁

心理利己主義 和倫理利己主義都強調人的自利,但卻在不同的階段。 心理利己主義認為唯一可以讓人當作"終極目標"去追求的是自己的利益。(最終目標,也就是 ... 於 chengsheep.blogspot.com -

#5.辭典檢視[利己主義: ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ]

利己主義 在哲學領域中的討論,大抵可分為心理 利己主義 (psychological egoism)和倫理 利己主義 (ethical egoism)。心理 利己主義 主張,人類的種種行為本身 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#6.3分鐘拆解社會科學》:人性究竟是「利己」還是「利他」?

... 心理學、生物學和社會學的觀點來說,這無疑是個重要的課題,尤其是近年來,從事進化生物學和進化心理 ... 喜樂主義常和利己主義連在一起,連不肯拔一毛而利 ... 於 www.thenewslens.com -

#7.扯淡丨利己主义对伦理学的挑战

利己主义 这个词在生活中常常被人们与许多负面的东西联系在一起,但其在伦理学中却是一个严肃且值得被认真对待的理论。本文将主要从心理利己主义入手, ... 於 www.bilibili.com -

#8.3 抱持「只要我喜歡,有什麼不可以」心態的學生,經常會 ...

這種只做讓自己感到愉快的事,正是下列何種學說的核心觀點? (A)倫理主觀主義(Ethical Subjectivism) (B)心理利己論(Psychological Egoism) (C)倫理利己論( ... 於 yamol.tw -

#9.何怀宏|利己主义与自爱是一回事吗?

而将利己作为一种“主义”来主张,就已经带有一种普遍主义的性质。利己主义可以分为心理的利己主义与伦理的利己主义,心理利己主义认为,从行为的目的和 ... 於 m.thepaper.cn -

#10.利己主义是道德的吗?

当然对演化人类学感兴趣,可以去看看文献,资料很丰富。 b.伦理利己主义:无论心理利己主义是不是真的,追求自利从道德角度来讲都是正确的做法。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.商业伦理和利己主义 - 国际经济伦理研究中心

现代经济科学的奠基人亚当·斯密发展了近似关于人类动机的心理利己主义的见解(有人认为斯密在这方面的分析不够透彻,如,其《道德情操论》中提出的主张与此有差异)。在 ... 於 www.cibe.org.cn -

#12.【倫理學筆記】心理利己主義初探與簡單批判

蘭德《自私的美德》一書:「利己主義就是對自我利益的關切。」依照這句話的說法,心理利己主義就是「人們實際上總是在為自我利益而行動」;而倫理利己主義 ... 於 www.getit01.com -

#13.利己搜尋結果- 教育百科| 教育雲線上字典

一般指以自我利益為中心的行為與動機。利己主義在哲學領域中的討論,大抵可分為心理利己主義(psychological egoism)和倫理利己主義 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#14.規範倫理學 - SMILE 菊鄉- 憲徵

倫理利己主義 認為,有道德的人會注重自我利益,能夠獲得對大自我利益的行為才是對的行為。這與心理利己主義不同,心理利己主義聲稱,人所做出的任何 ... 於 n8932885.pixnet.net -

#15.心理利己主义

在现代,利己主义大致可分为心理利己主义、伦理利己主义和合理利己主义。心理利己主义是一种描述性的观点,认为唯一可能让每一个人当成最终目标去追求或实现的东西, ... 於 www.zgbk.com -

#16.法輪功出版物再次被俄法院裁定為極端主義 ...

該案於2009年9月重新立案,2009年11月此案由於心理、語言和宗教聯合鑒定委員會人員任命問題而暫緩審理。 ... 污蔑和造謠損人不利己,暗地嚼舌根,無尺之下,誰人背後不說人 ... 於 www.westca.com -

#17.介紹人性的關係

... 心理利己主義(批判, 觀點), 定義(心理學(人性心理学,不再把心理现象单纯地定义为“脑的功能和客观现实的反映”,而是明确地提出,心理 ... 是一種描述倫理學的觀點,比起規範 ... 於 coggle.it -

#18.【100-1-26】倫理學讀書會2(100/11/17)

利己主義 、效率主義v 倫理學(三) v 利己主義v 心理利己主義: 非倫理學的理論認為所有人的本性都是自我關懷,唯一可能讓人當做最終目標去追求的就是 ... 於 nccuread.pixnet.net -

#19.所以說倫理學到底是什麼(九):利己與利他

目的論中的利他主義者有非常悠久的歷史,當代的描述倫理學者們透過人類學、史學、遺傳學或心理 ... 倫理利己主義者目前還沒有提出什麼具體的解決方案,這 ... 於 vocus.cc -

#20.PPT - Psychological Egoism PowerPoint Presentation, free ...

心理利己主義 的定義:所有人類的行為都是基於自私的欲望。. Joel Feinberg (1926-2004). 二、心理利己主義和倫理利己主義. (一)心理利己主義 ... 於 www.slideserve.com -

#21.ethical-egoism - 伦理利己主义

伦理利己主义 (ETHICAL EGOISM)心理利己主义是对人类本性的一种描述性主张,伦理.... 全部>> 我来整理职场伦理*需二维码识别软… www.docin.com|基于45个网页. 於 cn.bing.com -

#22.基本倫理學(第2版) | 誠品線上

... 利己主義第二章彌勒的效益主義一、彌勒的生平簡介二、效益主義的思考模式——實例 ... 效益和正義七、彌勒的效益主義是哪一種效益主義? 八、效益主義的挑戰和回應第三 ... 於 www.eslite.com -

#23.基本倫理學 - Google 圖書結果

林火旺. 然上的可以為心理利己主義的困找出路,但是如果我們一思,會現樣的只是回原點。為只是一中的「自願」成「自」,而「自」和「不自」以「自」和「不自」取代而已,此 ... 於 books.google.com.tw -

#24.佛教規範倫理學

(五)因材施教的「利己之道」. 依佛法觀點,心理利己主義與倫理利己主義,只要是不當作毫無例外的絕對真理來看待,確也點出了眾生界的實相。 就心理層面而言,在認知 ... 於 asp2005.fy.edu.tw -

#25.亚里士多德“友爱论”的合理利己主义倾向

亚里士多德对人与人之间的友爱行为做出了类别上的划分,他认为友爱具有三种基本性质:快乐的友爱、实用的友爱和善的友爱,这三种性质具有利己主义中的心理利己主义以及伦理 ... 於 www.semanticscholar.org -

#26.倫理利己主義

倫理利己主義 (英語:Ethical egoism)是主張道德主體應該出於自身利益行事。倫理利己主義、心理利己主義與理性利己主義是不同,心理利己主義聲稱人們只會出於自身利益 ... 於 www.owlapps.net -

#27.Dong fang za zhi - 第 13 卷,第 1-4 期 - 第 30290 頁 - Google 圖書結果

第十三卷第二號·種倫理主義之略述及概評 mocritus 則往重精神的快樂而斥肉體的 ... 心理學上言之大抵催進國配列 Paley 邊沁 Bentham 彌爾 Mill 父子等所倡吾人身心之 ... 於 books.google.com.tw -

#28.自私=不管他人死活? 利己主義為什麼能讓世界更好? - 雲論

心理利己主義 和倫理利己主義都有幾分道理。至少我們不得不承認,自己才是人生最重要的幫手。當你處在最佳狀況,對他人才更有利。不過,把所有人類的 ... 於 forum.ettoday.net -

#29.【利他與利己主義-3/5】利他行為的缺點 - YouTube

【利他與 利己主義 -3/5】利他行為的缺點. 51 views · 3 years ago ...more. 臨床 心理 Dr. ... 效益主義的道德 倫理 學入門效益主義/功利主義(一):哲學說故事. 於 www.youtube.com -

#30.【保存版】自己分析で利用される16Personalities性格診断 ...

16Personalities性格診断テストは、心理学者ユングの提唱した「8つの性格 ... 直観的(N)は、前述の感覚的(S)とは反対の理想主義者です。想像力が ... 於 synca.net -

#31.ガザ地区の姉から西岸地区の弟への手紙

お金持ちほど偉い世界とは、別の世界に、私達は生きているんだ。 利他心は利己心と常に葛藤し、倫理主義は世俗主義と常に葛藤する。それは戦いであり、その戦い ... 於 ncode.syosetu.com -

#32.東吳大學課程簡介

理學說:心理利己主義,倫理利己主義,古典效益主義,當代效益主義,康德義務論,社會契約論,女性. 主義倫理學,德行倫理學等;並將這些學說應用於具體事例。 (英文簡介). The ... 於 www.scu.edu.tw -

#33.斯宾诺莎道德利己主义的教育意义,Ethics and Education

摘要本文建议斯宾诺莎对人的美德和集体兴盛的理解源于他的心理和伦理利己主义,为教育中的利己主义问题提供了新的视角。为此,我建议将教师理解为一个 ... 於 www.x-mol.com -

#34.倫理利己主義

倫理利己主義 (英語:Ethical egoism)是主張道德主體應該出於自身利益行事。倫理利己主義、心理利己主義與理性利己主義是不同,心理利己主義聲稱人們只會出於自身利益 ... 於 www.wikiwand.com -

#35.事业产业化掏空百姓身体,产业金融化掏空中国经济

如此师德怎么可能培养出合格的共产主义接班人,只能教育出精致的利己主义者。 ... 所以,医疗是一种人道主义事业,是一种伦理性很强的职业。手术室里 ... 於 redian.news -

#36.教育生活中的伦理利己主义及其批判- 中国社会科学引文索引

教育生活中的伦理利己主义及其批判. 英文篇名, Ethical Egoism in Educational Life and Its Criticism. 作者, undefined. 作者及机构. 1.刘磊.辽宁师范大学.教育学院. 於 cssci.nju.edu.cn -

#37.类哲学视域下的现代性困境及其超越(下) - 留园网

如何从实体思维和原子主义思维走向关系思维和价值思维,乃是西方当代形态的现代性所面临的最大难题。当代德国哲学家罗姆巴赫对此有着颇为值得重视的见解: ... 於 web.6parkbbs.com -

#38.社会 的 ジレンマ 例

利己主義 者への罰に関する実験 このように,理論的には罰による社会的 ... ジレンマは心理的・倫理的な影響を及ぼすため、選択の迷いや葛藤から ... 於 yodhsbhl.barmagico.com.ar -

#39.利己主義的意思、解釋、用法、例句

利己主義 在哲學領域中的討論,大抵可分為心理利己主義(psychological egoism)和倫理利己主義(ethical egoism)。心理利己主義主張,人類的種種行為本身,最終都是為了 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#40.心理利己主義_百度百科

心理利己主義 是一種人類心理學理論,其觀點是:從根本上説,所有的人類行為都完全由其個人利益所驅動;它聲稱,每個人最終都是利己主義者。這是一種描述道德的方法, ... 於 baike.baidu.hk -

#41.教与学的原理.docx

高尚的、正确的学习动机的核心是利他主义,学生把当前的学习同国家和社会的利益联系在一起。低级的、错误的学习动机的核心是利己的、自我中心的,学习动机 ... 於 m.book118.com -

#42.利己主義

倫理利己主義 一定要謹慎地與另一種被稱為"心理利己主義"的不同理論區分開來。倫理利己主義宣稱每個人都應該(ought)僅僅追求自己的利益,相反,心理利己主義確信人們事實上( ... 於 wiki.mbalib.com -

#43.性格診断の仲介者(INFP)の性格や仕事の特徴。適職も解説

理想主義者という1面も持っており、自分の考え・アイデアをうまく表現できる人が ... 現状、国家資格は公認心理士しかありませんが、臨床心理士・産業 ... 於 jp.stanby.com -

#44.第四章關於倫理學

主張心理持續性與心理連續性仍然提供我們關心自己未來的正當性,他並未. 否定掉自我 ... 48. 在帕費特的化約主義觀點中,關於倫理學上利己行為與道德性行為的衝突. 性,他 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#45.日本百科大辭典 - 第 10 卷 - Google 圖書結果

... (利己主義) [ Egoism ]自我説ともいふ。廣義に解せらるゝものと、狭義に解ぜらるいものとあり。廣に解釋せらる場合は、論理的・審美的及倫理 ... 心理的にひらることあり。か ... 於 books.google.com.tw -

#46.現代撒旦敎推廣部:羊邊邊愛靠北

心理利己主義 是一種認為人性本自私的理論認為人最終極的追求是利己的,我們的心理構造就是會驅使我們做對自己有利的事。 如果我們做了什麼對他人有益 ... 於 www.facebook.com -

#47.什麼是倫理利己主義?

心理利己主義 是一種純粹的描述性理論,旨在描述一個關於人性的基本事實。 支持利己主義的哲學家. 每個追求自己利益的人都是促進普遍利益的最佳途徑。支持 ... 於 ppfocus.com -

#48.原创什么是道德利己主义?

心理利己主义 是一种纯粹的描述性理论,旨在描述关于人性的基本事实。 支持伦理利己主义的论据. 苏格兰政治经济学家和哲学家亚当·斯密(1723 - 1790)。 每 ... 於 m.sohu.com -

#49.基本倫理學(電子書)

第一篇規範倫理學第一章利己主義一、心理利己主義二、倫理利己主義第二章彌勒的 ... 效益和正義七、彌勒的效益主義是哪一種效益主義? 八、效益主義的挑戰和回應第三章 ... 於 www.books.com.tw -

#50.圖解倫理學 - 第 72 頁 - Google 圖書結果

梁光耀, 廖育萱. 利己主義 2 - 12 利己主義主要分為兩種:心理利己主義和倫理利己主義。嚴格來說,心理利己主義不算是倫理學說,因為它旨在描述事實,宣稱人的一切自願 ... 於 books.google.com.tw -

#51.正当化② 帰結主義 (1)利己主義

このように、心理に関する利己主義は、心理学ないし人間学の教説であって、倫理学の教説ではない。 心理に関する利己主義は、たとえ自己犠牲的な行為であっても、《自己 ... 於 www.lit.osaka-cu.ac.jp -

#52.对心理利己主义的批判

摘要:西方伦理学家把利己主义分为两个部分:心理利己主义和伦理利己主义。心理利己主义是对利己主义的描述,并且成为利己主义争辩的工具。心理利. 於 m.fx361.com -

#53.社会 的 ジレンマ 例

利己主義 者への罰に関する実験 このように,理論的には罰による社会的 ... ジレンマは心理的・倫理的な影響を及ぼすため、選択の迷いや葛藤から ... 於 ennuiner.sghscdhaka.edu.bd -

#54.《道德的理由》试读:伦理利己主义

你难道没有看到,我做这件事是为了心灵的安宁?” 在这个故事中,诚实的林肯先生使用了心理利己主义由来已久的策略:重新解释动机策略。每个人都知道:有时人的行为似乎是利他的, ... 於 book.douban.com -

#55.陈真:心理学利己主义和伦理学利己主义

后一种学说被称之为“伦理学利己主义”。人们常常用“心理学利己主义” 来为自己的行为作道德上的辩护。反映在哲学上,就是用“心理学 ... 於 www.aisixiang.com -

#56.【淺談】 倫理學:利己主義- 哲學版

一、支持心理利己主義的論證:. (一)個人所有權論證. 人總是因為自己的動機而追求某些事物→人都是自私的. 判斷一個行為是否自私,是看行為的目的 ... 於 www.student.tw -

#57.淺易倫理學

利己主義 觀點是指她根據代理人的自身利益來解釋或證明某事的觀點。例如。心理利己主義是一種描述人的一切行為都是由自身利益驅動的觀點。另一方面,倫理利己主義則是 ... 於 www.epa.url.tw -

#58.利己主义(个人主义的表现形式)

利己主义 是个人主义的表现形式之一。其基本特点是以自我为中心,以个人利益作为思想、行为的原则和道德评价的标准。利己主义一词源于拉丁 ... 心理学解释; 伦理学解释; 对比. 於 baike.sogou.com -

#59.香港中文大學哲學系

利己主義 可細分為心理利己主. 義(Psychological Egoism) 和道德利己主義(Ethical. Egoism)。心理利己主義認為,無論一個人的道德行為. 表面上有多利他,最終不過是為了自己 ... 於 www.phil.arts.cuhk.edu.hk -

#60.利己與利他之矛盾與統合- 釋昭慧

世間還是有一類人(我們姑且依佛教術語,名之為「菩薩,梵bodhisattva),. 心理上無法忍受他人苦難,於是產生倫理利他主義(ethical altruism). 自認「應該為了他人而無條件地 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#61.什么是道德利己主义?|伦理

道德利己主义是认为人们应该追求自己的利益,没有人有义务促进他人的利益。因此,它是一种规范性或规定性的理论:它关注人们应该如何行事。在这方面,伦理 ... 於 www.163.com -

#62.利己主義と自己実現

心理 学においては利己主義は、心理的利己主義 と 倫理的利己主義 の二種類に分類されている。いずれも、心理的利他主義(=自己の利益よりも、他者の ... 於 stylejapan.exblog.jp -

#63.利己與利他之矛盾與統合

心理利己主義 ; 心理利他主義 ; 倫理利己主義 ; 倫理利他主義 ; 四句義 ; Psychological Egoism ; Psychological Altruism ; Ethical Egoism ; Ethical ... 於 www.airitilibrary.com -

#64.論倫理學作為科技大學通識課程之可能性–以「道德推理

電影、藝術、心理諮商理論中出現,我們在此只將它簡單界定為一種「講. 故事的方式 ... 倫理利己主義和倫理利. 他主義的核心論證。就倫理利己主義部份,我們將以法蘭基納 ... 於 www.nwgest.org.tw -

#65.心理利己主義 - 維基百科

心理利己主義 (英語:psychological egoism)是一種觀點,認為人類的所有行為都是出於個人利益以及自私,包括那些看上去是利他主義的行為。心理利己主義聲稱,儘管人們 ... 於 zh.wikipedia.org -

#66.倫理學 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

林火旺. 047 「自我關懷」一詞定義心理利己主義似乎較為恰當。2 雖然並不是所有 ... 倫理利己主義可以從心理利己主義推導出來,因為如果「人事實上不可能不自我關懷」,加 ... 於 books.google.com.tw -

#67.利己主義

倫理 學家通常在兩個層面上界定利己主義。一是心理的利己主義,這是一個經驗假說,認為利己主義是關於人性的事實,即,人們在行動時只顧自己 ... 於 www.jendow.com.tw -

#68.读书笔记:利己主义与利他主义- 吴迪jonny

... 心理利己主义和伦理利己主义。心理利己主义的核心主张是:所有人类的行为都是出于自我关怀。所谓自我关怀,指的是从动机出发的解释。心理利己主义者 ... 於 www.jianshu.com -

#69.【來稿】利己主義與利他主義

1. 心理學指身體或精神的官能或機能,有時指心的能力,好比意志力或推理能力 ... 倫理學或道德哲學 · 各地區各國哲學 · 利他主義 · 利己主義 · 自我 · 個人. 於 philomedium.com -

#70.什么是利己主义

... 利己主义的紧要作用在于为资本主义剥削制度辩护。 2.伦理学解释. 伦理学家通常在两个层面上界定利己主义。一是心理的利己主义,这是一个经验假说,认为利己主义是关于 ... 於 baike.eastmoney.com -

#71.利己主義的心理分析 - Soulcare

中國有一諺語:「人不為己、天誅地滅。」根據新天主教百科全書,「利己主義」包含著某些基本真理:人的愛護自己本性,因為每人要對自己負責;又要得到 ... 於 soulcare.hk -

#72.倫理原則.pdf - 基本倫理學授課教師:鄭安授目錄01 倫理導論 ...

心理利己主義 (psychological egoism) 2 人們通常或總是為自己的利益(self-interest)行事, 做自己認為對自己最好的事情。 3 雖然人們有時也會在乎他人的幸福或利益而為 ... 於 www.coursehero.com -

#73.[學子論文]“有償新聞”的倫理學解讀

因此,他們接收被採訪者的好處在一定程度上是合理的。 2. 基於心理利己主義的原因分析. 費因伯格(Joel Feinberg)在他著名的《心理學利己主義》一 ... 於 media.people.com.cn -

#74.艺术教育管理学范文10篇

除了就业引发的心理压力,还有经济引发的心理压力。艺术专业是一个“高消费”专业 ... 受市场经济的冲击,社会上存在的利己主义、拜金主义、享受主义等思潮对艺术类学生 ... 於 www.gwyoo.com -

#75.心理利己主義

心理利己主義 (psychological egoism)主張人的所有行為都是自私的,因為人的所有自主行動,最終都是為了自己的好處或自我滿足而行。有一些行為乍看之下不自私,例如 ... 於 phiphicake.blogspot.com -

#76.【二次元中的哲學09】從妮姬聖誕活動中舒恩之行為 - 創作大廳

利己主義倫理 學主要分成兩種:心理利己主義和倫理利己主義心理利己主義如我前面所說,人類所有行為,都是出自對自己的關懷,唯一能被當作人自身的終極 ... 於 home.gamer.com.tw -

#77.利己主义面面观_伦理_道德_心理

心理利己主义 并不是一种伦理道德主张,而是一个关于人的实际动机的心理学主张,是描述性而非规范性的。粗略讲,其基本观点是,人的行动归根到底都是出于 ... 於 www.sohu.com -

#78.利他主義 - 樂詞網- 國家教育研究院

利他主義是倫理學和心理學的一項主張。倫理學中認為完全無私的關懷別人,及為別人的利益著想,是道德判斷及道德行為的必要條件;換言之,利他主義認為不能以利己心做為 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#79.倫理利己主義- 維基百科,自由的百科全書

倫理利己主義 (英語:Ethical egoism)是主張道德主體應該出於自身利益行事。倫理利己主義、心理利己主義與理性利己主義是不同,心理利己主義聲稱人們只會出於自身利益 ... 於 zh.wikipedia.org -

#80.サイコパス(精神病質者)の10の特徴と診断基準|実はあなた ...

利己 的・自己中心的; 自慢話をする; 自分の非を認めない; 結果至上主義; 平然と嘘をつく; 共感ができない; 他人を操ろうとする; 良心の欠如; 刺激を求める ... 於 keiji-pro.com -

#81.利己主义(psychological egoism)和伦理利己 ... - tl80互动问答网

什么是利己主义(psychological egoi**)? 心理利己主义是指一个人的自我利益总是驱动他/她的行为的概念。换言之,它解释了每个人 ... 於 www.tl80.cn -

#82.陳真:心理學利己主義和倫理學利己主義

這句話實際上包含了兩種不同的學說。一種學說認為人人都是自私自利的。另一種學說認為人人都應該自私自利。前一種學說在西方稱之為「心理學利己主義」 。 於 read01.com -

#83.利己主义的理论分析

当代西方学者从利己主义的内在结构出发,把利己主义区分为“心理利己主义”和“伦理利己主义”。心理利己主义是利己主义的行为观,是利己主义关于人的行为事实如何的客观 ... 於 m.xzbu.com -

#84.烟能托运吗小说完本免费小说下载/烟能托运吗于2023年创作哪 ...

第47章伦理利己主义包括 · 第48章焚骨噬心 · 第49章梦想 · 第50章边境防空战中 ... 她是犯罪心理事学博士, 她倾国倾城、 冰雪聪明, 绝代无双!夜三少,这 ... 於 www.yunqian.net -

#85.國立中央大學99學年度碩士班考試入學試題卷

「心理利己主義(psychological egoism)」與「倫理利己主義(ethical egoism)」有何異同?請闡明之。你支持或反對心理利己主義?其裡由何在? 於 rapid.lib.ncu.edu.tw -

#86.第8週Egoism, Self-Interest, and Altruism - ppt download

前言 在今天的課程裡,我們要談: 心理利己主義(psychological egoism):基本主張、 支持論證與批評。 倫理利己主義(ethical egoism):基本主張、支持論證。 反對倫理利己 ... 於 slidesplayer.com -

#87.心理利己主義 - 维基百科

心理利己主義 关于利己主义的其他形式请见利己主义心理利己主义英語psychological egoism 是一种观点认为人类的所有行为都是出于个人利益以及自私包括那些看上去是利他 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#88.论利己主义-中国教育新闻网

心理利己主义 者认为,他们的理论只是纯粹描述一个关于人性的事实。伦理利己主义则是一个关于生活和行动的原则的理论,给人们提供实践上的指导。心理利己 ... 於 www.jyb.cn -

#89.東方雜誌 - 第 13 卷,第 1-6 期 - Google 圖書結果

... 心理學上言之大抵催進國配列 Paley 邊沁 Bentham 彌爾 Mill 父子等所倡~吾人身心之機能之作用常引起快感防遏之者則使前者謂之個人的快樂主義利己 ... 倫理主義之略述及概評 ... 於 books.google.com.tw -

#90.[請益] 心理利己主義導出倫理利己主義的論證有誤?

[請益] 心理利己主義導出倫理利己主義的論證有誤? 時間Sat Aug 25 15:58 ... 倫理利己主義(ethical egoism): 所有人在道德上都應該追求自己的利益 ... 於 www.ptt.cc -

#91.從專業的倫理學角度看,什麼是利己主義?我們又該如何看待 ...

從兩者的主張中可以發現其不同之處在於自私的來源不同。心理利己主義認為人的自私是本性,是一出生就有的一種心理因素。一個人不用接受任何的教育就會明白 ... 於 kknews.cc -

#92.利己與利他之矛盾與統合

依佛法觀點,心理利己主義與倫理利己主義,只要是不當作毫無例. 外的「全稱命題」來看待,確實也點出了眾生界的實相。 就心理層面而言,昧於「緣起」的眾生,知、情、意三 ... 於 www.hcu.edu.tw -

#93.國立空中大學103 學年度下學期期中考試題【副參】14

五、 請說明心理利己主義和倫理利己主義的區別。 教科書第48 頁. 六、 請說明心理利己主義之享樂主義的意涵。 教科書第49 頁. 於 lhl.nou.edu.tw -

#94.三、支持心理利己主義的論證

(一)心理利己主義(psychological egoism):這是一個有關人性事實的主張。 (二)倫理利己主義(ethical egoism):這是一個規範性的主張,認為人所應該從事的行為, ... 於 homepage.ntu.edu.tw