戶口名簿不見的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝秀英寫的 39本戶口名簿:從「命運」到「運命」‧用生命彩筆畫出不凡人生! 和胖胖樹王瑞閔的 看不見的雨林─福爾摩沙雨林植物誌:漂洋來台的雨林植物,如何扎根台灣,建構你我的歷史文明、生活日常都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自橡樹林 和麥浩斯所出版 。

華梵大學 建築學系碩士班 葉乃齊所指導 池玉惠的 看不見的五常街 (2012),提出戶口名簿不見關鍵因素是什麼,來自於違章建築、違建拆除、棚屋群、都市更新、五常街。

而第二篇論文南華大學 環境與藝術研究所 李謁政所指導 簡汝珊的 社寮地區之生活空間與社區建構 (2003),提出因為有 台灣空間美學、地方研究、社區建構、日常生活、集體記憶的重點而找出了 戶口名簿不見的解答。

39本戶口名簿:從「命運」到「運命」‧用生命彩筆畫出不凡人生!

為了解決戶口名簿不見 的問題,作者謝秀英 這樣論述:

一本戶口名簿,代表一次遷徙落籍, 厚厚幾疊的戶口名簿,是數十年的飄盪歲月。 從紡織女工到酒店副董、從罹癌喪子到桃李滿門, 她因書畫藝術創作療癒了生命、走出低谷, 更慈悲分享她的經歷,鼓舞人們走過坎途! 【內容介紹】 一個人的一生當中,會有幾本戶口名簿?一本、兩本、三本……? 本書作者謝秀英老師,有著厚厚幾疊、多達三十九本的戶口名簿──這是自她幼時就開始的居無定所。是什麼樣的命運,造成她的童年就停在六歲半那一年,承受家暴苦痛,被迫一夜長大;是什麼樣的安排,促使她十五歲起就要一肩扛起全部家計,從工廠到酒店,只為一家溫飽! 油麻菜籽般的戲夢人生,卻是真實上演的生命劇本! 謝

老師從小遭逢家庭遽變,歷經父親施暴、早婚又離婚、單親喪子、生病罹癌等苦難,身心俱疲、殘破不堪……。然而看似不受上天眷顧的她,猶如生長在黑暗石縫中不見天光的小草,但憑對母親、對弟妹及對孩子的「愛」,堅持了過來,更在書畫藝術創作中發揮天賦,破繭重生! 「這本書的完成,不是為了自己。」謝老師不僅持續以筆墨揮灑出屬於自己的精彩時光,更因為一股助人的善念,真心無私寫下她那顛沛流離、不為人知的辛酸歷程,希望藉以鼓勵因為順逆起落而內心脆弱掙扎的人們──即使身處幽暗,自有一絲光亮在轉角處等著。 【各界賢達‧真情推薦】(依姓氏筆畫) ▎李宗仁教授 國立台灣藝術大學書畫藝術學系系主任 ▎許炳坤博士中華

十方厚德書院院長 ▎陳桂華教授國立台灣藝術大學書畫藝術系 ▎曾煥鵬博士前新竹市政府社會處處長 ▎新竹縣政府蔡榮光秘書長前新竹縣政府文化局長

看不見的五常街

為了解決戶口名簿不見 的問題,作者池玉惠 這樣論述:

民國七十三年以前,在靠近現今臺北市中山北路二段的附近,曾經存在著一條五常街,但是因為都市計畫更新的原因,它被劃定為公園預定地,所以在這條五常街上的家屋全被視為違章建築,並於民國七十三年被拆除了,這條五常街在臺北市的地圖中僅存在著不到三十年的歲月。 當時的違章建築拆除過程順利,住在棚屋群裡的居民看起來沒有強烈的抗議舉動,就連當時的報章雜誌也都沒有留下任何拆除的蛛絲馬跡,這和近來因為都市更新而拆除違章建築所產生的抗議事件相較之下,可說是一切都很平靜,但是沒有任何的抗議事件發生,並不表示居民默認或是接受。 本研究從國內外的相關文獻研究做為出發點,進而回溯祖父與祖母來此定居的過程,分析這

些都市邊緣人來此定居的原由,以及細述五常街23巷居民們的家居生活點點滴滴,直到拆除變局的產生,及政府處理違建聚落居民安置問題,並就此來探討城市邊緣人居住權的問題。 如今筆者與家人從回此地,此五常街23巷的違建聚落早已消失,而且成為附近大樓的好鄰居(永盛公園及地下停車場),不過對於筆者與曾經住在這裡的人而言,心中卻是充滿著無限的感慨與疑惑,感慨的事是,難道當時的命運為何只能選擇唯一的一條路「被驅逐」,疑惑的事是,大夥的居住權利為什麼那麼輕易就「被剝奪」,然而,當時都市邊緣人的心情以及處境有誰能體會。 如今時光飛逝,歲月如梭,這條看不見的五常街已經消失在臺北市的中山區將近快要三十個年頭

,可是截至目前為止,臺北市仍在繼續發生違建問題被拆除的問題(民國一百零二年的華光社區拆除事件),藉本論文的發表,衷心的期待,政府單位能重視每一個城市居民的居住權利,同時希望再也不要有下一個都市更新的犧牲者了。

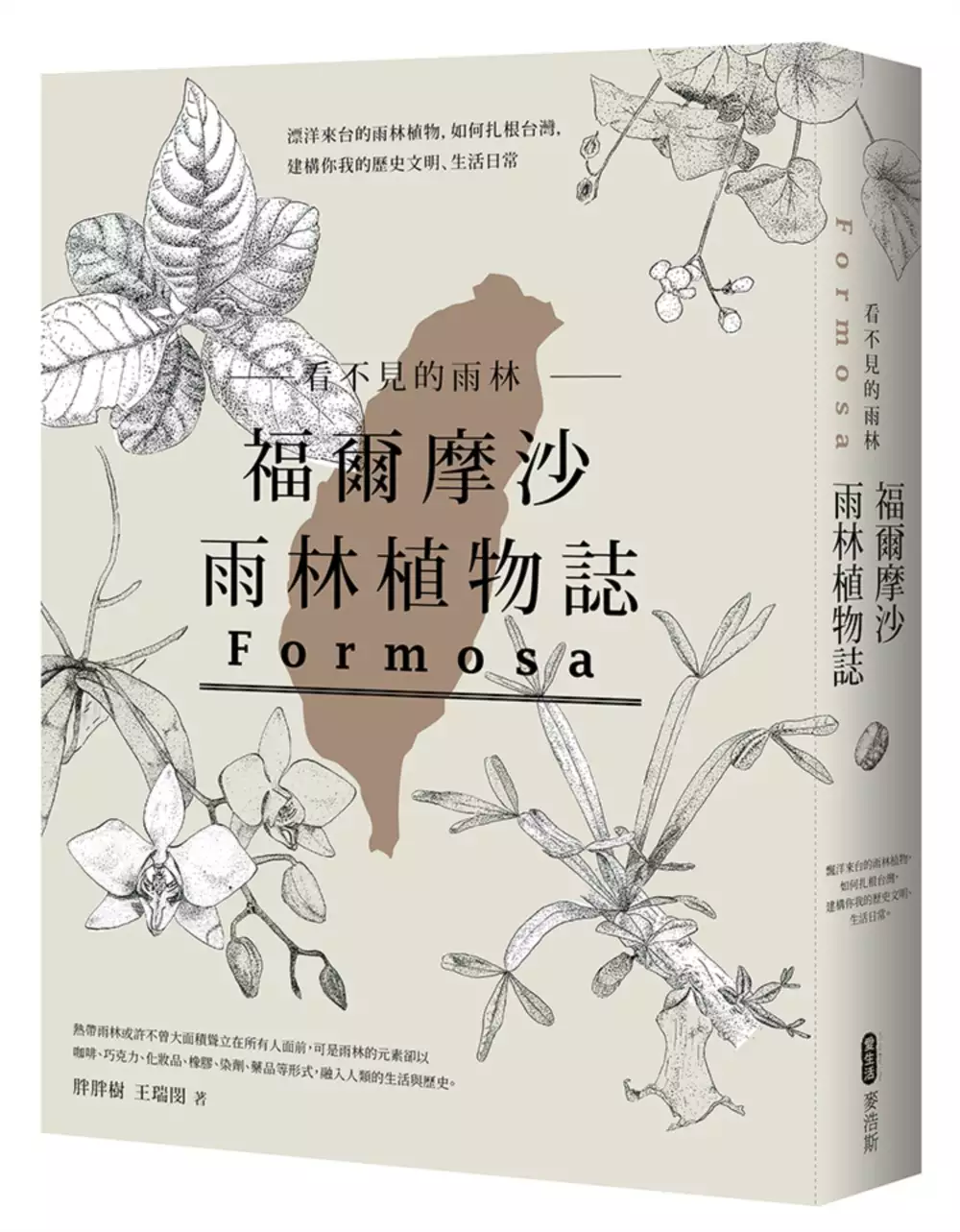

看不見的雨林─福爾摩沙雨林植物誌:漂洋來台的雨林植物,如何扎根台灣,建構你我的歷史文明、生活日常

為了解決戶口名簿不見 的問題,作者胖胖樹王瑞閔 這樣論述:

停下腳步 聽雨林植物細說台灣史在台灣,有一群昔日活躍的雨林植物,如今零星散落各地這是一本關於它們的小圖鑑、生態紀錄、應用文化以及對台灣歷史、社會與族群的觀察筆記在台灣島上,存在著一群熱帶雨林植物,昔日跟著我們的祖先或殖民者陸續來到台灣。從最早的原住民、荷蘭人、華南移民、宣教士、日本人、泰緬孤軍、緬甸華僑,乃至新住民。許多樹木在這塊土地上發芽、扎根,站立將近一個世紀。曾經輝煌於歷史舞台,牽動著台灣的經濟、醫療、貿易命脈。隨著時間更迭,有的植物今日依然活躍;但更多「完成歷史任務」的樹木,漸漸被遺忘在台灣各個角落,來不及被大眾認識,就已老去、凋零,甚至從台灣消失。十多年來作者走

遍台灣各地,繁殖並栽培,保存這些珍稀的熱帶資源,拍照、繪圖,記錄下它們的珍貴面容。當中不乏全台唯二、唯三,或是不到十株的樹木。在尋找過程中抽絲剝繭,解讀藏在它們身上鮮為人知的文化意義。這是一本雨林植物的小圖鑑、生態紀錄,以及應用文化,更是作者對台灣歷史、社會與族群的觀察筆記。【本書特色】〈以雨林植物串起的台灣史〉從原住民、荷蘭、西班牙、宣教士、日本人、泰緬孤軍、緬甸華僑、新住民、外籍移工,至網路時代陸續引進的雨林植物,與台灣醫療、貿易、民生、園藝各產業緊密相連。在書寫各時期引進植物脈絡同時,也記錄下台灣社會與族群的時代觀察,由另個宏觀角度思索台灣「本土」與「外來」的定義,進而對各時期來台的族群

生出尊重與包容。〈如故事鮮活有趣的雨林植物生態〉這些移居台灣的熱帶雨林植物,具有千姿百態的樣貌與習性,這是由於競爭者眾的熱帶雨林環境,讓它們發展出各種生存本事。為什麼葉子發展出羽狀?為什麼蝴蝶蘭長在樹幹?原來植物也會化妝?為了爭取陽光、防止蟲吃,它們想出各種令人嘆為觀止,又或是瞠目結舌的生存策略。〈圖鑑與針筆畫完整記錄植物〉本書分成十九章,每章節介紹一至數種熱帶雨林的植物,每篇皆完整收錄這些珍貴植物的照片與繪畫,記錄下這群見證台灣歷史,卻多數為人遺忘的活古蹟。

社寮地區之生活空間與社區建構

為了解決戶口名簿不見 的問題,作者簡汝珊 這樣論述:

本研究以歷史脈絡做概要性描述,試圖從時間向度時代演變中尋找現今環境形成的意義。透過事件的回溯,了解時間的流動所演變的歷程;並以農村聚落賴以維生的在地信仰為主軸,串聯空間與場所的意義。 在研究的知識論上,乃從 Geertz 解釋人類學透過文化持有者的內部觀點及地方性知識對場所的文化進行深度闡釋,並以 Lefebvre 空間生產與社會建構的空間論述,協助研究者建立對地方的觀感並架設一套閱讀空間的方法。在方法論上,主要採取地方的歷史文獻、早期文件及圖錄、老照片的蒐集、地方耆老與居民的生活記憶訪談與身體的空間體驗來進行場所的解讀與書寫。試圖從日常生活中的空間生產、身體經驗與集體記憶的幾個面向

,來建構社寮地方文化的空間意涵與主體性的空間意義。 本研究「社寮地區生活空間與社區建構」主要的討論內容,概述如下: (一) 以私人生活史的角度探討日常生活的現象,說明濁水溪畔農村聚落形塑的歷史脈絡。 (二) 社寮的地方意義與空間性的社區建構。 (三) 以社寮做為臺灣城鄉農業時期的地景與生活經驗之揭露。 總而言之,本研究企圖以質性研究的方式,來貼近臺灣城鄉的發展,企圖整理出農村聚落的日常生活經驗,探索生活空間的意涵。期望本研究對於紫南宮週遭的開發計劃有正向的幫助,刺激社寮在地人更多發覺農村浪漫的想像力,真正發揮社寮的農村聚落特質。