所謂 自由,不是隨心所欲 而 是自我主宰的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

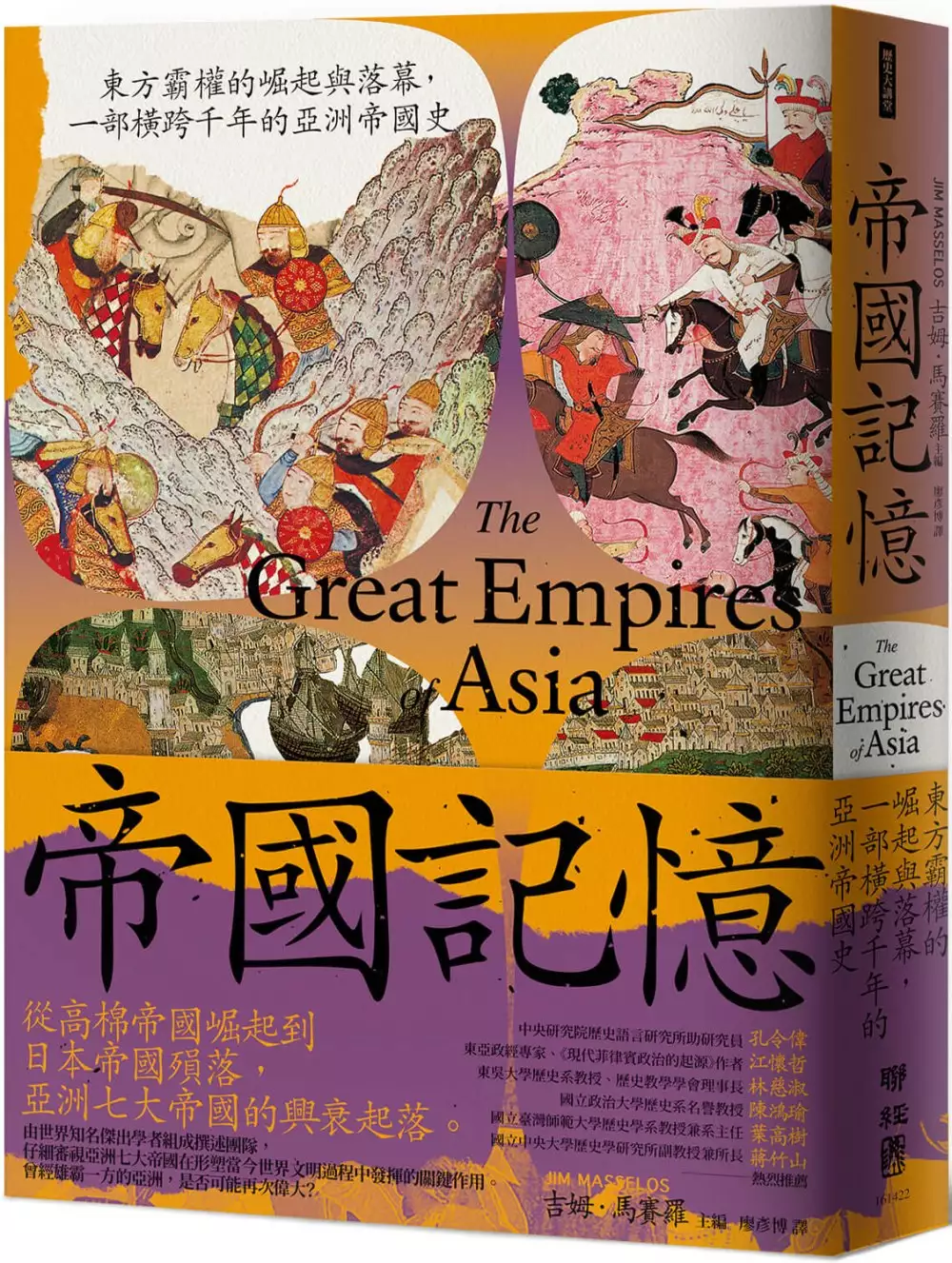

所謂 自由,不是隨心所欲 而 是自我主宰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦加藤俊德寫的 超實踐!大腦意識訓練:科學式冥想打開你的潛能開關,戰勝煩惱、提升自信&適應力! 和吉姆.馬賽羅的 帝國記憶:東方霸權的崛起與落幕,一部橫跨千年的亞洲帝國史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自台灣東販 和聯經出版公司所出版 。

國立臺北大學 中國文學系 鄧時海、司仲敖所指導 張志威的 從老子思想觀楊家老架太亟拳 (2012),提出所謂 自由,不是隨心所欲 而 是自我主宰關鍵因素是什麼,來自於老子思想、楊家老架太亟拳、觀復、慎始早服、嗇、太極拳十三勢、真人風範。

而第二篇論文國立臺灣大學 中國文學研究所 周志文所指導 玄柄勳的 李贄與許筠比較研究-以文化解放為中心 (2011),提出因為有 李贄、許筠、三教合一、童心說、文說、女性觀、交遊的重點而找出了 所謂 自由,不是隨心所欲 而 是自我主宰的解答。

除了所謂 自由,不是隨心所欲 而 是自我主宰,大家也想知道這些:

超實踐!大腦意識訓練:科學式冥想打開你的潛能開關,戰勝煩惱、提升自信&適應力!

為了解決所謂 自由,不是隨心所欲 而 是自我主宰 的問題,作者加藤俊德 這樣論述:

原本以為問題出在「內心」, 其實所有感受都來自「大腦」! 易怒、不擅長與人打交道、腰痛、肩頸痠痛…… 不論是情緒還是身體的困擾和問題, 所有關於人生的一切,都是受到「大腦」控制。 看過上萬人大腦的腦科學家親身見證! 學會控制用腦方法,改變意識就能改變人生! 人的任何情緒、行為、個性、甚至是健康都與大腦息息相關, 找到啟動、關閉大腦作業區域的機制,用「真正的自己」來「運用腦的功能」, 無論是人際關係煩惱、工作不順,還是心緒不寧、不知所措的問題,都將獲得解決! [記憶][視覺][感情][思考][理解][聽覺][傳達][運動]

科學式解析×實作練習,集中活化、巧妙運用8大腦區! 「大腦」存在著在各個區塊分別負責不同工作的「神經細胞」。 腦科學式冥想的做法,就是直接著眼於這些神經細胞, 透過集中活化大腦+適當休息,開啟潛在能量,從裡到外煥然一新! 任何地方、任何時間、隨心所欲! 只要1分鐘,活化大腦、讓大腦得到喘息! 讓大腦「停止不必要的運作」,可以讓氧氣充分遍布整個大腦內部, 原本疲倦的大腦會從疲勞中恢復,變得神清氣爽; 最終得到工作效率提高、專注力提升的效果。 只要幾秒就能輕鬆訓練意識! 透過「腦科學式冥想」,你可以── ‧記憶力提升,腦部平衡變好 ‧成為正向思

考的人 ‧每日的生活品質提升 ‧變得會「察言觀色」 ‧不再被討厭的記憶擺布 ‧找到自己真正想做的事 ‧打造「平息煩躁情緒的開關」 ……即刻開始,見證自己的改變! 每個人的腦中都蘊藏著巨大,堪稱無限的可能性。 學會更加自由地活用大腦,就可以按照自己的意思,活出更豐富多彩的人生!

從老子思想觀楊家老架太亟拳

為了解決所謂 自由,不是隨心所欲 而 是自我主宰 的問題,作者張志威 這樣論述:

太極拳,「主要出自道家儒家和兵家的思想」,而以身體讀取道家思想的身體活動。素喜老子思想之奧妙,並實際操練太極拳,確實感受太極拳之運作處處飽受老子思想之沾溉。是以以「老子思想」作「體」,以「楊家老架太亟拳」為「用」,把體與用聯繫起來,從三方向索源楊家老架太亟拳的思想根源於老子思想:一是,老子思想啟迪太極拳功法修煉的進程。二是,老子思想陶融太極拳搏鬥技擊的運用與轉化。三是,老子思想涵煦太極武藝人生。有謂以術證道,追溯本源的同時,發現,「亟」字意涵甚高,知其居高無盡藏,一人立於天地之間而涵泳參贊,感而遂通,豈非太「亟」拳之原義哉?一旦吾等修煉養者走架行拳,進入太極拳態,即開始以陰陽互動之理,求

達老子思想虛靜之大道,拳從太極,則無處不是太極,亦即無處不是老子思想之觀復,以體悟天人合一之感通。 楊家老架太亟武藝身受受老子思想之啟迪陶融。諸如「合抱之木,起於毫末」觀念,啟迪修煉養進程中,鍊己築基從忽微處起;潛移默化地,「慎終如始」、「慎行早服」之嗇道,以致待人處事見微而知著之道。楊家老架太亟拳點點位移的訓練,從知規矩、懂規矩、化規矩而脫規矩,隨心所欲走架行拳,卻又不逾矩,正所謂「為道日損」之大義。 老子思想自然無為、守柔持弱、不爭處下,卻又利萬物,納百川,如此的胸懷,陶融修煉養者進乎太極武藝之人生,推己及人,傳承與發揚楊家老架太亟武藝,為而不恃,長而不宰,無掉人為之欲,無妄作為。督促

修煉養者能理解老子思想之大義,慎行而早服於事之未兆,以致走向觀無自得之太極武藝人生。

帝國記憶:東方霸權的崛起與落幕,一部橫跨千年的亞洲帝國史

為了解決所謂 自由,不是隨心所欲 而 是自我主宰 的問題,作者吉姆.馬賽羅 這樣論述:

從高棉帝國崛起到日本帝國殞落, 亞洲七大帝國的興衰起落。 由世界知名傑出學者組成撰述團隊, 仔細審視亞洲七大帝國在形塑當今世界文明過程中發揮的關鍵作用。 曾經雄霸一方的亞洲,是否可能再次偉大? ◎ 9–20世紀的亞洲七大帝國: 蒙古帝國(1206–1405) 中國大明王朝(1368–1644) 高棉帝國(802–1566) 鄂圖曼帝國(1281–1922) 波斯薩非王朝(1501–1722) 印度蒙兀兒帝國(1526–1858) 明治維新後的日本帝國(1868–1945) 過去千年以來,亞洲是好幾個強大帝國的發源地,與歐洲互動頻繁,雙方勢

均力敵。 曾經引領世界發展數百年的亞洲各大帝國,如何興起、為何沒落,對全球帶來哪些重大影響? 隨著亞洲重新崛起,它們的遺產又將如何塑造亞洲大陸的未來? 由開啟近代的十六世紀開始算起,西方歷史一直將歐洲擺在世界政治、經濟以及文化發展動能的中心位置。但是早在歐洲強權勢力開始蠶食鯨吞東方以前,亞洲本身就是好幾個大帝國的發源地。其中有些帝國威名顯赫,例如蒙古帝國、鄂圖曼帝國,至今仍被世人津津樂道。 《帝國記憶》橫跨亞洲大陸的廣袤地帶,栩栩如生地重現了過往千年的歷史:從九世紀初東南亞的高棉帝國到一九四五年日本帝國霸業的終結。書中說明這些亞洲帝國如何主導全球的地緣政治,並且對歐洲國

家形成挑戰(而非歐洲強權主導世界),同時搭配地圖、大事年表與插圖,為那些造就歷史的人物、事件和其影響,提供了深具說服力的洞見。 本書特色 ★由世界知名學者組成撰述團隊,包含多位當代傑出藝術史和歷史專家。 ★分析亞洲帝國的雄圖霸業,並聚焦在文化和開創層面。 ★以七大章節分述亞洲七大帝國,說理明晰,立論精闢。 ★搭配地圖、大事年表時間線和插圖作為解說,清晰易懂。 ★收錄精美彩圖,領略亞洲帝國珍貴的文化遺產,賞心悅目。 專業推薦 孔令偉(中央研究院歷史語言研究所助研究員) 江懷哲(東亞政經專家、《現代菲律賓政治的起源》作者) 林慈淑(東吳大學歷史系教授

、歷史教學學會理事長) 陳鴻瑜(國立政治大學歷史系名譽教授) 葉高樹(國立臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任) 蔣竹山(國立中央大學歷史學研究所副教授兼所長) 媒體讚譽 直截了當,引人入勝……是一部對於迷人主題詳盡可靠又趣味橫生的介紹。——《地理雜誌》(Geographical Magazine) 充滿激情……作者群超越學術,對亞洲各大帝國進行了豐富詳實的審視與回顧。——《牛津時報》(The Oxford Times) 插圖精美……生動而好讀易懂。——Asian Lite

李贄與許筠比較研究-以文化解放為中心

為了解決所謂 自由,不是隨心所欲 而 是自我主宰 的問題,作者玄柄勳 這樣論述:

李贄與許筠二人可以進行比較研究的基礎,基本上可分為兩大層面加以說明。一為個人才性氣質的近似,另一則為整個社會文化與歷史處境的類同。其實李贄與許筠倆之間,是否直接交流,沒有確實的證據,並且許筠直接受到李贄的影響與否也難以證明。儘管如此,中國和韓國,距離遙遠,完全不同的環境、文化背景,怎麼會出現思想、舉止那麼類似的人物呢?尤其如李贄與許筠般的人古代傳統社會極其罕見。讓人注目的是,可和李贄相提並論的人,除了朝鮮的許筠之外,無人存在。所以如此,乃因當時代中韓兩國文化交流頻繁密切,加上兩人所處的社會歷史情境都面臨社會歷史轉折的調整期。李、許二人雖未曾謀面,卻因中韓交流的密切,使許筠晚年得以一睹李贄的《

焚書》;此外,在兩人之間還出現一個隱然間接連結兩者關係的人物丘坦,同為兩人好友的丘坦和兩人的交遊歷程,其實頗耐人尋味,這件事亦可視為許筠與李贄之間緣分的端倪。在李贄與許筠的比較研究時,丘坦和許筠二人的密切關係頗為重要。因為丘坦是李贄少數摯友之一,長時間與李贄親密相處,受其思想深刻薰陶。許筠閱讀的《焚書》亦可能經由丘坦而得之。尤其李贄頗欣賞丘坦放達且不拘格套的個性,許筠的個性正是如此,並且許筠亦像丘坦般被世人稱為「敗家之子」云云,所以丘坦與許筠一見如故,自是理所當然,進而可以推知李贄、丘坦與許筠個性氣質上具有許多共通之處。意即以丘坦為中介看李贄與許筠二人在個性、言行舉止及世界觀等諸方面都極為近似

。是以我們可說李贄與許筠比較研究有其重要意義,在二人個人才性氣質乃至彼此所處的文化社會網絡上,均有密切相關,而值得進一步深究其意涵。李贄與許筠的比較研究,第一、確實需要透過兩人遺留的文獻做深層的分析二人的性格。二人的性格與當時人截然不同,只看二人的性格,可說具有現代人般的個性,既獨特又自由自在,因此當時傳統儒者總是無法了解他們的性格而言行舉止,其結果歧視他們,逼迫他們。人的性格本來是與生俱來的,李贄與許筠任性不羈、隨心所欲的性格的確是與生俱來的,而且二人都一生持著寧死不屈的自尊心活著。因此他們倔強的性格產生非妥協的態度,畢竟得罪世人,引起與社會衝突,終於被社會排斥。第二、再追查思想變化過程究竟

是如何。一個人的思想一定受到當時社會的風氣。這就是與後天培養的個性有關。研究李贄與許筠的時候,必須考慮當時明朝和朝鮮朝朝的社會背景。十六、七世紀,明朝和朝鮮朝都政治上、外交上、經濟上、文化上遭到動盪不安的時期,即兩國都受折磨內憂外患。然而當時執政者只圖謀自方的利益,視若無睹社會矛盾。本論文討論李贄與許筠對社會影響關係,以此檢討二人的思想在歷史上的價值和意義。第三、必須要察看李贄與許筠的交遊關係,而後檢討他們之間思想交流或影響如何。一個人的思想形成及發展過程中,交遊關係極其重要。關於李贄,受到陽明學的影響甚大。特別注重泰州學派的人物當中與王艮、羅汝芳、何心隱的關係,基於這樣的內容,略加討論李贄思

想形成過程及發展。關於許筠,著眼點是他的思想如何形成。因為整個朝鮮朝當中無人和他一樣匪夷所思。所以詳細分析他的師生和交友關係。另外得討論有關佛教的問題。朝鮮朝開國以來始終堅持排佛崇儒,絕對不容許儒家以外的思想。然而朝鮮朝的儒家思想只以性理學為宗,其他儒家思想不但不重視,甚至把它視同斯文亂賊。這樣的情況下,身為儒者閱讀佛經十分危險,恐怕遭受斯文亂賊的譴責。可是許筠在他的著作中大膽地提到閱讀佛經的事情,可見他對佛教的態度相當肯定。十六、七世紀,對明朝和朝鮮朝而言,是在政治、經濟、社會、思想、文化諸方面頗為重要的時期。這篇論文主要的論題,就是闡明明朝的李贄和朝鮮朝的許筠,生在不同的國家,活在不同的社

會環境,為何有那麼相似的意識形態,而探討他們被當時人及後代人侮蔑到指他們都稱為「儒教叛徒」的原因如何。本論文擬以六個著眼點為主討論。各章大意,第二章:李贄與許筠生存的時期考察,理解其時代背景。雖然兩人生存時期有點落差,但是明末與朝鮮中期(相當於萬曆間)動盪混亂的局勢相似。可分為兩大部分,即生平簡介和社會及思想方面。第三章:李贄與許筠兩人的為人風格及交遊關係。敘述兩人個性上的相似點,而且二人相交的人際關係。第四章:非主流思想對李贄與許筠的影響,以及他們產生的效應。就是說討論二人對佛教和道家及道教的看法,而後檢討二人的三教合一思想如何形成和其思想的相似點和相異點。第五章:比較二人的文學觀,二人的文

學理論如何反映實際文學作品上。即以李贄的「童心說」和許筠的「文說」為主討論兩者的文學觀,且以二人所寫的「記」、「傳」、「論」、「說」來比較著作上的類似點,最後討論他們對文學史上的成就。第六章:檢討二人的思想如何衝撞傳統社會體系。分為五節,各節討論在著書上表現出來的二人對社會的批判,究明本研究的目的,二人思想的精髓。最後討論他們的思想被社會非排斥不可的原因。故本文所研究的主軸,不只是單純探討李贄與許筠之間的差異點的比較,也將兩人在個性、舉止、思想、人際關係的類似點找出來闡述。這本論文的主要研究成果在於應是第一個比較完整由思想、文化及時代背景等方面深入比較二人的研究,所以李贄與許筠的比較研究不只是

比較兩個不同人物,而是透過兩個人得知當時明朝和朝鮮朝主流思想、文學之外的非主流趨向。李贄與許筠生存時期相近,面臨的歷史與社會現實也一樣動盪不安,當時雖亦有其他特立獨行者,但要像李贄與許筠這般引起傳統儒者的公憤,實屬罕見,二人對後世影響至大。李贄與許筠都按照自己的信念而活下去。然而當時社會絕對不能允許脫離所謂儒家所定的倫理綱紀。尤其朝鮮社會在思想方面比明朝更加僵化,因此程朱理學以外的思想都視為異端。二人生存的時代,絕不容納違背社會主流的思想與行徑,絕不允許混亂社會主流設定的體系。關於李贄,及至五四時期才開始發現他的真正價值。到清朝為止,五千年相繼的傳統社會告終。這段期間許多因襲面臨辛辣地批判,尤

其支撐傳統社會的儒家思想,已經喪失絕對的權威。五四時期的知識份子為了建造新中國奮鬥努力當中,喊「打孔子店」口號的吳虞,在歷史裡找出李贄,以李贄的思想為開闢新時代的端倪,讚揚李贄超越時代的自由精神。從此以後,李贄的思想影響到現代進步思想:關於許筠,朝鮮時期終無平反,但及至十九世紀後期,朝鮮危急存亡之秋,《洪吉童傳》大量普及,廣泛流行,紓解老百姓在現實上感到的鬱憤,是因為當時民眾十分認同許筠在《洪吉童傳》中描寫洪吉童面對社會的積極行為。雖然小說上的洪吉童是許筠創造的虛構人物,但洪吉童是包含朝鮮百姓的心願,希望成就其心願的民眾英雄。韓國學者發現許筠的價值比李贄晚二十餘年,即1930年代末才開始注目,

在這之前二人死後大約三百多年期間,二人在世人的腦子裡消失了。然而二人留下的著作並未消失,尤其他們所提及的各種社會問題,啟發後世人,成為引起新學風的契機。在文學和思想方面,二人都可謂連接前後時代的橋樑。因而二人的思想價值與意義雖在當時代未獲重視,反倒於晚近再受矚目,他們的特立獨行於今看來,猶如預示新時代即將來臨的先聲,而成為古代至近現代轉捩點上的思想先驅者。