打電話給發言人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦愛德華.席格寫的 企業危機化解手冊:101條忠告,讓組織安然度過各種災難、突發事件與其他緊急情況,並重回正軌 和尤清的 臺灣法政角力四十年──尤清談美麗島大審都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自日出出版 和秀威資訊所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士在職專班 曾怡碩所指導 廖助程的 中共「大外宣」工作之研究:以「新冠肺炎」為例 (2020),提出打電話給發言人關鍵因素是什麼,來自於大外宣、統戰、新冠肺炎、疫苗外交、中國威脅論。

而第二篇論文國立政治大學 新聞研究所 翁秀琪所指導 彭后諦的 記者的過度商品化──以台灣電視新聞性談話節目中的記者為例 (2006),提出因為有 記者、商品化、談話節目、符號、權力的重點而找出了 打電話給發言人的解答。

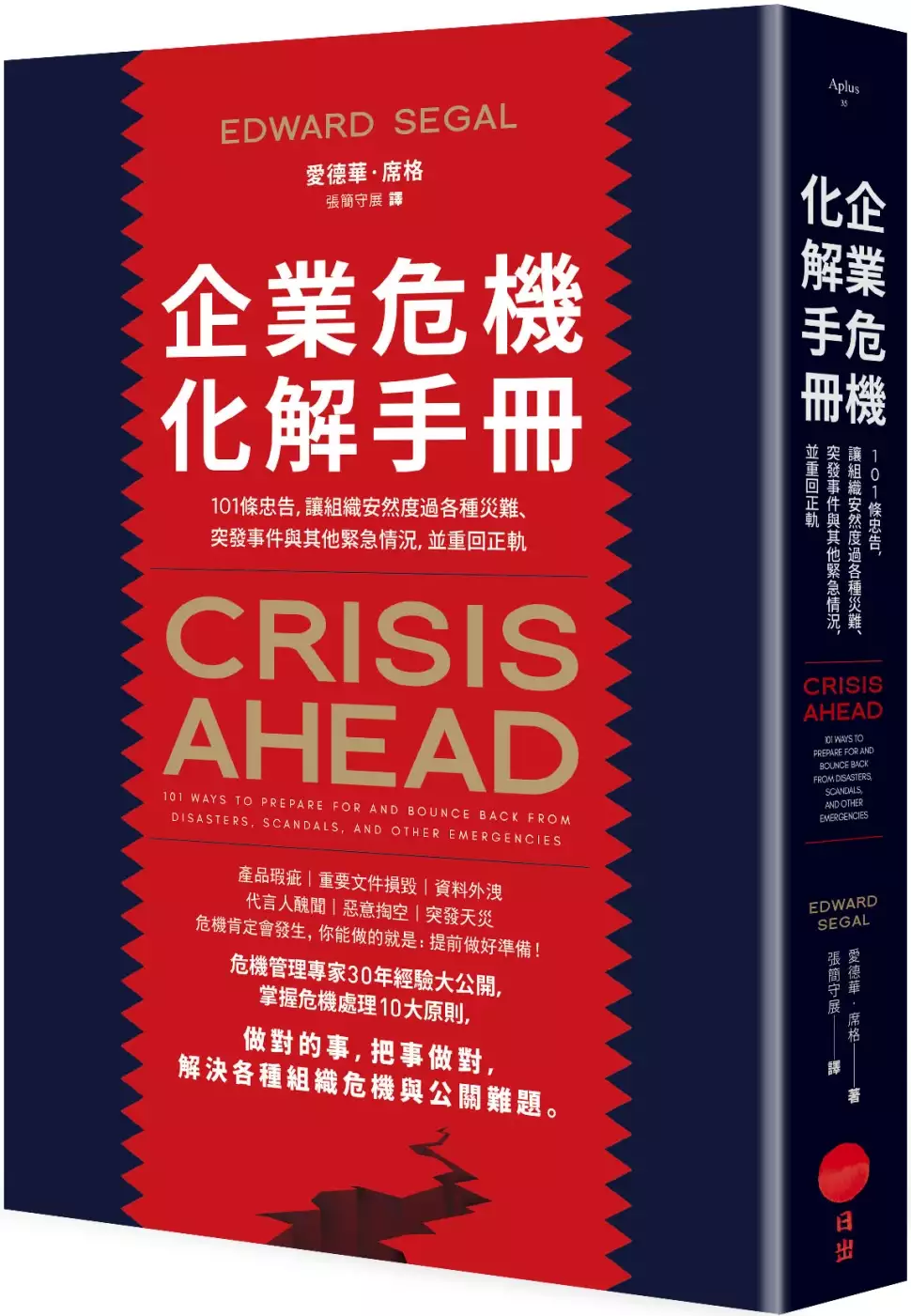

企業危機化解手冊:101條忠告,讓組織安然度過各種災難、突發事件與其他緊急情況,並重回正軌

為了解決打電話給發言人 的問題,作者愛德華.席格 這樣論述:

產品瑕疵、重要文件損毀、資料外洩、代言人醜聞、惡意掏空、突發天災…… 危機肯定會發生,你能做的就是提前做好準備! 危機管理專家30年經驗大公開, 掌握危機處裡10大原則與101條忠告, 做好準備、找出癥結、準確計畫與行動、適當溝通與應對媒體, 做對的事,把事做對, 解決各種組織危機與公關難題。 再多的預防措施,都不可能防止所有想得到的危機、醜聞或緊急事件, 但我們可以提前做好準備,迎戰所有可能損害個人、組織與企業的危機狀況, 來即時止損、減少衝擊、穩住人心,並盡快擺脫陰霾、重回正軌。 作者以30年經驗總結出危機管理的10大原則與101條忠告, 並透過亞馬遜、App

le、歐盟、迪士尼、星巴克、特斯拉等企業遭遇到的危機實例, 告訴你在遇到產品瑕疵、長官失言、代言人醜聞、供應短缺、機密文件外流、內部弊端、突發天災等上百種危機情境時, 如何備妥應變計畫,在危機爆發時快速反應、掌握與危機有關的一切事實; 知道該做哪些事?怎麼做?誰來做?如何應對媒體與大眾? 並妥善規劃行動時間、地點與執行方式, 事前的準備越紮實,越能游刃有餘地化解危機。 簡明實際的建議和專業指示, 協助你帶領企業或組織未雨綢繆, 防範及管理危機、醜聞、災難或其他緊急事件,並在事後順利重回正軌。 本書適合董事會、執行長、管理階層、公關部門、人力資源經理和法務

團隊, 甚至是事件爆發當下需知道怎麼緊急應變的前線基層員工, 都能從中受益,提升危機管理與溝通能力, 了解萬一發生危機或突發狀況,應採取哪些行動, 本書特色 提供測驗,評估你對危機的準備程度。 提供具體步驟與模板,了解如何制定及執行危機管理計畫。 透過實際案例與解析,針對各種緊急情況,提供管理及溝通方面的實用指引。 提供危機期間與媒體互動的建議。 提出從危機的重創中迅速恢復的具體步驟。 好評推薦 如今社群媒體用戶多達數十億,任何人隨時隨地都能上網發表言論,換言之,就算只是一則推文或一部YouTube影片,都可能引爆危機。然而,每當發生可能危及聲譽的事

件,「無可奉告」絕非睿智的回應。《企業危機化解手冊》能協助你準備就緒,有效管理企業所面臨的各種威脅。這是有效即時溝通策略與技巧的絕佳指南。推薦你好好閱讀,以防組織陷入危急處境時能有所準備。」──大衛.米爾曼.史考特(David Meerman Scott)行銷策略專家、企業家與《新行銷聖經》(The New Rules of Marketing and PR)等十一本暢銷書作者 我本身有過處理一兩次危機的經驗,或許也曾引發幾次危急的情況,因此相當感謝席格寫了這本入門書,介紹事前準備及因應危機的相關準則。所有組織、企業和政壇候選人都會面臨各種類型的危機。危機處理大概可說是必經過程,難以避免

。儘管如此,處理危機情況還是有成功的策略、手法、技巧可供依循,席格在書中不僅將此整理成簡單好記的「危機管理10 R」,敘述清晰簡潔,更提供可應對挑戰的實用溝通指南。──麥可.麥克里(Mike McCurry)前美國國務院與白宮發言人(1993-1998)、衛斯理神學院(Wesley Theological Seminary)教授/院長 對深陷危機泥淖的企業高層而言,《企業危機化解手冊》是無比珍貴的終極生存指南;如果企業主管希望未雨綢繆,以備不時之需,這本書就是簡便的參考書籍。席格不僅能協助你評估危機處理的整備程度,更提供實用價值極高的實務手冊,集結了眾多真實案例及實際解決方案,親授危機溝

通規劃之道,裨益所有讀者。此外,作者透過彷彿聊天般的文字風格,使全書輕鬆易讀,而書中創新的編排設計,更能方便你在事前、危機期間和復原期快速找到所需的建議和資訊。──米契爾.瑪洛維茲(Mitchell E. Marovitz)博士美國公共關係協會(PRSA)會士,並通過公共關係認證(APR)、馬里蘭大學全球校區(University of Maryland Global Campus)企業管理學系暨研究所公共關係學程主任

打電話給發言人進入發燒排行的影片

#記得打開cc字幕

會看我們影片的人,大部分人跟公司管理階層的接觸,應該頂多就是參加股東會、法說會,偶爾打電話或寄信給發言人問問題。不太會有更進一步的交流。

今天我們要分享的一種投資者叫 Activists,中文是維權投資人或激進投資人。我們會稍微介紹一下這種投資人,以及分析他們的報酬率怎麼來的。

影片重點:

00:14 Activists 介紹

01:46 Bill Ackman 跟 Carl Ichan 的操作案例

04:24 Activists 的報酬率實證

06:34 Activists 報酬率較高的可能原因

大股東寫給經營者的8封信

https://www.books.com.tw/products/0010791102

相關影片:

40 億美金的空殼公司—Bill Ackman 新操作與越來越紅的 SPAC

https://youtu.be/3UshkpOvT6s

Bill Ackman 三月大跌時將 2,700 萬的投資變成 26 億,他做了什麼?

https://youtu.be/2qpo2UYtQ10

📺 訂閱頻道看更多投資影片:https://www.youtube.com/channel/UCIBeH-s9UqWnWMUyqBGNqdA?sub_confirmation=1

---

關於威宇:

Facebook:http://bit.ly/fb_wylin

Instagram:https://www.instagram.com/wylin.tw/

網誌:https://wylin.tw/

財報狗:http://bit.ly/yt_statementdog

關於阿堯:

Facebook:http://bit.ly/fb_yao

網誌:http://bit.ly/blogs_yao

中共「大外宣」工作之研究:以「新冠肺炎」為例

為了解決打電話給發言人 的問題,作者廖助程 這樣論述:

中共建黨以來,向來善用宣傳工作爭取各領域族群認同,隨1978年實施改革開放,外宣對象也開始明確面向國際,惟歷經「六四天安門」、「疆、藏騷亂」等對中共國際形象嚴重打擊事件下,2009年啟動「大外宣」計畫,主要在全球加強「外宣媒體本土化」建設、增加駐外陸媒辦事機構,擴大併購海外媒體、培養外國代理人等手段,企圖運用多方傳播途徑,宣揚中國正面形象,以消彌全球「中國威脅論」意識蔓延,進一步搶占世界話語權。習近平上任後,提出實現中華民族偉大復興「中國夢」之戰略目標,對外宣傳強調「說好中國故事」,內容開始參雜宣揚中國民族自信;面對中共強勢外宣攻勢,也讓各國產生疑慮及危機感,如美國國會報告即提出中共利用海外

孔子學院進行政治宣傳、灌輸親「中」思想及干預美國大學決策等。就當國際開始正視中共「大外宣」威脅時,2019年底中共湖北武漢爆發「新冠肺炎」,並在短短不到1年時間造成全球大流行,頓時影響中共國際形象。故本文將以「新冠肺炎」為研究主題,嘗試藉中共各屆領導人為時間區分,先梳理其外宣政策之歷史演進、內外部影響因素,以助於瞭解中共現階段外宣機制架構與政策主軸;其次,探析中共在疫情爆發前、中、後期及對台等外宣重點,運用何種策略手段扭轉中國大陸做為疫情源頭之負面形象,並試圖分析其背後意圖目的;最後,再藉國際智庫民調機構調查數據,交互驗證對中共國際形象之效益影響;此外,本文更進一步探討中共在疫情期間對台宣傳策

略之背後目的、策略途徑及運用工具媒介,希望有關發現提供我有關決策單位參考。

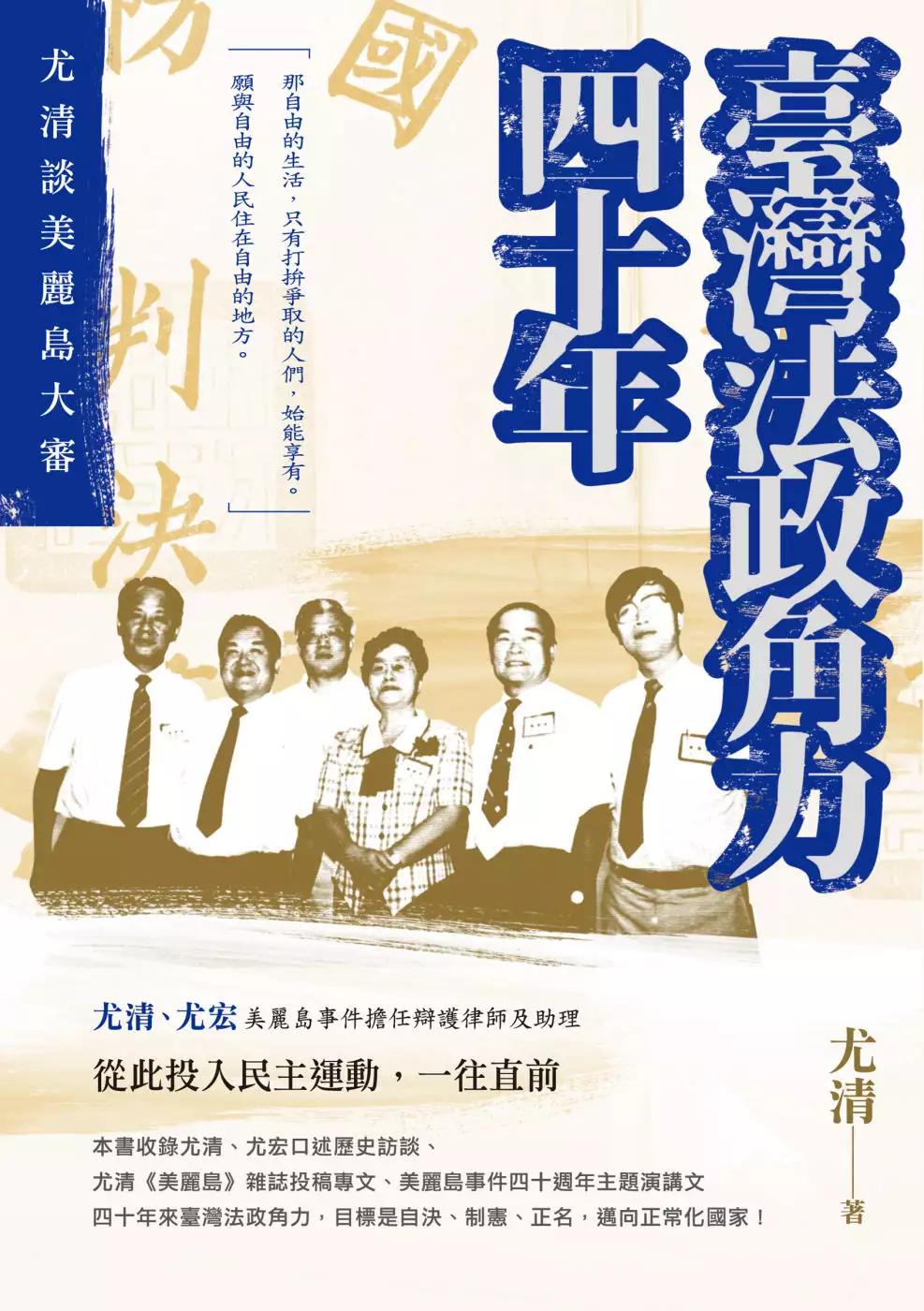

臺灣法政角力四十年──尤清談美麗島大審

為了解決打電話給發言人 的問題,作者尤清 這樣論述:

──美麗島大審辯護律師尤清口述回顧.重探臺灣民主的轉捩點── 1979年12月10日,美麗島雜誌社成員組織群眾進行遊行及演講,訴求民主與自由,終結黨禁和戒嚴,鎮暴部隊包圍遊行民眾,最終造成警民衝突,是為美麗島事件。事後軍警全臺大搜捕,風聲鶴唳,人人自危。1980年2月28日,美麗島大審展開。 尤清見證這場臺灣史上最大的審判,以萬餘言的答辯狀為施明德、張俊宏、高俊明、張溫鷹等民主鬥士辯護,成功讓遭判死刑的被告改判無期徒刑。 「這次軍法審判在臺灣法政歷史上是最大的一次。因為這次審判的是八個最強的被告(黃信介、林義雄、陳菊、張俊宏、姚嘉文、施明德、呂秀蓮、林宏宣),強到什麼程度

? 他們在生命的威脅之下,完全不害怕、不軟弱、不退卻,非常勇敢站出來,不是為自己辯護,而是為整個臺灣前後這一百年來而辯護, 為過去臺灣這些先聖先賢的烈士而辯護,為他自己而辯護,為未來開啟了民主的大道。」──尤清 本書特色 ☆收錄美麗島大審辯護律師與助理──尤清、尤宏兄弟口述歷史 作者簡介 尤清 生於日治臺灣高雄州鳳山郡大樹莊(今高雄市大樹區),國立政治大學法律系畢,德國海德堡大學法學博士。 民主進步黨發起人、建黨發言人。 曾任外交部主任、中常委、駐德代表、監察院監察委員、立法院立法委員、臺北縣第十一、十二屆縣長、總統府國策顧問。 為美麗島

事件辯護律師之一。 序:法政角力四十年 曲直功過豈成空/尤清 第一部分:尤清論美麗島事件與臺灣法治人權 美麗島事件法庭內外法政角力 美麗島高雄事件:臺灣民主法治的轉捩點 論抵抗權 淺談法治與人權保障 第二部分:尤清、尤宏口述歷史 代序/黃建仁 口述歷史目次 訪談尤清(第一次) 訪談尤清(第二次) 訪談尤清(第三次) 訪談尤宏 感謝共勉 序 法政角力四十年 曲直功過豈成空 一九七九年十二月十日,美麗島雜誌社在高雄舉辦國際人權日慶祝活動,爆發警民衝突事件(即高雄事件),隨後全臺大搜捕並以叛亂罪起訴。尤清等律師挺身在法庭為民主人權鬥士辯護。 被告及律師

鏗鏗然論辯,在法庭中角力;事實上,美麗島雜誌發行(一九七九年九月)伊始迄今,四十多年來臺灣法政角力持續進行。美麗島時期黨外人士目標,是抵抗惡法挑戰「法統」;後美麗島時期是組黨輪政。目前正在進行的目標是自決、制憲、正名,以邁向正常化國家。本書首揭〈美麗島事件法庭內外法政角力〉(臺灣法學會美麗島事件四十周年學術研討會主題演講文)。 本書第一部分又納入尤清所撰〈美麗島高雄事件:臺灣民主法治的轉捩點〉(臺灣基督長老教會美麗島事件二十周年紀念文)、〈論抵抗權〉(刊美麗島雜誌第二期)及〈淺談法治與人權保障〉(第四期)。 二十年後(一九九九年),當年活動總指揮施明德主持「美麗島事件口述歷史計畫」

,為還原真相,也再掀波濤。本書第二部分列入〈美麗島大審——尤清、尤宏口述歷史〉訪談抄本,一併留待智者評曲直論功過。 尤清 【學成歸國,參與比較法學會「平民法律服務中心」】在美麗島發生事件之前,我是在一九七八年、民國六十七年九月回到臺灣。我是在民國六十七年的二月拿到博士,九月回來,回來之後在文化大學、政大還有臺大醫學院兼課,但是我最主要的工作是做律師。但是我做律師時,有參加比較法學會的平民法律服務,參加平民法律服務以後,就跟那個時候比較傾向民主人權、支持民主人權的律師有非常好的合作。所以我們可以這樣講,我參加律師團大概有兩個原因,第一個原因就是那時候參加比較法學會的平民的法律服務。

後來參加軍法大審辯護的律師團,大部份……差不多百分之九十以上,都是那時候參加平民法律服務的律師團,就是這樣的關係組合起來的。當時來組合我們的是陳繼盛律師、陳繼盛教授,所以我們律師團開會的時候,都在陳繼盛的律師事務所,在忠孝東路自由大樓的七樓。第二個原因就是,我也是當時美麗島雜誌的作者。【「高雄事件」當天在臺北的文化大學法研所上課】你們想要瞭解參與律師團的過程。當初抓人是在十二月十三號抓人,我先講十號那天晚上。本來十號那天下午我是上課,在文化大學法律研究所兼課,學生到我事務所來上課,下午的四點到六點。六點半我本來要跟後來當了大法官的黃越欽教授一起吃飯,後來他太太打電話給我,說他有事情去高雄,不能

來跟我一起吃飯。那個時候,因為十號那天我要上課,所以我對高雄事件沒有直接、親身的參與。但是在此之前,我所做的就是美麗島雜誌的作者,而且非常敏感的文章的作者,用本名發表。第二個,從民國六十七年到美麗島事件發生的那一年多來,我大概都在做平民的法律服務,除了當律師以外,還做一些社會的服務,像平民法律的服務、公益服務。

記者的過度商品化──以台灣電視新聞性談話節目中的記者為例

為了解決打電話給發言人 的問題,作者彭后諦 這樣論述:

在知識經濟時代,知識成為傳統土地、勞力、資金之外的另一項生產元素。其次,媒體社會形成,符號的力量和價值提高,有時甚至超越真實。最後,市場導向的資本主義經營方式,使得媒體走向絕對的商業化:以上三點讓包括媒體在內的各行各業出現轉變。身為知識/資訊工作者的記者,其工作性質讓賦予他公眾知識份子的角色,讓他除了在所屬的媒體上生產訊息換取薪資之外,還能夠佔用社會中其他發言管道,將他自己變成具有使用、交換價值的商品。本文亦以台灣電視新聞性談話節目中的記者來賓為例,體現記者運用他本身的附加價值,使得自身成為可被消費的商品。本文回顧了記者的發展史,歸納出記者在商業化媒體下的變化。然後本文整理知識經濟、知識政治

、知識社會的相關文獻,加上符號學的分析,重新討論傳播商品化理論,提出記者(過度)商品化的模式。為了驗證此一模式的有效性,本文分析談話節目的來賓身份和出息次數、談話節目的內容言說及訪談閱聽人,一方面指出上節目記者的商業屬性,另一方面從閱聽人角度點出記者特殊社會地位權力。綜合理論分析和實際觀察資料,本文提出記者商品化的論述,也期待未來能有更多相關的研究。