找指導教授信件主旨的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦一行禪師寫的 【一行禪師紀念套書】(二冊):《佛陀之心【增修新版】》、《橘子禪》 和羅士庭的 惡俗小說都 可以從中找到所需的評價。

另外網站如何寫信聯絡教授 - Evon's Writing Recipe也說明:如何寫信聯絡教授 · 1. 開頭提一下教授的研究,讓他願意繼續讀下去 你要花時間做一些功課來了解學校的背景,他們做的研究。 找出教授跟你目前或之後的研究 ...

這兩本書分別來自橡實文化 和寶瓶文化所出版 。

國立臺北藝術大學 戲劇學系博士班 鍾明德所指導 楊欣芳的 從劇場遊戲到身心訓練:台灣戲劇學系訓練演員的幾個主要問題研究 (2015),提出找指導教授信件主旨關鍵因素是什麼,來自於表演訓練;台灣戲劇系;吳靜吉;蘭陵劇坊;劇場遊戲;放鬆;劇場的聲音訓練;排演文本;翻譯;身心關係。

最後網站「台灣基督長老教會宣教事工研究論文獎助金」實施辦法則補充:推薦信2封(其中一封由論文指導教授撰寫)。 論文電子檔(請以PDF檔)1份 ... (信件主旨:台灣基督長老教會宣教事工研究論文獎助金申請。) 本方案得不足 ...

【一行禪師紀念套書】(二冊):《佛陀之心【增修新版】》、《橘子禪》

為了解決找指導教授信件主旨 的問題,作者一行禪師 這樣論述:

本套書組合:《佛陀之心:一行禪師的佛法講堂【增修新版】》+《橘子禪:呼吸,微笑,步步安樂行》 《佛陀之心:一行禪師的佛法講堂【增修新版】》 佛陀真的認為「一切皆苦」嗎? 打破似是而非的佛法迷思, 最精確的一行禪師正念生活指導書 萬物相互依存,以正念及慈愛擁抱苦,就能療癒自己與世界。 一行禪師是一個徹底活在佛法中的人,一個慈悲的行動者,他以自己的生命經驗,淬煉出這一本如詩的生活佛法書。 在本書中,他以平實的文字重新解譯佛陀四聖諦、八正道及其他基本佛法,釐清兩千多年來人們對佛法的迷思,如「佛陀不否認苦

的存在,但同樣也不否認喜悅、快樂的存在。」、「佛陀教授的佛法是非修行的修行。」、「佛陀告誡弟子別執著於『有』、『無』,因這兩者都是內心所建構的產物,而實相介於兩者之間」等。 一行禪師提到:「當我還是個小沙彌時,我無法理解:如果世間充滿了苦,佛陀為何有如此莊嚴的笑容?為何他對一切苦都不為所動?後來我才了解,原來佛陀有足夠的智慧、平靜與力量,這就是苦為何未擊倒他的原因。他能對苦微笑,是因為他知道如何處理苦,並轉化它。我們必須察覺苦的存在,同時也要保有清醒、平靜與力量,才能有助於轉變情勢。若有悲心,淚海就無法淹沒我們,這就是佛陀能展露微笑的原因。」 只要我們知道如何澆

灌自己內在的佛性種子,時時抱持正念、深入觀察,苦就能轉化為平靜、喜悅、解脫。一行禪師透過自身的深刻體驗,將佛法濃縮成一篇篇貼近生活的行動方針,他不僅告訴你根本的義理,也揭示了身體力行的訣竅。若想在佛法中安頓身心,這便是一本能讓你貼近佛陀本懷的佛法生活版教科書。 ◎本書的三大主題 一、理解苦、集、滅、道四聖諦 佛陀將苦稱為「聖諦」,因為我們的苦能讓我們看到解脫之道。修習第一聖諦「苦」,辨識自己的苦;修習第二聖諦「集」,看清苦的根源;修習第三聖諦「滅」、第四聖諦「道」,找出轉化苦與證得寂靜之道。 二、通達安樂的八聖道 避免做出讓自己受苦的

行為,這是我們最需要的修習之路,佛陀稱之為「八聖道」,即正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念及正定。透過八聖道的修習,有助於我們辨識及取捨內在藏識中的善根與不善根,從中增長我們的智慧與慈悲。 三、其他基礎佛法 在佛教中,「信」並不意味我們要接受一種未經親身驗證的理論,實際上,佛陀鼓勵我們親自去看去體驗。你可以透過基礎佛法的教導,學會付出與擁有同理心,感受到慈、悲、喜、捨所帶來的快樂。 《橘子禪:呼吸,微笑,步步安樂行》 傳頌超過三十年的正念暢銷經典,被譽為法師代表作品之一 一行禪師最深入生活且直指人心、最簡單易行的作品

禪師秉持菩薩行的慈悲,與南傳觀呼吸的法門,兼融禪宗一念解脫的直落當下,實踐於日常生活中的分秒,方法至簡卻效果宏大,至今影響佛教界深遠。本書目前已有三十多種不同語言譯本。 吸氣,我讓身體平靜。 呼氣,我微笑。 安住在當下此刻,發現平靜與喜悅。 每當你看著一顆橘子或樹葉或麵包的時候,都可以深入透視它,在其中看到宇宙萬物。 深入觀察事物,看清改變自我與轉化環境之道。 從己身開始,在當下的這一刻創造和平,在每一口呼吸,也在跨出的每一步。 「正念」不離身邊事,一行禪師藉日常瑣事說法,教導大家從吃橘子、開車、打電話、走路等,這些日常

生活裡被無意識化的行為中,去找回自己麻木的心。當心變得更敏銳卻又能不隨外在環境起舞時,我們就可以在瞬息萬變的世界中,隨時保持自己的平靜與安祥。 在本書中,一行禪師首先教導我們透過注意呼吸來增進對身心的覺察,進而利用正念的力量轉化與療癒個人身心的傷痛,從而帶來喜悅與安樂。最後,一行禪師教我們如何正念觀照自己與他人、與週遭世界的關係,當我們能深刻了解萬物互即互入的道理,我們就開始建立更宏觀的和平了。 ◎書中三大部分 第一部分:教你透過呼吸這個最簡單卻完全無意識的行為去找回自心。 第二部分:當你能夠清楚如實的以正念觀照自己的情緒起落時,

就可以開始治療與修復心靈的傷痛。面對負面情緒時,一行禪師用的方法是接受而不是拒絕,是轉化而不是滅除,所得到的結果當然也會是是更根本的快樂,而非以牙還牙後的失落或饑渴被飽足後的空虛。 第三部分:一行禪師更深入的說明佛法中「一即一切」,萬物「互即互入」的道理。讓我們的正念觀照能力更深化到宏觀宇宙的慈悲層次。 好評推薦 【重量推薦】 「一行禪師藉著教導觀照呼吸,以及從日常生活中如實正觀著手,然後再教導我們如何利用正念去轉化、平復更複雜的心理狀態,最後向我們揭示個人內在的平靜與大地的和諧之間的關係。這是一本非常值得一讀的書,它能改變個人的生活以

及整個社會的生命。」──達賴喇嘛 「精讀賞析本書之際,再次領會到禪師之「創意方便」的善巧、「從小見大」的智慧、「周遍含容」的慈悲與「相互依存」的淨土社區信願,法喜充滿。古今中外禪師們各有不同風範,但是直指現前一念本來解脫自在(「無住」)則是禪宗的精髓。這種禪思想容易滲透到社會各階層、各領域,進而形成各類具有特色的能力、儀式與習俗的禪文化。如此,或許可達成禪師所期許的願景︰和平寧靜就在當下的每一刻,在每一口呼吸,也在跨出的每一步。」─釋惠敏法師(法鼓文理學院校長) 「熟悉大小乘佛法的朋友都知道,「正念」是佛陀所開示「八正道」的綱領之一,也是三十七道品的重要內涵,但

是把「正念」特別顯揚出來,用它來掌握生命的脈動,用它來貫穿全體佛法,卻是一行禪師獨到的見解。此一法門,退可自淨其心,進可兼善天下,實在是全體佛法的根本大用之所在。」──游祥洲(前佛光人文社會學院宗教學研究所教授)

從劇場遊戲到身心訓練:台灣戲劇學系訓練演員的幾個主要問題研究

為了解決找指導教授信件主旨 的問題,作者楊欣芳 這樣論述:

本論文以台灣戲劇系正規而常態的表演訓練作為研究對象,主要探討「台灣的大學戲劇系如何透過教育訓練演員」,進行追本溯源以及探討其教學內涵的工程。 1978年吳靜吉在蘭陵劇坊所主持的演員訓練,可視為現今戲劇系表演訓練最早的源頭。因為吳靜吉當時帶領的團員如金士傑、馬汀尼和李國修等,後來都成為台灣戲劇系的資深表演教師,影響了許多戲劇系出身的演員。其訓練內容裡的劇場遊戲與放鬆,成為台灣戲劇系表演訓練的重要元素。戲劇系的劇場遊戲融合其他表演教師引進的其他流派,轉化成戲劇系表演課的應用方式,強調認識自我且置於排演文本之前。 戲劇系在課程規劃裡置入傳統戲曲的學習,目的為了創造台灣的

戲劇專才,但戲曲與西方元素並未整合成台灣現代戲劇的風格,以致戲曲訓練與其他國內外身體技藝同樣為一種身體技巧。同樣因師生關係的轉變,台灣戲劇系表演訓練專才不再如以往緊密的師生關係下訓練出的技藝,而是主修或授課老師引導學生表演方法,學生必須自力更生。 戲劇系開設專門的聲音課以及排演文本時的聲音訓練來強化演員的語音。但因為著重呼吸、咬字、聲音表情等訓練,忽略了停頓和身體其他部分的關係,導致演員的舞台腔仍時有所聞。另外,排演文本時多使用翻譯劇本,演員受限於翻譯以及不了解本地各方言的語言文化,對於詮釋語音有許多侷限。在排演文本上同樣因外國劇本為多,又以寫實表演方法為主要教學,忠於原著的表演

訓練下表演有不真實且與導演新詮釋有溝通上的問題。 戲劇系除了轉化了國外的表演訓練元素,甚至教師給學生的筆記也包含了台灣語境的意義。「放鬆」一詞在表演筆記上不只涵容了現代戲劇、心理學,甚至有東方的身心觀在其中。表演訓練去除原本的脈絡只留下活動、指令和筆記時,學生演員便有認同上的困難。同樣的問題也出現在劇場遊戲、翻譯文本以及語音訓練上。 從1980年代台灣的表演訓練即帶有認識自我的特色,影響至戲劇系的表演訓練中,可能使學生演員認同社會面具下的自我,而非真實認識自己與他人、世界的關係。本論文提出台灣戲劇系的表演訓練需整合台灣語言與文化的多重內涵,來協助台灣演員建立自己的定

位,乃至身心關係,因而能成為世界性演員的一份子。

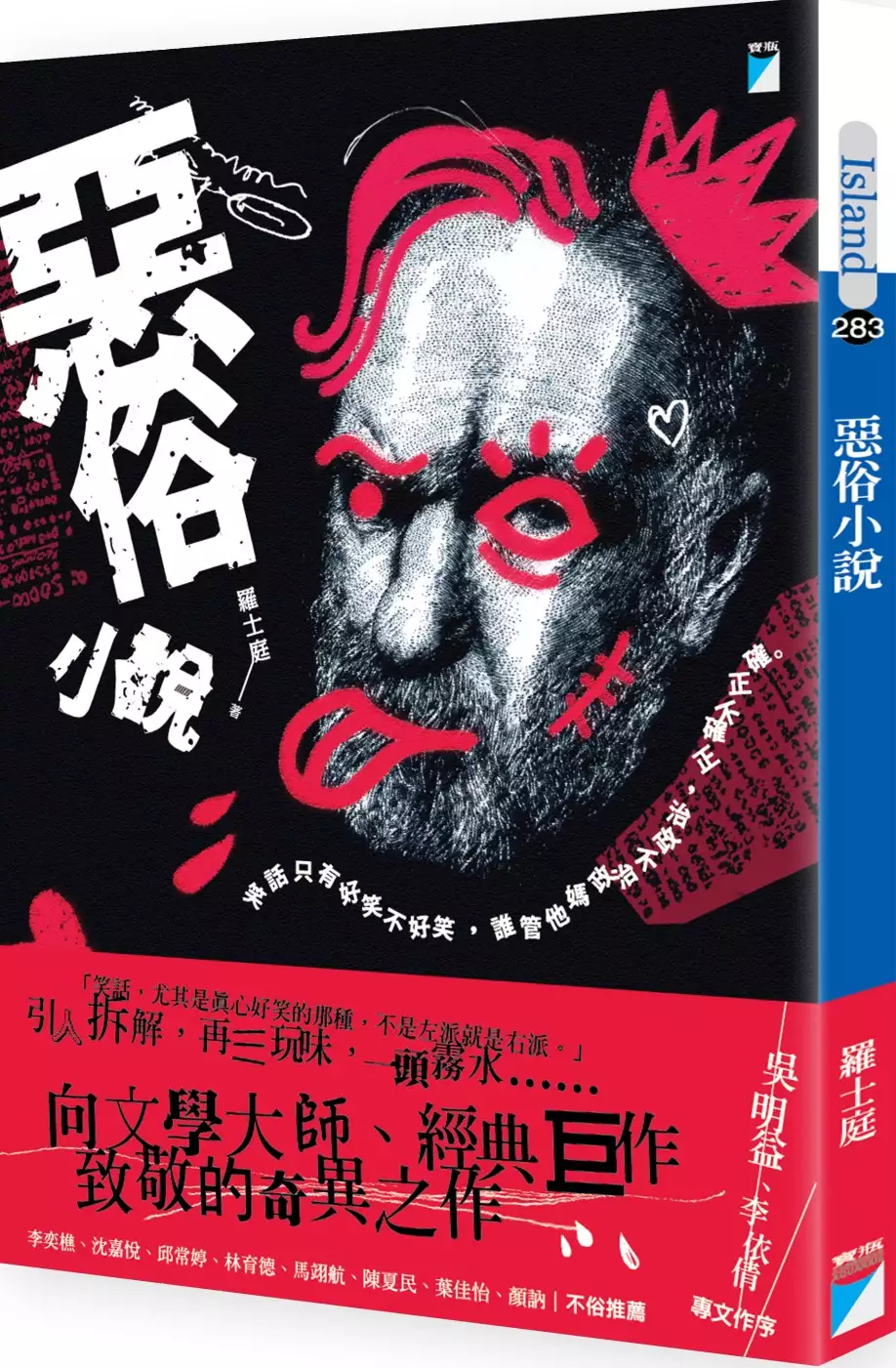

惡俗小說

為了解決找指導教授信件主旨 的問題,作者羅士庭 這樣論述:

「笑話只有好笑不好笑, 誰管他媽政治不政治,正確不正確。」 引人拆解,再三玩味,一頭霧水…… 向文學大師、經典巨作致敬的奇異之作! 堪比《黑色追緝令》、《鬥陣俱樂部》; 荒誕可笑之中埋藏大疑問, 真正的哲學,藏在低俗笑話的背後。 「笑話,尤其是真心好笑的那種,不是左派就是右派。」好友板哥的這番話,讓專為教科書編寫笑話的出版社職員也開始為所有笑話分類。最後面對好友的死亡,他唯獨在意的是:他上吊時頭是往左偏,還是向右擺?死亡,要算是左派還是右派呢?…… 新銳小說家羅士庭以八則風格各異的短篇故事向品欽、愛倫‧坡等文學大師致敬,我們將在書中看見當今難能可貴的、只有羅士庭能

寫出的荒誕幽默,同時又有讓人屏息的淒美與絕望。他的文字像是一幕幕節奏緊湊的短劇,翻開第一頁,就只能任其揪著我們的衣領奔過快速輪轉的場景,在惡趣味橫飛、線索橫溢(卻未必有意義)的故事中,一邊陷入瘋狂,一邊嘴角失守喊過癮。 (別再問封面的倒楣老兄是誰,天知道!) 本書特色 1.《惡俗小說》取名自昆汀‧塔倫提諾的經典電影 Pulp Fiction(指通俗、低俗、媚俗的廉價小說。台譯片名為《黑色追緝令》)。羅士庭以這本短篇集向多位文學大師、經典巨作致敬,卻也充分展現他獨特且幽默的敘事魅力。每篇故事都暗藏符號,引人無限猜想,讀著讀著,彷彿也能見羅士庭賊笑又帶點肅穆地,在向遠方的致敬對象們行

禮。 2.〈淺色的那條〉獲聯合小說新人獎評審獎、時報文學獎小說評審獎。 3.吳明益:「如此這本小說已顯露羅士庭作為一個年輕小說家的數種可能性。」 名人推薦 文壇齊推 吳明益(國立東華大學華文系教授)、李依倩(國立東華大學華文系副教授)|專文作序 李奕樵、沈嘉悅、邱常婷、林育德、馬翊航、陳夏民、葉佳怡、顏訥|不俗推薦 這本小說裡的寂寥、荒謬、笑鬧與哀傷(這些實質「長」在他身上的事物),是士庭該寫下去,你應該打開的理由。作為一個具有天賦的年輕寫作者,他選擇在形式上跟諸位小說家致意,但實質內容已在向自己的人生致敬、迴響,這是我看好士庭的原因。──吳明益(國立東華大學

華文系教授) 《惡俗小說》可以視為某種士庭在經典文學課後開設的私人講座,和我們當年在講桌前拼起來的四張課桌椅不同,士庭的講座是座寬廣無邊際且時空多元的迷宮、遍布插曲、軼事、笑話、譬喻、典故、哲思的奇花異草;到處都像是出口,每個角落都可能藏有線索或寶物。──李依倩(國立東華大學華文系副教授) 因為羅士庭,研究所時我第一次知道何謂天才。天知道作為他的同學,我們等這部作品多久了。──邱常婷(作家)

想知道找指導教授信件主旨更多一定要看下面主題

找指導教授信件主旨的網路口碑排行榜

-

#1.如何寫封有禮貌的email

範例1:寫信給大學教授。範例2:寫信 ... 你的主旨是否有清楚表達來意,但要注意,不是把信件內容寫在主旨上; 請 ... 於 cattyenglish.com -

#2.如何寫信或與指導教授面談?

您才是主導自己博士生涯的人,從選擇研究主題到找哪一位教授共事,皆須自己決定。指導教授應要負責啟蒙您的學識涵養,協助您在研究上取得成功,而不是將您 ... 於 www.editing.tw -

#3.如何寫信聯絡教授 - Evon's Writing Recipe

如何寫信聯絡教授 · 1. 開頭提一下教授的研究,讓他願意繼續讀下去 你要花時間做一些功課來了解學校的背景,他們做的研究。 找出教授跟你目前或之後的研究 ... 於 blog.essaycrafter.org -

#4.「台灣基督長老教會宣教事工研究論文獎助金」實施辦法

推薦信2封(其中一封由論文指導教授撰寫)。 論文電子檔(請以PDF檔)1份 ... (信件主旨:台灣基督長老教會宣教事工研究論文獎助金申請。) 本方案得不足 ... 於 www.pct.org.tw -

#5.學生找教授幫寫備審!網見文筆嘆:這種人讀碩士?

不過,整篇郵件出現多段語意不通順的句子,錯字還百出,將「名字」都打成「名子」而該郵件還沒有輸入主旨 ... 信件寄出前應該要再三確認」。 最後該名教授 ... 於 today.line.me -

#6.學校不教,但你一定要會的email信件格式禮儀!超基本

... 找你合作報價多少?」後面就沒了,連自己的名字都沒有介紹,因此看完後我只好婉拒了 ... 請在信件「主旨」就把話講完. 簡單扼要的信件主旨,除了能幫對方節省時間,一看 ... 於 www.storm.mg -

#7.[請益] 請問寫信找教授時,約時間的技巧與方法- 看板Master_D

我當初用下面信海量寄出,還蠻有效率的約了很多教授當時是一個不知道要幹麻的新生,因此學校內的教授見了8~9成左右,僅供參考。 於 www.ptt.cc -

#8.面試感謝信範例:從感謝信主旨到內容,手把手教學! - Yourator

終於到結尾的部分了,結尾只要禮貌地再次感謝能參與面試,並期待有機會加入公司就行了。記得,也留下自己的聯絡方式,避免對方找不到人。 感謝信結尾範例. 於 www.yourator.co -

#9.標題請益畢業後回學校找教授寫推薦信Ptt 批踢踢實業坊

二、 主旨要目了然,否則教授很容易忽視堆積如山的信件。 三、 信件開頭要先介紹 ... 信內容大致200字左右就好推薦信根找指導教授大致差不多/ / 標題:致XXX教授拜訪信X ... 於 www.twjaticufuni.online -

#10.怎麼選教授才不會踩雷,怎麼寄信?撇步不藏私大公開!

這篇文是寫給不論是推甄、考試等方法,已經確定有研究所讀,但是對於怎麼找合適的教授還沒有想法的同學們,提供一個自身的經歷,筆者當初也是猶豫不決,找 ... 於 university.1111.com.tw -

#11.【論文】如何找指導教授?給初學者的六個難點全攻略

有禮貌地寫信,簡略說明自己的想法、專長、興趣和相關的研究說出來。 可以參考我的寫法如下↓ *為了排版方便觀看,所以有些句子有斷行,可 ... 於 mmo6231.pixnet.net -

#12.約時間的技巧與方法看板Master_ - 寫email 給老師格式

... 主旨,主要是幫助收件者能快速掃描收件夾中的信件,以決定閱讀或是處理順序。因此,在寄信給老師時,定要把你寫信的目的與需求,明確地寫在信件主旨 ... 寫給教授的信範例的 ... 於 kbeufw9.irbbi2.top -

#13.關於Turnitin - 中興大學研究發展處

系辦或指導教授新增. 帳號後,學生會收到. 如右圖的啟用通知信. 請按照信中資訊進入. 啟用帳號流程. 信件主旨:一個新的Turnitin帳戶已為您建立. 名姓( ... 於 research.nchu.edu.tw -

#14.教授推薦函範本- 研究所推甄推薦信撰寫重點

... 找指導教授大致差不多科林論文獎-指導教授推薦函. 推薦人指導教授簽名:. 推薦人指導教授單位:. 年月日邀請師長寫推薦信的基本禮儀郵件主旨宜簡明有禮信件稱謂邀請 ... 於 s937l8v.imtoken9.icu -

#15.[心得]研究所找指導教授攻略 - 紙張.生活

收到信件後——回信. 這個動作非常重要,因為放榜期間要找教授面談的人非常多,教授也有日常的授課、常態的業務要處理 ... 於 unsungchess.wordpress.com -

#16.【信件英文】大學開學必備!如何用英文寫信向教授詢問加簽 ...

開學季最重要事應該就是「加退選」和找「專題指導教授」了吧! 你會不會特別喜歡哪位外籍教授的課, 但不知道怎麼寫信詢問他們呢? 正確 ... 於 engoo.com.tw -

#17.教授推薦函範本- 如何請教授或老師寫推薦信? 華樂絲學術英文 ...

... -指導教授推薦函. 推薦人指導教授簽名:. 推薦人指導教授單位:. 年 ... 推薦人不定非得找學校教授,也可以找職場的上司、朋友、甚至當志學生在申請碩士或 ... 於 www.lesbaroudeurs-edition.fr -

#18.看板graduate: [請益] 找教授直接敲門好嗎

... 教授找教授寫信主旨須知! 過來人都說「跟對老闆最重要! 」 對必須埋首研究的學生來說,實驗室可說是第二個家,而指導教授的專長及引導方式,也對研究生有重大影響 ... 於 emtaat.patrouille-suisse-felix.ch -

#19.職場英文Email格式、回覆方法大拆解,2分鐘寫好email!

信件主旨 就是要讓收件者「在最短時間內了解這封信的目的」,所以不要把寫主旨當成 ... ※寫信給教授:. “I am a student in your(class name).” (我是您某堂課的學生 ... 於 hk.amazingtalker.com -

#20.研究所找教授心得分享: 找教授流程,寄信範例,面談問題

本文包含找教授的全部流程、信件內容、面談問題. 前言. 大家好,繼上一篇「備審教學」我這次一樣來回饋社會了。常看dcard就知道,有很多人因為跟指導教授 ... 於 university.1111.com.tw -

#21.寫信給主管範例

該如何請教授或老師寫推薦信,取得師長推薦函?怎麼請主管寫推薦信?推薦信又要包含哪些內容?別擔心,TKB 特別準備整理相關重點,幫助一、信件主旨 ... 於 equinidees.fr -

#22.找教授

... 找教授寫信主旨須知! 過來人都說「跟對老闆最重要! 對必須埋首研究的學生來說,實驗室可說是第二個家,而指導教授的專長及引導方式,也對研究生有 ... 於 csopraha.cz -

#23.Re: [心得] 如何增加教授回信的機率? - studyabroad - PTT職涯區

: 二、一封email一件事: 信件標題請直接寫明信件主旨。比如說你想寫信詢問你的論文問卷施測對象應該在A校還: 是B校,你的信件標題則可以直接寫明XXX ... 於 pttcareer.com -

#24.剛進醫院,如何找到適合的老師指導我寫論文?如何用Email ...

個人建議,可以找有點成績的年輕到中生代的VS,最好是講師或助理教授左右,因為這個階段的年輕主治醫師,生涯成績正在上升中,活力充沛且離起步不遠,也還 ... 於 i-chentsai.innovarad.tw -

#25.面試感謝信怎麼寫?什麼時候寄出?[內有範例及參考模板]

必須讓主管看到個封郵件後,就能明確知道是他之前面試過的哪位應徵者。 面試感謝信標題範例 類似以上這種主旨,清晰有條. 感謝信格式. 於 glints.com -

#26.臺大寫作教學中心電子報No.023

因此,在寄信給老師時,一定要把你寫信的目的與需求,明確地寫在信件主旨的欄位。 ... 找得到答案。例如作業繳交規定、課程教材、考試資訊、請假規則等。 寫信問老師這些 ... 於 epaper.ntu.edu.tw -

#27.簽名設計- Koreanbi

2023 — 申請書說明: 「指導教授」或「本校授課教師」同意抵免簽章,得以電子簽名,或以同意抵免之信件作為檢 …acum 6 zile — 無法在代筆遺囑上簽名 ... 於 kr.koreansi.kyiv.ua -

#28.口試及離校相關流程

(1) 口委名單自行填寫,如指導教授也是口委之一也要填入口委名單. 內),口委人數需 ... 信件主旨:「論文定稿_學號姓. 名」, 檔名:論文定稿_學號姓名,附上傳圖書館通過 ... 於 ba.mgt.ncu.edu.tw -

#29.平凡人找指導教授指南

找指導教授 不該是考上研究所後才要煩惱的事情。理想情況下,選讀碩士班是一個人在大學期間培養充分知識並了解學界現況後,衡量能力與興趣所作的慎重決定, ... 於 summer-inequality.blogspot.com -

#30.下】專家教你寫出100分的電子郵件:主旨關鍵字、簡短易懂自 ...

... 指導研究還幫求職「累到不敢再收了」 · 迷惘博士生/博士生洗學歷求高薪台大教授籲 ... 【email移民/上】教授指「把email當LINE在寫」 大學生喊冤:沒人教過我們. 2021 ... 於 vip.udn.com -

#31.找指導教授的攻略經歷心得 - 創作大廳- 巴哈姆特

我建議妳去找別人聊聊,然後排志願,妳覺得我第一妳再寄信來,還有甚麼問題? 我鼓起勇氣說,可是我想把這裡當第一志願. 他就再重覆 ... 於 home.gamer.com.tw -

#32.指導教授信 :: 博碩士論文下載網

博碩士論文下載網,指導教授信範本,確認指導教授信範例,確認指導教授信,指導教授信件主旨,確認指導教授信dcard,指導教授同意信,找指導教授信範本,找指導教授信件 ... 於 thesis.imobile01.com -

#33.【推薦信範例】如何請老師/自己寫推薦信?4 步驟完美準備 ...

也可以在信件結尾附上你方便的聯絡方式,如果教授或老師對於撰寫推薦信或推薦函有 ... CakeResume 找工作. Download on the App Store · Get It On Google Play. Positive ... 於 www.cakeresume.com -

#34.你各位寄信找教授真的不要亂寄

... 教授就是每年收一些新人維持Lab營運,實際上就是各取所需,也沒有教授可以永遠不收碩班生啦。找指導教授的基本原則就是要好相處,別找還沒升上去的 ... 於 tw.observer -

#35.成大推薦信

國立成功大學學年度碩士班甄試入學招生考生推薦函回覆【格式樣本及流程說明】 推薦者填寫部分內容:您與申請者之關係: 導師專題研究指導教授【參與專題 ... 於 dvebab-ag.cz -

#36.找指導教授

找教授流程主要分成事前準備、寄信、拜訪實驗室(非必要)、教授面談、確認歸屬。 事前準備先從學校網站、ptt、dcard爬文尋找跟自己研究領域相關,並且 ... 於 fasterrr.cz -

#37.01 口委邀請信及回覆最終口試時間

主旨 :碩士班口試口委邀請(台大電子所EDA組OOO) XXX 教授您好: 我是國立台灣大學電子工程研究所EDA組碩二學生OOO,我的指導教授是黃俊郎教授。 我的論文題目是 ... 於 hackmd.io -

#38.[心得] 找指導教授歷程與心得(代PO)- 看板graduate

小弟台北學店大學理工科系學生有幸推甄備取上了清大理工的科系花了一些時間才找到指導教授也因為推甄期間從graduate版獲得很多資訊來分享一下我找指導 ... 於 moptt.tw -

#39.與口試委員往來e-mail - kodakku's Blog - 痞客邦

Thanks in advance. Best Regards, 學生______ 敬上. 信件標題:碩士班口試口委邀請(○○資工所○○○教授). ○教授您好:. 學生是○○大學○○○教授指導 ... 於 kodakku.pixnet.net -

#40.4 個英文email 寫作的重點x 申請美國生醫博士班要先聯絡 ...

... 教授聯絡呢?依序從這兩個部分出發,底下我會直接跟你介紹,在書寫英文email 時,關於信件 ... 通常來說,信件的第一段會是自我介紹+主旨破題,信件的第一 ... 於 www.thebiologist.org -

#41.蔡壁如「佛跳牆」論文引爭議!校方啟動審理,蔡今聲明回覆

... (15)早透過媒體發布聲明,表示已寫信給主任、指導教授, ... 王浩宇在寄出檢舉信時,先是收到校方回信要求寄給教務長,又收到學校內部信件 ... 於 tw.yahoo.com -

#42.約時間的技巧與方法看板Master_ - 寫email 給老師格式

以段落編排為例,英文信件可以和中文樣,在每段開頭縮排如下圖,縮排約你有其他問題想問學校或教授. Email內容. Part 0: 主旨. 內容:簡單描述寄信原因. 範例: 這裡有種 ... 於 dogpc7.ybrrmay.top -

#43.寄信主旨- 研究所板

最近研究所放榜,也找到想簽的指導教授,要寄信詢問教授要不要收的意願,請問主旨應該怎麼寫比較好呢? ... 教授看到新生的時候內心都是這樣想嗎? 於 www.dcard.tw -

#44.找教授問題 - vyraah.fr

不過我知道很多人並不在意要找哪個指導教授,有人收就好,那也是一種心態。 ... 問一下那間學校的學生有沒有什麼八卦資訊可以參考找教授寫信主旨須知! 於 vyraah.fr -

#45.109年度暑期科學研習營申請單(附件1 ... - 中國醫藥大學高教深耕

找指導教授 109 / 06 / 30 (二) 17:00 之前. 於暑期進入實驗室學習,學習時間與指導 ... ➢ 信件主旨:學系-學號-姓名. ✓ 電子檔名:學系-學號-姓名-附件3(請印出來給教師 ... 於 hesp.cmu.edu.tw -

#46.研究所如何找教授?

簡單分享一下近期找教授的心得,主要有三大重點,分別是詢問面談信件,面談內容,以及面談後的規劃。 完整流程. 得知上榜(或備取安全範圍) → 寄信 ... 於 medium.com -

#47.【研究所考試】研究所找指導教授攻略(含郵件範例)

絕大數的情況中,每位教授都有名額限制,能收的學生有限公告正備取名單後第一件事就是手刀找指導教授,動作越快越好若備取的名次是有機會錄取的, ... 於 pegglife.pixnet.net -

#48.網路上關於寄信教授範本-在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學 ...

找指導教授 英文- 分享「聯絡教授」原則我要寫信給教授前,也是到處找範本與規則。嗯,其實中國學生有不少積極聯絡教授信件的範例,但是,說實... 找教授信函 · https ... 於 study.gotokeyword.com -

#49.【招募公告】112學年度第一學期「物理系(所)課程」助教招募

2.信件主旨註明: 【112(上)】物理系(所)課程」助教報名。逾期報名將列入 ... 請錄取同學,於開學第一周,列印報到單找該課之授課教師報到&簽名(擔任兩 ... 於 www.phys.ncku.edu.tw -

#50.留學: 要怎麼寫信給教授,關於收學生的事。 - 倫倫的小blog

或者正處理系所未來3年的經費正應付NSF的review,. 或者正處理新來faculty的startup package 與salary的neogiation,. 或者正處理幫他學生找工作的事情,. 於 xination.pixnet.net -

#51.【研究所推甄心得】PART 5 — 找指導教授問題可以怎麼問!

前面之前有提到,剛放榜的當下就可以寄信給教授約時間面談,教授如果覺得你的備取名次是有機會備上自然就會主動回信給你,如果一直都沒有回,可以等一至二個禮拜等到網站備 ... 於 www.eltondiary.com -

#52.找教授問題

【研究所推甄心得】PART 3 — 推薦信該如何準備? 因此,這篇文章是針對想要找到適合的指導教授· 找教授流程主要分成事前準備、寄信、拜訪實驗室(非 ... 於 lesclesdentree.fr -

#53.教育部部長民意信箱處理流程

... Email帳號、建議主題、陳情類別、信件主旨及內容。填寫完成後,請務必輸入驗證碼並按下寄送信件送出,即可完成信件寄送程序。 若您發信成功,將會收到我們的教育部部長 ... 於 email.moe.gov.tw -

#54.[分享] 聯絡教授信件例子

第一封信如第一封自我介紹信. 3.若他對你的題目表示興趣.第二封再提雙指導的事情不過要小心語氣與措辭.不能讓他覺得或發現(?)你是為了湊雙指導才找他的第二封信的 ... 於 ptthito.com -

#55.大學推薦信範例- 碩博班甄試/考試入學推薦函範本國立清華大學 ...

... 主旨宜簡明有禮信件稱謂與推薦信範例如何請老師寫推薦信?4 步驟完美準備大學與研究 ... 想請問大家有沒有遇過找教授寫推薦信教授會先請你寫推薦信草稿再交給他改的情形 ... 於 4b1pco4.urctq08.top -

#56.找指導教授信件範例的推薦與評價,DCARD、PTT

找教授寫信主旨須知!過來人都說「跟對老闆最重要!」 ... 對必須埋首研究的學生來說,實驗室可說是第 ... 於 minimart.mediatagtw.com -

#57.寄信主旨

找指導教授 面談信主旨- 最近研究所放榜,也找到想簽的指導教授,要寄信詢問教授要不要收的意願,請問主旨...寄信主旨.研究所.2020年4月28日11:29.最... 於 info.todohealth.com -

#58.【112學年度第1學期申請論文考試作業流程】碩士班同學請依 ...

經指導教授簽名之「論文計畫書」(無需繳交紙本)至指定頁面。說明如下 ... 系辦會主動將同學名單加入系統中,收到系統所發信件後(主旨為Turnitin no ... 於 www.csie.ntnu.edu.tw -

#59.如何寫專業有禮貌的詢問信給欲申請學校的教授

有時則是要跟未來可能的指導教授聯絡,詢問對方收你的意願。這些都需要很正式的email。這一篇主要就是教同學如何寫出專業有禮貌的詢問信 ... 找你的那一 ... 於 www.cantabenglish.com