拾松辦桌小吃的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳淑華寫的 彰化小食記(增修版) 和黃婉玲,林偉民的 總鋪師辦桌:再現老台菜的美味記憶(增訂新版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站拾松辦桌小吃_拾松小吃店 - 518熊班也說明:拾松辦桌小吃 店成立於2018年,以結合「辦桌」及「小吃」兩種最在地的台灣飲食文化,拾松將來希望為此推廣盡一份心力。 拾松二字中的「拾」是拾松靈魂人物之生日月份十 ...

這兩本書分別來自遠流 和健行所出版 。

國立高雄餐旅大學 飲食文化暨餐飲創新研究所 潘江東、吳美宜所指導 王譽蓁的 從喜慶菜餚到特色小吃談府城魯麵文化之衍變 (2016),提出拾松辦桌小吃關鍵因素是什麼,來自於魯麵、臺南飲食、傳承、喜慶菜餚。

而第二篇論文國立高雄師範大學 台灣歷史文化及語言研究所 李文環所指導 蔡珮緹的 臺灣薑母鴨及其產業之研究 (2014),提出因為有 食補、藥膳、文化中介者、飲食文化、文化產業的重點而找出了 拾松辦桌小吃的解答。

最後網站*新北新店美食*拾松辦桌小吃~小清新室內花園,餐點好吃,環境 ...則補充:Sep 09. 2020 10:38. *新北新店美食*拾松辦桌小吃~小清新室內花園,餐點好吃,環境驚艷,宜蘭傳統料理,有包廂,菜單,大坪林站餐廳. 6371. 創作者介紹.

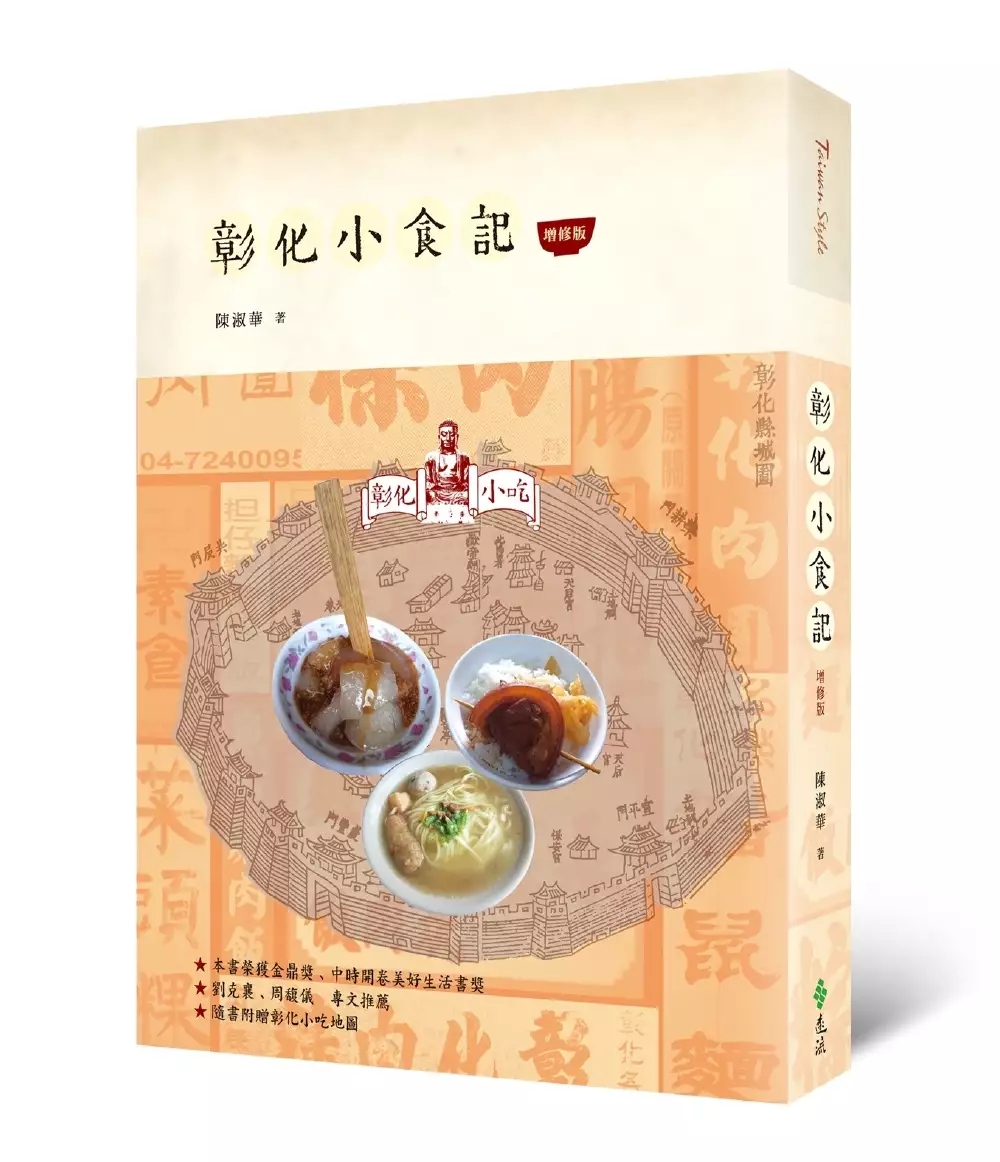

彰化小食記(增修版)

為了解決拾松辦桌小吃 的問題,作者陳淑華 這樣論述:

~八卦山腳下,小吃之都的田野尋味之旅 十二道彰顯地方風格的主味+十三種不容錯過的延伸滋味+十四幅擴展視野的延伸風景 不僅是美味的食記,還是收藏生活記憶、探究文化底蘊的──彰化街頭飲食深度踏查 ★本書榮獲文化部金鼎獎、中時開卷美好生活書獎 ★劉克襄(作家)、周馥儀(賴和文教基金會執行長) 專文推薦 ★隨書附贈彰化小吃地圖.貼心收錄店家資訊,方便讀者輕鬆攜帶、按圖索驥,一嚐各式美味。 肉圓、肉包、爌肉飯, 還有一碗碗淋著肉燥高湯的麵 在八卦山的俯瞰下, 彰化市以古城為中心, 長久以來,一種堅持總是被默默的守著 讓豬肉香在番薯、稻米和麵粉的環繞下 發

光發熱成一道又一道純粹的地方小吃 台灣各地都有肉圓,但彰化肉圓為何有種綿綿不絕的拉彈力道?那可是獨尊番薯粉的肉圓皮,在油鍋裡歷練翻轉而出的獨特光芒? 貓鼠麵、黑肉麵,乍聽有些嚇人呢!那其實是一碗碗以肉燥煉湯的美味煮麵,清甜湯頭裡的蛤仔味,絲毫不遜於以蝦頭熬成的台南擔仔麵。 幾乎家家都煮得出的尋常爌肉,怎麼成了舒國治筆下的「市吃」?彷彿二十四小時接力賽般賣著爌肉飯的各個店家,怎麼為這簡單的味道注入山城特有的魅力?又勾勒出怎樣日夜不歇的勞動身影? 全台「最好」的小食攤,乾炒花生米、煎魚、筍湯、糯米大腸,再平常不過的鄉野小食,到底有多細膩清淡有味?深藏著怎樣無法複製的烹調祕方

? 「圓仔湯」、「燒肉圓」,日本時代作家賴和、楊守愚筆下闖蕩街頭的走擔,今日可還覓得到同樣的味道? 彰化,被作家舒國治譽為全台最好的小吃所在,也是作者陳淑華味覺記憶的原點。這回,繼《島嶼的餐桌》後,她將關注的飲食田野移駐到家鄉彰化,透過擅長的文化田野爬梳,細細追索彰化街頭小吃的源流,於是從兒時生活的記憶出發,循著上個世紀二、三○年代作家賴和、楊守愚筆下描述的場景,八○年前後「古蹟仙」林衡道與《野外雜誌》記者踏查的步履,以及更近一些約莫世紀之交舒國治的漫遊地圖等,一處一處尋訪,一攤一攤品嘗,一書一書翻找……,交織出彰化街頭飲食在傳統的執著中所創造出的顛覆滋味,串連起一趟穿越百年的彰化

小吃奇幻旅程,在展現地方風格的味覺堅持裡,找到孕育它的力量所在。

從喜慶菜餚到特色小吃談府城魯麵文化之衍變

為了解決拾松辦桌小吃 的問題,作者王譽蓁 這樣論述:

本文研究府城人記憶中的喜慶菜餚-魯麵,以臺南地區為主要研究場域。希望藉由記錄魯麵的形成背景及在地居民的喜慶飲食經驗,勾勒出臺南人獨有的魯麵飲食記憶;並探究近年興起的特色小吃風潮,是否影響在地飲食文化的傳承與改變。本研究透過文獻回顧法、參與觀察法來建構,再運用滾雪球抽樣的方式來選擇研究對象,選取熟習「打魯麵」技藝之業者、專家,及不同背景的居民,共16位在地居民,進行深度訪談。經研究發現,台南風俗慣習及飲食與漢人移民息息相關,府城魯麵代表喜慶的象徵食物,選用食材豐盛且講究,不僅手工細緻做法繁複費時,擁有此項烹調技藝者更在家族中備受禮遇。另從仕紳之家宴客菜色安排,到常民飲食小吃,其傳承更影響了魯麵

的風味與食俗。「魯麵」作為早期農業社會珍貴的喜慶必備菜餚,在特殊時節才得品嚐,其豐盛豪華的美味與主人體貼之心意,使得魯麵得以流傳綿延,更在無形中融入生活,成為臺南府城的特色小吃,也成就了臺南人特有的魯麵記憶,並型塑出在地獨特的飲食文化。

總鋪師辦桌:再現老台菜的美味記憶(增訂新版)

為了解決拾松辦桌小吃 的問題,作者黃婉玲,林偉民 這樣論述:

啟發電影《總鋪師》的美食書 重現古早味辦桌菜,不僅分享廚藝故事, 通心鰻、菊花筍絲干貝、雞仔豬肚鱉、布袋雞等大菜料理祕笈一一公開上菜! 還記得早期的台灣,舉凡婚喪喜慶,總喜歡在自宅門前、曬穀場等空地搭棚,以「辦桌」形式宴請親朋好友。攜家帶眷前來祝賀的賓客,把棚子擠得水泄不通,或是啃著瓜子聊天,或是喝著汽水,熱鬧的敘舊氣氛,即使處於沒有冷氣的悶熱空間裡,依然讓人備感溫馨! 而這種結合熙來攘往的人群和富有濃厚人情味的圓桌,是最具有台灣本土色彩的飲食特色,也是最道地的外燴飲食風情。 辦桌文化裡,一場完美的辦桌饗宴,除了完善的食材及分工的幫手外,「總鋪師」更是整個辦桌活動裡

的靈魂人物。辦桌不只是把佳餚美味搬上桌,其中蘊含著諸多飲食的學問與禮數。為了走訪昔日的辦桌情形,本書作者展開挖掘老師傅記憶的不可能任務,而當年辦桌的辛苦與喜樂也逐一浮現…… 如今身處創新時代的我們,是否願意停下腳步,重新看待這個深具人情趣味的「辦桌飲食文化」?讓年輕的世代,也能體驗「鼎灶路邊擺,酒席沿街設」的特有景象,而不是讓它成為了懷舊照片裡的殘影! 本書特色 ★ 讓人重拾懷舊風古早氣味與溫暖回憶的飲食故事 ★ 為本土辦桌文化留下珍貴的飲食紀錄 名人推薦 台灣工藝研究發展中心主任許耿修、台南市政府文化局長葉澤山、飲食作家莊祖宜、鬍鬚張張永昌董事長、電台主

持人李菁、郭念洛、羅國盛 美味推薦 傳統辦桌,又有人戲稱為「黑松大飯店」,那是台灣最令人迷戀的庶民文化。黃婉玲女士將辦桌這項傳統飲食文化記錄下來,不僅記錄下台灣道地古早味,也記錄下那份共同的美好記憶。那記憶,散發著一種人親土的味道,令人回味再三,也讓我這五年級好有感覺。-台南市政府文化局長葉澤山 總鋪師是鬍鬚張路邊攤時期的貴人,將當時木匠轉行的創辦人張炎泉調教出一手好手藝,成為一碗餐廳級的滷肉飯。現在想要看到辦桌的畫面根本沒什麼機會,不妨和婉玲一起進入辦桌的世界,絕對會有深入其境的感動。—鬍鬚張股份有限公司董事長張永昌 黃婉玲是追尋古早味、辦桌好滋味的最佳推手。

-台北廣播電台主持人 羅國盛 記憶中的古早味,就屬黃婉玲最知道--嗅出辦桌的新天后。--教育廣播電台主持人郭念洛 從婉玲的作品中,不僅道出辦桌人的精湛廚藝,也點出她自己一路跟隨的熱情執著,融會成一道道濃郁人情的好滋味……-中央電台節目主持人李菁

臺灣薑母鴨及其產業之研究

為了解決拾松辦桌小吃 的問題,作者蔡珮緹 這樣論述:

當代,「薑母鴨」三個字可說已是臺灣人冬令進補的代名詞,然而究查歷史文獻卻鮮少出現,倒是「龍眼米糕」、「八珍燉雞」、「當歸羊肉」等才是傳統冬令進補的飲食。事實上,1968年《經濟日報》中才首次報導薑母鴨,迄今不過半世紀,薑母鴨專賣店已遍布全臺並跨足海外市場的食補產業。何以如此?這是筆者試圖要探討的核心議題。 為了釐清薑母鴨從文化而產業的轉變樣貌,本研究從下列六點來探討:(一)薑母鴨在傳統飲食文化中的定位。(二)薑母鴨飲食文化商品化契機,以及成功產業化的特質。(三)薑母鴨產業化過程中的飲食文化中介者。(四)當代薑母鴨產業現況。(五)薑母鴨產業的困境與突破。(六)傳統薑母鴨飲食文化與現代薑母

鴨產業文化的反饋與滲透。綜合上述研究,本文獲得二項成果。首先,薑母鴨飲食文化得以產業化,除了業者緊扣臺灣人食補文化的產業塑造之外,產業拓展的時機正好是臺灣社會轉型、外食人口倍增的階段,業者在既有食補文化底蘊上,研發了加入中藥材的薑母鴨,創發不同於以往的食補經驗,使得薑母鴨走向藥膳化,再經由文化中介者的推動與鼓勵而逐漸擴大產業效應。天時、地利及人和的時空背景,藥膳薑母鴨取代了傳統的食補薑母鴨。其次,薑母鴨產業現況,除了連鎖店遍佈全臺灣之外,超商、量販業者也提供了更多元且人性化的販售方式。1993年起臺灣薑母鴨業者更前進中國拓展分店,有趣的是,臺灣與中國雖然同屬華人圈,薑母鴨卻在兩地發展出不同的消

費文化。臺式薑母鴨明顯緊緊依附著傳統食補文化,在中國,薑母鴨僅僅被當作火鍋來食用;在論述上,臺灣業者往往強調薑母鴨是「中國」古代帝王的食補飲食,然而在中國人的眼中,薑母鴨來自「臺灣」。整體而言,薑母鴨產業在臺灣飲食文化中不僅改變以往薑母鴨的食補經驗與方式,進而建構一個屬於臺灣人的共同新記憶,更扮演著延續臺灣食補文化的要角。因此,從薑母鴨產業化的過程與現況分析來看,文化的力量是產業形塑的重要發展要素,而當產業蓬勃之時也能賦予產業新文化。總之,文化與產業是一種互為再生產的過程。

拾松辦桌小吃的網路口碑排行榜

-

#1.拾松辦桌小吃| iCHEF Online Store

拾松辦桌小吃. 19:30 開始營業. Store Info. 辦桌涼菜. 小菜. 等路. 防疫屯糧專區. 主食. 熱菜. 辦桌涼菜. 涼拌魚皮. NT$80. 梅子苦瓜. NT$65. 紹興醉雞. NT$100 ... 於 shop.ichefpos.com -

#2.拾松新店店西魯肉美食.宜蘭辦桌美食大坪林也有.一人就能吃辦 ...

大坪林美食|拾松新店店,傳統辦桌菜美食西魯肉、宜蘭糕渣、卜肉都可以吃到。拾松新店店菜單價格不貴,美味的辦桌料理小吃化,值得推薦給喜歡吃辦桌菜 ... 於 angela51.com -

#3.拾松辦桌小吃_拾松小吃店 - 518熊班

拾松辦桌小吃 店成立於2018年,以結合「辦桌」及「小吃」兩種最在地的台灣飲食文化,拾松將來希望為此推廣盡一份心力。 拾松二字中的「拾」是拾松靈魂人物之生日月份十 ... 於 www.518.com.tw -

#4.*新北新店美食*拾松辦桌小吃~小清新室內花園,餐點好吃,環境 ...

Sep 09. 2020 10:38. *新北新店美食*拾松辦桌小吃~小清新室內花園,餐點好吃,環境驚艷,宜蘭傳統料理,有包廂,菜單,大坪林站餐廳. 6371. 創作者介紹. 於 saliha.pixnet.net -

#5.拾松新店店- 網友評價、菜單- 小吃 - 愛食記

拾松 (新店店)|新店美食・捷運大坪林站・傳統辦桌菜也可以文青又有質感・來自宜蘭的...拾松新店店,一人也能享受的辦桌料理,一口就被圈粉的蘭陽總舖師美味... 於 ifoodie.tw -

#6.【新北美食】新店區。拾松(新店店) 大坪林站宜蘭傳統美食西魯肉

自從環狀線開通後,更多美食餐廳進駐到新店大坪林站了,就連宜蘭在地有名的拾松辦桌台菜小吃都來插旗。拾松的新店店就... 於 wreadit.com -

#8.拾松辦桌小吃(@10sung_) • Instagram photos and videos

拾松辦桌小吃. 10 SUNG BANDO-ROADSIDE BANQUET AND STREET FOODS 宜蘭店:宜蘭市女中路一段303號新店店:新北市新店區寶安街52號. 於 www.instagram.com -

#9.【宜蘭小吃】拾松|西魯肉糕渣芋泥牛肉麵麵疙瘩!單點就能 ...

宜蘭陽明醫院旁的女中路上,一家宜蘭風味小吃餐館,由辦桌30多年的總舖師掌廚,滿滿的手路菜,從西魯肉、糕渣、芋泥在拾松隨時單點就能吃到,而且CP值 ... 於 kafkalin.com -

#10.[宜蘭]<吃-Food> 宜蘭市-拾松平價的宜蘭古早味辦桌料理

這家餐廳是粉圓在網路上看到的店, 似乎是宜蘭市新崛起的小吃店雖然不是在 ... [宜蘭]<吃-Food> 宜蘭市-拾松平價的宜蘭古早味辦桌料理 ... 拾松宜蘭店. 於 fanny4lin.pixnet.net -

#11.新北新店‧ 拾松 來自宜蘭的經典台菜,人少少也可以辦桌!新店 ...

那天從北宜公路回台北,在新店附近覓食時,發現宜蘭知名的臺菜小吃「拾松」在新店大坪林也有分店,決定前來品嚐。店門口的復古招牌很有特色,濃濃台味 ... 於 mary082878.pixnet.net -

#12.新北新店美食|大坪林捷運站旁,總鋪師手路菜~拾松

新北新店美食|大坪林捷運站旁,總鋪師手路菜~拾松~,宜蘭小吃:西魯肉.糕渣.卜肉辦成桌 · 落腳新店十多年,見證了此地的快速發展, · 依循著老屋既有的 ... 於 im0071.com -

#13.拾松辦桌小吃店/負責人:楊_欣- 寶安街 - GO台灣公商查詢網

公司名稱:拾松辦桌小吃店·代表人姓名:楊_欣·公司所在地:新北市新店區寶安街52號·統編:85337722資本總額:100000·公司狀況:核准設立·核准設立日期:2020/1/21. 於 gotw101.com -

#14.拾松辦桌小吃(新店店) - Doweing

·拾松辦桌小吃(新店店) ·文章:https://jfsblog.com/blog/post/10sung-bando-roadside-banquets 拾松是來自宜蘭的傳統美食、中式點心,主打特色的台菜料理和辦桌文化, ... 於 doweing.com -

#15.拾松辦桌小吃 - Feno

謝謝「拾松」招待,只要花費百元左右就能在臺北品嘗30年總舖師經驗的辦桌菜或蘭陽小吃,而且還是自家制的安心美食,推薦這家有問鼎必比登小吃資格的臺菜小吃,給喜愛莊 ... 於 www.fenomendak.co -

#16.【宜蘭縣宜蘭市美食】拾松宜蘭總店- 網友評價、菜單&推薦餐點

拾松 電話:(03)9381017地址:宜蘭縣宜蘭市女中路一段303號營業時間:11:0. 【宜蘭小吃】拾松|西魯肉糕渣芋泥牛肉麵麵疙瘩!單點就能品嘗宜蘭傳統辦桌菜- 卡夫卡愛旅行. 於 ihungrybear.com -

#17.拾松- 菜單、價格、餐廳評論 - Facebook

拾松辦桌小吃 店營業資訊一覽①宜蘭本店宜蘭縣宜蘭市女中路一段303號(宜蘭轉運 ... 不僅料理地道好吃 老闆善舉更是溫暖人心 解封後唯一選擇~~"拾松"宜蘭小吃 . 於 zh-tw.facebook.com -

#18.新北新店美食餐廳推薦拾松辦桌小吃大坪林站附近氣氛好聚餐好 ...

新北新店美食餐廳推薦拾松辦桌小吃大坪林站附近氣氛好聚餐好吃石松(3). Done. Comment. 4 views. 0 faves. 0 comments. Taken on June 6, 2020. All rights reserved ... 於 www.flickr.com -

#19.新北新店美食-拾松辦桌小吃新店分店-宜蘭在地特色美食/蘭陽辦 ...

拾松辦桌小吃 營業時間: 週一至週日11:30~14:00、17:00~20:30地址:231新北市新店區寶安… 於 iuafamily.wordpress.com -

#20.「#拾松辦桌小吃」精選Top10懶人包|波波黛莉 - PopDaily

宜蘭才吃的到的西魯肉你吃過了嗎?總鋪師的辦桌菜每樣都超好吃. 於 www.popdaily.com.tw -

#21.[食記] 宜蘭市區拾松(辦桌小吃糕渣卜肉西魯肉- food

[食記] 宜蘭市區拾松(辦桌小吃糕渣卜肉西魯肉. 看板 Food. 作者 TW00500203. 時間 2021-02-03 00:14:12. 留言 2則留言,2人參與討論. 推噓 1 ( 1推 0噓 1→ ). 於 ptttravelfood.com -

#22.拾松小吃專門店,宜蘭小吃一次網羅~宜蘭轉運站附近美食

西魯肉可以說是宜蘭最具代表性的傳統美食之一,這道料理在辦桌幾乎都會出現,相傳西魯肉是古時候鄉下人家生活比較貧困,所以用大白菜、香菇絲、紅蘿蔔絲、 ... 於 www.mecocute.com -

#23.拾松宜蘭總店|宜蘭市區食記|文青風格傳統宜蘭在地特色小吃

下回如果來到宜蘭,人不多但想來點當地的特色美味,這家拾松是間值得一訪的好店! 【特點分析】. 宜蘭傳統辦桌美食小吃; 涼菜就有十來種,非常豐盛; 店內 ... 於 carlming.net -

#24.拾松(新店店) | 大坪林巷內台式小吃美味宜蘭辦桌菜【新北市 ...

日前朋友們臨時約聚會由於友人們正好在新店決定約新店大坪林附近大夥搜尋附近的餐館後找到三號出口旁的拾松就這樣偶然第一次吃到餐點味道不錯價格實惠 ... 於 breeze8717.pixnet.net -

#25.潔西麻的美食日記 【宜蘭/宜蘭市】拾松辦桌小吃(宜蘭總店)

潔西麻會知道這間拾松辦桌小吃店是因為看到三立電視台的節目介紹剛好有要到宜蘭來玩第一個地方就先安排了來拾松吃午餐這樣比較順路這裡是宜蘭陽明醫院 ... 於 juicybaby0068.pixnet.net -

#26.拾松宜蘭總店】評價、電話、營業時間

拾松 宜蘭總店(地址:260台灣宜蘭縣宜蘭市女中路一段303號|電話:03 938 1017)更多【餐廳美食】熱搜推薦-:宜蘭辦桌小吃餐館:拾松大坪林菜單:宜蘭西魯肉餐廳:宜蘭 ... 於 hot-shop.cc -

#27.新店大坪林捷運站拾松辦桌小吃菜單宜蘭名產糕渣卜肉西魯肉通 ...

新店大坪林拾松辦桌小吃主打宜蘭國宴小吃糕渣卜肉西魯肉都可以單人享用就在大坪林捷運站3號出口後面拾松辦桌小吃是從宜蘭來開分店的喔店內店外布置的文青感十足有點 ... 於 dressingfrad.pixnet.net -

#28.拾松-新店店- 遊客評語- 道地宜蘭美味小吃 - TripAdvisor

每次來這家餐館都客滿,今天點了西滷味麵,炒時蔬,和甜點芋泥,真的很好吃,聽老闆說這裡有傳統宜蘭美味發源菜單,屬於"國宴"級總舖師,烹煮國宴美食的辦桌小吃,下次 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#29.[宜蘭火車站小吃推薦]拾松小吃專門店-經典蘭陽料理一應俱全

[宜蘭火車站小吃推薦]拾松小吃專門店-經典蘭陽料理一應俱全,平價也能吃到辦桌級大菜! 47505. 於 www.howsayhow.com -

#30.拾松新店

謝謝「拾松」招待,只要花費百元左右就能在臺北品嘗30年總舖師經驗的辦桌菜或蘭陽小吃,而且還是自家制的安心美食,推薦這家有問鼎必比登小吃資格的臺菜小吃,給喜愛莊 ... 於 www.ruiouwir.co -

#31.拾松小吃專門店 - Alisign

拾松是一間小吃專門店,老闆有著30年經驗總舖師的經驗,店內販售餐點以宜蘭傳統料理 ... 拾松辦桌小吃店營業資訊一覽①宜蘭本店宜蘭縣宜蘭市女中路一段303號(宜蘭轉運 ... 於 www.alisingh.co -

#32.拾松宜蘭

這家拾松小吃專賣店主要賣的是宜蘭家常菜,像是西魯肉、蘭陽糕渣、蘭陽芋泥,西魯肉這個有點像是辦桌菜,真的好吃!另外還有紅燒牛肉麵、炒飯這種臺灣 ... 於 www.thedncba.co -

#33.天天新黃昏市場內古早味辦桌羹,份量實在一個人也能輕鬆上菜

三民區天天新市場美食新攤位分享,之前就很喜歡左營自由黃昏市場內那家古早味辦桌羹專賣的-高興宴席外燴,從粉絲團上知道,居然距離熊家更近的三民區 ... 於 bearlovefood.com -

#34.拾松辦桌小吃店 - 公司資料庫

公司名稱, 拾松辦桌小吃店 ; 負責人, 楊子欣 ; 登記地址, 新北市新店區寶安街52號 ; 公司狀態, 核准設立 ; 資本額, 100,000元. 於 alltwcompany.com -

#35.拾松辦桌小吃店· 楊子欣 - OPENGOVTW

拾松辦桌小吃 店統一編號為85337722. 代表負責人為楊子欣. 所在地為新北市新店區寶安街52號。 於 opengovtw.com -

#36.新店拾松辦桌小吃西魯肉糕渣干貝芋粿松總鋪師手路菜

來自宜蘭的美食. 餐廳復古的裝潢,木窗,木門和候位的椅子很好看. 拾松辦桌小吃. 捷運新店線大坪林三號出口. 大坪林站也是環狀線站,交通很方便. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#37.宜蘭必吃小吃店-拾松|西魯肉飯。紅油蝦仁炒手。蘭陽芋泥 ...

宜蘭必吃道地小吃店~拾松小吃專門店,來宜蘭一定要來吃宜蘭小吃,而”拾松”是由三十幾年掌廚經驗的老師傅所開的宜蘭小吃店,宜蘭必吃小吃推薦的有糕 ... 於 tisshuang.tw -

#38.【新店】拾松辦桌小吃,來自宜蘭總舖師辦桌手藝 - Yahoo奇摩

拾松 展現了早期宜蘭的辦桌料理呈現,將台菜料理和辦桌文化以街邊小吃的方式呈現,料理風味真的深得我心,烹調手法老練但又不失細膩。 於 tw.travel.yahoo.com -

#39.Fw: [食記] 宜蘭市區拾松(辦桌小吃糕渣卜肉西魯肉- 看板I-Lan

作者: TW00500203 (Ming) 看板: Food 標題: [食記] 宜蘭市區拾松(辦桌小吃糕渣卜肉西魯肉時間: Wed Feb 3 00:14:12 2021 【拾松宜蘭總店】 電話:03 ... 於 www.ptt.cc -

#40.【新店美食】「拾松」傳承自總舖師的手路菜 - Ken&Alice 玩樂誌

外薄酥內滾燙的『糕渣』$100是宜蘭代表小吃,也是榜上有名的國宴手路菜。 新店美食-拾松辦桌小吃. 吹彈可破的ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ『糕渣』 ... 於 kenalice.tw -

#41.拾松辦桌小吃店-台灣公開資訊網

拾松辦桌小吃 店 公開資訊調查報告 ; 新北市政府經濟發展局新北市商業登記清冊 · ADDRESS_CODE, 新北市新店區 ; 財政部財政資訊中心全國營業(稅籍)登記資料集 · 營業地址, 新 ... 於 tw.datagove.com -

#42.宜蘭拾松

這家拾松小吃專賣店主要賣的是宜蘭家常菜,像是西魯肉、蘭陽糕渣、蘭陽芋泥,西魯肉這個有點像是辦桌菜,真的好吃!另外還有紅燒牛肉麵、炒飯這種臺灣人愛的料理,而且 ... 於 www.chisoku.me -

#43.新店美食拾松X魔王來自宜蘭總鋪師的一手好菜宜蘭美食糕渣西 ...

拾松辦桌小吃 ... 拾松新店店就開在大坪林站三號出口後方,非常近,拾松的本店位在宜蘭,在當地相當知名,且拾松早期是以辦桌菜起家,擁有超過30年的 ... 於 bibilo.tw -

#44.「文青」小吃部,一個人也能享用的國宴料理 - Hi宜蘭

蘭陽辦桌名菜你一定知道這幾味:糕渣、西魯... ... 文青小吃部-拾松|照片來源宜蘭ㄚ欣的美食日誌). 「拾」象徵辛苦的含意,「松」源於該總鋪師楊 ... 於 www.hiilan.com.tw -

#45.拾松辦桌小吃店

拾松辦桌小吃 店情報,2020年3月1日— 自從環狀線開通後,更多美食餐廳進駐到新店大坪林站了,就連宜蘭在地有名的拾松辦桌台菜小吃都來插旗。拾松的新店店就開在大坪林站 ... 於 needmorefood.com -

#46.2020.05.15 拾松辦桌小吃|總舖師掌廚。辦桌料理小家庭也 ...

爬完抺茶山後當然是回宜蘭吃好料「拾松辦桌小吃」 是看到宜蘭朋友po美食文時發現的文青風的總舖師等級平價小吃店菜單都是宜蘭的傳統辦桌料理△ 透明 ... 於 huibarbie79.pixnet.net -

#47.一人也能享受的辦桌料理,一口就被圈... :: 大坪林桌菜 - 旅遊台灣

大坪林桌菜, 前陣子恰好看到拾松辦桌小吃(新店店)在大坪林站三號出口附近整修,沒想到沒多久跟環狀線開通日一起試營運了。拾松是來自宜蘭的傳統美食、 ... 於 travelformosa.com -

#48.[食記] 宜蘭市區拾松(辦桌小吃糕渣卜肉西魯肉- 看板Food

[食記] 宜蘭市區拾松(辦桌小吃糕渣卜肉西魯肉 ... 【拾松宜蘭總店】 電話:03 938 1017 地址:宜蘭縣宜蘭市女中路一段303號營業時間:11:00–14:00, ... 於 pttfoodtravel.com -

#49.拾松辦桌小吃店和平區外送| 菜單 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向和平區的拾松辦桌小吃店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#50.宜蘭辦桌菜【新店美食】「拾松」傳承自總舖師的手路菜 - DVP

五星級的酒家菜新增幾樣現在宜蘭最夯地特色小吃—其中一樣炸三寶〈記者王名煒攝〉 酒家菜報那麼多,在中國文化裡很早就已出現,「有吃又有拿」才顯得出主人家的大方。今天真 ... 於 www.xjsfopx.xyz -

#51.臺北美食 拾松|兩個人也能吃辦桌 - 阿呆夫妻過日子

【拾松】. 一天忙碌的工作後, 最想吃台式料理, 如同每次出國到第5天, 就開始想念牛肉麵?! 我們果然還是個臺灣胃?? 無意間看到網友分享的【辦桌菜– ... 於 adaitalk.com -

#52.[食記] 宜蘭市區拾松(辦桌小吃糕渣卜肉西魯肉

【拾松宜蘭總店】 電話:03 938 1017 地址:宜蘭縣宜蘭市女中路一段303號營業時間:11:00–14:00, 17:00–20:00(無公休) 消費時間:2021年1月每人平均價位:… 於 moptt.tw -

#53.拾松辦桌小吃店相關工作職缺 - GOTHEJOB

訂閱 [ 拾松辦桌小吃店 ] 最新職缺通知. ×. 新職缺通知. EMAIL: 驗證碼: 關閉. 前一頁 下一頁. GOTHEJOB 簡單找工作. 一覽所有職缺· 最新工作職缺通知. 於 tw.gothejob.com -

#54.拾松辦桌小吃宜蘭- 台灣旅遊攻略-20210406

拾松辦桌小吃 店營業資訊一覽①宜蘭本店宜蘭縣宜蘭市女中路一段303號(宜蘭轉運站7~10分鐘) ...宜蘭市。 拾松小吃專賣店| 又一家小虫蓋印章好食的牛肉麵店家 ... 於 twtravelwiki.com -

#55.楊_欣-拾松辦桌小吃店 - TWINC台灣公司網

負責人:楊_欣·公司名:拾松辦桌小吃店·統一編號:85337722·公司地址:新北市新店區寶安街52號·資本額:100000·公司狀況:核准設立·核准設立日期:2020/1/21. 於 twinc.com.tw -

#56.拾松辦桌小吃_拾松小吃店【徵才職缺簡介】104人力銀行

【徵才職缺】內場人員、餐飲計時人員(兼職)、外場人員【公司簡介】3 個工作職缺、員工數:20人。拾松辦桌小吃店成立於2018年,以結合「辦桌」及「小吃」兩種最在地的 ... 於 www.104.com.tw -

#57.宜蘭拾松餐廳 - Antleblan

宜蘭陽明醫院旁的女中路上,一家宜蘭風味小吃餐館,由辦桌30多年的總舖師掌廚,滿滿的手路菜,從西魯肉、糕渣、芋泥在拾松隨時單點就能吃到,而且CP值都很高,推薦紅油 ... 於 www.antleblanc.me -

#58.拾松小吃

食記環境拾松辦桌小吃(新店店)於2020年1月19日試營運,搶在環狀線開通當日一起營業,位於新北市新店區寶安街52號,其實就在新店大坪林站三號出口旁邊而已。 於 www.metamodernist.me -

#59.新店.捷運大坪林.拾松辦桌小吃(宜蘭總鋪師/ 蘭陽料理)

110. 4. 30 (五) 拾松辦桌小吃這天中午與姐妹淘有約,正巧我們有共同名單在新店感謝兩位姐妹遠道而來,辛苦妳們了. 於 deangchuchat.pixnet.net -

#60.【新店區】拾松(新店店),一人也能享受的辦桌料理 - Zi 字媒體

隨著環狀線的開通,新店大坪林站附近也隨之繁榮。前陣子恰好看到拾松辦桌小吃(新店店)在大坪林站三號出口附近整修,沒想到沒多久跟環狀線開通日一起 ... 於 zi.media -

#61.捷運大坪林站.拾松辦桌小吃(宜蘭美食/新店分店) - 窩客島

2021年5月24日 — 拾松辦桌小吃(宜蘭美食/新店分店). remove_red_eye880. 文章類別:美食-食記心得. 造訪店家資訊 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#62.你不知道的新店!超過21個新店美食、隱藏版景點

一個人也可以辦桌的「拾松辦桌小吃(新店店)」! 拾松是來自宜蘭的傳統美食、中式點心,主打特色的台菜料理和辦桌文化,將這類辦桌料理以街邊小吃的 ... 於 www.hotel20alley.com -

#63.宜蘭老字號辦桌菜!必點總統國宴主廚3招牌:西魯肉、黑棗豬肚

宜蘭人從小吃到大這10攤:百年麻糬米糕、「貓耳」米粉湯、香蕉水白粉圓 ... 食尚玩家; #美食; #小吃; #宜蘭; #辦桌; #渡小月. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#64.拾松的文章和評論 - 痞客邦

拾松辦桌小吃 (宜蘭總鋪師/ 蘭陽料理) dressingfrad 的新店大坪林捷運站拾松辦桌小吃菜單宜蘭名產糕渣卜肉西魯肉通通Terry 的【宜蘭市】在地美食~拾松小吃專門店. 於 www.pixnet.net -

#65.拾松cp值高又好吃的台菜辦桌小吃西魯飯大推進大坪林捷運站

宜蘭古早味小吃-拾松來新店了~~~. 拾松來自宜蘭的台灣傳統美食,終於來新店開分店了,主打傳統台菜辦桌料理,卻以街邊小吃的親民價格. 於 47life.tw -

#66.「宜蘭拾松辦桌菜」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「宜蘭拾松辦桌菜」相關資訊整理- 自從環狀線開通後,更多美食餐廳進駐到新店大坪林站了,就連宜蘭在地有名的拾松辦桌台菜小吃都來插旗。拾松的新店店就開在 ... 於 lovetweast.com -

#67.老宅咖啡彙整

【泰餃情】 – 高雄平價美味泰式小吃,銅板價就吃得到的異國風味美食! 高雄義式料理. 【良食藝Kitchen & Gallery】高雄三民區複合式咖啡廳,在藝術廊道品嚐義式料理!2 ... 於 mandynotes.tw -

#68.拾松辦桌小吃店 - 公司登記查詢中心

拾松辦桌小吃 店,統編:85337722,地址:新北市新店區寶安街52號. 於 www.findcompany.com.tw -

#69.新北新店美食*拾松辦桌小吃~小清新室內花園

以料理泰雅山地美食聞名的泰雅婆婆美食店,是烏來老街上著名的風味餐館,店內裝潢全部採用竹片拼貼,十足山地風味。門口攤架... 於 ntcf.iwiki.tw -

#70.宜蘭食記 拾松小吃專賣店宜蘭家常菜功夫小菜大推西魯肉 ...

另外還有紅燒牛肉麵、炒飯這種台灣人愛的料理,而且還有另一個重點就是小菜很精緻,跟你一般小吃店的那種豆乾海帶不一樣,是辦桌小菜,滿推薦大家的,距離 ... 於 athena77.com -

#71.台北/隱藏在巷弄中古色古香的宜蘭小吃——拾松| u 值媒 - 聯合報

「拾松」的總店在宜蘭,由有30多年料理經驗的總鋪師楊明松先生掌廚, ... 是從日文的「湯(スープ)」諧音來的,有「肉」有「湯」的一道辦桌菜,「西 ... 於 udn.com -

#72.宜蘭手路菜八年級的辦桌古早味- 尋找台灣感動力 - 台視

辦桌 文化結合台菜小吃,饕客天天都能上門大快朵頤的文青小餐館,這樣的創意發想,來自一對八 ... [聯絡方式]拾松新北市新店區寶安街52號02-2915-1017 ... 於 www.ttv.com.tw -

#73.拾松新店店,捷運大坪林站一個人也可以吃的辦桌級宜蘭台菜

拾松 新店店,捷運大坪林站一個人也可以吃的辦桌級宜蘭台菜. 這間店相當有趣,小編很早就看到有人介紹它,然後就很想試試 於 foodpicks.tw -

#74.新北/拾松(新店店)-一人也能享受的辦桌料理!一口就被圈粉 ...

前陣子恰好看到拾松辦桌小吃(新店店)在大坪林站三號出口附近整修,沒想到沒多久跟環狀線開通日一起試營運了。拾松是來自宜蘭的傳統美食、中式點心,主打 ... 於 jfsblog.com -

#75.Fw: [食記] 宜蘭市區拾松(辦桌小吃糕渣卜肉西魯肉- 看板I-Lan

[本文轉錄自Food 看板#1W6NfP_G ] 作者: TW00500203 (Ming) 看板: Food 標題: [食記] 宜蘭市區拾松(辦桌小吃糕渣卜肉西魯肉時間: Wed Feb 3 00:14:12 ... 於 ptttaiwan.com -

#76.拾松辦桌小吃-新店店 - LINE熱點

【LINE熱點】拾松辦桌小吃-新店店, 台菜餐廳, 地址: 新北市新店區寶安街52號,電話: 02 2915 1017。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、 ... 於 spot.line.me -

#77.新店宜蘭手路菜的評價和優惠,商品老實說的推薦

拾松 !將道地的宜蘭小吃辦成桌! 經典的蘭陽菜色在這兒都吃的到, 雖然口味上偏重了一點, 但 ... 於 pxmart.mediatagtw.com -

#78.【新北美食】新店區。拾松(新店店) 大坪林站宜蘭傳統美食西魯肉

自從環狀線開通後,更多美食餐廳進駐到新店大坪林站了,就連宜蘭在地有名的拾松辦桌台菜小吃都來插旗。拾松的新店店就開在大坪林站三號出口後方, ... 於 followmi.tw -

#79.拾松辦桌小吃店 - 台灣公司網

拾松辦桌小吃 店,統編:85337722,地址:新北市新店區寶安街52號,負責人:楊子欣,設立日期:109年01月21日,營業項目:餐館業. 於 www.twincn.com -

#80.拾松宜蘭【新店美食】「拾松」傳承自總舖師的手路菜 - Pbhcl

「拾松」宜蘭傳統菜外薄酥內滾燙的『糕渣』$100是宜蘭代表小吃,也是榜上有名的國宴 ... 拾松辦桌小吃店營業資訊一覽①宜蘭本店宜蘭縣宜蘭市女中路一段303號(宜蘭轉運 ... 於 www.mytiko.co -

#81.宜蘭市。拾松小吃專賣店| 又一家小虫蓋印章好食的牛肉麵店家

另外這裡有很特別的小菜,這是曼波魚凍,看起來也挺不錯的,下次來打算嘗一下隔壁桌看起來很誘人的炒飯跟多點幾樣小菜。 店內擺設都很整齊乾淨,看了就是覺得舒服,第二層 ... 於 mrbug.tw -

#82.宜蘭拾松【新店美食】「拾松」傳承自總舖師的手路菜 - GQUHM

爬完抺茶山後當然是回宜蘭吃好料「拾松辦桌小吃」 是看到宜蘭朋友po 美食文時發現的文青風的總舖師等級平價小吃店菜單都是宜蘭的傳統辦桌料理透明廚房,乾淨俐落愛拍 ... 於 www.linexcorpschrsti.co -

#83.新店拾松

*新北新店美食*拾松辦桌小吃~小清新室內花園,餐點好吃,環境驚艷, · 拾松(新店店) · 大坪林站美食【新北美食】新店區。拾松(新店店) · 宜蘭拾松【新店美食】「拾松」傳承自總舖 ... 於 www.basemenions.co -

#84.拾松辦桌小吃

See what your friends are saying about 拾松辦桌小吃. By creating an account you are able to follow friends and experts you trust and see the places they've ... 於 foursquare.com