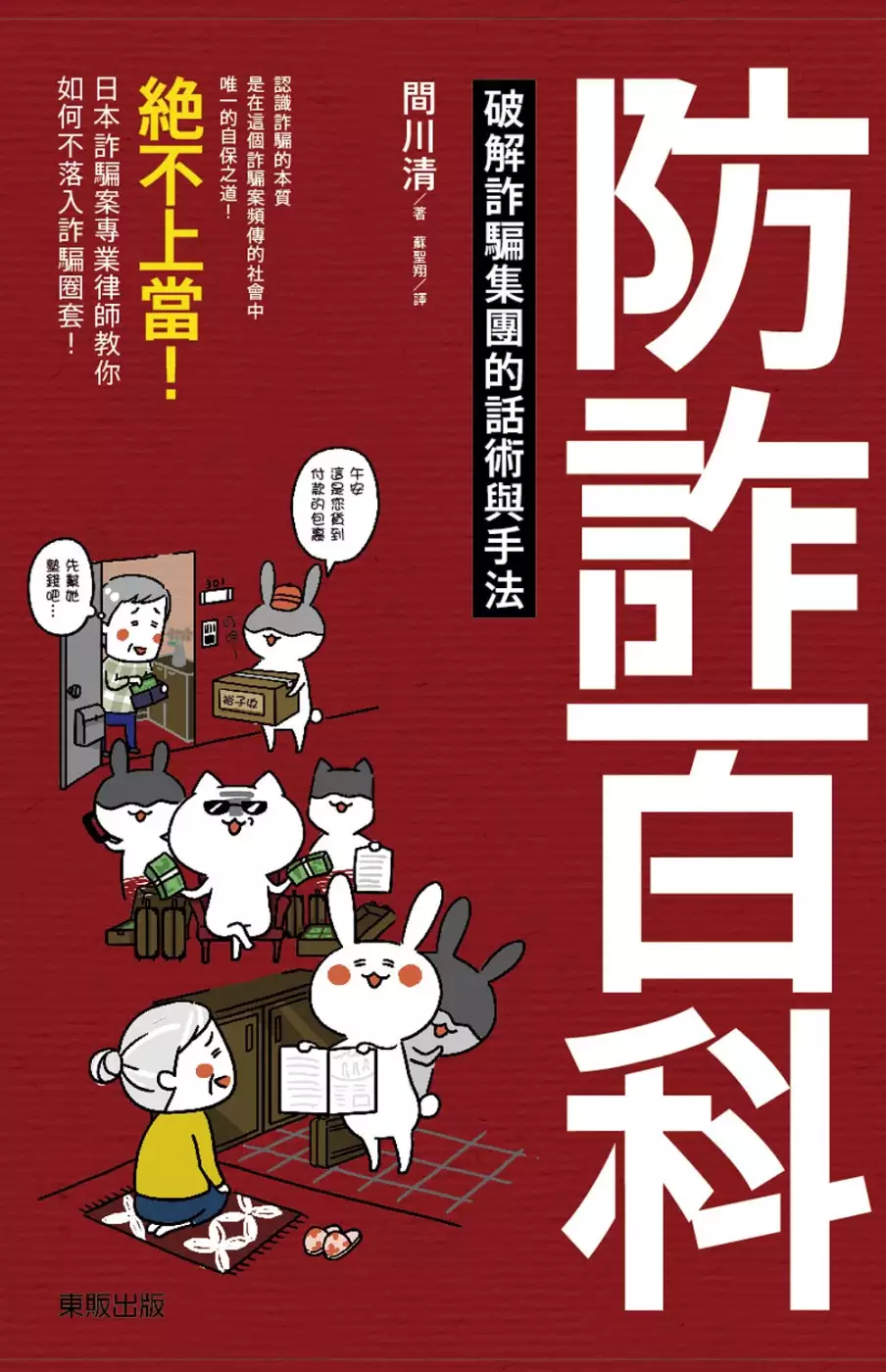

提款卡密碼更改的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦間川清寫的 防詐百科:破解詐騙集團的話術與手法 可以從中找到所需的評價。

另外網站防制詐騙宣導資料也說明:歹徒佯稱是警察機關人員,因破獲金融卡偽卡集團,要求確認您(被害人)之帳戶密碼,請您提供金融帳號密碼;或要求您持提款卡依其指示更改金融卡密碼(其實是誤導您匯出款項) ...

國立臺灣大學 法律學研究所 陳志龍所指導 林一德的 電子數位資料於證據法上之研究 (1999),提出提款卡密碼更改關鍵因素是什麼,來自於證據、電子數位資料。

最後網站ಠ_ಠ - Plurk則補充:應該會有一個變更密碼ㄉ選項ㄅ? · 你該不會以為所有銀行系統都互通吧... · 我在螢幕上只看到一個寫無卡提款/轉帳的鈕 沒有其他鈕了 · 你要去台新的ATM…… · mousse4212: 對……

防詐百科:破解詐騙集團的話術與手法

為了解決提款卡密碼更改 的問題,作者間川清 這樣論述:

身處現代社會,在各種場合中都有可能被別人誆騙。從匯款詐騙這種典型的詐騙類型,到無良推銷,目標鎖定退休金與存款的金融商品詐騙推銷,以及繼承犯罪等牽扯到金錢的場合,經常都有受騙的危險。另外,住居與鄰居糾紛、網路犯罪、葬禮與墳墓等相關問題、保險商品相關糾紛、還有養老設施與晚年生活等相關問題,也有受騙的可能。本書將藉由介紹各種狀況下的詐騙手法與技巧,以及受騙者的心理,讓更多人免於上當受害。 本書特色 絕不上當! 由日本詐騙案專業律師教你完全破解詐騙集團的話術與手法! 由真實的詐騙故事深入淺出揭開騙術全貌!

電子數位資料於證據法上之研究

為了解決提款卡密碼更改 的問題,作者林一德 這樣論述:

本文研究之對象為儲存於各種電磁媒介物中的電子數位資料,其透過電腦設備之轉換過程,可以文字、符號、圖片、聲音、影像等不同型態顯現,並為人類所感知。 行為人於網路中實施傳統犯罪類型之犯罪行為時,電子數位資料之存在即可證明犯罪行為之存在,並且由於保護法益與行為客體均非電子數位資料本身,故不生對照原本之問題。須注意者,係網路中電子數位資料具有高度不穩定性,故證據調查時須併予留意其真偽或正確。法院所採取的證據調查方法,暨依證據所認定之事實,於判決中往往難窺其全貌。概括而言,當中所產生的問題有三:(1)法院係針對電子數位資料之內容意義踐行證據調查程序,應是以刑訴第一百六十五條證據

書類之調查方法為之,唯案例中電子數位資料之存在、真偽等亦應屬於調查之目的,因此未提示被告令其辨認,似屬未經合法之證據調查。(2)法院似有未調查所有與構成要件有邏輯上關聯的重要證據,或未依所有與構成要件有事實上關聯的證據推論犯罪事實之嫌。例如行為人連線ISP、進入某網站、再於該網站作存取動作以遂行犯罪行為之場合,上述每個事實均與構成要件行為之證明有關,均應依嚴格的證明為之,但法院卻未依證據證明其中某些時點的事實,則如何特定並重新建構犯罪事實?(3)法院並未要求當事人舉證電子數位資料之真實性、憑信性,即逕自認為其屬於真實而有證據價值之資料,實有背於刑事訴訟追求實體真實發現之目標。

行為人非於網路中實施傳統犯罪類型之犯罪行為的情形,本文以偽造變造文書罪章之案例說明之。此際,由於犯罪行為客體即為電子數位資料本身,故必須以其原本及經更改之版本共同證明構成要件行為與犯罪行為客體,而法院證據調查之重心亦在於此。換言之,只要原本屬於真實文書,法院於勘驗原本與經更改版本的狀態及內容後,即可依據兩者之差異性得出構成要件行為存在於行為客體上之心證。當然,法院仍須對被告踐行刑訴第一百六十四條或一百六十五條之調查方法,賦與被告辯解、爭論證據能力與證明力之機會,並確認文書原本之真實性。因之,此類案例最主要之問題乃牽涉到法院是否已採取適法、適當的證據調查方法,並對於證據資料具有正確之認

識,再以經驗法則、論理法則得出正確而客觀之心證。另外,法院對於電子數位資料原本真實性之判斷,亦應以證據證明之,否則若仍依目前實務上逕自認定其真實性之作法,將導致法院未盡調查義務,檢方未盡舉證義務之流弊。 透過對電子數位資料之分類與內容分析,可得知電子數位資料具有物證或書證之功能。其中書證之部分,須澄清兩點:(1)電子數位資料實體法上之性質與訴訟法上之證據方法乃屬兩事;即使未被實體法擬制為文書之電子數位資料,仍有作為書證的必要與功能。(2)在多媒體之情形,是否屬於書證之證據方法,可參酌證據調查之目的及資料產生之原因決定之。唯隨著電腦科技之快速發展,電子數位資料似有重新界定

其證據方法屬性之必要與實益,亦即視其為新種證據方法。 電子數位資料浮動性的問題,應於舉證之階段即設法加以克服。目前的解決方向有二:(1)檢察官或自訴人應提出其他補助證據,證明電子數位資料之真實性、信憑性;或主張電子數位資料具有電腦網路科技之輔助,故屬於可信賴之證據。此時,亦可提出相關證據證明其確實有使用相關科技與設備。(2)舉證責任之轉換:即法律將符合一定條件的電子數位資料視為〝真正〞,法院僅須於當事人提出證據欲證明其屬經竄改的資料時,始須調查電子數位資料之真偽,否則即可逕予認定其真實性。 最後,以證明之目的為取向,應肯定各個電子數位資料之拷貝與

列印物均得作為證據提出於法院。此時,當事人仍應以證據證明其與原始資料具有同一性。外國立法例即規定符合某些要件之電子數位資料拷貝版本或列印物,具有證據許容性,足資吾人參考。

想知道提款卡密碼更改更多一定要看下面主題

提款卡密碼更改的網路口碑排行榜

-

#1.數金-個金-自動化-無卡-Q&A - 新光銀行

持晶片金融卡至新光銀行提供無卡服務的ATM進行申請; 3. 至新光銀行官網的雲端服務台,透過網路銀行的用戶代號、理財密碼申請. 4. 承上題,請問任何人皆可申請嗎? 於 www.skbank.com.tw -

#2.晶片金融卡換發作業 - 彰化銀行

將晶片金融卡插入本行自動櫃員機 請輸入密碼單中初始晶片密碼6碼 請選擇『其他服務』選項 請選擇『密碼變更』選項 請選擇『晶片卡密碼變更』選項 請輸入新的晶片密碼6-12碼(您想設的密碼) 請再次輸入新的晶片密碼6-12碼(您想設的密碼) 晶片卡密碼變更完成(已可使用國內交易) 於 www.bankchb.com -

#3.防制詐騙宣導資料

歹徒佯稱是警察機關人員,因破獲金融卡偽卡集團,要求確認您(被害人)之帳戶密碼,請您提供金融帳號密碼;或要求您持提款卡依其指示更改金融卡密碼(其實是誤導您匯出款項) ... 於 mail.lsps.tp.edu.tw -

#4.ಠ_ಠ - Plurk

應該會有一個變更密碼ㄉ選項ㄅ? · 你該不會以為所有銀行系統都互通吧... · 我在螢幕上只看到一個寫無卡提款/轉帳的鈕 沒有其他鈕了 · 你要去台新的ATM…… · mousse4212: 對…… 於 www.plurk.com -

#5.注意!這是我的個人資料私隱 - 第 171 頁 - Google 圖書結果

我們還要養成定期檢查錢包的習慣,確保沒有遺失重要證件或銀行卡,最好不要將不常用的卡放在錢包內。此外,提款卡密碼要定期更改,但不要貪方便使用自己的個人資料, ... 於 books.google.com.tw -

#6.登入密碼錯誤次數清除/使用者代號重設 - 高雄銀行網路櫃檯

*身分證號/ 統編 ; *網銀身分. 網路銀行. 企業金融網 ; *驗證機制 · === 請選擇=== ... 於 ibank.bok.com.tw -

#7.忘記金融卡密碼急申請他拆開文件函秒傻眼:國王密碼? - 聯合報

日常生活中有許多東西都需要帳號密碼,因為保護機制加強的關係,許多地方會要求更多不同形式的密碼組合,這時候就很容易忘記自己的密碼,平常拿金融卡 ... 於 udn.com -

#8.聯邦數位銀行New New Bank

不隨意將晶片金融卡交予他人; 不在公用電腦輸入帳號、密碼; 勿洩漏個人資料、驗證碼予他人; 不點選或登錄不明/廣告簡訊、電子郵件連結及輸入相關資料. 於 newnewbank.com.tw -

#9.將來銀行更改提款卡密碼- 理財板 - Dcard

將來銀行更改提款卡密碼. 理財. 2022年11月18日02:10. 如題,最近收到卡片準備去改密碼, 預設密碼為身分證後9碼, 我輸了兩次都顯示錯誤, 問客服他說可能是機器或者 ... 於 www.dcard.tw -

#10.避免晶片金融卡被吃二大要訣- 休閒娛樂電腦 - 聚財網

牢記晶片密碼後,按下確認鍵,ATM螢幕會跳到「再度確認」畫面,民眾需再次鍵入剛才自行設定的密碼,就可完成密碼變更交易,最後要取出卡片。 進行「磁條 ... 於 www.wearn.com -

#11.數位存款帳戶FAQ - 中華郵政全球資訊網-儲匯專區

郵政數位存款帳戶忘記使用者代號/網路密碼/設備綁定密碼,該怎麼辦? 辦理方式說明如下: ... 金融卡密碼忘記或錯誤連續達3次遭鎖住,該如何處理? (一)若金融卡晶片密碼 ... 於 www.post.gov.tw -

#12.重設使用者代號及密碼 - 板信銀行企業網路銀行

晶片金融卡密碼. 注意事項 親愛的顧客您好,謝謝您使用網路銀行服務,以下內容非常重要,請逐條閱讀並確認下列「使用者代號」與「網銀密碼」設定注意事項,以確保您的 ... 於 ebank.bop.com.tw -

#13.新手上路 - 網路銀行

網路ATM,係透過晶片金融卡的晶片驗證功能與6-12位密碼的雙重把關,交易者要先確認可以使用晶片卡後產生交易驗證碼,才能進行各項金融交易。 網站資料傳輸均以256位元之TLS ... 於 mybank.tfccbank.com.tw -

#14.京城eATM使用說明

每次更新會將當前的手機門號設定為OTP. * 刪除通訊地址將顯示:重要通知將寄送戶籍地址. 5.30秒內重新插入卡片。 6.輸入晶片金融卡密碼並點擊確認。 7.設定完成。 於 eatm.ktb.com.tw -

#15.Citibank Taiwan 花旗(台灣)銀行

此為您使用國內任一自動櫃員機時所需輸入的密碼,密碼共有6~12碼,請立即於國內任一自動櫃員機(本行或他行)變更您的晶片密碼。 國外提款密碼 ... 於 www.citibank.com.tw -

#16.渣打提款卡密碼更改2023詳細攻略!(小編推薦) - 中國交銀-

渣打提款卡密碼更改: 個人銀行 ... 您必須以本行紀錄內的手機號碼收取「一次有效密碼」並完成雙重認證後方可設定渣打網上理財或信用卡電子月結單用戶名稱及 ... 於 www.ccins.com.hk -

#17.郵局卡被鎖

晶片金融卡/VISA金融卡的晶片密碼錯3次被鎖卡,還可以使用無卡提款嗎? ... 方,不用再跑臨櫃去更改密碼,只要拿出讀卡機,五分鐘就可以更改完畢了。 於 loreedesboissemblancay.fr -

#18.在「網路ATM」變更晶片金融卡密碼後 - 永豐銀行

不管您在「網路ATM」或「自動櫃員機(ATM)」上變更密碼,都請您使用最近一次變更後密碼來登入「網路ATM」或「自動櫃員機(ATM)」。 請問是否有解決您問題? 滿意49次 智慧小 ... 於 bank.sinopac.com -

#19.網路ATM FAQ - 遠東國際商業銀行

只要結合晶片金融卡與晶片讀卡機,透過網際網路聯結至遠銀的「網路ATM」,不須申請,即可在個人電腦上進行轉帳繳費、查詢帳戶餘額、變更晶片密碼等交易,而且還是365 ... 於 ebank.feib.com.tw -

#20.更改提款卡或信用卡自動櫃員機密碼| 香港星展銀行 - DBS

插入提款卡/信用卡 · 輸入現有自動櫃員機密碼 · 揀選[更改卡設定] · 揀選[更改私人密碼] · 輸入新密碼兩次 · 完成更改 ... 於 www.dbs.com.hk -

#21.密碼輸入錯誤導致帳號被鎖住,該如何處理呢? - 富邦綜合證券

但若是密碼忘記,或客服人員已解鎖後再錯誤三次鎖住,則需請您本人攜帶身分證正本和第二證明文件(如:健保卡)及原開戶印章,至原開戶證券分公司開戶櫃台重新申辦密碼。 於 www.fbs.com.tw -

#22.密碼中心 - 凱基證券

若已忘記密碼,請點選「密碼補發」進行線上補發,或本人持身分證及原留印章親臨全省任一營業據點補發電子下單密碼函。謝謝! ‧, 為保障您的交易安全,請至少每三個月變更 ... 於 www.kgieworld.com.tw -

#23.線上櫃台 - Bankee

Q1.如何開通金融卡? ; Q2.如何變更我的金融卡密碼? ; Q3.我的金融卡不見了,該怎麼辦? ; Q1.如何開通OTP非約定轉帳? ; Q2.如果我是Bankee三類帳戶,如何提升非約轉額度? 於 www.bankee.com.tw -

#24.臺灣銀行網路銀行使用者代號、使用者密碼忘記或錯誤超過次數 ...

若使用者代號或使用者密碼錯誤超過次數限制時目前可使用下列方式: ... 變更使用者代號、使用者密碼即可,並請在一個月內完成密碼變更啟用動作。 於 www.mof.gov.tw -

#25.上海銀行-網路ATM

晶片卡密碼變更. (二), 繳費稅服務功能. (三), 本行晶片金融卡消費扣款專區. (四), 網路收銀機:幫助您快速掌握收款入帳的即時資訊,有效縮減收款流程及提升交易時效. 於 eatm.scsb.com.tw -

#26.詐騙!求職被要求改提款卡密碼再寄提款卡及存摺到「公司」

47歲蔡姓婦女在網路看到工作機會,與對方聯繫後,因希望能立刻上班,竟依照對方要求,依指示更改提款卡密碼,並寄提款卡及存摺到「公司」,所幸被警方 ... 於 www.yes123.com.tw -

#28.HONG KONG CANTONESE 3: ぐんぐん話せる広東語3(ビジネス編)

... 职员 tait fun2 kaat ' mató ma ,呢張係你既提款卡,呢封信裡面係你既提款卡密碼, nei holyif dour gwai yingeil gang " goin mate mas .你可以到櫃員機更改密碼。 於 books.google.com.tw -

#29.金融晶片卡服務-->網銀登入代碼及密碼解鎖 - 瑞興銀行

忘記使用者代碼/密碼. 如您已開通網路銀行,但登入錯誤多次,導致無法使用網路銀行/行動銀行,請以本行晶片金融卡+讀卡機至網路銀行個人服務-->金融晶片卡服務-->網銀 ... 於 ebank.taipeistarbank.com.tw -

#30.行動銀行App - 玉山銀行e.Fingo

線上開通簡訊密碼 · 本功能需安裝晶片金融卡元件,Google Chrome更新後若無法正常使用玉山金融卡登入,建議改用其他瀏覽器(如IE、Firefox 等),詳情請參閱公告。 · 若您有 ... 於 efingo.bank -

#31.[問題] 合庫晶片金融卡密碼更改- Bank_Service - MYPTT

抱歉我做了蠢事要來請教大家@@" 合庫晶片卡第一次更改密碼時要在合庫的ATM才能完成結果昨天忘記這件事情於是在郵局ATM直接設定新密碼於是乎後來一直出現"4401 卡片失效 ... 於 myptt.cc -

#32.兆豐銀行

您領取的VISA金融卡在本行櫃檯人員辦理卡片啟用後,請您至本. 行ATM操作,依照畫面指示輸入指定號碼,同時變更密碼以完成. 開卡手續。 二、VISA金融卡分別有「晶片 ... 於 www.megabank.com.tw -

#33.密碼決不要更改...ATM被植入木馬程式病毒,如果持卡人按照 ...

轉發分享一則訊息:ATM取錢時,密碼決不要更改。 一定要看,請大家告訴大家! ATM提款機顯示我的金融卡密碼不符時~ 馬上按「取消」 鍵,拿回金融卡。 於 tw.tech.yahoo.com -

#34.開戶→ 開卡→ 升級帳戶 - Richart - 最能幫年輕人存到錢的銀行

步驟2-1. 插入金融卡至ATM. 卡片插入台新ATM後,點選「常用設定」按鈕。 ; 步驟2-2. 選擇密碼變更. 下一步,點選畫面「密碼變更」按鈕,並點擊「晶片卡密碼」。 ; 步驟3-1. 於 richart.tw -

#35.民眾到自動櫃員機提款如何自保? - 人間福報

刑事警察局表示,除了上述注意事項外,民眾提款時則要提防「被側錄」及「小心提款卡密碼外洩」。而且假如手機接獲簡訊告知所屬提款卡資料外洩訊息時,千萬不要忙著更改密碼 ... 於 www.merit-times.com -

#36.設定/忘記密碼 - 凱基銀行

(四)立約人不是透過本項第一款方式申請網路/行動銀行服務功能(例如憑晶片金融卡於貴行網路ATM,或其它線上申請方式)時,僅能使用帳務查詢服務功能,並由立約人於申請時自行 ... 於 nb.kgibank.com -

#37.金融卡密碼,生日與電話號碼止步- 法律知識庫聯晟法律

用金融卡提款卻常忘了密碼?以後要設或記住密碼更困難。銀行公會計劃半年內實施金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業準則,希望強化金融交易安全, ... 於 www.rclaw.com.tw -

#38.可以確保您於使用網路銀行時之資料傳輸安全。 - 台北富邦銀行

‧ 為了您的交易安全,請經常變更網路銀行密碼且勿與其他應用系統及服務密碼共用。 ‧ 提醒您,請勿書寫密碼於金融卡或其他明顯且他人可取得處或告知任何人,且不要將此 ... 於 ebank.taipeifubon.com.tw -

#39.手機條碼申請 - 財政部電子發票整合服務平台

至整合服務平台點選申請手機條碼,輸入手機號碼、電子信箱、自訂驗證碼(密碼)與該 ... 電子票證、信用卡/簽帳金融卡載具、跨境電商電子郵件載具及會員載具之雲端發票 ... 於 www.einvoice.nat.gov.tw -

#40.聯邦金融卡密碼更改在Instagram上受歡迎的貼文與照片

聯邦金融卡密碼更改在Instagram上受歡迎的貼文與照片|2022年07月|網路熱推信用卡刷卡優惠情報. 首頁 · 玉山銀行客服 · 玉山線上真人客服 · 玉山銀行 ... 於 credit.gotokeyword.com -

#41.網路銀行被鎖怎麼辦?教你用1 個方法,5 分鐘解決!

通常某家銀行的網路ATM 也不限於只能使用同家銀行的金融卡(就跟實體的 ... 我們忘記網路郵局密碼的最佳解方,不用再跑臨櫃去更改密碼,只要拿出讀卡 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#42.ATM 取錢時, 不要改密碼@ Boavista 資訊:: 隨意窩Xuite日誌

ATM提款機取錢時,密碼決不要更改... 一定要看,請大家告訴大家! ATM提款機顯示我的金融卡密碼不符時~ 馬上按「取消」 鍵,拿回金融卡。 *** 感謝何教授 ... 於 blog.xuite.net -

#43.申辦服務-中華郵政-ATM無卡提款線上申辦 - E政府

至網路ATM頁面,安裝讀卡機驅動程式,以金融卡登入。 2. 選擇「ATM無卡提款功能/密碼設定」選項進行申請。 3. 變更ATM無卡提款功能狀態為「Y」。 於 www.gov.tw -

#44.ATM取錢時,密碼決不要更改... 一定要看,請大家 ... - Cofacts

ATM取錢時,密碼決不要更改... 一定要看,請大家告訴大家! ATM提款機顯示我的金融卡密碼不符時~ 馬上按「取消」 鍵,拿回金融卡。 於 cofacts.tw -

#45.[問題] 合庫晶片金融卡密碼更改- 看板Bank_Service

抱歉我做了蠢事要來請教大家@@" 合庫晶片卡第一次更改密碼時要在合庫的ATM才能完成結果昨天忘記這件事情於是在郵局ATM直接設定新密碼於是乎後來一直 ... 於 www.ptt.cc -

#46.問與答 - 花蓮第二信用合作社網路銀行

本社網路ATM,係透過晶片金融卡的晶片驗證功能與6-12位密碼的雙重把關,確認交易者的身份,產生交易驗證碼後,才能進行各項金融交易,不怕卡片被複製,保障您交易安全。 於 webatm.hl2c.com.tw -

#47.金融卡問題處理 - 大甲農會

跨行提款,每次應付手續費5元。 4. 密碼須牢記,勿外洩,若連續按錯「密碼」達3次,「金融卡」即自動鎖卡,請本人攜帶身分證、存摺、印鑑至櫃檯辦理解鎖手續。 於 www.tachia.org.tw -

#48.密碼問題 - 第一銀行第e行動- First Bank

申請及登入問題; 密碼問題; 操作問題; 提醒通知及電子帳單問題; 晶片金融卡及讀卡機元件問題 ... 首次使用第e個網,要如何變更登入代號、登入密碼初始值? 於 ibank.firstbank.com.tw -

#49.晶片金融卡問與答

答: 晶片金融卡的功能包括:. 基本功能:餘額查詢、現金提款、繳稅、密碼變更。 需另行 ... 於 ch10c.scu.org.tw -

#50.安全使用您的個人提款卡 - Jetco

DOs. 把個人提款卡放在安全的地方; 定期更改密碼; 緊記個人提款卡密碼; 選擇一個特別又不容易聯想的密碼. DON'Ts. 不要把密碼透露給別人,特別是兒童; 寫下密碼,永遠 ... 於 www.jetco.com.hk -

#51.Ben Radio - ATM取錢時,密碼絕對不要更改!!! 一定要看

ATM取錢時,密碼絕對不要更改!!! 一定要看,請大家告訴大家! ATM提款機顯示我的金融卡密碼不符時~ 馬上按「取消」 鍵,拿回金融卡。 *** 感謝何教授提供這個 ... 於 fr-fr.facebook.com -

#52.ATM取錢時,密碼決不要更改

日前在頂溪捷運站、國泰世華銀行的ATM, 用金融卡領錢,ATM秀出我的金融卡密碼不符,卡片無效。 我把卡片退出,再試一次,ATM螢幕立刻指示要我變更密碼, ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#53.金融卡密碼變更流程

密碼 變更方式:. 1. 方法一:線上變更密碼(需有讀. 卡機)→可接續金融卡啟用繼續. 線上密碼變更。 2. 方法二:ATM,到本行任一營業. 單位自動櫃員機(ATM)密碼變更。 於 www.landbank.com.tw -

#54.網路ATM - 【操作手冊】 - 台中銀行

(三)晶片金融卡密碼變更。 (四)個人設定. • 常用帳號設定. • 付款人資料設定. 三、 網路ATM 支援的作業系統及瀏覽器. Microsoft Edge Internet Explorer(IE) Google ... 於 ibank.tcbbank.com.tw -

#55.臺灣銀行Bank of Taiwan

... 除推出具公益特質的導盲犬及祝福認同卡等金融商品,並舉辦「臺灣銀行藝術祭」及「臺灣銀行經濟金融論文獎」等系列活動,將社會責任提升至藝術文化層面。 於 www.bot.com.tw -

#56.金融卡問題處理 - 臺中市大雅區農會

無存摺提款次數達48次,即需補登存摺方可再使用。 晶片卡密碼連續錯誤3次,該晶片卡會遭鎖卡,無法再作任何交易,須先至櫃台作解鎖申請,再持卡片、身分證(第二證件)、 ... 於 www.dyfa.org.tw -

#57.登入篇 - 將來銀行

將來銀行首創銀行帳號自由選,是開放金融與智慧生活的領導品牌,讓每一位客戶財務的事變簡單,以金融與 ... 忘記代號密碼? ... 使用者代號和密碼輸錯幾次會被鎖住? 於 www.nextbank.com.tw -

#58.晶片金融卡| 合作金庫銀行官方網站

晶片金融卡. 合庫ATM、eATM提供24小時服務; 跨境消費手續費交易金額1%; 日本、港澳跨國提款好方便 ... 啟用、密碼變更與掛失處理. 卡片啟用及密碼變更. 於 www.tcb-bank.com.tw -

#59.防騙18招 - 礁溪分局- 宜蘭縣政府

歹徒佯稱是警察機關人員,因破獲金融卡偽卡集團,要求確認您(被害人)之帳戶密碼,請您提供金融帳號密碼;或要求您持提款卡依其指示更改金融卡密碼(其實是誤導您匯出款項 ... 於 ilcpbjs.e-land.gov.tw -

#60.法律不難、官司不煩!專業律師親授 生活法律防身術

面試當天,公司請智翔提供存摺及金融卡,並要求將其帳戶的密碼更改為公司所要求的密碼,給的理由是:「這樣比較好統一發放薪水。」智翔雖然隱約覺得不太對勁,但又亟需要這 ... 於 books.google.com.tw -

#61.提款卡密碼忘更改竊賊一試就中-民視新聞 - YouTube

【民視即時新聞】用 金融卡 提款,你的 密碼 夠安全嗎?嘉義市有一位民眾,因為忘了 更改 銀行原先設定的123456 密碼 ,沒想到 提款卡 被竊賊偷走,這名嫌犯抱著 ... 於 www.youtube.com -

#62.公告「活期(儲蓄)存款契約附屬金融卡定型化約款範本」並自 ...

後,即可領取金融卡及密碼函,並辦理啟用登錄手續。 第二條 (密碼變更) 存款人如欲變更密碼者,得利用自動化服務設備自行更改密碼, 其次數不受限制。 於 law.fsc.gov.tw -

#63.忘記提款密碼怎麼辦? - LINE Bank Taiwan

忘記你的LINE Bank簽帳金融卡提款卡密碼嗎?LINE Bank簽帳金融卡密碼有兩種,一種是國內ATM提款密碼,一種是海外提款密碼。 國內ATM提款密碼 於 corp.linebank.com.tw -

#64.<急>老公的郵局提款卡密碼忘了~有沒有什麼辦法!? - 討論區

帶郵局存款簿.身分證和你開戶的那ㄧ顆印章(一定要同一顆喔)去郵局櫃檯變更密碼~即可... 於 forum.babyhome.com.tw -

#65.首次變更密碼操作說明 - 元大證券

Step1: 選擇下單系統. 可透過元大電子交易平台進行密碼變更,如下各系統請參考。 平台名稱. 系統名稱. AP 版網路下單. 越是贏、點金靈. 於 www.yuanta.com.tw -

#66.服務約定事項

一. 若您為信用卡卡友,請重新申請加入網路銀行會員。 二. 若您已在本行開戶並啟用網路銀行但已忘記密碼,請持本行晶片金融卡於Super ATM進行網銀密碼重置或本人攜帶 ... 於 ebank.yuantabank.com.tw -

#67.家人未經同意更改我提款卡密碼,是否有犯罪?? - Mobile01

各位先進好小弟我今天要領錢的時候發現我密碼3次都輸入錯誤被鎖卡了..很明顯的密碼被家人更改了想請問,更改密碼未經我本人同意私自拿我證件, ... 於 www.mobile01.com -

#68.詐騙十八招,請同仁提高警覺,以免受騙 - 行政院農業委員會

須更改提款卡密碼至提款機前,按照提款機指示步驟依序操作更改即可。 詐騙第二招:破案更改密碼. 歹徒佯稱是警察機關人員,因破獲金融卡偽卡集團,要求指認你( ... 於 www.coa.gov.tw -

#69.網路安全說明

網路ATM,係透過晶片金融卡的晶片驗證功能與6-12位密碼的雙重把關,交易者要先確認可以使用晶片卡後產生交易驗證碼,才能進行各項金融交易。 網站資料傳輸均以256位元之SSL ... 於 ebank.tsca.com.tw -

#70.【錯誤】ATM取錢時,密碼決不要更改?捷運站使用金融卡的 ...

寧願換一台提款機也不能改密碼ATM取錢時,密碼決不要更改... 一定要看,請大家告訴大家! ATM提款機顯示我的金融卡密碼不符時~ 馬上按「取消」 鍵,拿 ... 於 www.mygopen.com -

#71.彰化銀行晶片金融卡約定條款 - chb.com.tw

一)一般功能:存款、提款、轉帳、繳稅(費)、密碼變更及查詢餘額之功能。 (二)消費扣款功能:指立約人使用晶片金融卡及其設定之密碼,向實體或虛擬之特約商店進行 ... 於 www.chb.com.tw -

#72.常見問題 - 臺灣行動支付

台灣Pay收款. 申請篇 · 使用篇. 使用篇 ... 機構掛失「行動卡片」(非實體卡),以保障您的權益。 忘記卡片密碼怎麼辦? ... 金融卡可以綁幾張? 5張。 怎麼設付款捷徑? 於 www.twmp.com.tw -

#73.金融卡開卡 - 三信商業銀行

可至本行(或任一銀行)之自動櫃員機或網路ATM變更金融卡密碼。 更改為他人不易猜到且自己易記之密碼。 於 www.cotabank.com.tw -

#74.晶片金融卡 - 華泰銀行

Q12.晶片卡可否於他行ATM變更密碼? 晶片卡可在本行及同業具晶片卡交易功能之提款機變更晶片密碼(該機器 ... 於 www.hwataibank.com.tw -

#75.不是同一個銀行卡可以在取款機上跨行改密碼嗎? - 劇多

取款機能改銀行卡密碼:帶上銀行卡去修改即可,插卡、輸入密碼,然後選擇修改密碼。 銀行卡密碼相關:. 1、櫃檯和ATM上直接都能修改,在櫃檯修改要填 ... 於 www.juduo.cc -

#76.忘記密碼怎麼辦– 渣打銀行台灣

存款戶 · 第1 步將晶片金融卡插入讀卡機,並輸入6至12位數的提款卡密碼 · 第2 步選擇「網路銀行服務專區」中「使用者名稱、網銀密碼解鎖」 · 第3 步輸入簡訊密碼OTP後,便可 ... 於 www.sc.com -

#77.ATM申辦網銀密碼流程- 公告訊息- 最新消息- 國泰世華銀行

請備妥國泰世華銀行所發行之「晶片金融卡」,至國泰世華銀行之實體ATM。 Step1. 請插入金融卡後選擇「密碼管理」。 於 www.cathaybk.com.tw -

#78.如何使用- 當大戶| 大戶DAWHO - 新世代VIP數位帳戶

1. 於任一銀行ATM或網路ATM插入金融卡 · 2. 輸入晶片金融卡預設密碼 (預設密碼為身分證字號後9碼) · 3. 選擇「變更晶片金融卡密碼」 · 4. 輸入新密碼 · 5. 再輸入一次新密碼. 於 dawho.tw -

#79.謠言終結站》ATM有木馬程式要求改密碼? 假訊息! - 自由時報

ATM被植入木馬程式病毒,如果提款時按螢幕指示更改密碼,不法份子會在遠端盜取帳號,盜領存款。 查證結果:. 台灣事實查核中心指出,此為流傳已久的假 ... 於 news.ltn.com.tw -

#80.客戶服務中心 - 聯邦e聯網

請檢查您的電腦是否有安裝其他的讀卡機,或是其他憑證,如工商憑證、銀行放行憑證 ... 秘訣六:請勿書寫密碼於金融卡或其他明顯且他人可取得處。 秘訣七:請勿記錄密碼 ... 於 myebank.ubot.com.tw -

#81.晶片金融卡 - 華南銀行

晶片金融卡可存、提款/轉帳/繳稅(費)/密碼變更/查詢餘額/消費扣款。 ... 凡開立之本行活期性存款帳戶為金融卡主帳戶,得申請晶片金融卡。 一個帳戶限申請一張晶片金融 ... 於 www.hncb.com.tw -

#82.密碼該怎麼設才比較安全呢?(上) - MailCloud

好,便將金融卡密碼寫在金融卡背面,後來卡片遺失,被有心人士盜領一空,多年的積 ... 密碼的設定首重安全,為了防止被有心人破解,往往我們會選用較複雜的密碼設定, ... 於 www.mailcloud.com.tw -

#83.郵局提款卡密碼如何變更 - e6x5wo+am85bx996sxi4的部落格

郵局提款卡密碼如何變更我成年了更改密碼有需要帶什麼嗎?? 1.晶片密碼可自行至ATM(或網路ATM)辦理變更,VISA密碼只能臨櫃辦理變更或重設。 2. 於 b13nz33z9jz.pixnet.net -

#84.我忘記無卡交易密碼/我想重設 - 玉山銀行

我忘記無卡交易密碼/我想重設、變更無卡交易密碼,該如何重新設定呢? ... 請持玉山銀行任一張有效之金融卡至玉山銀行ATM點選無卡交易→行動無卡提款→重設無卡交易密碼→ ... 於 www.esunbank.com -

#85.又忘記密碼?超實用帳密管理術,無論幾歲都該學起來 - 媽媽寶寶

從腳踏車鎖頭、提款卡,到手機SIM卡、保險箱,再到充斥帳密的網路世界,老是忘記密碼,令人頭痛!老年後失智,常常忘記密碼,更成資安隱憂, ... 於 www.mombaby.com.tw -

#86.請問晶片金融卡改密碼去任何銀行的提款機也能改嗎

參考資料:銀行不是的,要更改晶片金融卡密碼必須至發給您金融卡的提款機才能變更密碼,並非所有提款機都能更改提款密碼,請勿隨便至提款機變更,以免 ... 於 w68sc68.pixnet.net -

#87.Q & A - 陽信銀行

當您領取晶片金融卡後,首次變更密碼請務必於本行ATM操作,先變更晶片密碼與磁條密碼後再進行交易: 01.ATM插入晶片卡→晶片密碼→確認02.[其他交易]→[密碼變更] 03. 於 www.sunnybank.com.tw -

#88.客服聯絡頁- O-Bank 王道銀行

收到簽帳金融卡後,需要開卡嗎? 請於開卡+變更國內提款密碼後,再開始使用。 (為保障您的用卡安全,收到卡片後請參考通知信函說明). 我要開卡. ※如有需要在國外ATM提 ... 於 www.o-bank.com -

#89.晶片金融卡-台北富邦銀行- 存款.外匯

Step2. 於ATM插入欲開卡之金融卡卡片,並依ATM指示輸入密碼單內的密碼,並變更為專屬您個人的使用密碼。 Step3. 變更密碼完成後,則視為啟用該張金融卡,您可依您的日常 ... 於 www.fubon.com -

#90.自動櫃員機服務保安提示- 恒生銀行 - Hang Seng Bank

為保障你的利益,請採取以下建議以增加你的提款卡密碼之安全性: •當收到新/ 重置提款卡密碼後,請即牢記新密碼並於本行或滙豐自動櫃員機更改密碼,和將印有密碼的相關 ... 於 www.hangseng.com -

#91.晶片卡查詢 - 財團法人金融聯合徵信中心

若晶片卡密碼需要變更,請自行登入會員查詢專區,輸入使用者帳號及密碼後,於「統編查詢」頁面中,點選「線上更改晶片卡密碼」,即可進行晶片卡密碼 ... 於 member.jcic.org.tw -

#92.忘記密碼 - 農金資中心

二、線上重設:. 開啟「個人戶網路銀行」(https://ebank.afisc.com.tw/ibank)→點選「網路線上櫃台」→點選「個人網路銀行使用者代號與密碼重設」,利用讀卡機及晶片金融卡 ... 於 ebank.naffic.org.tw -

#93.變更晶片金融卡密碼 - 台新網路銀行

步驟一:. 登入網路ATM後,選擇『我的設定』 ; 步驟二:. 選擇『變更晶片金融卡密碼』 ; 步驟三:. 請輸入『原始密碼』及『新密碼』,點選『下一步』就完成囉! 於 my.taishinbank.com.tw -

#94.Q - 台新銀行網路ATM

只要利用'' 晶片金融卡+ 搭配晶片卡讀卡機'',您即可在網際網路中享有各項ATM金融 ... A:, 網路ATM是以「晶片密碼」加上「晶片金融卡」同時驗證方式轉帳,可大幅提升 ... 於 www.so-net.net.tw -

#95.[問題] 提款卡密碼錯誤 - PTT 熱門文章Hito

被鎖卡後回家翻了筆記本,密碼真的沒錯週四我的國泰提款卡輸入密碼連錯三次 ... 不同atm排除機台故障,不同卡片排除卡片故障,內鬼改密碼 04/26 13:22. 於 ptthito.com -

#96.請變更簽入密碼及交易密碼(核發後一個月內)

使用者名稱、簽入密碼、交易密碼連續輸入錯誤5次將會被系統鎖住,若您為一般網路銀行用戶,得以電子簽章或本行晶片金融卡解除鎖定,解鎖成功後,即可以原交易密碼執行 ... 於 portal.tbb.com.tw -

#97.滙豐自動櫃員機— 「提款易操作方法」 - HSBC HK

「提. 款易」服務讓客戶可在滙豐的自動櫃員機享用提款、轉賬至您名下的其他戶口及更改私人密碼三項服務。於. 提款或轉賬時,熒幕會顯示預設的提款或轉賬金額,以及轉賬 ... 於 www.hsbc.com.hk