收訖無訛的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁啟勳寫的 梁啟勳讀史隨筆 和魯迅的 魯迅 雜文全集:《華蓋集》《華蓋集續編》《而已集》都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新銳文創 和好優文化所出版 。

臺北市立大學 中國語文學系 林慶彰、張曉生所指導 張晏瑞的 張壽林生平及其《詩經》文獻學研究 (2020),提出收訖無訛關鍵因素是什麼,來自於民國時期、張壽林、詩經學、文獻學、續修四庫全書總目提要。

而第二篇論文國立臺北大學 古典文獻與民俗藝術研究所古典文獻組 林慶彰所指導 張雅琪的 《毛詩正義》單疏本研究 (2014),提出因為有 毛詩正義、單疏本的重點而找出了 收訖無訛的解答。

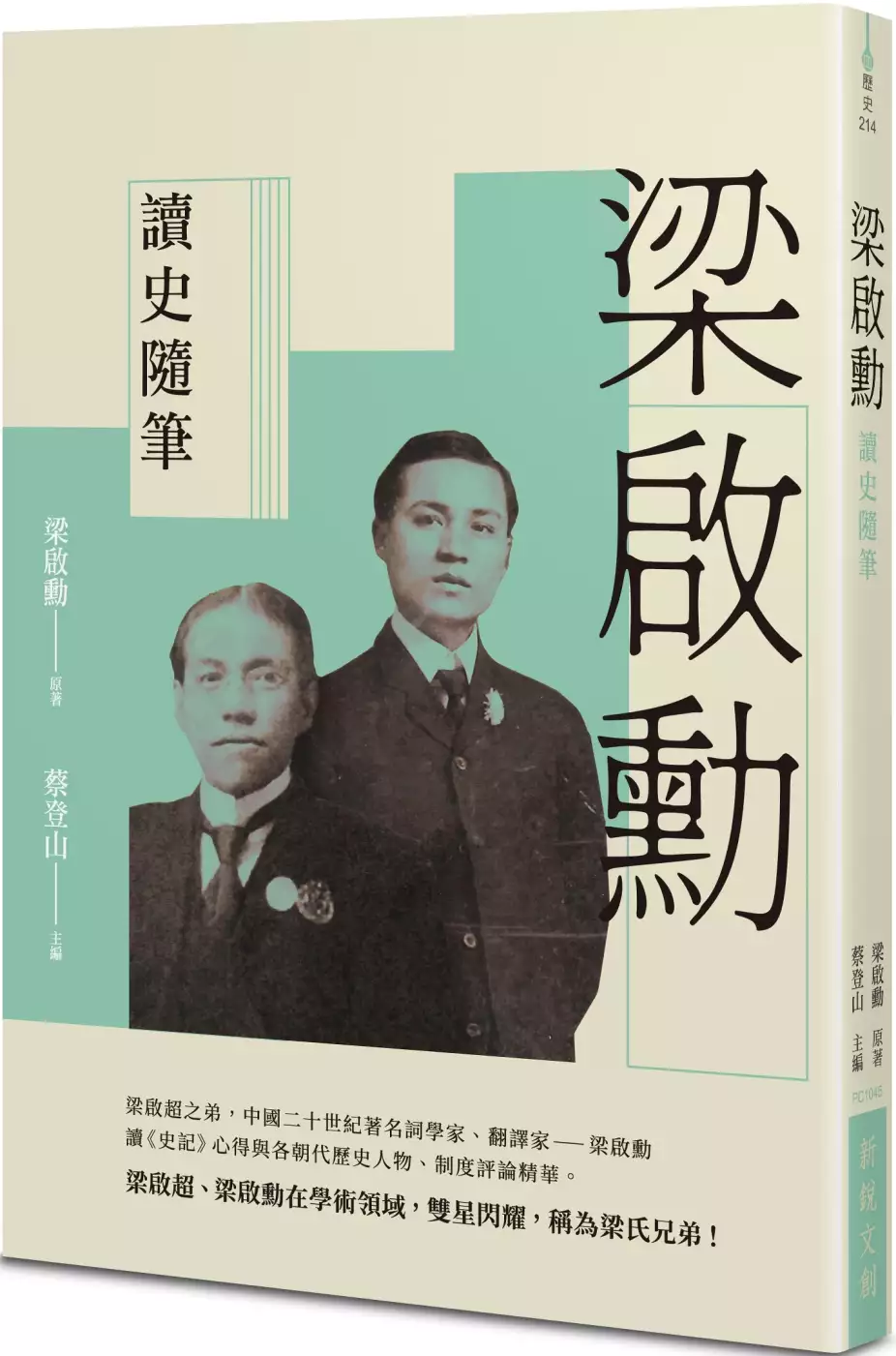

梁啟勳讀史隨筆

為了解決收訖無訛 的問題,作者梁啟勳 這樣論述:

梁啟勳為梁啟超之弟,他深得長兄的信任和關照,是梁啟超在政治文化活動和料理家族事務上的得力助手。從萬木草堂時期開始,一直到梁啟超去世,二人共同進退。 本書根據一九八九年上海書店《民國叢書》的《曼殊室隨筆》版本單獨摘錄出來,為影印自一九四八年上海中正書局的最初排印本,此次出版重新打字標點及校正原書之訛誤。原書每則均無標題,此次為醒眉目及明各則之宗旨,蔡登山主編特於每則加上自擬小標題,《梁啟勳讀史隨筆》堪稱兩岸最完整詳備的整理本。 本書特色 ★梁啟勳讀史心得精華,蔡登山主編點校,命名各篇章! ★堪稱兩岸最完整詳備的整理本!

張壽林生平及其《詩經》文獻學研究

為了解決收訖無訛 的問題,作者張晏瑞 這樣論述:

晚清到民國時期是一個瀕臨「亡國滅種」的時代,當時中國對外面臨列強侵略,對內遭遇救亡圖存衝擊。一九○五年廢除科舉考試後,對畢生學習「四書五經」,通過科舉以求「通經致用」的文人,打擊甚大,他們必須尋求新的「經世致用」舞台。「民國時期」學術研究,發生傳統向現代的嬗變。當代知識份子,既接受傳統國學教育,也面對西方新觀點啟發。在大時代中,重新尋求安身立命之所在。 張壽林是民國時期被遺忘的經學家。他接受傳統國學教育,具備深厚國學功底,在文獻掌握以及操作上,十分嫻熟。同時也接受新的學說和新的觀點,服膺胡適「整理國故」要「還他一個本來面目」的口號,以及顧頡剛古史辨學派,強調「疑古」,「不拘於成說」,「

重視考據與辨偽」的做法。但由於當時所選擇的立場不同,以及所從事的工作不同,以至於後來被人所遺忘,成為學術史中殘缺的一塊。 研究張壽林的目的,一是發現其潛德幽光,二是重新檢視研究成果,三是補充學術史的全貌。從個人學者研究開始,透過生平家學探討、學人社群觀察、學說理論分析、學術影響評估的方式,逐步進行學術史中的補遺工作。張壽林是哈佛燕京學社國學研究所首屆學生,與白壽彝、牟潤孫等人是同班同學,也是顧頡剛古史辨學派中的一員。畢業後,擔任燕京大學等多所高校教席,並參與教育部中國大辭典編纂處工作。與橋川時雄關係密切,受邀參與「續修四庫全書總目提要」的編纂,負責《詩經》類提要的統籌工作,橋川時雄對他的評價

甚高。由於他對日本侵華態度不同,加入華北臨時政府工作,擔任新民學院教席,從事內務總署地方行政人員訓練,顧頡剛因此與其決裂。日本戰敗後,張氏投身國民黨文化宣傳單位。國共內戰時,國民黨退守臺灣,張壽林也就淹沒在時代的洪流當中。「續修提要」是《四庫全書》編纂以來,再一次對中國典籍的全面整理。由於抗日軍興和太平洋戰爭的展開,此項學術工作,並未完成總纂和出版。當時參與的學者,皆為一時俊彥,日本戰敗後,往往避談其事。後來出版的《續修提要》,各版本間也互有優劣。對於《續修提要》的研究,目前成果未豐,值得進一步探討。張壽林擔任《詩經》類提要的負責人之一,也是《詩經》類提要中撰稿較多的學者,他在《詩經》類提要的

學術成果與貢獻,值得研究。 本論文上編探討張壽林傳記研究,下編探討張壽林《詩經》文獻學研究。相較於目前對張壽林的研究成果,本論文具備以下幾點特色: 一、藉由張氏生平的探討,勾勒民國時期學術史中的學人社群與互動關係。包含:曦社、海濤社、徒然社、新月社,以及華北臨時政府成立前後的多所北京學術單位。 二、進一步整理「續修提要」編纂的史料記錄,補充橋川時雄與張壽林的關係,並歸納張壽林在《詩經》類提要的參與和貢獻。結合吳格新材料的發現,在前人朱守亮研究基礎上,對各版本《詩經》類提要的篇目,進行比較和歸納,呈現出各版本間的不同,以及江瀚、倫明、張壽林,三者之間參與《詩經》類提要撰稿的情形。並修正朱守

亮先生撰文時,因為新材料未出版的關係,所遺留的問題。 三、《續修提要》各部類中,並未發現有統一體例的證據。張壽林是整理《詩經》類提要的負責人,對於張壽林《詩經》類提要的收錄原則、撰寫體例、體例特色進行分析,可視為其文獻整理工作中,對於「提要學」的部分,以及「文獻學」觀點的呈現。包含有:張壽林書齋「寶詩簃」的《詩經》類藏書特色、《詩經》類提要的收錄特色、《詩經》類提要撰寫的體例特色,以及對於張壽林的文獻學研究的看法。 四、從張壽林撰寫的《詩經》類提要中,可知其對於歷代學者研究《詩經》的成果,能夠客觀地看待文獻史料,破除舊說訛誤,並擺脫前人成說的影響。在《詩經》研究的基本問題上,受到胡適、顧頡

剛的影響,認為《詩經》的本質是文學材料,也是研究先秦漢語的材料。對於孔子刪《詩》的看法、孔門傳《詩》系統的看法、《詩序》問題的看法、「風雅正變」問題的看法,與「古史辨」學派的主張,基本上是一致的。 歷代以來的《詩經》研究,到了民國時期有了多元的觀點與詮釋。對於張壽林的《詩經》學觀點,本論文僅依據張氏所著《詩經》類提要中的內容,進行提取和歸納。至於張氏所持的各項觀點是否正確,以及在各種觀點間的探討,則有待未來再進一步的研究。

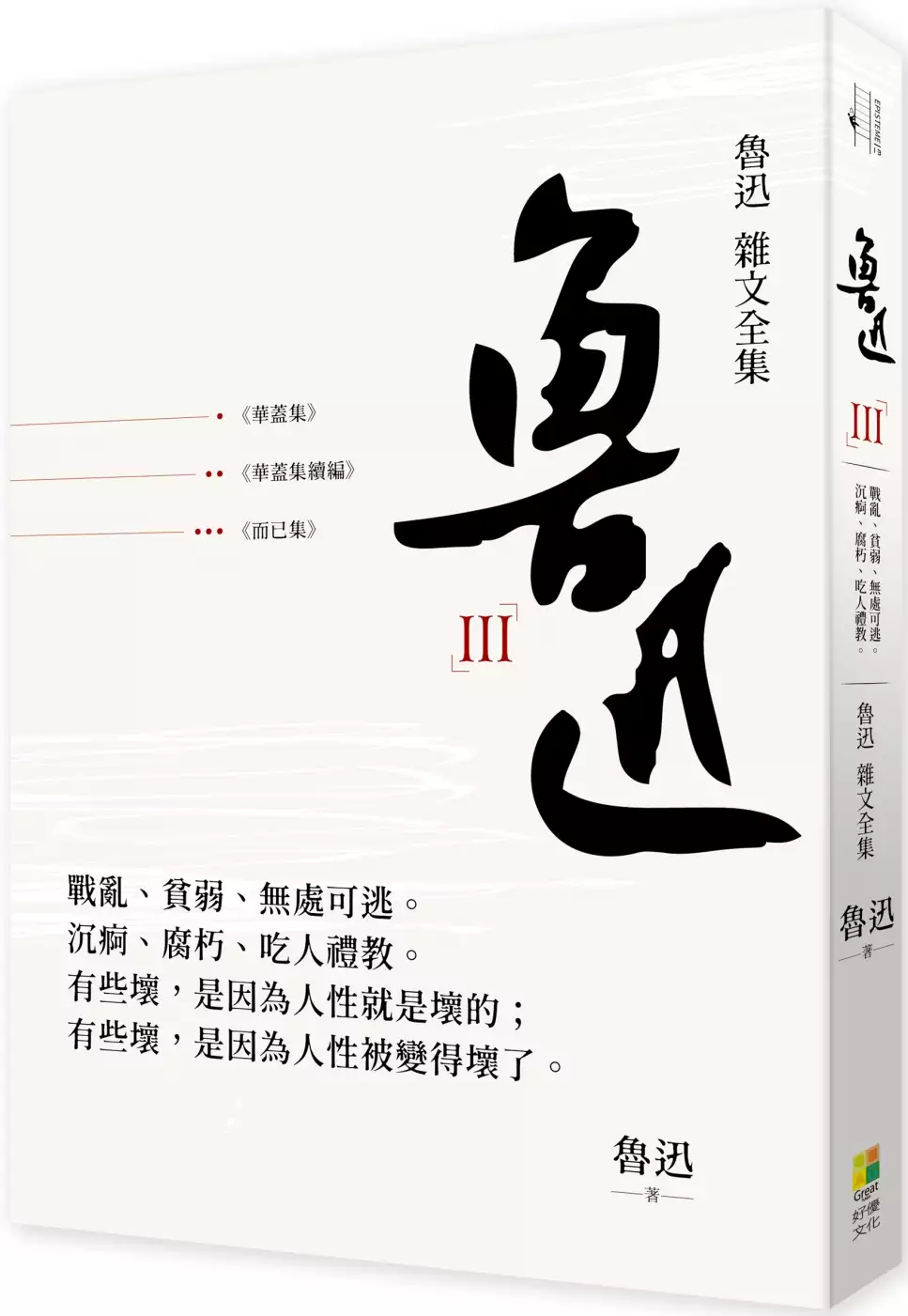

魯迅 雜文全集:《華蓋集》《華蓋集續編》《而已集》

為了解決收訖無訛 的問題,作者魯迅 這樣論述:

有些壞, 是因為人性就是壞的; 有些壞, 是因為人性被變得壞了。 他是魯迅,現代中國最尖刻的「酸民」, 也是現代中國唯一無法制裁、無法反駁、無從抵抗, 甚至推崇備至的「異端」。 本書收錄一九二六年出版的《華蓋集》、一九二七年出版的《華蓋集續編》、以及一九二八年出版的《而已集》。 ▌《華蓋集》▌ 《華蓋集》出版於一九二六年。書名來自於本書收錄〈咬文嚼字〉〈青年必讀書〉引發的論戰;魯迅在一九二五年伊始,即因為這兩篇文章遭到洗版式的撻伐。其中〈青年必讀書〉一文,文章並不長,只說明以下重點: -我以為要少——或者竟不——看中國書,多看

外國書。 -中國書雖有勸人入世的話,也多是僵屍的樂觀 -外國書即使是頹唐和厭世的,但卻是活人的頹唐和厭世。 -少看中國書,其結果不過不能作文而已。 -只要是活人,不能作文算什麼大不了的事。 短短數百字短文,不但鼓勵青年不讀中國書,更直言中國書的「勸世」只會讓青年變成毫無鬥志與意念的殭屍。魯迅在〈題記〉中提到因為這篇文章,他被口誅筆伐。 但即便如此,他仍說「我早就很希望中國的青年站出來,對於中國的社會,文明,都毫無忌憚地加以批評……可惜來說話的竟很少。在別的刊物上,倒大抵是對於反抗者的打擊」。 ▌《華蓋集續編》▌ 《華蓋集續編》出版於一九二七年。在

〈小引〉中,魯迅提到:雖然年歲變了,但他面臨的狀況未變,所以延續「華蓋」之名,編成這本《華蓋集續編》。然而國民政府與北洋政府的內戰亦於一九二六年開展。在這樣紛亂的世局下,面對各色人等的求生、求官,或者──就是求一個容身之地;魯迅自是看遍人性當中最不可置信的各色荒唐。 -所以中國的國魂裡大概總有這兩種魂:官魂和匪魂。 -這也並非硬要將我輩的魂擠進國魂裡去,貪圖與教授名流的魂為伍,只因為事實仿佛是這樣。 以本書收錄的〈學界的三魂〉一文為例──魯迅並未以點出「官魂」和「匪魂」兩個關鍵字而感到滿足。 連靈魂都被「趙家人」箝制的中國人,大概很難想像,魯迅在彼時能夠逕自點名當代

著名的教育家、教育部長章士釗讓學界「官氣彌漫」「順我者『通』,逆我者『匪』」且在百年後仍被視為現代中國推崇備至。 即便現代的中國,仍是他筆下的中國。 ▌《而已集》▌ 《而已集》出版於一九二八年,魯迅在〈題辭〉中提到,這一年,中國仍是多事之秋。而透過作家的「雜文」「雜感」,則又可看見魯迅對中國國情與人性的淘洗。 -專管這一類事情(保管文物)的是社會教育司,然而司長是夏曾佑先生。……他是知道中國的一切事萬不可「辦」的;即如檔案罷,任其自然,爛掉,霉掉,蛀掉,偷掉,甚而至於燒掉,倒是天下太平;倘一加人為,一「辦」,那就輿論沸騰,不可開交了。結果是辦事的人成為眾矢之的

,謠言和讒謗,百口也分不清。所以他的主張是「這個東西萬萬動不得」。 〈談所謂「大內檔案」〉一文中,魯迅則再度藉由一件「國寶轉賣案」,諷刺當時官場與人性的扭曲之處。本文寫於一九二七年,但說到「中國的一切事萬不可『辦』」「辦事的人成為眾矢之的」,時至今日,幾乎可說中國、乃至於華人文化,仍深陷於魯迅所指摘的陳腐顢頇之中。 戰亂、貧弱、無處可逃。 沉痾、腐朽、吃人禮教。 魯迅的小說,寫盡人性之惡; 魯迅的散文,寫盡惡之下的溫情; 魯迅的雜文,則寫透了「惡」的根本。

《毛詩正義》單疏本研究

為了解決收訖無訛 的問題,作者張雅琪 這樣論述:

經書對中國文學、史學、哲學等有極深遠的影響。在經書流傳過程中,由於地域、時空、語音等的影響以及師徒間轉相授受之下,經書也並非一成不變,它不斷地接受後人的注解、闡釋,以探求聖人本意。於是乎,漢代有章句之學,對於經書給予解釋、說明。至南北朝有義疏之學,不外乎更進一步闡釋聖人旨義。至唐太宗時,詔孔穎達等人修纂《五經正義》,將南北朝以來發展多歧的義疏定於一尊。此後,《五經正義》成為科舉考試之依歸,也局限了讀書人的視野。 《毛詩正義》為《五經正義》之一。初纂之時,乃是單行之樣貌,與經書分開別行,在版本學上,稱之為「單疏本」,有別於「經注疏合刻本」。自唐永徽四年《五經正義》修訂完成,正式頒行起,《

毛詩正義》就保持單行的方式,與經注本分別流傳。敦煌唐人寫卷殘卷、日本古抄本殘卷,皆可證明《毛詩正義》在當時為單行本行世。後唐版刻漸興,印刷術逐漸發展至經籍之印行,當時印刷技術是否遍及所有經典,今無法逐一證明。然相關紀錄中,《毛詩正義》單疏本最早乃由北宋國子監所刊刻,金人揮軍南下後,北宋監版多為被奪或毀於爭戰,南宋政府在困頓之際,僅取江南僅存北宋監本覆刻,為今日傳世之南宋刻單疏本《毛詩正義》。 《五經正義》可謂隨著科舉取士應運而生,然而各經單疏《正義》也隨著科舉風潮、刻版印刷術的興盛而衰亡,本論文試著探討《毛詩正義》在中國散佚的情況。單疏本在其書籍發展上,確實有其使用之不便性,加上後期科舉改制

、書籍流通快速,加以經注疏合刻本之衝擊,乃使單疏《正義》逐漸衰亡不存。幸賴敦煌寫卷殘卷、日藏殘卷出土,更幸日本尚存缺前七卷之南宋刻本。筆者取其與阮元所刻之經注疏合刻本《毛詩注疏》相互比較:在分卷上,單疏本在與經注合刻的過程中,因卷數不同,在分卷上的發展乃先依《正義》本四十卷,後改從經注本二十卷,最後再從經注本的規模上,再細分成若干小卷之七十卷。文字上,從單疏本《毛詩正義》與阮元《毛詩注疏》互有差異下,從中,單疏本由於改動較少,當中訛誤雖不免,然其實有利於經書再校勘、利用之重要價值。 單疏本《毛詩正義》的價值,除校勘清代阮元所刻的《十三經注疏》本外,更可藉此探求南北朝義疏面貌,更能以此補足歷代

目錄、版本學之缺遺,甚至可以此輯佚出鄭玄《詩譜》之相關內容。是以單疏本《毛詩正義》相關議題尚賴吾人再深入研究,以期為經學研究多出一分力。