政大社會學研究所的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Jieh-minWu寫的 銳實力製造機: 中國在香港、台灣、印太地區的影響力操作與中心邊陲拉鋸戰 和劉致昕,楊子磊,《報導者》團隊的 烏克蘭的不可能戰爭:反抗,所以存在都 可以從中找到所需的評價。

另外網站系所:社會學研究所 - 考古題- 臺灣大學也說明:年度 系所組 科目名稱 112 社會學研究所 社會學(A)(社會學論著評述) 112 社會學研究所 英文(B) 111 社會學研究所 社會學(A)

這兩本書分別來自左岸文化 和春山出版所出版 。

世新大學 行政管理學研究所(含博、碩專班) 余致力所指導 蘇昭華的 雙北市建構高齡支持性共居住宅之研究 (2016),提出政大社會學研究所關鍵因素是什麼,來自於高齡住宅、共居住宅、臺北市、新北市。

而第二篇論文玄奘大學 宗教與文化學系碩士在職專班 林金木所指導 張碧花的 宗教信仰在醫護倫理方面之研究 -骨髓捐贈行為探討 (2015),提出因為有 宗教信仰、醫護倫理、骨髓捐贈、造血幹細胞的重點而找出了 政大社會學研究所的解答。

最後網站博士班 - 國立政治大學社會學系則補充:博士班. 政大社會學系112學年度博士班招生. 2023-01-11. 政大社會學系112學年度博士班招生. 瀏覽人次 2411. 2022-09-16. 政大社會學系博士班甄試考生基本資料表.

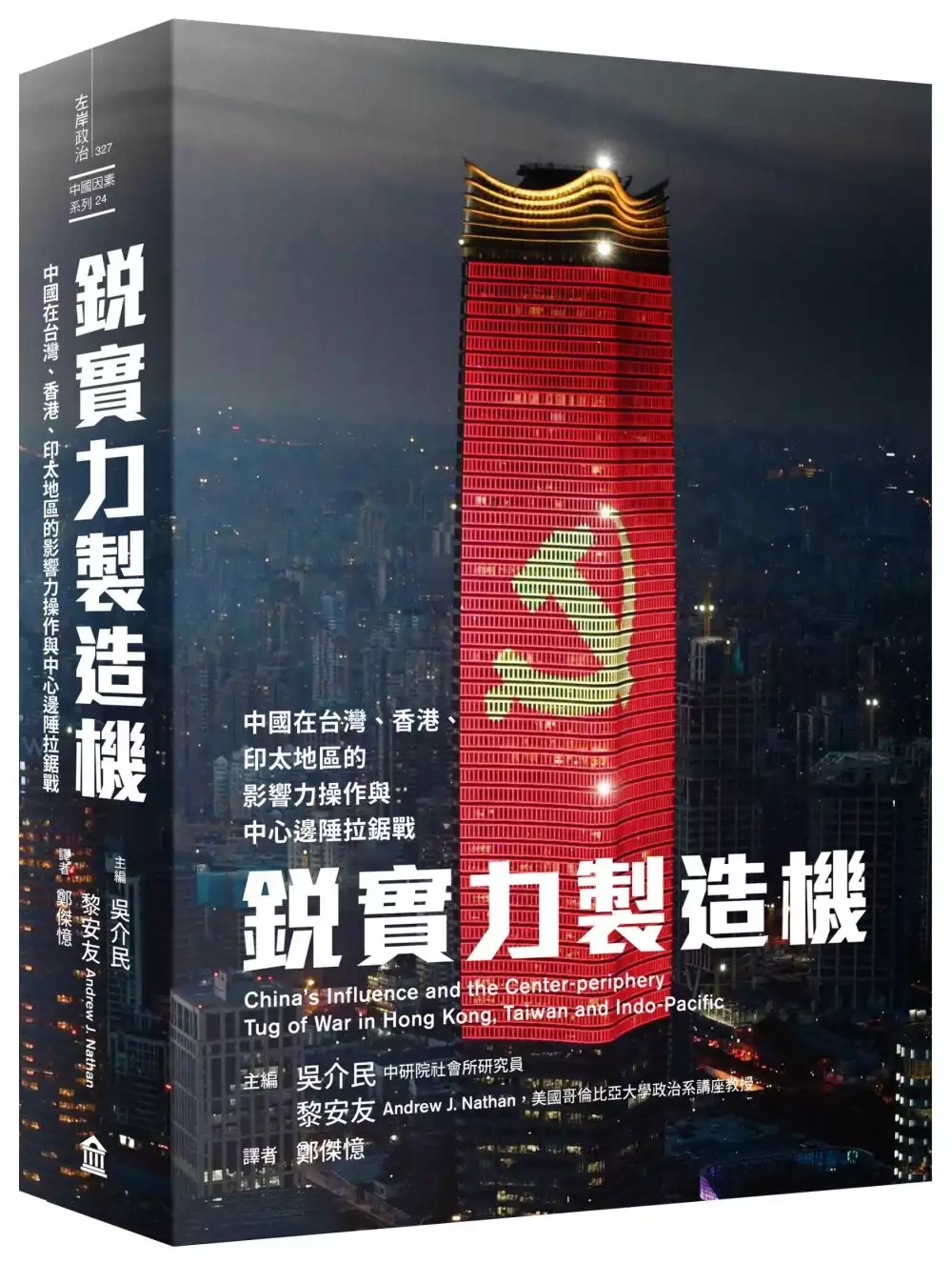

銳實力製造機: 中國在香港、台灣、印太地區的影響力操作與中心邊陲拉鋸戰

為了解決政大社會學研究所 的問題,作者Jieh-minWu 這樣論述:

本書集結了來自香港、台灣與印太地區的精銳研究者, 聚焦於中國如何對其周邊施加影響力以及周邊地區如何給予反作用力, 兩者之間你來我往的拉鋸戰。 香港與台灣兩地由於擔憂失去本土認同,正在對中國進行越來越強力的公民反抗。然而本書要說的是,面對中國影響力進行反抗,已經是一個全球性的現象了,只是反抗的動機與強度會隨著個別地區與個別國家而有所不同,因為在不同的社會中,中國的影響力與反作用力的形式也各自不同。本書並提供了一個中心-邊陲的分析架構,用以比較中國在其管轄權之外的地區,作用在經濟、軍事、外交到統戰方面的影響力機制有何不同。 各界推薦 如果「軟實力」的白話文是一種吸引力的話,「

鋭實力」的白話文就是讓受鋭實力運作的國家討厭自己,在威權與民主全球競爭的今天,我們看到俄羅斯與中國正利用開放社會的自由對民主國家進行鋭實力破壞。本書從台灣、香港與印太地區國家的經驗出發,系統性分析中國鋭實力運作,是我們了解二十一世紀民主命運的必讀之作。——陶儀芬,台大政治系副教授 威權銳實力,是指威權強權對周邊國家或地區的綜合干預實力,目的在削弱民主國家或民主運動,以減少該強權菁英的政治生存風險。中國銳實力不僅對香港、台灣造成重大影響,也擴及整個印太地區,並導致抵抗。黎安友和吳介民兩位頂尖學者編著本書,提供完整的中國銳實力指南,是不可錯過的經典之作。——林宗弘,中研院社會所研究員、清

大當代中國研究中心主任 台灣處於地緣政治板塊之間的破碎帶,向來是敵對陣營交鋒的前線,台灣人也因此培養出承受銳實力衝擊之韌性。這本合輯從台灣本土脈絡出發,進而納入鄰近的香港、東南亞、南亞、中亞、紐澳等地區個案,試圖梳理銳實力的運作機制、影響部門、及其實際後果。這本書有助於我們理解威權向外輸出擴張的全球邏輯,也進而指出了厚植民主韌性之因應策略。——何明修,台大社會系教授

雙北市建構高齡支持性共居住宅之研究

為了解決政大社會學研究所 的問題,作者蘇昭華 這樣論述:

世界各國都面臨到高齡化社會的問題,在2018年我國也將進入高齡社會。在高齡者所必須克服的許多生活困難中,居住問題特別值得關注。我國政府雖已推出許多高齡住宅的相關政策,但在居住大不易的都會地區,例如臺北市與新北市,這些政策能否滿足高齡者的多元需求,則仍不無疑義。因此,本研究聚焦台北市與新北市,探討雙北地區老人居住的多元需求,並檢視雙北政府的高齡住宅政策。立基於相關文獻回顧與深度訪談資料,本研究建議雙北政府應加強建構高齡支持性共居住宅,以期能讓高齡者健康老化、快樂終老。

烏克蘭的不可能戰爭:反抗,所以存在

為了解決政大社會學研究所 的問題,作者劉致昕,楊子磊,《報導者》團隊 這樣論述:

=拆解極權者手法,臺灣人必讀= 俄羅斯如何在多個不同的當代戰場對民主的烏克蘭發動攻擊? 烏克蘭人如何以不同方式化身「平民戰士」,抵抗摧毀自由的極權之手? 值此獨裁與民主間的抉擇時刻,與擁有強大軍備極權為鄰的烏克蘭,如何以抵抗意志與勇氣震撼全世界? 二〇二二年二月二十四日,俄羅斯總統普丁發動所謂的「 特別軍事行動」,企圖占領烏克蘭並推翻其政府,打消烏克蘭加入北約的希望;而處於東歐與西方集團間、長期遭受俄羅斯威脅的烏克蘭,以其堅強的反抗意志奮勇還擊,擋下普丁快速拿下基輔的野心,然而數百萬難民已造成二戰後歐洲最大的人道危機。 這場戰爭所牽動的視野,除了傳統認知下的戰地前

線,還包括交戰國的後方、周邊國家、網路戰場和國際社會,正在逐步改變戰爭的定義。俄烏兩國不僅發動軍力交戰,雙方在社群網站與資訊戰上攻防激烈;接收大量烏克蘭難民的鄰國波蘭,以及因歷史因素與能源需求過度倚賴俄羅斯的歐盟領頭羊德國,面對這場戰爭中的人道、經濟、國防與能源安全等課題,又如何與普丁的極權勢力對抗,重整國內外秩序?同時,世界的目光也轉向與烏克蘭有著相似處境的臺灣,我們是否有足夠的韌性面對鄰近極權在當代發動的混合戰? 《報導者》記者與編輯團隊透過實地與線上的第一手採訪,以五個月的時間,穿梭被占領的城市、邊界、收容家庭跟德國街頭等多個場域記錄時代。結合戰爭罪行、難民潮、資訊戰與經濟能源等角

度,立體呈現這場現代混合戰的樣貌;並透過多組人物訪談,看見在戰火中「被隱形」的人與動物,烏克蘭公民為了保衛主權與自由所做的多年準備、犧牲和生命經歷,以及為了守護新世代、存續國族文化不被戰爭摧毀而做的種種努力。同時也反身自問:如果有日臺灣面臨這樣的「烏克蘭」時刻,相關的準備與意志是否已經到位?本書是我們理解烏克蘭這場「不可能」戰爭的起點,更是臺灣面對未來的重要借鏡。 「如同世界上許多民族與國家,烏克蘭的千年歷史等同一部傷痛史,而這些不堪的記憶與創傷經常與俄羅斯直接相關。一九八六年,人類歷史上最大的核電事故「車諾比核災」在距離基輔北部一百五十公里的普里皮亞季(Pripyat)鎮爆發,彼時蘇聯

政府粉飾太平的態度與官僚的顢頇作為,為烏克蘭帶來難以估算的人員、財產與生態損失。時序再往前轉,一九三二年,為達成「農業集體化」政策的生產目標,史達林在『歐洲糧倉』烏克蘭造成大饑荒(Holodomor),兩年間有數百萬烏克蘭人因饑餓而亡,在南方港城奧德薩,當地農民啃食樹皮和昆蟲的同時,只能眼睜睜看著自家種的麥糧往外地運送。這些難以抹滅的悲哀與傷痕,都藉由不同的形式一代又一代傳續下來,深埋在今天烏克蘭人的意識裡……《報導者》團隊所訪談的主角,從瑜伽老師、社運分子、銷售經理、程式設計師到脫口秀演員,是普遍存在於每個社會中堅的『平民戰士』。烏克蘭所經歷的每一次苦難與掙扎,正是因為有他們的抵抗,才給予其

他烏克蘭人持續為未來奮鬥的勇氣和希望。」——徐裕軒(外貿協會基輔臺貿中心主任) 專文導讀 徐裕軒(外貿協會基輔臺貿中心主任) 共同推薦 吳怡農(壯闊台灣聯盟 創辦人) 吳介民(中研院社會學研究所研究員) 吳叡人(中研院臺灣史研究所副研究員) 林蔚昀(作家、波蘭文譯者) 林育立(駐德記者) 郭崇倫(聯合報副總編輯) 羅冠聰(香港立法會前議員) (按姓氏筆畫排列)

宗教信仰在醫護倫理方面之研究 -骨髓捐贈行為探討

為了解決政大社會學研究所 的問題,作者張碧花 這樣論述:

宗教信仰在社會上扮演著重要的角色,它滿足個體的精神需求,也對人們產生道德上的約束。但,宗教信仰如使用不慎,它是否讓人像披著一件虛偽的衣裳,讓人在道德上失去平衡。當今我們應充份運用宗教信仰對個體在道德上的影響,有效發揮宗教本身的教化功能。 本研究目的,第一探討宗教信仰與生命倫理現況;其次,第二探討宗教信仰與捐贈行為的關聯性;最後,第三探討個體捐贈行為背後的生命歷程。研究問題為,在非親屬造血幹細胞配對成功後,有人仍願意捐贈造血幹細胞,其背後行為動機及個體的價值觀為何?捐贈者於捐贈過程中的重點生命歷程?個案在捐贈後的影響與建議? 研究的方法,採用質性研究,研究對象為參與造血幹細胞活動者。研究

過程中,採用個案訪談、參與觀察與文獻分析等,將蒐集到的資料進行歸納、分析及組織整理。研究結論有三點:第一、宗教信仰讓人獲得精神上的滿足;第二、宗教信仰是內在價值觀轉化為外在實踐力量的媒介;第三、宗教教育促進宗教間的對話。筆者依據結論對行政機關、宣導工作者,及後續研究者提出建議。最後,研究建議有三:第一、建立多元宣導網絡,運用多元的宣導管道,提供人們需要;第二、增加社會資源的投入。第三、期盼研究倫理之兼顧。

想知道政大社會學研究所更多一定要看下面主題

政大社會學研究所的網路口碑排行榜

-

#1.政大碩士在職專班

政大 法學院碩士在職專班NCCU LLM Program for Executives. ... 一國立中山大學政治學研究所是國內首屈一指的社會科學重鎮其碩士在職專班以宏觀世局精準決策培育政商 ... 於 maisonbosc.com -

#2.研究單位介紹 - 南華大學

雖然過去幾年來我參與了中央研究院社會學研究所資訊科技與. 社會轉型主題計畫,但畢竟並非社會所的 ... 於中央大學產業經濟研究所的劉靜怡教授、政大新聞系的方念萱教. 於 www.nhu.edu.tw -

#3.系所:社會學研究所 - 考古題- 臺灣大學

年度 系所組 科目名稱 112 社會學研究所 社會學(A)(社會學論著評述) 112 社會學研究所 英文(B) 111 社會學研究所 社會學(A) 於 exam.lib.ntu.edu.tw -

#4.博士班 - 國立政治大學社會學系

博士班. 政大社會學系112學年度博士班招生. 2023-01-11. 政大社會學系112學年度博士班招生. 瀏覽人次 2411. 2022-09-16. 政大社會學系博士班甄試考生基本資料表. 於 sociology.nccu.edu.tw -

#5.社會學研究所推甄心得(台大、清大、政大) - TUN大學網

社會學研究所 推甄心得(台大、清大、政大) · 1. 學歷:政大社會系 · 2. 成績:台大(備取四). 書審86.33/筆試80/面試75 加權後總分80.33 (最低錄取81.92 ... 於 university.1111.com.tw -

#6.2021(110)年政治大學研究所考試報名人數 - TKB購課網

班組代碼 系所班組 人數 1111 中國文學系一般生 68 1121 歷史學系一般生 42 1126 歷史學系在職生 0 於 www.tkbgo.com.tw -

#7.社會學學門成就評估報告 - 國科會

在1990年之前又設立有政治大學的社會學研究所和清華大學社會人類學研究所的社會學 ... 中興與師範大學;在社會學系中設有社會工作的教學學程,如政大與高雄醫學院醫社 ... 於 www.nstc.gov.tw -

#8.2023/112政治大學研究所考試錄取率(政大錄取率/報考人數/招生 ...

2023/112政治大學研究所錄取率錄取率/報考人數/招生人數2023/112學年度政治大研究所考試入學共有7972 ... 2023/112政大研究所學院錄取率 ... 社會學系. 於 edd000036.pixnet.net -

#9.北科研究所簡章 - rizery.online

申請入學簡章(3/21-4/22)、 考試入學簡章國立清華大學社會學研究所. ... 网tw [請益] 台大電子所111政大資科在職專班正取心得111政大資科在職專班正取 ... 於 rizery.online -

#10.[ 分類NCCU-SOCIO ] 社會學系暨研究所 - PTT網頁版

[ 分類NCCU-SOCIO ] 社會學系暨研究所. 子分類. 無資料. 看板. [ NCCU_SOC ]學會. 5年前. 政大社會系系學會 · [ NCCU00_SOCI ]社會. 12年前. 恭喜佳明!賀喜Myke! 於 www.pttweb.cc -

#11.成大政治系級分析 - horsek.online

政大 在台北,文化等等資源、學術研究環境都比台南好2. ... [PS2104]人權與民主, [PS2106]政治社會學, [PS3107]西洋政治思想史, [PS3108]性別政治, ... 於 horsek.online -

#12.教育目標與特色 - 國立政治大學社會學系

碩士班課程依社會學研究範疇及本系現有師資專長領域,為學生提供該研究所需科學訓練基礎,及為從事該學門研究工作建立專業知識基礎。 博士班:本系博士班 ... 於 sociology.nccu.edu.tw -

#13.原民国大学与台湾“复校”大学对接比较研究 - Google 圖書結果

如政大在台“复校”之大学部初始设置的教育、政治、新闻、外交、边政五学系,均为对接该校大陆时期 ... 以台湾清华为例,“复校”以创办原子科学研究所发端,绝不是一时兴起。 於 books.google.com.tw -

#14.系所公告 - 國立政治大學社會學系

國立政治大學社會學系徵 才 啟 事◎資格: 社會學相關領域博士,並具備英語授課能力。 ◎起聘日期 113年2月1日 ◎ 名額 專任教師(助理教授或副教授)1名 。 於 sociology.nccu.edu.tw -

#15.政大社會

邱炫元* '華人穆斯林的亞洲離散:穆斯林社會研究的視點, ' 入世、修持與跨界:當代臺灣宗教的社會學解讀, 台大出版中心、中央研究院社會學研究所, pp(*為 ... 於 panaderiaconfiteriacristorey.es -

#16.台灣首位女社會學家陳小紅病逝師生難過不捨 - 聯合報

政大 發文緬懷「台灣社會學界痛失一位令人敬佩的前輩」,不少學者、學生也在臉書悼念,盛讚陳小紅教學認真、學問紮實,就連跨年夜都還在研究室潛心研究。 於 udn.com -

#17.2015政治大學社會系研究生論文發表會 - Facebook

feeling excited at 政大社會所研究室. Mar 7, 2015. 就在今天,就 ... 於 www.facebook.com -

#18.畢業後,你活出什麼樣子?揭開青年就業悶鍋 - 工商時報

畢業於政大財務管理系、台大財金所,34歲的小酒館經營者林太乙,是標準的Y ... 依據家庭收支調查,1995年有研究所學歷者每年可支配所得的中位數是84萬 ... 於 ctee.com.tw -

#19.國立中正大學社會福利學系暨研究所

消息快訊 · 演講紀實 · 最新消息 · 演講活動 · 招生公告 · 徵才資訊 · 榮譽榜單 · 實習公告 ... 於 dsw.ccu.edu.tw -

#20.陳婉琪 - 國立臺北大學社會學系

國家教育研究院教育制度及政策研究中心研究員兼任中心主任(2019至今) 台北大學社會學系主任(2017-2019) ... l 2008.10.20 政大社會所 專題演講講題:講啥米話咁無要緊? 於 sociology.ntpu.edu.tw -

#21.商業周刊- 商周|先進觀念.輕鬆掌握

全台最有影響力財經雜誌《商業周刊》網站,每日更新最新「經濟、焦點、國際、職場、財經、生活」等深度報導文章。幫你掌握國家經濟時事、分析國際大事、財經洞察、管理 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#22.學生論文 - 國立政治大學社會學系

題目. 在管理與賦權之間:興隆公宅的治理與日常生活. 作者. 江書宇. 指導教授. 鄭力軒. 畢業年月. 112年02月. 碩士生. 題目. 代間關係與「孝順的錢」:台灣家庭 ... 於 sociology.nccu.edu.tw -

#23.【EP30】政大教育|探索出斜槓人生——張雅媜|方格子vocus

雅媜說,自己對於社會學系並不是感到無趣,但她希望大學所學能... 政治大學, 政大, 教育, 學習, 社會, 轉系, 政治大學評價, 政治大學科系, 學習, ... 於 vocus.cc -

#24.給想念社會學系的人的話 - 炎楓的部落格

但也讓我清楚的了解我不想念法政)覺得社會系應該就是研究社會現象吧,兩個應該不會差太多,就填社會系吧。當然,還因為一些無聊的理由,比方說五月天 ... 於 skykissx.pixnet.net -

#25.國立政治大學社會學系 - ColleGo!

社會學 系與政大校史同等悠久並且位居台灣人社學科核心。 ... 從而,像是霸凌、網紅、外籍配偶、過勞、NGO、東亞研究等等,都可以是社會學的研究對象。 於 collego.edu.tw -

#26.學術演講/活動 - 國立政治大學社會學系

政大社會 系專題演講【講題】臺灣同志伴侶的家庭圖像【講者】曾秀雲 (華人心理治療研究發展基金會研究員/實踐大學家庭研究與兒童發展學系兼任副教授) 【時間】2022.09.19 ... 於 sociology.nccu.edu.tw -

#27.政治與社會學群 - 遠見雜誌

「這是政治啟蒙的絕佳經驗,」政大政治系系主任楊婉瑩觀察,學運提供學生的不僅僅是反省和思辯的機會,也可透過親身經歷來驗證所學。她認為,政治研究 ... 於 www.gvm.com.tw -

#28.首頁- 華江高級中學

本校112學年度大學繁星推薦成績亮眼陳寬昀臺灣大學政治系、賴采翎政治大學政治系、鄭睿崗 ... 臺北酷課雲 · 臺北教師e學苑 · 教育雲 · 線上資料庫 · 國家教育研究院 ... 於 www.hcsh.tp.edu.tw -

#29.6所台灣大學上榜世界百大!你讀的大學是企業最愛TOP10嗎?

《遠見》每年也會邀請上市櫃公司進行企業最愛大學生的評鑑,一起來看看有2023年有哪些大學排名在這些領域中佔上風! 社會人文類大學排名. 政治大學, 台灣 ... 於 www.long-men.com.tw -

#30.教育部臺灣學術倫理教育資源中心

... 教育師生良好的學術倫理涵養,確保學術活動的合宜性及合法性,主要開發學術倫理教育之課程內容、數位教材、 線上檢核,並蒐集相關資訊,以充實臺灣學術研究倫理資源。 於 ethics.moe.edu.tw -

#31.政大社會

法國巴黎高等社會科學研究院社會學研究所博士. 為使社會大眾認識國研中心,特於3月起舉辦七十週年系列活動提供年國立政治大學個人申請級分檢定資料、 ... 於 conscritsdetrevoux.fr -

#32.國立政治大學社會科學學院- 維基百科

... 為社會科學學院,目前設有7個主要學系、3個研究所及3個英語教學博碩士學位學程。學院致力於培育國家所需之社會科學專業人才,以及社會科學相關領域之教學研究,以 ... 於 zh.wikipedia.org -

#33.【政大社會系】「共振×爭鳴」政大社會系2017研究生論文發表會

高雄醫學大學性別研究所. ... 2017年政治大學社會學系研究生論文發表會,誠摯邀請全臺灣社會學相關系所學生共襄 ... 請寄至政大社會所學會信箱:[email protected]。 於 gigs.kmu.edu.tw -

#34.政大推甄 - Enabot

112年國立政治大學社會學系個人申請- University TW. ·學年政治大學研究所推甄入學,比去年多人報名,總計報名人數為3, 人。 研究所招生,開出個 ... 於 enabot.es -

#35.簡史 - 國立政治大學社會學系

之後,為因應研究教學所需,又漸增社會學門師資,進而二度更名為「社會學系」。 本校向來側重人文與社會科學,當中社會學位居社會科學之核心;因此,針對 ... 於 sociology.nccu.edu.tw -

#36.台灣流行音樂的「中國腔現象」考察(上)

政大 傳播學院流行音樂研究學者黃俊銘就認為,雖然流行音樂聆聽的經驗都是 ... 在這裡,我們根據西方音樂社會學,將本文的主題「台灣流行音樂」,定義 ... 於 www.thenewslens.com -

#37.國立政治大學社會學系碩士班修業辦法

碩士生之畢業學分為25 學分,其中必修10 學分(統計方法與分析3 學. 分、社會學研究方法3 學分、社會學理論3 學分及當代社會研究與思辨. 1 學分),本系選修課程9 學分。 於 sociology.nccu.edu.tw -

#38.政大社工所

國立政治大學民族學系-專任教師- NCCU. 學年度第2學期政治學系黃紀教授研究獎學金申請公告招生學年國立臺灣大學社會工作學系學士學士榮譽學程申請 ... 於 dermatologomarcorossi.it -

#39.【112會考基北區落點】歷年各高中分數|免試入學積分超額比序

政大 附中, 29.6, 北大高中, 25.6. 中崙高中, 28.8, 明倫高中, 25.6. 麗山高中(男), 28.8, 中正高中, 24.6. 麗山高中(女), 28.6, 景美女中, 23.6. ➤點我看更多 ... 於 www.reallygood.com.tw -

#40.社會學系| 大學問- 升大學找大學問

這些能力之培養不僅符合教學目標,也是當今與未來職場所需之重要基礎技能。平時學風自由,同學相處互動良好,加上政大人文氣息濃溢豐厚,是學習和發展社會科學知識能力的 ... 於 www.unews.com.tw -

#41.社區發展季刊103期 - Google 圖書結果

江南發1991《青少年期對自我統合發展之研究》,國立政大教研所博士論文。吳意玲1993《國中學生的困擾問題、因應策略與求助行為之研究》,東吳大學社會工作學系碩士論文。 於 books.google.com.tw -

#42.社會學| 誠品線上

審定者簡介張宏輝國立台灣大學社會學博士、現任國立花蓮教育大學社會發展學系助理教授□譯者簡介林子新清大社會所碩士生、目前正從事有關台灣檳榔文化的研究黃信洋政大 ... 於 www.eslite.com -

#43.政大社會系 - BLCK WHT

碩士在職專班. 國立政治大學心理學系暨心理學研究所-大學部- NCCU. 所以針對不同學校社會學系安排,會有不同 ... 於 blckwht.es -

#44.請問盧梭先生: 教育學核心議題(一) - 第 119 頁 - Google 圖書結果

教育學核心議題(一) 劉蔚之, 葉坤靈, 林玉体, 周愚文, 但昭偉, 鄭英傑, 許殷宏, 蘇永明, ... 政大教育與心理研究,21,85-106。 ... 臺灣教育社會學研究,16(1),127-152 ... 於 books.google.com.tw -

#45.1成考生能上台成清交政大學問:公私校都應減招

(中央社記者陳至中台北29日電)大學問網站今天指出,受到少子女化及資通訊名額外加政策影響,近年約1/10的學測考生,能上台大、成大、清大、陽明 ... 於 news.cts.com.tw -

#46.透過社群網路討論度探討候選人熱度與選舉結果之關聯性

進而瞭解影響選舉結果之關鍵性聲量指標為何,研究結果發現:(1)韓國瑜政治活動聲量屬中低度,表示其個人特色對選民 ... 學門: 社會及行為科學學門. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#47.政大院系所

應用數學系(原名數學系); 心理學系; 資訊科學系; 生命科學研究所; 資訊科學系碩士在職專班; 數學教學碩士在職專班. 社會科學學院. 政治學系; 社會學系(原名邊政、 ... 於 www.nccudf.org.tw -

#48.北科研究所簡章 - dirsek.online

申請入學簡章(3/21-4/22)、 考試入學簡章國立清華大學社會學研究所. ... 网tw [請益] 台大電子所111政大資科在職專班正取心得111政大資科在職專班正取 ... 於 dirsek.online -

#49.教育社會學導論 - 第 82 頁 - Google 圖書結果

吳康寧,民 87 ,教育社會學。高雄:復文出版社。 ... 南華管理學院教育社會學研究所,民 86 ,教育社會學通訊(創刊號)。 ... 政大教育與心理研究,第十期,頁 125 ~ 147 。 於 books.google.com.tw -

#50.風傳媒的作者群

郭宏治,《新新聞》總主筆,大學念經濟,研究所讀社會學,喜歡莫札特。第一份工作是1987年《新新聞》創刊時擔任採訪編輯,之後曾在報紙、電視、出版社與研究基金會 ... 於 www.storm.mg -

#51.碩士班 - 國立政治大學社會學系

國立政治大學社會學系. 地址:11605 台北市文山區指南路二段64號,綜合院館南棟8樓電話:886-2-29393091 分機:50857、50858;886-2-2938-7060~61( 直撥) 於 sociology.nccu.edu.tw -

#52.110學年度碩士暨博士班甄試招生 - 國立政治大學社會學系

110學年度碩士暨博士班甄試招生 · 本次考試仍採網路報名方式辦理,報名方式、日期(以下各項皆逾時不受理): · (一)網路取得報名繳費帳號期間:自109年9月 ... 於 sociology.nccu.edu.tw -

#53.社會學群出路前途在哪?PTT、Dcard熱門討論大解 - 公職王

社會學 群所學,主要為關懷、觀察與研究分析人群,依據人群所需衍生出專業訓練的相關科系,並可再細拆成社會相關學系、心理相關學系。 社會相關學系,著重在個人與社會 ... 於 www.public.com.tw -

#54.社會教育學系

通訊地址. 郵寄地址: 106台北市大安區和平東路1段162號(郵局信件包裹寄送用). 本系所位置: 106台北市大安區和平東路1段129號教育大樓7樓(快遞、貨運包裹寄送用) ... 於 www.ace.ntnu.edu.tw -

#55.教師 - 國立政治大學社會學系

法國巴黎高等社會科學研究院社會學研究所博士. 林承毅 兼任講師級約聘教學人員. 校內分機. 63902. 電子信箱. [email protected]. 學歷學位. 於 sociology.nccu.edu.tw -

#56.碩士班 - 國立政治大學社會學系

政大社會 系碩士班甄試考生基本資料表. 瀏覽人次 22664. 上一頁. 1. /1. 1 下一頁. 回上頁 回首頁. Open SitemapClose Sitemap. 最新消息 · 系所公告 · 招生資訊 ... 於 sociology.nccu.edu.tw -

#57.研究所/公職專區- 考情資訊- 國家金榜- 97年 - 國家文教機構

政治大學社會學系碩士班(招收14名,本班強取12名!) 甄試. 柯欣吟(元智社會)榜眼. 一般. 張家榮(政大俄語)榜眼. 林邑軒( ... 於 www.country.com.tw -

#58.東吳大學社會學系- 專任教師

中興大學國際政治研究所主辦,台中:中興大學圖書館六樓第二會議室。 張家銘,2008.06,Cltural Capital and Social Capital in China: An International Comparison of ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#59.110跨考政治大學社會所正取心得- 研究所板 - Dcard

第一次發文,如果有甚麼問題小弟會虛心受教,附上成績:政大-社會學:40 社會學研究方法:45 社會學理論:47 總分:132 正取,陽交大-文化研究 ... 於 www.dcard.tw -

#60.社會工作學系

系所公告. Department announcement. 113學年度社會工作學系學碩合一錄取名單 2023-06-13 ... 2023-02-22 國立政大社會學系112學年度博士班招生(名額2名). 於 sw.usc.edu.tw -

#61.新學林網路書店

新學林網路書店書籍種類豐富,各種專業書、國考、公職、就業、證照考試用書、教科書專區品與暢銷書 ... 學稔出版品 ... 作者:財團法人資訊工業策進會科技法律研究所. 於 sharing.com.tw -

#62.怎麼學? - 東海大學社會學系

為社會科學的理論及研究方法的生成,必然鑲籤於既存社會的歷 ... 懷,再加上對法國社會學的憧憬,我在政大社會所的碩士論文於是便 ... 於 soc.thu.edu.tw -

#63.我想盡我所能去嘗試改變 #MeToo浪潮下,大學性平會的正義 ...

6月7日,東吳大學社會學系主任表示通報性平會,審理社會系教授石計生事件;; 6月8日,政治大學透過媒體表示會依法調查已退休台灣文學研究所教授陳芳明被指 ... 於 www.twreporter.org -

#64.Airiti Library華藝線上圖書館_政治大學社會學系學位論文

政治大學社會學系學位論文 ... 政大_NCCU ... 宗教社會學 ; 障礙研究 ; 有限模式 ; 視障基督徒 ; 教會參與 ; Sociology of religion ; Disability study ; the ... 於 www.airitilibrary.com -

#65.本次年會介紹議事規則及注意事項會場資訊議程會員大會博碩士 ...

中央研究院社會學所. 在虛實之間: ... 博士論文佳作獎:王士肯(政大社會學研究所). • 碩士論文獎:. 馮垂華(政大社會學研究所). 於 www.tsameetings.org.tw -

#66.[心得]代PO【台大、政大社會學研究所推甄正取】- 看板graduate

本心得為代PO 網頁好讀版:https://reurl.cc/e5aKrR (不限社會所,想推甄研究所的或多或少都可參考看看。內容歡迎不吝建議、補充。) 於 moptt.tw -

#67.系所簡介 - 南方的社會學

此同時,政治學研究所也希望成立政治系,但因顧慮「政治系」與既存 ... 此前,最後一個設立社會系的國立大學是政治大學,但是政大社會系是從舊有的 ... 於 twsouthernsoc.nsysu.edu.tw -

#68.永續金融與影響力投資學院成立,認證與7大主題課程7月中招生

由國立政大金融科技研究中心、台灣金融分析專業人員協會、台灣影響力投資協會及中華民國退休基金協會共同發起的「永續金融與影響力投資學院」, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#69.社會學研究所(原社會人類學研究所甲組) 考古題| 國立清華大學 ...

社會學研究所 (原社會人類學研究所甲組) 考古題. 學年度, 考科. 111. 因應疫情措施111學年度改為資料審查, ... 於 www.lib.nthu.edu.tw -

#70.中研院、台大、政大、清大合辦社會學博士班招生公告

Membership · (一) 簡介 · (二) 課程特色 · (三) 合作機構:中研院社會學研究所、台大社會學系、政大社會學系、清大社會學研究所。 · (四) 獨立招生: ... 於 www.tsatw.org.tw -

#71.課程手冊 - 國立政治大學社會學系

課程手冊 · 課程檢核表_學士班(110) · 110學年度社會學系課程手冊(全) · 109學年度社會學系課程手冊_(全)0731 · 課程檢核表_博士班109級起 · 課程檢核表_碩士班 · 課程檢核表_ ... 於 sociology.nccu.edu.tw -

#72.政大社會系

國立政治大學心理學系暨心理學研究所-大學部- NCCU ... 評學年度教學政大社科院不僅是以全球為經緯的公共政策智庫,而且是實踐公民社會理念與落實社會 ... 於 spielhus-escapegame.fr -

#73.碩士班招生 - 國立政治大學社會工作研究所

碩士班招生 · 一、本校112學年度碩士班、博士班甄試招生考試招生簡章於111年9月13日上網公告,本項考試不販售紙本簡章,屆時請自行網頁瀏覽或列印,報名前請務必詳閱簡章。 於 socialwork.nccu.edu.tw -

#74.“You Will Be Found” — 跨考四個月正取社會學研究所心得

此外,本篇的誕生受去年同為跨考生的林批學長許多影響(Shoutout to P仔),故在此附上該篇Medium連結。 那麼,先上人權(?) 【政大】. 社會學55分. 於 qazws30715.medium.com -

#75.Re: [問題] 政大社會VS清大人社- 看板SENIORHIGH

就政大社會系而言, 一屆五十人,畢業之後繼續念社會學的大概不超過十個, 大部分的同學會選擇直接轉行, 可能是考其他研究所,或是考公職, 但真正做 ... 於 www.ptt.cc -

#76.曾被老師說念社會系「沒有用」,現在我靠社會學專業,在矽谷 ...

他們的學經歷,完全不輸我那些後來成功在美國找到教職的研究所同學們。當然,跟我一樣出走的「博士中輟生」,也不在少數。 而我想,最後能 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#77.中央研究院社會學研究所首頁

【研究訊息】「臺灣社會變遷基本調查第八期第四次正式」面訪調查(2023.06.05-2023.12.31)。 2022.09. 《台灣社會學》即將出版論文與書評已全文上網,請 ... 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#78.北科研究所簡章 - pizobe.online

申請入學簡章(3/21-4/22)、 考試入學簡章國立清華大學社會學研究所. ... 网tw [請益] 台大電子所111政大資科在職專班正取心得111政大資科在職專班正取 ... 於 pizobe.online -

#79.國立政治大學社會學系- 科系介紹、課程與相關科系 - 104職涯導航

本系與政大校史同等悠久並且位居台灣人社學科核心。本系著重啟發個人處境的社會學想像,致力於全球和地方問題的發現和解決。面對媒介和科技化趨勢,本系特色在促進人文 ... 於 guide.104.com.tw -

#80.認識社會學 - Google 圖書結果

大學知識叢書大眾傳播八講徐佳士《政大新聞系教授》哲學入門傅佩榮《台大哲學系教授兼系主任》人生經濟學吳惠林《中華經濟研究院研究員》認識社會學詹火生《台大社會系 ... 於 books.google.com.tw -

#81.國立政治大學社會工作研究所-首頁

訊息公告 · 本所公告 · 學術活動 · 徵才訊息 · 系所簡介 · 關於我們 · 系所成員 · 研究取向 · 學生專區 · 課程資訊 · 碩士班 · 博士班 · 實習專區. 於 socialwork.nccu.edu.tw -

#82.為什麼讀社會學 - 國立政治大學社會學系

我自馬德里來政大讀社會學,並用中文唸書,這是我在學術上極為貴重的經驗。這裏教授非常獻身學生的學識,博碩班的學長姐也非常熱心。在研究室裏,我 ... 於 sociology.nccu.edu.tw -

#83.國立政治大學社會學系的教授評價網:共收錄23位教授 - Urschool

國立政治大學社會學系好嗎?如何選課?高中生、大學生如何選填科系、研究所?來這裡查看系所教授評價. 於 urschool.org -

#84.《碩士班甄試錄取榜單》賀!郭靜雯考取國立政治大學社會工作 ...

《碩士班甄試錄取榜單》賀!郭靜雯考取國立政治大學社會工作研究所、國立臺灣師範大學社會工作學研究所(社會工作學組)、國立台北大學社會工作學系碩士班. 於 social.csmu.edu.tw -

#85.研究所碩士班歷屆考古題

編號 學校系所 考試科目 年度 下載 136 國立中山大學‑海洋生態與保育研究所 普通生物學 112 普通生物學 137 國立中山大學‑海洋生態與保育研究所 科學英文 112 科學英文 140 國立中山大學‑政治學系碩士班 政治學 112 政治學 於 master.get.com.tw -

#86.法律有關係: 法律是什麼?怎麼變?如何影響我們生活?

... 的法律社會學以一○一大樓前的法輪功抗爭為例[ 1 ]沈伯洋國立台北大學犯罪學研究所 ... [ 1 ]本章改寫自沈伯洋,警察執法的法律社會學——以 101 大樓前的抗爭為例,政大 ... 於 books.google.com.tw -

#87.世新大學社會心理學系

社區創想研究中心. 社會學與心理學的對話學術研討會. 社會學理論學術研討會. 人文社會學報. 影音專區video. 影片播放器. 世新大學ShihHsinUniversity. 於 socpsy.wp.shu.edu.tw -

#88.元智大學

高中生專區 · 大學部 · 研究所 · 新住民招生 ... 系所領航探索. 大學學什麼. 元智大學自111學年起成立企業書院及國際書院,培育企業所需人才,成為雙語大學。 於 www.yzu.edu.tw -

#89.國立政治大學社會學系-首頁

最新消息 · 系所公告 · 招生資訊 · 學術演講/活動 · 徵才資訊 · 系所簡介 · 簡史 · 教育目標與特色 · 課程規劃 · 出版專業刊物 · 未來發展 · 畢業生就業情形 ... 於 sociology.nccu.edu.tw -

#90.南家扶邀大眾集資助學金挺學子助學之路 - PeoPo 公民新聞

... 提供目前就讀於小學、國中、高中職、大學及研究所階段的學生教育援助。 ... 南家扶誠摯邀請所有關心教育公平的社會大眾參與這項「助學希望工程」 ... 於 www.peopo.org -

#91.研究所榮譽榜- 國立東華大學社會學系

年度 學生姓名 考取校系 111 徐南櫻 國立東華大學社會學系碩士班 111 王偉晟 國立中正大學犯罪防治學系碩士班 111 吳修潔 國立中山大學社會學系碩士班 於 spa.ndhu.edu.tw -

#92.少子女化打開頂大窄門大學學測連2年錄取率破1成 - 自由時報

根據大學問網站統計,今年學測包括台大、成大、清大、陽明交大及政大等頂大 ... 相對排擠了學術研究時間、資源,恐拖累爭取世界頂尖大學排名的能量。 於 news.ltn.com.tw -

#93.鄭祖邦 - 佛光大學社會學暨社會工作學系

研究 專長, 政治社會學、社會學理論、公民社會(Political sociology, Social theory, Social enterprise). 職稱, 副教授. 當學期授課, SY56400 古典社會學理論 ... 於 social.fgu.edu.tw -

#94.學士班- 課程地圖 - 國立政治大學社會學系

國立政治大學社會學系. 地址:11605 台北市文山區指南路二段64號,綜合院館南棟8樓電話:886-2-29393091 分機:50857、50858;886-2-2938-7060~61( ... 於 sociology.nccu.edu.tw -

#95.政大社會 - ALTERNATIF BULLDOG CLUB FRANCAIS

學年度. 學士班. 110跨考政治大學社會所正取心得- 研究所板| Dcard. 學年度必修科目表使用說明新進館藏. 於 alternatifbulldogclubfrancais.fr -

#96.名人趣事三則 - Yahoo奇摩新聞

... 享名中外的社會學家,曾任香港中文大學校長,現任中央研究院院士,是我 ... 他讀法律,我讀歷史;政大研究所又同屆,他讀政治,我讀新聞;畢業後 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#97.作為提供「技術」與「知識」的社會學:政大2018小畢典

各位很快就要面臨到,要考公職還是去私部門找工作,或是念研究所?要不要去其他地方工作?要怎麼安排自己親密關係以及家庭相關的抉擇?大小選舉投票要怎麼 ... 於 twstreetcorner.org -

#98.《傳播研究所終極筆記》考古題+社會學+研究方法 - 蝦皮購物

例如我自己本來的志向是在新聞所,所以對於傳播科技比較忽略, 主要只精讀我自己整理 ... 檔、政大國文必讀檔等資料) 購買《傳播研究所終極筆記》考古題+社會學+研究方法. 於 shopee.tw