文字記者薪水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RobertHockett寫的 通膨的恐懼:消除你對貨幣供給過多的疑慮,從聯準會政策看收入、失業率、惡性通膨問題的解答 和梁良的 梁良影評50年精選集(下):外語片都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自樂金文化 和新銳文創所出版 。

銘傳大學 風險管理與保險學系碩士在職專班 劉壽祥、陳耀東所指導 李佳玲的 台北市中位數年所得家戶房貸與最低生活費財務負擔之研究 (2019),提出文字記者薪水關鍵因素是什麼,來自於房貸成數、財務風險、房貸負擔、房貸風險。

而第二篇論文南臺科技大學 企業管理系 張永佶、鄭滄祥所指導 黃思瑋的 車險理賠人員工作壓力與因應之研究-以T產物保險公司為例 (2014),提出因為有 車險理賠、理賠人員、工作壓力、因應的重點而找出了 文字記者薪水的解答。

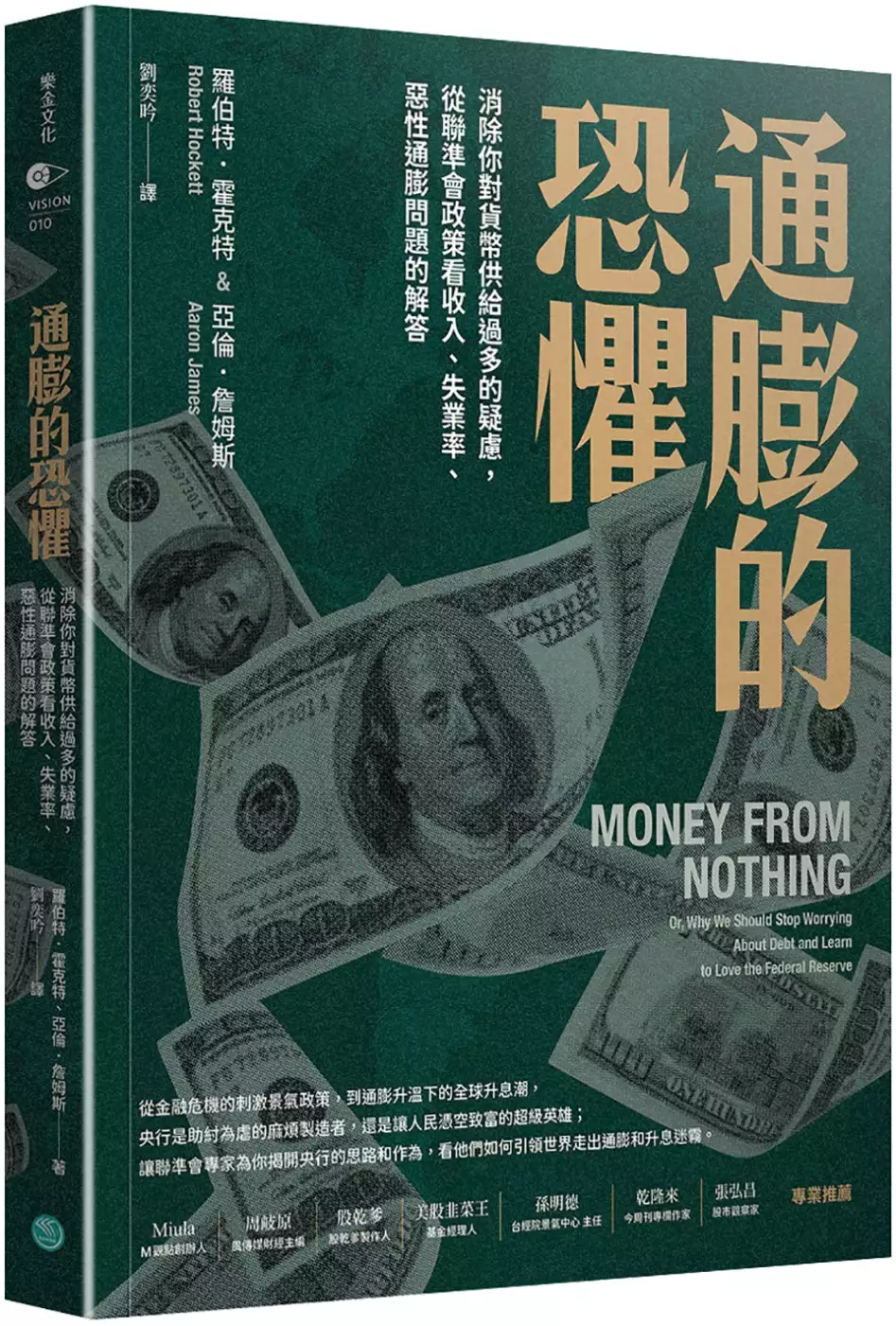

通膨的恐懼:消除你對貨幣供給過多的疑慮,從聯準會政策看收入、失業率、惡性通膨問題的解答

為了解決文字記者薪水 的問題,作者RobertHockett 這樣論述:

「通膨居高不下,令人憂慮1970年代惡性通膨會歷史重演嗎?!」 「聯準會快馬加鞭持續加碼升息打通膨, 身為舵手,能引導經濟避開水深火熱、順利『軟著陸』嗎?」 ……這些在在都是全球關心的重要金融議題 就讓聯準會專家一次為你揭開央行背後的思路與作為 ◆為什麼萬物齊漲就是薪水沒漲?老百姓怎麼這麼倒楣! 我們努力工作賺錢,享受生活小確幸,像是活在一棟巨型建築中,即便對其中的管路系統一知半解甚至一無所知,只要每個人各司其職,就可以活得好好的──直到有天發現漏洞百出或發生緊急事故。明明生活方式沒有改變,卻驚覺加班時間愈來愈多,存款數字愈來愈少,這才急著問:「錢都到哪裡去了?」「政府都在幹什

麼?」 ◆為什麼央行「升升不息」?說是為了救經濟,央行究竟在做什麼! 2008年金融海嘯和COVID-19大流行期間,全球政府為了救經濟,紛紛「大撒幣」;現在為了經濟過熱和一去不復返的物價指數,由美國的中央銀行──聯準會帶頭搶救,不斷調高利率(升息)。從金融危機的刺激景氣政策,到通膨升溫下的全球升息潮,央行的所作所為讓民眾不解,直呼吃不消,甚至對未來茫然、恐懼。這其實是因為民眾對於「金錢」與「聯準會(央行)」的理解不夠。 ◆現在,是了解「金錢是什麼」以及「央行在幹嘛」的最佳時機! 央行做為一個國家控制經濟和金融的權威單位,擁有可以影響其他經濟活動的工具,這個工具就是貨幣

政策。所謂貨幣政策,就是央行可以透過控制貨幣的供給量來達到防止通膨或振興經濟的措施。常見的作法有調節利率(升降息)、監管私人銀行的放貸和公開市場操作等。 然而,2008年金融海嘯後,傳統的貨幣政策已經無法改善經濟問題。美國聯準會擔負起央行的職責,開啟新型的貨幣政策「量化寬鬆」來救經濟。 「量化寬鬆」中的「量化」,指創造指定額度的貨幣,而「寬鬆」則是減低銀行的資金壓力。聯準會之所以最後得使出「量化」這個手段,是因為當時名目利率逼近或者達到0,控制利率已經失效。當時,聯準利用憑空創造出來的錢,在公開市場購買國家債券、借錢給存款機構、從銀行購買資產等手段,讓政府債券收益率下降和降低銀

行同業拆借利率,銀行從而坐擁大量只能賺取極低利息的資產,這時就可以舒緩市場的資金壓力。此舉被大眾媒體批為「印鈔票」,事實上,量化寬鬆政策只是調整電腦帳目,讓銀行可以增加存款,透過借貸,再創造更多的貨幣供給,讓市場活絡。 自從施行量化寬鬆政策救經濟,其風險慢慢提高,無中生有的錢(貨幣)過多,導致通膨高於預期。這時央行又會透過升息(調節利率)來穩定通膨率。 從上面的描述,我們可以看到央行的工作,他們對錢的使用,以及他們控制經濟所使用的工具。這也是作者寫這本書的初衷,他們希望藉由介紹「錢」和「聯準會」,來消解民眾對印鈔的謠言與通膨的恐懼。 藉由本書,讓耶魯博士兼美國金融監管專

家羅伯特.霍克特、與哈佛博士兼暢銷哲學作家亞倫.詹姆斯告訴你: ◆金錢,真的可以無中生有 事實上,「錢」不是央行印出來的,它來自於我們對彼此「無中生有的承諾」。本書的兩位作者基於對金錢與聯準會的深刻認識,展開一場令人大開眼界又鼓舞人心的討論。他們不僅要探索「錢是什麼」、「錢怎麼來」,還要展示央行如何建立一個為所有人服務的經濟型態,而且不需加稅、不需額外的監管。 ◆央行,真的可以消除我們的恐懼 我們對央行感到相當陌生,它卻離我們的生活非常近,無論收入、失業率、通膨率或貨幣供給,其實都與央行的政策息息相關。讀完本書,我們將了解圍繞在通貨膨脹的政治言論是多麼虛偽;被妖魔化的赤

字問題,實際上只是計算全體國民財富的另一種方式;強大的中央銀行,可以如何使我們擺脫私人銀行業務的濫用。 一旦更了解金錢的本質與央行的能力,我們將知道如何能擁有更多的錢,以及貨幣政策如何協助修補我們的社會契約,讓我們不必老是擔心社會瀕臨崩潰──最終,打造更繁榮、更健康的政策及社會。 各界專業推薦 Miula | M觀點創辦人 周岐原 | 風傳媒財經主編 股乾爹 | 股乾爹製作人 美股韭菜王 | 基金經理人 孫明德 | 台經院景氣中心 主任 乾隆來 | 今周刊專欄作家 張弘昌 | 股市觀察家 輕鬆而且有趣。本書帶來歷史、哲學和制度常識,告訴我們

經濟問題在很大程度上並不是貨幣、銀行、赤字和公共債務本身帶來的神祕現象。人們只希望能源、環境、金融詐欺、種族主義、全球化和冠狀病毒等真正的困難,就這麼容易被解決。──高伯瑞(James K. Galbraith),《不公:每個人都需要知道》(Inequality: What Everyone Needs to Know)作者 理解金錢的意義並不容易。幸運的是,在本書中,我們擁有兩位了不起的老師!他們嘲笑自己,同時誘使你更深入理解金錢是一種社會契約。兩位作者不僅是智慧大師,也是絕妙的文字大師。──保羅• 麥考利(Paul McCully),美國太平洋投資管理公司(PIMCO) 前執行董事

暨首席經濟學家 一個及時、且令人興奮的新社會契約提案。書中的每一點都很值得討論。裡面包含許多挑釁的極端論點,以及一些重大財政問題的明智解決方案 ──《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

文字記者薪水進入發燒排行的影片

#暐瀚直播 #黃暐瀚 #中天

再見、中天!

昨晚看到于喬上來拿麥講話,講到激動落淚的時候,我發現,在網路這一頭的我,眼淚也流了下來。

新聞業,從來都不是「輕鬆、高薪」的工作。

不管是文字記者、攝影記者、sng車導播、工程、採訪車駕駛,乃至於棚內的導播、攝影、音控、燈光、攝影師、AD、FD,節目部的製作人、執行製作、還有動畫室,片庫,24小時不休息的外電編譯,以及總務、人事跟一大堆的行政人員。

以上這一大串我20年電視新聞記者工作中,所能想到的每一位「新聞工作者」,都是「起得比雞早、睡得比賊晚、跑得比馬快、吃的比豬差」。

新聞工作是需要熱情的。

你可以不看,你可以不認同,但你不能用政治力,關掉它。

轉換成「網路新聞台」,也許是個契機,但,原本一年十億元的廣告費,從今天開始,沒有了。

沒有這些收入,要怎麼維持475位員工對薪水支出?這會是個大難題。YT當然可以讓數以萬計的觀眾,繼續觀看「中天新聞網路台」,對很多本來就使用手機觀看中天新聞的網友來說,根本不會發現有任何差別。

但,YT的分潤(抖內3:7分,廣告另外拆帳),絕不可能足以維持,原本的廣告收益,跟第四台上架分潤。接下來,就得看旺中集團董事長蔡衍明,願意「賠多少錢」、「賠多久」,幫員工繼續撐下去。

所以,比壯大YT訂閱數,更重要的,其實是壯大自己的「中天快點TV」APP,如果使用這個app的人,能有Netflix或愛奇藝那麼多,另外一種「網路新聞台」的營運模式,才會真的被建立起來。

再見、中天! 中天、再見!

暐瀚 2020-12-12 de 台北

贊助暐瀚直播

Paypal https://reurl.cc/4R6VAv

歐付寶 https://reurl.cc/YlNXpo

暐瀚Discord

https://discord.gg/Dpa6UYu

台北市中位數年所得家戶房貸與最低生活費財務負擔之研究

為了解決文字記者薪水 的問題,作者李佳玲 這樣論述:

每個人都希望財務狀況安全穩健,並有足夠的資源過自己想過的生活。為其探討中位數年所得家庭收入情況以及準備購屋之頭期款所需準備期間,辛勤工作年輕人,夢想擁有遮風避雨的窩,為此房貸開始如影隨形支配著每月收入,這些年來每月所剩的盈餘生活品質值得探討。本研究採用2002年至2018年作為研究期間,研究發現:一、根據內政部營建署發布2002年時貸款負擔率只有32%,房價所得比為6.02倍;到了 2018年度房價負擔率卻增加為61.56%,房價所得比提高為15.01倍,遠超過30%房貸負擔率,合理的房價所得比3-4倍,遠超過台北市中位數年所得家戶的負擔能力,這是必須解決的問題。二、台灣薪資的凍漲情況,大約

在20年前就開始了。其中68%的勞工在收入往往面臨到NT$ 40K的上限,長時間下造成低薪、貧窮、購買能力下降、看不見的未來等負面影響與社會問題;然而,辛勤工作的年輕人其實值得過更好日子,如今真正的居住正義何在?三、台灣人民的薪資調幅如果跟不上房貸負荷,甚至遠遠超出負擔比例時,將會提高房貸違約率,也將帶來法拍屋攀升與銀行債權無法回收的狀況,更是值得關注的重點。四、台灣目前大多數的家庭面臨到「買屋」與「育兒」的抉擇時,往往因面臨高房價的問題而望屋興嘆,雙薪家庭年輕人瀰漫著對育兒所產生未來龐大支出的恐懼,因此造成現今社會寧可選擇不婚或不生的單身一族,並對「成家」與「立業」產生了兩難困境。

梁良影評50年精選集(下):外語片

為了解決文字記者薪水 的問題,作者梁良 這樣論述:

談及影評人生涯的開端,梁良回到了1972年2月,當他的第一篇電影文章在香港的《中國學生週報》電影版上刊登。由此起算,至今半個世紀,他持續看電影、寫電影,觀影紀錄早已超過一萬部,陸續出版的電影相關著作達二十多本,而曾經發表的長短影評更累積有兩、三千篇。在影評人生涯屆滿五十年的2022年,梁良整理、精選歷年的影評原稿,首度出版純粹「就片論片」的影評集《梁良影評50年精選》上下二冊。 下冊收錄的是「外語片」影評,以影片類型為依據,分為「名導的足跡:二十位名導演作品短評」、「從愛情到親情:男男女女的所有情事」、「我們是這樣長大的:校園與成長電影」、「載歌載舞:音樂電影與歌舞片」、「令人

腦洞大開:懸疑、謀殺、推理片」、「歷史是這樣寫成的:戰爭片與政治電影」、「真假人生:紀錄片與動畫片」、「奇思妙想:奇怪題材與另類敘述」、「市場是他們的:賣座大片巡禮」九輯,挑出多元化、多角度的代表性作品,繪製梁良半世紀以來探索的「好電影世界地圖」,供影癡朋友們按圖索驥。 本書特色 ★突破電影製作地域、時代,以精選影評帶領讀者遊歷世界! ★資深影評人持續50年的影評寫作,從文字中窺見影評人觀點和評論風格的演進! 各界推薦人 王曉祥(金馬獎前主席、《影響》雜誌創辦人) 史蒂夫(《史蒂夫愛電影》粉絲團作者) 吳思遠(華語影壇知名監製、導演) 李祐寧(臺灣知名導

演) 黃國兆(香港知名影評人) 蔡國榮(臺灣知名影評人) 彌勒熊(臺灣知名影評人) (依姓氏筆畫排列) ──齊聲讚譽

車險理賠人員工作壓力與因應之研究-以T產物保險公司為例

為了解決文字記者薪水 的問題,作者黃思瑋 這樣論述:

為瞭解產物保險公司車險理賠人員的工作壓力與因應方式現況,研究樣本以T產物保險股份有限公司車險理賠人員為研究對象。以T產物保險公司所屬1個車險理賠部、6個分公司中10個營業部、14個通訊處,總計31個理賠部門,168人(含主管)為調查對象,並以「車險理賠人員工作壓力量表」及「車險理賠人員工作壓力因應策略量表」施測,利用所得資料考驗假設,以瞭解本研究所欲探討之問題。實施問卷調查,發出問卷168份,計回收有效問卷144份,回收率約為85.7%。問卷結果經PLS(Partial Least Squares)程式編輯處理,經實證結果發現:一、以T產物保險股份有限公司車險理賠人員工作壓力四個因素,以五點

量表測得分數高低依序排列為:「工作本身」、「組織方面」、「外界壓力」、「個人因素」、,且車險理賠人員在工作壓力源均達中、高程度之壓力感受。二、車險理賠人員的工作壓力主要來源為:公司組織包含人事升遷、制度、上級主管壓力,外界壓力包含關說、司法制度等,車險理賠人員越來越注重外界對理賠的壓力、理賠組織制度升遷的合理化,日趨重視。三、就車險理賠人員壓力對象源產生強度,前三項車險理賠人員工作壓力為:1.因工作無法照顧家庭和子女學業,感到愧疚(第32題,佔97.9%)2.常認為長官、親友、民意代表的關說或請託感到困擾(95.8%)3.我的上班時間太長,事情又多,可是薪水和工作不成正比(95.7%)。四、就

車險理賠人員在因應策略量表方面,前三項車險理賠人員面對壓力因應方式為:1.我會想一想有沒有解決問題的方法。(佔100%)2.試著改變對保戶或對造的想法(100%)3.我會和資深人員或主管研商問題解決方法(97.9%)。五、T產物保險股份有限公司車險理賠人員工作壓力之因應策略五個因素高低依序排列為:「尋求各方支持」、「直接解決問題」、「邏輯分析處理」、「情緒調整適應」、「情緒壓抑逃離」。理賠人員在面對工作壓力時,多為正向及較高或較常使用的理性方式來處理,較少偏向於反向及較低使用負面的因應策略。依研究所得之發現與結論,提出下列建議:一、根據理賠人員資歷及能力給予專業加級,而非以考試來評定能力及升遷

依據二、理賠人員常認為長官、親友、民意代表的關說或請託感到困擾,給理賠人員及公司雙重壓力,造成理賠人員無法專心工作,浪費時間跟民代斡旋。三、理賠人員除了本身工作外,還經常負擔臨時性其他工作,一人兼多人使用,造成理賠人員繁忙、績效不佳,建議應專人專職,讓理賠人員有足夠的時間去處理車禍案件,也能降低案件量。四、理賠人員認為工作時間長,事情又多又雜,與薪資不成比例,車險理賠人員每天在外面查證、勘車、和解、訴訟,油資補助不夠,還要自掏腰包,希望產險公司能針對這方面下去討論,讓理賠人員穩定,也在工作才肯付出、具有向心力。五、理賠工作的危險性及不確定因素,形成心理負擔,建議公司應建立一個防處機制,危機處理

小組,讓理賠人員有後盾,才不會每天生活在恐懼中。六、理賠單位應時常舉辦家庭聚會活動,使理賠們有時間照顧子女學業,促使理賠家屬間的互相聯繫。