文建會文化部的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓寫的 老屋創生25帖(修訂版) 和陳肇宜的 真相拼圖(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站文化部共用系統推動經驗分享也說明:共用系統規劃建置. 101年文化部正式成立,整併:. 1.文建會. 2.新聞局. 3.教育部. 4.行政院研考會. 除文建會原有博物館所,新增: 史博館、國父紀念館、中正紀念.

這兩本書分別來自遠流 和小兵所出版 。

國立政治大學 公共行政學系 莊國榮所指導 洪婉甄的 非營利組織以傳統工藝作為社會事業化內涵之探討:以三角湧文化協進會及財團法人水源地文教基金會為例 (2020),提出文建會文化部關鍵因素是什麼,來自於非營利組織、傳統工藝、社會事業化、文化產業。

而第二篇論文國立交通大學 社會與文化研究所 陳奕麟所指導 陳韋勳的 《國家/文化生產》: 臺灣公共電視《通靈少女》之案例研究 (2020),提出因為有 台灣國家形構、本土化典範敘事、國家/文化、作品社會學、通靈少女的重點而找出了 文建會文化部的解答。

最後網站文化部推動博物館與地方文化館發展計畫 - http則補充:機關為行政院文化建設委員會。」(101 年5 月20 日後改制. 為文化部). (二) 依據博物館法第1 條揭櫫的促進博物館事業發展,健全博物. 館功能,提高其專業性與公共 ...

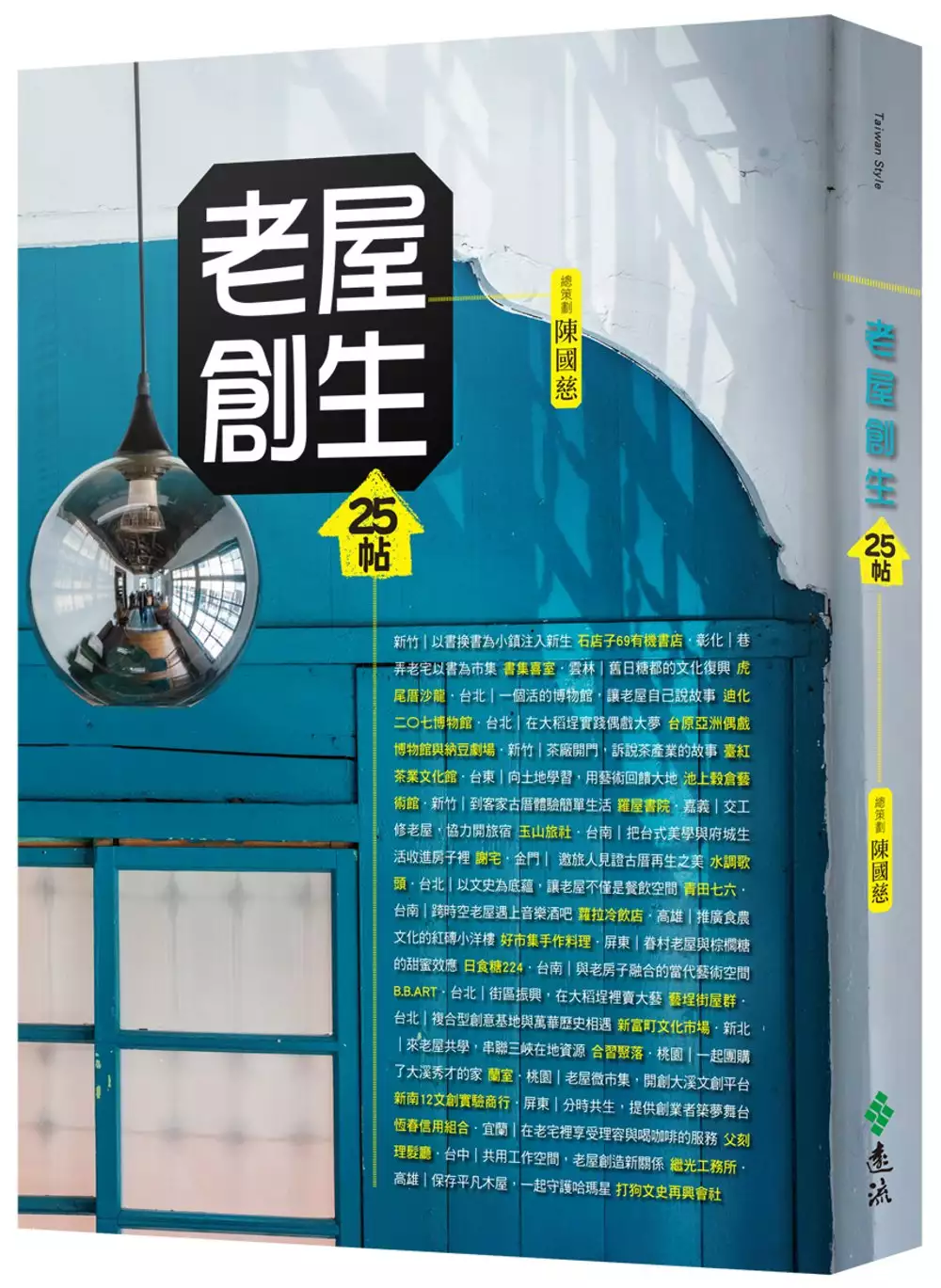

老屋創生25帖(修訂版)

為了解決文建會文化部 的問題,作者陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓 這樣論述:

★著重老房子再利用之經營模式探討,對於有心活化老屋者,特別具參考價值 ★25個案例分布北中南東各縣市與離島,老屋年資從戰後上溯至清代,建築形式包含傳統三合院、街屋、日式宿舍到近代產業建築,具多元代表性 ★選點側重私人(民間)經營老屋,並有清晰理念與創新策略者,對一般大眾具啟發性 25種營運老屋的方法 25帖不藏私老屋創生學 許多人喜歡老房子,喜歡的理由很多,包括:它必然經歷過時間的淘洗,留下許多歲月的痕跡,吸引懷舊的人們;其次,它必然曾有不少人生活其中,累積了無數的回憶,吸引喜歡聽故事的人;而許多舊時建築空間的工法、材料、零件,今日已難得再現,老物件的精美也

讓人心心戀戀總是繫懷…… 然而,擁有老屋同樣也要面臨許多挑戰,譬如:老屋的修繕整理費時又費工;日常維護有許多鋩角與細節;要符合現代人生活使用習慣,必須重新調整轉化;最重要的,若想讓老屋真正活起來,要找出獨特的定位與目標,並要有創新的營運方式,當中學問可是不小。因此,如果你擁有一棟老房子,或者你期待營運一棟老房子,你打算如何整理它、修復它,使用它,讓它重新活起來並煥發新生光彩呢? 本書蒐集了台灣25個活化使用老房子的案例,每個老房子的年資至少五十年至上百年;建築形式從傳統三合院、老街屋,到日式宿舍、老廠房、老穀倉、近代產業建築……多元多樣;空間營運的型態則分成多功能書店、文化場館

、民宿旅店、餐飲空間、藝術空間、工作空間及創意複合空間等七大類來探討。 25位老屋的新主人皆無私分享了他們對於老屋的熱愛、修復的工法以及各種創新再利用的營運學問,每篇並有「老屋創生帖」要點整理,對於老屋有興趣的個人與團體,是深具啟發性的故事書,更是第一手活化利用的參考指南。 名人推薦 王榮文(華山1914文創園區/遠流出版 董事長) 李乾朗(台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授) 殷允芃(《天下雜誌》群創辦人) 孫啟榕(建築師) 莊永明(台灣文史專家) 傅朝卿(國立成功大學建築系名譽教授)

文建會文化部進入發燒排行的影片

本集主題: #邱錦緞竹編創作展

第一次到大同大學志生紀念館,由館方研究助理 #彭駿煌先生,帶著大家認識邱錦緞竹編創作展。

~美學思路交疊的竹藝精品(大同大學校長 何明果序)~

竹子在文學家眼中是「四君子」之一,亦是「歲寒三友」的成員,象徵著謙虛與氣節。在建築師眼中,竹子則化身為具有節能減碳益處的環保綠建材,不需五年的生長期,竹管便能造橋搭屋。竹子更是深入臺灣人民日常生活的範圍中,食衣住行育樂,舉目所及,都可觸及到竹製品獨有的質感。

臺灣氣候適合竹子生長,是世界重要產竹地區,素有「前山第一城」美名的南投竹山鎮,更是臺灣發展竹工藝的重鎮,從傳習所、工藝班,演變至「工藝研究發展中心」,培育一代代的竹工藝人才。走過民國六十年代的產業黃金時期,度過九二一大地震後產業萎縮,近年在工藝家與設計師的攜手合作下,再度開創竹工藝新頁。

獲頒文建會(文化部前身)第四屆臺灣工藝之家的竹藝家邱錦緞,出生於鹿谷鄉溪頭,於竹山求學,在參與農委會竹編班後,開始投入竹藝創作,以傳統技法編織出嶄新形貌,屢次奪得重要工藝競賽評審之青睞,於海內外舉辦個展並獲館所典藏。

本校藝文中心於志生紀念館規劃之藝文特展,除邀請臺灣知名書畫家蒞校展出,亦希冀拓展藝術領域,將臺灣當代重要藝術介紹給本校師生與大台北居民,「臺灣工藝之家」便是我們近期努力邀請之目標。傳統生活技能透過工藝家之巧手慧心,跳脫原有使用功能,增添人文藝術底蘊。

見邱錦緞老師將數十隻竹篾操之在手,縱橫交錯地往來穿梭,其腦海中不僅要有美感的想像,細膩的思維,更需有清晰的數理邏輯,才能將這數十道紋理交疊出美麗的圖案。透過竹藝精品的呈現,也期望本校學子細心觀察,從作品中領略美學思路,結合自身所學(設計、材料、機械、行銷等等),才是讓藝術融入校園生活的初心。

請大家支持,我全部七個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「天亮就出發」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lesgo

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

非營利組織以傳統工藝作為社會事業化內涵之探討:以三角湧文化協進會及財團法人水源地文教基金會為例

為了解決文建會文化部 的問題,作者洪婉甄 這樣論述:

本研究主要探討兩個非營利組織-三角湧文化協進會及財團法人水源文教基金會,發展藍染傳統工藝之社會事業化現況、面臨困難及因應策略,以及政府在這類非營利組織社會事業化過程中有何關鍵助力。 兩個案皆透過販售藍染商品及提供藍染教學等營利行為獲取收入,並將收入運用於組織運作,以達成組織使命。研究發現社會事事業化之發展情形會受到組織之發展歷程、宗旨使命、主要領導者特質及發展所處之時空環境影響,並且在發展過程中多會面臨財務、人事管理、產品產銷等問題,又因為傳統工藝品強調手工生產,所以組織規模及人力是否充足亦為發展課題之一。 另外,我國工藝產業政策為兩個案帶來許多正面影響。地方文化產業政策時期強調地分

認同及在地意識,因而發展出在地藍染節慶;文化創意產業時期強調設計概念,促使藍染商品結合創意與生活元素,並積極拓展國內外市場,增加工藝品之經濟價值,故工藝產業政策之重要性不言而喻。

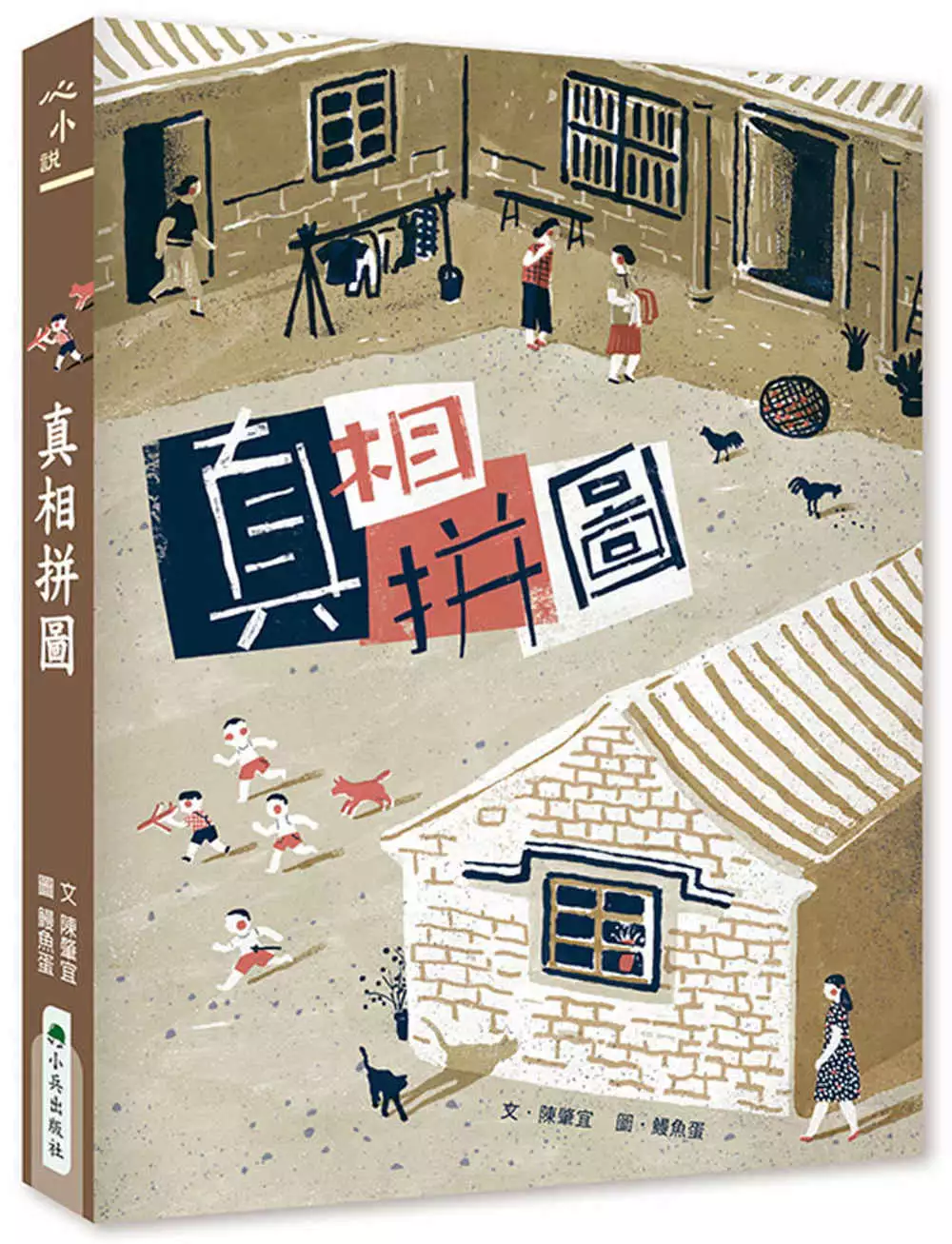

真相拼圖(二版)

為了解決文建會文化部 的問題,作者陳肇宜 這樣論述:

★好書大家讀好書推薦★ ★教育部人權教育佳作獎★ ★新聞局中小學生優良課外讀物★ ★臺北縣文學獎長篇小說第二名★ 在這個媒體盛行,網路發達的年代,每天打開電視、手機,看到的都是各種聳動的標題,為了提升點閱率,所有人都朝著語不驚人死不休的方向去發揮,然而對涉世未深的青少年而言,這樣的影響其實很嚴重。孩子也許只是跟著風向,一時逞口舌之快,卻沒想過這些毒舌的言論、酸言酸語,真的有可能成為殺人凶器…… 《真相拼圖》是一本探討言語霸凌的小說,故事的發展很震撼,結局很悲傷,卻又非常真實,帶領讀者思考言語能產生的力量。 (為真實呈現臺灣鄉俗,本書含爭議性用語,建議由老師家長陪讀。)

好評推薦 現今網路霸凌司空見慣,很多人自以為是正義使者,搶時間就對並未全盤了解的事情亂下判決,只要言語夠犀利辛辣,點閱率就會高。而有人揮刀,大家就跟著補刀,很快便造成一股殺傷力極強的風向……盲目跟風集體傷人,當下或許不是故意,但當猛然察覺自己無意中成了霸凌的幫凶,釀成大禍時,又怎能逃過內心的譴責呢?讀完這部震撼的小說,相信往後在使用言語或網路發表評論時,定會更懂得拿捏輕重。—小兵出版社總編輯 可白 我們不喜歡與某些人在一起,有時甚至會去欺負對方,只為了展現我們的不喜歡,但倘若這個人就此消失在世界上了,我們真的能獲得快樂嗎?這本《真相拼圖》在我心裡掀起許多漣漪,言語可以用來讚美人、可

以用來交朋友、可以用來表達自己。然而,言語也可以用來深深的傷害一個人,甚至一個家庭。一句無心的話,一次情緒性的表達,會造成多大的影響?邀您一同閱讀這本書,好好思考言語的力量所在。—臺北市碧湖國小老師 黃俊堯

《國家/文化生產》: 臺灣公共電視《通靈少女》之案例研究

為了解決文建會文化部 的問題,作者陳韋勳 這樣論述:

本文以政治—經濟—文化與國家機構—創作者—接收者為經緯,交織出普遍的國家/文化,試圖說明臺灣國際合製「新臺劇」之濫觴《通靈少女》從零到有的政治社會脈絡。以作品社會學的方法論切入,文化產品的意義生產必然以特定的社會關係為基礎,因此國家文化產品的生產並不是由上而下宰制性地灌輸思想,相對地,透過重建國家機構、創作者、以及接收者三個群體眼中的《通靈少女》,我們可以發現雖然利益推動國家影視文化產業發展,然而決定其發展方向的是不同社會場域施為者所採取的行動及論述策略的交集,這些行動與論述著力於統合各別政治經濟利益與總體社會利益的一體性,而不斷重申各自的普世立場並競逐本土化敘事之典範。延續自戰後國民黨所強

加之國家文化政策,以領土疆界為基準所劃定出的政治、經濟、及文化整體作為思考範式的國家/文化,取代了真正的「公共」概念,成為道德化、理性化的普世價值。《通靈少女》作為九〇年代末以來臺灣致力發展文創產業二十餘年的碩果,樹立了國際合製新臺劇的典範,這不僅僅代表國家文化產業政策的成功轉型,更重要的是,國家/文化成為創作者主體性以及普遍臺灣觀眾的詮釋取徑。《通靈少女》除了作品本身成功雜揉類型戲劇與獨特地方文化以外,其生產背景與接收的泛政治化,說明國家不再只是外在於社會的政治系統,而是在日常生活中實踐的社會關係。

文建會文化部的網路口碑排行榜

-

#1.文化部獎補助資訊網:藝文生活 - 青年資源讚

為期統整本部各項獎補助作業資訊及提升行政效能,建置「文化部獎補助管理系統」,提供本部及所屬19個機關進行補助款專案管理作業,其功能模組包含獎補助案件線上申請/ ... 於 youthfirst.yda.gov.tw -

#2.文化部文化資產局|Accupass 活動通

行政院文化建設委員會 (以下簡稱文建會)為統籌管理文化資產業務,依據《文化資產保存法》第11 條規定,整合文建會原辦理文化資產相關業務的第一處、中部辦公室、國立 ... 於 www.accupass.com -

#3.文化部共用系統推動經驗分享

共用系統規劃建置. 101年文化部正式成立,整併:. 1.文建會. 2.新聞局. 3.教育部. 4.行政院研考會. 除文建會原有博物館所,新增: 史博館、國父紀念館、中正紀念. 於 www.isac.org.tw -

#4.文化部推動博物館與地方文化館發展計畫 - http

機關為行政院文化建設委員會。」(101 年5 月20 日後改制. 為文化部). (二) 依據博物館法第1 條揭櫫的促進博物館事業發展,健全博物. 館功能,提高其專業性與公共 ... 於 www.gender.ey.gov.tw -

#5.講師介紹 - 關於研習會

文化部 文化資產局 學歷 國立中正大學法律研究所碩士 經歷 文化部文化資產局綜合規劃組專門委員(現任) 文化部文化資產局綜合規劃組法制科科長 行政院文化建設委員會 ... 於 cultlaw.weebly.com -

#6.花蓮文創園區 - nudajs.online

花蓮又一村文創園區前身為早年菸酒公賣局的宿舍,建於1968年的建築屋齡 ... 時間回到二二年,當時文建會(現為文化部)在行政院提出《挑戰二八:國家 ... 於 nudajs.online -

#7.文化部翻譯出版獎勵計畫徵件簡章

三、 參賽計畫須於提案時,併附所譯之臺灣原創出版品著作財產權人同意授. 權海外出版之合作意向證明文件,及該出版品試譯內容。 四、 參賽計畫須為當期獎勵收件日起兩年內 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#8.文化部函

文化部 函. 地址:242030新北市新莊區中平路439號南. 棟15樓. 聯絡人:賴俊瑋. 電話:02-8512-6526. 傳真:02-8995-6482. 信箱:[email protected]. 受文者:教育部. 於 osa.nccu.edu.tw -

#9.「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點 ...

「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」B類補助案相關表格文件. 發布單位:文化資產科. 一、「提案申請」計畫參考格式. 於 www.bocach.gov.tw -

#10.文化部疫後振興振心「藝術入校計畫」補助名單出爐支持42組藝 ...

至112學年度,文化體驗教育累計將有超過400組藝文團隊進入2,400所學校,參與學生數可達10萬人。 今年度獲得補助的42個團隊,計畫內容包含音樂及表演藝術、 ... 於 n.yam.com -

#11.傳藝online-文化預算規模在「她」手中得以擴大? 期待鄭麗君 ...

從過去文建會主委到現在的文化部長,鄭麗君不是第一個「非文化界」出身的部長,但她對於文化事務的關心,從她過去擔任教育文化委員會立委問政之認真,她曾踢爆文化部 ... 於 magazine.ncfta.gov.tw -

#12.第三章縣市文化局設立之緣由與現況描述

為配合台灣省政府功能業務與組織調整,並考量文化事權統一及業務發展,. 文建會也提出「行政院文化建設委員會組織條例」,部份條文修正草案,該草案就有文化. 部的架構功能 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#13.花蓮文創園區 - bosaxz.online

花蓮又一村文創園區前身為早年菸酒公賣局的宿舍,建於1968年的建築屋齡 ... 時間回到二二年,當時文建會(現為文化部)在行政院提出《挑戰二八:國家 ... 於 bosaxz.online -

#14.歡迎蒞臨全球華文網(僑委會)HuayuWorld.org - 首頁

教育部為推動本土語言教學而建置,彙集國內臺語文相關資源,包含線上圖文、影音數位、工具檢索、動畫、繪本等類型,可做為自學或教師上課補充教材。 於 www.huayuworld.org -

#15.【台中】台中文化創意產業園區:展覽市集美食總整理(文化部 ...

台中文化創意產業園區(台中文創園區),已改名為文化部文化資產園區,不過多數人還是習慣用舊名稱呼啦~ 台中文創園區展覽&市集兩大重點文青們絕不能 ... 於 bobby.tw -

#16.文化部五大文創園區為何僅華山賺錢? - 今周刊

時間回到二○○二年,當時文建會(現為文化部)在行政院提出《挑戰二○○八:國家重點發展計畫》的子計畫「文創產業發展計畫」下,陸續將台灣菸酒公賣 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#17.臺灣文化建設的開拓者 陳奇祿院士致敬】追思會 - 非池中藝術網

文化各界齊聚追思陳奇祿臺博館展出捐贈圖繪】 文化部今(15)日於國立臺灣博物館舉行「向臺灣文化建設的開拓者─陳奇祿院士致敬」追思會,由文化部常務次長許秋煌出席 ... 於 artemperor.tw -

#18.建設一個『富而好禮』的社會——文建會能為我們做些什麼?

由於感覺過去數十年文化建設比不上物質建設做得多、做得好,許多人都希望能成立一個文化部來主其事,但結果政府仍決定成立文建會,這是為什麼呢?文建會究竟能做些什麼 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#19.【文化部】重大政策及主題網站 - FORMOSARACE

建請行政院設置文化會報,建立文化施政跨部會協調機制。研擬組織再造,以提升文化施政科技能量、透過專業中介組織推動藝文發展。以「文化教育計畫」和「 ... 於 formosarace.blogspot.com -

#20.沒文化的台灣文創產業 - 想想論壇

從文建會變成文化部,預算、人員、位階都隨之提升,同時配套地訂定了「文化創意產業發展法與其實行細則」,依據文創法泛生了一堆文化創意事業原創產品 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#21.關於我們 - TAIWAN TOP演藝團隊- 國家文化藝術基金會

〔註〕:民國101年文建會升格為文化部,文化部於102年另爭取預算辦理「臺灣品牌團隊計畫」,將大型營運規模之卓越級表演藝術團隊提升為台灣品牌團隊,使得原「演藝團隊分級 ... 於 taiwantop.ncafroc.org.tw -

#22.2018文化政策白皮書

從1981 年11 月行政院文化建設委員會成立,到2012 年5 月因應組織調整轉型. 為文化部,以迄於今近37 年,臺灣文化發展的現況為未來文化政策提供什麼視野? 於 tttcp.ntua.edu.tw -

#23.自文建會(今文化部)於民國83 年啟動「社區總體營造政策」起

自文建會(今文化部)於民國83 年啟動「社區總體營造政策」起,政府持續推行 ... 民國101 年文化部成立後,提出「村落文化發展暨推廣計畫」,期待藉由社區營. 於 jcshieh.tw -

#24.文化部文化資產園區(原台中文化創意產業園區) - 南區- 台中市

台中酒廠自1998年歇業後,由文建會接手管理,有鑒於台中是台灣輕工業與設計發展重鎮,因此結合文化產業,規劃為文化創意園區,也是2008年行政院國家發展之子計畫中,國內 ... 於 www.travelking.com.tw -

#25.文化部處務規程 - 全國法規資料庫

三、本部法令規章及重要文件之審閱。 四、本部重要制度之研究及建議。 五、出席重要會議。 六、其他交辦事項。 於 law.moj.gov.tw -

#26.看展逛市集感受文青氣息!全台TOP 10必訪文創園區一次看

根據文化部公開資料顯示,文化部前身文建會基於「創意文化專用區」可發揮集聚、擴散、示範與文化設施等多項功能,將台灣菸酒公司減資後繳回國家之 ... 於 city.gvm.com.tw -

#27.博客來-行政院文化部

中文書出版社專區行政院文化部. ... 作者:行政院文化建設委員會、財團法人臺灣經濟研究院. 95折優惠價$380. 29 · 建築:生活美學理念推廣系列1. 於 www.books.com.tw -

#28.文建會

文化部 是中華民國有關文化事務的最高主管機關,負責國家各項文化振興、藝術發展、出版相關業務,以及廣播影視產業的推廣輔導工作(監理業務另由國家通訊傳播委員會 ... 於 m.facebook.com -

#29.文化部辦理私有老建築保存再生計畫補助作業要點(目前無受理)

申請案如情況特殊,經審查會同意者,得不受前款申請金額及文件之限制。 前二款之情形,其他共有人如提出反對異議,本部則不予受理申請或核予補助。 前開文件書 ... 於 oldisgood.tainan.gov.tw -

#30.文化部修法將重罰黃牛、影視音列為重點文創產業,史哲

針對黃牛現象,文化部說明,因疫情沈寂3年的藝文展演活動於疫後大爆發,國內、外知名藝人演唱會巡演不斷,面對市場上黃牛猖獗現象與民間倡議,文化部 ... 於 www.thenewslens.com -

#31.臺北市政府文化局

社群 · 文化資產 · 街頭藝人 · 影視協拍 · 文基會. 於 culture.gov.taipei -

#32.文化部資訊改造經驗談

文化部 不僅整合文建會、研考會出版處與新聞局人員,且人員隸屬之業務司處亦大幅調. 整,所幸EIP 與人事差勤系統屬內部使用,可設定相關參數,試營運期間,系統穩定作. 業; ... 於 www.stat.gov.tw -

#33.臂距原則能帶來什麼公平? —論文化部與國藝會藝文補助分配 ...

財團法人國家文化藝術基金會(以下簡稱國藝會)於1996年由行政院文化建設委員會(以下簡稱文建會)捐助成立,主要功能為辦理文化藝術研發、獎助與推廣業務。其成立,最原初 ... 於 lina7998789.wixsite.com -

#34.文化創意產業推動服務網: 首頁- 文化部

【說明會】112年度文化部政府資源及補助計畫介紹說明會_簡報下載. 一、目的:提供文創業者及對文創有興趣的民眾了解文化部補助資源、租稅優惠資源整合及文化創意產業意 ... 於 cci.culture.tw -

#35.文化部2022年招標案件列表 - 台灣採購公報網

文化部 「111-112年度青年村落文化行動計畫專業服務委託案」勞務採購, NT$9,430,000.00 ; 「影視音5G科技應用服務建置與推廣」採購案後續擴充, NT$7,850,000.00 ; 111年華山文 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#36.「文化部資料開放諮詢小組」委員名單

姓名. 吳浚郁 · 姓名. 孫玉達 ; 單位. 文化部主計處副處長 · 單位. 文化部法規會專門委員 ; 身份別. 機關代表 · 身份別. 機關代表 ; 性別. 男 · 性別. 男 ; 任期. 2022-04-13 ~ ... 於 data.gov.tw -

#37.文化部編制表

中華民國100年10月31日行政院文化建設委員會文人字第10020278801號令訂定,並自101年5月. 20日生效. 中華民國101年5月18日行政院文化建設委員會文人字第10110102221 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#38.活動快訊 - 新北市政府青年局

二、文化部藝文消費點消費類別及說明,簡述如下: (一)藝文展演及文化體驗類:公私立博物館、地方文化館、社區營造場域、文資保存及活化經營 ... 於 www.youth.ntpc.gov.tw -

#39.臺灣地方文化館政策呈現之多元文化1

36 博物館與文化第6 期2013 年12 月. 摘要. 本研究探討「地方文化館政策」(2002-2011),以該政策在文化部尚未成立之. 前的文建會時期(2002-2011)十年時間為主,先 ... 於 www.cam.org.tw -

#40.18-21歲每人1200點成年禮金文化部:可看展覽、演出、買文創

為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費,振興藝文產業發展,文化部爭取行政 ... 行政院今(16)日在行政院會聽取文化部「振興振心」報告,文化部長史哲 ... 於 news.ttv.com.tw -

#41.簡秀枝》空總舊址生美基金會的百變容顏 - Yahoo奇摩新聞

其實,台灣當代文化實驗場(C-Lab)成立於2018年初,是文化部所推動文化公共建設計畫(公建計劃),補助生美基金會參與啓動規劃。歷經3年推動與滾動修正, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#42.文化部藝文紓困補助18日起受理申請最快4月初開始撥款

另本部除先前已開多場諮詢會議徵詢各界意見及說明外,必要時也將依各藝文領域及產業別舉辦說明會,並持續視疫情影響,滾動調整各項紓困振興措施。 【文化部協助受疫情影響 ... 於 kpmc.com.tw -

#43.中華民國文化部 - Wikiwand

2012年5月20日,文建会升格为“文化部”,并于5月21日正式挂牌成立[8][9],本部设于文建会原址;除了原有的文化行政与推广事务外,亦统一接手原行政院新闻局及行政院研究发展 ... 於 www.wikiwand.com -

#45.演唱會黃牛太猖狂!文化部修法重罰強制「實名制購票」有難度

文化部 後續將積極赴立法院溝通,期盼修正草案能儘速三讀通過,促使台灣文化內容加速主流化、國際化,並保障國人公平文化近用權。 疫情沈寂3年的藝文展演 ... 於 tyenews.com -

#46.文化部110 年度單位預算評估報告目錄

綜上,文化部推動搭橋計畫係結合臺灣文博會之文創商品與. 圖像授權交易展示帄臺,協助業者與國際買家進行交流媒合,惟. 109 年度因新冠肺炎疫情影響搭橋計畫推動,鑑於疫情 ... 於 www.ly.gov.tw -

#48.首頁臺中市文化資產處

中市文化局今舉辦說明會研議「臺中州廳」修復再利用原則. 國定古蹟「臺中州廳」獲文化部補助「歷史再造現場計畫」辦理修復工程,歷經108年至112年全面性修復後,市府 ... 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#49.行政院文化建設委員會檔案

立行政院文化建設委員會(簡稱「文建會」),做為主管及辦理國家文 ... 日,為配合中央政府組織改造,文建會升格為文化部,整合原本分散於. 各政府機關的文化事務, ... 於 ahonline.drnh.gov.tw -

#50.文化部新LOGO 牽牛花象徵草根- 政治- 自由時報電子報

文建會 即將升格為文化部,將出任台灣首位文化部長的龍應台今於記者會中展示以牽牛花構成的全新LOGO,她解釋,一般人覺得牽牛花是野花,其實這也代表 ... 於 news.ltn.com.tw -

#51.成年禮金1200怎麼用?可以買什麼?文化幣領取攻略 - 親子天下

文化部 發放給18-21歲青年的成年禮金1200點,可用於看藝文展演、看演出、 ... 文化部會持續新增、更新相關優惠資訊,最新資訊請上文化幣官網查詢。 於 www.parenting.com.tw -

#52.點教育》科技部改回國科會,那…文化部呢? - 風傳媒

筆者指出,最近眾人為行政院的故宮博物院(見圖)是否改隸文化部一事,爭執不休,但若 ... 當年朱宗慶也寫〈從文建會到文化部,是改制、升格或降格?〉 ... 於 www.storm.mg -

#53.•文化部資訊組改經驗分享

文化部 資訊處處長王揮雄. 壹、 前言. 98 年文建會即著手進行相關資訊資源盤點工作,規劃長期網路架構與電腦. 機房配置,並秉持分階段執行的原則,逐步開發建置行政共通 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#54.活動情報- 文化部社區營造政策白皮書 - 台地桃園社造資訊網

... 主辦單位:文化部; 協辦單位:. 臺灣社區營造已經邁入第三個十年,不論是1990 年代開始的地方認同自主行動,或是1994 年文建會開始提出的社造政策,社造行動一直是 ... 於 taidi.tycg.gov.tw -

#55.投書:文化部對年輕人大撒幣能有幾多用處?

文化部 規劃於明(2023)年3月,針對約21萬名年滿18歲的青年(2005年出生) ... 定睛想想,對於才甫滿10歲的文化部(2012年自文建會改制為文化部),還 ... 於 www.upmedia.mg -

#56.中華民國文化部-成立沿革

行政院在民國70年11月11日成立了文化建設委員會(下稱文建會),作為統籌規劃國家文化建設施政的最高機關,在全國性和地方性的文化發展工作上,扮演政策規劃與推動者的 ... 於 www.moc.gov.tw -

#57.非營利事業公示資料查詢 - 財政部稅務入口網

依統一編號查詢 ... 【查詢規則】1.請輸入完整之統一編號,共八位數(請輸入半型數字)。 清除資料. 於 www.etax.nat.gov.tw -

#58.從文建會到文化部,是改制、升格或降格? - 朱宗慶的文化觀察

上個月「遠見雜誌」做了一系列政府組織改造的座談會,其中針對「政府組織改造後,籌設文化部議題」,邀請到文建會盛治仁主委、研考會朱景鵬主委、行政 ... 於 blog.udn.com -

#59.文化部 - 數位典藏與數位學習國家型科技計畫

參與單位. 文化部. 藝文網路學習發展計畫. 本計畫主要係配合國科會推動「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」中「數位教育與網路學習計畫」分項計畫辦理,目的在建置 ... 於 teldap.tw -

#60.教育部文化局之設置及其裁撤(1967–1973)

眾以為1982年11月1日「行政院文化建設委員會」(以下簡稱「文建. 會」)成立,係我國始有文化行政之時。但究實不然,早在文建會成立. 之前,中央政府曾設置專門掌理國家 ... 於 www.th.gov.tw -

#61.文化部新人事/文資局長陳濟民藝發司長梁晋誌傳藝中心主任 ...

新任文化資產局局長陳濟民,現任國立傳統藝術中心主任,曾任文建會科長、國立臺灣美術館副館長、文建會處長、國立臺灣博物館館長、文化部主任秘書, ... 於 www.rti.org.tw -

#62.專訪/父親批浪費公帑!劉怡汝卻三進兩廳院 - LINE TODAY

後續她有位朋友專接文建會(文化部前身)標案,從事藝文偏鄉推廣,開啟了她的接案生涯,再度展開4年的藝術行政之旅,帶團下鄉演出,肩負演出團體雜事 ... 於 today.line.me -

#63.文化部文資局新任局長交接陳濟民:運用專業、尊重專業- 生活

陳濟民曾任國立傳統藝術中心主任、文建會處長、國立臺灣美術館副館長、文化部主任秘書及國立台灣博物館館長等重要職務,交接典禮由文化部次長李連權監 ... 於 www.chinatimes.com -

#64.112年「文化部推動社區營造及村落文化補助作業要點」 自主 ...

請於受理申請期限內,至「文化部獎補助資訊網」(https://grants.moc.gov.tw/Web/)線上填寫並上傳文件送出成功(響應環保無紙化,採線上報名成功者不須寄送紙本) 於 www.ttcsec.gov.tw -

#65.新竹市文化局

文化部 國家文化記憶庫. 竹市「2023風城藝術節-戲遊記」輪番登場高市長:場場精彩、免費入場暑假最盛大的藝文饗宴! 2023風城藝術節-戲遊記邀您一起來看戲! 於 culture.hccg.gov.tw -

#66.廢:文化藝術獎助條例

﹝1﹞ 文化藝術事業獎勵、補助之主管機關為行政院文化建設委員會(以下簡稱文建會)。但依其他法令規定,由目的事業中央主管機關辦理者,從其規定。 於 www.6laws.net -

#67.施國隆 - 國立臺北藝術大學文化資產與藝術創新博士班

文化部 文化資產局局長(2013.09-2021.01). 文化部文化資產局副局長(2012.05-2021.09). 行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處副主任(2007.10-2012.05). 於 chai.tnua.edu.tw -

#68.中華民國文化部 - 維基百科

2012年5月20日,文建會升格為「文化部」,並於5月21日正式掛牌成立,本部設於文建會原址;除了原有的文化行政與推廣事務外,亦統一接手原行政院新聞局及行政院研究發展考核 ... 於 zh.wikipedia.org -

#69.與史哲同為野百合世代,王時思出任文化部政務次長

行政溝通能力強、與史哲同為野百合世代,王時思出任文化部政務次長 ... 她的夫婿廖偉程,是陳其南擔任文建會主委時,在部長室工作,本來是音樂人,曾 ... 於 artouch.com -

#70.國立中正紀念堂-首頁

... 建築生態導覽 · 線上展覽 · 古蹟風華 · 數位影音 · 性別平等專區 · 志願服務 · 政府資訊公開 · 文創商品 · 民主人權資源. 相關連結. 看更多 · 文化部典藏網. 於 www.cksmh.gov.tw -

#71.文化部—國家文化資料庫 - 檔案資源整合查詢平台

在ACROSS系統中,提供了老照片及古文書兩類資訊,老照片部分來源有中央日報、中央社、國立臺灣大學日治時期老照片、文建會蒐集、行政院新聞局蒐集及臺中縣立文化中心 ... 於 across.archives.gov.tw -

#72.文化部修訂性騷處理!受理匿名或第三者揭露最重撤銷廢止補助

【生活中心/台北報導】 行政院會13日通過性平三法送請立法院審議,有關近期藝文、影視界性平事件,文化部前已對外宣示,對於性平事件「零容忍」, ... 於 tw.nextapple.com -

#73.文化創意產業內容及範圍(99.08.30文建會令公告)

文化 創意產業內容及範圍(99.08.30文建會令公告) · 一、視覺藝術產業, 行政院文化建設委員會 · 二、音樂及表演藝術產業, 行政院文化建設委員會 · 三、文化資產應用及展演設施 ... 於 cci.nptu.edu.tw -

#74.疫後振興藝文產業文化部編列22.5億特別預算 - 中央社

行政院今日院會通過疫後特別預算案,文化部獲行政院同意編列擴大成年禮金7.5億及各項藝文振興方案15億,合計22.5億元,將以「精準振興」支持藝文產業 ... 於 www.cna.com.tw -

#75.院會議案【行政院】文化部「國家文化資產保存活化推動成果 ...

蘇院長強調,文化傳承與文資保護,絕非只是文化部的責任,每個部會都有可著力之處,例如,交通部苗栗鐵路一村復甦計畫、農委會花蓮林田山林業文化園區及 ... 於 localculturetw.blogspot.com -

#76.總統出席文化部成立暨揭牌儀式 - 中華民國總統府

包括行政院長陳冲、立法院長王金平、監察院長王建煊、文化部長龍應台、「中華文化總會」會長劉兆玄,以及多位前任文建會主委與新聞局長均出席與會,共同見證此一歷史時刻。 於 www.president.gov.tw -

#77.IT扮演藝文產業紓困方案推手,文化部力推文化科技加速轉型

藝文紓困4.0背後的IT推手,正是今年4月才升任文化部資訊處長的莊舜清,他在文化部前身的文建會時期,曾任高級分析師,隨後進入文化部資訊處工作長達 ... 於 www.ithome.com.tw -

#78.行政院文化建設委員會-行政院文建會99建字第0233新建工程

工廠基礎資料 · 行政院文化建設委員會-行政院文建會99建字第0233新建工程 · 文化部-海洋文化及流行音樂中心11-12碼頭新建工程 · 文化部-海洋文化及流行音樂中心新建工程 · 文化 ... 於 thaubing.gcaa.org.tw -

#79.從文建會到文化部:專業水平和人員待遇仍不成正比? - 苦勞網

責任主編:陳韋綸文建會自2012年5月改制為文化部,經過長時間內部重組和納入之前的新聞局、研考會等部門,然而其文化專業水平是否隨著升格為「部」而 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#80.文化資訊業務發展概況

文化部 前身為文化建設委員會,101 年5 月20 日配合中央政府組織改造,將. 政府組織中原本分散的文化事務予以整合,除原文建會現有之文化資產、文學、. 社區營造、文化設施 ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#81.「AI」該不該管? 一次看懂世界各國的重大作為 - ETtoday永續雲

日前,召集了國科會、通傳會、文化部、數位部等相關部會,研議立法規範加以納管,初步可能納管廣播電視、有線廣播、衛星廣播等媒體及頻道業者使用生成 ... 於 esg.ettoday.net -

#82.發邁向新階段的第一年文化部領航.前進文化新藍海

文化部 的成立,將會是一個令全民心動與感動的政府部門,有助於透過文化交流讓臺灣走向國際,發揮臺灣的軟實力。 ... 一、行政院文建會: 現行全部業務。 於 www.mjib.gov.tw -

#83.文化部與其他組織合併的可能性 - 國家政策研究基金會

直到1981年行政院文化建設委員會成立,中央才有了獨立的文化部會。 日本一向沒有為文化單獨設部,而是與教育合併為文部省,2001年中央組織再編, ... 於 www.npf.org.tw -

#84.文建會兒童繪本花園文化部兒童文化館- YouTube

動物園有小偷文建會繪本花園 ... 我要吃小孩文化部兒童文化館 ... [Chinese Stories for Kids] The Bear That Wants to Read|【文化部- 兒童文化館】 ... 於 www.youtube.com -

#85.請問目前文化部(組改前為文建會)在行政體系上對於圖書館是否 ...

請問目前文化部(組改前為文建會)在行政體系上對於圖書館是否仍有隸屬或輔導之職責呢? 您好: 相關問題答覆如下: 教育部職掌依據教育部組織法,本部 ... 於 ref.ncl.edu.tw -

#86.機關名稱:文化部 - 標案瀏覽

日期 類型 代碼 20230714 公開招標公告 11207135 20230712 無法決標公告 11206217 20230712 公開招標公告 11206217 於 ronnywang.github.io -

#87.總統蔡英文等視察不義遺址「原國防部臺灣軍人監獄」法務部 ...

之後也在新店戒治所輔導員謝長叡導覽下實地訪視,了解當年收容人情形與舊房舍整建樣貌。 總統致詞時表示,36年前的今天,也就是1987年7月15日,是臺灣民主 ... 於 www.peopo.org -

#88.行政院文化建設委員會 - 百科知識中文網

2010年2月3日修正《行政院組織法》,文建會將於2012年5月20日起升格為文化部,並承接原“行政院”新聞局有關出版、廣播電視及電影政策和產業業務。 歷史. 1981年成立文化建設 ... 於 www.jendow.com.tw -

#89.文化部兒童文化館-繪本花園 - 閱讀新桃園

文化部 兒童文化館-繪本花園 · https://children.moc.gov.tw/index. 「兒童文化館」網站係文化部前身行政院文化建設委員會自1999年建置,本網站以提升 ... 於 read.tyc.edu.tw -

#90.監察院全球資訊網-調查報告

臺鐵局表示相關修復再利用經費約新臺幣640萬元,但上網招標4次皆流標,日前會勘經文化部文化資產局及桃園市政府文化局同意,將優先整理環境。臺鐵局對於經管歷史建築, ... 於 www.cy.gov.tw -

#91.台北文創園區

松山文創園區肩負帶動臺北市原創力、強化文創軟實力且提升城市競爭力之 ... 文建會升格為文化部,設立文創發展司綜理文化創意產業園區與產業聚落之· ... 於 ellie-ponceblanc-sophrologue.fr -

#92.2021 年臺灣文化創意產業發展年報 - 文策院

文創產業雖然根據《文化創意產業發展法》區分為15+1項次產業,並分屬相關部會掌理。 但因文創產業性質特殊,多數循文化循環傳遞創意至消費者手中,兼具製造業與服務業的 ... 於 taicca.tw -

#93.關於文化部,你該知道的八件事! - 藝文學習

1. 從「文建會」到「文化部」,改的不只是名字! 二○一二年五月廿一日,中華民國文化部正式揭牌成立。儘管大環境不景氣、社會氛圍焦慮, ... 於 news.pchome.com.tw -

#94.台灣行政院文建會將升格為文化部 - RFI

台灣行政院文化建設委員會2012年1月1日起,將正式改組為文化部。正在巴黎訪問的現任文建會主任委員盛治仁先生周一(4月12日)在巴黎台灣文化中心舉行 ... 於 www.rfi.fr -

#95.EIS70 - 【特別企劃】文化部公文資訊系統組織改造經驗談

配合政府組織改造,文化部將於101 年度成立運作,不僅解決文化業務長久以來面臨人力及資源的困境 ... 另,特地採公文雙軌制,也就是說文化部與文建會的公文同時進行。 於 www.gss.com.tw -

#96.懸缺陸續補齊文化部今再發新人事安排

現任國立傳統藝術中心主任,曾任文建會科長、國立台灣美術館副館長、文建會處長、國立台灣博物館館長、文化部主任秘書,公務經歷完整且溝通協調能力佳 ... 於 news.cts.com.tw -

#97.有關文化部修正公告「古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群修復 ...

發文單位, 中華民國全國建築師公會 · 發文日期, 2022-05-30. 發文字號, 全建師會(111)字第0323 · 發文字號, 全建師會(111)字第0323號 · 收文字號, 北市師會字第2217號 ... 於 www.arch.org.tw -

#98.高普考文化行政考試科目/文化行政工作內容與分發單位-公職王

行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校、國立公共資訊圖書館、全國藝文單位,如文建會、各縣市文化局、文化處等。 工作性質, 工作內容為舉辦許多的靜態或動態藝文活動、 ... 於 www.public.com.tw