文湖線運量的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳翎君寫的 美國人未竟的中國夢:企業、技術與關係網 和李亮宇的 長江文明之旅·建築神韻篇:陵寢墓葬都 可以從中找到所需的評價。

另外網站文湖線的設計有問題嗎? (第2頁) - Mobile01也說明:文湖線 的設計有問題嗎? - ppetter wrote:疑問就是, 怎麼不蓋高運量啊?因為當初中央(目前的在野黨)只肯給台北市(市長為當今總統)中運量的預算並且告訴台北市, ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和長江所出版 。

世新大學 公共關係暨廣告學研究所(含碩專班) 許安琪所指導 尤永華的 中國高速公路服務區創新經營模式之研究 ─ 以陽澄湖服務區為例 (2021),提出文湖線運量關鍵因素是什麼,來自於服務區經濟、創新商業模式、需求層次理論。

而第二篇論文銘傳大學 都市規劃與防災學系碩士班 洪啟東所指導 黃姿瑄的 後疫情時代的島嶼城市觀光脆弱與政府策略:以澎湖縣為例 (2021),提出因為有 疫情時代、觀光脆弱、補貼政策、島嶼城市、澎湖的重點而找出了 文湖線運量的解答。

最後網站台北捷運文湖線 - 悠遊台灣鐵道則補充:時隔多年此線營運已步上正軌,隨車員也漸漸撤離,回歸真正的中運量「無人系統」。 南港展覽 ...

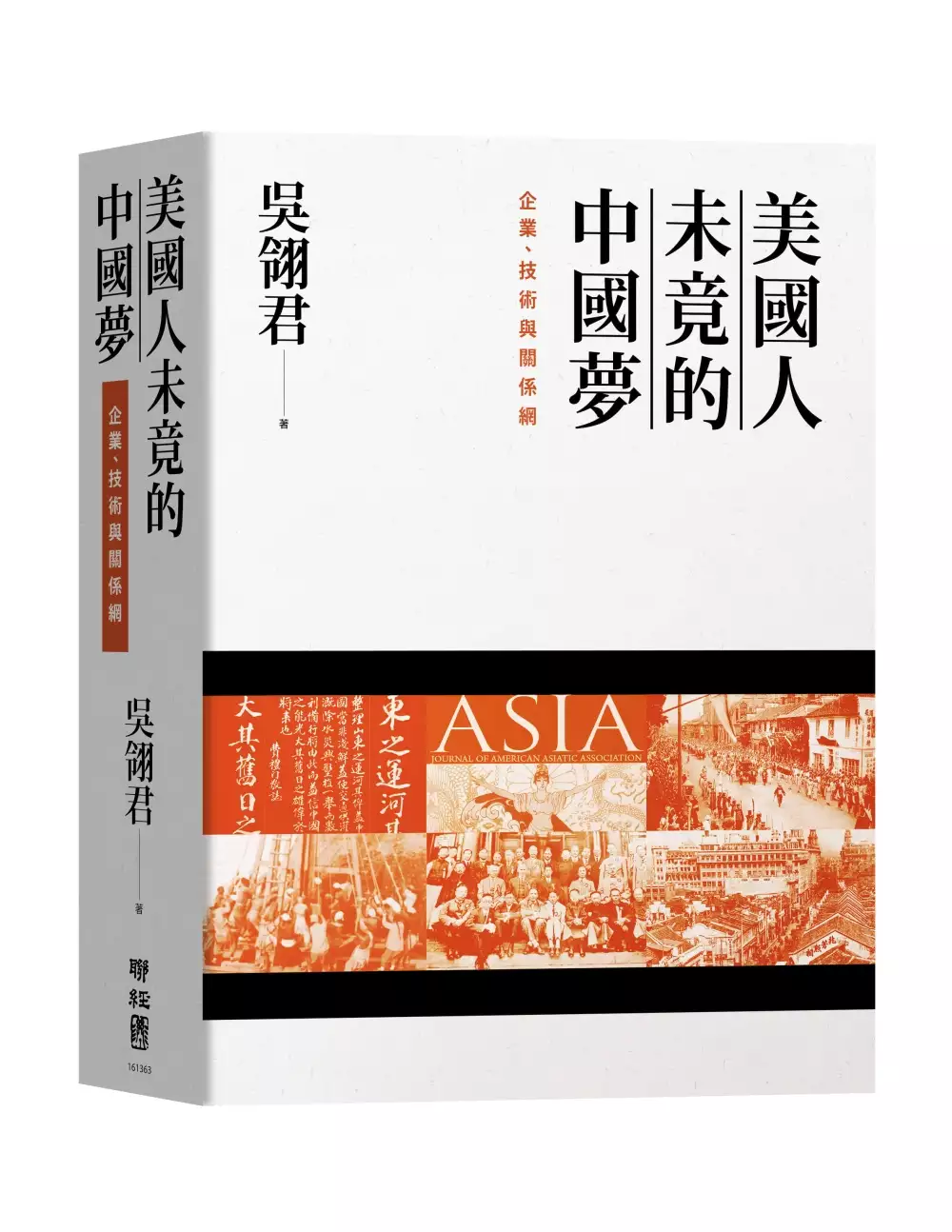

美國人未竟的中國夢:企業、技術與關係網

為了解決文湖線運量 的問題,作者吳翎君 這樣論述:

考察近代中國在國家治理上的內外策略, 吳翎君將近代中美關係的政治、經濟、商業團體、 工程技術和國際組織等元素融於一爐, 細膩且全面性的探討, 研究中美關係的必讀之作! 《美國人未竟的中國夢:企業、技術與關係網》從1870年代開展自強運動不久後的革新中國,對應一個從南北戰爭結束後進行國家重建(Reconstruction Era)的美國,自此歷經20世紀兩次全球大戰的過程中,中美兩國如何在企業、技術及環扣相連的多元網絡中,拉近互惠的利益或各持一執,並向世界展示一個新的自我定位和國際參與的角色。 中美知識產權之爭、美國在華商會、中美工程師協會、石油與太平洋戰爭、1946年中美商約等

重大議題,貫穿了大歷史與事件所形成的網絡互動。這些跨越政府與非政府的議題,如何形塑了近代中美兩國的交往歷程,乃至於美國與戰後台灣發展的淵源,吳翎君更著意於兩國雙邊關係中的合作共榮,而非一面強調衝突與競爭。在全球化相互依存的時代中,我們更需要從共有歷史(shared history)的視角來看待中美關係。

文湖線運量進入發燒排行的影片

一日議會 第十屆第二次大會,本月質詢的主軸,今天的日本,明天的嘉義,以文化為導向,觀光城市設計與發展,第十次質詢,質詢交通處、教育處 (991)

今年年底,中央補助,嘉義市低底盤電動公車,提升公共運輸系統的運量與效能。

交通處同時規劃了假日免費接駁巴士和假日夜遊巴士,兩條免費的觀光接駁路線,特別是嘉義火車站到獄政博物館之間,黃線來回的shuttle bus, 剛好串聯了從清朝北香湖和埤仔頭灌溉系統,到日治時代,轉型成為檜木儲存功能的杉仔池的林木產業基地。

1914年到1918年完工的阿里山鐵路、維修機場、北門驛站,都在這一條,假日免費接駁巴士行經的路線上,還有日治時代,日軍軍官俱樂部的檜意生活村,和折返站保留完整的日式監獄建築。

除了從人本的角度,在這一串人文歷史、對應移民和殖民社會發展,詮釋木材產業興衰的歷史過程。

其實,在這一片土地上,有比我們更早定居在此,台灣原生種,嘉義特有種,諸羅樹蛙的存在。

如果從保育物種的角度,用曾經瀕臨絕種的生命族群,來見證或訴說這三百多年來,嘉義產業的歷史興衰,會有更大的生命力,和更深的文化內聚力 。

所以,從文化導向,觀光城市設計與規劃,可以用侏羅樹蛙保育的角度,訴說這一段三百年移民歷史和檜木產業興衰,可能別有一番新滋味。

另外,教育處應針對「英雄戰場,天下嘉農」的棒球歷史文化,用預算,振興棒球運動,規劃嘉義市棒球場,作為文化導向,棒球運動觀光產業發展的核心。

中國高速公路服務區創新經營模式之研究 ─ 以陽澄湖服務區為例

為了解決文湖線運量 的問題,作者尤永華 這樣論述:

2003年來到中國開拓市場,記得當時常在江浙滬三地出差,利用高速公路自駕出行的機會最多,確實經歷過服務區「老四樣」的環境,「快進快出、顰住呼吸」是當時用路客的狀態。隨著中國經濟快速發展及人民物質需求的提高,對消費及服務需求的認識已經不再是「老四樣」可以滿足的。近年來,滬寧高速公路上幾座服務區轉型升級後,讓社會大眾對高速公路服務區的認知完全顛覆,「快行慢享」的目標確實讓消費者能真正體驗到服務區真的改變了,出各類主題性的高速公路服務區已經達到讓消費者可以特別跑一趟服務區去打卡消費。 隨著陽澄湖服務區轉型升級後,衍生而來的「服務區經濟」,成為中國國家交通經濟政策重要發展指標,面對中國國家政策、江

蘇交控及運營公司對商業效率提高及滿足用路客需求的目標等要求,本研究期透過歸納整理陽澄湖服務區創新經營模式之個案,如何透過創新商業業態及創新服務功能的整合,進而符合「中國最美服務區」的稱號。作為研究者參與多個服務區規劃之觀察與反思,期透過此研究之結論,提供從事有關「服務區經濟」行業思考方向,本研究之目的如下:(一)透過九宮格商業畫布及需求層次理論系統化分析與研究陽澄湖服務區之營運模式,(二)彙整個案成功與創新服務模式之關鍵要素,以利個案典範轉移。陽澄湖服務區利用視覺化的創新商業模式藍圖,找到可滿足消費者需求的創新商業業態及江南水景的環境空間,增加消費者的體驗感提昇客戶滿意度,使得陽澄湖服務區突破

「3個20」的目標。利用社交媒體盛行的「口碑行銷」創造客戶對服務區的認同感自發性進行「裂變式傳播」,一夜爆紅成為「網紅服務區」的稱號不脛而走,利用「空服購」將線下消費者轉化為線上長期消費客戶,成功的將用路客消費後留下的大數據資源轉換到線上私領域再創盈利。 期望透過陽澄湖服務區成功的創新商業模式及「以人為本」的服務管理,未來每個服務區能夠迅速找到屬於自己無可複製的創新商業模式,唯有透過「不斷的創新」方可創造生存下去及商業獲利的機會。

長江文明之旅·建築神韻篇:陵寢墓葬

為了解決文湖線運量 的問題,作者李亮宇 這樣論述:

本書是《長江文明之旅叢書》中的一本,主要是 對長江流域地區的陵寢墓葬作簡要介紹,時間上溯自石器時代,下限到近代,重點在於介紹長江流域陵寢 墓葬的形制特點、結構特徵及出土文物等,採取宏觀 概述與微觀介紹相結合的方法,並以典型個案為切入點,窺斑見豹,使得讀者對長江流域陵寢墓葬文化有大概瞭解,對該地域陵寢墓葬在不同時代的特點,在 形制結構、隨葬品等方面的演變有一定的闡述,比較 適合陵寢、文物愛好者閱讀。 李亮宇,男,1986年生,漢族,湖北應城人。現為湖北省博物館館員。歷史學博士。研究方向為中國文化史,主要著力于荊楚文化研究和三國文化研究,公開發表學術論文近10篇,參編著作3部。

導言 長江上游的陵寢墓葬 古蜀遺珍:四川廣漢三星堆遺址 傳奇蠻夷:雲南晉甯石寨山墓地 謎影重重:雲南祥雲大波那墓地 地上陵寢:成都王建墓 空墓餘韻:重慶江津宋代雙室墓 長江中游的陵寢墓葬 商代方國現疑雲:新幹大洋洲商墓 早期曾國有大墓:隨州葉家山西周墓地 氣勢不凡楚人塚:荊州熊家塚 驚世發現擂鼓墩:隨州曾侯乙墓 秦代竹簡揭秘藏:雲夢睡虎地秦墓 千年不朽的謎團:長沙馬王堆漢墓 流放王室今何在:鄖縣唐李泰家族墓 大明盛世的藩王:鐘祥梁莊王墓 生前為王死成帝:鐘祥明顯陵 長江下游的陵寢墓葬 黃腸題湊的震撼:盱眙大雲山漢墓 何人虎膽擒關羽:馬鞍山朱然墓 真假是非莫能辨:揚州市

邗江區隋煬帝墓 忠骨飄零斷人腸:合肥包拯墓 精忠報國英雄塚:杭州嶽飛墓 工書擅畫能治水:上海元代任氏家族墓 乞丐和尚帝王陵:南京朱元璋孝陵 世界航海先驅者:南京鄭和墓 革命先驅長眠處:南京中山陵 主要參考文獻 後記 無邊落木蕭蕭下。不盡長江滾滾來。 一一杜甫《登高》 江河提供人類生活及生產不可或缺的淡水,並造就深入陸地的水路交通線,江河流域得以成為人類文明的發祥地、現代文明繁衍暢達的處所。因此,兼收自然地理、經濟地理、人文地理旨趣的流域文明研究經久不衰。尼羅河、幼發拉底一底格裡斯河、印度河、恒河、萊茵河、多瑙河、伏爾加河、亞馬遜河、密西西比河、黃河、珠江等河流文明,競相

引起世人關注,而作為中國“母親河”之一的長江,更以豐饒的自然秉賦、悠遠深邃的文化積澱、廣闊無垠的發展前景,理所當然成為江河文明研究的翹楚。歷史呼喚、現實訴求,長江文明館應運而生。她以“長江之歌文明之旅”為主題,以水孕育人類、人類創造文明、文明融於生態為主線,緊緊圍繞“走進長江”、“感知文明”和“最長江”三大核心板塊,利用現代多媒體等手段,全方位展現長江流域的旖旎風光、悠久歷史和璀璨文明。 幹流長度居亞洲第一、世界第三的長江,地處亞熱帶北沿,人類文明發生線一一北緯300線橫貫流域。而此緯線通過的幾大人類古文明區(印度河流域、兩河流域、尼羅河流域等)因副熱帶高壓控制,多是氣候幹熱的沙漠地帶,作為

文明發展基石的農業仰賴江河灌溉,故有“埃及是尼羅河贈禮”之說。然而,長江得大自然眷顧,亞洲大陸中部崛起的青藏高原和橫斷山脈阻擋來自太平洋季風的水汽,凝集為巫山雲雨,致使這裡水熱資源豐富,最適宜人類生存發展,是中國乃至世界自然稟賦優越、經濟文化潛能巨大的地域。 長江流域的優勝處可歸結為“水”-“通”-“中”三字。 一、淡水富集 長江幹流、支流縱橫,水量充沛,湖泊星羅棋佈,濕地廣大,是地球上少有的亞熱帶淡水富集區,其流域蘊蓄著中國35%的淡水資源、48%的可開發水電資源。如果說石油是20世紀列國依靠的戰略物資,那麼,21世紀隨著核能及非礦物能源(水能、風能、太陽能等)的廣為開發,石油的重要性呈

緩降之勢,而淡水作為關乎生命存亡而又不可替代的資源,其地位進一步提升。當下的共識是:水與空氣並列,是人類須臾不可缺的“第一資源”。長江的淡水優勢,自古已然,於今為烈,僅以南水北調工程為例,即可見長江之水的戰略意義。保護水生態、利用水資源、做好水文章,乃長江文明的一個絕大題目。 二、水運通衢 在水陸空三種運輸系統中,水運成本最為低廉且載量巨大。而長江的水運交通發達,其幹支流通航里程達6.5萬千米,占全國內河通航里程的52.5%,是連接中國東中西部的“黃金水道”,其幹線航道年貨運量已逾十億噸,超過以水運發達著稱的萊茵河和密西西比河,穩居世界第一位。長江中游的武漢古稱“九省通衢”,即是依憑橫貫東西

的長江幹流和南來之湖湘、北來之漢水、東來之鄱贛造就的航運網,成為川、黔、陝、豫、鄂、湘、贛、皖、蘇等省份的物流中心,當代更雄風振起,營造水陸空幾縱幾橫交通樞紐和現代資訊彙集區。 三、文明中心 如果說中國的自然地理中心在黃河上中游,那麼經濟地理、人口地理中心則在長江流域。以武漢為圓心、1000千米為半徑畫一圓圈,中國主要大都會及經濟文化繁榮區皆在圓周近側。居中可南北呼應、東西貫通、引領全域,近年遂有“長江經濟帶”發展戰略的應運而興。長江經濟帶覆蓋中國11個省(市),包括長三角的江浙滬3省(市)、中部4省和西南4省(市)。11省(市)GDP總量超過全國的4成,且發展後勁不可限量。 回望古史,黃

河流域對中華文明的早期發育居功至偉,而長江流域依憑巨大潛力,自晚周疾起直追,巴蜀文化、荊楚文化、吳越文化與北方之齊魯文化、三晉文化、秦羌文化並耀千秋。龍鳳齊舞、國風一離騷對稱、孔孟一老莊競存,共同構建二元耦合的中華文化。中唐以降,經濟文化重心南移,長江迎來領跑千年的輝煌。近代以來,面對“數千年未有之大變局”,長江擔當起中國工業文明的先導、改革開放的先鋒。未來學家列舉“21世紀全球十大超級城市”,依次為:印度班加羅爾、中國武漢、土耳其伊斯坦布爾、中國上海、泰國曼谷、美國丹佛、美國亞特蘭大、墨西哥昆坎一圖盧姆、西班牙馬德里、加拿大溫哥華。在可預期的全球十大超級城市中,競有兩個(武漢與上海)位於長江

流域,足見長江文明世界地位之崇高、發展前景之遠大。 為著瞭解這一切,我們步入長江文明館,這裡昭示一一 一道天造地設的巨流,怎樣在東亞大陸繪製兼具壯美柔美的自然風貌; 一群勤勉聰慧的先民,怎樣篳路藍縷,以啟山林,開創豐厚優雅的人文歷史。 (作者系長江文明館名譽館長、武漢大學人文社科資深教授)

後疫情時代的島嶼城市觀光脆弱與政府策略:以澎湖縣為例

為了解決文湖線運量 的問題,作者黃姿瑄 這樣論述:

本研究首先探究千禧年後,臺灣島嶼城市澎湖縣其觀光發展背後產生的環境外部性衝擊及產業空間蔓延現象,並以2019年新冠肺炎疫情(COVID-19)作為契機,觀察城鎮觀光產業於疫病兩年間的脆弱性本質,驗證產業對於“社會災難”的高度敏感性。特別的是,2020年初期因疫病對於觀光市場的不確定發展,衍生後續的國旅大爆發的產業振興景象,以及2021年5月中旬疫病再爆發,對外交通系統的供給需求減低及防疫優先政策考量因素,致使當地觀光、旅宿產業近乎停擺甚至轉為衰退,前述疫病兩年間的“兩樣情” 景況,不啻突顯在地政府與本地產業的觀光脆弱性(tourism vulnerabilities),並扣合在地政府在振興、

紓困手法的應用與對比性。研究論述的建構在於透過實地田野調查、深度訪談及文獻蒐集、地理資訊系統(Geographic Information System, GIS)的疊圖分析,發現:(1).島嶼觀光發展下的空間發展癥結與矛盾:水資源、垃圾處理方式的隱憂,加上旅宿業在「農變建」土地使用模式上的潛在災害危機與房產價格的合理性;(2).疫情時代的島嶼觀光脆弱性:澎湖資源有限性及觀光產業經營時效性,延伸疫病發展下本地產業營運限制與加重原先觀光外部性因子,兩年間的興盛與蕭條現象,更間接導致後續地方市場規模的縮減與旅宿業拋售情形;(3).疫病兩年期的補貼措施應用:臺灣離島縣在地政府的補貼機制解析與比較,無

不圍繞於各地方獨特的政經體制與財政能力的思量。最後,期盼本研究案例論述,能夠裨益於現況及未來疫病的(再)發生,產業應對模式與在地政府補貼政策上的思量,降低疫病所帶來的(觀光)產業與地方性環境、經濟衝擊。

文湖線運量的網路口碑排行榜

-

#1.文湖線優惠延長半年64折僅限中運量里程

捷運族要注意了,今(98)年下半年因為文湖線通車後穩定度不佳,台北捷運公司提供持悠遊卡搭乘文湖線乘客64折的優惠,但是明年起可要縮水了,只有文湖線中運量里程才有 ... 於 m.cardu.com.tw -

#2.台北議員居民多次要求文湖線高運量馬任內打槍 - 自由時報

屬「中運量」的文湖線每列車僅可載運四百餘人,但內湖區通勤族約廿二萬人次,尖峰時刻常「塞爆」。對此,市議員李建昌指出,早在馬市府時,議員及居民 ... 於 news.ltn.com.tw -

#3.文湖線的設計有問題嗎? (第2頁) - Mobile01

文湖線 的設計有問題嗎? - ppetter wrote:疑問就是, 怎麼不蓋高運量啊?因為當初中央(目前的在野黨)只肯給台北市(市長為當今總統)中運量的預算並且告訴台北市, ... 於 www.mobile01.com -

#4.台北捷運文湖線 - 悠遊台灣鐵道

時隔多年此線營運已步上正軌,隨車員也漸漸撤離,回歸真正的中運量「無人系統」。 南港展覽 ... 於 www.travel-taiwan-rail.idv.tw -

#5.第十三篇都市交通- 第二章臺北市交通 - 中華民國交通部

... 線通車典禮. (二)運量提昇. 由於路網便利性提昇,旅運量成長迅速,臺北捷運系統103 年運量總 ... 配合松山線通車,開放車站增加至85 站,除中運量文湖線全線以及. 於 www.motc.gov.tw -

#6.北捷文湖線異常一度停駛竟是「社區鋸樹」惹禍 - 民視新聞

北捷文湖線今天(2號)下午四點四分,系統偵測到軌道出現障礙物,立刻停車,發現原來是有巨型樹幹掉落軌道,站務人員立刻用列車將樹幹運走, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#7.[新聞] 文湖、松山、信義線賀陳旦:運量不如預- MRT - PTT生活 ...

Re: [新聞] 文湖、松山、信義線賀陳旦:運量不如預 ... 報導〕台北捷運今通車滿廿週年,但北捷公司董事長賀陳旦昨不諱言: ,文湖線、信義線及松山線的運量不如預期。 於 ptt-life.com -

#8.[問卦] 文湖線的設計是不是很智障? - Gossiping板- Disp BBS

文湖線 ,車廂窄、小、擠、不相通,每次搭都覺得爛。 ... andyher: 以目前路線的自然條件只能中運量高運量的話路線要改36F 04/02 09:31. 於 disp.cc -

#9.[閒聊] 文湖線算輕軌?? | MRT 看板| MyPTT 網頁版

斗大的標題"世界各地的輕軌系統" 很好奇,我常搭的文湖線竟然變輕軌了~~是這樣嗎?XD PS. ... 6樓 → Xkang:所以澳門輕軌看起來也是中運量捷運?! 02/25 21:37. 於 myptt.cc -

#10.搭捷運愣住:車廂超短!真相尷尬了| NOWnews 今日新聞

「現在看文湖線真的滿是悲劇與尷尬」;不過,也有不少人為文湖線聲援「當初就設定是中運量好嗎….」、「以前的設定範圍本來就是中運量」、「就是設定為 ... 於 today.line.me -

#11.藝文店家查詢 - 藝FUN NEXT平台- 文化部

生效日期:110年9月27日. 歡迎您使用藝FUN NEXT 及藝FUN券服務,本服務條款適用文化部(以下簡稱本部)委託關貿網路股份有限公司製作並協助維運之藝FUN NEXT 服務 ... 於 artsfunnext.moc.gov.tw -

#12.內湖線- 维基百科,自由的百科全书

內湖線,簡稱內捷,屬於台北捷運文湖線路段之一,與1996年通車之木柵線直通營運,以連結台北市東部的內湖、南港及木柵等地。此路段為中運量系統,也是台灣第二條連絡 ... 於 zh.wikipedia.org -

#13.中運量系統最新技術蒐羅 - 臺南捷運

中運量系統最新技術蒐羅. 小 中 大. 自動導軌捷運 Automated Guided Transit, AGT/APM ... 部分標準化之捷運系統,國內具路網實績(如台北文湖線) ... 於 www.rapid-transit.org -

#14.Hitachi rail italy driverless metro - Lachiccafioraia

... 運系統 ( 英语 : AnsaldoBreda_Driverless_Metro ) (Hitachi Rail Italy Driverless Metro)是臺北捷運路網繼文湖線之後第二套引進的全自動無人駕駛中運量捷運 ... 於 lachiccafioraia.it -

#15.歸綏街當歸豬腳老店 - 女子的休假計劃

文湖線 (棕線) · 大安區 · 內湖區 · 環狀線(黃線) · 機場捷運線(紫線) ... 歸綏街當歸豬腳老店:30年老店人氣小吃/豬腳麵線/大同美食/大稻埕美食/外帶. 於 www.girlslifeplan.com -

#16.解決內湖塞車文湖線派馬特拉載客

為了紓解內湖文湖線上下班尖峰時間的人潮,台北捷運公司在上周一開始, ... 北捷中運量運輸處主任陳忠助== 我們目前是以加班縮短班距方式來實施我們 ... 於 news.pts.org.tw -

#17.暢行台北公車客運資訊站- 《北捷最擁擠區間和時段 ... - Facebook

交通會報也公布了五條捷運路線中最擠區間及時段,除了文湖線及板南線在前文已提及外,淡水信義線為上午時段民權西路站往雙連站每平方公尺站3.48人最擠,松山新店線為上午 ... 於 m.facebook.com -

#18.臺北捷運文湖線的技術改善紀實

文湖線 是臺北地區唯一一條無人駕駛之中運量捷運系統,由原木柵線固定區間(Fix ... 前臺北捷運文湖線已穩定營運,其可靠度及服務品質均已提升,未來臺北捷運公司將秉持 ... 於 books.taipei -

#19.[問卦] 文湖線中運量? - PTT八卦政治

[問卦] 文湖線中運量? 看板 Gossiping. 時間 2020-07-12 08:08:37. 留言 22則留言,13人參與討論. 推噓 3 ( 6推 3噓 13→ ) ... 於 pttgopolitics.com -

#20.捷運運量變化趨勢之初探---以路網擴張與時間序列角度分析

從分析信義線與松山線開通對捷運台北車站運量造成的影響,可發現當RDD 帶寬前後設定 ... 大安站轉乘文湖線,有效紓解板南線尖峰時段列車擁擠的情況,並可分散台北 ... 於 stat.nccu.edu.tw -

#21.內湖捷運線採高架中運量系統 - TWCE.ORG.TW

內湖捷運線採高架中運量系統. ﹝本報訊﹞台北市議會以唱名表決方式通過採行政院核定的「高架、中運量系統」辦理,從今(90)年開始動工興建,預計97年7 ... 於 www.twce.org.tw -

#22.荒謬捷運大現形 - a Pilgrim 天路客

一九九七年台北市議會解凍預算,但要求內湖線採用高運量系統,時任捷運局局長林陵三同意。 為何到了八十九年,卻變成了中運量的規畫?說穿了就是「政績 ... 於 chunsheng-huangchunsheng.blogspot.com -

#23.台北捷運2019年各站累積旅運量日平均/排名(1~12月)

板南線. 松山新店線. 中和新蘆線. 文湖線. ===2019北捷1~12月累積運量人次排名========= 排名 站名 總運量 日平均. 1 台北車站 116,615,099 319,493. 於 home.gamer.com.tw -

#24.捷運文湖線站名

這個台北捷運路線圖包含了: 文湖線、 淡水信義線、 松山新店線、 中和新蘆線、 板南線、 環狀線See full list on zh.org See full list on baike.baidu. 於 tiwazkutno.pl -

#25.搭文湖線「1次只上2人」排超久他PO照揭悲劇運量 - Tvbs新聞

台北捷運是許多上班族與學生的主要通勤工具之一,但部分路線的設計卻常讓民眾感到「缺乏便利性」,近日就有網友PO文抱怨,捷運文湖線的運輸量不足, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#26.捷運<文山內湖線>介紹@ 悠遊捷運:: 隨意窩Xuite日誌

文湖線 屬於中運量系統,其全線總長25.7公里,共有24站,最高營運速度為80km/hr,為全球最長的中運量系統。 文湖線為無人駕駛的四節車廂編組電聯車,由 ... 於 m.xuite.net -

#27.新闢捷運黃線及小港林園線

未來將串連亞洲新灣區、高雄都會核心區、衛武營、澄清湖風景區、高雄長庚醫院等,可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點,合計軌道運輸轉乘點共達19處 ... 於 vision.kcg.gov.tw -

#28.台北捷運如何成為「拼裝捷運」?科技混生性與北捷的誕生

許多批評攻擊文湖線完全就是一條「拼裝捷運」,完全是拿台北市民的生命 ... 為「中運量捷運」,希望能在BMTC所設計的傳統鐵路捷運之外,另外建設一套 ... 於 twstreetcorner.org -

#29.解決內湖塞車北捷祭3招提升運量 - 鉅亨

為了增加文湖線的載客量,解決內湖塞車問題,台北捷運先前已經縮短文湖線班距,今天(26號)再度祭出加開班車、出動載客較多的馬特拉列車,希望提高文湖 ... 於 news.cnyes.com -

#30.台灣水庫即時水情

台灣水庫即時水情-視覺化, 即時蓄水量、水位變化. 於 water.taiwanstat.com -

#31.捷運內湖線-全面動工

文∕ 陳鵬宇 圖∕ 臺北市捷運局東工處. 內湖線相關資料. 命運詭譎的捷運內湖線,原由行政院於八十二年八月七日,核定以「中運量、高架式」方式興建,全線長度約12.9 ... 於 www.renewal.tw -

#32.無人駕駛軌道運輸系統之營運經驗

運量 自動導引捷運系統,惟道旁號誌系統為 ... 木柵線. VAL256 系統. 文湖線. BT CBTC 系統. 行控. 電腦. DEC Mini Computer ... 以下即以台北捷運文湖線無人駕駛系. 於 www.cie.org.tw -

#33.臺北捷運乘客動態行為分析

表3 北捷列車載運量. 營運路線. 運量說明. 每列車最大載運量. 文湖線. 兩種列車,分別可載運. 424 人及464 人. 平均444 人. 淡水信義線、. 松山新店線、. 中和新蘆線、. 於 www.bas-association.org.tw -

#34.[分享] 台北捷運進出人次倒數排名2000-2020 - 看板MRT

omkizo: 所以文湖線是因為中運量才運量低還是上高運量也不會改變? 01/08 22:54. 推gishileh: 我覺得是前者不然以內科塞爆的運量一開始就高運量 01/08 ... 於 ptt.techroomage.com -

#35.北捷 - 芋傳媒

... 者搭乘台北捷運,足跡經過中和新蘆線、淡水信義線、板南線及文湖線共37 站。 ... 台北大眾捷運股份有限公司今天表示,「微解封」首日上午6時到9時運量約18 .6萬 ... 於 dev3.taronews.tw -

#36.為何捷運文湖線車廂不相通?內行人點關鍵:沒辦法

台北捷運幾乎所有線路,都可讓乘客自由穿梭各節車廂,唯獨棕線「文湖線」不行,就有網友好奇發問,為什麼文湖線的車廂不相通,進而引起熱烈討論, ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#37.捷運(國情簡介-交通運輸)

臺北捷運目前有文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線及環狀線等6條, ... 日運量約190.1萬人次,與108年216.3萬人次相較,減少26.3萬人次,減幅12.1%。 於 www.ey.gov.tw -

#38.三、臺灣的捷運系統

況,並促進臺北市中心與周邊衛星市鎮繁榮發展。 1.系統運量:. (1)高運量系統:文湖線以外全線。 (2)中運量 ... 於 www.3people.com.tw -

#39.湖南:穩進聚力高質量

長沙地鐵6號線試運行,7號線開工﹔湘桂鐵路永州地區擴能工程竣工投運… ... 出口總值已突破5000億元大關,超過2020年全年水平﹔中歐班列年發運量突破千 ... 於 hn.people.com.cn -

#40.HELLO!台北捷運內湖線 - 奔馳的世界- 痞客邦

內湖線爭議最大的地方,在於它由於連接了木柵線,為中運量規劃, ... 後記:2009年10月木柵內湖線已正式改名「文山內湖線」,簡稱「文湖線」。) ... 於 cosmic.pixnet.net -

#41.[轉載]內捷運量之爭經費是拍板關鍵@ BiStarshit

2009-07-28 中國時報【林佩怡、石文南/台北報導】 捷運內湖線究竟該採重運量或中運量,各界意見不一,導致內捷工期延宕多年,八十九年馬英九市長宣布 ... 於 bistarshit.pixnet.net -

#42.文湖線

文湖線 屬於中運量系統,本線除松山機場站和大直站為地下車站外,均為高架車站。路線東起南港經貿園區的南港展覽館站,穿過中山高速公路的汐止五股高架橋進入內湖後沿 ... 於 www.wikiwand.com -

#43.第三章路線的發展與簡介

而此刻起,內湖線與木柵線正式合併簡稱為「文湖線」(全名叫作「文山內湖線」)。 ... 另設有木柵機廠與內湖機廠,作為中運量列車的維修與保養基地。 (二)淡水線(含 ... 於 www.fgu.edu.tw -

#44.蘇力風速大!北捷文湖線13日停開高運量路線正常營運 - 天天要聞

地方中心/臺北報導 · 蘇力颱風來襲,臺北市政府宣佈13日停班停課,臺北捷運高運量各路線正常營運,並視實際狀況彈性調整班距,中運量文湖線則因風速過大目前暫停 ... 於 www.bg3.co -

#45.台北捷運通車24年改變民眾日常3關鍵事件衝擊運量 ... - 中央社

這條高架中運量路線首年每日平均運量約4萬人次,工程風風雨雨, ... 隨後,木柵線變成文湖線,新蘆線、信義線和松山線、環狀線也接連通車,數個L型 ... 於 www.cna.com.tw -

#46.下班注意!北捷文湖線異常「辛亥 動物園站」11/2停駛

【17:39更新】台北捷運文湖線今(2)日下午5時許已恢復正常營運。【17:07發稿】台北捷運文湖線今(2)日下午4時4分辛亥站往萬芳醫院站方向1輛列車, ... 於 news.cts.com.tw -

#47.文湖線4車改掛6車風險高柯P:那就10年後煩惱 - 好房網News

為改善內湖交通,台北市長柯文哲曾提議捷運文湖線從4車廂改掛6個車廂, ... 捷運局表示,目前文湖線最大站間運量是從捷運忠孝復興站至南京復興站間, ... 於 news.housefun.com.tw -

#48.柯P突發奇想捷運文湖線改6車廂4個門進出 - 壹週刊

主持會議台北市長柯文哲隨即指示,要求北捷研究是否能將文湖線車型,從4個 ... 但北捷副總詹仕聰認為,更動恐花百億元,目前運量並無明顯增加,用縮短 ... 於 tw.nextmgz.com -

#49.臺北市議會文湖線捷運調查專案小組

82年8月7日行政院核定內湖線採用與木柵線相容之中運量系. 統(基於減少轉乘、使用者便利性、系統相容性、工程可行性及營運. 可行性等因素之考量)。 182 年間木柵線馬特拉 ... 於 obasfront.tcc.gov.tw -

#50.一窺捷運列車的內裝世界!

與環狀線相同,皆為中運量列車,不同的地方在於文湖線是獨立車廂無法貫通,而在今年2月為紓解台北捷運文湖線尖峰時間搭乘人潮、提升乘客座椅舒適度, ... 於 open33.ntpc.gov.tw -

#51.捷運概論(含捷運法規及常識) - 第 8 頁 - Google 圖書結果

例如:臺北捷運(文湖線除外)、高雄捷運。 輕軌捷運(Light Rail Rapid Transit;LRRT):應用鋼輪鋼軌式傳統鐵路車輛,但車廂容量較小,聯掛輛數較少,屬中運量捷運系統。 於 books.google.com.tw -

#52.[閒聊] 文湖線的擴充 - PTT 熱門文章Hito

文湖線 月台兩端似乎都有預留兩節車廂長度的月台有沒有什麼時候會擴充的八卦? ... 17 F →ji394xu3:要是文湖線可以蓋地下重運量,就可以跑敦化南北路底下,這 01/09 10:51. 於 ptthito.com -

#53.北捷「文湖線跟環狀線哪個好?」 網答案一面倒:2字是關鍵

台北捷運同為「中運量」系統的文湖線與環狀線,經常被拿來比較。就有網友發問「環狀線跟文湖線哪個比較棒」引發討論,結果答案一面倒, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#54.綠色運輸計畫、北捷優惠齊上路讓台北更好行 - 臺北旅遊網

北捷創新行銷讓運量破紀錄. 台北捷運公司從今年1月18日起利用加發列車方式,縮短文湖線尖峰時段列車班距,由85秒縮短為80秒,並調度承載人數較多的馬 ... 於 www.travel.taipei -

#55.台北捷运地铁文湖线线路图_运营时间票价站点_查询下载

台北捷运文湖线简介台北捷运文湖线(简称文湖线,英文为WenhuLine,又称1号线,路线代表色为棕色),是台北捷运营运中的一条路线,也是台湾最早开始 ... 於 www.ditietu.com -

#56.不可抹滅的台北記憶—「捷運木柵線」

有人提議將簡稱為「柵湖線」改名成為「文山內湖線(文湖線)」。不論更名原因 ... 祝教授領軍,進行「台北市中運量捷運系統發展計畫」,而工務局亦於1983年成立. 於 fabg.pixnet.net -

#57.與「成運汽車製造股份有限公司」相似的公司 - 104人力銀行

【相似公司】看過成運汽車製造股份有限公司的求職者,同時也看過這些公司:棋勝汽車 ... 過馬路到對面搭乘652公車(班次多)或0東約8分鐘至麗寶大樓站下車▻文湖線─中山 ... 於 www.104.com.tw -

#58.細捷運藏.臺北流

因此,接下來將以2019春節、2020跨年、板南線故障、文湖線故障等特定時間點,探討特殊事件下的北捷運量。 2019春節期間北捷運量變化. 春節期間,台北不 ... 於 storymaps.arcgis.com -

#59.為何捷運「文湖線」車廂不相通? 內行揭背後關鍵 - 聯合報

... 台北捷運分布主要有五大路線,板南線、淡水信義線、中和新蘆線、松山新店線及文湖線等,其中又以文湖線較為特殊,以提供中運量需求的不相通車廂為 ... 於 udn.com -

#60.48. [ ]臺北捷運系統中運量文湖線的車輛運轉供電電壓為何? (A ...

48. [ ] 臺北捷運系統中運量文湖線的車輛運轉供電電壓為何? (A)直流750V (B)交流750V (C)直流1.5KV 於 yamol.tw -

#61.捷運文湖線車廂服務設計使用評估. 作者 - Medium

作者:B10334007 周辰. 指導老師:蕭文信. 前言. 捷運文湖線為中運量路線,是路線最長之台北捷運線,也是台北第一條捷運線,操控方式為無人駕駛。 於 medium.com -

#62.研究室報告:內湖線採中運量背後的真象

2001年1月9日是內湖線決定中運量或高運量的最後一役!事實上,市府早已對內湖線採取中運量的政策,在前一年的6月21日市府提出"捷運系統內湖線替選方案 ... 於 lichienchang.pixnet.net -

#63.FamilyMart 全家便利商店

國際線專架; 好市多專架; 里仁專架; 寵物專架; 洗沐清潔專架; 廚房調理專架; 哈根達斯冰箱. 服務. 隨買跨店取; 咖啡外送; 相片立可得; ChargeSPOT. 設施. Fami-WiFi 於 www.family.com.tw -

#64.捷運文湖線站名 - Active transformation

捷運文湖線站名 東京都新宿区新宿4 2 10. ... 繼板南線後,文湖線近日又傳出有#西門站這三個站也是北捷單站日運量前五名唷! 於 active-transformation.fr -

#65.《茶金》故事主角原型是他!臺灣最大茶葉出口商姜阿新由盛而 ...

山場木材的出口在南庄紅毛館,該地經過南庄、獅頭山、三灣、珊珠湖,頭份 ... 國,根據日本茶業組合一九三九年報告,英國本國每人每年紅茶消費量九. 於 www.elle.com -

#66.「文湖線高運量」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

文湖線 高運量資訊懶人包(1),2021年3月18日—原PO認為文湖線的「不相通車廂」,對乘客而言不太友善。...以提供中運量需求的不相通車廂為主,其餘四條路線皆為提供高運量 ... 於 1applehealth.com -

#67.為什麼文湖線車廂不一樣- 台灣旅遊攻略-20210220

Inserir chío. 車廂是日本川崎製造的車廂訊息顯示也跟台北捷運一樣比較意外的是雖然捷運綠線是中運量系統可是車廂內的空間感覺比文湖線還要大跟淡水線車廂 ... 於 twtravelwiki.com -

#68.【文湖線運量】文湖線-维基百科,自由的百... +1 | 健康跟著走

文湖線運量 :文湖線-维基百科,自由的百...,文湖線屬於中運量系統,本線除松山機場站和大直站為地下車站外,均為高架車站。路線東起南港經貿園區的南港展覽館站, ... 於 tag.todohealth.com -

#69.各機組發電量 - 台灣電力公司

機組名稱 裝置容量(註1) 淨發電量(註2) 淨發電量/裝置容量比(%)(註3) 備註(註11) 核二#1 985.0 0.0 0.000% 停機維護 核二#2 985.0 984.0 99.898% 核三#1 951.0 951.8 100.084% 於 www.taipower.com.tw -

#70.台北捷运文湖线_百度百科

文湖线 属于中运量系统,松山机场站西侧渐变段至中山中学站及其以南,与剑南路站以东为架空路线;剑南路站至松山机场站为地下路线。路线东起南港经贸园区的南港展览馆站,穿 ... 於 baike.baidu.com -

#71.[討論] 文湖線當初的規劃- 看板MRT - 批踢踢實業坊

這個問題困惑我很久惹,文湖線當初設計是中運量, 現在明顯看起來,成為很大的敗筆,文湖線限在人擠人尖峰時刻想搭都很困難,而且高架又很醜, ... 於 www.ptt.cc -

#72.拆文湖線座椅增加載客量?北捷:作用不大 - 風傳媒

為解決台北市內湖科學園區尖峰時段交通壅塞情形,台北市長柯文哲日前表示,不排除拆除捷運文湖線列車座位,提升載客量,台北市交通局評估, ... 於 www.storm.mg -

#73.台北捷运文湖线中山国中–大直区间为何有多个急弯? - 知乎

首先,感謝Lin Poyu同學(雖然你們不知道他是誰他也看不到這一條)的耐心講解,不然我也不會知道這樣詳細☺️. 題主說的應該就是如圖的幾個大轉彎~. 文湖線本來是木柵 ... 於 www.zhihu.com -

#74.各年度暨前一月旅運量統計資料

高運量包含淡水信義、松山新店、中和新蘆、板南線. 各年度旅運量統計資料(109年). 109年. 文湖線, 累計搭乘人次 ... 於 www.metro.taipei -

#75.文湖線採中運量郝營再批葉菊蘭決定

郝龍斌競選總部立委發言人團今(25)日上午公開當年的公文指出,89年馬英九總統擔任台北市長時,台北市政府捷運局行文交通部,建議捷運木柵延伸線(內湖 ... 於 newtalk.tw -

#76.文湖線車站 :: 全台ATM分佈網

車站—文湖線屬於中運量系統,本線除松山機場站和大直站為地下車站外,均為高架車站。路線東起南港經貿園區的南港展覽館站,穿過中山高速公路的 ...,文湖線—目前台北捷 ... 於 atm.iwiki.tw -

#77.捷運環狀線和文湖線哪條較優?網一面倒:輸在這2點

一名網友在ptt提到,捷運文湖線跟環狀線是大台北地區,討論度最高的2條捷運線,與其餘的藍、紅、綠及橘線不同,擁有較長的轉乘路線,因此經常被拿出來 ... 於 www.cheers.com.tw -

#78.109年捷運法規及常識(含捷運系統概述) - 第 209 頁 - Google 圖書結果

(三)高架段:文湖線全線(松山機場站至大直站除外),以及淡水線圓山站至北投站路段屬之。 ... 一、中運量中運量系統的部分,文湖線列車使用膠輪系統,行駛於中運量膠輪系統 ... 於 books.google.com.tw -

#79.北捷「文湖線、環狀線」哪個好答案一面倒!2字是關鍵 - ETtoday

台北捷運同為「中運量」系統的文湖線與環狀線,經常被拿來比較。就有網友發問「環狀線跟文湖線哪個比較棒」引發討論,結果答案一面倒, ... 於 www.ettoday.net -

#80.搭捷運愣住:車廂超短!真相尷尬了 - 新浪新聞

「以前的設定範圍本來就是中運量」、「就是設定為中運量的捷運,你要打掉重蓋用你的錢好不好」。 事實上,文湖線是串聯木柵線以及內湖線兩條,合稱文山內 ... 於 news.sina.com.tw -

#81.捷運文湖線車廂不相通?網吐3關鍵 - OPENPOINT

捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具,一來不受塞車時間限制,價格相較於計程車經濟實惠許多。而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何捷 ... 於 news.openpoint.com.tw -

#82.王力宏聲量炸百萬筆專輯被當交換「爛禮物」跟著熱銷

王力宏被蕾神鎚出百萬筆聲量,過往專輯也跟著熱銷,不過是「被當交換爛禮物」。 於 dailyview.tw -

#83.[交通][討論] 文湖線採中運量是蠢才的政策- publicissue

[交通][討論] 文湖線採中運量是蠢才的政策. 看板 Publicissue. 作者 wirefu. 時間 04-23. 留言 9則留言,5人參與討論. 推噓 5 ( 5推 0噓 4→ ). 於 pttstudy.com -

#84.家樂福線上購物

家樂福線上購物提供24小時、當日配最快1小時到貨服務,一般訂單消費滿$800不分溫層免運費,立即加入新會員送$300折價券與$499免運券,生鮮雜貨日用品,方便買快速配! 於 online.carrefour.com.tw -

#85.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#86.台北捷運車輛簡介

運用路線:文山內湖線. BT370型中運量電聯車. 製造廠商:加拿大龐巴迪Bombardier. 出廠年份:2006-2007. 列車編組:2組4節運轉. 車籍編號:101-201. 於 club.ntu.edu.tw -

#87.臺北捷運文湖線事故頻傳監察院糾正台北市政府

三、臺北捷運文湖線合約規定運量需求為尖峰小時單向每小時28,400人(pphpd),而捷運局未審酌機電系統廠商之技術能力,卻參考巨額採購預算金額或數量五分之二(實際為二分 ... 於 www.cy.gov.tw -

#88.台北捷運文湖線 - 華人百科

台北捷運文湖線(簡稱文湖線,英文為Wenhu Line,又稱1號線,路線代表色為棕色),是台北捷運營運中的一條路線,也是台灣最早開始營運的捷運路線,啟用於1996年3月28日。 於 www.itsfun.com.tw -

#89.柯文哲3招提升捷運運量文湖線縮班距等20秒就來了

為搶救內科園區交通「塞爆」,台北市長柯文哲祭出提升捷運文湖線運量辦法三招。昨起北捷開始在早晚尖峰時段縮短班距,加密調派載客數高的馬特拉車型; ... 於 www.chinatimes.com -

#90.第一章前言 - 新北大眾捷運股份有限公司

內湖現況27.8. 萬人. ▫ 文山現況26.8. 萬人. ▫ 文湖線. ▫ 20 萬人次/日. ▫ 中運量捷運(AGT). ▫ 25.7km,24 站(內湖段. 14.8km,12 站). ▫ 高架22 站、地下2 站. 於 www.ntmetro.com.tw -

#91.統計應用分析報告 - 臺北市首座

高運量捷運系統,每列兩組共六節車廂,每小時單向運量在2. 萬人次至6 萬人次;中運量捷運 ... 中運量系統則有木柵線、內湖線等2 條路線(二者合稱文湖線),分. 述如下:. 於 www-ws.gov.taipei -

#92.搭文湖線超悲劇?他3張圖引網友共鳴:後面生無可戀 - 三立新聞

貼文一出,網友也紛紛留言指出捷運文湖線的缺點,「車廂小班次少,遇到人潮 ... 時,沒有延伸到內湖,也沒有內科跟大直商圈,不能怪當初設計中運量的 ... 於 www.setn.com -

#93.北捷文湖線異常已排除! 17:00恢復正常營運 - 台視新聞網

17:08更新:狀況已排除,17:00恢復正常營運北捷文湖線1部列車發生異常!台北捷運公司今(2)日表示,16點04分文湖線辛亥站往萬芳醫院站方向1部列車, ... 於 news.ttv.com.tw -

#94.北捷文湖線內部改裝座椅舒適度提升 - 奇摩新聞

北捷文湖線當初定位是中運量,每列車只可載運400多人,但後來延伸到內湖,每天通勤族約22萬人次,尖峰時刻必「塞爆」,而且座椅一直被抱怨不好坐, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#95.北捷運量回來了!七夕遇周末74.4萬人搭乘創88天來假日新高

文湖線 假日運量約6.1萬人次,雙向下午尖峰落在17時左右,列車載客率最高為傍晚5時15分,大安站往南港展覽館站方向轉乘其他路線人潮,載客率約36.49%、 ... 於 tw.appledaily.com