日本吉祥物2022的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RemKoolhaas寫的 庫哈斯談建築的危險:給年輕人的建築啟蒙課 和林承毅的 未來的設計創造:打開你的五感六覺,對接場景、逆算時代!60堂設計未來的創意必修課【林承毅|未來創造塾系列1】都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自原點 和果力文化所出版 。

亞洲大學 數位媒體設計學系 蔡明欣所指導 鄭淨穎的 桃園無極慈恩宮結合觀靈術 視覺識別系統創作論述 (2021),提出日本吉祥物2022關鍵因素是什麼,來自於觀靈術、符籙、視覺識別系統、桃園無極慈恩宮。

而第二篇論文國立暨南國際大學 東南亞學系 陳佩修博士所指導 賴茱瑩的 泰國素食產業的創新發展 (2021),提出因為有 素食產業、創新策略、植物肉、九皇齋節的重點而找出了 日本吉祥物2022的解答。

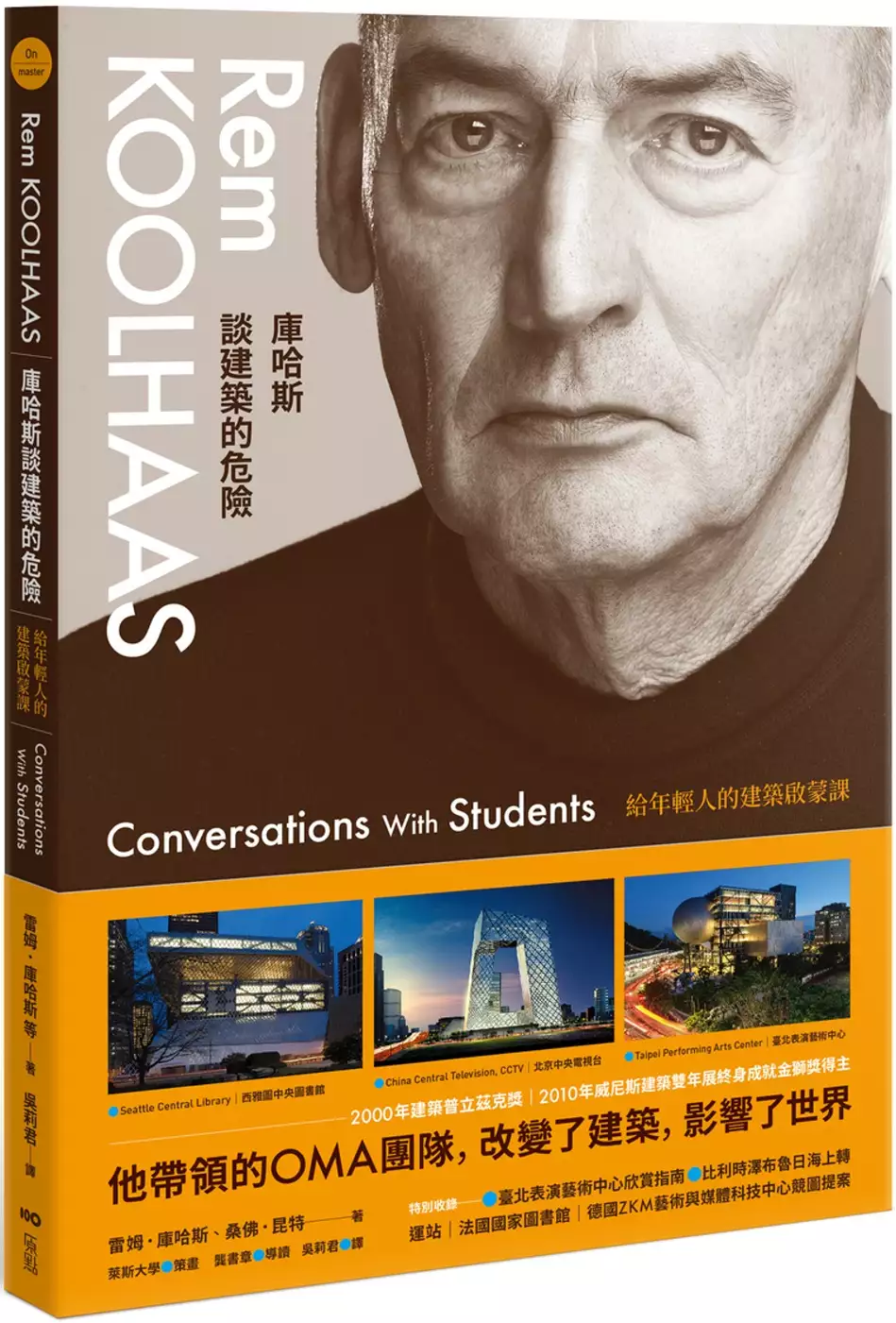

庫哈斯談建築的危險:給年輕人的建築啟蒙課

為了解決日本吉祥物2022 的問題,作者RemKoolhaas 這樣論述:

特別收錄 ▌臺北表演藝術中心――快速欣賞指南▌ 比利時澤布魯日海上轉運站|法國國家圖書館|德國ZKM藝術與媒體科技中心 競圖提案 最濃縮的閱讀版本,迅速認識建築大師庫哈斯的思想精髓 2000年建築最高榮譽普立茲克獎得主 2010年第12屆威尼斯建築雙年展終身成就金獅獎得主 代表作:臺北表演藝術中心|北京中央電視台|西雅圖中央圖書館 他帶領的OMA團隊,改變了建築,影響了世界 「假如我們的野心有九成都會化為污泥,無疾而終,或無法繼續, 或想像整個建築行業被絞進了碎紙機,只剩下蜉蝣生物般的微小碎屑, 我們能靠這些浮游生物工作嗎?能為其他事情提供基礎嗎?」──Rem Koolha

as 「臺北表演藝術中心」被放眼世界的新聞媒體CNN視為為全球最被期待的建築。它為何備受矚目?到底這棟建築與庫哈斯帶領的團隊OMA,成就了什麼?開創了什麼? ▌快速認識世界頂尖建築大師的深思熟慮 本書內容來自言詞犀利的庫哈斯,對萊斯大學師生的三場演講,因爲是對學生演講,因此庫哈斯直述要點,簡潔扼要地闡述和回應他對建築的深思熟慮。庫哈斯比任何當代建築師更早、也更清楚地認識到,大都會一直在遮蝕建築的光芒。然而,當其他建築師願意退而求其次、只當個商業鷹架裝潢師的同時,庫哈斯卻依然打死不退,努力想為建築找出新的可能性和所在地。 ●建築學習&工作 Q:為什麼建築是危險的職業

? A:難到不可置信,非常耗元氣。就某些方面,此刻當一名建築師真有幾分時運不濟。 Q:建築為何既全能又無能? A:建築師總是懷抱偉大的夢想,但夢想要實現,非得仰賴其他人,仰賴環境不可。 Q:建築教育的功能? A:所有的學校都像得嚇人,好壞也差不了多少。學院的貢獻該是瓦解建築野心而非訓練建築企圖。 Q:建築師能做的事? A:偶爾在既定的條件下,創造出一些多少稱得上出色的建築物。 Q:建築師該面對的事? A:承認並接受人們正以一種更民粹或更商業的模式重新塑造空間。 Q:身為建築師的態度? A:樂觀主義不只是建築師該有的基本立場,甚至是絕對要履行的義務。

Q:OMA團隊追求的精神? A:從1986/87開始,作品變得更具獨立性。我們追求開放的實驗精神,想創造一些新東西。 ●城市VS 建築 Q:全球化的影響? A:全球化徹底改變了建築,將所有人從土地拔起,變成失根之人,變成所有地方的陌生人。每位建築師在國外都比在母國更受歡迎。 Q:對美國城市的想法? A:每隔十年,一座城市就可以徹底改變它的概念。它的視覺面貌。那改變簡直是一夜之間。 Q:如何看待當代城市? A:在建築師的個人野心和社會的實際野心之間,存在著巨大差異。這些現象至少代表了一種無拘無束的自由:擺脫形式凝聚的自由,擺脫必須假冒是共同體的自由,擺脫行為

模式的自由。 Q:如何看經濟力量和開發商? A:我們的社會不斷重塑它的需求,這些需求都很實際。建築師依然用鄉愁模式在看待公共領域,因此沒能力以建築的方式來解讀目前發生的一些質變。 Q:城市規劃的解方? A:危險性頗高。錯誤的規畫案三兩下就能把城市的生命力摧毀殆盡。必須對目前正在發生的事情做出精準的分析,如果可能,找出原因所在。 Q:城市規劃的阻力? A:執行規劃工作最大的阻礙之一,是每四年的政權更替。在美國,開發商的權勢有點過大,在歐洲則是政治力量太強。這兩種權力形式做出來的結果,竟弔詭地雷同。 Q:新市鎮的希望? 跳脫傳統的放射狀關係網,轉拉一條地鐵線與其他新

市鎮橫向串聯。如果串聯起來,就能變成巨大的蓄電池,為現代事件、現代現象和現代情境供應電力,變成充滿魅力的所在。 ●反思&期許 Q:日本建築的魅力? A:有一的種混搭的風格,從最通俗的娛樂消遣到最枯燥的嚴肅文化,都能擺在一起。 Q:建築的留白? A:空白是一種重要的特質,但完全被漠視,尤其是被建築師漠視。讓一塊空地留空,讓該地區免於消費主義的攻擊和轟炸,免除意義與訊息的入侵。「空」宣稱要擦除一切壓迫,而建築師就是壓迫的一大元兇。 Q:對建築的批判? A:建築的權力被高估。建築的教育和精神特質,依然牢牢地根植於非常鄉愁式的分析之上。一個只以發牢騷為本質的行業,是不可能

有任何建設性的貢獻。 Q:對建築的詰問? A:假如我們的野心有九成會化為污泥,無疾而終,或無法繼續,或想像整個建築行業被絞進了碎紙機,只剩下蜉蝣生物般的微小碎屑,我們能靠這些浮游生物工作嗎?能為其他事情提供基礎嗎? Q:對未來的期許? A:建築應該擺脫安逸的虛榮和自戀主義,不能繼續躲在保護傘下,不去面對歷史生成的現實風險。建築的思考必須講究實效地聚焦於「在現存條件下發現新潛力」,並應「對準現代化的必然改變和力量,找出銜接方式。 除了對以上諸多問題回應,庫哈斯更分別針對三個建案做分析,這三個OMA提案後來都沒蓋成,但卻是深入大都會建築特徵──擁塞性、巨大感、獨立性、量體等核

心概念的經典案例。這三場講座以其簡潔精練的內容,預告了未來的重大發展,來自大都會的挑戰。這本令人振奮的作品直指,建築需要更多的反叛精神。 ▌以劇作家與記者身份投入,當代建築界的傳奇轉向 庫哈斯1944年生於荷蘭鹿特丹,學童時代曾舉家旅居亞洲印尼。曾於阿姆斯特丹電影與電視學院研讀劇本寫作,並參加電影製作與演出。最初的職業是記者,也於巴黎目睹1968年的學生運動。這促使他從記者、劇作家身份轉變為一位「參與世界」的建築師。建築成為他發掘和製造事件的方式。他先赴英國倫敦建築聯盟學院(Architectural Association)學習,並赴俄國考察構成主義前衛建築,再到美國康乃爾大學與紐

約建築與都市研究機構(The Institute for Architecture and Urban Studies)參與教學與研究工作。 庫哈斯始終對大都會的城市現象著迷,親臨紐約的經驗給予他機會研究並寫作一部關於都會現象與都市研究的鉅著:《譫狂紐約》。這部初試啼聲之作不僅使他聲譽鵲起,如今更被視為扭轉建築理論思潮的經典之作。1975年「大都會建築事務所」(Office for Metropolitan Architecture / OMA)正式成立。建築桂冠普立茲克獎的評審團盛讚他是將理論與實務、建築與文化、抽象思想與實質環境都集於一身的當代最重要建築家。 ▌從北京中央電視台

到臺北表演藝術中心,看見亞洲新城市 庫哈斯8歲時,就跟著父親從荷蘭到了印尼,回荷蘭前也曾旅居巴西,整個成長過程受到多元文化的洗禮。新世紀裡他的視角與行腳遍及亞洲、非洲與伊斯蘭世界,以客觀多樣而獨創的觀點,企圖從中看見當代都會的潛在新可能。從北京中央電視台到臺北表演藝術中心,都是這些觀察後的具體實踐。如今在臺灣的我們可以透過庫哈斯親自操刀的最新作品――臺北表演藝術中心的實體作品,具體體驗並認識這位獨特建築大師的實踐力與創造力。 (原書名:《建築的危險:庫哈斯的未來宣言》)

日本吉祥物2022進入發燒排行的影片

http://www.youtube.com/user/gold7778t

名古屋城Nagoya Castleナゴヤキャッスル

名古屋自2005年愛知萬博後便備受矚目,而說到名古屋的象徵,便是被指定為國家特別史蹟的名古屋城。天守閣上閃耀的金鯱甚至被當作地鐵的吉祥物「ハッチー」(Hatchii)等,在名古屋隨處可見它的圖形被運用在各種地方,相當受到名古屋人喜愛。名古屋城除了可以觀賞之外,也有許多遊玩好去處。歡迎來名古屋城盡情玩樂!

來到名古屋,絕不能錯過人氣名勝「名古屋城」!

名古屋城位於名古屋中心地區偏北的地方,是歷史悠久且擁有獨特文化的名古屋必訪觀光景點。首先為大家介紹關於名古屋城的小知識。

提到名古屋城就想到「金鯱」守護神

說到名古屋城就不能不提金鯱。鯱為中國的幻想動物(中文名為螭吻),亦是防火守護神。閃爍著金色光芒、看起來威風又不失可愛感的鯱,是透過東京湯島聖堂舉辦的日本首屆博覽會,以及澳洲維也納舉辦的萬國博覽會而在日本廣為人知。而金鯱目前被裝飾在名古屋城的天守。

細說名古屋城歷史

名古屋城地區在古早的室町時代原有座「那古野城」,但是當室町時代結束、進入戰國時代後,便由織田信長的父親織田信秀奪下那古野城。後來因信長遷居與關原之戰,而將城堡轉讓予德川家,德川家康則讓自己的兒子入城。爾後那古野城便成了德川家與尾張名古屋的象徵並展現其風采,但在第二次世界大戰中被燒毀,戰後才又重建並保存至今。

名古屋城的天守閣閉館中,2022年前再等一下!

為了將名古屋城修復為木造建築,天守閣目前正在閉館中。名古屋城是於1950年代以鋼筋混凝土重建而成,老化程度已相當嚴重。「木造復原」是將名古屋城回復成往昔木造建築的計畫,為了讓過去雄偉的名古屋城再次復活而實施工程。大家一起靜待2022年完成的那天吧!

名古屋城

地址:愛知県名古屋市中区本丸1-1

電話:052-231-1700

營業時間:9:00~16:30

惟本丸御殿、西南隅櫓(西南角望樓)的入場時間至16:00為止

公休日:12月29日~31日、1月1日

費用:成人500日圓、兒童(中學生以下)免費

官網:https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp

*上述為2019年5月的資料

桃園無極慈恩宮結合觀靈術 視覺識別系統創作論述

為了解決日本吉祥物2022 的問題,作者鄭淨穎 這樣論述:

宗教發展與社會有著緊密的關係,其中又分出許多派別,例如:道教、佛教、一貫道……等等。近年來許多台灣廟宇、宮廟逐漸導入視覺識別系統希望藉此為宮廟文化帶來新氣象使大眾感到親切。本創作針對道教觀靈術加以探討。從伏羲發明八卦到老子著道德經,道學的發展與演變對道教影響甚遠,道教自東漢時期張道陵創立以來,距今已有1800多年的歷史,歷經各朝衍生出許多派別,觀靈術屬道教閭山派發展而來的一門法術,使人能靈魂出竅到「靈界」本創作會對相關的文獻以及觀靈術中所使用到的符籙圖樣,觀靈術施術成功後看見的景象等元素,進一步歸納整理為可參考之設計依據導入視覺識別。以桃園無極慈恩宮為創作對象,結合觀靈術進行視覺識別系統與整

體形象規劃。就一般大眾熟知的台灣廟宇現有的視覺識別系統來說,大多還是直接以神像的圖樣、名稱、單一的顏色為主,本創作會針對此類相關問題去進行發展,對於形象整體提升,使大眾從印象到形象進而初步、深入認識這項傳統文化而言會是一個有感的策略。

未來的設計創造:打開你的五感六覺,對接場景、逆算時代!60堂設計未來的創意必修課【林承毅|未來創造塾系列1】

為了解決日本吉祥物2022 的問題,作者林承毅 這樣論述:

預測未來的最好方式, 就是去創造它! 打開你的五感六覺 跟著跨域設計顧問、地方創生旗手、路上觀察學家 林承毅 深入60個關鍵生活場景 透過「潮流考現+可視化思維導圖+創造力習作」 引導你活用設計思維 提煉創造未來的10種必備能力! 「你想要什麼樣的未來?」 ——用「願景逆算法」與「設計思考」,回應人生最具挑戰性的問題 有別於過往以城市為中心、地方為邊陲,近十年間,與「地方」有關的人事物成為一門新顯學,這背後有一條時代及社會的脈絡在牽引——生活在台灣的你我,無可迴避高齡化、少子化及地方過疏(人口外移)等三大需要共同面對的困境,這些現象正影

響你我以及青年世代的未來。 那麼,我們要如何提出願景、逆算時代、設計未來?在日常的生活與消費場景中,又要如何透過五感六覺,磨練自己對於潮流現象的解析能力,並將之轉化為驅動創新、創造未來的能量? 作者林承毅是在台灣推動「地方創生」的旗手,他懷抱人本信念,以設計思考作為武器,深入每寸地域核心,用策略戰術與願景,來共同創造「地域活化」之新可能,試圖提出「安居」與「樂業」的全新解方。 他也是活躍的跨域設計顧問、路上觀察學家,擅長對發生在日常周遭五花八門的現象、各種生活、消費與體驗場景,透過設計思考去破解,從中找出創新的契機。 「我們的未來,可以這樣創造!」 ——教你如何設計

地方、設計五感六覺、設計未來 作者於書中爬梳了地方創生、體驗設計、未來創新三大面向,有如未來探針一般,帶領你深入60個生活與消費的關鍵場景,立體展現「鳥瞰」與「蟲觀」視角,磨亮你的問題意識—— 從藝術季、吉祥物、縣民性、挖掘地方DNA到地域品牌設計, 到捷運環狀線考察、非典型書店提案、游泳學習就是「道」、過年拜拜松路上觀察、新品種市場的發想⋯⋯ 本書針對60個關鍵生活場景,搭配「可視化思維導圖」輔以「創造力」的提問練習,引導你考現潮流,啟動設計思考,提煉創造未來的關鍵能力! 本書特色 ★深入「生活場景」解讀潮流現象:精心繪製60幅「可視化思維導圖」搭配「創造力習作

」,引導讀者實戰模擬,精準操練 ★為地方創生把脈:活化地域、產業、人才、品牌的全方位戰略 ★以人為本的設計思考:從服務、體驗到儀式設計,提升共感、驅動創新 ★對接真實應用場景:從企劃、提案、行銷到策展,創意戰略一次吸收 ★特別收錄【總複習】:從「起手式」到「持續技」,在日常中有效鍛煉創造力 熱血推薦 李明璁 社會學家・作家 林大涵 貝殼放大執行長 周育如 水越設計・都市酵母總管 陳雪玉 教育部青年發展署署長 黃威融 跨界編輯人 游智維 風尚旅行總經理 (依姓氏筆畫序)

泰國素食產業的創新發展

為了解決日本吉祥物2022 的問題,作者賴茱瑩 這樣論述:

本研究根據全球植物性飲食 (plant-based food) 的趨勢探討及因應競爭日益強烈的泰國素食產業市場,以及如何創新及擴大植物肉 (plant-based meat) 市場,並結合個案研究法深入了解泰國領導品牌,以植物肉的創新策略為核心架構,從全球議題層次、產業規模層次、經營策略層次以及消費者觀點層次進行分析。研究對象是泰國素食產業,當前素食已不再是傳統單調的青菜豆腐,而是隨著科技的進步與創新研發,逐漸在藍海中找出一片天。本研究探討泰國產業的創新策略及執行過程,並提出下列研究結論:1.全球植物性飲食已成潮流,泰國素食產業的全球在地化 (glocalization) 以泰國當地

的成本以及當地人所喜愛的口味進行研發與創新,結合民間習俗九皇齋節活動,除了吸引人們嘗鮮,也讓植物性飲食更廣為人們所接受。2.經營者以漸進式的產品創新與行銷創新提升彈性素食者 (flexitarian) 選擇植物性飲食的頻率,並藉由突破性的創新快速吸引更多人參與植物性飲食。