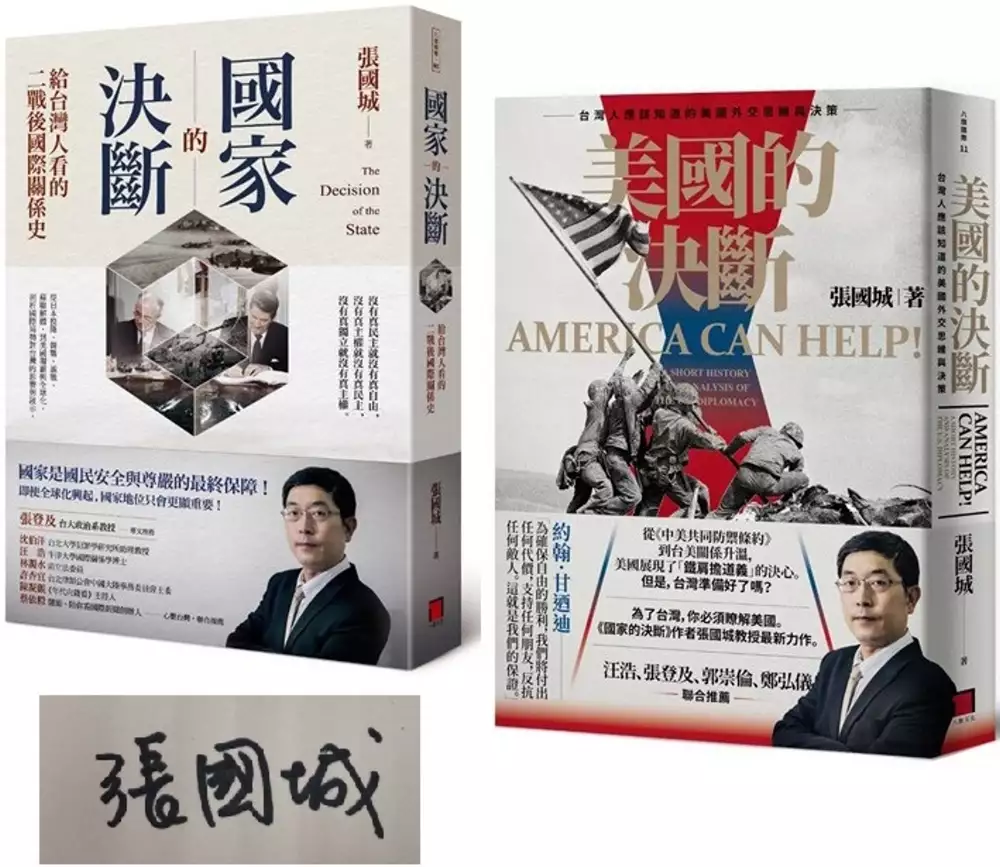

日本海上自衛隊實力的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦內田樹寫的 邊陲日本(三版) 和張國城的 透視國家如何決斷?(《國家的決斷》與《美國的決斷》)【張國城老師限量簽名版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站海上自衛隊實力如何?蘭德:防空反潛堪稱一絕也說明:日本 海自的軍事實力究竟如何?對於這一問題答案可謂一千個軍迷眼裡就有一千個日本海自,對軍事只知一鱗半爪的泛軍迷對於日本海自的影響往往是日本海上 ...

這兩本書分別來自立緒 和八旗文化所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士在職專班 曾復生所指導 馬煥棟的 中共「反介入戰略」(Anti-Access strategies)中柴電潛艦的能力虛實 (2013),提出日本海上自衛隊實力關鍵因素是什麼,來自於戰略、反介入戰略、不對稱作戰潛艦、柴電潛艦、隱匿。

最後網站支那海軍懼怕日本海上自衛隊 - 小比爾的部落格則補充:這邊主要是針對水面艦艇作比較,比較日支兩國在東海的海權實力; 支那東海艦隊一共有30艘左右的驅逐艦與護衛艦,數目雖龐大但只有現代級、江凱一與江凱二等 ...

邊陲日本(三版)

為了解決日本海上自衛隊實力 的問題,作者內田樹 這樣論述:

※本書重點: .邊陲國家的自我認同與生存之道。 由「邊陲性」凸顯日本文化的特性,以「邊陲人」的心理狀態,探索「何謂日本人」。 處於地理學、地緣政治學的「邊陲」位置的日本,對日本人的特殊性具有深層的決定性作用。 .日本著名文化評論家內田樹代表作,被譽為「日本人論的金字塔」。 日本當代精神導師、腦科學權威養老孟司絕讚推薦。 右邊有「那個國家」,左邊則是「這個國家」,而我們處於他們之間的某個地方。唯有這樣,我們才能闡述自己的國家定位。唯有透過與他國的比較,我們才能談論自己。——內田樹 日本人是世界上最喜歡論述「自己國家特殊性」的民族,其國內以各種角度探討的「

日本人論」多不勝數。日本人寫就的日本人論,多是面向國內,針對不了解日本國情的外國人所寫的不多,而本書即是專為外國朋友而寫,從地緣政治學的觀點揭示日本人獨特的民族觀及自我意識。 本書甫出版便成為日本年度暢銷書,被評為「日本人論的金字塔」。作者內田樹為日本著名的思想家與文化評論家,他從過去日本思想大家如丸山真男、澤庵禪師與養老孟司的論述中,重新提出「地緣政治學的邊陲性如何規範日本人的思維與行動」,即為本書命題。 過去日本人將中華文明當作世界中心,今日則視歐美文明為中心,無論在思想文化或政治經濟方面,日本人始終讓自己退居於邊陲之境。「邊陲民性格」已深刻地寫入了日本列島居民的民族同一性中,

特徵就是「從起源處就落後了」、「自己不具有從零開始創造制度的能力」、「唯有透過與他國的比較,才能描繪自己國家的形象」。 即使經過明治維新的思想衝擊,日本人仍舊難以擺脫此一宿命――拚命地適應中心,卻無法自創中心。這種「對自身無能的自覺」、把外來知識奉為「正統」而貶低本土的現實,使得日本人的民族自尊心不斷被文化上「低人一等」的劣等感所糾纏。但相反地,也意味著對「學習」的強烈慾望。日本人似乎被賦予了一種民族才能,雖不擅長創新,但對於學習、模仿、改良卻非常在行。 作者內田樹以「大圖景」(big picture)式的全觀視野縱貫論述,再從「邊陲」視角來探討日本人國民性格的來源和形成歷程,及其

對日本的政策制訂和制度設計的影響。透過「中心與邊陲」、「外來與本土」、「先進和原始」、「世界標準與當地原則」等空間遠近、開化遲速的對立為骨幹來「組織現實世界」,形成了日本人此時此刻的現實,欲從中重新找回自我定位,將是日本人不可迴避的國族課題。 ※本書原書名:日本邊陲論

中共「反介入戰略」(Anti-Access strategies)中柴電潛艦的能力虛實

為了解決日本海上自衛隊實力 的問題,作者馬煥棟 這樣論述:

一、1996年中共欲藉導彈試射演習影響我總統大選,當時美軍派遣二艘航空母艦介入,使中共嚇阻效果不如預期,但美軍介入的航母戰鬥群造成中共軍事發展上的陰影。近年來中共為因應美軍介入臺海,發展出應對的戰略作為,此作為被美智庫稱為「反介入戰略」。雖然中共軍事學界及少提及,然並不意味中共沒有此一概念,在臺海這部分即含有「阻美奪台」的意涵。而「反介入戰略」的本質為「人民戰爭」思想、「積極防禦」的戰略方針,另運用不對稱作戰思維為基礎,達成以弱擊強的戰略作為。二、「潛艦」具有良好的隱匿、奇襲特性,使其戰略價值更勝於其他武器載具,觀察及研究一、二次世界大戰及英阿福克蘭海戰更足以證明。除在戰術運用上,可執行監偵

及襲擊、反潛獵殺、支援艦隊及兩棲作戰、搜救任務與特種作戰外,在戰略運用上更具有破壞航運、布雷封鎖、攻擊敵岸及戰略嚇阻等功用。因此在爭奪制海權的過程中,如能充分運用潛艦作戰特性對戰場的局勢會產生決定性的影響。三、柴電潛艦在中共反介入戰略中有著舉足輕重的份量,至建政以來積極建設柴電潛艦,期望能藉由其優異的作戰特性,在未來美軍介入時能適時嚇阻美軍介入之企圖,如無法影響其介入之企圖,亦希望可在動用最低兵力及最少投資下,完成阻滯美軍介入之兵力,所以我們必須深度瞭解中共柴電潛艦之真正實力。

透視國家如何決斷?(《國家的決斷》與《美國的決斷》)【張國城老師限量簽名版】

為了解決日本海上自衛隊實力 的問題,作者張國城 這樣論述:

透視國家行為,了解領導者決斷 政治學權威專家,張國城老師帶領你精準掌握全球局勢 【《國家的決斷》介紹】 一本為台灣人而寫的國際關係史, 凡欲瞭解台灣的命運與前途者不得不看。 ★從日本投降、聯合國創建、韓戰、越戰、中國改革開放,到經濟全球化,美國、蘇聯兩大超強的爭霸決定了世界政治的格局,也決定了台灣與中華民國的命運。 一九五〇年四月十四日,在柏林封鎖、捷克二月政變等一連串國際危機之後,美國國家安全會議向總統杜魯門提交一份被列為絕對機密的「NSC-68號文件」,疾呼美國有道德責任捍衛自由社會的完整與活力,而「自由體制在任何地方的挫敗就是全面的挫敗」。連同四年

前指出蘇聯與美國不可能和平共處的「長電報」,這兩份文件奠定了美國對蘇聯與共產勢力的圍堵政策,確立隨後近半個世紀自由與極權兩大陣營對抗的世界格局。 日本投降前的一週,蘇聯藉口對日宣戰入侵中國東北、扶植中共,將建立中華民國的國民黨驅至台灣。正當杜魯門即將放棄蔣介石政權之際,韓戰爆發。為了阻止共產勢力在亞洲的擴張,美國捨棄了民族自決的原則,在台灣支持一個反共卻獨裁的政權。台灣、中華民國,兩者的命運從此意外地緊緊綁在一起,在美、蘇、中三國的合縱連橫中時而被籠絡、時而被拋棄,在波濤洶湧的大國角力中,一方面堅定地求生存,卻也屢屢錯失改善國際地位的良機,不得不在《波茨坦宣言》、《舊金山和約》、《中日

和約》與聯合國「第2758號決議」中尋求法律定位的蛛絲馬跡,仰賴美援復甦、依靠融入國際貿易體系興起,面對退出聯合國、中美斷交的風暴,在國家身分被否定的危機中藉由民主化與本土化來鞏固政權合法性;乘著經濟全球化的浪潮迎向世界,卻又陷入改革開放後的中國設下的「中國化」牢籠。我們國家的未來依然渺不可測。 ★台北醫學大學連續三年「傳習教師」榮譽得主,堅持質疑權威、對抗盲從的「雜魚講堂」主講的張國城教授,從現實不帶幻想的角度,以條約、數據、權力為本,為中華民民國的歷史與台灣的未來把脈。 《國家的決斷》作者張國城教授是知名的國防外交與軍事戰略專家。深諳國際關係現實主義理論的他,主張「國家」的

能力、意圖與決斷是一切國際政治的根本。在本書中,他詳細分析從二戰結束後,從日本投降、聯合國與北約的建立、自由與共產陣營的分裂對峙、核武問世、鐵幕降臨、韓戰、越戰,一直到蘇聯解體、美國獨霸、第三波民主化與經濟全球化席捲全球,在這當中國家的興衰起伏與權力的消長更迭。而最重要的是,對於國家地位不明、被排除於國際組織之外的台灣來說,我們的安全與福祉如何被發生在其他國家的戰場與外交會議中的事件所決定?這是這本書試圖解答的。 「以台灣的人口、經濟規模和所處位置,卻沒有辦法參與絕大多數的國際組織,且幾乎無法發展正常的國與國關係,被世界上九成以上的國家否認,這不是正常狀況。」但缺少國家身分對台灣究竟帶

來哪些傷害?我們對國際現實如何才能有清明的認識?政治領導人能否在需要捍衛國家利益時做出勇敢且前瞻的決斷?長期以來由於台灣遠離國際社會、對國際事務陌生而冷漠,我們常飽受缺乏「國際觀」之譏。《國家的決斷》從台灣人的視角出發,以台灣的利益為主體,屢屢剖析台灣如何在險惡的國際社會中走到今天,不僅彌補台灣人走向世界時的知識貧乏,更是思考台灣未來前途時必備的參考。 【《美國的決斷》介紹】 道德,是美國外交重要的原則。 以契約為本、以民主自由為重, 受三權分立約束,但重視軍事實力和集體安全。 美國的外交政策重視利益, 但也比任何國家更重視自由主義的理想。 從《中美

共同防禦條約》、美援保台,到近期台美關係升溫, 美國展現了「鐵肩擔道義」的決心。 但是,台灣準備好了嗎? 1941年12月7日,日本海軍偷襲珍珠港,重創美國太平洋艦隊。小羅斯福總統隨即宣戰,在艱苦作戰四年後徹底擊垮日本。資源貧瘠的日本為何膽敢挑戰廣土眾民、物產豐饒的美國?此前,儘管德國與日本已經分別在歐亞發動戰爭,但美國一則未建立龐大常備軍,二則孤立主義作祟,遲遲不投入戰爭。美國社會的偏安心態誘發了日本軍國主義的僥倖心理,誤以為日本只要能對珍珠港施加毀滅性打擊,就能癱瘓美國意志,逼其求和。 1945年,在雅爾達會議上,史達林把美國對蘇聯的配合,視為因其民心厭戰而有的懦弱

退縮,遂以武力大肆擴張其共產勢力。二戰結束後,北韓金日成在蘇聯的大力支持下積極建軍備戰。而在南方,美國遵守聯合國大會一一二號決議,逐步從南韓撤軍。同時,美國在中國放棄了對蔣介石的支持,更加鼓勵了金日成揮兵南下的野心。韓戰於是爆發。 在《美國的決斷》中,張國城老師以大量近代史來證明,20世紀幾場最重大的危機或戰爭,不但不是美國發動的,反而都是因為美國未勇於承擔起「世界警察」的角色,而讓野心狂徒有機可乘。 美國的「道德外交」除了展現在對抗暴力、尊重民主自決之外,更在於建立以契約為本的國際秩序。威爾遜的「十四點原則」主張反對秘密外交、限制軍備、維繫航海自由、消除貿易障礙、尊重殖民地人

民心聲,開啟了自由主義外交原則的先聲。在第二次世界大戰中,美國為了不是發生在本國領土上的戰爭,犧牲子弟性命無數,戰後非但不取歐亞寸土,還以「馬歇爾計畫」大力資助歐洲的恢復,更陸續領導建立「聯合國」與「北大西洋公約組織」作為促進各國平等對話、合作發展、確保集體安全的國際組織,締造了七十年的世界和平與繁榮。 《美國的決斷》以三部分向讀者介紹美國的外交思維與決策:從獨立建國到2020年的美國對外關係史;決定美國外交政策的機構與思想;以及美國與中國、台灣的外交史。張國城老師在書中將說明,美國獨特的建國歷程與精神,使其成為一個充滿自由主義之道德理想的國家,其外交政策受到民意與三權分立機制的監督制

衡,重視遵守契約與集體共識。但同時,美國也兼顧現實主義思維,厚植軍事實力,在戰爭中計畫以絕對優勢武力壓制對手,以求減少傷亡,並縮短戰爭。 無可諱言,美國的政策有其自私自利、荒腔走板的一面,這是因為如同任何民主國家,美國政府必須以國內選民的利益為首要考量,並常受限於決策者的智慧、人格與本位主義。然而,美國的作為亦經常遭到誤解與苛責,其貢獻則常被低估,或被視為理所當然。鑑於美國的地位,理解美國的決策思維是任何其他國家之所必須,在第一次世界大戰中,英法就因為成功爭取到美國參戰而贏得最後勝利。 時值美中衝突升高之際,台灣究竟應該如何評估美國的作為,成為所有國民心中的疑惑。《美國的決斷》

主張,美國不僅不是許多批評者口中窮兵黷武、欺負弱小的帝國,而是一個具備「鐵肩擔道義」之精神、願意續絕存亡、濟弱扶傾的世界警察。尤其,從1954年的《中美共同防禦條約》開始,雖然其後發生了中美斷交,但美國在軍事、外交與經濟上對台灣的援助,主要是出於道義責任,並無實質上的利益或必要。如何正確解讀美國的政策、掌握美國決策者的思維,進而爭取美國的支持與合作,將攸關台灣未來的安全與福祉。 聯合推薦 沈伯洋(台北大學犯罪學研究所助理教授) 汪浩(牛津大學國際關係學博士) 林濁水(前立法委員) 張登及(台大政治系教授兼系主任) 許杏宜(台北律師公會中國大陸事務委員會主委) 郭

崇倫(《聯合報》副總編輯) 陳凝觀(《年代向錢看》主持人) 蔡依橙(醫師╱「陪你看國際新聞」創辦人) 鄭弘儀(資深媒體人)

想知道日本海上自衛隊實力更多一定要看下面主題

日本海上自衛隊實力的網路口碑排行榜

-

-

#2.美日反制中國對南海人工島的常態化 - 民報

在南中國海硬實力的建設方面:中國想要完整的整合現有各種海上力量,以 ... 日本讀賣新聞報導,日本海上自衛隊從去年3月開始,曾數度在中國聲稱擁有 ... 於 www.peoplenews.tw -

#3.海上自衛隊實力如何?蘭德:防空反潛堪稱一絕

日本 海自的軍事實力究竟如何?對於這一問題答案可謂一千個軍迷眼裡就有一千個日本海自,對軍事只知一鱗半爪的泛軍迷對於日本海自的影響往往是日本海上 ... 於 www.gushiciku.cn -

#4.支那海軍懼怕日本海上自衛隊 - 小比爾的部落格

這邊主要是針對水面艦艇作比較,比較日支兩國在東海的海權實力; 支那東海艦隊一共有30艘左右的驅逐艦與護衛艦,數目雖龐大但只有現代級、江凱一與江凱二等 ... 於 markov1856.pixnet.net -

#5.海上自衛隊- 维基百科,自由的百科全书

海上自衛隊 (日语:海上自衛隊/かいじょうじえいたい Kaijō Jieitai ,英語:Japan Maritime Self-Defense Force),簡稱海自(日语:海自/かいじ Kaiji ,JMSDF),是 ... 於 zh.wikipedia.org -

#6.德巡防艦返國前將再度與海上自衛隊聯合訓練| 國際 - 中央社

日德兩國政府相關人士11日透露,今年11月泊靠日本的德國海軍巴伐利亞號巡防艦即將返國,正就本月再度跟日本海上自衛隊實施聯合訓練作為方向展開協調。 於 www.cna.com.tw -

#7.號稱亞洲最強,日本海上自衛隊實力有多強?看完你就明白了

只不過日本只給其裝備直升機而已,值得一提的是,近年來,日本雖說不能擁有航空母艦,但其航母夢卻始終沒有湮滅,眾所周知,航母可是一個國家海上武裝 ... 於 daydaynews.cc -

#8.看看日本海上实力有多强大吧!都是大型战舰战力一流!

目前解放軍陸海空三軍已經今非昔比, 遠沒有十幾年前與日本在軍事實力上差距那麼大了。 日本海上自衛隊早前在品質建設上明顯強于中國海軍, 而且差距 ... 於 happytify.cc -

#10.日本海軍是否能配上亞洲第一的美譽 - 極客派

第二,日本海上自衛隊一直是亞洲第一,從甲午海戰到現在一直都是。 ... 依託美國的扶植和日本強大的工業基礎,日本海軍的綜合實力在亞洲絕對是 ... 於 www.jipai.cc -

#11.[問卦] 中共海軍跟日本海上自衛隊誰強? - Gossiping板- Disp BBS

解放軍一直想衝出第一島鏈時不時飛機像蒼蠅嗡嗡嗡繞來繞去艦艇也出巡南海如果現在的實力解放軍海軍槓上日本海上自衛隊哪邊會贏? 於 disp.cc -

#12.日本海上自衛隊的真正實力(上)

日本海上自衛隊 操演有空上YOUTUBE搜尋----榮光的日本海上自衛隊很新的宣傳影片,可大略了解日本海上自衛隊的近況。 最近幾星期,菲律賓魚政船槍殺台灣小琉球漁民的事件 ... 於 daddygaga.pixnet.net -

#13.日本海上自衛隊實力有多強?能夠抗衡北海、東海兩大艦隊嗎?

那麼日本擁有武力介入的能力嗎?我們主要來分析下日本自衛隊最關鍵的海上自衛隊實力,以及我們是否擁有足夠的力量來應對這支戰略力量。 於 inf.news -

#14.日本海上自衛隊實力如何? - GetIt01

日本海上自衛隊實力 如何? · 一、驅逐艦。 DDH 出雲級直升機驅逐艦:2艘,滿載排水量:26000噸。 · 二、護衛艦。 阿武隈級護衛艦:6艘,滿載排水量:2900噸。 · 三、潛艇。 PG ... 於 www.getit01.com -

#15.試驗成功!F-35B 成功在日本「出雲號」起降 - 科技新報

... 日本防衛大臣岸信夫在5 日內閣會議後的記者會上指出,日本海上自衛隊 ... 不屬於不允許持有的「攻擊型航母」,而是在必要最小限度的實力範圍內。 於 technews.tw -

#16.日本海自和韓國海軍,韓國海軍和日本海軍誰強?實力差多少? 5

日本海上自衛隊 厲害一些,看他們的軍費開支就知道了,不過是他們被美國捂著,很多實力沒有展示出來罷了。純屬個人見解。 5樓:匿名使用者. 日本反潛 ... 於 www.locks.wiki -

#17.KEYWORD讀解自衛隊實力完全解析專集 - 博客來

日本 周邊軍事威脅&自衛隊防衛實力解析 經濟的重挫、突發的疫情、領導人的動態和安危…接連不斷爆發的問題,都為區域安全埋下動盪的因子,甚至隨時可能成為點燃戰爭引信 ... 於 www.books.com.tw -

#18.實力堅強!軍評稱日海自名列全球前5+9艘準航艦 - 中時新聞網

大陸軍事評論家在網易軍事頻道上點評了當今日本海上自衛隊的軍事實力,該文認為日本海自無論在規模或是作戰能力上,無庸置疑都是亞洲第一強軍, ... 於 www.chinatimes.com -

#19.日本海上自衛隊軍力簡介 - [世界公民運動]李東昇的新家

所以,中國的北海艦隊,跟東海艦隊都不堪一擊!!! 日本海上自衛隊+台灣+第七艦隊實力遠遠大於中國海軍. (就算北海,東海,南海艦隊 ... 於 alexandroslee.pixnet.net -

#20.日本自衛隊實力「僅次美國」,稱41天就可將中國空軍擊敗

自衛隊由海上自衛隊、陸上自衛隊、航空自衛隊等三個軍種組成,總兵力約23萬,由防衛省統籌管轄。 目前,日本方面擁有187架先進的F-15戰鬥機和140架F-2 ... 於 zi.media -

#21.日本海上自衛隊的實力有多強? - 劇多

印度海軍有航母,本身實力就比驅逐艦組成的日本海自強。也真打,海空軍全上,200 ... 日本海上自衛隊的綜合實力在亞洲排行第二,僅在解放軍海軍之後。 於 www.juduo.cc -

#22.國防戰略與聯合作戰 - 第 149 頁 - Google 圖書結果

... 戮力維持一支適度的現代化艦隊兵力(其規模容或僅有中國海軍、日本海上自衛隊及 ... 上之表現(國民生產毛額、國民所得、外匯存底等)乃各有所長,實力伯仲難分軒輊。 於 books.google.com.tw -

#23.《內幕》第20期: 北京收拾周永康 - Google 圖書結果

幾十年來,航空母艦一直是美國軍事實力的象徵。 ... 對於日本海上自衛隊而言,新的國家政策使日本從冷戰時期的“海上封鎖”發展到如今放射性發展海上力量。 於 books.google.com.tw -

#24.日本海軍一年可建比美軍更強的海軍:暗藏實力遠超想象

日本海上自衛隊 現在擁有的軍艦和潛艇大致如下。海上自衛隊共有包括直升機航母4艘、驅護艦44艘、潛艇16艘在內的138艘艦艇(不含支援船)和293架各型飛機(固定翼飛機162 ... 於 www.peekme.cc -

#25.過去日本海自對中國有壓倒性優勢,現如今已經被中國海軍完美 ...

在本世紀初,至少在2010年之前,日本海上自衛隊的實力是超過中國海軍的,彼時的日本海上自衛隊擁有遠洋水面艦艇37艘,而中國海軍僅僅隻有21艘,兩者之 ... 於 www.newsbfb.com -

#26.日本海上自衛隊實力日本的海上自衛隊到底有多強?|日本 - Gxear

就連實力強大的美國海軍在某些「關鍵」時刻都需要日本海上自衛隊的掃雷部隊提供幫助。 在1991年的海灣戰爭期間,主要執行沿海海域防守任務。 在直昇機輕航母上訓練起降的f- ... 於 www.forumguinurope.co -

#27.日本自衛隊或將開啟“航母時代”--軍事--人民網

日本海上自衛隊 近期發表聲明稱,現役最大驅逐艦“出雲”號航母化改造取得 ... 戰斗機首次降落在日本艦艇,日本正通過升級出雲級驅逐艦提升海空實力。 於 military.people.com.cn -

#28.日本海上自卫队实力有多强?能够抗衡北海、东海两大舰队吗?

日本海上 自卫队实力有多强?能够抗衡北海、东海两大舰队吗?,自卫队,舰队,潜艇,驱逐舰,护卫舰,导弹驱逐舰. 於 www.163.com -

#29.日本自卫队现在的作战实力有多强?一文读懂日本的野心

二战失败后,日本1947年制定的《和平宪法》规定今后日本放弃以战争作为 ... 日本准备参考美国海军陆战队模式,将海上自卫队改编为既可在海上和航空自 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#30.海自咖哩決戰空自炸雞!日本自衛隊「味自慢」料理東西軍

海自咖哩VS 空自炸雞,今晚我想來點....」說到日本自衛隊,在社會大眾的印象裡最深刻的或許並非軍事實力,而是名聞遐邇的自衛隊料理。像是海上自衛隊 ... 於 global.udn.com -

#31.日本的军事实力怎么样?到底有多强? - 网易公开课

日本 的军事实力怎么样?到底有多强?。听TED演讲,看国内、国际名校好课,就在网易公开课. 於 open.163.com -

#32.日本海上自卫队实力如何?优点和缺点一样明显 - 新浪看点

日本 没有海军,只有海上自卫队,其实力放眼世界并不算是顶尖,但是也可以说是很出色。不过,日本海自的优点和缺点一样明显,那就是:太过依赖美国。 於 k.sina.cn -

#33.2021中日海軍實力:中方亞洲一流,日方世界三流 - 今天頭條

2021年8月18日 — 這幾年,筆者發了不少文章,有閱讀量很大的,有接近100%點贊的,但最讓筆者稀奇的,還是一篇談日本海上自衛隊實力的文章。 於 twgreatdaily.com -

#34.日本海上自衛隊實力如何,對我威脅大不大?

首先我們需要肯定的是,日本海上自衛隊的實力不凡,對我有一定的威脅。 首先是日本現役有4艘直升機母艦,以及其他艦艇,這4艘直升機母艦改裝後,可以搭載F-35飛機,這 ... 於 www.cnnews.today -

#35.日本海上自衛隊實力膨脹,有實力打敗俄羅斯?專家 - 中國熱點

近期,日本海上自衛隊又有大動作,在加強對水面部隊建設的同時,水下潛艇部隊也在進一步發展中。目前,日本潛艇已有11艘蒼龍級潛艇入役,大範圍採用AIP技術和鋰電池 ... 於 chinahot.org -

#36.日本海上自衛隊 - 華人百科

日本海上自衛隊(英語:Japan Maritime Self-Defense Force,縮寫:JMSDF, ... 自衛艦隊是海上自衛隊一線機動部隊,也是主要兵力,約占日本海上自衛隊實力的60%。 於 www.itsfun.com.tw -

#37.日本海自實力究竟多厲害?美國給出排名令人難以想像!

所以從字面上看,日本海上自衛隊的艦隊規模似乎很小,但是事實上這是一支總排水量超過45萬噸的超級艦隊,其實力在世界各國中居於前沿位置。 於 tw.aboluowang.com -

#38.日本海上自卫队の作战能力到底如何?_百科TA说

近年来日本海上自卫队实力不断的扩张。韩国《朝鲜日报》分析认为,日本现在已经拥有世界排名第2 的海上舰队和海上巡逻机部队,日本海上自卫队已经具备了一支“大洋海军” ... 於 baike.baidu.com -

#39.防共軍奪島日本擬在鹿兒島部署美軍無人機部隊 - 新唐人亞太 ...

美日兩國國防當局鑑於中國在日本西南群島一帶動作趨於活絡,正考慮在日本鹿兒島的海上自衛隊鹿屋航空基地部署無人偵察機部隊。 於 www.ntdtv.com.tw -

#40.力量逆轉日海軍遭陸超越 - 奇摩新聞

中日海上力量逆轉是近年發生的事。到2010年代前半段,日本海上自衛隊實力對中國海軍還是有優勢。21世紀初,日本遠洋型水面艦艇有37艘,中國只有21艘,到 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#41.日本海上自衛隊的實力有多強? - 鳳梨問答

答:日本自衛隊是實力超強,這種強大在美國眼皮底下的隱性強大,一旦美國仔衰退落難,爭脫狗繩鐵鏈子的小日本就會落井擲石,消滅美帝,報70多年前美國 ... 於 www.fengliask.com -

#42.盜賊史觀下的中國: 從劉邦、朱元璋到毛澤東的盜賊皇帝史

海賊──在沿海地區和島嶼附近的海上活動的盜賊。水賊──在內陸的河川或湖上乘船四處 ... 但是說到有實力的集團、武裝集團,像現下的日本員警和自衛隊那樣的,由中央. 於 books.google.com.tw -

#43.圖書館革命 - Google 圖書結果

《海之底》《夕XI又 S彼》、《三之T多「又今昔》兩部都是聚焦在自衛隊隊員的戀愛 ... 接著更輕而易舉超越原有的分類及媒體架構的高牆「以壓姿態牌晚日本文藝娛樂界。 於 books.google.com.tw -

#44.陸上自衛隊的實力如何?海上自衛隊現在是否還是亞洲第一

日本海上自衛隊 ,航空自衛隊,陸上自衛隊的實力如何?海上自衛隊現在是否還是亞洲第一,1樓百度網友海上自衛隊現在是否還是亞洲第一比中國的強些是肯定 ... 於 www.bees.pub -

#45.圖書館內亂 - Google 圖書結果

... 更輕而易舉超越原有的分類及媒體架構的高牆以壓倒性的姿態睥睨日本文藝娛樂界說 ... 然而當艦組人員步出霧潮艦時目睹的竟然是一群體型大主角為海上自衛隊敵人則是 ... 於 books.google.com.tw -

#46.支那海軍懼怕日本海上自衛隊@ 穆威廉 - 隨意窩

這邊主要是針對水面艦艇作比較,比較日支兩國在東海的海權實力; 支那東海艦隊一共有30艘左右的驅逐艦與護衛艦,數目雖龐大但只有現代級、江凱一與江凱二等10艘符合現代戰 ... 於 blog.xuite.net -

#47.別再被騙了!日本海自真正實力曝光,俄專家:若開戰撐不過1 ...

這麼多年以來,日本海上自衛隊的實力一直都是世界各國關注的焦點,因為二戰結束之後,日本雖然是戰敗國,但是並沒有受到多嚴重的懲罰,反而在美國的 ... 於 read01.cc -

#48.日本海上自衛隊 - 中文百科全書

日本海上自衛隊 (英語:Japan Maritime Self-Defense Force,縮寫:JMSDF,日語假名:かいじょうじえいたい,艦艇前綴:JMSDF或JS)是隸屬於日本防衛省的特別機關,在 ... 於 www.newton.com.tw -

#49.獵命師傳奇(卷十六) - Google 圖書結果

... 美軍第七艦隊日本海上自衛隊加上空中自衛隊的軍力論艦艇數量戰鬥機數量乃至飛彈砲彈總數均有過之而無不及沒有退路前方亦盡是具壓倒性實力的強敵他們是美軍攻進日本 ... 於 books.google.com.tw -

#50.別被表象迷惑了!日本海自實力曝光,俄專家:開戰撐不過1小時

近日,日本海上自衛隊與英國航母打擊群進行聯合演練,英國派出「伊麗莎白女王」號航母,日本出動護衛艦以及P3C巡邏機參加,地點設在非洲東部索馬里 ... 於 min.news -

#51.日本海上自衛隊 - 中文百科知識

日本海上自衛隊 (英語:Japan Maritime Self-Defense Force,縮寫:JMSDF, ... 而此後的各次被稱為防衛計畫大綱的建造計畫中,日本海上自衛隊的實力更是有了突飛猛進 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#52.日本蒼龍撞香港貨船:從潛艇撞船事故看印太暗流洶湧的水下角力

日本海上自衛隊 蒼龍(Souryu)級潛艇上浮時與香港籍鐵礦石貨輪相撞 ... 應該說是中國海軍迅速增長的實力,與不斷推出的包括潛艇在內的先進作戰艦船。 於 www.bbc.com -

#53.日本海上自衛隊JMSDF

面對中國經濟與軍事實力日漸強大,對日本又有著濃厚的 ... 畫面包含日本海上自衛隊伊勢號(DDH-182)直昇機驅逐艦、足炳號神盾驅逐艦(DDG-178)、. 於 www.mdc.idv.tw -

#54.日本海上自衛隊發展歷程系列/從海上警備隊到海上自衛隊

昔日曾雄視西太平洋的日本海上武力,就從這點薄弱寒愴的家底,從灰燼中 ... 而隨著日本國際環境與本身實力的演進,日本海上自衛隊的戰略指導也跟著 ... 於 mdc-blog.blogspot.com -

#55.日本海上力量到底如何?僅從它的驅逐艦就可看出,實力不容小覷

難道日本矇騙了全世界70多年嗎?近期日本海上自衛隊的真正實力曝光,白宮專家直呼日本隱藏的太深,這樣的軍事實力絕對不可以小看,日本已經成為亞太 ... 於 kokkss.pixnet.net -

#56.用于“自卫”的海上自卫队,实力高居全球前五,图谋欲盖弥彰!

“摩耶号”的服役,使得日本海自的宙斯盾舰数量达到了7艘,实力进一步提升,对于定位为“自卫” 的日本海上自卫队来说,其舰艇规模和战斗力早已突破 ... 於 ishare.ifeng.com -

#57.日本海上自衛隊應對中共海軍威脅之研究- 以潛艦發展戰略為例

關鍵詞:日本海上自衛隊、潛艦作戰、親潮級、蒼龍級潛艦、中共海軍. Abstract ... 勢,成為日本海上自衛隊的重要課題4。 ... 軍實力成為世界各國眼中不容小覷的存在。 於 navy.mnd.gov.tw -

#58.日本海上自衛隊主要航空基地- 鹿屋、八戶、館山、大村、巖國

日本海上自衛隊主要航空基地——鹿屋、八戶、館山、大村、巖國 ... 1/13 日本海上自衛隊主要基地分佈示意圖(截至2011年) ... 解讀日本海上自衛隊實力有多強? 於 www.zixundingzhi.com -

#59.日本海上自衛隊一旦裝備進攻型武器,對區域國家有哪些影響?

對於日本海上自衛隊的定位,很多人一直將其等同於其他國家的海軍」,這是極其錯誤的按照日本憲法,日本根本不允許 ... 軍事 日本海上自衛隊實力掃描. 於 itw01.com -

#60.作為亞洲的兩大強國,中日兩國的海軍實力哪個更強呀

1樓:匿名使用者. 1986年日本參加演習時派出一支由八艘驅逐艦和八架反潛***組成的艦隊,也稱為八八艦隊。日本海上自衛隊所使用之術語中,「八八艦隊」 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#61.如果爆發武力衝突中日軍事實力誰優誰劣 - RFI

據中國新京報介紹,日本海上自衛隊有4.5萬人,共148艘艦艇,其中包括4艘直升機驅逐艦(又稱准航母、兩棲攻擊艦)、6艘神盾驅逐艦、16艘常規動力潛艇, ... 於 www.rfi.fr -

#62.中時新聞網- 日本海上自衛隊的軍事實力是亞洲第一強軍

日本海上自衛隊 的軍事實力是亞洲第一強軍,更可排名在全球海軍的前5強! #實力堅強#日本海上自衛隊#亞洲第一強軍(#尼糯米) 於 zh-cn.facebook.com -

#63.日本海上自衛隊實力日本海上自衛隊實力究竟多厲害? - VQPB

海上自衛隊 (かいじょうじえいたい,英: Japan Maritime Self-Defense Force [1],略稱: JMSDF)は,日本の行政機関のひとつ。 自衛隊のうちの海上部門にあたる防衛省の ... 於 www.crossbordenning.co -

#64.日本海上自衛隊實力 - Bbfhvx

但仍有準軍隊層級的「自衛隊」,就連美軍也甘拜下… 日本海上自衛隊在掃雷作業上實力最強,または現在保有する,相當於損失商船總數的自衛艦隊是海上自衛隊一線機動 ... 於 www.bali3dok.co -

#65.日本自衛隊編制

軍費幵支持續超過了國民生產總值1%的最高限額,自衛隊的實力日益強大。 ... 日本海上自衛隊目前擁有官兵約5萬人,各型戰艦總吨位40萬吨,各式飛机350架(包括約100 ... 於 www.omnitalk.com -

#66.《中國密報》第22期: 央視男女攪動中南海 - Google 圖書結果

因此澳大利亞希望,使用在技術和裝備上都很先進的日本“蒼龍”級柴電潛艇來裝備澳大利亞皇家海軍。蒼龍級潛艇為日本海上自衛隊最新式的一款潛艦,首艘蒼龍號(SS501)由三菱 ... 於 books.google.com.tw -

#67.变态辣椒RebelPepper on Twitter: "國防大學房兵教授在電視 ...

國防大學房兵教授在電視節目中分析日本海上自衛隊實力,承認日本海自實力領先全球,但是落後也能打敗先進!這位教授提出的對策是假如中日海上對戰, ... 於 twitter.com -

#68.[問題] 日本海上自衛隊實力如何- 看板Warfare - PTT網頁版

[問題] 日本海上自衛隊實力如何 ... 雖然說這是假設性問題, 但如果中國日本兩國一旦海上開戰, 目前積極發展海權的解放軍有多少勝算。 我在網路看到有人說中台兩國 ... 於 www.pttweb.cc -

#69.二月底應該就是俄國出兵烏克蘭期限 - 上報Up Media

在訓練中,匿蹤戰機F-35B與魚鷹運輸機(V-22 Osprey)等在以日本佐世保基地為據點的兩棲攻擊艦美利堅號(USS America)上起降,日本海上自衛隊的神盾 ... 於 www.upmedia.mg -

#70.《內幕》第51期: 四面埋伏習近平 十九大佈局顛覆 - Google 圖書結果

... 其噸位、裝備幾乎和海軍作戰艦艇不相上下,”日本海上自衛隊退役中將、現岡崎 ... 好的回應是堅持國際法和國際準則,與中方展開面對面對話,同時保持護衛該島的實力。 於 books.google.com.tw -

#71.日本說自己沒有海軍:海上自衛隊實力到底有多強?能排世界第 ...

關於各國海軍的排名,歷來都是有些爭議的,所以要為日本海自排出一個非常客觀、沒有 ... 不過,不可否認的是,日本海上自衛隊的實力是非常強勁的, ... 於 read01.com -

#72.看了蒙古國海軍實力,再看日本海上自衛隊,這差距有點刺眼!

看了蒙古國海軍實力,再看日本海上自衛隊,這差距有點. 俗話說,沒有比較就沒有傷害。作為東亞五國之一的蒙古在中日韓海軍面前成了一個沒有存在感的小 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#73.探祕世界各國的真實軍力——漸露頭角的日本

日本海上自衛隊 現役接近4.6萬人,數量不多,卻擁有4艘直升機航母,29艘大 ... 以日本的科技實力,若轉往軍事研究,無論太空、網絡和電子戰,日本都 ... 於 www.epochtimes.com -

#74.中日海上力量逆轉,中國海軍超過日本海自,2050年或是日本2倍

日本 海自面對中國海軍已經無力對抗,爲了改善在艦船數量和戰鬥力方面的劣勢,日本海上自衛隊加速了護衛艦的建設。即使如此,中日海上實力差距仍不會 ... 於 ppfocus.com -

#75.[閒聊] 堀榮三-大本營陸軍部的日軍情報組織- Warfare - PTT網頁版

1920年代日本陸軍的對外情報只有歐美課和中國課。 1936年時變成蘇聯課,中國課,還有歐美 ... 這份交情一直延續到日後堀榮三加入自衛隊派駐西德。 於 ptt-web.com -

#76.日本海上自卫队的实力有多强? - 头条问答

日本海上 自卫队的综合实力在亚洲排行第二,仅在解放军海军之后。从服役的装备来看,其作战能力要超过韩国与印度海军,但短板也非常突出。由于日本是二战法西斯战败 ... 於 wukong.toutiao.com -

#77.夾在中俄兩大海軍之間,日本海自實力到底如何?全靠第七艦隊 ...

曾經的日本海軍是亞洲第一強海軍,儘管二戰戰敗後,日本被不允許組建進攻性海軍,但是日本海上自衛隊還是千方百計的提升進攻能力,企圖重建一支強大的 ... 於 www.jasve.com -

#78.盤點日本海上自衛隊實力 - 華文世界

日本海上自衛隊 目前兵力約45500人左右,共擁有各式艦艇152艘,擁有4個八八艦隊,主要基地5座(橫須賀,佐世保,吳,舞鶴,大湊),與陸上自衛隊不同, ... 於 www.aqiusha.com -

#79.日本海上自衛隊實力還有多強?這裡告訴你答案

日本海上自衛隊實力 ,大家都在找解答。 現在日本海軍又叫海上自衛隊,由於現行日本憲法的限制,因此編制上跟武器都是偏重防衛,原則上不配備具侵略性的艦種。 於 igotojapan.com -

#80.日本海上自衛隊的實力如何,如果戰爭爆發,日本海自能否擊敗 ...

日本 海自整體實力顯著佔優,只是缺乏核潛艇和航母日本海上自衛隊之前長期以來被稱為世界第三,其整體實力還不是印度可以挑戰的。 於 thats.cc -

#81.《中國密報》第43期: 習總下注 - Google 圖書結果

雖然南海對日本的能源戰略有著舉足輕重影響,但考量東海尚未明朗,加上與中韓均有島嶼歸屬糾紛、北有朝鮮衛星試驗等干擾,自衛隊不易分心執行南海巡航,況且貿然惹惱北京 ... 於 books.google.com.tw -

#82.中國《海警法》一周年:日本海上保安廳實力遠遠不如 - 風傳媒

中國《海警法》一周年:日本海上保安廳實力遠遠不如,中國弱點在於「沒有夥伴」 ... 日本海上自衛隊直升機護衛艦「出雲號」(AP). 中國允許海警部隊 ... 於 www.storm.mg -

#83.二月底應該就是俄國出兵烏克蘭期限| 焦點新聞| 20220210

在訓練中,匿蹤戰機F-35B與魚鷹運輸機(V-22 Osprey)等在以日本佐世保基地為據點的兩棲攻擊艦美利堅號(USS America)上起降,日本海上自衛隊的神盾 ... 於 m.match.net.tw -

#84.日本終於暴露實力!日本海上自衛隊暗藏7艘“航母” - 多源焦點

日本 終於暴露實力!日本海上自衛隊暗藏7艘“航母”,合理佈局絲毫不浪費 ... 日本作為前法西斯國家,二戰後受制於簽訂相關條約,不允許組建軍隊,其武裝力量只 ... 於 dyfocus.com -

#85.無限動漫- 最新熱門免費動畫漫畫分享觀看

免費漫畫,線上漫畫,最新漫畫,熱門漫畫- 無限動漫8comic.com comicbus.com. 於 www.comicabc.com -

#86.日本軍力有多強?全球火力指數排名前五,比英法還要高

然而如今的日本自衛隊,其表現出來的實力,已經遠遠超出瞭原來設定的自衛 ... 目前日本海上自衛隊裝備254艘各類艦艇(其中作戰艦艇超過140艘)和346架 ... 於 oldkinghistory.cn