日柱日元意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(日)NHK特別節目錄製組寫的 譯文紀實:高中生窮忙族 看不見的貧困的真相 和武田晴人的 日本近現代史卷八‧高速增長都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自上海譯文 和香港中和出版所出版 。

修平科技大學 人力資源管理與發展碩士班 陳俊碩所指導 高源湧的 子平學職業適配論與個人與工作適配及自我效能之關聯性研究 (2021),提出日柱日元意思關鍵因素是什麼,來自於子平學職業適配論、個人與工作適配、自我效能。

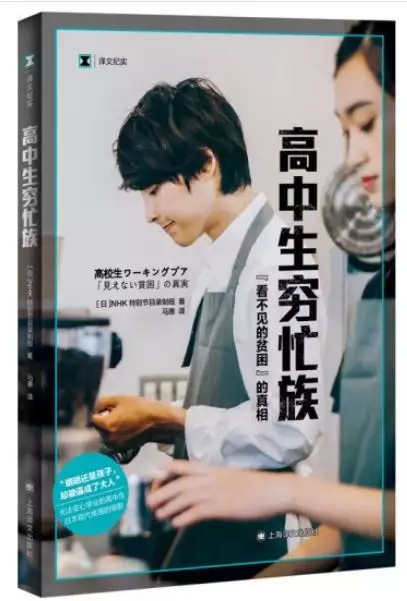

譯文紀實:高中生窮忙族 看不見的貧困的真相

為了解決日柱日元意思 的問題,作者(日)NHK特別節目錄製組 這樣論述:

日本每7個未成年人中就有1人處於“貧困狀態”,他們必須打工才上得起學,甚至要靠打工補貼生活費,並且,未成年人在工作中更容易遭遇“黑心企業”。高中生窮忙族在外打工掙錢、在家忙於家務,哪怕成績優異,靠助學金完成學業,也可能因助學金的債務壓力而陷入更深的貧困。然而,這些貧困學生表面看來和普通孩子並沒有什麼不同,往往連周圍的老師同學也難以察覺,成為被社會忽略的貧困人群。 《高中生窮忙族》延續了NHK特別錄製組對貧困人群的關注,從貧困的未成年人的角度出發,進一步探討了《女性貧困》中代際傳遞的問題。從2006年的《窮忙族~無論怎樣努力工作也富裕不起來~》、2014年的《女性貧困~代際傳遞的衝擊~》,N

HK特別錄製組一直致力於對貧困人群的報導。同時,錄製組也注意到,貧困女性用廉價化妝品和二手服飾包裝出的光鮮外表,使得不少觀眾對其經濟狀況提出質疑,類似的情況也發生在貧困孩子的身上,喚起社會對“看不見的貧困”的重視成為當務之急。 序章不工作就上不了學 高中生的煩惱 《窮忙族》後10年 兒童貧困正成為嚴峻問題 日本的孩子們非常危險 “高中生”成為分水嶺的原因 “情願自己永遠是中產階層”的團塊少年的悲哀 第一章為了家計而工作的高中生們 “工作理所應當” 成為頂樑柱的高中女生 她工作的理由 “高中生窮忙族”真實的一天 深以為傲的姐姐 遭遇交通事故 即便如此,還是“想守護好家人”

升學——邁向夢想的第一步 第二章背負著獎學金“借款”升學的高中生們 高中舉辦的獎學金說明會 六成學生申請獎學金 “獎學金是借款” 2個人中即有1人申請獎學金的時代 高中畢業生招聘崗位的銳減 只能依靠獎學金 辦理手續時浮現出的“看不見的貧困” 與某位女同學的相遇 與母親見面 日本學生支援機構的獎學金 “還不上獎學金”的非正式雇用的年輕人 獎學金=背負800萬的借款 為成為教師而努力的3年間 無法跟父母商量 付不出入學金? 向勞動金庫提出申請 升學費用哪裡來? 即便引入發放型獎學金…… 國家教育貸款 為了孩子們的將來 因償還獎學金而無力結婚生子 來自母親的郵件 考上大學 第三章靠打工來維持家

計的高中生們 看上去是普通的高中生,可…… 為生活費而打工的高中生占51% 沒有錢,就沒法跟朋友一起玩兒 “工作堆積如山,太辛苦了” 打工導致成績下降 察覺不到高中生“生活窘困”的教師們 如何進行“工作”教育?——從某所高中的探索說開去 為了不再重複貧困的再生產 魚獎學金是什麼? 獎學金償還支援專案 第四章追蹤“兒童貧困”最前線 孩子們的“看不見的貧困” 與一對母女的相遇 不讓他人看見貧困 被他人的饋贈所包圍的生活 無法從如今的生活中脫身 喜歡而不得的東西是什麼? 成為人與人之間牽絆的饋贈 如果不想看見,就“看不見” 兒童貧困所帶來的心理影響 社會損失40兆日元產生的衝擊 “是不努力的當事人

的錯”——自我責任論 智慧手機是生活必需品 社會經驗的欠缺 被逼成了大人的孩子們 教育機會的欠缺 希望能支持“高中生窮忙族”——某補習學校的嘗試 想要守護孩子的家長的苦楚 第五章讓“看不見的貧困”視覺化 讓貧困視覺化的大阪府的實地調查 將窮困度分成4個等級 孩子們的剝奪指標 3類欠缺 調查中目睹的單親家庭的艱難 “窮困度Ⅰ”(即相對貧困)家庭的生活 家務是孩子的工作 何謂“物質資源的欠缺”? 買不起新衣服和鞋子 與人的聯繫的欠缺 人性資本的欠缺 如何推進對策? “因為媽媽喜歡” 孩子們的聲音不被淹沒的社會 結語 執筆者簡歷 NHK特別節目《看不見的“貧困”——被奪去未來的孩子們》工作人員表

如今人人都在說: 貧困正變得不易被看見。 這是什麼意思? 自貧困尚未像如今這樣被屢屢談及的時候開始,NHK就已經製作播出了多期反映各個時代背景下貧困現狀的節目。 第一次播出是在2006年。那是NHK特別節目《窮忙族——賣力工作也富不起來》(以下簡稱《窮忙族》),將攝像機對準努力工作,過的日子卻依舊低於生活保護標準的人,反映了有工作的貧困人群的實際情況。隨後,在2007年還陸續播出了包括續篇《窮忙族Ⅱ——努力就能夠跳出泥沼嗎?》在內的專題後續報導。 鬥轉星移,在2014年,我們又詳細報導了女性和下一代的孩子們之間出現貧困代際傳遞效應的現狀。 當年4月的N

HK特別節目《女性貧困——代際傳遞效應》詳盡地介紹了年輕女性和單親媽媽面臨的現實狀況。同年12月播出的NHK特別節目《拯救孩子們的未來——要切斷貧困的代際傳遞效應》中,我們介紹了貧困會延續至下一代的現狀,並提出了擺脫這一現狀的解決方案。 當時,我們在採訪為生活所迫的受訪者時發現,有些人僅從外表來看,很難發覺他們已然一貧如洗。 比如,有一對長期生活在網咖裡的姐妹。如果事先不知道她們住在網咖,單從外表絕對看不出她們屬於貧困人群。姐妹倆衣著跟如今的年輕人毫無二致,化著精緻的妝,甚至還貼著假睫毛。她們說,只要去“百均”(百元店),睫毛套裝只需100日元,唇膏也是100日元。衣服可以在拍賣網站上

買到二手的。 拎著手提包在新宿街頭遊蕩的漂流少女們也是如此。既然已經離開家門,在風俗店裡賺著日薪,尋找當天可以收留自己過夜的男人就成了日常。這當然是一種艱難的生活。但是,她們雖然沒有家,卻都用著智慧手機。這是她們唯一的生活必需品。她們在咖啡店裡邊給手機充電邊喝茶的樣子,怎麼看都不過是在消磨時間的白領或學生。 無論哪種情況,只有在對她們的生活現狀刨根問底後,我們才會明白她們有多麼窘困。或許正因如此,遭受周圍的誤解而苦不堪言的人也比比皆是。 “哪裡窮了!這不是還用得起智慧手機嗎?” “衣服不也是乾乾淨淨的嗎?” “明明還有過得更艱難的人,真矯情。” 我們在節目中披露國家查明

的“兒童貧困率”時,也總是會冒出這樣的聲音:“陷入窮困的孩子真有那麼多嗎?”兒童貧困率是指在收入低於一定標準、處於貧困狀態的家庭中成長的17歲以下兒童所占的比例,厚生勞動省每3年調查一次。 2017年2月,在本書的成書基礎——NHK特別節目《看不見的“貧困”——被奪去未來的孩子們》(以下簡稱《看不見的“貧困”》)播出時,兒童貧困率的最新資料是2014年公佈的16.3%。也就是說,6人中便有1人陷入相對貧困狀態。之後,2017年公佈的新的兒童貧困率為13.9%。時隔12年,狀況終於有了改善,但7個人中依然會有1人身陷相對貧困狀態。 然而,即便明確告知“6人中1人”“7人中1人”,也依然會

聽到質疑的聲音:“真的會有那麼高的比例嗎?”甚至可以說,這種聲音從未停止過。這說明,在社會上的人們看來,情況並非如此。當然,這個數字體現的不過是全體國民收入中的相對值,並非如非洲國家那樣的絕對貧困。然而,這樣的“相對貧困”才是在發達國家中日漸成為問題的現代貧困。雖說是相對的,可是在一個社會中出現貧富分化,將會給生活在其中的每個人的身心帶來巨大的陰霾。於是,人們自發地想要隱藏貧困的現狀。而在現代社會,服務業發達,各種物美價廉的商品(服務)隨處可見,也就催生了上文所提到的網咖姐妹、漂流少女那樣的情況: 粗看普普通通,實際卻深陷貧困。 也就是說,不僅是個人想掩蓋貧困的事實,整個社會也成了讓貧困遁

形的機器。 本次,我們將焦點對準如何揭開“看不見的貧困”的面紗這一點。 光是像以前那樣實地採訪為生活所困的人,贏得些許世間的關注和同情是十分不夠的。 因為,號稱“貧困並不存在”的人或潛意識裡抱有這種想法的人在社會上依然隨處可見。在這種背景下,如果不能拿出客觀證據論述何為相對貧困,就無法使人們意識到這是整個社會應該共同關注的問題。 基於此,我們對由全國各自治體打頭開展的相對貧困調查做了周密的跟蹤採訪。另外,我們還採訪了負責分析這些調查結果的學者,探訪了回答調查問卷的人們。 如果一定要做個總結,可以說,為了將“看不見的貧困”展現在大眾的視野裡,我們完成了這樣一份儘量理智地羅列客

觀證據的調查報告。 資料和實地採訪勾勒出的真相,將現代貧困的根深蒂固性一覽無遺地暴露在我們面前。 NHK首都圈廣播電視中心 副部長 板倉弘政

子平學職業適配論與個人與工作適配及自我效能之關聯性研究

為了解決日柱日元意思 的問題,作者高源湧 這樣論述:

企業人才甄選是為了避免用人不當而影響工作績效、工作滿意度、工作配合度及任務執行力,以達到知人善用、適才適所的目的。企業為達此目的運用了各式各樣的量表來預測個人的特質以達到個人與工作間的適配。常見的衡量人格量表是由受測者自行填答,勾選最符合自己心態的答案,如果受測者得知測驗結果與自己應徵的工作有關則會更謹慎作答,一位應徵者在情緒的影響之下接受測驗,可能會無法得到正確的測驗結果。受測者亦可能因為對量表題目的意思不能理解或對自己不夠了解而隨意擇一作答,因而影響測驗的準確度。一般的評測量表因是由受測者自行填寫,其內容存在著真偽性問題且也不易測出隱藏性特質因素。 「子平學」源起於「易經」的一種

論命方式,延續此符號作為一個人基本基因特性的擬像運用來構成八字命理的基本格局,用以觀察預測個人天賦及人格特質,其分析應用包含了個性、性向、心理、行為、能力,它具有強大的分析功能,在有關探討分析職場上的「選才」哲學八字命理學也是非常重要的應用範疇之一。 本研究將透過子平學的分析預測以科學統計的方式來驗證子平學在個人與工作適配及自我效能上的預測能力與效果,其預測涵蓋員工的基本需求、自我實現、自尊隸屬、具備能力、工作要求及自我效能。研究問卷採網路便利抽樣發放,以匿名方式發放、無記名的進行施測,發放對象為台灣地區各職業領域之從業人員,包含軍、公、教及大、中、小企業員工,問卷調查期間為2022年0

3月08日~03月23日,共回收235份問卷,先對回收資料進行信度與效度分析,剔除無效問卷後,其中223份為有效問卷,有效問卷回收率為95%,進行資料編碼及登錄,並以統計套狀軟體SPSS進行分析以驗證研究假設及探討研究變項間之關聯性。 根據本研究結果發現,施測對象在子平學職業適配對個人與工作適配及自我效能之間是存在顯著正向相關,從業人員因為從事符合「子平學職業適配論」預測個人特質之職業適配相關工作,子平學職業適配度越高則個人與工作適配及自我效能也越高。子平學職業適配論可為企業招募甄選人才提供另一種參考工具,能為選才的早期提供有效的資訊參考以利HR做出預測與判斷,減少企業在選、用、育、晉、

留過程中的成本。

日本近現代史卷八‧高速增長

為了解決日柱日元意思 的問題,作者武田晴人 這樣論述:

多元觀點論述,重新審視日本的近現代發展進程 《岩波新書‧日本近現代史》叢書: 1、《幕末與維新》井上勝生 著 2、《民權與憲法》牧原憲夫 著 3、《日清、日俄戰爭》原田敬一 著 4、《大正民主運動》成田龍一 著 5、《從滿州事變到日中戰爭》加藤陽子 著 6、《亞洲、太平洋戰爭》吉田裕 著 7、《佔領與改革》雨宮昭一 著 8、《高速增長》武田晴人 著 9、《後戰後社會》吉見俊哉 著 10、《應該如何認識日本近現代史》岩波新書編輯部 編 第八卷《高速增長》: 自二十世紀五十年代中期開始,日本經濟的高速增長贏得了世界的矚目,也使日本邁入

了世界經濟大國的行列。「經濟高速增長的神話」如何誕生,又如何深入人心?到了九十年代前後,日本經濟泡沫崩潰,在近乎於零的超低增長率下,如何回首那段經濟高速增長時期的歷史呢? 本書作者認為,日本之所以能實現高度經濟增長,一是歸功於日本的戰後改革,二是日本作為後發國家,可以吸收先進國家的技術與經驗。本書內容通俗易懂、觀點鮮明具有衝擊力,日文版問世後在日本讀者中反響強烈。