明報即時新聞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黎蝸藤寫的 帝國解體與自由的堡壘:烏克蘭抗俄戰爭的歷史源起、地緣政治與正義之辯 和徐訏的 街邊文學:三邊文學之三都 可以從中找到所需的評價。

另外網站即時新聞- 明報新聞網也說明:... 網上增值服務,明報網站會員更可在指定電子郵箱收到明報網站發放的即時新聞。 明報網站成立以來,一直深獲全球華人的支持,是目前最有影響力的中文新聞網站之一。

這兩本書分別來自八旗文化 和釀出版所出版 。

國立臺灣大學 國家發展研究所 葛永光所指導 吳冠頡的 「中」梵關係正常化及其對臺灣之影響 (2019),提出明報即時新聞關鍵因素是什麼,來自於中梵關係、聖統制、天主教、教宗、習近平。

而第二篇論文東吳大學 政治學系 劉必榮所指導 蔡兆圻的 北韓對中政策改變:從金正日到金正恩,1993-2014 (2014),提出因為有 北韓核武危機、小國外交政策、戰爭邊緣策略、六方會談、尾巴搖擺狗理論的重點而找出了 明報即時新聞的解答。

最後網站明察天下I──對日關係‧中國問題‧香港出路 - 第 234 頁 - Google 圖書結果則補充:明報 專輯組 ... 要判斷新聞報道是否客觀,首要在內容是否事實。 ... 一般讀者未必能即時想像,故此一個形象化的比對就十分重要,我們用豬作標準因大眾對豬有清晰認知, ...

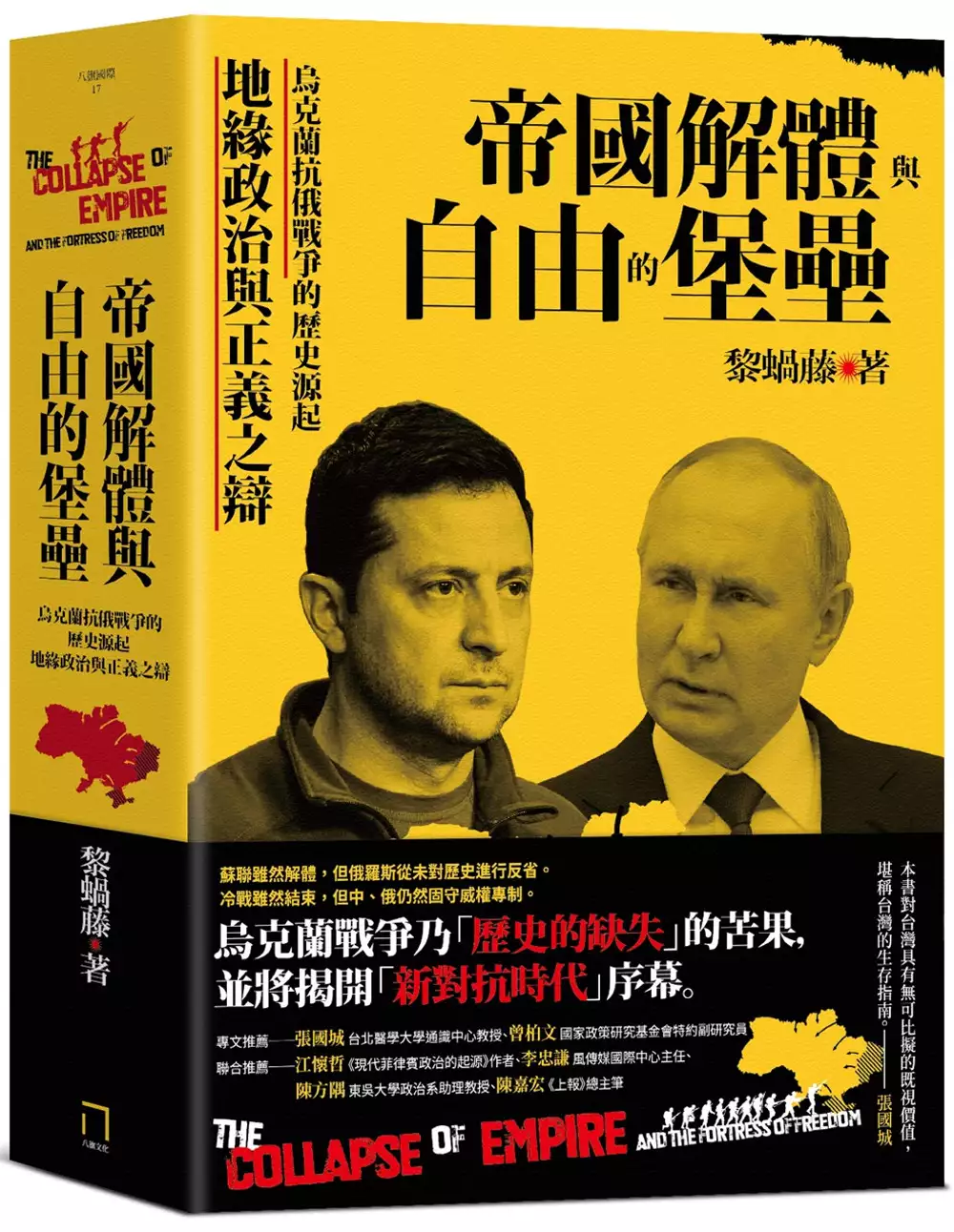

帝國解體與自由的堡壘:烏克蘭抗俄戰爭的歷史源起、地緣政治與正義之辯

為了解決明報即時新聞 的問題,作者黎蝸藤 這樣論述:

☆蘇聯雖然解體,但俄羅斯從未對歷史進行反省…… ☆冷戰雖然結束,但中、俄仍然固守威權專制…… ☆後冷戰時代終結,美國霸權搖搖欲墜…… 烏克蘭戰爭乃「歷史的缺失」的苦果,並將揭開「新對抗時代」序幕。 2022年2月24日,普丁下令發動「特殊軍事行動」,俄軍對烏克蘭展開全面入侵。在世人的驚詫與慌亂中,普丁的舉動不僅對烏克蘭人民的安全福祉造成悲劇性的傷害,更徹底打破了全球各國在二戰後苦心孤詣建立起的世界秩序──烏俄戰爭不僅是一個主權國家赤裸裸的對另一國家展開的滅國性入侵,違反了包含《聯合國憲章》在內的諸項國際公法,撕毀了俄羅斯與多國簽訂的1975《赫爾辛基協議》、1994《安全保障布

達佩斯備忘錄》,甚至是俄羅斯與烏克蘭兩國簽訂的1997《俄烏友好合作與伙伴關係條約》。此外,俄羅斯作為聯合國安理會的五大常任理事國之一,更濫用其否決權阻止聯合國的集體決議,夥同中國阻撓聯合國發揮其正常功能,踐踏全球最重要的國際組織的安全機制。 然而,儘管俄羅斯的暴行如此昭昭在目,世人對其理解仍然易於遭到蒙蔽或混淆,這一方面固然出於俄羅斯國家機器蓄意編撰的謊言,以及中文世界網路上大量散播的扭曲訊息,也可能基於偏差的政治意識形態或對國際事務的誤解誤判。 ★「北約東擴5次,威脅到俄羅斯國家安全。」 ──錯!北約東向擴張只有2次,而且加盟的國家全都自願。如今連瑞典、芬蘭都申請加入。

★「烏克蘭窩藏納粹,甚至對烏東俄裔人士進行迫害。」 ──錯!聯合國人權報告指出,烏東衝突中喪生的大多為軍人,不存在迫害俄裔人士的情況。 ★「美國口惠實不至,遺棄烏克蘭。」 ──錯!美國從2014年開始即協助訓練烏克蘭部隊,開戰至今已批准上百億美元的援助,美軍提供的軍事情報資訊更是烏克蘭致勝的關鍵。 ★「美國才是在背後煽風點火的始作俑者,目的是削弱歐洲與俄國。」 ──錯!美國真正的戰略威脅來自中國,分散資源協助烏克蘭﹑支援歐洲,根本不利於美國。 ★「烏克蘭戰爭淪為美、俄相爭的消耗戰,中國或為大贏家。」 ──錯!事實上俄羅斯侵略的藉口、模式都與1931年日本侵

華戰爭如出一轍。中國人民與政府都應該站在烏克蘭一方,嚴厲譴責俄羅斯才對。 本書作者黎蝸藤從2014年的克里米亞危機開始研究烏俄衝突,對其歷史背景、相關的國際條約與法律、參與各國的政治、經濟條件都有專精的研究。對於各種常見的盲點與謬論,黎蝸藤皆逐一提出清晰有力的辯駁。 《帝國解體與自由的堡壘》除了釐清爭議、反駁謬論之外,更帶領讀者從多種不同的角度來理解這場戰爭,包括「9種歷史敘事」、文化拒俄、經濟制裁戰、能源戰,以及聯合國大會上的11場表決之爭。黎蝸藤主張,欲真正了解烏俄戰爭的來龍去脈與是非曲直,我們不能只把焦點侷限於2022,而必須延伸到2014的克里米亞危機與頓巴斯戰爭,甚至拉到

1991蘇聯解體之後從未展開的轉型正義。冷戰雖然終結,但由於俄羅斯從未從失敗中對其文化、民族認同、戰爭中的暴行與國家戰略進行真誠的反省,反而固守其極權體制,甚至與其共產陣營的小老弟中國圖謀挑戰既有國際秩序,故而導致「後冷戰時代終結」與「新對抗時代再起」。 最後,針對「誰是下一個烏克蘭?」的問題,作者指出雖然最有可能的會是中國正積極拉攏的索羅門群島,但真正會牽動國際政治板塊大變動的無疑仍然是台灣。與烏克蘭相比,台灣的條件有利有弊,利的是美國對台灣的承諾更堅定、台灣在全球產業供應鏈的地位更重要,且中國也看到了「歐美亞太抗俄共同體」團結制裁俄羅斯的決心。然而,另一方面,中國也將在烏俄戰爭中汲汲

吸取教訓,精進其侵犯台灣之外交與軍事戰略,而一個耗弱的美國與北約,將更無力對抗經濟實力遠勝於俄羅斯的中國。福禍仍難預料,但國家地位之缺乏,將成台灣最大的潛在危機。 專文推薦 張國城(台北醫學大學通識中心教授)、曾柏文(國家政策研究基金會特約副研究員) 聯合推薦 江懷哲(《現代菲律賓政治的起源》作者、劍橋大學國際關係與政治研究碩士) 李忠謙(風傳媒國際中心主任) 陳方隅(東吳大學政治系助理教授) 陳嘉宏(《上報》總主筆) 「黎蝸藤教授大作《帝國解體與自由的堡壘》,堪稱在中文領域對於烏俄戰爭最完整、清晰且極具參考價值的好書。黎教授這本書至少有以下幾個價值:對研究烏

俄戰爭本身,本書具有無可比擬的參考價值。第二、對研究國際關係的人,本書具有無可比擬的學習價值。第三,對於台灣人來講,本書具有無可比擬的既視價值,包含了太多台灣人該知道的東西,堪稱是活生生的台灣生存指南……若能以烏克蘭為師,他山之石,可以攻錯,就是本書所能帶給台灣的最大意義。」──張國城(台北醫學大學通識中心教授) 「本書涵蓋歷史、戰略、倫理,地緣政治與經濟文化等面向,寫作也穿梭在整理綜述、分析解釋、辯證是非、預測方向四個層次。尤其是戰爭爆發至今還不滿5個月,就能完成這30多萬字書稿,展現出作者的知識準備與「洶湧」的研究寫作量能……對於仍在發展中的重大事件寫歷史分析,本身注定是吃力而高風險

的事。但身為台灣人,我要特別感謝他即時寫出本書,替圍繞烏俄戰爭的各種討論,提供全面的參考。」──曾柏文(國家政策研究基金會特約副研究員)

明報即時新聞進入發燒排行的影片

思浩大談東莞社區限時放狗,每次只係得一戶人!(大家真風騷2020)

「中」梵關係正常化及其對臺灣之影響

為了解決明報即時新聞 的問題,作者吳冠頡 這樣論述:

自1949年中國與臺灣兩岸分治,教廷對華之外交政策一分為二,兩岸並進,迄90年代中國欲與國際接軌,為獲國際認同,始願與教廷接觸,惟建交談判迄今未果,係因共產黨理論與神學本質上之衝突。梵「中」外交關係不僅植基於雙邊外交上的籌碼,尚有兩國內部因素及意識形態左右。既有研究多集中在探討臺梵雙邊關係,而中國的研究則集中在天主教進入都市後的變化、而國外研究則較客觀聚焦於梵「中」實際建交的因素,鮮少關注臺梵「中」三邊關係。本文採取歷史文獻法,蒐集、統整、研析國內外文獻及傳播媒體資料,透過梳理臺梵「中」外交的關係脈絡、比較梵「中」的外交博弈策略及評估對臺灣之影響,並探討近年來中國與教廷亟欲建立外交關係相關之

癥結與對臺灣之影響。首先,本文梳理梵「中」關係,可分做四階段,包含若望保祿二世離世前的接觸期、北京奧運前的對話期、奧運後的停滯期與方濟各上臺後的務實期。梵「中」談判伊始,甚至未談到建交,僅在教宗訪華就無法妥協,本篤十六世上臺後,願與在維持教廷普世教權的前提下與中國建交。惟奧運後中國冀與教廷建交提升國際形象的誘因不再,梵「中」進入停滯期。嗣方濟各以多元懷柔手段與重新建立梵「中」共識,終至達成梵「中」主教任命臨時協議。再者,本研究區分影響梵「中」建交因素為,中國內部因素,比如:意識形態、地緣政治等;教廷內部因素,比如:教宗思維、內部衝突等及梵「中」交互作用下的因素,比如:主教任命、中國境內傳福音等

,綜觀目前局勢,兩國內部因素在「梵『中』主教任命臨時協議」簽署後暫時緩和,但在「中」美貿易戰的現狀下,地緣政治因素將會升高梵「中」建交困難度。最後,本研究根基於臺灣立場探討我國在梵「中」關係演進之角色,訪談與教廷或天主教有官方及教務上之連結的三位人員,透過訪談發現臺灣處境並不樂觀,梵「中」已經建立合作管道,惟臺灣在困境中尚能依靠自由民主、普世人權,嘗試鞏固臺梵關係。本研究發現臺梵「中」關係一直處於動態變化,臺灣在梵「中」談判建交中所佔之角色不大,而梵「中」已經逐漸朝向建交方向聚焦,臺灣應思考臺梵斷交後持續透由天主教務作為連結教廷的手段。

街邊文學:三邊文學之三

為了解決明報即時新聞 的問題,作者徐訏 這樣論述:

「……最低等則街邊文學,那是文章刊在報屁股上,報紙冷落地躺在街邊的攤上。有人買了一張報紙,在等情人的路角,翻了一翻,既不覺痛,也不覺癢;有人看看新聞,讀讀『馬經』,視『大作』於無睹,覺『廢話』之多餘。還有人專讀武打與愛情小說,覺得雜感短文,不外是破銅爛鐵,決不會是高爐煉鋼之結晶或女媧補天的餘滴。而我竟也身躋街頭,耳染目濡,有時不免東寫西寫,現在集在一起,故名之曰《街邊文學》。」──徐訏,〈《三邊文學》序〉 《街邊文學》為《三邊文學》系列的最後一部。多是徐訏為報刊撰寫的雜文,體裁篇幅也不一致。其中有對世局的觀察、也有針對人物和時聞的意見,和《場邊文學》、《門邊文學》

在思想上有一貫脈絡。可藉此一窺這個世界於一九五○至七○年代的零星面目。當年《街邊文學》問市後,徐訏後續仍發表許多性質類似的文章,未見於其他文集,故本次重新出版時,也特別蒐羅,一併收錄書中。 本書特色 §海派文學宗師徐訏在文學創作之外,對於海內外時局和市井百態的見聞抒發。 §《三邊文學》最後一輯,共分詩作與散文,包含時事感想、創作、藝評、見聞等內容,亦可了解五○至七○年代的時代脈動。

北韓對中政策改變:從金正日到金正恩,1993-2014

為了解決明報即時新聞 的問題,作者蔡兆圻 這樣論述:

本論文以小國外交理論探討金正日時期與金正恩時期的北韓對中政策,並試圖以安全、經濟、外交三個面向分析兩者在對中政策上的差異與轉變。面對國內外皆遭逢困境的北韓,中國無疑是最大的靠山。北韓利用與中國之間大小國同盟關係,以安全、經濟、外交等三個面向的對中策略以捍衛並提升自己的國家利益,並於大小國不對稱的結構當中得利,發揮不成比例的影響力。本文欲評估北韓對中政策之成效,並分析北韓與中國雙方在經濟、安全與外交策略使用上期望的差異,以解釋為何中國逐漸失去對北韓的影響力,以及北韓任意妄為不顧中國的緣由。 除此之外,在中國相繼與美國、南韓等資本主義陣營國家建交之後,北韓與中國的血盟關係也隨之變質

,北韓不顧中國勸阻一再進行導彈試射、核試爆等戰爭邊緣策略,至金正恩時期在第三次核試爆與處決親中派人士張成澤之後,關係到了史無前例的冰點,為何會造成雙邊關係如此轉變也是本文要探討的焦點之一。

明報即時新聞的網路口碑排行榜

-

#1.漫畫學通識 - Google 圖書結果

節錄及整理自《明報》二 0 — 0 年 + —月十七日報道了.為什麼教育當局不建議學校進行投貴? ... 豆新聞 ˋ 吾贅昱辜'」女. 直資學校帳目混亂審計署發表報告'指部分直貢 ... 於 books.google.com.tw -

#2.正視政事 - Google 圖書結果

以資料比較詳盡的美國為例,自從一九九○年至去年底,新聞工作人員的數量已減低百分之 ... 《明報晚報》、「新系報業」、《成報》,當然還有年方三十五的《信報財經新聞》, ... 於 books.google.com.tw -

#3.即時新聞- 明報新聞網

... 網上增值服務,明報網站會員更可在指定電子郵箱收到明報網站發放的即時新聞。 明報網站成立以來,一直深獲全球華人的支持,是目前最有影響力的中文新聞網站之一。 於 news.mingpao.com -

#4.明察天下I──對日關係‧中國問題‧香港出路 - 第 234 頁 - Google 圖書結果

明報 專輯組 ... 要判斷新聞報道是否客觀,首要在內容是否事實。 ... 一般讀者未必能即時想像,故此一個形象化的比對就十分重要,我們用豬作標準因大眾對豬有清晰認知, ... 於 books.google.com.tw -

#5.港股策略王: Issue 099 北水炒起 恒指二萬八 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

《明報》前財經專欄作者,2010 年期間替欄目「企業窺探」獨立股評人, ... 王梁心欣不問價追 Lemon 近日在報章上留意到一則新聞關於「檸檬」,我即時大感興趣,仔細咀嚼。 於 books.google.com.tw -

#6.怪獸家長出港孩 - 第 199 頁 - Google 圖書結果

轉載自2013年9月3日《明報》另一方面,香港父母對於子女未來的想像非常偏狹,即取 有一位家長 ... 淪為月光族、信用卡欠債的相關新聞,最終使她忍不住為子女的未來操心。 於 books.google.com.tw -

#7.明報新聞網海外版- 明報加西版(溫哥華) - Ming Pao Canada ...

加拿大溫哥華明報新聞網. ... 明報加西版(溫哥華) - Ming Pao Canada Vancouver Chinese Newspaper. 2021.11.28 ... 明報即時新聞 即時新聞. 本周熱點. 於 www.mingpaovan.com -

#9.明報新聞網海外版- 加東版(多倫多) - Canada Toronto Chinese

明報加東版(多倫多) - Ming Pao Canada Toronto Chinese Newspaper. 2021.11.30 ... 明報即時新聞 即時新聞. 熱點新聞. 兒子買賣過千萬物業父母傳遭中國通緝 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#10.明報即時新聞頻道

明報新聞 網. 於 www.hkupop.hku.hk -

#11.明報即時新聞(@mingpaocom) / Twitter

明報即時新聞. @mingpaocom. ·. Nov 14. 工銀亞洲分行經理涉盜「洗黑錢」賬戶款項被捕 涉170萬元. news.mingpao.com. 工銀亞洲分行經理涉盜「洗黑錢」賬戶款項被捕 ... 於 twitter.com -

#12.明報即時新聞

防治日本腦炎系列: 幼童要小心隨時比大人更高風險! · 防治日本腦炎系列: 郊遊防蚊你有無做足? · 防治日本腦炎系列: 打疫苗莫遲疑!你家附近是否高危地區? · 【用3M「神器」 ... 於 www.youtube.com -

#13.明報即時新聞報導相關報導 - Yahoo奇摩

最新最豐富的明報即時新聞報導相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#14.拱心石下: 從政十八年 - Google 圖書結果

我即時想到的是馬上編訂資料冊,影印多份,分發給記者朋友,一起討論23條立法建議的 ... 為正常的新聞,被指盜竊國家機密而定罪,判處12年監禁,《明報》上下傾力營救不得, ... 於 books.google.com.tw -

#15.明報即時新聞- 首頁 - Facebook

明報即時新聞 , 香港。 416998 個讚· 11298 人正在談論這個· 49 個打卡次。明報即時新聞電郵報料:[email protected] 報料熱線:91814676. 於 zh-tw.facebook.com -

#16.明镜新闻

明镜新闻网:独立、自由、责任,传播有价值的信息与思想. 於 www.mingjingnews.com -

#17.明報- 维基百科,自由的百科全书

網站[编辑] ... 明報在1995年創立網站,是香港報紙中較早創立網站的。每天約晨早五點更新;現在能免費在網上閱覽當日和之前一天的明報,並有免費即時新聞網。此外,亦有為 ... 於 zh.wikipedia.org