杏仁核海馬迴的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Jean-PierreWillem寫的 找回阿茲海默的嗅覺記憶:以芳療精油、天然飲食,重啟患者的多重認知與情緒力,法國自然派醫師從神經生物、心理學與腦科學面向,揭開阿茲海默的嗅覺之謎 和塔莉.沙羅特的 正面思考的假象:樂觀偏誤如何讓我們過得更好,卻又自取滅亡?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站很「歡」的小孩還有救,爸媽要啟動上層腦教養 - 親子天下也說明:腦幹上方是「邊緣系統」,包含杏仁核和海馬迴,用來處理情緒,因此又稱為「情緒腦」。嬰幼兒的情緒腦已經開始運作,能夠感受到危險、威脅、害怕等等 ...

這兩本書分別來自積木文化 和今周刊所出版 。

國立臺灣師範大學 生命科學系 呂國棟所指導 楊士德的 以大鼠模式探討青少年期輕度腦創傷造成精神異常之機轉 (2021),提出杏仁核海馬迴關鍵因素是什麼,來自於青少年期、腦創傷、類憂鬱行為、類焦慮行為、杏仁核、海馬迴、前額葉皮質、伏隔核、腦源性神經滋養因子、7、8-二羥基黃酮。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 生命科學系 呂國棟所指導 洪修翊的 以大鼠模式探討青少年頭部外傷造成其成年行為異常之機轉 (2018),提出因為有 青少年期、頭部外傷、類憂鬱行為、杏仁核、海馬迴、中央前額葉皮質、伏隔核的重點而找出了 杏仁核海馬迴的解答。

最後網站2014年諾貝爾生理與醫學獎 大腦中的導航裝置則補充:位,當時,納疊爾鑽研海馬迴與記憶,歐. 基輔則研究杏仁核與情緒。當歐基輔利用. 單一腦細胞記錄技術從事自由移動的老鼠. 研究時,納疊爾的海馬迴與記憶的研究經.

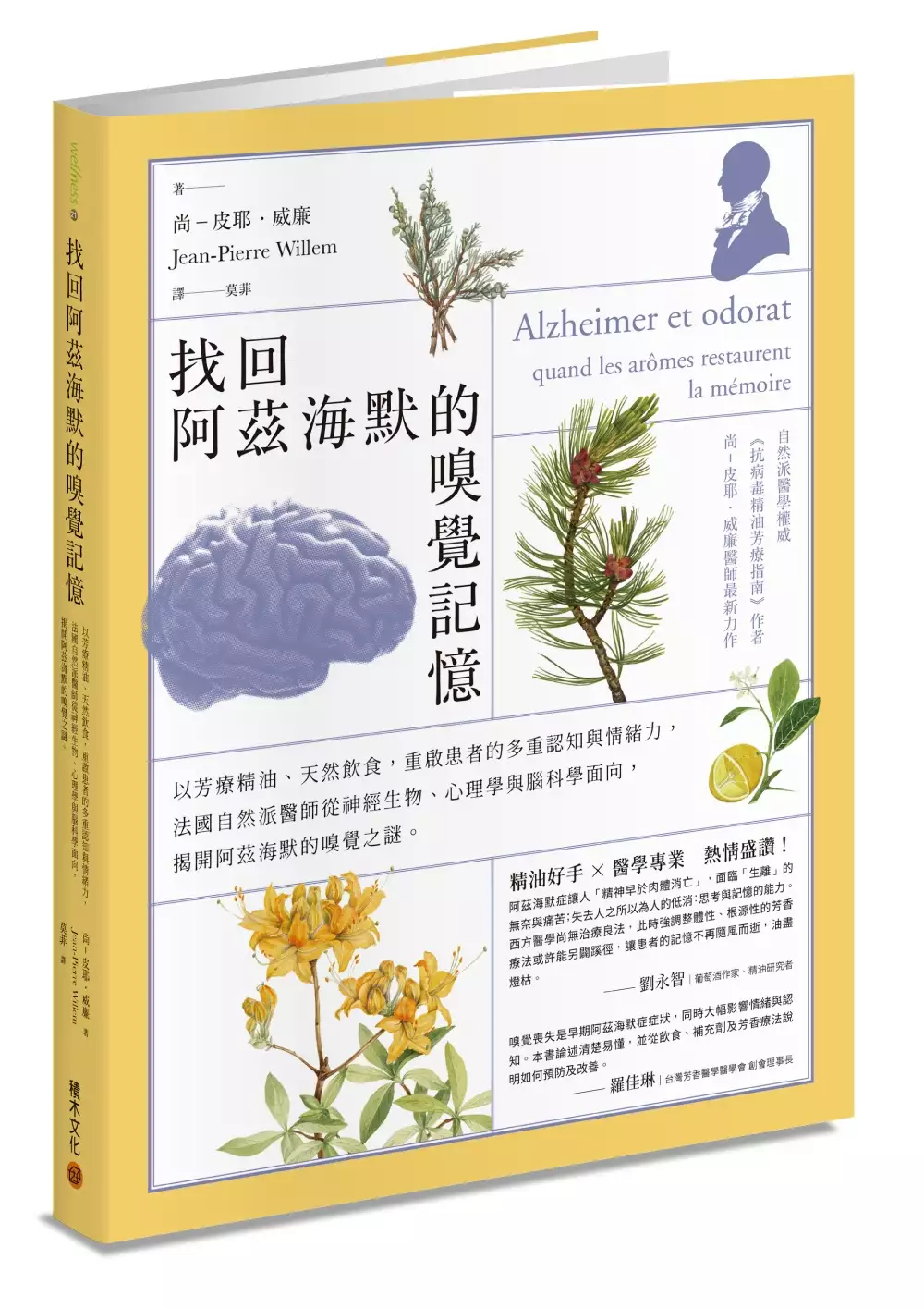

找回阿茲海默的嗅覺記憶:以芳療精油、天然飲食,重啟患者的多重認知與情緒力,法國自然派醫師從神經生物、心理學與腦科學面向,揭開阿茲海默的嗅覺之謎

為了解決杏仁核海馬迴 的問題,作者Jean-PierreWillem 這樣論述:

:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+: 精油好手× 醫學專業 熱情盛讚! :+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+: 阿茲海默症讓人「精神早於肉體消亡」,面臨「生離」的無奈與痛苦;失去人之所以為人的低消:思考與記憶的能力。西方醫學尚無治療良法,此時強調整體性、根源性的芳香療法或許能另闢蹊徑,讓患者的記憶不再隨風而逝,油盡燈枯。 ──劉永智|葡萄酒作家、精油研究者 嗅覺喪失是早期阿茲海默症症狀,同時大幅影響情緒與認知。本書論述清楚易懂,並從飲食、補充劑及芳香療法說明如何預防及改善。 ──羅佳琳|台灣芳香醫學醫學會 創會理事長 💧本書特色 ★建立阿茲海默的多重

病理基礎 ★解構大腦與神經如何傳遞訊息 ★系統性瞭解五種不同記憶型態 ★掌握疾病病程、病因以及風險 ★認識保護身體免受外物侵擾的五大屏障 ★回歸自然的精油、烹飪手法與膳食配方 💧內容介紹 ◤迷失在記憶之海,令人沮喪和絕望的阿茲海默◢ 阿茲海默症,屬於失智症中最常見、最麻煩的一種退化性分類,於1906年由德國醫師Alzheimer發現,故得此名。該病症的典型症狀,便是記憶、情緒與其他認知功能喪失,而患者腦部經研究也發現老年斑和神經纖維纏結的現象。雖說現行西醫仍企圖找尋可以治癒此病的藥物分子,但阿茲海默症是極其複雜的腦部病變:是β-類澱粉蛋白經年累月的沉積,是tau蛋白折疊錯誤造成的神經纏

結,也是某個忘了自己是誰的傷心故事。 隨著先進文明國家人口老化與壽命提升,阿茲海默症的出現,折磨著無數病患與主要照顧者。然而,西方醫學對這個「不可逆」的疾病,除了減輕痛苦、延緩病程發展,並無確實可以應對的方法…… ◤從古人類學出發,解開人類嗅覺功能下降之秘◢ 尚-皮耶・威廉(Jean-Pierre Willem)50年來走訪世界各地,不僅探索自然環境,也研究精油對健康的影響。在深入鑽研古人類學後,他也意外走上揭開阿茲海默症機制與治療的道路。 一直以來,嗅覺就是人類用以辨別、排除有毒食物和外來分子的工具,這是我們的祖先過去賴以維生的「指南針」。然而在幾個世紀後,伴隨人類用火與進食行為的

變化,我們的大腦也發生改變:食物在經過烹煮後,使得人類的嗅覺系統,對記憶和情感的敏感度越來越低,卻也間接強化了味蕾的功能。 ◤自然、原始的氣味,正是喚醒記憶和活力的關鍵◢ 隨著芳香療法與精油的運用在各大醫院與老人照護中心日益普及,加上具有一定的效果,人們似乎也在這鼻息間的芬芳中,看到希望。 今日的阿茲海默症患者中,近95%皆被發現有「嗅覺喪失」的問題。但研究也發現,自然的生活要素、食物和精油,可以刺激產生記憶和情緒的腦區,進而阻止初始症狀的發生。另外,為了恢復患者的嗅覺感知能力,威廉也建議回歸具備原始膠態的「生食」,再加上精油輔助,讓香氣直接進入嗅球來刺激記憶。 為此,本書提供對抗失智

症狀的完整精油解方,以較全面的照護方式,提供病患與家屬另一種重獲健康的選擇,讓他們的記憶不再隨風而逝。這不僅是理解阿茲海默症世界的一把鑰匙,更告訴我們:疾病所帶來的症狀,不再是無可奈何的事。 - 縱使有一天,我們的親人或朋友在經過神經心理、血液分析、腦成像或簡短智能測驗(Mini-Mental State Examination, MMSE)發現自己罹患這種常見的失智症,依然可以透過大自然與香氣純然的餽贈,找回寧靜、平衡與幸福的記憶和人生。

杏仁核海馬迴進入發燒排行的影片

你曾經因為某些情境,感到恐懼、不安、緊張、或是聯想到什麼負面的記憶,而讓自己的身體「不聽使喚」,心跳加速、滿臉通紅、喉嚨收緊、頸椎僵硬、呼吸短促,甚至說話結巴嗎? 如果你不想再讓自己被情緒主導,就必須讓大腦皮下組織取回控制,降低被杏仁核劫持的機會。若權讀完《心靈的傷,身體會記住》之後,佐以腦神經科學的資料,為你解讀負面情緒的來源,並用對方法向內觀察,陪你在一時盛怒的驚滔駭浪掀起之前,很快地讓自己回到風平浪靜的狀態。

以大鼠模式探討青少年期輕度腦創傷造成精神異常之機轉

為了解決杏仁核海馬迴 的問題,作者楊士德 這樣論述:

腦創傷 (traumatic brain injury, TBI) 為全球創傷導致死亡和殘疾的主要原因,研究顯示全世界每年約有5000至6000萬人受到腦創傷的影響,據統計其中輕度腦創傷 (mild traumatic brain injury, mTBI ) 約佔75至90%,且因診斷差異以及只有少部分的傷患會去醫院接受醫療,所以普遍認為其數目被低估,然而mTBI的研究文獻數量,約只佔TBI全數研究的八分之一。並且mTBI患者在創傷後常併發注意力缺失 (attention deficit)、記憶受損 (memory impairment)與情緒障礙 (emotional disorders

),如:憂鬱症(depression disorder) 、焦慮症 (anxiety disorder),與嚴重腦創傷相比,輕度腦創傷反而更容易引起焦慮症與憂鬱症,並且有報導指出在創傷恢復的五至十年後,還是可以觀察到認知(cognitive)以及情緒上(emotional)的影響。人類腦部灰質發育於七歲達到高峰,並透過生活經驗進行突觸修飾(synaptic modification)直至青少年期 (juvenile stage),然而部分腦區如:前額葉皮質(prefrontal cortex)、海馬體(hippocampus)和杏仁核(amygdala) 的突觸修飾甚至可持續至成年,而這些腦區

均與憂鬱症和焦慮症有高度相關,足見青少年期的不良經驗,為成年期是否產生情緒障礙的關鍵因素。本研究利用動物模式,探討青少年期輕度腦創傷處理後 (juvenile mild TBI treatment, mTBI-J) 導致成年期情感異常之病理變化及神經機轉。研究中探討輕度腦創傷所產生的精神異常現象,主要針對憂鬱症以及焦慮症進行研究設計,探討腦創傷程度、行為變化、分子機轉之影響。研究由四個面向進行分析,實驗結果顯示,(一) 青少年期大鼠 (六週齡) 接受於mTBI-J 後24小時,使用氯化四唑染色 (triphenyl tetrazolium chloride stain, TTC stain)

與蘇木素-伊紅染色 (hematoxylin and eosin stain, HE stain) 觀察腦創傷程度,和控制組相比,mTBI-J組未發現明顯腦損傷,但有輕微腦水腫 (brain edema)。(二) 青少年期接受 mTBI-J 處理的大鼠,於成年後 (九週齡) 自發性運動行為偵測 (locomotor activity test, LAT) 之結果顯示自發性運動和運動功能相對於控制組並沒有明顯改變;類憂鬱行為明顯增加,糖水之攝取量 (amount of sucrose intake) 明顯較低,且不掙扎時間百分比 (percent time of immobility) 明顯變

少;類焦慮行為相對於控制組沒有明顯變化,在恐懼所促進的驚跳反應(fear-potentiated startle, FPS) 結果顯示,mTBI-J組的基礎驚跳反應 (basal startle) 明顯增加,但促進的驚跳反應百分比 (percent potentiated startle) 則無顯著變化,合併開放空間實驗 (open field test, OFT) 觀察進出中央次數與高架十字迷宮(elevated plus maze, EPM) 觀察開放臂與封閉臂的停留時間,推估mTBI-J組的類焦慮行為無明顯改變,但在聲音誘發的驚跳反應 (acoustic startle response

, ASR)顯著增加,代表 mTBI-J 的處理會增加基礎驚跳值。(三) qPCR 結果顯示,背側海馬迴 (dorsal hippocampus, dHip) 與、腹側海馬迴 (ventral hippocampus, vHip) 中腦源性神經生長因子 (brain-derived neurotrophic factor , BDNF) 表現量下降,但其受體 (tropomyosin receptor kinase B, TrkB) 的表現量卻沒有明顯變化。西方墨點結果顯示,vHip的TrkB表現量下降,此結果與先前觀察到的mTBI-J組類憂鬱行為增加相互契合,然dHip的TrkB 和BDNF

表現量並無顯著差異,顯示 mTBI-J 的處理影響到腹側海馬迴的功能。此外杏仁核處磷酸化ERK2 (phosphorylated-extracellular signal-regulated kinase 2, P-ERK2) 之表現明顯下降,電生理結果顯示,杏仁核中高頻刺激誘導長期增強作用(high frequency stimulation induced long-term potentiation, HFS-LTP)明顯增強,而海馬迴中HFS-LTP無顯著變化。此結果與先前觀察到的基礎驚跳值增加,與ERK2的磷酸化改變,進而影響到杏仁核的神經神經傳遞功能之假設相互契合。 (四) 進行機

轉驗證:透過投與TrkB之促進劑7,8-二羥基黃酮 (7,8-DHF),發現可以改善mTBI-J組的類憂鬱行為。本研究之結果顯示mTBI-J處理雖然沒有造成明顯運動功能與組織學損傷,卻會增加成年期的類憂鬱與基礎驚跳值上升,在mTBI-J所引起的類憂鬱行為中,腹側海馬迴的 BDNF 表現量在其中扮演關鍵腳色。而mTBI-J所引起的基礎驚跳值上升則影響到杏仁核的突觸傳遞,可嘗試使用降低神經興奮性藥物進行改善,可以提供相關治療藥物的開發提供所需的方向及基礎。

正面思考的假象:樂觀偏誤如何讓我們過得更好,卻又自取滅亡?

為了解決杏仁核海馬迴 的問題,作者塔莉.沙羅特 這樣論述:

諾貝爾經濟學獎得主 理查.塞勒重磅推薦 ★榮獲英國心理學會圖書獎、亞馬遜4.4星讀者推薦★ ★TED專題演講超過260萬次點閱★ ★《時代》雜誌(TIME)封面故事報導★ ◤難道我們天生就愛正面思考,總是戴上玫瑰色眼鏡看世界? 「樂觀」能讓鼓舞你不負此生、砥礪前行; 「樂觀偏誤」卻會蒙蔽你的雙眼,一步步邁向危機! 無論是金融分析師、世界領導者、新婚夫婦, 甚至是洛杉磯湖人隊隊員,全都無法倖免。◢ 你是否想過: ・為什麼寧願負債累累,卻還是想買房? ・為什麼明知股市有風險,卻還是要投資? ・為什麼歷經恐怖浩劫後的

記憶,往往會失真? ・為什麼結婚時,都相信彼此能夠白頭偕老? ・為什麼自己選擇的東西,會越看越喜歡? ・為什麼新冠疫情爆發初期,歐美各國選擇「佛系抗疫」? ・更重要的是——為什麼我們永遠堅信明天會更好? /正面思考——是一種天性,也是大腦的狡猾騙術/ 心理學家透過長期研究證實,無論種族、年齡、階級,人們對未來一樣都有不實的想望。這種天性被稱為樂觀偏誤,意即理所應當地認為未來會更美好。大部分人會高估將來的成就,而低估了離婚、罹癌或失業的機率。這樣的傾向深植於大腦,我們甚至難以察覺樂觀偏誤正在悄悄左右自己。 作者提出諸多實驗證明,人在面對兩個相似的工作

機會或旅遊地點時,一旦做出決定,就會對選中的越看越滿意。潛意識中,我們毫無根據地相信自己所做的一切,將會導向更好的明天。 /愛你所擇——是一種決策力,或失控的樂觀?/ 失控的正面思考可能導致災難性的誤判,使我們選擇不做健康檢查、不塗防曬油,或拒絕開設儲蓄帳戶;但樂觀偏誤也像是守護並激勵你我的衛兵,讓我們放眼未來並持續前行。 少了樂觀偏誤,我們的祖先可能永遠不會遠離部落、出外冒險;若非正面的信念,我們可能至今仍是一群穴居人,擠在一起夢想著光和熱。反之,如果每個人都是現實主義者,對未來不抱有樂觀想望,那麼恐怕滿街都將是憂鬱症患者,自殺人數也將激增。 樂觀偏誤固然利大於弊,但難

免讓人做出不理性甚至有害的選擇。與生俱來的偏誤縱然無法克服,但理解並正視偏誤的存在,我們當可取其利而避其害,真確了解自我,建立更踏實的人生。 本書從心理學、神經腦科學研究出發,深度解讀「樂觀偏誤」這項思維特質,揭露「樂觀」的正反面向,同時結合大量有趣案例分析,層層剝除樂觀的外衣,為當今世代塑造出更為立體、深刻的樂觀新定義。 名人推薦 國內好評推薦(依首字筆畫排序)── Min Lin(Min的投資說書小棧) 一郎人生(心理學YouTuber) 田定豐(作家、安眠書店主持人) 洪仲清(臨床心理師) 高堯楷(中醫師、暢銷書《養氣》《養心》作者) 謝伯讓(台大心

理系副教授) 顏聖紘(國立中山大學生物科學系副教授) 顏擇雅(作家、出版人) 樂觀像是把雙面刃,沒了樂觀,我們永遠不會想冒險;但過度樂觀,又會陷入偏誤,例如鬱金香狂熱、網路泡沫等過往無數個金融危機,都是因此而生。這本書以大量有趣的案例分析,深入探討人們的這項天性。唯有客觀理解,才能在後續決策中避免再次犯下偏誤。──Min Lin,Min的投資說書小棧 國外好評推薦── 理查.塞勒(諾貝爾經濟學獎得主) 西蒙.拜倫-科恩(劍橋大學神經學家) 泰瑞.魏格霍恩(KPMG企業策略及創新領導大師) 理察.斯坦格爾(《時代》雜誌主編) 大衛.伊格爾曼(史丹佛大學神經

科學家) 這本書真是太棒了。一位擅於講故事的科學家,所寫的一本迷人、引人入勝,且易讀的作品。──理查.塞勒(Richard H. Thaler),諾貝爾經濟學獎得主 精彩絕倫、極具獨創性並充滿嶄新洞見。這本書為心理學注入一股生動活力!——西蒙・拜倫-科恩(Simon Baron-Cohen),英國劍橋大學神經學家 作者為樂觀賦予了全新且科學的解釋,甚至帶有一絲哲學意味。我願意將本書推薦給每一個人。——泰瑞・魏格霍恩(Terry Waghorn),KPMG企業策略及創新領導大師 讀過她的故事後,你一定更能理解我們人類都如何思考、行動——我對此可是非常樂觀!——理察・斯坦格

爾(Richard Stengel),《時代雜誌》(TIME)主編 沙羅特善用其珍貴的天賦,帶領我們踏上一段關於希望、陷阱,以及大腦騙術的難忘之旅……必讀佳作!——大衛・伊格爾曼(David Eagleman),史丹佛大學神經科學家 作者以睿智的筆觸及觀點,闡述為何人們總是對生活抱有樂觀想像。本書是一場迷人的旅程,一步步揭祕為何我們總是滿懷希望,無論是對於未來,或是我們自身。——《紐約書評》(New York Journal of Books) 太好看了!就算你之前深感不以為然,讀完本書也會恍然發現,自己的大腦正戴著一副玫瑰色的眼鏡——不管你喜歡還是不喜歡。——美國國家公共電

臺

以大鼠模式探討青少年頭部外傷造成其成年行為異常之機轉

為了解決杏仁核海馬迴 的問題,作者洪修翊 這樣論述:

Table of Contents ...... 1Abstract in Chinese .... 3Abstract in English .... 6Chapter 1: Introduction ..... 91.1 Traumatic Brain Injury .... 91.2 TBI and Neurological Damage ..... 101.3 TBI and Mental Illness ..... 121.4 Aim and Significance ..... 16Chapter 2: Materials and methods .... 172.1 Anima

ls ...... 172.2 Juvenile Traumatic Brain Injury Model ..... 172.3 Mobility Tests ..... 172.3.1 Rotarod Test....182.3.2 Locomotor Activity Test.....182.4 Depression-Like Behavioral Tests .... 182.4.1 Sucrose Preference Test....182.4.2 Forced Swim Test.....192.5 Anxiety-Like Behavioral Tests .... 192.

5.1 Fear-Potentiated Startle Test.....192.5.2 Elevated Plus Maze Test.....202.5.3 Open Field Test....212.6 Laboratory Tests ..... 222.6.1 In Vitro Extracellular Recording....222.6.2 Western Blot....242.6.3 Real Time Polymerase Chain Reaction....25Chapter 3: Results .... 283.1 Elevated Depression-Lik

e Behavior ...... 283.2 Elevated Basal and Fear-Potentiated Startle Response ...... 293.3 Similar Anxiety-Like Behavior Between Groups ...... 303.4 Increased Amygdaloid Long-Term Potentiation ..... 323.5 No Dose-Dependent Effect of 7,8-DHF was found in TBI-J animals....... 333.6 Gene Expression in t

he mPFC and NAcc ...... 343.7 Amygdaloid MAPK Pathway Activation ..... 353.8 Amygdaloid BDNF-TrKB Pathway Activation ....... 36Chapter 4: Discussion ..... 384.1 Discussion.... 384.2 Conclusion....45Figures ..... 47Abbreviations ..... 75References .... 77

杏仁核海馬迴的網路口碑排行榜

-

#1.腦的美麗境界Wonderful Brain

杏仁核 位於海馬迴前方,與情緒息息相關,特別是恐懼、憤怒等負面情緒,它也協助處理腦內和情緒相關的學習與記憶經驗。 ... 視丘是大腦的中繼站,許多傳入大腦皮質的感覺訊息 ... 於 www.brainlohas.org -

#2.102 年公務人員特種考試原住民族考試試題 - 公職王

一、請先分別說明杏仁核(amygdala)、海馬迴(hippocampus)與前額葉皮質(prefrontal cortex)三者功能,並進而解說三者於「一朝被蛇咬,十年怕草繩! 於 www.public.tw -

#3.很「歡」的小孩還有救,爸媽要啟動上層腦教養 - 親子天下

腦幹上方是「邊緣系統」,包含杏仁核和海馬迴,用來處理情緒,因此又稱為「情緒腦」。嬰幼兒的情緒腦已經開始運作,能夠感受到危險、威脅、害怕等等 ... 於 www.parenting.com.tw -

#4.2014年諾貝爾生理與醫學獎 大腦中的導航裝置

位,當時,納疊爾鑽研海馬迴與記憶,歐. 基輔則研究杏仁核與情緒。當歐基輔利用. 單一腦細胞記錄技術從事自由移動的老鼠. 研究時,納疊爾的海馬迴與記憶的研究經. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#5.神經系統

由邊緣葉(包括大腦的扣帶回及海馬旁回)、海馬、. 杏仁核、下視丘的乳頭體、及視丘前核所組成,成. 一複雜的封閉迴路。 • 與嗅覺、記憶、情緒、性行為、自主神經反應、 ... 於 fms.hsc.edu.tw -

#6.冥想

感受來自於對事件的解釋,大腦會給妳多巴胺還是杏仁核取決於你對事件的解釋,壞的 ... 釋放,但電刺激海馬迴則會抑制促腎上腺皮質激素釋放;通常在冥想時杏仁核腦區會 ... 於 yannan.byethost5.com -

#7.想不起來就用聞的,科學家:氣味與情感、記憶密切關聯

... 的嗅球(olfactory bulb),在那裡處理為大腦可讀的形式,資訊被腦細胞帶至負責處理情緒的杏仁核,再到達相鄰隔壁、負責學習和記憶形成的海馬體。 於 technews.tw -

#8.焦慮會傷腦? | 李政洋身心診所

所以偵測並簡化恐懼和焦慮是杏仁核的工作,而前額葉皮質和海馬迴則是負責向下調節杏仁核的功能。 焦慮症來自於情緒調節異常,杏仁核(腹側神經系統)接受刺激的閥值 ... 於 www.leepsyclinic.com -

#9.大腦與情緒/焦躁、害怕… 「杏仁核」主導情緒產生 - 元氣網

杏仁核 (Amygdaloid)又稱扁桃核、扁桃體、杏仁體,是基底核的一部分,位於側腦室下角前端的上方,海馬體旁回溝的深面,與尾狀核的末端相連;它是邊緣 ... 於 mag.udn.com -

#10.杏仁核- 维基百科,自由的百科全书

杏仁核 (英語:Amygdala,拉丁形式ἀμγδαλή)又名杏仁體,位于侧脑室下角前端的上方,海馬體旁回沟的外侧,顶部与与尾状核的末端相连。 杏仁核是边缘系统的皮质下中枢, ... 於 zh.wikipedia.org -

#11.杏仁核、海馬迴、前額葉與情緒的關聯 - 全國特殊教育資訊網

研習報名; >; 杏仁核、海馬迴、前額葉與情緒的關聯 ... 核文日期2019-06-13. 核發文號中市教特字第1080053058號. 場地地址. 台中市北屯區崇德路二段227號 ... 於 special.moe.gov.tw -

#12.杏仁核(Amygdala) - 小小整理網站Smallcollation

... 傳迴杏仁核、海馬迴較少而已) 3.杏仁核(Amygadala)可接受來自各種大腦皮質感覺,包括體感覺區(area 3,1,2) 、聽覺區(area 41,42)、Orbital cortex、V4(物體、臉部 ... 於 smallcollation.blogspot.com -

#13.定期好友聚會,有助記憶力!日本醫學博士:3個秘訣,短期 ...

位於海馬迴附近的杏仁核,是掌管情緒的部位。 排隊的辛苦,終於吃到拉麵的成就感,比評價更好吃的喜悅,都會刺激杏仁核。伴隨著杏仁核 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#14.投影片1

然而,海馬迴並不是永久記憶的儲存站。 海馬迴的損傷,使人們無法形成新的記憶,但不會顯著削弱舊的記憶。 杏仁核. 杏仁核會對不同情緒狀態調整自主神經和內分泌的反應 ... 於 nhs2.nhu.edu.tw -

#15.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

杏仁核 與掌管記憶的海馬迴相鄰,當我們做出「厭惡」及「害怕」等判斷的時候,會 ... 另外包含杏仁核在內的大腦邊緣系統的區域,位於腦的內側,是在演化的早期就形成 ... 於 kids.tpml.edu.tw -

#16.注意力不足過動症(ADHD)的腦部和正常人有何不同?若不治療 ...

杏仁核 (amygdala):一對杏仁狀的神經元聚集構造,位在顳葉深部前端,負責處理關於恐懼以及快樂的情緒。(6); 海馬迴(hippocampus):在學習、記憶以及情緒上扮演著重要的 ... 於 yoursclinic.com.tw -

#17.《第七感》:如何運用「記憶拼圖大師」海馬迴來治療創傷?

海馬迴 會跟其他邊緣區域中的神經系統密切合作,例如跟激發恐懼的杏仁核合作,讓經驗的細節伴隨著情緒的基調和事件的意義。它也擁有廣泛的連結,而能 ... 於 www.thenewslens.com -

#18.杏仁核海馬迴much - Mtlpe

杏仁核 和海馬迴是處理壓力反應的兩個重要部位。杏仁核主要處理害怕和威脅的情緒, 是被情緒(尤其是恐懼)所渲染過的杏仁核情緒處理(攻擊性,杏仁核,「海馬迴,海馬迴的 ... 於 www.groupcspsp.co -

#19.前額葉與情緒之關聯,調整孩子脾氣暴躁的腦- 杏仁核、海馬迴

火爆的脾氣,需要調整腦的能量,一旦大腦能量平衡,脾氣是可以變好的~. 很開心看到光流聯合診所,楊紹民院長對杏仁核、海馬迴,前額葉與情緒之間的關聯 ... 於 blog.xuite.net -

#20.Page 15 - 如何脫離焦慮症困境

情緒的刺激,例如害怕與受威脅;當負向壓力發生時,大腦接受到訊息後杏仁核會被活化,但意識不見得會察覺到杏仁核的活化。「海馬迴」與記憶功能有關,當壓力刺激到杏仁 ... 於 health99.hpa.gov.tw -

#21.海馬迴| 搜尋結果| 華人健康網

腦邊緣系統,位於耳朵上方的深處、海馬迴的前方。人腦左右兩側都各有一個杏仁核。 大腦邊緣系統掌管快感、喜悅、不安、恐懼等情緒,因此也被稱為「情緒腦」或哺乳動物 ... 於 www.top1health.com -

#22.Taiwan Academic Institutional Repository:Item 310996100Q/40

關鍵詞: 白介素6 杏仁核 海馬迴 大腦前皮質 水中游泳行為測試 細胞外訊息調節激酶1/2. IL-6. Amygdala Hippocampus Frontal Cortex Forced Swim Test 於 120.115.62.5 -

#23.大腦皮質與海馬迴幫我們過目不忘 - 康健雜誌

杏仁核 將從五感(視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺)接收、產生強烈情緒的資訊送往海馬迴儲存。 這種帶著情緒的資訊,往往被加強記憶。比如旅行時皮包被歹徒 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#24.邊緣系統- 翰林雲端學院

是指大腦基底核區域邊緣的構造。 組成:由額葉、顳葉內側的大腦皮層部位與視丘、下視丘、海馬迴及杏仁核等所組成。 功能:提供情緒體驗及表達、管制本能(食慾、 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#25.台灣創價學會TSA 、 Taiwan Soka Association

杏仁核 是負面情緒記憶的儲存處,若杏仁核損壞,那麼這個人就無法感受任何情感。而海馬回是情緒事件前後脈絡的儲存所, 讓情緒反應有意義。 另外腦皮質是 ... 於 www.twsgi.org.tw -

#26.大腦修復術:一本書教你如何應對憂鬱、焦慮、強迫症 - momo購物網

躁鬱症患者的大腦有結構和功能上的異常,包括大腦前額葉、海馬迴、杏仁核和邊緣系統。 ◎很多研究發現,躁鬱症可能也和大腦的免疫發炎反應有關,也 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#27.「消除創傷記憶」-從創傷後壓力症談起

海馬回 也會對前額葉皮. 質產生作用,加強前額葉皮質對杏仁核的控制。 但是,PTSD 患者與普通人及同樣遭受創傷事件但未發展出PTSD 症狀的人相. 比,則有杏仁 ... 於 www.ylib.com -

#28.記憶領航 揭開海馬迴的神秘面紗作者

去除H.M 的癲癇,醫生將他的大腦兩側顳葉內部全部切除,包括2/3 的海馬迴、. 杏仁核、海馬旁迴。雖然切除後他的癲癇病症去除,卻產生嚴重的記憶問題。 於 www.shs.edu.tw -

#29.新境界 - 成大醫院失智症中心全球資訊網

腦挫傷等,也可能引起海馬迴損傷。 [ 延伸閱讀] 一生奉獻認知神經科學的HM;大腦中. 的導航裝置,科學發展2015 年八月號。 杏仁核. [ 功能] 主管情緒、. 於 www.ncku-adrc.org.tw -

#30.暴力犯罪之神經心理因素暴力犯罪之家庭與社會環境因素

海馬迴 、杏仁核和額葉皮質投射到多巴胺的神經元都變得更容易. 興奮。 • Brian Knutson的研究顯示出人在預期獲得金錢酬賞時,多巴胺路. 徑活化。 於 ecourse2.ccu.edu.tw -

#31.海豚班

發佈時間:2020-09-07 (更新:2020-09-09 00:20), 發佈者:吳沸雯. 標題:影片分享~『杏仁核、海馬迴、前額葉與情緒之關聯』- 光流聯合診所楊紹民院長解說. 於 class.kh.edu.tw -

#32.杏仁核-上 - 科學Online

杏仁核 位在海馬迴(hipocampus)旁回溝深處,基底核(basal ganglia)的側腹面(圖一)。杏仁核和海馬迴都屬於邊緣系統(limbic system)的皮質下中樞,除了影響 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#33.父母的教養方式決定孩子的用腦模式!用紅綠燈,給自己90秒緩衝

腦幹上方是「邊緣系統」,包含杏仁核和海馬迴,用來處理情緒,因此又稱為「情緒腦」也就是「下層腦」。嬰幼兒的情緒腦已經開始運作,能夠感受到危險、 ... 於 www.mababy.com -

#34.視覺生理 中樞階段 - 交大視知覺上課筆記

LGN ── 視丘中專門接受來自視神經的神經核,受刺激後再釋出神經素,傳訊入大腦。 1. LGN 的分層:視丘與LGN 都各有一 ... 海馬回與杏仁核負責我們的記憶、情緒處理。 於 web.tcfsh.tc.edu.tw -

#35.前顳葉切除術

這種型態的發作常有海馬回( Hippocampus)或顳葉內側硬化症(mesial temporal sclerosis). ... 源自海馬和杏仁核的發作,可能有內臟活動改變的先兆,並可能合併失語。 於 www.tcmg.com.tw -

#36.杏仁核- PanSci 泛科學

所有類型的記憶都會歷經三個基本過程,分別是編碼、儲存、提取,你可以藉由對自己說話來幫助海馬迴標記重要事項,或是加上情緒,讓杏仁核幫你記得。 於 pansci.asia -

#37.大腦都知道:哈佛研究虐待、忽略與情緒勒索對腦部發展的影響 ...

不論是否跟不當管教有關,根據過去的大腦相關研究發現容易受到壓力影響的地方是「海馬體(Hippocampus)」(圖2-1)、「杏仁核(Amygdala)」( ... 於 www.books.com.tw -

#38.創傷的神經認知功能機制以及治療原則

童年創傷的個案,海馬迴體積減少; 海馬迴體積減少,導致後續PTSD危險因子; 杏仁核、以及海馬、中隔、前額功能異常:導致對於創傷事件的誘發因素造成的恐懼無法消除 ... 於 www.tncghb.gov.tw -

#39.我得不到的其他人也別想要?跟血清素有關 - 工商時報

分泌血清素的神經位於中腦的縫核部位,於額葉的前額葉皮質形成突觸,並伸向視丘、紋狀體、海馬迴、杏仁核、脊髓等部位的神經,藉此傳遞資訊。 於 ctee.com.tw -

#40.大腦認知功能的運作與缺損

扣帶迴. 基底核. 下視丘. 杏仁核. 海馬迴. 大腦構造圖. 圖一圖二. Page 3. 40 .台灣巴金森之友. (n. 變動. 二. 體的. 認知. (L. 的蛋. 樣存. 除. 的重. 疾病. 不同. 於 www.pdcare.org.tw -

#41.【勵馨服務】如果你跟熊住在一起: 創傷知情眼光

情緒中心杏仁核(Amygdala)隨即遭到活化, ... 的回憶裡面,她進一步說:「研究更顯示,高濃度的皮質醇會損害負責學習與記憶的海馬迴(Hippocampus),長久下來海馬迴逐漸 ... 於 www.goh.org.tw -

#42.杏仁核和大腦皮層」 的陸續出現損害。 這些變化 - Facebook

自戀者的大腦長期暴露於,童年時期的創傷,造成的持續壓力,會損害海馬迴中的腦細胞,使其「體積逐漸縮小, 然而杏仁核卻變大」。 這些自戀者,長期通過丟棄消極的 ... 於 m.facebook.com -

#43.綜說- 麩胺酸系統在憂鬱症中可能的角色

大鼠的嗅球投射麩胺酸神經纖維到杏仁核(amygdala),而杏仁核也有複雜的麩. 胺酸神經系統聯繫其他腦區,並且參與動物對 ... form cortex) 與海馬迴(hippocampus) 內神經. 於 www.sop.org.tw -

#44.《空間香氛》:氣味,如何創造我們的嗅覺記憶? - every little d

嗅覺可以直接透過大腦邊緣系統,刺激杏仁核與海馬迴,影響我們的情緒、記憶與荷爾蒙;而這個觀點就點明了「嗅吸」與「情緒」的直接關聯,成為在空間中 ... 於 everylittled.com -

#45.杏仁核 - 政府研究資訊系統GRB

基礎研究發現恐懼制約的成立是與其側杏仁核的長期增長(LTP)有關。 ... 關鍵字:創傷後壓力症候群;睡眠;記憶痕跡細胞;海馬迴;杏仁核;外側下視丘;光遺傳學;化學 ... 於 www.grb.gov.tw -

#46.海馬迴- 教育百科| 教育雲線上字典

這個部分剛好也就是海馬迴的地方,因此他的左右的海馬迴、以及杏仁核,也被摘除掉了。 手術之後,手術後癲癇的症狀被有效控制,但自此以後H.M.失去了形成新的陳述性長 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#47.衛教專區> 邊緣性人格之病理生理學:催產素之角色

在負向情緒裏,邊緣性人格有較低的前額葉底區活性(orbitofrontal cortex activity)、有較小的杏仁核、海馬回及扣帶回(cingulate gyri),以及其前額葉與邊緣系統都有 ... 於 thmh.khja.org.tw -

#48.隨心的杏仁核,邁步的海馬迴 - Japan Walker

回來台灣也有幾天了,想寫寫琉球雜文。 出國前曾自信滿滿的說自己要極簡旅行,是不會多買些什麼回來的,結果也是落得行李箱滿滿,但與以往不同, ... 於 www.japan-walker.net -

#49.杏仁核,海馬體,松果腺,大腦器官為什麼名字都這麼奇怪?

在杏仁核中間的是松果體,松果體因為形狀類似松果而得名,因為主要功能是分泌激素,所以也可以叫松果腺。松果體是人體內最小的器官,但功能卻很重要,在 ... 於 kknews.cc -

#50.回彈力向度&回彈力大腦

海馬迴 可當作短期記憶的暫留區,使訊息能順利轉入. 長期記憶,恆河猴的實驗發現海馬迴前端接近杏仁核. 處,同時也扮演了在不同情境調節抑制行為的角色. 於 www.shinpu.org -

#51.blog

[4]而經過加工的嗅覺訊息再投射到大腦邊緣系統的杏仁核、海馬迴、眶額皮質等部位。讓我們整理、簡化一下; 感知氣味的途徑: 於 kaiaola.com.tw -

#52.經營管理研究所 - 國立交通大學

邊緣系統(limbic system):一群負責各種情緒(例如攻擊、恐懼與快樂)以及. 形成記憶的大腦結構。邊緣系統是由許多結構所組成,包含杏仁核、海馬迴、. 視丘、下視丘等。 於 ir.nctu.edu.tw -

#53.「共築防線·安心校園」COVID-19專業宣導- 影音專區 - 心快活 ...

接下來從心理災難的本質,從生理的結構切入,介紹杏仁核與海馬迴是如何在災難的狀況下持續受到傷害,並以燙傷為例,心理災難也是需要及早處置。 於 wellbeing.mohw.gov.tw -

#54.散步1小時,腦中「緩解壓力」的額葉就變大了 - 報橘

壓力不僅會使海馬迴縮小,似乎對額葉也具有相同作用。 ... 當額葉變得更活躍,我們似乎會顯得更平靜、壓力更小,並且更容易抵擋杏仁核產生的焦慮。 於 buzzorange.com -

#55.社交行為功能簡介:腦與心智(上) - BIIC LAB

接著其他學者找到了其他處理臉部的區域,稱為枕下回(inferior occipital ... 比較後發現此疾病的患者平均擁有較健康者小19.2%體積的海馬迴與小31.6%體積的杏仁核, ... 於 biic.ee.nthu.edu.tw -

#56.高雄長庚紀念醫院腦神經外科

最常見術式切除前顳葉以及杏仁核海馬迴約70%~80%機會癲癇可以顯著或完全控住. 然而在優勢腦半球這樣手術可能影響語言記憶功能. 古典式顳葉切除. 前內顳葉切除(AMTL). 於 www1.cgmh.org.tw -

#57.前額葉、杏仁核、海馬迴,與激素們 - Medium

面對寫文練習,竟有突然跌落的恐慌。覺得自己腦子不好使。爬文看到長期壓力會讓杏仁核過度運轉,也就是情緒很多。長期壓力也會殺死記憶細胞。這些都是我對自己不滿意的 ... 於 medium.com -

#58.情緒是怎麼產生的? - 聽萬物的語言

1海馬迴:海馬迴是記憶的儲藏室,它會和杏仁核頻繁地交流訊息,將情緒有關的記憶存入,並把相關的記憶傳給杏仁核,影響杏仁核形成的情緒。 於 naturelanguage.wordpress.com -

#59.如何面對情緒高張的孩子

杏仁核 -前額葉不同步成熟. 神經元修剪出錯. 理性腦. 前額葉皮質. 情緒腦. 杏仁核. 海馬迴. 3. 心身症狀(失火). 生理:自律神經失調. 心理:調適方法不足. 於 www.cshs.ntpc.edu.tw -

#60.海馬迴杏仁核 - YCQD

路徑(一)杏仁核將壓力訊息連結至海馬迴,產生情緒杏仁核(Amygdaloid)又稱扁桃核,杏仁核負責情緒。許多人都有這樣的經驗,至於大腦皮質是負責思考,病人H.M.好像 ... 於 www.bailliphornay.co -

#61.海馬迴與長期記憶

這個部分剛好也就是海馬迴的地方,因此他的左右的海馬迴、以及杏仁核(amygdala, 負責情緒功能的區域),也被摘除掉了。 手術 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#62.打開大腦的黑盒子,解密人類的情感、決策與謊言

... 患者此大腦情緒迴路功能失常,包括:前額葉、前扣帶迴、杏仁核、海馬迴… ... 蘇冠賓醫師表示,這項研究使用海馬迴神經細胞的神經新生做為體外人類 ... 於 www.charmingscitech.nat.gov.tw -

#63.真的假的?老覺得人生好痛苦,是大腦「趨吉避凶」的機制?

例如當你回到家,毛小孩會到門口迎接你,但爬蟲類寵物蜥蜴就不會有這種反應 ... 前額葉皮質」、主掌短期記憶的「海馬迴」、掌管情緒記憶的「杏仁核」 ... 於 www.twreporter.org -

#64.陸、實驗討論

促進過程中確實引起老鼠杏仁核內ERK/MAPK 之磷酸化表現。此部分 ... 之抑制劑PD98059,發現杏仁核. PD98059 之投予能有效的抑制條件化恐懼消減作用;而海馬迴則否,證. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#65.超越「癲」峰(三) 癲癇可治癒腦部免病變 - 健康醫療網

二、選擇性杏仁核海馬迴切除術:適用於外側顱葉正常的病患,有點在於可保留人生記憶。 三、顳葉外皮質/致癇病灶切除術:將致病的病灶切除,如,皮質發育不良、腫瘤或 ... 於 m.healthnews.com.tw -

#66.杏仁核:大脑的“恐惧中心”丨原创 - 知乎专栏

大脑纵剖面和杏仁核的位置大脑覆盖于丘脑、脑干和小脑之上;其中海马、穹窿、扣带回、海马回、隔区、杏仁核等,构成边缘系统,对情绪及记忆起很大作用。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#67.腦波電極介紹顱外腦波電極(Extracranial electrode) 頭皮電極及 ...

杏仁核 (amygdala)以及海馬迴(hippocampus);這些位置常是硬腦膜下電極較. 難覆蓋的地方。藉由數個大腦深部電極建構的立體定位的腦波圖則稱為立體腦波. 於 www.vghtc.gov.tw -

#68.情緒與腦科學

... gyrus)及海馬迴(hippocampus)、杏仁核(amygdala)、眼框額葉皮質(orbitofrontal cortex) 及部分的基底核(basal ganglia)[1]。 於 investigator.tw -

#69.癲癇症之外科治療 - 臺灣醫學會

2)選擇性杏仁核-海馬迴切除術。3)顳葉外皮質切除術:須先利用各種顱內電極植入術來確定其致癇病灶以及作腦功能性 ... 於 www.fma.org.tw -

#70.焦慮和憂鬱極度相關:腦結構和體質分析大型研究

左邊大腦的杏仁核、海馬迴週邊、左邊的丘腦、前扣帶迴,高度的活化和情緒及社交線所處理的過度敏感有關. 左邊的前扣帶迴,和調節情緒經驗有關左邊的 ... 於 www.tact4brain.com -

#71.海馬迴與長期記憶 - BBIO

這個部分剛好也就是海馬迴的地方,因此他的左右的海馬迴、以及杏仁核(amygdala, 負責情緒功能的區域),也被摘除掉了。 手術之後,病人H.M.好像恢復正常,不再癲癇。但是, ... 於 bbio.pixnet.net -

#72.杏仁核、海馬迴、前額葉與情緒之關聯,調整孩子脾氣暴躁的腦

杏仁核 - 圖片來源:http://www.brainlohas.org/wonderfulbrain/guide_b.htm.彩光養生/彩光活力.要如何調整孩子脾氣暴躁的腦?現代人生... 於 info.todohealth.com -

#73.竟能防失智!殺死癌細胞、促血流只要做一件事就行

杏仁核 位於主管記憶的海馬迴旁邊,會把喜不喜歡、快不快樂等情緒傳達到海馬迴,所以很感動的事物、情緒非常差等記憶,會很鮮明地留在腦海裡。 於 www.edh.tw -

#74.想擺脫惡夢糾纏先了解成因| 民眾日報

許正典指出,動眼期所作的夢,醒來後比較容易記得,而且印象清晰、深刻;除了動眼期之外,在海馬迴、杏仁核與前額葉等大腦區域相互影響下,深沉睡眠期 ... 於 today.line.me -

#75.hippocampus 海馬迴- 大腦與行為

「海馬迴」英文稱為hippocampus,是從希臘文字根hippos (馬) + kampos (海 ... 剛好也就是海馬迴的地方,因此他的左右的海馬迴、以及杏仁核(amygdala, ... 於 sites.google.com -

#76.神經系統傳遞訊息掌控情緒| JMHF

額葉與情緒: 情緒涉及大腦很多部位和路徑的協調,特別重要的部位有額葉,負責腦部執行能力;杏仁核在經歷恐懼等負面情緒時顯得特別活躍;而海馬迴則調整行為以配合情境。 於 www.jmhf.org -

#77.面對心碎,我是怎麼了? - 社團法人中華民國器官捐贈協會

憂鬱會導致腦部大範圍的改變,包括負責調節睡眠行為和情緒的杏仁核、處理記憶及調節賀爾蒙的海馬迴,都會受到影響。這些改變干擾了身體與大腦的核心重要功能,所以造成 ... 於 www.organ.org.tw -

#78.海馬迴出槌記憶力變差 - 華視新聞網

答案是大腦主管記憶的海馬迴,如果神經核分泌的化學物質不夠,記性就會變差 ... 而且情緒也會影響記憶,因為主管情緒的杏仁核,就在神經核旁邊,距不 ... 於 news.cts.com.tw -

#79.「腦科學認證」的緩解壓力、對抗焦慮方法大公開!運動類型

除此之外,額葉和海馬迴在鎮靜杏仁核方面的能力,也會因為運動而變得更好,進而防止了焦慮的產生。 快樂處方箋. 擺脫壓力和焦慮的妙方 從實際的角度來 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#80.「記憶海馬迴杏仁核」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

「記憶海馬迴杏仁核」資訊懶人包第1頁/ 共5頁 ... 腦科學... ... 杏仁核是边缘系统的皮质下中枢,有调节内脏活动和产生情绪的功能。引發应急反应,讓動物能夠挺身而戰或是逃離 ... 於 1applehealth.com -

#81.認識創傷壓力症候群

2. 上述區域活化而刺激的壓力賀爾蒙的分泌:杏仁核的過度反應會促使人體產. 生「皮質醇(Cortisol)」,俗稱壓力賀爾蒙。長期分泌這種激素會對海馬迴形成. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#82.加工食品可能損害大腦記憶力!研究:DHA有助降低影響

加工食物除了容易導致肥胖和第二型糖尿病有關之外,專家更進步想探討不健康的飲食可能會引發哪些身體變化,特別關注在大腦中海馬迴體和杏仁核區域。 於 tw.news.yahoo.com -

#83.海馬迴+杏仁核 - 阿摩線上測驗

「海馬迴」英文稱為hippocampus,是從希臘文字根hippos (馬) + kampos (海怪)而來的。 圖1 海馬迴在人腦裡面的. ... (C)頂葉皮質、海馬回、杏仁核 於 yamol.tw -

#84.博碩士論文行動網

論文名稱: 淨化呼吸瑜伽在家練習增加迷走神經調節之心率變異與靜息態杏仁核功能 ... 幹/前額葉腦迴區/紋狀體/腦島/丘腦/小腦/海馬旁迴/顳葉上回/中央前迴/海馬迴/屏狀 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#85.人的情緒面-大腦的角色

邊緣系統在大腦. 皮質之下包括,杏仁核,海馬迴,扣帶迴,穹窿,等。下視丘與腦下. 垂體(內分泌系統)相連,對壓力作反應,分泌荷爾蒙包括親腎上腺. 皮質荷爾蒙( ... 於 www.yct.com.tw -

#86.[譯文]杏仁核不是大腦的恐懼中樞! - 哇賽!心理學

大家對海馬迴過度的投入研究,只因它在大腦記憶功能上有所貢獻,關於這點我甚至有時有些抱不平。儘管如此,近些年來是輪到杏仁核被關注了,由於杏仁核幾乎 ... 於 onyourpsy.com -

#87.選擇性切除術根治「難治型癲癇」 - 即時新聞- 自由健康網

這次手術採取新路徑,從顳葉和額葉的縫隙深入到海馬迴,只選擇切除部分的海馬迴和上方的杏仁核病灶,不傷及顳葉及其功能,但手術難度高,不能傷到周邊腦 ... 於 health.ltn.com.tw -

#88.家庭暴力相對人處遇流程 - 高雄市立凱旋醫院

目前對創傷後壓力症候群(PTSD)與大腦結構有關之研究發現,除了杏仁核與海馬迴與PTSD的發展有顯著關係之外,還包括前額葉皮質區,且發現PTSD症狀嚴重度與前額葉的反應有 ... 於 ksph.kcg.gov.tw -

#89.愁情俗事,如何不上心頭?大腦情緒迴路與十脈輪禪定案例剖析

筆者藉從事自然醫學的研究,在臨床上利用量子儀器Metatron觀察關於海馬迴與杏仁核附近的能量狀態,以下3個案例,是受測者在專注頭部三脈輪10分鐘前後 ... 於 www.zencosmos.com.tw -

#90.情緒大腦的祕密檔案|每週好書讀 - 中央社

但是最近卡林恆河猴的實驗發現海馬迴的前端,很接近杏仁核那裡,同時也扮演了在不同情境調節抑制行為的角色。 這個發現符合我們所觀察到的創傷後壓力 ... 於 www.cna.com.tw -

#91.情緒大腦迴路 - 腦造影實驗室

麥克連認為海馬迴為邊緣系統中心, 情緒訊息由海馬迴傳送到大腦的其他區域,產生情緒經驗 ... 在邊緣系統理論逐漸式微時,杏仁核為情緒處理中心的這個想法,開始被提了 ... 於 bml.ym.edu.tw -

#92.認識主導情緒產生的杏仁核 - Han-Wen探索分享體驗世界

杏仁核 (Amygdala)位於腦底部,屬於邊緣系統的一部分,因為形狀類似杏仁而得名。 ... 症女性病患以及23個女性健康者的海馬迴及杏仁核體積,分析比較後發現此疾病的 ... 於 ebenezer.pixnet.net -

#93.你所不知道,關於大腦的10個秘密∼ - Heho健康

長期記憶在大腦皮層和海馬迴的雙向交流中形成,要歷經好幾年,海馬迴切斷 ... 腦右半球的杏仁核,並記住理性重點,而女性傾向活化左半球的杏仁核,並 ... 於 heho.com.tw -

#94.掌握您的情緒:情緒類型背後的科學 - Ask The Scientists

大腦的許多部分在邊緣系統中一起工作,最值得注意的是海馬迴和杏仁核。 海馬迴. 海馬迴位於大腦的中心並分支位於左右腦半球圓。海馬迴(hippocampus)這個 ... 於 askthescientists.com -

#95.延緩大腦退化芳療、頭皮按摩「活腦2奇招」有效! - 健康2.0

... 系統各處,包括掌控記憶的海馬迴、掌控情感的杏仁核、掌管自律神經的下視丘,以及調節血壓、心跳的扣帶迴,進而產生化學作用,刺激大腦功能運作。 於 health.tvbs.com.tw -

#96.杏仁核與海馬迴在麻醉狀態下味覺與場地制約之角色

杏仁核 與海馬迴在麻醉狀態下味覺與場地制約之角色. 陳, 德祐 (PI). 心理學系. 研究計畫: Research project. 概覽. 專案詳細資料. 狀態, 已完成. 有效的開始/結束日期 ... 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#97.第二章文獻探討- 第一節大腦科學與學習

成;三歲以前掌管記憶的海馬迴還未成熟,無意識的情緒存放在杏仁核中,. 杏仁核可能一出生尌有功用。當嬰兒逐漸長大時,髓鞘逐漸形成,讓大腦中. 於 www-ws.gov.taipei