東西方環境思想的相同及相異之處的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

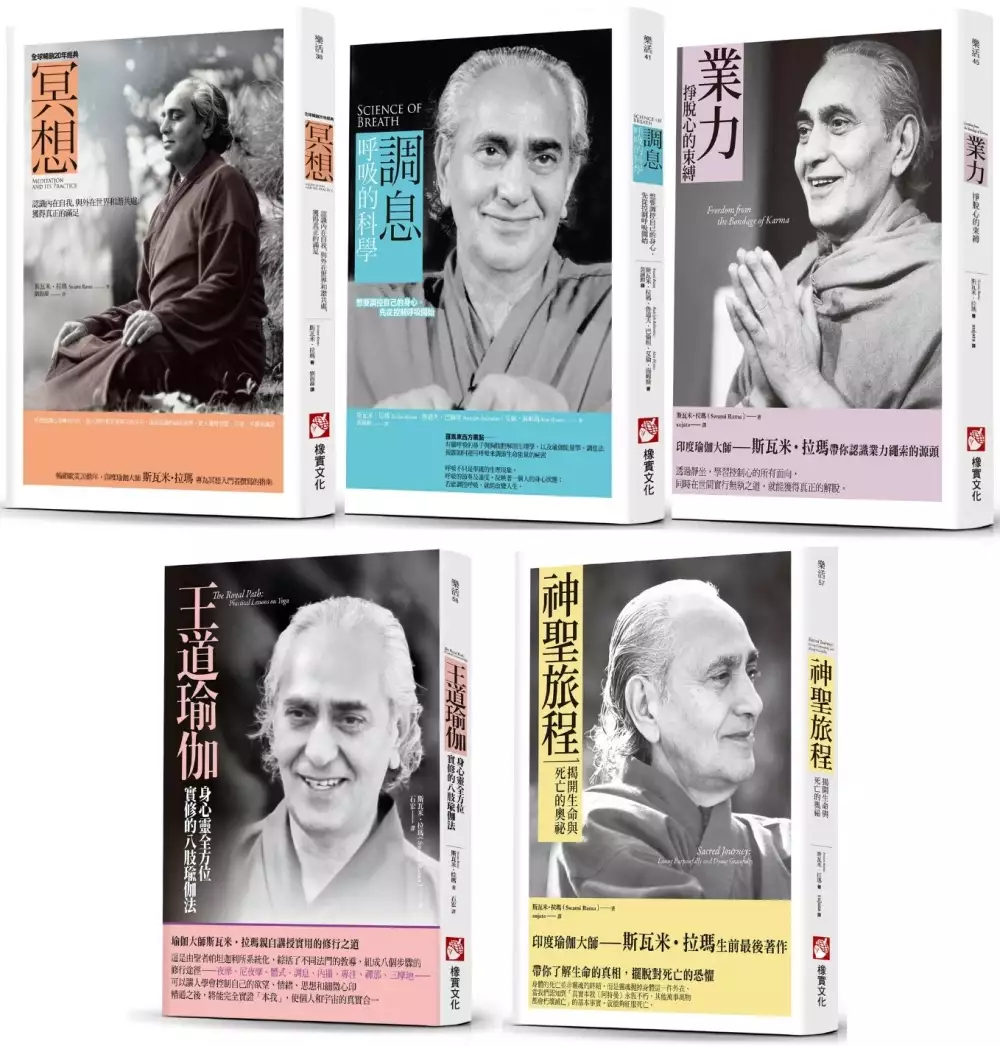

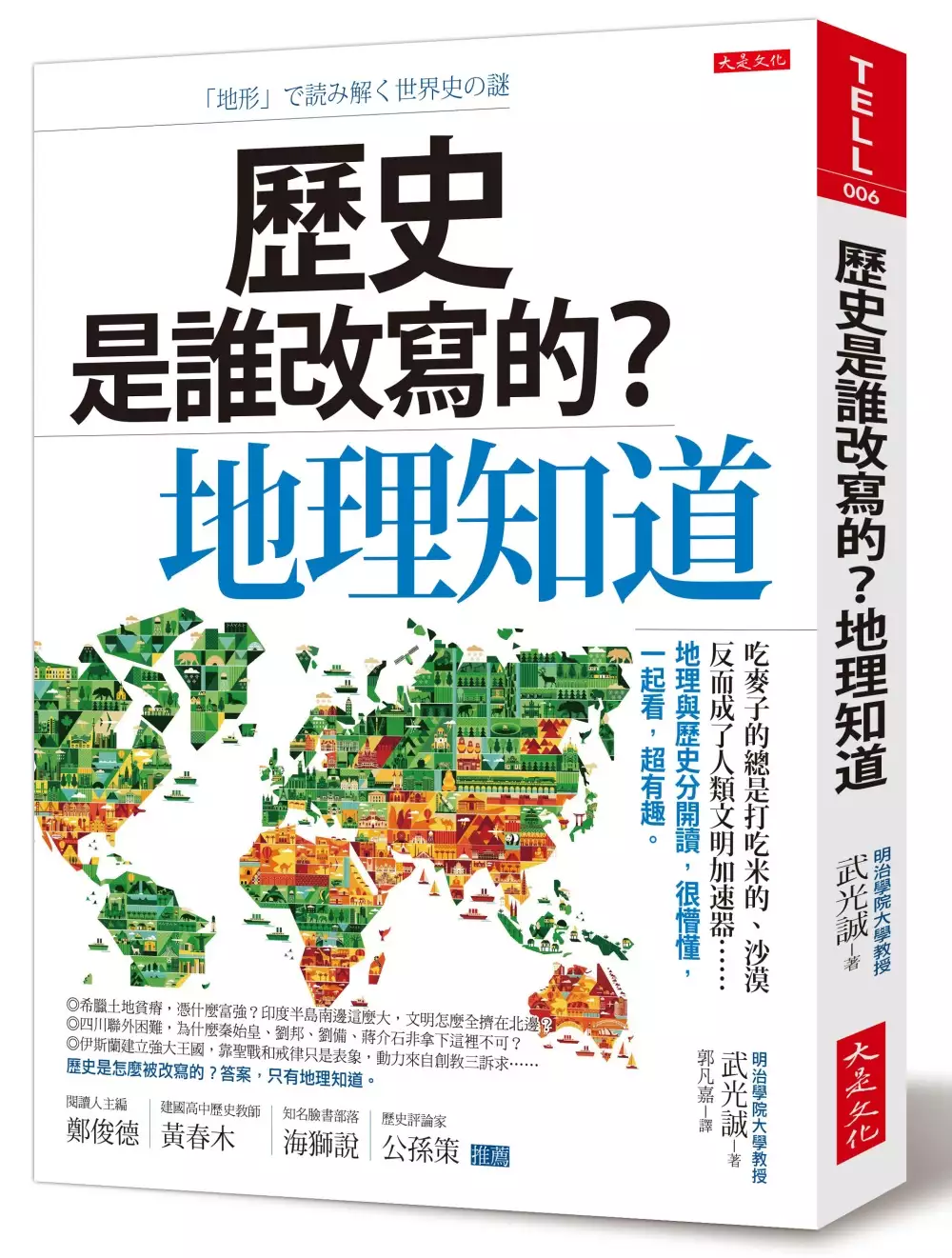

東西方環境思想的相同及相異之處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦斯瓦米‧拉瑪,魯道夫‧巴倫坦,艾倫.海姆斯寫的 【斯瓦米‧拉瑪瑜伽實修系列套書】(五冊):《冥想【全球暢銷20年經典版】》、《調息‧呼吸的科學》、《業力》、《王道瑜伽》、《神聖旅程》 和武光誠的 歷史是誰改寫的?地理知道:吃麥子的總是打吃米的、沙漠反而成了人類文明加速器……地理與歷史分開讀,很懵懂,一起看,超有趣。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站东西方文化区别与英美文学欣赏也說明:在人类各不相同的文化模式中,东方与西方两大迥然相异的文化一直是人们研究的重点。 ... 英美文学作为特定地理历史社会环境中出现的文学,是植根于西方自由精神、在 ...

這兩本書分別來自橡實文化 和大是文化所出版 。

南華大學 宗教學研究所 黃國清所指導 孫淑儀的 唯識學轉識成智歷程與榮格個體化過程比較研究―以心識轉變為中心 (2017),提出東西方環境思想的相同及相異之處關鍵因素是什麼,來自於唯識學、轉識成智、心識轉化、榮格、個體化、心理投射。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 設計研究所 林廷宜、林品章所指導 孫祖玉的 臺灣日治中期裝飾藝術風格的設計表現 (2011),提出因為有 裝飾藝術、女性、設計史、臺灣日治時期的重點而找出了 東西方環境思想的相同及相異之處的解答。

最後網站李奧波《砂郡年紀》土地倫理思想之研究則補充:阿道˙李奧波(Aldo Leopold ,1987-1948)畢業於耶魯大學森林系,服務於美國林務署,曾. 任教威斯康辛大學擔任獵物管理的教授。1949 年《砂郡年紀》(A Sand County ...

【斯瓦米‧拉瑪瑜伽實修系列套書】(五冊):《冥想【全球暢銷20年經典版】》、《調息‧呼吸的科學》、《業力》、《王道瑜伽》、《神聖旅程》

為了解決東西方環境思想的相同及相異之處 的問題,作者斯瓦米‧拉瑪,魯道夫‧巴倫坦,艾倫.海姆斯 這樣論述:

本套書組合:《冥想【全球暢銷20年經典版】:認識內在自我,與外在世界和諧共處,獲得真正的滿足》+《調息‧呼吸的科學:想要調控自己的身心,先從控制呼吸開始》+《業力:掙脫心的束縛》+《王道瑜伽:身心靈全方位實修的八肢瑜伽法》+《神聖旅程:揭開生命與死亡的奧祕》 集結印度瑜伽大師-斯瓦米‧拉瑪 生前著作系列 從進入冥想、調息和認識業力繩索的源頭 學習控制心的所有面向, 及實用的修行之道 讓我們一步一步了解生命的真相和死亡的意義! 《冥想【全球暢銷20年經典版】:認識內在自我,與外在世界和諧共處,獲得真正的滿足》 暢銷歐美20餘年 印度瑜伽大師-斯瓦米

‧拉瑪 專為冥想入門者撰寫的指南 冥想能讓心念轉向內在,進入到自我更深層次的存在, 達到意識的最高境界, 使人獲得智慧、力量、平靜與滿足。 ‧除了練習冥想,沒有其他能夠真正控制全部意識的方法。 ‧只有練習冥想,才能獲得真正的滿足感,因為它會產生最高級的愉悅,並帶來無畏。 ‧只有冥想能讓我們充分體驗當下並連接永恆。 斯瓦米‧拉瑪為二十世紀最具影響力的瑜伽大師之一,曾於喜馬拉雅山區修行前後達四十餘載,融合東方修行及西方現代瑜伽理念,傳授任何人都可以練習的冥想方法。 本書特色 這是一本介紹如何進行內在修習的指南書,提供了相關練習的系統性指導,也

回答了入門階段最常見的問題,將幫助你度過最重要的基礎階段。斯瓦米•拉瑪大師從冥想概念入手,談及呼吸、體位、飲食、睡眠、精神等各方面在冥想練習中的表現,也詳細說明放鬆及呼吸等練習方法,既有心靈的指引,也是一套切實可行的指南。有了這些技巧,你就能夠隨時開始練習了。 《調息‧呼吸的科學:想要調控自己的身心,先從控制呼吸開始》 匯集東西方觀點── 有關呼吸的鼻子與胸腹腔解剖生理學、瑜伽能量學、調息法 揭露如何運用呼吸來調節生命能量的祕密 呼吸不只是單純的生理現象 呼吸的節奏及速度,反映著一個人的身心狀態; 若能調控呼吸,就能改變人生。 ◎呼吸是身體與心念

之間的連結 斯瓦米‧拉瑪與兩位美國知名醫師,分別從東方與西方的觀點,對「呼吸」進行全面的審視,包括胸腔與腹部的物理運動、呼吸道的生理與解剖學、各式呼吸習慣的生理與心理作用、鼻子構造與呼吸氣流的關係、呼吸氣流與神經系統活動的複雜模式、瑜伽觀點中潛藏在身心背後的載具「氣」(prana)等,說明了呼吸對生理健康及高階意識狀態的重要性。斯瓦米‧拉瑪也在本書中分享喜馬拉雅瑜伽士所練習的調息法,讓讀者可以立即從中受益。 不論是幫助釋放食物中的能量、影響心肺系統的功能,或是改變自主神經系統、情緒狀態等,呼吸在維繫人體器官的完整運作中,扮演著關鍵的角色。呼吸是所有生理活動的基本,並因為它碰觸到人體

眾多層面的運作,我們可以透過它來觀察與操控這些層面。 呼吸與心相互依存,掌控呼吸,心就會開始變得專一;假使呼吸不規則或斷斷續續,則心就會散亂。能控制呼吸與「氣」的人,就能控制住他的心;能控制心的人,就能控制住他的呼吸。調息能幫助練習者控制「氣」,進而達到更高層次的靈性修持。 本書將呼吸理論知識視為可被應用的個人成長工具,詳實描述了一系列實用的練習與技巧,以便讀者可有系統地控制呼吸及「氣」生命能量。這些練習都有助於擴展對呼吸的覺察,並以有益的呼吸方式來取代無意識的呼吸習慣。由於呼吸是身體與心念之間的連結,因此也可以被用來介入身體與心念的運作,隨著我們對呼吸的覺察及控制,這種介入將

可以深化生理與心理的改變。 《業力:掙脫心的束縛》 印度瑜伽大師-斯瓦米‧拉瑪 帶你認識業力繩索的源頭 透過靜坐,學習控制心的所有面向, 同時在世間實踐無執之道, 就能獲得解脫。 ‧希求行動成果的自私欲望,就是一切痛苦的根源。 ‧所謂無執之道,就是善巧無私且帶著愛地執行行動,並放下對行動成果的執著。 ‧一個能因為放下行動成果而感受愉悅的人,才可能證得圓滿。 ◎何謂「業」 「業」(Karma,或音譯卡瑪),也就是「實行(doing)與存在(being)的行動」,經常被比喻為由眾多繩線串成的繩索,用以形容自身被困在業繩的綑綁中,被生

命的痛苦以及經歷輪迴轉世的必然性所折磨。 業力是我們內在完美正義法則的展現,它是宇宙法則在人類小宇宙中的投射,並不包含武斷或懲罰的意味;這是宇宙通用的保證,保證每一個行為的結果最終都會回到其來源。因此,沒有任何一件事情的發生是偶然的。這並不是一種宿命的概念,因為無論發生何事,都是我們先前選擇和行動的結果,也是為了完成個人經驗的必然。 業繩的繩線,就是行動、想法、欲望,以及深藏於潛意識心中的隱伏人格傾向。在這些構成「業」的各種面向作用下,心一直處於持續被煽動、不斷向外尋求撫慰的狀態,結果讓許多物質、想法、幻想和享樂爭相奪取了人心的注意,於是人們變成了這些東西的奴隸。只要心依然處於

這種分心與渙散的狀態,我們就喪失從業力中解脫的希望。 我們身上已然發生的事情,是過去行動的實現;未來的一切也同樣會是目前行動的結果。先前行動所創造的業無法被改變,但是我們有能力決定未來的業。 ◎獲得智慧,從痛苦的束縛中解脫的三個原則: 1.放棄行動的成果。 2.善巧地履行責任,讓完成責任成為行動的唯一理由。 3.放下自我享受的欲望。唯有放棄對享受標的物的自私欲求,我們才可能獲得自由。我們必須學習放棄對自私享受的渴求,並開始無私地為了他人執行行動。 ◎本書簡介 為了展示每個人都必須透過研讀自我,來為自己解開束縛,斯瓦米‧拉瑪在書中分析了業的架構和心的作用,

並說明自我解脫的三個重要的階段。 斯瓦米‧拉瑪告訴我們,只有當一個人可以超越心的限制,到達至高的超意識境界,也就是所謂的三摩地,那寧靜之境,一個人才能夠真正證得業力解脫。唯有透過靜坐的練習到達此境後,真理的尋求者才能獲得至上本我的直覺覺知,並且通往自由。那是得以完全無私執行行動的自由,那是真愛的自由。 《王道瑜伽:身心靈全方位實修的八肢瑜伽法》 瑜伽大師斯瓦米‧拉瑪親自講授實用的修行之道 這是由聖者帕坦迦利所系統化 綜括了不同法門的教導,組成八個步驟的修行途徑 ──夜摩、尼夜摩、體式、調息、內攝、專注、禪那、三摩地── 可以讓人學會控制自己的欲望、情

緒、思想和細微心印 精通之後,將能完全實證「本我」,使個人和宇宙的真實合一 ※這是一套有條理而科學的學問,在教人如何自為,不強迫盲從信仰,而是鼓勵如實分辨。 ※每個接受王道瑜伽修練方法的人,都可以依照自己的親身體驗來檢驗它。 這是一條非常科學的瑜伽途徑,由帕坦迦利把它條理化之後寫了下來。只要遵循這條途徑,就可以學會控制自己的欲望、情緒、思想,以及那些沉澱在無意識中的細微心印。它非常有系統地解釋並描述了一套包含八個步驟的瑜伽功法,藉助它則可以讓個人和宇宙的真實合一。求道之人最後進到第八個階段,叫做三摩地。 不同的瑜伽法門相異之處,是在初始修練的階段,以及各有一套修

練專注的方法,但是最後的三個階段都是相通的,就是專注、禪那,以及最終的三摩地合一。它們都能通向圓滿、智慧、喜樂的境地。 《神聖旅程:揭開生命與死亡的奧祕》 印度瑜伽大師-斯瓦米‧拉瑪 生前最後著作 帶你了解生命的真相,擺脫對死亡的恐懼 身體的死亡並非靈魂的終結, 而是靈魂拋掉身體這一件外衣。 當我們認知到「真實本我(阿特曼)永恆不朽, 其他萬事萬物都會朽壞滅亡」的基本事實, 就能夠征服死亡。 「生」與「死」就像是一對伴侶,彼此為對方提供了連貫性的情節。 死亡並非一個終止的句號,而是長途旅程中短暫停歇的逗號。 ◎《卡陀奧義書》與死亡

議題 本書專注探討的奧義書是《卡陀奧義書》(Kathopanishad),這是一本揭示死亡的神祕面紗,以及探討生命意義的經典。針對今生來世、阿特曼知識的主題,《卡陀奧義書》是所有奧義書中解釋得最清晰易懂的。它清楚地定義了人類面臨諸多議題時的選擇方案,諸如生命的目的,以及在人生最後時刻必須做出的選擇。 全書的根本架構在一個極具靈性領悟的年輕人納奇凱達與死亡之主閻摩之間的對話。納奇凱達選擇放下一切,一心一意只追尋了悟本我。他想要了悟阿特曼,對了悟真實本我的渴望遠遠凌駕了其他所有的一切。閻摩在書中所描述的就是瑜伽之道,其目標就是:每一個個別靈體與存居萬物內在的至上本我之間的靈性結合。

◎人生是一趟挖寶工程 「生命意義」這份寶藏被藏在內在,被埋在層層的自我、欲望、情緒、習慣,以及其他隱藏的思想型態底下。阿特曼(個體的真實身分)就在那裡等著我們。這個挖寶工程就是世間人類存在的理由。 我們會慢慢地挖掘、剷除及脫離這一層又一層非真實、非永恆的本質,並透過這個過程學習。直到這項工程終於完工,我們了悟了自己的真實本我為止。這就是我們來到這世上的原因,這就是為何我們創造了這一切,這也是為何我們創作了這齣人生戲劇的原因,堪稱是橫跨全球取景,並囊括國際所有卡司的大製作。 ◎死亡並不是生命的結束 死亡只不過是一個車站,我們只是從上一班列車下車,然後等待開往下一個地

點的列車到來。無論我們選擇用怎樣的方式到達車站,那些生命旅程會決定我們到站時所呈現的內心狀態,同時也會決定我們來到這個旅程的轉折點時,對於即將展開的下一段旅程的準備狀態。 在死亡的時刻,靈魂拋掉身體這一件外衣。在身體死亡、腐壞之後,靈魂依然保持存在。靈魂沒有物質身體或物質宇宙現象的支持,繼續存在於靈性的領域之中。 ◎我們自己選擇了這一生的經歷 平等是絕對真理的不二法則,不公平才是人類的創造。根據重生理論,我們都應該對自己的此生與來生負起全責。每個人的出生都是根據他或她自己過去的行為來塑造成形的。 我們經常在沒有意識的情況下,選擇了下一次出生的要素。這些要素是由我們先

前的行動、思想和欲望來決定或選擇的。它們累積成深溝凹痕的印記,跟著我們生生世世地遊走。這些印記決定了轉世的所有特徵,包含了性別的男或女、會有怎樣的父母、有哪些兄弟姊妹、處於生命的何種階段、壽命的長短,以至於要遭受多少苦難、多少歡樂等,這機制並不牽涉一絲一毫的武斷或獨裁。也就是說,出生條件完美匹配了個體靈魂達成靈性成長的需求。 ◎死後的世界 關於死後的生命,每個人都會根據他或她的宗教信仰,預先賦予不同特定的期待。人們心目中的這些天堂,都只是個人所謂的最高欲望已達到滿足的心靈疆域。 每個人都有各自獨特的欲望,都各自定義了所謂的至高無上的快樂。同時,他們也都希望有一個地方可以讓這

些願望都能夠實現。這個天堂其實就是個人想法和欲望的投射,它就跟夢境一樣並不真實。 天堂或其他類型的死後世界,都不是一種靜止不動的狀態,而是由個人本身的念頭和行動而決定的可變動情境。那些經驗著天堂世界、享受天堂快樂的人,是由於過去的善行和善念賦予了他們這樣的福報。然而,善行與善念有其限制,同樣的,因為善行善念所累積的福報也是有所限制的。天界的快樂和人間的快樂類似,即便經驗及享受天界快樂的時間有可能比較長,還是有結束的時候。

唯識學轉識成智歷程與榮格個體化過程比較研究―以心識轉變為中心

為了解決東西方環境思想的相同及相異之處 的問題,作者孫淑儀 這樣論述:

唯識學緣於心識認識外境時,主客認識都是發生在心識之中,是主體心識的變現作用,非真實外境,但有情眾生執以為實有,而成偏計所執,遂造成生命坎陷的困境,而提出發菩提心、聞熏習、止觀、修波羅蜜、……等修行以了悟真理,轉染成淨、轉識成智。榮格心理學指出人類心理投射於外在世界,以求發展自我、認識適應社會環境,但投射作用是主體心靈的内容,放映到客觀世界,是主體心識的變現,並非事物的本質,芸芸眾生攀緣認識客體,終致心靈沮喪虛空,而提出個體化,藉由字詞聯想、積極想像、夢的解析以探索心靈,開啟心靈意識,使意識與無意識達成有意識的整合,完成生命的自在圓滿。 唯識學是東方佛教心理學,提出潛意識觀照轉化修行;榮

格心理學是西方心理治療學,深入潛意識心靈人格成長治療。東西方心靈似有其共通之處,東方唯識學與西方榮格心理學在心識思想上有何異同?唯識學轉識成智歷程與榮格個體化歷程是否有其相通相異之處?本論文以心識轉變現象分析兩者核心思想,從心識內涵、核心真理、修行方法、成長歷程四面向比較兩者之異同。 經由研究發現唯識學與榮格心理學在心識內涵上有同有異:唯識阿賴耶識與榮格集體無意識,相通的是都具有宇宙萬法的本源意義;相異的是阿賴耶識每人不同,集體無意識人人相同。唯識末那識與榮格自我,相通的是都具有執取性質;相異的是末那識盲目執取,自我具理性與理想。唯識前六識與榮格意識,相通的是唯識前五識與榮格意識都為覺識,唯

識第六意識與榮格自我都是主導者。唯識種子現行與榮格心理投射,相通的是唯識種子現行與榮格心理投射原理相通。 在核心真理上:唯識是唯識真如,榮格是本我。在修行方法上:唯識是緣起成就,榮格是內在體證。在成長歷程上:唯識經五位修行,榮格歷意識五階段成長。唯識學與榮格心理學有可互補處,在幫助瞭解人類心理,增進心靈成長上,各具其意義與價值,唯識學與榮格心理學的比較研究,可提升東西方心靈的對話空間與現代關注。

歷史是誰改寫的?地理知道:吃麥子的總是打吃米的、沙漠反而成了人類文明加速器……地理與歷史分開讀,很懵懂,一起看,超有趣。

為了解決東西方環境思想的相同及相異之處 的問題,作者武光誠 這樣論述:

◎希臘土地貧瘠,憑什麼富強?印度半島南邊這麼大,文明怎麼全擠在北邊? ◎造成朝鮮分南北的,不是三十八度線,而是洋流、樹葉、和米麥—— ◎四川聯外困難,為什麼秦始皇、劉邦、劉備、蔣介石非拿下這裡不可? ◎伊斯蘭建立強大王國,靠聖戰和戒律只是表象,動力來自創教三訴求…… 歷史是怎麼被改寫的?答案,只有地理知道。 在學校,地理與歷史都是分開讀,所以不知前因後果,很無聊。 但是,日本知名歷史學者、明治大學教授武光誠認為, 歷史和地理放在一起看,故事的來龍去脈就清楚了,讀起來超有趣, 因為,地理是歷史之母,地形、氣候本會限制人們的生活方式,

但人類卻用盡智慧克服障礙,發展文明。 ◎越過峻嶺卻立刻碰上沙漠,是綠洲串起亞洲和歐洲,不是中國打通綠洲絲路: .中亞乾燥因高山圍繞,雨水進不來,人們利用來自山麓的湧泉跟綠洲,並沿著綠洲當據點,發明坎兒井發展農業。 .人類文明的發展通常是漁獵、畜牧,然後農耕,但「這裡」不是這樣。 .當許多綠洲都市連起來能貫穿沙漠,東、西方商隊因此能順利通過乾燥地區。 ◎為了爭奪綠洲,漢朝邂逅希臘、唐朝大戰阿拉伯,蒙古橫掃東西,改變歷史: .蒙古人沒文明?錯了。他們整頓絲路交通、建立驛站、加強貿易道路的警備,因為他們還在草原遊牧時,就注意到貿易帶來的好處。 .之後

成吉思汗登位,積極到處征討,在蒙古帝國的統馭下,各地急速發展。 ◎希臘土地貧瘠,如何致富?還成為西方文明起源? .雖然地形不適合種穀,不過人們在山坡地開闢果園,種植葡萄跟橄欖,並做成葡萄酒跟橄欖油販售。 .於是希臘人在海岬多建港口,海上貿易用酒油換糧食,順便建立殖民地。 .希臘人買奴隸,讓他忙工作,自己的時間不是用來耍廢,而是用來念書(所以希臘哲學這麼多)以及強健身體(斯巴達三百壯士是真的)。 ◎中國地理太複雜,只好用「樹葉」分南北最簡明──哪種樹葉: .中國人自認發源於黃河文明,但國外學者主張,其實大陸有黃河文明和長江文明, .春秋戰國時代長江文明就很

興盛,還進入五霸七雄,是哪些國家呢? .為什麼說長江文明自成體系?證據是?長江文明後來跑哪去了? 答案提示:吃麥子老是打吃米的。 ◎四川偏僻,卻是最強根據地。秦始皇、劉邦、劉備、蔣介石都需要這個大糧倉: .四川的地形與氣候適合種植稻作,當地食材豐沛。 .標高很高,四周又有高山當天然屏障,敵人難以入侵。但,更重要的是── .秦國占領四川,秦始皇得天下;項羽放棄四川,等於放棄漢中掌控的綠洲貿易,項羽沒讀好地理,招致失敗。諸葛亮拿不下漢中,鞠躬盡瘁;西夏掌握漢中,和宋遼三分天下。 ◎西歐從樹海下養豬,到飄洋過海殖民: .「西歐」是哪裡?不用地理來看,你不會

秒懂這段歷史。讀了地理才知道…… .日耳曼人不算滅了羅馬帝國,而是吸收了她,因為…… .直到中世紀中葉,西歐一直是樹海覆蓋的養豬之地。 .西歐為什麼會進入大開墾時代?為什麼文藝復興之前,作者不說是黑暗時代? .文藝復興末期,歐洲怎麼會民族國家紛紛興起?開始積極殖「民」。 以地理角度解析歷史,用歷史故事統整地理,地理與歷史分開看,往往一頭霧水,但一起讀,超有趣。 名人推薦 閱讀人主編 鄭俊德 教育部師鐸獎得主、建國高中歷史科教師 黃春木 歷史評論家 公孫策 知名臉書部落客 海獅說

臺灣日治中期裝飾藝術風格的設計表現

為了解決東西方環境思想的相同及相異之處 的問題,作者孫祖玉 這樣論述:

本論文主要探討1920-30年代流行於歐美的裝飾藝術風格(Art Deco Style),在日治中期臺灣殖民社會的設計發展與表現形式。首先探討西方裝飾藝術設計運動之歷史源由,歸納其形成的主要風格特徵,其次,探討日本明治維新以降現代設計的形成,與裝飾藝術在日本的發展狀況,最後,再進一步從日治時期臺灣建築與平面設計作品、社會文獻資料進行調查,探討兩次世界大戰之間流行於歐美的裝飾藝術風格,透過殖民傳播的途徑,輾轉輸入至臺灣,在臺灣殖民社會的發展背景與流行效應,以及日治中期臺灣裝飾藝術設計的風格特色。本研究發現,臺灣裝飾藝術設計作品兼具有西方裝飾藝術風格的呈現、日本文化元素的應用、臺灣本土語彙的融合

等多元性之視覺文化。結論就日治中期臺灣裝飾藝術設計文本特徵與設計思潮因素提出三項結果:(1).裝飾藝術建築與平面設計文本經過東、西方異同比較後發現,除能找到一致性的風格形式與主題之外,相異處為臺灣民間漢、閩、客之私家宅院保留傳統閩南建築文化的居室生活慣性,僅在屋身局部添加裝飾藝術元素,形成了臺灣特有的裝飾藝術建築表情。臺灣裝飾藝術平面作品主題圖像則獨立發展出亞熱帶地域性的主題群,以及殖民主權的主題群。(2).透過歷史研究文本背景之研究,得到裝飾藝術折衷性質的反證,以及裝飾藝術時期的女性文本與女權運動具有密切之關聯性。(3).日本的西方文明學習經驗帶入殖民地臺灣,建立了臺灣裝飾藝術流行的接觸途徑

,透過對臺殖民方針與國家現代化政策主導下,促使了臺灣裝飾藝術的快速發展。本文透過歷史研究,在相同時間軸下之東、西方,進行裝飾藝術設計風格的關連性探討與流行文化脈絡的連結,希望對於臺灣設計史的建構有所幫助。

東西方環境思想的相同及相異之處的網路口碑排行榜

-

#1.西方哲學Western Philosophy: 最新的百科全書

對不同時代西方哲學人類學思想的分析表明,關於理解人的本質、複雜性和模糊性的觀點是多種多樣的。 The analysis of anthropological ideas of Western philosophy of ... 於 academic-accelerator.com -

#2.当西方遇见东方:东方管理理论研究综述

在早期社会,东西方管理思想的区别并没有像现在这么明显,当时的管理也处于一种混沌、朦胧不清且差异不明显的阶段。但随着社会进步和文明的发展,受到不同自然地理环境的 ... 於 qks.sufe.edu.cn -

#3.东西方文化区别与英美文学欣赏

在人类各不相同的文化模式中,东方与西方两大迥然相异的文化一直是人们研究的重点。 ... 英美文学作为特定地理历史社会环境中出现的文学,是植根于西方自由精神、在 ... 於 www.gwyoo.com -

#4.李奧波《砂郡年紀》土地倫理思想之研究

阿道˙李奧波(Aldo Leopold ,1987-1948)畢業於耶魯大學森林系,服務於美國林務署,曾. 任教威斯康辛大學擔任獵物管理的教授。1949 年《砂郡年紀》(A Sand County ... 於 tasder.org.tw -

#5.尋找核心價值: 儒學與現代社會的價值困境

然而若就整體而. 言,在全世界的非西方文化中,儒家化文明依然是現代化最成功的地區。 四、儒學的核心價值與現代社會. 儒學非宗教,其思想務實而富有彈性,尊崇道德 ... 於 huang.cc.ntu.edu.tw -

#6.動物解放:過去、現在與未來1

此一理念,在對待動物的態度上,與源自西方宗教教義的西方哲學傳. 統,大異其趣。然而,很不幸地,我們目前所處的世界,大部分是被西. 方傳統所形塑而成。 於 www.hcu.edu.tw -

#7.东西方思维方式:差异、渊源、趋势

同传统文化浅移默化地长期熏陶、不同的哲学、价值观念、乃至不同的地域、生态环境等紧密相关。 深入研究东西方思维方式的差异及其深层社会历史文化渊源,对深刻理解这种 ... 於 gjaqyj.cnjournals.com -

#8.權利與義務,孰先孰後? -亞洲價值的論證對人權教育之啟示

論、人格尊嚴、義利之辨與民本思想可與西方人權思想相接合;劉述先(1986)強調 ... 闡述,缺乏西方國家的契約論與爭取權力的概念,形成亞洲價值所截取的相異點,也. 於 jepr.ntue.edu.tw -

#9.東西方繪畫與藝術的差異從何而來?往哪裡去?

本文將分別以下列角度分析東西方的繪畫與藝術:(一)形式上的主要差異; (二)思考與哲學的不同; (三)國家制度與經濟環境演變之影響; (四)媒材與技巧演進 ... 於 aerc.artemperor.tw -

#10.道家消長律與佛教緣起法之哲學比較-以《老子》與《中論》為主

... 傳統的核心思想之間,. 到底有什麼樣的相同或相異呢? ... 2、消長律與因緣法之不同處 ... 道家與佛教在東方傳統中,常被視為有智慧的思想學派或宗教。其中老子是. 於 info.tcu.edu.tw -

#11.医院新闻-第七次陈可冀院士学术思想传承座谈会在京召开---Powered ...

“中西医结合医学是中医药学与现代医学在东西方人文关怀、精神文化与物质文化、本土 ... 神经内分泌及免疫系统等多种领域内环境稳态,有相同或相通之处,可以互鉴互补。 於 36.112.8.227 -

#12.論靈性與宗教之異同

內容與研究人體靈性能量的組織,也多數為東西方之各派宗教,晚近更有許多新 ... 宗教有哪些不同和相同之處。 ... 而兩者之相異處:宗教是正式及有組織的,有固定. 於 www.hengshan.com.tw -

#13.傳播研究所- 碩士論文 - 國立交通大學

東西方 文化特性的不同,經常是研究跨文化的學者分析探討之處,如許烺光. (1997)認為東西方文化差異表現於兩項原則,東方文化為情境主義或相互依賴. (situationalism or ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#14.專題研究計畫(七) 體育文化發展

20 世紀50 年代以來由於工業的進一步發展,在世界一些地區先後發. 生重大環境污染事件,環境污染才逐漸引起人們普遍注意。 環境污染有不同的類型。按環境要素可分為大氣 ... 於 www.sa.gov.tw -

#15.西方邏輯思維vs. 東方辯證思考,哪個容易被「驗證性偏誤」牽 ...

如果你是在西方文化背景中長大的人,可能會詫異於中國如此偉大的文明,竟然沒有發展出形式邏輯。 打從柏拉圖的年代,一直到近代中國人接觸到西方思想以前 ... 於 www.thenewslens.com -

#16.東西方早期文化的差異及其歷史影響

當我們放眼東西方早期文化時,不能不首先注意到它們是在完全不同的地理環境中 ... 隨著后世儒家定為一尊,中國僅有的名辯思想也就從歷史上消失了。 於 www.rocidea.com -

#17.第二章文獻探討- 第一節倫理之意涵

此行為規範可能是基於個人的生長環境、歷程,以及所處. 之地的道德價值、習俗、文化、歷史背景、宗教信仰、或是社會價值而產生的價. 值規範,因而不同的地方、國家甚至是 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#18.人類知識整合理論—純粹理論建構與推論檢證

從思想體系與理論建構的架構圖中,東西方思想家的理論傾向雖有不同,但. 仍然可以從統一的架構中進行比較分析。22在思想體系與理論建構的互動關係釐. 清之後,將人類歷史上 ... 於 www.fhk.ndu.edu.tw -

#19.個人主義和集體主義與儒家思維的比較

東西方 具有許多的差異性,個人主義與集體主義則代表了東西方整體的對. 立文化(Triandis, etal., 1988)7、社會結構的不同(Hofesde, 1980)8和價值觀的差異. (Kim, 1994). 於 yihching.org.tw -

#20.理性與情感之關係-論休謨的道德情感主義

儘管每一學說思想的形成,必與. 其當時之社會環境有關,東西方因為不同的生活環境,有不. 同的社會文化及哲學思維,但18 世紀的東西方哲學,卻異. 於 journal.dyu.edu.tw -

#21.是唯一一套系統讓你明白你如何被潛在制約才 ...

人類圖高階訊息是一套整合身心靈、心理學與東西方命理結合的生命藍圖架構。透過您的出生年月日時間及出生地時區,運算出顯示你人生模式的藍圖。... 於 ms-my.facebook.com -

#22.西方管理思想史

無論針對什麼對象,因為環境背景因素是理論和實踐賴以存在的基礎,所以從不同的實踐環境中誕生出來的理論往往有著巨大的差異,甚至會產生截然相反的理論體系。從構成古典 ... 於 wiki.mbalib.com -

#23.從東西人本主義觀點論臺灣國小教育現況

代中國儒家的「至聖先師」孔子,和二十世紀初西方人本心理學的代言人卡爾˙羅傑斯(Carl ... 第二節孔子與羅傑斯人本教育理念的相異之處. 於 social.utaipei.edu.tw -

#24.梁燕芳谢天:东西方文化下的真实自我研究:一种关系的视角

特质真实高的个体,无论身处的环境和扮演的角色是否相同,都倾向于认为自己拥有同一个身份(Schmader & Sedikides, 2018)。许多早期的研究表明,个体在不同 ... 於 philosophy.whu.edu.cn -

#25.東、西方倫理介紹

的倫理理想由政治力量主導全力推行,二千. 餘年來儒家倫理思想深入民間,是民眾安身. 立命的所依。 ❖士大夫階級的實踐. ✦「士不可以不宏毅,任重而道遠」─倫語. 於 cdp.sinica.edu.tw -

#26.从人性论看东西方宗教哲学之相通

这就是说,人性的开端,人作为人而存在的基础,人的本质的下限,乃是人不同于动物界(及其所属的生物、质能、时空等领域)的特点,乃是人与其他动物(及其 ... 於 www.pacilution.com -

#27.中國哲學史方法論____以四方架構為中心

此外,面對理論的現實,過去三教彼此非議,甚至教內不同系統亦辯論不已,而若干不互相尊重東西方哲學的東西方學者仍在進行中西思想的互相非議之舉,因此理論上能夠溝通三教 ... 於 www.bptang.com -

#28.道德認識論- 教育百科

「知德關聯」與「知德分立」的不同見解,形成西方倫理與知識各自獨立發展的思想背景,也是影響十九世紀以來科學與倫理學發展失衡的原因。 ... 如康德(Immanuel Kant)倡導定言 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#29.《道德經》領導智慧的現代意義—系統性的探索

《道德經》中的領導思想概念並未如西方領導理. 論般,分成不同學派而各有不同的主要論點,而是以. 總論的方式來說明領導者的有效領導方法,此領導總. 論的內容則皆觸及了 ... 於 www.jom.management.org.tw -

#30.東西方環境思想的相同及相異之處的推薦與評價,網紅們這樣回答

在東西方環境思想的相同及相異之處這個產品中,有1篇Facebook貼文,粉絲數超過2,491的網紅天元的543專頁,也在其Facebook貼文中提到, 這篇應該是我寫 ... 於 inn.mediatagtw.com -

#31.多面向慈悲:道德異化之東方解方Multifaceted Compassion

然而東方儒家「仁學」和佛家「慈悲」理論另闢蹊徑,以整體觀點和情 ... 不同佛教教派和經論對於「慈悲喜捨」四個字的解釋不盡相同。 ... 藏傳和漢傳相異之處主要在. 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#32.民眾對社會公平正義的看法

生活、工作及老年環境,來提升民眾對社會公平正義之看法。各機關社會正 ... 對正義思想的探索,一直是西方思想中很重要的部分,尤其自18. 世紀啟蒙思想開始,西方幾乎 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#33.他鄉遙記

泊離散,遊歷異鄉的她,藉此遙記對中國本鄉的愁緒,也在東西方宗教對話 ... 自身的文化研究,因其所處環境的差異,其身分和文化認同,既不同於國際. 於 teric.naer.edu.tw -

#34.楚文化资源库-数据检索

庄子与苏格拉底颇具特色的生死观在东西方历史上均产生了重要影响,其相同点表现在倡导健康有意义的生活而不惧怕死亡,相异点表现在一从自然主义的立场出发,一从道德主义和 ... 於 58.49.125.196 -

#35.回家路上的心理學: 東、西方交織的心理治療講堂

視角多元:帶讀者從不同角度縱觀已蓬勃發展兩百年的學派—心理學,並且融入佛教、儒家、道家等多個領域,對一些關鍵概念進行比對,區別東西方在宗教信仰、語言用字與 ... 於 www.eslite.com -

#36.國民小學實施環境教育的哲學基礎-「生態中心倫理」思想的 ...

所以本文的撰寫目的,即是希望透過對於西方環境倫理思想--「生態中心倫理」思想的介紹,並提出實施環境教育的幾項建議,期能提供予國民小學教師實施環境教育的哲學 ... 於 www.nantou.gov.tw -

#37.環境與存在當代西方環境倫理思想論述的介紹

我們肯定可以理解對待其他動物何為對錯、善惡、是非。 現代觀點. 人類雖由環境演化而來,但人類與其他生物不同之處,在於 ... 於 ge10.nutc.edu.tw -

#38.藝術家:普遍的類別,或是各地- 文化各有不同的意涵?

... 情形大不相同。 中國繪畫在西元8世紀已經極受重視,有別於手工藝,但是西方卻晚了 ... 中,對於「藝術家」的觀念有哪些相同與相異之處;當然我們的取樣程序及. 於 ed.arte.gov.tw -

#39.東西方哲學的共通點

一些人聲稱,墨子旨在全面了解,個人的自我和周圍環境,而像柏拉圖這樣的西方哲學家, ... 然而,東西方思想基本相同的最好例子,體現在不同天地,兩位最著名的哲學家的 ... 於 www.worldhistory.org -

#40.東西方教育理論與實務之對話

但從另外一個角度來看,1949年之後中華民國在臺灣,我們有. 文化復興運動推行委員會,港臺曾經有新儒家睥睨於世,新儒家一如七、八百年. 前的宋明理學,那時候是儒家思想, ... 於 www.edubook.com.tw -

#41.環境倫理學與環境美學的東西差異──與Holmes Rolston, III ...

在當今西方環境倫理學幾成顯學,環境美學也頡頏而出,外有. 環境保護運動的大力推動,內有學界同仁的共同推進。美國哲學家. 霍爾姆斯‧羅斯頓III (Holmes Rolston III) ... 於 in.ncu.edu.tw -

#42.竺道生思想之理論特色及其價值意義

道生佛學思想與舊說不同之處,即在其頓悟成佛之說(頓悟之說,起自支遁與道安), ... 就時空環境、思想背景而言,魏晉與現代未必相同,況且西方思想絕不能單純與佛學 ... 於 www.chibs.edu.tw -

#43.東西方文化交流與二十一世紀

儘管說法各異,但總的觀點相同,都認爲世界中心將在下一個世紀東移,以西方爲中心的時代會逐漸 ... “儘管東亞佔有世界人口的三份之一,但是它不是一個現代思想的來源。 於 www.icm.gov.mo -

#44.20220213195713_解析卷(全)

核心素養:覺察人類生活相關議題,進而分析判斷及反思,並嘗試改善或解決問題。 ... ( )清末時西方新思潮進入中國,受到某種思想的影響,新知識份子們認為女子也可以受 ... 於 ws.ylc.edu.tw -

#45.中國非洲研究知識體系與話語形態構建

快速推進的中非合作關系正在成為呈現中國新的全球思維及其話語建構的國際舞台,成為中國與西方發生思想交鋒的特殊領域。如何以中國的立場和方式展開 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#46.從東亞思想談現代人的心靈環保

己、照顧他人、照顧社會環境及自然環境。 二、東亞思想. 「心靈環保」雖是一個現代化的新名詞,其實在東西方的思想領域中,凡是. 論及宇宙問題、人生問題、倫理問題 ... 於 ir.dila.edu.tw -

#47.西方自由主义与中国文化的政治逻辑之间分歧有多严重?

加强有关中西方权利思想的语境问题的理论思考,有助于对中西方政治生活与政治方式 ... 人的世界不同于伊斯兰世界,中国人的世界有着与西方现代性相同的重要特征:一种 ... 於 smthe.tsinghuajournals.com -

#48.吳展良的儒學網站- 東西思想與文化的特性與互補性(二)現代 ...

東西思想與文化的互補性是現代一個非常重要的課題,尤其是對於身為東方人的我們而言。上次對這些不同的信仰體系作了說明,此處要進一步地把傳統信仰體系放在現代社會 ... 於 sites.google.com -

#49.人生的意義

兩人所著重的不同,而目的則一,都是談及個人的道德修養問題及自處的方法。崔大華所論的,是中國傳統思想倫理道德的特質,如何可以由個人推及天下國家,當然要由幾個不同的 ... 於 res.hkedcity.net -

#50.機器與生態學

我們不是已經在控制論和. 它套用在行星上的蓋亞假說中,發現一個以對生物及其環境關係的認識為基. 礎,而且被哲學家暨東方學專家邊留久(Augustin Berque ... 於 www.tfam.museum -

#51.中、美、日亞太競合情勢:非結構性因素分析

係在由於各自歷史與文化思想上的不同,所造成的主觀認定上的衝突差. 異。前者表現在西方國際關係理論中的各項均衡理論,包括,權力均衡、利. 益均衡、威脅均衡等等。 於 gioip.nchu.edu.tw -

#52.中西自然觀之對比分析——以老莊“自然”詮釋為例證錢奕華 ...

由以上論述,可以歸納出西方的“自然”,與思想、因素等是有不同的,純粹而絕對的 ... 辨析作為研究方法,與西方自然觀點進行對話對比,觀察出相同與相異的自然論點。 於 www.homeinmists.com -

#53.東、西方倫理介紹

西方 倫理介紹. ❖西方倫理的三種學說. ✵結語:東西方倫理的比較 ... 包括環境保育與生態保育的觀念。 ... 餘年來儒家倫理思想深入民間,是民眾安身. 立命的所依。 於 www.lac.org.tw -

#54.生態倫理: 文明視野中的企業責任與經濟新秩序

本文首從地球生態危機談起,整個生物圈面臨有史以來最嚴重的生態挑. 戰,需要解決,次段以亞當.史密斯的無形之手的概念,反省今世的經濟學中. 的自由經濟思想及其潛在 ... 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#55.孔子与苏格拉底道德教育思想之比较研究

在中西方哲学史上, 由于思想传统、思维方式. 等方面的差异, 二者的人学思想有各自不同的特点,. 但是, 关注现实人生, 从而注重伦理道德教育问题却. 又是二者人学思想的共同 ... 於 www.celap.org.cn -

#56.《道教與環保》

多的人認識到:人類文明的發展必須與環境的保護相協調。 ... 博士論文《道教生態倫理思想研究》由東方出版社出版。 ... 成,與天地萬物的生成法則相同。 於 www.daoist.org -

#57.老子與柏林─自化與自由的對比

但透過這種平行的比較,就能發現二人思想有相似與相. 異之處。老子是道家主要代表人物,主張無為而治,以「順應自然」、. 「清靜無為」為政治理念,使人民 ... 於 www.cl.ntpu.edu.tw -

#58.106學年度第1學期博雅通識課程申請開課統計表(博雅 ... - 通識教育中心

西方 美學一直到黑格爾之後才從「美的理論」的討論重心轉移到「藝術哲學」的討論上。 ... 課程除了涵括文學與思想外,還包含了影視音樂、民俗文化、社會教育、服裝 ... 於 gc.ctu.edu.tw -

#59.道家思想與後現代社會環境倫理

此觀念所具有的四個內涵:l.人類基本. 上與受其統治的地球生物有顯著的不同。2.人類為命運的主宰,. 可選擇目標及達成的手段。3.世界資源無限。4.人類文明 ... 於 scups.ppo.scu.edu.tw -

#60.東西方心理思維之大不同

北海道的日本人和其他地方的日本人有何不同?研究結果驚人地揭示了地理環境對人類思考推理、行為舉止和自我意識的影響。 於 www.bbc.com -

#61.許煜:機器與生態學

然而,當我們從維納的控制論出發去將機器和生物、人類和環境、科技和自然 ... 一個以對生物及其環境關係的認識為基礎,而且被哲學家暨東方學專家邊留 ... 於 philosophyandtechnology.network -

#62.《漢學研究通訊》 0253-2875 第39卷第1期頁1-8

或者純粹的定義,狄培理認為,應該在中國和西方之間 ... 西方的. 歷史經驗中的相異處作盡可能完整的討論和分析。 ... 到更廣大的範圍」,其目的在於追求思想及論辯的自由,. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#63.那些你不知道的中西方文化差异

西方 相对于东方文化起步比较晚,但在他们内部之间,比如:南欧和北欧,西欧和东欧,就是英国,德国内部也有着异处,然而体现着本质差异的无疑还是东西方文化间的差异。东西 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#64.衡平(equity)與平等(equality)有差嗎 - 我們只有一個地球

兩字看起來近似,但在當代西方公共論述中,常常將衡平與平等作為對立的 ... Equality則基於啟蒙思想,認為人人生而平等(相同),而要求相同地對待每 ... 於 earthopinions.org -

#65.十二年國民基本教育課程綱要社會領域

課程主要包括「歷史」、「地理」及「公民與社會」三學科的旨趣與探究方. 法,呈現以下特色:. 一、以學生為學習主體,考量不同背景(包括文化、族群、城鄉、性別及身心 ... 於 www.k12ea.gov.tw -

#66.道家思想的二個詮釋面向及其現代意義

老子與莊子都是遠避於政治干擾的人物,而申不害及韓非子恰恰與他們相異, ... 上二個問題雖然容許有不同的解答,但如果從中國道家思想在. 文化中的表現及影響而言,我 ... 於 120.118.228.134 -

#67.在文化與文化之間:讀《暢活存在:進入朱利安的思想》

法國哲學家朱利安藉著中國思想和歐洲思想的對話,拓展出一套獨特的哲學見解。 ... 等語詞在東西方的使用環境下有巨大的差異,這也是暗示需透過不同的 ... 於 philomedium.com -

#68.後/書寫中心主義的藝術解構及其對課程與教學的哲學反思

本文對照西方哲學家Derrida 觀點並以中國藝術家徐冰的藝術作品,提出 ... 漢字表意文字與西方表音文字兩種語言系統是否為中西方不同形上學的基礎. 於 k12pioneer.ccu.edu.tw -

#69.白奚:儒家的人类中心论及其生态学意义

显然, 这样的人类中心论是以道义为中心的, 同西方传统的以利益为中心的人类中心论有很大的不同。它是一种值得重视的思想资源, 对于建立人与自然万物和谐 ... 於 www.chinakongzi.org -

#70.四種環保.pdf

不同的場域、不同的角度,來照顧自己、照顧. 他人、照顧社會環境及自然環境。 二、儒道二家與心靈環保. 古往今來的東西方各家思想,都在探索、申. 於 www.shengyen.org -

#71.所謂科學,乃是西方哲學思想中的一支。其中心思想

但是和柏拉圖不同的是,聖奧古斯丁認為. 不可能完全依理性來了解上帝(神)(在此「上帝(神)」即新柏拉圖學說的真理),. 而需要用信仰。他又依據聖經主張上帝(神)與人 ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#72.向儒道思想學習情緒管理-讀書心得

者,東西方宗教信仰其實都有一個信仰中心,祂常常是各種形式的. 「神」,只是各地的儀式不同,目的都是人們的祈望能被實現;因為. 「天是可靠的」。運用在倫理上, ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#73.《人的宗教》─ 追溯傳統智慧、考驗自我智識的奧德賽

東方 宗教(印度教、佛教、儒家、道家)和西方宗教(伊斯蘭教、基督 ... 教和東方宗教思想背後的自然律和世界觀,及它們如何型塑不同人類文明的. 於 ws.csptc.gov.tw -

#74.嚴復以西學詮釋老莊思想之探討

對道家思想有濃厚的興趣,從而發現《老子》、《莊子》與近代西方 ... 則有相當強烈的競爭乃至鬥爭的涵義,此為兩者相異之處。 ... 禁止其民出遊外國大不相同。 於 ir.nptu.edu.tw -

#75.在這交會時互放的光芒——東、西方「動物倫理」餐聚座談內容 ...

李: Peter Singer教授是國際知名學者,我們也曾在不同的會議上碰過面。今天下午才在戴華教授主持的,台灣ELSI中心主辦的,關於全球倫理爭議與生命科技 ... 於 www.lca.org.tw -

#76.文化傳統中的個人道德與制序演進

理論成果,並從中反思出不同歷史文化傳統中的「道德類型」在東西方社會制序化. (institutionalization)程度上所引致的差異及其原因,以及伴隨不同制序變遷路徑. 於 www.cuhk.edu.hk -

#77.千山我獨行:我的習史歷程

但是,二次大戰後,美國漢學及東方學學風丕變,社會科學派勢力日昇,立夫師卻固守語文考證之陣地,不免 ... 蒙古、色目遺民與當時漢族遺民有相同之處,亦有相異之處。 於 www.nstc.gov.tw -

#78.莊子環境哲學之研究

就本書的論述範圍及討論的深度而言,實深具學人研究相. 關領域之參考價值;其論述範圍包含了中、西方有關之環境思想,並且以. 環境思想的遞進為縱軸;一方面有系統地並清楚 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#79.第二章中西戲劇舞台結構美學之比較

相異之處 。進而了解台灣在此雙方文化影響下,呈現出何種戲曲. 演出形式。 第一節西方戲劇「舞台空間」到「空間舞台」的流變與美學特徵. 西方藝術從追求表演藝術開始, ... 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#80.文化比较的思想误区--兼评安乐哲“儒家角色伦理”

关键词:东西方文化比较;两极化思维;儒家思想;“角色伦理”;安乐 ... 事实上,东、西方两个或者多个文化传统具有不少相通、相同之处,而正是这些共同处,极容易被 ... 於 www.academia.edu -

#81.简论东西方文化的差异

在“饶宗颐讲座”的首讲中,饶先生的老朋友汪德迈教授以《中国传统中至高的社会标准:文学的文和伦理的仁》为题对“文”“仁”做了剖析。作为法兰西学院院士、中国政治思想制度史 ... 於 www.artda.cn -

#82.閱讀&思考│如何面對「命」?──儒家義命思想和傳道書的對照

聖經, 儒家, 孟子, 筆記, 道德, 人生哲學, 聖經, 限制, 環境, 思想, 智慧, ... 本質雖迥然相異,但同為入世思想,在檢視人行義的標準上頗有相同之處。 於 vocus.cc -

#83.2010.05.19《莊子》「環境倫理學」課程內容大綱@ 莊子專題 ...

研讀內容:陳德和〈老莊思想的環境倫理學論述〉 壹、前言道家傳統中之「以 ... 聖人公平地看待所有不相同的東西,他相信彼此不同的東西自有彼此不同的 ... 於 whale1965.pixnet.net -

#84.林俊義/從中國傳統哲學中的「天人合一論」,尋覓「自然與人 ...

雖然如此,在報章雜誌及通俗的著作中卻對東方,特別對中國的環境價值及哲學廣為稱讚,尤其以禪宗、道家思想、佛教著墨最多,進而形成一個共識「中國傳統哲學中就存有人 ... 於 e-info.org.tw -

#85.釋字第490 號 - 全國法規資料庫

內在信仰之自由,涉及思想、言論、信念及精神之層次,應受絕對之保障;其由之而 ... 之戰爭,而一律令其服役,則表面上,不同宗教之所獲待遇雖係相同,蓋其宗教成員之 ... 於 law.moj.gov.tw -

#86.東方和西方的思考方式根本差異在哪?

尼斯貝特指出,西方哲學家強調自由和獨立,東方傳統傾向強調統一,如孔子就是。這種不同的世界觀深深埋在不同文化的文學、教育與政治思想中,經過內化, ... 於 www.cw.com.tw -

#87.第三章東西方環境倫理理論資源

東方 的思想包含“人與自然相和諧”的理念,完全不同於西方的“人與自然割裂”的傳統觀念。 東方文化的各種思想體系都強調主客交融、有機的、靈活的和人性的方式來認識與對待 ... 於 my.stust.edu.tw -

#88.道家的生命倫理思想及其現代價值

對現代生態觀和環境保護都有著重要的借鑒價值。通過對道家生. 命倫理思想的研究,我們可以看到東方哲學智慧的閃光點,歷史. 證明東方哲學思想有著和西方一樣光彩奪目的 ... 於 ejournals.lib.hkbu.edu.hk -

#89.关于生态环境问题的历史思考 - 中国思想文化研究所

要建立环境伦理不能完全靠移植西方理论,应和中国的民族文化及现实相结合,特别注意科学与技术的结合,以及人文社会科学与自然科学的融合。 (原载《史学 ... 於 sxs.nwu.edu.cn -

#90.第三章環境倫理

第. 一節先對西方環境倫理學的發展脈絡做初步的文獻探析,並點明Bonnett 對這些. 不同的立場會如何詮釋及評論;第二節則先將前一章所述自然之各種特性總結整. 理,深入討論 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#91.東西方民族性差異成防疫關鍵

(C)「民為貴,社稷次之,君為輕」—民本思想(D)「有為者譬若掘井,掘井九仞而不及 ... 西方國家從一開始消極的防疫措施,隨著疫情蔓延得愈來愈嚴重後,才開始發現不能 ... 於 www.ckjhs.ntpc.edu.tw -

#92.公務員人際生態:失諧、成因及其調適路徑--理論

傳統東方哲學中蘊含著豐富的和諧人際思想。孟子提出的“天時不如地利,地利不如人和”,[1]正是對和諧意旨的深度闡釋。和諧觀念也一直為西方哲人所推崇 ... 於 theory.people.com.cn -

#93.深層生態學內涵探究及其教育蘊義

本文探討挪威哲學家Arne Naess的深層生態學思想,Naess指出:環 ... 從平原到高山,地球無一處不涉. 及環境生態問題,然而,從1950年代開始,人類才開始察覺環境危機,. 於 edujou.site.nthu.edu.tw -

#94.管理思想的演進-知識百科-三民輔考

科學管理學派所強調的管理,就是藉由數據的客觀分析、權責的分工及配合以及專業化、標準化來提升工作效率。由於18、19 世紀科學發展蓬勃,科學主義學者認為沒有科學無法 ... 於 www.3people.com.tw -

#95.消費者保護行政起源與發展之探討與比較/131

由於近代社會環境的變化,人們在消費的過程中,發生了許多消費問題,因. 此,在二十世紀初期消費者主義 ... 東西方消費思想、消費社會形成及消費者保護發展相關文獻整理。 於 cpc.ey.gov.tw -

#96.人文與思想【通識選修】社會思潮與現象

環境 物理通識實驗. ... 將西方對於哲學的探討區分為四個研究領域:知識論、形上 ... 場製作與實作」課程之不同處,在於本課程專注於「燈光、. 於 140.115.103.29 -

#97.文化- 維基百科,自由的百科全書

... 在相同自然環境及經濟生產方式的人所形成的一種約定俗成潛意識的外在表現。 對「文化」有各種各樣的定義,其中之一的意義是「相互透過學習人類思想與行為的精華來 ... 於 zh.wikipedia.org -

#98.之文化思想

之文化. 回心相心. 甲、西方思想中天人的關像. 傳統西方思想中,和中國人觀念裹的「天」'可以相提並論的就是「上帝」'馳被視為宇宙一切發生的根諒。而西方人心. 於 core.ac.uk -

#99.论东西方文化的融合再创新

由上可见,人类自出现三大人种、两大文化后。由于东西方所处地理环境不同,造成两种同而有异的生存方式,进而形成两种同而有异的思维方式及价值观。 於 cicfp.com