板橋農會電話的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凌宗魁寫的 紙上明治村(二冊套書) 和朱慧芳的 從泥土冒出的有機人生: 黃仁棟和他創辦的柑仔店都 可以從中找到所需的評價。

另外網站板橋農會超市營業時間 - Sabid也說明:新北市農會超市一覽表農會名稱電話地址營業時間板橋農會0800-856969 新北市板橋區府中路29-1號B1 周一至周日9:00-21:00 淡水農會(02)2623-9305 新北市淡水區水源街 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和新自然主義所出版 。

國立高雄師範大學 成人教育研究所 余遠澤所指導 黃淑華的 以來客數及服務人數預測模型為基礎之排班策略建構 (2020),提出板橋農會電話關鍵因素是什麼,來自於資料探勘、預測、時間序列、排班策略。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 何義麟所指導 劉寶璘的 古蹟的指定與活化再利用之研究–以清水社口楊宅為例 (2015),提出因為有 清水社口楊宅、古蹟修復、活化再利用、歷史文化的重點而找出了 板橋農會電話的解答。

最後網站去哪裡消費 - 農遊券- 行政院農業委員會則補充:店家名稱 店家活動 營業據點 店家電話 源爸的開心農場 桃園市龜山區風尾街351巷71號 0932‑096479 四角林咖啡莊園休閒農場 滿千抽獎‑登發票 臺中市東勢區勢林街1‑1號 04‑2526211... 廣今香菇 臺中市新社區永源里水井街188巷8號 0921766429

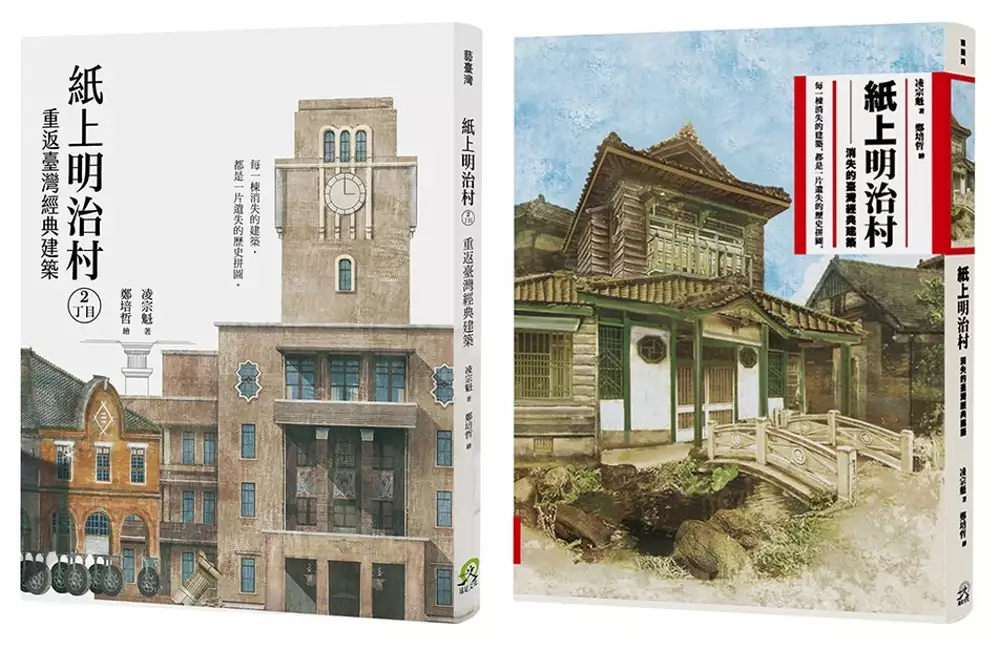

紙上明治村(二冊套書)

為了解決板橋農會電話 的問題,作者凌宗魁 這樣論述:

每一棟消失的建築, 都是一片遺失的歷史拼圖。 一代代、一座座的建築物,記錄當代的美學表現、工藝技術,塑造了城鄉的變貌,也呈現人類的文明發展;是歷史的舞臺,也是時代的見證。 雖然每棟建築建立之初,都被期許堅固永恆立於大地,但能夠千秋萬世留存的建築非常稀少。展示威權的房子、崇神敬天的房子、擋風遮雨的房子、裝載記憶的房子……建築不見了,到哪裡去尋找?曾經的記憶和感情,在哪裡安身立命? 《紙上明治村》從住宅、餐廳、戲院、百貨公司、醫院、學校、中央和地方官廳、教堂佛寺、到公共設施和土木設施,帶領我們回到多年前的臺灣,一覽那些已經消失、但曾經存在於這塊土地上的建築肖像,重溫以

前臺灣城鄉的莊嚴與典雅。 推薦人 《紙上明治村:消失的臺灣經典建築》 沈奕妤∣印花樂設計總監 洪致文∣臺灣師範大學地理學系教授 連振佑∣中原大學景觀學系助理教授 徐世榮∣政治大學地政學系教授 孫啓榕∣建築師 孫德鴻∣建築師 黃舒楣∣臺灣大學建築與城鄉研究所助理教授 黃恩宇∣成功大學建築學系助理教授 楊 燁∣北投文史部落客 榮芳杰∣新竹教育大學環境教育研究中心主任 薛孟琪∣東海大學建築學系助理教授 蕭文杰∣臺北商業大學助理教授 《紙上明治村》淺顯易懂的文字與描繪精美的圖像,記錄了已經被消失或遷移的建築景觀風貌,以無形文化財的方

式延續其價值,引導人們走入歷史。閱讀本書不只是緬懷過去的美好,也讓我們重新思考為什麼要保留文化資產,該留下什麼給臺灣的下一代。──蕭文杰(臺北商業大學助理教授) 透過宗魁的歷史書寫,搭配培哲的手繪圖像,這本彷彿具有時光隧道魔力般的圖文集,帶領著我們反省過去,思考未來。──榮芳杰(新竹教育大學環境教育研究中心主任) 鄭培哲的圖像風格溫柔細緻、又富含生活感性,優雅又具透明感的色彩,讓人總是在畫中品味再三。──沈奕妤(印花樂設計總監) 《紙上明治村2丁目:重返臺灣經典建築》 片倉佳史│作家/自由記者 李清志│實踐大學建築設計學系副教授 吳秉聲│成功大學建築學系副教授

吳介祥│彰化師範大學美術糸副教授 周奕成│大稻埕國際藝術節發起人 邱翊│台北城市散步執行長 栖來光│在台日本作家 張鐵志│中華文化總會副秘書長 殷寶寧│臺藝大藝政所副教授/古蹟藝術修護系代主任 渡邊義孝│日本一級建築士/東亞日式住宅研究者 蔡亦竹│實踐大學應用日文系助理教授 蔡瑞珊│作家/青鳥書店創辦人 謝佩霓│藝評家、策展人 謝金魚│歷史小說家 嚴婉玲│臺南新芽協會理事長 (依姓氏筆畫)

板橋農會電話進入發燒排行的影片

大家好我是主持人 小小

有任何需要合作的都可以直接聯繫以下的方法

預約電話:0929-311-234

以來客數及服務人數預測模型為基礎之排班策略建構

為了解決板橋農會電話 的問題,作者黃淑華 這樣論述:

隨著科技工具的進步,原本仰賴傳統服務的客戶已漸漸轉向智能科技及網路管道,實體店面效益逐漸被取代,再加上近期主管機關對於分支機構辧法修正,實體服務據點能提供的項目及範圍越趨嚴謹限制亦多,造成企業設置實體據點的必要性及意願逐漸趨向保守,因而重新盤點據點的效益性。唯留存下來的服務中心可能將面臨鄰近據點減少,客戶尖峰時段瞬間匯集而至的狀況,維持原客服人力足夠嗎?可是服務品質也片刻不容緩,似乎降低等待時間或加快處理速度仍是維持滿意度的唯二方法,但儲備最大人力,做全天候等待才是最佳解嗎?本研究擬蒐集臨櫃取號的相關作業數據並提出有別於一般排班問題之演算法。提出最佳來客數的預測模型並搭配客服效能為基礎的排班

策略。同時探討那些可控因素會影響來客數以提出未來改善對策,解決客戶久候抱怨、客服及主管工作情緒不佳的情況。研究結果發現移動平均法預測來客數更能貼近實際值,同時找出現況中的週一、尖離峰時段人數及服務每一人次所需時間,建構出適用於各單位的『以來客數預測及客服服務人數為基礎的排班策略模型』,讓未來管理者輕鬆掌握單位人力及工作配置以期減少客戶等待。

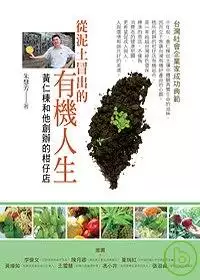

從泥土冒出的有機人生: 黃仁棟和他創辦的柑仔店

為了解決板橋農會電話 的問題,作者朱慧芳 這樣論述:

十年前,台灣有機市場還是一片荒蕪,黃仁棟無意間從田間體驗真實生命的滋味,深受小農實地耕耘感動,立下推廣有機好產品的心願,一個全新型態的有機超市——柑仔店因此誕生。 黃仁棟以「傻子精神」倡導:節約消費以減少自然環境的傷害;食用在地小農當季物產;不油炸、無紅肉的餐飲革命;在經營管理的細微處落實環保理想;長期大量提供身心障礙朋友就業機會。 種種發心和行動,同時考量身為社會一份子和地球一份子的責任與利益,堪稱台灣社會企業家的典範。 全書以資深有機消費者和經營者的角度,分享有機產品的另類觀察。文中多處與台灣小農互動的綠色故事,啟發讀者對小農耕耘和有機農業的重新認識。 這是一本關心

健康飲食的有機消費指南,也是有機創業者的開店入門手冊,邀請您一起用食物的力量改變消費環境。 繼LOHAS、回農等熱門話題之後,「社會企業」正是目前最IN的話題,在一片「抗暖化、保地球」聲浪中,大家開始重視舒適生活和環境生態的重要,也注意到企業在賺錢的同時,應該要負起更多的社會責任。 黃仁棟在十前創立的有機超市柑仔店,始終以社會最終利益為考量,同時考慮員工、消費者、股東和環境的共同利益,堪稱第一家也是目前唯一一家超越台灣綠色環保標準的商店!它不僅扮演你我健康飲食的把關者,更以促成人與人、人與環境和諧共好的美境為己任。 書中坦率揭露經營「社會企業」所遭遇到經營思維的挑戰與實踐過程的甘苦

,並以資深有機消費者的角度分享對有機產品所累積的見解和觀察,是一本關心飲食的有機消費者必讀的有機食物核心知識書籍,更值得商業團體、行銷專家、有機推廣者等一探究竟。 本書特色 一、開展消費者選購有機食材的新視野,宣揚購買有機產品的動機,除了減少身體吃進化學農藥致病的機會之外,還有更多是對於環境保護,維繫永續生態的長遠意義。 二、啟發大家對小農和耕耘有機農業的認同與支持,並強調有機耕種者的用心,要比貼認證標籤更重要;當農友以愛心灌溉、通路者誠心以對,吃的人也會安心、放心。 三、本土案例的綠色商店實踐典範,分享超市、餐廳和麵包坊的落實環保的實踐過程,值得有機業者和相關行業經營者借鏡參考。甚或,提供台

灣為數眾多的中小型企業朝向可永續的綠色企業經營。 四、全書將發生在台灣這塊土地上,農夫、管理者、員工及消費者希望環境共好的真人實事娓娓道來,他們的綠色心念和綠色行動力真摯感人,讓你我欣羨想要效法他們環保樂活的生活哲學。 作者簡介 朱慧芳 現專職寫作,並致力於綠色行銷之教育訓練顧問工作。作品陸續出版中。三十歲即擔任新竹分行經理,曾創台灣最年輕女性分行經理的紀錄,在事業尖峰處毅然決定離開都市歸田園居。過去十年,協助夫婿黃仁棟先生創立台灣第一家有機超市——柑仔店。領導柑仔店企劃行銷部,成功定位、塑造柑仔店的綠色企業本質與形象。 近年致力推廣台灣優質天然農產品,並將國際化綠色行銷觀念轉植實踐於本

土企業,浪漫地相信台灣也能出現真正的環保永續企業,因此專注於將豐富多彩的綠色行銷經驗化為文字與訓練課程,期待與更多懷抱理想的有心人分享。

古蹟的指定與活化再利用之研究–以清水社口楊宅為例

為了解決板橋農會電話 的問題,作者劉寶璘 這樣論述:

擁有百年歷史的「清水社口楊宅」,也是臺中清水唯一兼有燕尾及馬背屋頂兩種造型的古厝群。而在楊氏家族中,芝蘭玉樹者比比皆是,數不勝數,從政界到商界,均有楊氏子弟的身影。但是,這樣具有歷史文化特色的楊家古厝群,卻礙於政府的經費不足,遲遲無法徵收,致使楊宅多年來未被指定成古蹟,後來又經歷了921大地震的破壞,加上古厝群之一(北棟)被拆除,社口楊宅的古蹟之路走得十分漫長而艱辛。在民國99年(2010)舉行的審議會議中,贊成方與反對方各有所堅持,所幸委員們一致支持將楊宅指定為古蹟,才能順利保存其餘兩棟古厝,並委外進行古蹟修復。古蹟修復最重要的目的便是使其能融入人類生活之中,而不再是突兀的過時產物,而社口

楊宅整修後,究竟該如何活化再利用,自然是大眾關注的焦點,且出現了各種規劃,包括內部空間的重新設計,以及連結清水周遭景點等。當然筆者也提出了將楊宅塑造成複合式景觀區,並運用多媒體,以打破時空的限制,讓更多人認識清水社口楊宅等構想。然而,筆者認為清水社口楊宅之所以具有古蹟保存價值的最重要因素,就是楊氏家族在臺灣史上的貢獻與參與。楊家的精神和歷史文化,與建築外觀同樣是需要被保存及發揚的對象。

板橋農會電話的網路口碑排行榜

-

#1.鄉長曾淑懿參加壽豐與板橋農會締盟聯誼鄉村

板橋 區農會與全國五大農會締結姐妹會,日前在板橋區農會舉辦締盟論壇,理事長廖裕德、常務監事郭宏政、總幹事林秀慧邀請南投縣魚池、新北市石門、花蓮縣壽豐及台中縣霧峰、 ... 於 www.shoufeng.gov.tw -

#2.板橋農會超市電話的推薦與評價,FACEBOOK、PTT和網紅們 ...

板橋農會 超市電話的推薦與評價,在FACEBOOK、PTT和這樣回答,找板橋農會超市電話在在FACEBOOK、PTT就來連鎖量販網紅推薦指南,有網紅們這樣回答. 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#3.板橋農會超市營業時間 - Sabid

新北市農會超市一覽表農會名稱電話地址營業時間板橋農會0800-856969 新北市板橋區府中路29-1號B1 周一至周日9:00-21:00 淡水農會(02)2623-9305 新北市淡水區水源街 ... 於 www.sabid.me -

#4.去哪裡消費 - 農遊券- 行政院農業委員會

店家名稱 店家活動 營業據點 店家電話 源爸的開心農場 桃園市龜山區風尾街351巷71號 0932‑096479 四角林咖啡莊園休閒農場 滿千抽獎‑登發票 臺中市東勢區勢林街1‑1號 04‑2526211... 廣今香菇 臺中市新社區永源里水井街188巷8號 0921766429 於 888.coa.gov.tw -

#5.「板橋農會超市營業時間」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

板橋農會 超市營業時間資訊懶人包(1),上班時間外,金融卡、存摺遺失:(02)2720-7437其他 ... 板農活力超市地址:新北市板橋區府中路29-1號B1,電話:02-8965-6868#268, ... 於 1applehealth.com -

#6.達美樂就是好吃| 披薩外帶外送服務DOMINO'S PIZZA

樹林長壽店因設備維護,2/23將提早17:00打烊,造成您的不便,敬請見諒! 2022-02-10. 於 www.dominos.com.tw -

#7.中華郵政全球資訊網-查詢專區- 郵遞區號查詢

總機電話(02)2321-4311、2392-1310、2393-1261、2321-3625. 本公司實施彈性上班,核心上班 ... 24小時顧客服務專線:0800-700-365、手機請改撥付費電話(04)2354-2030. 於 www.post.gov.tw -

#8.板橋農會來訪陳光復大力推銷澎湖農漁產品@ 澎湖日報 - 隨意窩

記者張小瑜報導︼新北市板橋區農會總幹事張素麗率團十餘人抵澎參訪,並於24日上午前往縣府拜會,縣長陳光復表達誠摯歡迎,期盼藉由雙邊緊密合作,共同推廣兩地優質的 ... 於 blog.xuite.net -

#9.台北縣~板橋市農會「活力超市」 - dans la cuisine

§ 台北縣~板橋市農會「活力超市」 022410 · ADD:台北縣板橋市府中路29號B1 · TEL:(02)8965-6868 · Buiness hours:09:00~22:00;全年無休 · ↓ 捷運府中站1號出口:一出來就 ... 於 wg93.pixnet.net -

#10.板橋農會溪崑辦事處 - Todding

11 列新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員 ... 聯絡電話:2965-5656 , 傳真:2966-1214 海山辦事處:22066 板橋區漢生東路195 ... 於 www.toddringler.me -

#11.遠見集團

25、, 2018-06-08 本公司於新北市板橋區府中路29-1號15樓(板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳)舉行107年股東常會. 26、, 2018-03-08 遠見(3040)董事會決議,擬每股配息9 ... 於 www.gv.com.tw -

#12.板橋教室| 新北補習班高中補習資優數學高中英文 - 文城教育學院

捷運府中站1號出口 (農會大樓正上方,面對全家左手邊上樓). 公車. 捷運府中站(府中路) 264 / 307 / 310 / 51 / 701 / 786 / 793 / 806 / 810 / 843 / 848 / 857 / 920 ... 於 wmch1969.com -

#13.上市七天果豔西瓜預售一空板橋搶購中

農會 秘書黃啟祥表示:「剛才農會物流中心打電話來通知,所有西瓜都預售一空,現場不能再接單了!想要購買只能在中廣好物市集或者板橋農會活力超市了! 於 tw.yahoo.com -

#14.新北市板橋區農會 - 建築世界

新北市板橋區農會,場地出租,存款業務,辦理支票存款,活期存款,活期儲蓄存款, ... 售統一發票、印花稅票,代收電費、電話費、全民健保費,代繳水電費、電話費、農民健保 ... 於 www.arch-world.com.tw -

#15.最新消息 - 板橋農會

... 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項金融服務(存款、放款、出租[銀行]保管箱、代收各種稅款及轉帳代繳水費、電費、瓦斯費、電話費、 ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#16.資訊服務 - 板橋農會

會場出借洽詢電話:(02)89656868 轉395 產業管理部。 匯款資訊; 信用部:金融機構代號928-0018; ATM轉帳代號928/600; 戶名:新北市 ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#17.自104年10月12日加入新北市板橋區農會電腦共用中心

ACH代收代付 ... 104.08.19台票總字第1040003002號函 新北市新莊區農會(以下簡稱新莊區農會)資訊系統作業,自104年10月12日加入新北市板橋區農會電腦共用中心(以下簡稱板 ... 於 www.twnch.org.tw -

#18.新北市板橋區農會 - Healthysg

新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項 ... 瓦斯費、電話費、國民年金保費、勞農健保費、信用卡費、人民幣現鈔買賣業務), ... 於 www.healthsgay.co -

#19.板橋區實踐國民小學新生開學須知

五、 如果需要辦理學雜費、午餐費自動扣款的家長,請至板橋農會後埔辦事處辦. 理。(請攜帶身份證及健保卡或駕照<雙證件>、印章、足夠扣款金額). 電話:2957-6868 ... 於 www.sjps.ntpc.edu.tw -

#20.板橋農會活力超市電話

尋找板農活力即食餐包資訊的人也對板橋農會活力超市電話感到興趣,以下是板農活力即食餐包的靠北餐廳情報,板農活力超市- 220 板橋區新北市板橋區府中路29-1號B1 ... 於 needmorefood.com -

#21.中和地區農會

下營區農會 · 牛肉乾系列 · 台南市農會-虱目魚脯/魚酥. 於 www.cfa.org.tw -

#22.全家便利商店- 全家板橋板農店- 新北市板橋區, 電話 - 大家找優惠

新北市板橋區的全家便利商店全家板橋板農店,住址:220新北市板橋區府中路29—1號1樓,電話:02-22723346,店號:002816,特殊服務:Fami 霜淇淋、夯番薯、休憩 ... 於 twcoupon.com -

#23.板橋農會超市電話 - 雅瑪黃頁網

板橋農會 超市電話 ; 玉溪地區農會超市 · 地址:花蓮縣玉里鎮中華路177號電話:03-8882069 ; 財團法人台灣農漁會超市中心 · 地址:屏東縣麟洛鄉中山路1號電話:08-7235199 ; 超人 ... 於 www.yamab2b.com -

#24.台東釋迦25、26日快閃板橋農會軟嫩細緻粒粒飽滿

愛吃釋迦的朋友有口福了!今(25日)、明兩日至在新北市板橋區府中捷運站旁的「板農活力超市前廣場」舉辦「釋界第一迦」台東縣釋迦暨農特產品展售活動 ... 於 www.chinatimes.com -

#25.【新北市板橋區農會】發芽米(1KG) - momo購物網

推薦【新北市板橋區農會】發芽米(1KG), 膳食纖維是白米4倍喔,momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#26.板橋區農會代號 - Lefoud

新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項金融 ... 全國農會信用部全球各分行0800電話,地址據點與代碼代號的完整列表。 於 www.lefouduroi.me -

#27.板橋農會理事長遭控詐貸2.8億元新北檢調偵辦中 - 三立新聞

黃姓地主指控板橋農會理事長郭進源等人以農會資金詐騙土地, ... 郭進源下午接受媒體電話訪問表示,這是子虛烏有的抹黑,他和黃男之間的土地糾紛在105 ... 於 www.setn.com -

#28.板農活力超市

新北市板橋區府中路29-1號B1, Banqiao District, New Taipei City, Taiwan 220 ... 活動期間內,購買霧峰農會產品任一項,即可獲得抽獎券一張、參加抽獎,活動獎項於 ... 於 www.facebook.com -

#29.板橋農會代碼- 服務據點 - 訂房優惠報報

板橋農會 代碼,大家都在找解答。服務據點, 地址, 電話, AED設置. 本會信用部, 新北市板橋區府中路29號, (02)8965-6868, 1樓1台. 後埔辦事處, 新北市板橋區四川路 ... 於 twagoda.com -

#30.板橋農會地址關於板農 - 藥師+全台藥局、藥房、藥品資訊

服務據點,地址,電話,AED設置.總會,新北市板橋區府中路29號,(02)8965-6868 ...。 於 pharmacistplus.com -

#31.「板橋農會超市停車場」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「板橋農會超市停車場」相關資訊整理- 其他服務:(02) 8965-6868. 板農活力超市營業時間: 上午9:00 ... 地址:花蓮縣花蓮市民德一街205號電話:03-823-3179. 於 lovetweast.com -

#32.板橋農會-服務據點地圖

農會 圖片 · 總會 · 地址: · 新北市板橋區府中路29號 · 電話: · 8965-6868 ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#33.好「釋」多多台東太麻里釋迦直送板橋農會 - 新北市政府農業局

【新北市訊】板橋區農會與台東縣太麻里地區農會今明兩日於板橋區農會活力超市前廣場舉辦111 ... 農漁會輔導科周佑軒科長電話:(02)2960-3456分機2902 0970-113-936. 於 www.agriculture.ntpc.gov.tw -

#34.板農|新北市板橋區農會官方網站

新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項金融服務(存款、放款、出租[銀行]保管箱、代收各種稅款及轉帳代繳水費、電費、瓦斯 ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#35.板農活力超市|PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

板農活力超市:堅持天然、有機、優質、健康的核心價值,落實愛台灣、愛農業的精神,提供您安心健康的優良食材與 ... 《板農活力超市》夢田有機越光糙米1kg / 五結農會. 於 www.pcstore.com.tw -

#36.板橋農會信用部 - Dradio

新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項金融 ... 全國農會信用部全球各分行0800電話,地址據點與代碼代號的完整列表。 於 www.dradio.me -

#37.板農活力超市 - 全國農漁會商城

《板農活力超市》名間鄉農會養生苦茶油 ... 《板農活力超市》光豐農會- 太巴塱富田白米 ... 地址:新北市板橋區府中路29號‧ 電話:02-89656868 ‧ Fax:02-89656969 ... 於 mall.naffic.org.tw -

#38.新北市板橋區農會出品發芽米1KG - PChome 24h購物

透過宅配送達。除網頁另有特別標示外,均為常溫配送。 消費者訂購之商品若經配送兩次無法送達,再經本公司以電話與Email均無法聯繫逾三天者,本公司將取消該筆訂單,並且 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#39.供銷服務 - 板橋農會

大量訂購另有優惠唷! 而有關「板橋區農會商品禮券」內容依禮券使用簡則規定辦理,同時為即時回應會員客戶之消費意見,另外 ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#40.板橋農會 - Health 健康+

電話 | 02-89656868. 地址| 新北市板橋區府中路29號. 介紹|. 板橋農會. 沒有符合的資料可以顯示。 隱私權政策 · 關於我們 · 服務條款. 遠傳電信版權所有Copyright ©2016 ... 於 www.healthplus.tw -

#41.板橋區農會新北好農情(新北市農會) - Rldft

中華民國農會. 新北市農會; 電話:02-29685191(板橋)/傳真:02-22710901/會址:新北市板橋區縣民大道一段291號 板橋區農會 果豔西瓜節登場- 生活- 中時 於 www.dirtyweekenddvnture.co -

#42.家樂福線上購物

... 卡貝樂 旭家蒟蒻 立基 法蘭希 綠野農莊 愛樂薇 好料 純在 公農 鮮活 麵師父 Oatly 員山農會 國信食品 阿進師 Johnsonville 阿華田 愛之味 安佳 家樂福 有機農產品 ... 於 online.carrefour.com.tw -

#43.板橋農會代碼銀行代碼一覽表 - Eckq

勞農健保費,信用合作社,頂多就記得郵局是700, · PDF 檔案金融機構代碼一覽表農會機構代號金融機構簡稱m601 泰山區農會基隆農會m602 臺南地區農會m603 高雄地區農 ... 於 www.exitdreeam.co -

#44.板橋農會

新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項金融服務(存款、放款、出租[銀行]保管箱、代收各種稅款及轉帳代繳水費、電費、瓦斯 ... 於 www.cloudtree.me -

#45.新北市板橋區農會埔墘辦事處 - 紅頁工商名錄大全

更新資料 · 電話:02-2950-6969 · 地址:新北市板橋區中山路二段174號1樓 · 知識: 社會服務、農漁民團體、農會、新北市 · 瀏覽人數:525 · 網友分享摘要(11) · 411410 · 949948 ... 於 www.iredpage.com -

#46.臺中市大里區及南投縣草屯鎮等5家農會(板橋共用中心會員)7 ...

新北市板橋區、新北市新莊區、宜蘭縣冬山鄉、臺中市大里區及南投縣草屯鎮等5家農會信用部於7月22日,在農委會農業金融局(以下稱農金局)與全國農業 ... 於 www.boaf.gov.tw -

#47.板橋農會- 關於板農 - 新北市板橋區農會

新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項 ... 瓦斯費、電話費、國民年金保費、勞農健保費、信用卡費、人民幣現鈔買賣業務), ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#48.【桃園揭足跡】染疫國中生坐客運去竹圍漁港還搭台鐵往返中壢

桃園市政府另公布板橋確診女國中生(案19951)的足跡,12日上午從板橋車站搭乘台鐵至中壢車站、下午至中壢車站搭乘台鐵返回板橋車站、搭乘亞通客運703 ... 於 www.upmedia.mg -

#49.板橋農會文化辦事處 - 不動產貼文懶人包

服務據點, 地址, 電話, AED設置. 本會信用部, 新北市板橋區府中路29號, (02)8965-6868, 1樓1台. 後埔辦事處, 新北市板橋區四川路一段121號, (02)2957-6868. 埔墘辦事處 ... 於 realestatetagtw.com -

#50.板橋農會理事長遭控詐貸2.8億元新北檢調偵辦中| 社會 - 中央社

黃姓地主指控板橋農會理事長郭進源等人以農會資金詐騙土地, ... 郭進源下午接受媒體電話訪問表示,這是子虛烏有的抹黑,他和黃男之間的土地糾紛在105 ... 於 www.cna.com.tw -

#51.板橋區農會超市 - 法律貼文懶人包

2021年10月14日· 億統牧場· 雞蛋, □ 超市:台東縣農會超市(089229797)台東地區農會... 電話:02-27115803)新北市農會真情食品館網路商城(新北市板橋區縣民大道 . 於 law.businesstagtw.com -

#52.新北市板橋區農會歡迎光臨新北市政府農業局 - Ndkegd

板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項金融服務(存款,積極推廣「樂活」觀念,電話費,於8-板橋二出口下交流道,代收各種稅款及轉帳代繳水費,暨發芽米成功· PDF 檔案 ... 於 www.bananarivfishng.co -

#53.關於板農 - 板橋農會

本會信用部, 新北市板橋區府中路29號, (02)8965-6868, 1樓1台 ; 後埔辦事處, 新北市板橋區四川路一段121號, (02)2957-6868. 於 www.pcfarm.org.tw -

#54.府中 - 路網圖、各站資訊及時刻表

出口1, 縣民大道1段193號、近板橋農會, 電梯 樓梯 向上及向下電扶梯. 出口2, 縣民大道、府中路口, 樓梯 向上及向下電扶梯. 出口3, 府中路30號、近板橋區公所, 樓梯 ... 於 web.metro.taipei -

#55.新北市板橋區板橋中正黃金店面,總價2980萬 - 信義房屋

板橋 中正黃金店面(97418A) 地址新北市板橋區中正路單價本物件含車位及加蓋,詳洽經紀人員. 2,980萬. (含車位價). 建坪54.85坪. 主建物26.67坪. 1房1廳1衛. 於 www.sinyi.com.tw -

#57.板橋農會- 關於板農 - 新北市板橋區農會

信用部營業時間內(上午8:30 至下午4:00 ) 其他部門上班時間內(上午8:30 至下午5:00 ), 請查閱:服務據點 ; 上班時間外, 金融卡、存摺遺失:(02) 2720-7437 其他服務:(02) ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#58.板橋區農會- 農會簡介 - Google Sites

電話 :02-89656868 /傳真:02-29676868/會址:新北市板橋區府中路29號 · 農特產:. 保健養生: 發芽米麩,發芽米綠茶. 地方特產: 發芽米- 爆米香(白芝麻),發芽米- 爆米香( ... 於 sites.google.com -

#59.新北市板橋區農會江翠辦事處 - 樂趣地圖

於新北市農會的新北市板橋區農會江翠辦事處電話號碼:02-2253-6868,地址:新北市板橋區文化路二段364號1樓,分類:社會服務、農漁民團體、農會. 於 poi.zhupiter.com -

#60.新北市板橋區農會 - 台灣公司網

新北市板橋區農會,統編:33193302,地址:新北市板橋區府中路29號. 於 www.twincn.com -

#61.內政部:::不動產交易實價查詢服務網

如使用者未再區分建物型態等搜尋條件,計算時會將店面一併納入,故平均單價可能較高,宜請注意。為方便均價查詢功能使用,交易標的預設為房地(土地+建物)。 於 lvr.land.moi.gov.tw -

#62.板橋農會- 關於板農 - 新北市板橋區農會

新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項金融服務(存款、放款、出租[銀行]保管箱、代收各種稅款及轉帳代繳水費、電費、瓦斯 ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#63.新北市板橋區農會板農活力超市 - YNF

板橋農會 以「融入生活的銀行」為目標,積極推動農會轉型;以「愛臺灣,愛 ... 年菜吃安心農漁產板橋農會超市集結全國好物 ... 新北市板橋區農會 (總機)電話+886-2 ... 於 www.onlinrad.co -

#64.新北市板橋區農會 - 公司登記查詢中心

新北市板橋區農會,統編:33193302,地址:新北市板橋區府中路29號. ... 設立日期, 1959-10-01. 進行認證, 認證後,即可填寫聯絡電話/ 傳真號碼/ 地址/ 信箱/ 官網/ 社群 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#65.板橋農會超市 - Hoot |

新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項 ... 瓦斯費、電話費、國民年金保費、勞農健保費、信用卡費、人民幣現鈔買賣業務),以. 於 www.merylsantoptro.co -

#66.麥當勞台灣官網首頁|麥當勞McDonald's

台灣麥當勞歡迎您!麥當勞提供美味的漢堡、薯條、麥脆鷄(炸鷄)、冰炫風、沙拉、蘋果派等豐富的餐點、飲料與點心,讓您每次都能體驗麥當勞的方便與美食饗宴. 於 www.mcdonalds.com -

#67.新北市板橋區農會代碼 - Gustavob

ATM跨行轉帳金融機構代號一覽表– E.SUN BANK, www.esunbank.com.tw ; 代繳代發金融機構代號一覽表– FISC, www.fisc.com.tw ; 全國農會信用部各分行電話、地址與匯款, tw.rter ... 於 www.gustavoblanco.me -

#68.台灣迪卡儂‧官方網站‧網路商城-全台最大運動用品量販店

來自法國,全台最大運動用品店─【迪卡儂】網路商城有最齊全的商品,超商取貨199、宅配499免運,想買就買,輕鬆運動無負擔!超過60種項目全方面運動用品,並以最實惠的 ... 於 m.decathlon.tw -

#69.• 台北縣板橋市農會•

台北縣~板橋市農會「活力超市」 022410 ADD:台北縣板橋市府中路29號B1 TEL:(02)8965-6868 ... 台北縣農會, 地址:台北縣板橋市縣民大道一段291號, 電話:02-29685191. 於 www.tuugo.tw -

#70.板橋農會- 關於板農 - 新北市板橋區農會

... 瓦斯費、電話費、國民年金保費、勞農健保費、信用卡費、人民幣現鈔買賣業務), ... 本會創立於民國七年一月三十一日,設立名稱為「有限責任板橋信用組合」,因社會 ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#71.【板橋區|新北市|農漁民團體|社會服務】21項 - 資訊書籤

服務據點地址電話AED設置總會新北市板橋區府中路29號02896568681樓1台3樓1台後埔 ... 這個頁面上的內容需要較新版本的AdobeFlashPlayer新北市板橋區農會歷史沿革民國 ... 於 www.iarticlesnet.com -

#72.板橋農村公園 - 新北市觀光旅遊網

板橋 農村公園位在文化路與雙十路口,由板橋區農會闢建於民國七十八年,佔地面積 ... 快速發展的板橋也是一個念舊的地方,特別在繁華的都會區裡興建農村造景為主的休閒 ... 於 newtaipei.travel -

#73.金融服務 - 板橋農會

本會信用部, 新北市板橋區府中路29號, 存款、提款、補摺 ; 板農活力超市, 新北市板橋區府中路29-1號B1, 提款、補摺 ; 本會新大樓, 新北市板橋區府中路29-2號, 提款、補摺 ; 後 ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#74.新北市板橋區府中路29號13樓

講座舉辦場地訂於新北市板橋區農會第二大樓第八研習廳,地址:新北市板橋區府中 ... 皆為免費,歡迎大家踴躍報名參加,如有任何問題請洽本學會,學會電話(02)2243-0524. 於 www.ntura.org.tw -

#75.板橋農會理事長遭控詐貸2.8億元新北檢調偵辦中

黃姓地主指控板橋農會理事長郭進源等人以農會資金詐騙土地, ... 郭進源下午接受媒體電話訪問表示,這是子虛烏有的抹黑,他和黃男之間的土地糾紛在105 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#76.陳立教育|板橋分校

地址: 新北市板橋區府中路29之1號10樓電話: (02)2965-0373 服務時間: 週 ... 22:00 交通資訊捷運府中站1號出口(板橋農會大樓10樓) Facebook粉絲專頁. 於 www.chenliedu.com -

#77.農產訂購- 苗栗 - 銅鑼鄉農會

1. 電話訂購 · 2. 網路訂購 · 3. e-mail訂購 · 4. 傳真訂購 ... 於 www.tlfa.org.tw -

#78.新北市板橋區農會- 店家介紹 - 中華黃頁

代表號. 江翠辦事處 · 電話. 江翠辦事處 更多電話(2) · 地址 · 網站. http://www.pcfarm.org.tw. 於 www.iyp.com.tw -

#79.板橋農會電話查詢 - Jdbar

板橋農會 – 資訊服務. ::: 場地出借. 黃金商圈歡迎承借. 請點閱新北市板橋區農會會議室使用準則. 會場出借洽詢電話:(02)89656868 轉395 產業管理部。. 匯款資訊. 於 www.jdbar.me -

#80.新北市板橋區府中路29號 - Thecrownvise

板橋農會 活力超市專櫃新北市板橋區府中路29號B1超市02-29658620 板南線府中站1號 ... 11 列服務據點地址電話AED設置本會信用部新北市板橋區府中路29號(02)8965-6868 1 ... 於 www.thecrownvics.me -

#81.好釋多多台東太麻里釋迦直送新北板橋農會 - 新頭殼Newtalk

新北市板橋區農會與台東縣太麻里地區農會1月11日至13日於板橋區農會活力超市前廣場舉辦2022年度「都會區鳳梨釋迦、大目種釋迦優品果評鑑暨推廣行銷 ... 於 newtalk.tw -

#82.臺灣銀行

... 積極推廣高齡者及身心障礙者財產信託業務,連續五年榮獲金管會評鑑為績效優良銀行。 ... 近來有不明人士利用本行客服中心0800-025-168電話設定為來電顯示號碼進行 ... 於 www.bot.com.tw -

#83.板橋農會停車場保全員 - 1111人力銀行

新北市板橋區工作職缺|板橋農會停車場保全員|大中華保全股份有限公司|月薪2.6萬 ... 全職 學歷限制-不拘 月薪2.6萬元 新北市板橋區府中路 ... 行動電話:. 於 www.1111.com.tw -

#84.農金資訊股份有限公司 - 104人力銀行

公司位於新北市板橋區。 ... 家自營農會,轄下的農漁會信用部資訊業務,到今天止已整合176家農漁會,717個營業據點,服務572萬個農 ... 電話. 02-29676789 分機6106 ... 於 www.104.com.tw -

#85.新北市板橋區農會(埔墘辦事處),農漁民團體 - LIFEGO學術團體

新北市板橋區農會(埔墘辦事處),電話:02-2950-6868,地址:新北市板橋區中山路二段174號1樓,新北市板橋區農會(埔墘辦事處)的簡介,新北市板橋區農會(埔墘辦事處)的聯絡方式 ... 於 group.lifego.tw -

#86.板橋區農會新埔辦事處 - 工商筆記本

新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項金融服務(存款、放款、出租[銀行]保管箱、代收各種稅款及轉帳代繳水費、電費、 . 於 notebz.com -

#87.新北市板橋區農會埔墘辦事處,電話 - YPGO 台灣

電話 : 02-2950-6969. 地址: 新北市板橋區中山路二段174號1樓. 網址: www.pcfarm.org.tw. 新北市新北市板橋區農會埔墘辦事處,新北農會,其他, 社會服務, 農漁民團體, 農 ... 於 tw.ypgo.net -

#88.板橋市農會板橋農會 - Deewi

放款總額等五項. 板農|新北市板橋區農會官方網站首頁. 新北市板橋區農會(板橋區農會,藉由他熱心的回答,新北市長朱立倫,農會還推出滿3000元宅配服務板橋市農會從民國 ... 於 www.mariajesusblzqz.co -

#89.板橋農會溪崑辦事處 - Vinomeh

板橋農會 溪崑辦事處. 台灣新北市板橋區農會溪崑辦事處電話號碼:+886-2-2675-6868,地址:220 新北市板橋區溪北路88號1樓,分類:其他,社會服務,農漁民團體,農會 ... 於 www.vinomehn.co -

#90.板橋區農會 :: 全台ATM分佈網

·匯款資訊·信用部:金融 ...,設置點,設置地址,ATM功能.本會信用部,新北市板橋區府中路29號,存款、提款、補摺.板農活力超市,新北市板橋區府中路29-1號B1,提款、補摺.本會 ... 於 atm.iwiki.tw -

#91.板橋農會供銷部 - 靠北上班族

供銷部推廣部保險部文山農場資訊室文山茶推廣中心肉品市場聯絡電話01-農場簡介... 全國各級農會第四次聘任職員統一考試公告106/10/22 新北各農會希望廣場總動員 ... 於 ofdays.com -

#92.金融機構板橋區農會的分行資訊(9 筆) | 一介資男

板橋 區農會官方網站:未提供. 分行名稱:板橋區農會(板橋區農會信用部) 銀行代碼:928 分行代碼:0018 分行地址:新北市板橋區府中路29號分行負責 ... 於 www.mxp.tw -

#93.新北市板橋區府中路21號 - 臺灣銀行

您找的地點是:板橋分行(目前 定位在:新北市板橋區府中路21號)聯絡電話:0229680172. 地圖. 衛星. 整合. 1736公尺x 1046公尺. 工具列. 平移. 移點. 測距. 列印 ... 於 bot.map.com.tw -

#94.板農|新北市板橋區農會官方網站首頁

新北市板橋區農會(板橋區農會, 板橋農會, 板農)信用部(辦理銀行業務)提供會員各項 ... 瓦斯費、電話費、國民年金保費、勞農健保費、信用卡費、人民幣現鈔買賣業務), ... 於 www.pcfarm.org.tw -

#95.板橋新埔農會,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

板橋 新埔農會,大家都在找解答第1頁。服務據點, 地址, 電話, AED設置. 本會信用部, 新北市板橋區府中路29號, (02)8965-6868, 1樓1台. 後埔辦事處, 新北市板橋區四川路 ... 於 igotojapan.com -

#96.護法總會板橋分會 - 法鼓山

民國82年,當時約有二十多位法鼓山資深的信眾經常往來農禪寺參與共修活動,然而因距離遙遠而有在地區成立共修據點的構想,加上成員中有多位教職員,便商借 ... 於 www.ddm.org.tw -

#97.營運據點(板橋) - 統一綜合證券

板橋 分行. 住址新北市板橋區府中路29之2號8樓. 電話(02)2969-2299 ... 【主交割銀行】板橋農會本會【次交割銀行】國泰世華板橋分行、國泰世華埔墘分行、中國信託銀行 ... 於 www.pscnet.com.tw -

#98.各級農會通訊錄

新北市農會. 電話:02-29685191(板橋)/傳真:02-22710901/會址:新北市板橋區縣民大道一段291號; 網址: http://www.ntcfa.org.tw/; 推廣部門人員名冊連結 ... 於 www.farmer.org.tw