校徽英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦左萱寫的 芭蕉的芽vol.1 和李雅容的 西螺大橋:我的父親李應鏜都 可以從中找到所需的評價。

另外網站桃園市六和高級中學| 校徽也說明:校徽 ,代表著一個學校的精神與理念,正如商標,代表著一個商品的特色般。早期的六和校徽是由兩個三角形組成;第二期則是六葉花瓣;現在則是LH藍白相間校徽,它的故事, ...

這兩本書分別來自蓋亞 和印刻所出版 。

國立雲林科技大學 設計學研究所 杜瑞澤所指導 曾子寧的 從智慧財產權觀點探討商標設計侵權之認知差異 –以設計系學生為例 (2021),提出校徽英文關鍵因素是什麼,來自於智慧財產權法、商標法、商標設計、商標侵權、認知心理學。

而第二篇論文明志科技大學 視覺傳達設計系碩士班 楊朝明所指導 黃于耀的 包浩斯100年—現代主義設計風格之海報創作研究 (2020),提出因為有 包浩斯、簡約、幾何、空間的重點而找出了 校徽英文的解答。

最後網站通過/修訂會議 - 國立成功大學法規彙編則補充:第一條國立成功大學(以下簡稱本校)為有效管理本校校名、校徽及商標(以下簡稱商標) ... 第二條本辦法所稱校名,係指本校中英文全稱、簡稱;校徽係指本校依法註冊具有 ...

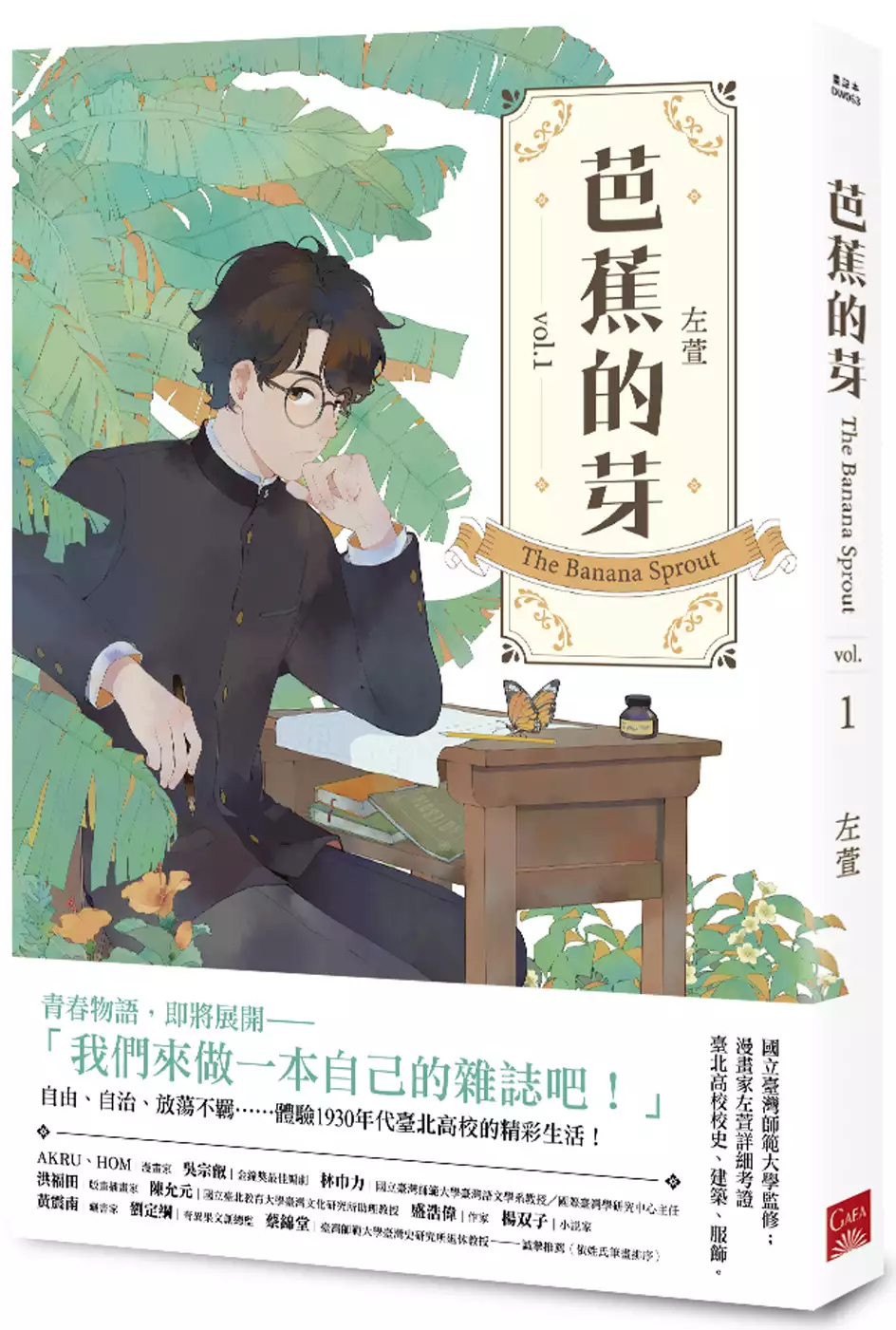

芭蕉的芽vol.1

為了解決校徽英文 的問題,作者左萱 這樣論述:

「進入臺北高校,就不用再剃光頭,而是可以留長髮的高校生了!」 「課業很重,日文、德文、英文是必修。」 「校園裡有座自由之鐘。芭蕉葉的校徽,是畫家鹽月桃甫設計。」 「聽說有學生覺得文藝社刊物《翔風》很無聊,就自己創辦雜誌⋯⋯」 1930年代,標榜自由、自治學風的臺灣唯一高等學校,七星寮宿舍搬進了一位學生。 葉星橋,成功考取「窄門中的窄門」,懵懵懂懂帶著家人的期望,以醫師為志向,離家北上求學一一 室友南城雲太郎,學校知名的問題人物。放盪不羈、熱愛閲讀, 卻因蹺課太多面臨退學危機一一 性格背景截然不同的兩人成為好友。身處自由與知識的搖籃

,滿懷青春的迷惘與憧憬。某一天,南城突然興致勃勃地對葉星橋説:「現在的《翔風》制式又死板,我們來做一本自己的雜誌吧⋯⋯」 漫畫家左萱深刻挖掘資料,以細緻獨特的筆觸,描繪臺北高校生豐富的社團活動與校外生活,刻畫了敝衣破帽,放浪青春的學生樣態,也重現了臺北高校最迷人美好的1930年代。 本書特色 青春物語,即將展開—— 「我們來做一本自己的雜誌吧!」 自由、自治、放蕩不羈⋯⋯ 體驗1930年代臺北高校的精彩生活! 國立臺灣師範大學監修; 漫畫家左萱詳細考證臺北高校校史、建築、服飾。 誠摯推薦 AKRU、HOM|漫畫家 吳宗叡|金鐘獎最佳編劇 林巾力

|國立臺灣師範大學臺灣語文學系教授/國際臺灣學研究中心主任 洪福田|版畫插畫家 陳允元|國立臺北教育大學臺灣文化研究所助理教授 盛浩偉|作家 楊双子|小說家 黃震南|藏書家 劉定綱|奇異果文創總監 蔡錦堂|臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授

從智慧財產權觀點探討商標設計侵權之認知差異 –以設計系學生為例

為了解決校徽英文 的問題,作者曾子寧 這樣論述:

現今網路發展快速的時代,企業所主打的商品、服務不再是透過口耳相傳的方式進行宣傳,而是利用網路的宣傳、電視跟廣告。而欲讓消費者明確知道目前廣告上的商品是哪家品牌,便要透過商標來識別其商品與企業。根據台灣智慧財產局歷年商標件數統計,註冊商標件數每年多達十萬件,公告駁回的案件數為九千件,每一年日益增加,其中多數商標侵權案件的實務判決主要為混淆誤認。根據教育部110年度統計設計人才畢業學生人數逐年增加,每一位設計系同學畢業後皆有機會成為設計師,而為了讓設計系同學了解現今智慧財產權法,學校開設了智慧財產權相關課程以避免未來設計商標時侵權行為。 有鑑於此,本研究希望能夠了解設計系學生對「商標設計

侵權構成要素」的認知與態度,同時進一步探討設計系學生在智慧財產權法認知差異。研究首先透過文獻瞭解商標侵權現況與商標設計侵權的共通構成條件,接著透過專家訪談,探討分析商標設計侵權構成要素,再依據專家訪談結果確立問卷設計,然後針對設計系學生進行問卷調查,並且運用統計軟體SPSS分析各構面是否相互影響。 本研究結果得知,商標侵權構成條件大多為設計師於商標設計發想初期,所進行設計程序未完善以及智慧財產權法概念較淺薄。而商標設計侵權的主要影響因素為商標造型應用,以字形進行商標設計容易構成侵權。本研究結果也顯示,設計系學生在性別上,其智慧財產權法認知程度女性高於男性;同時有修習智慧財產權法相關課程的

學生其認知程度也較高;而在商標侵權議題態度上,在學與有聽過智財權法相關議題的學生其態度上也較為重視;當智慧財產權法認知程度越高對於商標侵權議題態度越重視;當智慧財產權法認知程度越高,對於商標侵權設計構成要素的認知則也越高。研究結論認為,未來如果要進行商標設計,需要有完善的設計流程與強化智慧財產權法概念,才能降低侵權的機率。

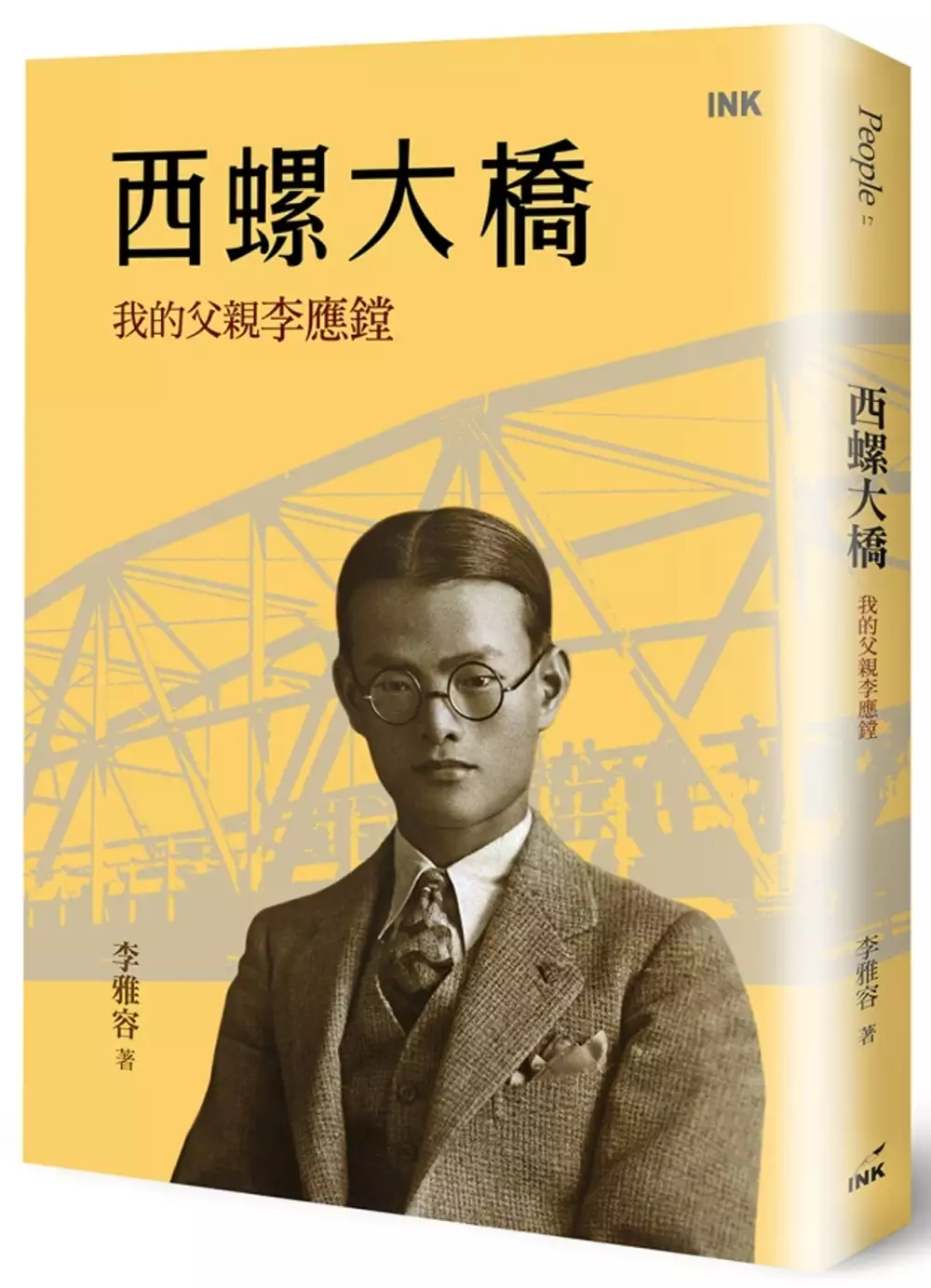

西螺大橋:我的父親李應鏜

為了解決校徽英文 的問題,作者李雅容 這樣論述:

見證經濟奇蹟之前的社會力與公民意識 今日的生活奠基在無數前人的共同奮鬥之上 這是西螺大橋推手李應鏜的故事,也是成長於一九三○年代,在後來的歷史中,長期被消音的臺灣地方士紳的故事! 一九五三年一月二十八日,當時人口只有三萬七千人的雲林西螺鎮,湧進了八萬名遊客,都是為了見證西螺大橋的開通! 彼時這座橫跨濁水溪嶄新綠色大橋神氣極了!當時她是遠東最長(1939.03公尺),也是世界第二長的公路大橋,僅次於美國舊金山的金門大橋,從續建到完工,都是臺灣交通史上值得喝采的記錄,也是臺灣、美國、日本和菲律賓四國合作的宏偉工程。 還有更重要的意義,藉由為興建西螺大橋而辛勤

奔走的李應鏜之口說出,他說:「這是臺灣南北暢通,經濟效益的第一炮!」 從日治的殖民政府到戰後的國民政府,不管是誰統治臺灣,永遠不該忘記的是踏實活在這塊土地上的子弟,總有人努力打拚,精進充厚自己,再貢獻所學於世,只為了讓家鄉變得更好一點。 李應鏜出生於雲林西螺的書香世家,京都同志社大學經濟系留學歸國後,致力於參與地方事務,光復後曾任台南縣參議員、西螺鎮長,在白色恐怖時代為營救年輕人挺身作保,亦曾遭誣陷逮捕,所幸因蔣緯國的搭救才全身而退。一生風骨,為興建西螺大橋鞠躬盡瘁,為了還原父親生命全貌,作者李雅容動員整個家族的力量回溯記憶,親自踏訪他走過的路、讀過的書、寫過的請願信和公文函,

將成千上萬張的照片、證件、信札、藏書和剪報,梳理成十七萬字翔實傳記,完整記錄李應鏜的一生,也為戰前戰後的臺灣政治、社會史,補上鮮活的影像。 本書特色 一九三○年代的臺灣曾有富裕昌盛的一面,不是戀舊或炫富,更不願被刻意忽視,《西螺大橋》誠實且生動地還原了那個時代的風貌。 見證一九三○到五○年代,臺灣地方士紳的政治社會參與歷程。 文史學界書評 李應鏜先生的生命歷經兩個政權的傾軋,一方面反抗,一方面又為了尋求同胞更大的生存空間,而必須不斷與當權者協商。書中李應鏜先生營救白色恐怖中被牽連友人的段落,不僅展現了他生命的韌性,也帶領我們觀看在那個時代,臺灣人如何在威權統治下奮力生存。

--鄭麗君(文化部長) 這是長期被消音的臺灣地方士紳們的故事。--許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 一方面娓娓地道來家庭、親情,卻又出入時代、社會,讓人得以立體地理解李應鏜這個台灣西螺地方的新時代名望家,甚至二十世紀前半葉台灣歷史一個非常鮮明的剖面。--吳密察(國立故宮博物院院長) 雖然是以「西螺大橋」為書名,實際上是寫一個臺灣人從日治時代生長、求學、就業的生活經驗,以及戰後歷經二二八、參與政治、建設地方的生動故事。--陳儀深(國史館館長) 擦亮西螺大橋的勳章!--鄭邦鎮(國立臺灣文學館前館長) 這是一本為人子女用真誠孝心寫出來、見證時代的大河鉅著

。--魚夫(作家)

包浩斯100年—現代主義設計風格之海報創作研究

為了解決校徽英文 的問題,作者黃于耀 這樣論述:

包浩斯所創造的風格與體系,無論在設計史或當代設計的領域上,都具有實著的影響力與貢獻。從德國威瑪時期具革命性的開端至柏林時期受政治施壓下遺憾的結束,在短短13年間將當時的設計教育、設計思維與形式風格進行跨時代性的改革,而開啟了一個嶄新的趨勢,幾何形式、簡約與注重實用性的美感就此開始深耕,逐漸影響現代主義後續的發展,爾後國際主義風格也將傳承其精神並加以改良,而改變了平面設計於後時代的風格與思潮,如今包浩斯已進入百歲周年,對於其所所建立的理念、美學基礎依舊受人運用與啟發,筆者對於包浩斯的風格也備感興趣,因此希望能夠透過本研究探討與分析其風格在平面設計上的展現效果,並且運用在本研究創作之中。本創作主

題「空間印象」,作品共12件,以理性情感的角度詮釋大眾對於抽象空間的認知經驗,透過幾何視覺化的表現形式重新闡述人類、生活、自然的於平面抽象空間意義關係。然而,對於後續的研究與建議,在今日與未來的自由年代,設計趨勢不再受限於時代思潮的限制,而是具備多元性與豐富性,因此若妥善的運用包浩斯與現代主義所傳達的概念與準則融合於個人作品中,無論於藝術創作或商業設計上,作品的美感價值將會一定的提升,對於日後的創作發展將更具有靈活性。

校徽英文的網路口碑排行榜

-

#1.校徽- 長庚大學資訊網

一、在造形上:本校校徽取之於大學學士帽的圖像,同時將Chang Gung University之英文縮寫C.G.U.加之於方帽下方,使校徽具備大學之代表圖像和國際通用的縮寫符號。 於 www.cgu.edu.tw -

#2.關西高中數位校史館| 校徽

二、設計者:張秉正(本校美術教師),劉炆明(本校資訊應用學程教師)三、創作來源:(一)以關西高中之英文拼音第一個字母「K」為出發點。(二)展現出從關西高農傳承到關西 ... 於 www.khsh.hcc.edu.tw -

#3.桃園市六和高級中學| 校徽

校徽 ,代表著一個學校的精神與理念,正如商標,代表著一個商品的特色般。早期的六和校徽是由兩個三角形組成;第二期則是六葉花瓣;現在則是LH藍白相間校徽,它的故事, ... 於 www.lioho.tw -

#4.通過/修訂會議 - 國立成功大學法規彙編

第一條國立成功大學(以下簡稱本校)為有效管理本校校名、校徽及商標(以下簡稱商標) ... 第二條本辦法所稱校名,係指本校中英文全稱、簡稱;校徽係指本校依法註冊具有 ... 於 www.cc.ncku.edu.tw -

#5.校徽- 汉英- 词典 - 英语人

校徽 的英文翻译,例句(translate 校徽to english) 於 www.englisher.net -

#6.嘉南藥理大學| CNU

學校校徽. 版權所有© 2014 嘉南藥理大學 地址:71710 臺南市仁德區二仁路一段60號 手機:0972964911 市話:06-2664911 傳真:06-2666411 於 www.cnu.edu.tw -

#7.真理大學Aletheia University

真理大學校徽logo圖 · 真理首頁 · 真理大學官方粉絲團 官方粉絲團 · 真理大學官方LINE@ 生活圈 · ENGLISH. 搜尋. Menu. 關於真理. 特色亮點 · 設校理念 · 校史簡介 ... 於 www.au.edu.tw -

#8.校徽、校訓- 國立雲林科技大學YunTech

校徽 本校校徽是由本校校名英文簡稱Yuntech 的Y 所構成。 圖形呈輻射性結構,兼具向內聚斂與向外擴展的性格。 向內聚斂代表科技整合與團隊和諧; ... 於 www.yuntech.edu.tw -

#9.校歌及校徽 - 大業國小

三個英文字母形成一個傾斜的橢圓,橢圓造型蘊含生生不息的深意,將其斜放的巧思更為校徽增添一份動態的美感。此外,校徽以「紅」、「綠」二色為主要色調,對比強烈,使人留 ... 於 www.dayes.tyc.edu.tw -

#10.校徽識別系統-基本設計- 國立中興大學(National Chung Hsing ...

首頁 · 認識興大 · 學校定位.教育目標.基本素養。校徽。LOGO; 校徽識別系統-基本設計. 校徽識別系統-基本設計. 校徽使用規範手冊-基本識別【下載】 ... 於 www.nchu.edu.tw -

#11.校徽-認識陸專-陸軍專科學校- Army Academy R.O.C.

校徽,, ,盾形:, 外形表我士官固若金湯堅忍不拔之毅力,以及勇猛頑強之鬥志與士氣, 國徽:, 表我軍人效忠國家、可昭日月之心,以及光耀神州、復興 ... 英文版首頁圖片 於 www.aaroc.edu.tw -

#12.校歌與校徽 - 花蓮縣光復鄉大進國民小學全球資訊網

大進國小校歌. 校歌歌詞. 大進國小校徽. 大進國小願景校徽 大進國小英文校徽. 願景校徽 英文校徽. 校徽意涵: 綠色代表- 健康綠色的大地象徵學生勤學務實. 於 www.dchps.hlc.edu.tw -

#13.耶鲁大学校徽英文介绍【Q微同号∶5335014】留学保证录取

Search results for 耶鲁大学校徽英文介绍【Q微同号∶5335014】留学保证录取:考官内推】彭齐亚斯普林斯顿大学【Q微∶5335014】小额捐赠渠道学校内部直招:考官内推】 ... 於 www.teamlab.art -

#14.西園國小-認識西園

新版校徽涵義. (1)表面線條涵義:. * 鮮艷的鳳蝶翅膀線條代表X、蝶身是i、小幼苗是y、蜷曲的根是uan, 這些字組合起來就是Xiyuan,西園的英文譯名。 於 hups.tp.edu.tw -

#15.校名與校徽 - 吳鳳科技大學

簡言之,乃願族群融和,盼人才薈萃,期使大家發揮同舟共濟的精神,努力培育出優秀人才,是其命此校名之初衷。 校徽與WUFENG意涵示意圖. 校名校徽下載. 吳鳳科技大學中英文 ... 於 www.wfu.edu.tw -

#16.嶺東科技大學校徽

嶺東科技大學校徽. ::: 網站導覽; 搜索. 搜尋. Menu. 招生資訊 · 招生報名系統 · 新生專區 · 本校科系 · 註冊專區 · 嶺東APP · 入學意願登記 · English. 於 www.ltu.edu.tw -

#17.本校校徽 - 高雄市立文山高級中學

本校校徽. 設計說明:. 在造形上分為外圓與內圓兩個部分. 外圓部分以深藍為主顏色,搭配亮黃色的中英文校名,代表文山高中具有國際化的遠景。 於 www.wsm.kh.edu.tw -

#18.國立金門大學> 校徽簡介

校徽. 一、 燕尾屋頂為金門最具代表性之建築特色,而屋頂亦象徵學府之意. 意在表明本校為金門第一學府之特殊地位。 校徽, 二、 燕尾屋頂圖形下方之兩曲線色塊,為毛筆 ... 於 www.nqu.edu.tw -

#19.校徽英文,前方学校英文翻译 - 翻译知识网

校徽英文. 校徽school pin 大学的标志a sign(signal) of university school pin is the sign(signal) of the university. school badge. school badge. 於 www.ykp655.com -

#20.國立鳳山高級中學| 校徽

校訓:榮譽勤勞誠實以鳳圖騰為校徽,一來呼應校名,二來期許同學追求卓越,成為「人中之鳳」。紅色代表淬煉,期許同學不畏考驗,更上層樓. 於 www.fssh.khc.edu.tw -

#21.景文校徽

賀! 視覺傳達設計系榮獲新北全國精品金工競賽「精品金工工藝. 賀!! 2020(第九屆)專業英文日文詞彙與聽力能力. 於 www.just.edu.tw -

#22.校徽 - 歡迎蒞臨獅潭國中

校徽 設計理念:. 以校名的中、英文及校園週邊的環境融入設計構想。 圖案以深綠及淺綠為底,代表著校內外的綠地,隱喻本校生生不息。 深綠底分兩半,似一本展開的書本, ... 於 stjh.mlc.edu.tw -

#23.國立新豐高中| 校徽校歌

菱角猶如筆鋒,分立、凌厲,象徵三民立義為我立國建國目標,用以激勵青年犧牲之崇高職志。 ○原有校徽加上英文名字,以彰顯教育必須面對世界,面對未來,而走入國際 ... 於 www.sfsh.tn.edu.tw -

#24.「校徽」英文翻譯及相關英語詞組- 澳典漢英詞典

校徽 · 1.arming · 2.badge · 3.bedge · 4.emblem · 5.ensign · 6.insignia · 7.regalia · 8.totem. 於 hanying.odict.net -

#25.校徽 - 埔鹽國小

8.需中英文校名時,以環繞校徽型態出現。 於 www.pyes.chc.edu.tw -

#26.都會大學|公大改名推新校徽採用英文縮寫MU 喻將社會學生連接

公開大學新學年將改名為「香港都會大學」,校方今日公布新校徽,設計採用新名稱的英文縮寫(HKMU)的「MU」,即代表「我你」,寓意都會大學是一個. 於 www.hk01.com -

#27.校旗、校歌》彰泰國中校徽英文校名「CTS」為主軸 - 人間福報

... 民國九十年首任校長翁桓盛到任後,展開建校、招生工作。彰泰國中校徽公開徵選,由彰化師大美術系學生陳潔婷所設計,以英文校名簡寫「CTS」為設計主軸,圖騰融. 於 www.merit-times.com -

#28.認識本校 - 聖約翰科技大學

1967年成立新埔工業專科學校,2005年改名聖約翰科技大學,創校至今已有50年餘歷史。 本校校長 · 校史室 · 組織架構 · 校歌 · 校歌演唱 · 本校校徽 · 上海聖約翰大學人物誌 ... 於 www.sju.edu.tw -

#29.校徽的英文 - 爱思英语

校徽 的英文:school badge参考例句:I seldom wear the school badge.我很少佩戴校徽。We wear the school badge on our coats我们把校徽别在外套 ... 於 www.24en.com -

#30.仁德校徽 - 秘書室

本校校徽. 校徽:. 設計理念:. 外形以仁德醫護管理專科學校英文名稱Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management圓形表現,象徵圓融 ... 於 ea.jente.edu.tw -

#31.校徽- 英文翻译- Cncontext - 英语

校徽 的英文翻译– 中文-英语字典和搜索引擎, 英文翻译. 於 cncontext.com -

#32.校徽 - 元培醫事科技大學-校史館

校徽 沿用創校人之原意,以綠色健康的稻穗圖騰,兼具有科技的電子圖。獲准改大後將中文全名元培科技大學,2014年更名為元培醫事科技大學、英文為Yuanpei University放入 ... 於 ypuhm1.ypu.edu.tw -

#33.明志科技大學常用Logo設計圖檔與應用

自1963年明志工專創校以來,便以這個圖案做為本校校徽。 ... 為了讓校徽的使用符合更多不同場合的需求,遂將原設計延伸,將校名之中、英文並陳,同時將學校的創辦年份 ... 於 web.mcut.edu.tw -

#34.校徽的意義 - 敏惠醫護管理專科學校

校徽 的意義 校徽代表學校的精神象徵,以博愛為學校的護理教育精神。 上半部紅色部分(紅十字會):象徵紅十字會的救人、博愛精神,以「專 ... 於 www.mhchcm.edu.tw -

#35.東商校徽 - 國立臺東高級商業職業學校

... 彈性選課 · 重補修選課 · 獎懲系統 · 網路教學平台 · 東商電子書平台 · 圖書館藏查詢 · 校園影音平台 · 英文學習影音平台 · 教育部公文公告平台 · 全國教師進修網. 於 www.tscvs.ttct.edu.tw -

#36.臺北市立松山工農校徽

松山工農字徽含英文版本,適合於事務用品及紀念商品使用,於西元2018年實習處活力工農文創計畫資訊科學生304127繪製。 於 saihs.heng.taipei -

#37.PolyU Glossary - Our Logo 校徽釋義

理大校徽以七十年代初香港理工學院的校徽設計為藍本。校徽的圓角代表理工英文拼寫的“P”及大學英文拼寫的“U”,而前校徽內的字母“T”代表卓越科技,亦予以保留;而周邊 ... 於 www.polyu.edu.hk -

#38.國立宜蘭高級中學| 校徽

下圖為民國89年2月1日以前之校徽 現今校徽 啟用:民國89年2月1日本校改制國立。徵選:民國88年4月由學務處辦理公開徵選活動。初評由全校各處室主管,選出優選作品三件 ... 於 www.ylsh.ilc.edu.tw -

#39.校徽的英文翻譯 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版校徽的英文,校徽翻譯,校徽英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#40.校徽- 是一個學校的標誌 - 中文百科知識

中文名:校徽; 英文名:school badge. 主要形狀:圓形、長條形、橢圓形等. 校徽,是一名學生的標誌,佩戴校徽不僅是學生形象的一部分,也是一名學生的行為規範。校徽, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#41.校徽是什麼意思,校徽的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典

學校師生員工佩帶的標明校名的徽章。 茹志鵑《魚圩邊》:“ 二喜胸前別了一個校徽,戴著紅領巾,也走在裡面。” [校徽]百科解釋. 校徽(school badge)是學校徽章的 ... 於 iccie.tw -

#42.國立體育大學字形及校徽下載

1.有關本校英文校名"National Taiwan Sport University" 之使用,目前並無特定字形樣式之規範,請師長同仁們自行選取字形或字體,符合清晰原則即可。 2.有關本校校名與校徽 ... 於 secretary.ntsu.edu.tw -

#43.學校校徽 - 屏東縣立大同高級中學

Introduction 學校簡介 · Introduction Video英文簡介 · Vision學校願景 · Office Extension 各處室分機 · Featured Class 特色班級 · Student Clubs 社團 ... 於 www.dtjh.ptc.edu.tw -

#44.TUNGHAI UNIVERSITY---校徽、校名 - 東海大學

本校已註冊上列校名文字、英文縮寫、校徽圖案商標,未經同意請勿使用。 申請合作使用授權聯絡資訊:. 請聯絡本校研究發展處產學與育成中心商標授權承辦人. TEL:(04) ... 於 cdn.thu.edu.tw -

#45.校徽意涵 - 雲林縣林內鄉林內國民小學

紀念LOGO. 以本校吉祥物---五色鳥--為發想, 結合本校英文縮寫及願景 ,. 由學校校徽修改設計而成. 身體----L--- 健康---綠. 頭部----N---- 創新---黃. 於 lnes.ylc.edu.tw -

#46.國立高雄科技大學

國立高雄科技大學(英語譯名:National Kaohsiung University of Science and Technology),簡稱高雄科大、高科大、高科、NKUST。 是一所位於高雄市的國立科技大學, ... 於 www.nkust.edu.tw -

#47.校徽英文 - Xvux

校徽的英文翻译,校徽英文怎么说,怎么用英语翻译校徽,校徽的英文意思,校徽的英文,校徽meaning in English,校徽的英文,校徽怎么读,发音,例句,用法和解释由查查 ... 於 www.koolcardls.co -

#48.校徽- 英文字典

校徽英文 翻譯: 校徽[xiào huī] school badgecollege insigniauniversity crest ..., 學習校徽發音, 校徽例句盡在WebSaru字典。 於 tw.websaru.info -

#49.校徽 - 樟樹國中

一、名稱由來:. JICTS名稱取自校名「新北市立樟樹國際實創高級中等學校」 New Taipei Municipal Jhangshu International Creative Technical High School 英文譯名縮寫 ... 於 www.ctjhs.ntpc.edu.tw -

#50.校徽 - 國立臺北科技大學

建校100餘年來,在發展脈絡上歸屬理工科技領域,且位於首都臺北市正中心,並以科技發展領先學校自許。另為邁向國際化,以顯著易記之「TAIPEI TECH」為主要英文簡稱。 校徽 ... 於 www.ntut.edu.tw -

#51.中國醫藥大學校徽含校名_草寫英文_印刷

中國醫藥大學校徽含校名_草寫英文_印刷. 由資訊中心 在週五, 11/09/2018 - 08:40 發表. 類別: 中醫大校徽. 原始檔下載: Image icon 校徽_印刷(含校名) - 草寫 ... 於 photo.cmu.edu.tw -

#52.校徽 - 台北海洋科技大學

校徽 設計理念係取自本校英文縮寫TCMT為設計基準,結合本校吉祥物"飛天鯨豚"之形象,象徵本校如同充滿活力的鯨豚一般,脫胎換骨、一飛沖天,優雅的接受挑戰,引領學校飛 ... 於 www.tumt.edu.tw -

#53.校徽、校訓、校歌、校旗 - 東吳大學

東吳大學校徽的設計包含中英文校名及校訓。紅黑二色原是法學院的校徽顏色,反映了當時強調鐵血精神的時代背景,其後紅與黑則成為東吳的校色,如今校色更有新的詮釋, ... 於 www-ch.scu.edu.tw -

#54.普林斯顿大学校徽英文介绍【加微∶5335014】TOP10名校保 ...

《中時新聞網》前身為《中時電子報》,於1995年創立,是全台第一家且歷史最悠久的網路媒體,開啟新聞數位時代。近來以最具影響力的政治新聞引領先驅外, ... 於 www.chinatimes.com -

#55.朝陽科技大學

朝陽科技大學校徽,勤學、敦品、力行. Menu. 身份別. 教職員 · International-Student · 學生 · 訪客家長. 主選單. 防疫專區 · 新生專區 · 高等教育深耕計畫 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#56.校徽的英文是什麽- 英漢詞典 - 漢語網

【校徽】的英文單字、英文翻譯及用法:school badge校徽;。漢英詞典提供【校徽】的詳盡英文翻譯、用法、例句等. ... 相關詞. 北京大學校徽Logo of Peking university. 於 www.chinesewords.org -

#57.我很少佩戴校徽英文怎麼說?

我很少佩戴校徽英文怎麼說? I seldom wear the school badge. ... 「今日事今日畢」英文怎麼說? 「物以類聚」英文怎麼說? 「己所不欲勿施於人」英文怎麼說? 於 bb-english.blogspot.com -

#58.校徽英文

“校徽,徽章”英文翻譯badge “華茲的校徽”英文翻譯hogwarts school crest “佩帶校徽”英文翻譯wear a school badge “微章(如校徽等)”英文翻譯badge “校徽佩戴”英文 ... 於 www.unrealtrtes.co -

#59.亞東校徽

亞東科技大學校徽(純亞字). 亞東科技大學校徽.jpg. 亞東科技大學校徽(純亞字).JPG. 下載PNG格式 · 下載PNG格式. 亞東科技大學中文標準字, 亞東科技大學中英文標準字. 於 www.aeust.edu.tw -

#60.校徽校徽|english|英文|chinese|中文

校徽校徽 |english,英文,chinese,中文,explain|speak|spell|發音|translate|意思|meaning/school badge/college insignia/university crest|翻譯|解釋|定義|definition. 於 www.chineseword.org -

#61.校徽的英文_沪江英语学习网

沪江英语网是免费的英语学习网站,提供校徽的英文信息,包含校徽的英文的相关学习资料、单词测试、评论、学习推荐等信息。 於 www.hjenglish.com -

#62.校徽校歌 - 國立南投特殊教育學校

校徽 設計理念: 以英文名稱縮寫- NNSS,作為設計發想,將其設計成蝸牛的型態,象徵孩子們如蝸牛一步一步慢慢爬,但是卻非常穩定的往上努力;將其貝殼入如高明度的色彩 ... 於 www.ntss.ntct.edu.tw -

#63.草皮有校徽!疫情「沒學生加草狂長」 阿蓮國 ... - Yahoo奇摩新聞

高雄阿蓮國小,防疫期間,校園空無一人,操場也雜草叢生,就有五位老師和球隊教練,發揮創意修剪草皮,把校徽、英文校名和比讚圖示,用割草機描繪出來 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#64.校徽 - 南新國小

南新國民小學: 中文校名,標在校徽正中最上端。 NAN HSING :英文南新。國際化是未來教育趨勢,故我們把南新的英文標在校徽下端,代表我們要跟上時代 ... 於 www.nsps.cyc.edu.tw -

#65.臺灣大學校徽錦旗NTU Badge Banner 雙色紅

校徽 錦旗一共三款,充滿濃厚美式運動風的三角裝飾旗,以臺大校徽與代表色為元素,精心選用高磅數布料,使旗幟垂掛俐落且不易變形,同時為呈現鮮明的活力,旗幟的印製法特別 ... 於 shop.press.ntu.edu.tw -

#66.校徽英语怎么说_校徽英文翻译_汉程汉英词典 - 汉程网

校徽 英语怎么说?汉程汉英词典提供校徽的英语翻译、拼音、读音及相关英语词汇等。 於 fy.httpcn.com -

#67.校徽英文翻译_趣词词典

衬衫上别着校徽,他看起来都更严肃。 With the school badge on his shirt, he looks all the more serious. youdao. 2. 我们把校徽别在外套上。 於 www.quword.com -

#68.校徽 - 台南應用科技大學

校徽 說明. 1.台南府城有鳳凰城之美稱,標誌以鳳凰為發想意念,英文校名「TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY」之字母縮稱TUT結合發展,將TUT重複旋轉排列,形成TUT TUT ... 於 www.tut.edu.tw -

#69.耶鲁大学校徽英文介绍【微信∶5335014】TOP30名校保录取

教育百科為「教育雲」下專為教師與學生提供之跨知識庫檢索平臺,是線上字典,提供多元成語、字詞、同義詞、注音、解釋、造句、發音等各類型知識檢索. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#70.哈佛大学- 维基百科,自由的百科全书

哈佛大學校徽. Universitas Harvardiana(拉丁名稱). 校训, Veritas (拉丁文). 中译, 真理. 创办时间, 1636年. IPEDS编码, 166027. 学校类型, 私立、研究型. 於 zh.m.wikipedia.org -

#71.瑞成校徽 - 瑞城國小- 臺中市政府教育局

瑞成校徽. 瑞城校徽. 設計者:魏水明(國小校長退休,曾任職瑞城國小教務主任). 瑞城國小英文校名:Ruei Cheng Elementary School ... 於 rces.tc.edu.tw -

#72.校徽與校名- NDHU - 東華大學

本校校徽為一加強整體形象辨識的輔助系統,此校徽設計內部以 icon01 ... 校徽.png; 中英文校名標準字.png; 校徽+中英文校名組合.png; 校名_歐豪年教授 ... 於 www.ndhu.edu.tw -

#73.使命及願景/校徽及校訓| 認識中大| 香港中文大學

「博文約禮」為孔子之主要教育規訓,其言載於《論語》:「子曰:君子博學於文,約之以禮,亦可以弗畔矣夫。」本校教育方針為德智並重,故採「博文約禮」為校訓。 校徽. 於 www.cuhk.edu.hk -

#74.義守大學校徽貼紙 - 蝦皮購物

義守大學校徽貼紙13cm*3cm 購買義守大學校徽貼紙. ... 查看全部 · [大學用書現貨]Workplace english 2 職場英文課本二手義守大學. $200. 已售出1. 於 shopee.tw -

#75.正修科技大學校首頁-校訓、校徽及校歌

校訓、校徽及校歌. 校訓. 止於至善. UNTO PERFECTION. 校徽. 標準色票DIC220 C 100% M60%. 設計理念. 以校名英文簡寫為設計初創構想(C.S)。 於 www.csu.edu.tw -

#76.專門翻譯難翻譯成英文的中文 - 中英物語ChToEn

想知道類似耶鲁大学校徽英文简介【Q微同号∶5335014】TOP50名校保录取:绝对靠谱】缅因大学研究生录取标准【Q微同号∶5335014】名校无成绩保录取:安全保障】GF3U8011D ... 於 www.chtoen.com -

#77.國立金門高級農工職業學校| 校徽.校旗

校徽 校旗校旗釋義構圖青天位上,綠地處下,人立於中。天地人各就其位,各司其職,自然和諧,生生不息。釋義青色為天位上,青色潔淨理智,天空開闊高遠。綠色為地處下, ... 於 www.kmvs.km.edu.tw -

#78.校徽校歌 - 高雄醫學大學

保留本校原創校之校徽; 加入本校英文校名「KAOHSIUNG MEDICAL UNIVERSITY」; 加入本校創校年代「1954」; 以地球為背景,表達本校發展「立足台灣,放眼世界」之國際觀 ... 於 www.kmu.edu.tw -

#79.國立臺南藝術大學

臺南藝術大學校徽LOGO. ::: 正體中文 · English · 網站導覽. Keyword. 搜尋. Menu. 認識南藝 · 招生資訊 · 學術單位 · 行政單位 · 特色工作室 · 校園e化 · 交通資訊 ... 於 www.tnnua.edu.tw -

#80.中字箭頭校徽設計說明 - 中州科技大學

麒麟LOGO的設計,以麒麟校花、英文簡寫CC作為意象的轉化,象徵環環相扣,無窮無盡,生生不息之意,亦期勉麒麟學子為國家未來之棟樑。 於 www.ccut.edu.tw -

#81.校徽英文– 中山大學校徽 - Biscon

校徽 的翻譯結果。 文字網頁校徽校徽0 /5000 原始語言:-目標語言:-結果英文結果英文1: [復制] 復制成功! The school badge 正在翻譯中, ... 於 www.biscontauto.co -

#82.校徽英文怎么写 - 沪江网校

沪江英语词库精选校徽英文怎么写、校徽用英语怎么说及怎么读、校徽英文怎么写、校徽的英语读音及例句。 ... 校徽. school badge ... 於 www.hujiang.com -

#83.校徽的英文怎麼說

校徽 的英文怎麼說 · 校: 校名詞1. (學校) school 2. (校官) field officer3. (姓氏) a surname · 徽: Ⅰ名詞1 (表示某個集體的標志; 符號) emblem; badge; insignia ... 於 dict.site -

#84.绝对靠谱】犹他大学硕士研究生留学申请【Q微∶5335014 ...

幸福企業徵人【哈佛大学校徽英文含义【微∶5335014】小额捐赠渠道学校内部直招:绝对靠谱】犹他大学硕士研究生留学申请【Q微∶5335014】TOP10名校保录取:捐赠内 ... 於 www.1111.com.tw -

#85.校徽 - 新竹市東區青草湖國民小學

校徽. 青草湖國小logo. CTH領航:讓青草湖變成快樂童年的代言人. 青草湖國小英文縮寫「CTH」,LOGO設計元素包含青草湖周邊的青山綠水與大樹、愛與關懷、生命光采。 於 www.cthps.hc.edu.tw -

#86.靜宜大學校首頁

靜宜大學校徽logo · 認識靜宜. 校史 · 董事會 · 校園地圖實境導覽 · 校級基本素養與核心能力 · 招生訊息. 本國學生 · 僑生 · 陸生 · 國際學生(International Student) · 教育 ... 於 www.pu.edu.tw -

#87.校徽英文怎麼說 - 查查在線詞典

校徽英文 翻譯: school badge 短語和例子佩帶校徽wear a …,點擊查查綫上辭典詳細解釋校徽英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯校徽,校徽的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#88.校訓與校徽 - 崇右影藝科技大學

以金鳶造形以身體與喙傳達C,金鳶的羽冠傳達U,寓意做為崇右英文縮寫。 以藍紅交融之穩健活力,展現學校實務專業導向,連結表演影視觀光的活力。 瀏覽數:2983. 於 www.cufa.edu.tw -

#89.高雄大學

國立高雄大學校徽LOGO · 高大新聞 · 校園亮點 · 榮譽榜/專訪/校園風采 · 宣導/校園安全/聚焦 · 公告 · 研討會 · 演講/活動 · 推廣教育 ... 於 www.nuk.edu.tw -

#90.本校介紹- 國立政治大學

本校不只是臺灣的大學、亞洲的大學,更應該是全世界的大學,讓有中英文甚至其他語言能力的優秀 ... 本校校徽採中華民國國花梅花形及國旗青紅白三色表示為國育才之意。 於 www.nccu.edu.tw -

#91.開南大學

開南大學校徽. 地址:33857 桃園市蘆竹區開南路一號. No.1 Kainan Road, Luzhu Dist., Taoyuan City 33857, Taiwan, R.O.C. 電話:(03)341-2500. 於 www.knu.edu.tw -

#92.杜伦大学黑名单【微信∶5335014】招生官内推稀缺名额:内部 ...

杜伦大学黑名单【微信∶5335014】招生官内推稀缺名额:内部直招】剑桥大学校徽英文介绍【微∶5335014】美国名校保证录取:安全可靠】00j68kj9a. ] 搜索結果:頁數1/1. 於 www.taaze.tw -

#93.校徽用英语怎么说_校徽英文怎么写_怎么读_单词 - 比邻词典

校徽的英文是什么?比邻词典精选校徽英文怎么写、校徽用英语怎么说及怎么读,进入查看校徽的英文、意思解释、校徽英语怎么说、读音、翻译及例句。 於 www.bi0.cn -

#94.3.楊心國小校徽

校徽 涵意說明: · Y字涵意:「楊心」的英文音譯為YOUNG SHIN,取前字Y作為標誌形象的整體設計。 · Y字形狀:象徵學校校地填土工程浩大,平地起高樓。 · 背景的藍色:代表自由 ... 於 ysestyc.weebly.com -

#95.草皮有校徽!疫情「沒學生加草狂長」 阿蓮國小教師修草皮搞 ...

高雄阿蓮國小,防疫期間,校園空無一人,操場也雜草叢生,就有五位老師和球隊教練,發揮創意修剪草皮,把校徽、英文校名和比讚圖示,用割草機描繪出來 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#96.校徽 - 屏東科技大學

校徽 象徵本校教育方針以培育具「專業化、國際化、全人化」」特質之人才為目標,立足屏東,展望校譽如旭日東昇,蒸蒸日上,成為國際著名大學。 *. 校址:91201 屏東縣內埔鄉 ... 於 www.npust.edu.tw