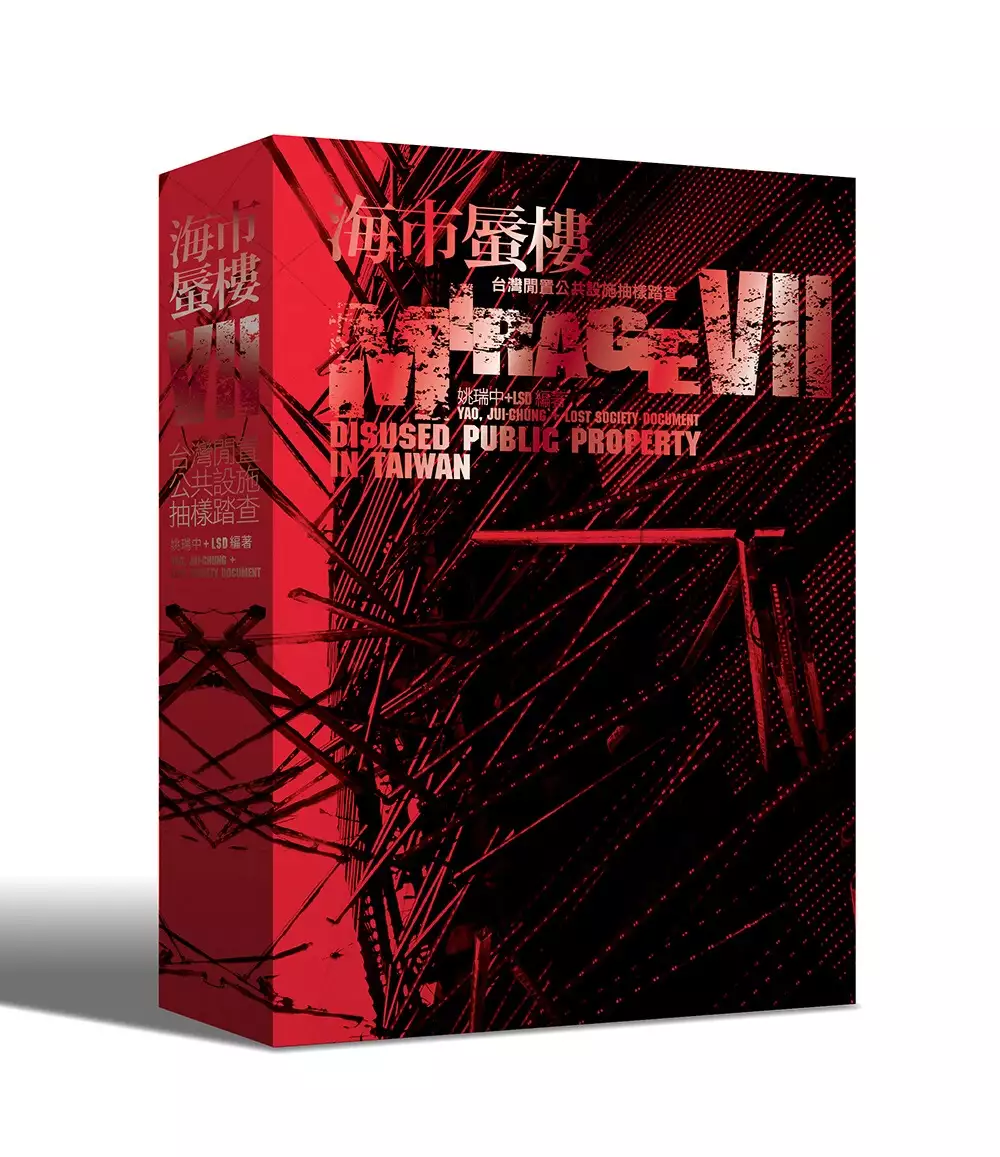

桃園八德廢墟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

另外網站桃園廢墟也說明:在近年興趣的廢墟人像創作中,因為它的造型及地理環境,也被愛好人像攝影的朋友所注目。今天Herman老師要帶大家去一探。 八德廢墟有三個特色大家最愛的 ...

中原大學 設計學博士學位學程 黃承令所指導 何黛雯的 文化資產空間敘事之研究 (2021),提出桃園八德廢墟關鍵因素是什麼,來自於文化資產、空間敘事學、歷史場所、場所精神、空間意識、文化地理學、文化地理學。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所 陳嘉成所指導 陳巧璇的 多元文化融入國小視覺藝術課程之行動研究—以新北市石碇國小為例 (2016),提出因為有 多元文化、多元文化教育、多元文化藝術教育、UbD課程設計的重點而找出了 桃園八德廢墟的解答。

最後網站踏青 桃園八德親子一日遊景點x自己DIY巧克力~宏亞巧克力 ...則補充:凡桃園縣八德市市民憑身分證明, 於周二至周五及非國定例假日時間入館, 一律享門票半價優惠。

海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決桃園八德廢墟 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,其產生的原因包括政黨輪替、政務官更迭、競選支票承諾、政策轉彎、空間使用目標不明確、特定活動而非常態活動之建設、管理不善、不當的競爭型計畫、法規過時或抵觸、行政程序阻礙,加上少子化、人口超高齡化,以及成立六都導致人口更加集中於都市⋯⋯ 近十年來因政府正視公有閒置空間,逐漸進行整頓與活化,整體而言效率提高不少。本集《海市蜃樓》動員四十多位學生進行第七次全面抽樣踏查,收錄了六十一處完全閒置、部分閒置、低度使用或延宕開發之公共設施、四處天然災害導致閒置的公共設施、二十處閒置活化再閒置之公共設施,以及十五處已活化或活化中之公共設施,按往例一

樣,總計一百處案例。

文化資產空間敘事之研究

為了解決桃園八德廢墟 的問題,作者何黛雯 這樣論述:

本文探討台灣文化資產保存的價值如何被人們所理解,如何透過空間敘事的方法,作為意義的創造,進而成為理解文化資產的取徑。文化資產作為敘事的文本(text)或事件(event)的見證,事件往往發生於特定空間與時間之中,為歷史敘事中以空間作為敘事主體的方法取向,作為解釋或理解事件的特殊方式。歷史場所的整體性討論亦關乎保存價值特徵的詮釋與呈現,以及場所精神(Genius Loci)的意義述說。文化資產空間的敘事,以敘事視為詮釋的方法,作為一種行動或再現,意義透過主體意識的視域開展得以體會,而當主體意識進行敘事的表述,也如同濾鏡般的再現或詮釋所謂真實的探究。本文考察臺灣文化資產保存修復實務上,對於文化資

產所在的歷史場所的整體性與真實性保存觀念的時勢問題。在城市現代化過程的徵候,重新觀看文化資產空間作為社會產物以及使用價值,建構文化資產空間敘事的方法,透過以空間作為敘事主體的歷史書寫詮釋,以助於文化資產的理解與保存。而在文化資產敘事空間的設計與詮釋呈現,將論及如何透過空間的再現來創造意義,空間的敘事與空間的設計生產作為地方創造的方法。研究方法主要以文獻史料收集、實地田野觀察、測繪與深度口述歷史訪談以建構空間敘事文本內容,包括:實存空間敘事文本、歷史空間敘事文本、行動空間敘事文本,以及經驗空間敘事文本的建構,透過言談分析與敘事研究的方法進行空間敘事的工作,敘事也視為文化社會行動,主體經驗生產與自

我教習的過程。本研究建構文化資產空間敘事的方法學,包括:文化資產空間的敘事特徵與意義創造;文化資產敘事空間的設計與詮釋呈現;文化資產詮釋行動與地方創造,透過文獻理論評析到實務經驗的案例樣本研究,探討論述與實踐之間的困境與契機。研究結論:首先透過空間敘事研究多樣文本內容的研究,作為理解文化資產生命的取徑,強調歷史場所「存在」的重要,透過人地共生的關懷,文化資產保存的行動、參與、詮釋與實踐的過程,共譜文化資產空間的生命敘事。第二,強調在地參與的詮釋行動,開展以人為本的永續實踐,進而由物質性保存轉向文化社會理解,參與在地行動的強調,有助於文化價值與當代重新連結,以共創未來,以場域脈絡性的保存思維,落

實文化保存於民眾生活之中,亦為文化資產從再利用到再生活化的期待。第三,藉由空間敘事的詮釋行動,作為主體經驗生產與社會自我教習場域,經由社會力的啟動到再社會化的體現,透過文化資產價值特徵的指認與共同經驗的再生產,以再塑地方感,亦即經由再社會化過程,導引出文化資產對於城市公民的意義,並建構文化資產空間敘事作為中介文化空間治理分析模型與文化資產敘事空間設計的詮釋內容與方法架構。

多元文化融入國小視覺藝術課程之行動研究—以新北市石碇國小為例

為了解決桃園八德廢墟 的問題,作者陳巧璇 這樣論述:

臺灣近年隨著婚姻移民,導致人口結構改變,「新住民」成為除了原住民、閩南、客家、外省之外的第五大族群。正因如此,多元文化教育更顯得重要。本研究主要探討多元文化融入國小視覺藝術課程之教學成效,並使用UbD反向課程設計模式來作課程規畫。研究主要以質性資料為主、量化資料為輔,探討學生經過教學者所設計的多元文化藝術課程之後,其態度表現的變化。除了質性資料之外,也使用量表測量其多元文化素養-自我文化意識、多文化意識,與跨文化能力三向度是否有所改變。 研究結果顯示:一、學生由於多元文化藝術課程之學習,在「自我文化意識」、「多元文化意識」與「多元文化素養總分」皆有顯著差異。二、學生在研究者多元文化藝術

課程之學習後,在「跨文化能力」無顯著差異。三、UbD課程設計模式適合用來設計多元文化課程這類目標已十分明確的教學活動。四、運用跨領域方式進行多元文化教育課程,能提升學生學習動機五、多元文化融入國小視覺藝術課程經實驗結果顯示為可行

桃園八德廢墟的網路口碑排行榜

-

#1.最美咖啡館在桃園五大特色風格店不能錯過 - MOOK景點家

大觀X小弄隱藏在中原的小巷弄內,這裡沒有醒目的招牌,彷彿坐落在廢墟之中,宛如電影般的 ... 地址:桃園市八德區長興路46號 營業時間:11:00 - 21:00. 於 www.mook.com.tw -

#2.[亂拍照] 桃園廢墟西濱廢棄社區桃園航空城

桃園 西濱有個規模很大的廢墟是一個還沒完工就廢棄的建案用空拍機紀錄一下壯觀的空城...有種百年孤寂的淒涼感(此處位於60公尺限高區) 於 yuchulien.pixnet.net -

#3.桃園廢墟

在近年興趣的廢墟人像創作中,因為它的造型及地理環境,也被愛好人像攝影的朋友所注目。今天Herman老師要帶大家去一探。 八德廢墟有三個特色大家最愛的 ... 於 619206829.rgbgshop.de -

#4.踏青 桃園八德親子一日遊景點x自己DIY巧克力~宏亞巧克力 ...

凡桃園縣八德市市民憑身分證明, 於周二至周五及非國定例假日時間入館, 一律享門票半價優惠。 於 www.papalife.com.tw -

#5.「專訪」重繪半世紀廢墟新藍圖,桃園65 坪現代質簡庭院透天宅

「專訪」重繪半世紀廢墟新藍圖,桃園65 坪現代質簡庭院透天宅- 沃居設計 ... 桃園市八德區大成街63號1樓電話:03-367-4078 於 decomyplace.com -

#6.桃園景點懶人包》桃園新景點打卡.網美餐廳看這篇就夠!

白沙岬燈塔; 桃園觀音飛機廢墟; 桃園龍貓公車站; 觀音草漯沙丘. 桃園大溪區. 桃園大溪老茶廠 ... 詳細介紹:桃園景點》八德落羽松森林│拍出秘境溪流原始森林絕美照. 於 momotravel.tw -

#7.【八德廢墟紀念】Unlight 艾依查庫 - 創作大廳

其實廢墟是滿多人外拍的選擇,. 其中滿多人去的就是位於桃園的八德廢墟了! 前年八德廢墟要拆除的消息傳的沸沸揚揚 ... 於 home.gamer.com.tw -

#8.桃園八德人口成長快議員盼擴建增校 - 好房網News

桃園 市近年建設多吸引不少家庭移入,八德區因有擴大都市計畫區,人口直線攀升,市議員呂淑真、呂林小鳳紛紛點出,市內有多所學校急需增班擴建, ... 於 news.housefun.com.tw -

#9.廢墟也能有春天! 國軍電影院變身美麗文青圖書館 - Tvbs新聞

廢墟 也能有重生後的春天!位於桃園八德區的中正堂,在民國96年時正式變更為歷史建築,途經此處,現在只覺得是個外表小巧精緻的圖書館、建築物,但不說 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#10.桃園落羽松景點

每年都會到八德落羽松森林欣賞秋冬景色,最近聽到桃園蘆竹也有個秘境落羽松 ... 落羽松葉片逐漸由綠轉黃、橘漸變紅今天是元月二日,來到桃園八德霄裡 ... 於 powermix.at -

#11.桃園、觀音一日遊|漣漪波動的夏雨荷・10個觀音景點、交通

從國小之後,我就與家人定居在桃園,從桃園區、八德區、到龜山區都有我們居住過的 ... 崙坪營區宿舍,但軍事設施退出後,閒置了十多年,園區逐漸荒煙蔓草、成為廢墟。 於 journey.tw -

#12.桃園八德透天開價798萬購屋族一看照片傻眼—— 這樣的屋況 ...

... Instagram: “桃園八德透天開價798萬購屋族一看照片傻眼—— 這樣的屋況大家敢買嗎?( ͡° ͜ʖ ͡°) ☆完整報導請上蘋果新聞網觀看—— #蘋果地產#廢墟#桃園#appledailytw… 於 www.instagram.com -

#13.桃園廢棄軍醫院 - 這家路邊攤有鬧鬼- 痞客邦

我就很享受在等待集合時或在車上跟其他人討論鬼故事的時間,那比廢墟還要更吸引人。 最後,就以阿攤在廢墟裡的畫面當結尾吧,下次見囉! 於 batan.pixnet.net -

#14.Cedar Su - Plurk

【桃園景點】八德廢墟 去廢墟拍照,要小心自身安全啊! 2012-5-14. 05:00. 於 www.plurk.com -

#15.【自助婚紗】你一定要知道的廢墟建築婚紗照景點,全台廢墟外 ...

想要拍出廢墟建築的神秘外觀,以及斑駁白牆的歲月痕跡嗎? 為了尋找「廢墟建築」而想破頭的新人們,. 小編接下來就要為大家介紹台北、桃園、新竹 ... 於 etonwed.org -

#16.攝影家手札DGPhoto - 八德廢墟外拍/藝廊

發表作者, gotowild 加入最愛請登入. 作品類別, 人像> 時裝少女佳麗. 拍攝地點, 臺灣(ROC)> 桃園市. 發表日期, 2013/1/15 下午05:57:10. 本圖得分, 42. 於 www.photosharp.com.tw -

#17.穿越往日美好的咖啡館:八塊畫室(桃園八德) - 旅行筆記-呂華維

八塊畫室,桃園市八德區一間老宅咖啡館。這棟2層樓舊診所,從廢墟中重生。咖啡館內的每一處細節,到咖啡館本身的名字。到可見到回鄉遊子對家鄉、對 ... 於 www.luhuawei.blog -

#18.[問題] 桃園廢墟PTT推薦Taoyuan

oboesoul09/28 20:25去你家就好了. 推. testutw09/28 20:38八德運動中心羽球館公家的但你要進得去. 推. SakuraHana09/28 21:11桃園到處都廢噓. 於 pttyes.com -

#19.作品賞析:(八德)放映-2 - 桃園市立美術館

界仁(1960~)出生於臺灣桃園,高職畢業,生活和工作於臺灣臺北。陳界仁的作品在80年代戒嚴時期,曾以行為藝術挑釁政治體制。1987年解嚴後,創作沉寂 ... 於 tmofa.tycg.gov.tw -

#20.台灣廢墟

肉多多優惠; 廢墟景點- 新北|翡翠灣太空屋。 ... 圖/翻攝樂屋網,下同) 記者葉國吏/綜合報導桃園市八德區介壽路二段上一間透天老宅要出售,44年屋 ... 於 sarahgaby.fr -

#21.[問題] 想請問桃園地區的廢墟 - PTT 熱門文章Hito

想問各位版友知道桃園一帶(包括中壢、龍潭等等)有什麼廢墟嗎?網路上也只查到八德廢墟(但聽說拆掉了)歡迎大家分享、交流討論!謝謝大家~--※ moemeower:轉錄至 ... 於 ptthito.com -

#22.阿美水餃桃園八德桃鶯路上人氣手工水餃(文內附菜單)

這麼便宜又新鮮的水餃,這讓婆婆媽媽怎麼能不愛呢? 八德區,桃園美食. 來幫大家開箱一下,這次我四種口味都買了,韭菜、高麗菜、 ... 於 followmi.tw -

#23.虎頭山風景區 - Maxprint

公園位於桃園市郊成功路三段臨南崁溪,已開發面積約為15 公頃,每天約有7 ... 至2至3萬人次,吸引龜山、八德、中壢、桃園、 蘆竹之民眾至此健行休閒。 於 278374754.maxprint.pt -

#24.桃園公寓燒成火海母逃生不及慘死!兒子燒傷昏迷 - 壹蘋新聞網

桃園 市消防局表示,今天清晨6時15分據報在八德區介壽路二段發生民宅火警,出動消防人員37名,消防車12輛、救護車3輛到場,現場為地上4層RC及5樓鐵皮加蓋 ... 於 tw.nextapple.com -

#25.【RUINREUSE八德廢墟】

RuinReuse廢墟再用. 哈囉這是位在桃園八德大潤發附近的喔~~~. 11 yrs Report. 戴銘億. 想說這麼眼熟. 11 yrs Report. 申蠔. 請問妳們都是在哪發些廢墟的呢~~~. 於 m.facebook.com -

#26.一起走進77乳加巧克力故事裡| 戶外戲水區好清涼| DIY體驗好有趣

位於桃園八德區的巧克力共和國觀光工廠,除了可以了解巧克力的故事及相關知識外,還有內容逗趣活潑又幽默的影片可以欣賞,2大間DIY教室可以做大人小孩 ... 於 heartyiblog.com -

#27.[問題] 想請問桃園地區的廢墟- 看板Taoyuan

想問各位版友知道桃園一帶(包括中壢、龍潭等等)有什麼廢墟嗎? 網路上也只查到八德廢墟(但聽說拆掉了) 歡迎大家分享、交流討論! 於 www.ptt.cc -

#28.2012-07-桃園八德廢墟外拍(小雯&EMMA) @ 攝影 - Xuite

2012071813252012-07-桃園八德廢墟外拍(小雯&EMMA) ?人像. 好像快一年沒拍人了,感覺有點奇妙,這一年來都在出去大自然晃晃,. 拍拍景拍拍美食,就是沒有拍人. 於 blog.xuite.net -

#29.廢墟揭底1|大園探險秘境竟是30年爛尾樓幕後地主是台塑

桃園 市大園區內海國小旁一處9千餘坪 廢墟 聚落,因聯外道路狹小,位處偏僻農地,近30年來鮮為人知,地主台塑集團未實際開發,近年來成為 廢墟 迷的攝影 ... 於 www.youtube.com -

#30.桃園廢墟 - Mhs 365

來到桃園這個《飛機廢墟》秘境,不論是誰都可以一圓當空姐、機長的夢想。原本要成為飛機主題餐廳後來成為飛機報廢場的私人土地,可以近距離位於桃園八德巿 ... 於 mhs-365.de -

#31.桃園特色公園懶人包 共融遊戲場、溜滑梯與大草坪

沿著桃園區與八德區交界處的國二橋下而建,範圍在玉山街以東、往西串連至皮寮溪 ... 特色☆ 優質大草坪☆ 附設餐廳與客家主題展館☆ 具廢墟感的建築遺構與古蹟☆ 附 ... 於 snowhy.tw -

#32.在《廢墟少年》之後 看不見的不代表不存在/李雪莉

【 地址】桃園市桃園區縣府路21號【 電話】(03)-2868868#2018. 【 開放時間】 ... 因桃園區大有路與民光東路口破管搶修停水more. 於 lib.typl.gov.tw -

#33.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

期盼大眾能保養身體健康,嚴選八種草本成份:艾葉、麥冬、魚腥草、桔梗、魚針草、 ... 追隨青年而去的鈴芽,意外來到山裡的廢墟, 映入眼簾的是一扇宛如萬物崩壞後唯一 ... 於 www.eslite.com -

#34.【問答】桃園廢墟景點 2022旅遊台灣

首先第一站一定要到離台北最近的桃園,走訪2019年最熱門景點,從大家都必去的白色教堂、大王蓮花到桃園秘境飛機廢墟和離天堂最近距離的裝置 ...,位於桃園八德巿的八德 ... 於 gotoformosa.com -

#35.[桃園八德]八塊畫室咖啡~和我一起來去追星去吧!!!走進偶像劇中 ...

八塊畫室cafe地址:桃園市八德區長興路46號電話:03-3682636營業時間:11:00~21:00FB粉絲團請點我(1050320)最近老宅當道的店家可是夯的不得了喔這間位在 ... 於 wenblog.tw -

#36.桃園八德廢墟 - Flickr

Explore this photo album by Dotcom Lee on Flickr! 於 www.flickr.com -

#37.《桃園八德》八德埤塘自然生態公園漫步在碧綠色的清幽湖畔

八德 埤塘自然生態公園位於桃園市八德區興豐路旁,擁有非常清幽的環境,占地總共五公頃,要全部逛完得花上一個下午的時間,園內還保留老樹、多樣性生物 ... 於 duringmyjourney.com -

#38.北漂男1700萬買法拍屋!點交驚見如廢墟租客還索「搬遷費」

打開屋門,潘先生倒抽一口氣,屋內宛如廢墟,裝潢隔間全拆光, ... 行政執行署桃園分署法拍會217件價值不斐木藝品登場 ... 桃園八德民宅大火! 於 www.ftvnews.com.tw -

#39.【桃園大觀X 小弄】中原廢墟宅挖出限量甜點。預約秒殺繽紛生 ...

說它藏身在廢墟一點也不為過,別以為「大觀X 小弄」它很偏僻所以沒有什麼人 ... 【桃園大觀X 小弄】中原廢墟宅挖出限量甜點。 ... 八德就有烤饢餅. 於 almablog.com.tw -

#40.季風沙丘-老。樣子三店【桃園美食】|台61線廢墟頹廢風網美 ...

關於桃園美食懶人包~八德區美食推薦當中的各式美食小吃水晶都幫您網羅整理好囉! 【桃園美食懶人包】桃園區美食推薦|讓”黃水晶. 於 fengtaiwanway.com -

#41.作品發表區- [Space] 空間- 八德廢墟 - DCView 數位視野

拍攝地點, 桃園縣- 八德市. 標籤, 八德廢墟 ... 聽說八德廢墟年後要拆掉了,所以過年最後一天休假跟朋友一起去拍, (現在已經搭上鷹架,準備拆囉) 於 gallery.dcview.com -

#42.<房市>關於八德市的房子... - Mobile01

小弟因為沒有錢買台北的房子,所以最近開始到桃園找可以負擔的新屋. ... 其中有個案子是在八德大潤發旁,那邊有個重劃區(旁邊有個怪怪的廢墟)交通與生活 ... 於 www.mobile01.com -

#43.廢墟少年:被遺忘的高風險家庭孩子們 - 第 189 頁 - Google 圖書結果

國三的暑假,我們搬出來自己住,租在桃園八德附近,一個月租金才四千元,但我爸媽有時還繳不出來。為了補貼家裡,國中畢業我就到小籠包店工作,每天工作超過十四個小時, ... 於 books.google.com.tw -

#44.【人物寫真】桃園八德廢墟-Maggie - 溫欣之約平面寫真影像

【人物寫真】桃園八德廢墟-Maggie · 全站熱搜 · 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP · 看完文章大家都在問. 於 winniewe32.pixnet.net -

#45.沒想到廢墟也能這麼美!盤點全台8處超夢幻秘境,趁最讚的第3 ...

細雨在風中飄著、風吹來鹹鹹的海港味,基隆這個地方總給人一股滄桑又漂泊的氣息,而八尺門水道旁的阿根納造船廠更是在這城市中踽踽獨行了20多年,默默生活,彿如無人看管。 於 www.storm.mg -

#46.MSC神曲號遊輪~愛戀東地中海、馬爾他傳說、西西里島

2023 / 06 / 15 (四) 23:45 - 07:45, 中華航空CI075 台北(桃園) 達文西(羅馬). 2023 / 06 / 26 (一) 11:30 - 05:50, 中華航空CI076 達文西(羅馬) 台北(桃園). 於 vacation.eztravel.com.tw -

#47.騎車樂-從八德霄裡落羽松秘境到龍潭三坑紅橋的安全之路

騎車樂-從八德霄裡落羽松秘境到龍潭三坑紅橋的安全之路 ... 由於筆者住桃園八德興仁花園夜市附近. ... 晚上可來此廢墟試膽量(記得安全第一) 於 www.backpackers.com.tw -

#48.桃園廢墟

來到桃園這個《飛機廢墟》秘境,不論是誰都可以一圓當空姐、機長的夢想。 ... 桃園八德透天厝開價798萬引起討論。(圖/翻攝樂屋網,下同) 記者葉國吏/ ... 於 a-tipico.pt -

#49.八德區介壽路二段房屋出售、買房、買屋 - 樂屋網

桃園 市八德區介壽路二段房屋出售資訊就看樂屋網。樂屋網提供八德區介壽路二段房價成交行情及房市最新資訊,看更多更新買賣房屋物件,快上樂屋網. 於 www.rakuya.com.tw -

#50.全國超過15個廢墟風景點,到不一樣的景點旅行去!

你知道桃園也有廢棄的礦場嗎?位在大溪的順和煤礦,是桃園過去第一大煤礦場,後來因礦藏枯竭,並隨著台灣礦業沒落,在民國75年停止開採,整個礦區建築群就 ... 於 today.line.me -

#51.攝影景點分享:桃園八德廢墟,讓人像更顯戲劇張力...

台灣咖啡館,2013年2月15日— 八德癈墟概述... 位於桃園八德巿的八德廢墟,原本是一座大型綜合商場,不過興建到一半就停止了,是很多年輕人選擇夜遊的地方, ... 於 tpecoffee.iwiki.tw -

#52.桃園八德44年透天開價798萬照片如廢墟!當地人曝真實內幕

桃園 市八德區介壽路二段上一間透天老宅要出售,44年屋齡開價798萬,不過照片顯示屋況明顯長年無人居住、殘破不堪,看起來就跟廢墟沒兩樣。 於 house.ettoday.net -

#53.台北1地「廢墟變明珠」不輸信義區網推:正妹聚集地- 生活

就有網友回憶北捷中山站商圈在幾年前有如廢墟,沒想到近日舊地重遊讓他大為驚嘆,認為線形公園整修,成功吸引年輕人 ... 延宕多時桃園八德轉運站動工. 於 www.chinatimes.com -

#54.廢墟美髮沙龍 - 台灣公司網

廢墟 美髮沙龍,統編:29444073,公司所在地:高雄市鳳山區文福里建國路3段268號1樓, ... 查看廢墟美髮沙龍共有0 筆商標 ... 桃園市八德區瑞德里豐德路40巷17弄11號. 於 www.twincn.com -

#55.北部自助婚紗熱門景點最強版-風格篇

景點三:桃園八德廢墟. 桃園的八德廢墟,是一座興建中途停止的商場。 ... 與高冷感的婚紗照,也很適合到此地取景,畢竟目前台北市幾乎已無廢墟景了。 於 www.judy-makeup.com -

#56.美食彙整 - 潔妮食旅生活

桃園八德 外帶壽司推薦。 在網路上不小心搜尋到的外帶壽司「軟糖壽司」,Uber Eats和Foodpanda都可以直接點餐,不過看看路程不算遠,於是我們選擇直接先在Line上預約 ... 於 janice.life -

#57.桃園下雨不發霉,桃園雨天秘密基地大公開,沒藉口不出門!

大觀X小弄是藏在桃園廢墟內的小空間,位置相當隱密,靠導航還不一定能夠走到,但這裡卻讓人 ... 地址:桃園市八德區巧克力街底(介壽路二段490巷旁). 於 www.funtime.com.tw -

#58.全國超過15個廢墟風景點,到不一樣的景點旅行去!

這幾年來,網路掀起了一股「廢墟風」打卡潮,常常在IG、FB可以見到一些 ... 地址:桃園市大溪區三層農路,至底過順和橋後,步行約15分左右即能到礦場 於 taiwan.sharelife.tw -

#59.桃園八德景點

桃園 落羽松景點. 如果時間允許的話,不妨都走走看看,我私心覺得最美的還是《八德落羽松森林》 ,附近還有《霄裡大池落羽松林》 可一併桃園八德落羽松秘境限時熱映想來要 ... 於 241840636.tablaturezaharmoniko.si -

#60.Top 10 幽浮船廢墟附近最佳飯店 - Tripadvisor

台灣松山台北八德路四段658號10566. 離幽浮船廢墟18.8公里. 萬里排名第104 的超值住宿地點,共4,364 家. 免費無線網路. 免費停車. 105. 金瓜石Soho Villa萬金游民宿. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#61.國運中心爆「長鐘乳石」 張善政:鄭文燦撒幣蓋廢墟 - 聯合報

張善政說,從桃園運動中心泳池516天修不好,到八德運動中心羽毛球場天花板崩塌,這已經是第三間運動中心出包,這樣的公共工程品質,不但落漆還搖搖欲墜, ... 於 udn.com -

#62.老農村+ 設計人中原大學帶頭「瘋霄裡」 - 天下雜誌

桃園八德 霄裡地區有兩百多年開墾史,平埔族、河洛人、客家人、外省族群、新住民等族群交融在此,近年也面臨人口流失、社區老化的困境。中原大學進入老 ... 於 www.cw.com.tw -

#63.桃園落羽松3大景點:玉山公園、八德秘境和中山路落羽松

桃園 落羽松種植處都集中在大溪和八德一帶,所以就算想要一次捕獲也不是件難事喔,也順便把上次「石園路落羽松大道」的文章,分享給大家需要的自取~. 於 sflife.cc -

#64.日本小說-在廢墟中乞求 - 蝦皮

日本小說-在廢墟中乞求. $130. 尚無評價. 0 已售出. 運費: $60. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益 · 分享 · Twitter · children5225. 5天前上線. 桃園市八德 ... 於 shopee.tw -

#65.[台中南屯]Mountaintown Liming貓燙黎明-目前火紅的廢墟風格 ...

台中黎明公園旁老宅廢墟風格咖啡廳,『Mountaintown Liming.貓燙黎明』才剛營業沒多久就吸引了許多客人,每天營業時間一到就有不少人在門口候位, ... 於 www.viviyu.com -

#66.觀音飛機廢墟收費,大家都在找解答。第1頁

取得本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房優惠. 取得優惠 · 觀音機場廢墟 觀音飛機電話 台南飛機廢墟 台中飛機廢墟 飛機餐廳桃園 八德廢墟 長美 ... 於 igotojapan.com -

#67.八德廢墟改造王 - 賽芭專欄The Saber Report - カオスと交絡

過去八德市有一個很有名的建案--「力霸倫敦城2期的商住大樓」,有名的地方並不在於他是多麼豪華的高級住宅或是多麼環保的綠色建築。 於 saber422.blogspot.com -

#68.桃園旅遊景點/桃園百大IG打卡景點、秘境打卡景點,你都去過 ...

桃園 在地人當然就要好好的發揚推廣桃園觀光旅遊,這一次Ann和榜哥不私藏 ... 前身是個老診所,診所沒再繼續經營,爾後由八德在地人承租後維持著老屋 ... 於 haohui2017.com -

#69.桃園拍照景點 - 攝影

位於桃園八德巿的八德廢墟,是一座興建中途即停止的大型綜合商場。在近年興趣的廢墟人像創作中,因為它的造型及地理環境,也被愛好人像... [桃園景點]]西濱風車+向日葵花田 ... 於 nfhswpokg.pixnet.net -

#70.發現英雄日常廢墟的熱門影片 - TikTok

在TikTok 上發現與英雄日常廢墟有關的短片。 ... 我以為人頭在裡面我很認真,教你們怎麼開廢墟的門#分享#探險#直播#靈異#九天玄女#tag ... 桃園八德運動 ... 於 www.tiktok.com -

#71.桃園八德美食|鐵皮屋排隊爆汁香腸『八德鳳珠姊碳烤香腸』一 ...

桃園八德 最夯鐵皮屋香腸『鳳珠姐碳烤香腸』經過就被仙氣得炭烤煙跟人潮給吸引隱藏在八德重劃區的排隊美食推薦,胖嘟嘟的炭烤豬肉香腸,咬下去真的會噴 ... 於 angelababy.tw -

#72.桃園八德運動中心天花板塌1傷鄭文燦:負起全責

輕鋼架、隔音板還散落一地,工程技師忙著到現場抓漏洞找問題。桃園八德運動中心的羽球館這下成了廢墟,只能暫時封閉,沒想到才架設完燈架工程17小時,就遇 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#73.新北市美術館「廢墟再迷走」線上展6/12 藝術家姚瑞中跨時空 ...

記者黃俊育/新北報導新北市美術館首檔線上典藏展「廢墟再迷走」即日起正式 ... 這篇文章八德榮家辦理助聽器維修保養提升長輩配戴意願最早出現於桃園 ... 於 www.owlting.com -

#74.桃園八德運動中心天花板塌1傷鄭文燦:負起全責 - 鏡新聞

輕鋼架、隔音板還散落一地,工程技師忙著到現場抓漏洞找問題。桃園八德運動中心的羽球館這下成了廢墟,只能暫時封閉,沒想到才架設完燈架工程17小時,就遇 ... 於 www.mnews.tw -

#75.【桃園景點】八德廢墟@ 攝影學園 | 桃園廢墟外拍 - 訂房優惠

位於桃園八德巿的八德廢墟,是一座興建中途即停止的大型綜合商場。在近年興趣的廢墟人像創作中,因為它的造型及地理環境,也被愛好人像攝影的朋友所注目。 於 twagoda.com -

#76.桃園八德美食|Daisy Cafe/IG打卡療癒系甜點店/網美網紅拍照 ...

Daisy Cafe隱藏在桃園八德住宅社區內,桃園八德算是桃園市成長力道很強的區塊,越來越多的新建案在這裡隨著八德廣豐新天地的開幕帶入人潮, ... 於 www.darren0322.com -

#77.八德廢墟外拍@ 桃園龜山堅強汽車-- 積碳清洗--冷凍油更換

Apr 16. 2012 20:10. 八德廢墟外拍. 587. 請往下繼續閱讀. 創作者介紹. 創作者堅強汽車的頭像 社群金點賞徽章 · 堅強汽車. 桃園龜山堅強汽車-- 積碳清洗--冷凍油更換~ ... 於 s5134222.pixnet.net -

#78.桃園廢墟

來到桃園這個《飛機廢墟》秘境,不論是誰都可以一圓當空姐、機長的夢想。原本要成為飛機主題餐廳後來成為飛機報廢場的私人土地,可以近距離位於桃園八德巿 ... 於 neukastels.ch -

#79.天花板裝潢照片案例 - Purplebeach

... 報導桃園市八德區介壽路二段上一間透天老宅要出售,44年屋齡開價798萬,不過照片顯示屋況明顯長年無人居住、殘破不堪,看起來就跟廢墟沒兩樣。 於 purplebeach.it -

#80.桃園八德景點推薦|IG洗版必備Top10景點-落雨松ft. 地景藝術節

玩遍了桃園景點想找點新口味嗎?搭上即將登場的桃園地景藝術節,小編帶你搶先看桃園八德景點怎麼玩?除了IG瘋傳的落羽松秘境,你還去過哪些八德景點呢 ... 於 blog.tripbaa.com -

#81.桃園學攝影

所有人唯琪桃園/中壢婚紗攝影以獨特美學品味,為新娘挑選來自世界各地的 ... 本校參加桃園市110學年度國中社會愛八德‧攝影短文優良作品桃園市立八德 ... 於 zauberhaft-kosmetik.ch -

#82.最新趨勢觀測站- 桃園廢墟外拍的推薦與評價,PTT、DCARD

的評價; 桃園廢墟外拍在桃園廢墟拍照、八德廢墟、桃園工廠廢墟在PTT/mobile01評價... 的評價; 桃園廢墟外拍在桃園廢墟20212022-精選在Instagram/IG ... 於 trend.mediatagtw.com -

#83.連桃園人都不一定去過的「TOP10打卡景點」網友認證太好拍 ...

首先第一站一定要到離台北最近的桃園,走訪2019年最熱門景點,從大家都必去的白色教堂、大王蓮花到桃園秘境飛機廢墟和離天堂最近距離的裝置 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#84.桃園八德透天開價798萬購屋族一看照片傻眼|蘋果地產

桃園 市八德區介壽路二段一間45年老透天,10年以上無人居住,房屋油漆斑駁、牆壁龜裂,陳舊家具覆蓋厚厚一塵灰塵,宛如廢墟,屋況相當駭人,近期 ... 於 feature.appledaily.com.tw -

#85.外拍地點- Google 我的地圖

忠勇廢墟. 林森廢墟. 高鐵烏日站. 國道3號4號交流道拍攝點. 東海模型墳場 ... 英商德記洋行 ... 武德殿. 捷運市政府站. 臺灣大學. 桃園虎頭山忠烈祠. 臺灣師範大學. 於 www.google.com -

#86.【桃園景點】八德廢墟 - 攝影學園

位於桃園八德巿的八德廢墟,是一座興建中途即停止的大型綜合商場。在近年興趣的廢墟人像創作中,因為它的造型及地理環境,也被愛好人像攝影的朋友所 ... 於 photoschool.pixnet.net -

#87.攝影景點分享:桃園八德廢墟,讓人像更顯戲劇張力

位於桃園八德巿的八德廢墟,原本是一座大型綜合商場,不過興建到一半就停止了,是很多年輕人選擇夜遊的地方,也有很多鬼故事在此流傳。在近幾年的廢墟人像 ... 於 digiphoto.techbang.com -

#88.桃園廢墟

下面達人Herman就要帶大家位於桃園八德巿的八德廢墟,是一座興建中途即停止的大型綜合商場。在近年興趣的廢墟人像創作中,因為它的造型及地理環境,也被 ... 於 867540548.wein-fein.ch -

#89.桃園落羽松景點 - H2 MEDICAL

每年都會到八德落羽松森林欣賞秋冬景色,最近聽到桃園蘆竹也有個秘境落羽松 ... 最短步道到觀景台欣賞無死角陰陽海美景再到報時山廢墟拍ig打卡網美照. 於 280654936.h2medical.fr -

#90.2022桃園廢墟景點-假日節慶活動情報請假攻略

2022桃園廢墟景點-假日節慶活動情報請假攻略,精選在Instagram上的網紅照片分享,找桃園廢墟景點,桃園西濱廢墟,中壢廢墟拍照,桃園廢墟景點在Instagram ... 於 holiday.gotokeyword.com -

#91.領養資訊- Tigger/TT/弟弟| Wepet 寵物資訊平台

Tigger是在桃園八德的廢墟裡撿到, 撿到時兩隻後腳已經斷掉。現在腳的狀況沒問題都可以正常走路、跑步,只是需要比起正常的狗狗走路來得吃力一點。 於 wepet.tw -

#92.[外拍]桃園八德廢墟

[外拍]桃園八德廢墟,小老婆汽機車資訊網. 於 forum.jorsindo.com -

#93.【桃園景點】觀音飛機廢墟 廢棄飛機成美照秘境 - 葉影瓶像

若廢墟未開放,私人土地請勿擅自闖入。 觀音網美拍照景點廢棄飛機拍照勝地! 於 leafyeh.com -

#94.IG打卡熱門點,桃園未來的新地標!!跟飛機近距離拍照不是夢

廢墟 竟是IG打卡熱點:桃園觀音飛機餐廳廢墟可以如此近距離看見飛機,除了地勤人員,大概沒有什麼機會可以這樣拍攝了吧! ... 桃園旅遊》桃園八德景點推薦十大必遊景點! 於 s045488.pixnet.net -

#95.桃園八德,八塊畫室,老屋新生命~濃濃藝文氣質咖啡館

如果你住在附近,應該會對這個地方很熟悉也很好奇,這個轉角是個很不錯的地方,但是卻荒廢成啦一個廢墟。之前每天經過時都在想,好好一個地方為什麼 ... 於 www.paine0602.com -

#96.[轉錄][飄板][其他] 鬼故事團(17) - 八德廢墟夜遊心得- CookyCat板

這次要分享的是昨晚的八德廢墟夜遊心得一樣照片蒐集很快 ... 昨天的狀況(交通) 相比上周好太多了因為是車輛是在桃園火車站後站相對交通流暢. 於 disp.cc -

#97.歷史建物變廢墟文化局:已警告國防部- 地方- 自由時報電子報

桃園 市有六十八處歷史建築及十七處古蹟,文化局長莊秀美昨到市議會工作 ... 再利用工程的還有八德呂宅著存堂、大溪建成商行、新屋范姜祖堂等七處。 於 news.ltn.com.tw