桃園納骨塔開放時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,失落社會檔案室寫的 海市蜃樓III:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

另外網站環保葬零花費!樹葬花葬費用政府全出、還有2萬元「鼓勵金」也說明:零死指的是「零葬禮」「零墓地」「零骨灰」,遺體直接送到火葬場火化,骨灰不進靈骨塔,而是選擇帶回家中供奉,或是將骨灰撒入海中、撒入山中,或者裝入 ...

銘傳大學 應用中國文學系碩士在職專班 徐福全所指導 鄭婷云的 台灣漢人當代喪葬禮俗之研究 --以大台北地區為例 (2012),提出桃園納骨塔開放時間關鍵因素是什麼,來自於禮俗、殯葬業、社會變遷、光復後、喪俗、禁忌。

而第二篇論文元智大學 社會暨政策科學學系 陳燕禎所指導 陳素敏的 中高齡者規劃生前契約決策行為之探討 (2010),提出因為有 生前契約、規劃、中高齡者的重點而找出了 桃園納骨塔開放時間的解答。

最後網站彰化市立殯儀館-殯葬服務網-服務時間 - 彰化市公所則補充:殯儀館服務中心:平日08:00 ~ 17:00。假日08:00 ~ 12:00,13:00 ~ 17:00。 · 家屬瞻仰遺容時間:平日及假日08:00 ~ 12:00,13:00 ~ 17:00。 · 第一、第二納骨塔(堂) ...

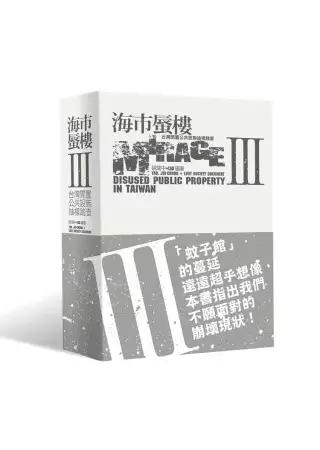

海市蜃樓III:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決桃園納骨塔開放時間 的問題,作者姚瑞中,失落社會檔案室 這樣論述:

「蚊子館」的蔓延遠遠超乎想像, 本書指出我們不願面對的崩壞現狀! 我們居住的這片土地,存在許多因錯誤政策形成的閒置公共設施,政府多半不願公開這些俗稱為「蚊子館」的資訊。在姚瑞中老師的號召下,一群國立台灣師範大學美術系學生們,將自己置於社會觀察者的角色,領我們直視那些開發主義思維下的失敗產物。他們返回家鄉,透過攝影與文字逐一紀錄,從2010年至今已踏查超過300件案例,本書收錄的是最新的100件。 「海市蜃樓」計畫目的不在於激烈批判,而是留存社會變遷的樣貌,盼能形成一個公開討論的切入點。尤其當土地議題持續造成衝突的當下,我們更應該回過頭來,看看這些過往願景幻滅後的

現實場景。 本書特色 此為「海市蜃樓計畫」之第三部,印刷與包裝的規格都較前兩部提升許多,除了百件近期的閒置空間圖鑒之外,也完整收錄與閒置公共設施有關的政府公文與建物清冊,資料十分完整。 名人推薦 【藝評人、現就讀國立台北藝術大學美術學系博士班】王聖閎、【元智大學藝術與設計系教授兼系主任】阮慶岳、【作家、鄉公所秘書】吳音寧、【雲林縣林中 國小教師、濁水溪口的囝仔】林文璨、【文字與影像工作者】施云、【藝術工作者、台南藝術大學創作理論研究所博士】高俊宏、【北藝大新媒系兼任副教授】郭昭蘭、【藝評人、國立新竹教育大學藝術與設計學系助理教授】張晴文、【上海復旦大學教授】顧錚 聯合專文推

薦!(按姓名筆畫序排列) 這些藝術的抵抗行動是頑強的。面對政治,它或許無力;但這個無力的位置正是藝術還仍有可能顛覆什麼的保證。真正的魔法不在宏偉的建設,而是今天這個環 顧四周到處都有龐大公共建設的年代,人們在母土之上撞見下一刻即將流離失所的自己時,藝術還能如何成為擦亮某種理想光景,頑強的,最後一支火柴棒。──張晴文

台灣漢人當代喪葬禮俗之研究 --以大台北地區為例

為了解決桃園納骨塔開放時間 的問題,作者鄭婷云 這樣論述:

喪禮自古以來,即為漢民族的禁忌話題,是故在發展上,有相當多的隱晦之處。老一輩人想要盡力去傳承,但是年輕人卻未必願意全盤接受,因而傳統喪葬可能難免發生流失。即使在農業社會時期,每當家族有喪事發生之際,往往委由宗族長老,或是鄰人從事相關工作者,進行處理;喪禮的「禁忌」和「流程」相當繁瑣,是故子孫大多只能「聽命行事」,時光荏苒,難免有郭公夏五、魯魚亥豕等之爭,更甚者,亦有「知其然,而不知其所以然」的情況。 日治時期,台灣社會保守,二次大戰後,尤其是在一九七○年代以後,社會風氣日益趨向開放,人們在文化認知上,和以往農業社會大不相同,民眾對於喪葬文化的接受度,也隨之開展,自民國八○年代之

後,大型殯葬企業如雨後春筍般興起,相關從業人員的訓練,卻比不上業者擴大版圖的速度……本論文以一九四五年作為分水嶺,探討二次大戰前後,傳統禮俗的演變差異,作為主要研究對象。研究方法以文獻研究法、田野調查法為主。 第貳章,是從傳統禮俗的源流入門,進而印證日治時期的禮俗發展,對於傳統禮俗發展逐漸產生改變的原因,以及日人治台的相關政策,亦多有討論,日人治台,講究衛生、效率,是故不合時宜的舊俗,被大幅度改革;例如:「火化」就是日人大力倡導的喪葬觀念,二、「打桶」時間的縮短,亦是日人展現注重環境衛生的表現,其後更有「殯儀館」、「公墓」的設置等,是故日治時期的治台政策與規劃,對於台灣二次大戰的喪葬文化

,有著相當的啟發作用,在論文當中,筆者將其視為不可忽視的一環。 第参章探討「二次大戰以後大台北地區傳統喪葬禮俗」,本章將二次大戰後迄今,禮俗的演變做一比較,從臨終、入殮到停殯、出殯後至葬前一日、葬日的相關事宜、探討拾骨葬與吉葬的特殊襲俗,都有詳實的田野記錄;大台北地區屬於工商業發達之地,是故寸土寸金、生活與時競走,經本文的探討得知:都市人治喪的規模與時間,再也不如過往農業社會時冗長、繁複,取而代之的,是大型企業的「包辦」模式,新一代的年輕人對於禮俗不熟悉,加上業者提供的專員素質參差不齊,嚴重造成禮俗的分歧或脫節,這些係資料紀錄中,略窺一二。第肆章則是「二次大戰後大台北地區喪葬禮俗的特色與

演變」,將由大台北地區的社會變遷論起,論及殯葬消費習慣,再探討「大台北地區,具有影響力的大型殯葬企業」,其間將陳述企業沿革,及其未來的使命等等﹔第伍章內容為結論及建議以外,更包括經本文探討所知的現今殯葬禮俗發展陳述,並將本研究所統計出的相關數據,於文中加以陳述,供政府及企業未來改善的方針。 總體來說,本論文的分析及探討,有諸多發現:大型企業對於禮俗的發展演變存在相當影響力,民眾對於禮俗的認知,由早期的視為「禁忌」已漸轉變為「可討論」的態度,禮俗不再受到「觀念保守」的會風氣所限制,殯葬業已由過去的「家族包辦」改為「企業專員規畫」,顧客可以挑選自己喜歡的模式,進行個人或是家族的「終極演出」,殯

葬業者販賣的不是「產品」,而是「服務與特色」;相對的,高等教育的蓬勃發展,也是影響現今人們消費習慣與態度的重要原因,業者於自身產品的銷售上,必須更有「完整性」與「規畫性」才可以,否則諸如:生前契約糾紛、塔位銷售後的問題、專員銷售產品後的相關責任等,都會如雪片般飛來;當然大型公司都備有自聘的「法律顧問」,民眾和業者發生糾紛時,「法律顧問」於此時就會大有功用,但是,一個具有長遠眼光的企業,能減少與消費者的摩擦,就是為自己增加一份客源,「以客為尊」一直以來,都是各行各業的業者所必須具備的態度;「抱薪救火」與「視若無睹」,早已不是時代所趨,當然,業者自身的經營態度,也關係著企業走向,這是不可否認的。最

後本論文也提出建議:如民眾基本的消費常識認知、業者銷售前的教育訓練、民眾切勿輕信與業者萬不可開出「終生服務」的空頭支票等,以呼應本論文的主要研究目的:加強民眾喪葬禮俗、文化以及消費的基本常識,以及業者自身對於喪葬文化的認知與傳承。

中高齡者規劃生前契約決策行為之探討

為了解決桃園納骨塔開放時間 的問題,作者陳素敏 這樣論述:

2002年「殯葬管理條例」通過,至今台灣生前契約市場占有率5%,顯見國人仍對生前對身後事規劃的概念並不普遍,本研究主要在探討中高齡者規劃生前契約決策行為時所產生的變化,就個人主觀性的個別條件、心理認知、社會溝通、文化習俗面向,來分述接受或排斥生前契約的異同;本研究採質化研究的深度訪談法,以願意受訪的中高齡者及相關重要他人、生前契約銷售員、一般殯葬業者進行訪談,收集第一手深度性資料,共完成訪談35位。中高齡者規劃生前契約決策行為分為實際行動派、觀念接受派、觀望後續派、絕對拒絕派;促使中高齡者接受之理由或變因,包括:社會責任、利子女主義、購買動機、豁達面對、信任和友誼、積極和行動性、對等溝通、費

用能預期、24小時的E化服務、「養兒防老」觀念式微;構成拒絕之理由或變因,包括:宗教信仰、無須太早規劃、風險投資、神鬼論者、納骨塔銷售、履約信心不足、宗親勢力、預期未來殯葬市場開放、「觸霉頭」、傳統民情需求。本研究建議:1.在生前契約業者方面:解決目前中高齡者產生疑慮,採取對應策略,提高中高齡者對規劃生前契約的意願;2.在中高齡者方面:鼓勵主動規劃身後諸事,並延伸相關死亡議題規劃,讓往者獲得安寧,生者沒有遺憾。

桃園納骨塔開放時間的網路口碑排行榜

-

#1.臺中市生命禮儀管理處- 殯葬資訊服務網- 首頁

... 於2月18日起至4月5日止,將採階段性調整使用時間並以紙錢集中統一代燒方式處理。 111/02/14, 公告本市第一花園公墓懷恩榮美納骨塔(榮美殿)新設納骨櫃位核准啟用。 於 mortuary.taichung.gov.tw -

#2.桃園火葬場 - Motics

... 靈堂冷凍櫃納骨塔焚紙爐(庫錢焚燒) 桃園市政府殯葬管理所(中壢館) 禮廳誦經停柩室 ... (桃園區殯葬服務中心) TEL2:03-452-2944 (中壢區殯葬服務中心) 上班時間:週 ... 於 www.motics.me -

#3.環保葬零花費!樹葬花葬費用政府全出、還有2萬元「鼓勵金」

零死指的是「零葬禮」「零墓地」「零骨灰」,遺體直接送到火葬場火化,骨灰不進靈骨塔,而是選擇帶回家中供奉,或是將骨灰撒入海中、撒入山中,或者裝入 ... 於 www.edh.tw -

#4.彰化市立殯儀館-殯葬服務網-服務時間 - 彰化市公所

殯儀館服務中心:平日08:00 ~ 17:00。假日08:00 ~ 12:00,13:00 ~ 17:00。 · 家屬瞻仰遺容時間:平日及假日08:00 ~ 12:00,13:00 ~ 17:00。 · 第一、第二納骨塔(堂) ... 於 mso.changhua.gov.tw -

#5.桃園合法塔位推薦,2021更新

想要瞭解更多關於塔位、陰宅、殯葬、靈骨塔、墓地、墓園、公墓等的各種資訊嗎? 讓我們推薦您各項相關文章,讓您更深入瞭解:塔位挑選、風水判斷、殯儀會館 ... 於 www.881tw.com -

#6.便民服務-殯葬業務管理- 【彰化縣政府- 福興鄉公所】

殯葬業務管理. 福興鄉殯葬管 理所. 殯葬業務(起掘、進塔事宜)自108年11月11日起,已轉移至第十五公墓洽辦(本鄉清潔隊旁) 一、開放時間:週一至週五8:00 ~ 12:00 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#7.圓光禪寺「福慧塔」工作人員休假日公告

圓光禪寺「福慧塔」公告. 為配合工作人員休假日,居士大德前來看[塔位]時請留意 福慧塔工作人員上班時間及休假日,不便之處敬請見諒! 備註:福慧塔開塔時間早上7點-12 ... 於 www.ykcm.tw -

#8.林口懷恩寵物安樂園

110年9月2日(四)下午1點到5點因防疫政策,不開放現場參拜,當天請勿抵達園區 ... 【園區開放時間上午9點-下午5點】家屬亦可親送寶貝至園區安置冰存,等待集中火化 ... 於 www.petparadise.com.tw -

#9.五股孝恩納骨塔開放時間 - Hellopsy

2292-8943,六,八十五年間開始營運。孝恩堂納骨塔之勝狀,第十層至第十二層. 金山第一公墓福緣納骨堂 · 開放時間:08:30~16:30 五股區孝恩納骨堂1 · 16 · 09. 於 hellopsy.ch -

#10.寶塔寺 - 佛光山

本網站之圖文內容,及影音資訊等,均屬佛光山寺所有,請勿任意複製、下載、轉載、連結等。 ◎洽詢Contact 寶塔寺: 地址Addr.:335桃園市大溪區美華里7鄰美和路261號 ... 於 www.fgs.org.tw -

#11.內政部役政署105年召開研商推動軍人公墓業務精進會議及參訪

桃園 市軍人忠靈祠. 一、設立緣起 ... 有鑒於本市無國軍公墓或納骨塔,因本市八德區大安. 骨塔櫃位不敷使用, ... 開放時間:週一至週五每日上午8時至下午5時(週六、日及國. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#12.基隆市立殯葬管理所

服務時間. 上午:08:00 ~12:00; 下午:13:00 ~17:00; 遺體進館:24小時皆可申請 ... 本所納骨塔正辦理骨灰甕「暫厝搬遷」工程,自110年8月1日起,暫無法開放家屬進入, ... 於 www.klms.klcg.gov.tw -

#13.雲林縣西螺鎮公所:::全球資訊網:::

主題 公佈課室 日期 2022西螺燈會‑‑燈LIGHT西螺‑‑樂團表演表 民政課 111‑01‑17 公告‑本鎮110年公益勸募條例捐贈清冊 社會課 111‑01‑17 於 www.hsilo.gov.tw -

#14.樂善寺納骨堂(孝思堂)介紹 - 桃園樂善寺全球資訊網

民國七十八年(一九八九)樂善寺管理委員會,為響應政府鼓勵寺廟建造納骨塔政策,秉持觀音佛祖慈悲為懷精神,興建 ... 每日例行開門時間:上午八時至下午四時三十分。 於 www.lssih.org.tw -

#15.福祿壽生命藝術園區~一元化的優質服務

火化完畢後再送去墓園或塔位,在福祿壽生命園區殯葬設施一元化, ... 陵園營業時間:8:00-18:00,全年無休. 禮殯營業時間:24小時,全年無休 ... 於 j98142002.pixnet.net -

#16.桃園第一納骨塔開放時間 - 小文青生活

關於「桃園第一納骨塔開放時間」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 桃園市桃園區公所- 【公告104年度清明節桃園市政府殯葬... - Facebook2 天前· 公告104年度清明節 ... 於 culturekr.com -

#17.找龍潭公墓開放時間相關社群貼文資訊

2021全台活動資訊網,龍潭公墓110年春祭,龍潭區公所上班時間,龍潭公墓失火,桃園市公立靈骨塔,宜蘭龍潭公墓,110年龍潭公墓春祭,龍潭樹葬專區,龍潭疫情.缺少字詞: gl= | ... 於 traveltagtw.com -

#18.大園生命紀念館 - Dr Shui

大園,生命紀念園區,桃園市,大園區,殯葬管理所,納骨堂,納骨塔,網路追思,安祥納骨塔,大園生命紀念館地址:337015桃園市大園區田心里中正西路12號. 於 www.drshui.me -

#19.《桃園》清明防疫公立納骨塔分流限人數 - 自由時報

市長鄭文燦昨前往桃園區納骨塔視察防疫工作,鼓勵民眾提早祭拜、避開擁擠 ... 點開放,鼓勵民眾提早來祭拜,不必集中在清明連假期間;另外,同一時間 ... 於 news.ltn.com.tw -

#20.大溪靈骨塔

且桃園市所有合法私立之納骨塔皆位於大溪內,(美華里:一天山生命紀念館、聖德寶塔 ... 桃園市大溪區聖德寶塔※ 園區開放時間【上午09:00 ~ 下午05:00】 如要參觀本 ... 於 www.karinridgers.me -

#21.永福金寶塔: 菩提山事業有限公司

本寶塔目前有條件開放祭拜,請家屬加速祭拜時間。 ... 合法經營,產權清楚:桃園市大溪區私立合法納骨塔目前僅四家,本公司為其中之一。 公司名稱:菩提山事業有限 ... 於 www.pt3.com.tw -

#22.102_6_11 桃園縣大溪鎮公墓暨納骨塔使用管理自治條例

四、公墓管理員:指本鎮公立公墓或納骨塔管理人員。 第四條. 主管機關權責: ... 一、申請書(應敘明原墳墓設置時間、修繕原因及修繕方式等)。 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#23.桃園殯儀館納骨塔 - 禮物貼文懶人包

禮廳火化誦經停柩室冷凍櫃...缺少字詞: gl= tw【桃園館】殯葬設施 ...。 桃園第一納骨塔開放時間- 小文青 ... 於 gifttagtw.com -

#24.2022最新【桃園市-第八公墓】評價 - 熱搜情報網

第八公墓(地址:330台灣桃園市桃園區玉山街244號號|電話:null)更多【夜店】熱搜推薦-:台南納骨塔推薦:台南市公墓:台南靈骨塔查詢:台南安定納骨塔:中洲納骨塔塔位 ... 於 hot-shop.cc -

#25.殯葬禮儀 - 新竹市殯葬管理所

葬:為遺體舉行土葬、或火化後塔葬、樹葬、花葬、海葬、宇宙葬等。 ... 地址:300079 新竹市成德路132號; 服務時間:24小時 一般洽公:週一至週五8:00~12:00 13:00~17: ... 於 dep-hcfaa.hccg.gov.tw -

#26.桃園地區清明連假掃墓不塞車方案- 最新消息

桃園 市政府警察局為疏解清明連續假期(4月4至7日)車潮,依往年經驗研判本次 ... 週(3月23、24日起)即加強各區大型公墓、宗祠、納骨塔等掃墓熱區交通 ... 於 traffic2.tyhp.gov.tw -

#27.桃園市立殯儀館 - Fmcafe

桃園 市政府殯葬管理所(桃園館) 禮廳誦經化妝室慈恩功德堂(靈位寄放處) 停柩室靈堂冷凍櫃納骨塔焚紙爐(庫錢焚燒) 桃園市政府殯葬管理所(中壢館) 禮廳誦經停柩室. 於 www.fmcafe.me -

#28.蘆竹生命紀念園區追思園 - Zhuoni

蘆竹樹葬專區(追思園) 地址:桃園市蘆竹區外社里8鄰興化路300號洽詢電話:蘆竹區 ... 大園,生命紀念園區,桃園市,大園區,殯葬管理所,納骨堂,納骨塔,網路追思,安祥納骨 ... 於 www.zhuoni.me -

#29.法鼓山齋明寺: 首頁

2/19 心靈講座Live 直播! 講師:果禪法師(現任法鼓山都監辦公室、聯合國NGO規畫小組成員) 時間:2022年2月19日 ... 於 jms.ddm.org.tw -

#30.服務時間 - 臺北市殯葬管理處

服務時間. 若因天然災害發生,經行政院人事行政總處公告臺北市停止上班,本處除一、二館 ... 富德:(02)87329686 分機36001~2 陽明山靈骨塔:(02)87329686 分機33001 於 mso.gov.taipei -

#31.龍潭公墓開放時間知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

龍潭鄉公所全球資訊網 ; 桃園縣龍潭鄉公所中文全球資訊網- 公所公告 ; 龍潭公墓地址- Yahoo!奇摩知識+ ; 龍潭鄉公墓公園納骨堂- 納骨塔資訊網殯葬靈骨塔納骨塔 ; 納骨塔開放 ... 於 www.iredpage.com -

#32.桃園市殯葬設施使用查詢

禮廳 火化 誦經 化妝室. 慈恩功德堂. (靈位寄放處). 停柩室 · 靈堂 冷凍櫃 納骨塔. 焚紙爐. (庫錢焚燒). 桃園市政府殯葬管理所(中壢館). 於 117.56.229.85 -

#33.思淵樓 桃園縣楊梅北莊福園 @ 大堂人本服務有限公司 - 隨意窩

北莊福園形勢隱蔽,群山環抱,不像一般靈骨塔高聳於山頂或台地上,暴露而飽受風吹水劫。 ◎護砂層層 ... 園區開放時間【上午08:30 ~ 下午05:00】. 於 blog.xuite.net -

#34.五股孝恩納骨塔開放時間

五股孝恩納骨塔開放時間. 2292-8943,六,八十五年間開始營運。孝恩堂納骨塔之勝狀,第十層至第十二層. 金山第一公墓福緣納骨堂. 2022-02-13. 於 1102202223.710amb.ch -

#35.備戰清明桃園納骨塔3措施防疫- 翻爆- 翻報

桃園 市長鄭文燦表示,市府殯葬管理所及各區公所為避免清明祭祖民眾群聚感染風險,已經延長清明掃墓服務時間,例假日也開放民眾提早祭拜,也管制入塔人數。 於 turnnewsapp.com -

#36.一天山生命紀念館

1/31(ㄧ)除夕當日開放時段調整為9:00-14:30 ... 且桃園市所有合法私立之納骨塔皆位於大溪內,(美華里:一天山生命紀念館、聖德寶塔及佛光山萬壽寶塔;永福里: ... 於 www.et3.com.tw -

#37.清明節祭祖桃園2日至5日開放殯儀館周邊紅線停車

4、桃園區殯葬服務中心本年度因園區工程施工,車位大幅縮減,例假日實施交通管制措施,並配合調整桃園區殯葬服務中心納骨塔(堂)開放時間,請清明祭祖 ... 於 www.chinatimes.com -

#38.桃園市各區公立納骨塔資訊 - 政府資料開放平臺

提供桃園市各區公立納骨塔資訊. ... 詮釋資料更新時間 ... 桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs 於 data.gov.tw -

#39.八德大安公墓

因應八德公墓需求量增加,桃園市政府規劃新建大安公墓納骨塔,經費4億6,800萬元,自108年7月開工,預計110年2月完工,將視需求分期 ... 開放時間:. 於 zakonoved42.ru -

#40.桃園市第一納骨塔桃園市桃園區 - Kado gifts

桃園 市新屋區笨港里2鄰1之5號. (一)死者姓名、性別、出生地、生死年月日。 (二)進塔日期、安置納骨樓層區別、編號。 (三)死者主要家屬或關係人之姓名、地址、電話與 ... 於 kado-gifts.ru -

#41.桃園樹葬申請流程

地址:桃園市蘆竹區外社里8鄰興化路300號. 洽詢電話:蘆竹區公所 ... 桃園市楊梅區公墓納骨塔; 各類收費標準; 桃園市政府殯葬管理所; 殯葬流程說明. 居住身份. 樹葬. 於 www.thecrownvics.me -

#42.臺灣殯葬資訊網-桃園市

序號 設施名稱 聯絡電話 1 龍潭公墓公園樹葬區‑龍園 (03)470‑6341 2 蘆竹生命紀念園區樹葬‑追思園 (03)324‑0446 3 桃園市新屋區笨港示範公墓 (03)476‑6403 於 www.funeralinformation.com.tw -

#43.桃園八德生命紀念館落成啟用12至15日開放參觀看位

桃園 市八德區「生命紀念館」7日落成啟用,市長鄭文燦於啟用典禮指出, ... 建物,相較於傳統納骨塔建築設計較為封閉,八德生命紀念館導入綠建築理念。 於 www.ettoday.net -

#44.桃園市立納骨塔 - 立法院

桃園 市政府於復興區成立一座納骨塔可以收容三萬名往生者的骨灰罈每位向往生者的家屬收取八萬元費用買個塔位每年清明節家屬必須繳納一千元全年維護費用每年初考招考" ... 於 www.ly.gov.tw -

#45.桃園殯儀館開放時間的推薦與評價,PTT、DCARD - 居家網紅 ...

禮廳火化誦經化妝室. 慈恩功德堂. (靈位寄放處). 停柩室· 靈堂冷凍櫃納骨塔. 焚紙爐. (庫錢焚燒). 桃園市政府殯葬管理所(中壢館). 於 house.mediatagtw.com -

#46.桃園市葬儀商業同業公會

修正「桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準」第五條及 ... 因應111年春節連假期間民眾治喪需求,桃園市政府殯葬管理所各項設施使用時間調整。 於 www.tyfba.org.tw -

#47.桃園市第一納骨塔桃園市桃園區 - Newheel

桃園 市新屋區笨港里2鄰1之5號. (一)死者姓名、性別、出生地、生死年月日。 (二)進塔日期、安置納骨樓層區別、編號。 (三)死者主要家屬或關係人之姓名、地址、電話與 ... 於 newheel.fr -

#48.桃園清明掃墓有5大防疫措施取消聯合法會

桃園 市政府今天舉行防疫會議,由於清明節將至,民政局提出5大防疫措施,包括取消聯合法會、提前整理各公墓並延長納骨塔時間、規... 於 udn.com -

#49.桃園殯儀館地址地圖 - Palapts

桃園 殯儀館地址桃園殯儀館精采文章桃園球場地址桃園殯儀館地圖,桃園殯儀館簡介,第二殯儀館地址[網路當紅],板橋殯儀館地址,桃市里民服務通訊錄桃園縣政府國道高速公路 ... 於 www.palapts.co -

#50.桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程 - 今日商機王

二、評選日期、時間,於資格標完成審核後,另行通知資格合格廠商。 三、請得標廠商依規定繳納印花稅,如有疑義,請洽桃園市政府地方稅務局電話(03)3326181( ... 於 www.opptoday.com -

#51.慎終追遠避免群聚感染桃市推動網路祭祀 - 桃園電子報

提前整理各公墓,延長納骨塔服務時間,提前於3月份例假日開放民眾前往祭祀,並規劃各項防疫措施。 妥適規劃納骨塔進出動線,並確保室內之空氣流通, ... 於 tyenews.com -

#52.新冠肺炎(COVID-19)疫情期間可掃墓/祭祖嗎?那靈(納)骨塔

靈骨塔/納骨塔、墓園在疫情期間是否有開放?若要去掃墓時有什麼防疫措施要注意? ... 同時追思頁面也會紀錄下最近一次祭拜的時間點。 線上祭祖實際操作. 於 owt.com.tw -

#53.桃園市楊梅區 北莊福園 - 大堂人本服務有限公司

桃園 市楊梅區◇ ... 土地資源有限,與環境保育意識抬頭,政府近年來大力倡導火葬政策,改良傳統喪葬習份,納骨塔業的興起,實是勢之所趨,情之所求。 ... 園區開放時間. 於 www.lobby0800.com.tw -

#54.服務資訊 - 新北市政府民政局

[ 開放時間] ... 北大道四段→至新北大道七段右轉新莊中正路(接桃園萬壽路一段)→左轉116縣道(樹林中正路)→右轉忠義街即可到達。 ... 一塔納骨櫃. 於 www.ca.ntpc.gov.tw -

#55.桃園納骨塔開放時間 :: 全台葬儀社評價

桃園 市公立公墓及納骨塔收費標準.發布單位:.民政課.分類:.法規條例.發布日期:.105-04-29.相關附件:.桃園市政府殯葬管理所管理公立殯儀館及火化場收費基準 ...,附表 ... 於 fd.iwiki.tw -

#56.桃園市平鎮區公所 - Facebook

5 Likes1 comment. John Wines, profile picture. John Wines. 你好想請教生命禮儀 111年南勢納骨塔冬季法會的日期...謝謝. 桃園市平鎮區公所, profile picture ... 於 www.facebook.com -

#57.桃園市觀音區第六(大堀)公墓遷葬補償費發放作業計畫

壹、為順利推動本區第六(大堀)公墓更新,遷移現有既存墳墓,新建納骨塔設施,以利提供多元服務,特訂本作業計畫。 貳、依據一、「殯葬管理條例」第30、39、41條 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#58.內政部全國殯葬資訊入口網

地址:10055 臺北市中正區徐州路5號8樓電話:(02)2356-5072 上班時間:週一~週五8:30~17:30 政府網站資料開放宣告 | 資訊安全政策 | 隱私權保護政策 於 mort.moi.gov.tw -

#59.桃園殯儀館交通資訊/訂花資訊(桃園市殯葬管理所-桃園館) - 買喪禮

桃園 市殯葬管理所-桃園館(桃園殯儀館)地址:桃園市桃園區大有路916號(google map) ... 【殯儀館資訊】臺南市新營福園殯儀館/火化場/納骨塔簡介/交通 ... 門市營業時間. 於 www.mysunny2019.com.tw -

#60.桃園殯儀館查詢 - Dongfeng

一、桃園區殯葬服務中心110年度因園區工程施工,車位大幅縮減,例假日實施交通管制措施,並配合調整桃園區殯葬服務中心納骨塔(堂)開放時間,協助宣導清明祭祖交通管制措施 ... 於 www.dongfeng.me -

#61.桃園市政府民政局函

「210」個夫妻合厝雙櫃位,為本市第1個國軍專用櫃位. 區的納骨塔。 、本市軍人忠靈祠地址、服務時間及聯絡方式如后,地. 址:桃園市八德區興豐路2350巷399號4樓;服務時間:. 於 ws.yunlin.gov.tw -

#62.桃園蘆竹生命紀念園區︱公立納骨塔價格︱晉塔禁忌 - 玹佑館

桃園 蘆竹生命紀念園區,追思園,蘆竹生命紀念館開放時間,營業時間,祖先牌位價格,地址, ... 晉塔時辰,晉塔拜拜,晉塔儀式,晉塔流程,火化晉塔,靈骨塔,納骨塔,寶塔,壽位,塔位 ... 於 www.syuanyou.com -

#63.【727降級】普渡、公祭有條件鬆綁納骨塔參拜維持室內最多50人

行政院23日拍板,自27日起至8月9日全國防疫警戒降至二級,指揮中心下午宣布,中元普渡,公祭雖可辦,但不開放遶境、進香不開放。 於 www.upmedia.mg -

#64.八德生命紀念館落成啟用10/12~10/15開放參觀看位 - 奇摩新聞

桃園 市長鄭文燦7日前往八德區,出席「八德生命紀念館落成啟用典禮」時表示 ... 於傳統納骨塔建築設計較為封閉,八德生命紀念館導入綠建築理念,以開放 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#65.桃園區第二納骨堂, 聯絡電話03-3251569

桃園 區第二納骨堂於殯葬設施資料集。名稱:桃園區第二納骨堂,聯絡電話:03-3251569,公私立:公立,類別:骨灰(骸)存放設施,地址:桃園市桃園區大有路916號. 於 data.zhupiter.com -

#66.甘露法雨: 甘露法施與群疑解析 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

既然完全無關,那些人跑到桃園南崁去找喜饒根登,求他的甘露吃,還要花許多錢供養他們;或者要跟他們買納骨塔,結果所得到的法,卻與佛法完全無關,真是愚癡! 於 books.google.com.tw -

#67.服務時間 - 桃園市政府殯葬管理所

1.購買塔位、申請安厝、正位、進塔、退塔等作業受理時間: 每日8時至16時。 2.祭拜開放時間:每日8時至17時。 桃園區殯葬服務中心. 最後更新日期 ... 於 ofs.tycg.gov.tw -

#68.彰化縣鹿港鎮公所全球資訊網-便民服務-殯葬設施暨業務專區

公告本鎮第一公墓納骨塔及第五公墓納骨塔開放時間1.平日開放時間:週一~週五8:00~12:00;13:00~17:00 & 於 www.lukang.gov.tw