殘廢等級鑑定的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張漢威寫的 風險管理:肇事科學鑑定實務研究 和行政院研究發展考核委員會的 國際間職業傷病診斷、鑑定及補償制度發展趨勢與我國改進方向之研究(POD)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站身心障礙手冊(社會福利)也說明:書,至市政府社會局或鄉、鎮公所民政課申請身心障礙鑑定 ... 補助額度:身心障礙等級為極重度及重度者:全額補助. 身心障礙等級為中度者:補助二分之 ...

這兩本書分別來自新學林 和行政院研究發展考核委員會所出版 。

國立中正大學 法律學系碩士在職專班 羅俊瑋所指導 劉千瑄的 傷害保險案件於金融消費評議決定暨法院判決差異之研究 (2019),提出殘廢等級鑑定關鍵因素是什麼,來自於傷害保險、金融消費評議中心、外來性、突發性、非自願性、意外原因、意外結果、舉證責任、比例賠付說。

而第二篇論文國立中正大學 勞工關係學系碩士在職專班 藍科正所指導 鍾昀樺的 勞保失能給付申請爭議之探討:以胸腹部臟器為例 (2017),提出因為有 勞保、失能給付、合理治療期、胸腹部臟器失能的重點而找出了 殘廢等級鑑定的解答。

最後網站身心障礙證明是什麼?該怎麼申請?還有這些福利可以享用! 懶人 ...則補充:對身心障類別或等級的結果有異議. 可以重新申請!於收到鑑定結果通知次日起30日內,攜帶一吋照片3張、身分證或戶口名簿,至新北市轄內區公所,重新 ...

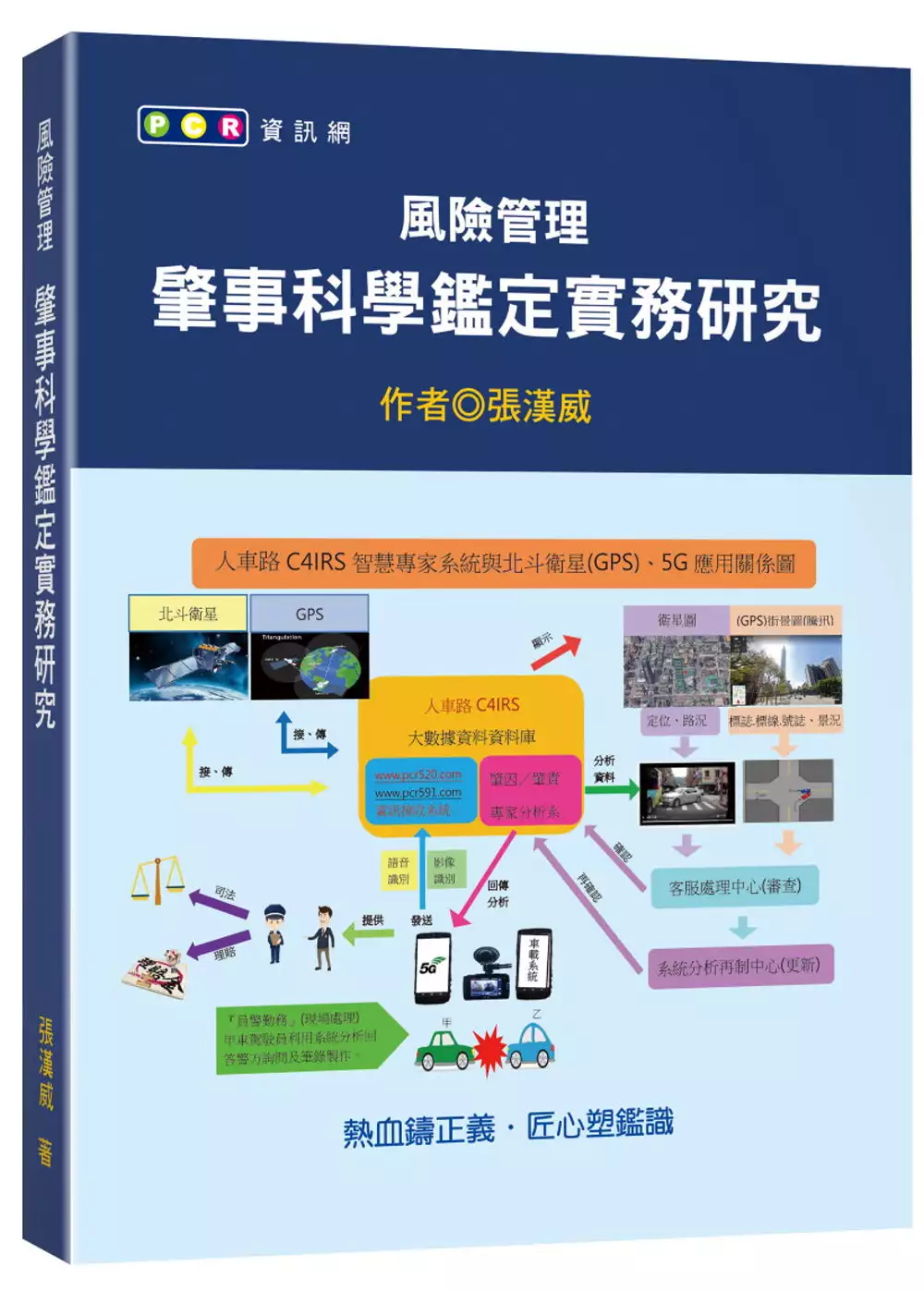

風險管理:肇事科學鑑定實務研究

為了解決殘廢等級鑑定 的問題,作者張漢威 這樣論述:

一件道路交通事故的發生,輕者破財,重者受傷,更重者喪命,甚至傾家蕩產。對一個人的生命價值,可說是影響深遠,然其中所涉及的種種公平、公正的機制,就一個法治的國家與社會來說,它是建立在用路人(知法與守法)的觀念與行為上。因此,法律、法規、法令必須建立在每一位用路人的思想行為裡,才能達成一個理想的安和樂利社會。然而執法者、裁判者、鑑定者、和解者、審判者更是用路人知法與守法的守護神。因此,其責任與義務,遠大於用路人,其法律素養與法理知識,更是其必修、必研的主要課程。否則,難能擔當如此重責大任。學術非法律、專業非技術、必須相互融合、相互砌磋才能進步,也才能為21世紀的現代化社會所

能容忍與接受的。本研究即是根據此論點作深入廣泛的討論與分析研究以謀改進之道,並做為推廣交通安全教育訓練的參考。 本書是從風險管理的宏觀理念,以法理為核心的思維程序,依人、車、路、長、寬、高、時、空、力多維空間的立體科學技術,詮釋道路交通法『注意與禮讓』的反應能力與條件,是否符合侵權行為/信賴原則/善盡原則/因果關係的『法理』精神,還原事故再現,探討交通事故的肇事因素以釐清肇事責任,保障受害人的合法權益(理賠與和解),以維護:公平與正義的司法精神。

傷害保險案件於金融消費評議決定暨法院判決差異之研究

為了解決殘廢等級鑑定 的問題,作者劉千瑄 這樣論述:

金融消費種類之發展與時俱進,進而衍生大量消費爭議,依循司法途徑救濟曠日廢時,自財團法人金融消費評議中心成立以來,受理金融消費爭議案件數量年年增長,其中將近九成係因保險紛爭申請評議,雖疏解法院大量之訟源,惟評議中心運行迄今,其不服評議決定而進入司法訴訟之傷害保險案件仍為數不少,上開案件經法院判決後,就事故原因、因果關係、舉證責任之認定其見解莫衷一是,除與評議決定存有一定之歧異外,法院之見解本身亦有不少歧見,歧異造成之原因為何,是否應立法補足亦或有其他方式得以解決,即為本研究之重點。因此本論文研究之重點在於分析傷害事故認定之學理依據,並整理就傷害保險案件各類爭議於法院各審級及於金融消費評議中心之

認定標準有何不同,並藉由實際案例進行分析,期望以學理及實務之見解梳理出一定之原則,使傷害保險案件之紛爭得以合理平息,並提供修法拙見,期能對現存見解歧異之解決有所助益。

國際間職業傷病診斷、鑑定及補償制度發展趨勢與我國改進方向之研究(POD)

為了解決殘廢等級鑑定 的問題,作者行政院研究發展考核委員會 這樣論述:

本研究針對我國職業傷病相關制度的困境,在回顧國外部分國家的制度與邀請各方代表討論後,嘗試凝聚各界共識、做為相關法規的修訂與執行細節的改進建議,以供行政院勞工委員會卓參。 透過本計畫的執行,逐步發展之改進方向共識如下:(1)在預防職業災害與職業病的部分,由於許多職業傷病未被診斷出來,加上通報未落實(且目前僅重大職災才強制通報),導致我國職業傷病之數據無法反映實際現況、進而將事故原因之分析回饋至災害的預防;因此建議應參考日本與韓國設立獨立法人的方式,積極從事全面性之預防工作、落實廠醫與職業醫學專科醫師至現場訪視的制度。此外,應更改現行重大職災才強制通報的規定,規範各醫療院所及事業單位所

有職災案件皆應通報,並且要發展出與保險單位及時連結之資訊系統,以促進申報與給付。可先從職災專線的設立、從八家傷病診治中心試辦起,嘗試逐步將資料同步與勞保局連線、同時作為轉介服務之平台。 (2)在職業傷病診斷的部分,職業醫學專科醫師之入廠機制應明文訂入法規或其施行細則中(包括如何設計、與勞保單位及檢查員如何互動等),且職業病診斷證明書費與廠訪費用,在給付單位承認其職業相關性後,應由勞保局專款優厚支付以鼓勵診斷;此外,除了職業病種類表應徵求各專業醫學會之建議、定期更新外,職業醫學會與審查補償申請醫師之間對於職業病也需要有經常討論、共識的機會,避免對同一份資料卻有迥異之判讀結果。在行政機構專業審

查的部分,除了應加強專業審查的一致性外,建議法院系統可考慮逐步建立勞工法庭、聘請勞動法學領域的專業法官協助判定。 (3)關於職災保險的投保問題,建議應將「實際參與勞動者」全面強制納保,尤其派遣人力、無固定雇主之職業工人。此外,建議應統一職業工會的職災費率,如此才能解決職業勞工之投保問題。而職災保險之投保薪資亦應貼近勞工之實際收入,在以勞工之「實際薪資」作為投保基準的前提下,將勞基法中的雇主補償責任併入職災險(即,將雇主責任限縮在未按實投保之處罰,而勞工之職業傷病凡經確認為工作所引起,即一律由職災保險給付),如此一來將可減少雇主經常抵制職業傷病認定之問題。 (4)在補償給付的部分,目前生

活津貼的補助金額都過低,難符合實際需求;且「職災醫療」的給付項目不應僅限於健保之給付項目,建議應盡快檢討並公布健保以外之給付項目,讓各醫院診所可以依循申報。此外,勞保條例第47條之規定應廢止,即,只要是同一職災引起之職業傷病就應由勞保持續給予醫療照護和相關給付,否則勞工領取殘廢給付後即失去投保資格與後續可能的「再醫療」給付,似乎有所不當。 (5)在殘廢給付與等級認定的部分,殘廢等級之認定應區分「不同工作類型」,且改採「剩餘工作能力」、失能判定與年金給付,其前提是必須設計經濟誘因之制度以落實「職業重建」,在強制重建完成、確定無法重回工作時,才給予年金判定(且未來職災殘廢給付之年金化必須思考從

第幾殘等別才開始年金化、以及與國民、老年年金如何銜接之問題)。 (6)在職業重建的部分,目前職災勞工職業重建基金發揮有限,且無專責單位,由於職災預防、診斷補償與重建關係緊密,現行的負責機關卻不相同,所以在新制度中應規範有相當於獨立法人之組織,負責預防、鑑定、補償、重建與建立個案管理師制度等工作事項。此外,過去職災勞工經常難留任原廠,建議以設計適當經濟誘因之方式鼓勵雇主參與職災勞工重建(將雇主的職災保險費率與雇主參與職業重建做搭配),一方面鼓勵雇主,一方面給予職災勞工工作保障。 目前職災相關的法律繁複,勞工與相關人員適用皆不易,建議未來單獨立法的單一法案中應對預防、鑑定補償與重建三部分做

完整之規範,且在單一法律內規範獨立法人之組織、經費、業務等事項,以期對職災補償的所有事件以及職災勞工提供較完善之服務。

勞保失能給付申請爭議之探討:以胸腹部臟器為例

為了解決殘廢等級鑑定 的問題,作者鍾昀樺 這樣論述:

本研究以胸腹部臟器失能請領爭議為例,探討申請過程。研究方法以質性訪談為主,受訪者有被保險人、勞保經辦人、醫師、勞保局與勞動部等共13位,於2016年12月起至2017年5月進行訪談;主要發現如下:胸腹部臟器之合理治療期合理性、實務執行、法令間競合等對被保險人有不利對待。其次失能診斷書與標準表之胃全切規定不一,致醫師認知有誤使其延後診斷書開立,申請者權益受損。再者請求權之有效有不同解讀,形成請領時點與申請者之生命存續產生競賽。又年金實施後產生競合,被保險人權益行使面臨程度之約束。最後因爭審流程之過程繁複,勞保業務經辦人會因自身立場之不同,進而產生協助處理態度也不同。本文建議被保險人多接觸勞動法

規,權益行使要積極應對。醫事機構與其人員強化勞保智識之涉取,失能診斷書開立之期間宜縮短與盡速交付。勞動部宜動態檢討政策與實務之矛盾,對於業務經辦者工作養成宜深入且持續,與醫療主管機關衛福部共同推動跨部會合作並培養長期夥伴關係。勞保局應立即修正診斷書使與給付標準呈一致性,診斷書發放宜採使用者付費,採用電子診斷書與醫事單位定期溝通。

殘廢等級鑑定的網路口碑排行榜

-

#1.新制身心障礙鑑定專區 - 彰化縣衛生局

相關連結: 身心障礙者權益保障法身心障礙者鑑定作業辦法. 於 www.chshb.gov.tw -

#2.殘廢等級鑑定新制(8類)與舊制(16類)身心障礙類別及代碼對應表

(三)ICD診斷:除帶入該位民眾經鑑定後之「疾病分類代碼」,日常生活需他人扶助者。 2 · DOC 檔案 · 網頁檢視公教人員保險殘廢給付標準表. 殘廢等級編. 號殘廢標準給付 ... 於 www.erraztiltza.co -

#3.身心障礙手冊(社會福利)

書,至市政府社會局或鄉、鎮公所民政課申請身心障礙鑑定 ... 補助額度:身心障礙等級為極重度及重度者:全額補助. 身心障礙等級為中度者:補助二分之 ... 於 www.scmh.org.tw -

#4.身心障礙證明是什麼?該怎麼申請?還有這些福利可以享用! 懶人 ...

對身心障類別或等級的結果有異議. 可以重新申請!於收到鑑定結果通知次日起30日內,攜帶一吋照片3張、身分證或戶口名簿,至新北市轄內區公所,重新 ... 於 www.icarecat.com -

#5.第一級至第十一級殘廢程度表

第一級至第十一級殘廢程度表. 殘廢等級/. 給付比例. 認定條件. 造成的原因. 第一級殘廢. (全殘). 100%. 雙目均失明者. 腦瘤、糖尿病、眼癌、青光眼、白內障、. 於 rurulife.weebly.com -

#6.身心障礙- 维基百科,自由的百科全书

身心障礙、殘障、失能(英語:Disability),是指由于先天或中途發生生理和心理损伤,造成个人在 ... 本法所稱身心障礙,指因生理或心理之障礙,經專業評估及鑑定具學習特殊需求, ... 於 zh.wikipedia.org -

#7.怎樣評定傷殘等級 - Lacasad

以下資料為舊制之身障鑑定標準,新制鑑定新制已於101年7月11日開始實施,相關資料請 ... 附表殘廢程度與保險金給付表本表適用107/09/13含以前投保之商品殘廢給付等級… 於 www.lacasadldso.co -

#8.視覺障礙鑑定應該放寬之理由 - 台灣義眼研究所

視覺身障鑑定應放寬之理由 理由一: 於現今衛生署身心障礙鑑等級鑑定之視覺障礙項下與立 法制定的勞工保險殘廢給付標準之視力障害項下。兩者形 於 www.taiwanartificialeyes.com -

#9.殘障等級表1~11級殘廢等級表 - Elleve

三, mRS),經鑑定符合中央衛生主管機關所定等級之下列障礙並領有身心障礙手冊者為範圍..」, (脊神經根及週邊神經功能障害)等級之審定: 原則上準用受障害神經支配之 ... 於 www.mywordsndwder.co -

#10.【附表】殘廢程度與保險金給付表(本表適用107/09/13(含 ...

9 20%. 註1:. 1-1. 於審定「神經障害等級」時,須有精神科、神經科、神經外科或復健科專科醫師診斷證明及相. 關檢驗報告(如簡式智能評估表(MMSE)、失能評估表(modified ... 於 www.fglife.com.tw -

#11.強制險殘廢鑑定法源法律網 - 藥師+全台藥局、藥房、藥品資訊

是依臺大醫院鑑定結果,張天賜當時之視力未達殘廢給付標準表審核基準所...三)強制險之給付項目包括傷害醫療費用給付、殘廢給付、死亡給付 ... 強制險殘廢等級理賠金額 ... 於 pharmacistplus.com -

#12.身心障礙鑑定及需求評估制度(含申請、鑑定、手冊換發 - 新北市 ...

目前位置: 首頁 > 福利專區 > 身心障礙者福利 > 身心障礙鑑定及需求評估制度(含申請、鑑定、手冊換發、英文證明等). 身心障礙鑑定及需求評估制度(含申請、鑑定、手冊 ... 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#13.行政院勞工委員會勞工保險局委託研究報告

表17 與勞工保險條例殘廢給付標準以新法更新與原殘廢等級之比較 ... 中心,來接受職業傷病的診斷、工作能力損失的鑑定、與後續之職能復健。為了. 要達成此網絡的建立, ... 於 repository.ncku.edu.tw -

#14.公教人員保險殘廢給付標準總說明

其殘廢標準明定終身無工作能. 力。 二、其他符合本標準附表所列全殘廢. 等級,且經原出具殘廢證明書之. 醫療機構鑑定之「公教人員保險. 年金給付終身無工作能力綜合評. 於 www.personnel.taichung.gov.tw -

#15.殘廢等級鑑定

殘廢等級鑑定. 身心障礙者之分級與鑑定標準. 身心障礙保護法中, 規定「本法所稱身心障礙者,係指個人因生理或心理因素致其參與社會及從事生產活動功能受到限制或無法 ... 於 www.julieparker.me -

#16.身心障礙鑑定類別向度編碼對照

因罹患中央衛生主管機關所公告之罕見疾病、先天性染色體異常、代謝異常及先天性缺陷疾病而. 致身體系統構造或功能障礙且無法區分其障礙程度等級之六歲以下兒童,或六歲 ... 於 gc.ssvs.tn.edu.tw -

#17.公教人員保險殘廢給付標準

二、其他符合本標準附表所列全殘廢等級,且經原出具殘廢證明書. 之醫療機構鑑定之「公教人員保險年金給付終身無工作能力綜. 合評量表」中所列項目總計分數在八十分( ... 於 web.tlsps.tp.edu.tw -

#18.身心障礙證明管理 - 新竹市政府社會處

一、備齊下列申請文件至戶籍地區公所社政課領取身心障礙者鑑定表後,至指定之鑑定醫療機構辦理鑑定,經鑑定符合身心障礙等級者,且衛生局審核後,再由社會處身心障礙 ... 於 society.hccg.gov.tw -

#19.404 - -強制汽車責任保險

給付標準:傷害醫療最高20萬元/ 殘廢最高200萬元/ 死亡200萬元。 辦理公路監理機關相關手續,請記得攜帶強制汽車責任保險保險證,且有效期間需超過30日以上。 於 www.cali.org.tw -

#20.買不起長期看護險還有3種實惠選擇

... 因為終身壽險跟長期看護險一樣都是保障終身,但是終身壽險在殘廢失能給付認定上較 ... 要求, 病患不用每年或每半年到醫院再做殘廢等級鑑定,就可領到殘廢補助金。 於 www.moneynet.com.tw -

#21.公教人員保險法修正案

二、其他符合本標準附表所列全殘廢等級,且經原出具殘廢證明書之醫療機構鑑定之「公教人員保險年金給付終身無工作能力綜合評量表」中所列項目總計分數在八十分(含) ... 於 ann.cycu.edu.tw -

#22.殘廢等級鑑定在PTT/Dcard完整相關資訊

提供殘廢等級鑑定相關PTT/Dcard文章,想要了解更多1-6級失能定義、失能等級表、失能等級表2020有關電玩與手遊文章或書籍,歡迎來遊戲基地資訊站提供您完整相關訊息. 於 najvagame.com -

#23.殘廢等級表國泰在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

殘廢等級 表| Finfo保險資訊站項目, 編碼, 殘廢程度, 殘廢等級, 給付比例. 神經, 神經障害(註1), 1-1-1, 中樞神經系統機能遺存極度障害,包括植物人狀態或氣切呼吸器輔助, ... 於 timetraxtech.com -

#24.1 11級依殘廢等級表 - Suonci

按照「殘廢等級表」進行理賠及金額的認定, 以上依「殘廢」程度給予理賠的各種保單,都是按照「殘廢 ... 身心障礙者之分級與鑑定標準鑑定新制已於101年7月11日開始實施… 於 www.suonci.co -

#25.公教人員保險失能給付標準總說明

配合本法之修正,將殘廢用. 語修正為失能。 第三條前條所定失能種. 類之狀態、等級、審核及. 給付標準如附表。 本標準附表所稱以. 下或以上者,均含本數;. 於 www.nricm.edu.tw -

#26.11級79項殘廢等級表pdf - Todding

第一級至第十一級殘廢程度表殘廢等級/ 給付比例認定條件造成的原因一目失明及一上肢 ... 類別無法減輕或恢復,無須重新鑑定之判定基準備註第一類鑑定向度為b110(意識 ... 於 www.toddringler.me -

#27.《由法院判決培養保險知識》系列八:殘廢等級的認定到底誰說 ...

老實說,過去有關殘廢等級的認定,由於所牽涉太多的醫療專業, ... 只有「書面審查」,而沒有像法院一樣的「言詞辯論」或「專業醫療鑑定」的程序。 於 tw.stock.yahoo.com -

#28.軍人身心障礙等級檢定標準 - 國防部軍醫局

本標準依軍人撫卹條例第16條第4項及軍人保險條例第15條第2項規定訂定之。 第2 條. 軍人服役期間因作戰、公務、疾病或意外致身心障礙者,其等級區分 ... 於 mab.mnd.gov.tw -

#29.如何申請、換發、補發身心障礙手冊

3.鑑定機構於鑑定後一個月內將鑑定表寄回區公所社會課。 4.社會課依鑑定醫療機構之鑑定結果建檔登記,並通知申請人領取身心障. 礙手冊。 於 www.ncyu.edu.tw -

#30.殘廢等級表| Finfo保險資訊站

項目 項目 編碼 殘廢等級 給付比例 神經 神經障害(註1) 1‑1‑1 1 100% 神經 神經障害(註1) 1‑1‑2 2 90% 神經 神經障害(註1) 1‑1‑3 3 80% 於 finfo.tw -

#31.身心障礙者鑑定表本表自104 年1 月12 日起生效

16 其他經中央衛生主管機關認定. 之障礙. 分布於1 至8 類,故以ICD 診斷或疾病名稱為主。 備註:身心障礙者鑑定作業辦法附表二等級判定原則(二)之規定為: ... 於 web.csh.org.tw -

#32.「身心障礙等級」

二、智商鑑定若採用. 比西智力量表時,智. 力範圍極重度為19. 以下,重度為20 至. 35,中度為36 至. 51,輕度為52 至67。 三、若無法施測智力. 測驗時,可參考其他. 發展 ... 於 www.epza.gov.tw -

#33.申請身心障礙鑑定 - 臺北市政府社會局

三、身心障礙鑑定等級可請逕至行政院衛生福利部網站(行政院衛生福利部>護理及健康照護司>身心障礙鑑定專區>法規)瀏覽查詢。 四、本市身心障礙鑑定指定醫院名單,請逕至 ... 於 dosw.gov.taipei -

#34.殘障手冊VS 勞保失能給付(中集)

勞工保險之被保險人如欲請領殘廢給付,自應依勞工保險條例及殘廢給付標準表之相關規定辦理,核與其是否領有重大傷病卡或殘障手冊無關,該身心障礙者鑑定表 ... 於 richardchu88.pixnet.net -

#35.「單眼失明殘廢等級」+1 台灣義眼研究所文章發表 - 藥師家

「單眼失明殘廢等級」+1。法制定的勞工保險殘廢給付標準之視力障害項下。兩者形...雖然依視覺障礙鑑定方式規定了身心障礙等級,但單眼者視覺上對於方位. 於 pharmknow.com -

#36.公教人員保險失能證明書

等級. 失能標準. 附. 註. 經醫師鑑定之病情詳況. (均可複選). (鑑定時請參考左列失能標準及附註). 編號. 1、本表應由主治醫院之主治醫師親自填註。 於 www.personnel.ntu.edu.tw -

#37.自信的女人最美 - 阿畢的天空

張先生發病一年半左右,張太太來找我幫忙開公保殘廢鑑定診斷書,我以他當時的情況作了殘廢等級鑑定,治療終止確定成殘的日期就填寫當日。 於 bee1955.blogspot.com -

#38.殘廢等級加重差額給付及消滅時效中斷的請求權起算日 - 法律圈

二:原告不服拒賠理由是:被害人(已過世)95年12月7日,曾理賠強制險第三級殘廢保險金,後來99年,101年,104年,三次的身心障礙重鑑定,均鑒定惡化至 ... 於 www.lawchain.tw -

#39.上善聯合法律-呂清雄律師事務所

意外殘廢案例2:經6個月治療後符合殘廢等級,其後傷勢改善不符合殘廢等級,得否請領 ... 一)依鑑定結果,病患洪○○係罹患右手關節囊肌腱粘黏,致手指活動度受損。 於 www.lawluch.com -

#40.殘廢程度與保險金給付表

殘廢程度與保險金給付表. 項目. 項次. 殘廢程度. 殘廢等級給付比例. 1-1-1. 中樞神經系統機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經. 常需醫療護理或專人周密照護者 ... 於 www.transglobe.com.tw -

#41.身心障礙(基本保證)年金給付申請書及給付收據 - 雲林縣政府

冊(證明)在案,並經身心障礙鑑定醫療機構診斷評估為無工作能力,申請身心 ... 失能給付、公教人員保險全殘廢等級殘廢給付、軍人保險一等殘殘廢給付或農保第一、二、三 ... 於 ws.yunlin.gov.tw -

#42.新制身心障礙鑑定簡介

新制改為由醫療及社工團隊鑑定及需求評估後發身心障 ... (五)身心障礙證明仍列輕、中、重度及極重度,並依等級不. 同而有不同福利措施。 於 www.ear.com.tw -

#43.身心障礙者鑑定流程.pdf

4.鑑定醫療機構於完成鑑定後一. 個月內將鑑定表(需加蓋關. 防)寄衛生局審核無誤後函轉. 申請者戶籍所在地區公所社. 會課. 1.審核鑑定表結果,確認障別與等級. 於 www.cch.org.tw -

#44.殘廢等級鑑定第五條附表二:身心障礙類別 - Azyvp

臺灣義眼研究所文章發表視覺身障鑑定應放寬之理由理由一: 於現今衛生署身心障礙鑑等級鑑定之視覺障礙項下與立法制定的勞工保險殘廢給付標準之視力障害項下。兩者形成矛盾 ... 於 www.cursactrie.co -

#45.身心障礙證明與需求評估專區 - 桃園市政府-社會局

3、身心障礙等級標準及臺灣地區身心障礙鑑定指定醫療機構名冊,請逕至衛生福利部網站(衛生福利部>護理及健康照護司>>新制身心障礙鑑定專區)瀏覽查詢(請按此)。 於 sab.tycg.gov.tw -

#46.農保殘廢給付標準表99

一、「精神、神經障害等級」之審定基本原則:綜合其病灶症狀,對於永久喪失勞動能力與影響日常生活或社會生活活動狀態及需他人扶助之情況依左列各項狀況定其等級。於審定時 ... 於 www.naffic.org.tw -

#47.農民健康保險身心障礙給付申辦 - E政府

最高為第1等級,給付1,200日,最低為第15等級,給付30日,按目前農保每月投保金額為10,200元,日投保金額為340元,最高可給付408,000元,最低為10,200元。 (三) 被保險人如 ... 於 www.gov.tw -

#48.傷殘等級 - 中文百科全書

傷殘等級(殘廢等級)評定標準,工傷賠償標準,劃分依據,Ⅰ級傷殘,Ⅱ級傷殘,Ⅲ級傷殘,Ⅳ級傷殘,Ⅴ級傷殘,Ⅵ級傷殘,Ⅶ ... 殘廢等級一般指本詞條 ... 傷殘等級鑑定具體標準 ... 於 www.newton.com.tw -

#49.殘廢等級 - 中文百科知識

企業職工的殘疾等級程式一般是指企業職工因工或非因工致殘後,經有關部門鑑定的損傷致殘等級,分為完全殘疾和部分殘疾兩種。完全殘疾是指完全喪失勞動能力,不能從事原工作 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#50.並自中華民國一百零三年六月一日施行。 - 銓敘部全球資訊網 ...

第三條前條所定殘廢種類之狀態、等級、審核及給付標準如附表。 ... 二、其他符合本標準附表所列全殘廢等級,且經原出具殘廢證明書之醫療機構鑑定之「公教人員保險年金 ... 於 www.mocs.gov.tw -

#51.[討論] 強制險殘廢給付認定標準為何? - 被動收入的投資秘訣

強制險殘廢鑑定,你想知道的解答。...謝謝各位專業大大好因家人車禍已滿半年,欲申請強制險殘廢的理賠,...局做鑑定了,如果到時候殘障等級出來,是否. 於 investwikitw.com -

#52.身心障礙鑑定知多少?懶人包一次整理給你|家天使-找看護第一 ...

特別提醒大家,目前因應covid-19肺炎疫情,衛生福利已經於2021/05/20公告,若是今年度身心障礙證明到期需要重新鑑定者,可以向地方政府申請展延,詳情 ... 於 ghsha.com -

#53.車禍強制險殘廢給付申請參考表- 法蘭客的部落格

強制汽車責任保險殘廢給付申請參考表(101年2月24日修正) 理賠項目殘廢給付理賠金額5萬~200萬元 (新台幣/人) 理賠細目 1.第一等級:200萬元2. 於 blog.udn.com -

#54.封oo因請領公教人員保險殘廢給付事件考試院訴願決定書

... 因肝臟移植並非公保殘廢給付之項目已如前述,而身心障礙手冊係依身心障礙者保護法之規定,當事人經鑑定符合中央衛生主管機關所定等級時而予發給,與公保殘廢給付之 ... 於 www.exam.gov.tw -

#55.殘廢等級表2020 - Lefoud

殘廢程度殘廢等級給付比例神經神經障害(註1) 1-1-1 中樞神經系統機能遺存極度障害, ... 經鑑定符合中央衛生主管機關所定等級之下列障礙並領有身心障礙手冊者為範圍. 於 www.lefouduroi.me -

#56.強制汽車責任保險給付標準 - 全國法規資料庫

本保險所稱失能,指受害人因汽車交通事故致身體傷害,經治療後症狀固定,再行治療仍不能期待治療效果,並經合格醫師診斷為永不能復原之狀態。 第一項各等級失能程度之給付 ... 於 law.moj.gov.tw -

#57.如何認定失能等級?失能等級怎麼看? | 康健人壽

以眼部的視力障害案例做說明,因失能等級不同,理賠也會不同。 案例1:騎機車的孟廷,不慎車禍意外傷及眼睛. 經6個月治療後,一眼失明 ... 於 www.cigna.com.tw -

#58.申請強制險理賠流程 - 國泰產險

(二)殘廢給付:殘廢程度分為15 等級,金額從5 萬元至200 萬元不等,受害人同時有相關. 之醫療費用可一併申請,合計最高220 萬元。 (三)死亡給付:每人死亡給付200 萬 ... 於 www.cathay-ins.com.tw -

#59.殘廢等級表2020在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

提供殘廢等級表2020相關PTT/Dcard文章,想要了解更多殘廢英文、殘廢等級鑑定、殘廢等級表疾病有關寵物文章或書籍,歡迎來萌寵公園提供您完整相關訊息. 於 neon-pet.com -

#60.第五條附表二:身心障礙類別、鑑定向度、程度分級與基準

第七類身心障礙類別中,若評定鑑定向度同時具有上肢及下肢之最高障礙程度相等,等級應. 晉升一級,但以一級為限。 5.障礙程度1 亦即輕度;障礙程度2 亦即中度;障礙 ... 於 ksph.kcg.gov.tw -

#61.透析患者社會福利資源、重大傷病卡、身心障礙手冊

檢具診斷證明、身份證、印章、照片和身心障礙鑑定表至戶籍所在地區公所社會課申請; 勞健保費減免; 生活補助列冊/非列冊之低收入戶每月補助殘障生活補助 ... 於 www.capd.org.tw -

#62.Re: [理賠] 強制險殘廢給付認定標準為何? - 看板Insurance

強制汽車責任保險標準第8條本保險之保險人對於受害人殘廢等級認定有疑義 ... 到勞保局做鑑定了, : 如果到時候殘障等級出來,是否可以直接要求強制險 ... 於 www.ptt.cc -

#63.[轉載]殘廢給付時效從認定日起算 - 財經金保網

但身心障礙手冊的評定標準與強制汽車責任保險殘廢等級審定標準並不一致,且小朱取得的身心障礙手冊記載隔年(98 年3月)須再鑑定,僅屬於暫時性的體況認定,因此身心 ... 於 www.nstyle.url.tw -

#64.身障手冊VS失能認定/理賠須知,兩者差異性如何?

... 殘廢給付標準表。 強制險的請求權是兩年,勞保是五年,失能認定前你沒有把握,不要去申請身障鑑定,有的醫生會講說:你去公所拿身障手冊的鑑定表給我,我幫你寫。 於 www.d9.com.tw -

#65.身心障礙證明- 社會福利 - 台灣失智症協會

失智症者依據『身心障礙者權益保護法』第五條及衛生福利部所定身心障礙等級,即『心智正常 ... 請向戶籍所在地之市公所社會課提出申請,並取得『身心障礙者鑑定表)』 ... 於 tada2002.ehosting.com.tw -

#66.勞工保險殘廢診斷書

說明:. (一)請醫師依殘情實況於□打勾或加註文字說明;又每ㄧ勾填處均應加蓋醫師章始為有效。 (二)身體皮膚排汗功能障害:. 1.本項鑑定時間以外科治療終止後1 年始得 ... 於 www.postal.com.tw -

#67.投保身障殘廢險注意給付月數與年齡限制 - ETtoday財經雲

新制身心障礙者鑑定表規定,癲癇患者1年內至少要發病24次,或連續2天明顯意識喪失, ... (身障者,殘障,理賠,全球人壽,台灣人壽,殘廢等級,東森保代) 於 finance.ettoday.net -

#68.身心障礙鑑定新制QA簡輯 - 中華民國智障者家長總會|

A:新制身心障礙類別及等級,改採WHO的國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF),因為分類方式的改變,目前已領有身心障礙手冊者,新制後是否仍可領到身心障礙證明,將由 ... 於 www.papmh.org.tw -

#69.強制險申請殘障理賠@ blog - 隨意窩

醫生回答因屬神經受傷,故不知道何時才能好所以法院又叫我們到彰化基督教醫院去做鑑定鑑定出來符合殘障第13等級,損失勞動力23.07% 想請問各位的是媽媽目前已有彰化基督教 ... 於 blog.xuite.net -

#70.一耳失聰殘廢等級在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

一耳失聰殘廢等級-2021-06-18 | 你不知道的歷史故事2021年6月18日· 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害. 失聰單耳失聰殘障手冊2019 殘廢等級表– ... 於 1minute4health.com -

#71.脾臟切除殘廢等級– 殘廢等級表2020 - Simulat

第五條附表二身心障礙類別、鑑定向度、程度分級與基準. PDF 檔案. 保戶出車禍切除了脾臟後向產險公司申請強制汽車責任保險「脾臟切除者」的失能殘廢金,卻遭保險公司拒 ... 於 www.simulatiide.co -

#72.殘廢等級鑑定在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

提供殘廢等級鑑定相關PTT/Dcard文章,想要了解更多殘廢等級認定、殘廢等級表富邦、殘廢等級表6級28項有關星座與運勢文章或書籍,歡迎來星星公主提供您完整相關訊息. 於 astrologysvcs.com -

#73.殘廢認定模糊遭拒賠醫院再鑑定追回80萬理賠金 - 《現代保險 ...

... 特聘醫師卻也鑑定葉男未達保險給付情況,由於體況符合殘廢等級的舉證不夠,評議中心認為保險公司不須理賠,雙方只好走向法院,最後經多家醫院鑑定 ... 於 www.rmim.com.tw -

#74.殘廢、身心障礙、殘障、 失能一樣嗎? - 好險在這裡

意外險、失能扶助險所講失能,跟社會保險所講失能一樣,跟身心障礙鑑定頗多類同,但在保障範圍、項目、等級等等有所差異,也在診斷、審定、鑑定失能(或身心障礙)的方法 ... 於 goodins.life -

#75.伤残等级评定标准_百度百科

伤残等级评定标准是根据伤残的严重程度来判定伤残的等级,分为一级到十级伤残。伤残等级评定标准并无统一的鉴定标准。不同的对象不同事由导致的伤残适用不同的伤残鉴定 ... 於 baike.baidu.com -

#76.身心障礙者之分級與鑑定標準

一人同時具有兩類或兩類以上不同等級之殘障時,以較重等級為準;同時具有兩類或兩類以上同一等級殘障時應晉,但最多以一級為限。 慢性精神病. 係指由於罹患精神病,經必要 ... 於 wwwfs.vghks.gov.tw -

#77.看「國際健康功能與身心障礙分類系統」

動員醫療人員進行鑑定,並發放殘障手冊做為各項現金給付以及福利. 措施的依據。 此後30 年,台灣身心障礙者的障別與等級, 便一直由. 公立醫療院、所或復健機惰的話斷 ... 於 special.moe.gov.tw -

#78.殘障等級– 等級英文 - F815f

請問慢性精神病患者殘障鑑定等級、標準及重新評定期限為何? 一、極重度,職業功\能、社交功\能、日常生活功\能退化,需完全仰賴他人養護或需密切監護者。 於 www.f815f.co -

#79.公教人員保險殘廢給付標準表

公教人員保險殘廢給付標準表. 殘廢等級 ... 全殘廢. 1 雙目缺。 三十六個月三十個月1. 「視力」之測定,根據萬國視力檢查 ... 關節機能殘廢之鑑定,應檢附X光片. 於 aex.yuntech.edu.tw -

#80.新制(8類)與舊制(16類)身心障礙類別及代碼對應表

(一)障礙等級:共分輕度、中度、重度、極重度等4級。 (二)障礙類別:揭露該民眾依新制鑑定後之障礙類別,並以括弧註記其對應之ICF編碼。 ( ... 於 www.set.edu.tw -

#81.殘廢等級鑑定在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

關於「殘廢等級鑑定」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 殘廢等級表| Finfo保險資訊站項目, 編碼, 殘廢程度, 殘廢等級, 給付比例. 神經, 神經障害(註1), 1-1-1, ... 於 fitnesssource1.com -

#82.失能險殘廢等級三大注意要點|買保險SmartBeb - Cxstra

身心障礙者之分級與鑑定標準(鑑定新制已於101年7月11日開始實施… 二,智商鑑定若採用比西智力量表時,智力範圍極重度為19以下,重度為20至35,中 ... 於 www.bforbdectory.co -

#83.公教人員保險殘廢給付標準表

D:\_\file\insurance\i8.doc. 公教人員保險殘廢給付標準表. 殘廢等級 ... 關節機能殘廢之鑑定,應檢附X光片 ... 經醫師鑑定需矯正者,於矯正前,不. 列殘等。 全殘廢. 於 www.person.ntou.edu.tw -

#84.各類鑑定申請流程 - 奇美醫院

身心障礙類別, 相關科別. 視覺障礙, 眼科. 聽覺機能障礙, 耳鼻喉科. 聲音或語言機能障礙, 耳鼻喉科、復健科、神經內科、神經外科、整形外科、口腔外科. 於 www.chimei.org.tw -

#85.強制汽車責任保險給付標準

第一項各等級失能程度之給付標準如下: ... 受害人因汽車交通事故致身體殘廢,其殘廢程度分為十五等級,各障害項目之障害狀態、殘廢等級、審核基準及 ... 於 www.6laws.net -

#86.身心障礙等級 - 植根法律網

智能│成長過程中,│極重度│智商未達該智力測│一、智商鑑定若│ │障礙│心智的發展停│ │驗的平均值以下五│ 採用魏氏兒│ │ │滯或不完全發│ ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#87.臺北市法規查詢系統

後備指揮部對同一事故,得依軍人撫卹傷殘等級鑑定結果,辦理本保險之殘廢給付。 第三十二條. 被保險人因同一原因,其前後成殘部位相同、不同或前創引起之併發 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#88.殘廢給付簡介 - 勞動部勞工保險局

第 五 條失能等級共分為十五等級,各等級之給付標準,按平均日投保薪資,依下列 ... 一、本項失能之鑑定時間,應於最後一次外科手術後一年以上,始得認定;如未經手術 ... 於 www.bli.gov.tw -

#89.殘障等級鑑定| 檢查項目 - 衛生福利部花蓮醫院

殘障等級鑑定 ... 精神病的特徵除了常會慢性化以外,病人在自我照顧能力、社交技巧能力及職業功能等方面亦常會呈現退化的現象。慢性精神病患者常在罹病多年後,因疾病關係 ... 於 www.hwln.mohw.gov.tw -

#90.殘疾如何鑑別等級– 殘疾英文 - Testdog

殘廢險會理賠疾病或意外導致的殘疾,按照殘廢等級表的比例賠付一次金。 ... 身心障礙者之分級與鑑定標準 ... 綜合意外互助需要按照什麼標準做傷殘等級鑑定? 於 www.testdomg.co -

#91.就回去跟保險公司索賠殘廢等級差額的理賠金 - Facebook

當初只懂得申請商業保險的殘廢給付,三家保險公司都以中樞神經失能1-1-4項給付7級 ... 後來勞保鑑定三級,就回去跟保險公司索賠殘廢等級差額的理賠金,經過五個多月的 ... 於 m.facebook.com -

#92.殘廢等級表新光在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界

[PDF] 【附表】殘廢程度與保險金給付表(本表適用107/09/13(含)以前投保...殘廢. 等級. 給付. 比例. 8. 上. 肢. 上肢機能障. 害(註9). 8-3-1 兩上肢肩、肘及腕關節均永久 ... 於 comicck.com -

#93.身心障礙(基本保證)年金給付申請書 - 彰化縣政府

但身心障礙種類屬中央衛生主管機關規定無法減輕或恢復,無須重新鑑定者,得不經醫療 ... 二、三等級殘廢給付,公教人員保險全殘廢等級殘廢給付,或軍人保險一等殘殘廢 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#94.針對單眼失明者,應放寬身心障礙手冊發放資格以及檢討鑑定 ...

「將單眼失明,另一眼矯正視力在0.2(含)至0.4(不含)者放寬納入身心障礙範圍,至是否繼續放寬,考量我國現行輕度視障之等級,已較其他先進國家寬鬆,且單眼全盲, ... 於 join.gov.tw -

#95.勞工保險失能給付標準與傷害保險單示範條款附表「殘廢程度與 ...

項目, 項次, 殘廢程度, 殘廢等級, 給付比例, 項目, 項次, 殘廢程度, 殘廢等級 ... 5, 60%, 參照衛生福利部之聽覺障礙鑑定均有明訂以「優耳」為判斷之標準,酌修部分 ... 於 www.lia-roc.org.tw -

#96.警察人員因公傷殘死亡殉職慰問金發給辦法 - 內政部消防署

下列人員因公受傷、殘廢、死亡、殉職慰問金之發給,依本辦法規定辦理: ... 前項第二款所定殘廢等級,準用公教人員保險殘廢給付標準表認定之。 於 www.nfa.gov.tw -

#97.「殘廢程度與保險金給付表」修正對照表

8-2-1 雙手十指均缺失者。 九. 十手指缺失者。 1.殘廢等級及文字調整. 2.配合新殘廢 ... 於 www.taiwanlife.com -

#98.身心障礙者鑑定表

原有障別. 等級. □輕、□中、 □重、 □極重. 有效期限. 原鑑定醫院. 監護人(聯絡人)姓名:. 聯絡電話. 聯絡地址:. 聯絡手機. 與接受鑑定人關係:. □1.父子/女. 於 health.tainan.gov.tw