沿街 托 缽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊凱麟寫的 祖父的六抽小櫃:與台灣老東西相處的真實感動 和黃武雄、小野、阿寶、吳明益、李丁讚共十三位等的 走路:給我一條千里步道都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和左岸文化所出版 。

祖父的六抽小櫃:與台灣老東西相處的真實感動

為了解決沿街 托 缽 的問題,作者楊凱麟 這樣論述:

一只上了鎖的多格小櫃 讓許多老靈魂重新齊聚一堂 構成一幕幕的生活場景,也牽起人與人之間微妙的聯繫與令人動容的傳奇 「作者細細描訴那些菜櫥、菸酒櫥、柑仔店櫥的抓耳撓腮、喜不自勝,真是讓我這外行人亦被那如普魯斯特寫馬德蓮糕而召喚之時光彷彿可撫觸之細粉、歷歷如繪之流動運鏡觀看所魅惑。 封存在民藝品裡的是最道地的祖輩記憶 讓人回味再三的百來年台灣風土人情 《台灣西方文明初體驗》以報章史料記錄台灣與西洋文明最初的碰撞,《祖父的六抽小櫃》則以從老宅翻索而出民藝品──含括食衣住行、商業、民間信仰等類別──用「說書講古」的方式娓娓道出舊物裡濃厚的人情味,以及我們祖輩歷經日據、民國等百

來年在這塊土地上的生活軌跡。 民藝品的價值除了創作者賦予它的藝術成分成分外,不外乎就是它的歷史了,不管經過幾手曾為何人所收藏,人所投入的情感不會被抹滅,就像寫真一樣。與台灣老東西的相處,從來就是一種生命中最真實的感動。 香港的庶民生活懷舊風情,如今或許只能在G.O.D.連鎖店裡尋找,而台灣的「懷舊」,說不定還留存在祖父祖母家中;翻看一則則民藝品的故事,令人不由得憶起幼時在那些老房子裡度過寒暑假的時光。跳出那些「懷舊明信片」、「懷舊餐廳」的框架,讓我們回頭尋找那些也曾在自己身邊的「懷舊珍品」吧。 作者簡介 楊凱麟 巴黎第八大學哲學場域與轉型研究所博士,研究文學、藝術與當代法國思想,曾

獲《中央日報》海外小說獎。旅居法國十年,返台後鍾情於台灣的古老物件,嘗試重新尋獲台灣生活的美好質地,現為台北藝術大學美術系副教授。 .童年時居住的日本式木造樓房,祖父所珍藏、遺留下來的多格小櫃,或許對於在當時對台灣民藝品什麼都不了解的情況下的作者的心中,早已悄悄開啟他對台灣民藝品的收藏想望……

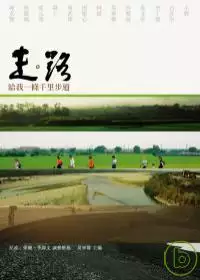

走路:給我一條千里步道

為了解決沿街 托 缽 的問題,作者黃武雄、小野、阿寶、吳明益、李丁讚共十三位等 這樣論述:

走路是── 開展一條實存的道路 容納一種逸離的必要 一種不同於經濟發展、生涯規劃的異軌思考和行動 十三個行走多年的作者,十四段超越自己、遭遇自我的行走經驗 邀你一同浸沐 天地最原初的召喚 行走,引吭吟唱,所以我們有詩句; ON FOOT,出自情感,所以我們有散文; 遠足,打拼天下,所以我們有行動。 都在這本書。 本書集合了各領域的朋友,用他們擅長的方式,傳達從「走路」過程中,體悟到的種種生命經驗。因為不再依賴汽車競速,流洩出的緩慢時光,激發人類回歸生命的意義與內在的價值。 ●千里步道籌畫中心的網址在:www.tmitrail.org.tw/ 「千里步道」是個由民間發起的活動,目的是希望

可以規劃出一個環島的步行網,這條步道不是在深山裡,而是在我們開啟後門看見的小徑上。各大媒體曾經(將來也會)大篇幅報導,今年的11月11日還要再來一次。 本書特色 .概念:「國道11」、「綠色交通」、「非動力交通」 .友善結盟:荒野、台灣環境資訊協會、台灣生態協會… a序 紀政 b序 徐璐 c序 李偉文 01夢想幾年後,台灣出現一條環島的千里步道 黃武雄 02一百年後回頭看寶島 小野 03慢走,與世界的親密對話 李丁讚 04走路上了癮 吳文翠 05深邃的行走 阿寶 06步行,以及巨大的時間回聲 吳明益 07走路作為一種精神現象 石計生 08秋 鍾永豐 09在熱鬧的盛世以外行腳 裴元領 1

0 革命前夕,行走的必要 吳寧馨 11 親密關係的重建 蔡健福 12如果我們有條千里步道——我想坐,想走,更想做 路仁 13如果我們有條千里步道 黃武雄 14重返七星潭 周聖心 附錄 千里步道是什麼 大事記 你可以做什麼 步行,以及巨大的時間回聲 節選∕吳明益(《蝶道》、《睡眠的航線》、《家離水邊那麼近》) 像夢境該結束一樣漸漸明亮,白色的海浪宣示了她的邊界,而我正要走進黑暗。崇德隧道之後,路遂進入清水斷崖,因此穿過岩壁的隧道也就多了起來。在長約一公里半,走在寬約一尺水溝蓋上的匯德隧道裡,有極長一段時間看不到出口,彷彿真的會走進什麼裡面去似的。我想起自己在單車旅行時就已經體會到在隧道

被砂石車追撞的恐懼感,步行等於是把停留在隧道裡的時間拉長了四倍。車輛巨大的引擎聲加上隧道的回音,會讓身體的每一個器官都處在異常緊張的狀態,這時思考幾乎完全消失,就是純粹地希望光線早點出現。匯德隧道之後是連水溝蓋都沒有的13隧道,隧道壁幾乎就是岩層的原貌,有些地方仍會滲水出來。由於鑿穿岩壁就很不容易了,根本沒有設計步道、排水溝,只好走在車道的邊緣,一聽到有車從後面進來就把身體貼緊岩壁,搖晃手中的LED燈,等車過後再繼續前進。在進大清水隧道前我不小心把計步器摔壞了,這樣剛好。我想日後我絕不會再用計步器這種東西了,走路時往往一休息就會忍不住去看上面的數字,好像自己是為一堆數字而走似的。 這時一個

剛從隧道走出來的中年男子問我能否幫他拍一張照片,我們便攀談起來。他姓張,是個藥劑師,今天才剛從台北搭車到崇德,準備用半天的時間走到和仁站再搭車回台北。能在這樣一條路線上遇到另一位步行者,感覺好像一個行星接近了另一個行星,我們因此禮貌性地聊了幾句,甚至交換了電話再道別。不過彼此都沒有開口要和對方同行,這條路在情緒上並不適合結伴。我看著張先生離開時,走的是對面車道,突然覺得自己實在愚蠢。走隧道最好還是走對向車道,至少對迎面而來的車輛在視線上較能掌握,心裡壓力也較小。 慢走,與世界的親密對話 節選∕李丁讚(千里步道運動發起人、清華大學社會所教授) 人與物的親密對話,只有在人放慢腳步、停下來、仔細

聽、用心看、或用身體去碰撞時,才會產生。慢走,其實就是一種停、聽、看、碰。在現代生活中,我們大多生活在既定的軌道中,無暇他顧。時間是連續的,空間是直線的。但是,慢走,首先一定是時間的停格。南門,是我慢走的目標,但中間可以隨時停下來。慢,不只是慢,而是停──定格在空間中,進而與物對視。 有一次,我在水木餐廳對面的三棵榕樹下停了下來。本來,我只是隱約地感覺,這三棵榕樹很漂亮。當我停下來仔細觀看後,才驚喜地看到它們真正的美。三棵榕樹分別往與其他兩棵相反的方向成長,相互協調配合,共同構成一個大圓。從遠處看,三棵榕樹好像只是一棵大樹。植物之間原來有它們內部的秩序,就像世界一樣。慢走,讓我們看到事物的

內部肌理與秩序。 深邃的行走 節選∕阿寶(《女農討山誌》) 那是一只行囊、一股迎向世界的渴望和一顆不返的決心,從川藏高原經喜馬拉雅到印度,一年半的漂泊。 到一個難得的地方,有人會盡情收羅,恣肆消費,因為「回去」後可以貯藏、展示、回味……而我卻選擇在相遇的片刻努力把自己留在那裡,然後不帶遺憾輕輕離去。因為行走的人,道路程程相續,既無歸處,又何處收藏、為誰記憶?當一個人心中盈滿收藏的意圖,又如何與世界清明相遇?於是我選擇讓經歷的一切深深內化,做為下一程人生的資糧。 夢想幾年後,台灣出現一條環島的千里步道——「千里步道」運動宣言 節選 (原標題:開闢千里步道,回歸內在價值∕黃武雄 2005.

05.09) 你我能不能攜手合作,來開闢一條環島的千里步道? 今日起,親愛的朋友,請出門去探查一段小徑:山路、古道、產業道路或鄉道都好,條件是遠離喧囂,沿途要有不錯的自然或人文景觀。 然後:1.我們玩接龍遊戲,經匯集與勘查後,接成一條環島步道。 2.我們大家連署,邀民意代表協助,請政府排除困難,保護這條步道,免於經濟開發,並投入資源,協助規劃且促其實現。 3.我們要發展一套周延可行的公共論述,並與步道沿途的地主深層對話,尋求他們支持,同時提示有利於地主的種種誘因,在政府與地主之間穿梭溝通。 4.在這條步道上,引入新的價值觀,討論經濟開發與生態人文之間的矛盾,討論種種人與自然如何

相處的問題,創造一種不同的場域,發展新價值。 這個夢想有條件實現嗎? 有,我認為。如果你說有、他也說有、千千萬萬的你我他都說有,那麼夢想便會實現。 困難總是有的: (1) 民間有無力量? (2) 地主肯不肯? (3) 政府願不願做? 這是三道關卡。通過這三道關卡,千里步道便會實現。 . . . 一百年後回頭看寶島 節選∕小野(千里步道運動發起人) 當我們走在中山南路的回程時,有人在我的背後喊了我的名字,我猛一回頭是一家新聞台的記者,攝影機已經開始拍攝,我知道災難來臨了,還好我牽著的是老婆的手。「請問總經理你是來參加嗆扁的活動嗎?可以訪問你嗎?」我解釋說:「我是來散步的,我今天想破一

萬步。」離開現場後我知道我倒楣了。有人到處傳簡訊通知記者說我也參加了嗆扁活動,有人投書報紙大罵我,還有人乾脆上電視說:「他真的很可憐,他想漂藍。」 一星期後,我參加一個「千里步道」的健行,途中有很多馬蘭,這是台灣傳統用來染藍布杉的植物,我隨手摘了片葉子在手中揉了幾下,哎呀,手指真的被「漂藍」了。 不管政局如何紛紛擾擾,二零零六年十一月十一日一大早,在台灣台北台大校門口,計劃多時的「千里步道」終於宣布全台各地起步走。天空陰陰的,地上濕濕的,看來是躲不過一場山雨了。我忽然想到了法國作家凡頌。居維里耶的一本小說「零公里」,他用一條法國知名的百年步道做為小說的場景。 想像著一百年後的台灣,

有個教歷史的老師帶著小學生走在百年前臺灣人所串連成功的這條環島千里步道上,很驕傲的問著學生們說:「根據歷史的記載,一百年前的那一天是十一月十一日,他們一群人正式出發了,有誰知道為什麼他們要選擇十一月十一日?」老師用兩根手指不停的暗示是十一代表兩隻腳,聰明的孩子都猜到了。「那一年,台灣人彼此抱怨討厭著,於是他們決定一起走出這條千里步道,一切都從零公里開始。」或許百年後也有個台灣作家用這條千里步 李偉文序走出生態與文化的台灣行走,可以是散步、漫遊、晃蕩的休閒,也可以是實用性的從一個方到另一個地方求生存的拓荒;當然,行走更可以從養生健身到心靈禪修的一種方式,同時,自古以來一直有沿街托缽,甚至用幾

跪幾叩的苦行化身為暮鼓晨鐘來敲醒世人。在《浪遊之歌》書裏這麼說:「…走路是一種將心理、生理與世界鎔鑄於一爐的狀態,彷彿三者終於有了對話的機會,亦彷彿三個音符突然結合成一個和絃。走路使我們能存在於我們的身體與世界中,而不致被身體與世界弄得疲於奔命。」的確,在追求速度的現代,許多人都開始警覺到「慢下來」其實對我們的心靈精神或生理,都更為健康,也體會到慢一點,才可以讓我們感受多一點,體會一點,享受也多一點。可是,我也認識很多朋友,可能去過紐約、巴黎、京都數十趟,卻沒到過南投埔里或花蓮七星潭,我也知道有許多學生每年寒暑假輪流到美國、英國、澳洲去遊學,但他們卻不認識城市邊的那座山,也沒涉過住家附近那條溪

流。多年來,對於大家總是在政治上那抽象的台灣上打轉,覺得很厭煩,好盼望每個人,不分男女老少與黨派,大家一起來認識台灣,拋開政治台灣,走出生態台灣,走出文化台灣。有這樣想法的朋友很多,因此在黃武雄、小野、徐仁修三位老師登高一呼之下,千里步道運動這一年多在台灣已蔚為一股風潮,這些步道,或是鄉間小路,或是近郊自然步道,從城市到村莊,從一個縣到另一個縣,將台灣孤立的鄉鎮連結起來。因此,千里步道不是活動,而是一種運動,一種築夢的過程,一種召喚,一種重新認識自己土地的情懷。所謂運動,是由下而上的,是民眾身體力行與覺醒,大家一步一步地,流著汗,用心去感覺台灣的面貌,看見真正美麗的台灣,然後能設法將這些美好給

保護下來。(本文作者為荒野保護協會榮譽理事長)