法國 Thales的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AmyStewart寫的 醉人植物博覽會:香蕉、椰棗、蘆薈、番紅花……如何成為製酒原料,釀造啜飲歷史(暢銷回歸版) 和AlainBrossat的 遭撞翻的哲學家:哲學評論集都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臺灣商務 和國立陽明交通大學出版社所出版 。

國立成功大學 工程管理碩士在職專班 劉世南所指導 林錦枚的 從生命週期探討永續發展的創新策略分析 (2019),提出法國 Thales關鍵因素是什麼,來自於產品生命週期、永續發展目標、U型理論、設計思考、創新啓發、社會創新、顧客價值鏈。

而第二篇論文國立清華大學 教育與學習科技學系 蘇永明所指導 李孟翰的 論康德的道德動機轉變對道德教育之啟示 (2017),提出因為有 康德、道德動機、道德教育的重點而找出了 法國 Thales的解答。

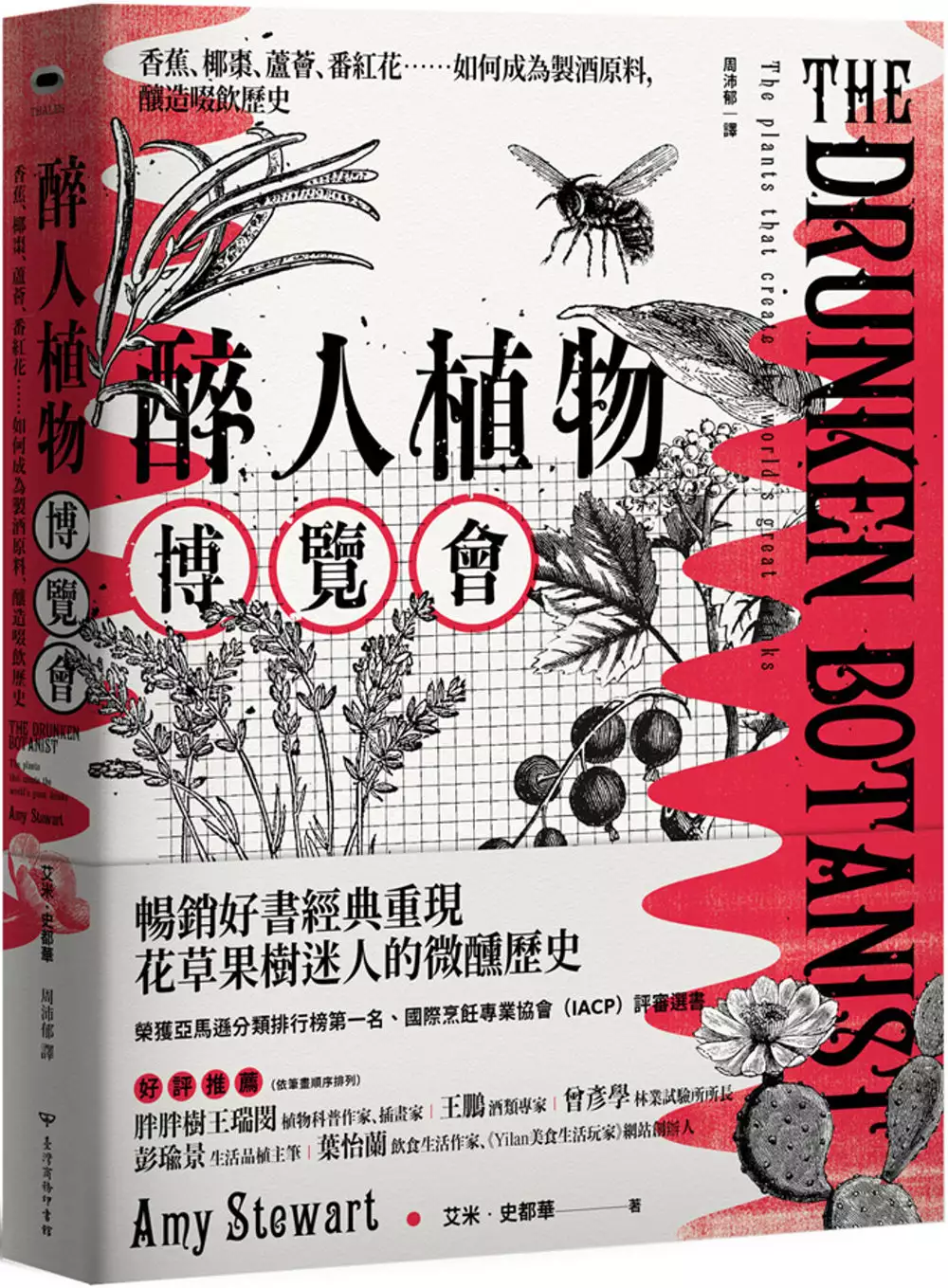

醉人植物博覽會:香蕉、椰棗、蘆薈、番紅花……如何成為製酒原料,釀造啜飲歷史(暢銷回歸版)

為了解決法國 Thales 的問題,作者AmyStewart 這樣論述:

★亞馬遜網路書店分類排行榜第一名、讀者四顆半星評價。 ★2014年國際烹飪專業協會(IACP)評審選書。 ★2014年北加州書籍獎。 ★收錄超過50種調酒酒譜。 ★附有上百幅植物插畫。 每一杯酒都來自一株植物。 色澤鮮亮的紅酒、香味濃烈的威士忌、氣泡綿密的啤酒…… 這些擁有特殊文化的飲料,都與常見的植物密不可分。 釀製,令人心醉! 請進入感官大開的科普饗宴。 你知道香蕉可釀啤酒嗎?你知道波本威士忌跟玉米有關嗎?酒在飲食文化中占有特殊地位,但大部分的人都忽略了製酒的原料——植物。 數世紀以來,人們發揮想像力、創造力,將隨手

可見的花草果樹進行發酵、蒸餾,有的是詭異草藥、有的是古怪樹根,甚至植物上的蟲子!都是釀出好酒的寶物。 艾米.史都華從植物學的角度探討釀酒,輔以歷史典故、園藝知識、生物與化學原理分析,更附上超過50份經典且簡單的酒譜,讓你的每次聚會都高潮迭起、歡樂不斷,乾杯! 【令人醉倒的植物】 馬鈴薯:二戰時穀物短缺,製酒有限。美國酒廠運用醜陋、品質差的馬鈴薯釀酒,調和威士忌、琴酒或甘露酒,意外受到歡迎。 香蕉:烏干達人將熟成未去皮的香蕉堆起來,再用腳使勁踩,經過初步過濾後放進葫蘆,加入高粱粉發酵,只要幾天,混濁又酸甜的香蕉啤酒就釀成了。 椰棗:樹液可釀酒,且發酵期很短,短短幾天就

能製出美酒。可惜保存期也短,來不及裝瓶就得喝掉,這是在商店找不到的「居家限定」酒品。 智利南洋杉:長達一百五十呎高,所結的每顆毬果,裡面有兩百粒種子,這個種子可釀出滋味溫和的酒。一般作法是將種子煮熟,等待幾天的自然發酵;但如果時間較趕,釀酒人會將種子放入口中嚼過,在容器中讓唾液的酵素分解澱粉,加速發酵。另外,智利政府也將南洋杉認證為國家紀念物,這應該是世界唯一的國家紀念物釀製酒品。 【令人醉倒的蟲子】 胭脂蟲:刺梨仙人掌上有一種介穀蟲,他們保護自己的分泌物是紅色的,人們會用來製作染料,漸漸添加在利口酒中。 蜜蜂:除了能傳遞花粉外,更直接的關係是蜂蜜。最初人們無意間發現蜂蜜

與野生酵母菌發酵,會變成酒精飲料。後來有意識地將蜜蜂養在花果附近,讓蜂蜜的滋味更清香、更適宜釀酒。 聯合推薦 胖胖樹王瑞閔/植物科普作家、插畫家 王鵬/酒類專家 曾彥學/林業試驗所所長、中興大學森林學系教授 彭瑜景/「生活品植」主筆 葉怡蘭/飲食生活作家、《Yilan美食生活玩家》 (依筆畫順序排列) 名人推薦 「『何以解憂,唯有杜康。』酒,一直是人類文化上最特別的存在,可以解憂、可以助興。不過,所有的酒,都仰賴植物釀造。不論科技如何發達,植物都是不可替代的。《醉人植物博覽會》是市面上罕見,解析各種酒類背後的植物,還有加入酒中的香料。就像其書名,令人陶醉。」

——胖胖樹王瑞閔 「這本酒書極富創意與幽默感,就算偽裝成植物詞典,醉人魅力不減!想要喝成植物學家,就讀這一本!」——酒類專家王鵬 「邊看邊讓人垂涎的一本書!集結上千年來各地用植物釀酒的神祕配方,就算你不喝酒,也會對人與大自然激盪出的創造力感到驚奇不已!」——生活品植「主筆」彭瑜景 媒體推薦 「她深切了解,只要有熱情,司空見慣的事物也可以當成主題寫出一本好書。她就是有辦法讓人對園藝世界感到熱血澎湃,即使那可能有點危險。」——《紐約時報》(The New York Times) 「市面上出版了許多令人陶醉的書籍,到處都是關於苦艾酒、烈酒和浴缸琴酒的有趣故事。讓史都華的書與

眾不同的是,她以充滿感染力的熱情,探索植物的用途、歷史以及訪問在地球上漫遊的植物學家。最終成果令人沉醉,但是新鮮、快樂、健康的方式。」——《今日美國》(USA Today) 「一邊啜飲晚間雞尾酒,一邊翻閱這本精美的書籍,我發現史都華女士深諳如何將普通雞尾酒變成有趣的雞尾酒。」——《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 「園藝可能是一種令人陶醉的愛好,特別是植物學與酒有關。」——《美國聯合通訊社》(The Associated Press) 「對寫作主題的著迷很有感染力。」——《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle) 「

結合了學者對知識的好奇,和不怕弄髒手的園藝家的洞察力。」——《普羅維登斯紀事報》(The Providence Journal) 「一本讓熟悉的飲品煥然一新的書……透過園藝鏡頭,混合飲品變成了植物的聚寶盆。」——《NPR早晨版》(NPR's Morning Edition)

從生命週期探討永續發展的創新策略分析

為了解決法國 Thales 的問題,作者林錦枚 這樣論述:

由於全球化經營趨勢興起,科技進步及產業環境的快速變動,消費者喜好快速改變,顧客價值鍊改變,使得產品的生命週期不斷縮短。保質期短、技術更新快、個性化和時尚化強、競爭激烈等短產品生命週期的產品,背後隱藏的不只是生產過盛和庫存問題,更造成其他環境問題。因此,各國及企業紛紛提出落實永續發展目標之策略與轉型行動,期許各方面的轉變方可迎向2050年的未來。 綜合各種與產品生命週期及使用族群的相關模型,如產品生命週期、技術採用生命週期、技術採用生命週期地形分佈、技術成熟度曲線,進行因素分析,各模型具有共同的基本元素,企業、產品、消費者與各元素加以運用科技以貼進元素要求。於產品生命週期中的每一階段帶入

永續發展的中心概念,結合各元素思考,並運用相關的科技技術以達成最佳的產品生命週期。 近年來,消費者價值觀出現了價值變遷現象,現行企業想要繁榮茁壯,必須要仰賴不同類型的商業模式創新,應從顧客的角度思考,消費者真正想要且需要的功能、美感及社會價值為何,提出創新的改造以因應消費者帶領的數位浪潮,企業需以系統性思維進行思考,透過整合設計思考與U型理論,藉著「U型理論」路徑階段的深層學習,感知、自然流現和實現階段,改變思維,從觀省所見、感知新的可能性;透過設計思考的啟發、構思與執行等三大探索的過程進行系統化思維,進而採取行動,進一步激發人性以進行創新思維,推動變革並塑造未來。 運用科技滲入產品生命週

期的每個基本元素中,綜合Moore的各階段產品生命週期的創新及 Larry.Keeley的創新十個原點,從企業到產品至消費者體驗,以進行創新啟發,激勵創新科技運用進行拉長產品生命週期。

遭撞翻的哲學家:哲學評論集

為了解決法國 Thales 的問題,作者AlainBrossat 這樣論述:

哲學家爭相重返昏厥或崩解現場, 卻意外將哲學史推向身體史,推向不可知⋯⋯ 這些「去主體」經驗的跨文化研究案例,值得當代哲學的發問與介入。就啟發與期待而言,《遭撞翻的哲學家》可謂一碟開胃菜;然就當代哲學在此熱點領域不解風情、遲未介入、幾乎空白的失望而言,這標題或許就成了潛在的諷喻了⋯⋯——摘錄自本書序論〈我暈!〉,著名社會學家朱元鴻教授 法國當代著名哲學家、台灣教育部玉山學者布洛薩的這本哲學論文集,從哲學家的摔倒或被撞翻的體驗出發,檢視各種失去定向、面對不確定性的挑戰,從而省思文化歧端和跨文化的可能與局限。對於一般視為「進步」的道德編碼及其潛在的法西斯傾向提出警覺,同時也批判民粹

主義或左派民粹。布洛薩由盧梭、傅柯與德勒茲的哲學概念診斷我們當代的文化、政治與社會問題。這是一本善於鋪哏、易於理解但具顛覆觀點的哲學讀本。 本書特色 1. 針對個體如何在錯綜複雜的現時性問題中,重新自我定向。 2. 從盧梭、傅柯與德勒茲等法國哲學家的理論出發,提出哲學研究的批判、反思及演譯。 共同推薦 ・朱元鴻 /陽明交通大學社會與文化研究所教授 ・林淑芬 /陽明交通大學社會與文化研究所教授兼所長 ・洪世謙 /中山大學哲學所教授 ・陳光興 /Inter-Asia Cultural Studies:Movements、《人間思想》主編 ・黃冠閔 /中央研究院中

國文哲研究所研究員兼所長 ・楊凱麟 /台北藝術大學藝術跨域研究所教授 ・劉紀蕙 /陽明交通大學社會與文化研究所教授 (依姓氏筆劃序) 名家導讀 布洛薩這本論文集裡的各個篇章敏銳開拓了創意而精采的美學問題。哲學家們摔倒或是被撞翻的體驗,身處於歷史政治事件渦漩中迷茫與暈眩的熱情,失去定向而警覺迷失的情境,跨文化遠行改變或不變的局限,發掘塵封犯罪檔案或醫療檢查卷宗帶出的新感受,刻劃「恍神人」虛構角色而揭露的黑暗真實,對鞭刑提案反感的來由,對於「進步」道德編碼及其潛在微法西斯的警覺,指認「轄制」權力不清晰的鬼祟感,對民粹主義與黃背心運動的感受與審查,警惕可能落入他人織夢的巨大蛛網權

力誘惑。這是一本美學的論文集,也是哲學評論一個深具啟發的向度。——朱元鴻(陽明交通大學社會與文化研究所教授) 本書不是一本學說之書,而是一本逃逸之書,在被撞翻之際,一邊逃逸、一邊回頭抵禦,舞出回馬槍,是讓收編管理體制無法下嚥的書寫武器。作者在文本織理中挑出最具煽動性的意蘊,深入法文中的迂迴修辭及歷史情境,劃清各種路線,撚出最令人坐立難安的書寫片段。沒有一種理所當然的書寫位置,一切都被捲動。此一書寫的武裝用批判來進行裁決,面對無所不在的各種暴力形式進行鬥爭。——黃冠閔(中央研究院中國文哲研究所研究員兼所長) 從一個女僕爆出的笑聲開始,布洛薩將思考運動不斷往外拋擲、旋轉與逆返,當代的基

進概念如手風琴的樂音般流洩而出,直到成為特屬於哲學家的劇場與百科全書式的眩目景觀。作為左派哲學家,布洛薩為中文讀者提供一門當代哲學的地圖繪製學,或者準確的說,是將思考「從頭開始與重新定向」的風格化演練。迷人的是,布洛薩的每一篇文章都再次示範著這個演練的七十二般變化。——楊凱麟(台北藝術大學藝術跨域研究所教授)

論康德的道德動機轉變對道德教育之啟示

為了解決法國 Thales 的問題,作者李孟翰 這樣論述:

人們在道德判斷上看法分歧,從道德動機的觸發中就存在不同說法。漸形成理性與情感被認為是主要的源頭。在此爭論之中,道德教育所的方式也就跟住改變。當今道德教育中以理性和情感為基礎的兩極化現象,實在有待釐清。而康德在道德動機的立場從原先以道德情感為基礎轉變到實踐理性的過程,則是相當值得探討,也是本論文的主題。本研究採文件分析方法,從康德的原著中找出他對道德動機的立場之轉變過程,及其考量的重點。 本研究的目的與發現:(一)探討理性和情感兩者做為道德動機基礎時的論點以及差異。研究發現理性動機的論點著重在道德認知;情感動機則是同理心、關懷等情緒要素。(二)探究康德的道德動機論點在情感與理性上的轉變歷

程。研究發現康德在道德動機上轉向的原因在於他發現以形而下的情感作為基礎並不穩固,轉而從自然律的概念推論出具有普遍性的道德律。而這必須建立在實踐理性的基礎上。(三)康德在道德動機的轉變對現今道德教育之啟示。研究認為當前道德教育多屬情感觸發或教條灌輸的方式,而康德所主張的問答教授法及對話方法是為了引發學生自主思考及自我的實踐理性,這是訴諸實踐理性的教學法。康德的方法有別於制約或灌輸式的道德教育。