法官開庭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦維克多‧雨果寫的 巴黎聖母院(鐘樓怪人)【獨家復刻1831年初版作者手稿&1888年經典插畫|法文直譯全譯本】 和蘭天律師的 正義是你想的那樣嗎?:訴訟實戰攻略都 可以從中找到所需的評價。

另外網站不會做老婆! 法官開庭亂罵人恐停職 - Tvbs新聞也說明:高雄地方法院的一位柯姓法官,經常在開庭時亂罵人,一位婦人聲請家暴令,但在法庭上,這名柯姓法官竟然當眾怒斥婦人不會做老婆,還有一位律師被罵了27 ...

這兩本書分別來自野人 和印刻所出版 。

國立中正大學 法律學系碩士在職專班 郝鳳鳴所指導 王梨玟的 高齡者監護規範之研究 (2017),提出法官開庭關鍵因素是什麼,來自於高齡者、照護、監護、平均壽命、監護制度、自主、尊嚴。

而第二篇論文國立交通大學 社會與文化研究所 顏娟英所指導 陳曼華的 藝術與文化政治:戰後台灣藝術的主體形構 (2015),提出因為有 台灣藝術、主體、權力、文化政治、認同、西化、本土的重點而找出了 法官開庭的解答。

最後網站疫情下的法庭直擊!「保護級」視訊開庭嚴防側錄「限制級 ...則補充:司法院官員說,「全國各級法院光是去年1整年受理的民事、刑事、行政加上少年及家事案件就有337萬件,要判刑期的刑事案件就有55萬件」,但法官只有2200人 ...

巴黎聖母院(鐘樓怪人)【獨家復刻1831年初版作者手稿&1888年經典插畫|法文直譯全譯本】

為了解決法官開庭 的問題,作者維克多‧雨果 這樣論述:

最壯麗的愛情史詩,「愛」的終極詮釋 雨果對於人類「命運」的永恆探尋 浪漫主義文學必讀之作 ★經典法文全譯本★ ★獨家復刻1831年初版作者手稿、1888年美國版全書插畫★ ★獨家收錄《巴黎聖母院》文學特輯★ ※改編音樂劇連續七年登「開賣最賣座」金氏世界紀錄 ※英國《泰晤士報》十大必讀文學經典、美國《紐約時報》世界十大名著 「(雨果)像暴風一樣轟響在世界上,喚醒人心靈中一切美好的事物。」──社會主義、現實主義文學奠基者瑪克西姆・高爾基(Maxim Gorky) 「一位超越國境的天才。」──法國著名詩人波特萊爾(Charles Pierre Baudelaire) 「

沉浸在雨果之中,就好像是沉浸在大海之中。」──法蘭西學院院士埃米爾・昂里奧(Émile Henriot) 一八三〇年法國七月革命的隆隆砲火中,雨果僅花了五個月的時間就創造出《巴黎聖母院》。透過富裕與貧窮、美與醜、善與惡的對立,雨果宛如藉由這部愛情悲劇反映出當時巴黎社會統治者與人民衝突的樣貌。 這是一部顯示巨大思想力量和藝術力量的作品,因其離奇浪漫、真實尖銳,被改編成歌劇和電影,與小說同時廣為流傳。作品中一幕幕驚心動魄、變幻莫測的奇妙場面,演繹著刻在聖母院牆壁上的神祕希臘字「ΑΝΑΓΚΗ」(命運)。 人見人愛又純真美麗的女孩愛絲美拉達、殘疾醜陋而心地善良的加西莫多、人面獸心又陰

險毒辣的宗教鷹犬弗羅洛、失去愛女而隱修的香花歌樂女、手揮長柄大鐮橫掃禁衛軍的乞丐王克洛班……他們的身世與經歷都十分奇異,卻又像史詩中的人物,就連大教堂也有了靈魂,有了生命…… 經典推薦 ★ 阮若缺|政大歐洲語文學系教授兼外語學院院長 ★ 歐洲大丈夫Bonjour Jerry|旅遊作家

法官開庭進入發燒排行的影片

布農族獵人王光祿因為持獵槍狩獵保育類動物,遭到判刑,因此聲請釋憲。今天大法官開庭審理,全案的聲請人,除了王光祿,還包括卑南族人潘志強,以及多名法官,要針對原住民族的狩獵文化和自製獵槍等議題,進行言詞辯論。一大早,就有多個原住民聲援團體到場聲援,並透過升起狼煙的方式,希望傳遞狩獵文化無罪、法律規定違憲的訊息。

詳細新聞內容請見 https://news.pts.org.tw/article/516322

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

-

看更多:

■【P sharp新聞實驗室】全媒體新聞實驗,提供新一代的新聞資訊服務。 (https://newslab.pts.org.tw)

■【PNN公視新聞議題中心】聚焦台灣土地環境、勞工司法、族群及平權等重要議題。 (https://pnn.pts.org.tw)

高齡者監護規範之研究

為了解決法官開庭 的問題,作者王梨玟 這樣論述:

老了也要幸福、有尊嚴。對高齡者而言,在傳統的高齡照護政策以「問題化」角度為主要施政重點,其政策侷限在弱勢失能長者的照顧;其次,傳統文化習慣亦將家庭照顧視為一種倫理責任,期待家庭承擔大部分照顧與經濟支持的責任,家庭的功能及其照顧者的權利競合卻未被關注,爰此,高齡者的安養照護以及失智、失能等需要長期照護的課題,對於面臨該等照護需求的高齡者,高齡照護不再只是家庭的問題,應由國家提供相應的社會支持。同時,人類的平均壽命因為醫學、科技的進歩而延長,為因應高齡化社會的趨勢,現行監護制度對於本人行為能力的剝奪及限制,顯然未能充分尊重本人自主決定權及忽視本人之殘存能力;為此,立法院與法務部也體認到意定監

護制度的重要性,分別擬具意定監護制度草案條文,以求完善成年監護制度,然而,雖在會期內未能於立法院順利完成法案三讀,惟已開啟增定意定監護制度之門。 誠然,在我國高齡照護及監護法制建制與整合之時期,「監護」及「照護」二者,對高齡者權益保障而言,功能上兩者之效果相似,甚至是互為表裡的關係。惟高齡照護主要渉及長者之生活及養護療治之事實行為,而高齡監護則概括了長者之生活照護、保護、養護療治及財產管理等法律行為及事實行為,因此,本文以高齡者監護規範之研究為主題,檢視現行法規範對於高齡者權益之保障,及參考先進國家法制的發展經驗與理念,作為我國立法及政策之借鏡,俾期以高齡者能享有自主、尊嚴、友善的社會環境,

落實健康老化、活躍老化與在地化的老年生活。

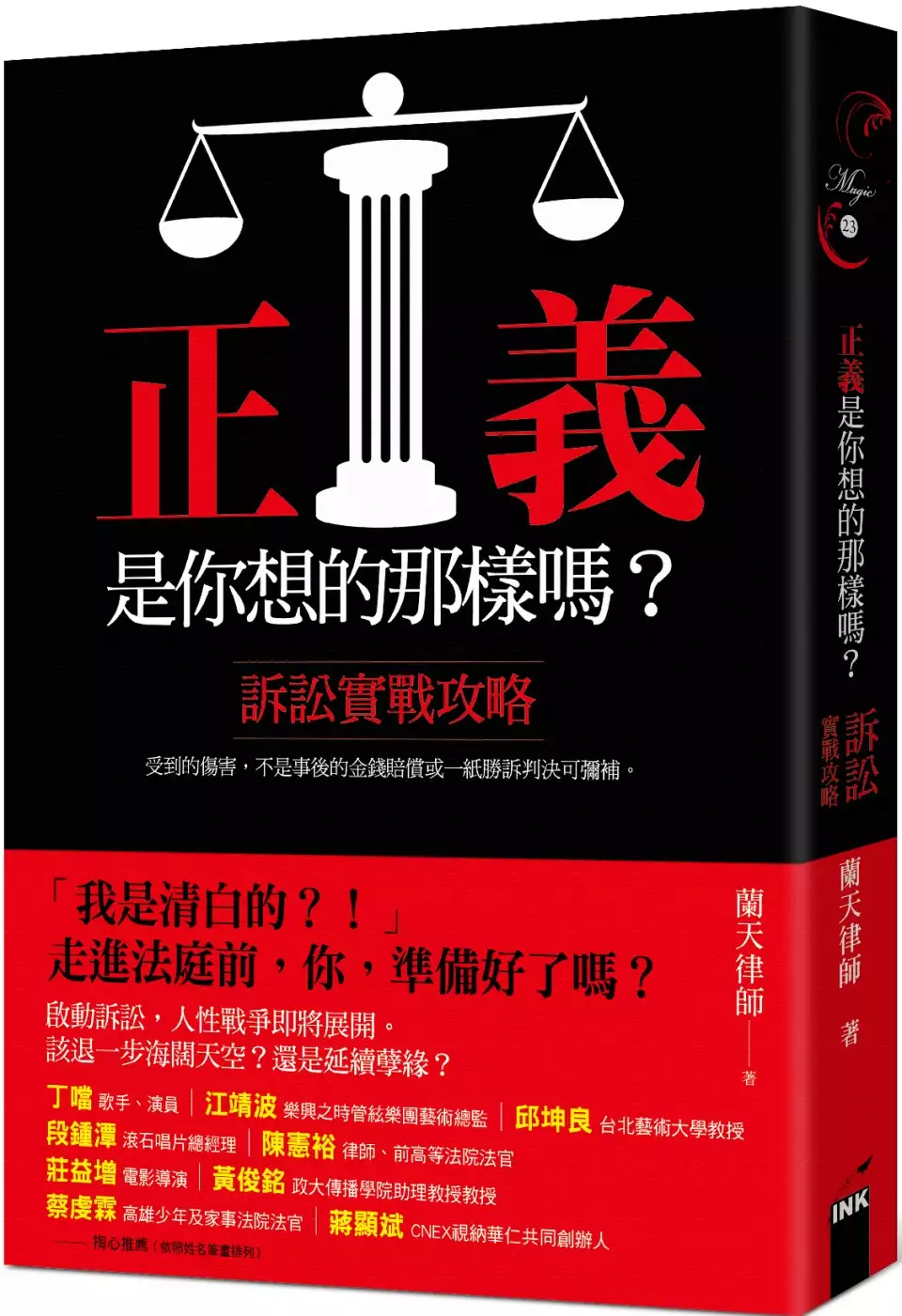

正義是你想的那樣嗎?:訴訟實戰攻略

為了解決法官開庭 的問題,作者蘭天律師 這樣論述:

◆從生活到商場、金錢到智慧財產權,地毯式地掃描、分析各種不同類型的訴訟案例。 ◆深入而具體地點出每一樁訴訟案件所潛藏的陷阱,以及和解的可能空間。 「我是清白的?!」 走進法庭前,你,準備好了嗎? 啟動訴訟,人性戰爭即將展開。該退一步海闊天空?還是延續孽緣? 律師,我真的該和解嗎?還是繼續告下去? 就像醫生矢志將病人救活醫好,律師志在打贏官司解決問題。 當病人生不如死時,醫師面臨是否放棄救治; 而當事人面臨和解與訴訟的抉擇之際, 律師又該如何提供一線生機? ‧傷者最大?車禍肇事後的賠償,沒撞到對方,為何還要負擔法律責任?甚至落得「駕車肇事

逃逸」的污名? ‧用鍵盤辦案,網路霸凌,真的是「正義」? ‧把公司檔案寄到個人信箱,算是洩密嗎? ‧因一紙支票對簿公堂,五十年情誼化成一份份判決書,證明清白的代價竟是訴訟糾纏十年…… 世上很多委屈不是金錢可以彌補,雖說「仇人相見分外眼紅」, 但法庭興訟前,還有一些關卡要走。 法庭,有如戰場,講求戰略運用、策略擬定,因此起訴前的辯解,是要界定為「說謊」,「孰是孰非」要從哪個角度看?從正義、良心或恩情?當它們發生衝突時,要依哪一方? 提出辯解後,法律的藩籬突破了,良心的界線呢? 最終,「正義」是否真的存在? 從生活到商場、金錢到智慧財產權,地毯式地掃描

、分析各種不同類型的訴訟案例,並點出每樁訴訟案件所潛藏的陷阱,以及和解的可能空間。 舉凡兄弟鬩牆、侵權賠償、夫妻反目、交易爭端、父子決裂、合夥糾紛等案件,決定起訴時,已無暇細析官司勝負,或能否真正解決問題,終究是決意走上這一遭,此刻人際衝突透過宗教信仰、道德倫理、情份道義已然無法解決,只能進入法庭尋求公平的裁斷。然而,是非對錯豈是一紙判決書寫得清楚?輸贏得失又焉得司法天秤精確衡量?有時贏得了真理,卻輸掉人情;有時獲取了正義,卻失去道義!走進法院之前,人們真的準備好了嗎?──蘭天律師 名人推薦 丁噹│歌手、演員 江靖波│樂興之時管絃樂團藝術總監 邱坤良│台北藝術大學教授

段鍾潭│滾石唱片總經理 陳憲裕│律師、前高等法院法官 莊益增│電影導演 黃俊銘│政大傳播學院助理教授 蔡虔霖│高雄少年及家事法院法官 蔣顯斌│CNEX視納華仁共同創辦人 ──掏心推薦(按姓氏筆劃排列)

藝術與文化政治:戰後台灣藝術的主體形構

為了解決法官開庭 的問題,作者陳曼華 這樣論述:

台灣現代藝術的發展,緣起於日治時期跟隨殖民母國藝術的支流開始萌芽,戰後則在強力東漸的西方藝術潮流影響中成長。在這樣的歷史背景下,台灣藝術界一方面希望能夠得到強勢文化如歐美的認可,另方面卻又憂心自身藝術風格過度受外來影響而隱沒,自戰後至今,面對以西方為中心的藝術世界,台灣藝術的發展始終伴隨著因西方強勢影響而導致的焦慮,同時也在內部的社會文化變遷情境中確立其定位。本研究以檔案、報紙、雜誌、口述訪談等史料為文本進行論述分析,重新思考台灣藝術發展中受西方影響的歷史因素,並以文化政治的角度檢視戰後台灣藝術主體化的歷程,提出三個階段座標:1950-1960年代「以西方為做座標:美援時代的知識生產」、19

70年代「在本土定錨:民族意識中的異質想像」、1980-1990年代「現代藝術的體制化:台北市立美術館的政治糾葛」,探討台灣藝術在各時代的社會文化背景中如何確立自身。

法官開庭的網路口碑排行榜

-

#1.主動終止委任案-淺談法官的開庭態度 - 俞百羽律師

2010年6、7月間司法界爆出一個大新聞,台灣高等法院某法官受不了他的上司曾姓審判長而申請辭職。對於這個法官的… 於 welilaw.com -

#2.前法官開庭遲到扯「電腦有問題」遭罰63萬他宣布參選北市議員

台北地院前法官張耀宇過去因開庭多次遲到,還傳訊息給書記官稱「先唬爛電腦有點問題」,藉此掩飾遲到事實,甚至有31件承辦案件逾4個月未進行而停滯, ... 於 tw.style.yahoo.com -

#3.不會做老婆! 法官開庭亂罵人恐停職 - Tvbs新聞

高雄地方法院的一位柯姓法官,經常在開庭時亂罵人,一位婦人聲請家暴令,但在法庭上,這名柯姓法官竟然當眾怒斥婦人不會做老婆,還有一位律師被罵了27 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#4.疫情下的法庭直擊!「保護級」視訊開庭嚴防側錄「限制級 ...

司法院官員說,「全國各級法院光是去年1整年受理的民事、刑事、行政加上少年及家事案件就有337萬件,要判刑期的刑事案件就有55萬件」,但法官只有2200人 ... 於 new7.storm.mg -

#5.法院組織法| 第七章法庭之開閉及秩序 - 六法全書

高等法院以下各級法院或分院於必要時,得在管轄區域內指定地方臨時開庭。 前項情形,其法官除就本院法官中指派者外,得以所屬分院或下級法院法官充之。 第一項臨時開庭辦法 ... 於 laws.mywoo.com -

#6.法官終身職

被譽為「鑽石級飯碗」的司法官,不但受「法官法」保障為終身職,且一入行的 ... 地方法院的推事,日常工作,最為人所熟知的是「開庭審理案件」,開庭 ... 於 sg-charpente.fr -

#7.今日说法》大法官开庭正义的守护(下 - 最高人民法院

《今日说法》大法官开庭正义的守护(下) ... 随着董开军大法官的深入调查,被害人一家的伤痛,被告人熊伟失控的人生,以及熊伟与自己朋友的人生纠葛 ... 於 www.court.gov.cn -

#8.民事訴訟程序當事人到底要不要去開庭

原告、被告聘請律師擔任訴訟代理人之後,原告、被告其實在法庭上已經沒有什麼可做的事情,因為幾乎所有的事情,律師都可以幫當事人處理。如果法院法官或書記官沒有特別交代 ... 於 www.zoomlaw.net -

#9.【汰除劣法官】開庭罵律師、性騷助理不適任者必須出場- 法律

《法官法》中納入淘汰不適任司法官的「法官評鑑機制」,近年來更因修法,加速淘汰不適任法官。近期,包含隨意使喚女助理刮痧、按摩,或是性騷擾女助理 ... 於 www.ettoday.net -

#10.檢察署相關人員介紹 - 法律扶助基金會

法官-. 六法全書. 黑袍鑲藍邊. 法官開庭時是代表國家行使審判權,本於超然中立地位, 根據原告. (刑事案件原告為檢察官)、被告雙方之主張、相關證據:. 於 www.laf.org.tw -

#11.當鄉民變身「期間限定」法官,法律知識不足OK嗎? - 報導者

2018年8月6日 — 另外也有一位候選人說她對檢察官印象很差,因為她的家人以前開庭時,檢察官都不出庭,但根據她的敘述,那是一個求償的民事庭,而民事案件本來就不會有檢察 ... 於 www.twreporter.org -

#12.臺灣士林地方法院試辦法官開庭觀摩活動 - 司法院

臺灣士林地方法院試辦法官開庭觀摩活動 · 1、時間:106年2月23日(週四)下午2時30分 · 2、地點:本院士東路院區3樓第1法庭 · 3、被觀摩之法官:刑事庭(審查庭)劉法官兆菊 ... 於 jirs.judicial.gov.tw -

#13.檢察官vs.法官;地檢署vs.法院,還在傻傻分不清楚嗎?

「法院審判民事、刑事及其他法律規定訴訟案件,並依法管轄非訟事件。」 說明了法官的工作是負責【審判】案件。 而《法院組織法》第60條:. 於 www.honganlaw.com.tw -

#14.法官在忙些什麼

法官 一開庭就是一個上午或一個下午, 原則上中間都沒休息,也沒上洗手間,不論如何一定要把當天排的案子通通問完才下庭,這就是為什麼有的法官從早上開始開庭,一直開到 ... 於 www.dzlaw.com.tw -

#15.【投書】未開庭就有判決書是法官的超前部署? | 匯流新聞網

【投書】未開庭就有判決書是法官的超前部署? 柯小新/專案經理. 去年、前年台灣的疫情控制得宜,一句貼切的讚許「超前部署」傳為美談,同樣的文字, ... 於 cnews.com.tw -

#16.獨家|法官太混!開庭遲到叫書記官唬爛「電腦有問題」 判罰 ...

2021年11月23日 — 台北地院前法官張耀宇在職時多次開庭遲到,讓當事人、律師、檢察官甚至其他法官枯等,有次張男竟Line書記官「死了!我會遲到」、「先唬爛電腦有問題」 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#17.馬斯克要求法官再推遲一週審理推特收購案 - 新唐人電視台

週二(7月26日),馬斯克繼續要求特拉華州「衡平法院」法官,將10月10日開庭審理的推特收購案,再推遲一週進行。 週二的法庭文件顯示,世界首富馬 ... 於 www.ntdtv.com -

#18.法律常識-開庭最要注意的五件事! - 張思涵律師

原告、被告若不到庭,要承受訴訟上不利益,若有請律師擔任訴訟代理人,則本人可不到庭。證人有到庭義務。 家事案件. 原則跟民事案件一樣,但家事案件較常見法官認為有必要 ... 於 www.chaohsin.com -

#19."法官"開庭啦! Judge首局開轟大勝皇家 - 華視新聞網

精采的大聯盟賽事看過來,台北時間25日紐約洋基強打者,綽號法官的賈吉首 ... 連戰系列賽最終戰,一局下「法官」AARONJUDGE就開庭啦,2好2壞,JUDGE逮 ... 於 news.cts.com.tw -

#20.法庭沒請律師怎麼樣回答法官? - 劇多

開庭 有嚴格的開庭程式,作為當事人沒有請律師自已一樣有答辯的權力。無論是原告還是被告都離不開法庭陳述和法庭辯論及法庭調查這些方面,都可以在法律框架 ... 於 www.juduo.cc -

#21.法官开庭完整视频- 头条搜索

职业打假人怒怼法官@陈之强开庭视频 ... 债主将其告上法庭,法官亲自上门开庭丨庭审_网易视频 ... 决胜法庭:法官正式开庭,没想到被告人,竟是一个孩子_网易视频. 於 m.toutiao.com -

#22.法官開庭會說什麼

法官開庭 會說什麼 ... 第一,如果案件屬於刑事案件,那麼根據《刑事訴訟法》第一百八十五條規定內,開庭的時候,審判容長查明當事人是否到庭,宣布案由;宣布 ... 於 www.economiclaws.net -

#23.【真人真事】去法庭是怎樣的感覺⚖️警方律師被法官批評浪費 ...

然後搭昇降機到達法庭樓層。我去的那層有四個庭,每個庭出面都會有一排椅子,我就坐在其中一張椅子上,等待開庭 ... 於 matters.news -

#24.法院開庭最晚到幾點的推薦與評價

確認前面的事項後,接著就是要在出庭前做好準備工作。不論刑事、民事程序,開庭的時間通常不會很長,法官或檢察官都希望可以在有限的時間裡面,能快速 ... 於 law.mediatagtw.com -

#25.國民法官明年上路怎麼開庭?辯護人也要上課 - 自由時報

司法院指出,為提升各法院公設、約聘辯護人的辯護職能,司法院與台北律師公會、台灣刑事辯護律師協會共同舉辦「公設/約聘辯護人國民法官法工作坊」,進行 ... 於 news.ltn.com.tw -

#26.法官開庭遲到扯謊、害人多坐牢「竟要選議員」 法界怒開譙

前台北地院法官張耀宇怠忽職守,經常開庭遲到、還遲交判決書,甚至害受刑人多關6天,張去年5月自行辭職,但今年5月仍遭職務法庭判決罰俸6個月、共63萬 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#27.本院法官開庭走道鋁窗更新工程採購案 - 開放標案

招標單位:臺灣臺中地方法院,招標金額:2704000,招標日期:2020-08-26,標案案號:109385,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#28.法官、檢察官、公設辯護人、律師及書記官服制規則

法官 、檢察官、公設辯護人及書記官於法庭開庭執行職務時,男性,應於制服內穿著有領襯衫並打領結或領帶;女性穿著無領上衣時,應於制服內配以白色領套,形式如附圖( ... 於 law.moj.gov.tw -

#29.月旦法學教室第169期 - Google 圖書結果

之規定;就乙法官而言,其行為可能有違反法官倫理規範第12條第1、2項:「法官開庭前應充分準備;開庭時應客觀、公正、中立、耐心、有禮聽審,維護當事人、關係人訴訟上權利 ... 於 books.google.com.tw -

#30.法官開庭處理司法事務的時間,horae judiciae,元照英美法詞典

詞條. horae judiciae. 中文. 法庭開庭期間;法官開庭處理司法事務的時間. 解釋. 〈拉〉 ( 撰). ☆ 近期熱門優惠☆ 。 【IRT作題評量中心】2022司律一試大會考於6/25 ... 於 lawyer.get.com.tw -

#31.国际法·法律职业道德: - 第 8 卷 - 第 374 頁 - Google 圖書結果

点第二十五条法官不得参与可能导致公众对其廉洁形象产生不信任感的商业活动或者其他 ... 女第三十三条法官开庭时应当遵守法庭规则,并监督法庭内所有人员遵守法庭规则, ... 於 books.google.com.tw -

#32.智慧战“疫” | 全省法院审判执行“不停摆”②

法官 通过线上调解平台就原告起诉的事实、理由、证据等内容逐一进行询问, ... 7月25日上午,榆中法院开庭审理了两起民事纠纷案,当事人通过远程连线, ... 於 www.chinagscourt.gov.cn -

#33.離譜法官開庭放鳥、害人被多關改當律師仍遭罰6月薪

台北地方法院前法官張耀宇被指控,曾多次開庭遲到,還辯稱是「電腦故障」,有時候甚至直接「放鴿子」缺席開庭,還曾因沒有查明受刑人移監情勢, ... 於 6square.com.tw -

#34.#請益如何查詢法官開庭時間 - 法律人板 | Dcard

最近很想看一個法官開庭的樣子,想請問有辦法查到那個法官開庭的時間嗎?還是只能看案件- 法官,開庭,時間. 於 www.dcard.tw -

#35.評鑑成效遭質疑司法院:法官開庭態度已明顯改善評鑑已採雙軌制

民間司法改革基金會與立委吳玉琴、邱顯智今天(2日)舉行記者會,表示法官法修法至今,人民直接請求針對法官、檢察官進行評鑑的案件全都沒有成立, ... 於 www.rti.org.tw -

#36.候核辦

而「候核辦」,就是法官先不定下次庭期,如果之後要再開庭,會再發公文通知訴訟 ... 立法院長王金平假處分案12日開庭,王金平、國民黨各委託律師出庭陳述意見,雙方 ... 於 www.hamsiaxi.co -

#37.超實用!法官帶你了解《法庭用語指南》 - 每日頭條

太激動了,要開庭審理了! 原告:第一次打官司,我會不會聽不懂法官講話,怎麼辦? 被告:我接到傳票了 ... 於 kknews.cc -

#38.法官與法庭| 司法現形鏡

同一個案子一、兩個月才開一次庭,而每次開庭只有五分鐘、十分鐘。當事人花了好幾個鍾頭到法院,但法官只問他十分鐘就結束了,讓當事人覺得很浪費時間。而且法官 ... 於 jrf-tw.gitbooks.io -

#39.高院法官指示陪審團就3宗販毒案作無罪裁決被質疑採用錯誤標準

3 天前 — 上訴庭今(27日)開庭處理。律政司代表稱,原審法官採取了錯誤標準去釐定表證成立與否,認為是否有罪應由陪審團決定。 3宗案件共涉4名外籍被告,他們 ... 於 hk.on.cc -

#40.訴訟教戰守則【民事篇05】 看懂開庭通知

法院受理訴訟,並且確認原告已經繳完裁判費之後,原則上就會寄出開庭通知。 ... 但這不能一概而論,開庭所需時間還是會隨著法官的提問,以及雙方 ... 於 juergenwhite.tw -

#41.50 下列法官開庭時之行為,何者並不違反法官倫理? (A)法官在 ...

(A)法官在開庭時告知被告所犯罪名輕微,且事證明確,被害人要求賠償金額未必高於委任律師辯護之花費,建議被告考慮直接與被害人和解 (B)法官開庭時,對於當場筆記開庭 ... 於 yamol.tw -

#42.說到法院,除了法官你還想到誰?隱身於幕後的無名英雄大公開

拜時代演進與科技創新之賜,書記官負責的工作型態,也隨之變化。 舉例來說,最早的公文、書類(司法的裁判書、起訴書都統稱為「書類」)與開庭筆錄 ... 於 storystudio.tw -

#43.【新手律師助理實用分享】看懂開庭通知書、傳票 - 孔雀問路

首先,我們就先來看看開庭通知書長怎麼樣▽法院開庭通知書這是一張來自 ... 換了座位,或是這件換了法官審理(換股別),我要聯繫法院時打到舊的分機。 於 hpeacock.pixnet.net -

#44.開庭注意事項

(1)開庭的過程會有紀錄嗎?您如何看記錄? 法庭中,座位前方各有一部電腦螢幕,書記官會將法官訊問當事人所陳述的內容記載於電腦中,並製作成筆錄,雙方當事人可於 ... 於 www.tdvservice.com.tw -

#45.民眾模擬國民法官開庭籲檢辯放慢語速| 司法院

國民法官制度將於2023年施行,司法院9日公布國民法官模擬法庭體驗式問卷調查結果。刑事廳廳長彭幸鳴表示,參審的民眾對法官、檢察官、律師多持正面 ... 於 www.epochtimes.com -

#46.法官/檢察官評鑑 - 財團法人民間司法改革基金會

2022年7月12日 — 《法院組織法》第90條第2項:「法庭開庭時,除法律另有規定外,應予錄音。必要時,得予錄影。」 《法庭錄音錄影及其利用保存辦法》第2條第1項:「為維護 ... 於 www.jrf.org.tw -

#47.治安法官開庭的英文怎麼說

治安法官開庭 的英文怎麼說. 治安法官開庭英文. session of the peace. 治: Ⅰ動詞1 (治理) rule; administer; govern; manage 2 (醫治) treat (a disease); ... 於 terryl.in -

#48.吳亦凡突換戴帽遮臉大頭貼近4萬網友朝聖長髮美女 - HiNet生活誌

吳亦凡去年7月因為涉嫌性侵未成年少女,遭到北京警方逮捕,關押看守所多月後,6月10日案件正式開庭審理,不過不公開審理情況,法院也宣布會擇日宣判 ... 於 times.hinet.net -

#49.家事法官沒告訴你的事

個人經驗,在家事法庭,法官所獲得當事人的感激,比民事庭、刑事庭都來得直接而深刻。 我曾經看過法袍的袖子都磨破了,而每次開庭必定超過中午一點,熱忱非常的家事法官; ... 於 zh-cn.facebook.com -

#50.治安法官开庭- Translation into English - examples Chinese

Translations in context of "治安法官开庭" in Chinese-English from Reverso Context: 另外,对蒙罗维亚中央监狱而言,治安法官开庭方案仍然是避免审前拘留时间拖得 ... 於 context.reverso.net -

#51.法官開庭罵人法評會:合法行使職權 - 中華人權協會

總統蔡英文正要大刀闊斧推動司法改革之際,法官評鑑委員會今天針對開庭態度欠佳的台中地院女法官賴秀雯做出「不付評鑑」決議,認為她不耐煩地大聲打斷 ... 於 www.cahr.org.tw -

#52.一審法官參與二審判決鍾文智質疑司法不公 - 民視新聞

鍾文智涉嫌炒作TDR,套利4.9億元,一審法官裡面,包含陪席法官紀凱峰, ... 律師劉韋廷說,「這一個二審的法官他在一審的時候,只有參與開庭的這些 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#53.國民法官開庭斷鐵槌凶殺案| 中華日報

記者王勗∕台南報導為提升司法透明度,反映國民正當法律感情,增進國民對於司法之了解及信賴,台南地方法院定期辦理國民法官模擬法庭。隨著疫情趨緩, ... 於 www.cdns.com.tw -

#54.清华法治论衡: 法治与法学何处去(下). 第6辑 - 第 82 頁 - Google 圖書結果

判权完整地交给同一法官(或合议庭)行使;而目前法官所承担的文书送达等等与“判断 ... 其预设功能主要在于为法官开庭审理进行程序性准备(如送达、通知、公告、组庭、追加 ... 於 books.google.com.tw -

#55.蛇蠍女謀財殺男友!一家4口再延押 - 新浪新聞

... 法官仍認為殺人計畫有許多待釐清疑點,因此再裁定林女等人續押2個月。 ... 在3月時被起訴收押,直至6月底再被裁定延押2個月,一審法官昨天開庭訊 ... 於 news.sina.com.tw -

#56.國民法官專用法庭啟用台北地院開箱 - MSN

3 天前 — 國民法官制度明年1月1日起施行,台北地院在寶慶院區建造2間全新國民法官專用法庭,今(27日)揭牌啟用,院長黃國忠表示,期許新制實施時讓司法公信力 ... 於 www.msn.com -

#57.刑事一、二審「準備程序」、「審判程序」開庭流程說明

收到檢察官起訴書之後,那後續法院開庭的時候,究竟會做些什麼事情呢? ... 在準備程序進行完畢之後,通常法官會定審判程序期日,而審判程序期日通常也不一定只有 ... 於 www.legalpro.com.tw -

#58.開庭脫口一句「別耍嘴皮子」 引爆法官、律師當庭大戰 - 聯合報

台中地院民事庭黃姓法官開庭時,因詢問訴外人身份和王姓律師起爭執,脫口對他說了句「別耍嘴皮子」,王不滿抗議「你不道歉我告到... 於 udn.com -

#59.司法院懲戒法院職務法庭就法官開庭辱罵當事人之懲戒宣判新聞稿

職務法庭就柯00法官開庭辱罵當事人之懲戒宣判新聞稿. 本件(109年度懲字第6號)已於民國110年2月5日上午10時宣判,茲將判決主文、事實概要及理由要旨,分述如下:. 於 www.lawtw.com -

#60.上法院!好可怕?不過就是這檔事

照理來說,法官於每次開庭最後都會交代當事人或律師下次要補什麼資料,下次開庭前要做什麼事情,這些就是法官交代的功課。 有時碰到當事人不予理會或給錯 ... 於 www.eyebook.com.tw -

#61.「試辦法官開庭觀摩實施方案」學生參與法官開庭觀摩與座談

司法院因辦理「試辦法官開庭觀摩實施方案」,邀請台大法律系學生參與法官開庭觀摩與座談,名額3名報名時間:即日起至5月8日下午4:00截止觀摩時間:106年5月17日 ... 於 www.law.ntu.edu.tw -

#62.訴訟問題-當事人在法庭上常犯的錯誤 - 碩豐法律事務所

所以法官不記得案件重點是正常的,所以事前寫狀,絕對是有必要,所以誰有空時間聽您的說法? ... 其實,捫心自問,開庭是為了贏官司,還是在亂講話! 於 shuofeng.com.tw -

#63.法官開庭突中風倒地凸顯工作負荷問題 - 公視新聞網

彰化地院法官鮑慧忠,這個月10號開庭時,突然腦中風倒地,緊急送醫手術。院方表示,目前已經轉到普通病房,恢復順利。根據司法院統計,全國兩千名法官 ... 於 news.pts.org.tw -

#64.开庭前跟法官怎么争取缓刑-法律知识大全 - 律图

在犯罪嫌疑人很有可能被判处三年以下有期徒刑或者被判处拘役,同时犯罪嫌疑人自身也有悔罪的表现,不存在再犯罪的危险,宣告缓刑对居住的社区不会产生 ... 於 m.64365.com -

#65.開庭時多次以羞辱性之不當言詞要求原告律師當庭撤回 ... - 監察院

又柯法官於其他案件之開庭審理過程,亦有斥責、辱罵訴訟當事人或代理人等到庭人員之 ... 臺灣橋頭地方法院民事庭法官柯盛益,於108年2月21日下午開庭審理一件解散合夥 ... 於 www.cy.gov.tw -

#66.開庭時,法官為什麼要“兇”你_多源焦點

之前發過一篇律師在開庭時被法官“兇”的心得體會,今天站在法官的角度來看一下法官 ... 庭審之上,法官是居中裁判的角色,兇你,無非是因為你在庭審中表現欠佳,有失 ... 於 dyfocus.com -

#67.推特9月開股東大會表決穆斯克收購案 - 工商時報

法新社報導,穆斯克(Elon Musk)原本要以440億美元(約新台幣1.32兆元)買下推特(Twitter),但卻突然變卦,這讓雙方為此對簿公堂,法官將在10月開庭 ... 於 ctee.com.tw -

#68.【聯合新聞網】全國急凍!彰化一法警開庭暈倒送醫當事人錯愕

2021-01-11 聯合報/ 記者林宛諭/彰化即時報導. 全國急凍,彰化地方法院今天也傳出法官開庭時有一名楊姓法警突血壓飆高暈倒!楊姓法警今天到法庭站庭 ... 於 www.yuanrung.org.tw -

#69.最高法院開庭常態化配套不足問題多 - 上報Up Media

宣告死刑案件,除判決明顯違背法令,必須撤銷發回者外,開庭行言詞辯論在於法律爭點攻防,會不會就事實調查,要不要提訊被告出庭,都視法官而定。 於 www.upmedia.mg -

#70.馬斯克反告推特世紀訴訟戰10/17開打| Anue鉅亨- 美股雷達

馬斯克原先要求美國德拉瓦州衡平法院法官明年2 月開庭審理此案,不過,推特向法院表示這樣可能危及這項交易的融資,經濟低迷和交易擱置將帶來的潛在 ... 於 news.cnyes.com -

#71.馬斯克不服「推特案」開庭日期!要求法官延遲一週審理 - 新頭殼

據外媒報導,世界首富馬斯克昨(26)日致信特拉華州衡平法院法官Kathaleen McCormick,要求將原定於今年10/10開庭審理的推特收購案,延遲一週進行。 於 newtalk.tw -

#72.聲押之後,會怎樣? - 一起讀判決

最後,法官會開庭,請檢察官、被告跟辯護人到庭,攻防一陣後,裁定是否羈押,或是用其他方式替代。 那麼,立法委員在羈押審查程序中,會不會有不同的 ... 於 casebf.com -

#73.法官律师“亲”且“清”共谱法治新篇章 - 人民法院报

在职业定位上、在日常交往上,法官与律 ... 律援助等方面,法官要为律师参与创 ... 月15日上午9时30分在海口市秀英区人民法院永兴法庭公开开庭. 於 rmfyb.chinacourt.org -

#74.離譜法官開庭放鳥、害人被多關改當律師仍遭罰6月薪| 鏡週刊

離譜法官多次開庭遲到甚至缺席,遭移送監院彈劾,懲戒法院判決須賠償6個月薪水。(資料照). 台北地方法院前法官張耀宇被指控,曾多次開庭遲到,還辯 ... 於 today.line.me -

#75.彭文正跨海視訊開庭告法官曝遭通緝慘況:94歲母昏厥

出身媒體的前台大新聞所教授彭文正因提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴,遭台北地方法院法官張詠惠駁回,經二審廢棄發回後仍由張女審理, ... 於 www.ctwant.com -

#76.出差「赴美蒸發」? 如興前董座將遭通緝沒收500萬保證金_社會

如興前董座陳仕修,去年12月以公司出差為由,去了美國再也沒回來,今日上午開庭,法官傳喚陳仕修的具保人,將交保500萬元沒收並發布通緝。 於 www.nexttv.com.tw -

#77.刑事案件法官开庭流程是什么 - 找法网

刑事案件法官开庭流程是宣布开庭、法庭调查、法庭辩论、评议和宣判。刑事案件的流程分为三个阶段,公安侦查阶段、检察院审查起诉阶段和法院审判阶段。 於 m.findlaw.ex2.https.443.g0.ipv6.zhuhai.gov.cn -

#78.法官開庭暴走恫嚇被告罰10個月薪水 - 天秤座法律網

桃園地院法官曾雨明開庭亂發飆、恫嚇要羈押被告,造成被告2度以頭部撞擊桌面抗議,法官評鑑委員會評鑑曾雨明不適任法官職務,建議免職。司法院職務法庭認定曾雨明違反 ... 於 www.justlaw.com.tw -

#79.現在開庭!∶我為美國聯邦法官做助理 - 博客來

書名:現在開庭!∶我為美國聯邦法官做助理,語言:簡體中文,ISBN:7108013541,頁數:386,出版社:生活‧讀書‧新知三聯書店,作者:喬鋼良[著], ... 於 www.books.com.tw -

#80.想睡覺沒辦法爬起來女法官延後開庭又曠職 - 中時新聞網

苗栗地方法院周姓女法官去年因想睡覺「沒辦法很清醒的爬起來」等理由,任意更改開庭訊問時間,且又曠職高達42天2小時,延誤的案件累積多達55件, ... 於 www.chinatimes.com -

#81.邁向法治: 台灣「流氓」制度的興廢與中國大陸「勞動教養」的未來

此外,法官開庭時甚至可以決定根本沒有理由限制流氓嫌疑人,將他無條件釋放。由於沒有必要決定是否留置乙,且乙案也沒有任何程序違背規定,因此法官便直接審理乙案的實質 ... 於 books.google.com.tw -

#82.法官

地方法院的推事,日常工作,最為人所熟知的是「開庭審理案件」,開庭時間,一般言一星期二,三次,每次是一個上午或一個下午,但開庭前的準備工作與善後工作非常重要, ... 於 w3.tpsh.tp.edu.tw -

#83.強制工作釋憲案大法官開庭言詞辯論| 社會| 中央社CNA

昔有「抗議天王」之稱的柯賜海等人以強制工作違反憲法比例原則等理由聲請釋憲,司法院大法官今天下午為此開庭,多數聲請人的代理人主張強制工作違憲, ... 於 www.cna.com.tw -

#84.國民法官超前部署貪汙案模擬開庭 - 鏡週刊

台北地院今(6日)宣判SOGO經營權立委集體收賄案,同一時間,也針對即將上路的國民法官進行模擬,明年起的國民法官審理範圍是先對因故意犯罪發生死亡 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#85.法官助理教你打官司第六篇——真正的开庭流程是怎么样的

1.法官:“XX人民法院第XX审判庭现在开庭(敲法槌),首先核对双方当事人及诉讼代理人身份情况,先由原告请陈述身份情况”. 这个时候呢,如果咱是原告,咱就 ... 於 zhuanlan.zhihu.com