波 旬 兒子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 最值得珍藏與分享的圖畫福音禮物組:《百年來最值得珍藏的聖經舊約圖畫史詩》+《百年來最值得珍藏的聖經新約圖畫史詩》(贈送「聖經祝福卡」5張) 和王浩一的 孤獨管理(二版):一個人一生最核心的課題都 可以從中找到所需的評價。

另外網站魔王波旬的好儿子(一)| 『教理行证』 - 正如法师弘法论坛也說明:魔王波旬的好儿子(一). 悉达多太子在菩提树下将要成佛时,魔王波旬欲来扰乱,但并非魔王所有的儿子都站在魔王这边,以长子为首的五百儿子即站在菩萨一边 ...

這兩本書分別來自柿子文化 和有鹿文化所出版 。

國立高雄師範大學 國文學系 李金鴦所指導 劉美麗的 高中多元選修《論語》情境教學之設計研究 (2019),提出波 旬 兒子關鍵因素是什麼,來自於《論語選讀 》、中華文化基本教材、情境教學、多元選修。

而第二篇論文國立成功大學 政治學系碩士在職專班 宋鎮照所指導 黃小芸的 從國家-社會之互動關係看新加坡分流教育之發展 (2018),提出因為有 新加坡、菁英主義、分流教育、國家與社會的重點而找出了 波 旬 兒子的解答。

最後網站各大宗教中的魔王- 书评則補充:如此一夜后,悉达多太子终得以成佛,号释迦牟尼佛。 儿子商主. 《大悲经·商主品第二》记载,波旬有五百个儿子,其中的大儿子名 ...

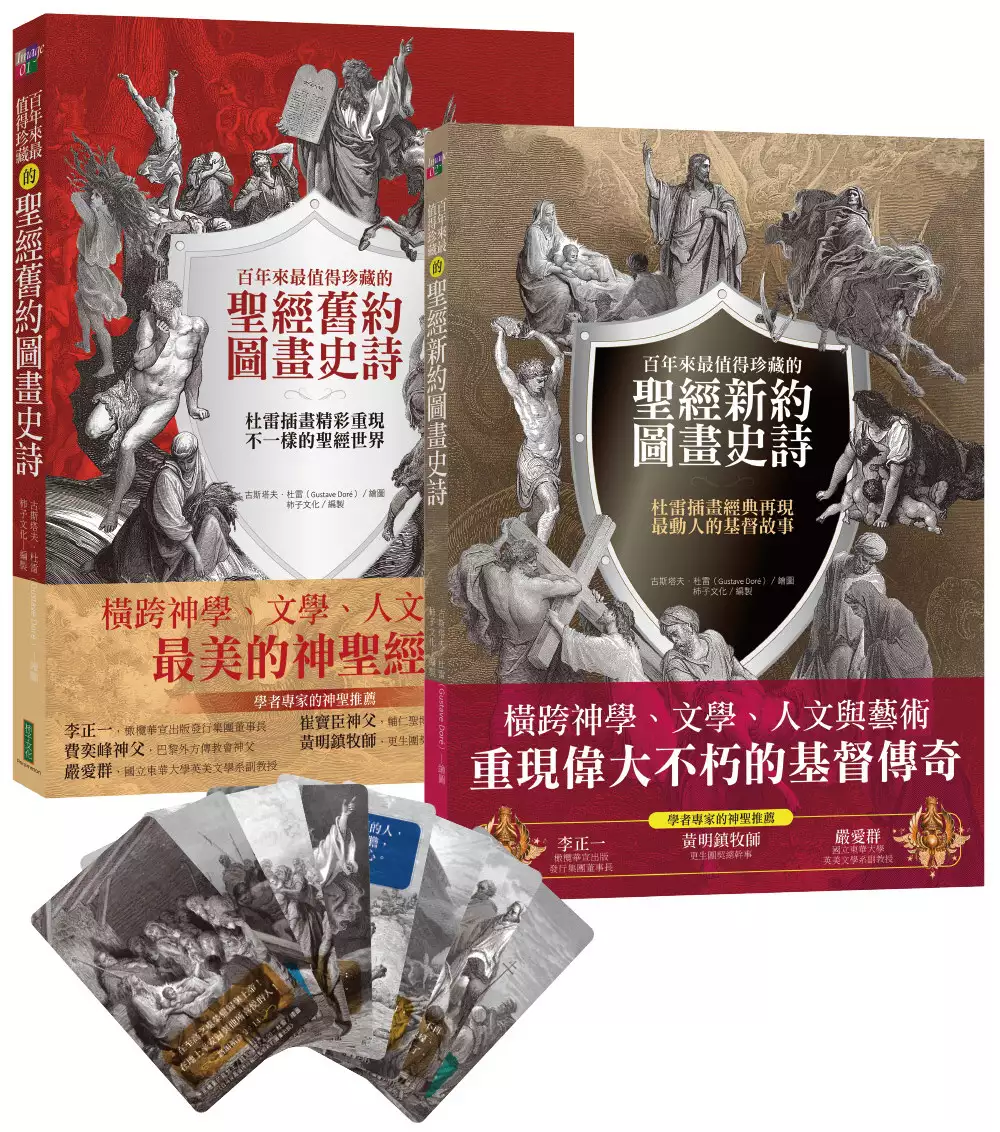

最值得珍藏與分享的圖畫福音禮物組:《百年來最值得珍藏的聖經舊約圖畫史詩》+《百年來最值得珍藏的聖經新約圖畫史詩》(贈送「聖經祝福卡」5張)

為了解決波 旬 兒子 的問題,作者 這樣論述:

人類有史以來最偉大的一部書+百年來公認最好的插畫家 =最教人驚奇、也最值得收藏的書! 最不一樣的聖經世界 最具生命的基督故事 《百年來最值得珍藏的聖經舊約圖畫史詩》 ★ 近百年公認最好的插畫家杜雷132幅《聖經》刻版畫作精彩重現。 ★ 全新收錄,原貌呈現,從人文、歷史、考證中看見不一樣的《聖經》風采。 ★ 栩栩如生,極度細膩,充滿想像地再現〈舊約〉世界的人物與故事。 近百年來公認最好的插畫家——古斯塔夫.杜雷 杜雷是19世紀法國藝術家、版畫家、漫畫家、插畫家和雕刻家。他從5歲開始,便展現了極高的繪畫天賦,創作的熱情一生不斷,創作累計超過100,0

00個圖稿,平均每天有6幅圖畫創出。 作為插畫家,杜雷曾為巴爾札克(Balzac)、拉伯雷(Rabelais)、米爾頓(Milton)、但丁(Dante)、艾倫坡(Allen Poe)和拜倫(Byron)等人的書籍創作版畫。他受委託為《聖經》所創作的版本受到了極大的歡迎與推崇。 杜雷的作品充實飽滿、層次分明、質感強烈,擅長用極細的線條編織出物體形象的表面和體塊,以疏密的線條來表現物體的明暗層次,所以他的作品給人的光感強烈,色彩到位,立體感很強,無論是恢宏的場面還是獨立的個體,都能有很好的表現。 其成就就如2016年BOAAT Chapbook獎獲作者傑里米.艾倫.霍金斯(Je

remy Allan Hawkins)所說的:「這種畫作表現,最後反而影響了無數的插畫家,甚至很可能開啟了最早的漫畫書形式。他所建立的視覺對視表現手法,至今仍普遍出現在各種繪畫及戲劇形式中。毫無疑問的,杜雷努力以卓越堅定的魄力建立屬於他的文化遺產,這使他在許多方面都得到了成功。」 隱藏在《聖經》字裡行間的人物和故事,栩栩如生地活躍在讀者眼前了…… 杜雷為《聖經》所繪製的系列插圖於1865年首版發行法文版於巴黎(含舊約與新約),隔年在倫敦出版英文版。之後歷經一個多世紀的時光,在許多國家(美國、西班牙等)中不斷地被再版印製,影響力經久不衰。 這本書收集了杜雷為《聖經.舊約》所繪製

的132幅刻版畫作。在這些版畫中,杜雷不僅捕捉到了《聖經》的戲劇強度,而且比任何其他畫家所能做到的,保存時間更長。 此外,杜雷對所有場景進行了重新構想,因此他創作的不僅僅是對幾個世紀以來其他藝術家所做的事的重新創作,而是對《聖經》的全新視覺詮釋,無論是人物、動物、建築、場景等等,無不顯現出其不凡的功力,以及處處教人驚異的巧思。 無論是否為天主教、基督教徒,這都是一本值得收藏的書,從對《聖經》故事有興趣的人到對藝術的熱愛者,每個擁有者都會為之自豪。 宗教意義之外,每個人都應該認識這部人類有史以來最偉大的書 《聖經》是人類歷史上所有文字出版物中發行量最大的一部書。目前,世界上

有300多種《聖經》譯本,全譯和節譯本已達近兩千種語言和方言。其總銷售量估計已超過50億冊,被廣泛認為是有史以來最有影響力和最暢銷的書。 根據2007年3月的《時代》雜誌,《聖經》「在塑造文學,歷史,娛樂和文化方面做得比任何書面著作都多。它對世界歷史的影響是無與倫比的,並且沒有減弱的跡象。」 「《聖經》的莊嚴令人崇敬,福音之純潔讓我為之心折,讀了《聖經》,則一切哲學的著作便成為卑無高論,不堪比擬。《聖經》的敘述深入顯出,以淺明的筆法宣傳至高真理,其文章之精純雋永,其訓誨之令人誠服,其格言之發人深思,其論辯之富有機智,其導向之微妙得體,決非凡人之手筆所能臻此。」-法國自由思想家盧梭(

Jean Jacques Rousseau) 「我堅信《聖經》紙頁裡的永恆價值,對我們每個人以及我們的國家來說,都有極大的意義,《聖經》可以深入我們的內心,支配我們的心志,振奮我們的靈性。」-美國第四十任總統雷根(Ronald Wilson Reagan) 《聖經》在說什麼?確實值得你我來細細品味…… 杜雷讓我們看見了一個豐富多彩的《聖經》世界 杜雷為《聖經》所繪製的系列插圖,自首版發行以來便受到諸多推崇讚揚,其繪製的版圖對後世的創作影響力更是歷久不衰。本書從杜雷的《聖經》繪圖本中擷取收錄了〈舊約〉部分,並依據圖像收錄《聖經》中相關故事的篇章,註明原典章節出處,並附上簡單

圖畫說明,讓讀者能一窺杜雷創作的用心,進而理解《聖經》的精神。 在書中,藉由杜雷深具想像力和卓越藝術的畫作,我們走進了斑斕多姿的《聖經》世界,看到「肥沃月彎」的一幕幕景色,高山河流平原海洋森林,變化萬千。如果你細心一點,也許還能從中找到一個不可思議的動物天地。我們同時也走進了《聖經‧舊約》中,漫步於上帝創世、以色列民族盛衰沉浮的歷史長廊,從中看到一個個風姿各異的聖經人物。 而透過杜雷的現實主義風格與浪漫主義的想像和誇張,我們才懂得,這部《聖經》繪圖為何能煥發出生命活力,獲得永恆藝術魅力價值! 《百年來最值得珍藏的聖經新約圖畫史詩》 ★ 《聖經.新約》經典圖畫大開本(19×

26cm)——最撼動人心,最期盼收藏的版本。 ★ 近百年公認最好的插畫家杜雷,73幅《聖經.新約》刻版畫作精彩重現。 ★ 圖畫全新修整+圖文說解,看耶穌從生到死的人性與神性。 ★ 交織現實與浪漫的生命力,精彩再現〈新約〉人物與故事。 近百年來公認最好的插畫家——古斯塔夫.杜雷 杜雷是19世紀法國藝術家、版畫家、漫畫家、插畫家和雕刻家。他從5歲開始,便展現了極高的繪畫天賦,創作的熱情一生不斷。 杜雷的作品充實飽滿、層次分明、質感強烈,擅長用極細的線條編織出物體形象的表面和體塊,以疏密的線條來表現物體的明暗層次,所以他的作品給人的光感強烈,立體性十足,無論是恢宏場面還是

獨立個體,都能有很好的表現。 其成就就如2016年BOAAT Chapbook獎獲作者傑里米.艾倫.霍金斯(Jeremy Allan Hawkins)所說的:「這種畫作表現,最後反而影響了無數的插畫家,甚至很可能開啟了最早的漫畫書形式。他所建立的視覺對視表現手法,至今仍普遍出現在各種繪畫及戲劇形式中。毫無疑問的,杜雷努力以卓越堅定的魄力建立屬於他的文化遺產,這使他在許多方面都得到了成功。」 在線條光影間再現〈新約〉傳奇,引領讀者看見不一樣的耶穌 杜雷為《聖經》所繪製的系列插圖,在歷經一個多世紀的時光中,被許多國家不斷地被再版印製,影響力經久不衰。 杜雷為《聖經.新約》所繪

製的73幅刻版畫中,不僅捕捉到了〈新約〉中許多場景故事的戲劇強度,而且比任何其他畫家所能做到的,保存時間更長久。 同時,他對耶穌生命、激情與死亡的描繪,反而將注意力更多地集中在屬於人的戲劇效果上。可以說,杜雷在《百年來最值得珍藏的聖經新約圖畫史詩》中所要強調的是「人性」與「神性」的結合。 看見了具飽滿生命力與浪漫精神色彩的《聖經.新約》世界 本書擷取收錄杜雷為《聖經.新約》所繪之圖共73 幅,並依據圖像收錄〈新約〉中相關故事的篇章,註明原典章節出處,並附上簡單圖畫說明,讓讀者能一窺杜雷創作的用心,進而理解《聖經.新約》的精神。 ‧強調人性與神性結合的耶穌一生。 ‧嚴謹

考古學的參考,讓整部敘事史詩故事在背景特徵上得到增強。 ‧以現實主義為主,圖畫人物無不散發著蓬勃生命力。 ‧在某些超現實情節或特殊場景中,兼具浪漫主義的想像和誇張。 ‧利用物體的疏密間距,及光影的處理,將讀者目光吸引到畫面的焦點上。杜雷筆法之細膩,往往讓人一看就愛上了。 每個人都應該認識這部人類有史以來最偉大的書 《聖經》是人類歷史上所有文字出版物中發行量最大的一部書。目前,世界上有300多種《聖經》譯本,全譯和節譯本已達近兩千種語言和方言。其總銷售量估計已超過50億冊,被廣泛認為是有史以來最有影響力和最暢銷的書。 根據2007年3月的《時代》雜誌,《聖經》「在塑造

文學,歷史,娛樂和文化方面做得比任何書面著作都多。它對世界歷史的影響是無與倫比的,並且沒有減弱的跡象。」 請相信我,我就是疲倦的時候,也必須讀了《聖經》後才會上床,沒有一晚不是這樣。--美國麥克阿瑟元帥(Douglas Macarthur) 《聖經》是為人類而寫的一本書,這本書的存在,是人類所經歷的最大福利,凡是想要減少它價值的,無異是對人類的一種犯罪行為。--德國古典哲學家康德(Immanuel Kant) 我是得了讀《聖經》好處的人,我勸你依憑理性或信仰,要盡量抓住這書的一切,如此,不論生死,都會教你做一個更好的人。--美國第十六任總統林肯(Abraham Lincoi

n) 從世界歷史的角度來看,任何宗教,任何法治,都不能和基督聖道相提並論、等量齊觀,因為只有《聖經》,才能使國家社會蒙受最大福祉。--英國大哲學家培根(Lord Francis Bacon) 國內學者專家的強力推薦 李正一,橄欖華宣出版發行集團董事長 崔寶臣神父,輔仁聖博敏神學院聖經神學助理教授 費奕峰神父,巴黎外方傳教會神父 黃明鎮牧師,更生團契總幹事 嚴愛群,國立東華大學英美文學系副教授 黃明鎮牧師,更生團契總幹事 好評推薦 【國內專家的推薦】 穿越兩千多年的時光,《聖經》影響了世界上無以數計的人及形形色色的文化。而她的魅力依然持續,激發著更多

人的靈感。回顧歷史,尤其在西方文化中,我們無法想像一個沒有《聖經》素材的繪畫、雕刻、音樂,甚至文學世界;展望未來, 我們同樣無法想像《聖經》會帶給我們何等的智慧與巧思。 法國著名插畫家古斯塔夫.杜雷(Gustave Doré)曾為一八四三年翻譯出版的法文聖經(La Bible de Tours)配圖,影響可謂深遠。讀者在閱讀《聖經》中耳熟能詳的敘事時,配以視覺的衝擊,所產生的印象會更加深刻強烈。如同文字形式的《聖經》詮釋,圖畫本身是以無需文字的語言詮釋《聖經》。本書所呈現的是《聖經》中的舊約部分,其中某些敘事和畫面也許會給今日無《聖經》知識背景的人某種程度上的撞擊。但不妨以其作為一個契機或邀請

,嘗試與《聖經》對話。因為兩千多年以來,這部影響世界的書恰是以這種方式不斷叩開人的心門,展開一幕幕深刻的探尋之旅。 惟願讀者在捧讀此書時,藉助插畫大師杜雷的藝術呈現,更多深入《聖經》敘事的深處,欣賞、品味、沉思《聖經》敘事所帶來的經久不衰的天外之音。 —崔寶臣神父,輔仁聖博敏神學院聖經神學助理教授 《聖經》通常不會用理論的方式來給人類介紹天主的奧秘,反而是利用故事的方式。透過真實故事,慢慢讓特選的子民了解天主,如果人類要了解天主,只有透過講故事,才能進一步認識天主。 本書專門給我們介紹了〈舊約〉的故事,透過《聖經》的文章及古斯塔夫.杜雷的圖畫,讓我們了解天主和人類之間的關係和

歷史故事。 因為《聖經》這麼重視故事,圖畫的幫助便相當重要了,能讓我們進入《聖經》的世界。 希望透過這本書,能讓很多人進入《聖經》的世界,認識天主。 —費奕峰神父,巴黎外方傳教會神父 自有聖經以來,畫家每每受到感動,就做起畫來,因為功夫到家,畫作也跟著聖經一起不朽。 現今的世代,看圖的人,多過於看文字的人。出版社給小孩子看的書,大多也藉由「看圖識字」的方式出版。現在網路的資訊一大堆,有短文又有圖,也成了新興吸引讀者觀覽的最佳方式。 柿子文化這兩本圖畫史詩,都有短文和插圖,可以讓讀者在圖文對閱之後,生出靈感與省思。 但願讀者能從「天下第一大經」——《聖經》,得到啟示

,並且從插畫中體會經文的真意,進而願意信靠聖經中的主角,也就是愛人類,替世人死在十字架上的耶穌, 讓我們的一生,因有神的祝福與同在,靈性得以昇華。 —黃明鎮牧師,更生團契總幹事 【國外歷來的肯定與推薦】 杜雷從最新的考古發現裡,擷取運用了亞述、猶太和埃及的建築、習俗及其他所有相關細節,使他的畫作場面充滿當地色彩,並且永遠都那麼逼真如實。—神學家和評論家埃米爾.勒.卡繆斯(Emile Le Camus),1865.11,天主教期刊《當代雜誌》 不同於早期的聖經插畫家過度強調氣氛和表現手法,杜雷以「極度嚴謹的在地元素」來調度他的畫作場景,而且他的表現「既不過度矯情也不薄弱粗糙

,而是充滿無盡的熱情。」—評論家維克多.富納(Victor Fournel),1866.12,《當代藝術雜誌》 運用最細微的歷史碎片,和最模糊的證據片段,杜雷重建起埋藏在沙土中的古老宮殿,與崩毀在瓦礫中的頹圮寺院。只不過不是透過古代費力的勞力工作,而是透過充滿力量且明快精準的視覺場景。—評論家兼作家泰奧菲爾.哥提耶 (Théophile Gautier),1864.3,〈世界遺產〉 杜雷極度逼真的表現水準,幾乎完全來自於對逝去文明遺留下的壯觀遺蹟的懷想。他從各種相片畫作、書籍和其他形式的通俗文化表現,體驗並進入這些古老文明。藉著重現某些最知名的考古遺蹟發現,杜雷成功脫下聖經身為醒世

文本的刻板印象,讓它躋身入通俗文化的想像世界,而且既是偉大不朽,又是親切易解。—莎拉·謝弗(Sarah C.Schaefer),哥倫比亞大學藝術史博士候選人、紐約大都會藝術博物館繪畫與版畫系的研究員 杜雷的作品非常成功,讓他成為19世紀最著名的藝術家之一。聖經中每一個主要事件和重要角色,都以栩栩如生,極度細膩,充滿想像,令人驚嘆的繪畫呈現出來,是新約和舊約聖經故事的精采補述。—米德(S P Mead),美國亞馬遜前100名評論員

波 旬 兒子進入發燒排行的影片

香港今日社論2020年10月03日(100蚊花旦頭)

https://youtu.be/4TOJ30vSZZ0

請各網友支持, 課金巴打台

(過數後請標明所支持的節目或主持, 把入數收據WhatApps 至 : 94515353 )

- 恒生 348 351289 882

- 中銀 012 885 1 086914 9

( 戶口名: Leung Wai in Tammy)

- 轉數快FPS 3204757

- PayMe 94515353

- Paypal : [email protected]

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

--------------------------

明報社評

美國大選有所謂「十月驚奇」之說,意即大選前個多月,往往出現突發事件左右大局。今個大選年,甫踏入10月就迎來戲劇性的發展,總統特朗普感染新冠病毒,消息有若一枚震撼彈,新變數倏然出現,對選戰有何影響,存在很多可能,既要視乎特朗普病情,也要看兩強後續的選舉政治操作。特朗普首場辯論表現廣惹非議,染疫消息轉移了輿論視線,然而民主黨肯定不會錯過機會,抨擊特朗普抗疫不力「自食其果」,有市場人士則關注,倘若選情對特朗普愈發不利,選前爆發地緣政治衝突的風險可能上升。特朗普染疫可能只是「十月驚奇」的開始,雪球效應一路滾下來,最終結局為何,只能拭目以待。

蘋果頭條

對於潘媽媽連日奔波向傳媒大控訴,更多番要求陳同佳盡快赴台自首。陳同佳今日以錄音作回應,但被質疑錄音是偽造,並不是其本人,《蘋果》晚上找到陳爸爸確認,他斬釘截鐵說:「同佳呢,係自願同埋係真確嘅!」他更強調,自己是支持兒子赴台自首的決定。至於潘媽媽曾公開表示,如果陳同佳願意去自首,會親自為他求情。陳爸爸對此表示「好感恩、好感謝潘太」,並坦言:「希望佢(潘太)畀同佳一個自新改過嘅機會!」陳爸爸更為兒子澄清,指兒子一直都想到台灣自首,而且更曾多次主動向管牧師查詢有關安排,但礙於疫情才遲遲未能出發。他更透露,兒子對自己所做的事一直感到內疚,而作為父親的他亦很希望兒子承擔自己的責任。

東方正論

距離大選僅一個月之際,甫踏入十月,美國總統特朗普即為全世界送上最大的「十月驚奇」——在推特公布他及妻子確診新冠肺炎。消息一出,率先震散美國股市,道指期貨一度急挫逾五百點,油價亦急瀉百分之三。現在人們最關注的是,尋求連任的世界第一大國領導人病情一旦惡化,大選到底是如期舉行還是推遲?是派出副手出戰還是取消參選?尤其是特朗普麻煩纏身,要是敗選隨時面臨刑事調查,為求連任必定無所不用其極,會否有更戲劇化的「驚奇」讓選情翻盤,必須拭目以待。

星島社論

在美國總統大選投票倒數三十二天之際,繼貼身女助手希克斯確診新冠肺炎後,總統特朗普周五凌晨推文宣布自己與夫人梅拉尼婭病毒檢測結果均呈陽性,馬上隔離。此消息如同震撼彈,被形容為總統選戰的「十月驚奇」,白宮立即取消周五關鍵州佛州的造勢集會。白宮透露,特朗普確診後有輕微徵狀,他與夫人的精神良好,他會在隔離期間繼續履行職務。有醫生警告,特朗普年屆七十四歲高齡且體重超標,屬高風險類別。美國疾控中心(CDC)的資料顯示,高齡特朗普的死亡率較年輕新冠患者高九十倍。特朗普於當地時間周五凌晨約一時推文證實染疫:「今晚,第一夫人與我被驗出新冠病毒呈陽性。

經濟社評

美國總統特朗普周四晚豪言「大流行終結在望」,誰料數小時後即確診新冠肺炎,令總統競選最後大直路上爆出近年最大的「十月驚奇」。特朗普病情輕重、官員和對手有否染疫、大選會否延誤、最終誰主白宮等等,投資市場滿腹疑慮,惟有搶先避險,觀望未來數天事態發展。特朗普周五凌晨發推文證實與太太梅拉尼婭雙雙染疫,連月來鮮戴口罩的特朗普,料受近身幕僚感染,隨即觸發高頻交易系統自動沽貨避險,美股期貨應聲急瀉。新冠病毒對老人傷害尤深,內地和香港七旬染疫者死亡率約為8.6%和7.3%,特朗普已屆74歲,且屬輕微病態肥胖,皆令他更易罹患嚴重併發症。

高中多元選修《論語》情境教學之設計研究

為了解決波 旬 兒子 的問題,作者劉美麗 這樣論述:

本論文以高中「中華文化基本教材」中的《論語選讀》為文本,採用情境教學法設計高中多元選修課程《論語選讀》一學期十八週的課程計畫,於 107 學年度下學期實際操作執行,考核情境教學的實施成效,進行檢討、修正,建立有效的《論語》教學模式。第一章〈緒論〉,說明研究動機與目的,並介紹研究範圍、 方法,整理與《論語》教學以及情境教學相關的論文。第二章〈情境教學的理論探析〉,探討情境教學理論的意涵、淵源、實施原則、以及情境教學的十種策略。第三章〈《論語》教學之模組設計〉,分為人與自我、人與他人、人與社會三個大單元,進行課程活動自由重組的教學設計。第四章〈《論語》多元選修課程之實作設計〉,擇取人與自我中的一

個單元「論孔子的為人」,進行多元選修課程的教學實作。第五章〈結論〉,闡述《論語》情境教學的優點與突破,並說明《論語》情境教學的效果與願景。關鍵

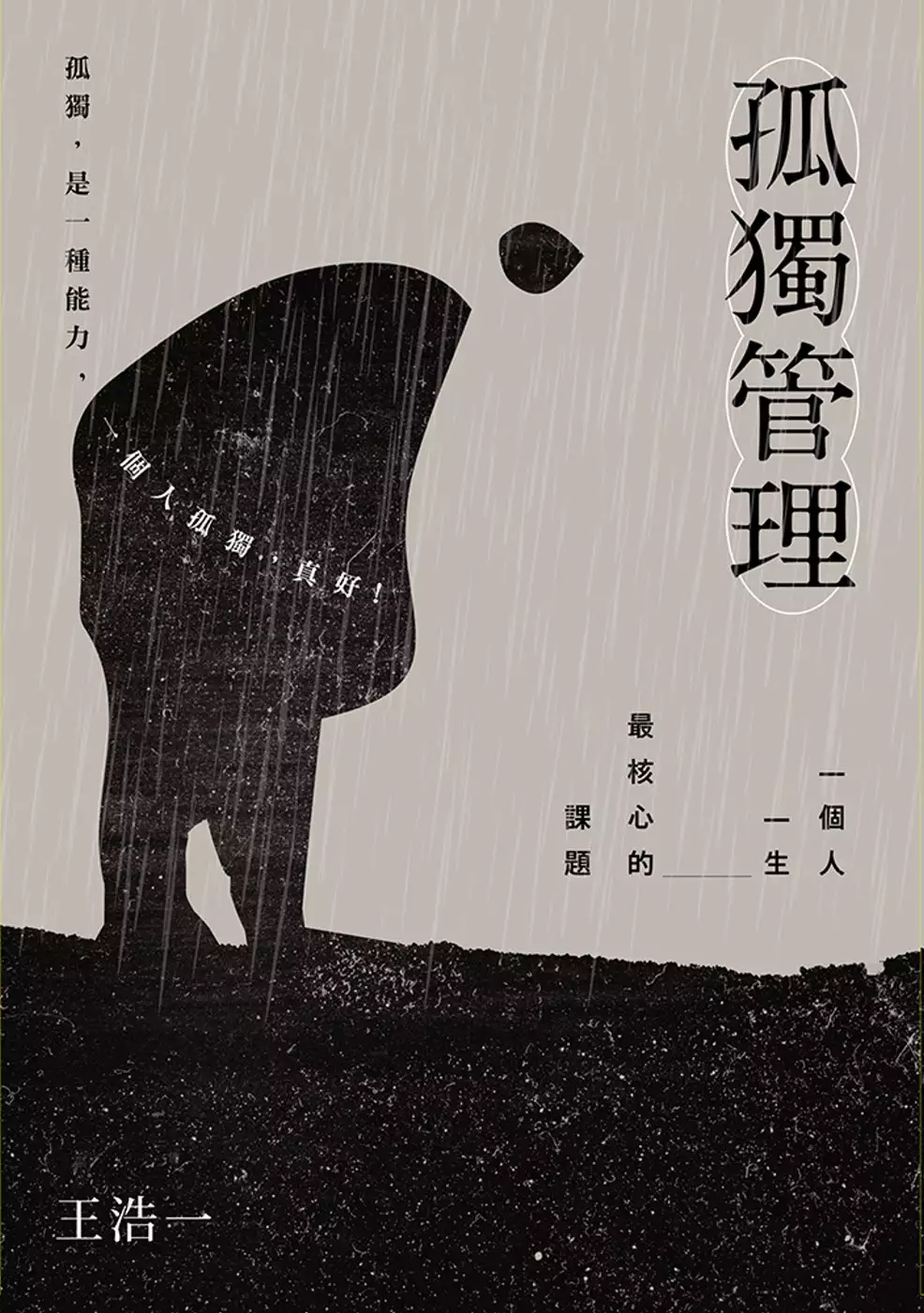

孤獨管理(二版):一個人一生最核心的課題

為了解決波 旬 兒子 的問題,作者王浩一 這樣論述:

獻給每一位害怕孤獨的人,最有鼓舞力量的心靈備忘錄 ★孤獨,不可豁免,但可以好好管理它 ★王浩一帶我們找出破解心境進化方程式 ★作家、精神科醫師王浩威專文推薦 「這本書,可以說是他幽微卻強大地『自覺』,進而在考掘自己、理解別人、通透歷史之後,獻給每一位害怕孤獨的人,最有鼓舞力量的心靈備忘錄了。」——王浩威 「如果先預覽『孤獨地圖』,然後踏上人生發現之旅……或許,這也是個趣味辦法,可以學習孤獨、喜歡孤獨、運用孤獨,甚至,可以知道如何尋求他人協助自己『有一天』的孤獨。」——王浩一 青春孤獨、失戀孤獨、中年孤獨、初老孤獨、 失業孤獨、失婚孤獨、退休孤獨、失智孤獨、 美學孤獨

、藝術孤獨、哲學孤獨、宗教孤獨… 孤獨,是一種能力,一個人孤獨,真好! 孤獨不是一種病,孤獨是人最本然的狀態;孤獨不是單身,人多不代表孤獨的美感就不存在。王浩一以數學家式的橫向思考,揉合哲學、心理學、歷史學、管理學、美學,甚至飲食學,用最全面的方式,為我們側繪孤獨物理與心靈的樣貌,為我們找到孤獨的最大公約數,為我們擘畫孤獨的心靈地圖,幫助我們勇敢迎接「第三次的出生」,找回自在人生。 第一次出生,是離開母親子宮; 第二次出生,是青春叛逆時期; 第三次出生,是學會進出孤獨! 作者簡介 王浩一 學的是數學,喜歡的是建築,醉心的是歷史。對於知識的輸入,像是油井的

挖井工人,從一個點鑽入之後,一直深入到最根底處開採。對於文字的輸出,則像是一位數學家的橫向思考,習慣把不相關的東西,找到新關係。 雜學的文字工作者,也是中年過動兒;寫古蹟建築,總先拭去歷史塵痕,尋訪古人的風水與文化密碼;寫食材美食,喜歡帶著筷子,用胃來上地理、歷史課;寫城市旅行,總從菜市場小農的夏瓜秋果開始,記錄古廟老街和文創小店;寫珍貴老樹,往往另闢蹊徑,探討昔日種樹人的心思;寫歷史筆記,則是把各種英雄的智慧,對照《易經》每個卦的心理情境;寫《孤獨管理》,哲學心事總在一個人的旅行之後,開始飛翔。 【推薦序】人,就是一條河 ◎王浩威 【自序】當緬梔花盛開的時候

依附在摸索的青春孤獨 獨酌的女子 在台南車站買張到青島的票 現在一個人 初老的潛孤獨 一個人的旅行 退休後,用詩心時間管理 君子樂獨 孤獨美與寂靜心 孤獨經濟 推薦序 人,就是一條河 ◎王浩威(作家、精神科醫師) 俄國小說家、哲學家托爾思泰(Leo Tolstoy)說:「人,就是一條河。河裡的水流到哪裡都是還是水,這是無異議的。但是,河有狹、有寬、有平靜、有清澈、有冰冷、有混濁、有溫暖等現象,而人也是一樣。」 老子《道德經》二十九章,說到世人的秉性情況各有不同,「或行或隨;或歔或吹;或強或羸;或載或隳。」有積極進取或消極被動、有需要多加鼓勵或要被不斷抑制的、有要強化他或要

弱化他的、有自助助人或自誤誤人的。 王浩一是我的兄長,他對府城小吃研考、台灣文史投入甚深,對台灣各地小鎮的沿革、風土、自然、作物也愛之,書之;多年來,他亦潛心習《易》,完成著作多本,透過另一種易理的「潛智慧」與「大歷史人物」對話,試圖勾勒人類的心靈系譜、心理情境。 我們兄弟的外婆,以前在南投鄉下常常被拜託幫人「收驚」,也就是幫他人平復恐懼驚駭—那不可知的各種心靈力量和世界雜訊……。 我們彼此自笑這是隔代遺傳,這種童年成長的「草蛇灰線」,留下了一些不明顯但仍存在的恍惚線索與若有若無痕跡,應該是我們兄弟成為讀心之人的「巫覡基因」吧。 年過六十,耳順之年的浩一完成了《孤獨管理

:一個人一生最核心的課題》,從我們開始患有老人失智的母親說起,充滿了理解和溫度;這本書,可以說是他幽微卻強大地「自覺」,進而在考掘自己、理解別人、通透歷史之後,獻給每一位害怕孤獨的人,最有鼓舞力量的心靈備忘錄了……。 自序 當緬梔花盛開的時候 去年夏天,與甫回國過暑假的兒子,兩人到西門路的園藝花圃買了一株高度兩公尺多的緬梔花樹,這棵樹是要取代花盆已經枯乾多時的角徑牡丹。新樹枝幹娉婷,葉茂花美,佇立在陽台外一隅,賞心悅目。 隨著天候轉冷,幾波寒流肆虐,緬梔葉子顯得零落,簡單幾筆的樹幹成了所謂的「鹿角樹」的形象,外觀索然,與脫釉的冬季霧霾天空一樣,像是新寡的吉普賽女人。 就在

年初一月十七日新聞,英國首相梅伊(Theresa May)任命翠西‧克魯希(Tracey Crouch)為「孤獨大臣」(Minister of Loneliness)。這則新聞令人好奇,孤獨的人事物也可以成立行政部門?這一個創新的行政命令,政策源於考克斯孤獨基金會(Jo Cox Commission on Loneliness)在二○一七年十二月提出的報告,超過九百萬位英國民眾表示:「他們常常或總是感到孤獨。」根據維基百科二○一七年資料,英國人口約六千五百多萬。換言之,在英國已經高達十三%的國民跟孤獨為伴,這個隱行的流行病,已經在退休、死別、分離等不同人生時刻,影響各年齡層的人。「對太多人而言

,孤獨是現代生活的悲哀現實」。茲事體大的社會問題是「現代生活的悲哀現實」。 考克斯委員會發表聲明指出:「孤獨不分長幼,一視同仁。委員會過去一整年獲知新手爸媽、身心障礙人士、看護者、難民體會的孤獨感。」這項聲明,指出過去的孤獨印象,從孤老、憂鬱和焦慮,已經外溢到「無所不在」了。 「為何英國要認命孤獨大臣?」這個新奇的官署,管理的卻是古老的心理議題。梅伊的聲明:「對太多人來說,孤獨是現代生活的悲傷現實。為了我們的社會、我們所有人,我希望面對這項挑戰並採取行動,處理老者、照顧者、失去至愛者──那些沒有人可以與他們談天或分享想法和經驗的人──所承受的孤獨。」 也是英國,經典搖滾披頭四

(The Beatles)有一首歌曲Eleanor Rigby,有人翻譯成〈看看所有孤獨之人〉,也有〈給所有孤獨者的歌〉。歌詞裡,第一段描寫了一位叫做Eleanor Rigby的老婦人,她寄宿在教堂擔任清潔工作,沒有結過婚,沒有家庭,也沒有親人,一個人煢煢孑立。她在打掃婚禮後的教堂,撿起掉在地上的米粒,那是傳統婚禮後,客人們祝福新人時往新人身上拋撒的。這樣熱鬧和歡樂的場面和Eleanor Rigby無關,她是一個徹底孤獨的人: 艾蓮娜瑞比 拾起教堂裡的米粒,婚禮剛結束 她活在夢裡 她在窗前等待 臉上掛著存放在門邊甕裡的表情 是為了誰 Eleanor Rigby

picks up the rice In the church where a wedding has been Lives in a dream Waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? 第二段描寫教堂的麥肯錫老神父,雖然他主持這間教堂,但早已沒人來聽他布道撰文: 麥肯錫神父 寫著沒有人聽的講道詞 沒有人上教堂 看著他辛勤工作 夜半無人之際縫補破襪 他在意的是什麼? Father McKenzie

Writing the words of a sermon that no one will hear No one comes near Look at him working Darning his socks in the night when there's nobody there What does he care? 在第三段中,兩個孤獨的人終於相遇了,那是Eleanor的葬禮。神父埋葬了她後,拍了拍手中的塵土,走出墓園。如同孤獨的Eleanor,他也注定要被人遺忘。歌詞裡,披頭四哼著: 艾蓮娜瑞比 在教堂安息 孤伶伶地跟她的名字埋在一起 沒

有人為她送終 麥肯錫神父,拍拍手上的塵土 慢慢踱離她的墳墓 沒有人得到救贖 Eleanor Rigby died in the church And was buried along with her name Nobody came Father McKenzie wiping the dirt From his hands as he walks from the grave No one was saved 第四段,則是吟唱著每個人都是一座孤島,而救贖只存在於想像中: 這些孤獨的人們 他們來自何方? 這些孤獨的人們 他們歸向何

處? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? 我,曾經飄過一個念頭,「如果我是那位孤獨大臣」,該如何挽起袖子,開始幹第一個活?先擘畫「孤獨地圖」吧!地圖裡面有哲學論述、心理分析、社會人道、醫療資源……甚至宗教力量、美學教育。這個孤獨心理工程太浩大了,先盤整所有資訊,之後分類,我的策略是「切分,再逐一擊破」。 英國的「孤獨大臣」專責解決孤寂問題,英文loneliness 傾向「寂寞、孤單」的意義,然而中文的「孤獨

」卻有「深觸內在的心理世界」意涵。如果我是那位孤獨大臣,施政內容應該「寂寞+孤獨」兼具。我的「孤獨地圖」有青春的孤獨、失戀的孤獨、中年卡住了的孤獨、初老的孤獨、失業的孤獨、失婚的孤獨、退休的孤獨、失智前的孤獨……也有美學的孤獨、藝術的孤獨、哲學的孤獨、宗教的孤獨……。 《安妮霍爾》(Annie Hall)是一九七七年(第五十屆)奧斯卡最佳影片獎作品,屬浪漫喜劇類。自導自演的伍迪‧艾倫(Woody Allen)在影片開始時,說著一則「人性的荒謬」笑話:兩個老太太下榻在卡茨基尼山假日酒店,其中一個說道:「這裡的食物真難吃。」另一個說:「是啊,而且量還這麼少。」 「難吃、量又少」,接著伍

迪‧艾倫他說出了自己的感慨:「這跟我對人生的看法是一樣的:充滿了孤獨,悲傷,苦難和不幸……而這一切又都結束得太快了。」 所謂「難吃、量又少」的人生,「抱怨、訴苦」是其中一個態度;「不理不睬」一切隨緣亦可;「蒙昧、無知」摸著石頭過河也是辦法之一;「天行健,君子以自強不息」,積極奮發當然最好。但是,如果先預覽「孤獨地圖」,然後踏上人生發現之旅……或許,這也是個趣味辦法,可以學習孤獨、喜歡孤獨、運用孤獨,甚至,可以知道如何尋求他人協助自己「有一天」的孤獨。 今年三月下旬,有幾天東南風吹來,順心和暢,我發現陽台一株孤寥的緬梔樹,新葉紛紛冒出,鮮綠茂然,枝梢上端甚至多了不少幼嫩怯怯的花苞,在

料峭春風裡,欣欣希望又再度滋生。我勤奮地澆水,每每觀賞之際,總臆測下個月吧,當杜鵑花開始稀疏,應該就是緬梔盛開的時候。 初老的潛孤獨 我想,當退休朋友說《菜根譚》,他們已經跨入「初老」門檻 我有一些LINE的族群,有父親方面親戚的、母親方面親戚的、高中同學、大學同學、愛喝紅酒的、愛嗑話兒的……當然也有一些工作任務編制的。沒什麼驚人的族群對話,就是使用訊息保持一些關係,交換想法等等。近兩年,有幾個年紀相仿的老同學,他們陸續退休,有一陣子總會頻頻傳LINE或長或短,那些類似長輩文的小文章,讓我多了心思: 人在世間走,本是一場空;不必處處計較,寸步不讓。有利時,要讓人;有理時,要饒人;有能時,不

要嘲笑人!再好的緣分也經不起敷衍,再深的感情也需要珍惜。想的太多,容易煩惱;在乎太多,容易困擾;追求太多,容易累倒。 每一段都是句句珠璣,但是我怎麼覺得他們都「初老」了?書寫的人開始老了,慨然同意的人開始老了,傳訊息的人也開始老了,他們感慨這些言簡意賅的小句子,我倒是感慨他們的傳訊舉動。這些耐人尋味的話語短句,年輕時,都是耳邊風;中年時,這些叮嚀都是天邊雲,抬頭看覺得爽朗好看,低頭問他們剛剛看的雲長什麼樣子?不記得了。怎麼這些名言、話語像是明代洪應明的《菜根譚》(這本書列為「處世三大奇書」之一),以前沒空看,即使看了也覺得「說得好,文筆佳」,僅此而已。我們也來看看,《菜根譚》的小小部分內容:

徑路窄處,留一步與人行;滋味濃的,減三分讓人嘗。交友須帶三分俠氣,做人要存一點素心。憂勤是美德,太苦則無以適性怡情;澹泊是高風,太枯則無以濟人利物。冷眼觀人,冷耳聽語,冷情當感,冷心思理。 網路上也有檢視清單,當你自覺疑似有初老狀態時,有幾個日常檢查的項目:便利商店的發票變少了?開始攜帶保溫瓶出門?開始勸誡朋友少喝酒?喝茶愈來愈講究,吃飯開始變清淡?性情變得溫馴,不輕易與人發脾氣了?熟人面前話語開始叨叨絮絮談養生說保養?開始覺得江山如畫,喜歡揪團旅行?在臉書上貼出同學會踏青的照片,同時向未出席的老同學喊話:「不要固執、計較、愛面子!要及時行樂,活在當下!」「已經沒有那麼多時間了!」

從國家-社會之互動關係看新加坡分流教育之發展

為了解決波 旬 兒子 的問題,作者黃小芸 這樣論述:

基於「國家脆弱性」與生存及效率驅動所發展出的分流教育系統,是新加坡教育的重要特色。新加坡學子的「學力」表現向來也在各種評比與競賽上獲得肯定,並為國家培育未來領導階層與產業升級所需人才,但亦存在著過度「學業競賽」所帶來的高壓、以學習成績作為分流依據帶來的負面標籤效應,以及對資源不足弱勢家庭出身的學子不利的問題。本論文採用文獻分析法,檢視充滿菁英主義色彩的分流教育系統的形成背景,包含新加坡國家與社會關係的型態與共識(consensus),以及其間經歷的變革與在政治、經濟及教育政策領域上國家與社會間的互動,並使用Nordlinger國家自主性的概念性工具,描繪新加坡建國後50年間的分流教育系統的發

展歷程。在政治上可看得出屬於建立政府開放與柔軟形象、化解國家與社會歧異、增進一體感的作為。比較特別的是,這些作為所謂的凝聚效果並非僅是在凝聚社會間分立或對峙的力量,也在平衡不同階級間的相對剝奪感或化解貧富間的差距,而更係用來弭平國家主張經濟增長、穩定和秩序與社會間期待意義與價值的偏好分歧。自1997年起,當局就開始推動具有教育系統減壓功能的政策,試圖調整傳統填鴨式高壓學習的印象,首先是「思考學校,學習國家」、2005年「少教多學」、2008年正式取消在小學階段即進行分流,2012年「每所學校都是好學校」,都是在某些層面及程度上回應社會中因為教育系統過度競爭造成的高壓與焦慮,都可以視為對菁英主義

的漸進式修正。

波 旬 兒子的網路口碑排行榜

-

#1.佛陀釋迦牟尼傳奇的一生 - 菩提禪修

佛陀的父親淨飯王非常疼愛自己的兒子,為太子起名為喬達摩·悉達多,意思是「一切功德皆得成就」。 摩耶夫人生下太子後的第七天便辭世,太子由姨母摩訶波闍波提夫人撫養長大 ... 於 www.puti.org -

#2.揭秘佛的死对头:魔王波旬

他的儿子商主却是真诚的佛弟子)。佛陀在这里悬记:商主将来会修成辟支佛,而魔王波旬将来天命终了,会直接堕入地狱,然后 ... 於 www.wxkys.com -

#3.魔王波旬的好儿子(一)| 『教理行证』 - 正如法师弘法论坛

魔王波旬的好儿子(一). 悉达多太子在菩提树下将要成佛时,魔王波旬欲来扰乱,但并非魔王所有的儿子都站在魔王这边,以长子为首的五百儿子即站在菩萨一边 ... 於 www.zhengru.org -

#4.各大宗教中的魔王- 书评

如此一夜后,悉达多太子终得以成佛,号释迦牟尼佛。 儿子商主. 《大悲经·商主品第二》记载,波旬有五百个儿子,其中的大儿子名 ... 於 www.westnovel.com -

#5.釋迦牟尼佛的一生 - 身外之物的部落格- 痞客邦

佛陀以轉輪聖王的身份降生人間,佛陀的父親淨飯王非常的疼愛自己的兒子。 ... 佛陀的參悟驚動了魔王波旬,於是魔王派遣他的三個女兒前來魅惑佛陀,試圖 ... 於 unitysung.pixnet.net -

#6.第一品雙品(《法句經故事集》周金言譯)

該女人答應迦丘帕喇,如果能夠徹底治好她的眼病,她和兒子願意做他的僕人。 ... 波旬:佛法中的波旬有五種意義: (1)五蘊(2)造作(3)死(4)煩惱(5)魔波旬 ... 於 nanda.online-dhamma.net -

#7.第六天魔王- 維基百科

《大悲經·商主品第二》記載,波旬有五百個兒子,其中的大兒子名為惡口,也叫商主。波旬不信佛法,但商主卻是真誠的佛弟子,常勸阻父親波旬不要行不義的事。佛陀曾授記商 ... 於 zh.wikipedia.org -

#8.佛陀为什么对魔王波旬如此宽容?当我们得知波旬前世

波旬 有一个儿子叫做商主,虽然波旬非常排斥正法,但是他的儿子却是一个虔诚的佛弟子。 佛陀曾经授记到:商主将来会成为辟支佛,而波旬在将来天命 ... 於 www.360kuai.com -

#9.灵隐寺五百罗汉堂——优波毱多尊者(021)

优波毱多是秣菟罗商人的儿子,最早跟从的师傅是商那和修。开始的时候商那和修将他 ... 波旬狠狠地从耳朵里揪出一条臭蛆,什么也没听清,也可能是着急的 ... 於 www.lingyinsi.com -

#10.【佛陀十大弟子傳】頭陀第一‧摩訶迦葉尊者上宣下化老和尚講述

因為他父母親沒有兒子,於是向大畢缽羅樹的樹神來祈禱求兒子:「樹神啊,你給我一個兒子吧!」 ... 雖有魔王波旬這個魔和魔民;一般的魔子、魔孫,他們都護持佛法,就都不 ... 於 www.drbachinese.org -

#11.釋迦牟尼菩提樹下成佛

魔王波旬不服:「佈施可不是嘴巴說說而己。我佈施過一次,逐做了魔王 ... 第二位王后生了兩個兒子,第一位王子發願,將來要成為大梵天王,請一千位已經 ... 於 yuibedouin.blogspot.com -

#12.魔界默示錄 惡魔傳說解密 - 第 174 頁 - Google 圖書結果

... 波旬前來搗亂。但他的長子卻不以為然,欲加勸阻。波旬長子商主對父王說:父王您這麼做,兒子心裡不快樂,因為您現在和悉達多菩薩作對,恐怕將來後悔都來不及啊!魔王波旬說 ... 於 books.google.com.tw -

#13.南漂高雄打拼!28歲男返家遭水泥車輾過父母南下忍痛拔管

... 兒子繼續受苦,今(12)日上午決定拔管。 我是廣告請繼續往下閱讀. 警方 ... 雲林8旬騎士遭水泥車撞上連人帶車拖行慘送醫 · 宣布退出2024總統大選!王建煊 ... 於 www.nownews.com -

#14.疑住處被兒賣掉7旬老夫妻帶家當「睡超商2周」 - 東森新聞

讓老人家居無定所引來社會關注,不過鄰居透露,兒子賣房後有幫忙父母租屋兩次,一次是堆積物品太多,房東不願承租,另一次則是嫌空間太小,住所弄得一團亂 ... 於 news.ebc.net.tw -

#15.文殊師利菩薩降伏魔王波旬

一日,阿難尊者告訴舍利弗尊者,說自己曾見過文殊師利顯現神通變化。阿難尊者說道:昔日,佛在舍衛國祇陀林中的給孤獨精舍,與八百位大比丘僧,及一萬 ... 於 www.fodizi.tw -

#16.十八羅漢

是佛祖釋迦牟尼作為太子時唯一的親生兒子,后隨父出家。相傳他剛出家時調皮頑劣 ... 古印度有個叫波旬的惡魔,煽動人們拆寺毀廟,殺害僧人,劫掠佛經。龍王激于義憤 ... 於 www.yunyangtemple.org.au -

#17.2.63章欲界魔王波旬和大红龙撒旦

长者善财就是善财童子,是大势至和观世音菩萨的儿子。善财都要听魔王波旬的教令,可见魔王波旬就是大势至菩萨的魔王身。 《大集大虚空藏菩萨所问经》 於 onebigstone.com -

#18.身居“三寸黄泥地”,屡经磨难终不悔-- 高瑜发自中国的呐喊

如今高瑜年近8旬,虽然受到当局的严酷打压和封杀,仍然笔耕不辍,以一位 ... 乌外交部发言人谴责中国红歌手在马里乌波尔剧院轰炸惨案废墟高唱《喀秋莎》 ... 於 www.voachinese.com -

#19.釋迦VS波旬的這一戰讓人很感動,零福變成神器

不過動漫就不同了,能夠讓人看清楚更多的細節。而在《終末的女武神》第二季下篇中,也就是釋迦VS第六天魔王波旬的這一場戰斗中 ... 於 skiingno.com -

#20.佛陀的一生

命名大典:佛陀以轉輪聖王的身份降生人間,佛陀的父親淨飯王非常的疼愛自己的兒子。 ... 魔女獻媚:佛陀的參悟驚動了魔王波旬,於是魔王派遣他的三個女兒前 ... 於 miao3333.blogspot.com -

#21.波旬波旬_百度百科簡- 波旬

... 波旬有个儿子叫做商主,虽然波旬非常排斥正法,但是他的儿子却是个虔诚的佛弟子。 佛陀曾经授记到:商主将来会成为辟支佛,而波旬在将来天命终尽时 ... 於 zh22a0200.newtodayinstocks.com -

#22.剛搶通...2米高土石流再襲嘉141線車道遭淹沒

屏東疑氣爆意外8旬翁被救出兒子 ... 波假扣押逾6千萬 · 新聞專題 · 打假特攻隊 · 網傳滅登革熱病媒蚊藥物含劇毒 ... 於 news.cts.com.tw -

#23.魔王波旬三个女儿分别是谁

(魔王波旬因为过去供养过辟支佛一钵饭的功德而成为六欲天主,但他经常谤法、并欢喜佛法被消灭。他的儿子商主却是真诚的佛弟子)。佛陀在这里授记:商主 ... 於 www.mengou.net -

#24.佛陀的一生(擷取~觀音辦公室)

... 兒子羅睺羅最後一眼,毅然 ... 此時太子再次顯神力,以手指著魔軍波旬說: 我過去久遠劫來,廣修功德,供養無量諸佛聖賢,福德智慧不可思議,並不是波旬你的魔力所能摧毀的! 於 www.xn--3kq178az4a195k.tw -

#25.中國佛教美術史 - Google 圖書結果

... 波旬兒子阻王攻打的畫面。另,畫幅右下有三身、頭戴冠的女子,王的三年輕貌美女兒,她們搔首弄姿,圖色。以力,剎時她們成三白的老,出現在畫幅的左下。此作的構圖式、軍攻打以波 ... 於 books.google.com.tw -

#26.佛陀成道的故事 - 佛法就是活法

後來生下一個名叫喉羅的兒子。當羅睺羅出生時,太子嘆氣道:“ 羅睺羅有般奴 ... 過了第七日深夜,傳說當這時候,太子在禪定中現出魔境擾亂,即魔五波旬 ... 於 bodhilalaland.wordpress.com -

#27.天道中的魔王???釋迦牟尼佛也有冤親債主 - 機票- 痞客邦

的冤家是魔王波旬Q:天道中的魔王跟佛神不合能不能跟我說魔王波旬 ... 兒子的勸告,就發動了全部魔軍去惱害太子,那時候無央數猙獰 ... 於 xx111471.pixnet.net -

#28.波旬為何會墮落成魔王? - 正覺教團弘法視頻

結果在當場裏面,就有魔波旬也在大眾裏面,他就出了聲音,就跟世尊說:「你不要違逆梵天啊!如果你違逆梵天的說法,你會有不利的。你如果是為了貪著於要把梵天收為弟子,要 ... 於 video.enlighten.org.tw -

#29.【中台世界】─ 佛典故事目錄

魔王波旬聞佛所說,反被佛陀的大無畏心所震懾,致使愁憂悔恨,生大怖畏,立即現回 ... 長者聽了十分憂心,便帶著兒子到外道六師的住所,希望為兒子求壽,結果六道外師 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#30.灵隐寺五百罗汉堂——无胜尊者(157)

... ,波旬请故入涅槃。佛身常寻法界住, ... 无胜笃信佛教,在他的带领下全国的百姓都信奉佛教,而他的一千个儿子,在他的劝导之下,也相继出家为僧。 於 www.lingyinsi.org -

#31.大瘟疫中什麼樣的人能留下來魔王最後的詛咒如何過去

魔王波旬看到釋迦牟尼佛度了很多人,心裡很不舒服,他來見佛,請佛趕快涅磐:“你度了那麼多人了,可以涅磐了。”佛祖覺察到自己與娑婆眾生的緣分已到,就 ... 於 www.soundofhope.org -

#32.即時新聞- 中時新聞網

拜登連任路再蒙陰影兒子吸毒買槍遭起訴. 06 ... 大直民宅倒塌…9旬翁急拿藥!李四川「這舉動」家屬動容了. 於 www.chinatimes.com -

#33.战胜天魔波旬之五力 - YouTube

战胜天魔 波旬 之五力. No views · 5 minutes ago ...more. 每日分享佛语故事. 12 ... 儿子 是可以免税的. 晨祷6点半 New 291 views · 51:56. Go to channel ... 於 www.youtube.com -

#34.海涛法师【不管在家出家,你的冤親債主、魔王波旬

我們的煩惱像汽油一樣,汽油千萬別碰觸火苗,不能放逸自己,要小心境緣。有一次有個老菩薩問我,海濤法師,您兒子現在幾歲了?我說阿嬤,你關心孫子就好 ... 於 life-tv.org -

#35.一貫道白陽天使的使命| 魔王波旬對佛說:在末法時期,我將令 ...

... 波旬對佛說:在末法時期,我將令我的徒子徒孫混入僧團,披你的袈裟, ... 兒子後,張父每日親授詩書,期盼兒子成為有用的人。 「瞻彼淇澳,菉竹猗猗;有斐 ... 於 m.facebook.com -

#36.波旬丨剧本杀复盘解析完整版_测评简介_凶手剧透

... 儿子平西加措【张云龙】,他的怀里抱着襁褓中的弟弟西德尼玛【刘浪】,知道发生火灾的多吉,带着儿子们赶回了香格里拉。 另外一边扎西、达娃两人,在返回香格里拉时 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#37.《大悲經》:佛陀被詛咒涅槃,魔王波旬的兒子成佛?

佛經上說,魔王波旬的兒子叫商主,他對繼承魔王波旬他化自在天的位置完全沒有興趣,人往高處走,他決然投奔到佛的陣營。 本以為大樹底下好乘涼,沒想到商 ... 於 kknews.cc -

#38.魔王波旬成佛了吗

简介:80年代后期,狼牙侦察大队狙击手为救观察手范天雷,被敌狙击手“蝎子”狙杀,儿子何晨光立志继承父志。15年后,范天雷已是狼牙特战狙击手教官,他鼓励全国青少年 ... 於 so.ixigua.com -

#39.7旬夫妻溺斃車內兒慟:曾勸雨天別出門做生意

防基泰建設脫產北市府聲請首波假扣押逾6千萬. 防基泰建設脫產北市府聲請首波假扣押 ... 屏東疑氣爆意外8旬翁被救出兒子命喪火窟. 屏東疑氣爆意外8旬翁被救出兒子命喪火窟. 於 www.msn.com -

#40.揭秘佛的死對頭:魔王波旬一場曠世驚天的大決戰

(魔王波旬因為過去供養過辟支佛一缽飯的功德而成為六欲天主,但他經常謗法、並歡喜佛法被消滅。他的兒子商主卻是真誠的佛弟子)。佛陀在這裡懸記:商主將來會修成辟支佛,而 ... 於 big5.xuefo.net -

#41.認識釋迦牟尼佛

姨母摩訶波闍波提,為淨飯王繼后,撫養太子。她把太子當作親生兒子一樣疼愛,使太子仍舊在幸福舒適中生活長大。 七歲時,太子開始讀書。淨飯王聘請名師教他學習梵文 ... 於 medium.com -

#42.波旬如此宽容?当我们得知波旬前世,才恍然大悟>佛陀为什么 ...

... 波旬有个儿子叫做商主,虽然波旬非常排斥正法,但是他的儿子却是个虔诚的佛弟子。 佛陀曾经授记到:商主将来会成为辟支佛,而波旬在将来天命终尽时 ... 於 ekada.teabotravel.com -

#43.北市男「膠帶封口鼻」陳屍床上…8旬老母坦承殺子悲吐「不堪 ...

警方調查後發現,死者為婦人的兒子,婦人遭逮捕後坦承,由於照顧兒子已40多年, ... 波衝擊. 柯文哲 民進黨 植物 國民黨 蔡英文 ETF 陳吉仲 書摘 美國 ... 於 www.storm.mg -

#44.疑不忿街坊兒子獲一學校取錄44歲女涉多次網上起底兩母子 ...

據私隱專員公署調查所得,被捕女子與2名事主認識,亦有一名與男事主年齡相若的兒子。在2022年11月至2023年5月期間,她涉嫌在社交平台的2個公開群組及2個個人帳戶內 ... 於 channelchk.com -

#45.慟!嘉義9旬婦才剛辦完癌逝兒喪事才隔1天命喪火窟

△9旬婦人才剛辦完兒子的後事,沒想到僅隔一天自己也燒死在家中。(圖 ... 遊戲6一波; 富房網; 女孩要幹嘛; SETN好想出去玩; 寶島神很大; 立馬聽. 首頁. 於 www.setn.com -

#46.漢譯佛經中的彌勒信仰--以彌勒上、下經為主的研究

森林裏有五百隻白兔,其中一隻母兔王和她的兒子,為了救助一切智光明,所以自殺了 ... 時,魔波旬往至佛所,到已向佛,即說誦曰:『彼(彌勒)必定當得,容貌妙第一 ... 於 ccbs.ntu.edu.tw -

#47.波旬 - lubianke.com

所谓欲是指物质五欲波旬波旬,Passhun,聲:稻田徹「第六天魔王」,傳說中 ... 儿子却是个虔诚的佛弟子。 佛陀曾经授记到:商主将来会成为辟支佛,而波 ... 於 ewiciz.lubianke.com -

#48.释迦牟尼佛的一生-企业官网

佛陀以转轮圣王的身份降生人间,佛陀的父亲净饭王非常的疼爱自己的儿子。 ... 佛陀的参悟惊动了魔王波旬,于是魔王派遣他的三个女儿前来魅惑佛陀,试图 ... 於 www.dunzhuxinbaozang.com -

#49.第六天魔王(搬运百度词条)

(魔王波旬因为过去供养过辟支佛一钵饭的功德而成为六欲天主,但他经常谤法、并欢喜佛法被消灭。他的儿子商主却是真诚的佛弟子)。佛陀在这里授记:商主 ... 於 m.douban.com -

#50.释迦牟尼佛的一生 - 自然游憩

佛陀以转轮圣王的身份降生人间,佛陀的父亲净饭王非常的疼爱自己的儿子。 ... 佛陀的参悟惊动了魔王波旬,于是魔王派遣他的三个女儿前来魅惑佛陀,试图 ... 於 base.ftourcn.com -

#51.谁可以把魔王波旬和佛对话的佛经发出来

魔王波旬说:“到你末法时期,我叫我的徒子徒孙混入你的僧宝内,穿你的袈裟,破坏你的佛法。他们曲解你的经典,破坏你的戒律,以达到我今天武力不能 ... 於 m.ximalaya.com -

#52.膠帶封嘴殺兒8旬老婦5萬元交保

... [NOWnews今日新聞]12日上午,台北市一名80歲的劉姓老婦人,疑似長期照顧患有小兒麻痺的52歲小兒子 ... 台北波麗士特展一窺警察分工及日常勤務. (43 分鐘前) ... 於 news.pchome.com.tw -

#53.長照悲歌!9旬母浸排泄物中凍死繭居兒出庭落淚道歉

... 兒子,因涉保護責任者遺棄罪遭警方逮捕。他於今(2023) ... 入秋首波東北季風要來了降溫時間出爐. 22 小時前. Reactions7. 繼續閱讀下一則 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#54.达义大和尚开示维摩诘经第五讲

我的话尚未说完,这时,维摩诘居士已走来对我说:'他不是帝释天尊,他是波旬魔王,天女也是魔王派来扰乱你的。 ... 于是世尊对富豪的儿子善德说:“你去探望 ... 於 www.chamshantemple.org -

#55.第六天魔王

在佛经故事中,释迦牟尼佛修行过程中曾多次拒绝波旬的诱惑,且波旬宣传日后将千方百计阻挠佛教徒的修行,使他们沉溺欲乐[1][2][3];魔波旬有时化身为佛菩萨、僧人、居士的 ... 於 www.wikiwand.com -

#56.14歲男孩罹怪病「血液流不進四肢」昏迷…醒來手腳全沒了

波 以耳也表示,雖然烏里韋的母親聽到截肢後,堅持用更正向的「刪除」形容 ... 8旬老婦捐款家鄉2.2億卻因轉帳金額過高遭銀行報警. 發佈時間圖示 2023-09 ... 於 www.ctwant.com -

#57.佛法概要(釋迦牟尼佛的一生)

(六種震動:震、吼、擊、動、湧、起)頓時天搖地動,連天上第六層寄居天的波旬魔王宮殿,也震動得非常厲害。 ... 兒子出家,一時思想不通,會產生痛苦。佛看到耶舍父親,就 ... 於 book.bfnn.org -

#58.嘉義永欽橋7旬夫妻滅頂溺斃檢警相驗溺水窒息死亡

官姓夫妻的兒子說,爸爸媽媽平時開車到梅山做生意、賣牛奶及養樂多,都會走台82東西向快速道路中和交流道返回水上家裡,是每天必經之路,曾多次跟爸媽說 ... 於 news.ltn.com.tw -

#59.【魔羅】【魔王波旬】【第六天魔王】_神話演繹

... 波旬是要經過地獄才得度的。(魔王波旬因為過去供養過辟支佛一缽飯的功德而成為六欲天主,但他經常謗法、並歡喜佛法被消滅。他的兒子商主卻是真誠的佛弟子)。佛陀在 ... 於 ixdzs.tw -

#60.雜阿含經卷第三十一

㉛ 波旬:惡魔的名字,是欲界最高天(他化自在天)的一位天主。 ㉜ 有為:有造作的;因緣而生的。「為」是「造作」的 ... 於 buddhaspace.org -

#61.《大悲經》:佛陀被詛咒涅槃,魔王波旬的兒子成佛?

為什麼佛陀讓魔王波旬墮阿鼻地獄卻授紀波旬之子商主為佛呢? 佛經上說,魔王波旬的兒子叫商主,他對繼承魔王波旬他化自在天的位置完全沒有興趣,人往 ... 於 read01.com -

#62.Re: [問卦] 釋迦為什麼不勸波旬成佛? - 看板Gossiping

... 兒子,他以非杖、非刀,以法征服這不荒蕪、無界標、無荊棘、富有、繁榮、安穩、幸福、無濁垢的土地直到海邊而居住, 當成為國王時,他得到什麼呢?他 ... 於 www.ptt.cc -

#63.菩提之树:释迦牟尼佛传 - Google 圖書結果

... 波旬如何喋喋不休地说着。悉达多仍然安如磐石一样地在菩提树下静坐着,他知道这 ... 儿子罗睺罗!” “波旬啊!波旬,你要知道:我的妻子耶输陀罗公主也很贤惠,儿子罗睺罗,也 ... 於 books.google.com.tw -

#64.第六天魔王

(魔王波旬因為過去供養過辟支佛一缽飯的功德而成為六欲天主,但他經常謗法、並歡喜佛法被消滅。他的兒子商主卻是真誠的佛弟子)。佛陀在這裡授記:商主將來會修成辟支佛, ... 於 www.newton.com.tw -

#65.天魔

我在那個時候,也當過天魔,我有一位妹妹,名叫迦羅(註:Kali,不知是否為印度教的卡利女神?),你那時是她的兒子。 ... 波旬出波旬出。 莫觸嬈如來及如來弟子。莫於長夜遭 ... 於 www.charity.idv.tw -

#66.阿含經故事選

... 波婆城,接受了鐵匠兒子純陀的最. 後菇茸供養,引起嚴重的腹瀉,勉強地走向拘尸城 ... 四、波旬,依《佛本行集經》說,他是欲界內的統領(大正大藏經第三冊第七七四下 ... 於 agama.buddhason.org -

#67.他化自在天_抖抖音

佛界,弥勒净土兜率天,魔王波旬他化自在天#神话故事 · @ 钱丢丢 · #南怀瑾先生#中国 ... 四合院:我的儿子是傻柱 · angularjs手机版文档 · 我打工那点儿事儿 · 重生之将门毒 ... 於 page.iesdouyin.com -

#68.波旬: 第六天魔王维基百科,自由的百科全书

由慈三昧波旬有个儿子叫做商主,虽然波旬非常排斥正法,但是他的儿子却是个虔诚的佛弟子。 佛陀曾经授记到:商主将来会成为辟支佛,而波旬在将来天命 ... 於 apunuv.mobilestoredealership.online -

#69.維摩詰居士與魔王波旬鬥法- 善卷轉法輪螺岩傳妙法

維摩詰為助釋迦牟尼佛弘揚不可思議的佛法,在佛陀時代示現於印度,並示現有妻子兒女的居士身,夫人名「無垢」,兒子名「善思」,女兒名「月上」,雖身 ... 於 blog.udn.com -

#70.魔王波旬對佛說:末法時 - smartypants的部落格- 痞客邦

... 魔王波旬對佛說:末法時以下是佛教界人人皆知的著名佛經故事,貼出來給初學者看: ... 兒子羅睺羅的一段教誨. smartypants・2013/12/18 · 星雲法師:有三種 ... 於 smartypants.pixnet.net -

#71.釋迦牟尼佛的一生

波旬 魔王知道他的魔女美人計失敗之後,心裏更加忿怒,就親自帶領許多魔兵魔將,用 ... 兒子出家,一時思想不通,會產生痛苦。佛看到耶舍父親,就問他說:“你是不是尋找 ... 於 www.lama.com.tw -

#72.俄烏局勢|與兒子及10歲孫逃出亞速鋼鐵廠七旬婦

... 波羅熱(Zaporizhzhia),當中包括長者和幼童。 70歲Valentina Sytnykova形容,「曾想過要告別生命,沒想到有人知我們仍在這裏」。她與兒子和10歲孫女 ... 於 news.mingpao.com -

#73.波旬神咒深度解析及修誦驗

釋迦牟尼佛其實舉了很多例子,即不止魔王波旬,如同他出現閻浮提世界,做菩提樹下降伏魔軍,在如同他娶妻耶輸陀羅生下兒子羅睺羅等,皆是示現。 ... 波旬天王更是於佛前承諾 ... 於 www.getit01.com -

#74.8旬老婦病逝放冰箱5年兒子說沒錢辦後事

蘆洲分局今晚接獲通報,八里有男子的8旬老母病逝後,疑因家貧沒錢處理後事,原本將屍體放在冰箱暫時冷藏,沒想到卻一放就放了近5年,警方表示, ... 於 www.cna.com.tw -

#75.佛魔對話,佛陀流淚?真相驚天動地,邪不壓正! - 菩提彼岸

你可以說他大言不慚,也可以說他真的「山人自有妙計」,《大悲蓮華經》中,佛告訴波旬的兒子商主,未來末法時,波旬眼看正法滅盡,極大喜踴欣慶得大稱意, ... 於 bestzen.pixnet.net -

#76.波旬神咒修法验——老顾师兄的“人到中年”

... 儿子的工作收入,家里的日子终于没有那么紧凑,老顾的“人到中年”才是最好的修行。 后记. 在涅槃经之中,释迦牟尼佛揭露波旬天王乃是他于娑婆世界的变化 ... 於 www.dazhouxian.com -

#77.自爆早年生活好大怨氣搵到錢都唔開心79歲馮素波潮玩社交 ...

馮素波接受《星光路上》訪問,分享在演藝圈的心路歷程,並透露開設社交網是為了讓兒子安心。資深員馮素波(波姐)雖然已經79歲,但心境仍相當年輕, ... 於 www.bastillepost.com -

#78.大佛頂首楞嚴經白話

必使淫機,身心俱斷,斷性亦無,於佛菩提,斯可希冀。如我此說,名為佛說;不如此說,即波旬說。 【解】 這時,世尊在大眾 ... 於 www.6laws.net -

#79.妻罹癌大兒子智能障礙台中7旬地瓜伯「一人扛6口生計」

台中一名七旬地瓜伯,一人得扛起六口生計,因為他的妻子罹癌,而唯一超過20歲的大兒子有智能障礙,另外三名小孩都還在念書,不少人將他的故事分享到臉 ... 於 news.ttv.com.tw -

#80.惡媳除夕夜持棍毆打8旬婆婆親兒子沒幫媽還補踹一腳

農曆年是華人家庭一家團聚的日子,然而,中國大陸湖南卻傳出有一名媳婦持棍毆打83歲的婆婆,將她打得頭破血流。事發當時,老婦人的兒子雖然在場, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#81.阿含經對超人間情境的描述及其意義

好笑的是,三位魔女回到波旬那兒時,波旬的反應,居然是幸災樂禍地說一首偈來嘲弄 ... 這時,鬼子母就說偈勸兒子勿啼,應靜聽法句。 在第4經也有類似故事。有一次,世尊 ... 於 www.mst.org.tw -

#82.父親節|七旬父陪癱兒走22年復康路風雨不改每日天橋學行5 ...

年屆七旬體能不復當年為兒子申請入住院舎. 可是當家珏情況有所好轉,蔡爸 ... 本港第五波疫情稍緩,復康機構回復正常運作,家珏現時周一至周五都要接受 ... 於 www.hk01.com -

#83.六旬婦為阻兒子被捕持菜刀襲警遭擊斃

重慶市萬州區警方周日(10日)處理一宗家庭糾紛,阻止一名男子打罵其前妻,對他實施約束控制時,其母持刀襲擊民警,被開槍擊斃... 於 hk.on.cc -

#84.馬鳴菩薩:弘傳大乘 - 第 168 頁 - Google 圖書結果

... 波旬終於了正知正見,波旬聽了當然不相信。不過,後來他果然在落到地獄受苦,他地獄受苦;不過,由於你兒子的緣終會解脫。佛陀對波旬說:「你有一個兒子叫商主,是虔誠的佛 ... 於 books.google.com.tw -

#85.法句經故事集

一個兒子,但她的兒子卻在剛學會走路時去世了。她為此悲. 痛逾恒,就抱著兒子的屍體 ... 佛陀在回程的路上遇見魔王波旬,魔王波旬當下問佛陀. 是否得到足夠的食物。佛陀 ... 於 s3-ap-northeast-1.amazonaws.com -

#86.疑爭家產起爭執七旬翁竟赴兒子住處潑油縱火

台南一名70歲林姓男子疑似因為家產問題,今天中午跑到兒子住處潑灑汽油縱火,造成妻子、兒子及媳婦都受傷,分別送醫急救,而縱火男子自己也燒燙傷被捕 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#87.《大悲经》:佛陀被诅咒涅槃,魔王波旬的儿子成佛?

为什么佛陀让魔王波旬堕阿鼻地狱却授纪波旬之子商主为佛呢? 佛经上说,魔王波旬的儿子叫商主,他对继承魔王波旬他化自在天的位置完全没有兴趣,人往 ... 於 www.163.com -

#88.天魔波旬的故事- 手機版

佛陀說道:「邪惡的魔波旬,你別再白費心機了!縱使有一百個、一千個魔波旬現身,你,也不可能嚇唬我兒子。我兒子是不會恐懼害怕的,他已從愛慾解脫,讓 ... 於 www.edupro.org -

#89.假“兒子”來電急用錢7旬婦失28萬元

(澳門電台消息) 70多歲婦人懷疑墮入電話騙局,被假“兒子”以急需資金周轉為由,騙走約28萬元。 司警稱,案中受害婦人接獲陌生來電,對方自聲是她 ... 於 www.tdm.com.mo -

#90.佛陀爲什麼對魔王波旬如此寬容?當我們得知 ...

因爲一切皆有因果,波旬改過自新的因果不在現在,而是在未來。波旬有一個兒子叫做商主,雖然波旬非常排斥正法,但是他的兒子卻是一個虔誠的佛弟子。 於 ppfocus.com -

#91.了解一下伽摩“印度神话中的爱神,第六天魔王波旬打扰修行 ...

如此一夜后,悉达多太子终得以成佛,号释迦牟尼佛。 儿子商主. 《大悲经·商主品第二》记载,波 ... 於 www.bilibili.com -

#92.搜索结果_佛教波旬的儿子和女儿都叫什么名字

佛教波旬的儿子和女儿都叫什么名字. 波旬为什么也是佛. 在《降魔经》中,波旬是潜伏在大目犍连尊者的肚子里面,甚至是控制他的意志。不仅仅是波旬,就连波旬的三个女儿也 ... 於 zhidao.baidu.com -

#93.第六百七十三章天魔王波旬_诸天大明联盟_历史小说 - 笔趣阁

亲眼目睹阿难血洗佛门净土,牛魔王微微愣了一下,随即咧嘴大笑:“妙极,妙极啊!” 没什么比看到佛门遭殃,更能让祂痛快的了。 儿子被观世音收为座下 ... 於 m.biquxs.com -

#94.p018 第二章佛陀的一生 - 星雲大師全集

傳聞,就在這種不可思議的甚深思惟中,掀起了天搖地動的景象,蟄伏的魔王波旬派遣 ... 其後經阿難再三請命,佛陀同意姨母摩訶波闍波提和五百女眾出家,這是最初的比丘尼 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#95.兒子被關鐵籠養40年8旬老母揭原因悲痛:我不敢生病

父母把孩子關在籠子,聽起來超不合理,總覺得像虐待,但若你了解真相,就會明白這位長輩的用心良苦! 圖片來源/今日頭條,下同 ... 於 www.teepr.com -

#96.役所廣司攜新作《我的完美日常》出席金馬影展!為台灣影迷 ...

... 波國標舞熱潮。 小檔《我們來跳舞》(Shall We Dance, 1996) (2 《我們 ... 旬飾演的菜鳥導演建立起革命情感。影片以幽默風趣的手法描繪電影的辛苦與 ... 於 www.wowlavie.com -

#97.法句經故事集

天魔波旬影響村民,使他們反對佛陀 · 勝利使人產生恨意 · 欲望之火 · 佛陀和一位飢餓的 ... 誤把佛陀當作兒子的婆羅門 · 製作禮物的布施者 · 恰恰好 · 穿木屐的比丘. 第十八 ... 於 www.budaedu.org