海洋保育工作站的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦海洋委員會海洋保育署寫的 海洋漫波季刊第8期(2021/06):踏尋東北角、北海岸海洋保護區 和宋欣真,吳龍靜,林天賞,羅進明,林美朱,李筱霞,蔡靜如,楊婉怡的 海洋漫波季刊第7期(2021/03):漫遊恆春半島海洋保護區都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台南北門王爺沙洲又見保育類動物海巡岸際巡查發現協處也說明:... 發現該海龜已死亡,第2機動巡邏站隨即通報第6巡防區指揮部、海洋保育署第6海洋保育工作站及國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心等單位協助處理。

這兩本書分別來自海洋委員會海洋保育署 和海洋委員會海洋保育署所出版 。

國立高雄科技大學 漁業生產與管理系 侯清賢所指導 王立勝的 臺灣鯖魚漁業發展六級產業化模式探討-以基隆一支釣漁業為例 (2021),提出海洋保育工作站關鍵因素是什麼,來自於一支釣漁業、六級產業化、基隆、訪談研究法、策略決策矩陣、鯖魚。

而第二篇論文國立臺南大學 生態暨環境資源學系碩士班 陳瀅世所指導 劉善德的 環境教育中的STEAM教案設計與評估之行動研究─以臺南市國小高年級為例 (2020),提出因為有 環境素養、STAEM教育、行動研究、氣後變遷、教學反思的重點而找出了 海洋保育工作站的解答。

最後網站熱愛海洋外還需要什麼條件?全台首批海保巡查員工作大解密則補充:台灣不但有數千名巡山員,現在也有巡海員了!1月11日起,海委會海洋保育署40位「海洋保育巡查員」,分派全國13處海洋保育工作站,專注於海洋保育 ...

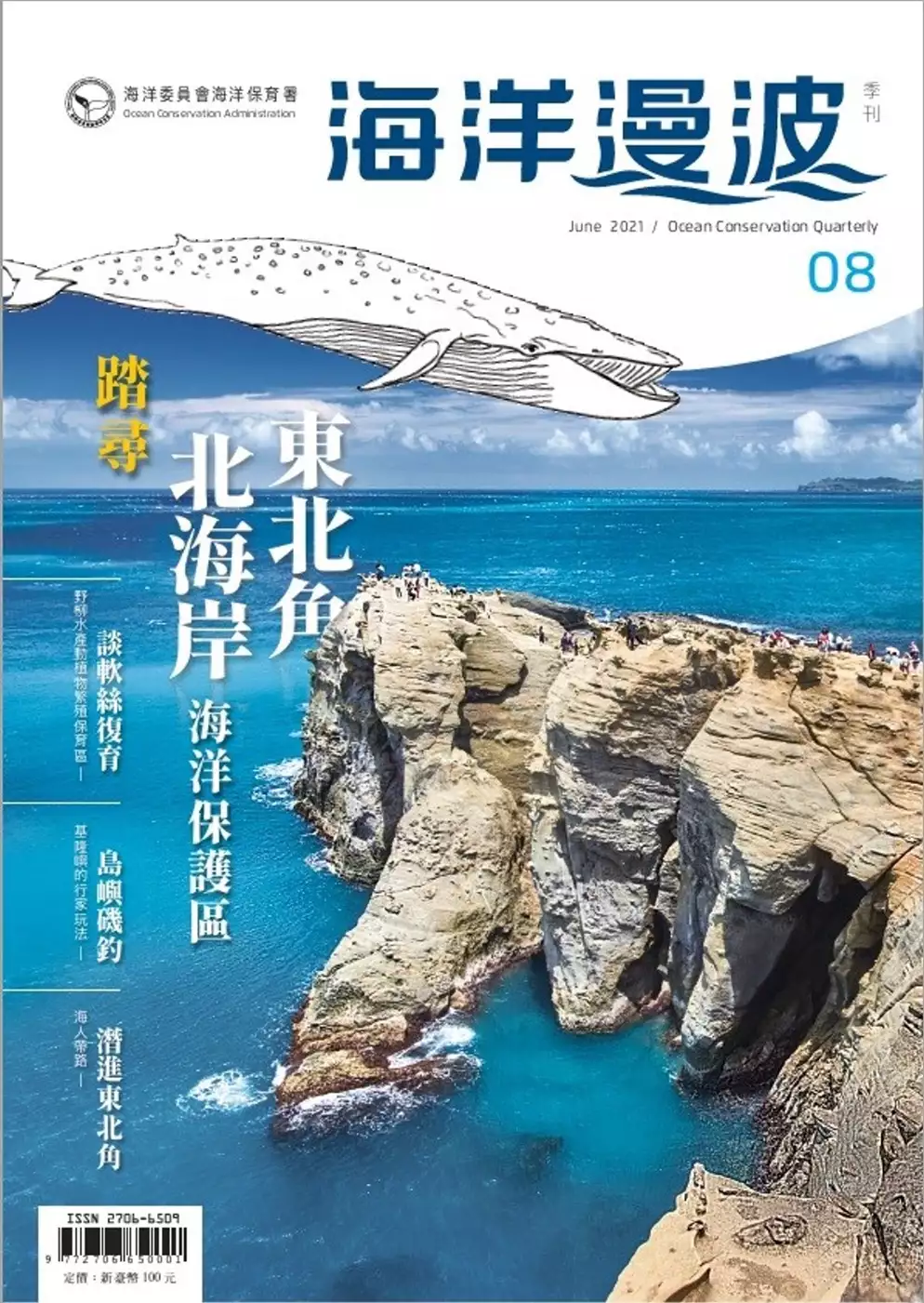

海洋漫波季刊第8期(2021/06):踏尋東北角、北海岸海洋保護區

為了解決海洋保育工作站 的問題,作者海洋委員會海洋保育署 這樣論述:

海洋委員會海洋保育署(下稱海保署)特別規劃第8期「海洋漫波」季刊,透過8篇好文章讓讀者身歷其境,一起踏尋東北角與北海岸。 首站帶領讀者到北方三島中的其中二島-花瓶嶼以及棉花嶼做生態調查,揭開該二島的神秘面紗。緊接著回到臺灣本島–野柳水產動植物繁殖保育區,一同欣賞這裡軟絲成功復育成果及生態環境的改變。 令人期待的2021基隆嶼國際磯釣賽因故延至9月舉辦,本期季刊邀請曾經參賽的海保署同仁分享基隆嶼磯釣資訊及2019年刺激精彩的參賽經驗;新北市釣魚地圖全攻略則提供了11處友善釣點資訊,其中在草里漁港舉辦的「草里釣魚吧」系列活動結合了親子釣魚、炭烤及魚拓等活動更是廣獲好評,喜歡

釣魚的民眾千萬別錯過這兩篇文章。 海保署的潛海戰將成員-Carol Xia,邀請到三位海人-資深潛水員帶讀者潛進東北角,透過海人的眼光,看見各潛點-龍洞四號、82.5K以及潮境不同的海底樣貌及生態,希望讀者看到海洋的美,一同加入保育的行列。 想探索更多海洋的奧妙嗎?到海科館逛逛吧!不論您是想多了解臺灣海洋生態系、認識黑潮生態物種或是想學習海洋文化,海科館豐富多元的展覽都能滿足您的需求。 女性擔任巡查員會面臨什麼樣的挑戰呢?第二海洋保育工作站的女站長分享工作心得,包含假日待命對生活的影響以及未來的生涯規劃,透過站長的分享不禁讓人佩服她堅毅的個性與強烈的責任感。 最

後,淡水區漁會李主任分享漁會執行廢漁網回收再利用的計畫與心得,除了透過各項作業讓漁友的回收更便利,漁會也藉由環教活動讓資源保育的概念能向下扎根。

海洋保育工作站進入發燒排行的影片

我應該是全台灣第一位把海龜志工完整拍成Vlog的人吧?!

就跟全台首篇"蘭嶼光害影響稚龜尋海行為"的碩士論文一樣,當第一不稀罕了((賊笑

今年總算拍成Vlog型式,免得被說海龜志工看起來都是爽玩。

這次我就拍些累爆的,巡攤、稚龜、實驗樣樣來。

感謝實驗室再讓我去參加海龜志工。

海洋生態暨保育研究室粉專:

https://www.facebook.com/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%9A%A8%E4%BF%9D%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4-648862975167394/

中間巡攤部分的觀影品質不佳,要改善挺困難的,畢竟以前沒人拍過這類型的影片找不到借鑒。

在沙灘上不能開燈,就算可以開燈又會跌倒。

還請各位......午餐的時候邊聽邊吃吧XD

然後這只是第一天而已,至於我去了幾天呢?

訂閱起來吧~

各節重點:

0:00 海龜志工序

1:39 抵達蘭嶼

4:43 抵達工作站

7:16 巡攤工作、海龜生態介紹

15:15 小海龜孵化

20:00 隔日上午活動

22:18 拯救受困海龜

25:14 尾聲-一日海龜志工

#海龜志工 #vlog #蘭嶼 #自由潛水 #freediving #海龜 #seaturtle

我的 ig : https://www.instagram.com/leonko0219/

人像寫真、潛水、復古車、攝影分享還有旅拍影片

BGM :

MBB - Island (No Copyright)

Mental Strain - Craft Case

DayFox - Lioness

Starfields - Hallman

‘Music by Epidemic Sound (http://www.epidemicsound.com)’

臺灣鯖魚漁業發展六級產業化模式探討-以基隆一支釣漁業為例

為了解決海洋保育工作站 的問題,作者王立勝 這樣論述:

基隆為臺灣鯖魚(Scomber spp.)漁撈生產主要產地之一,主要漁獲作業以扒網和一支釣兩大類為大宗,漁獲鮮度又以家計型一支釣漁業較高。然而,因一支釣鯖魚漁業主要漁獲銷售型態以生鮮類為主,其販售通路因具侷限性、發展型態未完全、漁獲附加價值低等問題,故漁獲價格相較於漁業生產與經銷模式相似之日本消費市場低靡。為探究家計型鯖魚一支釣漁產業未來轉型可行性,本研究選定基隆為研究地區、研究對象設定以鯖魚為主要漁獲對象之一支釣漁業,採用日本農林漁牧業的六級產業化模式為評估工具探討鯖魚一支釣產業轉型發展可行性。2021年11月至12月研究期間,透過港邊駐點實行現地調查和田野調查法,並針對鯖魚一支釣漁業主要

停泊與卸漁港口之八斗子、正濱、外木山、長潭里等處與當地漁業經營者進行半結構式訪談。再者,為促使本研究羅列策略更為符合我國產業和漁政單位管理的務實性,本研究亦藉由專家深度訪談法,透過策略決策矩陣規劃適合鯖魚一支釣漁業發展六級產業化模式策略。研究結果顯示,適合基隆鯖魚一支釣漁業發展的九大策略,包括:1.漁會整合在地漁業經營者漁獲2.利用認證搭配整合流通渠道3.發展短期畜養技術4. 漁產品初級加工5.社區支持型漁業6.流通通道整合後縮短與消費者之距離減少魚體腐敗7.流通通道整合後確保供應穩定8.提高魚價後促使漁業結構改變9.培養繼承者。

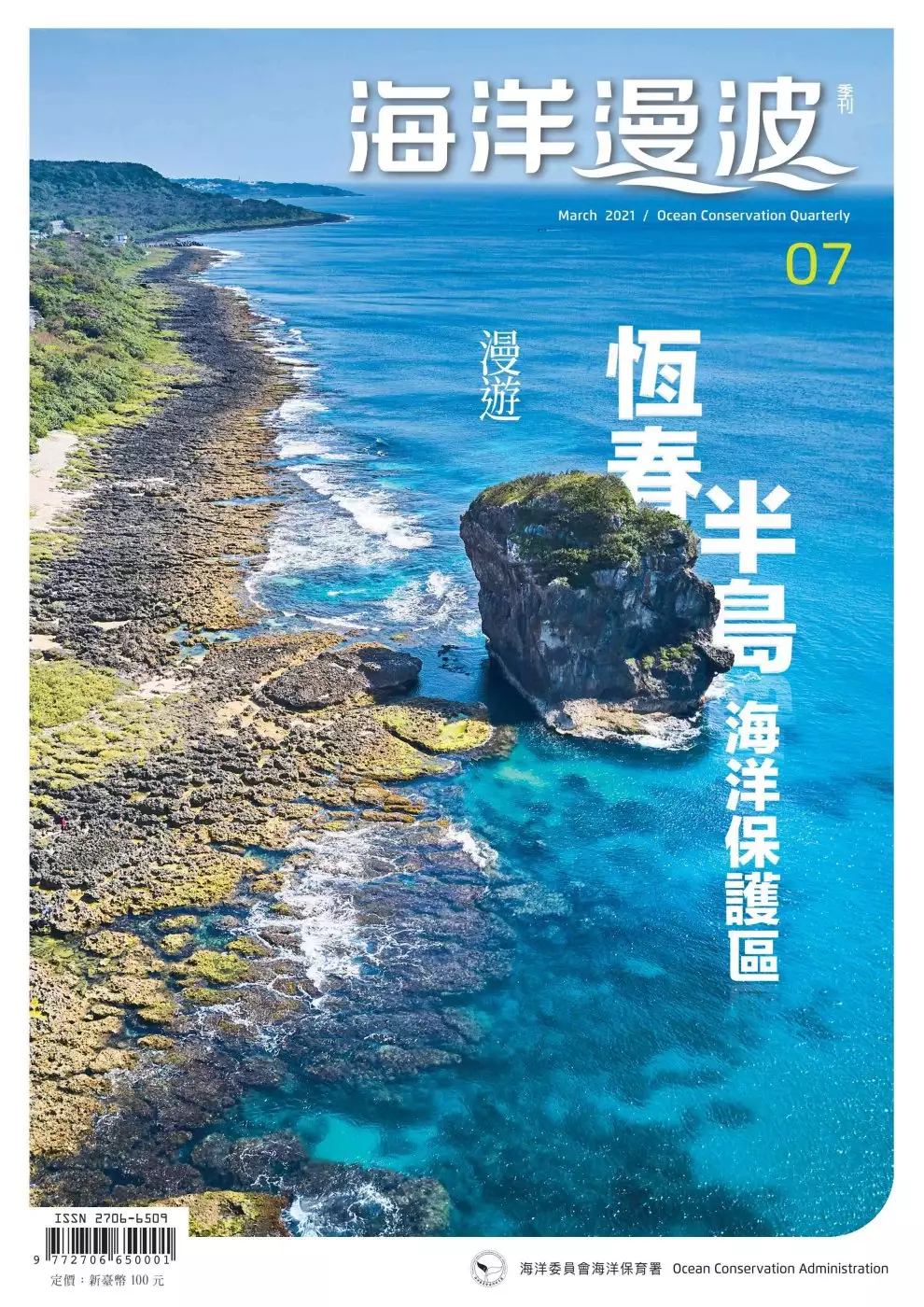

海洋漫波季刊第7期(2021/03):漫遊恆春半島海洋保護區

為了解決海洋保育工作站 的問題,作者宋欣真,吳龍靜,林天賞,羅進明,林美朱,李筱霞,蔡靜如,楊婉怡 這樣論述:

共計10篇精采文章,從國境之南墾丁國家公園出發,探索不一樣的恆春半島海洋保護區,介紹最新公告開放的11處友善釣點,並提供實用的釣遊建議。而潛水也是在地熱門的活動之一,至於去哪裡潛水?如何在享受潛水樂趣同時並兼顧海洋保育?就讓臺灣潛水執行長陳琦恩先生告訴您!如果想瞭解更多海洋生物知識,就到國立海洋生物博物館走走吧!除了「臺灣水域館」等3大必遊展區外,本刊更帶大家直擊海龜救援秘密基地,瞭解水族實驗中心海龜救傷收容及治療情形。另外,海保署招募的海洋保育巡查員已經派駐各工作站,本期特別請第八(屏東)海洋保育工作站巡查員分享工作內容及心得。 此外,本期特別訪問到墾丁國家公園

管理處許書國副處長談墾丁國家公園現況及未來展望;為了帶領讀者回顧20年前臺灣海洋污染史上最慘烈的風暴,本刊很榮幸邀請國立臺灣海洋大學及國立中山大學邱文彥榮譽講座教授撰寫「二十年後-阿瑪斯號事件的回憶與啟示」;最後,大仁科技大學許美芳副教授和讀者分享如何透過創意,讓廢棄的漁網再生成為環保袋的經驗,讓海廢有了新生命,也拓展了海洋環境教育的廣度。

環境教育中的STEAM教案設計與評估之行動研究─以臺南市國小高年級為例

為了解決海洋保育工作站 的問題,作者劉善德 這樣論述:

環境教育於我國十二年國教中列屬重大議題之一,各項議題皆具有跨領域學科的特性,而STEAM教育(Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics)正也是打破領域學習的教學概念,自STEAM教育發展相關議題教學中,便說明自然資源、環境議題、氣候變遷等內容合適運用於該教學方式,故本研究以發展主題式環境教育氣候變遷課程模組《綠色小尖兵的「碳」索篇「章」》,並融入運用STEAM教育內容進行教學。本研究共計進行四次教學施測,於臺南市四所國小高年級學童為研究對象,以質性資料教學反思、觀議課反饋、學童作品成果、軼事紀錄、教學影像為主,討論課程對學童環境素養的學習成

效,量化自編成就測驗卷及新生態典範量表兒童版為輔,評斷學童對認知與情意的吸收成效。研究結果合適運用STEAM教育進行環境教育教學,且能提升學童對教學內容相關議題的學習興趣,並於教學反思中發現課程模組雖具有較難且深入的內容教學,教學者需運用較多口頭提點與說明,以提升學童對本議題內容認知及情意態度,但僅於研究一施測結果情意領域達顯著差異性,以「生態危機」為主要提升構面,其次為「人類免除主義」構面;最後以本研究課程模組質性與量化結果討論,分別對課程設計、教學者、未來研究三個面向,提供後續實施及研究建議。

海洋保育工作站的網路口碑排行榜

-

#1.本署緣起與願景 - 海洋委員會海洋保育署

107年4月28日「海洋委員會」及所屬三級機關「海洋保育署」在高雄誕生,感謝眾人 ... 僱人力,招募海洋保育巡查員40員,於110年1月11日派駐全國十三個海洋保育工作站。 於 www.oca.gov.tw -

#2.海洋委員會海洋保育署編制表

海洋委員會海洋保育署編制表. 職稱. 官等. 職等. 員額. 備考. 署長. 簡任. 第十三職等. 一. 比照簡任第十三職等. 或列簡任第十三職. 等,為組織法律所定。 於 law.moj.gov.tw -

#3.台南北門王爺沙洲又見保育類動物海巡岸際巡查發現協處

... 發現該海龜已死亡,第2機動巡邏站隨即通報第6巡防區指揮部、海洋保育署第6海洋保育工作站及國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心等單位協助處理。 於 www.allnews.tw -

#4.熱愛海洋外還需要什麼條件?全台首批海保巡查員工作大解密

台灣不但有數千名巡山員,現在也有巡海員了!1月11日起,海委會海洋保育署40位「海洋保育巡查員」,分派全國13處海洋保育工作站,專注於海洋保育 ... 於 csr.cw.com.tw -

#5.保育動物寬脊露脊鼠海豚擱淺將軍區沙灘 - 蕃新聞

... 經確認該鯨豚已死亡多時,隨即通報海洋委員會海洋保育署第六海洋保育工作站、國立成功大學鯨豚研究中心及海洋保育署海洋生物保育科共同處理後續 ... 於 n.yam.com -

#6.今天就可以為海洋做的10 件事- Greenpeace 綠色和平

海洋 平衡氣候、供應氧氣,80% 的生物都以海洋為家,然而, ... 聯絡當地的民意代表,告訴她/他您全力支持海洋保護區成立,以及其他保育海洋的計劃。 於 www.greenpeace.org -

#7.海洋保育署連江工作站海洋保育巡查員派駐 - 討論區

海保署新生力軍40名海洋保育巡查員1月8日完成5天職前訓練,1月11日起派駐台灣本島及離島13個海洋保育工作站,協助有關海洋保護區巡查、海洋生物多樣性巡護 ... 於 board.matsu.idv.tw -

#8.海洋保育巡查員的評價費用和推薦,FACEBOOK、EDU.TW

台灣不但有數千名巡山員,現在也有巡海員了!1月11日起,海委會海洋保育署40位「海洋保育巡查員」,分派全國13處海洋保育工作站,專注於海洋保育事務。 於 edu.mediatagtw.com -

#9.海保海巡攜手近期少見救到受困沙灘健康活綠蠵龜

瀕臨絕種保育類野生動物綠蠵龜昨天現身彰化頂庄海域岸際。海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊三豐安檢所接獲海洋委員會海洋保育署第四海洋保育工作站轉 ... 於 newtalk.tw -

#10.高雄》海洋保育巡查員結訓13處工作站添新兵 - 自由時報

由海洋保育署招考、國家海洋研究院負責職前訓練的40名海洋保育巡查員,將於本月11日進駐台灣本島及離島13處工作站,協助海洋保育工作。 於 news.ltn.com.tw -

#11.又見海龜受困後寮岸巡協助安置 - 澎湖時報

... 通報發現一隻活體綠蠵龜受困,並經岸巡隊交由海洋保育署第十三海洋保育工作站人員將綠蠵龜就近送往水產試驗所澎湖海洋生物研究中心進行安置觀察。 於 www.penghutimes.com -

#12.守護海洋我來了! 海洋保育生力軍「巡查員」正式出發

海洋委員會海洋保育署甄選的40名海洋保育巡查員今(8)日完成5天的職前訓練,將自下週一(11日)起派駐臺灣本島及離島的13個海洋保育工作站,協助有關 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#13.漁民誤捕保育類「欖蠵龜」海巡細心照顧協助安置 - 鄉親新聞

... 安檢所獲報後隨即通報第六巡防區指揮部、海洋保育署第六海洋保育工作站、國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心及國立海洋生物博物館等單位協處。 於 www.shiangchin.com -

#14.海洋委員會海洋保育署海洋保育工作站 - 梧棲區中正國小

二、 海洋委員會海洋保育署業於110年1月起派駐海洋保育巡查員至全國13個海洋保育工作站,辦理海洋保育教育推廣事務。歡迎有需求之學校可主動與海洋委員會海洋保育署 ... 於 ccps.tc.edu.tw -

#15.鱟的史詩:臺灣三棘鱟保育特展專刊-特展系列08

此外,東、西方多個民間團體、海洋公園保育基金會、水族館與大學等,也分享了他們在各地推動公眾教育的方式 ... 與會者之一的 Kevin Laurie在當地設有小型工作站(圖17)。 於 books.google.com.tw -

#16.設立海洋保育署與國家海洋發展研究院建立海洋立國尊嚴

5月6日下午立法院進行黨團協商,設立海洋保育署納入協商結論,海洋主管 ... 護樹團體聯盟、童琳茜、台灣圖博之友會、台灣生態學會雲林工作站、澎湖縣 ... 於 www.sow.org.tw -

#17.海洋漫波季刊第7期(2021/03):漫遊恆春半島海洋保護區 - 博客來

除了「臺灣水域館」等3大必遊展區外,本刊更帶大家直擊海龜救援秘密基地,瞭解水族實驗中心海龜救傷收容及治療情形。另外,海保署招募的海洋保育巡查員已經派駐各工作站, ... 於 www.books.com.tw -

#18.藻礁巡護工作站正式啟用 - 桃園市政府

桃園市長鄭文燦今(20)日下午前往新屋區藻礁生態環境教室,出席「藻礁巡護工作站揭牌啟用典禮」時表示,桃園推動藻礁保育政策不遺餘力,共成立17個海岸巡 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#19.公告

一、依據海洋委員會海洋保育署(下稱該署)110年2月9日海保綜字第1100001254號函辦理。 二、該署於110年1月起派駐海洋保育巡查員至全國13個海洋保育工作站,辦理海洋保育 ... 於 new-marine.tn.edu.tw -

#20.海洋保育」友善環境講座開放報名

其中,10月17日(週日)上、下午各一場,上午將邀請海洋保育署金門海洋保育工作站站長徐維駿,分享「我在金門當海洋保育巡查員」,會中將分享金門海洋環境 ... 於 kepb.kinmen.gov.tw -

#21.海洋保育署海洋保育工作站聯繫表

教育局處. 海洋資源教育中心. 聯繫工作站. 聯繫窗口. 公務手機. 辦公室電話. 宜蘭縣政府教育處. 宜蘭縣立南安國民中學. 第一海洋保育工作站. 陳健澤站長. 0965173715. 於 school.cy.edu.tw -

#22.臺南王爺沙洲又見保育海龜海巡岸際發現協處 - beanfun!

... 隻海龜,上前查看後發現該海龜已死亡,第二機動巡邏站隨即通報第六巡防區指揮部、海洋保育署第六海洋保育工作站及國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心等單位協處。 於 beanfun.com -

#23.海保署出版《巡海誌》 一窺海保巡查員甘苦 - 青年日報

海洋保育 署招募首屆海洋保育巡查員,成軍迄今屆滿1周年,40位巡查員分別在全國13個工作站,負責近兩千公里的海岸線保育巡查工作,箇中艱辛難以為外 ... 於 www.ydn.com.tw -

#24.【生態保育】烏殻綠竹筍田守護保育類諸羅樹蛙的家!生計與 ...

生計與生命的共生結構農民成為第一線生態保育者 ... 透過「大林鎮區駐地工作站」及「上林社區駐地工作站」與當地社區交流及合作,南華大學投入地域 ... 於 www.foodnext.net -

#25.海洋委員會海洋保育署, 成功二路25號7樓, Kaohsiung (2022)

為辦理海洋生態保育與海洋資源永續管理業務,於民國107年設立海洋保育署,藉由海洋 ... 動物保護防疫處、MARN救援團隊中華鯨豚協會及海保署桃竹保育工作站即到場處理。 於 www.govermeta.com -

#26.綠蠵龜擱淺苗栗出水沙灘海巡救援送海洋大學照護

... 苗栗縣出水沙灘有1隻綠蠵龜擱淺沙灘,海巡人員即刻救援,並聯絡海洋大學及海洋保育署第四海洋保育工作站協助,後續由海洋大學將綠蠵龜載回照護。 於 www.chinatimes.com -

#27.今年第11起!!保育類綠蠵龜迷途擱淺海巡即刻救援保濕暫置

... 綠蠵龜擱淺沙灘,經海巡同仁至現場處置,同時聯繫國立臺灣海洋大學及海洋保育署第四海洋保育工作站同仁到場協處,後續由國立臺灣海洋大學人員將綠蠵龜載回照護。 於 www.cga.gov.tw -

#29.又現海洋悲歌!死亡海豚暴屍馬祖北竿海灘 - 聯合報

... 灘岸巡查時,於北竿鐵拳沃灘岸發現1隻死亡海豚,已死亡多時,立即完成現場管制,並通報連江縣產業發展處漁牧科與海洋保育署海洋保育工作站協處。 於 udn.com -

#30.海洋漫波季刊第7期-漫遊恆春半島海洋保護區(2021/03)

如何在享受潛水樂趣同時並兼顧海洋保育? ... 另外,海保署招募的海洋保育巡查員已經派駐各工作站,本期特別請第八(屏東)海洋保育工作站巡查員分享工作內容及心得。 於 www.govbooks.com.tw -

#32.海洋保育

“如果人生中有許多重要的抉擇,我想來到望安參與海龜志工保育的活動會是我人生中最重要的決定之. 一。沒有來到海龜工作站,我甚至不會想到我就這樣跟著完全不認識的十 ... 於 imb.ntou.edu.tw -

#33.沿近海漁獲較30年前減52% 環團籲速立《海保法》 劃設30 ...

農曆春節期間,才發生非法獵捕海洋保育類龍王鯛事件,反映臺灣沿近海漁業 ... 巡查員」至全國13處海洋保育工作站,將有助於落實海洋巡守、保育事務。 於 www.natgeomedia.com -

#34.保育類綠蠵龜擱淺苑裡岸際海巡及時救援保一命| 地方 - 中央社

一隻保育類綠蠵龜疑似迷途擱淺在苗栗縣苑裡鎮岸際,海巡署人員趕赴救援,所幸綠蠵龜生命跡象穩定,交由海洋大學及海洋委員會保育工作站人員協助後續 ... 於 www.cna.com.tw -

#35.處室公告為推動海洋保育教育推廣工作,請各校結合 ... - 七堵國小

主旨:為推動海洋保育教育推廣工作,請貴校結合海洋保育工作站合作辦理相關海洋教育宣導活動,請查照。 說明:. 一、依據海洋委員會海洋保育署110年2 ... 於 cdps.kl.edu.tw -

#36.海洋保育署業務簡介影片 - OTTO凹凸視覺整合

形象影片製作. 凹凸在2020年接下海洋保育署的任務,製作了一部精彩、好看的業務簡介。 於 ottonet.com.tw -

#37.漁民誤捕保育類「欖蠵龜」 海巡細心照顧協助安置 - OwlTing

... 安檢所獲報後隨即通報第六巡防區指揮部、海洋保育署第六海洋保育工作站、國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心及國立海洋生物博物館等單位協處。 於 www.owlting.com -

#38.萬種海洋生物僅88種獲保育!盼救台灣瀕危物種環團籲修法完善 ...

「綠色和平組織」近日發布台灣海洋生物保育調查報告指出,台灣鄰近海域生物多樣性相當豐富,光是魚類就超過3000種,將近全球的10之1。 於 www.storm.mg -

#39.海保海巡攜手近期少見救到受困沙灘健康活綠蠵龜 - 更生日報

瀕臨絕種保育類野生動物綠蠵龜昨天現身彰化頂庄海域岸際。 海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊三豐安檢所接獲海洋委員會海洋保育署第四海洋保育工作站轉 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#40.海洋與海岸管理 - 第 220 頁 - Google 圖書結果

尤其,「亞太經濟合作組織(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)」於 2011 年改組,將原先的「海洋資源保育工作組(Marine Resource Conservation Working Group)」 ... 於 books.google.com.tw -

#41.海保海巡攜手近期少見救到受困沙灘健康活綠蠵龜| 中央通訊社

瀕臨絕種保育類野生動物綠蠵龜昨天現身彰化頂庄海域岸際。海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊三豐安檢所接獲海洋委員會海洋保育署第四海洋保育工作站轉 ... 於 today.line.me -

#42.保育動物寬脊露脊鼠海豚擱淺將軍區沙灘-綜合新聞 - 新浪新聞

... 處、海洋委員會海洋保育署第六海洋保育工作站胡站長及國立成功大學鯨豚研究中心王教授,王教授於19時許抵達現場後,判定該擱淺死亡鯨豚應為露脊鼠 ... 於 news.sina.com.tw -

#43.海洋保育署- 海洋委員會全球資訊網

四、海洋非漁業資源保育、管理之規劃、協調及執行。 五、海洋污染防治之整合規劃、協調及執行。 六、海岸與海域管理之規劃、協調及配合。 七 ... 於 www.oac.gov.tw -

#44.海洋永續經營 - 第 29 頁 - Google 圖書結果

Restoration )、全國近岸海洋科學中心( National Centers for Coastal Ocean Science )和 ... 加拿大終於成立「漁業及海洋部( DFO ) ,肩負漁業及海洋保育的重責大任。 於 books.google.com.tw -

#45.海洋保育 - 我們的島

國立海洋科技博物館的潮境工作站就建立在當年的垃圾掩埋場上,科學家就近長期監測這片海灣,並著手進行小丑魚與珊瑚的復育計畫,「親近海洋、善待海洋、永續海洋」,海 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#46.海洋工作站連結網

這個單元主要是介紹在台灣沿海各地進行關懷與保育海洋的工作站,. 希望透過本網站的串聯,提供各地海洋工作者自由發聲的開放媒體,. 集合更多熱誠的夥伴與觀察紀錄,將 ... 於 www.ocean.org.tw -

#47.海保巡查員出書「巡海誌」分享如何海洋保育神救援! - 東台灣 ...

肩負海洋保育第一線巡查的任務,13個工作站四十位巡查員要負責近兩千公里的海岸線,其中艱辛難以為外人道。這是個「顧海」的工作,從一開始裝修海巡署廳舍 ... 於 easttaiwan.news -

#48.澎湖岸巡不畏風寒搶救受困活體綠蠵龜 - 三星傳媒

因天氣惡劣,農漁局協同海洋保育署第十三海洋保育工作站人員緊急先將活體海龜送往水產試驗所澎湖海洋生物研究中心安置,經判定海龜品種為綠蠵龜,長29 ... 於 www.tristarnews.com.tw -

#49.研習/活動公告

標題, 轉知海洋委員會海洋保育署(以下簡稱海保署)辦理海洋保育教育推廣工作一案。 ... 二、, 海保署業於110年1月起派駐海洋保育巡查員至全國13個海洋保育工作站, ... 於 163.30.50.1 -

#50.聯合國舉行首屆海洋大會聚焦海洋保育與永續發展

為期5天的會議期間,針對海洋污染、海水酸化與暖化、海洋生態保護及永續漁業等不同議題,舉行18次全體會議、7場合作夥伴對話、150場周邊會議及41場展覽 ... 於 icdfblog.org -

#51.漁民誤捕保育類「欖蠵龜」 海巡細心照顧協助安置 - HiNet生活誌

... 安檢所獲報後隨即通報第六巡防區指揮部、海洋保育署第六海洋保育工作站、國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心及國立海洋生物博物館等單位協處。 於 times.hinet.net -

#52.24小時捍衛海洋!援救擱淺鯨豚、鱟與賣放生、海保員日常

本集嘉賓:海洋保育巡查員林文琪(撰文by99) 文琪小姐現任海保署第二工作站的站長,師大生物系畢業後投入生態調查領域,曾擔任過教師,也有海鳥研究 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#53.崇德海邊驚見死亡鯨鯊海巡單位與有關單位就地掩埋 - 花蓮電子報

海巡署東部分署第一二岸巡隊昨天接獲民眾報案,指稱在立霧溪口北岸岸際發現乙隻鯨鯊疑似擱淺於岸際,立即前往現場了解,並通報海洋保育署第九工作站、 ... 於 www.ecoast.com.tw -

#54.海洋保育生力軍-巡查員正式出發!! - 大成報

【大成報記者張淑慧/高雄報導】海洋委員會海洋保育署(下稱海保署)徵選的40 ... 個海洋保育工作站,協助有關海洋保護區巡查、海洋生物多樣性巡護、海洋 ... 於 www.greatnews.com.tw -

#55.海洋保育工作站彙整- WinNews-威傳媒

擱淺 | 海巡署中部分署第三岸巡隊 | 海洋保育工作站 | 綠蠵龜 · 保育類綠蠵龜擱淺海巡救援保濕暫置 · 編輯中心|12 月28, 2021| 生活. 【威傳媒陳惠玲編輯】. 於 www.winnews.com.tw -

#56.公開甄選『海洋委員會海洋保育署聘用及約僱海洋保育巡查員 ...

一、海洋委員會海洋保育署聘用及約僱海洋保育巡查員40名公開徵才資訊,同步刊登於行政院人事行政總處網站事求人。 二、甄試簡章及報名表:請自行下載列印, ... 於 maec.nsysu.edu.tw -

#57.漁民誤捕保育類「欖蠵龜」海巡協助安置海生館 - 中華日報

... 安檢所隨即通報第六巡防區指揮部、海洋保育署第六海洋保育工作站、國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心及國立海洋生物博物館等單位協處。 於 www.cdns.com.tw -

#58.海洋委員會海洋保育署(以下簡稱海保署)辦理海洋保育教育 ...

二、, 海保署業於110年1月起派駐海洋保育巡查員至全國13個海洋保育工作站,辦理海洋保育教育推廣事務,並以師資培育及國中小學之學生為主要教育推廣 ... 於 www.twes.tyc.edu.tw -

#59.海保巡查員成軍周年出版「巡海誌」一窺其甘苦談 - 屏東時報 ...

肩負海洋保育第一線巡查的任務,13個工作站四十位巡查員要負責近兩千公里的海岸線,其中艱辛難以為外人道。這是個「顧海」的工作,從一開始裝修海巡署廳舍作為辦公室、騎乘 ... 於 pingtungtimes.com.tw -

#60.圖外之地:39個從地圖上逃逸的地理異數,一場新烏托邦的世界探尋

不過,把大陸棚工作站二號設於蘇丹的紅海外海—世界上最溫暖豐富的海洋生態環境—顯示出庫斯托真正的熱情在於保育。他開始與早期的盟友分道揚鑣。無論如何,大陸棚工作站也 ... 於 books.google.com.tw -

#61.海保巡查員成軍周年出版「巡海誌」甘苦談| 生活新聞| 20220107

肩負海洋保育第一線巡查的任務,13個工作站四十位巡查員要負責近兩千公里的海岸線,其中艱辛難以為外人道。這是個「顧海」的工作,從一開始裝修海巡署廳舍 ... 於 m.match.net.tw -

#62.連日驚見活體海龜受困岸巡不畏風寒協處安置 - 我的E政府

因天氣惡劣,農漁局協同海洋保育署第十三海洋保育工作站人員緊急先將活體海龜送往水產試驗所澎湖海洋生物研究中心安置,經判定海龜品種為綠蠵龜,長29公分、寬25公分, ... 於 www.gov.tw -

#63.漁民誤捕「綠蠵龜」 海巡人員救援細心照顧 - ETtoday財經雲

... 六巡防區指揮部、海洋保育署第六海洋保育工作站、國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心及國立海洋生物博物館等單位協處。 (漁民,綠蠵龜,海巡,照顧) 於 finance.ettoday.net -

#64.海保海巡攜手近期少見救到受困沙灘健康活綠蠵龜 - 芋傳媒

瀕臨絕種保育類野生動物綠蠵龜昨天現身彰化頂庄海域岸際。海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊三豐安檢所接獲海洋委員會海洋保育署第四海洋保育工作站轉 ... 於 taronews.tw