海洋委員會隸屬的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邵廣昭余欣怡姚秋如蘇淮呂翊維莊守正黃世彬寫的 臺灣百種海洋動物 和柳書琴等的 日治時期台灣現代文學辭典都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自海洋委員會海洋保育署 和聯經出版公司所出版 。

國立清華大學 環境與文化資源學系所 張瑋琦所指導 李秋雲的 蘭嶼達悟族的米食接觸歷程 (2021),提出海洋委員會隸屬關鍵因素是什麼,來自於蘭嶼(紅頭嶼)、達悟(雅美)、白米、飲食選擇。

而第二篇論文國防大學 政治學系 許如亨、郭盛哲所指導 張光瀚的 新時代心理戰思想:策略與對策 (2021),提出因為有 心理戰、恐怖主義、反送中、兩岸關係的重點而找出了 海洋委員會隸屬的解答。

臺灣百種海洋動物

為了解決海洋委員會隸屬 的問題,作者邵廣昭余欣怡姚秋如蘇淮呂翊維莊守正黃世彬 這樣論述:

本書精心挑選出百種海洋生物,整合了保育類以及友善釣魚類,從數量瀕危的白海豚,到釣友喜愛的黑鯛。就分類而言,從軟骨魚、硬骨魚、爬蟲類、鯨豚類到天上飛的海鳥類;從環境( 生態系) 來看,則包括了珊瑚礁、紅樹林、海草床、砂泥底以及大洋生態系。藉由不同的面向,呈現臺灣寶貴的海洋生物多樣性,並在各種人類與海洋生物互動的層次中,找出各具特色的物種,希望成為您認識海洋生物的入門檻。 主編者簡介 邵廣昭 邵廣昭主編是國立臺灣海洋大學海洋生物研究所榮譽講座教授,亦為中央研究院生物多樣性研究中心退休榮譽研究員,專長為魚類學、海洋生態、生物多樣性及保育。 鯨豚類1 0 鬚鯨科 1 2 小鬚鯨1

4 塞鯨1 6 布氏鯨1 8 藍鯨2 0 大村鯨2 2 長須鯨2 4 大翅鯨2 6 抹香鯨科及小抹香鯨科 3 0 抹香鯨3 2 小抹香鯨3 4 侏儒抹香鯨3 4 喙鯨科 3 6 柏氏中喙鯨3 8 銀杏齒中喙鯨3 8 朗氏喙鯨4 2 柯氏喙鯨4 4 海豚科圓頭亞科 4 6 小虎鯨4 8 瓜頭鯨5 0 虎鯨5 2 短肢領航鯨5 4 偽虎鯨5 6 瑞氏海豚5 8 海豚科其他類群 6 0 中華白海豚6 2 熱帶斑海豚6 4 條紋海豚6 6 長吻飛旋海豚6 8 弗氏海豚7 0 糙齒海豚7 2 印太瓶鼻海豚7 4 真瓶鼻海豚7 6 長吻真海豚7 8 短吻真海豚8 0 鼠海豚科 8 2 寬脊露脊鼠

海豚8 4 窄脊露脊鼠海豚8 4 海保救援網MARN 9 0 海龜類9 4 綠蠵龜9 8 玳瑁1 0 0 赤蠵龜1 0 2 欖蠵龜1 0 4 革龜1 0 6 海鳥類1 0 8 離海島礁的海鳥 11 0 鳳頭燕鷗11 2 黑嘴端鳳頭燕鷗11 4 紅燕鷗11 6 玄燕鷗11 8 白眉燕鷗1 2 0 沿海生活的海鳥 1 2 2 小燕鷗1 2 4 黑嘴鷗1 2 6 蒼燕鷗1 2 8 大洋性的海鳥 1 3 0 白腹鰹鳥1 3 2 大水薙鳥1 3 4 短尾信天翁1 3 6 軟骨魚類1 3 8 濾食性軟骨魚類 1 4 0 象鮫1 4 2 鯨鯊1 4 4 巨口鯊1 4 6 阿氏前口蝠鱝1 4 8

雙吻前口蝠鱝1 4 8 掠食性軟骨魚類 1 5 2 大白鯊1 5 4 尖齒檸檬鯊1 5 6 鼬鮫1 5 8 紅肉ㄚ 髻鮫1 6 0 平滑白眼鮫1 6 2 淺海狐鮫1 6 4 灰鯖鮫1 6 6 南方龍紋鱝1 6 8 友善釣魚類1 7 0 灘釣型的魚類 1 7 2 多鱗沙鮻1 7 4 斑海鯰1 7 6 星雞魚1 7 8 尖吻鱸1 8 0 黑棘鯛1 8 2 短棘鰏1 8 4 金錢魚1 8 6 花身鯻1 8 8 磯釣型的魚類 1 9 0 石狗公1 9 2 六斑二齒魨1 9 4 條石鯛1 9 6 杜氏刺尾鯛1 9 8 藍點鸚哥魚2 0 0 單角革單棘魨2 0 2 褐臭肚魚2 0 4 瓜子鱲2 0

6 點帶石斑魚2 0 8 青嘴龍占魚2 1 0 鱷形叉尾鶴鱵2 1 2 銀紋笛鯛2 1 4 船釣型的魚類 2 1 6 鬼頭刀2 1 8 雙帶鱗鰭烏尾鮗鱲2 2 0 藍圓鰺2 2 2 杜氏鰤2 2 4 三線磯鱸2 2 6 巴鰹2 2 8 花腹鯖2 3 0 日本竹筴魚2 3 2 日本馬加鰆2 3 4 南海帶魚2 3 6 其他硬骨魚類2 3 8 大洋或近沿海表層性硬骨魚類 2 4 0 翻車魨2 4 2 矛尾翻車魨2 4 2 黑鮪魚2 4 6 劍旗魚2 4 8 珊瑚礁硬骨魚類 2 5 0 曲紋唇魚2 5 2 隆頭鸚哥魚2 5 4 龍虎斑2 5 6 沙泥地的底棲性硬骨魚類 2 5 8 黑䱛2

6 0 大黃魚2 6 2 眼斑擬石首魚2 6 4 河海洄游性硬骨魚類 2 6 6 日本鰻2 6 8 出版者序 海洋物種何其多,從認識這百種開始 我們相信,如果您認識牠們,會從心底願意跟我們一起保護牠們。 您喜歡親近自然嗎?您認識多少動物呢?走進動物園,您可以親眼看見獅子、大象、長頸鹿或小爪水獺等瀕危動物,或從新聞看到臺灣黑熊、石虎的現況與困境。只是,即便臺灣四周環海,但對於多數人來說,對於海洋生物的認識遠遠不及陸域動物。因此,此書出版的目標簡單而明確,希望用最精簡、沒有壓力的篇幅,讓大家認識臺灣海洋生物多樣性之美。 海洋何其大,物種何其多,依據全球海洋普查團隊的科

學家們估計,大海當中的生物至少超過百萬種,人們迄今所認識且命名的,約略僅有二十萬種。而臺灣周邊記錄到的約一萬四千種,其中魚種就有三千多種,哺乳類、爬蟲類、鳥類超過百種,想要認識這數千種談何容易。千里之路,始於足下。就讓我們從百種開始吧! 如何從數千種挑選出百種,也非易事。感謝邵老師與來自各領域的專業夥伴,一起精心挑選出百種海洋生物。我們嘗試整合保育類以及友善釣魚類,從數量瀕危的白海豚,到釣友喜愛的黑鯛。就分類而言,從軟骨魚、硬骨魚、爬蟲類、鯨豚類到天上飛的海鳥類;從環境( 生態系)來看,則包括了珊瑚礁、紅樹林、海草床、砂泥底以及大洋生態系。藉由不同的面向,呈現臺灣寶貴的海洋生物多樣性,並

在各種人類與海洋生物互動的層次中,我們找出各具特色的物種,希望成為您認識海洋生物的入門檻。 甚麼時候可以用到此書呢?想看見鯨豚,到宜花東去賞鯨吧! 想看見海龜,到小琉球、澎湖、蘭嶼去吧! 想看見海鳥,可以到澎湖、連江、金門等離島試試。切記要保持距離,不要打擾、餵養,改變他們的野性。想看到書中的魚種?或一品美味的海鮮,靜下心來去釣魚,或者,逛逛魚市場,都有機會認識幾種。你會發現,生活當中有許多機會親近並認識這些海洋生物。 就算您暫時沒有打算去親近海洋、認識這些生物,特別感謝專業團隊的藝術家們,不論是插畫、編排,都讓這本書翻起來賞心悅目,就算沒有辨識物種的天賦,也可當作藝術書籍翻閱,或

者拿起畫筆測試自己的繪畫功力。 出版此書,為了大眾,也為了海洋委員會及所屬機關,以及公私部門愛海的夥伴們,希望透過美麗的編排以及雅俗共賞的文字,引導更多人親近海洋、認識並友善海洋生物。如此,海洋保育就成功了一半。 接下來,就讓我們走到室外,潛入海洋,齊心努力保護海洋。 海洋委員會海洋保育署 署長 黃向文 謹識 中華民國一○九年九月二十日 編者序 近四丶五十年來,臺灣沿近海漁業的日益枯竭及海洋生物多樣性快速消失的問題,助長了經濟開發和環境保育間的衝突,使得環保抗爭事件層出不窮。1997年起中研院動物所和幾個單位聯手,每年在中研院舉辦一屆「臺灣海洋環境大會」,為臺灣的海洋

環境把脈,宣導「放下魚槍,拿起相機」的保育理念。透過媒體的報導及專書的出版,喚起了國人對臺灣海洋保育的關心和重視,一些與海洋保育相關的民間組織也陸續成立。記得當年賈福相教授特別指出「立法丶研究及教育是海洋保育的三帖藥」。但20 多年來,臺灣的海洋環境及生態似乎仍未見起色。在這樣的時空背景下,「海洋委員會」及其隸屬的「海洋保育署」及「國家海洋研究院」終於在2018 及2019 年分別成立,得以從中央部會展開立法、研究及教育的實際推動海洋保育工作。 海保署的成立雖然距今才兩年,在創業維艱及人力丶物力有限的情況下,各項業務都已步入正軌。但是大家對於生活在我們周遭海域到底有多少種海洋生物,牠們的

名字丶數量、分布丶生態及生活習性等均所知甚少。《臺灣百種海洋動物》的出版可說是讓國人從認識、關心到保育海洋生物的過程中踏出了重要的一步。 臺灣的海洋生物根據《臺灣物種名錄資料庫》的登錄,目前已超過14,000 種。本書雖只介紹了其中102 種脊椎動物,但已涵蓋了迄今在臺灣所記錄到的32 種鯨豚丶5 種海龜;11 種海鳥中也有5 種是瀕危種;12 種軟骨魚類及42 種的硬骨魚類也包括了臺灣所有已被列入保育或瀕危的本土魚種,甚至有入侵物種。相信對於海保署在推動全民海洋保育的教育工作上應能有所幫助。 我們有幸為海保署編撰該署第一本的圖鑑,自然希望譲本書和傳統以分類形態描述為主的圖鑑有所不

同。因此在海保署長官們的殷切期盼下,決定採用編撰百科繪本的型式,不計成本地大幅增加了精彩的圖片,特別是不容易拍到標本照的鯨豚丶海龜及軟骨魚類。感謝國內幾位知名的生態畫家及水底攝影師,包括柯鴻圖的鯨豚丶鄭義郎的鯊魟丶海龜,鄭杏倩小姐及林家蔚先生的插畫,以及許多朋友熱心提供他們拍攝的精彩生態照或標本照等,在他們的情義相挺下,讓這本書得以有不同的面貌呈現給國人。在這裡也要感謝海保署的付託和信任,讓我們這些來自學界和民間團體的夥伴們可以共同合作來編輯這一本圖鑑。黑潮文教的余欣怡和科博館的姚秋如兩位負責鯨豚丶中華民國野鳥學會的呂翊維負責海鳥丶島人海洋文化工作室的蘇淮負責海龜;海大的莊守正和游紀汝負責軟骨

魚類,中研院的黃世彬博士和邵廣昭則分別負責友善釣魚類和其他硬骨魚類兩部分。在內容的撰寫上,我們也盡量用淺顯易懂丶可讀性高的文字,並加強每個物種的資源狀態及保育等級。把生硬的分類形態特徵,改成在圖片上直接標示該物種可資鑑別的主要特徵。只有魚類部分,因為種類多,在生態或生物學方面的研究資訊甚少,難以如願。這也說明了海洋生物為何在評估其瀕危狀態時,幾乎都是無危(LC) 或資料缺乏(DD) 等級的原因。當然,一本好的圖鑑除了需要圖文並茂之外,美編的功力更是重要。我們特別邀請莊小貴圖像設計工作室來擔綱,是因為他們在2014 年負責美編出版的《臺灣常見經濟性水產動植物圖鑑》一書,頗受好評的緣故。 海

洋生物多樣性的保育及漁業資源可否永續也是决定人類未來是否可以永續發展的關鍵。生物多樣性公約締約方會議歴年來所討論的議題已從陸域的保育轉變到以海洋保育為主。2015 年聯合國所公布的永續發展目標中,也將海洋獨立為一項目標14。換言之,海洋保育已是國際上的趨勢和共識。這本圖鑑的出版是臺灣順應國際潮流和趨勢的一項具體表現。相信海保署很快地還會再繼續規劃出版更多圖鑑,把臺灣周邊豐富的海洋生物多樣性介紹給國人,且讓我們拭目以待。 余欣怡、姚秋如、蘇淮、呂翊維、莊守正、黃世彬、邵廣昭謹識 中華民國一○九年九月二十日

海洋委員會隸屬進入發燒排行的影片

深圳博物館成立於1981年,現有歷史民俗館、古代藝術館和葉挺東江抗日遊擊指揮部舊址紀念館3處館址,建築面積5萬多平方米,是集收藏、保護、研究、展示、教育爲一體的大型總分館制博物館,國家一級博物館和全國紅色旅遊經典景區。

一、成立背景:-1980年8月26日,深圳經濟特區成立。1981年8月,廣東省博物館文物工作隊赴深,會同深圳市圖書館等單位工作人員,在全市開展文物普查,並對部分遺址和古墓群進行考古發掘,出土和徵集了大量文物。爲收藏、研究這些文物,展示深圳的曆史和文化,1981年10月17日,深圳市編制委員會批準設立深圳市經濟特區博物館,後更名爲深圳市博物館,2008年初改爲深圳博物館。

二、場館建設

1、古代藝術館-位於深南大道北側。1982年基建立項,並被列爲深圳市八大文化設施之一,重點建設。1988年11月建成開館。占地面積3.7萬平方米,總建築面積1.84萬平方米,展樓建築面積8000平方米。該館在20世紀80年代被譽爲國內最現代化的博物館,獲得“全國公共文化設施設計二等獎”,並被評爲“深圳改革開放十大曆史性建築”。2015年8月暫停開放,進行維修改造。

2、歷史民俗館-位於深圳市民中心A區。建築用地1.25萬平方米,建築面積3.36萬平方米,2008年12月建成開館。展樓共3層,包括5個基本陳列和2個專題展廳,展覽面積1萬多平方米。地下一層爲文物庫房。此外,展樓還建有多功能報告廳、貴賓廳、茶社、紀念品商店等配套服務設施。

3、 東江遊擊隊指揮部舊址紀念館-位於羅湖區南慶街13號,占地面積240平方米,建築面積794平方米。該舊址是深圳市級文物保護單位,2012年劃歸深圳博物館管理,2017年12月完成改造並對外開放。

三、編制及職能-深圳博物館是隸屬于深圳市文體旅遊局的市財政撥款公益性事業單位。2004年11月,考古隊從博物館獨立,成立獨立法人單位深圳市文物考古鑒定所。2010年1月,深圳市非物質文化遺産保護中心劃歸深圳博物館。目前,館內設有部室13個。現有在編人員129人,其中中級及以上專業技術人員91人。2014年底,深圳博物館建立理事會,成爲廣東最早實行理事會制度改革的博物館之一。深圳博物館的主要職能是收藏展覽文物、弘揚民族文化,具體職責包括:文物徵集、鑒定、登編、修複、複制、保管及陳列展覽,開展曆代文物、古代建築、古代藝術品、文物修複,深港地方史、民俗文化、博物館學及自然科學研究,考古發掘、文物宣傳出版等。

四、業務工作成果

1、文物收藏保護-深圳博物館藏品來自國家、省、市相關單位的調撥以及徵集和社會捐贈。現有各類文物藏品4萬多件,其中三級以上珍貴文物5400多件套。收藏改革開放史實物資料6000多件,處於國內博物館前列。收藏的商周青銅器、陶瓷器、近現代書畫和世界野生動物標本等處於省內先進水準。2015年,完成國家文物局經濟社會發展變遷物證征藏試點第一階段工作,制定了征藏工作流程和標準導則,爲廣東省乃至全國博物館開展該項工作提供了經驗。深圳博物館有設備先進、設施齊全的文物保護實驗室,包括文物保護修複室、常規實驗室、儀器室、X射線探傷室、文物薰蒸消毒室等,總面積500多平方米。擁有國家可移動文物技術保護設計甲級資質,可移動文物修複一級資質,複制、拓印資質。建立全方位多層次的文物保存環境監測系統,實行預防性保護與搶救性保護並重的措施,在該領域處於廣東省先進水準。每年開展大量文物保護修複工作。

2、陳列展覽

(1)基本陳列-深圳博物館曆史民俗館現有5個基本陳列。“古代深圳”、“近代深圳”、“深圳改革開放史”和“深圳民俗文化”系統展示了深圳的城市曆史及民俗文化,其中“深圳改革開放史”陳列開創了博物館徵集、收藏、研究、展示改革開放史文物的先河,成爲當代史陳列的典範,被評爲“第八屆全國博物館陳列展覽精品”。“走進野生動物的情感世界——貝林先生捐贈世界野生動物標本展”展出大量珍貴的野生動物標本。正在進行改造的古代藝術館原有“館藏青銅器”、“館藏陶瓷器”、“館藏牌匾”、“野生動物”和“海洋生物”5大基本陳列,改造完成後將推出“館藏書畫精品展”、“館藏古代青銅器展”、“館藏古代陶瓷展”3大基本陳列。東江遊擊隊指揮部舊址紀念館目前有基本陳列《葉挺將軍與深圳》,集中展示了葉挺將軍的戎馬生涯和抗戰期間他與深圳的不解之緣,以及深圳地區艱苦卓絕的抗戰曆史。

(2)專題展覽與巡展-深圳博物館以“引大展、求精品、重品質”爲目標,以原創、引進、合作辦展等形式舉辦專題展覽900多個,年均20多個。曾展出四羊方尊、金縷玉衣、秦始皇兵馬俑、越王勾踐劍等國寶級文物,以及英國、法國、美國、義大利、印度、埃及等國家和地區的文物藝術精品。堅持“走出去”的辦展思路,組織館藏古代藝術精品、出土文物、民俗文物、近代文物等赴香港、澳門、北京等地20多家境內外著名博物館展出,“深圳改革開放史圖片展”赴北京、四川等全國10多個城市展出,影響遍及全國。此外,還積極組織流動展覽到基層社區、公園、學校、部隊、企業巡展。2016年,掛靠在深圳博物館的“廣東省博物館協會陳列藝術專業委員會”成立,20多家地市級以上博物館加入。

3、學術研究-深圳博物館是深圳市重要的研究機構之一,在深圳地方史、改革開放史、深圳民俗文化、考古學、博物館學、文物及非物質文化遺産等領域具有較強的研究能力。《館藏文物預防性保護》課題通過國家文物局審核,被列入國家可移動文物保護總項目庫。深圳市科技計劃項目《動物標本製作和保存的環保安全新材料研究》通過驗收,共申請國家專利3項,發表高水準學術論文6篇,研製的標本防黴劑處於國內領先水準。此外,與廣東海洋大學、深圳職業技術學院、深圳易尚展示股份有限公司等合建研究基地,取得多項重要研究成果。

4、文物調查與考古發掘-深圳博物館曾組織參與深圳市第一、第二次文物普查,發現衆多遺址,上報深圳市政府公佈3批共36處文物保護單位,主持對大鵬古城、南頭古城等古跡進行維修。組織對鹹頭嶺、大梅沙、小梅沙、赤灣、鶴地山、向南村、追樹嶺、疊石山、鐵仔山、屋背嶺等數十處遺址進行考古發掘,出土大量珍貴文物,廓清了深圳7000年文明史和城市發展脈絡。其中,屋背嶺商代遺址和鹹頭嶺新石器時代遺址先後被評爲 “全國十大考古新發現”。

5、非遺宣傳保護-宣傳和保護非物質文化遺産是深圳博物館(深圳市非物質文化遺産保護中心)的重要職責。在宣傳方面,每年舉辦“歡樂鬧元宵”、“非遺進社區、進校園”、“文化遺産日”等展演展示活動20多場;組織非遺項目參加深圳文博會;拍攝大型專題紀錄片《鵬城遺韻》,在電視台播出。在非遺保護方面,積極開展非遺基礎理論研究,出版多本圖書;推動非遺項目申報國家、省、市級代表性名錄,全市現有市級以上名錄項目59項,其中國家級名錄項目7項、省級名錄24項;組織專家赴項目保護單位調研督查;組織非遺項目參加各類比賽,獲省級以上獎項10多個;舉辦多場非遺保護工作座談會、研討會、培訓會;制定《深圳市非遺保護補助經費管理暫行辦法》等制度,使全市非遺保護工作落到實處。

五、社會服務

1、參觀接待-深圳博物館是市民觀衆參觀學習、深圳市政府接待和外事活動的重要場所。開館至今已接待國內外貴賓及觀衆1000多萬人次。目前年觀衆量超過150萬人次,位居國內博物館前列。接待的貴賓有:江澤民、胡錦濤、李克強、溫家寶、劉延東、李源潮、汪洋、胡春華、尉健行、李嵐清等黨和國家領導人,聯合國秘書長加利、美國前總統尼克森、前國務卿基辛格、秘魯總統藤森、新加坡總理吳作棟、越共中央總書記阮富仲、緬甸總統吳登盛等外國元首政要。深圳博物館已成爲展示深圳和中國改革開放的重要視窗。近年榮獲廣東省博物館最佳導覽服務獎。

2、教育活動-深圳博物館堅持館內館外兩個陣地,爲市民大衆提供優質的文化教育活動。在館內舉辦“曆史文化大講堂”、“非遺手工坊”、“考古小作坊”、“繆斯少年體驗營”、“國際博物館日”、“環球自然日”、“小講解員培訓班”等品牌活動,每年100多場,使博物館成爲觀衆接受教育、享受高雅文化的殿堂。選派專家在市內外開設講座、培訓;編寫校本課程,深入全市大中小學校舉辦系列活動“博物館小講堂”。近年榮獲廣東省博物館開放服務最佳社區服務獎、最佳宣傳推廣獎等獎項。

3、志願者工作-深圳博物館現有各類志願者2000多人,包括團體志願者隊伍11支,隊伍規模及素質處於國內博物館前列。在博物館和志願者自治管理委員會的引導下,深博志願者全面參與展覽講解、諮詢引導、展品看護、宣傳教育、活動支援等工作,每年參與服務6000多人次,2萬多小時,成爲深圳博物館公共文化服務的重要力量。

蘭嶼達悟族的米食接觸歷程

為了解決海洋委員會隸屬 的問題,作者李秋雲 這樣論述:

本文聚焦於達悟族如何適應「白米」這個外來食材,取代芋頭成為日常主食。本文分作三個時期進行討論:「不食白米期(1895年以前)」、「米食引入期(1895-1945 年)」以及「米食盛行期(1945 年至今)」。本研究第二章進行地圖分析及歷史資料分析,1895年雖曾有西班牙人、荷蘭人、美國人、漢人、巴丹島人的登島紀錄,但幾乎沒有白米交流的事實,族人仍沒有食用白米,可稱作「不食白米期」。第三章著重於分析日治時期相關史料,1895至1945 年期間日本軍方及學者對蘭嶼展開多項研究,與族人有比較緊密的接觸,除了給予工作者白米作為酬勞,亦將族人帶往臺灣大島進行觀光。這時期雖與白米有接觸但生活中依然沒有依

賴白米,可稱作「米食引入期」。第四章進行多方面的資料統合,因1945 年後大量外移人員及宗教進駐、族人前往臺灣大島工作、現代化發展及國家政策的影響,白米在族人的生活中奠定成為「必需食材」基礎。此時,全島通電、電冰箱的運入、交通運輸便利、餐廳設立更為激烈,白米與族人的關係越加密不可分,可稱作「米食盛行期」。第四章最後一節透過民族誌書寫以呈現現今族人的飲食方式及影響飲食選擇的因素。本研究結論是:大部分達悟族長輩仍以芋頭地瓜為主食,接受長照照護者或年長無法到田裡農務的會隨家人食米。若同住家庭仍種植芋頭,回流的族人縱然依舊懷著旅台時的食米經驗,亦會日常食用芋頭,而家中無種植芋頭或未與原生家庭同住的回流

族人則趨向食用白米飯。本研究發現家庭對食用芋頭支持度較弱,將促使孩童直接選擇食米。學校開發民族教育教導傳統文化之餘,營養午餐亦儘量安排每周一次的食用傳統飲食,以提升孩童恢復食用芋頭。白米造成達悟族的飲食變遷並非一朝一夕所成,需從歷史脈絡去追尋族人的身體經驗,無法單憑檢討現在重不重視芋頭文化來解釋之。達悟族對白米的適應歷程雖不長,但族人食用白米是經過了飲食的選擇,而人口流動對飲食的改變往往超過自然環境所帶來的影響,「以白米為主食」在年輕的達悟族人生活當中早已根深蒂固。

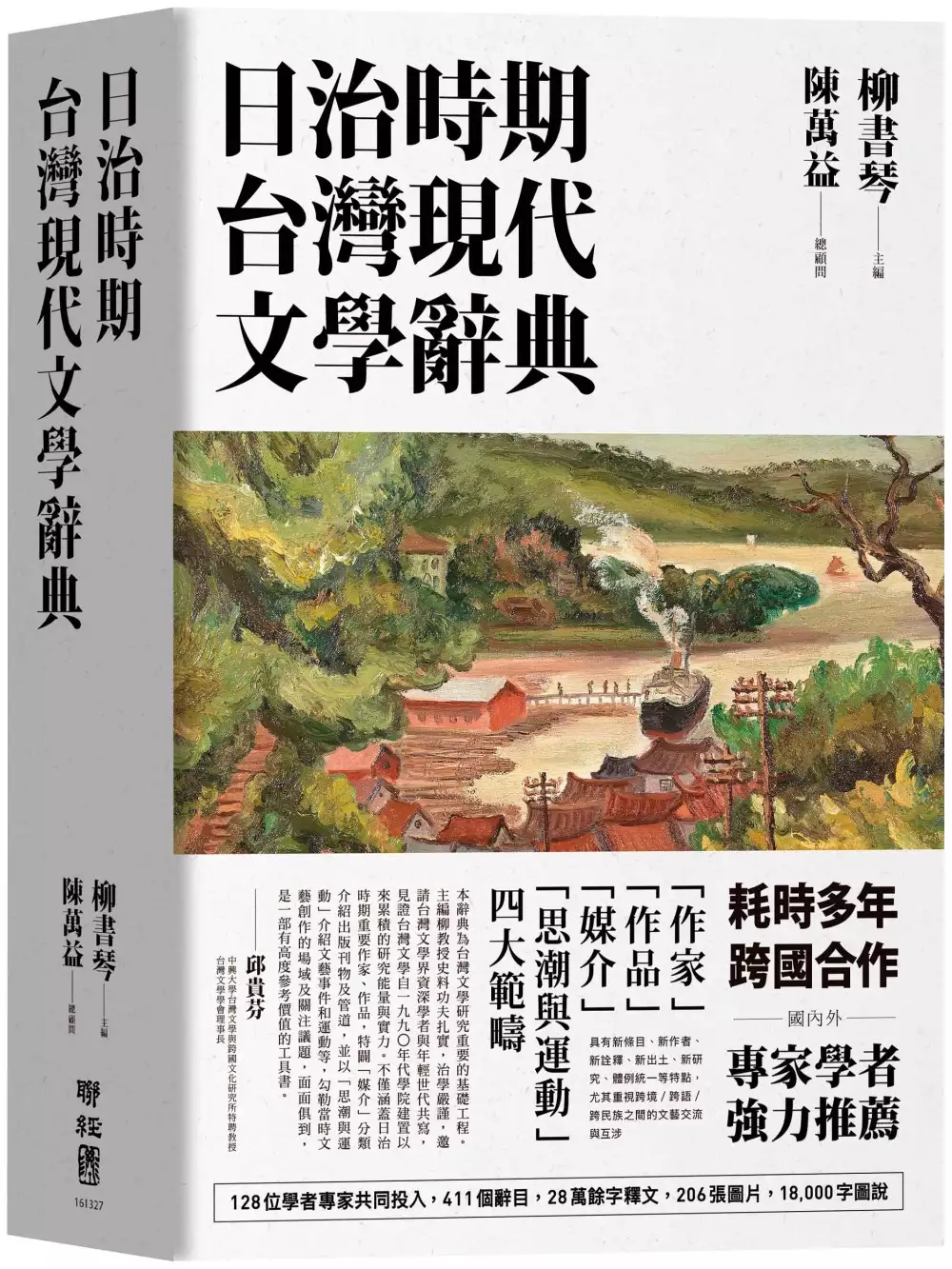

日治時期台灣現代文學辭典

為了解決海洋委員會隸屬 的問題,作者柳書琴等 這樣論述:

下村作次郎、向陽、李癸雲、李海英、金在湧、邱貴芬、垂水千惠、柏特‧斯克魯格斯(Bert Scruggs)、柯慶明、封德屏、陳芳明、許雪姬、張隆志、張誦聖、黃美娥、廖振富、劉紀蕙、劉建輝、藤井省三、蘇碩斌等國內外專家學者強力推薦! 128位學者專家共同投入,411個辭目,28萬字釋文,206張圖片,18,000字圖說,分成作家、作品、媒介、思潮與運動四大範疇,共同完成《日治時期台灣現代文學辭典》!它不僅是一部工具書,也是特定知識的濃縮與入口,不只反映台灣文學研究三十多年來的積累,也表現出台灣文學學門向新階段探索,銳意求精求變的欲望與動能。 這部辭典集合眾人之力,在知識建構與導

引的實踐過程中,展示詮釋者各異其趣的社會理念與政治立場,並共同描繪詮釋共同體本階段的歷史理解與現實關懷。本書中關切的20世紀前期東亞殖民主義批判與地域文學史遺產整理方面,不論是深化內部的文化理解,或擴大跨國性的歷史問題討論,各國都有長足的突破。 這不僅是台灣的進步,也是東亞社會整體的進步。 《日治時期台灣現代文學辭典》以日治時期台灣新文學為主要對象,旁及民間文學、戲劇、流行歌曲等。從「作家」、「作品」、「媒介」、「思潮與運動」四大範疇,揭示島內文藝活動,以及台灣作家在日本、中國、「滿洲國」的刊載、出版、轉載、翻譯等發展進程。總計完成411個辭目,28萬餘字釋文,收錄206張圖片,圖

說18,000餘字。編纂方式兼顧外國人及一般讀者易於入門、國內外專家便於精進等不同需求。具有新條目、新作者、新詮釋、新出土、新研究、體例統一等特點,尤其重視跨境/跨語/跨民族之間的文藝交流與互涉。為目前收入辭條量最多的日治時期台灣現代文學辭典,深度展現台灣文學領域的學術累積與專業知能。 名人推薦 國內外專家學者一致推薦 一本劃時代的文學辭典誕生了。這本辭典在台灣文學於學術界取得地位以來的四分之一個世紀的現在,俯瞰了那些從禁忌的年代累積而來的研究成果。編者序中詳細介紹了過去累積的研究成果,也明確地提及本辭典的出發點是《東亞殖民主義文學事典‧台灣篇》一事。──下村作次郎(日本/天理大學

名譽教授) 本辭典辭目豐富,解說細緻嚴謹,展現了日治時期台灣文學發展的深層脈絡與多重樣貌,宛如一幅細描的文學地圖,既可鳥瞰台灣文學研究新視角,也可按圖查考日治時期台灣文學的複雜紋路。──向陽(台北教育大學台灣文化研究所教授、吳三連獎基金會秘書長) 本所陳萬益教授和柳書琴教授帶領一批優秀博碩士生投入編輯工作,集結國內外各方的資源與智識,展現台灣文學界豐沛的力量和跨世代的視野,終於完成這部絕對必看的台灣文學知識辭典。──李癸雲(清華大學台灣文學研究所教授兼所長) 《日治時期台灣現代文學辭典》是一部關於日治時期台灣新文學,以及與文學界相關的民間文學、戲劇、流行歌等的綜合性辭典。作為

透視日治時期台灣文學景觀的重要窗口,本書兼顧海內外專家與一般讀者的不同需要,既是一部專業權威的參考書,也是一部便於查閱的案頭書。──李海英(中國海洋大學朝鮮語系教授、韓國研究中心主任) 本辭典是從東亞視域論析台灣文學的一次全新嘗試,將成為今後學習、研究台灣文學以及東亞文學的學生、學者們的必讀書目。──金在湧(韓國/圓光大學國語國文學部教授) 本辭典為台灣文學重要的基礎工程,主編柳教授史料功夫扎實,治學嚴謹,邀請台灣文學界資深學者與年輕世代共寫,見證台灣文學自1990年代學院建置以來累積的研究能量與實力。辭典不僅涵蓋日治時期重要作家、作品,並特闢「媒介」分類介紹出版刊物及管道,並以「

思潮與運動」介紹文藝事件和運動等,勾勒當時文藝創作的場域及關注議題,堪稱面面俱到,是一部有高度參考價值的工具書。──邱貴芬(中興大學台灣文學與跨國文化研究所特聘教授、台灣文學學會理事長) 陳萬益教授、柳書琴教授長年對台灣文學研究之熱忱,令世界各國諸多研究者「團結」起來,於是有了深具意義的本辭典之誕生。在享受珍稀研究成果的同時,也期望有更多的讀者、作家、研究者繼續推動台灣文學得到更大發展。──垂水千惠(日本/橫濱國立大學教授、日本台灣學會理事) 這本詳盡嚴謹、用心良苦編纂的辭典,呈現了當今海內外學者探討日治時期台灣文學的多重詮釋角度。辭目分明,圖文並茂,值得每位關心台灣的民眾精讀,更

是從事台灣文學研究不可或缺的參考文獻。──Bert Scruggs/柏特‧斯克魯格斯(美國/加州大學爾灣分校副教授) 專業辭典的編成,代表專科知識的成熟。有了這本詳備的攻略本,接觸日治時期台灣現代文學,就不再是黑暗中的摸索,而轉成了對整體傳統的省思!──柯慶明(故台灣大學名譽教授) 這將是探索台灣文學的指南針,也將帶著我們走向更寬廣的文學天地。──封德屏(文訊雜誌社長兼總編輯) 這是進入台灣文學版圖的重要入口,通過最簡約的文字,到達最豐富的知識寶庫。這不是一部工具書,而是重要的研究指引。握有這把鑰匙,可以開啟多少台灣文學的奧秘。──陳芳明(政治大學台灣文學研究所講座教授)

主編是一個有效率的人,慎選樂手,在她的指揮下敲準每一個音符,使他們合奏出一套易懂、實用的台灣現代文學知識體系,不論當它是具體而微的書逐條閱讀,或當它是工具書隨手翻查,都兩相宜。──許雪姬(中央研究院台灣史研究所特聘研究員兼所長) 本辭典為讀者們開啟了通向台灣近現代文學園地的新窗口。透過四百多則精選條目的釋文與圖說,編者們提供了深入認識作家、作品,媒介及思潮的重要知識地圖,更反映了當代台灣文學史研究的最新趨勢及代表成果。──張隆志(中央研究院台灣史研究所副研究員兼副所長) 我不僅在這部辭典的內容中識得國內研究者穩步精進的最新成果,也於此書的編纂動因和與東亞鄰國的合作實踐中,看到試

圖跨越疆界、重構譜系、拓展台灣文學研究視域的苦心經營和可貴契機。──張誦聖(美國/德州大學亞洲研究與比較文學教授) 近年來台灣文史著作蠭出,本書以辭典條目編列日治時期台灣文學知識,旨於扼要彰顯文學史要點,且內容求真求確,是格外值得信任之作。──黃美娥(台灣大學台灣文學研究教授兼所長) 《日治時期台灣現代文學辭典》由柳書琴教授邀集台灣與日本的台灣文學研究者撰寫,涵蓋作家、作品、媒介三大部分的有機架構,展現東亞文學研究者的合作動能,不但吸納近年研究成果,並有不少青年學者加入執筆陣容,可預期將對台灣文學研究、推廣,帶來不少的貢獻。──廖振富(國立台灣文學館前館長、中興大學台灣文學跨國文化

研究所兼任教授) 這是一本讀者期待已久的辭典。每一個辭條有如不同交錯路徑的索引,指向日治時期台灣作家背後複雜的文藝體制與思潮論爭,讓台灣文學的研究者可以一窺較為動態而立體的文藝生態。──劉紀蕙(交通大學社會與文化研究所教授、文化研究國際中心主任) 作為一名日本殖民文學與文化的研究者,日據時代的台灣文學與文化一直是我最關注,卻最生疏的領域之一。本辭典通過對該時期文學現象全方位的介紹及解讀,使我們第一次真正從整體上瞭解了台灣現代文學與文化豐富而又複雜的內涵。它的出版不僅對於台灣,對於大陸,乃至對日本的學術界都可謂是前所未有的貢獻。──劉建輝(日本/國際日本文化研究中心教授兼副所長)

收到柳書琴老師寄來的辭典目錄,我翻閱了一下,賴和、楊逵、劉吶鷗、張文環、龍瑛宗、呂赫若、周金波、葉石濤等大家的名字躍然紙上。這些作家也收錄於日本一般國民使用的國語辭典《広辞苑》第7版及《世界人名大辞典》(皆由岩波書店出版)。本書與日本的辭典對這些作家的評價有何不同呢?建議讀者也可以抱著這樣的好奇心來閱讀。──藤井省三(日本/東京大學名譽教授) 作為本書的撰稿一員,很知道編纂的苦心、流程的嚴謹。以及追求深入淺出的可讀性。以致書名雖為文學辭典,卻耐讀如一冊日治時代的故事書,生動描寫著一腳跨進現代的台灣文學。──蘇碩斌(國立台灣文學館館長、台灣大學台灣文學研究所教授)

新時代心理戰思想:策略與對策

為了解決海洋委員會隸屬 的問題,作者張光瀚 這樣論述:

兩岸正面臨前所未有的戰爭風險,國內並同時出現「心防鬆懈」、「資訊氾濫」、「梗圖蔓延」等三大危機,在面臨中共各種軟硬兼施的心理戰攻勢作為之下,為確保台灣兩千三百萬人的身家生命安全,應予以提出相對應的對策。本論文以研究心理戰的變革為目的,運用以網路為主的國際經典心理戰案例來進行探討,區分第一、二章相關理論與傳統心理戰之分析、第三章「IS心理戰」(恐怖主義vs.反恐怖主義)、第四章「香港反送中社運心理戰」(港府及北京當局vs.香港泛民主派)及第五章「兩岸心理戰」(中共vs.台灣)等三個重大案例為研究對象,第六章「新時代心理戰」,談討箇中心理戰的特點與影響,更進一步研提因應網際網路及社群媒體所帶來的

新的心理戰變革。研究發現計「恐怖主義與反恐心理戰對抗模式」、「香港反送中心理戰對抗模式」、「兩岸心理戰對抗模式」、「衝突是因於誤解或利益,而心理戰是必爭工具及利器」、「社群媒體成為宣傳機器,也成為另類的洗腦武器」及「新時代心理戰,也就是『社群媒體攻防戰』」等六項:研究建議計「善用新時代心理戰,緩解兩岸緊張關係」、「從香港看台灣,警訊正在發生」及「台灣心理戰人才,急需增添新血」等三項。