海洋污染報告的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何昕家‧,何青晏‧,邱婉菁,周芳怡,張凱銘,張德忻,陳鳳涵,游曉薇,舒玉,鄭岳和,蕭戎寫的 我們想要的未來:SDGs最實用課程設計:從解說、引發動機到行動,校園、環團、企業講習最佳教材 和羅蘭.保爾森的 焦慮世代:為什麼我們活在充滿不確定性與不安的社會都 可以從中找到所需的評價。

另外網站海洋污染Marine Pollution: 最新的百科全書、新聞、評論和研究也說明:海洋 生物容易受到航行船舶、石油勘探地震勘測和海軍低頻主動聲納等來源的噪聲和噪聲污染的影響。聲音在海洋中比在大氣中傳播得更快、距離更遠。鯨類等海洋動物通常視力 ...

這兩本書分別來自新自然主義 和大塊文化所出版 。

中原大學 企業管理學系 嚴奇峰所指導 李安曜的 我國大學社會責任之政策與成效研究—系統動力學觀點 (2021),提出海洋污染報告關鍵因素是什麼,來自於大學社會責任、高等教育、地方創生、系統動力學、模擬分析。

而第二篇論文開南大學 觀光運輸學院碩士在職專班 陳韜所指導 葉明德的 台灣電動車發展之分析 (2021),提出因為有 綠色電力、空氣污染、電動車、里程焦慮、碳中和、PEST分析的重點而找出了 海洋污染報告的解答。

最後網站海洋污染是「你」造成的?你不可以不關心的海洋垃圾問題!則補充:海洋垃圾的形成主要來自於人類活動。正在閱讀這篇文章的你,也可能是造成海洋污染的元兇之一!透過解析海洋垃圾的種類以及來源,了解海洋廢棄物對環境與生態造成的影響 ...

我們想要的未來:SDGs最實用課程設計:從解說、引發動機到行動,校園、環團、企業講習最佳教材

為了解決海洋污染報告 的問題,作者何昕家‧,何青晏‧,邱婉菁,周芳怡,張凱銘,張德忻,陳鳳涵,游曉薇,舒玉,鄭岳和,蕭戎 這樣論述:

在日常落實SDGs,人人都做得到! ◆「SDGs」是什麼? 聯合國在2015年宣布「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs),其中包含:消除貧窮、消除飢餓、可負擔的潔淨能源、永續城市與社區、促進性別平權、負責任的生產與消費、減緩氣候變遷等17項核心目標,並涵蓋169項細項目標、230項指標,開始有具體指引,讓世界各國對話,並指引國家與政府、民間與個人努力的方向,以邁向永續。 ◆「SDGs」是否能推動成功,「教育」是最重要也是最核心的關鍵! 在臺灣教育現場,從國小、國中、高中到高等

教育,也如火如荼將永續發展、SDGs等相關概念融入教學,編撰本書的臺中科技大學何昕家老師,長年投入永續發展、SDGs教育實踐。無論是在高等教育課堂或是協助中小學老師融入教學,何老師一步一腳印的推動教育實踐。 ◆匯聚各領域老師以自身專長,設計不同SDGs教學小活動! 本書主編何昕家老師號召一群志同道合老師,透過每個目標詳細說明,並提出三個關鍵問題,最後再延伸至教學活動,是教師將SDGs融入課堂教學的敲門磚。本書同時也是臺灣第一本專注於談論SDGs教育實踐的書籍,有明確的教學指引與教學示例,希望支持第一線老師,激發更多教育實踐永續發展的量能。 本書特色

★收錄珍貴的SDG觀點、看法、案例,同時提供思考延伸問題與可實踐的教學點子! ★各領域老師以自身專長,設計不同SDGs教學小活動,每一位老師進行活動小點子規劃設計時,均僅針對每個SDGs重要面向進行規劃設計,教學小活動也是會直指每個SDGs核心精神。 ★教學小活動時間有長有短,方便老師可以挑選與本身課程相關小活動,融入課堂,讓學生在活動過程中能瞭解不同SDGs。

海洋污染報告進入發燒排行的影片

【#我最喜愛寵物品牌大奬 2020 –#保健食品組 得主】

現今世代祟尚天然、健康,更會給心愛的寵物各式各樣的Superfood(超級食品)。其中能改善寵物皮膚乾燥、預防皮膚炎的亞麻籽油,就深受寵主喜愛。在云云亞麻籽油產品中,來自紐西蘭的天然品牌Fourflax,更成為今年「保健食品組」的得主。Fourflax所屬的「邦德Pointers Pharma」業務發展Vivian Fung對得獎感到極榮幸,「感謝一直支持的用家,得獎是對我們的肯定」。

過去,寵物進食的油類保健品均以魚油為主,可是Vivian對此深感不妥,「隨着海洋污染日益嚴重,植物油成為更好的選擇,它沒有污染,含有的Omega(奧米加營養素)更比魚油高出一倍」。於是,公司於2012年開始將紐西蘭的天然亞麻籽油引入香港,近年更漸漸受到用家喜愛,「香港天氣好潮濕,寵物會不停搔癢、脫毛等,吃了這個就會有好大改善」。

Vivian自2008年起成為註冊藥劑師,因此尤其重視產品的天然及有效性,在引入新產品時,必先查看產品的臨床實證報告,並深入分析產品成分,確保產品安全。「我們的產品的質素一定要天然及有效,有些更達到人類食用安全級別,具GMP認證,因為有效才能持續發展」。

邦德現時有30多個寵物保健品牌,產品類別從癌症後康復,到如亞麻籽油等日常保健品都應有盡有。Vivian指,公司內有曾從事獸醫護士的團隊,在寵物界經驗豐富,期望公司長遠能成為寵物保健品界專家。Vivian說:「當人越來越重視健康時,也希望貓狗亦能長壽健康」。

= = = = = = = = = =

【毛城城FB: https://www.facebook.com/MoCityHK/】

【毛城城IG: https://instagram.com/mocityhk】

【官網: http://www.mocity.com.hk/zh】

= = = = = = = = = =

一站式 #寵物 資訊平台 ✨想分享溫馨動人毛孩故事,或者得意相片影片?

歡迎FB Inbox #毛城城 或者 IG DM❣

我國大學社會責任之政策與成效研究—系統動力學觀點

為了解決海洋污染報告 的問題,作者李安曜 這樣論述:

我國推動「大學社會責任實踐(USR)計畫」的政策,試圖建構以創新、永續發展為方向的社會新生態,經由高等教育的機制與組織,連結大學與地方,以促進社會文明與國家發展、回應社會承諾,並積極應對所面臨的人口少子女化、就業、教育、貧富差距、城鄉發展等問題。由於社會系統動態複雜性的現象與特徵,具有非線性的樣貌,故適合以系統思考觀點進行研究與觀察。系統思考的因果邏輯思維,採關聯性的互動模式來縱觀全局,察覺子系統間的複雜關係,經過時間的動態變化,隨各因素的改變和交互影響後,系統行為也隨之改變,若以簡單的線性或反應式的思考,難以找到問題的根本。系統思考是以正負反饋效應和心智圖像,來掌握系統運作的脈絡,如同華人

世界以陰陽學理,追求系統目標平衡的智慧。本研究概念建構於政府政策給定條件下的系統動態作用範疇,以系統動力學觀點探討與辨識政策系統範疇內的互動元素及效果之基本特徵,系統內將大專校院與地方政府視為個別的整體,觀察USR與地方政府、地方創生等系統生態中的互動行為。並依據利害關係人與資源依賴的結構,按政策機制所引導的社會責任實踐,運用系統動力學思考邏輯與模型建構,針對政策與高等教育機構間、社會與學校、學校財務與資源等場域之影響進行動態分析。本研究採用獲得廣泛使用於系統思考分析模擬的VENSIM軟體,藉心智建模程序,理清政策系統中的因果關係,掌握其中關係迴路的反饋過程,測試各項關鍵因素,使用不同模擬參數

,及其導致何種情形的產生,來檢視焦點議題與系統特性行為,觀察系統運作可能的發展與影響。本研究完成我國大學社會責任之政策與成效研究之質性與量化模型的建構,透過動態模擬識別出政策所延伸的系統行為特性,就政策推行所擬達成的目標,進行模擬檢測。研究得出若欲達成「地方創生」願景,面對人口滑降的趨勢,將有限資源進行合理的配置更顯重要,應就問題本質及政策擬達成之效益,消弭或縮短輸入端即產生的現實差距。政府以「永續發展」結合「地方創生」的觀點進行整體的政策規劃,應更明確就不同地區發展與人口結構趨勢,提供地方檢討真實的需求。以研究模擬的結果,比對各縣市人口、扶養比率、學校財務等因素展現的現象,表明不同縣市面臨的

在地困境與優勢及劣勢,既有基礎各不相同,加上城鄉的資源差異,更加速人口的移動。故對「地方創生」政策所擬達成的願景,從事高等教育的大學機構,在本於職責且積極推動大學社會責任的情形下,或可參與在地發展事務協助問題改善,然推動地方均衡、引導青年回流返鄉等工作,恐力有未逮。若僅採取短效的手段,短暫期程內或能改變或被動遵從,然當無持續的驅動因素或機制時,最終還是會回復到變革前的狀態。本研究根據系統的基本特性「結構影響行為」,對於期望的行為與目標,最根本的方式是設計相應的結構,本研究亦據以提出更根本且長期的改善建議,做為後續政策制定及未來研究之參考。

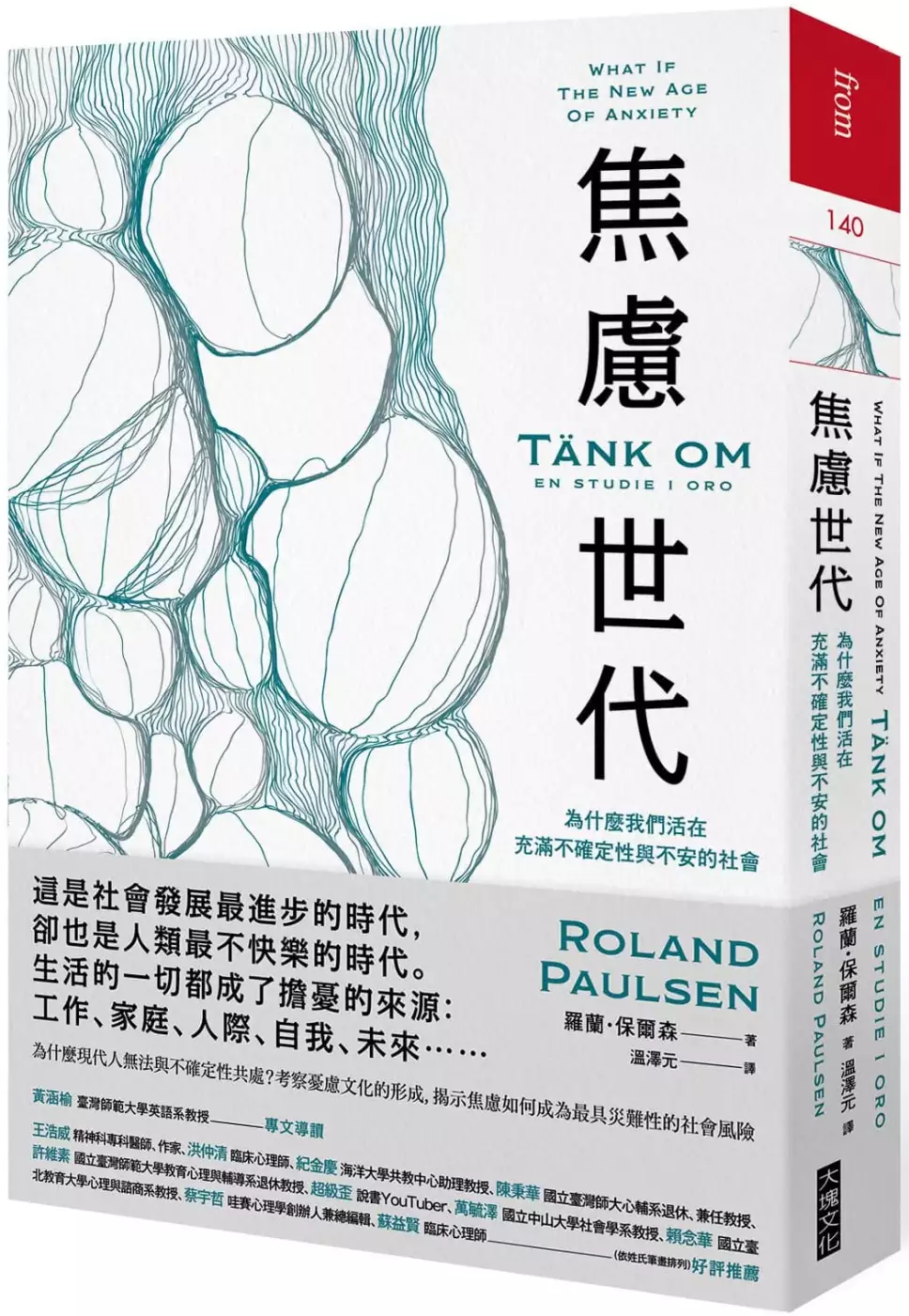

焦慮世代:為什麼我們活在充滿不確定性與不安的社會

為了解決海洋污染報告 的問題,作者羅蘭.保爾森 這樣論述:

這是社會發展最進步的時代,卻也是人類最不快樂的時代 生活中的一切都成了擔憂與恐懼的來源:工作、家庭、人際、自我、未來⋯⋯ 二〇一七年,世界衛生組織指出,焦慮症和憂鬱症已成為影響身體健康的主因 二〇二〇年,全臺灣有二〇五萬人因情緒問題就醫,每四人就有一人不快樂 焦慮已經不是臨床患者的專利,而是當代普遍的精神問題 為何憂慮與恐懼會主導我們的人生? 二〇一七年,世界衛生組織指出,焦慮症和憂鬱症已成為影響身體健康的主因;二〇二〇年,全台灣有二〇五萬人因情緒問題就醫,每四人就有一人不快樂。但是,焦慮已經不是臨床患者的專利,而是當代普遍的精神問題。在日常情境中,讓我們焦慮的原因幾乎無所

不包:工作、學業、經濟收入、人際關係、性取向、自我形象、生命有無意義⋯⋯ 然而,過去兩百年來,人類的經濟與科技發展到達了前所未有的高度,就連低收入族群普遍都過得比中世紀的國王還好,為什麼我們還是不快樂? 瑞典社會學家羅蘭.保爾森在本書中從社會發展的歷史視野切入,指出焦慮、自我懷疑與批評其實是近代才有的現象,而諸多精神問題也是社會建構下的產物。現代社會打造出奉科學為圭臬、機械般重複的勞動模式,以及凡事皆需精準計算的環境,而經濟與科技的進步也讓生活充滿無數與未來相關的選擇,反而使我們越來越無法習慣生命的不確定性,甚至覺得風險無所不在。 保爾森深入探討數百份研究,亦結合大量私

密而令人心碎的第一手訪談紀錄,闡述了人類的憂慮和恐懼從史前時代發展至今的演變,揭露我們的心靈是如何被未來、因果、風險及個人想法或感受逐漸侵蝕,並期望能藉本書讓整個社會正視普遍化的精神問題從何而來,建立起必要的良善關懷態度。 名人推薦 專文導讀 黃涵榆/臺灣師範大學英語系教授 (依姓氏筆畫排列) 王浩威/精神科專科醫師、作家 洪仲清/臨床心理師 紀金慶/海洋大學共教中心助理教授 陳秉華/國立臺灣師大心輔系退休、兼任教授 許維素/國立臺灣師範大學教育心理與輔導系退休教授 超級歪/說書YouTuber 萬毓澤/國立中山大學社會學系教授

賴念華/國立臺北教育大學心理與諮商系教授 蔡宇哲/哇賽心理學創辦人兼總編輯 蘇益賢/臨床心理師 作者簡介 羅蘭.保爾森Roland Paulsen 現居斯德哥爾摩。畢業於瑞典烏普薩拉大學博士,並曾任康乃爾大學傅爾布萊訪問學人。現為瑞典最高學府隆德大學副教授,社會學者、作家與斯德哥爾摩組織研究中心的研究員。 保爾森主要的研究領域為工作社會學、醫療社會學、文化研究,以及探討工作的無意義等。上述研究並衍生出他的兩本專著:《回歸意義:有話要說的社會科學》(Return to Meaning: A Social Science with Something to Say)(

牛津大學出版社)和《混水摸魚的意義:不事生產作為對工作場域的抵抗》(Empty Labour: Idleness and Workplace Resistance)(劍橋大學出版),其著作已被翻譯五種語言。 譯者簡介 溫澤元 專職英德譯者,師大翻譯研究所畢,現於德國修讀語言學。譯有《收入不平等》、《漫遊十七世紀古英國》、《監控資本主義時代》等書。 譯稿賜教:[email protected] 導讀/面對焦慮,學習與不確定性共存 前言 思緒之窗 震耳欲聾的思緒 與不確定性共處 第一部 當代的憂懼 我們好嗎? 變幻莫測的運氣 不快樂作為一種普遍現

象 遺書 腦袋的主宰 什麼是焦慮與擔憂? 對於不存在事物的思緒 反事實之轉移 不要去想北極熊 腦中的反對聲音 思想桎梏 邏輯的局限 墜落的風險 思想作為一種疾病 思想的機器 第二部 回顧歷史:我們怎麼會走到這一步? 時間跨度 沒有時間的時代 生活的強度 拓展未來的視野 對抗為來的鬥爭 祛魅 祛魅的生活 像時鐘一樣 機械人 機器的附屬品 剩餘與貧富差距 手工的瓦解 勞動作為立足點 步伐落後的生活 世界作為一種風險 風險的合理性 風險的倫理 對風險的認知 風險政治 自我生成的風險 自我作為一種風險 內在 在一起孤獨 內在的評價 潛在的同性戀 要是我殺了人該怎麼辦

消滅經驗 自我懷疑 風險區域 風險區域(一):宗教信仰 風險區域(二):性 風險區域(三):侵害 風險區域(四):人際關係 不要過度重視一切的勇氣 第三部 當代應對措施:我們(能)做什麼? 控制擔憂 沉默的片刻 從分散注意力到上癮 來自治療工廠的全新見解 「只想去感覺」的渴望 依然存在的憂慮 與憂慮共處 疾病與情況 接納 不確定的智慧 與擔憂共處時,我們該做些什麼? 超越治療 致謝 注釋 導讀 面對焦慮,學習與不確定共存 國立臺灣師範大學英語系教授 黃涵榆 《焦慮世代:為什麼我們活在充滿不確定性與不安的社會?》(後引為《焦慮世代》)譯自目前任教於瑞典最高

學府隆德大學的社會學家羅蘭.保爾森(Roland Paulsen)2020年以瑞典文出版之新書Tänk om : en studie i oro,為目前獲得翻譯版權六個國家語言譯文之一。《焦慮世代》一開始就提出一份值得重視的統計數字:憂鬱症在二十世紀最後十年躍升為全球第四大常見病因,在二十一世紀第十年來到第二位,在世界衛生組織在二〇一七年提出的報告裡,已成為首位,而全球罹患憂鬱症的人數在二〇三〇年左右將增加近百分之二十。當然,焦慮並非是臨床上的憂鬱症患者的專利,它已是當代普遍的情緒氛圍。面對精神問題的普及化,我們似乎無法確定更多教育、就業機會或社會福利就能解決問題。作者保爾透過哲學、精神醫學、

生物學、文學與電影的跨領域方法,以及近距離的個案訪談與田野考察(不論是擔心掉落河裡的腳踏車會造成污染毒死河中的魚的丹尼爾,或是總是坐在公園椅子上自言自語長篇大論的女人),兼具宏觀的歷史視野與個案研究的親近與細膩,交織出不同的思考路徑和觀點,希望能夠解釋為何憂慮和恐懼會成為主導生命的因素。 《焦慮世代》一書中的「焦慮」是一個精神「問題」概括性的用語,涵蓋恐懼、憂慮、恐慌、悲傷、孤單、愧疚、恥辱、癡迷等;懼高症、疑病症、社交恐懼症、食物中毒恐懼症都是常見的焦慮類型,工作、學業、經濟收入、人際關係、性取向、自我形象、生命無意義等經常成為焦慮的根源。這表示「焦慮」並非一個具有清楚界線、單一的身

心狀態,而是具有擴散性和不確定性的特質。生物取向的現代神經醫學也許會依據一些個案,主張焦慮導因於腦額葉皮質、基底核和丘腦之間的傳導失調,現象學與存在主義哲學把焦慮解釋成一種主體面對存有的根本情境或虛無的情感狀態。在日常情境裡,我們總習慣認定焦慮是一種紊亂的情緒狀態,麻煩的是思考不見得能夠解決情緒問題(受精神問題所苦的哲學家比比皆是)。即使事實擺在眼前或者經過透徹的思考,不安的感受還是有可能引發「反事實思維」,為過去懊悔,為未來惶恐。 保爾森從宏觀的歷史視角指出,現代人普遍沒有辦法與不確定性共處,《焦慮世代》主旨之一就是要考察我們是如何走到這樣的境地,焦慮何以具有時代性或者為何會在現代社

會裡擴散。計算與運用時間的方式、生活型態、生產模式、經濟收入等都是相關因素,只是當中的因果關係也許並不如我們所想的那麼直接。例如,焦慮的程度和工作與財務壓力不必然成正比,好比我們讓高收入和社經地位的人知道,他們可以或其實過得好好的,對於減輕他們的焦慮不見得有幫助。在資本主義社會裡凡事力求精準計算,各種事物與活動也似乎都在加速之中,但是我們並不因此能有更多時間安心悠閒地過活,時間總是不夠用,時間依舊與我們的經驗和感受脫離或疏離,躁鬱症和妄想型思覺失調症患者飽受時間催促,憂鬱症和非妄想型思覺失調症患者容易覺得時間變慢甚至停滯。而更多的(消費、職業、生活方式等)選擇反而徒增選擇的困難,如同整體的經濟

成長和各種進步不必然使人更幸福,反而更讓人對未來信心不足,覺得生命意義遞減⋯⋯ 要理解這樣的矛盾不是一件容易的事,《焦慮世代》提供了一些思考引導。整個西方社會和資本主義文明發明了各種消除未來的不確定性的方法,企圖將風險極小化,將機會極大化。這其實反映了整個西方現代世界機械式的宇宙觀和「除魅」的發展方向,不論是人類的身體、思考、自然、宇宙、基因遺傳都被套入規則或定律。我們習慣用科學解釋一切事物,但是科學無法告訴我們該如何活著,我們甚至覺得風險變得無所不在,從恐怖主義攻擊、像是COVID-19這樣的大型傳染病、全球暖化和氣候變遷,到股市崩盤、通貨膨脹、肥胖、食安,到隱藏在日常生活角落裡的各

種騷擾和暴力。作者保爾森提醒我們,風險總是不離敘述和想像,透過媒體戲劇性或誇大的傳播,類似恐怖主義攻擊和大型傳染病較易引起注意,滋生更多的風險,即便慢性病或其他日常的意外死亡人數更高卻容易被忽視。我們不可能完全控制風險,保爾森強調,「在每種文化中,焦慮和擔憂都找得到蓬勃發展的養分」,宗教信仰、性、侵害以及人際關係是四個最為顯著的風險區域。 毫無疑問地,個人也早已是個岌岌可危的區域,各種風險、自我評價、孤單、性壓抑等等,都讓人焦慮不堪。但是當我們企圖理解甚至解決個人精神問題,我們必須先看清一個事實;病痛與受苦的理解、感受、診斷與治療都是社會建構的產物,都受到家庭成長背景、社會、文化或宗教

影響,不單單是個人看不看得開的問題。我們甚至必須肯認每個人不論性別、年齡、職業、家庭的外在內在條件,都有焦慮的可能甚至權利,都願意去理解它,無須感到羞恥與慚愧。這有很大一部分需要有集體的認知、環境、行動、體制和政策形成的支援網絡。如作者所強調的,「精神健康是由社會所創造。精神健康的存在與否,基本上是一項社會指標,因此社會與個人行動亦不可少。我們不僅得將焦點擺在集體行動的效力上,更得關注個體行動的效果。只將注意力擺在個體症狀上,就會造就所謂的『去肉身化心理學』,將個體腦中的思緒與感受從社會結構和背景中抽離。」強調精神問題和健康的集體性也意味著丟棄先天精神病態的假設(沒有人先天或生下來就註定是精神

病患者),那也等於把精神病患視為無法修理的壞損機器。 《焦慮世代》另一個值得重視的面向是建構與想像精神醫學與醫療社會的未來。當精神問題越來越普遍,單純依靠談話診療的精神分析和生物醫學導向的精神醫學都引發不少小的檢討聲浪,精神醫療需要進行什麼樣的改革、納入什麼樣的非西方元素自然會是重大課題。書中提到迷幻劑與談話診療法並用的嘗試,或是史蒂文.海耶斯(Steven Hayes)提出的「接納與承諾療法」(acceptance-commitment-therapy,簡寫ACT)強調保持思想、感覺和印象的原始樣貌,盡量不去干涉、抵銷或淡化它們。作者也推崇佛教思想與當下的偶然共存的修為,認為那能提供

讓人從煩優中抽離的契機。佛教思想如何發揮精神療效也許見仁見智,但可以肯定的是,我們可以試著想像控制與治療之外的可能,如作者所言,「藉由肯定、接納不確定性,我們能發現每份擔憂都包含一粒真理,使我們更接近神秘,體悟到我們知道的是如此地少。接納不確定,我們就有機會去了解,原來認為自己能掌控一切是多麼瘋狂的想法。」這當然不是最終的解答,但至少是面對普遍化的精神問題必要的態度。 筆者覺得台灣長久以來都不是一個細心面對和回應他人感受的社會,對於精神問題若非抱持刻板印象,就是築起一道堅固的牆抵擋在外、視而不見,若要建立一個良善的醫療社會,我們還有很多工作有待完成。像《焦慮世代》這樣的書讓我們看到改變

的可能。 前言 「要是⋯⋯?」這類問題簡直就是智力遊戲。以「要是」開頭的疑惑,將人類帶上月球、讓我們進入粒子的世界,但它同樣也導致種族滅絕與經濟災難。 在我動筆寫書的此時此刻,以下由「要是」這兩個字起頭的問題,主導全球的人類日常:要是我們在阻止新冠肺炎繼續擴散時做的不夠多,那會怎麼樣?要是做得太超過,那又會怎麼樣?要是防疫政策造成經濟危機,那該怎麼辦?要是因為防止疫情擴散,使更多人因失業或貧困而喪生,那要怎麼辦?要是疫苗無法有效打擊病毒擴散,該怎麼辦?要是我們從現在開始,得預期疫情會周而復始地爆發,那又該怎麼辦? 雖然這類問題會自然而然地浮現,但儘管世界一流的專家紛紛投入研究,答案仍然無處可

尋。那麼,當單一個人面對類似的「要是」問題時,又會出現什麼狀況? 這本書想探討的就是這個主題,想進一步解析人類生活變得多麼複雜。就算沒有罹患長期憂鬱症或焦慮症的親身經驗,大家身邊可能也都有幾位受這類病症所苦的親朋好友。許多人內心無比擔憂焦慮,甚至糟到這種感受已成為例行日常的一部份。 二〇一七年,世界衛生組織(WHO)公開一份報告。針對報告中揭露的現象,他們早就不斷發出警訊,而且還在發布報告的短短幾年前預測此現象會於二〇三〇年發生。報告指出在全球各地,憂鬱症已經擠下生理疾病,成為身體病弱最常見的原因。短短十年內,罹患憂鬱症的人數上升將近百分之二十,而焦慮症現在甚至比憂鬱症更普及。 雖然感覺很差是

生活的一部份,但這部分似乎已經逐漸擴張、不斷放大。這遠不只是一種社會建構,也不單純是我們的感覺或是談論幸福快樂的方式。所有手邊的數據都指出相同結論:我們的感受比以往都還要差。 透過這本書,我希望能清楚解釋為何憂慮和恐懼會成為主導人生的因素。這本書闡述從史前時代到現今的發展,揭露人類心神逐漸被未來、因果、風險、災難以及個人想法與感受盤踞。這就是一段逐漸替世界祛魅 的過程,而心理健康遭到損害也只不過是眾多症狀之一。

台灣電動車發展之分析

為了解決海洋污染報告 的問題,作者葉明德 這樣論述:

當地球溫室效應提升,造成氣候驟變,各國政府及科學家,將「碳中和」視為未來最重要的議題。採用石化燃料的傳統內燃機引擎,正開始受到挑戰,除了面對越來越嚴苛的環保法規外,各大車廠於COP26會議簽署「加速轉型100%零碳排汽貨車聲明」,也說明著電動車即將代表未來,開始搶攻市場。本論文除了闡述台灣的綠能政策及電動車市場發展現況,後文並以質化研究,採訪汽車產業專業經理人,探討未來趨勢,除與現有政策併行討論,包括從碳中和、因應溫室氣體排放管制行動方案、到綠色運具及電力供應。另外並討論電能車在能耗比較、里程焦慮及相關充電及電池問題。並延伸至自動駕駛、無線充電、車聯網甚至元宇宙之關聯。將其依PEST研究結果

指出,在政策面(Politial)呈現對於電動車市場觀望態度居多,相對於2022年電動車市佔率高達65%的挪威,在稅制及各項優免措施,國內仍有待加強及改進的地方。在經濟面(Econmic)則呈現電力供應問題及台電因應措施,相對於廠商角色則提出自身營運轉型的看法。而社會層面(Social Cultrue),電動車盛行及商轉皆有其廠商立論支持,需配合政府鬆綁建築法規,投入公共充電椿佈建以減緩里程焦慮及正確用車習慣的推廣。在技術層面(Technique)則說明自動駕駛及元宇宙所打造的智慧座艙概念,並討論充電效率及電池問題皆可由技術提昇及時間所解決。後續研究並針對台灣綠能車市場及未來佈局,提出電動車已

解決「跑不快」、「開不遠」、「買不起」等三大疑慮。最後將本論文之討論整理,以期作為政府施政參考,此為本研究貢獻之所在。

海洋污染報告的網路口碑排行榜

-

#1.112年度法國海洋油及海運化學品污染應變人力養成國外研習訓練

海洋 油污染應變需先確認油品種類、化學成分以及環境狀況,評估其變化,再依此做出適當的決策,降低油污染對環境的影響。 化學品污染因為種類繁多,且多半具危害性,故化學 ... 於 report.nat.gov.tw -

#2.中國文化大學政治學研究所碩士論文我國海洋污染防治政策之探討

目前還楊污染狀態已經無法靠海洋長時間的自淨作用. 產生重大的改善,「海洋污染科學層面專家聯合小組」2001 年研. 究報告認為,排入沿海地區海洋環境中的氮化物與硫化物的 ... 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#3.海洋污染Marine Pollution: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

海洋 生物容易受到航行船舶、石油勘探地震勘測和海軍低頻主動聲納等來源的噪聲和噪聲污染的影響。聲音在海洋中比在大氣中傳播得更快、距離更遠。鯨類等海洋動物通常視力 ... 於 academic-accelerator.com -

#4.海洋污染是「你」造成的?你不可以不關心的海洋垃圾問題!

海洋垃圾的形成主要來自於人類活動。正在閱讀這篇文章的你,也可能是造成海洋污染的元兇之一!透過解析海洋垃圾的種類以及來源,了解海洋廢棄物對環境與生態造成的影響 ... 於 micropctw.com -

#5.海洋污染

... 污染報告指出,流入海裡的塑料量,預估會從2016年的1,100萬噸/年增長到2040年的2,900萬噸/年。 一、什麼是海洋垃圾(海洋廢棄物)? 二、海洋垃圾 ... 於 tw.tzuchi.org -

#6.海洋生命力衰退環團:半世紀來物種少一半

根據報告,過去40年間,全球海洋哺乳類、鳥類、爬蟲類 ... 政治和金融力量應直接注入永續發展議程,以解決棲地破壞、過度捕撈、非法捕撈和海洋污染等問題。 於 www.nmmba.gov.tw -

#7.【懶人包】你所不知的「海底廢」現世報告

進入海洋的塑膠垃圾和大家想的不同,不是只堆在沙灘或浮在海面,根據統計,94%海廢都沉在海底,成為看不見的環境殺手。2020年台灣首度調查「海底廢」 ... 於 www.twreporter.org -

#8.2023國際海洋資訊雙月刊第22期

於海洋科學的挑戰,稱之為「海洋科學十年挑戰」(Ocean Decade Challenges)。報告. 主要以定性方式描述這些挑戰,指出海洋科學能量在海洋污染、海洋觀測、 ... 於 www.oac.gov.tw -

#9.海洋塑料廢棄物——為什麼我們每個人都應該關注這個問題/ ...

... 海洋塑料污染的原因和後果。全球資源信息資料庫——亞倫達分部與聯合國環境 ... Joan是《海洋垃圾:生命圖像》報告中其中一個編輯和撰稿人,亦在此報告的 ... 於 www.gard.no -

#10.世界自然基金會香港分會香港海洋健康報告 - Panda

然而,在東部水域如海下灣及往灣洲,近年出. 現珊瑚受嚴重生物侵蝕及死亡情況,引起關注。 黃唇魚(Bahaba taipingensis). 威脅: 被船錨破壞;海水污染;因 ... 於 d3q9070b7kewus.cloudfront.net -

#11.微塑膠

事實上,微塑膠很可能構成了大部份的海洋污染(以塑膠塊的數量計算),所以魚類和 ... 資料來源及報告. SOURCES, FATE AND EFFECTS OF MICROPLASTICS IN THE MARINE ... 於 www.plasticfreeseas.org -

#12.海洋塑膠垃圾| plastiholic-mermaid

Moore 並與其科學團隊進行研究,於2001 年的海洋污染報告中指出,在太平洋紀錄到的最高平均塑膠總量為每平方公里334271 件,且計算出塑膠重量比上浮游生物重量的比例,竟然 ... 於 welcome2ygwu.wixsite.com -

#13.研究報告-海洋廢棄物追蹤預測技術建置與實海漂流試驗

海洋塑膠垃圾帶的分布、成因與對環境的影響,也因此成為重要的環境生態議題。因此為因應海洋污染治理與對抗與日俱增之海洋塑膠類廢棄物,本計畫期透過強化 ... 於 www.namr.gov.tw -

#14.海洋污染防治

會計報告 · 統計資料 · 民間團體補(捐)助管理 · 辦理政策及業務宣導執行情形 · 施政計畫 ... 首頁圖示 公害陳情與防治 水污染防治 海洋污染防治. 海洋污染防治. 海洋污染應變 ... 於 www.epd.ntpc.gov.tw -

#15.海洋保育的國際趨勢與挑戰《解答》 - 永無止盡的學習路

根據統計顯示,已有超過700 種海洋物種受到海洋塑膠污染的影響,其中包含15% 的瀕危海洋物種,海洋廢棄物已成為僅次於氣候變遷的全球危機,請問下列關於 ... 於 roddayeye.pixnet.net -

#16.金門縣海洋污染緊急應變計畫

首頁 · 政府資訊公開 · 施政計畫、業務統計及研究報告 · 金門縣海洋污染緊急應變計畫 ... 於 kepb.kinmen.gov.tw -

#17.2021臺灣海洋生態環境報告 - GPI政府出版品資訊網

此外,鑒於部分海域污染來自於河川,檢視全臺十一條主要河川於2015 年之污染貢獻總量及生活、事業及畜牧三類污染排放源之貢獻量,結果顯示,污染排放量以生化需氧量最高, ... 於 gpi.culture.tw -

#18.越南資源環境部完成海洋與海島資源環境法生效後首次海洋 ...

此報告是自從海洋與海島資源環境法於2015年生效以來的首次此類報告,對當前海洋環境和國家島嶼問題進行評估,以作為防治與逐步改善污染之基礎,進而確保永 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#19.研究報告:海洋塑料數量略少但垃圾碎片污染持續時間更長

根據一組研究人員7日發布的最新估計,釋放到海洋中的塑料數量將遠低於科學家迄今為止的估計,每分鐘有470至540千噸垃圾最終彙入海洋;其中很大一部分 ... 於 www.rfi.fr -

#20.擱淺香港海龜體內滿佈塑膠垃圾港人責無旁貸

... 海洋垃圾,反映海洋污染情況嚴重。(受訪者提供). 微塑膠入海從小魚走進食物鏈. 自上世紀四十年代塑膠大規模生產以來,對海洋生物帶來了災難性的影響。 於 www.hk01.com -

#21.海洋污染會怎樣威脅人類健康?

我們最近的研究首次全面評估了海洋污染對人類健康的影響。 海洋污染來自一系列的複雜混合物,包括但不限制於有毒金屬、塑膠、工業化學品、石油、城市 ... 於 www.inmediahk.net -

#22.海洋污染日益嚴重— 大禹也頭痛

工業廢棄物、家庭污水、石油……,使湛藍的海水發臭、發黑。專家已提出嚴重警告:毒害海洋就是毒害人類自己。 於 www.cw.com.tw -

#23.塑料垃圾污染海洋危机

近期,海洋污染科学问题联合专家组(GESAMP)发布了一份关于海洋垃圾来源的新的调查报告(SEA-BASED SOURCES OF MARINE LITTER GESAMP No.108, ... 於 www.ship.sh -

#24.海洋汙染多嚴重?世界最深的海溝底部發現塑膠袋

與海平面上升、暖化、重金屬與化學污染相同,塑膠無疑已成為世界海洋面臨的環境問題之一,報告指出,除非採取行動,否則海洋中的塑膠數量將在十年內達到3 倍;就在專家還 ... 於 caiwei.com.tw -

#25.海巡季刊第106期

在近年來,有關「海洋暨海洋法」年度報告( Annua l Repor t )中,聯合國秘書長 ... 污染」,並且設法降低「事故性污染」之發生機率,防止船舶污染國際公約在附則五中 ... 於 www.cga.gov.tw -

#26.海洋污染问题- 人人享有健康的世界

不斷上升的海洋溫度增加人類和海洋生物傳染疾病風險. 聯合國星期三發表的一份重要的新報告警告,氣候變化給地球的海洋帶來沉重的壓力,對採捕海鮮產品的能力及沿海居民 ... 於 www.healthyworldforall.org -

#27.海洋汙染- 相關新聞

海洋污染 最終回到人類餐桌上/中山大學研究亞洲7國小魚乾含微塑膠. 國立中山大學海洋科學系研究團隊從包括台灣在內的七個亞洲國家出產的十四項魚乾產品中,驗出微塑膠! 於 news.ltn.com.tw -

#28.太平洋都是塑膠垃圾?研究推翻:80%海洋污染來自「它」

海洋 清理組織(Ocean Cleanup)日前發佈了有關太平洋垃圾帶中累積的塑膠垃圾的成分、來源和歷史,這份報告有助於世人了解海漂垃圾的問題,以期能從中 ... 於 esg.gvm.com.tw -

#29.科學報告形容海洋塑膠垃圾狀況非常嚴峻

科學報告形容海洋塑膠垃圾狀況非常嚴峻 · 繼續惡化 · 全球劇毒塑料垃圾入侵中國沿海省分 · 污染元兇海洋垃圾最大來源抽煙族每年亂丟84.5萬公噸菸蒂. 於 www.storm.mg -

#30.海洋污染有哪些?塑膠垃圾、重金屬、石油、採礦與噪音正 ...

塑膠污染:微塑膠無孔不入,威脅海洋生態與人類健康 · 石油污染:油污難以清除,為海洋帶來巨大衝擊遺禍後代 · 重金屬污染:食物鏈中層層累積,最終毒害人體. 於 www.greenpeace.org -

#31.河川及海洋污染防治小組第19次會議關切水質改善方案 ...

會中市府經發局、農業局分別就「無污水處理廠工業區之污水處理規劃」、「畜牧業資源化輔導作為」進行報告,以回應民眾關切的事業及畜牧業現況問題;在海洋環境整體管理作為 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#32.世界自然基金會:全球海洋面臨嚴重塑料污染

世界自然基金會(WWF)於2月8日發布報告指出,塑料污染到達世界海洋各個角落,占海洋污染的60%。該組織呼籲聯合國緊急制定國際條約應對塑料污染。 於 www.rfi.fr -

#33.社會責任-淨灘減塑

... 污染物對海洋環境和生態的影響。透過淨灘活動,人們可以積極參與環保行動,讓環保意識深入人心。 愛海小行動. 淨灘是保護海洋環境的重要方法之一,可以保護海洋生物的 ... 於 www.nisc.com.tw -

#34.迎戰16度:海洋污染威脅健康本港環企缺乏支援

海洋污染 嚴重,根據世界經濟論壇(WEF)研究報告顯示,全球每年約有八百萬噸垃圾漂入海洋。隨著佈滿塑料垃圾的海灘,以及滿肚塞滿塑料的海洋生物照片在 ... 於 www.capital-hk.com -

#35.國小四年級海洋課程設計與實作之行動研究

最後讓學生將收集到的數據帶回學校分析,尋找. 解決海洋廢棄物的方法,並製作報告和上台發表。 ... 微塑料污染對海洋環境的影響。海洋科學,33(3),. 84-86。 Page 30. 環境 ... 於 ee.gise.ntnu.edu.tw -

#36.环境署报告揭示人类活动和气候变化对海洋生物的严重影响

联合国环境规划署星期五在全球部长级环境论坛期间发布的一份报告指出,污染、过度捕捞等人类活动以及气候变化对海洋生态环境造成了严重破坏,海洋生物 ... 於 news.un.org -

#37.海洋污染

... 海洋所造成之污染。 (五)海底活動的污染源. ❖海洋污染. Page 38. 38. ❖海洋污染. Page 39. 39. ❒ 上述的污染源中,依聯合國的研究報告指出約有44%是 ... 於 ocean.kh.edu.tw -

#38.海洋垃圾的形成與其所造成的破壞

海洋 垃圾不僅侷限於海上,它包括了沙灘、漁港等海洋周遭的生態圈。 海洋垃圾的影響: 首先,在海洋生物方面,最常見的就是海鳥、魚類、海龜及海洋哺乳類等生物誤食 ... 於 st2.ilvs.ilc.edu.tw -

#39.塑料污染:鯨魚的痛苦你應該懂

根據美國一家名叫Ormedia的新調查媒體機構去年所發佈的一份報告稱,我們平常 ... 海洋污染. 海洋的塑料污染現象十分嚴重。科學家呼籲人類不要再污染海洋 ... 於 www.bbc.com -

#40.SKLMP的2022年度報告現已出版! | 海洋污染國家重點實驗室

... 海洋污染生態研究的內容! ... 報告已經上載至SKLMP官方網站,我們希望這些成果能夠激發更多的創新研究,為世界帶來積極影響。 歡迎前往SKLMP官方網站 ... 於 www.cityu.edu.hk -

#41.水質| 環境保護署

水質污染的影響顯而易見,包括海水含有細菌、過量營養物份、有毒化學物和其他污染物,可令泳客感到不適,亦會導致海洋生物污染或死亡,及可能使海水散發難聞的氣味。一 ... 於 www.epd.gov.hk -

#42.海廢行動計畫

... 海洋污染問題之態勢,減少海洋生物及地球環境之影響。 綜觀我國海洋廢棄物問題 ... 出國報告查詢 · 公開資訊與服務 · 服務導覽 · 檔案申請及海洋保育政府資訊利用 · 請願之 ... 於 www.oca.gov.tw -

#43.APEC 海洋相關議題的發展與兩大海洋路徑圖

5. 加速解決引進海洋有害. 生物、破壞性捕漁行為、. 來自海洋與陸地造成的. 海洋污染等對於環境的 ... 「更. 新2009 年APEC 經濟體海洋廢棄物處理成本進度報告」則是聚焦在 ... 於 www.apecstudycenter.org.tw -

#44.「海洋污染」關鍵字 - 我們的島- 公共電視

... 海洋生物,受到的影響最大,有些螺貝類身上有油污的痕跡,甚至有海蛞蝓、海參,受困油堆之中。 閱讀更多 · 海洋 · 公害 · 金門黑潮:莫蘭蒂颱風來襲. 2016-09-26. 颱風走了 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#45.110年度海洋教育「保護海洋」教案設計格式(一)基本資料

情的影響,為了防疫而改變了用餐模式,原本的餐廳內用轉變為外帶回家,人類大 ... 海洋主題作文-學生瞭解哪些是傷害海洋的行為海洋主題作文-學生能清楚敘述海洋污染的因果. 於 tmec.ntou.edu.tw -

#46.海洋污染的危機

當海域被有機物質及供機物質污染時,將會造成以下的影響; 影響生物之生態平衡,使漁坦環境惡化,影響魚類的生長與繁殖,造成水產資源的嚴重損失。 傾倒於海域之廢棄物,若 ... 於 e-info.org.tw -

#47.誰殺死海洋生物?研究:化學與塑膠污染物影響重大,為何未受 ...

該報告引用的另一份研究顯示,微塑膠可吸引周圍水生環境中的其他持久性有毒化學物質,在塑膠表面濃縮並放大毒性。全世界的商業魚種中都可發現微塑膠。暴露 ... 於 esg.businesstoday.com.tw -

#48.海洋污染_環保業務

本縣的海洋如受到嚴重污染,不只海洋上連沿岸的生態系統都受到重大的威脅,我們賴以為 ... 成本效益分析報告 · 公職人員利益衝突迴避法身分關係公開專區 · 公共設施維護管理 ... 於 www.chepb.gov.tw -

#49.終結海洋塑料汙染聯合國與各國政府開始行動

海洋 塑料污染的開始. 海洋塑料汙染已經成為嚴重的環境永續議題,每年有數 ... 隨根據世界自然基金會的報告,至少有2,144個物種在其棲息地受到塑料汙染 ... 於 taise.org.tw -

#50.正視海洋垃圾我們可以做得更好-即時新聞澄清

在港區垃圾方面,依據海洋污染防治法第11條規定:「各類港口管理機關應依本法及 ... 1060531記者會-葉俊宏處長報告.jpg. 1060531 ... 於 enews.moenv.gov.tw -

#51.全球第七屆海廢大會【下】

... 污染,包括海洋垃圾和營養物污染)。 GPML在做的五個主要行動:. 通過連接 ... 本次大會除了精彩豐富的報告外,主辦單位為了零廢棄也有許多特別要求。 於 azurealliance.org -

#52.海洋廢料偵測

研究海廢的Jambeck 團隊費時3 年半,在2015 年發表了一份調. 查全世界沿海國家垃圾量的報告 ... 智慧、自動化的方式進行海洋污染與廢棄物調查研究,以自身的能力為永續海洋. 於 site.eettaiwan.com -

#53.「海洋汙染議題」海報創作研究

從文獻探討第一節中,固態污染物包含一次性垃圾和船舶用品,對海洋物種造成. 的影響有二:「誤食人造垃圾」與「被船舶用品纏繞、劃傷」;對人類造成的影響為. 「海上垃圾, ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#54.「海洋污染防治」拔頭籌桃園勇奪全國特優

此次桃園市受到海洋委員會海洋保育署的高度肯定,於「107年度地方政府海洋污染防治考核」中,榮獲全國「特優」殊榮,名列第一。6月15日由環保局副局長陳增祥代表領獎。 在 ... 於 www.tydep.gov.tw -

#55.有關海洋污染的報告該如何做~~ - 社會議題 - World QA

最近老師讓我們嘗試做了一篇有關環境保護的報告((用投影片做我們這組選了海洋汙染((我才國中不知如何下手請問有哪位經驗豐富的大大能... 於 www.faqs.tw -

#56.大洋中的垃圾海

目前最令人擔憂的是這些海洋垃圾不易被微生物分解,即使分解最快的也需要百年之久,而分解過程中又會造成另一種海洋的污染傷害,像塑膠垃圾受到紫外線照射的影響,分裂成 ... 於 pansci.asia -

#57.海洋汙染p.1 垃圾與海龜p.4 問題解決辦法p.5

海洋 汙染造成的影響. 一、影響海洋生態:. 損害海洋生物的健康,使部分生物產生畸變 ... 污染物經由食物網從海水中傳遞到陸地上,. 再到人類餐桌上,進入人們體內,給健康 ... 於 www.smvhs.kh.edu.tw -

#58.桃園勇奪海洋污染防治考核特優、永安艦隊振盛號獲選全國 ...

... 海洋垃圾污染是全球重要的環境議題,桃園市身為地球村的一份子,不能置身度外,根據研究調查報告顯示,海洋垃圾大多為塑膠製品,每年約有800 萬公噸 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#59.重視海洋汙染議題—以海洋死亡區、淨灘活動及專題報告為例

... 污染; 執行方法:戶外教學/解說; 教育階段:國民小學; 學習議題:永續發展; 議題實質 ... 4.每組依序上臺發表淨灘與海洋汙染等報告。 成果描述:. 1.體認人類活動方為海洋 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#60.海洋資源如何永續利用社會實踐案例分享

14.1在西元2025年以前,預防及大幅減少各式各樣的海洋污染,尤其是來自陸上活動的污染,包括海洋廢棄物以及營養污染。 ... 報告完畢. 國立臺灣海洋大學教育研究所嚴佳代. 於 ghresource.k12ea.gov.tw -

#61.環保新聞-澎湖縣政府環境保護局

「塑膠成癮」生活持續著,海洋污染已儼然成為現在進行式,究竟有多少海洋垃圾堆在台灣海岸?這些塑膠垃圾對魚類蝦蟹,甚至人體,影響又如何? 美國食藥署(FDA)每年檢驗 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#62.致命的海洋悲歌人類造業牠們承擔

報告 表示,塑料污染到達世界海洋各個角落,從最小的浮游生物到最大的鯨魚,從海面到深海,從北極到南極。 根據估計,每年約有1,900到2,300萬噸的塑料垃圾 ... 於 www.ctee.com.tw -

#63.海雪中的塑膠微粒對海洋生態之影響

... 海洋生態系統和碳循環造成一定的影響[2]。 如今,海雪中發現大量塑膠微粒 ... 海洋污染「新指標」。這項新指標同時呈現了海洋污染的新趨勢、新類型 ... 於 smctw.tw -

#64.110年度海洋污染緊急應變人力養成國外訓練

報告 內容摘要 ... 海洋委員會海洋保育署為提升國內各級海洋污染應變權責機關間橫向聯繫之機制與應變人員的專業知識與執行能力,推動辦理符合國際海事組織(International ... 於 report.nat.gov.tw -

#65.刻不容緩的海洋汙染!全球海漂垃圾大分析──專訪鄭明修

海洋 垃圾種類很多,有20% 會漂浮、80% 會沉沒,如漁網。估計每年全球有480 萬~1270 萬噸漂浮垃圾流入大海,其中有50% 可能被風浪打上岸,其他則繼續漂浮 ... 於 reading.udn.com -

#66.海洋塑膠汙染你我都推了一把?食品外帶容器成罪魁禍首

今(2022)年初經濟合作暨發展組織(OECD)發布的報告《全球塑膠展望》 ... 第三,定期評估從而改善塑膠污染對海洋環境的影響。在德國不來梅(Bremen ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#67.海洋垃圾

海洋 垃圾是一個嚴重的全球性問題,其影響範圍不僅限於人類聚居的地區,更會隨風或水流漂散至全球,遠達杳無人跡的島嶼、未經開發的北極水域、甚至神秘未知的深海。 於 www.wwf.org.hk -

#68.台灣海洋垃圾調查:逾半數海廢集中1成海岸【央廣新聞】

... 海洋垃圾調查報告,結果發現,全台一半以上的海洋 ... 世界上還有這種國家! 【紀錄觀點】-【海】海洋污染 · 海洋污染篇學習單 ... 於 u.camdemy.com -

#69.110 年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫

同時提供. 4則與海洋或陸域河川污染防治有關之新聞稿,以配合相關法令政策. 及管制作業推動。 Page 9. 「110 年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫」期末報告. 於 www.epb.taichung.gov.tw -

#70.SDG14 - 行政院國家永續發展委員會

「海洋生態」目標,主要著眼於海洋污染防治、海洋與海岸永續管理、打擊IUU漁撈行為,以及落實聯合國海洋法公約,以保育及永續利用海洋生態系,確保生物多樣性並防止海洋 ... 於 ncsd.ndc.gov.tw -

#71.法學期刊-律師雜誌第306 期(2005.03)-海洋污染防治法淺析

關鍵詞:, 海洋污染;海洋環境;廢水放流;海洋生態;國際義務;監測及報告. 中文摘要:, 在本法制定的背景方面,吾人知道,臺灣地區四面環海,海岸線總長一千五百多 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#72.連江縣環境資源局工作報告

(三)持續辦理海洋污染防治稽查工作並針對海洋污染應. 變辦理教育訓練及應變演練。 (四)辦理污染防制稽查作業,於111年10月至112年3月間. 對福澳港等5 ... 於 www.matsu.gov.tw -

#73.海洋污染專題報告 - uSchoolnet

現在海洋的污染越來越嚴重了,如果不妥善處理的話,可能會害死千百隻無辜的魚群呢!~所以我們現在應該要嚴格控管海洋環境的規劃,避免工廠排放污染/家庭廢水/亂丟棄垃圾到 ... 於 tw.classf0001.uschoolnet.com -

#74.污染海洋中國去年傾倒廢棄物到沿海激增27% - 新聞

中國生態環境部今天(29日)公布報告,指中國2018年將總數達2億零70萬立方公尺的廢棄物傾倒到沿海水域,跟2017年相比增加27%,並且是至少過去10年來, ... 於 www.rti.org.tw -

#75.垃圾以及油污染,還有哪些「看不見」的海洋保育隱形殺手?

目前海洋污染絕大多數都是來自於陸地,包括:噪音污染、塑膠污染、垃圾污染以及油污染等。這些污染均會造成生態破壞,以油污染為例,船隻漏油外洩,導致 ... 於 www.thenewslens.com -

#76.塑膠微粒對人體影響

2017年世界海洋日主題為「我們的海洋、我們的未來(Our Oceans, Our Future) 」,保護行動的重點放在鼓勵解決塑膠污染和防止海洋垃圾。 ... 報告(2016),第 ... 於 hwms.epa.gov.tw -

#77.以空汙、海洋汙染及環境教育為例

核能汙染給海洋生物的影響還要遠遠大過於在那片地廣人稀的陸地上引起的改. 變。據 ... 污染海洋的重金屬元素有汞Hg、鎘Cd 、鉛Pb、鋅Zn、鉻Cr、銅Cu等。岩石風. 化、海底 ... 於 crc.sfaa.gov.tw -

#78.海洋垃圾的時尚奇蹟

... 海洋污染的最大來源! 受到潮流和季風影響,臺灣和周遭離島成為東亞與 ... 根據海洋保育與麥肯錫商業環境中心(Ocean Conservancy and McKinsey Center for ... 於 www.natgeomedia.com -

#79.環保英文開口說!一起用英文聊塑膠污染! - VoiceTube Blog

這段影片讓人類終於正視塑膠污染的嚴重性,因為這些海洋垃圾正是海洋生物存亡的關鍵。臺灣手搖飲文化盛行,而由於吸管體積小、不易清洗,故多為一次性使用 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#80.書面報告

今天奉邀列席貴委員會,就審查行政院函請審議暨. 大院委員擬具「海洋污染防治法修正草案」等13案及行政. 院函請審議暨大院委員擬具「海岸巡防機關器械使用條例修正. 草案」 ... 於 ppg.ly.gov.tw -

#81.【世界自然基金會研究摘要】海洋塑膠污染對海洋物種

世界自然基金會委託的一份新報告,提供了迄今為止,有關塑膠污染對全球海洋的影響程度、對海洋物種和生態系統的影響,以及這些趨勢在未來可能如何發展 ... 於 www.sow.org.tw -

#82.海洋環境生態心得 - jason852741的部落格- 痞客邦

地球就是因為有了海洋,才有生命蓬勃發展,造就了這美麗的世界。海洋 ... 污染將逐漸改善或惡化,將視為我們有所為或有所不為而定。 所以,身為 ... 於 jason852741.pixnet.net -

#83.綠色產品趨勢之海洋環境永續發展 - 經濟部工業局產業資訊網

70%之地球表面是由海洋組成,但受到氣候暖化/酸化、化學污染、廢棄物污染等威脅,海洋生態環境被過度開發與污染。 ... 世界經濟論壇(WEF)2016年初之研究報告 ... 於 proj.ftis.org.tw -

#84.花蓮環境保護局> 環境主題> 水污染防治> 海洋污染> 112年 ...

熱門關鍵字:河川污染海洋污染飲用水地下水污染 · 進階搜尋. 環境主題. ::: 環境主題. 環境影響評估報告. 技術規範 · 審議規範 · 環境影響評估流程 · 環境影響評估報告. 於 www.hlepb.gov.tw -

#85.加強合作,保護海洋生物多樣性(國際視點)

... 海洋綜合治理,降低人類海上活動對海洋生物多樣性的影響. ... 氣候變化和海洋污染也加劇了海洋生物生存環境的惡化。英國《自然》雜志 ... 於 qh.people.com.cn -

#86.塑膠廢棄物污染海洋問題的探討 - 人權教育

[5] 這些事實,的確驚人。 回顧臺灣,參與淨灘行動的團體於2018年3月初公布《2017年海洋廢棄物監測報告》 ... 三、海洋塑膠廢棄物污染可能造成的影響. 海洋 ... 於 hre.pro.edu.tw -

#87.環保新聞-澎湖縣政府環境保護局

磷和氮是肥料、清劑劑的主要成分,人們在耕種、施肥、清洗物品時,所釋放的廢棄物往往直接排入海中,造成嚴重的污染。 所以,海洋中高濃度的氮和磷通常會造成優養化的影響 ... 於 www.phepb.gov.tw -

#88.談海洋污染安倍:用技術創新解決而非敵視塑膠

日本首相安倍晉三在京都市出席一場有關科學技術的國際會議時,說明不應該敵視塑膠及排斥使用塑膠的人,應用技術創新來尋求解決,例如日本企業正致力 ... 於 csrone.com -

#89.塑膠食品包裝首次超越煙蒂,成為最常見的海灘垃圾!

最常見垃圾前10名幾乎塑膠產品包辦. 塑膠容器、吸管、塑膠袋等塑膠垃圾,為海洋污染的最大元凶。圖片來源:iStock. 根據該報告的統計,2019年海洋保護協會於全球116國家 ... 於 www.sogastop.com -

#90.塑膠污染- 維基百科,自由的百科全書

據綠色和平的《塑膠圍港:香港海域塑膠分佈2018》研究報告,香港沿岸水域已遍佈聚 ... 聚苯乙烯塊及塑膠珠是最常見的海洋塑膠污染來源,再加上塑膠袋和食品容器等.就是 ... 於 zh.wikipedia.org -

#91.从污染到解决方案:全球海洋垃圾和塑料污染评估

报告 表明,虽然我们拥有专业知识,但我们仍需要政治意愿和紧急行动来应对这场日益严重的危机。该报告将为2022年联合国环境大会(UNEA 5.2)的相关讨论提供 ... 於 www.unep.org -

#92.【海洋垃圾】海塑去哪兒|了解台灣海底垃圾有哪些? (我們的 ...

... 海洋 生物死亡,還可能對環境產生什麼影響呢? 00:00 前導01:19 跟著研究人員尋找台灣海底垃圾05:39 塑膠垃圾對 海洋 生態的影響※00:20-00:33、00:50-01 ... 於 www.youtube.com -

#93.目標14: 永續海洋與保育

在西元2025年以前,預防及大幅減少各式各樣的海洋污染,尤其是來自陸上活動的污染,包括海洋廢棄物以及營養污染。 ... 減少並解決海洋酸化的影響,作法包括改善所有階層的 ... 於 globalgoals.tw -

#94.海洋污染防治法施行細則 - 全國法規資料庫

... 海洋油污染緊急應變中心,處理海洋油污染事件。 第11 條. 本法第十三條第一項所稱 ... 一、報告人姓名、職稱、單位、場所。 二、污染發生來源、原因。 三、發生事故時間 ... 於 law.moj.gov.tw -

#95.除了塑膠、垃圾以及油污染,還有哪些「看不見」的海洋保育 ...

談到海洋污染中,人們可能會想到油污染、垃圾污染等,但可能忽略了噪音污染也會對海洋生物——尤其是鯨豚——造成的影響。 根據《科學》期刊的回顧性研究, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#96.報告主題:海洋議題3

世界經濟論壇研究報告顯示,每年有八百萬噸塑膠垃圾流入海洋,. 相當每分鐘把一輛垃圾車的塑膠倒進海裡,汙染程度嚴重,預估到二. ○五○年,海洋中的塑膠重量可能超過魚類 ... 於 www.hlbh.hlc.edu.tw -

#97.以進行海洋垃圾之源頭管理

海洋污染 防治相關業務於107年4月28日海委會成立後,已移撥海保署,由該署負責推動海洋污染防治、油污染應變以及海漂(底)垃圾清除。海委會表示:「塑膠製品污染海洋」業務屬 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#98.進擊的巨大污染!解析海漂垃圾的全球分布:專訪中研院鄭明修

許多科學家在研究塑膠垃圾與微粒對海洋生物的影響,著名例子是夏威夷群島的「中途島」,當地信天翁誤以為塑膠是食物而吞食、親鳥用塑膠餵幼鳥,科學家解剖 ... 於 technews.tw -

#99.陸發布海洋污染監測報告福建排海污水量最大

大陸生態環境部近日發布「2019年中國海洋生態環境狀況公報」,報告顯示,去年沿海各省中,福建直排海污染源污水排放量最大,其次是浙江,廣東省直排海 ... 於 www.ettoday.net