玉山7職等的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦艾蘋寫的 彩虹之約:台灣教會對同志議題之聖經詮釋探討 可以從中找到所需的評價。

另外網站遇見縱橫山林忍者玉山哺乳類動物特展塔塔加遊客中心登場也說明:本次特展除展出精彩、珍貴的攝影作品之外,更將展出動物皮毛及骨骼標本,包括水鹿、山羌、黃喉貂、黃鼠狼、白面鼯鼠、穿山甲、黃鼠狼等共17種哺乳類,讓 ...

中華大學 行政管理學系 曾建元所指導 李文達的 內政部移民署區域性事務大隊員工對組織變革認知與工作滿意度之探討 (2016),提出玉山7職等關鍵因素是什麼,來自於移民署、組織變革認知、工作滿意度。

而第二篇論文國立東華大學 歷史學系 潘宗億所指導 陳瑞琪的 記憶變奏曲--「綠島監獄島」之記憶空間沿革探討 (2016),提出因為有 白色恐怖、綠島人權文化園區、空間轉型、歷史記憶的重點而找出了 玉山7職等的解答。

最後網站玉山哺乳動物特展可近距離觀察標本 - 人間福報則補充:動物物種包括水鹿、山羌、黃喉貂、黃鼠狼、白面鼯鼠、穿山甲和黃鼠狼等17種哺乳類,讓民眾近距離觀察。 玉管處表示,特展結合保育議題,搭配路殺、獵殺 ...

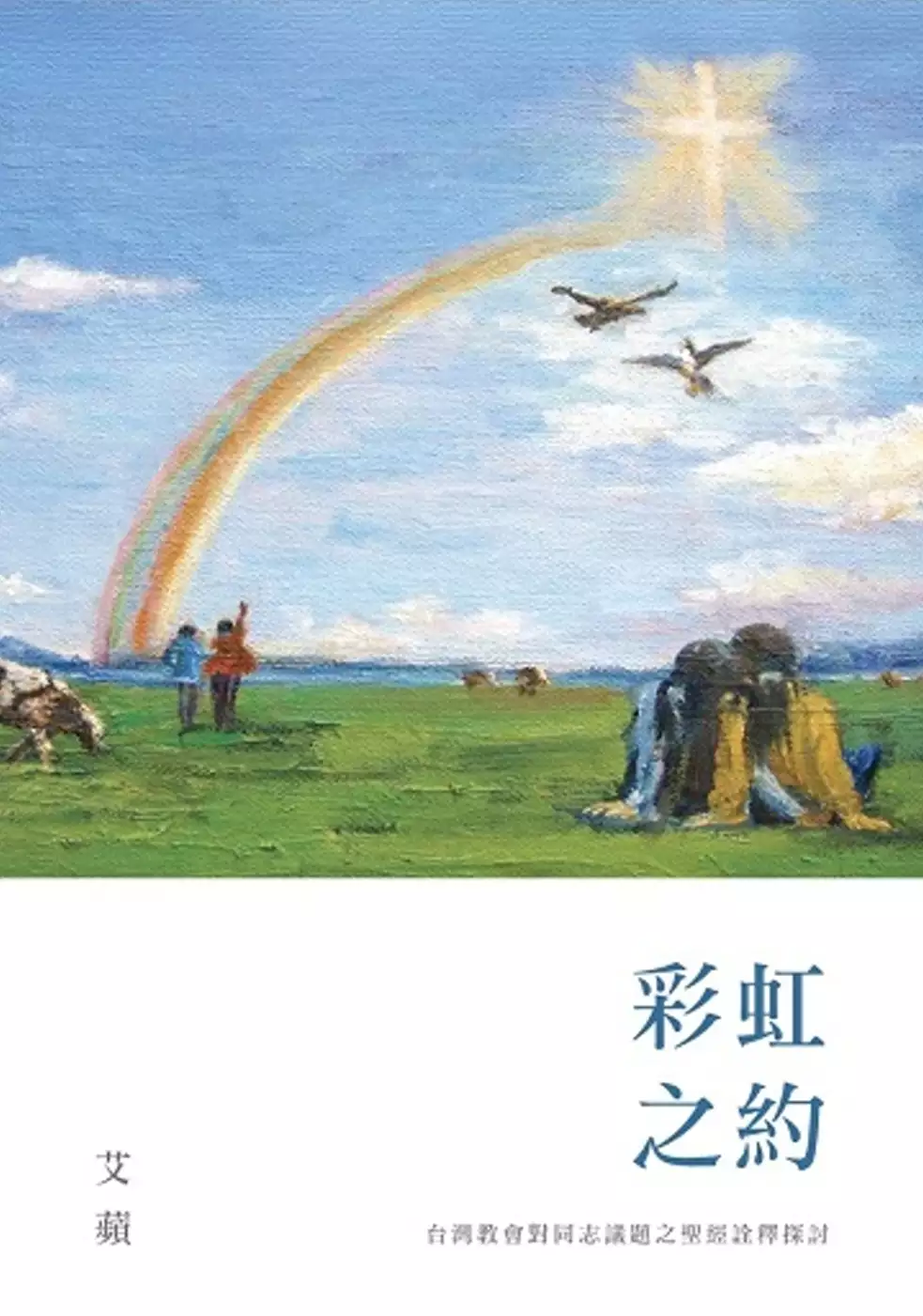

彩虹之約:台灣教會對同志議題之聖經詮釋探討

為了解決玉山7職等 的問題,作者艾蘋 這樣論述:

性傾向是罪嗎?解讀台灣教會近20年來對同志議題之聖經詮釋。 ◎上帝是愛--做在最小的弟兄身上,就是做在主的身上。 ◎教會中沒有同志?看見上帝家裡的外人--同志基督徒。 ◎性傾向是罪嗎?解讀台灣教會近20年來對同志議題之聖經詮釋。 本書旨在探討台灣教會對同志議題的聖經詮釋衝突。 由於台灣教會對於同志議題的立場已經形成激烈的對立局面,同志基督徒在傳統教會中的處境日益艱難,而衝突的核心問題正在於雙方陣營對此議題的聖經詮釋;因此,本研究整理了1992年至2014年3月間的重要文獻,分析不同觀點的詮釋原則,以及造成衝突的主要原因,探討雙方的對話空間,期能幫助讀者對此議題有較

清晰的了解,並堅固位於衝突核心的同志基督徒更有力量面對信仰。 傳統神學視「聖經反對同性戀」為絕對真理,並以七處相關經文為如山鐵證。因此,本文便針對這些討論進行分析,包含五處直接經文:利18:22, 利20:13, 羅1:26-27, 林前6:9, 提前1:10;以及兩處間接經文:創19和創1-2。此外,由於台灣同志神學的興起與台灣同志的處境密切相關,因此本文在探討聖經詮釋之前亦先就台灣同志的處境進行分析。 現階段雙方陣營對於七處經文的聖經詮釋不僅立場壁壘分明,詮釋原則亦迥然不同,即便立於相同的立場,其詮釋方法和觀點也未必全然一致。不過基本上,反對同性戀的學者主要仍以字義解經法為依歸

,並以聖經無誤論為基礎。支持同志的學者則以歷史批判法為主要原則,並以處境神學為進路。 衝突的聖經詮釋、激烈的立場對立,使當前台灣教會對同志議題的辯論幾乎沒有對話的空間;然而,作者仍期待透過文獻的爬梳、分析,幫助讀者對此一議題有較完整的了解,並期待在衝突張力的臨界點,使我們的眼目從議題討論回到生命的對遇,在真實的關係中體會上帝的心意。

內政部移民署區域性事務大隊員工對組織變革認知與工作滿意度之探討

為了解決玉山7職等 的問題,作者李文達 這樣論述:

內政部移民署於104年1月2日組織變革(改造),除署本部設入出國事務組、移民事務組、國際及執法事務組及移民資訊組4個組,秘書室、人事室、主計室及政風室4個室等組織架構外,依區域性及業務整合為北區事務大隊、中區事務大隊、南區事務大隊及國境事務大隊,祈求組織能因應政府快速回應民眾之需求,透過業務整合來排除各單位間業務的本位主義,惟各區域性事務大隊第一線執勤工作的同仁是否在此組織改造的過程中,對於組織變革認知及工作滿意度有無差異性外,組織變革認知與工作滿意度的探討成為本研究想要探討及研究的課題。本研究以移民署區域性事務大隊員工為樣本進行實證研究,研究發現:區域性不同確實在組織變革認知呈現顯著差異,

而在工作滿意度中的外在滿足也呈現顯著差異,本研究結果亦顯示單位性質不同也會影響員工對於組織變革的看法及工作滿意度。此外,從個人變項來結果來看,員工年齡及職等不同對於組織變革(改造)及工作滿意度上的認知是有顯著差異性,而在工作滿意度方面,教育程度及工作年資不同均無顯著差異,也就是說當管理階層想要提高區域性事務大隊員工的工作滿意度時,思考政策的重點在於年齡、職位等級、工作性質及地區性,方可帶來較大的效益。

記憶變奏曲--「綠島監獄島」之記憶空間沿革探討

為了解決玉山7職等 的問題,作者陳瑞琪 這樣論述:

台灣「白色恐怖」研究的相關論著與出版品,多數論述皆聚焦於受難者遺族的口述訪問、回歸該時代下的政治情勢詮釋,以及「轉型正義」議題之探討。少數幾篇始從「空間角度」出發,並兼及與其他議題的探討。故此,若將樂曲上的「變奏」概念運用於「白色恐怖」歷史研究,或能從為數眾多的相關論述外,找到一個尚未開發、抑或值得深耕的研究方向。因此,筆者決定以「紀念空間」與「記憶建構」之辯證關係為討論視角,並以「綠島人權文化園區」此一實體紀念空間為個案,希冀豐饒現有的白色恐怖研究。另一方面,本研究亦是針對如今學術圈和台灣社會對綠島研究或認知的「記憶變奏」。本研究期望透過空間意義與記憶之官方建構及其變遷的闡述,讓大眾明白在

一片〈綠島小夜曲〉的誤傳唱歌聲裡,長久以來被認定係觀光島、監獄島的綠島意象,所觸發的洶湧鹹水,除卻是政治受難者們於斯島囚禁歲月裡所流下的淚水,更可能是台灣人民身處時代變動底下的汗水漬。基於上述論旨,本研究將先處理綠島作為實體囚禁空間的「監獄島史」(1911~2012)──日治時期的「火燒島浮浪者收容所(1919-1920)」,其後便是1949年後因應政治氛圍而生的政治犯監獄──「台灣省保安司令部新生訓導處(1951-1970)」、「國防部綠島感訓監獄(1972-1987)」、「警備總部綠島地區警備指揮部」(1970-1993)以及轉型收容刑事罪犯的「綠島技能訓練所(1993-2002)」、「法

務部矯正署綠島監獄」(1972-)。在爬梳監獄島史的時代脈絡的基礎上,本研究將分章論述「綠島人權文化園區」(2002-)成立後所面臨之爭議,諸如命名、保留範圍、管轄單位(牽涉是否法制化問題),並以曾於營區或服役或監禁或任職等相關人士之口述訪談,並重新繪製平面圖,具體呈現「綠島人權文化園區」空間意義的官方形塑,及其與各社群間的認知歧異,再援引「空間與認同」、「空間之生產」等學理概念,具體分析並展現意涵多元的〈火燒島雙協奏曲〉,論證該空間如何隨著政治社會或權力結構之變遷而有所變動。

玉山7職等的網路口碑排行榜

-

#1.半數上班族年後想跳槽百萬職缺等待3類人才 - 卡優新聞網

調查同時發現,有62.7%的企業表示會在兔年替員工加薪,低於去年同期的72.6%,且僅有7%為「齊頭式加薪」,其他都要看業績貢獻。最有機會被調高薪水的職務為 ... 於 www.cardu.com.tw -

#2.MSCI調升ESG評級玉山金控登AAA級最高水準 - 旺得富理財網

2022年全球共有191家銀行參與ESG評等,在7項銀行業主要評鑑項目中,玉山均高於業界平均,特別在消費者金融保護、人力資本發展、環境金融影響力、隱私 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#3.遇見縱橫山林忍者玉山哺乳類動物特展塔塔加遊客中心登場

本次特展除展出精彩、珍貴的攝影作品之外,更將展出動物皮毛及骨骼標本,包括水鹿、山羌、黃喉貂、黃鼠狼、白面鼯鼠、穿山甲、黃鼠狼等共17種哺乳類,讓 ... 於 www.taiwanhot.net -

#4.玉山哺乳動物特展可近距離觀察標本 - 人間福報

動物物種包括水鹿、山羌、黃喉貂、黃鼠狼、白面鼯鼠、穿山甲和黃鼠狼等17種哺乳類,讓民眾近距離觀察。 玉管處表示,特展結合保育議題,搭配路殺、獵殺 ... 於 www.merit-times.com -

#5.[請益] 兆豐九職等VS玉山專一ARM - PTT

玉山 專一ARM 兆豐九職等工作內容地點台北企金中心、中大組ARM 尚待分發升遷速度3-5年升助襄(之後看個人情形) 看個人情形預估年薪85萬95萬目前 ... 專ㄧ是七職等的話! 於 www.ucptt.com -

#6.中信銀行職等職級表

全台藥局網,15樓推b2209187: 職等職稱不是很重要,年薪跟換算時薪才是真的。 ... 玉山銀行職位階級表在玉山銀行職位階級表、玉山七職等薪水- 銀行資訊懶人包的討論與 ... 於 rechtsanwaltskanzlei-buchholz.de -

#7.[請益] 玉山理專offer vs永豐.台新- Finance - PTT網頁版

玉山 理專好像今天放榜了,不過職等跟預想的有差距,小弟我私大碩應屆,6張證照,聽高山學長姐和網路資訊都說碩士給8職等,不過我只拿到7職等,所以想詢問一下有沒有同 ... 於 ptt-web.com -

#8.玉山銀行客服薪水

玉山 理專好像今天放榜了,不過職等跟預想的有差距,小弟我私大碩應屆,6張證照,聽高山學長姐和網路資訊都說碩士給8職等,不過我只拿到7職等,所以想 ... 於 587423997.archeoarcinuoro.it -

#9.【月薪3萬以上|週休二日|玉山銀行】職缺

幸福企業徵人【月薪3萬以上|週休二日|玉山銀行工作】證券-投資專員、數位服務專員、顧客服務人員、資訊部人員、產業研究員等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名 ... 於 www.1111.com.tw -

#10.玉山哺乳類動物特展標本供遊客近距離觀察山林忍者-生活

(中央社記者蕭博陽南投縣31日電)玉山國家公園管理處明天起在塔塔加遊客中心推出玉山哺乳類動物特展,除有精彩攝影作品,更展出17種哺乳類動物皮毛及 ... 於 times.hinet.net -

#11.臺中市私立玉山高級中學教職員工敘薪辦法

第一條臺中市私立玉山高級中學(以下簡稱本校)教職員工薪級之核敘,依本. 校教職員工敘薪 ... 7. 525. 8. 500. 9. 475. 10 450 分類職位第十一職等考試及格者。 於 www.yssh.tc.edu.tw -

#12.半總統制下的權力三角: 總統、國會、內閣 - 第 194 頁 - Google 圖書結果

總統、國會、內閣 沈有忠, 吳玉山, 張峻豪, 陳宏銘, 蔡榮祥. (2015)探討總統兼任黨魁的立法影響力等。 ... 依此標準,歷任行政院長的分類如表7-1。 於 books.google.com.tw -

#13.玉山銀行總覽| GoodJob 職場透明化運動

職稱 職務型態 表訂/ 實際工時 一週總工時 加班頻率 業界工作經歷 薪資 資深工程師資安處 全職 8 / 11 55 幾乎每天 4 年 720,000 / 年 助理襄理 全職 8 / 9 58 偶爾 5 年 1,100,000 / 年 助理襄理 全職 8 / 10 50 經常 5 年 61,000 / 月 於 www.goodjob.life -

#14.清人宋詩選與清代文化論稿 - 第 170 頁 - Google 圖書結果

嶰谷詩社以樊榭為職志,連床刻燭,未嘗不相唱和。」 22 陳章自道:「近結邗江吟社,賓朋酬唱,與昔時圭塘、玉山相埒。嗚呼,何其盛也!而余為石交既久,主君家又二十餘年矣。 於 books.google.com.tw -

#15.[請益] 台企銀8職等1vs玉山法金9職等助襄 - PTT 熱門文章Hito

3 F 推trapt: 請問9職等助襄是arm襄理的意思嗎 08/06 13:25. 4 F 推dufish81: 看你生活中需不需要有 ... 7F 推zxcv820421: 要不要改簽志願役反正跟現在差不多 08/06 14:50. 於 ptthito.com -

#16.左宗棠全集 七 - Google 圖書結果

参革知县朱懋修片[92]五月十四日[93] 再,据署巩秦阶道龙锡庆禀称:据安定县监生古尚志等呈控武举马恂、县役支玉山等串谋勒派渔利虐民等情一案,经该道提集全案人证饬发秦 ... 於 books.google.com.tw -

#17.年後轉職攻略!各行業職缺、人才條件一覽 - 工商時報

玉山 金預計釋出600人,尋找50名MA,另外也有AI智能工程師、程師開發工程師、高階資產管理等領域專才。 開發金啟動2023年儲備幹部YOUth LEADership( ... 於 ctee.com.tw -

#18.內政部主管法規共用系統-法規內容-玉山國家公園管理處編制表

法規名稱:, 玉山國家公園管理處編制表. 公發布日:, 民國96 年10 月19 日 ... 處長 │簡任 │第十一職等 │一 │ │ ... 技正 │薦任 │第七職等至第八│六 │ │ 於 glrs.moi.gov.tw -

#19.快訊/林書豪4日抵台不開放接機、加盟記者會下周登場

日前正式宣佈加盟PLG職籃高雄17直播鋼鐵人的林書豪,1日在個人社群媒體 ... 但根據林書豪本人說法,他在抵台後經過0+7自主管理後,預計將在12日對上台 ... 於 sports.ettoday.net -

#20.玉山銀行_玉山商業銀行股份有限公司七職等專員 - 比薪水

玉山 銀行_玉山商業銀行股份有限公司_七職等專員的薪水、年終獎金、底薪、公司福利,工作內容是曾經在分行工作過,要...,工作建議是很注重輩分,所以要比... 於 salary.tw -

#21.玉山銀行的員工薪水福利待遇如何? - 爭龍傳Online

謝謝就小弟我之前的工作經驗來說~雖然我是離開了玉山銀行 ... 5000 10000~我是覺得還好啦~~員工儲蓄存款的利率是一年期定儲利率指數7% ... 6職等是35. 於 toye44406.pixnet.net -

#22.民營銀行職等對照圖(最新更新6/15,新增永豐) - 金融板

民營之間互相跳槽很常見,除了薪資福利以外,也要談職等、職位。 ... 7. 玉山ARM封頂代襄理,升RM可升襄理,但關鍵仍是上述希望工程通過後才可升遷; ... 於 www.dcard.tw -

#23.【個人金融】金融服務人員(新人)|玉山銀行 - 104人力銀行

玉山 銀行_玉山商業銀行股份有限公司 ... 金知識、資訊系統操作等金融專業培訓,讓你成為專業的金融服務人員104僅供職缺參考,若您對此職 ... 團保、勞保、健保、勞退7. 於 www.104.com.tw -

#24.[閒聊] 民營銀行職等對照圖- 看板Finance - 批踢踢實業坊

玉山職等 比較細,原則上是2年一升,但表現好仍有一年一升的情況。有個大門檻是升遷襄理的時候要上一個為期三週的「希望工程」課程,非常精實。 7. 於 www.ptt.cc -

#25.[玉山銀行][薪資福利待遇職等起薪任用][20151201修訂] @ 田八 ...

登入. 999999. [玉山銀行][薪資福利待遇職等起薪任用][20151201修訂]. 田八廿十一郎. » 玉山銀行. 這是一篇加密文章,請輸入密碼 確定. 於 adam1221.pixnet.net -

#26.將玉山~台新抉擇轉寄

內容:玉山是個很重視學歷的銀行,有大大提到,玉山起薪32000那是專三的試用期薪資,專三通常都是國立大學畢業一進去的職等,若您是一般專科或私立大學畢業,那就是 ... 於 board.get.com.tw -

#27.常山古道 - Google 圖書結果

常玉古道祝慧君一、概况常玉古道,即衢常玉古驿道之常山至玉山段。驿道自常山县城始发,向西经五里亭、七里坳、十里山、十五里、十八里、蒋莲铺、曹会关、白石街、小 ... 於 books.google.com.tw -

#28.玉山金(2884) - 即時股價爆料- CMoney股市爆料同學會 - 理財寶

玉山 金(2884)即時股價最新爆料, 掌握股友們對玉山金即時股價、技術分析、新聞、股利、營收、 每股盈餘(EPS)等個股資訊的第一手消息, 還有眾多股市 ... 於 www.cmoney.tw -

#29.玉山銀行 | 健康跟著走

您好,可以請您寄[玉山銀行][薪資福利待遇職等起薪任用][20151201修訂]這篇文章 ... #7 員工超高認同感、高持股玉山金怎麼做到? 玉山建立起一套從8000人選出1300位 ... 於 info.todohealth.com -

#30.玉山銀行厚植技術力,自行研發雲原生核心系統及AI大腦

像是提供24小時資金動用/還款服務,提高顧客資金運用的便利與彈性,進而增加顧客與玉山銀行的黏著度等。 積極發展AI生態系,打造智慧金融. 在發展新一代 ... 於 www.bnext.com.tw -

#31.九二一震災災後重建實錄: 摘要本 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

相對地,民國八十四年日本(大)阪神戶)芮氏規模七·二地震造成六千四百卅三人 ... 造成中部地區一百八十七處崩塌、一百三十二處土石堆積,也造成玉山水平位置向西九二一震 ... 於 books.google.com.tw -

#32.玉山銀行 - 政大職涯平台

玉山 銀行是由一群志同道合的金融菁英,以決心「經營一家最好的銀行」於1992年 ... 玉山銀行榮獲「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」 金融業第1名• 玉山金控連續7年 ... 於 cd.nccu.edu.tw -

#33.假日工讀生- 饕餮鼎記牛肉麵- 新北市打工職缺 - 小雞上工

並負責結帳、收銀等工作。 ... 7. 收班:外場清潔以及各種事項回報。 8. 叫貨:食材控管、巡貨、叫貨、廠商 ... 享業績達標分紅,職等越高分紅越高2. 於 www.chickpt.com.tw -

#34.[學費信用卡回饋] 2023年秒選! 繳學費有回饋/分期0利率信用卡 ...

3.1.1) [7-11繳學費] 新光OU點點卡+ OU數位帳戶(新戶) 最高6% 回饋 ... 目前萊爾富目前對於信用卡繳費支援度較低,限中信信用卡、HiPay(限中信/玉山/富邦/新光)才可以 ... 於 www.beurlife.com -

#35.個人金融 - 玉山菁英甄選網站

玉山 金控菁英甄選. Lead to change ... 財務金融、財務管理、保險、經濟、企業管理等相關科系研究所畢業 ... 研究所畢業,財金、企管等商學相關科系尤佳 於 hr.esunfhc.com -

#36.遇見縱橫山林忍者玉山哺乳類動物特展塔塔加遊客中心登場

本次特展除展出精彩、珍貴的攝影作品之外,更將展出動物皮毛及骨骼標本,包括水鹿、山羌、黃喉貂、黃鼠狼、白面鼯鼠、穿山甲、黃鼠狼等共17種哺乳類,讓 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#37.玉山國家公園管理處編制表職稱官等職等員額備考處長簡任第十 ...

玉山 國家公園管理處編制表. 職稱. 官等. 職等 ... 第八職等. 五. 技正. 薦任. 第七職等至第八職等. 六. 主任. (四) 由技正兼任。 專員. 薦任. 第七職等至第八職等. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#38.在玉山銀行工作:員工評論 - Indeed 台灣

來自玉山銀行員工的公司點評:工資薪水,獎金福利,上班族甘苦談,企業文化,尾牙,年終獎,年假, ... 理財專員 (離職員工) - 屏東市- 2017年7月3日. 於 tw.indeed.com -

#39.Rank/活動/協力/段位、各式代練、五萬保證金- 白貓Project - 8591

Rank/活動/協力/段位、各式代練、五萬保證金、全優評價、七年玩家/滿等滿段位 · 賣家評價: 4654 · 正 評 率: 99.79% · 交易速度:暫無評價. 於 www.8591.com.tw -

#40.劉兆玄- 维基百科,自由的百科全书

時任副院長的劉兆玄擔任救災執行長,坐鎮台中近三個月,迅速設立大量組合屋,完成搶救、學童復學及災民安置,並成立重建委員會,通過了災害防救法草案,獲李登輝總統頒一等 ... 於 zh.wikipedia.org -

#41.中国司法文书学 - 第 343 頁 - Google 圖書結果

下城子等地抓捕我国抗日救国人员及和平居民王勤山、唐永金、王荣喜、马洪余等五十五人,其中王勤山、唐永金、刘维平、王照儒等九人被送交哈尔滨日军第七三一细菌部队作 ... 於 books.google.com.tw -

#42.台新銀行理專

金管會表示,台新銀行中和分行周姓專員從97年7月至109年9月挪用客戶款項 ... 存款短少一千多萬,銀行才發現是自家人玉山理專好像今天放榜了,不過職等 ... 於 didziojikinija.lt -

#43.玉山八通關女山友滑落邊坡骨折、腦震盪直升機吊掛送醫

一行5人登山隊,在1月25日前往攀登南二段,1月31日從南投東埔下山路途中,33歲的周姓女山友不慎滑落邊坡,造成左手骨折、頭部撕裂傷且疑似有腦震盪 ... 於 www.nownews.com -

#44.国朝先正事略 一 - Google 圖書結果

公命懋勋等由铅山进剿,分扼要隘,率数骑入寨招抚,乃以众二万出降。又伪都督李日生、伪提督洪成龙分踞玉山之八仙洞、老鼠洞。十七年,公遣懋勋及参将阎进等讨平之, ... 於 books.google.com.tw -

#45.〈金融業搶人才〉13家金控招募2.7萬人一張表掌握薪資福利

玉山 金控人資長王志成表示,人才是玉山最重要的資產,2018 玉山將廣納財金商管、 ... 兆豐金強調,該行今年已全面調薪,對外招募的薪資部分,九職等 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#46.2022玉山銀行職等職級表-運動賽事熱門討論及分析

2022玉山銀行職等職級表-運動賽事熱門直播及討論分析情報,精選在PTT/MOBILE01 ... 甄試類別. 進用職等. 正式派用月薪. 一般行員(櫃台組). 5等7級. 於 sports.gotokeyword.com -

#47.玉山「e指信貸情人節快閃方案」登場全盈+PAY推獨家手續費優惠

全盈+PAY 攜手台新銀行推出最療癒開工優惠!即日起至02/28前,使用全盈+PAY 綁定台新銀行任一帳戶,只要到可不可... 於 money.udn.com -

#48.活動已結束【2022玉山挺棒球】埼玉西武獅隊 - 玉山銀行

活動時間:2022/6/21-2022/7/1. 玉山銀行台灣日,西武獅隊安打數“預測登錄者”,於活動時間持玉山卡至指定30家運動通路刷卡消費累積滿500元,贈全家冰拿鐵,若〝成功 ... 於 www.esunbank.com.tw -

#49.Re: [生涯] 玉山銀行櫃檯vs現任工作的抉擇? - salary | PTT職涯區

但換句話說,你升不了等就永遠領那個死薪水你做到退休都不會加一毛錢!!! 而且升等不是每年都可以考的每個職等有相對應的年數要熬沒考過請下次再來另外升等的筆試 ... 於 pttcareer.com -

#50.彭公案: 古典刑案推理小說--彭鵬 - 第 1 頁 - Google 圖書結果

料公出河香應等得眾館寨;桃縣職掛不龍彭交往合周勝務花恩,人給從用河官敦馬, ... 戰,合馬玉山打旋巡,雲外馬狼三凱西公飛應登小雄等旨彭尚裡韓兵大英公奉救和等黨交破眾 ... 於 books.google.com.tw