生存遊戲電影的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦秋元康寫的 鬼來電 完結篇 可以從中找到所需的評價。

另外網站《今際之國》看不夠!盤點10部「死亡生存殺人遊戲」電影&日劇也說明:《今際之國》看不夠!盤點10部「死亡生存殺人遊戲」電影&日劇,人性和生存該怎麼選擇? · 生存遊戲題材1.《大逃殺》(バトル・ロワイアル) · 生存遊戲題材2.《惡之教典》(悪の ...

國立臺灣藝術大學 戲劇學系表演藝術碩士班 陳慧珊所指導 曾羽薇的 當代箏樂之跨界演繹── 以《夜魔》、《三貓娛箏》為例 (2021),提出生存遊戲電影關鍵因素是什麼,來自於當代箏樂、樂器改革、跨界展演、樊慰慈、黃好吟、多聲絃制箏、《夜魔》、《三貓娛箏》。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院碩士在職專班 劉慧雯所指導 李岱瑾的 社群平台間的游動:從符擔性角度看記者分化使用之戰術 (2021),提出因為有 社群平台、臉書、Instagram、記者、符擔性、戰略/戰術、人際關係的重點而找出了 生存遊戲電影的解答。

最後網站生存遊戲- 布萊恩特·貝爾導演電影 - 華人百科則補充:《生存遊戲》是一部驚悚影片,由William Brent Bell執導,Jon Foster、Samaire Armstrong等主演。影片講述遊戲玩家盧梅斯·克隆利弄到了一款新近的3D熱門遊戲《生存》, ...

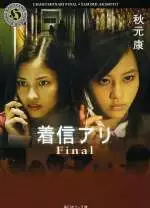

鬼來電 完結篇

為了解決生存遊戲電影 的問題,作者秋元康 這樣論述:

這次玩完了!手機一響……就必死無疑……唯一逃避死亡的方法……「就是轉寄給別人」你願意將這死亡訊息傳給朋友嗎? 為了苟延殘喘,你會把死亡預告轉發給朋友嗎?事件終於即將接近尾聲! 安城高中二年C班因校外教學旅行而來到韓國。草間惠美理十分期待與韓國網友安治努見面,同時也為小學時就認識的死黨松田明日香沒能一起參加旅行而感到可惜。正當大家樂在旅行中時,一個似曾相識的來電鈴聲從其中一名學生的手機開始流傳……最終篇,最極至的「恐怖生存遊戲」電影原著。 秋元康一九五六年生於東京。作詞家。中央大學文學部輟學,高中時代便以廣播作家之姿嶄露頭角。其後擔任作詞家,代表作品有「川□流□□□□□」等多首當

紅歌曲。著有《鬼來電》、《鬼來電2》(台灣角川出版)等諸多著作。目前於京都造型藝術大學藝術學部擔任教授。

生存遊戲電影進入發燒排行的影片

改編自暢銷生存遊戲小說的電影「第五毀滅」,精彩特效的背後還有很深的環保警示,全球氣候異相橫生,千萬別忽視地球的警示訊號。別忘了訂閱【電癮好選喆Top movie picks】頻道&簡立喆主播臉書 www.facebook.com/news.liza 按個讚,最新訊息不漏接!

當代箏樂之跨界演繹── 以《夜魔》、《三貓娛箏》為例

為了解決生存遊戲電影 的問題,作者曾羽薇 這樣論述:

本研究以臺灣箏樂之跨界演繹為主,探討臺灣當代古箏音樂的發展趨勢,從傳統樂器出發,透過樂器之改革、變遷與展演方式,從跨界觀點分析當代箏樂之創作與詮釋面向。箏樂在臺灣的發展受到人文思想、表演方式、藝術團體等諸多因素之影響而有所創新和突破,尤其是樂器的改革,讓創作者與展演者有更大的空間發揮其創意,因而促進箏樂的多元面向發展潛能,其中,樊慰慈的《夜魔》與黃好吟的《三貓娛箏》即為代表作品。本研究便以此兩部作品為例,首先透過箏樂及跨界的相關文獻爬梳,分別從創作者及展演者的角度,以文獻探討、個案研究及訪談方式將當代箏樂的發展及跨界相關論述進行全面性的綜覽;此外,再依據此二作品之創作理念、創作手法及展演方式

來更近一步地窺探,當代箏樂的跨界演繹。研究發現透過改良後的當代古箏,無論在內容或形式上,有更寬廣的創作與詮釋空間。然而,國內與箏樂相關的跨界研究並不充裕,有鑑於此,希望本研究能提供學術界參考。

社群平台間的游動:從符擔性角度看記者分化使用之戰術

為了解決生存遊戲電影 的問題,作者李岱瑾 這樣論述:

社群平台走向多元化,記者受個人不同因素影響,發展出相異的分化使用平台策略。本研究為瞭解記者在社群平台間的行動脈絡,從中發掘如何在平台戰略體制下執行戰術,創造反體制的生存空間,對其人際關係的影響。因此,以符擔性理論(Affordance Theory)為基礎,透過深度訪談十二名不同世代的記者,探究記者如何感知社群平台符擔性以操作戰術,在互動中又創造哪些平台新意義。研究發現,記者操作戰術時有一個既定的邏輯,以臉書作為使用社群平台之開端,當記者感知臉書內涵的轉變後,試著先調整自身行為的合適性,改變發文內容、降低貼文頻率、增設隱私設定,直到無法滿足個人使用慾望,以跨平台至Instagram和創建臉書

新帳號為最多記者採用的戰術。記者在多重情境之下,並不會完全消失在臉書中,而是以臉書為本,其他社群平台為輔。這顯示,記者不願破壞臉書經營已久的人際關係,運用臉書原始科技的設計翻轉為有用資源,知覺臉書龐大的使用者和資訊量之優勢,從單純交友軸線轉變成輔助新聞工作的工具,以經營弱關係和獲取資訊管道為主,Instagram則成為私人的生活實記;記者游移在社群平台之間的差異行為,彰顯出記者的戰術因應科技變遷不斷地適應,也深受日常生活和工作經驗影響。

生存遊戲電影的網路口碑排行榜

-

#1.生存還是死亡?這5部生存遊戲類電影細思極恐! - GetIt01

生存遊戲 類電影的鼻祖應該是《大逃殺》,這類電影的劇情通常是將一群人放到一個密閉的場所,進行生存競技,獲勝者方能生存下去,當然後期的電影在劇情上並不... 於 www.getit01.com -

#2.飢餓遊戲(電影) - 维基百科,自由的百科全书

《飢餓遊戲》(英語:The Hunger Games)是2012年美國奇幻冒險電影,由蓋瑞·羅斯執導,根據蘇珊·柯林斯的同名小說《飢餓遊戲》改編而成,是飢餓遊戲電影系列的第一部, ... 於 zh.wikipedia.org -

#3.《今際之國》看不夠!盤點10部「死亡生存殺人遊戲」電影&日劇

《今際之國》看不夠!盤點10部「死亡生存殺人遊戲」電影&日劇,人性和生存該怎麼選擇? · 生存遊戲題材1.《大逃殺》(バトル・ロワイアル) · 生存遊戲題材2.《惡之教典》(悪の ... 於 www.popdaily.com.tw -

#4.生存遊戲- 布萊恩特·貝爾導演電影 - 華人百科

《生存遊戲》是一部驚悚影片,由William Brent Bell執導,Jon Foster、Samaire Armstrong等主演。影片講述遊戲玩家盧梅斯·克隆利弄到了一款新近的3D熱門遊戲《生存》, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#5.不只《魷魚遊戲》賭命玩!十大「變態殺人生存遊戲」日韓影劇 ...

在這場殘忍的生存遊戲競賽中,想要活下去,唯一的辦法就只有一直贏 ... 系列電影一共推出兩部,由於題材過於驚悚,還一度被列為18禁,在相關人士奔走 ... 於 dailyview.tw -

#6.比Netflix《魷魚遊戲》更刺激!9部超殘酷「死亡遊戲」影集

不只《魷魚遊戲》賭上人命!以下9部「生存遊戲」影集、電影,道盡人性的黑暗面。(圖/取自imdb官網、翻攝自youtube). 於 www.storm.mg -

#7.10部生存游戏电影:残酷的人性博弈 - 新浪看点

《大逃杀》. Battle Royale. 地区:日本. 时长:114分钟. 游戏场景:荒岛. 10部生存游戏电影:残酷的人性博弈. 剧情简介:一群准备开展毕业旅行的高中 ... 於 k.sina.cn -

#8.《惡靈古堡》真人電影製片參與生存遊戲《The Long Dark》將 ...

《惡靈古堡》真人電影製片傑里米·博爾特(Jeremy Bolt)與冒險生存遊戲《The Long Dark》研發團隊Hinterland Studio 合作,聯手打造以《The Long ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#9.追完《鱿鱼游戏》 再推荐你10部挑战死亡游戏

這部沒看過不要說你愛生存遊戲電影!這部雖然是在2005年才在台灣上映,在2000年時日本上映時可是造成一番轟動,也是這類型電影的始祖之一。 於 posts.careerengine.us -

#10.電影• 生存遊戲 - maizizi 無所廢言

片名:生存遊戲Stay Alive 導演:William Brent Bell演員:法蘭奇幕尼茲Frankie Muniz、索菲亞·布什Sophia Bush、薩梅瑞&am. 於 maizizi.pixnet.net -

#11.10部生存遊戲電影:殘酷的人性博弈 - 每日頭條

這次的主題是「生存遊戲」,10部電影,讓你在「死亡」面前感受真正的生存之道。 《大逃殺》. Battle Royale. 地區:日本. 時長:114分鐘. 遊戲場景:荒島. 於 kknews.cc -

#12.《魷魚遊戲》結局解析:誰才是生存遊戲的始作俑者? - 愛德華 ...

《魷魚遊戲》結局解析:誰才是生存遊戲的始作俑者? 韓劇 電視影集 2021-09-20. 《魷魚遊戲》結局,劇情留了不少未來第二季的伏筆,第一季九集的故事,一場456億韓圓( ... 於 edwardmovieclub.com -

#13.10部生存游戏电影:残酷的人性博弈 - 知乎专栏

10部生存游戏电影:残酷的人性博弈 · 《大逃杀》 · 《饥饿游戏》 · 《十亿韩元》 · 《13骇人游戏》 · 《移动迷宫》 · 《算计:七天的死亡游戏》 · 《赌博默示录》. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#14.未來生存遊戲(GFF 2021) 電影- 百老匯院線

提提你,如觀看3D電影,請自攜RealD 3D眼鏡。 如沒有RealD 3D眼鏡的觀眾,可到戲院售票處/小賣部購買,每副只售HK$10。 於 www.cinema.com.hk -

#16.影視推薦:4部緊張刺激的生存遊戲類電影 - 人人焦點

《動物世界》由韓延執導,李易峯領銜主演、麥可·道格拉斯特邀主演、周冬雨特別出演的動作冒險類電影。講述了鄭開司因償還借款,參加一場遊輪上的神祕遊戲並生存下來的故事 ... 於 ppfocus.com -

#17.生存遊戲Stay Alive : U2 電影館- 影片資訊

英文片名:Stay Alive. 在逢摯友的意外死亡,五位年輕人發現一個遊戲叫<生存遊戲>的恐怖冒險電玩,遊戲題材改編自十七世紀貴族人物:血腥女伯爵的真實故事,但是他們對這個 ... 於 www.u2mtv.com -

#18.[影評]生存遊戲-Stay Alive - LittleDiDi亂靠北- 痞客邦

若這是遊戲的宣傳電影,我想這塊遊戲應該會大賣吧,雖然電影的表現與票房成績大概也只是一般B級片的程度而已,可是這麼人性化還可以對戰連線的恐怖遊戲 ... 於 littledidi.pixnet.net -

#19.男性荷爾蒙:9部超級經典生存遊戲類電影 - 壹讀

今天小編給大家推薦的是9部生存遊戲類電影,在封閉世界裡的生死遊戲,每個都是對人性的終極考驗,用電影來打發無聊的時光,這才是暑假的正確打開 ... 於 read01.com -

#20.生存遊戲電影推薦 - UMJJ

神鬼認證5:線性運動導演Paul Greengrass是我喜歡的動作片導演,深層思索國家制度不合理的情懷,最新生存遊戲電影大全推薦同時還有更多的生存遊戲電影線上觀看,名 ... 於 www.imanisytms.co -

#21.生存游戏电影日本?求日本生存类电影,“算计七日”"

生存游戏电影 推荐你去看三部曲场面宏大剧情扎实人物刻画细致还有点小感人《饥饿游戏》这种烂片!!!这几部我都看过。 於 www.4326.cn -

#22.生存遊戲– 電影世界中的他與她 - Medium

Read writing about 生存遊戲in 電影世界中的他與她. 談談電影中的兩性、關係、家庭、親子. 於 medium.com -

#23.感想:Stay Alive/生存遊戲 - 蒼月瑠璃之夏

06年的恐怖(?)電影,用看RPG遊戲的心情看就好... 驚嚇點草率也沒什麼氣氛... 男主角Hutch得知好友還有另外兩人在意外死前在為一款叫「Stay Alive」的 ... 於 hamstergo.pixnet.net -

#24.比《魷魚遊戲》更殘忍?盤點9部「黑暗人性、生存遊戲」影劇

《密弒遊戲》(Escape Room)是一部2019年美國冒險心理恐怖電影,故事以空間解謎遊戲「密室逃脫」為主題,描述六名來自芝加哥的陌生男女,必須設法在參與 ... 於 www.elle.com -

#25.生存遊戲電影

自虐遊戲的介紹. ... 生存遊戲電影. 生存遊戲Stay Alive. 一群年輕人玩著線上恐怖遊戲“血腥伯爵”,然而當他們玩的角色死了時,現實中的玩家竟也難逃一死。 於 sites.google.com -

#26.生存游戏-电影---爱奇艺 - iQiyi

生存游戏 是由威廉·布伦特·贝尔导演,乔恩·福斯特,弗兰奇·莫尼兹,吉米·辛普森等主演的惊悚,恐怖电影。电影简介:卢米斯(米洛·文堤米利亚饰)、雷克斯(比利·斯劳特 ... 於 www.iqiyi.com -

#27.盤點6套「死亡遊戲」劇集/電影大逃殺、今際之國的有栖- Lifestyle

魷魚遊戲講述一群「社會失敗者」為了456億獎金,而參加了一場生存遊戲。每集都有不同韓國獨有兒時遊戲,例如第一集的「一二三木頭人」,當參加者輸掉 ... 於 www.am730.com.hk -

#28.XI 韓國電影,流行的生存遊戲玩偶| 蝦皮購物

韓國電影、流行生存遊戲玩偶1*玩偶. 逛逛賣場其他好物. 查看全部 · 兒童玩具3D立體恐龍風箏. $196. 已售出16 · ♡HH♤女士心形圖案短上衣短袖圓領紮染印花修身T 卹. 於 shopee.tw -

#29.生存遊戲線上看,Stay Alive線上看-電影 - 小白影音

生存遊戲. 主演:: 喬恩·福斯特薩米拉·阿姆斯特朗弗朗基·穆尼茲索菲亞·布希米洛·文堤米利亞; 導演:: William Brent Bell; 類型:: 電影 驚悚 恐怖; 地區:: 美國 ... 於 www.baymaxvods.com -

#30.生存遊戲- 恐怖片線上看

《生存遊戲》線上看小鴨,生存遊戲由William,Brent,Bell導演,喬恩·福斯特,薩米拉·阿姆斯特朗,弗朗基·穆尼茲,索菲亞·布什主演,劇情介绍:盧米斯(米洛·文堤米利亞Milo ... 於 www.88-tv.com -

#31.生存遊戲-恐怖片線上看 - Gimy劇迷

《生存遊戲》線上看,由William,Brent,Bell導演,劇情介绍:盧米斯(米洛·文堤米利亞Milo Ventimiglia 飾)、雷克斯(Billy Slaughter 飾)、莎 ... 於 gimy.club -

#32.魷魚遊戲熱潮|3部日本「生存遊戲」電影/劇集推介 - Nihon ...

近期《魷魚遊戲》討論度爆燈,但若論到「生存遊戲」、「絕境求生」類電影/劇集,不得不提日本吧!由《大逃殺》開始,這類別的劇隔一段時間就會出現 ... 於 www.nihoninsider.com -

#33.生存遊戲電影結局 - 雅瑪黃頁網

搜尋【生存遊戲電影結局】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#34.Stay Alive - 生存遊戲線上看

Stay Alive是由威廉布倫特貝爾執導的2006年美國超自然電影,與馬修彼得曼共同編寫。這部電影由McG製作,於2006年3月24日在美國上映。這是好萊塢影業公司發行的五年來第一部 ... 於 www.920mi.com -

#35.生存遊戲(美國2006年威廉·布萊恩特·貝爾導演電影) - 中文百科 ...

《生存遊戲》是一部由William Brent Bell執導的驚悚片,Jon Foster、Samaire Armstrong主演,於2006年上映。 影片講述遊戲玩家盧梅斯·克隆利弄到了一款新近的3D熱門 ... 於 www.newton.com.tw -

#36.多多看電影- 《#未來生存遊戲》 #原以為是德國版 ... - Facebook

未來生存遊戲》 #原以為是德國版的飢餓遊戲#但根本就是烏托邦外皮的推理電影#用了四種視角講同一個故事#看得出野心但敘述力道卻稍嫌薄弱#看似想把反派推給社會 ... 於 www.facebook.com -

#37.現實中若有生存遊戲李政宰朴海秀:不會參加 - 今天頭條

我在2008年就有《魷》故事概念,當時讀了很多日本生存遊戲的漫畫,被它們啟發,覺得如果能拍成韓版會很不錯。」 有人覺得《魷》跟2014年的日本電影《要聽 ... 於 twgreatdaily.com -

#38.Netflix熱播劇集《魷魚遊戲》結局|10大日本

其實過往歐美、日本都拍攝過不同生存遊戲電影/電視劇,緊張程度絕對不亞於《魷魚遊戲》!不知作為恐怖片愛好者的你,又看過以下哪幾套電影呢? 於 men.fanpiece.com -

#39.生存遊戲 - 電影好好看

昨天租了很難看的電影-生存遊戲....封面感覺超好看,擁有''奪魂鋸''般血腥的封面,內容實在太爛了....。 故事大綱: 有款尚未發行的''生存遊戲'', ... 於 tom20210.pixnet.net -

#40.生存遊戲_百度百科

《生存遊戲》是一部由William Brent Bell執導的驚悚片,Jon Foster、Samaire Armstrong主演,於2006年上映。影片講述遊戲玩家盧梅斯·克隆利弄到了一款 ... 於 baike.baidu.hk -

#41.熱愛「逃殺、絕地生存」劇情的你別錯過!9 部更勝《魷魚遊戲 ...

熱愛「逃殺、絕地生存」劇情的你別錯過!9 部更勝《魷魚遊戲》血腥與獵奇程度的影劇推薦 ... 以下為編輯整理的10 部各國生存系列電影極致之作,若你已經看 ... 於 www.gq.com.tw -

#42.移動迷宮_生存遊戲盛行,好遊戲不玩嗎

曾以《全家就是米家We're The Millers》獲得英國電影學院獎新星獎的威爾鮑爾特Will Poulter也在片中卸下裝孝維的本質,以裝正經卻很有事的角色搶男主角的 ... 於 anita6126.pixnet.net -

#43.生存遊戲電影 - Twitter

See Tweets about #生存遊戲電影on Twitter. See what people are saying and join the conversation. 於 mobile.twitter.com -

#44.生死存亡的遊戲,人性與心理的究極考驗!生存遊戲類電影推薦

生死存亡的遊戲,人性與心理的究極考驗!生存遊戲類電影推薦 · 《死亡飛車》(2008) · 《玩命記憶》(2006) · 《大逃殺》(2000) · 《飢餓遊戲》(2012). 於 www.gushiciku.cn -

#45.開眼電影網

開眼 ﹥電影 ﹥百萬生存遊戲A Million ... 由韓國電視台舉辦的真人生存秀節目,因為其豐厚的十億韓元賞金(百萬美元)吸引了數十萬報名者,主辦單位從中精心挑選了八名 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#46.追完《魷魚》還不夠?5部爆推刺激好評「生存遊戲劇&電影」

近期在Netflix熱播的韓劇《魷魚遊戲》大受好評!讓所有影迷看了紛紛開始關注有關「生存遊戲」的各種戲劇、電影,而2020播出的日劇《今際之國的闖關 ... 於 ebcbuzz.com -

#47.《未來生存遊戲》,適者生存,不適者放水流。

2018 Berlin & Beyond 影展|2017 德國巴伐利亞電影獎最佳年輕演員|2018 金馬奇幻影展當代奇幻單元—《未來生存遊戲》。 於 moviemoney.pixnet.net -

#48.求外國電影名。有人被抓去荒島上求生,人殺人剩下最後的生存 ...

傑克·康拉德是一名死刑犯,正在美國中部的一個監獄中等待著最後時刻的他,被腐敗的獄方賣給有錢的電視製作人,被迫參加一個非法的生死遊戲真人秀。傑克被 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#49.【生存遊戲】Stay Alive (about Elizebeth Bathory) - iron butterfly

最近看了一部2004上映的舊片覺得一定要記住這部電影才行所以久違的恐怖片分類終於有新成員加入! 就是這部「生存遊戲Stay Alive」 故事中的步調很緊湊 ... 於 rennrose.pixnet.net -

#51.你玩過哪些?盤點《今際之國》外四部日本「死亡遊戲」電影

... 花牌遊戲」來延長生存天數,而在參與各種精心設計的致命遊戲的過程中, ... 一長青題材抱有興趣,現在就讓我們來盤點日本那些經典的「遊戲」電影吧! 於 news.agentm.tw -

#52.18禁韓劇《魷魚遊戲》劇情+看點整理!李政宰、孔劉「韓版大 ...

李政宰、孔劉攜手《熔爐》導演,玩18禁生存遊戲堪稱「韓版大逃殺」,搶456億 ... 該劇導演黃東赫也是知名電影《熔爐》導演,他說:「我嘗試將簡單的 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#53.今際之國的闖關者》正夯!盤點7 部血漿不用錢的「生存遊戲 ...

這部日本經典電影,經典到電影名稱成為形容詞,所有為了生存不擇手段的遊戲現在都可以用大逃殺來形容。故事講述人與人間的關係開始形同陌路、失去交流, ... 於 www.juksy.com -

#54.生存游戏- 电影- 豆瓣

生存游戏 豆瓣评分:6.4 简介:卢米斯(米洛·文堤米利亚Milo Ventimiglia 饰)、雷克斯(Billy Slaughter 饰)、莎拉(Nicole Oppermann 饰)三个年轻人偶然得到一款名 ... 於 m.douban.com -

#55.魷魚遊戲|9部「生存遊戲」電影迫害高中生題材長拍長有

以下為編輯整理的10 部各國生存系列電影極致之作,若你已經看完了現在熱爆的《魷魚遊戲》,不妨看看這些。 文: Daniel Hsu, Frances(GQ Taiwan). 於 www.hk01.com -

#56.生存遊戲- 驚悚懸疑- 電影線上看 - myVideo

《生存遊戲》一群熱中電玩的青少年,為新款遊戲「噬血女伯爵」深深著迷。當其中一個成員在玩遊戲時意外死亡後,其他人卻依然故我地沈浸在遊戲當中,直到他們發現一旦在 ... 於 www.myvideo.net.tw -

#57.看完Netflix 熱播劇《魷魚遊戲》依然意猶未盡?以下8部有關 ...

Netflix 原創劇《魷魚遊戲》以兒童遊戲方式剖白人性與社會問題, ... 下列有關人類生存、寫實遊戲的電影和劇集,以滿足對於刺激、燒腦劇情的渴望。 於 www.voguehk.com -

#58.鬥智鬥勇!8部萬聖節劇荒必看「絕地生存」電影劇集推薦

近日Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》登上各地的熱榜,相信不少人都被這套劇完全圈粉了吧~然而網上有不少網民表示有更多類似的生存遊戲劇集值得推介, ... 於 www.sundaymore.com -

#60.類似《魷魚遊戲》電影、電視劇有哪些?14部生存遊戲絕對不能 ...

賭博默示錄. 《賭博默示錄:最終遊戲》由日本同名漫畫改編成電影的生存 ... 於 mrmad.com.tw -

#61.求一部電影,關於一群富翁賭博,將一群人放到島上進行生存遊戲

1樓:萘蔁水輨. 有了你,我的生活變得無限寬廣,《??????》·ⅽºⅿ.. 求一部島上生存類的電影!忘了名字了!就是一幫人被投放到一個島上互相殺戮最後只 ... 於 www.stdans.com -

#62.生存遊戲 - 小鴨看看

生存遊戲 劇情:盧米斯(米洛·文堤米利亞MiloVentimiglia飾)、雷克斯(BillySlaughter飾)、莎拉(NicoleOppermann飾)三個年輕人偶然得到一款名為《生存》的遊戲, ... 於 tw.xiaoyakankan.com -

#63.生存遊戲 - Gdrama電影線上看

《生存遊戲》線上看,生存遊戲線上看高清免費,生存遊戲gimy,生存遊戲線上看小鴨,生存遊戲劇情:盧米斯(米洛·文堤米利亞Milo Ventimiglia 飾)、雷克斯(Billy Slaughter ... 於 www.gdrama.tv -

#64.《魷魚遊戲》登Netflix 全球榜冠軍!5 部經典「殘酷生存遊戲 ...

不過其實除了《魷魚遊戲》,過去就曾有許多類似的「殘酷生存遊戲」影劇作品引起熱烈討論話題,除了日劇、日影外,甚至好萊塢也有相似的電影。 於 blog.icook.tw -

#66.【生存遊戲電影】[影評]生存遊戲-StayAlive@L... +1 | 健康跟著走

生存遊戲電影 :[影評]生存遊戲-StayAlive@L...,劇情簡介:在遭逢摯友的意外死亡後,五位年輕人發現一個叫「生存遊戲」的...若這是遊戲的宣傳電影,我想這塊遊戲應該會 ... 於 tag.todohealth.com -

#67.Netflix熱播劇集《魷魚遊戲》結局|10大日本 - men's uno

其實過往歐美、日本都拍攝過不同生存遊戲電影/電視劇,緊張程度絕對不亞於《魷魚遊戲》!不知作為恐怖片愛好者的你,又看過以下哪幾套電影呢? 於 mensuno.hk -

#68.百萬生存遊戲電影 - 靠北上班族

百萬生存遊戲免費線上看,一場百萬美元獎金的激烈競賽,代價是你一條小命! ... 剧情简介: 由韓國電視台舉辦的真人生存秀節目,因為其豐厚的十億韓元賞金(百萬美元) ... 於 ofdays.com -

#69.《魷魚遊戲》看不過癮?盤點8部「生存遊戲」影劇每部都只能 ...

劇中以童年遊戲展開殘酷的生存戰,不過除了《魷魚遊戲》之外,也有不少 ... (影集,大逃殺,電影,飢餓遊戲,Netflix,生存遊戲,今際之國的闖關者,魷魚遊戲 ... 於 www.ttshow.tw -

#70.【影評】經典電影《大逃殺》:殺戮遊戲下的成人禮—能夠跟你 ...

最近《魷魚遊戲》在全球爆紅,但說到生存遊戲的經典,不得不提的作品就是《大逃殺》吧。前陣子剛好看了《大逃殺》,如果看完《魷魚遊戲》想繼續看更多生存遊戲類型的 ... 於 vivian8264.pixnet.net -

#71.電影分享--燃燒吧!歐吉桑@ 藍悠星子-TaiwanWalks台灣走讀

老人(歐吉桑)打漆彈,玩生存遊戲!?而我,同樣如電影裡玩生存遊戲的年輕人一樣,知道火力凶猛的對方是一群打過抗戰老榮民,心理驚嘆號和問題號一同浮 ... 於 substar.pixnet.net -

#72.死亡大逃殺?Netflix 最新生存遊戲題材影集《魷魚 ... - Hypebeast

Netflix 最新生存遊戲題材影集《魷魚遊戲》首波預告率先放送: 獎金高達456 億元, ... 台灣經典青春電影《盛夏光年》15 週年4K 數位修復版預告發佈. 於 hypebeast.com -

#73.五部Netflix另類生存遊戲,原來這些情節都在真實上演 - 迷誠品

許多人在觀賞完《魷魚遊戲》(Squid Game)後紛紛聯想到日本經典電影《大逃殺》的場景,險惡的人性隨著每聲槍響變本加厲,不是你死,就是我們同歸於盡 ... 於 meet.eslite.com -

#74.【分享】GQ 生存遊戲電影的魔幻場域

本文登於GQ 時尚話題: 生存遊戲電影的魔幻場域若說戰爭是真實世界把生命當籌碼的殘酷比賽,那麼生存遊戲就是虛擬世界裡的冷血試煉。生存遊戲的故事 ... 於 movie1314.pixnet.net -

#75.《生存游戏》-高清电影-完整版在线观看 - Sogou

生存游戏 ,是由William Brent Bell导演,由乔恩·福斯特,萨米拉·阿姆斯特朗,弗朗基·穆尼兹,索菲亚·布什主演的恐怖电影。为您提供生存游戏在线观看、生存游戏演员表、 ... 於 waptv.sogou.com -

#76.生存遊戲線上看 - 小鴨影音

生存遊戲生存遊戲 線上看生存遊戲免費生存遊戲高清,生存遊戲小鴨影音劇情介紹:盧米斯(米洛·文堤米利亞Milo Ventimiglia 飾)、雷克斯(Billy Slaughter 飾)、莎 ... 於 www.100vdo.com -

#77.《生存游戏》高清完整版在线观看- 电影

生存游戏 高清完整版资源由努努影院为广大网友收集而来,还免费提供电影生存游戏在线观看,还同时提供生存游戏剧情介绍、演员表、上映时间、上映地区、视频图片等影片 ... 於 www.nunuyy.top -

#79.魷魚遊戲》看不夠?盤點十部在日本火紅的「大逃殺」類型影視

「大逃殺」、「生存遊戲」這類型的作品,不論是電影、影集或是動漫…等影視,甚至是文學小說、漫畫,都算屬於相當吃香,且很容易受到絕大多數觀眾粉絲喜愛的題材... 於 www.toy-people.com -

#80.隨性塗鴉>【極限遊戲】~另類版生存遊戲@ SW - 隨意窩

禮拜日去看了部電影一部我所喜歡的演員所演的片子~~ 就是以下這部gamer 這是一部題材新穎的電影電影以我們日常生活中所玩的網路遊戲為中心所衍生出來的一場靈感總是 ... 於 blog.xuite.net -

#81.《生存游戏》2006年美国恐怖,惊悚电影在线观看

卢米斯(米洛·文堤米利亚Milo Ventimiglia 饰)、雷克斯(Billy Slaughter 饰)、莎拉(Nicole Oppermann 饰)三个年轻人偶然得到一款名为《生存》的游戏,该游戏以15 ... 於 www.dandanzan.com -

#82.瘋追劇/闖關遊戲你玩過哪些?盤點《今際之國》等五部「生存 ...

最近串流平台播出的日本影集《今際之國的闖關者》話題不斷,十分火熱,掀起影迷們談論生存遊戲相關電影、影集熱潮,其實以「遊戲」為題材的影視作品 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#83.急問一部電影的名字是一群人一起玩遊戲,遊戲裡面他扮演的 ...

《生存遊戲》是一部驚悚影片,由william brent bell執導,jon foster、samaire armstrong等主演。影片講述遊戲玩家盧梅斯·克隆利弄到了一款新近的3d ... 於 www.knowmore.cc -

#85.心理的博弈與人性的鬥爭!盤點10部生存遊戲類電影 - 電玩01

最近,一場生存遊戲《魷魚遊戲》火爆全球,為了生存而斗的遊戲,密閉空間對人性的終極實驗,誰才能真正的勝出。本次將盤點10部生存遊戲類電影,排名不分 ... 於 agame01.com -

#86.【殘酷生存遊戲】精彩刺激度絕不輸《魷魚遊戲》!盤點5部必 ...

Netflix劇集《魷魚遊戲》在全球各地爆紅,除了在香港成為話題之外,在日本亦極具人氣!日本過往亦推出了不少以生存、殺戮為主題的劇集或電影,以下將 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#87.生存遊戲電影的影片第1集

【生存遊戲電影】「生存遊戲電影」#生存遊戲電影,【神舞幻想】9小時電影剪輯版(中文字幕)-PC特效全開2K60FPS劇情電影-第一款虛幻4引擎國產遊戲-UnrealEngine4-最強2K ... 於 www.9itube.com -

#88.有沒有人知道一部生存遊戲電影 - Dcard

可以問問各位有沒有人知道一部很久以前的電影,是生存遊戲類的電影英語片但我記得裡面好像有亞洲演員,他們進入生存遊戲的場地是從飛機上每個人自己選 ... 於 www.dcard.tw -

#89.生存遊戲的電影 - 軟體兄弟

生存遊戲 的電影, ,2018年12月12日— 這次的主題是「生存遊戲」,10部電影,讓你在「死亡」面前感受真正的生存之道。 《大逃殺》. Battle Royale. 地區:日本. 於 softwarebrother.com -

#90.《魷魚遊戲》不夠血腥?盤點10部「死亡生存殺人」電影、影集

盤點10部「死亡生存殺人」電影、影集,為了活下來只能泯滅人性? ... Netflix原創影集《魷魚遊戲》一開播就攻佔全球榜亞軍,以血腥、人性、生存為 ... 於 cbook.tw -

#91.電影《生存遊戲》(Stay Alive) 劇情、影評:和「女鬼」解鎖 ...

電影 《生存遊戲》(Stay Alive) 劇情、影評:和「女鬼」解鎖這麼多姿勢,顛覆想象力 ... 分享到:. 設身處地進入到遊戲當中,想必是許多資深玩家的畢生夢想。 於 vitomag.com -

#93.生存游戏(Stay Alive)-电影 - 腾讯视频

卢米斯(米洛·文堤米利亚Milo Ventimiglia 饰)、雷克斯(Billy Slaughter 饰)、莎拉(Nicole Oppermann 饰)三个年轻人偶然得到一款名为《生存》的游戏,该游戏以15 ... 於 v.qq.com -

#94.魷魚遊戲看不夠?10部超人氣「生存殺戮遊戲」日劇電影

隨著Netflix韓劇《魷魚遊戲》影集爆紅,也連帶吹起殺人遊戲類型劇、電影的重追風潮!追完魷魚還意猶未盡嗎?「樂吃購!日本」嚴選10部經典「生存殺戮 ... 於 www.letsgojp.com -

#95.《腦漿炸裂少女》:日本生存遊戲電影,你看過嗎? - 楠木軒

話說日本影視還真的挺多關於生存遊戲方面的冒險電影的,比如小編剛看完《彌留之國的愛麗絲》,今天又發現了《腦漿炸裂少女》這部電影,不過該說不說, ... 於 www.nanmuxuan.com -

#96.Netflix日韓兩大夯劇《今際之國闖關者》大戰《Sweet Home ...

兩部都是好萊塢級動畫特效、生存遊戲闖關題材,故事精采相當緊湊,篇幅不長已預告有第二季!這兩部日韓夯劇到底有什麼魔力讓人瘋狂追劇,以下懶人包帶你快速通關,即刻 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#97.五部超夯生存遊戲電影/戲劇推薦,你準備好要闖關了嗎?魷魚 ...

之前介紹過恐怖片、驚悚片及喪屍片,這次小編就來介紹雖然不是大熱門,但是每次推出總是特別引人矚目的生存遊戲電影。這些經典的生存遊戲電影/戲劇中 ... 於 no4.online -

#98.生存遊戲- 連載至BD高清集- 恐怖片- 99KB - 免費線上看

生存遊戲 :一群熱中電玩的青少年,為新款遊戲「噬血女伯爵」深深著迷。當其中一個成員在玩遊戲時意外死亡后,其他人卻依然故我地沈浸在遊戲當中, ... 於 www.99kubo.tv -

#99.《魷魚遊戲》不夠看?十大日韓影劇「變態殺人生存遊戲」揭最 ...

文化祭的前日,一場血腥的殺戮慘案開始了,想知道後續發展的各位觀眾,快快去找來看吧! 取自網路溫度計。圖片來源:yahoo!電影劇照 圖/取自網路溫度計。 於 www.gvm.com.tw -

#100.闖關遊戲你玩過哪些?盤點《今際之國》等五部「生存之戰」電影

瘋追劇/闖關遊戲你玩過哪些?盤點《今際之國》等五部「生存之戰」電影 ... 於 www.4gtv.tv