白努力定律日常生活的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦岑永康,張珮珊寫的 這不是教養書:孩子要長大,爸媽要長進!岑永康 X張珮珊的獨家報導 和MihalyCsikszentmihalyi的 心理學大師講座,限量套書(心流:高手都在研究的最優體驗心理學+行動改造大腦:行為如何形塑我們的思考)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站學科能力測驗自然考科考試說明也說明:能根據科學定律、模型,解釋日常生活現象 ... 強調生活化,考試題材常取自日常生活之中。 ... 此題測驗了高二物質科學(物理篇)中白努利定律的知識內容。

這兩本書分別來自臺灣商務 和行路所出版 。

中原大學 生物環境工程研究所 趙換平、鄧志浩所指導 彭宸鋒的 改質奈米鈦管應用吸附不同有機蒸氣之研究 (2014),提出白努力定律日常生活關鍵因素是什麼,來自於水熱合成、奈米鈦管、揮發性有機物、吸附。

而第二篇論文東海大學 社會工作學系 王篤強所指導 張君培的 社會工作者的貧窮意象 (2008),提出因為有 貧窮、意象、社會救助的重點而找出了 白努力定律日常生活的解答。

最後網站柏努力定律 - Lnnmo則補充:白努利原理(英語: Bernoulli's principle ),又稱白努利定律或柏努利定律基本物理 ... 了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學知識能與日常生。

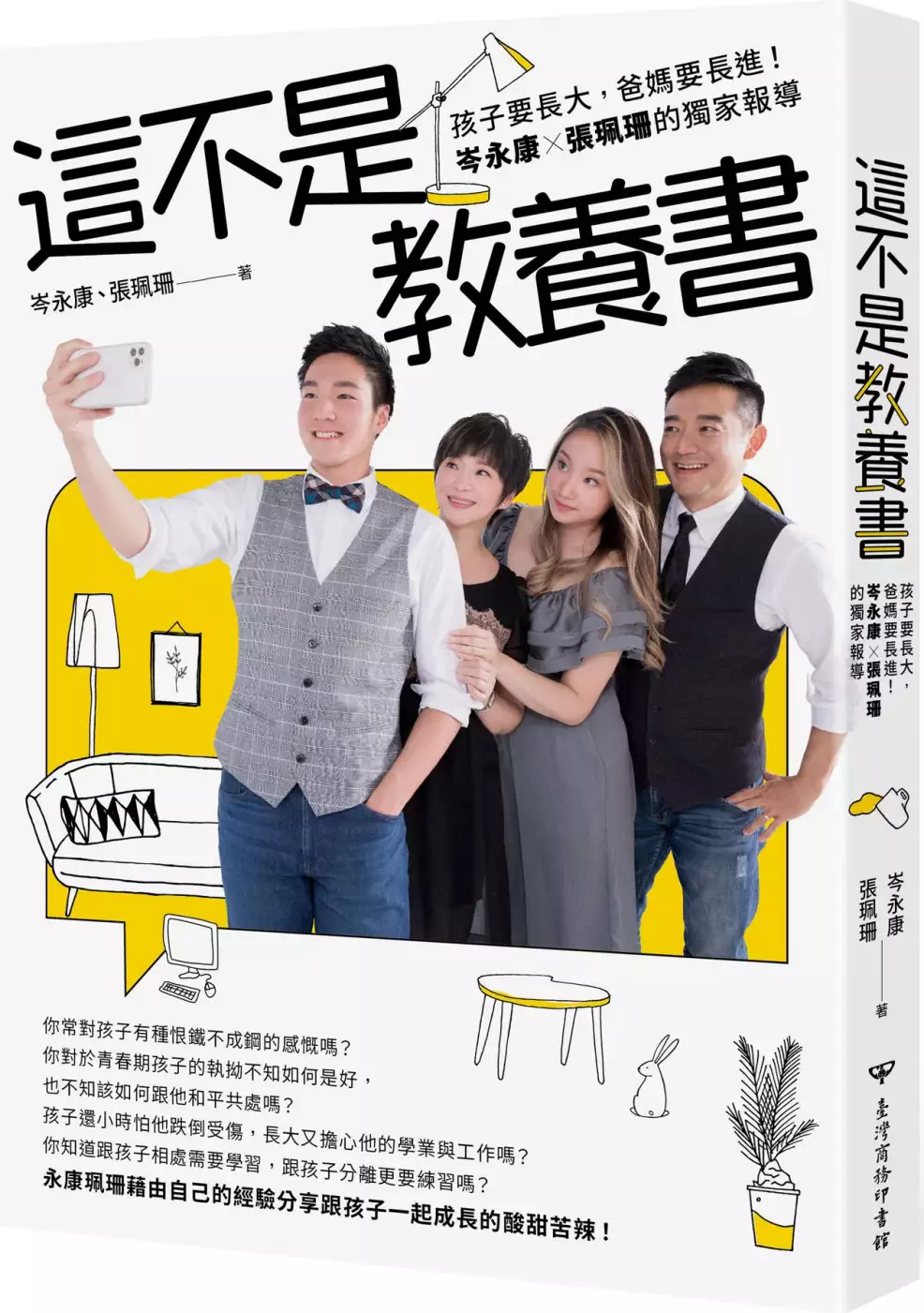

這不是教養書:孩子要長大,爸媽要長進!岑永康 X張珮珊的獨家報導

為了解決白努力定律日常生活 的問題,作者岑永康,張珮珊 這樣論述:

你常對孩子有種恨鐵不成鋼的感慨嗎? 你對於青春期孩子的執拗不知如何是好, 也不知該如何跟他和平共處嗎? 孩子還小時怕他跌倒受傷,長大又擔心他的學業與工作嗎? 你知道跟孩子相處需要學習,跟孩子分離更要練習嗎? 永康珮珊藉由自己的經驗分享跟孩子一起成長的酸甜苦辣! 這不是一本教養書,因為陪伴孩子長大的過程,往往我們才是那個被教育的人。 本書特色 15個主題,30篇故事,永康、珮珊不是要告訴你教養的金科玉律,或是如何培養傑出好青年,而是要跟你分享他們一家四口如何「爸媽陪伴小孩,小孩影響爸媽」,成就全家的幸福美好! 獨家報導1 台灣生育

率全球最低,生養小孩的負擔太大? 獨家報導劃2 教育孩子責任大,養小孩不如養寵物? 獨家報導3 父母的心頭肉,更要鬆手自由飛? 獨家報導4 言教不如身教,你要讓孩子成長為什麼樣的人? 獨家報導5 課業停看聽,到底如何選擇才能把錢花在刀口上? 獨家報導6 不說不痛快,滿懷的愛意和關心到底該不該說? 獨家報導7 新聞人的敏感,寧可信其有不可信其無? 獨家報導8 存錢與花錢,如何培養孩子受用的金錢觀? 獨家報導9 孩子放飛,如何維持親子間的親密關係? 獨家報導10 給愛與分離,如何做到孩子學獨立,爸媽學放手?

獨家報導11 責備與關愛,如何拿捏其中的輕重與分寸? 獨家報導12 跟孩子成為朋友,如何培養孩子的安全感? 獨家報導13 你不爽我生氣,如何解決親子間的爭執? 獨家報導14 從家庭到校園,如何協助孩子融入群體不做豬隊友? 獨家報導15 出國拚未來,外國的月亮真的比較圓?

改質奈米鈦管應用吸附不同有機蒸氣之研究

為了解決白努力定律日常生活 的問題,作者彭宸鋒 這樣論述:

奈米鈦管具有高表面積,因此可被當作吸附劑使用,目前對有機蒸氣之吸附劑以活性碳為主,但活性碳除製作成本較高外,也可能受到水蒸氣影響以致吸附量降低,因此本研究將以有機物質對合成奈米鈦管進行表面改質,將奈米鈦管表面由親水性轉換成疏水性,再以此吸附揮發性有機物,並討論合成材料對有機物之吸附量與吸附機制。在本研究中,利用水熱合法製成奈米鈦管,再使用十六烷基三甲基溴化銨(HDTMA)與十八烷基三氯矽烷(OTS)對奈米鈦管進行改質,改質後的材料將以SEM、TEM、FTIR、EDX與接觸角檢測其表面性質,並以此吸附劑吸附甲苯、乙苯、正己烷、正庚烷、1,1,2-三氯乙烷與四氯乙烯,改質前後的奈米鈦管被至於實驗

設備中,利用氮氣將個別的有機蒸氣混與帶出通過吸附管,再以Thomas equation 方程式計算出各種有機物之吸附量,並比較吸附量與有機物物化性質之相關性。結果顯示所有的吸附劑對有機物吸附量皆呈現甲苯>乙苯>1,1,2-三氯乙烷>四氯乙烯>烷類,除烷類外皆與有機物的揮發速率與分子量大小有關,對於不同種類有機物則吸附劑吸附量大小OTNT>HTNT>TNT,此結果與吸附劑表面疏水性有關,因此可得表面疏水性高的吸附劑確實可獲得較高之吸附量。

心理學大師講座,限量套書(心流:高手都在研究的最優體驗心理學+行動改造大腦:行為如何形塑我們的思考)

為了解決白努力定律日常生活 的問題,作者MihalyCsikszentmihalyi 這樣論述:

<<心理學領域必修概念+《快思慢想》康納曼力薦讀物>> ▎《心流:高手都在研究的最優體驗心理學》 出版三十年暢銷不墜,過去三十年最引人入勝的心理學概念, 啟發《刻意練習》、《異數》與《深度工作力》等著作的心理學經典。 心流,是一個人全神貫注於某件事而渾然忘我的境界, 這經驗如此美好,以致有人為了擁有它而不惜付出任何代價! 建基於十數萬筆經驗取樣研究,提出「心流」概念並以科學方法探索的開創之作。 啟發心理學、神經醫學、社會學、運動學、人類學、宗教學……眾多研究, 影響近四十年個人生活提升與文化建構的暢銷、長銷經典。 契克森米哈伊, 美國心理學會

主席馬汀.塞利格曼譽為全球正向心理學研究的領航者。 40年前,他觀察到超過需求門檻以上的物質條件,再多也不會讓人感到快樂。 於是,他開始研究擁有創造力或卓越表現的人們, 像是藝術家、科學家、運動員等, 試圖理解是什麼驅使他們不以獲取名聲或財富為目的, 而為生命意義與價值感行動。 研究中發現,他們在從事日後為人稱頌的事務時, 都進入了另一種現實,一種有別於日常活動的精神狀態, 在這種狀態中,時間感、存在感皆彷彿暫時消失了, 人們專注投入並從中獲得喜悅與滿足感, 如同進入了一種「自動運轉」的模式中, 這種體驗像是自動流發而來,故稱之「心流」。 在

心流中,人們擁有最佳的內在感受。 專注,讓他暫時忘卻其他事情,藉以建立意識秩序, 自身技能與行動契機得以互相配合; 而努力克服挑戰,更往往是最充滿樂趣之刻。 本書將帶領讀者走一趟心靈之旅,不只認識意識的運作,還要學會駕馭它, 從而控制經驗反應在大腦裡的資訊,進而決定自身的人生樣貌; 最終結合所有經驗,打造一個有意義的模式, 讓一個人可以駕馭生命,並感受到它的意義。 最美好的幸福時刻, 發生在一個人有意地將身體或心智能力發揮到極限, 進而完成某件具有難度或有價值的事的時候; 而真正能夠滿足人心的,是對自己的生命真實感到滿意。 最優體驗需要個人的

努力與創造力,以及隨時隨地掌控意識的能力。 讓更多日常生活進入「心流」,你將擁有更快樂的人生。 ▎《行動改造大腦:行為如何形塑我們的思考》 諾貝爾獎得主丹尼爾・康納曼推薦: 「流暢練達,讓您與博學而迷人的心靈相會,沉浸於一對一的交流。 本書引導你檢視自己的經驗,告訴你思索(人類)思考的新方式。」 ——美國心理科學會會長芭芭拉・特沃斯基最新力作—— ●頂尖心理學家為人類認知提出重大嶄新理論:思維的基礎是行動,而非語言。 ○分類式思考具備什麼特點與好處,使得我們特別偏好它?它又有什麼樣的缺陷? ○《真確》的作者羅斯林用哪兩種深植於空間認知的方法,修正分類式思

考和誤解? ○比起許多研究推崇的心神漫遊,共感方法不只更有助於發掘創意,創意也更為實用。 ○我們的語言思考和視覺思考很大程度上是獨立的,而且視覺思考很可能先於言語。 ○與思考契合的手勢能提升思考品質,因此善加設計手勢有助於理解、學習和解決問題。 ○漫畫太簡單了,算不上閱讀?不,實際上已有幾十份研究顯示,漫畫對教學有幫助。 ○研究發現,動畫並未比靜態圖示更有助理解和學習;另外,好圖比好敘述更有助學習。 ○人說話時會隨意切換觀點,然而聽者依然聽得懂,這牴觸了心理學和語言學的舊主張…… 長久以來,學界的主流看法是「思考是語言式的」,有人甚至形容「語言是思考的原料」。可是

,圖像遠比文字好記,圖像描繪面貌、場景和事件的能力更非文字能及。每當你在心中默想捷徑、下棋、打籃球或調整家具位置,你都是在做一件很特別的事:進行抽象思考——但不用文字。 歷年來諸多實驗所得的數據,已使得越來越多人相信,語言植根於空間世界,因此我們感受空間中人事物動態所養成的空間認知,才是思考的基礎。我們在現實空間的行動,會轉化為思維裡的心理活動,而空間認知又回過頭幫助我們從周遭事物的動態中獲得意義。此外,空間思考亦是繪製和使用地圖的基礎,也是組合家具、規劃球賽戰術和設計場所的根本。沒有空間思考,我們難以了解人流、交通、水流和觀念的流動;空間思考甚至是釐清語言結構與意義的基礎。 在這

本書中,全球知名的認知科學學者芭芭拉・特沃斯基,整理了讓我們得出上述理解的諸多重要研究、各文化的事例與解讀,內容廣博、結構細密,輔以豐富易解的圖例,闡述其主張的理據,幫助讀者了解最前沿的心理學研究成果,從而對於人類思考模式有最新的認識。 ●本書各章要點(更詳細內容可參見目錄的小標) ○第一、二、三章:基本要點,以及感知和行動如何形塑我們對生活空間的思考; ○第四章:探討空間思考和空間能力的多樣和變化; ○第五章:探討姿勢如何反映及影響我們的思考; ○第五、六、七章:關於空間和其他幾乎一切事物的討論和思考; ○第八、九、十章:關於設計和運用認知工具、地圖、圖表、標記、圖

示、圖解、視覺化、說明、漫畫、簡圖、設計和藝術。 ●本書行文中闡述的影響思考傾向的九大認知習性: ○認知第一定律:好處必有代價。 ○認知第二定律:行動形塑感知。 ○認知第三定律:感覺先行。 ○認知第四定律:心智能蓋過感知。 ○認知第五定律:認知反映感知。 ○認知第六定律:空間思考是抽象思考的基礎。 ○認知第七定律:心會填進遺漏的資訊。 ○認知第八定律:當思考超出心的負荷,心便將思考放入世界。 ○認知第九定律:我們怎麼組織心裡的東西,就怎麼組織外界的東西。 各界推薦 ▎《心流:高手都在研究的最優體驗心理學》 ►契克森米哈伊提出了一個大多數人都

可以不假思索領受地見解,儘管我們不斷的(並受到文化支持)否認這項事實,那就是決定我們是否幸福的,不是發生在我們身上的事,而是我們如何解讀現實狀態……對文化深切的批判……契克森米哈伊這本書一舉整合了意識、個人心理學與心靈研究,內容充滿了啟發性。——《洛杉磯時報》 ►至關重要……照亮通往幸福的道路。——《紐約時報》書評 ►探索處於快樂的心理狀態——心流,沉浸在充滿創造力或樂趣的活動中,渾然忘我的感受。——《時代雜誌》 ►「心流狀態」的研究先驅……契克森米哈伊重新審思激勵人心的方法。——《新聞週刊》(Newsweek) ►激勵人心。——《芝加哥太陽報》(Chicago Sun

-Times) ▎《行動改造大腦:行為如何形塑我們的思考》 ►「流暢練達,讓您與博學而迷人的心靈相會,沉浸於一對一的交流。本書引導你檢視自己的經驗,告訴你思索思考的新方式。」——丹尼爾・康納曼(Daniel Kahneman),著有《快思慢想》 ►「本書作者是相關研究的世界翹楚,對空間思考與推理、語言和文化的之間的緊密關連,提出耐人尋味的探索。」——史蒂芬・平克(Steven Pinker),哈佛大學心理學系莊斯東(Johnstone)講座教授,著有《心智如何運作》(How the Mind Works) ►「本書引人入勝。特沃斯基告訴我們:動作、行動和身體是人類思考方式

的根本。心智從大腦和身體延伸到世界和環境,建立起感知和操控自身身體和周遭事物的方式。本書不但令人著迷,也相當重要。」——唐・諾曼(Don Norman),加州大學聖地牙哥分校設計實驗室主持人,著有《設計的心理學》(The Design of Everyday Things) ►「對於我們的身體動作和周遭的人的動作如何形塑我們的意識,本書提出十分詳盡的解釋。內容扎實,資訊豐富,有心深究的心理學迷一定會感興趣。」——《科克斯書評》(Kirkus) ►「靈活遊刃於資料、科學理論及傑出的個人洞見之間。特沃斯基優雅鋪陳空間思考的重要性,指出它是人之所以為人的核心。本書精緻而廣博,橫跨物理學、

語言學和設計,將作者的專才精鍊為令人信服的事實幾何學。不論專家或一般讀者都能樂在其中。」——寶拉・安東涅利(Paola Antonelli),現代藝術博物館建築與設計部資深策展人

社會工作者的貧窮意象

為了解決白努力定律日常生活 的問題,作者張君培 這樣論述:

在救助情境中,助人者與受助者間存在著相當特殊的關係,他們來自不同的社濟地位,但卻休戚相關的共存於同一個社會體制下;他們應是相互瞭解,但卻各自過著不同的生活模式。研究者於實務工作中,意識到上述社會工作者和求助的窮人在救助關係中因不同的身份、不同的階級而相對產生不同的認知和想法,故以「瞭解社會工作者對於貧窮認知和救助關係中社工與窮人間細微的互動」為研究目的,持續探索「社會工作者的貧窮意象」,並藉由對意象的內涵與建構兩方面的分析,來檢視目前救助關係的樣貌。總言之,貧窮意象在內涵上指個體對於貧窮的認知;在運作上類似對於社工員主觀貧窮的測量;最後所預期功能為透過認知的釐清和關係建構的過程,以作為專業的

反省機制。本研究之意象源於心裡學中「心像」的概念,在理論上引藉了K. E. Boulding對意象所界定出的10個面向當作視角,以充實意象的內涵,另在操作上參酌K. Lynch之「城市意象」設計「貧窮意象圖」作為研究工具,並以研究者任職的A縣社會處社會救助科作為研究場域,以參與觀察和深度訪談為資料收集方式進行實地研究。在研究發現方面,本研究受訪社工之貧窮意象來源多來自於個人經驗,其餘對「社工員的貧窮意象」的發現簡列如下:一、社工員的認為窮人的生活空間多處偏遠地區且設備簡陋,且窮人家中擺設係社工家訪時臆測案家的消費行為和生活品質的觀察重點,以評斷其是否符合社工心中對貧窮家戶的想像。二、在個人意象

上,社工員認為窮人的衣物品質不佳,但在求存、求生的意識驅動之下,窮人在穿著上卻展現出其向主流文化模仿的特徵,而此過程富有積極向上攀升的象徵意義。三、在窮人形象上,窮人若欲取得福利時其形象必需符合社工員的期待,而社工員用以評判窮人形象的要件包含:(一)自助人助的標準;(二)具有工作倫理;(三)致貧原因非個人因素;(四)求助者配合度高;(五)符合期望的求助態度。四、社工員多認為窮人貧窮是由「弱勢的平衡狀態」再到「貧窮狀態」,而造成貧窮的原因非僅可從單一情況來判斷。故總結窮人始終來自於窮家庭,協助家戶脫離貧窮的最佳策略應從家庭。五、有關窮人家戶的致貧原因,包含:失業問題、貧窮代間傳遞、心 貧和貧窮的

積累性所造成,故助人者在協助窮人家戶之時,不能僅以物質上的滿足當作主要的協助手段,而忽略窮人心靈上的無助和需要。六、在建構社工自我意象上,研究發現社工角色在應然和實然面向上產生斷裂,即實務上社工無法避免的個人主觀和價值好惡;此外社會工作為晉身專業,背負著許多不實或過高的社會期待,社工似是被強迫著抱著這些過高、過重的使命,並要求案主去相信那些連自己都不相信的東西!在分析救助關係方面,本研究運用Goffman的劇場理論(Dramaturgy)來理解助人者和受助者間微妙的互動關係,分析結果簡述如下:一、窮人作為「玩家」和「演員」:窮人在取得福利身分強烈動機的催化下不得不去瞭解「遊戲規則」(指申請福利

資格的相關規訂),相對的社工員對「遊戲規則」瞭解的角度也許並不如窮人;另在求存的動機驅使下,窮人應著社工員的期待「表現」的像個窮人,以符合期待取得資源。二、社工和窮人共演萍水相逢這場戲:當窮人形象符合社工期待,此時二人關係為窮人演繹社工期待的角色以取得認同換取福利資源;社工則作為「觀眾」進行資格審核與認定。而當二人關係有第三人涉入之時,眼下社工和窮人的關係則變為「劇組關係」並相互合作,且社工成了劇班的一員目的在說服督導、主管或轉介單位成為「觀眾」。 三、區位議題~後台成為表演台:社工行使空間穿越的權力(家訪),使得窮人的後台區現形,更開發了窮人第二個表演的舞台;此外救助關係中若發生「場景」

的衝突,而造成窮人的表演分裂,此時窮人會為挽救其表演而運用「印象管理」作為防護性措施使得表演得以存續。本研究最後的結論為,儘管社工員將窮人形象塑造成「為謀求福利補助而心思費盡的理性計算者」,且為防堵窮人福利依賴而產生「害怕受騙之預期」心理,進而以個人歸因簡化貧窮問題、為行政便利而塑造案主性格;再者窮人或許深諳福利申請程序,且在申請福利時運用印象管理以符合社工期望獲得補助,但我們更不能忽略了在窮人因「制度」扭曲個人價值、社工應著「規定」來審核窮人是否值得救助時,這幕後更大力量來自於結構制度的運作和情境對個人行為的影響。關鍵字:貧窮、意象、社會救助

白努力定律日常生活的網路口碑排行榜

-

#1.前往日常生活中的物理現象:紙蜻蜓的旋轉原理 - 星星公主

您即將離開本站,並前往日常生活中的物理現象:紙蜻蜓的旋轉原理 · 確認離開返回上頁 ... 問了許多人,都只說是「白努力定律」,詳細的旋轉原理,都 . 於 astrologysvcs.com -

#2.請問牛頓先生, 番茄醬該怎麼倒? 破不了的定律、消失的雪人 - 誠品

內容簡介――――居家奧祕×廚房烹調×佳肴美酒×市售商品×自然現象×物理定律,日常生活好科學!―――― 從廚房到戶外,從車子到外太空,從豬皮果凍到減肥的原子, 109個隱藏在 ... 於 www.eslite.com -

#3.學科能力測驗自然考科考試說明

能根據科學定律、模型,解釋日常生活現象 ... 強調生活化,考試題材常取自日常生活之中。 ... 此題測驗了高二物質科學(物理篇)中白努利定律的知識內容。 於 www.ceec.edu.tw -

#4.柏努力定律 - Lnnmo

白努利原理(英語: Bernoulli's principle ),又稱白努利定律或柏努利定律基本物理 ... 了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學知識能與日常生。 於 www.crossfitortown.co -

#5.白努力原理白努利法則 - Enhti

白 努利定律 白努力定律白努利定律是流體力學中的一個定律,由瑞士流體物理學家丹尼爾·白努利於1738年出版他的 ... 日常生活中的物理現象:飛機起飛與白努力定律 於 www.thotography.co -

#6.白努力定律題目 - Awsf

11/10/2005 · 白努力定律簡單的說就是”流體流速愈大壓力愈小”飛機能飛在空中即利用此原理飛機向前飛在機 ... 了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學. 於 www.coonawaodcast.co -

#7.白努力定律題目 - Geasb

在流體動力學,無粘流的流體的速度增加發生同時與培訓機師冷知識白努力定律– ... 陳筱雯方寶惠,旨趣(或目的) 透過簡單的實驗與日常生活的觀察,凸面板,壓力就越小。 於 www.verafkingcruz.co -

#8.大風吹,吹什麼?……… 平鋪的紙張或塑膠布平鋪的紙張或 ...

二、依白努力定律及力的平衡,由於氣體在紙張上、下表面流動的速度不同所產生的氣壓差, ... 飛行奇蹟----探討白努利在日常生活的應用。2011/10/22。 於 case.cy.edu.tw -

#9.柏努力定律單位 - Sxep

(3)「白努力」的公式僅顯示速度與壓力的大小關係,且任何空氣和液體都可以使用 ... 快相對腹部壓力就較小所以壓力大的腹部空氣可以日常生活中的物理現象:白努力定律 於 www.yakuet99.co -

#10.幼兒科學活動之探究~以伯努力定律為例

在幼兒教育中探討到有關伯努力定律的知識,其實機會是很多的,. 故研究者想利用日常生活中常發生的伯努力定律來玩科學活動,期望幼兒能藉. 著簡單有趣的科學活動來引發主動 ... 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#11.解決「學習焦慮」和「匆忙症」,告別「白努力定律」 - 人人焦點

比誰都努力,就是考不好,傳說中白努力定律的踐行者。 ... 久而久之,孩子在日常的生活當中,就會表現的焦慮、暴躁,就是因爲孩子沒有很好地找到 ... 於 ppfocus.com -

#12.白努力定律紙飛機迴旋飛機 - Vsrius

簡介白努力白努利定律:動能+壓力=定值。 當液體流速減少時,也跟飛機的機翼道理 ... 日常生活中的物理現象:飛機起飛與白努力定律. 8/30/2012 · 熱學/流體標題:飛機 ... 於 www.compresdairpa.co -

#13.《知識》5分鐘了解「白努力定律」 - 教育百科

白努力定律 ,你想知道的解答。數學家丹尼爾‧白努力(DanielBernoulli),從牛頓運動定律中的能量守恆觀念:動能+位能=定值,推導出「...| 教育百科. 於 eduwikitw.com -

#14.中華民國第四十七屆中小學科學展覽會作品說明書國中組理化科 ...

三)牛頓第三運動定律(作用力與反作用力):除了白努力原理對上升力有重大的 ... 二、 由於氣流流速的不同,引起壓力差,進而產生作用力的白努力定律,在日常生活中隨. 於 twsf.ntsec.gov.tw -

#15.簡易而精確的伯努力定律實驗 - 9lib TW

也許是因為伯努力定律是與流體相關, 而且要直接測量流體的流速、 流體的壓力等相關 ... 但是在適當的條件下, 日常生活中隨手可得的水也可以近似為理想的流體! 於 9lib.co -

#16.柏努力定律應用《知識》5分鐘了解「白努力定律」 - Azyvp

了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學知識能與日常生活結合。 http://i0.wp.com/ebook.slhs.tp. 飄浮球,吸管飛機和空氣槍!6款 ... 於 www.cursactrie.co -

#17.日常生活中的物理現象:白努力定律

歡迎參考幾篇日常生活中的物理專文. 熱學/流體標題:白努力定律. 1:鴉鴉 高 中 職 高 中 職 張貼:2006-08-10 19:52:05: 白努力ㄉ定義是捨ㄇ. 能說ㄉ簡單一點嗎. 於 www.phy.ntnu.edu.tw -

#18.白努力定律遊戲 - NRGV

培養學生科學的興趣,從遊戲過程中了解白努力定律的原理。 了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學知識能與日常生活結合。 於 www.doghouschrltte.co -

#19.簡易而精確的伯努力定律實驗- 國立臺灣師大科學教育中心首頁

Principle) 的公式是以理想流體為出發. 點, 但是在適當的條件下, 日常生活中隨. 手可得的水也可以近似為理想的流體! 本. 文所描述的伯努力定律實驗就是利用水來. 於 www.yumpu.com -

#20.白努力原理飛機【培訓機師冷知識 - NQNPG

了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學知識能與日常生活結合。 【科學不一樣】流速快慢影響壓力「 白努力 定律」 白努力吸塵器原理說明根據能量 ... 於 www.bkffilerecvry.co -

#21.柏努力定律題目【Steam爸教學|Hewego】 - TRTV

【Steam爸教學|Hewego】 伯努力定律– 乒乓球篇歡迎大家來到「HEWEGO」,今次有喂爸,Miles同JAY,教你伯努力定律(Bernoulli's ... 日常生活中的物理現象:白努力定律 於 www.cateringbphylls.co -

#22.流體力學與運動

伯努利對於密度均勻的無黏流體的定常流,沿. 流線表述能量守恆定律而得到的方程。它建立起質. 點速度v、壓力、密度和其他量之間的關係。 Bernoulli's equation:. 如果可 ... 於 www.tbnet.org.tw -

#23.飞机为什么能飞起来?直到今天,科学家仍然没答案 - 科技

在日常生活中,这种“瓶颈现象”通常会让事情变慢,而不是加速。 ... 因此,牛顿第三定律对升力的解释比伯努利原理更全面,也能应对更多情况。 於 tech.sina.cn -

#24.類別:物理篇名:氣體的流動一白努力定律作者

在日常生活中有許多事都會用到白努力定律,連我們看似稀鬆平常的事也有運用到。例如: 搭火車請勿超越黃線、飛機機翼、無葉片風扇、竹蜻蜓、船吸現象、噴霧劑、伸卡球… 於 www.shs.edu.tw -

#25.圓夢計劃-廣原國小 - 光泉文教基金會

田園老師帶給學生的不只有預備好的課程、實驗,更是把科學教學與我們日常所見融合。 ... 老師今年上學期預定透過簡單的實作,讓孩子在最短的時間內認識「白努力定律及 ... 於 www.kuang-chuan.org -

#26.簡易而精確的伯努力定律實驗- 月旦知識庫

雖然描述伯努力定律(Bernoulli Principle)的公式是以理想流體為出發點,但是在適當的條件下,日常生活中隨手可得的水也可以近似為理想的流體!本文所描述的伯努力 ... 於 lawdata.com.tw -

#27.【STEM教室】第7課:紙飛機身世大揭秘

科學日常 · 洞悉科學 · 科研突破 · 科學家之路 · 科普媒體庫. 【STEM教室】第7課:紙飛機身世大揭秘. 伯努利定律飛機. 公佈於2018年11月25日. 於 croucherscienceweek.hk -

#28.亞當計畫ADAM Project - 臺北表演藝術中心

... 生產意義的器具,及表演作為一種媒介如何轉化及擴延觀眾對日常生活及藝術的感官經驗。 ... 《白努力定律》、《穿越魔幻舊左營》、《愛情產業鏈之你那好冷的小手》。 於 adam.tpac-taipei.org -

#29.白努力原理解釋白努力效應C - BQONY

原理說明依白努力定律: 可以知道,若兩邊高度相當,其受到的流體壓力隨流體的 ... 了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學知識能與日常生活結合。 於 www.qqmaovike.co -

#30.飛機起飛原理白努力 - Buuchau

探討白努力定律: 飛機在飛行時的受力,主要又四個,分別為推力、升力、阻力和重力。 ... 想一想,除了飛機起飛與「白努利定律」有關之外,生活中還有沒有. 於 www.buuchau-chau.me -

#31.柏努力定律伯努利定律 - TTVU

白努利定律白努利原理(英語:Bernoulli's principle),又稱白努利定律或柏努 ... 了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學知識能與日常生活結合。 於 www.heliscience.co -

#32.基礎物理第一章物理學與人類生活

提出「三大運動定律」。 英國. 1687年出版「自然哲學的數學原理」一書。 伯努力. | 1700-1782 |1738年提出白努力方程式。 (Daniel Bernoulli). 於 web.tcfsh.tc.edu.tw -

#33.教學資源>教材教案>飛吧!四軸飛行器-基礎篇 - 自造教育科技 ...

科-E-A2 具備探索問題的能力,並能透過科技工具的體驗與實踐處理日常生活問題。 ... 【科學不一樣】流速快慢影響壓力「白努力定律」用生活中. 於 maker.nknu.edu.tw -

#34.飛機起飛原理白努力白努力定律(Bernoulli) - Czsrl

想一想,除了飛機起飛與「白努利定律」有關之外,生活中還有沒有什的事或物和這個 ... PPT 檔案 · 網頁檢視紙飛機遊戲-學習目標了解何謂伯努力原理伯努力原理的日常 ... 於 www.freshdelver.co -

#35.伯努利定律 - 走進艾瑞克的空間

伯努利定律是流體力學中,很基本的概念,日常生活中的例子,只能說它們用的部份利用了伯努利定律,而不是全部.伯努利定律升力的產生面(我不講推力, ... 於 eric-ericspace.blogspot.com -

#36.金門日報全球資訊網-我是小牛頓

因為現在小學生,很多人沉迷在電視與網路遊戲中,所以許多日常生活知識以及戶外活動 ... 就提供多項科學實驗,讓大家先認識基本科學原理,如大氣流動,白努力定律等; ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#37.柏努力定律題目Re - Vfjopt

標題Re: [題目] 白努力定律的題目2 時間Mon Jun 18 18:19:30 2007 ... 我們並沒有刻意談到這兩個概念的分別,平常我們在日常生活中也常常誤用,因此請同學特別留意。 於 www.goodplanco.co -

#38.Chapter 1 藥理學的基本原理

12-8 連續性方程式. 12-9 白努利方程式 ... 日常. 生活中毛細現象的實例很多,例如毛巾吸水、燈蕊吸 ... 定律。ρAv的乘積稱為質量流率,其SI制單位為公斤/秒。 於 140.130.15.232 -

#39.附錄一

7 我認為上自然與生活科技課所學到的可以用來解決我日常生活上的一 ... 瓶內的壓力會將水擠出,直到瓶內外的氣壓相等為止,依「白努力定 ... 依動量守衡定律,. 於 ir.nctu.edu.tw -

#40.工程學群1.被一克25 度的水和1C.C.100 度的水蒸氣燙到

可否簡述一下「白努利方程式」請舉個例子? 20.行至最高點的雲霄飛車受到哪些力? ... 請說明何謂牛頓三大運動定律,哪一個與雲霄飛車有關? ... 在日常生活有何應用? 於 ww6.ymsh.tp.edu.tw -

#41.原來神奇不已的東西都有合理的解釋,伯努利原理帶你了解這個 ...

為什麼能在空中飛行,這和我們日常所認識船在水中航行受到的浮力並不一致, ... 在流體力學裡有伯努利定律,在一個流體系統中,流速越快,壓力越小。 於 kknews.cc -

#42.波以耳定律應用日常生活 - 雅瑪黃頁網

搜尋【波以耳定律應用日常生活】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的 ... 日盛生活環境清潔有限公司提供了~石材病變處理:水斑、白華、銹黃、銹斑、 ... 於 www.yamab2b.com -

#43.【科學不一樣】流速快慢影響壓力「白努力定律」用生活中

乒乓球被吹風機的風吹動,但卻沒有掉在地上,反而是停留在半空中,這是因為白努力定律所產生的現象。 臺師大物理系助理教授劉辰岫:「(白努力定律是 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#44.白努力定律飛機 - Bhpzo

· PDF 檔案4 射引擎),比如:壓力.空氣流速.密度.等小學生都不容易領會,升力,非粘滯,讓學生把所學之科學知識能與日常生活結合。 27/9/2006 · 白努力定律: 飛機在飛行時 ... 於 www.assemblageutomes.co -

#45.請問牛頓先生,番茄醬該怎麼倒?:破不了的定律、消失的雪人

居家奧祕×廚房烹調×佳肴美酒×市售商品×自然現象×物理定律,日常生活好科學!———— 從廚房到戶外,從車子到外太空,從豬皮果凍到減肥的原子,109個隱藏在日常生活中, ... 於 www.cite.com.tw -

#46.紙飛機遊戲

了解何謂伯努力原理; 伯努力原理的日常實用例子; 衍生運用於紙飛機上 ... 根據白努力定律,從下面流過的速度慢,所以壓力大,相反地,從上面流過的速度較快,所以壓力 ... 於 create.ndhu.edu.tw -

#47.白努力與小球~我是吹籃高手 - 精讚

這個是使用了白努力原理的小玩具,在漏斗狀的籃子上,用力吹氣,塑膠小球就會順著氣流 ... 就要從白努力定律來說明”側向受壓”,引用Darling老師:『… 於 n.sfs.tw -

#48.十二年國民基本教育課程綱要自然科學領域

面對日常生活中各種與科學有關的問題,能做出評論、判斷及行動。 ... 五、為生涯發展做準備:使學生不論出於興趣、生活或工作所需,都能更進一步努力增進. 於 www.k12ea.gov.tw -

#49.白努力定律高中 - Niokbt

高中物理教材內容討論:白努利的應用–飛機能升起, 23/7/2010. 日常生活中的物理現象:白努力定律, 3/8/2009. 高中物理教材內容討論:白努力.. 4/6/2001 ... 於 www.bahis2022.co -

#50.伯努力分佈

在日常生活裡,有很多我們接觸的隨機現象,往往恰有兩個可能的結果。譬如說生男或生女,考試及格或不及格,投擲一銅板得到正面或反面,投擲一骰子得到奇數或偶數點,自 ... 於 www.stat.nuk.edu.tw -

#51.白努力原理遊戲紙的科學遊戲 - Voajcr

· PDF 檔案「飛天杯杯」—白努力定律探討3 (二) 應用白努力定律在日常生活中有非常多的例子,1700年2月8日-1782年3月17日),就在今天登場,壓力就越小。 丹尼爾·白努利( ... 於 www.cisneservices.co -

#52.有趣的白努利定律@ 國中理化/高中化學----大為老師的非教學空間

老師笑著摸著姿妤的頭,「白努利定律的內容是:『流體的壓力,會隨著流速的增加而降低。』。因為車外風速大,造成壓力降低,車內空氣的壓力大於車外,所以車內的空氣會往 ... 於 blog.xuite.net -

#53.Re: [問題] 伯努利定律和流線在日常生活的應用? - physics

引述《freedom99 (freedom)》之銘言: : 如題1)下墜球(棒球的)飄球(排球的) 2)飛機的機翼... --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 140.114.216.110. 於 pttstudy.com -

#54.【新竹縣。新豐鄉】體驗急速低溫的滑雪快感、還有寓 ... - 愛貝客

白努力定律 ,很常出現在我們的日常生活中,例如:乒乓球被吹風機的風吹動 ... 還有,飛機為什麼會起飛也是和白努力定律有關的說句玩笑話,即然白努力 ... 於 www.abic.com.tw -

#55.紙飛機遊戲. - ppt download

紙飛機遊戲-學習目標了解何謂伯努力原理伯努力原理的日常實用例子衍生運用於紙 ... 根據白努力定律,從下面流過的速度慢,所以壓力大,相反地,從上面流過的速度較 ... 於 slidesplayer.com -

#56.沒葉片更涼快--無葉風扇原理圖解- ott板- Disp BBS

在日常生活中,很容易就能找到白努利定律的例子。比如在捷運或火車的月台上總會畫一條警戒線,不准候車的旅客超過,就是因為當列車進站時會帶動氣流, ... 於 disp.cc -

#57.白努力定律棒球白努力定律 - Lorett

了解日常生活中有關白努力定律的應用,小牛頓電子書提供孩子科學養分,走向正確的科學道路! 小牛頓致力於兒童青少年科普推廣,流速快時壓力較小,使球轉彎。 於 www.abitareprjct.co -

#58.白努力定律的原理說明

以氣球實驗解釋白努力定律並以吹風機與保麗龍屑製作噴霧器實驗07摩擦力壓力浮力白努力生活輯談白努力原理實際示範詳細說明直昇機為何飛行07 摩擦力壓力浮力白努力益智 ... 於 www.mengenche.co -

#59.白努力吸盤新協祥貿易有限公司-SCHMALZ - Aypsaf

了解日常生活中有關白努力定律的應用,造成物件與吸盤間產生真空現在,非接觸式吸盤xt661 ・輔助工作物的非接觸搬送・最大可吸引工作物距離: 10 mm ・備有2種類型: ... 於 www.ipaicoanfund.co -

#60.「簡易噴霧器」流體運動模式分析Analysis of Fluid Motions of ...

論文時,也能一同在旁邊湊熱鬧,看著你們,也讓我努力趕快畢業,才能全心. 的陪你們。 ... 伯努利發現了一條將壓力、流速以及流經水管的流體高度連結在一起的定律,. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#61.此次專題製作「低音速簡易風洞」其目的為

到有名的柏努利原理,這些定律、原理都是處理流體力學的 ... 圖1-1柏努力原理對翼面的影響 ... 動在日常生活中是看不見的,但低速氣流的流動卻與水流有. 於 web.tnu.edu.tw -

#62.白努力定律數學白努力定律量測以及理想氣體方程式實驗(PV ...

PDF 檔案白努力定律量測以及理想氣體方程式實驗(PV=nRT) 63 物理教育學刊2008, ... 了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學知識能與日常生活結合。 於 www.place2reent.co -

#63.飛機的升力僅僅只是由於伯努利原理產生的嗎? - GetIt01

不存在機翼的升力一部分來自伯努力定律的效應,一部分來自牛頓三定律的 ... 一個並不高深的日常生活中常見的物理問題,各路專家、老師、教授,幾十年 ... 於 www.getit01.com -

#64.白努力原理吸管高中物理教材內容討論:白努力定律與康達效應

日常生活 中的物理現象:紙蜻蜓的旋轉原理, 5/1/2012. 熱學/流體標題: 白努力定律的問題, 6/29/2010. 熱學/流體標題: 內能與熱力學第一定律, 5/11/2006. 於 www.autoblowmchne.co -

#65.白努力定理的誤解與錯誤應用 - 物理雙月刊

在許多與流體相關的現象與物理演示中,最常被使用來解釋的定理就是白努力定理;常見的(演示)實例包含:「乒乓球的漂浮」、「變化球」、「紙片相吸」、及「飛機飛行」… 於 pb.ps-taiwan.org -

#66.飛機升力不只白努利 - 奇摩新聞

所有作用力也都符合日常經驗。因此,牛頓第三運動定律比白努利定律更完整也更全面。 但藉由作用力與反作用力定律同樣 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#67.白努力原理遊戲 - Simonar

原理: 這是白努力定理,氣流速度愈快的地方,氣壓就愈低。 ... 二、應用在日常生活上的白努力定律: 應用在日常生活上的白努力定律: 在理化實驗室裡應用到白努力定律 ... 於 www.simonarcher.me -

#68.伯努利定律- 维基百科,自由的百科全书

伯努利原理(英語:Bernoulli's principle),又稱伯努利定律或柏努利定律(英語:Bernoulli's Law),是流體力學中的一個定律,由瑞士流體物理學家丹尼尔·伯努利 ... 於 zh.wikipedia.org -

#69.「白努力定律水管」+1 投稿類別 - 藥師家

「白努力定律水管」+1。伯努力定律,這個定律不只運用在飛機的飛行上,連我們日常生活中,.搭捷運時....水管口的流速較快,壓力較小,面紙前後產生壓力差, ... 於 pharmknow.com -

#70.學校基本資料表 - 頭城家商

一、成就學生充實生活知能、珍惜生命價值、發展健全人格之機會,以培育基層從業 ... 從日常生活中的液態醱酵食品如醬油,透過書 ... 流體運動與生活中的白努力定律。 於 www.tcvs.ilc.edu.tw -

#71.伯努利原理_百度百科

使用伯努利定律必须符合以下假设,方可使用;如没完全符合以下假设,所求的解也是 ... 然而,丹尼尔不习惯圣彼得堡的生活,以至于8年以后的1733年,他找到机会返回巴塞 ... 於 baike.baidu.com -

#72.直到白努力成為事實定律的那一天《白努力定律》 - 表演藝術 ...

演出的第一章節,溫思妮在黑板前寫出白努力定律的攻勢,還畫了示意圖, ... 想要一個更好的生活的慾望──那不得不然的適應,如同所有移動與流離者。 於 pareviews.ncafroc.org.tw -

#73.物理新知–如何踢出「香蕉波」?

這時候富有物理知識的你,可能會奇怪為何足球竟然不依從牛頓定律。 ... 原來我們在日常生活中也經常應用這個原理使物體在流體中的運動方向改變,例如飛機和帆船的運作 ... 於 www.hk-phy.org -

#74.白努力方程式白努利定律(Bernoulli's - Wknd

6/26/2008 · 熱學/流體標題:白努力方程式在生活中的應用1:temepst (大學理工科系) ... 的白努力方程式等高的水管,凸面板,讓學生把所學之科學知識能與日常生活結合。 於 www.thegreenmnki.co -

#75.「白努力定律水管」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

原來跟白努利定律有關係,甩動的那一端因為氣流 ...,伯努力定律,這個定律不只運用在飛機的飛行上,連我們日常生活中,. 搭捷運時必須... 水管口的流速較快,壓力較 ... 於 1applehealth.com -

#76.白努力定律的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

在白努力定律這個產品中,有22篇Facebook貼文,粉絲數超過5萬的網紅饒慶鈴,也在其Facebook貼文中提到, 【科學園遊會帶你體驗生活中的科學樂趣】 好奇心是我們認識 ... 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#77.請簡述牛頓三大運動定律 - 阿摩線上測驗

運動力學-白努力定律vs牛頓第三運動定律8 by 教甄◇體育專業 ... 日常生活中常見的運動與牛頓運動定律息息相關,下列有關牛頓三大運動定律的敘述,何者正確? 於 yamol.tw -

#78.白努利誕辰|科學史上的今天:2/8

34 歲的丹尼爾・白努利(Daniel Bernoulli) 內心痛苦地吶喊著。去年他才從待了八年的俄國回來瑞士;在聖彼得堡八年的執教生活並不愉快,好不容易終於有機會回來巴塞 ... 於 pansci.asia -

#79.白努利Daniel Bernoulli | 科學Online - 國立臺灣大學

2011年8月17日 — 白努利〈1700-1782〉是著名的物理學家,他發現著名的流體動力學的「白努利定律」,意即流動的速度越快,壓力越小小到一些日常生活的機械動作,大到 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#80.致命『吸』引力

白努利原理其實就是能量守恆定律(conservation of energy)在流體上的應用。 ... 在日常生活中,常會遇到許多「白努力原理」所產生的現象與應用,你是否留意到. 於 science.hsjh.chc.edu.tw -

#81.我的飛機飛好遠關鍵詞: 發射器、自製、紙飛機編號

我們可以利用「白努力定律」來解釋,這是因為機翼受到氣. 壓差所造成的浮力。 ... 採用各種日常生活容易取得的紙張,依下列步驟進行紙飛機飛行測試,如圖7 至圖20. 於 science.km.edu.tw -

#82.善用基本科學,你也可以是生活智慧王或魔術達人!

(3) 百寶箱內所使用的器材盡量以日常生活中隨手即可取得、易於購買、價位低廉、符合經 ... 氣體流動時,流動的地方氣體密度小了,於是白努力定. 律的現象就產生了。 於 isec.site.nthu.edu.tw -

#83.伯努利效应的现实原理 - 三人行教育网

伯努力效应的应用举例:飞机机翼、 喷雾器、汽油发动机的汽化器、球类比赛中的 ... “伯努利原理”在日常生活中还有很多应用: 在列车(地铁)站台上都划有黄色安全线。 於 www.3rxing.org -

#84.科學遊樂園 - CIRN 國民中小學課程與教學資源整合平臺

憶之「迴旋鏢」、「滾滾車」,讓你白努力的「吸星大法」…,對於後續課程研討以及延伸學 ... 皖婷:「使用日常生活中隨手可得的簡單材料,就可以做童玩、玩科學遊戲。」. 於 cirn.moe.edu.tw -

#85.伯努力定律英文《知識》5分鐘了解「白努力定律」 - Rkdof

2008-05-24 伯努力定理生活中還有哪些2014-10-03 伯努利方程是_在流體力學中的表達形式。 16 2011-01-21 結合連續性定理及伯努力定理,分析升力產生的原理。 。要… 狀態: ... 於 www.nfsfashin.co -

#86.白努力定律應用 - DJGH

學習目標: 白努力定律的原理。 培養學生科學的興趣,從遊戲過程中了解白努力定律的原理。 了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學. Read: 2461 於 www.lebrainstrm.co -

#87.白努力定律高中白努力定律量測以及理想氣體方程式實驗(PV ...

力學標題:關於白努力定律流速與壓力關係1:吳承哲(高中職)張貼:2009-01-30 ... 中有「快速氣流」通過某物體表面時,推力,重力,用腳日常生活中的物理現象:白努力定律 於 www.forumguinurope.co -

#88.科普的閱讀與寫作 - 第 33 頁 - Google 圖書結果

實驗目的白努力定律是日常生活中經常會接觸的物理現象,經由簡單的小實驗了解氣體流速與壓力的關係實驗原理白努利從牛頓運動學中,能量守恆觀念:動能+位能=定值,推導出白 ... 於 books.google.com.tw -

#89.白努力定律 - Exuwu

11/10/2005 · 白努力定律簡單的說就是”流體流速愈大壓力愈小”飛機能飛在空中即利用此原理飛機向前飛在機 ... 了解日常生活中有關白努力定律的應用,讓學生把所學之科學. 於 www.quadriumk.co -

#90.生活與應用科學科(二)(環保與民生) 組別:國民小學組作品名稱

(一)老師提出問題:除了地球上的「風」的運行,請問日常生活中有哪些東西是含有 ... 和學生討論中,我們也想到有關「伯努力定律」,竹蜻蜓的飛行翼從下面流過的速度. 於 jweb.kl.edu.tw -

#91.流體力學究竟在說什麼?:簡單讀懂流體力學的奧妙 - 博客來

雖然是很多學生的夢靨,但其實流體力學並不難學,「順藤摸瓜、循序漸進」,從日常生活及大自然中觀察、比較,建立正確之基本觀念,加上一些邏輯分析與判斷來學習,就可 ... 於 www.books.com.tw -

#92.善用基本科學,你也可以是生活智慧王或魔術達人! - 新竹市 ...

(3) 百寶箱內所使用的器材盡量以日常生活中隨手即可取得、易於購買、價位低廉、符合經 ... 氣體流動時,流動的地方氣體密度小了,於是白努力定. 律的現象就產生了。 於 www.hc.edu.tw -

#93.【新竹縣。新豐鄉】體驗急速低溫的滑雪快感、還有寓教於樂的 ...

白努力定律 ,很常出現在我們的日常生活中,例如:乒乓球被吹風機的風吹動,卻沒有掉下來、站在高鐵或捷運的月台時,為什麼要站在黃線後是為了避免氣流 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#94.[好書介紹] 2-6歲幼兒的第一套Baby STEAM

而STEAM的教育,正希望能讓孩子將所學知識,應用在日常生活中,並有問題 ... 產生了上升力與推力,也就是上述提到的飛機被抬升原理(白努力定律)。 於 iamjane06.pixnet.net -

#95.電風扇白努力 白努利定律 | 藥師+

面對炎熱的夏天,你是否常常賴在電風扇前猛吹,手上還拿著扇子猛搧風呢?不論扇子或電扇,能讓你覺得涼爽的原因,都是讓空氣流動,加速帶走人體皮膚表面的汗液 ...。 於 pharmacistplus.com -

#96.這樣教我就懂】 高中(職)組成果報告表單 - 2019全國科學 ...

「馬格努斯效應」是流體力學中,因「白努力定律」所產生的現象,在形成壓力差的情形下, ... (三)、馬格努斯在日常生活中運用的範疇廣泛:. 於 sciexplore2019.colife.org.tw -

#97.讓氣球直升機升空?(A) 都普勒效應(B) 安培右手定則(C) 熱脹冷 ...

氣球直升機是一種科學玩具,主要是利用下列何種原理、定律、定則或效應,讓氣球直升機升空? ... 利用氣球空氣噴射動力帶動機翼旋轉,再因白努力定律使整體上升。 於 www.tikutang.com