白河區地名由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳秀琍寫的 花現台南:貓編的追花筆記 和陳月霞的 阿里山物語(全套平裝)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自天下雜誌 和前衛所出版 。

國立臺南大學 文化與自然資源學系臺灣文化碩士班 戴文鋒所指導 林建和的 當阿立祖遇到天公──文化再製理論的觀點 (2020),提出白河區地名由來關鍵因素是什麼,來自於西拉雅族、阿立祖、夜祭、漢化、文化再製理論。

而第二篇論文國立高雄師範大學 國文學系 陳立所指導 陳柏羽的 臺灣地區神社與御朱印研究 (2018),提出因為有 御朱印、臺灣地區神社、海外神社的重點而找出了 白河區地名由來的解答。

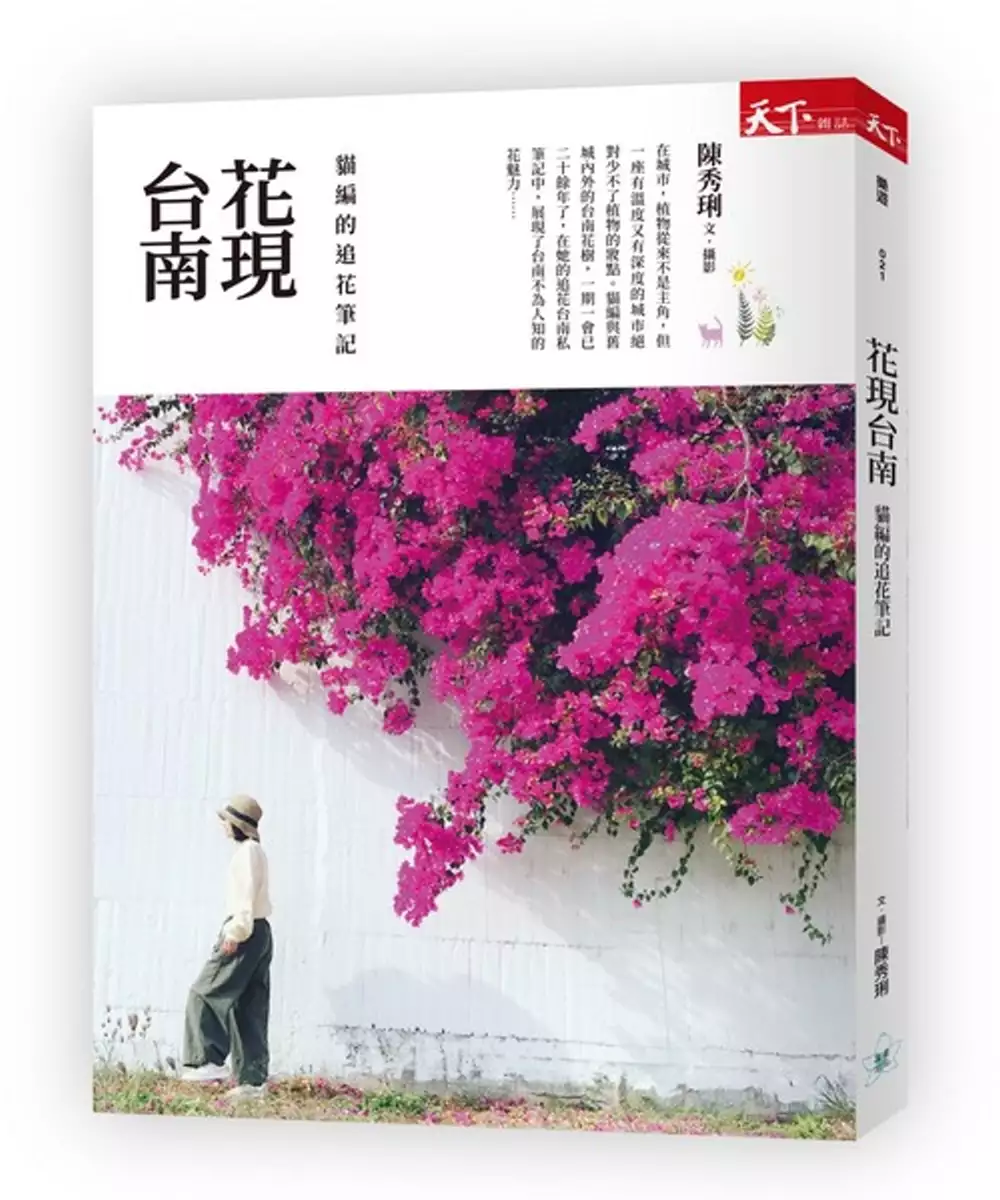

花現台南:貓編的追花筆記

為了解決白河區地名由來 的問題,作者陳秀琍 這樣論述:

在不同季節,穿梭台南舊城,總能與不同花與樹相遇。 因為有了這些植物,四季有了不同的表情。 走在台南舊城你可以感受到清代老街舊巷道的尺度、古蹟廟宇的美、老屋的魅力,還有城市裡四季花開的植物。在城市,植物從來不是城市的主角,但一座有溫度又有深度的城市絕對少不了植物的妝點,台南老街巷與老屋堆疊了舊城深淺不一的都市紋理,在日星月移的時序中,四季裡的花草樹柔化舊都建築的線條。 貓編喜歡走在清代的舊街巷,老巷一個轉角或某一間老屋紅牆裡,驚喜於偶會有探頭的綠葉與花朵在微風中向過路人點點頭。近二十幾年來穿越在舊街大街小巷,她以一期一會的心情,沒有約定的約定,在不同的季節看著它們花開,看

著它們花落,看著它們結果、葉落,再一個新的年度舒展新芽,又一個輪迴。日日,月月,年年。每隔一段時日,心裡盤算著可以在哪條巷弄拍到什麼植物。只要有空,便習慣帶著相機穿梭大街小巷,拍街道拍古蹟拍老房子,也拍城市的花與樹。走出舊城,花就不只是巷弄或庭院裝飾的小家碧玉風情,而是貼近大地脈動的農田平原與山川壯闊風光。 在貓編的追花台南私筆記中,除了小吃、古城巷弄外,更展現了台南不為人知的另一魅力…… 名人推薦 葉澤山—台南市文化局局長 王時思—台南市觀光局局長 路寒袖—作家/台中市文化局局長 陳健章—府都建設總經理 陳慧姝—高青時尚股份有限公司總經理

當阿立祖遇到天公──文化再製理論的觀點

為了解決白河區地名由來 的問題,作者林建和 這樣論述:

阿立祖為西拉雅族所信仰的最高神明,隨著不斷與漢人接觸,阿立祖信仰因而漸漸轉變。本文目的在於:一、分析與整理夜祭儀式中存有多少漢元素與西拉雅元素。二、了解尪姨、施加伴頭與三壇法師等儀式專家與管理委員會及頭人等非儀式專家對於夜祭中存有漢元素的影響。三、探討宗教信仰下西拉雅族與漢族之間的關係。在文化再製理論觀點下,使用文獻分析、田野調查與個案訪談等研究方法,本文有著下列研究成果:一、整理了各地夜祭彼此之間的關係。二、現今夜祭受到民間信仰的影響很大,從夜祭的歷史與內容來看可知。三、阿立祖神意是很重要的西拉雅元素。四、儀式專家與非儀式專家在傳承西拉雅元素與漢元素的影響力可說是無遠弗屆。五、西拉雅族夜祭

、祭典與日常生活出現漢元素,是慣習與場域交互作用下產物。六、筆者在文化再製理論基礎上提出了標準說。簡單地說,這社會上充滿許多標準且每人都會去追求標準。經由不斷分析與探討,筆者認為與其說是西拉雅族漢化,西拉雅族現代化是比較適當的說法。西拉雅族是個值得令人尊敬的族群,具有強大的適應力。在嶄新與傳統不斷交融下,阿立祖信仰、夜祭與祭典內充滿了許多標準,變成目前我們所看到的面貌。

阿里山物語(全套平裝)

為了解決白河區地名由來 的問題,作者陳月霞 這樣論述:

看見.感觸.心動.阿里山 世人皆知阿里山是著名觀光遊覽風景勝地,它有阿里山神木、森林鐵路、阿里山日出…… 但似乎都沒人看見「阿里山人」!究竟誰是「阿里山人」,其實它更有歷史、更有故事。 陳月霞就是如實存在的阿里山人,帶你進入阿里山的真正內裏世界,請你仔細感覺阿里山的脈搏心跳,傾聽阿里山人的靈魂悸動和世事滄桑。 空前絕後的阿里山草根素民史,平實溫柔地解構阿里山的百年滄桑,顛覆歷來官方樣板。這是一部阿里山人追溯土地倫理與生根立命的史歌,還原阿里山人的原鄉夢,看見被遺忘的生命軌跡。 阿里山自然歷史百餘萬年,以阿里山為舞台的阿里山人歷史只有百餘年。 阿里山人是世

人看不見的人,誰是阿里山人? 本書從資料蒐集到撰寫凡二十二年,全書超過三十八萬字。作者以其父母親為主軸,貫穿阿里山地區自然史與拓墾史。以說書方式,穿插歷史事件與俗民生計,串連出百年阿里山與阿里山人的小說。 百年前日本人發現阿里山脈一片無人居住的原始檜木森林,為了伐取阿里山森林,從日本大量移民日本人,且從台灣各地招募伐木集材暨鐵路運輸工人。此為第一代阿里山人。 因為拿阿里山森林,有了日籍阿里山人與台籍阿里山人;因為太平洋戰爭,日本戰敗,阿里山少了日籍阿里山人;因為國共戰爭,國民黨戰敗,阿里山多了外省籍阿里山人;因為一九六五年火災,林務局不讓阿里山人原地重建,阿里山移出一批阿里山

人;一九七○年前後,阿里山進入商業繁榮期,林務局計畫在阿里山商區興建三大旅館,欲將阿里山人趕出阿里山遭拒絕,於是一九七六年一場無名大火,將阿里山最熱鬧的商圈燒毀;林務局以不准原地重建為由,強迫阿里山人遷出,阿里山人與林務局展開劇烈抗爭,直到一九八○年阿里山人由原來的阿里山被強迫遷出到鐵路的第四分道(即今之阿里山站)。 過去阿里山人在靈山飄逸的霧林建構歷史滄桑,今後阿里山人的原鄉夢何去何從? 名人推薦 本書特點在「説者」,主體是阿里山草木社群,全書呈現十足「台灣性」。 一時遊過阿里山的人很多,但傾聽過百年阿里山的人絶少,這正是本書企圖別開生面的全新貢獻。 陳月霞家族世居

阿里山,足跡踏遍全世界,她用二十二年的青春,傾聽、踏勘、紀錄,以大河小說的規模,細述阿里山近百年來的物換星移,以及大時代下大小人物的血汗命運,堪作另一座「阿里山博物館」,真正奠定「生命教育」的基調。 本書忠實紀錄了貫穿百年生活現場的語言文物,就像如實留存了從黑白照片到彩色Video的世紀腳印,出入於1895~2014百二十年間,時代、族群、文物及其生活用語,語言活跳得像放山雞,有時連漢字也顯得招架不住,不但可進一步作成「有聲書」,更是十二年國教裡談「翻轉教室」的生鮮超市! 遊過阿里山九到九十九歲的朋友,你真的到過阿里山、聽過阿里山的心跳嗎? ──鄭邦鎮教授(前國立台灣文學館館長

、台南市教育局局長) 台灣只有一座山,足以展現這座島的完整風華,這座山也唯有在當地成長和長期守護的人,才能內化出璀璨的觀點,迴向這座山,轉出尚未為人知的磅礡傳奇。 此山無二,陳月霞生長於斯,最適合敘述百年來阿里山人的故事。 ──劉克襄(作家)

臺灣地區神社與御朱印研究

為了解決白河區地名由來 的問題,作者陳柏羽 這樣論述:

御朱印是日本神道教特有的宗教文化,起源於日本中世紀的佛教信徒為展現對神佛的敬意與自我修練,因而抄寫佛教經文並將其奉納佛寺,寺方收到信徒的抄寫佛經後,便會由寺院的神職人員書寫並給予御朱印,作為參拜的憑證,此類的宗教文物也與日本的聖地巡禮文化息息相關。時至今日,御朱印文化不僅從日本佛寺擴及至日本神社,求取的方式也從抄寫佛經的單一方式,轉變為奉納米糧、金錢等多種方式。 臺灣地區本無御朱印文化,直至1985年日本政府開始統領臺灣全島後,才將日本神道信仰引入該地。而後隨著臺灣各地神社的建立,以及政府有意推行的宗教政策下,御朱印文化曾經短暫地流傳於臺灣民間。不過由於臺灣民眾本來就擁有自身信仰,對於

日本神道教的接受度有限,再加上戰後中華民國領臺後,以「去日本化」為文化政策的最高指導原則,對於臺灣地區日治時期的文物多採取改建、破壞或銷毀等措施,因此現今流傳下來的臺灣地區神社御朱印為數不多,僅有約27枚。 本文將以臺灣地區日治時期的神社所發行的御朱印為研究對象,探討御朱印與其所屬神社之間的關係。透過對祭神信仰與神社社格的研究,歸納出臺灣地區日治時期御朱印的基本樣式,最後對神社遺跡進行實地考察,確認其中的相聯性。 此項研究工作有助於重建臺灣地區日治時期神社御朱印等相關文物,並且對於日本海外神社文物的有關研究,能作為補充與印證的作用。