監察院副院長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦費鴻芳寫的 讓發聲發生:改變世界從讓底層邊緣人發聲開始——第四世界平民大學五十年紀實 和黃克先的 危殆生活:無家者的社會世界與幫助網絡都 可以從中找到所需的評價。

另外網站監察院副院長、大法官與監察委員被提名人 - 中華民國總統府也說明:總統表示,這次考試院院長、第四屆監察委員提名相關作業,乃因為仍有部分人員無法補齊,因此與大法官提名一起完成相關提名作業,希望能在九月下旬一併咨請立法院行使同意權 ...

這兩本書分別來自星火文化 和春山所出版 。

國立中正大學 歷史研究所 雷家驥、彭懷恩所指導 李功勤的 蔣介石臺灣時代的政治菁英(一九五O年~一九七五年)─以中國國民黨中常委及內閣成員為例 (2000),提出監察院副院長關鍵因素是什麼,來自於蔣介石、陳誠、俞鴻鈞、本土化、蔣經國、嚴家淦、中常委、內閣。

最後網站監察院副院長府提名陳進利 - 華視新聞則補充:總統府今天敲定,考試跟監察委員補提名名單,其中監院副院長提名,出身台東阿美族的前監委陳進利,他也...

讓發聲發生:改變世界從讓底層邊緣人發聲開始——第四世界平民大學五十年紀實

為了解決監察院副院長 的問題,作者費鴻芳 這樣論述:

◎如果你質疑:發便當、發毛毯就是在幫助窮人嗎?那你在這本書裡會得到啟發。 ◎貧窮是結構性的問題,然而政府的救濟措施為什麼都在頭痛醫頭、腳痛醫腳? ◎你體驗了飢餓,為什麼對窮人來說遠遠不夠? 從巴黎開始的「第四世界運動」投身於幫窮人發出自己的聲音,在一九七二年成立了平民大學,多年來已經遍布歐洲、北美、中南美洲,還有亞洲的菲律賓,影響許多國家的立法。 類似的平民大學的理念在法國起源很早,但是相繼失敗。原因是那些努力都是出自知識菁英由上而下,因此虛假空洞,流於做白工。 然而,一九七○年代開始,由第四世界發動的平民大學從一開始

就不是讓窮人在一起抱怨生活、抱團取暖。創辦人若瑟神父便說過,「如果沒有外界的人來參與,那就關掉平民大學。。」 在第四世界大學裡,永遠是讓最貧窮的最優先發言,而不是讓練習發聲熟練的人霸住麥克風。 在平民大學,出席者開始討論自己切身的處境,包括因為貧窮,孩子被政府帶走:因為貧窮,住在環境惡劣的貧民窟裡。貧窮者一開始不知道怎麼跟沒有貧窮經驗的人分享,透過四種身分的參與者——學會說出自己的處境,彼此分享資源,去動手解決面臨的生活難題。 平民大學的平民是包括所有人,大學指的是學習的地方,因此而設計了四種投入身分不同的角色,包括赤貧者、活水成員(赤貧者過來

人回過頭來積極參與平民大學)、持久志願者(投入赤貧者的日常生活並建立信任關係)和盟友(無赤貧經驗的社會人士帶著自己的專業向窮人學習)。在這種情況下,讓社會上「擁有鬧區房產的人民」和「流落街頭的人民」齊聚一堂,相互學習,從而變得更有人性。 如果,沒人相信窮人擁有知識和能力,沒有人與他們一起、淬鍊出他們獨特的訊息和語言,社會往往在他們身上只看到匱乏和需求,窮人的聲音怎麼可能被聽見? 本書特色 本書是第四世界幫助赤貧者發聲的具體操作:把窮人從被視為問題的個人,翻轉成為值得被聆聽的群體。幫助窮人不能只解決個人問題,更要讓邊緣群體對社會發聲,從集體互助中,獲得力量。 名人推薦

台大台灣文學所孫大川教授 政大社會工作研究所王增勇教授 作家林立青 靜宜大學社工與兒童福利系教授陶蕃瀛 五味屋創辦人顧瑜君教授 「人生百味」共同創辦人巫彥德 芒草心慈善協會秘書長李盈姿

監察院副院長進入發燒排行的影片

芒果、熊貓T恤、鈞鈞服飾,加賴訂購👇

Line id : 0928101051

郵局匯款帳號:(局號)700

(帳號)0041400-0439485

鈞鈞付款/斗內網址(可以信用卡)

綠界:https://p.ecpay.com.tw/5C13F

蝦皮網購👉 https://shopee.tw/jingjinggau520?smtt=0.0.9

鈞鈞TG頻道👉

https://t.me/jingjing520

鈞鈞微博👉

https://weibo.com/u/7276906767

鈞鈞今日頭條👉

https://reurl.cc/Wdgd6x

鈞鈞抖音👉

https://vt.tiktok.com/YogG6B/

鈞鈞IG👉

https://www.instagram.com/jing.jing.520/

全台罷免連署地圖👉

https://bit.ly/30NcOAP

鈞鈞美食地圖👉

http://bit.ly/39K4tQ8

鈞鈞住宿地圖👉

https://bit.ly/3epntpq

#監察院

#1450

#水利會

版權宣告:

鈞鈞Youtube頻道所提供之所有內容,包括文字、照片、影像、插圖、錄音片、影音片或其他任何形式之素材等,均受到中華民國著作權法及國際著作權法律的保障。在著作權法下,轉傳網址須註明出處。若是重製部分,全部或營利行為等,未經鈞鈞頻道書面同意,不得為之,並依台北地方法院為約定管轄。

蔣介石臺灣時代的政治菁英(一九五O年~一九七五年)─以中國國民黨中常委及內閣成員為例

為了解決監察院副院長 的問題,作者李功勤 這樣論述:

本文一共分為八章,除去第一章的導論和第八章的結論之外,第二章「日本統治與社會變遷」,是研究日治時期下的台灣,在社會及文化上的變遷,這一章分析目的,是提供研究中華民國流徙台灣一個重要的背景參考,使我們了解在日治台灣近五十一年(一八九五~一九四五年)的歲月中,台灣人民在歷經抗爭、收編、文化認同等方面複雜的反應,尤其在皇民化運動(一九三七~一九四五年)集體動員下意識型態及認同上的變遷,都關係到中華民國在台灣未來發展上所可能面對的複雜性與解決之道。 第三章「刺激與回應─本土化初展」,是討論一九四七年的二二八事件和國民政府在事件爆發後,重新調整治台的政策。二二八事件可說是大陸的國民

政府真正開始重視台灣民意的轉捩點,從此改組省政府並且重用台籍菁英。至於陳誠在省主席任內開始推行的土地改革政策,可視為國民黨初步本土化的成功,使一九四九年流徙遷台的所謂「外來政權」,獲得本地農民的普遍支持;但另方面,二二八事件倖存的反抗菁英及地主階級,普遍對中華民國產生離心力,並成為日後反對勢力的重要力量。 第四章「黨的改造與黨務菁英」,研究國民黨改造及第七屆至第九屆一中全會的中常委結構分析。一九五○年的中央黨務改造委員會成立,代表兩個重要意義:第一,蔣介石在台灣黨務核心菁英的建立與培養,並且摒棄大陸時代的舊有派系及領導人士,以杜絕派系傾軋惡習,並能貫徹總裁之意志與命令,形成

一條鞭式的權威領導;第二,本土化政策的持續,土地改革和地方自治的實施,本省籍黨員及地方政治菁英的吸收,都顯示國民黨在歷經二二八事件和政府遷台後,對本省籍政治菁英與人民利益的重視。在第八屆的全國代表大會(一九五七年),國民黨修正黨章增設副總裁一人,不但使陳誠繼汪兆銘之後成為國民黨黨史上第二位副總裁。成為蔣介石接班人的態勢也非常明顯。 第五章討論「蔣─陳」體制與內閣菁英的分析,由於陳誠在一九五四年三月二十四日當選為中華民國第二任副總統,一九五七年又被推選為中國國民黨副總裁,因此我們將這段時期稱為「蔣─陳」體制,但這並不意指兩人共治。在這一章中,一共分析了三屆內閣,包括陳誠兩次組

閣和俞鴻鈞內閣。在這三屆的內閣閣員中,行政院長陳誠及俞鴻鈞都與蔣總統關係密切,技術菁英比例都頗高,顯示中華民國是舊政權的延續,純粹的革命菁英不多見。在陳誠實際負責財經政策的十五年之中,財經技術官僚得到蔣介石和陳誠充分授權及尊重,人才輩出,也逐漸創造了台灣的經濟奇蹟。內閣成員中除了技術菁英外,還包括軍事、政黨(地域)、知識菁英等類型,但尚未產生民選菁英。另方面,蔣經國的入閣是否更快速帶動本土化措施,以及他跟陳誠之間是否存在著權力衝突,都將在本章分析和討論。 第六章「過渡時期的內閣與黨務菁英」中,由於嚴家淦被視為是過渡時期的閣揆,蔣經國的接班已經很明朗。本屆內閣也局部改組過二次

,有許多較為年輕的技術官僚擔任部會首長,但也有一些前內閣部會首長轉任不管部會政務委員。以其豐富的黨政經驗發揮輔弼之功效,而這也是歷屆內閣中不管部會政務委員最大的特性。在本章中,我們也將分析台籍菁英在內閣中變化的趨勢、「半山派」和「本土派」消長的趨勢及意義。 在本屆中常委(九屆二中全會至十屆三中全會)的三十一名成員中,我們也將繼續分析這些黨務菁英的特性,而台籍中常委人數的變化,「半山派」及「本土派」勢力的消長,同樣都是我們研究的重點。 第七章「蔣經國的行政與黨務菁英」中,由於蔣介石的健康迅速惡化,蔣經國逐漸掌握行政與黨務機器,中華民國退出聯合國、中日斷交等

重大問題接踵而來,使蔣經國必須加速爭取內部人民的認同和支持,於是「本土化」工程全面展開。在內閣閣員中,台籍人士擴增為六位,其中只有連震東是屬於「半山」,其他五人皆為本土派。除了內閣之外,司法院及監察院副院長也由台籍人士出任,謝東閔成為第一位台籍省主席,打破以往由外省籍且出身軍方高階將領擔任的慣例。 在蔣經國組閣後所召開的國民黨第十屆四中及五中全會中,出身中央改造委員的仍有七人,其中蔣經國、谷正綱、張其昀、袁守謙等四人皆擁有二十年左右中常委資歷,可視為中常委核心菁英。本屆的台籍中常委有三位,台籍比例持續增加,顯示中央更加重視省籍問題。由於蔣氏父子在流徙台灣之初,就已經重視省籍

因素和財經技術官僚的培養,才能使蔣經國的本土化工程有較穩固基礎得以順利展開,從而使得一個外來的流徙政權,有機會朝向穩定政權發展。 在第八章的結論中,我們針對中常委和內閣的平均年齡、籍貫、學歷與蔣介石個人的淵源等作了綜合分析,並針對各章中常委和內閣成員的特性來論證我們在文前所提出的流徙政權邁向穩定政權的一個發展模式,並在文末提出未來繼續研究的方向。

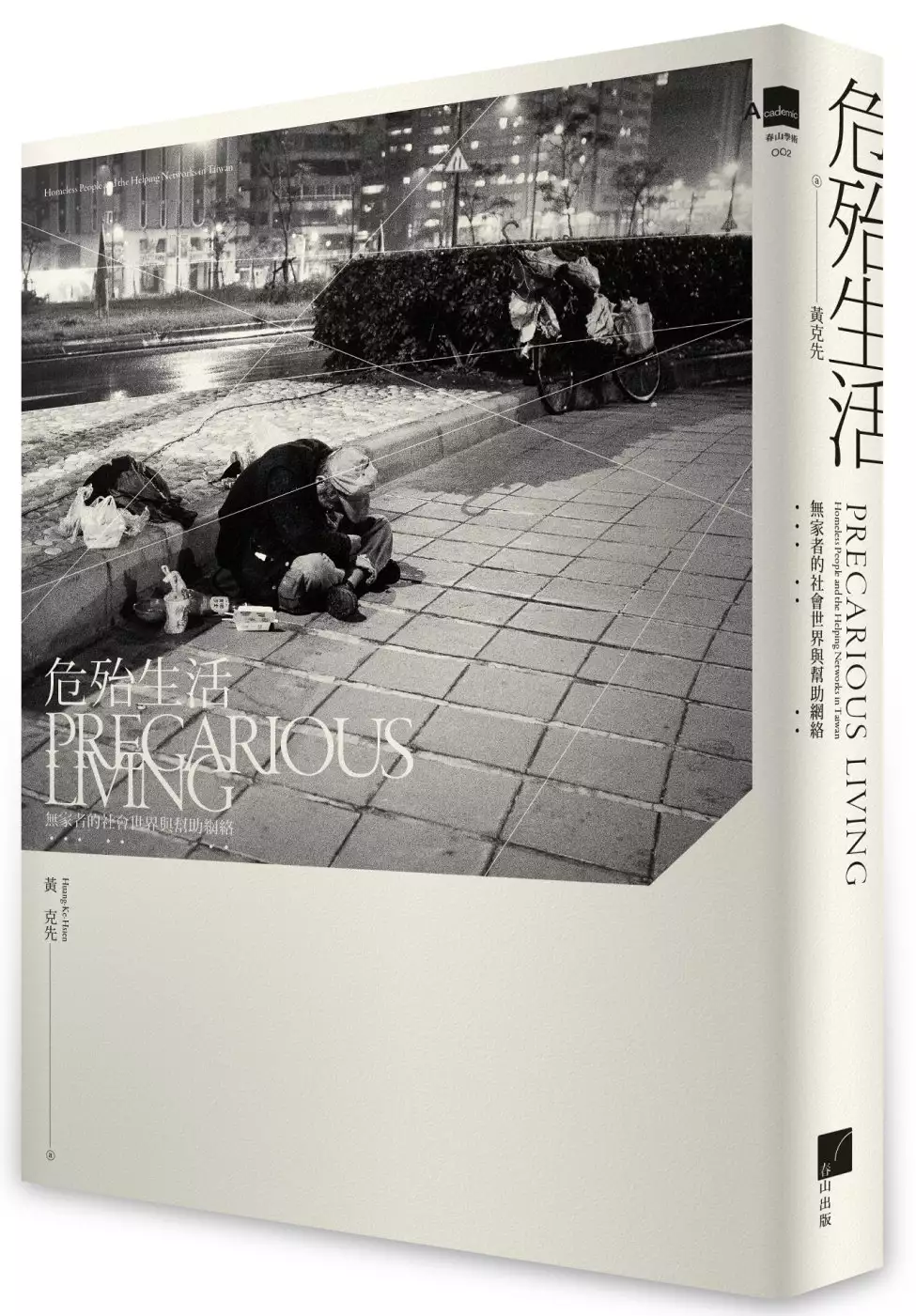

危殆生活:無家者的社會世界與幫助網絡

為了解決監察院副院長 的問題,作者黃克先 這樣論述:

臺灣無家者現場的都市民族誌 ☆ 找到掩蓋在表象下的底層秩序,看見無家者間豐而危殆的互助網絡 ☆ 一九二〇至三〇年代,一群芝加哥大學社會學者抱持著「把褲子弄髒」的實作精神,深入城市中被認為失序的地域進行參與觀察,發現舊有社群雖逐漸凋敝,但新的連帶卻不斷在形成,各鄰里基於不同族裔、職業或社交次文化,發展出大都會的多元樣貌。 這種「在表面失序的邊緣人群中,發現不為主流所知的生活世界」 ,後來一直存在社會學的傳統中。過去被認為如動物般活著的邊緣者,他們在內部擁有自成一格的次文化及社會秩序,互動也展現了特定規範與價值;而在種種「偏差」、「失序」行為的背後,其實也隱藏著人們所共有的愛、渴望、尊

嚴、互助精神及意志。 基於這樣的學科訓練,讓作者黃克先認為在無家者孤離的表象下存在著真實的生活連結;他們棲宿之地看似髒亂,卻是這個綿密且立體的社會世界運行的空間。 本書以在艋舺公園從事的民族誌為素材、從連帶分析的角度切入,呈現無家者在工作、休閒、親密關係、社交上,如何運用豐富且多樣的連帶,滿足在精神與物質上的需求。但是,因不確定性高的露宿環境、不穩定的經濟生活、社會汙名及歧視、制度性支持的缺乏,使得無家者之間這些豐富的連帶較一般人更顯脆弱。同時,圍繞他們形成的幫助網絡,包括宗教、國家與「善心人士」,雖提供物資與服務以供急難所需,但在互動中也傷害其尊嚴並扭轉自我認同。最終,不穩定且帶

貶義的連帶,連同窘迫的物質生活與絕望的存在感受,讓無家者的生活更形危殆。 本書呈現無家者的生命歷程與社會生活實況,更交織了一位研究者的反身性思考,除了描繪無家者的社會世界,也點出善意提供協助的一方應有的反思。同時,也試圖提出面對臺灣無家可居問題的政策建議與行動方案。 共同推薦 王宏仁(中山大學社會系教授) 王增勇(政治大學社會工作研究所教授) 李雪莉(《報導者》總編輯) 呂秉怡(崔媽媽基金會執行長、社會住宅推動聯盟副召集人) 阿潑(文字工作者) 林宗弘(中研院社會所研究員) 林瑋嬪(臺灣大學人類學系教授) 施逸翔(臺灣人權促進會祕書長) 孫大川(前

監察院副院長、「貧窮人的臺北」發起人) 張獻忠(芒草心協會創辦人) 陳東升(臺灣大學社會系特聘教授) 鄭麗珍(臺灣大學社會工作學系教授) 趙彥寧(東海大學社會系教授) 劉紹華(中研院民族所研究員) 謝國雄(中研院社會所研究員) 藍佩嘉(臺灣大學社會系特聘教授) (按姓氏筆畫排列) 作者簡介 黃克先 國立臺灣大學社會學系副教授,美國西北大學社會學系博士,研究議題涵蓋無家者、華人社會的宗教發展、政教關係、基督宗教,研究專長包括宗教社會學、都市底層研究、質性方法、微觀社會學。曾發表於多篇期刊論文於《臺灣社會學》、《臺灣社會學刊》、Journal for

the Scientific Study of Religion Social Compass。曾翻譯社會學名著包括《人行道》(與劉思潔合譯)、《泰利的街角》、《真實烏托邦》、《自由之夏》等。 【導論】走近╱進看不見的世界 第一部 無家者的社會世界 第一章:無家者的勞動:喧囂的工作樂園 第二章:如何走向無家:與原(生)家庭的距離 第三章:打造新家庭:將就的伴侶關係及擬家關係 第四章:公園作為社群:互助與較勁並行的道德經濟 插曲:有生命的連帶 第二部 無家者的幫助網絡 第五章:與宗教的相遇:理想信者的形塑 第六章:與社福體制相遇:主流價值的鞏固 第七章:與「

善心人士」相遇:幫助他人的象徵政治 插曲:同在回家的路上 【結論】危殆生活 【附錄一】政策建議與行動方案 【附錄二】研究方法與限制 【附錄三】推薦給一般讀者的無家者相關讀物或影視作品 注釋 參考書目 導論 走近/進看不見的世界 從「他」到「你」無家者與艋舺公園之於我,是既遙遠又陌生的存在。我成長的中南部鄉下從未見過無家者,人生也從未到過艋舺公園附近。偶爾觀看新聞報導或在閒聊人提起的這群人,在我眼中是危險、髒亂、可憐的代名詞。即使到了大學就讀社會學系,旁人認為應是「關懷社會弱勢」的先鋒,但實際上同學之間真正有志社會學追求者,若非讀艱澀難懂的西方抽象理論,就是批判社會體制並走上街

頭從事社會運動,日常生活中更多的是成堆書籍或「國家大事」。直到研究所畢業後,因為服社會役替代役之故,我被分配到臺北市社會局社工室,也是在此時,我第一次有機會接觸到遊民業務。不同於直接服務其他群體的社工,當時的遊民社工總是外形粗獷、獨樹一幟、做事不拘小節;而那些有機會直接服務遊民的役男們,總在替代役中心講著各種關於無家者的奇聞逸事。當時未認識任何無家者的我,也獵奇豎著耳朵聽著、陪著大家一起嘻笑,心裡雖然「社會學正確」(sociologically correct)知道他們這些事一定有「社會結構」的因素,但卻不知道是什麼結構,而這些因素又如何與眼前具體的「奇談」相關聯,自忖若眼前出現無家者,可能只

是又害怕、想「禮貌」地走開,不知該做什麼,似乎怎麼做也不對。當兵期間,我閱讀美國社會學的都市民族誌名著《人行道》(Sidewalk),不同於許多社會學名著中個體的面孔模糊、人的特性在社會結構力量下被淡化或化約,書中描寫物質高度匱乏的紐約黑人無家者有情有義地互相支持並自成秩序的情景深深觸動我,解釋了無家者在公共場合看似失序又不體面的行為背後的情境性、歷史性及結構性因素。這勾起了我的心中從事無家者田野的熱情,但始終有種不知從何而來、無由解釋的焦慮,一方面擔心出身背景與階級差距,無論多努力都無法在田野中克服,自己終究無法真正進入弱勢者的世界,反倒傷害了對方;另一方面,想像與這群謎樣的存在相處時,總感

覺到內在深處的角落,有股無以名之的恐懼在作祟。

監察院副院長的網路口碑排行榜

-

#1.監察院副院長提名爭議黃健庭下午3時30分記者會說明 - LINE ...

總統府今天原訂將公布第6屆29位監委提名名單,提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼首屆國家人權委員會主委,但有關前台東縣長黃健庭的副院長提名引起 ... 於 today.line.me -

#2.遭點名出任監察院副院長李鴻鈞:謝謝大家記得我 - 聯合報

監察院副院長 懸缺,傳蔡英文總統有意補提名前立委、親民黨秘書長李鴻鈞出任。李受訪表示,完全不清楚發生什麼事,他從立委退下至... 於 udn.com -

#3.監察院副院長、大法官與監察委員被提名人 - 中華民國總統府

總統表示,這次考試院院長、第四屆監察委員提名相關作業,乃因為仍有部分人員無法補齊,因此與大法官提名一起完成相關提名作業,希望能在九月下旬一併咨請立法院行使同意權 ... 於 www.president.gov.tw -

#4.監察院副院長府提名陳進利 - 華視新聞

總統府今天敲定,考試跟監察委員補提名名單,其中監院副院長提名,出身台東阿美族的前監委陳進利,他也... 於 news.cts.com.tw -

#5.奧普特:關於獨立董事辭職的公告 - 新浪新聞

根據《中共中央紀委、教育部、監察部關於加強高等學校反腐倡廉建設的 ... 學院自動化學院黨委委員、副院長職務,不再符合擔任公司獨立董事的資格。 於 news.sina.com.tw -

#6.【完整名單】監察院提名「2席從缺」,新院長提名人陳菊宣布 ...

第5屆監察院團隊將在今年7月31日任期屆滿,總統府原訂6月19日要舉行監察院第6屆院長、副院長及監察委員提名記者會,但因原先準備提名國民黨籍的前台東縣長 ... 於 www.thenewslens.com -

#7.中華民國九十一年監察院糾正案彙編(二) - 第 909 頁 - Google 圖書結果

針對營運中之捷運系統設施,本府捷運工程局已全面檢討原有防洪保護標準,其相關改善措施如下:納莉颱風重創臺北巿,本府慮因應災後重建作業,由馬市長委請前行政院副院長 ... 於 books.google.com.tw -

#8.臺灣圖像出版產業搶攻疫後全球國際市場

文策院副院長張文櫻表示,國際圖像出版產業重視實體交流,從展館主題設計到創作者的現身分享,都有助於吸引更多版權商的關注。在展前安排業界資深人士 ... 於 n.yam.com -

#9.蔡英文還重摔一跤還原總統府提名監察院副院長生變內幕 - 財訊

總統府擬提名國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任監察院副院長,掀起巨大的政治風暴,只得緊急喊停。一波三折的監院人事案,考驗蔡英文的政治能力。 於 www.wealth.com.tw -

#10.快新聞/黃健庭傳出任監察院副院長林飛帆:我不贊成

總統府預計將於今天公布監察院人事,監察院副院長傳出由國民黨前台東縣長黃健庭出任,民進黨副秘書長林飛帆今天在臉書表態,「如果這個消息屬實, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#11.黃健庭獲提名擔任監察院副院長時力黨團:堅決反對 - 自由時報

總統府今將公布新任監委被提名人,前台東縣長黃健庭可望被提名為監察院副院長,但因黃在縣長任內涉入美麗灣渡假村爭議、擔任立委時涉及藥商回扣案, ... 於 news.ltn.com.tw -

#12.苗博雅痛批黃健庭出任監察院:這是「小偷當警察局長」 - 政治

總統蔡英文提名國民黨籍的前台東縣長黃健庭,出任監察院副院長,在藍綠各方都傳出反對的意見,不僅國民黨祭出停權處分,民進黨的立委也以美麗灣案等 ... 於 www.ettoday.net -

#13.停電頻傳柯文哲指要做系統性檢討 - 芋傳媒

媒體提問是否跟行政院副院長沈榮津約好要討論,柯文哲指出,副市長黃珊珊會先去談細節,呼籲朝野不要再吵架,解決問題比較重要。 於 taronews.tw -

#14.黃健庭被爆將成監察院副院長?國民黨回應了| 政治快訊| 要聞

總統府明(19)日將公布監委提名名單,除了前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼首屆國家人權委員會主委以外,監察院副院長人選,將提名國民黨政治明星、 ... 於 www.nownews.com -

#15.婉謝監院副院長提名黃健庭:神鑒察我心裡意念是我隨時幫助

【記者梁敬彥採訪報導】前台東縣長黃健庭六月20日下午三點,透過臉書直播正式宣布,婉謝總統提名他出任監察院副院長的安排。 於 ct.org.tw -

#16.台灣立委通過王建煊任監察院長- 维基新闻

【2008年7月5日讯】 台灣立法院院會昨日(4日)行使第四屆監委人事案同意權投票,通過王建煊成為新任監察院長。但副院長提名人沈富雄未過門檻,無法出任 ... 於 zh.m.wikinews.org -

#17.監察院- 维基百科,自由的百科全书

監察院 由委員29人組織而成,由總統提名,經立法院同意任命,任期6年,其中1人任院長、1人任副院長。 目录. 1 學理根據; 2 沿革. 於 zh.wikipedia.org -

#18.監察院副院長人事爭議黃健庭:若國民黨不支持寧可退出提名 ...

2020年6月19日 — 台東縣前縣長黃健庭獲提名監察院副院長人事案,引發藍綠反彈。黃健庭今天說,他接受提名是希望扮演和解角色,不是進一步激化對立,「如果不能得到 ... 於 www.cna.com.tw -

#19.監察院副院長 - 風傳媒

新新聞》原住民監院副院長孫大川,幽默柔化監院藍綠對立2020-07-11 10:00:01新新聞》黃健庭欲走還留,重傷國民黨與江啟臣2020-06-23 15:00:01黃健庭人事引綠營風暴 ... 於 www.storm.mg -

#20.我會退出!」被提名監察院副院長朝野皆不滿黃健庭發5點聲明 ...

總統府原定今(19)日下午宣布提名前府秘書長陳菊、前台東縣長黃健庭出任監察院正、副院長,但疑因黃健庭被朝野一致認為不適任,府方在稍早緊急宣布 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#21.中華民國憲法 - 第 269 頁 - Google 圖書結果

(高三) A司法院院長、副院長 B司法院大法官 C監察院院長、副院長、監察委員 D行政院主計長 A2下列何種情形,尚非行政院院長代行總統職權之時機?(高三) A總統、副總統之 ... 於 books.google.com.tw -

#22.府今公布監院人事院長陳菊.副院長黃健庭出線 - 新唐人亞太電視台

中華民國第六屆監察委員提名,將在今天(19日)下午三點,由提名審薦小組召集人陳建仁前副總統正式對外公布。監察院長將提名總統府前秘書長陳菊;監察院 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#23.出任監察院副院長惹議!黃健庭親揭2原因藍營不祝福「願退出」

國民黨籍前台東縣長獲總統蔡英文提名出任監察院副院長,引發藍綠反彈聲浪,稍早更遭藍營祭出停權處分。相關人事掀起風波,總統府原定今(19日)下午3 ... 於 www.ctwant.com -

#24.監察院組織法

﹝4﹞ 監察院院長、副院長及監察委員出缺時,其繼任人之任期,至原任期屆滿之日為止。 --99年5月19日修正前條文-- 自動比對. 內容. 於 www.6laws.net -

#25.監察院孫副院長大川一行與本處同仁合影- 駐義大利台北代表處

活動剪影. 監察院孫副院長大川一行與本處同仁合影. 於 www.roc-taiwan.org -

#26.黃健庭接任監察院副院長引發綠營內部反彈林飛帆:盼高層三思

總統府下午即將召開記者會,公布監察院人事提名名單,監察院副院長人選可能為國民黨前台東縣長黃健庭;民進黨副秘書長林飛帆今在臉書公開反對, ... 於 www.chinatimes.com -

#27.監察院副院長 - owlapps

監察院副院長 ,是中華民國監察院的副首長,依據中華民國憲法規定,對全國各機關 ... 最近一位去世的前監察院副院長為鄭水枝(任期1993年2月1日-1999年2月1日),他 ... 於 www.owlapps.net -

#28.釋字第541號解釋 - 憲法法庭

司法院院長、副院長及大法官由總統提名,經民意機關同意後任命之,係憲法及其增修條文之一貫意旨,亦為民意政治基本理念之所在。現行憲法增修條文既已將司法、考試、監察三 ... 於 cons.judicial.gov.tw -

#29.油價漲CPI今年可能破2-財經 - HiNet生活誌

立委郭國文詢問,政府是否還有政策工具處理物價上漲?朱澤民表示,行政院副院長沈榮津常常開會,已經盡洪荒之力。郭國文追問是否「嘸步了?」,朱澤 ... 於 times.hinet.net -

#30.監察院副院長爆黑馬黃健庭一夕老藍轉綠 - 蘋果日報

台東縣前縣長黃健庭以黑馬之姿出任監察院副院長,據悉,黃健庭承襲父親走上政治路,從國代、立委一路到縣長,政壇之路十分穩當,政績也出色,去年還獲 ... 於 tw.appledaily.com -

#31.立委鄭天財:「監察院副院長由原住民族來擔任的憲政慣例

監察院副院長 由原住民族來擔任,是從馬英九總統開始。馬英九總統97年提名的陳進利教授及103年提名孫大川教授Paelabang Danapan,分別獲得立法院同意擔任 ... 於 easttaiwan.news -

#32.黃健庭婉謝提名監察院副院長總統府:尊重他的決定 - 上報Up ...

國民黨前台東縣長黃健庭,因被總統府提名出任監院副院長引朝野砲轟反對,20日突然宣布「婉謝總統提名」。對... 於 www.upmedia.mg -

#33.黃健庭接任監察院副院長羅智強提5大支持前提:你做得到嗎?

黃健庭接任監察院副院長羅智強提5大支持前提:你做得到嗎? 新頭殼newtalk | 謝佩玲 綜合報導. 發布2020.06.20 | 09:34. 留言. 變更字體大小. 於 newtalk.tw -

#34.監察院副院長候選人張維翰近影 - 國家文化記憶庫

監察院副院長 候選人張維翰近影圖為監察院副院長候選人張維翰近影。(翻拍)中央社攝五十四年八月十二日. 於 memory.culture.tw -

#35.監察院院長

監察院院長 任期為六年,憲法第七次修改為總統提名,經立法院投票同意後任命之。 中華民國監察院院長. 監察院院徽. 現任 陳菊 2020 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#36.中國憲法及政府 - 第 348 頁 - Google 圖書結果

監察院副院長 並無獨立之任務與職權,其設置僅係備缺代理而已,因此地位既非輔之位,亦非出缺候補之位,僅具代理之職能。其代理之場合有二,一為代理院務,「監察院院長因事故 ... 於 books.google.com.tw -

#37.監察院監察委員互選院長副院長辦法

院長 、副院長之選舉,均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得過半數票數時,就得票較多之首二名(如有二名以上同票時併列之)舉行第 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#38.持續運轉與等待-監察院沒有監察委員期間工作輯要

監察院. 2.高雄市鼎金國小家長及學生42人於95年12月3日搭乘遊覽車赴梅嶺風景區旅遊,行經台南縣楠西鄉188 ... 1月11日監察院前副院長馬空群,逝於美國舊金山,享年100歲。 於 books.google.com.tw -

#39.大台北新聞 - 觀傳媒

院長 黃榮村裁示,請銓敘部妥慎研擬方案報院,會同行政院核定公告。 ... 台北新聞)【記者潘明賜/台北報導】針對媒體問怎麼看監察院有關萬華阿公店疫情的調查報告,直指 ... 於 www.watchmedia01.com -

#40.監察院副院長相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的監察院副院長相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#41.憲法(概要)測驗題庫: 一般警察人員 - 第 3-5 頁 - Google 圖書結果

l.l.l 釋字第 632 號「監察院萹國家最高監察機關,行使彈劾、糾舉及審計權」'「監察院設監察委員二十九人,並以其中一人蔦院長、一人萹副院長,任期六年,由總統提名'經 ... 於 books.google.com.tw -

#42.File:監察院副院長陳孟鈴.jpg

監察院副院長 陳孟鈴.jpg (137 × 186 pixels, file size: 6 KB, MIME type: image/jpeg). File information. Structured data ... 於 commons.wikimedia.org -

#43.吳斯懷批南韓挑釁中國蔡其昌不忍了要朱立倫「有態度」 | 政治

南韓新任總統出爐後,國民黨立委吳斯懷昨批評,南韓總統當選人尹錫悅要加強反飛彈系統,是挑釁中國,「深覺不恰當」;立法院副院長蔡其昌除批判吳斯懷 ... 於 www.setn.com -

#45.含鉛汽油致1.7億美國人智商降低、芬蘭啟用核電 - 環境資訊中心

行政院長蘇貞昌則要求電網韌性及管理,都要進一步檢討加強。 ... 監察院調查後認為有損國家文官官箴及政府形象,提案彈劾,今天通過彈劾案。 於 e-info.org.tw -

#46.陳菊確定任監察院長副院長從缺- 工商時報

總統府原訂上周舉行記者會,宣布監察院正副院長、監察委員的提名名單,預計在立法院臨時會審議人事案後,8月1日上任。原本要提名國民黨籍的黃健庭為副 ... 於 m.ctee.com.tw -

#47.影/黃健庭接受監察院副院長提名「得不到國民黨祝福將退出」

總統府將提名國民黨籍、台東縣前縣長黃健庭出任監察院副院長引發爭議,今(19)下午黃健庭召開記者會,親自上火線說明,他表示之所以會接受提名是因為 ... 於 news.ttv.com.tw -

#48.監察院組織法§6 相關法條

監察院院長 出缺時,由副院長代理;其代理期間至總統提名繼任院長經立法院同意,總統任命之日為止。 監察院院長、副院長同時出缺時,由總統就監察委員中指定一人代理院長; ... 於 law.moj.gov.tw -

#49.監察院副院長「大爆冷」黃健庭出線國民黨:將黨紀處分 - 鏡週刊

總統府預計今(19)日公布監察院人事,其中副院長爆「黑馬」可望由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出現,不過國民黨為此大為不滿,文傳會主委葉慶元表示, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#50.歷任副院長 - 行政院全球資訊網

姓名 任職期間(到、卸職日) 姓名 任職期間(到、卸職日) 陳其邁 108.01.14 ‑ 109.06.18 施俊吉 106.09.08 ‑ 108.01.14 林錫耀 105.05.20 ‑ 106.09.08 杜紫軍 105.02.01 ‑ 105.05.20 張善政 103.12.08 ‑ 105.02.01 毛治國 102.02.18 ‑ 103.12.08 於 www.ey.gov.tw -

#51.駁黨性不堅黃健庭:接受監院提名為國服務非為政黨效力

黃健庭今天(5日)受訪時表示,監察院超越黨派,去年他接受監察院副院長的提名,並不是為哪個政黨效力,而是為中華民國服務。他說,最後國民黨不同意, ... 於 www.rti.org.tw -

#52.99學年度(第一屆)傑出校友-監察院副院長陳進利先生

<職業>:監察院副院長 · 國日本九州大學農學博士 · 民國56-60年省立台東高級農工職業學校農藝科教師、訓育組長 · 民國67-82年國立彰化師範大學生物學系 ... 於 news.ntc.edu.tw -

#53.全國人民代表大會關於修改《中華人民共和國地方各級人民代表 ...

3 天前 — 第六項修改為:“(六)選舉本級監察委員會主任、人民法院院長和人民 ... 人民政府其他組成人員和監察委員會副主任、委員,人民法院副院長、庭長、副庭 ... 於 cpc.people.com.cn -

#54.回應被提名監察院副院長爭議黃健庭:不能得到國民黨祝福寧可 ...

國民黨因不甚諒解黃健庭未告知黨內就打算出任監察院副院長,因此考紀會做出決議,先行停止黃健庭黨權,並請台東縣黨部儘速做出適當黨紀處分建議。 於 www.taiwanhot.net -

#55.【台灣監察院27監委名單公布】副院長提名人從缺陳伸賢遺缺再議

(台灣英文新聞/政治組綜合報導)總統蔡英文今天(19日) 接見第6屆監委被提名人,僅監察院副院長被提名人黃健庭未到。與會者表示,到現場才知道記者會取消 ... 於 www.taiwannews.com.tw