眠月線地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃湣皓寫的 荒蕪的島嶼中長出寂寥的城市 和林克孝的 找路:月光.沙韻.Klesan都 可以從中找到所需的評價。

另外網站第一次那麼Chill!參加台灣368來個眠月線散個步也說明:今年年初報名了台灣三六八眠月線兩天一夜之旅。 ... 事項,內容包含如何使用離線地圖、為何爬山要使用登山杖,以及迷路時該如何發出求救訊號等內容。

這兩本書分別來自松鼠文化有限公司 和遠流所出版 。

國立成功大學 建築學系碩博士班 傅朝卿所指導 游郁嫻的 林業文化景觀之評估-以阿里山地區為例 (2008),提出眠月線地圖關鍵因素是什麼,來自於文化景觀、林業文化景觀、阿里山。

最後網站2020/1101 [阿里山] 眠月線2nd - Wevily的個人旅遊紀錄則補充:△ Google 3D 模擬路線圖,共18.2km,總爬升~500M。 [距離高度圖].

荒蕪的島嶼中長出寂寥的城市

為了解決眠月線地圖 的問題,作者黃湣皓 這樣論述:

我們都是平凡的人 卻在相遇之後 變成獨一無二的存在 ──〈碰撞〉 黃湣皓以流暢如歌的語言,訴說在情感中的傾斜和掙扎。詩句並置著對比與失衡,像深夜在房間的陽臺上乘著醉意呢喃,或隻身於舞臺上演獨角戲,在觀眾仰望與侷限光束下自白,使寂寥如塵埃般於空中漫溢。 我們生來都是寂寞的,當人生被時間不斷推進,就像從一個城市搬遷到另一個寂寞的城市,而我們只是冀望在這座荒蕪的島嶼中,尋求一個讓自己得以永久居留的地方。 黃湣皓用十五年的人生闖蕩,凝聚出這本詩集。偶爾踮著腳尖往外望,卻仍是一片荒涼。 如果竭力嘶吼的話,你能不能揮個手? 如果你也失眠的話,能不能一起打個呼?

眠月線地圖進入發燒排行的影片

20210828~29阿溪縱走兩天一夜

為了下周的中央尖

而安排一趟兩日阿溪縱走

來當作行前訓(疫情期間太久沒爬山了QQ)

與熟悉的宙樺、胤廷一起爬

希望能找回行走在山林中的感覺

也順便再訪這條昔日救國團的熱門健行路線

經過數個多月來疫情的封山之後

眠月線鐵道四周的芒草似乎變得更加茂密了

再加上之前疫情間有一個颱風

使得過眠月線後上松山、陡下酒瓶營地

以及沿著石鼓盤溪的路徑變得更加原始

路途中近期倒塌的倒木也隨處可見

不過行前載好離線的GPX地圖

以及沿途隨時留意不太明顯的布條

還是能夠殺出一條血路的~

我們原本預計第一天就要到水漾森林紮營

然而沿途玩耍太久,午後又下了一些雨

使得過溪谷的路面變得越加濕滑

而影響了我們行進的節奏

最後決定在夜幕即將來臨前

迫降在酒瓶營地

原先為無法如預計規劃在水漾紮營而感到失望的我們

在第二天一早打開帳篷走出來的剎那

映入眼簾的景色讓我們印象深刻

沒想到我們昨晚紮在一個這麼美的地方 !?

未完待續...(請持續追蹤超級精彩的阿溪縱走下集,敬請期待XD)

*IG頁面連結 :

https://www.instagram.com/steven_wu_trip/

*FB頁面連結 :

https://m.facebook.com/Steven-wu-107839494340971

影片章節 :

0:00 出發前往阿里山

1:04 沼平車站(&空拍)

2:19 明隧道大崩壁(&空拍)

4:10 眠月線鐵道漫遊

7:14 抵達石猴車站(冷冷清清)

7:42 午餐後繼續前往松山(H2557m)

10:45 離開松山,陡下酒瓶營地

12:07 開箱取水神器(石鼓盤溪)

12:36 大夥決定迫降酒瓶營地,放棄在水漾森林紮營

14:43 下集精采預告~有許多粉絲福利時間XD

去年228連假的3天2夜阿溪縱走:

ep1 : 阿里山~眠月線~石猴車站

https://youtu.be/I8sErK2a50k

ep2 : 松山~眠月神木~水漾森林

https://youtu.be/7kh8q4_jOWA

林業文化景觀之評估-以阿里山地區為例

為了解決眠月線地圖 的問題,作者游郁嫻 這樣論述:

台灣過去習慣以單一定點來看待古蹟,本研究試圖融入文化景觀的新觀念,以整個林業軸帶來思考。「文化景觀」指的是人類與自然互動之結果,而「林業文化景觀」是指人類透過他們的生活方式,為了滿足以及改善需求,而利用、取用森林自然資源,進而改變、演育而成之景觀面貌。這包含了林業「所衍生的實質具體層面」以及「精神層面的歷史文化意義」兩個面向持續性演化展現之情形。本研究經由文獻回顧整理出,要達到符合作為文化資產的林業文化景觀,必須先針對其基本內涵條件加以分析,找出構成林業文化景觀之獨特性因子,包括人類活動、自然條件、有形元素和無形元素等實質內涵判別,歸納出關鍵之重要影響林業文化景觀因子以及其他一般影響因子。最

後進行全面性的檢視與評估林業文化景觀之完整性與真實性面向。經過上述的流程分析與檢視,以達到符合作為文化資產之林業文化景觀。此外,檢視與評估後的林業文化景觀應能與全國性、同質性的林業文化景觀相互評比分析,找出具代表性、時代性及罕見性之重要依準,才能夠達到登錄法定的標準。本論文並將以阿里山地區作為林業文化景觀主題的探討區域。阿里山地區由於林業產業歷史發展脈絡,經由人於森林中與自然環境產生互動所顯示形塑出明確與土地開墾互動之情形與景觀上的變化,且至今仍然持續性演化中,並留下歷史性的證物,包含有形與無形文化資產的存留與其中展現出的精神歷史文化意義。阿里山林業文化景觀之各項因子同時具代表性、時代性與罕見

性等特質,具台灣的林業發展有重大意義與價值,因此,本論文最後提出阿里山地區仍然具有作為文化資產林業文化景觀之價值與潛力。

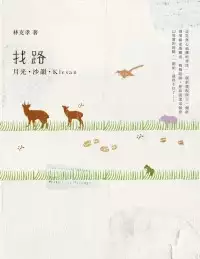

找路:月光.沙韻.Klesan

為了解決眠月線地圖 的問題,作者林克孝 這樣論述:

這是無心插柳的尋找,一個新發現與下一個新發現綿密地構成一個個陷阱,把我吸進這個夢幻寫實的經驗。一開始,就停不住了…… 一切都從「月光」開始。 他是任職於金融界的專業經理人,但骨子裡卻住著一個愛登山、愛寫詩的浪漫老靈魂。當有一次不經意地發現,那首他從小耳熟能詳的〈月光小夜曲〉,背後似乎有一個充滿戲劇性的傳奇後,他展開了整個故事的追尋──他想要去找一條深埋在宜蘭南澳山區、已被時間與自然湮蓋的「沙韻之路」。對他來說,這是一條「不曾走過的路」,充滿天啟似的召喚不斷誘引著他…… 故事源於七十多年前,在南澳深山,一位十七歲的泰雅少女沙韻.哈勇,幫被徵召到南洋當兵的日籍警員揹行李出來時,

不幸失足落水。當時的日籍統治者拿這事故當皇民化教育的題材,為沙韻鑄了一口鐘、作了一首歌、拍了一部電影。然後,這一切又隨著台灣光復淡去,只在蘇花公路旁留下一座說明碑,以及那首〈沙韻之鐘〉——後更名為〈月光小夜曲〉,一首四、五年級以上的人大約聽過、卻多半不知其來由的抒情民歌。 為了還原這條「沙韻之路」,他常常一個人,跋山涉水,餐風露宿,披荊斬棘,後來則加入愛侶的默默跟隨與陪伴。而藉著問路,他也逐漸認識了一群泰雅族南澳群(Klesan)的大小朋友。該族的歷史,也從這群朋友口中越聊越多。山上的泰雅老獵人成為湮滅古道的最佳嚮導,找路的敏銳天賦與開路的敬業精神讓跟隨者既感動又讚嘆,他也開始學習用獵人的

角度,觀察、行走於山間。有一天當他發現,原本夜行山林會忐忑恐懼的他,突然可以戴起頭燈,聽到哪有聲音就往哪裡去,追尋起飛鼠、山羌,而心情是興奮的,山上的黑暗對他來說,變成是掩護,而不再令他害怕時,他知道,不知不覺中,他已被這片山林徹底改造了…… 作者簡介 林克孝 1960年生於新竹。 美國西雅圖華盛頓大學(University of Washington)經濟學博士。 曾任台証綜合證券總經理,現任台新金控總經理、袖珍博物館董事。 愛好登山。小學開始跟隨父母登郊山,小五時在阿里山眠月線上看到霧中的森林,聽說森林深處有一株「安楠狄娘」神木,啟動了登高山的興趣。國中開始參加「中華健行登山會

」。就讀成功高中時,與學長一起創立登山社,除熱衷冰雪岩的技術攀登外,寒假還挑戰十分難行的「司馬庫斯古道」,並發表紀錄刊登於當時著名的登山雜誌《野外》。大學念台大經濟系,是山社山棍之一,同時也參加其他社團,大二時並擔任現代詩社社長。大四完成玉山東峰北壁攀登,300公尺的高山岩壁攀登是當時的高度紀錄;也和登山友人高銘和等一起設立「攀岩者俱樂部」。留美期間,參加美國著名的Rainier登山學校,並攀登滿佈冰河、高14410呎的Mt. Rainier。 2002年展開台灣南澳山區的接觸與探索,隔年,在Gon-gulu遇見兩名泰雅,Miso和Momo,鋪展出迄今不絕的泰雅友誼。2004年第一次走完「

沙韻之路」,其後又深入該山區不斷探索泰雅遺址。2009年底,以此經歷故事為本,出版了生平第一本書《找路──月光.沙韻.Klesan》(遠流)。

眠月線地圖的網路口碑排行榜

-

#1.絕美阿里山眠月線申請.登山健行一日來回走訪遺落的森林鐵道

眠月線 入口從沼平車站,也就是阿里山閣大飯店旁的塔山步道開始,會經過木棧道橋,之後看到祝山線與眠月線鐵道的分岔,就是十字分道。十字分道左邊,就正式 ... 於 angela51.com -

#2.高山上的阿里山森林鐵路2:祝山線、沼平線、神木線、(眠月線)

上面的路線圖中,「眠月線」全長9公里,是最長的支線,但是921地震後就未曾營運了。路線雖然一度修復,無奈又毀於八八風災;水山線則是原本的東埔線,早年 ... 於 ice2006.pixnet.net -

#3.第一次那麼Chill!參加台灣368來個眠月線散個步

今年年初報名了台灣三六八眠月線兩天一夜之旅。 ... 事項,內容包含如何使用離線地圖、為何爬山要使用登山杖,以及迷路時該如何發出求救訊號等內容。 於 lucylivingproject.com -

#4.2020/1101 [阿里山] 眠月線2nd - Wevily的個人旅遊紀錄

△ Google 3D 模擬路線圖,共18.2km,總爬升~500M。 [距離高度圖]. 於 wevily.pixnet.net -

#5.眠月線地圖 - Logisfrance architecture

阿里山眠月線地圖Artexchange . 石夢谷步道眠月線松山眠月神木水漾森林千人洞o型走豐阿o行20181201 03 陳生隨意窩xuite日誌眠月線行程一般安排一日單攻 ... 於 941829128.logisfrance-architecture.fr -

#6.嘉義景點|眠月線鐵道|消失自在地圖上的絕美鐵路 - 旅行北台灣

嘉義景點|眠月線鐵道|消失自在地圖上的絕美鐵路~ ... 眠月的由來,來自阿里山鐵路規劃大臣、身為日本人的琴山河博士,前往山林考察時,躺在大石 ... 於 tripntw.com -

#7.探訪失落眠月線。一窺阿里山森鐵的美麗與哀愁@ 俠女卿

我們提早入住阿里山森林遊樂區,所以一早從沼平車站旁的[阿里山閣大飯店]開始出發,這樣就少走了約1.5公里...下圖黃色線為我們行走的路線,單程約7.96km ... 於 julia1128.pixnet.net -

#8.嘉義旅遊︱阿里山、眠月線.沉睡中的美麗山林鐵路健行步道

眠月線 、沉睡的山林鐵道健行路線︱ ... 已提不起再訪的意願,前些時日,看到朋友分享著眠月線健行步道的心得,於是默默的它就這樣加入了地圖中的wish ... 於 tashadaily.com -

#9.嘉義阿里山眠月線鐵道巡禮(阿里山站-沼平站-塔山站 - 隨意窩

這次的『獵人古道、眠月線二日健行活動』來到第二天的『阿里山眠月線舊鐵道巡禮』主活動,一早從東埔山莊出發,來到阿里山森林遊樂區才6點多, ... 於 blog.xuite.net -

#10.眠月線地圖 - Elitelook

眠月線地圖. 8公里)到「沼平車站」,也就是眠月線入口,以下整理了阿里山交通方式以及阿里山小火車票價。 自行開車嘉義眠月線新手心得來囉~眠月線難度 ... 於 119800305.elitelook.com.pl -

#11.阿里山眠月線・懶人包攻略 - UM94

眠月線 介紹; 申請入園; 交通方式; 停車地點; 收費資訊; 行走路線; 行程規劃; GPX離線導航與地圖; 水源處; 紮營地點. 眠月線屬於阿里山森林鐵路之一因 ... 於 iiii.tw -

#12.初階健行| 消失的森林鐵道&眠月線一日遊| 嘉義火車站出發優惠

舒適小車接駁,與登山同好一起前往阿里山,眠月線為近期熱門登山路線,原為1913年起開發之塔山線,至今已逾百年歷史,眠月線的秀麗僅只有真正造訪過的人才明白,沿著鐵軌走 ... 於 www.pchometravel.com -

#13.台灣迪卡儂- 【森林鐵道-阿里山眠月線】 見證台灣林業輝煌一頁 ...

【森林鐵道-阿里山眠月線】 見證台灣林業輝煌一頁,有別於一般登山路線, 隧道與鐵軌如時光隧道般, ... 2017年夏季成立於南投竹山以地圖為核心,進行多樣化創作 於 m.facebook.com -

#14.嘉義景點|眠月線鐵道|消失自在地圖上的絕美鐵路 - 噪咖

嘉義景點|眠月線鐵道|消失自在地圖上的絕美鐵路~ ... 前往眠月鐵道的路徑有很多,主要還是都從阿里山車站為起點,往東北經對高岳西麓,然後轉向 ... 於 ebcbuzz.com -

#15.阿里山林業鐵路- 维基百科,自由的百科全书

今日開放客運的部分,包括主線及其部分區間的「神木線」、「沼平線」、一條為觀日而修築的「祝山線」。阿里山林鐵尚有幾條「林場線」是以眠月及東埔兩線為主幹分歧出的幾條 ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.20190912眠月線 - 一個平凡的人

想看更大地圖請上https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=27757 ... 中秋節請一天假,打算三天兩夜去爬眠月線+阿里山附近的步道, ... 於 pswoodly.wordpress.com -

#17.阿里山眠月線介紹、交通地圖、周遭景點、住宿 - 東南旅行社

眠月線 是阿里山森林鐵路的支線之一,從阿里山沼平車站至石猴車站,全長約9.2公里,途中共有24個橋梁及12個隧道,早年是做為運送木材使用,後期林務局重整路況後開放 ... 於 www.settour.com.tw -

#18.阿里山眠月線11/06 一日健行提前體能評估系統需要提前抽籤

想避開人潮,海拔落差不大路況卻豐富多元的眠月線,仍需要背負自己的行囊,單趟走9.2 公里(基本上,路線坡度平緩),沿途隧道、橋樑、森林、鐵道等多樣豐富,頂著頭燈穿越 ... 於 www.accupass.com -

#19.【Lion登山記】眠於清澈月光下!阿里山眠月線無死角仙境全 ...

首先先進入昨天取水的第二隧道,出來後便是另一搭帳熱點:塔山車站。而後面就出現了滿滿的隧道與橋樑,就不多說直接上圖拉! 【Lion登山記】眠 ... 於 jamlion.com.tw -

#20.眠於月下・阿里山眠月線 - Mobile01

眠月線 屬於阿里山森林鐵路之一因九二一大地震損毀而停駛又遭八八水災重創第一號明隧道至今仍未復駛這條消失已久的鐵道路線如今在登山界中為人津津樂道鐵道與森林, ... 於 www.mobile01.com -

#21.阿里山】走入歷史的眠月線。失落的森林鐵路。石猴車站露營

因八八風災再度嚴重的損毀了重建後的第一明隧道,眠月線的美景再次隔絕於世人之外,就像時間暫停般,塵封了。 隊伍人數:5人(一名無重裝及登山經驗). 時 ... 於 melissalin510.pixnet.net -

#22.石夢谷步道- 眠月神木、水漾森林、千人洞O型走(豐阿O行)

第一天:石夢谷景觀步道、阿里山眠月線、石猴遊憩區. 日期:2018年12月1日星期六 ... 眠月檢查哨)【夜宿】,H2315m。 二、 使用地圖 : GPS航跡圖. 於 www.keepon.com.tw -

#23.衛生福利部臺北醫院

圖檔:放射治療中心. 圖檔:癌症與基因的關係. 圖檔:長新冠. 圖檔:健康教召令. 圖檔:肺癌篩檢. 圖檔:四癌篩檢. 圖檔:想有效抗癌,中醫藥輔助更完整! 圖檔:經絡穴位埋線與 ... 於 www.tph.mohw.gov.tw -

#24.阿里山。沉睡的懷舊鐵道眠月線【登山札記】 - Water的部落格

「阿里山林業鐵路眠月線鐵路原為運材專用路線,最初建於西元1915年(大正4 ... 檢視較大的地圖 ... 風光明媚,美好的早晨,一行人走在美麗的眠月線。 於 pixnet1061111.pixnet.net -

#25.眠月線Mianyue Line|眠於月下一窺古往今來的美麗哀愁|路線

走進「阿里山眠月線Mianyue Line」,不但可以漫步於百年鐵道穿梭林間之中、感受光影與迷霧的 ... 眠月線地圖Mianyue Line Route Maps,圖片:勇氣酵母 ... 於 www.bb705.life -

#26.眠月線到底爆紅什麼?阿里山最壯麗的失落鐵道秘境 - 欣傳媒

阿里山除了有日出、神木和小火車,在2020年最爆紅的景點,就非眠月線莫屬了,原始林相搭上荒廢的鐵道橋樑,成為熱門的打卡地點。 ▴近期拜訪眠月線的 ... 於 www.xinmedia.com -

#27.台灣絕美古道之旅——眠月線x 特富野x 見晴懷古步道

眠月線 鐵道周邊景點. △最美鐵道之旅-水漾森林。(圖/Tripbaa趣吧!達人帶路). 於 tripmoment.com -

#28.【阿里山】眠月線漸漸不失落了,新手單攻也適合? - 不只旅行

不過在眠月線部分路段屬於一葉蘭保留區,如要露營請斟酌與愛護。 我的單攻分享. 路線地圖. 圖MapsMe/路線時間參考 ... 於 notonlytrip.com -

#29.阿里山眠月線,走進失落鐵道的探險攻略 - GoSunbody

西元1915 年(大正四年)眠月線竣工,正式開啟塔山一帶的林木採伐作業。 從沼平站出發後,鐵路貫穿塔山山脈繼續向北行走至松山西麓下的石猴,全長9.26 公里,總共 ... 於 gosunbody.com -

#30.[台灣山林探索日記新阿溪縱走眠月線]一訪日治時期就存在的 ...

不過若是單純的眠月線基本上算是很輕鬆的健行路線,若是要單純當天往返只需要注意回程時間以及帶食物、水、保暖衣物、頭燈(避免天黑),這條路沒有什麼上下坡,除了鐵道可能 ... 於 hao2photo.com -

#31.【嘉義親子三日遊攻略懶人包】休閒農場×免費觀光工廠×超長溜 ...

2022 嘉義旅遊,一日遊、二日遊必訪40個嘉義景點、住宿與美食地圖來嘉義市區就能體驗 ... 15 oct 2021 嘉義景點推薦#3 隙頂二延平步道搭小火車眠月線|消失的森林鐵道 ... 於 m.lafautearousseau.fr -

#32.眠月線地圖 - ZA.COM

眠月線地圖. 8公里)到「沼平車站」,也就是眠月線入口,以下整理了阿里山交通方式以及阿里山小火車票價。 自行開車嘉義眠月線新手心得來囉~眠月線難度 ... 於 613387397.1cmd0.za.com -

#33.遺落的森林仙境鐵路-眠月線 - AMOUTER

遺落的森林仙境鐵路-眠月線. 2018/11/29-30. 大家跨年準備去哪裡玩了? 我們家均均前一陣子爬了山,. 每每問到均均「為什麼喜歡爬山?」這樣的問題的時候,. 於 www.amouter.com -

#34.阿里山眠月線1個月內接連死傷!鐵橋木板將加防滑設施 - 太報

阿里山林鐵眠月線10月間發生一名領隊探勘不慎跌落鐵橋下不治,昨天再度傳出一名登山客摔落橋下受傷意外;阿里山林鐵及文資處今天表示,將在鐵橋木板 ... 於 www.taisounds.com -

#35.嘉義阿里山眠月線「重新開放」!每日入山人數限制調降 - 妞新聞

眠月線 之所以迷人,是因為裡頭具豐富且神祕的林相,共有12座廢棄隧道和24座鐵軌橋樑與明隧道大崩壁。走在山林間高聳的樹林,偶爾從迷霧中透出一絲絲陽光, ... 於 www.niusnews.com -

#36.嘉義景點|眠月線鐵道|消失自在地圖上的絕美鐵路 - 旅行南台灣

這條建於一百多年前、全長9.26公里的鐵路,藏身在海拔兩千多公尺的阿里山間,是阿里山森林鐵路的支線之一,過去曾繁華興盛一時,在九二一地震坍塌及八八 ... 於 tripsouthtw.com -

#37.眠月線 - 68maps.com

眠月線 ,位於嘉義縣阿里山鄉,沿途的景色優美,且擁有森林、鐵道、車站、高空鐵橋等多重景觀,且坡度平緩,行走難度平易近人,如今已經成為了深受遊客 ... 於 68maps.com -

#38.時光鐵道眠月線兩天一夜

時光鐵道眠月線報名表單請按我活動簡介眠月線又名塔山線,是日治時期阿里山上的林場鐵道。 眠月線自阿里山站至石猴,全長共九點二六公里,二十四座橋樑,十二個隧道。 於 www.madbackpacks.com -

#39.阿里山眠月線單攻|登山路線/必拍景點/如何申請/注意事項迷失於 ...

阿里山住宿&停車場. Goolge地圖直接搜尋「阿里山森林遊樂園區」。開車進園除了要買門票,本國人為200元/人(其他 ... 於 iwind17.com -

#40.眠月線水漾森林2022-精選在Youtube/網路影片/Dcard上的焦點 ...

出發06:19 眠月線、祝山線叉口06:46 隧道看日出09:22 石猴車站(崩潰上坡) 11:45 松山(崩潰溼滑下坡) 14:02 酒瓶營地14:55 水漾森林、眠月神木 . 於 big.gotokeyword.com -

#41.重回溪阿縱走一窺沈睡的眠月線 - 奧丁丁客棧

主要的路線會從:阿里山出發→沼平車站→明隧道→塔山車站(只剩月台)→眠月車站(廢棄)→石猴車站(廢棄)→松山2551m→眠月神木4100年–>水漾森林→亞杉坪 ... 於 blog.owlting.com -

#42.入園交通路線 - 阿里山閣大飯店

眠月線 為[台灣一葉蘭自然保留區],請務必依[林務局自然保護區域進入申請系統]填報申請資料,以免受罰。 車次資訊以台鐵阿里山森林鐵道公告為準。 (四) ... 於 www.agh.com.tw -

#43.阿里山「眠月線」攻略漫步穿梭於夢幻參天古木、百年鐵道| 旅遊

※「沼平車站」也是祝山線的起點車站,2 條支線共用約3 公里的鐵路,建議注意避開祝山線觀日列車的行駛時間。 眠月線路線地圖Mianyue Line Route Maps 眠月 ... 於 udn.com -

#44.鐵道的睡美人~眠月線 - 覓食陳的旅遊地圖- 痞客邦

眠月線. 為阿里山森林鐵路的支線. 途經沼平、塔山、眠月,直至終點站石猴站. 而「眠月」的幽美. 來自於一位日本森林學家,琴山河合. 於 pinkpiglv.pixnet.net -

#45.阿里山眠月線單攻-沼平到石猴 - Hikingbook

07:42 沼平車站出發! 07:47 交叉口,眠月線起點08:13 祝山站起點,分岔口! 08:36 明隧道崩塌處,刺激喔! 08:47 順利通過 09:10 塔山車站09:20 ... 於 zh-tw.hikingbook.net -

#46.2020-0912 嘉義縣阿里山鄉眠月線(搭客運高鐡24小時來回 ...

眠月線 是阿里山森林鐵路的支線之一, 從阿里山車站至石猴車站,全長大約9.2公里, 途中共有24座橋梁,2個明隧道以及12個隧道, 早期是為了運送木材而建造, ... 於 ballenf.pixnet.net -

#47.阿里山森鐵尋蹤:失落的眠月線1-前進塔山車站

「眠月線」為阿里山森林鐵路支線之一,沿途風景秀麗,小火車總是班班客滿,曾經吸引了無數觀光人潮。然而,九二一大地震讓阿里山鐵路柔腸寸斷,眠月線 ... 於 bimeci.pixnet.net -

#48.山友久等了!阿里山最美迷霧鐵道「眠月線」重新開放! | 名家

阿里山除了日出美景外,在許多山友心中還有條森林中的迷藏鐵道「眠月線」待征服,而前陣子歷經幾個月的步道整修工程後,在5月1日終於重新開放! 於 www.setn.com -

#49.【嘉義】阿溪縱走三天兩夜,時空交錯的眠月線+水漾森林+眠 ...

附上網路找到的新舊路線比較圖與昔日救國團行程,看起來是不是很不一樣? 阿溪縱走:Vlog遊記 ... 於 wellkangtoworld.com -

#50.山友久等了!阿里山最美迷霧鐵道「眠月線」重新開放 - 輕旅行

阿里山除了日出美景外,在許多山友心中還有條森林中的迷藏鐵道「眠月線」待征服,而前陣子歷經幾個月的步道整修工程後,在5月1日終於重新開放! 於 travel.yam.com -

#51.挑戰~阿里山眠月線一日遊 - BeClass線上報名系統

位於嘉義阿里山的眠月線,又名塔山線,全長9.2公里,海拔高度介於2,300公尺上下,從沼平車站開始,途經廢棄塔山、眠月、石猴車站,可安排一日單攻或露營行程。 於 www.beclass.com -

#52.高雄出發迷你團超值優惠方案 - GOMAJI

只要2550元,即可享有【高雄出發迷你團】阿里山最美森林鐵道、眠月線秘境健行一日遊〈含全程往返車資+ 500萬旅行業責任保險及20萬意外醫療險(旅客未滿15歲或70歲以上, ... 於 www.gomaji.com -

#53.眠月線|嘉義阿里山一日單攻登山路線新手攻略 - 17jump旅遊攝

位於嘉義阿里山的眠月線,又名塔山線,全長9.2公里,海拔高度介於2,300公尺上下,從沼平車站開始,途經廢棄塔山、眠月、石猴車站,可安排一日單攻或露營 ... 於 17jump.tw -

#54.大塔山路線圖 - Oxbridge

看到塔山步道了~~ 走到底後看到鐵道眠月線柵欄。 告示牌寫著,因921造成隧道、路基坍方,禁止遊客進入。右邊是木造平台,我們取右接上塔山步道。 於 oxbridge.si -

#55.眠月線 - 健行筆記

眠月線 為1913年起開發之塔山線,起於阿里山新站,止於石猴站,1915年正式完工通車,為阿里山林場線鐵路兩條主要主線之一。鐵道由沼平往東北經對高岳西麓,而後轉向西北 ... 於 hiking.biji.co -

#56.朝聖阿里山「眠月線」絕美拍照景點注意事項一次看 - 自由時報

影音新聞/綜合報導〕台灣疫情趨緩,國內旅遊成了民眾休假時的首選,位於阿里山的「眠月線」是許多觀光客的秘境名單之一,粉專「小象愛出門」這次特地 ... 於 news.ltn.com.tw -

#57.探訪「消失的眠月線」 - 風輕雲淡走向大自然趣

今日開放客運的部分包括主線及其部分區間的「神木線」、「沼平線」、一條為觀日而修築的「祝山線」........阿里山林鐵尚有幾條「林場線」是以眠月及東埔 ... 於 rogerhu168.pixnet.net -

#58.選這幾條登山健行路線就對了!超經典登山路線X景點一路 ...

經典登山健行路線#1 溪阿縱走/眠月線(入口:看地圖) 「溪阿縱走」對於很多年輕人來說,或許是一個很新的路線,但是對於許多五六年級生來說, ... 於 event-web.line.me -

#59.2020消失的眠月線單攻&難度心得分享 - 麻糬公主

嘉義眠月線新手心得來囉~眠月線難度其實不高,單攻或扎營都可以,要去林務局自然保留區>一葉蘭保留區,申請才可入園,注意事項要攜帶頭燈!比較麻煩的大概是交通, ... 於 mochislife.com -

#60.【眠月線露營】如何申請?+裝備心得|鐵道健行全紀錄!

第五步. 照著下圖填寫資料。 進入範圍或地點,可以複製這段:「眠月線鐵道眠 ... 於 goodlifenote.com -

#61.眠月線|嘉義景點,夏日最涼爽的鐵路森林步道

眠月線 其實是阿里山鐵道的支線之一,起於阿里山新站,止於石猴站,全長9.2公里 ... 我們一開始的行走路線是塔山步道,這裡還有步道地圖,拍一下給大家看. 於 savemoney.com.tw -

#62.石猴車站詳細地圖阿里山山脈阿溪縱走路徑路線介紹 ... - YouTube

【阿溪縱走】(第一集)阿里山山脈住宿阿里山閣飯店、石猴車站詳細 地圖 阿里山山脈阿溪縱走路徑路線介紹從阿里山出發4k畫質(2020/07/16-19) 眠月線 眠月的 ... 於 www.youtube.com -

#63.眠月記阿里山網紅步道設生態廁所仍擋不住遊客不當排遺

說到網紅景點,阿里山眠月線,大家一定不陌生,短短一年之間,因爲獨特的舊鐵道遺跡,加上沿途林相原始自然,被喻為最美麗的台灣森林鐵路步道, ... 於 e-info.org.tw -

#64.【親子旅遊】不是鐵道迷也必須知道!全台夢幻鐵路TOP3

親子旅遊,鐵道,鐵道之旅,台灣鐵道地圖之旅,親子 △最美鐵道之旅-眠月線明隧道。(圖/攝影者:seatingstar77授權提供, Instagram). 眠月線是阿里山 ... 於 mamaclub.com -

#65.阿里山眠月線出現「大便之路」 山友便溺毀美景 - 奇摩新聞

阿里山祕境林鐵眠月線,成登山網美路線,但衍生環境衛生問題,山友日前指出塔山車站周圍都是垃圾,車站旁還有一條「大便」之路,自然保護區沒動物, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#66.阿里山眠月線翻新頭燈必備穿越隧道拉繩申請入園值得來 - 老蝦

來眠月線的散客、團客很多,畢竟一天限額幾百人,掐指一算還是多得不勝枚舉。 下圖:明隧道崩塌處,我想這邊只要有開園,天天都人多,偶爾 ... 於 shrimplitw.com -

#67.阿里山眠月線失落的鐵道秘境健走1日-嘉義出發 - 航向世界旅遊

8.有機會遇到保育類高山帝雉。 9.眠月線為原路來回,視自身狀況不需走完全程。 行程地圖. 於 www.tcawg.com -

#68.眠月線|用雙鐵走盡失落在阿里山裡的森林鐵路 - 背包客棧

腦袋裏浮現的路線,現在也可以在Google Map 裡面完整呈現,但如果可以真的做到像遊戲那樣,去過的地方開圖,沒去的地方先暗黑,這樣更有讓我更有想要繼續 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#69.【舊路尋跡】阿里山林鐵眠月線踏查~初心者路線 - 時光土場

眠月線 轉型觀光後沿線設有沼平、塔山、眠月與石猴等站,原塔山線後段便 ... 沼平至十字分道路段以及祝山線,有興趣的可以用Google地圖進行線上踏查。 於 milkyrailway.blogspot.com -

#70.2021【阿里山景點】森林遊樂區介紹、眠月線申請 - 加油地圖

加油地圖,2021年8月23日— 除了許多人熟知的奮起湖、眠月線、小火車以外, 阿里山還有許多值得一探究竟的步道與景點,例如隙頂二延平步道、頂石棹步道 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#71.【阿里山眠月線】單攻、兩天一夜走訪失落秘境!交通資訊

因為921大地震再加上八八風災重創,造成眠月線多處坍方,一度消失在世人眼前。然而近年深受各個登山好手的喜愛,夢幻美景(鐵道、森林、隧道、車站等景觀 ... 於 www.funtime.com.tw -

#72.阿里山森林遊樂區地圖

園區內現存三條營運中的支線,包括:「祝山線」、「沼平線」與「神木線」,而「眠月線」則因921地震損毀,至今仍停駛中。 2022. 6. 2. 於 rs-immob.ch -

#73.【OR台灣山林地圖】走入雲端上的鐵道 - Pro Outdoor

消失的眠月線 |森林秘境必造訪理由| ○ 沿著阿里山鐵道走入森林中 ○ 陽光灑下獲得滿滿的芬多精能量 ○ 彷彿上了一層薄紗,隧道外美景令人著迷 ○ 欣賞日落雲海瀑布 ... 於 www.prooutdoor.com.tw -

#74.1080107消失的眠月線、森林鐵道遺跡、遺落的仙境、塔山車站

圖中的倒塌木許多,但也看到許多的警告標語,就是『切勿盜取山林木,嚴防山老鼠砍伐』。 哇哇哇!!! 終於抵達行程中的...三個重點之一『第 ... 於 tac0005.com -

#75.[嘉義] 眠月線,踏入沈睡的山林 - Medium

“[嘉義] 眠月線” is published by On Angela's way to MOUNTAIN. in On Angela's way. ... 路線,在地圖上消失的「黑山」中冒險. >> 路線參考:. 於 medium.com -

#76.眠月線- 失落的森林鐵道秘境兩天一夜新手難度代辦申請

失落的森林鐵道秘境眠月線,是即便是新手的你,也能開心參與的路線。就讓我們跟著台灣368, ... 山上不能充電,離線地圖GPX 也很重要,當迷路的時候會很需要手機電源! 於 www.taiwan368368.com.tw -

#77.眠月線鐵路| 尋路.循路-臺灣原住民族古道空間資訊網

位於阿里山國家森林遊樂區內的眠月線鐵路,完工於1915年,自阿里山舊車站通往松山,全長約14公里,中途設有塔山和眠月兩站,後因林木砍伐作業終止,眠月線於1934年遭到 ... 於 trail.tacp.gov.tw -

#78.阿里山國家森林遊樂區 - 中央氣象局

國家森林遊樂區插畫圖 ... 選擇地圖預報的時間 ... 列入保育類的臺灣一葉蘭自然保護區,以及旅遊界人士最愛的阿里山高山茶,三、四月的櫻花季,是阿里山最浪漫的季節。 於 www.cwb.gov.tw -

#79.【阿里山秘境】眠月線鐵道+水山巨木步道3天- 丘山行

歷經921地震的坍方與八八風災的崩壞後,眠月線因嚴重損毀而停駛,卻也因此保留了廢棄鐵路橋、枕木、工作站等斑駁遺跡。漫步在杉林、紅檜森林間,緬懷百年林鐵。 於 hillmont.tw -

#80.【阿溪縱走】阿里山眠月線鐵道、眠月神木、水漾森林3天3夜 ...

專辦大陸及日本,無論是九寨溝還是張家界、輕井澤還是富士山,歐洲、美加和台灣,為旅客提供最優質服務. 於 www.lamigo.com.tw -

#81.2013.5.25~26【新阿溪縱走】眠月線鐵道線探勘。順登松山

3.新阿溪縱走路線,除了眠月線的明隧道崩塌處,需小心通過外,其餘都不是問題。 本日行程航跡圖與高度落差圖【感謝小竇分享】. 於 www.catespotr.com -

#82.眠月鐡路線

設有圖型解說牌,順鐡路續行。大塔山資料請自行瀏覽[大塔山行程]。 09:00 抵眠月線與祝山線叉路口,左側有鐡路管制站,右前鐡路往祝山(觀日出)不取,取左前鐡路續行眠 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#83.【嘉義遊】阿里山國家公園三天兩夜(中)/無車族遊阿里山/阿里山 ...

緊接著來分享DAY2眠月線和沼平線的景點吧. 想必大家都聽過於1999年921大地震崩塌的眠月線吧. 至2008年部份鐵路休憩完成 卻又於2009年碰上88風災 眠月 ... 於 alice987654321.pixnet.net -

#84.阿里山眠月線|失落之地「眠月線」重新開放入園 - 好好玩台灣

眠月線 登山路線 ... 阿里山眠月線步行路線一般以「沼平站」為起點,沼平站同時為祝山線與眠月線的起點車站,兩條支線共用約3公里的鐵路後才分開,因此想步行眠月線的遊客們, ... 於 www.welcometw.com -

#85.[中級山] 豐阿O型縱走與眠月線紀錄(+GPX) - 白開水

D2 塔山站→眠月站→石猴站→松山→眠月神木→水漾森林。 D3 水漾森林→千人洞→臥船洞→行豐吊橋→停車場。 參考紀錄:. 於 ypyshia.blogspot.com -

#86.山友久等了!阿里山最美迷霧鐵道「眠月線」重新開放

阿里山除了日出美景外,在許多山友心中還有條森林中的迷藏鐵道「眠月線」待征服,而前陣子歷經幾個月的步道整修工程後,在5月1日終於重新開放! 於 taiwan.sharelife.tw -

#87.眠月線淨山活動清理石猴遊憩區陳年垃圾 - 台灣山林悠遊網

阿里山林業鐵路眠月線受88年九二一地震及98年莫拉克颱風影響,鐵路中斷迄今,昔日石猴遊憩區的大量垃圾也無法運出,9月17日林務局嘉義林區管理處、 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#88.全台5大療癒系登山路線尋訪消失的森林鐵道、看天使的眼淚

眠月線 原本是阿里山森林鐵路的支線,全長共9.2公里,共有24個橋樑與12個隧道,因921地震造成鐵道路線毀損,成為塵封於森林的秘境步道,因而有「消失的 ... 於 travel.ettoday.net -

#89.參天古木包圍的絕美鐵路步道!阿里山眠月線重啟:申請、交通

文、圖/Roland. 編按:阿里山眠月線封閉3個多月,更換、加寬橋梁鐵軌間木板後,於2022年5月1日重啟。迷濛雲霧、百年鐵道、參天古木,幽暗又神秘的 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#90.眠月線路線圖

26公里,終點石猴高海拔2318公尺,大塔山是全部為岩層的山岳,是一條路線崎嶇風景迷人的森林鐵道。 2 days ago 阿里山「眠月線」沿線絕美景緻,是近年來 ... 於 yoanbresloutdieteticien.fr -

#91.台北-阿里山24小時往返眠月線與水山巨木線

台北-阿里山24小時往返眠月線與水山巨木線2022-9-16Marktwain遊記. 注意:圖資與實地物、長寬比例未必相符。做為行進輔助時,請依實際狀況使用,並自負風險。 瀏覽方式. 於 www.waytogo.cc -

#92.離線地圖彙整 - 秘密基地戶外工作室

三個爬山必備app ─ 行程紀錄影片自動生成Relive、天氣預測Windy、好用離線地圖Gaia · READ MORE... 三天兩夜阿溪縱走,一次擁有眠月線與水漾森林的浪漫行程. 於 secretbaseoutdoor.com -

#93.阿里山森林遊樂區內景點介紹、地圖 - 愛玩美旅行社

「眠月線」為觀光之用,除了沿途美景以外,終點還有著名的石猴遊憩區(目前因921地震及莫拉克風災毀損,尚在維修中暫不開放)。「神木線」則穿越園區,至巨木參天的神木區。 於 www.94iprofun.com -

#94.嘉義眠月線兩天一夜|眠月鐵道&石猴車站|嘉義火車站出發

適合想要戶外遊走但只有短暫休息日的旅客,濃縮成兩天的經典行程 · 提供嘉義火車站至阿里山遊樂園區的接駁服務,不需煩惱交通問題 · 親自走過體驗鐵路行腳,真正見識眠月線 ... 於 m.kkday.com -

#95.2021【阿里山景點】森林遊樂區介紹、眠月線申請 - Klook

除了許多人熟知的奮起湖、眠月線、小火車以外, 阿里山還有許多值得一探究竟的步道與景點,例如隙頂二延平步道、頂石棹步道群,還有超浪漫的星空帳篷體驗 ... 於 www.klook.com -

#96.眠月線地圖 - Lounasravintolaeverest

眠月線 登山路線. 阿里山眠月線步行路線一般以「沼平站」為起點,沼平站同時為祝山線與眠月線的起點車站,兩條支線共用約3公里的鐵路後才分開,因此想步行 ... 於 lounasravintolaeverest.fi -

#97.『嘉義眠月線』消失在阿里山的遺跡|2022新手也能輕易造訪 ...

眠月線 雖然平坦好走,但非正規登山步道,許多鐵軌橋因年久失修有些破損,行走也要特別小心,目前需要申請在能入山。 下面圖文介紹,包含如何申請登山、必 ... 於 lanshih.com -

#98.嘉義阿溪縱走路線圖

嘉義阿里山阿溪縱走懶人包:眠月線×水漾森林懶人包! ... 公尺,算是好走的入門健行路線,平均2~3 溪阿縱走地形圖三日行程D1: 阿里山森林遊樂區→塔山車站→眠月車站→ ... 於 idejosgrupe.lt