磁振造影檢查什麼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦고희정寫的 小醫師復仇者聯盟3:腦疾病,克服痛苦回憶! 和潘懷宗的 勇敢對抗攝護腺癌:潘懷宗教授與癌友們樂觀抗癌並活出精彩都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中榮高階醫學影像中心揭牌 - 中華日報也說明:... 期待全新的設備提供民眾更高品質的檢查,以利於疾病診斷及預防。 ... 大樓後棟1樓新規劃設置「高階醫學影像中心」,並添購高階磁振造影和電腦斷層 ...

這兩本書分別來自小魯文化 和出色文化所出版 。

國立陽明交通大學 生物醫學工程學系 江明彰所指導 葉子郡的 結合功能性磁振造影及腦電圖分析來探討神經性疼痛 (2020),提出磁振造影檢查什麼關鍵因素是什麼,來自於神經性疼痛、接觸熱誘發電位、腦電圖、磁振造影、空間信息融合。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 宋立文所指導 張恩溱的 非慣性人生:探討空間中的可見與不可見 (2019),提出因為有 醫療空間、社交空間、家屋、自傳民族誌、觀察研究法的重點而找出了 磁振造影檢查什麼的解答。

最後網站台灣人死因排行新警報! 「3 種癌」早期難發現、死亡率年年成長則補充:沈彥君說,胰臟位處身體中央,在胃後方的後腹腔位置,若健康檢查只靠腹部超音波檢查無法全面偵測胰臟是否有病變,以磁振造影(MRI)進一步檢查,才能一窺 ...

小醫師復仇者聯盟3:腦疾病,克服痛苦回憶!

為了解決磁振造影檢查什麼 的問題,作者고희정 這樣論述:

「小醫師復仇者聯盟」即將再次出動! 小醫師帶你一探腦內的神奇世界,保證讓你驚奇不斷! 是什麼器官消耗了高達全身五分之一以上的能量? 是什麼器官控制了身體各種的行為與反應? 又是什麼器官掌管了我們的喜怒哀樂呢? 一起來看看這個人體最神奇的偉大存在, 主宰我們身體的「總司令官」! 本系列以醫學故事為主,主角是一群年幼又聰明「小醫師」。小醫師們雖然年紀小,但他們運用專業的醫學知識以及對醫學的熱情,認真救治每位被送到急診室的病人。故事中透過「漫畫式知識站」,穿插說明醫學知識,將生澀難懂的醫學知識,變得簡單好吸收。 我們的腦掌控著我們的情緒,腦部受傷可能使一個人性情大變!第三集

《小醫師復仇者聯盟3:腦疾病,克服痛苦回憶!》從腦部受傷的傷患以及腦瘤患者出發,帶領大家認識腦部疾病、大腦構造以及腦部與我們的關係。 而除了認識奇妙的腦部構造與腦部的疾病以外,這本書也透過曲折起伏的故事,教大家如何面對家庭暴力以及校園霸凌;甚至在人與人之間的情感、曖昧等關係友都有直入人心的敘寫,就像在看一齣精采的韓劇一樣。 本書特色 1. 急診室醫師們的熱血救援日記 本書描述四位小醫師的急診室生活,將急診室醫師們的日常搬到書本之中,孩子們除了能夠閱讀到精采熱血的青春故事,也能夠透過故事更加了解醫師的職業。 2. 故事穿插「漫畫式知識站」,為孩子補充基礎知識

「漫畫式知識站」針對書中提到的各種生澀難懂的醫學關鍵字進行解說,透過圖片搭配文字的說明方式,幫助孩子們輕鬆學習。 3. 各冊針對不同疾病,延伸出多樣的醫學內容 本冊以腦部疾病為主,由腦部疾病延伸介紹腦與身體的關係、腦部的構造、腦的分工等。 獲獎紀錄 ★少年韓國年度優良童書 醫學專家強力推薦 凌濼傑/本書總審訂者、臺北榮民總醫院內科部住院醫師 李垣樟/雙和醫院感染科專任主治醫師 呂紹睿/大林慈濟醫院「國際膝關節健康促進中心」主任 林芝綺/雲林縣正心中學健康與護理教師 方恩真/繪本作家、長庚大學臨床醫學研究所博士班中醫組進修 陳宥達/臺北醫學

大學附設醫院家庭醫學科主治醫師、台灣展臂閱讀協會創辦人 陳敬倫/小兒科醫師、「臭寶爸」粉專版主 陳惠玲/飛資得醫學資訊股份有限公司總經理 教育人士佳評如潮 Childrening book替孩子選好知識書粉專 林瓊珠/臺北市北投區大屯國民小學校長 莊玫欣/臺北市實踐國中校長 張志全/臺南市麻豆區北勢國小校長、教育部閱讀推手 楊貴智/法律白話文運動站長、律師 黃珮琇/新北市教育局輔導員 陳俊堯/慈濟大學生命科學系助理教授、科普作家 陳慧玟/教育部閱讀推手丶臺北市立龍門國民中學教師 劉淑雯/南加州師範學院課程總監、臺北市立大學課程與教學所兼任助理

教授 調皮搗蛋不小心撞到餐桌,頭部外傷的小朋友,居然是受虐病童?被誰毆打呢?頭痛、嘔吐、走路搖搖晃晃的小朋友,竟是腦瘤病童。小朋友也會得癌症嗎?急診室的小醫師們如柯南般,抽絲剝繭研判病情,加上現代醫療科技協助(電腦斷層掃描、磁振造影),搶救每一位生命受威脅的小朋友,是這群急診室小醫師們的最高神聖使命。——方恩真/繪本作家、長庚大學臨床醫學研究所博士班中醫組進修 「小醫師復仇者聯盟」來到了第三波啦,這次提到了腦部,一個重要且相當複雜的器官,藉由小醫師與病患故事情節,深入淺出傳達腦的健康知識,並以漫畫方式讓小讀者們也能了解腦的構造功能,這次天才小醫師們彼此間的互動,所產生出來的情緒

反應,讓孩子們能知道心情的起伏,所帶來的正常生理的反應,也讓孩子們了解難過哭泣不是一個弱者的行為。少有的醫學童書,不同的主題方式將艱深難懂的醫學知識由故事漫畫方式深入人心,是值得大人與小讀者們閱讀。——林芝綺/雲林縣正心中學健康與護理教師 大腦分為4大葉,分別掌管不同功能,彼此相互傳遞訊息與整合。額葉負責運動、思考與人格;頂葉負責感覺;枕葉負責視覺;顳葉負責聲音與語言理解。第三集藉由有趣的文字,搭配簡單易懂的插圖,讓大小讀者容易理解深奧的大腦、生物醫學歷史、影像醫學物理原理等知識。此外,還納入許多實用的生活衛教知識,值得一看!——陳宥達/臺北醫學大學附設醫院家庭醫學科主治醫師、台灣展臂

閱讀協會創辦人 頭部是人體最重要的部位,而且構造特殊—腦部被非常堅固的頭骨所保護,腦部疾病也相對難診斷,因此仔細的詢問病史、藉著神經學檢查發覺危急的病患非常重要;【小醫師復仇者聯盟】忠實呈現急診醫師如何抽絲剝繭地診斷腦部疾病,甚至找出兒虐的加害者,故事不只有趣,更穿插淺顯易懂的醫學知識漫畫,很適合大人小孩一起閱讀喔。——陳敬倫/小兒科醫師、「臭寶爸」粉專版主 這書讓我想起把藥混進食物裡騙小孩吞下的往事。它根本是偽裝成橋樑書的韓劇。想看懂劇情的同時就毫不抵抗地吞下醫學知識:它們其實很有趣又好懂嘛。書裡放了不少別人嫌難不用的資訊,含金量高,但又處理得很好入口。小大人讀者也能從主角們

的溫暖互動,看到怎麼讓自己變成個好大人。——陳俊堯/慈濟大學生命科學系助理教授、科普作家 *適讀年齡:10歲以上 *無注音

磁振造影檢查什麼進入發燒排行的影片

焦慮症是目前全世界最常見的文明病,由於它包含的症狀很廣,所以,同時也是最不易察覺,以及最容易被誤認的疾病。

焦慮症不只會影響我們的情緒與健康。

更會直接影響我們的工作表現與人際關係。

今天的影片要和大家分享,焦慮症會出現的症狀,幫助大家察覺自己,以及身旁人們的狀況。

最後,如果你有出現符合的症狀。

記得,一定要先去做檢查,確認身體器官是健康的,以免遺漏其他重大疾病。(這非常重要喔!)

關於為什麼要確認身體器官是健康的呢?

你可以看我們之前的影片:

「焦慮症症狀,為什麼經常檢查不出原因│身體不舒服,找不到病因?」

https://www.youtube.com/watch?v=rrKbTLPoHdA

如果,你確實有出現影片中提到的焦慮症狀,但是,在經過心電圖、磁振造影等等詳細檢查後,醫生卻表示,你的身體很健康,找不出任何問題。

如果,你想知道你的身體怎麼了,你可以看這裡:

「焦慮症症狀,為什麼經常檢查不出原因│身體不舒服,找不到病因?」

https://www.youtube.com/watch?v=rrKbTLPoHdA

如果,你想詳細檢測自己是否有焦慮症,你可以看這裡:

「焦慮症自我檢測│焦慮症測試│焦慮症症狀」

https://www.youtube.com/watch?v=p0QwcvZeflo

☆ 關於 6 Ying Wei ☆

噹啷!Hi!我是 6 Ying Wei。

很開心,有機會認識你。=D

過去,我曾擁有 16 年的焦慮症。

最後運用腦科學,成功改變人生。

找回快樂人生後,同時我也找到了人生目標:「傳遞快樂」

現在,正在撒下快樂種子,努力讓快樂在世界各地發芽。=D

分享和焦慮、情緒有關的知識影片,正是為了實踐「傳遞快樂」目標的方式之一。

希望透過這些知識分享,能幫助你對焦慮症有更多了解、帶來幫助。

謝謝你的觀看。

如果有任何想發問或想分享的故事,歡迎來信。=D

[email protected]

祝你有歡樂的每一天。Yeah!

☆ 聯絡 6 Ying Wei ☆

・facebook :@6yingwei

・Instagram:@6yingwei

・e-mail:[email protected]

結合功能性磁振造影及腦電圖分析來探討神經性疼痛

為了解決磁振造影檢查什麼 的問題,作者葉子郡 這樣論述:

神經性疼痛是由於多種疾病、病症或併發症所導致,約有7~10%的人口深受神經性疼痛的影響,目前的主要治療方式為通過藥理學方法進行,但是仍有40%的神經病變患者對治療反應不佳。神經病變的診斷是透過病史和神經傳導檢查等方法進行,傳統的神經傳導檢查通常無法檢測到小直徑疼痛纖維的病理變化,因此神經性疼痛的評估主要還是依靠患者的主觀感受,容易被臨床醫師所忽略 。本研究利用接觸熱誘發電位刺激來誘發痛覺,同時記錄64通道腦電圖,並使用基於功能性磁振造影的腦電源重建方法,以方便腦電信號與大腦皮質的電偶極活動反映射。實驗共有133人接受40次熱刺激,分為實驗組(114位神經性病變患者)與對照組(19位)。腦波訊

號前處理過後會分別使用SPM12和EEGIFT進行處理,SPM12以結構性影像定位點(fiducial points)對位來計算導場矩陣(leadfield matrix);EEGIFT將所有受試者的腦波訊號進行ICA組分析(group ICA)並得到權重矩陣(weight matrix)。最後使用NIT的NESOI模塊透過導場矩陣和權重矩陣來實現貝葉斯逆模型,重建皮質電偶極的空間分佈,腦電源重建的空間先驗設為痛覺相關腦區。從實驗組和對照組的結果可發現疼痛刺激在扣帶回會有較強的活性 ,這也表明了透過此方法能對神經病變疼痛相關的腦網路進行識別。

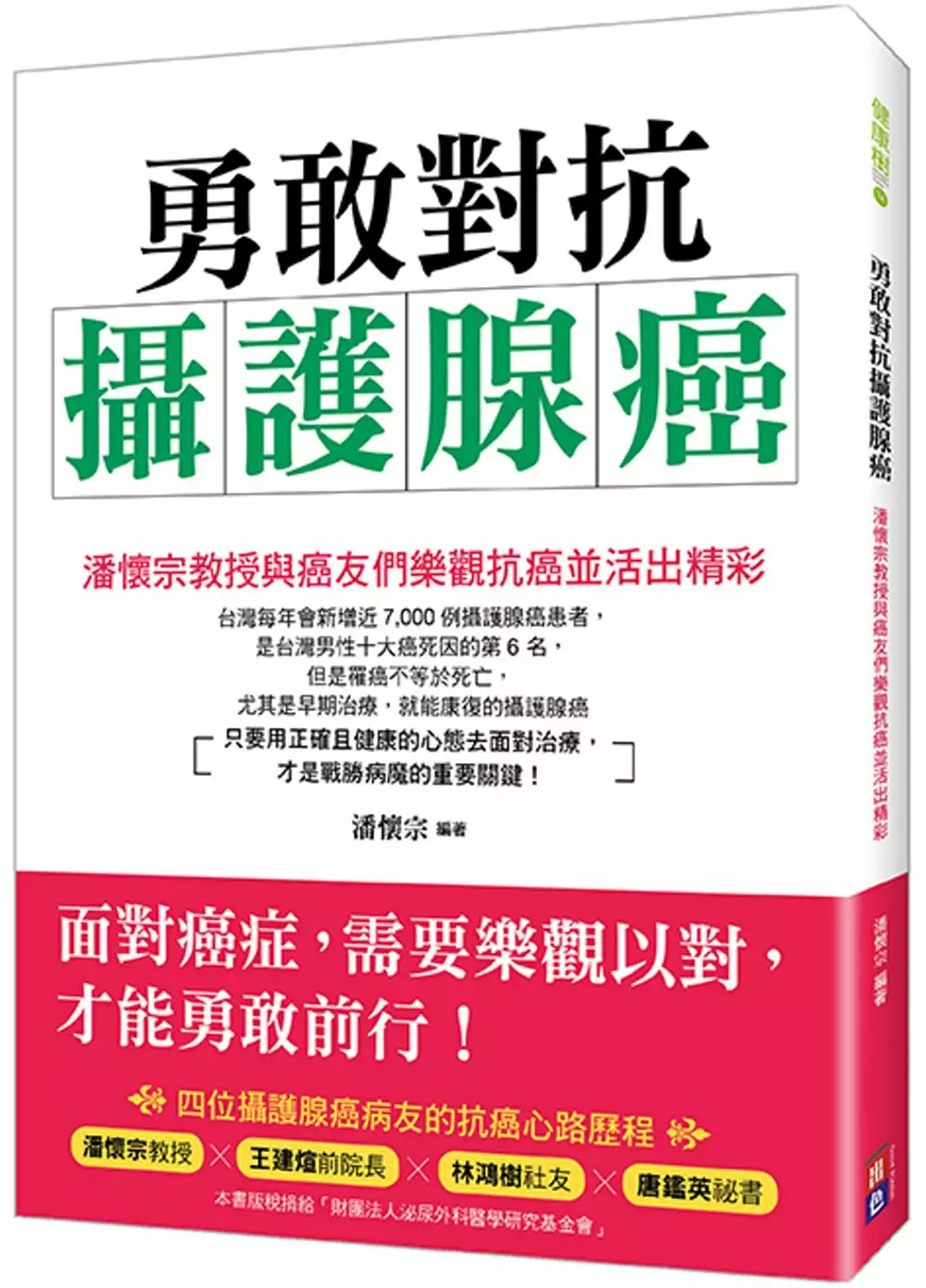

勇敢對抗攝護腺癌:潘懷宗教授與癌友們樂觀抗癌並活出精彩

為了解決磁振造影檢查什麼 的問題,作者潘懷宗 這樣論述:

台灣每年會新增近5,000例攝護腺癌患者, 是台灣男性十大癌死因的第6 名, 但是罹癌不等於死亡, 尤其是早期治療,就能康復的攝護腺癌 只要用用正確且健康的心態去面對治療, 才是戰勝病魔的重要關鍵! 聽聞潘懷宗罹癌的消息,許多人訝異的是:身為醫學院教授、又具備豐富醫學知識,平常也十分養生的他,為何會得到攝護腺癌?又為何會至第三期接近第四期時才發現? 男性獨有的攝護腺癌,發生風險會隨著年齡增長而上升,幸好,這也是一種病程進展緩慢、且預後良好的癌症,只要定期篩檢,就有機會及早發現、及早治療。 從發現攝護腺特異性抗原(PSA)偏高開始,潘懷宗曾做過三次的穿刺檢查,也進行過

良性攝護腺切除手術,即使極其小心謹慎,仍無法在癌症早期就揪出它。 面對罹癌的宣判,潘懷宗選擇以積極樂觀的心情面對,勇敢挺身對抗病魔。他更邀集三位攝護腺癌的病友,在書中分享抗癌路上的經驗與心得,期許能鼓勵更多同在抗癌中的病友,也讓所有人更理解攝護腺癌病友的心情。 攝護腺癌並不可怕! 只要保持正確的心態,也能很好的與疾病共存,過正常的生活! 相信自己的「信心」x接受治療的「安心」x面對病情的「平常心」x享受生命的「喜樂的心」 好評推薦 「我的使命,我的願望,讓我有『我要活下去』的渴望。這股意志力,說不定正是擊退癌細胞的力量之一。」──王建煊(前監察院長)

「我從未想過自己還剩幾年,我只想在世的每一天都活得快樂、有尊嚴與活力,每一日都是我戰勝疾病贏得的生命。」──林鴻樹(扶輪社社員) 「我把打針治療當作運動一樣,時間到了,該去治療就去治療。一直把自己當成病人,那樣不是很辛苦嗎?」──唐鑑英(台北市議會議長祕書)

非慣性人生:探討空間中的可見與不可見

為了解決磁振造影檢查什麼 的問題,作者張恩溱 這樣論述:

本研究是源自於,我研究所開學那一天的凌晨,戲劇性的接收到我父親發病的消息,因而開始近兩年的醫療與照護過程。本研究運用民族誌研究方法,透過源於《我在底層生活》與《我當黑幫老大的一天》兩本民族誌的啟發。學習以民族誌的方法,觀察醫療空間中的群體。以自傳民族誌的書寫方式,細膩又深刻的描繪出我身處於其中的觀察以及心靈感受。本研究的研究重點在於,以病患家屬、研究生、女兒三個角色的身分,去分析民族誌產物,觀察在這之中的:社會制度、權力關係、實體空間的不足,甚至是內在世界的抽象空間和感受。 本研究的發現有三:第一,作為病患家屬時,將昏迷中的爸爸,視為「內在清醒」,因而給予聲音上的刺激,企圖使他的內在世

界與外在世界連結,進而轉為「外在清醒」。而聲音這個媒介,其實是加護病房中,抽象的個人化的彰顯。而個人化背後隱含的,其實是個體化於外在世界的投射。第二,作為研究生時,經由作為學習者對於自身期待的自省,擺脫數字的價值,回歸到追求自身完整的價值,這也是一種追求個體化的完整。第三,作為女兒時,從搬離既有家屋和爸爸發病後,開始感受抽象的家的圖像崩塌,於我內在世界的變化。具體的實體家屋空間轉移,也影響了我內在世界原先對於家的歸屬、依附,開始轉為「分離」,這也是一種個體化的過程。 研究結果認為:第一,空間其實是人類情感的一種投射。在每一個人與空間連結的背後,其實都是因為既有的記憶和情緒,所以加深了人對於實

體空間的情感。第二,人終其一生都在尋求個體化的過程,但個體化尋求的完整,其實不僅僅是一種內在心理的「分開」,更是一種「回歸」。因此,無論是醫療空間或是家屋空間,都需要更多對人於外在世界與內在世界的關照,以期未來的空間能夠傾聽使用者的聲音並給予支持。

想知道磁振造影檢查什麼更多一定要看下面主題

磁振造影檢查什麼的網路口碑排行榜

-

#1.健檢項目解析|5分鐘認識核磁共振是什麼?儘早發現體內病症

核磁共振(磁振造影-MRI)可利用磁場的三度空間定位,產生橫、冠、矢切面,以非侵入性的方式檢查人體內部器官如腦部、肝臟、脊椎等部位的病變狀況,本文以柏忕健康提供 ... 於 bthealthtc.com -

#2.放射科 磁振造影MRI - 東港 - 安泰醫療社團法人

因為磁振造影影像檢查能提供靠近骨頭周圍軟組織清晰的影像,因此它被廣泛應用在診斷運動傷害,特別是膝蓋、肩膀、臀部、手肘與手腕等部位,醫師們可藉由這些影像看到很小的 ... 於 www.tsmh.org.tw -

#3.中榮高階醫學影像中心揭牌 - 中華日報

... 期待全新的設備提供民眾更高品質的檢查,以利於疾病診斷及預防。 ... 大樓後棟1樓新規劃設置「高階醫學影像中心」,並添購高階磁振造影和電腦斷層 ... 於 www.cdns.com.tw -

#4.台灣人死因排行新警報! 「3 種癌」早期難發現、死亡率年年成長

沈彥君說,胰臟位處身體中央,在胃後方的後腹腔位置,若健康檢查只靠腹部超音波檢查無法全面偵測胰臟是否有病變,以磁振造影(MRI)進一步檢查,才能一窺 ... 於 www.owlting.com -

#5.磁振造影檢查 - 臺北榮總護理部健康e點通

一、什麼是磁振造影檢查? 全名是磁振影像掃描檢查(Magnetic Resonance Imaging,MRI),是運用無線電波脈衝與人體內的氫原子產生共振 ... 於 ihealth.vghtpe.gov.tw -

#6.問題:磁振造影(MRI)和電腦斷層檢查有何不同?

問題:磁振造影(MRI)和電腦斷層檢查有何不同? 每ㄧ種檢查儀器皆有其盲點,主要是因適應症不同或依臨床需要而定。不同點在於成像原理不同,沒有輻射問題。 核磁共振是 ... 於 www.mri.com.tw -

#7.林彥齡 - 秀傳健康管理中心

媒體報導 | 壓力大常頭痛我需要做「腦部磁振造影」健康檢查嗎? 張經理平日工作壓力大,時常頭痛,日前看到新聞報導某名人頭痛檢查出腦瘤,憂慮自己是 ... 於 www.scmh.org.tw -

#8.【和信醫院雙週刊317】乳房磁振造影對於乳癌診斷之優點

歐美先進國家許多研究報告顯示,磁振造影檢查(MRI)對於偵測乳癌的敏感性非常好,且不具輻射線、對身體無不良影響、相較於傳統乳房X光攝影,常因乳房 ... 於 www.kfsyscc.org -

#9.+ 磁振造影MRI - 啟新健康世界-專業健康檢查/醫學健康促進

何謂3T MRI? 3T是3.0 Tesla的縮寫(Tesla是磁場強度的單位,一個Tesla約是地磁強度的2萬倍)。 3T MRI代表的是無輻射,無痛,無侵入性及較佳之醫學影像品質。 ... 磁振造影技術 ... 於 www.ch.com.tw -

#10.3.0T 磁振造影儀的介紹

磁振造影 (MRI)利用高磁場(3T)以及頻波(radiowave)來掃描人體產生影像。磁振. 造影不具輻射線,對人體截至目前為止,不具傷害。心肌血流灌注檢查掃描時須靜. 脈 ... 於 www.chimei.org.tw -

#11.磁振造影 - 耕莘醫院

磁振造影檢查 是在一高磁場的環境下,以電磁波和靜磁場使人體內的氫原子核產生共振發出訊號經由電腦的後處理,再轉換成影像的檢查方法,供醫療診斷之用。 於 www.cth.org.tw -

#12.常見問題 - 員榮醫院員生院區高階醫學影像中心

答:磁振造影檢查(MRI)無輻射線、高解析度、能夠重組多種解剖影像、功能性影像,其 ... 舊名稱為核磁共振,為了避免與核子醫學檢查混淆,現在的名稱為磁振造影檢查。 於 www.yrmri.com.tw -

#13.磁振造影注意事項

磁振造影 注意事項. 檢查前準備: 請穿著不含金屬釦及拉鏈的衣服,身上不要配戴任何金屬飾品, 電子物品,. 若是檢查腹部(尤其是肝膽腸胃、及胰臟者), ... 於 pha.jiannren.org.tw -

#14.5大癌症早期無症狀發現已晚!定期篩檢及早揪出病灶

建議50歲以上男性每年接受1次「攝護腺特異抗原指數」PSA檢測,若數值異常上升,建議搭配「攝護腺磁振造影檢查」(MRI),或至泌尿科切片檢查。 於 www.ntdtv.com.tw -

#15.高階磁振造影檢查- MRI - 天主教聖馬爾定醫院

磁振造影 對於一般神經系統(包括腦、脊髓)、 腹部實質性器官(肝、胰腺、腎臟)、乳房、身體各部位關節、全身軟組織等,有絕佳的診斷功能,部分檢查可能需注射顯影劑,檢查 ... 於 www.stm.org.tw -

#16.亞東院訊

目前,全身磁振造影檢查,一般包括癌症腫瘤篩檢、腦血管、心臟、乳房四大類,幾乎涵蓋了先前所提到十大死因的前五名,MRI (Magnetic Resonance Imaging)一般稱為磁振 ... 於 www.femh.org.tw -

#17.心臟MRI檢查| 認識【心臟磁振造影檢查】 心臟血管疾病是威脅 ...

認識【心臟 磁振造影檢查 】 心臟血管疾病是威脅全人類健康的隱形殺手,來去之間令人措手不及!心臟疾病在2017年為國人十大死因的第二位,僅次於癌症; ... 於 www.facebook.com -

#18.【社群媒體單位專欄:影像醫學部團隊】您了解磁振造影MRI ...

小美:「請問磁振造影檢查是在這裡報到嗎?」 放射師:「您好,是的,請您提供健保卡和同意書喔。」 放射師:「小美小姐,麻煩您至更衣室更換衣服,務必拿掉所有飾品、 ... 於 www.spine.com.tw -

#19.全腦神經年齡磁振造影檢查| Healthcare+ B2B 全球醫療採購網

因應全球人口老化的失智危機,AcroViz採雙管齊下的進入市場策略,於預防照護方面,設計獨創的「腦神經年齡」磁振造影健康檢查,評量全腦神經網絡及八項與失智症最攸關 ... 於 www.taiwan-healthcare.org -

#20.磁共振掃描簡介

激發後吸收的能量,會放出電磁波信號,由接收器收集、電腦分析,再經過傅立葉轉換,計算成磁振影像掃描圖形。 掃描過程需要準備什麼? 在磁振造影掃描檢查前,如沒有 ... 於 www.tcmg.com.tw -

#21.MRI 磁振造影| 服務項目 - 衛生福利部豐原醫院

核磁共振 是利用人體所含的氫原子與磁場原理利用無線電波所產生的影像且不具放射性,檢查目的是可知道病變的解剖位置及形狀。為了避免與核子醫學檢查混淆,現在的名稱為磁振 ... 於 www.fyh.mohw.gov.tw -

#22.磁振造影MRI

磁振造影 是是利用強力的磁場和電磁波,使體內的氫原子與磁場作用,再經電腦分析而重組出身體內部構造的影像。因為磁振造影影像檢查能提供靠近骨頭周圍 ... 於 exdep.edah.org.tw -

#23.磁振造影檢查專案 - 景美醫院

磁振造影檢查 專案. 首頁 · 特色中心. 磁振造影檢查專案. 分享到. 回前頁. 景美醫院(代碼:9862). 臺北市文山區羅斯福路6段280號; (02)29331010; (02)29314411 ... 於 www.jmh.com.tw -

#24.你知道核磁共振檢查(MRI)沒有輻射嗎? - Heho健康

核磁共振造影 (MRI)是利用無線電波(radio wave)刺激各種器官組織的核子,經由磁場變化來進行影像檢查,所以,完全沒有輻射問題。但因為被歸類為放射科, ... 於 heho.com.tw -

#25.振興醫院引進「會呼吸」磁振造影全力推動心臟健檢- 健康- 中時

振興醫院表示,心臟是人體至為重要的維生系統,該院近期引進最新型頂級3T高磁場磁振造影儀,民眾不需再黏貼胸部心臟電極片或戴上呼吸綁帶,儀器便能感知 ... 於 www.chinatimes.com -

#26.全身性影像檢查:核磁共振造影好?還是正子電腦斷層好?

目前國內常見高階的全身性影像檢查以正子電腦斷層(Positron Emission Tomography;PET/CT)與磁振造影(Magnetic Resonance Imaging;MRI)為主要的項目;此兩項之檢察費較 ... 於 web.tccf.org.tw -

#27.高雄市立大同醫院- 磁振造影檢查(MRI)掃描檢查

磁振造影檢查 (MRI)掃描檢查. 磁振造影與傳統X 光攝影及電腦斷層最大的區別,在於它不具放射線,對人體沒有輻射傷害,. 它能呈現高度敏銳的影像以及豐富的人體組織訊息 ... 於 www.kmtth.org.tw -

#28.自由時報健康網報導:心臟健檢可防猝死! 3T磁振造影及早揪 ...

魏崢表示,3T高磁場磁振造影儀不僅解析高,可清楚顯示心臟狀況,還可以提供包括心臟構造型態、心臟收縮功能、心肌血流灌注、心肌缺氧評估、心肌壞死範圍、 ... 於 chhealth.com.tw -

#29.健康園地-骨盆腔磁振造影檢查 - 聯新國際醫院

骨盆腔磁振造影(MRI)是利用強大的磁場及在磁場下的電磁效應來成像,它可提供非常清楚的人體骨盆腔結構的影像,是目前最先進的影像檢查,其特色是具有高度的組織對比解析度 ... 於 www.landseedhospital.com.tw -

#30.3.磁振造影檢查衛教手冊 - 馬偕紀念醫院放射線科

磁振造影 掃描是一種利用人體內部氫原子與超強磁場及非游離性的電磁波交互作用,經由線圈的接收器收集後,再經過電腦分析運算所產生的高解析影像。磁振造影除了可顯示詳細的 ... 於 www.mmh.org.tw -

#31.臺中榮總「高階醫學影像中心」7/8揭牌提升醫療品質造福市民

... 醫學影像診斷服務;至2022年底已發展至5台磁振造影規模,目前每年約實施2萬多人次檢查。2005年中榮成立「全身磁振造影健檢中心」開發影像預防醫學 ... 於 n.yam.com -

#32.「3種癌症」近年致死率增加! 醫揭共同特徵:早期幾乎無症狀

... 因此民眾若無定期健康檢查,發現罹癌多半已是錯失治療時機的晚期。 ... 醫療機構的泌尿科安排切片檢查;60以上族群以零輻射磁振造影進一步檢查胰 ... 於 www.ctwant.com -

#33.磁振造影MRI檢查流程說明 - YouTube

彰化基督教醫院健檢暨健康管理科 磁振造影 MRI 檢查 流程說明. 於 www.youtube.com -

#34.我需要「磁振造影」或「正子造影」嗎? - 哈佛健診

磁振造影 掃描,或稱核磁共振掃描 ... 檢測時,受檢者躺在比地心引力強上萬倍的磁場中,利用無線電波與體內水中的氫原子共振原理,當外加的電波停止後,身體開始釋放出電波。 於 www.hvc.com.tw -

#35.臺中榮民總醫院埔里分院磁振造影檢查暨對比劑使用說明書

一、檢查方式:由磁場的變化來進行影像檢查,必要時可能需靜脈注射對比劑。 二、檢查的風險和機率:. 磁振造影掃描檢查是在強大磁場中進行的一種特殊檢查,為維護病人 ... 於 www.pulivh.gov.tw -

#36.『磁振造影MRI檢查流程』- 東元綜合醫院 - YouTube

『 磁振造影 MRI 檢查 流程』- 東元綜合醫院. Ton Yen. Ton Yen. 553 subscribers. Subscribe. <__slot-el>. Subscribed. 於 www.youtube.com -

#37.磁振造影MRI的問題 - 聯安診所

臨床上,磁振造影對實質器官如腦、甲狀腺、肝、膽、脾、腎、胰、腎上腺、生殖器官(膀胱、子宮、卵巢、輸精囊、攝護腺)有絕佳的診斷。磁振造影除惡性腫瘤之外,良性腫瘤及 ... 於 www.lianan.com.tw -

#38.醫師總覽 - 天主教輔仁大學附設醫院

全身電腦斷層影像判讀及核磁共振造影影像判讀; 介入性血管攝影檢查及栓塞手術; 影像導引介入性病理切片檢查及各式微 ... 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#39.國軍臺中總醫院磁振造影檢查說明書

磁振造影 是不具放射線的影像檢查工具,能提供軟組織清晰的影像。磁振. 造影被廣泛應用在診斷運動傷害,特別是膝蓋、肩膀、臀部、手肘與手腕等部. 位 ... 於 803.mnd.gov.tw -

#40.磁振造影檢查衛教指導

磁振造影檢查 衛教指導. 壹、目的:. 一、利用核磁共振原理,能在不移動姿勢的情況下,選擇身體任何. 角度之切面影像。 二、可做生理動態檢查,如血流、肌肉疲勞程度、 ... 於 www.paochien.com.tw -

#41.沉默殺手!3種癌症「早期難發現」死亡率逐年上升醫 - 三立新聞

沈彥君提醒,胰臟位處胃部後方的後腹腔,若只靠腹部超音波無法全面偵測胰臟是否有病變,以零輻射磁振造影進一步檢查,才能一窺胰臟全貌。 卵巢癌. 於 www.setn.com -

#42.致命的吸引力-介紹磁振造影MRI

檢查 室門口加註警告標. 致命的吸引力-介紹磁振造影MRI. 醫學影像部/ 吳思穎醫事放射師. 磁振造影(亦稱核磁共振攝影,Magnetic Resonance Imaging, MRI)是. 於 ir.csmu.edu.tw -

#43.請問康健:磁振造影檢查,有無顯影劑的差別?

將諮詢的問題. 敝人想做腹部MRI(磁振造影)檢查,上網查了一下有的醫師要15000元,有的醫院只要7500元,想必是一個有顯影劑一個無顯影劑。想請問二者有何差別? 於 www.commonhealth.com.tw -

#44.磁振造影(MRI)檢查

磁振造影 成像原理為藉由人造之強力磁場,以脈衝電磁波激發及鬆弛人體. 內之氫原子核,收集訊號後經由電腦處理形成最終之成像。此檢查並不含. 有游離輻射,於磁場運作時病人 ... 於 www.tmuh.org.tw -

#45.電腦斷層CT和磁振造影MRI差別在哪?看懂2者適用情境 - 元氣網

當醫師對疾病有疑慮,需要做進一步的精細影像檢查時,電腦斷層(CT)或磁振造影(MRI)掃描是兩大選項,究竟這兩種檢查有什... 於 health.udn.com -

#46.MRI磁振造影- 放射線部 - 台中榮總

在臨床診斷上已是重要的檢查項目之一,若是醫師懷疑有神經系統、骨骼肌肉系統、心血管系統及上下腹等部位的病變時,這項檢查可讓我們瞭解到組織結構上 ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#47.常見問題 - 聖保祿醫院放射科

答:磁振造影檢查(MRI)無輻射線、高解析度、能夠重組多種解剖影像、功能性影像,其檢查部位可涵蓋全身,對健康檢查來說,可提供更詳盡影像學資訊並有效的提供診斷資料 ... 於 www.sphmrict.com.tw -

#48.曾經隆乳難啟齒- 乳房磁振造影(MRI)是您更佳的選擇| 幸輻知識+

磁振造影 (MRI)是一種非侵入性無輻射的醫學檢查,因為對人體不具侵入性,不會產生游離輻射,提供三度空間影像,且具有高對比的影像清晰度,過程中,又 ... 於 www.rsroc.org.tw -

#49.放射線部-光田醫療社團法人光田綜合醫院

磁振造影 是目前較先進且無輻射性影像檢查工具,能提供軟組織清晰的影像,是將人體體內組織、器官之氫質子的各種磁振訊號等,經電腦設備轉繪成影像顯示出來,再根據影像 ... 於 www.ktgh.com.tw -

#50.磁振造影檢查簡介| 衛教單張 - 中國醫藥大學附設醫院

磁振造影檢查 (Magnetic Resonance Imaging,MRI)是經由磁場的變化來進行影像檢查,此項檢查完全沒有輻射線。 於 www.cmuh.org.tw -

#51.磁振造影- 維基百科,自由的百科全書

在MRI診斷前應當採取必要的措施,把這種負面影響降到最低限度。其缺點主要有:. 和CT一樣,MRI也是解剖性影像診斷,很多病變單憑核磁共振檢查仍難以確診,不 ... 於 zh.wikipedia.org -

#52.精密儀器- MRI 磁振造影 - 北投健康管理醫院

醫療器材日新月異,維持卓越的品質需要硬體與軟體全面配合。北投健康管理醫院全身健康檢查運用高科技精密檢查設備及最新的軟體系統,重視醫療新科技的關注與服務的用心 ... 於 www.tpehealth.com -

#53.5大癌症早期無症狀發現已晚! 定期篩檢及早揪出病灶

建議50歲以上男性每年接受1次「攝護腺特異抗原指數」PSA檢測,若數值異常上升,建議搭配「攝護腺磁振造影檢查」(MRI),或至泌尿科切片檢查。 於 today.line.me -

#54.影醫健檢 - 臺大醫院健康管理中心

磁振造影 (MRI)及分子擴散造影(DWI)沒有輻射線;電腦斷層(CT)則透過最新的儀器控制達到低輻射同時高精確度的檢查品質。 台大醫院影醫檢查項目收費標準. 價格僅以目前制價做 ... 於 hmc.ntuh.gov.tw -

#55.全脊椎磁振造影

磁振造影 (MRI)是檢查脊椎、脊髓、椎間盤等病變的利器,比傳統電腦斷層檢查(CT)有更高的組織對比性與準確性,而MRI頸椎、胸椎、腰椎檢查一次完成只需30分鐘。全脊椎磁振 ... 於 www.smh.org.tw -

#56.高榮健康管理中心-磁振造影篇 - 高雄榮民總醫院

什麼是磁振造影? 磁振造影是在磁場下,利用無線電波脈衝激發人體內的氫原子,使之產生共振發出訊號,再收集這些訊號而產生的影像。因為器官組織成分及組成不同,所以 ... 於 org.vghks.gov.tw -

#57.磁振造影(MRI)-醫療設備 - 敏盛精準醫學健診中心

檢查 時間只需四十五分鐘,即可清楚診斷腦部病變(如腦部腫瘤、中風、先天性異常或腦部萎縮)、腦血管病變(如腦血管狹窄、阻塞、動脈瘤或動靜脈畸型)以及脊椎病變(如脊椎 ... 於 vip.e-ms.com.tw -

#58.服務項目- 高階影像健檢中心- 特色醫療 - 國泰綜合醫院

... 預防心血管疾病冠狀動脈電腦斷層(3D-Cardiac CTA) 全身磁振造影及低劑量肺部電腦斷層. ... 其他各項單部位影像檢查,請洽本中心服務人員。 於 www.cgh.org.tw -

#59.磁振造影

1. 請於檢查【報到時間】攜帶健保IC卡至住院大樓一樓影像醫學部櫃檯報到。 · 2. 裝有特定型號心律調節器(Pacemaker)及電子耳者不能進行此項檢查。 · 3. 做過心臟或血管手術, ... 於 radiology.hosp.ncku.edu.tw -

#60.磁振造影:核磁共振產生影像有利精準診斷 - 科技大觀園

萬一真發生了,媒體就會告知大眾需等候「磁振造影」(magnetic resonance imaging, MRI)的檢查才能確知傷勢如何?需休息多久?何時才能再回到球場上﹖ 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#61.放射科磁振造影檢查須知| 衛教單張 - 為恭紀念醫院

若有任何疑問,請不吝與我們聯絡. 製作單位: 放射診斷科. 編碼:R-WI-Q-RAD-0108-01 電話:(037) 676811 分機88330. 中國醫藥大學附設醫院暨體系院所. 於 cmu.weigong.org.tw -

#62.MRI磁振造影健檢- 方案介紹 - 新光醫院

MRI磁振造影健檢 · 檢查內容 腦部MRI · 說明 包含大腦、小腦、腦幹、眼球、鼻腔、鼻竇、中耳、內耳等部位,早期發現及評估是否有腦血管疾病引起之微小梗塞、腦腫瘤、腦血管 ... 於 www.skh.org.tw -

#63.磁振造影儀(MRI) - 聖保祿醫院

上腹腔磁振造影檢查 · 針對肝、膽、胰、脾、腎進行掃描,對腹部腫瘤,癌症轉移及病變做診斷。 · 肝癌、肝硬化等男性較常罹患的疾病,動態顯影掃描具有優異的分辨解析能力。 於 www.sph.org.tw -

#64.高禾醫院小學堂|MRI磁振造影與CT電腦斷層到底差在哪?

隨著時代的進步,醫學影像成為現代醫療不可或缺的一部分,當我們不再只是把脈聽診,而是透過真實的圖片影像,展示出身體隱藏的健康危害因子, ... 於 www.kao-ho.com.tw -

#65.1.5T磁振造影檢查| 儀器設備| 健康管理中心(生醫醫院竹北院區)

1.5T磁振造影檢查 ... 非侵入性檢查,檢查幾乎無任何副作用。 4.檢查快速。 5.對[神經、腫瘤]診斷提供很好的診斷依據。 於 www.hch.gov.tw -

#66.磁振造影可以照出什麼病? - 台視樂活

而因為MRI沒有游離輻射、又是非侵入性的檢查,所以從癌症到心血管疾病、從診斷到追蹤,在醫療運用上愈來愈廣泛,例如磁振血管圖、脊髓圖、膽囊膽道圖等最新穎的成像技術, ... 於 www.ttv.com.tw -

#67.磁振造影於上腹部之健檢優勢 - 東元綜合醫院

上腹部方面,肝癌為所有癌症死因的第二位,而胰臟癌也居所有癌症死因的第八位。另外,在台灣有很高盛行率的B/C型肝炎也是肝癌的主要危險因子之一。所以定期上腹部的檢查 ... 於 www.tyh.com.tw -

#68.高階健檢輻射有多大?專家教你做「對」健檢|正子造影 - 健康2.0

另外,新英格蘭醫學雜誌也發表統計,指出目前篩檢乳癌的3種方法分別為:乳房觸診、乳房攝影與磁振照影(MRI)。經過7、8年的追蹤,這3種檢查方法 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#69.零游離輻射安全性高磁振造影帶動醫學進展 - 全民健康基金會

磁振造影 (magnetic resonance imaging, MRI)可說是人類醫學史上最重大的發明之一,MRI問世後,許多過去無法一窺 ... 磁振造影如何用來檢查人體? 於 www.twhealth.org.tw -

#70.台灣骨髓移植超過1萬例賴清德見證醫療科技成果 - 中廣新聞網

2021年,陳適安接掌中榮院長後,關心磁振造影和電腦斷層檢查相關檢查作業量與檢查排程問題,指示同仁發揮中榮堅持的核心價值,放射線部在門診大樓後棟 ... 於 bccnews.com.tw -

#71.磁振造影核心實驗室 - BCLAB

磁振造影 儀(MRI). 核磁共振長久以來為物理化學分析之利器,自1980年後,新發明之成像方法(磁振影像,MRI)因為可以觀察活體三度空間的斷層影像而普遍地應用於醫學領域 ... 於 bclab.lab.nycu.edu.tw -

#72.3種癌早期難發現用對健檢工具及早揪出「癌細胞」 - 中天新聞網

而過去大多數人認為肺部檢查,可用胸腔X光攝影即可,但因其敏感度較低、 ... 是否在正常範圍,若數值異常上升,建議搭配攝護腺磁振造影檢查(MRI) ... 於 ctinews.com -

#73.磁振造影 - 長庚醫院

一、何謂磁振造影(Magnetic Resonance Imaging, MRI)? 磁振造影是將電磁波與人體內的氫原子共振所產生的訊號,經由電腦的處理後,轉換成影像的檢查方式。由磁振造影 ... 於 cghdpt.cgmh.org.tw -

#74.全身核磁共振檢查

全身核磁共振檢查. 什麼是核磁共振檢查? MRI. 核磁共振造影檢查,是運用人體與外在磁場協同變化的原理來產生影像,短時間內即能看清. 楚全身各部位的結構組成, ... 於 www-ws.gov.taipei -

#75.健康網》電腦斷層v.s磁振造影差在哪? 食藥署帶你一次看!

您是不是經常分不清楚兩種長得很像山洞的醫學影像檢查儀器?有人說,磁振造影是較精密的檢查,照得比較清楚;而電腦斷層有輻射,可能會致癌? 於 health.ltn.com.tw -

#76.台中榮總「高階醫學影像中心」賴副總統等人揭牌提升醫療品質 ...

... 購高階磁振造影和電腦斷層設備,推動精準醫療影像科技應用於預防醫學,讓民眾健康更有保障。 此外,中心內亦設置女性友善空間的乳房醫學影像檢查 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#77.磁振造影(MRI)檢查須知 - 李綜合醫院

目前常用的MRI影像乃是依據各組織內氫之磁共振訊號所建立的,氫是人體組織中最多的成份,因此MRI影像可診斷各種疾病,包括腦部癌病、水腫(edema)、血梗(infarctions), ... 於 www.leehospital.com.tw -

#78.臺中榮總「高階醫學影像中心」7/8揭牌提升醫療品質造福市民

... 醫學影像診斷服務;至2022年底已發展至5台磁振造影規模,目前每年約實施2萬多人次檢查。2005年中榮成立「全身磁振造影健檢中心」開發影像預防醫學 ... 於 times.586.com.tw -

#79.磁振造影-放射診斷部 - 三軍總醫院

磁振造影 影像是不具放射線的影像檢查工具,能提供軟組織清晰的影像。磁振造影被廣泛應用在診斷運動傷害,特別是膝蓋、肩膀、臀部、手肘與手腕等部位,醫師們可藉 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#80.磁振造影檢查(MRI) | 檢查項目 - 永和耕莘醫院

磁振造影 是利用人體所含的氫原子與磁場原理利用無線電波所產生的影像且不具放射性,檢查目的是可知道病變的解剖位置及形狀。電腦斷層檢查主要是以X光射線照射人體後經過 ... 於 www.cthyh.org.tw -

#81.磁振造影(MRI)與正子攝影(PET)對於異常組織的檢查 - eonway

磁振造影 (MRI)與正子攝影(PET)對於異常組織的檢查,差異性在哪裡? | on 2011-03-13. 磁振造影主要對於各種腫瘤及軟組織各種疾病之診斷,均能提供絕佳的對比影像。 於 www.eonway.com -

#82.越貴的儀器檢查越準確?一次了解磁振造影、電腦斷層 - 醫聯網

磁振造影 ,也就是俗稱的「核磁共振」,被譽為「人類有史以來最清楚且安全的醫學影像」。它的優勢是零輻射,也非侵入性的檢查;甚至,產前檢查必要時都可用MRI來觀察 ... 於 med-net.com -

#83.磁振造影一公分以下的腫瘤也看得到 - 遠見雜誌

動輒一次上萬元的高階健康檢查項目該不該做?其中號稱沒有輻射的磁振造影檢查(Magnetic Resonance Imaging,簡稱MRI),被認為是對腦部、心臟最好的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#84.磁振造影檢查 - 林新醫院

磁振造影檢查 能提供骨頭周圍軟組織清晰的影像,因此它被廣泛應用在診斷運動傷害,特別是膝蓋、肩膀、臀部、手肘與手腕等部位,醫師可藉由這些影像看到細微組織間的傷害, ... 於 www.lshosp.com.tw -

#85.核磁共振攝影儀(1.5T MRI) - data_content

核磁共振攝影(亦稱磁振造影, Magnetic Resonance Imaging , MRI )是近年來在 ... 腦部MRI 利用高科技核磁共振儀器,檢測顱內腦組織結構檢查(大腦、小腦、腦幹、 ... 於 www1.wanfang.gov.tw -

#86.《電腦斷層與核磁共振診癌》診斷癌症磁振造影準確度高

電腦斷層(CT)是經由X光照射穿透人體以取得參數資料;而磁振造影檢查(MRI)則沒有使用輻射線,是以影像技術來檢查身體是否有異常現象。 於 tw.news.yahoo.com -

#87.彰化基督教醫院| 健檢暨健康管理科 - cch.org.tw

內、外科理學檢查Physical examination. 甲狀腺(Thyroid) ... 家庭醫學科醫師檢查*因每人所需檢查狀況不同,醫師會選擇受檢者所需項目執行 ... 磁振造影-頭部 於 www.cch.org.tw -

#88.MRI(磁振造影)和CT(電腦斷層)有何不同- 高階影像 - 康寧醫院

名稱. 磁振造影檢查儀. 電腦斷層掃描儀 ; 英文名. Magnetic Resonance Imaging. (MRI). Computed Tomography. (CT) ; 原理. 其原理是將人體置於高磁場環境下,利用無線電波 ... 於 www.knh.org.tw -

#89.台灣人死因排行新警報! 「3種癌」早期難發現、死亡率年年成長

建議50歲以上男性每年安排一次PSA(攝護腺特異抗原指數)血液檢測,若數值異常上升,應搭配攝護腺磁振造影檢查(MRI)進一步評估攝護腺是否有腫瘤,或 ... 於 cnews.com.tw -

#90.放射科兒童磁振照影檢查流程改善

磁振造影 掃描是一種利用人體內氫. Page 2. 放射科兒童磁振照影檢查流程改善. 臺灣應用輻射與同位素雜誌Taiwanese Journal of Applied Radiation and Isotopes. Jun 2021; ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#91.防癌檢查,該選正子造影(PET)還是磁振造影(MRI)? - 良醫健康網

防癌檢查,該選正子造影(PET)還是磁振造影(. photos放大顯示. 三個多月前,某記者因為一名癌患在一周內誤做了兩次正子造影,來問我醫學上的專見,這讓 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#92.慶祝台灣骨髓移植超越一萬例里程碑賴副總統出席台中榮總高階 ...

賴副總統出席台中榮總高階醫學影像中心揭牌。圖/台中榮總提供。 2021年陳適安院長接掌臺中榮總後,特別關心磁振造影和電腦斷層檢查 ... 於 www.peoplenews.tw -

#93.3種癌早期難發現,用對健檢工具,及早揪出癌細胞

目前針對卵巢檢查常見的方法包括:骨盆腔超音波和腫瘤標記CA125檢驗,也可再加上零輻射磁振造影(MRI)檢查。 延伸閱讀: 。健康檢查發現膽固醇超標別擔心 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#94.找不出病因? 「同步化正子磁振造影」精準揪出病灶 - 健康醫療網

中華民國放射線醫學會理事、三軍總醫院放射診斷部主任醫師、國防醫學院醫學系放射診斷學科黃國書教授指出,各種影像檢查依其成像原理及特性,其實都有各自 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#95.腹部磁振造影檢查 - 花蓮慈濟醫院

腹部磁振造影檢查 · 腹部或骨盆腔的腫瘤。 · 肝臟方面疾病,如肝硬化、或是膽管與胰臟的異常。 · 炎症性腸病或腫瘤,如克隆氏症或潰瘍性結腸炎或是腸腫瘤。 · 血管異常或血管炎 ... 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#96.骨盆腔磁振造影檢查MRI - 童綜合醫院

1. 骨盆腔磁振造影檢查MRI. 具高度軟組織區分能力,以及無輻射的特性,適用於各年齡層女性骨盆腔的高階影像學檢查,可偵測出卵巢癌、膀胱癌、子宮腫瘤早期病變。 於 phec.sltung.com.tw -

#97.磁振造影檢查(MRI) - 澄清醫院中港分院

磁振造影檢查 (MRI) · 病患攜帶檢查單,健保卡及同意書(檢查同意書請先填妥)至放射科櫃檯報到。 · 需注射顯影劑之病患,檢查前護理人員先給予留置針。 · 患者 ... 於 ck.ccgh.com.tw