社區農村再生計畫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張學聖寫的 台灣都市縮影50+:關於台灣城市規劃的回顧與反思 可以從中找到所需的評價。

另外網站屏東春日鄉歸崇社區農村再生計畫書也說明:歸崇社區針對社區願景與規畫,結合各部落社團之資源整合。自. 98-105 年參與農村再生培根計畫,歷經7 年培訓人員計有107 人次之.

國立聯合大學 建築學系碩士班 王本壯所指導 蔡依紜的 從文化生活循環探討社區發展之研究-以苗栗縣公館鄉石墻村為例 (2021),提出社區農村再生計畫關鍵因素是什麼,來自於文化生活循環、社區發展、社區營造、社區意識、永續發展。

而第二篇論文國立中正大學 台灣文學與創意應用碩士在職專班 方慧臻所指導 陳憶梅的 菁寮地區職人經濟發展研究 (2021),提出因為有 菁寮、職人經濟、在地工藝、社區再造、文化觀光的重點而找出了 社區農村再生計畫的解答。

最後網站陳其邁視察內門社區關懷據點目標4年增至650處| 地方 - 中央社則補充:陳其邁在高雄市議長康裕成及議員們陪同下前往視察,與長輩進行團康互動、品嘗內門手路菜「八寶丸」、龍眼乾茶及花生糖等。 陳其邁說,三平社區發展協會 ...

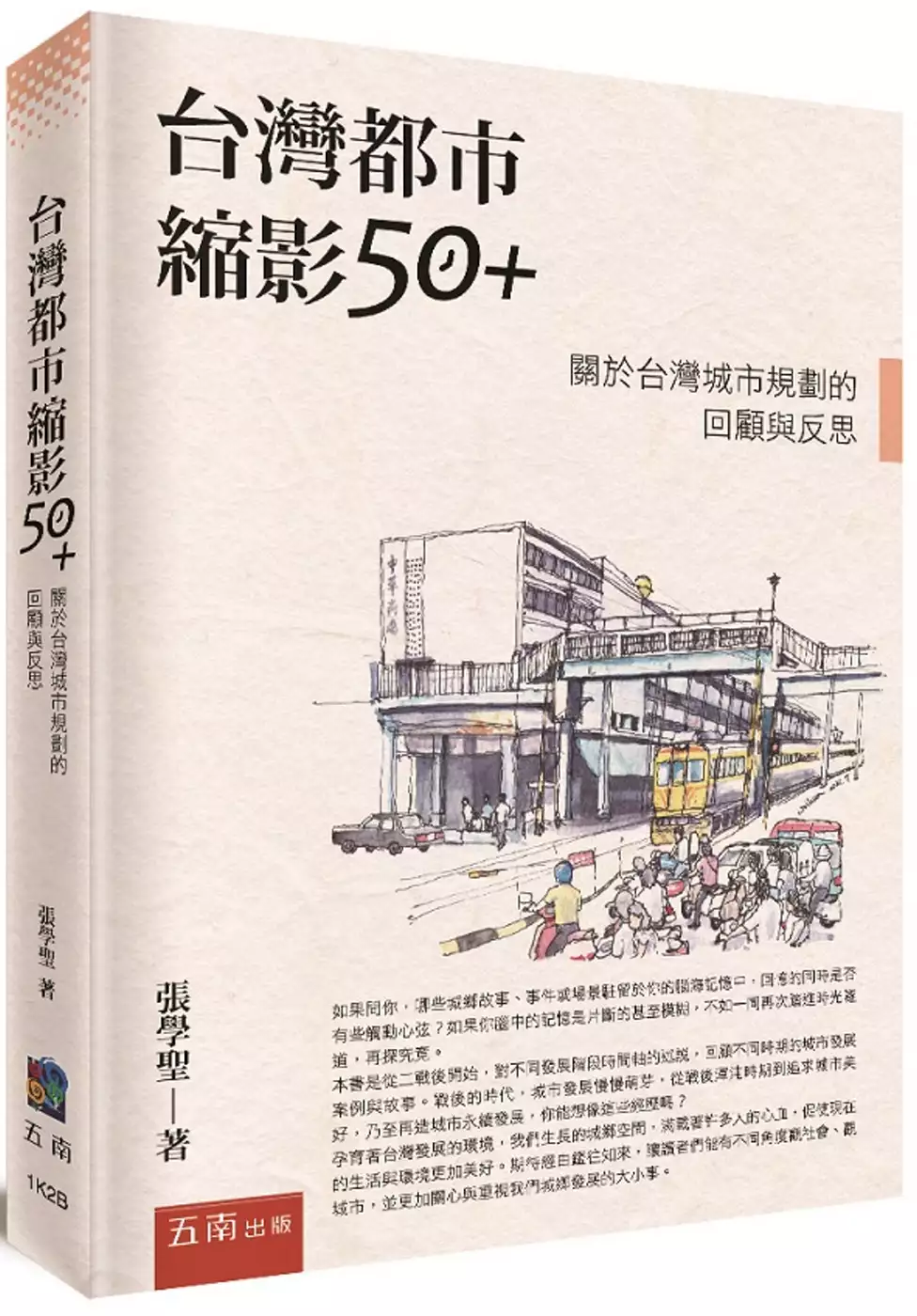

台灣都市縮影50+:關於台灣城市規劃的回顧與反思

為了解決社區農村再生計畫 的問題,作者張學聖 這樣論述:

如果問你,哪些城鄉故事、事件或場景駐留於你的腦海記憶中,回憶的同時是否有些觸動心弦。如果你腦中的記憶是片斷的甚至模糊,不如一同再次踏進時光隧道,再探究竟。 本書是從二戰後開始,對不同發展階段時間軸的述說,回顧不同時期的城市發展案例與故事。戰後的時代,城市發展慢慢萌芽,從戰後渾沌時期到追求城市美好,乃至再造城市永續發展,你能想像這些歷經嗎? 孕育著台灣發展的環境,我們生長的城鄉空間,滿載著許多人的心血,促使現在的生活與環境更加美好。期待經由鑑往知來,讓讀者們能有不同角度觀社會、觀城市,並更加關心與重視我們城鄉發展大小事。 都市規劃的範疇包羅萬象,涉及居住

與生活空間品質、自然環境與生態資源的維護、工作與經濟產業發展的需求、文化的保存與活用、生活機能、基盤建設、公共空間的提供,以及都市面對災害防救、水資源分配、綠能產業、空氣汙染、交通壅塞等種種空間資源使用問題。其中還涉及「城市競爭力」營造、「土地正義」公平、面對氣候變遷「韌性城市」建構、「高齡友善」城市推動、邁向「永續發展」的實踐等多元價值的追求與挑戰。 本書則是討論台灣城市發展代表性案例故事,羅列了許多台灣過去發展各類型重要經驗的案例項目。城市與市民息息相關,小至個人生活中食衣住行、求學、就業等生活所衍生的基本需求,進而擴及整體產業經濟系統、自然生態與環境的和諧共存,都對我們有著深刻且長

遠的影響。故有關城市規劃的知識,除專業研究外,也應該用通俗的方式,讓更多人了解。從現在回顧過去經驗,並藉由過去經驗展望未來。 現代對於生活環境議題的關注已是主流價值,使得「民眾參與」機制,逐漸演變常態性事務或是國民責任、國民權益,相信日後更多人對城市規劃的認識與理解,應有助於降低民眾參與溝通成本,進而邁向共同設計的理想未來。

社區農村再生計畫進入發燒排行的影片

人間仙境不用特別去找,六龜就是!

市府以7500萬經費,修建 #寶來花賞溫泉公園,是全國唯一可以同時賞花、泡湯及豪華露營的園區,已經成為造訪寶來一定要打卡的景點。

寶來溫泉水溫達52℃,屬於弱鹼性的碳酸氫鹽泉,無色透明、泉質溫和,泡完皮膚滑溜,有「美人湯」之稱。除了原有的足湯,現在還有手湯、spa泡湯區、露營區。公園內種了1370株開花變葉喬木,一年四季都有花開,邊泡湯邊賞花,再到剛整修完成的 #六龜老街 遊逛,是不是很享受?

.

六龜是樟腦跟林業重鎮,1929年,日本人池田兵太郎蓋了一間旅社池田屋,後來由高雄客運公司買下,成為客運站,是六龜、茂林、桃源地區的轉運中心。到現在,還是鄉親心裡的轉運站,看到它就知道到家了。

在前瞻基礎建設1億經費支持下,市府開始進行「城鎮之心工程計畫」修復作業,讓池田屋再現風華,也為遊子、遊客找回屬於六龜百年山城的記憶與人情味。

#池田屋、#洪稇源商號 兩座代表性建築所構成的六龜老街區中,高雄市政府規劃了老街市集、品山茶、賞秋蝶及彩繪溪石等系列活動,有吃有玩、又有知識的收穫,可以好好放鬆一下身心。

再到附近的農村再生社區 #檨仔腳,品嚐體驗窯烤麵包,將暖心麵包香收進胃裡。

.

除了古蹟、人情,還有全國好吃的木瓜、蓮霧、金煌芒果,都在六龜!十八羅漢山、荖濃溪、溫泉,這都是六龜的特色。

歡迎大家來六龜玩!

市府也一定會全力來協助六龜地區的教育、長照、交通、觀光發展。

#六龜之心 #百年山城

#六龜獨有原生山茶

從文化生活循環探討社區發展之研究-以苗栗縣公館鄉石墻村為例

為了解決社區農村再生計畫 的問題,作者蔡依紜 這樣論述:

在苗栗後龍秀水社區的駐村經驗中,觀察農村聚落透過政府計畫的支援,重新凝聚起社區情感;但隨著計畫的結束,居民的熱情也隨之消散,沒有延續的短暫計畫,反而讓聚落活力漸趨沒落。然而,這樣的情況和台灣許多農漁村聚落一樣,因為產業或資源的引入而崛起,也因為產業與政策的改變而沒落。苗栗縣公館鄉石墻村雖然也在政策的影響下,產業歷經稻作、陶甕、蠶絲、紅棗、芋頭的快速轉變,隨著發展急遽的轉變下,地方居民的活動仍然維持一定活力與適應力,是什麼元素讓石墻村得以延續活力,保有其文化生活之特質,為本研究主要研究的目標。文化生活循環由行為、空間與時間所組成,經過長年的動態循環,逐步轉變形成現今的文化生活循環模式,一個地方

的文化生活循環的研究與梳理,可以從找到地方文化生活發展成形的關鍵因素開始。因此,透過石墻村的文化生活循環的研究,運用文獻,分析居民的文化生活發展軌跡、調查在地居民現今文化生活樣態的組成、深度訪談了解近三十年來,由於產業政策改變下,裝飾陶瓷產業到紅棗經濟產業轉型過程中,居民文化生活模式的轉變。石墻村的文化生活循環從自然類轉型為產業類,產業類文化生活循環重心從農業轉型為陶瓷工業,又轉型回農業,產業環境的變動,自然環境與產業、生活的逐步重疊,隨著產業的沒落,讓整個文化生活循環的重心轉移為以生活類的文化生活循環為主軸,然而存續至今的是共同生活的目標,透過信仰凝聚起防禦、水源分配、產業互助等共識。隨著地

方創生與永續發展指標SDGs的理念的出現,石墻社區文化生活循環永續發展的關鍵,在於共同生活目標共識的凝聚與文化生活模式的延續,需要經過轉化與轉譯,持續凝聚居民的生活共識,讓過去的維繫居民精神的文化生活被傳承下來。

菁寮地區職人經濟發展研究

為了解決社區農村再生計畫 的問題,作者陳憶梅 這樣論述:

偏鄉菁寮於2005年《無米樂》、2018年「第一屆金牌農村競賽」銅獎、2019年《俗女養成記》,獲得社會的關注,除了影視作品助力外,更少不了菁寮「頂真」職人們的努力。菁寮將當地歷史與職人工藝轉化之歷程,對於臺灣各地偏鄉城鎮,十分具有研究價值。菁寮自清中葉起因驛站之便,當地職人工藝不斷發展,成為鄰近鄉鎮的商業中心。直至1943年後壁火車站重啟後,行政機關遷移,菁寮地緣優勢不再,職人工藝也逐漸沒落,待菁寮居民進行社區營造後,此地職人工藝方重新躍上世界舞台。本研究立意找出菁寮職人經濟發展原因與特色,並了解菁寮與當地職人間的關係,首先透過文獻,探究職人的定義與形成脈絡,比較不同地區的職人經濟發展樣

貌,藉此找出職人經濟發展要素。其次以田野調查法與深度訪談法找出菁寮職人經濟形成原因、歷程與特色,並探究職人與社區間的關係。而後透過訪談內容與文獻相互比對,最終導出研究結果與省思,希冀為菁寮職人的努力留下紀錄。 本文研究結果包括:菁寮經濟發展符合臺灣經濟發展狀況,如臺灣時代縮影,亦反映臺灣社區再造運動與職人經濟發展進程;菁寮職人在本業之餘,亦協助菁寮的社區再造,與菁寮發展相互依存。菁寮職人透過社區導覽進行串聯與合作,使行程更加豐富。最後,菁寮居民把握觀光熱潮發展職人經濟,將職人工藝作為推動當地文化觀光的利器。

想知道社區農村再生計畫更多一定要看下面主題

社區農村再生計畫的網路口碑排行榜

-

#1.社區發展季刊154期 - Google 圖書結果

導團隊,講習設置農村再生顧問師以協助有意願之社區,使其按部就班地完成四階段92小時的培根課程。到了最後的農村再生計畫撰寫階段,水保局也擬好計畫的範例格式在網站上 ... 於 books.google.com.tw -

#2.高雄市政府協助推動農村再生計畫輔導小組設置要點

高雄市政府協助推動農村再生計畫輔導小組設置要點. 100 年5 月3 日高市府鳳山農發字第1001001756 號函訂定. 一、為輔導本市農村社區之組織或團體,推動農村再生計畫, ... 於 orgws.kcg.gov.tw -

#3.屏東春日鄉歸崇社區農村再生計畫書

歸崇社區針對社區願景與規畫,結合各部落社團之資源整合。自. 98-105 年參與農村再生培根計畫,歷經7 年培訓人員計有107 人次之. 於 www.paiwan.com.tw -

#4.陳其邁視察內門社區關懷據點目標4年增至650處| 地方 - 中央社

陳其邁在高雄市議長康裕成及議員們陪同下前往視察,與長輩進行團康互動、品嘗內門手路菜「八寶丸」、龍眼乾茶及花生糖等。 陳其邁說,三平社區發展協會 ... 於 www.cna.com.tw -

#5.中苗農村再生社區農村建設設施體檢之評估

圖4 水土保持與農村再生關連圖. Figure 4 The relevance of soil and water conservation with rural regeneration. 中苗地區共有195 個社區參與培根計畫. (苗栗縣121 個, ... 於 swcdis.nchu.edu.tw -

#6.跟菱在一起官田社區農村再生 - 中華日報

結合觀光規劃農村遊帶動經濟產業南市100個社區通過農村再生計畫居六都之冠. 台南市政府農村再生計畫審查小組人員實地走訪官田社區。(農業局提供). 於 www.cdns.com.tw -

#7.臺南市左鎮區光榮社區農村再生計畫 - depositar

臺南市左鎮區光榮社區農村再生計畫 ... 教學研究群為國立成功大學都市計劃學系與中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心合作建立之社區地理資訊系統(Community. 於 data.depositar.io -

#8.拜訪藏身民間的「非凡小人物」,口述歷史帶你走進田庄人生活

此外,剛開始踏入農村時,在地的「報導人」常扮演重要角色,他們能帶領團隊認識村子內關鍵的人事物。這些報導人可能是村里長、社區發展協會成員、義警、 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#9.從農村再生談農村社區營造 - 台灣社造聯盟

2008年馬政府上任為落實競選承諾,透過農委會水保局提出農村再生計畫政策,並規劃與設計農村再生培根計畫,基於營造人心的基礎上,加強農村再生概念、改善鄉村規劃的 ... 於 47go.org.tw -

#10.蘇揆核定農村再生整體發展計畫三期盼中央地方共同努力 - 行政院

蘇院長表示,南埔社區農村再生是成功的典範,透過居民團結與努力,保存土地、活化幾乎荒廢的水圳與地方產物,組織「鹹菜桶打擊樂團」,不但吟唱客家歌曲, ... 於 www.ey.gov.tw -

#11.「小小的文具行深繫三代間的情感」二水源泉故事屋

隨著四月底花旗花季的結束,二水鄉源泉社區的賞花人潮退去! ... 賴昭旭隨後在寫計畫爭取到水保局的經費後,開始與社區式伴整修老屋、裝潢設備及招募 ... 於 www.peopo.org -

#12.視察嘉縣地方創生賴清德:讓年輕人有返鄉發展空間| 政治

賴清德表示,地方創生與過去的農村再生不同,第一點:農村再生由半官方單位提出申請,如里長、社區發展協會,非任何人都能進行。如今地方創生是以人為主體 ... 於 newtalk.tw -

#13.農村農美 - 雲林縣政府城鄉發展處

社區 活動 · 土庫鎮崙內社區發展協會/林內鄉烏塗社區發展協會農村再生計畫 · 華南社區-謝天祭 · 古坑鄉華山社區發展協會-咖啡節產業活動 · 四湖鄉林厝寮永續發展協會-海口蒜頭 ... 於 development.yunlin.gov.tw -

#14.農村再生計畫

光丰地区农会(2008),《马太鞍社区农村再生计划草案》,《水土保持局报告》,南投县:水。 農村再生· 服務簡介· 服務申請· 輔導成果· 培根計畫· 休閒農業· ... 於 tv.xssindex.net -

#15.「培根計畫」及「農村再生計畫」簡介- 台灣社區通

「培根計畫」及「農村再生計畫」簡介. 0. 讚! 閱讀人數:6500. ☆「培根計畫」緣起與內涵. 配合行政院農業委員會「新農業運動」,水土保持局 ... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#16.臺北市內湖區白石湖社區農村再生計畫

參與社區農村再生計畫之社區組織或團體資料一覽表. 社區組織. 代表人職稱. 設立宗旨. 聯絡地址/電話. 碧山家政班. 張麗梅班長. 農村特色餐飲. 台北市內湖區碧山路44 號. 於 www-ws.gov.taipei -

#17.臺南市南化區東和社區農村再生計畫

政府推動農村再生計畫,對於農村社區不啻是最大福音,有此機. 會可以重新改造社區,凡公共設施建設修護、環境美化、文化振興、. 產業活化、生態保育、及終身學習與人文教育 ... 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#18.臺中市農村再生

將馬力埔社區內純樸自然生態的資源做一有效之整合. 規劃,除改善社區環境外,並設置完善的休憩設施及規劃社. 區動線串連,提供社區居民休憩之場所。計畫重點主題為. 「農村 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#19.平溪國小東勢分校「廢校重生」 轉型社區青銀共創基地 - ETtoday

新北市政府為推動閒置校舍活化再生,透過跨局處研商、異業經營創造在地價值。新北市平溪國小東勢分班廢校20多年後,由紫東社區發展協會承租並努力改造 ... 於 www.ettoday.net -

#20.農村再生十年成就花縣馬佛社區農村經濟 - Yahoo奇摩新聞

水土保持局花蓮分局分局長陳淑媛表示,馬佛社區自九十七年農村再生政策推動後,便積極參與,包括完成了培根計畫四個階段的人才訓練,更於一○一年完成社區 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#21.可樂旅遊台中- 2023

(圖/ 可樂旅遊提供) 台中市農業局目前已核定52處社區農村再生計畫,可樂旅遊針對農村發展狀況來評估團體操作的合適性,共組裝5支主題系列遊程,涵蓋外埔區、新社區、霧峰區 ... 於 puritanical.pw -

#22.參與推動農村再生計畫之我見 - 行政院農業委員會種苗改良繁殖場

山腳社區理事長葉文輝. 台灣自四、五十年前實施「三七五減租」、「耕者有其田」以來,讓農村呈現一片欣欣向榮之景況,奠定了台灣整體發展殷實基礎,其後以「農業扶植 ... 於 www.tss.gov.tw -

#23.初夏藝遊台東3/返鄉青年帶逛富岡社區親手打製樹皮燈

... 平台串聯計畫」、「東海岸觀光圈品牌創新優化遴選計畫」,支持富岡社區發展協會以「富岡港港好」作為社區發展品牌,也帶動遊客走進了富岡社區。 於 www.ctwant.com -

#24.農村再生計畫- CYRC 嘉值農村| 嘉義縣農村再生資訊網

(一)精神與目的. 展現社區凝聚共識、規劃願景及管理維護之自主管理能力。 有效推動農村產業、自然生態與生活環境之整體性共同規劃及建設。 促進農村社區永續發展,達成 ... 於 www.chiayicommunity.com -

#25.江志弘/我讓長輩愛上屋頂光電! - 環境資訊中心

厝頂賣電會使趁錢!」我是嘉義縣大林在地人,江志弘,也是明華社區發展協會執行長。我幫社區活動中心裝太陽能板,售電收入用來發敬老金、辦社區活動, ... 於 e-info.org.tw -

#26.土角胖2023

位於台灣正中心的南投埔里是出了名的好山好水 土角胖土角胖煮茶葉蛋料理埔里鎮梅村社區發展協會Menu Startseite Évènements 埔里鎮愛蘭里今年積極推動 ... 於 xxvideogamexx.online -

#27.社區農村再生計畫申請須知

農村再生社區 已接受本計畫補助達四年以上者,直轄市或. 縣(市)政府應敘明其歷年成效及提案之整體性與必要性。 本項計畫之研提,其補助基準如下:. 1. 產業活化類:依產業 ... 於 www.swcb.gov.tw -

#28.訪視嘉義縣地方創生賴清德:讓台灣未來處處安居、人人樂業

首先過去的農村再生計畫補助對象通常是半官方單位,比如里長、社區發展協會或社團等;但地方創生可以讓年輕人自己提計畫,不需要另外成立法人組織,也不用 ... 於 www.nownews.com -

#29.建築美學.永續城鄉:空間、社區、不動產的循環經濟

選擇以「實踐里山倡議精神,六級產業永續發展」的屏東縣農村再生總合發展計畫前期規劃為案例,計畫年度農村再生計畫之發展方向及引導策略規劃,以「里山倡議」的精神 ... 於 books.google.com.tw -

#30.可樂旅遊台中- 2023

(圖/ 可樂旅遊提供) 台中市農業局目前已核定52處社區農村再生計畫,可樂旅遊針對農村發展狀況來評估團體操作的合適性,共組裝5支主題系列遊程,涵蓋外埔區 ... 於 lampoon.pw -

#31.農村再生計畫撰擬指南

農村再生計畫 係社區透過一連串討論、整合共識後規劃而. 成,目的在展現社區凝聚共識、規劃願景及管理維護之自主管. 理能力。本局考量一般社區操作能力與人力不足等 ... 於 agriculture.chcg.gov.tw -

#32.南投有侏儸紀公園? 澀水森林步道宛如「世外桃源」 - 台灣好新聞

南投林管處從107年開始補助南投縣魚池鄉澀水社區發展協會執行社區林業計畫至今,社區內有澀水森林步道,社區除了進行步道巡護、維護外,還會辦理手作 ... 於 www.taiwanhot.net -

#33.賴清德視察嘉義縣地方創生:讓年輕人有返鄉發展空間 - 風傳媒

賴清德表示,地方創生與過去的農村再生不同,第一點:農村再生由半官方單位提出申請,如里長、社區發展協會,非任何人都能進行。如今地方創生是以人為主體 ... 於 www.storm.mg -

#34.問答知識-Q15 若農村再生計畫實施期程屆滿,但社區很多年度 ...

依據農村再生計畫審核及執行監督辦法第5條第3項規定,有關農村再生計畫內容之農村社區發展願景及課題包含整體規劃發展構想圖,其實施期程應為4年以上之發展願景;另 ... 於 agriculture.cyhg.gov.tw -

#35.推動農村再生(農委會)

農村再生計畫 主要以「由下而上」、「計畫導向」、「社區自主」、「軟硬兼施」為指導原則,輔導社區居民當家作主,共同參與,透過培根課程,凝聚共識,自主研擬農村再生 ... 於 www.coa.gov.tw -

#36.農村再生計畫 - 興隆社區部落格

農村再生 培根計畫行政院農業委員會水土保持局為積極擴展農業在生產、生活及生態等層面之多元功能,提供優質安全的農產品、自然舒適的休閒農業、和諧永 ... 於 xinglong.pixnet.net -

#37.農業處- 農村再生計畫專區 - 南投縣政府

1. 共9 筆資料,第1/1 頁. 南投觀光宣導影片(另開新視窗) · 南投縣政府LINE@官方帳號(另開新視窗) · 埔里地方特色產業微型園區(另開新視窗) · 南投縣社區營造創生資源 ... 於 www.nantou.gov.tw -

#38.瑞芳區三安社區農村再生計畫核定本 - 新北市政府農業局

最新消息 優質服務,農在新北市. ::: 新聞發布 · 重要公告. 重要公告. 附件下載. 核定公告. 按右鍵另存下載目標核定公告pdf. 核定本封面. 於 www.agriculture.ntpc.gov.tw -

#39.農村再生培根計畫由下而上做法與成效之探討

國4,000 個農漁村社區一一達到活化再生、資源保育、健康生活及永續. 環境等目標。本研究藉由分析台灣中部3 個較早接觸農村再生培根計畫. 之社區-台中縣新社鄉馬力埔 ... 於 card.org.tw -

#40.關心偏鄉原童臺灣企銀連12年贈營養早餐 - 工商時報

臺灣企銀落實企業社會責任,亦投入銀髮照護領域,贊助地方社區發展協會成立「銀髮樂齡學堂」,改善其硬體設施及補助食材費,提升長者、獨居老人等共餐 ... 於 ctee.com.tw -

#41.新竹市農村再生家族 - Facebook

讓新竹市的農村社區夥伴們, 充分感受到再生計畫的無限可能性。 #巨埔社區發展協會 #內立 ... 於 www.facebook.com -

#42.台南農村再生計畫97個社區通過居六都之冠- 生活 - 中國時報

台南市通過農村再生計畫再增2處,目前累計97個社區通過計畫,為六都之冠。市府農業局表示,因疫情關係,最近持續協助執行中的社區辦理變更核定項目, ... 於 www.chinatimes.com -

#43.澎湖縣109 年農村再生培根計畫執行概況分析

出農村社區發展之明確方向和共同未來,本文就澎湖縣農村社區參加109. 年農村再生培根計畫概況進行探討。 貳、 現況分析. 自106 年起,農委會仍遵循農村再生條例之立法 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#44.農再計畫地方說明會農村再生2.0計畫說明

原以社區為發展主軸,調整為擴大不同單位. 參與農村再生,引進新的觀念與活力,共同. 推動臺灣農村再生。 強調創新合作. • 跳脫傳統均一式補助,鼓勵創新與跨領域合. 作 ... 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#45.賴清德:讓台灣未來處處安居、人人樂業 - LINE TODAY

首先過去的農村再生計畫補助對象通常是半官方單位,比如里長、社區發展協會或社團等;但地方創生可以讓年輕人自己提計畫,不需要另外成立法人組織,也不用 ... 於 today.line.me -

#46.URBANSCAPETW: ⊙【臺南市】農村再生

台南市已有97個社區通過農村再生計畫,為六都第一,今(25)日市政會議中也由農業局呈報目前成果。 台南市長黃偉哲表示,台南市是嘉南平原上最大的農業生產 ... 於 urbanscapetw.blogspot.com -

#47.農村再生 - 宜蘭縣政府-農業處

鄉鎮別 社區名稱 農再計畫核定日 礁溪鄉(5) 林美社區 100.05.19 礁溪鄉(5) 二結社區 102.09.26 礁溪鄉(5) 龍潭社區 103.10.28 於 agri.e-land.gov.tw -

#48.農村再生條例 - 全國法規資料庫

一、農村社區:指非都市土地既有一定規模集居聚落及其鄰近因整體發展需要而納入之區域,其範圍包括原住民族地區。 · 二、農村再生計畫:指由農村社區內之在地組織及團體, ... 於 law.moj.gov.tw -

#49.社區農村再生計畫推動說明二 - 桃園市政府

社區農村再生計畫 推動說明(1-). 為促進農村永續發展及農村活化再生,改善基礎生產條件,維. 護農村生態及文化,自民國99年通過農村再生條例,致力於農村生. 於 taidi.tycg.gov.tw -

#50.共學共成 集體書寫宜蘭生活地景111年度宜蘭縣社區規劃師 ...

成果展開幕典禮,縣長林姿妙親自出席,城鄉潮間帶創辦人陳育貞、議長張勝德、縣議員黃定和、莊淑如、林麗與市代連聖懷、陳姿吟、新東社區發展協會理事長 ... 於 www.tssdnews.com.tw -

#51.賴清德:國家建設要均衡發展助返鄉青年安居 - 台灣大紀元

賴清德解釋,地方創生與過去農村再生計畫不同之處在於,農村再生計畫補助對象通常是半官方單位,例如里長、社區發展協會或社團等;但地方創生可以讓 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#52.副總統賴清德視察嘉義縣地方創生肯定打造年輕人返鄉發展空間

賴清德表示,地方創生與過去的農村再生不同,首先農村再生由半官方單位提出申請,如里長、社區發展協會,非任何人都能進行。如今地方創生是以人為主體, ... 於 n.yam.com -

#53.新編六法參照法令判解全書(聖) - 第 106 頁 - Google 圖書結果

... 區域性農業發展政策整合政府各部門在農村社區實施「第八條(農村再生總體計畫之 ... 院農業委員會在一前項分年編列預算之撥入簡稱社區組織代表)將該農村再生計畫報 ... 於 books.google.com.tw -

#54.壽豐鄉米棧社區農村再生計畫(草案)

主旨:花蓮縣政府公告『壽豐鄉米棧社區農村再生計畫』(草案)1冊。 依據:依據『農村再生計畫審核及執行監督辦法』第七條規定辦理。 公告期間:自公告日起7日內(至11月3 ... 於 www.shoufeng.gov.tw -

#55.農村再生社區簡介 - 新竹縣政府-農業處

農村再生計畫 主要以「由下而上」、「計畫導向」、「社區自主」、「軟硬兼施」為指導原則,輔導社區居民當家作主,共同參與,透過培根課程,凝聚共識,自主研擬農村再生 ... 於 agriculture.hsinchu.gov.tw -

#56.可樂旅遊台中2023 - xxizledebirvideoxx.online

(圖/ 可樂旅遊提供) 台中市農業局目前已核定52處社區農村再生計畫,可樂旅遊針對農村發展狀況來評估團體操作的合適性,共組裝5支主題系列遊程,涵蓋外 ... 於 xxizledebirvideoxx.online -

#57.可樂旅遊台中2023

(圖/ 可樂旅遊提供) 台中市農業局目前已核定52處社區農村再生計畫,可樂旅遊針對農村發展狀況來評估團體操作的合適性,共組裝5支主題系列遊程,涵蓋外 ... 於 sanskapiyicalinca.net -

#58.農村再生計畫參與對農村社區生活品質之影響

參與培根計畫的農村社區依據農村再生條例第30條及2011年公告的農村再生培根計畫執行. 注意事項,第一階段關懷班須完成6小時的上課時數,課程目的在了解農村再生政策方針、 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#59.社區農村再生計畫(107年辦理情形) - 眾開講

並就各社區情形研析推動主軸與策略,提出社區永續發展指引及農村地景利用規劃,並於108年度各縣市政府年度執行計畫審查中,優先給予符合里山倡議內涵之計畫支持。 二、推動 ... 於 kinmen.beta.join.gov.tw -

#60.農村再生計畫之計畫評估研究-以高雄市農村再生社區為例

農村再生 條例是台灣首次以農村社區居民為對象,透過制定法律輔以政策,配合政策執行之農村再生計畫有別於一般計畫,具有法律效力,自2010年迄今,已施行多年,投注眾多資源 ... 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#61.「109年度社區農村再生計畫」教育訓練- 政府機關活動 - 台電綠網

「109年度社區農村再生計畫」教育訓練. 主辦單位:行政院農業委員會水土保持局/台灣農村發展規劃學會. 時間:109年10月22日(四). 時段:10:00~16:00 ... 於 greennet.taipower.com.tw -

#62.各直轄市及縣(市)已核定農村再生社區一覽表

各直轄市及縣(市)已核定農村再生社區一覽表. 截至111年2月10日 ... 臺北市、嘉義市及金門縣核定社區為都市計畫內,不符「農村社區土地重劃條例」第3. 於 www.puyan.gov.tw -

#63.訪視嘉義縣地方創生團隊副總統盼地方創生讓年輕人回鄉 - 聯合報

第一,過去的農村再生計畫補助對象通常是半官方單位,比如里長、社區發展協會或社團等;但地方創生可以讓年輕人自己提計畫,不需要另外成立法人組織,也 ... 於 udn.com -

#64.110年度農村再生社區範圍圖 - 政府資料開放平臺

水保局所轄110年度農村再生社區範圍圖SHP格式下載檔案,屬性欄位包括縣市(縣市名稱)、村里(村里名稱)、 ... 可透過本資料了解農村再生社區奢區核定農村再生計畫相關資訊。 於 data.gov.tw -

#65.農業處-苗栗縣公館鄉中義社區農村再生計畫核定案公告

苗栗縣公館鄉中義社區農村再生計畫核定案公告. 發布單位:休閒農業科. 相關檔案. 中義社區核定. pdf(550.99 KB). 上版日期:108-10-28; 下版日期:112-10-17. 於 www.miaoli.gov.tw -

#66.高雄市六龜區新威社區農村再生計畫審議之在地社區民眾參與

本局受理本市六龜區新威社區發展協會提出六龜區新威社區農村再生計畫草案申請,該計畫書紙本公告於本局、六龜區公所、六龜區新威里辦公室、新威社區 ... 於 www.newsday.tw -

#67.賴清德:讓台灣未來處處安居、人人樂業 - MSN

首先過去的農村再生計畫補助對象通常是半官方單位,比如里長、社區發展協會或社團等;但地方創生可以讓年輕人自己提計畫,不需要另外成立法人組織,也不用 ... 於 www.msn.com -

#68.農村再生培根計畫執行注意事項

二、計畫主管機關:行政院農業委員會水土保持局(以下簡稱本局)。 三、計畫執行機關:本局所屬各分局(以下簡稱分局)。 四、申請單位:農村社區內之 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#69.六都最多!高雄103件農村再生計畫獲中央補助逾4000萬

高市63個農村社區提出103件農村再生計畫獲中央核定補助逾4000萬元是六都最多,有24個社區打造形象logo,六龜寶來人文協會將於高雄火車站附近推出農村 ... 於 news.ltn.com.tw