社會團體 有 哪些的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張金堅,柳秀乖寫的 癌症飲食全書【16週年暢銷修訂版&附別冊64頁《全面啟動抗癌自癒力》】 和鄭安齊的 不只哀悼:如果記憶有形狀都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自原水 和沃時文化有限公司所出版 。

國立臺灣大學 公共事務研究所 吳舜文所指導 高揚的 銀色大潮下的養老模式現狀與問題探討——以北京市社區養老服務驛站為例 (2019),提出社會團體 有 哪些關鍵因素是什麼,來自於銀色大潮、社區居家養老、服務驛站、利害關係人。

而第二篇論文國立政治大學 公共行政學系 莊文忠、杜文苓所指導 徐明莉的 非營利組織失靈與治理:獨立評估機制之設計 (2019),提出因為有 非營利組織失靈、獨立評估機制、良善治理、透明責信、績效評估的重點而找出了 社會團體 有 哪些的解答。

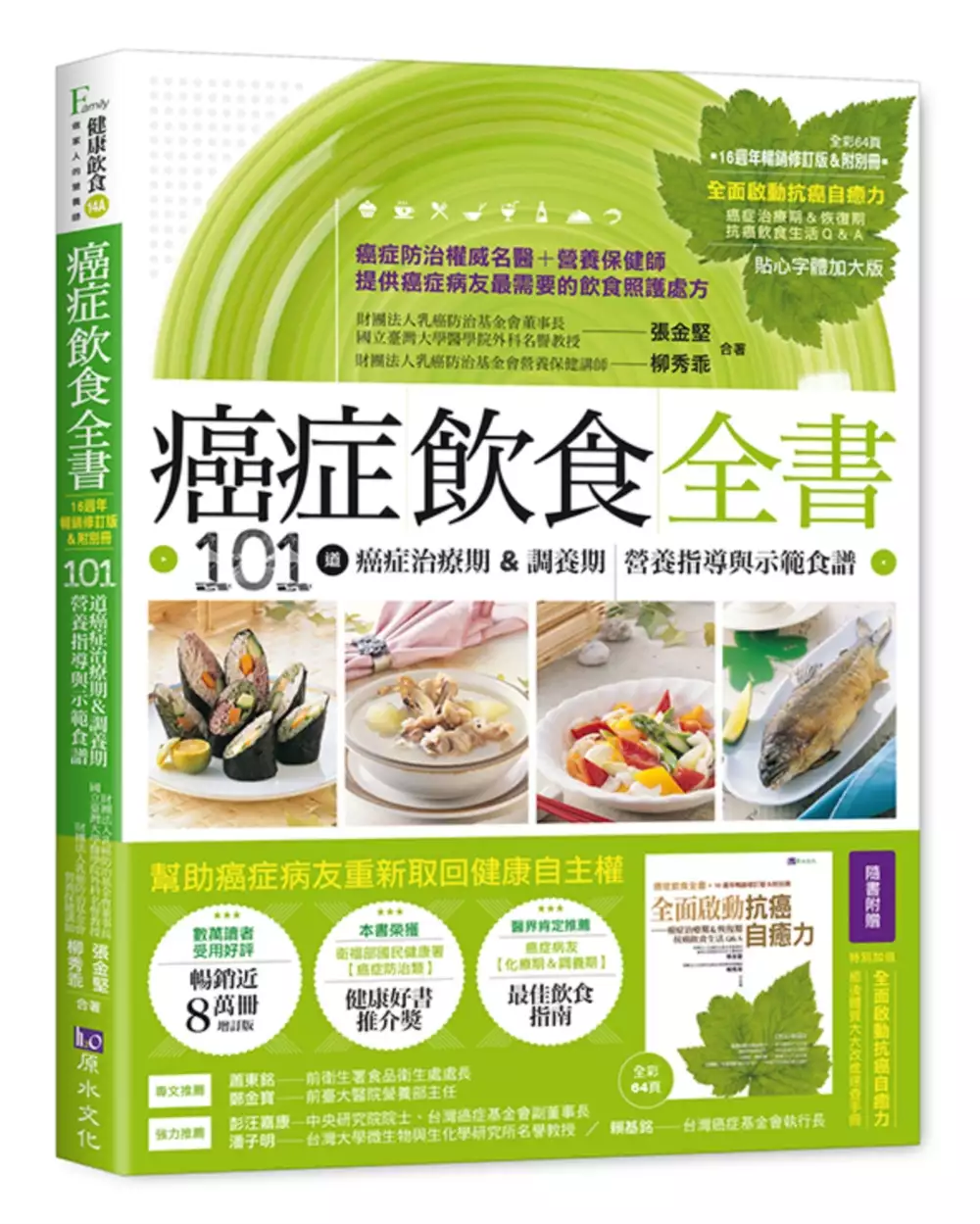

癌症飲食全書【16週年暢銷修訂版&附別冊64頁《全面啟動抗癌自癒力》】

為了解決社會團體 有 哪些 的問題,作者張金堅,柳秀乖 這樣論述:

一本專為癌症病友量身訂作的飲食照護全書! 附贈別冊—收錄癌症病友常見的治療期、恢復期抗癌飲食&生活Q&A 一本優質的健康食譜,取材自然健康食材及未加工的調味料,採用健康烹調方法,少油、少鹽、少糖、水煮、燉煮方式,設計可口美味又簡單烹調的料理,保持食物的原味及營養素,幫助病友們獲得更需要的營養素,以修補化療造成的傷害及增進食慾和體力,順利的度過化療期及恢復期,加強身體的免疫力來抵抗癌症。本書不僅是癌症化療期及恢復間病友的飲食指南,也是全家人都適合的健康食譜 ◤癌症病友怎麼吃才正確? 介紹熱門的「7色飲食療法」,讓病友輕鬆依據7色原則,變化菜單獲取更多植物性營養素,不再因該吃什

麼、不該吃什麼而無所適從。 書內並特別提供近60道「早/午/晚餐的食譜示範」,配合季節性調整,病友可依需求選用適當食譜,也可自行變化交換同屬性食譜如主食替換、配食替換,補充體力及免疫力。 ◤化療時如何增加熱量及食慾? 針對癌症病友化療期間無食慾等困擾,本書提供近20道「點心/保健茶食譜」。點心食譜每份所含熱量不同,約為100 ~ 300大卡,可作為三餐以外的熱量補充;保健茶以補充每日水分量及改善化療不適症狀為輔,可增進水分攝取及增進食慾,加強抵抗力,並補充抗癌體力。 ◤化療產生副作用時怎麼調整飲食? 提供「15種輔助化療飲食的調味醬料」、「6種輔助化療飲食醬汁」,讓病友出現食慾不振、噁心、

味覺改變等化療常見副作用時,可加以變化食譜,增進食慾,提高免疫力。 ◤化療時輔助飲食怎麼吃才正確? 一般西醫診療與營養師開立的食譜,幾無中藥入菜,而傳統中醫食譜又難與西醫結合,造成病患的困擾。本書介紹「32種輔助中藥材」,讓病友依據自身的體質屬性,選擇適合自己的中藥材,提昇免疫力。 此外,也特別收錄「生機療法」的介紹,讓讀者認識生機飲食不僅只是生食,亦可以熟食烹調食物,包含奶、蛋、肉類、五穀、蔬果。 本次改版特別附贈別冊,收錄了乳癌防治基金會自2006年4月至2010年4月每月舉辦「乳癌術後關照座談會」及諸多癌症病友最常諮詢、有關癌症治療期及恢復期飲食生活的Q&A。例如:如何防止

復發的飲食法?如何提升自體的免疫力?有益舒緩情緒及助眠的食物有哪些?在別冊中,提供更多抗癌能量的食材選擇,以幫助癌症病友重新取回健康自主權! ★★本書收錄-- ●介紹熱門7色飲食療法 ●提供6種輔助化療飲食醬汁 ●推薦15種輔助化療飲食的調味品 ●提供32種輔助化療飲食的中藥材 ●設計約60道早/午/晚餐食譜 ●規劃約20道點心/保健茶食譜 ★★附贈別冊:全面啟動抗癌自癒力-治療期●恢復期抗癌飲食&生活Q&A ※特別收錄-- ●全面啟動抗癌自癒力--癒後體質大大改進 ●調節自癒免疫力--85%疾病可以預防 ●心情好、睡好覺--喜樂之心乃是良藥 ●治療&恢復期飲食生活

Q&A--解答29則癌症病友疑問 ◎附錄:台灣四季盛產的蔬菜水果--當季當令營養美味

社會團體 有 哪些進入發燒排行的影片

#歡迎光臨臺灣吧 #捐款 #辰間時光

想要支持臺灣吧持續製作內容?

快加入臺灣吧「灣吧好捧油」:https://lihi1.com/CizZn

影片中的名單更新至 6/18

從太魯閣號事件,

到最近沸沸揚揚的疫情,

每當重大災情發生,

捐款話題就會隨之現身!

但捐與不捐、捐多捐少,

都會被拿出來吵!

到底我們是怎樣看待捐款的?

而光是本著『善心』捐款,

你知道又有可能招致哪些問題嗎?

☕️ 臺灣吧《辰間時光》☕️

從過去看現在,

從世界看臺灣,

就讓有時不捐錢會心虛的老湯,

用一杯咖啡的時間,

顛覆你對世界的理所當然!

--

🍺 想了解 #臺灣吧 多一點點

訂閱YouTube,新片不漏追| https://lihi.cc/0SEYv

瞧瞧Facebook,會有YT沒有的東西|https://lihi1.com/KUtvp

追蹤Instagram,限動看個夠|https://lihi1.com/OD9Bb

--

臺灣吧線上賣場,很好買慎入|http://taiwanbar.shoplineapp.com/

合作邀約,來酒吧聊聊吧|[email protected]

銀色大潮下的養老模式現狀與問題探討——以北京市社區養老服務驛站為例

為了解決社會團體 有 哪些 的問題,作者高揚 這樣論述:

近年來,隨著人口老齡化速度的加快,導致越來越多的高齡老人、失能失智老人和空巢老人亟需得到照顧,這也對中國社會化養老服務體系的建設與完善提出了迫切需求。面對上述背景,作為首都的北京市在2016年推出了「社區養老服務驛站」政策,試圖更有效的緩解老年人口激增與養老配套設施不健全的矛盾。現有關於社區養老服務驛站的研究,較多只是側重於社區養老服務驛站在政策層面對中國大陸養老模式的推進作用,對於社區養老服務驛站的實際運營中存在的問題,尤其是問題的成因方面,更多是僅僅從理論上進行的探索或是淺嘗輒止。因此,本文從多元利害關係人角度出發,將利害關係人分為老年人群體(社會團體)、制定政策的民政部門(政府機關與政

治團體)和社區養老服務驛站的管理及工作人員(專業團體),並將主要研究重心主要落在政策的使用者(user)與政策的提供者(provider),即老年人群體(社會團體)和社區養老服務驛站的管理及工作人員(專業團體)上,通過對不同行為主體的深度訪談研究,試圖發現北京市養老服務驛站所存在哪些問題,並且對不同行為主體認為造成這種現象的原因進行匯總,全面性的發現造成北京市社區養老服務驛站存在問題的深層原因是什麼。為提高訪談的客觀性與代表性,本文在朝陽區與通州區評級為三星和四星的社區養老服務驛站中,採用隨機抽樣的形式中共抽取6家作為訪談樣本,並對其管理人員與一線服務人員作及老年人群體進行深度訪談。通過調查研

究,本文發現北京市社區養老服務驛站現階段主要問題為養老服務的供給與需求存在脫節;驛站工作人員門檻低、數量少,驛站接待能力弱;服務品質欠佳 醫療服務較少,醫養結合能力弱;街道對驛站監管不到位,社會組織制度性規範尚未形成。更進一步,其深層原因為驛站網點獲取難度大,佔地面積小;驛站合作企業性質多為非公益性;非京籍老人養老問題未被考慮;驛站人員工資低、社會地位低;符合驛站要求的醫院少,驛站選擇區間小;社區自身管理差,難以為驛站提供支持;志願者管理制度不完善,服務意願低。通過此研究,希望可以為北京市養老驛站的可持續發展提供政策參考。

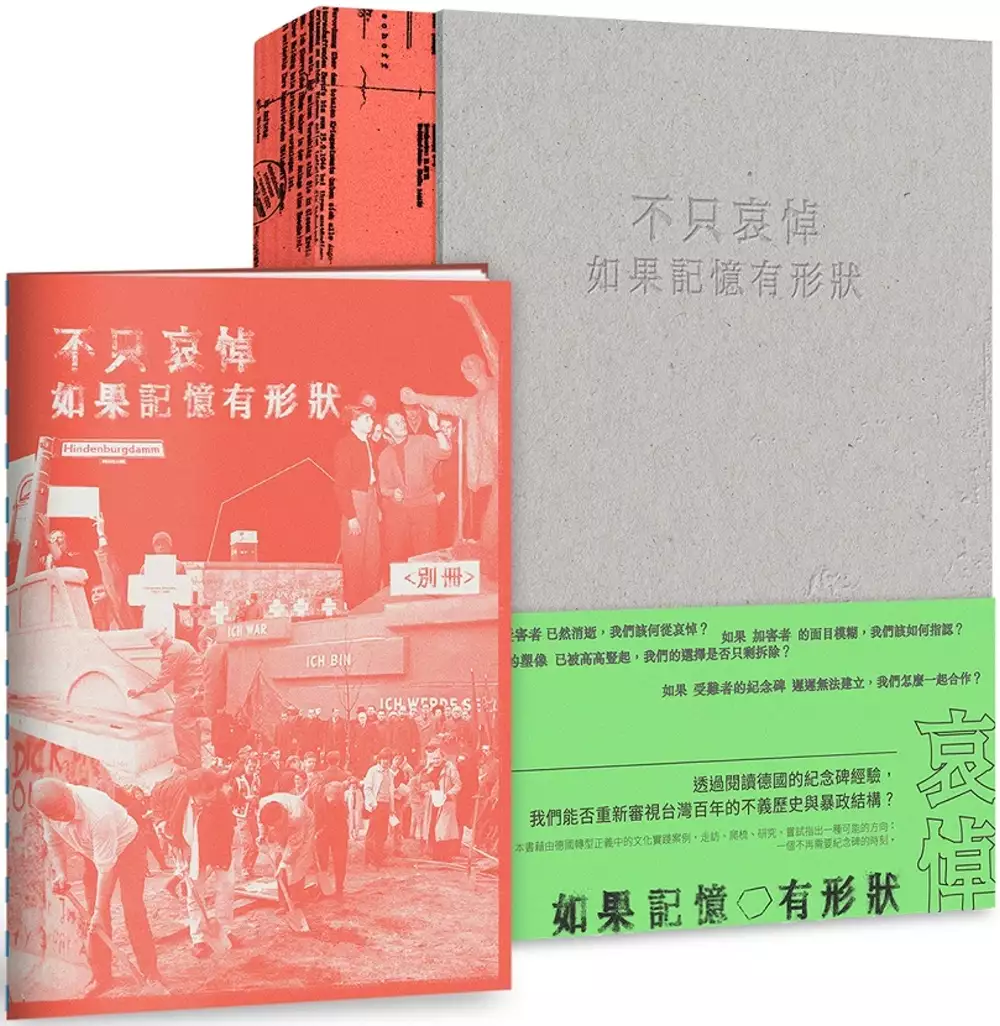

不只哀悼:如果記憶有形狀

為了解決社會團體 有 哪些 的問題,作者鄭安齊 這樣論述:

閱讀德國轉型正義的紀念史,重審台灣百年不義歷史與暴政結構。 如果暴政的受害者已然消逝,我們該何從哀悼? 如果加害者的面目模糊,我們該如何指認? 如果不義的塑像已被高高豎起,我們的選擇是否只剩拆除? 如果受難者的紀念碑遲遲無法建立,我們怎麼一起合作? 閱讀本書,重新審視台灣百年的不義歷史與暴政結構。藉由德國轉型正義中的文化實踐案例,作者走訪、爬梳、研究,嘗試指出一種可能的方向:一個不再需要紀念碑的時刻。 名人推薦 ──共同思索未來,跨領域推薦必讀── 前端傳媒台灣組主編何欣潔/作家吳音寧/TIDF台灣國際紀錄片影展策展人林木材/駐德自由記者林育立/中山社

會科學院助理教授林傳凱/中研院歐美所助研究員邵允鍾/轉角國際專欄作者阿潑(黃奕瀠)/作家馬翊航/不義遺址研究者張維修/C-LAB 策展人、前《藝術家》雜誌總編輯莊偉慈/新加坡電影節前策展人、台灣國際人權影展選片人郭敏容/政大台文所助理教授陳佩甄/東吳政治系教授陳俊宏/政大創新國際學院助理教授陳虹穎/同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者喀飛/中研院民族所副研究員彭仁郁/工作傷害受害人協會專員、RCA員工關懷協會組織工作者賀光卍/中研院法律所研究員、台灣民間真相與和解促進會理事黃丞儀/台大城鄉所副教授黃舒楣/台灣文化法學會理事長、台灣文化政策研究學會理事廖凰玎/藝術家、台藝大雕塑學系助

理教授劉千瑋/中研院民族所助研究員劉文/策展人、東海美術系專任助理教授蔡明君/陽明交大人社系副教授蔡晏霖/鄭南榕的女兒、鄭南榕基金會董事鄭竹梅/前文化部長鄭麗君/劇作家、大慕影藝內容總監簡莉穎/《毋甘願的電影史》作者蘇致亨/北藝大助理教授、作家顧玉玲/策展人、南藝大藝創所副教授龔卓軍 推薦文 鄭麗君,前文化部長── 我一直相信,轉型正義工作除了是法制工作、政治工作之外,更必須是一個文化反思運動,才有可能藉由重新面對歷史記憶,重建正義觀,讓整個社會的民主脫胎換骨。《不只哀悼——如果記憶有形狀》為我們指出,人如何可能通過藝術與文化的實踐,不斷與遺忘搏鬥,又會在其中遭遇什麼挫折,對轉型正

義之路從來顛簸的台灣而言,宛如一種「堅持到底」的召喚與提醒。 何欣潔,前端傳媒台灣組主編── 從各種意義、各種尺度上看來,現在都是最適合閱讀《不只哀悼,如果記憶有形狀》的時刻:台灣史上首度官方設立的「促進轉型正義委員會」將在2022年5月底退場,留下諸多未竟之業;國際戰雲密佈,俄烏戰爭迄今未歇。隨著「冷戰」重返人間,威權的陰影也再度籠罩世界各角落。盤整人類對抗威權的記憶,我們不只需要文字,更要讓記憶長出形狀,變得看得見、觸得著、得以身在其中,長出全新的思想與行動的力氣。 黃舒楣,台大建築與城鄉研究所副教授── 近年BLM運動影響跨界,曾推倒邱吉爾雕像而引發爭議。然而紀念碑、

銅像相關的記憶政治絕非新聞。鄭安齊這本細緻的考察研究,以德國歷史脈絡為主的探索,呈現了紀念碑在19世紀之逐漸增加,如何有效地協助建立了國家和人民之間的認同關係,透過物質及特定藝術形式,象徵物如何具體化記憶敘事,間接促成了政治的美學化,維繫政權更迭存續正當性相關的歷史敘事之延續或斷裂。所謂「過去」不一定很遙遠,如此書清楚指出,1951年,戰後西德首座紀念碑,與其說是追憶不過三年前之「過往」,更像當時呼應冷戰進行中的物質主張。 這本書即時出版,可讓難以自外於「記憶安全(mnemonic security)」、記憶武器化的華語圈讀者們提供很好的參照,畢竟不論是興建紀念計畫或重訪舊廟堂,人們的熱情

表達或冷漠忽略,都直接或間接地回饋了公共記憶的「形狀」如何存續。 顧玉玲,北藝大助理教授,作家── 記憶是多重且流動的,紀念卻不免壟斷、排他。本書以詳盡的歷史考查,搭配具體影像,並設計生動的圖表,呈現德國記憶工程的文化實踐與實驗,進一步追問:由下而上的紀念協商是可能的嗎?對於當下的台灣特別受用。以碑為鑑,民主化是永遠的現在進行式。 邵允鍾,中研院歐美所助研究員── 紀念碑的創作作為一種介入記憶政治的藝術行動,背後複雜的辯證在本書獲得淋漓盡致的討論。作者積累多年的研究成果一次呈現,除了知識含金量極高,書中針對具體個案的評論也往往蘊含深刻洞見,為德國的轉型正義提供了獨特而珍

貴的觀察視角。 張維修,不義遺址研究者── 紀念碑是權力鬥爭的結晶,在空間中傳達意志、記憶與價值,它們從來都不中性,而紀念碑是目的,還是達成目的的手段,不妨從本書爬梳紀念碑如何形塑共同體的德國歷史經驗,民主與極權、甚至納粹如何利用紀念碑來治理國家。 喀飛,台灣同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者── 對抗遺忘,才能讓迫害的歷史不會一再上演。德國透過紀念碑/紀念標誌面對記憶、回應受迫害者的經驗、反省歷史。其中包括了戰後半世紀1993年才開始倡議、2008年揭幕的「納粹時期受迫害同志紀念碑」。 《不只哀悼──如果記憶有形狀》深入各紀念碑/紀念物建立過程的權力角力

和辯證、民間意見進入決策歷程,讓人看到德國社會投注於平反和修復的豐富論述與經驗。對於近年高喊「轉型正義」、最常被關注的仍僅是政治犯平反的台灣,如何指認、平反白色恐怖期間同志遭遇的迫害,本書有相當的啟發意義。 賀光卍,工作傷害受害人協會專員、RCA員工關懷協會組織工作者── 正如同在台灣30年的工傷/殤運動中,工傷者與亡者家屬企圖用工殤碑,來重省、尊重、提醒壓迫歷史的存在,讓傷痛與怨恨推動社會朝向和諧共存前進。透過此書,讓我們參照與梳理受難者的紀念模式,並提醒我們持續由下而上的實踐,才能避免階級壓迫的記憶被遺忘。 林木材,TIDF台灣國際紀錄片影展策展人── 作者以強烈的觀察

意識,從東西德合併前後,以紀念碑、紀念館、歷史遺址、藝術機構等為主體,探索暗藏其中的歷史故事與創傷痕跡,成為一扇我們思考轉型正義的重要明鏡。 莊偉慈,C-LAB 策展人、前《藝術家》雜誌總編輯── 紀念碑所代表的意義,遠超過造形所能揭示的內容,而人們多半很難一眼看穿背後錯綜複雜的歷史脈絡。 鄭安齊透過深入的研究與書寫實踐,帶著讀者從不同角度理解紀念碑的設立,如何重構人們的記憶。特別是這些被建構出來的文化記憶,多半具有受調控或被簡化的疑慮。雖然紀念碑總被視為一個能填充歷史記憶的憑弔之所,但鄭安齊的文字也提醒我們:紀念碑的出現並非轉型正義工作的終點,相反地,在揭幕的那一刻,相關歷史事

件的處理工作,才正要開始。 陳佩甄,政治大學台文所助理教授── 此書基於台德間的參照與「紀念的形式」探討歷史轉型,並不以單一國族論述、範式化的形式為準則,而是呈現有機連動的語言、藝術、性別、情感如何塑造出紀念的形狀。以紀念為引,此書細緻地重讀20世紀德國重要的歷史事件,將已知的資訊作為記憶之線,編織出未知的心靈之所。 劉文,中央研究院民族所助研究員── 如何「哀悼」威權的記憶並不只是一個歷史的問題,而是當代民主政治的核心議題。在戰爭持續燃燒的歐陸,這片必須處理同時納粹與蘇聯共產壓迫的現場,紀念碑並非單一敘事的傳承,更是錯綜復雜的創傷生命的延續。 陳虹穎,政治大學創新國

際學院助理教授── 作者透過本書,提供都市、景觀、建築、政治、社會與藝術文化愛好者,一場生動的德國紀念地景的紙上走讀。透過他深入淺出的梳理,讀者將能一同思考:紀念碑/物如何書寫東西德從對立激化到統一的歷史?紀念碑/物的空間設計與物質化,如何為(創傷)歷史提供索引?甚至,紀念碑/物的生產或取消,如何反映德國社會為「轉型正義」求解的民主化過程? 蔡晏霖,陽明交大人社系副教授── 多年前,我還沒在街頭認識本書作者鄭安齊,就已經先認識他以藝術介入社會的精彩作品。多年後,我讀了《不只哀悼》,更驚豔於安齊能將德國社會透過藝術「處理歷史」的複雜歷史,梳理得如此清晰有力。原來,為轉型正義賦形的過

程,即便在德國也一路崎嶇。本書有脈絡、有方法,更有反思,值得每一位關心轉型正義的台灣讀者借鏡。 蔡明君,策展人、東海大學美術系專任助理教授── 我的台灣啟蒙,來得非常晚,那是在27歲隻身到國外求學後,透過許多對話與觀察感受到文化衝擊,且很大一部分是對自己的文化。期間去到德國旅行的經驗更是帶來巨大的震撼,當時參觀紀念碑與博物館,讓我想進一步探索台灣做了些什麼。在序言最後,作者掠美紀念碑藝術家約亨.蓋茨的概念說到:「願我輩會是最後一個需要研究這樣事務的世代[...]。當社會自集體至個人,都能常對歷史持警醒態度,並將公益實踐於現世之時,那就再也不需要任何的紀念碑了。」 本書從歷史發展、

案例分析來到當代討論,細膩整理出這些文化工程與歷史、政治、生活以及藝術創作者之間的複雜關係,每個篇章都發人省思,提醒作為藝術文化工作者的我們,在轉型正義與人權議題上擔負著開啟更多對話的角色,需一起繼續努力,朝向不需要紀念碑的那一日前行。

非營利組織失靈與治理:獨立評估機制之設計

為了解決社會團體 有 哪些 的問題,作者徐明莉 這樣論述:

不論是政府、企業或非營利組織都希望達到良善治理的目標,讓組織得以獲得外界的信任,但在實際運作的過程可能產生治理失靈的現象,而這些失靈問題,必須採取相關的機制加以解決。在公共政策領域中,已有相關學者歸納出市場或政府失靈的問題,以及提出如何解決的方案。本研究希望分析非營利組織失靈的問題,並且探討獨立評估機制是否能成為有效解決機制。因此,本研究運用文獻分析法、次級資料分析法、個案研究法等研究方式,一方面建構非營利組織失靈與獨立評估機制的理論意涵,二方面從實務個案中瞭解政府捐助的文化財團法人失靈問題與獨立評估機制可能解決哪些失靈問題,以及國內外推動獨立評估機制的個案資料,以瞭解成功的要素與設計的經驗

,三方面,從我國的脈絡瞭解非營利組織獨立評估機制的發展可能性。本文的研究發現包含:(1)從不同理論視角推論出非營利組織運作會產生「資源」、「治理」、「透明」、「責信」、「績效」失靈問題。(2)獨立評估機制具有獨立性、客觀性、專業性、透明性等四項核心要點,並且有多元角色,這些核心要點與角色功能有助於解決非營利組織失靈的問題,本研究也建構出獨立評估機制的理論基礎。(3)獨立評估機制的制度設計原理,涵蓋組織結構、角色功能與技術面向,並且獨立評估機制這些面向上可以有不同的選擇途徑。(4)政府捐助文化財團法人的個案經驗顯示,獨立於主管機關與政府捐助的文化財團法人之間的第三方獨立評估機制,可以成為政府以外

的外部治理機制,並且也有多元角色發展與組織設計的可能性,但扮演獨立評鑑角色的組織與政府的監督管理職權如何分配是相當重要的議題。(5)國內外獨立評估個案的重要啟示為機制成功上須建立組織的權威性,以及我國非營利組織領域中未有政府認可的專責評鑑組織或認證組織。(6)我國非營利組織領域未來推動獨立評估機制的發展上,特別需要注意的是第一方(政府、民眾、企業等)與第二方(非營利組織)對於獨立評估機制的角色期待與建立機制相關配套措施,以促進多元獨立評估機制發展的可行性。最後,在政策建議方面,包含:(1)加速《社會團體法》之通過,與財團法人之監督管理達到一致性。(2)以政府捐助的財團法人試辦獨立評估機制。(3

)促進非營利組織認證組織之發展。在研究建議方面,包含:(1)採取深度訪問或移地研究,瞭解國內外非營利組織外部獨立評估機制的運作經驗。(2)採取深度訪問法瞭解不同類型的非營利組織在組織失靈面向與對獨立評估組織的角色期待。(3)運用多元研究方法探討獨立評估組織對捐款行為的影響。