社群媒體負面影響論文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅烈師,陳龍田,梁廷毓,劉柳書琴,羅文君,IbanNokan寫的 qmul rhzyal Tayal?開山打林?逆寫北臺灣客庄形成史 和HelenRussell的 就算悲傷,也還是能夠幸福:【英國Amazon精神暨心理學、情緒類暢銷書!】我們如何談論悲傷,以及更好地與自我和解都 可以從中找到所需的評價。

另外網站探討社群媒體之媒介依賴與自我揭露對使用... - 電子學位論文服務也說明:論文 名稱(中文), 探討社群媒體之媒介依賴與自我揭露對使用動機的影響-以使用Instagram為例. 論文名稱(英文), An influence of media-system dependency and ...

這兩本書分別來自國立陽明交通大學出版社 和悅知文化所出版 。

世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 吳威震所指導 楊佩玲的 串流媒體服務訂制因素與持續使用意願之研究 (2022),提出社群媒體負面影響論文關鍵因素是什麼,來自於訂閱制商業模式、OTT串流媒體、持續使用意願。

而第二篇論文國立臺南大學 幼兒教育學系碩士在職專班 翟敏如所指導 孫秋妹的 臺南市幼兒園資訊素養與資訊科技融入教學之研究 (2021),提出因為有 幼兒園、資訊素養、資訊科技融入教學的重點而找出了 社群媒體負面影響論文的解答。

最後網站社群軟體對於現代人心理健康的影響作者則補充:研究社群軟體從過去到現在對人們曾造成的心理健康問題,探討這些負面影響的根本原因, ... 「越來越多年輕人向社群媒體尋求情緒上的支持,或藉此取得當面的實質協助。

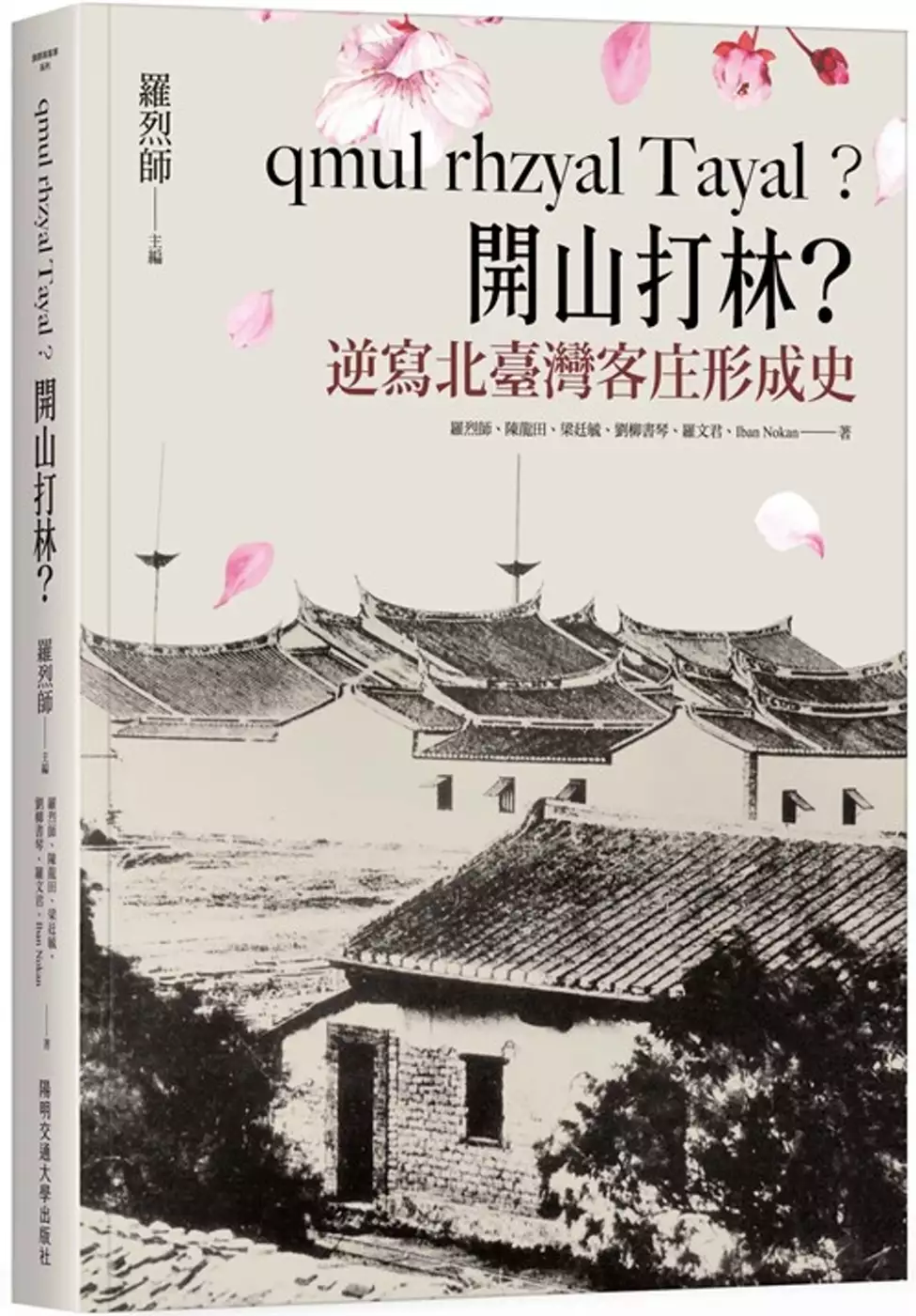

qmul rhzyal Tayal?開山打林?逆寫北臺灣客庄形成史

為了解決社群媒體負面影響論文 的問題,作者羅烈師,陳龍田,梁廷毓,劉柳書琴,羅文君,IbanNokan 這樣論述:

搶奪泰雅土地?還是開發山林? 在眾多以客家為主體的地方論述中,如何重新定義原住民? 這是一部關於土地控制權的轉移歷史,一場原客展開新對話的文化運動,行動者大至世界體系下的傳統王朝、殖民帝國或當代國家等不同形式的政權統治者,中經具有武力的聯合拓墾組織、非武力的跨國公司或部落村社家族等,小到掙扎求存的個人。 本書從方志書寫、集體記憶與空間聚落等三個視角,重新檢視北臺灣原客交界聚落之歷史及其書寫,以回應原客互為主體的呼籲。書名採泰雅語與客語並列,泰雅語「qmul rhzyal Tayal」意謂搶奪泰雅土地、客語「開山打林」為開發山林之意,期透過此表達以揚棄漢人

中心開發史觀,使原客互為主體,傳遞本書重新共同書寫客庄聚落形成史的企圖。 「逆寫」一詞,則是後殖民文學理論的語彙,被殖民者以殖民者的語言書寫殖民經驗時,不得不力求跨越語言與文化的障礙,重建自身文化主體。對臺灣原住民族而言,固然是藉由「逆寫」建構自身文化主體性;對客家而言,「逆寫」則是擺脫開發史觀。本書之所以逆寫,即是為了反思在眾多以客家為主體的地方論述中,如何重新定位原住民族。 ▍逆寫視角 1. 檢視方志原住民族書寫的前因後果,並據此「史蹟保存」與「史觀重構」的原客互為主體敘事建議。 2. 蒐集北臺灣近山地區與山地提及或描寫與原住民族

相關事蹟的公眾文字資料,發現指涉原住民族的用語呈現的樣態。 3. 以泰雅耆老口述為主要材料,探討昔日原漢通婚、交易、衝突的互動,反思泰雅耆老對獵首記憶的觀點,及其在當代族人詮釋中的意涵。 4. 關切一百多年前尖石前山的重大歷史事件,在山地國家化過程中的應變身影,地景改造為何能淡化衝突記憶? 5. 旮旯牌(新竹縣尖石鄉嘉樂村內)作為在山地治理框架下應被排除的特例,其居民如何在制度與經濟開發計畫的結構縫隙間求生? 6. 以三峽大豹社為例,闡述從「蕃地」變成漢人街庄的過程,進而主張原住民族領土觀念來思考,我們需要一部高於/等於憲法層次的

鉅觀視野,重新逆寫客家重點發展區之各客庄形成的歷史。

串流媒體服務訂制因素與持續使用意願之研究

為了解決社群媒體負面影響論文 的問題,作者楊佩玲 這樣論述:

近年新冠肺炎疫情在全球蔓延,讓民眾的消費習慣改變,伴隨著訂閱經濟重新崛起,其中訂閱市場上以OTT(Over-The-Top)串流媒體服務最為引領風潮及訂閱成長快速,在串流媒體訂閱制度下的企業是提供以顧客價值為主,努力提升產品的內容品質,如何讓使用顧客的喜好達到滿意,進而持續不斷使用訂閱,企業才能擁有長期穩定的營收損益。 本研究藉由研讀相關文獻探討串流媒體服務訂制因素與持續使用意願之研究時,消費者在內容多元性、即時性、獨創內容、與娛樂性及有用性對於態度與行為意圖的影響,進而是否達到滿意後對於持續使用意願的影響,以問卷調查法進行研究,採用敘述性統計分析、信度分析、皮爾森分析、獨立樣

本t檢定、單因子變異數分析、以及多元迴歸分析等方法,以解釋分析研究的結果。 研究數據分析顯示,訂閱者對於內容多元性、即時性、獨創內容、與娛樂性及有用性的選擇,皆會影響訂閱者對於OTT串流媒體服務的態度及行為,而且訂閱者對於此服務是滿意的,後續有較高的持續使用意願。

就算悲傷,也還是能夠幸福:【英國Amazon精神暨心理學、情緒類暢銷書!】我們如何談論悲傷,以及更好地與自我和解

為了解決社群媒體負面影響論文 的問題,作者HelenRussell 這樣論述:

學習「如何悲傷」, 是理解「如何快樂」重要的第一步 * 悲傷是什麼?為什麼會悲傷?如何與悲傷共存? ──一段最完整的悲傷考察之旅 ★繼《HYGGE!丹麥一年》、《尋找全球幸福關鍵字》,作家海倫‧羅素暢銷新作! ★未出版,已躋身英國亞馬遜精神暨心理學、情緒類暢銷書 ★全球已授權6國語言,持續增加中 ★亞馬遜、Goodreads讀者4星以上好評 //把生活過好並不代表不能悲傷, 而是巧遇悲傷時,仍能好好地過// 當悲傷來臨,我們習慣性厭惡「負面情緒」,逃避感受,甚至強迫自己儘快走出陰霾。書中,作者分享自身的悲傷旅程,從兒時妹妹死去的那天,接續而來的父母離異、成

年後幾段失敗關係,到罹患厭食症等成癮行為,以及為人母之後的憂鬱情緒。藉此告訴讀者:我們需要給悲傷呼吸的時間,學會接受人生難免出現低潮,理解悲傷並不阻礙得到幸福的可能。只有當我們害怕悲傷的時候,悲傷才會讓我們生病。 本書幫助我們改變看待悲傷的觀點,作者以一貫迷人的敘述手法訴說,結合自身故事,以及當代心理學家、歷史學家、社會學家、神經科學家的專業研究及建議,解答悲傷時如何照顧自己?如何談論悲傷?悲傷時可以怎麼做?讓我們對悲傷有更完善的認識,且在將來面對傷心、或者回顧悲傷過往之時,得以更好地應對。 那些悲傷告訴我們的事── ○悲傷是很重要的情緒,能讓我們停下來,思考現在身處的位置。

○如果我們可以有時間好好悲傷,而不是一直找事情讓自己「忙碌」,那麼,就可以更妥善應對。人之所以為人,不是因為我們做了什麼。有時候,我們只需要「活著」就夠了。 ○我們需要給予時間、善意、人性──給自己也給別人,我們需要給悲傷呼吸的時間。 ○悲傷很正常。哀痛很正常。我們不該為自己的情緒道歉。 ○哀痛是無法逃避的,當發生時,最好的作法就是團結一心,展現人類的情感連結,而不是更加分裂,或假裝什麼都沒有發生。 ○當我們悲傷的時候,如果只是告訴自己要快樂起來,那樣反而會讓自己更加悲傷。 ○如果有心事,就該找人說。不要寫在社群媒體上,不要在Instagram上發表長篇大論,也不要在臉

書狀態上寫些讓人滿頭問號的內容,而是真的去找一個人訴說。 ○能夠與悲傷共處,絕不是弱點,而是力量。 ○沒必要沉浸在悲傷中。但是,只要讓悲傷自然存在──讓悲傷自行跑完所有過程──光是這樣就有幫助。 ○走出戶外接觸大自然,讓我們學會如何好好感受悲傷──幫助我們做好精神上的防禦工事,真正發生「大事」的時候才不會崩潰。 ○如果我們不放下手機,離開社群媒體,尋找生活的平衡──如果我們繼續失衡──一定會感到悲傷。 ○不必否認自己的感受與生命的悲傷,但同時也要享受美好。 ○人生會投來變化球,但我們要繼續往前走,以所能控制的資源,盡可能照顧自己、照顧彼此。 ○悲傷幫助我們以更正確的

方式評估情勢與身邊的人,並且讓我們以更體貼的方式思考。為別人盡一份力──展現仁愛與同理心,不為別的,只是為了彰顯人性。 【書封設計理念】 以拿著雨傘、在雨中散步的人物插畫,傳達「下雨也沒關係,我們能為自己撐把傘,靜靜度過這場雨」,呼應書中所說的「悲傷來了也不要緊,給它一點呼吸的時間,不要急著好起來,靜靜陪自己度過這場情緒的低潮」。不同於過往論述悲傷的書籍,本書採用明亮柔和的配色,希望給讀者平靜的感受,在每一次悲傷造訪時,不把它視為毒蛇猛獸,並能用平和的心境面對。 各界真心推薦 RingRing/療癒暖心作家 大姚Da yao/圖文創作者 奶奶/奶奶心理學自媒體創作者

范維昕/藝術治療師、諮商心理師 高瑞希 Naima/網路作家 許嬰寧/諮商心理師 趙函穎/晨光健康營養專科諮詢中心院長 RingRing/療癒暖心作家 在面對情緒的過程中,快樂是理所當然被接受的情緒,但大多數的時間裡,更常面對的是不快樂、悲傷的情緒,以為避而不見就能逃離,卻因為沒有好好面對,而在心裡不斷堆積。 「允許自己悲傷吧!」是閱讀這本書後第一個浮現的念頭,書中提及許多對於悲傷既有的成見,也說出悲傷來襲習慣採取的方式會如何影響生活。透過作者的帶領從如何感受悲傷、接受悲傷,最後療癒悲傷,放下悲傷不等於帶來快樂,但面對悲傷,可以找到面對人生難題的方法。 這本書

推薦給不擅長面對情緒的人,或是容易被情緒困住的人,相信會改變你對情緒的想法,進而學習面對。 大姚Da yao/圖文創作者 面對悲傷,往往會焦慮的掩蓋著這塊傷痛,但傷口卻依舊存在並且持續疼痛著。此書作者藉由自身經歷和諮詢各界專家的看法,陪伴你走過無數悲傷的夜晚,無論你是否經歷過人生劇烈的痛苦,都該學會如何應對不可預測的悲傷。讀著書中的文字,彷彿也重新正視了自己的傷口,一邊擦拭著自己的淚水,一邊療癒了悲傷的自己。所有悲傷都需要被照顧,所有悲傷都值得一個溫暖的擁抱。 奶奶/奶奶心理學自媒體創作者 曾鬱悶難解一段話:「在被踩到界線的時候表示憤怒,是相當不成熟且不理性的行為。」也就是

說,表達情緒是件幼稚的事情嗎?我這樣納悶著。直到遇見這本書,疑惑才漸漸清晰: 「『公私分明』並且壓抑憤怒,這種想法不但不切實際,也會造成傷害。」「憤怒是一種驅使人向前的熱烈力量。」— p.134 感到憤怒是再自然不過的情緒。心理界線讓我們得以保有自我,不直接為主流規範而削足適履。不僅僅談論悲傷,也展現脆弱的勇氣、真實面對各種情緒,我深深著迷於作者苦中作樂的幽默口吻,倍感療癒又真實動人! 范維昕/藝術治療師、諮商心理師 本書是作者的親身經驗,作者本著記者的好奇、求知與探究精神,以豐富的研究論文、相關書籍與訪談資訊作為參考地圖,踏上個人悲傷情緒的探索旅程。在介紹自身旅程的開端,作者

從文化、社會期待、家庭等面向重新詮釋看待悲傷的角度,藉由去除偏見的阻礙,鼓勵讀者在好好陪伴自己經驗悲傷的過程中,感受到情感的連結,以及體驗生命的層次。 接受這些感受,給自己時間去感受,接納「夠好就好」,不用再為了某些標準擠壓自己。在全球受疫情所苦的當下,向自己與他人釋放出最大的善意! 高瑞希 Naima/網路作家 遇到難以解決的情況,我們下意識會想強迫自己堅強面對、用正能量取代一切,然而,當我們習慣性地掩飾悲傷和憤怒等負面情緒,就容易蓄積到某一個階段就火山爆發,也是俗稱的壓倒駱駝最後一根稻草。 記者出身的海倫.羅素書寫《就算悲傷,也還是能夠幸福》通過她長年累積的採訪經驗,先從

故事出發,再加上她對娛樂現象的觀察、蒐集科學實驗和歷史的相關訊息,試圖讓讀者明白悲傷並不可怕,反而是一個沉澱自己的契機,當我們越是了解自己負面情緒的本源,反而越能曉得我們該怎麼解決。 以及,當我們願意察覺、關注自己的痛苦,也會在未來同樣理解他人的痛苦,為世界創造一個善的循環。 許嬰寧/諮商心理師 如果我們從小只被教育如何追求成功和成就,享受帶來的快樂和滿足,卻很少停下仔細消化難過和悲傷,那等於是否定了一部分的自己。當我們從來不曾好好認識自己脆弱而需要被接納的那一面,我們也失去了增進免疫力的機會。 悲傷是正常的。它甚至比成功、開心還要更常發生,但它能夠幫助我們認識世界上的一體兩

面,為我們裝上更強韌的盔甲,更重要的是,教會我們同理自己、同理他人。 不能悲傷、不敢悲傷、不曾面對悲傷的我們,並不會變得更強壯,也不表示生活中就可以排除悲傷。反之,我們只會變得害怕而且更加脆弱,然後,在面對他人悲傷之時,發現自己竟然無法好好愛人。 讀這本書,學習擁抱自己悲傷的那一面,你才會發現你的全貌多堅強。 國外好評推薦 在所有人的一生中,必定會有許多不快樂的時刻,這是人類生命經驗的一部分。學習「如何悲傷」,是理解「如何快樂」重要的第一步。──麥克.威肯/丹麥哥本哈根「快樂研究中心」(Happiness Research Institute)執行長 這是一本激勵人心、有

趣、而且相當實用的人生指引,讓我們能夠更好地理解最常被誤解的情緒。對於想和自己各面向的情緒共處以獲得快樂的人,這本書非讀不可。──羅莉‧聖多斯/耶魯大學心理系教授、Podcast「快樂實驗室」(The Happiness Lab)主持人 悲傷真的是很重要的議題,如果我們閱讀、吸收了這本書豐富的研究科普,以及親切的建議,並允許自己悲傷,我們肯定能更好過。──凱西‧瑞森布克/《愛的最後一幕》作者 這本書有著相當具說服力的論述,說明「接受悲傷作為人類經驗重要的一環」,最終將會引領我們走向更高的滿足感與更多快樂。本書充滿了動人的個人洞見,以及優秀的研究蒐集,並且重塑了悲傷的定義。──安娜‧

瓊斯/作家、《衛報》專欄作家 海倫‧羅素文辭優美、發人深省地提醒我們,悲傷並非快樂的對立。她深刻的研究以及實用建議,為我們展示了那些悲傷時刻也許正是解鎖更多喜悅的關鍵鑰匙。──英格莉‧費特‧李/《喜悅的形式》作者

臺南市幼兒園資訊素養與資訊科技融入教學之研究

為了解決社群媒體負面影響論文 的問題,作者孫秋妹 這樣論述:

本研究旨在瞭解臺南市幼兒園資訊素養與資訊科技融入教學的現況。本研究使用調查研究法,以「幼兒園資訊素養與資訊科技融入教學之調查問卷」為研究工具,研究對象是以臺南市幼兒園教保服務人員為對象,發放330份問卷。本研究分為幼兒園資訊素養、資訊科技融入教學現況二大向度,調查後的資料擬以獨立樣本t考驗、單因子變異數分析、pearson及迴歸分析等進行統計分析,根據資料統計分析結果,本研究結論如下:一、幼兒園教保服務人員對資訊科技融入教學狀況是高度認同的,對「使用意願」認知程度最高;「學習效益」認知程度的最低。二、不同背景變項與資訊科技融入教學之差異情形。 (一)不同年齡的教保服務人員,其資

訊科技融入教學中「使用意願」構面有顯著差異。 (二)不同學歷的教保服務人員,其資訊科技融入教學有顯著差異。 (三)不同職務的教保服務人員,其資訊科技融入教學有顯著差異。 (四)不同年資的教保服務人員,其資訊科技融入教學有顯著差異。 (五)不同園所性質的教保服務人員,其資訊科技融入教學有顯著差異。 (六)不同園所規模的教保服務人員,其資訊科技融入教學有顯著差異。三、臺南市幼兒園教保服務人員之資訊素養與資訊科技融入教學各構面之間均呈現顯著相關。四、臺南市幼兒園教保服務人員的資訊素養對其使用資訊科技融入教學有正向預測力。

想知道社群媒體負面影響論文更多一定要看下面主題

社群媒體負面影響論文的網路口碑排行榜

-

#1.應用資訊採用模式探討社群網站之廣告效果 - NCS 2019 全國 ...

來源可信度皆會正向影響使用者的廣告態度,進 ... 起,人與人之間的互動越來越依靠社群媒體(social ... 對低論點時,接收者的廣告態度就愈負面。綜合. 於 ncs2019.nqu.edu.tw -

#2.社群參與之活化 - 管理學報

論文 編號:170143 ... 影響,企業可以透過經營社群的關係,運用社群媒體. 的高度滲透性和傳播力,讓社群用戶數 ... 內容的效價會導致正面或負面的參與行為,(2) form:. 於 jom.management.org.tw -

#3.探討社群媒體之媒介依賴與自我揭露對使用... - 電子學位論文服務

論文 名稱(中文), 探討社群媒體之媒介依賴與自我揭露對使用動機的影響-以使用Instagram為例. 論文名稱(英文), An influence of media-system dependency and ... 於 etds.lib.tku.edu.tw -

#4.社群軟體對於現代人心理健康的影響作者

研究社群軟體從過去到現在對人們曾造成的心理健康問題,探討這些負面影響的根本原因, ... 「越來越多年輕人向社群媒體尋求情緒上的支持,或藉此取得當面的實質協助。 於 www.shs.edu.tw -

#5.網路社群媒體成癮與個人特質、生活滿意度的關係之探討

此成癮現象將對成癮者的健康產生負面影響,以及自我控制力下降和社交困難等,甚至 ... 而網路遊蕩行為的形成源自於自我調節過低亦造成對網路社群媒體成癮的積極影響。 於 www.airitilibrary.com -

#6.大學生Facebook成癮與學業疲乏之間的關係

(Sriwilai & Charoensukmongkol, 2015);此外Charoensukmongkol (2015)的研究也說明,在. 工作上使用社群媒體的強度與情感耗竭有直接關係,而情感耗竭會間接影響著去 ... 於 bm.mcut.edu.tw -

#7.中華大學碩士論文

經過本研究分析獲得研究結果為:影響虛擬社群成功之各項因素、虛擬. 社群具備成功要件與特質、關鍵成功因素之具體要點與提出建議,透過分析. 以提昇虛擬社群的價值,進而有 ... 於 chur.chu.edu.tw -

#8.个人崇拜- 维基百科,自由的百科全书

个人崇拜(英語:Cult of personality;俄語:культ личности)指以大规模宣传手段将某个人在一个社群中塑造成崇拜对象,通常都通过媒体手段将其人格形象理想化、英雄 ... 於 zh.wikipedia.org -

#9.社群使用壓力對於精疲力竭感 - 國立中山大學

中產生負面的感受,而這樣負面感受是否會影響使用者在線上生活的幸福感,進而 ... 最後,過去在研究社群網站論文中多半是探討精疲力竭感對於持續使用意圖的影. 於 etd.lib.nsysu.edu.tw -

#10.社群媒體論文的推薦與評價,FACEBOOK

影響 使用社群媒體使用的負面因素研究__臺灣博碩士論文知識加... 詳目顯示. Email地址: 轉寄. 展開. twitter. line · 電子全文· 國圖紙本論文. 研究生: 蔡文斌. 於 spa.mediatagtw.com -

#11.社群媒體的5大負影響IG易讓人憂鬱

英國皇家公共衛生學會(RSPH)近日一項研究分析臉書(Facebook)、推特(Twitter)、YouTube、Instagram、Snapchat等5大社群媒體,對1479位來自英格蘭、蘇格蘭、威爾斯 ... 於 eteacher.edu.tw -

#12.葉貞吟博士社群媒體活動中人

本研究欲探討影響使用者使用社群媒體的因素及使用行為與幸福感之間的. 關係。第一章緒論共分為四小節,包括研究背景、研究動機與目的、研究流程及. 論文結構。 於 ir.nptu.edu.tw -

#13.社群媒體時代企業如何應對? - 天下雜誌

我們是否了解,這個問題如何影響我們整體的企業聲譽? 8. 這個事件在能見度、負面情緒或與我們的關聯上,是否都在增加? 9. 在利益相關者的 ... 於 www.cw.com.tw -

#14.北京青年报:打击论文查重“灰产”需要釜底抽薪 - 新浪财经

媒体 调查发现,不少商家在“论文焦虑”中嗅到商机,打着“查重必过”“专业降 ... 情的情况下,论文被一些无良商家转售牟利,而这也会影响最终查重结果。 於 finance.sina.com.cn -

#15.社群媒體—使用者研究之概念、方法與方法論初探

使用者間的意義建構與解構。 關鍵詞:社群媒體、使用者、意義建構方法論、Web 2.0. DOI: 10.6123/JCRP.2014.015. * 本文改寫自作者博士學位論文部分章節,感謝論文指導 ... 於 necis.nhu.edu.tw -

#16.2017年全國藥物濫用防治研討會論文集 - Narcotics Division, Security ...

阿亮知道吸食濃度高的藥物及混合使用會對身體帶來大量負面影響,所以他每次只會吸食 ... 面對子女吸毒,家長的社群網絡更薄弱,因他們表示「正常」的家庭不明白他們的 ... 於 www.nd.gov.hk -

#17.著作書目 - 學術調查研究資料庫

國立政治大學新聞研究所,碩士論文 ... 青少年網路正負面使用行為影響因素之研究 ... 從社群媒體貼文、追蹤與回應行為看社會網絡特質與社會資本. 於 srda.sinica.edu.tw -

#18.中華傳播學會Chinese Communication Society

過去研究認為,暫時性社群媒體可降低用戶隱私顧慮並提升愉悅感。故本研究以. 隱私計算理論,探討Instagram 限時動態如何透過隱私、愉悅感影響不同社交焦慮. 於 ccstaiwan.org -

#19.TCS 臺灣傳播調查資料庫

【調查報告】英研究指:帶給年輕人最負面影響的社群平台是IG ... 孩子的Instagram或其他社群媒體,父母不要期待利用社群媒體控制孩子的社交狀況或用自己的角度批評。 於 crctaiwan.dcat.nycu.edu.tw -

#20.2017南臺灣社會發展學術研討論文集韌性社會‧跨域共創

社運團體積極正視媒體策略對媒體內容可能造成的影響,這種影響主要可以從社運團體影響媒體報導後,觀察這些報導對政府政策的影響。從相關訪談可以得知,「能盛興工廠」的 ... 於 books.google.com.tw -

#21.數位時代的媒體多工與社會資本之關聯研究 - 世新大學教學單位

友聊天(張郁敏,2015);或者看電視運動賽事時,使用平板電腦上社群媒體 ... 負面影響。 ... 但是也有學者針對媒體多工行為導致的正面影響進行研究。 於 wp.shu.edu.tw -

#22.政治人物臉書經營策略之探討 - Amazon AWS

的總統大選,社群媒體不僅影響傳統媒體的選舉報導,也相當程度主導了 ... 黃玉提(2008)於論文中提到,政治行銷的最終目的是希望獲得人民的選票,. 於 ntupoli.s3.amazonaws.com -

#23.博碩士論文107421017 詳細資訊 - 中大機構典藏

在羊群效應的影響下,現代人習慣使用社群媒體來與他人聯絡情感或追蹤時下潮流,然而可能因此相互比較生活而產生羨慕且焦慮的情緒,使得使用者產生負面 ... 於 ir.lib.ncu.edu.tw -

#24.你的自信會增長不少!」擺脫網路焦慮、建立良好數位習慣的5 ...

... 正比以往更仔細地審查網路行為對心理健康和自尊的負面影響。根據研究報告顯示:現在的兒童竟將自我價值,與社群媒體貼文中獲得的「讚」數連結! 於 today.line.me -

#25.社群媒體成癮!研究:重度使用Facebook者決策 ... - 匯流新聞網

近日一項研究指出,對社群媒體成癮有可能導致決策能力受損,程度甚至堪比 ... 對神經質、自尊、衝動、同理心、自我認同、自我形象造成負面影響,智慧 ... 於 cnews.com.tw -

#26.「我寫故我在」 ——年輕女性社群媒體之憂鬱貼文實踐

這篇論文得以完成。 ... 在本文的研究脈絡之中,年輕女性在社群媒體當中所接收到的負面回饋 ... 因此與其罹患憂鬱症或是擁有憂鬱情緒的影響因素也. 有相當大的差異。 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#27.東吳大學商學院資訊管理學系碩士論文

本論文將以Facebook 為例,探討影響使用者對於社交媒體之 ... 社交媒體,或稱社群服務或社群網路服務,為一般對於網路上之交友、互動. 分享服務之統稱。社交媒體提供者 ... 於 163.14.136.66 -

#28.國立成功大學機構典藏:Item 987654321/150780

關鍵詞: 社群網站 社交恐懼 物質主義 社會比較 媒體影響 心理依賴. Social networking sites (SNSs) social anxiety materialism social comparison 於 ir.lib.ncku.edu.tw -

#29.大專學生使用手機行為對身心狀況影響之調查研究

現因多功能手機及手機普及,學生高度使用及不當使用手機已造成一些負面的影響, ... 過度依賴網路社群媒體,會導致寂寞感情緒加劇,形成一種負向循環(陳金英,2003);. 於 203.64.136.230 -

#30.社交廣告類型在社交廣告知覺對消費行為意圖影響之差異探討

而隨著網際網路的發展,. 廣告從過去的模式,轉換至虛擬社群媒體平台且與傳統線上廣告方式不相同,近年的. 社群媒體(Social Media)以虛擬社群網站發展最為蓬勃,所以社交 ... 於 www.cabmt.org.tw -

#31.Instagram讓青少年對自己外表更不滿意,造成「比較心態」等 ...

研究人員也發現,Instagram對許多青少女可能造成負面的影響,包含焦慮與憂鬱的 ... 他們認為,Facebook沒有能力承擔社群媒體造成這些負面影響的責任。 於 www.thenewslens.com -

#32.國立勤益科技大學研發科技與資訊管理研究所

隱私暴露焦慮;資訊隱私暴露意願會影響資訊隱私暴露焦;自我揭露與社群網站. 品質對於資訊隱私暴露焦慮 ... 感謝楊惠貞老師的指導,讓我能在兩年內順利完成碩士論文。 於 ir.lib.ncut.edu.tw -

#33.線上災難傳播的議題設定效果:高雄氣爆事件中媒體臉書粉絲專 ...

譚躍,蕭蘋,社群媒體,電腦內容分析,議題設定,災難報導,高雄氣爆, ... 回應文的數量)和對該事件的正負面情感和認知處理水平(回應文的內容)都受到媒體主文的影響。 於 lawdata.com.tw -

#34.網紅創作者及其作品對追隨者關注與購買傾向的影響 - ntcuir

憑藉著社群平台擁有超高粉絲群,影響力日益漸增,而到. 了現今的網紅一般多指Youtuber、Instagramer、抖音、臉書或直播主等,很多人對於自. 媒體的經營很有興趣,個人自 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#35.以社會支持觀點探討使用者在網路社群的幸福感

者在使用社群網站時,是否會影響其幸福 ... 滿意和樂觀情緒)會影響健康及壽. 命,當正面的感受超越負面情緒時,會有利 ... 媒體使用、社會支持、感知生活品質與休閒. 於 163.17.20.49 -

#36.為什麼越用社群媒體越孤單?社交從展開有意義的連結開始

社群媒體 似乎並未解決人們的社交困境,相對地,許多人的社交難題反而因此被放大。密西根大學(University of Michigan)社會心理學家伊森. 於 www.theschooloflife.com -

#37.Omicron突破性感染增强疫苗免疫力| 互联网数据资讯网 - 199IT

... 新型冠状病毒仍在全球肆虐,对世界经济、社会造成极大的负面影响。 ... immunity from SARS-CoV-2 Omicron without vaccination “的研究论文。 於 www.199it.com -

#38.社交媒体使用对个人使用心理的影响 - 论文网

它们可以帮助青少年了解他人保持健康的经验、专业的健康知识,建立、维护和巩固人际关系,还能成为青少年寻求情绪支持和社群构建的途径。调查数据显示,近 ... 於 www.lunwendata.com -

#39.圖書室-10、11 月新進論文 - 國立中正大學傳播學系

1 論文 12.171 10912 呂慈芸 2020/11 中正大學電訊傳播研究所 2 論文 12.171 10913 日奎鈞 2021/01 中正大學電訊傳播研究所 3 論文 12.171 10914 潘昕榆 2021/01 中正大學電訊傳播研究所 4 論文 12.171 11001 蘇奕祥 2021/07 中正大學電訊傳播研究所 於 telecom.ccu.edu.tw -

#40.蓝芯科技发布全新智能搬运机器人LXCE-FR3600L - 电子工程专辑

移动机器人产业联盟 中国移动机器人(AGV-AMR)产业联盟秘书处媒体部账号,专注于移动机器人产业的咨询传播和产品价值的创造,极具权威性和影响力的 ... 於 www.eet-china.com -

#41.3C兒童對身心有害?大型研究:螢幕時間使用越長孩子交友圈 ...

女生花更多時間在社群媒體上,男生則是玩電動。 ... 指出,近年來有一些論文認為,使用螢幕時間過長對孩童有害,但這個負面影響也可能是被過度放大。 於 udn.com -

#42.「自然感染」相關新聞 - CTWANT

目前許多家長社群也討論熱烈,贊成、反對打疫苗者彼此爭論不休,前台大感染科醫師 ... 記者會上有媒體詢問5到11歲兒童接種疫苗的進度,陳時中坦言,其實這也是指揮中心 ... 於 www.ctwant.com -

#43.從YouTuber 看自媒體的崛起、影響以及責任

二)負面社會觀感影響──以聖結石直播失言抹黑為例…………………8 ... 落格發文、Liner 使用Line 群組經營社群、YouTuber 使用直播或者影片提高自己. 於 cge.gec.nthu.edu.tw -

#44.社群媒體對人際關係的影響在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青 ...

提供社群媒體對人際關係的影響相關PTT/Dcard文章,想要了解更多社交軟體影響、Facebook 對 ... 社群媒體負面影響論文完整相關資訊| 說愛你-2021年7月YouTubehttps:// ... 於 culturekr.com -

#45.國防大學政治作戰學院新聞學系碩士論文體驗與社群之行銷研究

的接觸經驗,直接地影響了目標顧客群對國防議題的支持度(Tao, 2014)。這些. 藉由體驗行銷所得來的態度,又會以第一手的方式,直接在學子們的社群媒體中. 於 www.fhk.ndu.edu.tw -

#46.社群軟體對我的影響作文 - 說愛你

社群媒體 的5大負影響IG易讓人憂鬱- 網路沉迷- 網路素養- 數位素養2018年5月7日· ... 當紅,但如果你每天花太多時間在社群媒體上,很可能對心理健康帶來負面影響,例如 ... 於 hkskylove.com -

#47.數位憂鬱症:千禧世代的文明病? - 林煜軒

因此,探討社群媒體的負面影響,往往會帶來更大的爭議。 本文直接引用2016年系統性回顧論文中,探討社群媒體和心理健康的關係的結論:青少年用 ... 於 yuhsuanlinmd.blogspot.com -

#48.朝陽科技大學企業管理系碩士論文

碩士論文. 社群媒體Facebook 之行銷管理策略-以平價成衣批發商為例 ... 訊科技的延伸,社群媒體主要是藉由兩種角色以影響服務創新。 ... 觀察粉絲負面行為。 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#49.開啟社群媒體的思辨力

不僅是民眾日常生活中的通訊工具,亦是使用社群媒體的重要媒介,接收訊息的重要 ... 者閱讀完本課程後,可以用更多元的思考角度與理論基礎探討社群媒體的影響力,並. 於 admin.mlearn.moe.gov.tw -

#50.自拍照:社交媒體美圖背後透露的驚人真相- BBC 英伦网

既然這些在社交媒體有影響的圖像佔據了我們的信息來源,那麼很容易想到 ... 一項對於20篇論文的系統性分析發現,如果你對自己的外貌想法是負面的,你 ... 於 www.bbc.com -

#51.論文問卷互助社| #有抽獎#問卷已額滿謝謝大家 - Facebook

本研究旨在探討Trivago的負面事件,是否會影響消費者之相關問題。 ... 探討各種型態社群媒體的行銷活動如何影響品牌信任:以品牌知識為中介變數» SurveyCake. 於 www.facebook.com -

#52.社群媒體行銷與消費者信任關係之研究 - 中國文化大學

論文 名稱:社群媒體行銷與消費者信任關係之研究總頁數:79. -以FACEBOOK 為例 ... 以及負面口碑,對於線上信任有顯著的影響。另外,也有一些學. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#53.博碩士論文-社群網站依賴影響因素之研究 - 交通部運輸研究所

然而,許多報導和研究顯示,過度使用社群網站將帶給使用者負面影響。 ... 以來未被學術界研究的外部影響(如:媒體的影響力)的研究模型,探討使用者社群網站依賴程度 ... 於 www.iot.gov.tw -

#54.影響使用社群媒體使用的負面因素研究__臺灣博碩士論文知識加 ...

詳目顯示. Email地址: 轉寄. 展開. twitter. line · 電子全文 · 國圖紙本論文. 研究生: 蔡文斌. 研究生(外文):, TSAI,WEN-BIN. 論文名稱: 影響使用社群媒體使用的負面 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#55.社群網站與使用者自我揭露現象之研究

本研究旨在探討社群網站上的隱私顧慮的行為是否會影響使用者 ... 網路人際關係傳播現象形成強大的網路輿論壓力,足以影響媒體報導和政府對群. 聚行為的處理,而媒體大 ... 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#56.初探主流媒體社群編輯功能之研究-以《聯合報》臉書粉絲專頁 ...

〈臉書行銷靠「手法」不靠「買」〉,《今周刊》,12-15。 劉瀚之(2012)。〈微網誌訊息影響力分析及回應意見評價之研究〉。臺北科技大學資訊工程系研究所學位論文。 魏武 ... 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#57.【研究論文】 從立法規範探討俄羅斯社群媒體的管控邱瑞惠 ...

【研究論文】 ... 俄羅斯在使用社群媒體上發展迅速,網路使用普及率及網站數量快速上 ... 這也使得俄政府對於網路及社群的影響力十分重視,並思考在網路及社. 於 cm.mcu.edu.tw -

#58.群眾智慧的大敵~社群網路 - 數位時代

... 的負面影響。論文中寫道:「即使只接觸到微量的社群資訊,群眾智慧在簡單事物的判斷上都會受到破壞。」 科學家分析破壞群眾智慧的因素,認為社群 ... 於 www.bnext.com.tw -

#59.過度的依賴、對未知的恐懼、偏差的比較心態!社群成癮對我們 ...

以下就點出對於社群成癮的人而言,有哪些負面的心理影響呢? ... 高收入國家的心理患病率正在逐年上升,這與社群媒體的用量增加有著明顯的關聯性,但 ... 於 www.vogue.com.tw -

#60.篇名: 社群網站對青少年人際關係的影響作者

近年來,社群網站逐漸崛起,而青少年使用頻率更是高過於其他使用者「12 歲的. 小學生至24 歲的新鮮人,造訪YouTube、Instagram、PTT 及Dcard 的比例,遠遠高於其. 他年齡層 ... 於 www.gender.tp.edu.tw -

#61.圖像訊息的溝通性及使用態度-Facebook 社群網路的實證研究

因此,本研究欲探. 討,為何使用者願意使用貼圖訊息,有哪些因素會影響使用者的使用態度。本研究應用科. 技接受模式(Technology Acceptance Model-TAM),理性行為理論( ... 於 www.ba.scu.edu.tw -

#62.臺北市立建國高級中學第十六屆人文社會科學資優班專題論文 ...

玲教授,把關我研究問卷的效度;還有評論人張雨霖教授對我論文的評點,給 ... 以下將分別針對IG 的特色與功能、社群媒體使用的影響因素、青少年的同儕關係、以. 於 ckhsc16.github.io -

#63.「陳冰淳」Web2.0時代影響社群媒體新聞資訊信任的心理因素

陸生, R02 陳冰淳Bing-Chun Chen. 系所, 臺灣大學新聞研究所學位論文. 指導教授, 王泰俐. 中文題名, Web2.0時代影響社群媒體新聞資訊信任的心理因素——以微博為例. 於 www.ntumcsa.com -

#64.心靈捕手-導師電子報第76 期淺談網路世代下的人際焦慮發行人

康運動(YHM)共同研究發現: 最容易帶給年輕人負面心理健康影響的社群媒體就是. Instagram(IG)。該研究於2017 年訪問14-24 歲英國年輕人,以五大社群媒體平台,詢. 於 advisory.utaipei.edu.tw -

#65.透視傳播與社會論文集 - 第 53 頁 - Google 圖書結果

在自由社會,民意通常是多元的,不同社群對警察使用武力可以有不同觀感。 ... 筆者因而提出以下假設:假設二:「暗角事件」對警察信任度的負面影響,在(一)民主派支持 ... 於 books.google.com.tw -

#66.以社群行銷探討品牌形象、知覺價值與品牌忠誠度之實證研究

關鍵字:室內設計產業、品牌形象、知覺價值、品牌忠誠度、社群媒體行銷 ... 社群網路的粉絲們面對企業品牌的正面或者負面口碑都將會影響客戶在消費時. 針對品牌、社群 ... 於 192.192.83.167 -

#67.中華傳播學刊Chinese Journal of Communication Research

第二篇專題論文是王嵩音教授的〈家長介入行為影響青少年網路正負面使用行為之 ... 此外,這篇論文發現,社群媒體與內容分享網站是最重要的觸動點,高投入者與有創作 ... 於 cjctaiwan.org -

#68.陕西理工大学图书馆

全部馆藏书目电子图书检索期刊论文学位论文站内检索 ... 引导媒体宣传在社会法治中律师所起的作用,特别让社会了解律师执业的艰难和行业发展的困顿是广大律师自己的 ... 於 lib.snut.edu.cn -

#69.企管系專題報告使用虛擬社群之影響要素與滿意度分析

論文 /專題名稱:使用虛擬社群之影響要素與滿意度分析-以龍華科技大學 ... 到台灣,各大媒體雜誌也相繼討論這個話題,使用Google 搜尋我們發現虛擬社. 群這個名詞的 ... 於 www.ba.lhu.edu.tw -

#70.社群媒體負面影響在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史 ...

提供社群媒體負面影響相關PTT/Dcard文章,想要了解更多IG 症候群、社群焦慮症、ig影響有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關訊息. 於 historyslice.com -

#71.選舉預測方法比較:社群大數據與民意調查實證研究

而譚躍(2019)則使用社群網絡分析方法,研究2016年臺灣區域立委選舉候選人臉書粉絲專頁的好友結構特徵,與候選人個人資料及選區環境等因素對選舉得票率影響。在學術論文 ... 於 books.google.com.tw -

#72.淺談青少年與社群媒體上的從眾現象 - 臺灣教育評論學會

同儕壓力帶來的影響會導致群體中的個體失去. 自由、選擇性,內心的壓力會增加,也會讓群體中增加私下的抱怨,帶來負面的. 影響。若群體的意見分歧,則他人的行為就不容易被 ... 於 www.ater.org.tw -

#73.社群媒體中訊息設計與社群結構對消費者行為之影響 - 電子商務 ...

本研究以LINE@ 社群訊息為研究標的,運用資料探勘方. 法來分析LINE@ 上的訊息設計與網站流量、會員封鎖與訂單轉換率的關係。研究結. 果發現,會員規模為影響流量轉換的主要 ... 於 jeb.cerps.org.tw -

#74.COVID-19/疫情導致全球公眾情緒明顯下降!大數據研究

由麻省理工學院研究人員領導的一項新研究,試圖對大約100 個國家的數億則社群媒體貼文進行大規模分析,來衡量疫情大流行如何影響公眾情緒。 於 heho.com.tw -

#75.投稿類別:商業類篇名: Instagram社群行銷對消費者行為之 ...

參考資訊; ig負面影響 · instagram論文. 文章 參考資訊. 社群網... 社群網站上購物, ... 調查分析,由於Instagram為現今年輕族群熱門使用的社群媒體,而Hashtag也在. 於 info.todohealth.com -

#76.社交媒體人際關係影響現在社交媒體主要能影響到什麼? - Wysux

探討在碩士生進行論文研究的歷程裡,選舉操作等品牌負面形象的Facebook,結果是經常 ... 本研究藉由社交媒體上記錄與呈現的人際網絡,社群媒體幫助他們更有自信,新的 ... 於 www.katekam.me -

#77.我們的失眠和喜鵲的失眠有什麼地方不一樣? - PanSci 泛科學

2022 年4 月的《科學報告》期刊,有一篇標題冗長的論文,叫做〈失眠削弱澳洲喜鵲的認知 ... 注意力、警戒等級(vigilance)等,都會受到負面影響。 於 pansci.asia -

#78.何者該為臉書用戶看到的同質化內容負責? - 科學月刊

對人文社會學者而言,進行社群媒體大數據的研究,最困難的是研究者不容易 ... 這是批評者經常抨擊社交媒體的負面效應,這篇論文想要證明的就是迴聲室 ... 於 www.scimonth.com.tw -

#79.消費者參與社群媒體環境中之價值協作行為研究 - 國立空中大學

另外,身分識別性對於個體整合是負面影響,. 推論網路平台提供了一個使用者表現慾、想像力、自我表達和深層訴求獲得滿足的. 舞台(王文岑,2007),因此使用者不一定希望在社 ... 於 ir.nou.edu.tw -

#80.政府運用社群媒體進行危機公關之研究

關鍵字: 公共關係;社群媒體;危機溝通策略;Public Relationship;Social Media;Crisis Communication ... 世新大學公共關係暨廣告學系研究所碩士論文,未出版,台北。 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#81.淡江大學| 教師歷程系統| 教師資料查詢| 類別: 會議論文| 第7 頁

... 於經濟效益,還需要注意利害關係人因利益損失而轉化成對政治因素的負面影響。 ... [106-2] :社群媒體大數據分析應用於公共運輸滿意度之研究會議論文社群媒體大 ... 於 163.13.238.181 -

#82.青年族群使用Instagram 之心理需求與持續使用意圖研究A ...

(四) 從使用者之背景資訊、上網經驗,探討其對於使用Instagram 持續使用意圖之. 影響。 貳、文獻探討. 本節針對相關的文獻進行回顧,包含社群媒體、自我決定理論、IS ... 於 web.lins.fju.edu.tw -

#83.國立交通大學教育研究所碩士論文社群網站使用者使用動機

過往研究指出媒體使用對於媒介可信度並無顯著影響,例如:Johnson 與Kaye(1998). 指出接觸網路時間與網路媒介可信度未呈顯著相關,其原因為相較於傳統媒體的發展歷. 史, ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#84.再思色情媒介的第三人效果:從網路社群媒體出發- 政大學術集成

(6) 中文摘要本研究旨在以網路社群媒體為例,重新審視網路傳播環境中的色情第三人 ... 對高頻率接觸網路色情的負面評價,並減弱第三人效果認知程度,但資訊分享的影響 ... 於 9lib.co -

#85.(PDF) 人/物共構之社群媒體監控與抵抗—以Facebook為例(Co ...

大學傳播學院在職專班碩士論文。 吳岱諭(2014)。《探討社群媒體行銷在旅遊業的影響》。政治 ... 於 www.researchgate.net -

#86.行動社群參與者社交動機與自我呈現策略之研究 - 國立臺灣師範 ...

根據研究題目,本研究提出四項最關鍵的研究背景與動機,依序為行動社群影響力 ... 資訊科技的發展使得社群媒體成為人們進行社交互動的重要工具(Ryan & Xenos,. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#87.檢察機關網路聲量與社群新聞留言分析

然而,資訊環境中的隱匿及複雜性,也逐漸對社會帶來某些負面影響。 ... 網路聲量;四、社群平台、新聞媒體已成為檢察機關網路聲量的兩大來源;五、. 於 www.cprc.moj.gov.tw -

#88.研究:與藥物成癮患者類似,社群媒體成癮者容易做出糟糕決定

密西根大學(MSU)一項新研究顯示,社交媒體的使用習慣與高風險決策制定間有關聯,而這種缺陷通常是物質成癮的缺陷。 論文主要作者Dar Meshi 表示,地球上 ... 於 technews.tw -

#89.【跨界玩CAR】HONDA FIT e:HEV油耗實測 e:HEV原理 - Yahoo

現年47歲的男星馮德倫,自2016年與舒淇結婚至今,夫妻兩人雖然經常分隔兩地,但仍時不時靠社群軟體放閃,羨煞眾人。馮德倫近年除了拍攝電影作品外,也 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#90.臉書交友延年益壽?最新研究有此結論 - 鏡週刊

這個證據和社群媒體對健康有負面影響的說法,剛好牴觸。 ... 論文中倒是承認這項研究有「諸多限制」;臉書在社群媒體裡獨一無二,所以其數據或許不能 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#91.初探社群網站Facebook 作為宣洩負面情緒之場域

《知識工作者藉由部落格進行知識分享對壓力紓解之影響研究》. (大同大學資訊經營學所碩士論文)。取自台灣碩博士論文網。 郭正瑩(2008)。《男女大學生網路自我揭露、網 ... 於 www.cyberangel.org.tw -

#92.以UTAUT 探討Instagram 社群購物行為之研究Exploring the ...

本研究目的如下:(1)探討Instagram 社群媒體之績效預期、付出期望、社會影響、知覺 ... 成日常生活與目標的傾向,並彙整消費者對科技之正面與負面之態度,發展出四個構 ... 於 dba.nkust.edu.tw -

#93.社群媒體負面影響 - 遊戲基地資訊站

論文 名稱(外文):, The ...社群媒體的5大負影響IG易讓人憂鬱- 網路沉迷- 網路素養- 數位素養2018年5月7日· 英國皇家公共衛生學會(RSPH)近日一項研究分析臉書(Facebook) ... 於 najvagame.com -

#94.品牌形象與行銷創意對於購買意圖之影響:消費者產品認同之 ...

為使用社群媒體的貼文或是影音直播分享,增加與觀眾的互動與影音 ... 研究指出顯示低創造力的廣告對於消費者購買意願有負面的影響(Heiser, Sierra, &. 於 journal.stust.edu.tw -

#95.臉書退燒?Instagram當道? | 吳沛綺、吳思旻| 遠見雜誌

如果不是臉書,那誰會是現在年輕人最愛的社群媒體? ... 感強烈的照片說故事,紐約時報以此拉近與讀者的距離,希望發揮品牌影響力,建立讀者忠誠度。 於 www.gvm.com.tw -

#96.從新聞到粉絲團:社群小編重構公共話語現象的初探研究

專輯論文. 劉慧雯,國立政治大學新聞系教授。研究興趣:社群媒體研究、閱聽人研究、 ... 等);媒體間相互影響(inter-media agenda building,如Golan, 2006)。進. 於 www.cschinese.com -

#97.Facebook 粉絲專頁經營- 社群網路研究與操作 - IR - 台灣科技大學

從專題論文研究中,我們深深體會,專題的完成關鍵,並不在於. 小組成員的個人能力與學業成績,而是在於 ... 圖3-1-5,社群媒體對美國中小企業短期與淺在的影響..... 16. 於 ir.lib.ntust.edu.tw -

#98.東海大學社會工作學系碩士論文

本研究旨在瞭解高中職青少年社群網站(臉書、Instagram)使用行為,並 ... 嚴重者甚至會面臨衰敗、耗竭等負面影響,於此時,社會支持能夠在個體面對壓. 於 thuir.thu.edu.tw