種籽設計 網站的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇・史都華-史密斯寫的 你的心,就讓植物來療癒:劍橋出身的心理師帶你以自然與園藝,穩定內在、修復創傷 可以從中找到所需的評價。

國立屏東科技大學 食品科學系所 邱秋霞、劉俊宏所指導 劉忠翰的 篩選本土性酵母菌釀造台灣清酒之探討 (2020),提出種籽設計 網站關鍵因素是什麼,來自於釀酒酵母菌、乳酸菌共酛酒母、臺灣清酒、頂空固相微萃取法 (HS-SPME)、粳米高雄147號 (KH147)、發芽糙米 (GBR)。

而第二篇論文國立臺中科技大學 商業設計系碩士班 連德仁所指導 李思岑的 「節果」—以臺灣二十四節氣之果物紋樣應用於金工飾品之創作 (2014),提出因為有 二十四節氣、果物、琺瑯、敲花、金屬線編織的重點而找出了 種籽設計 網站的解答。

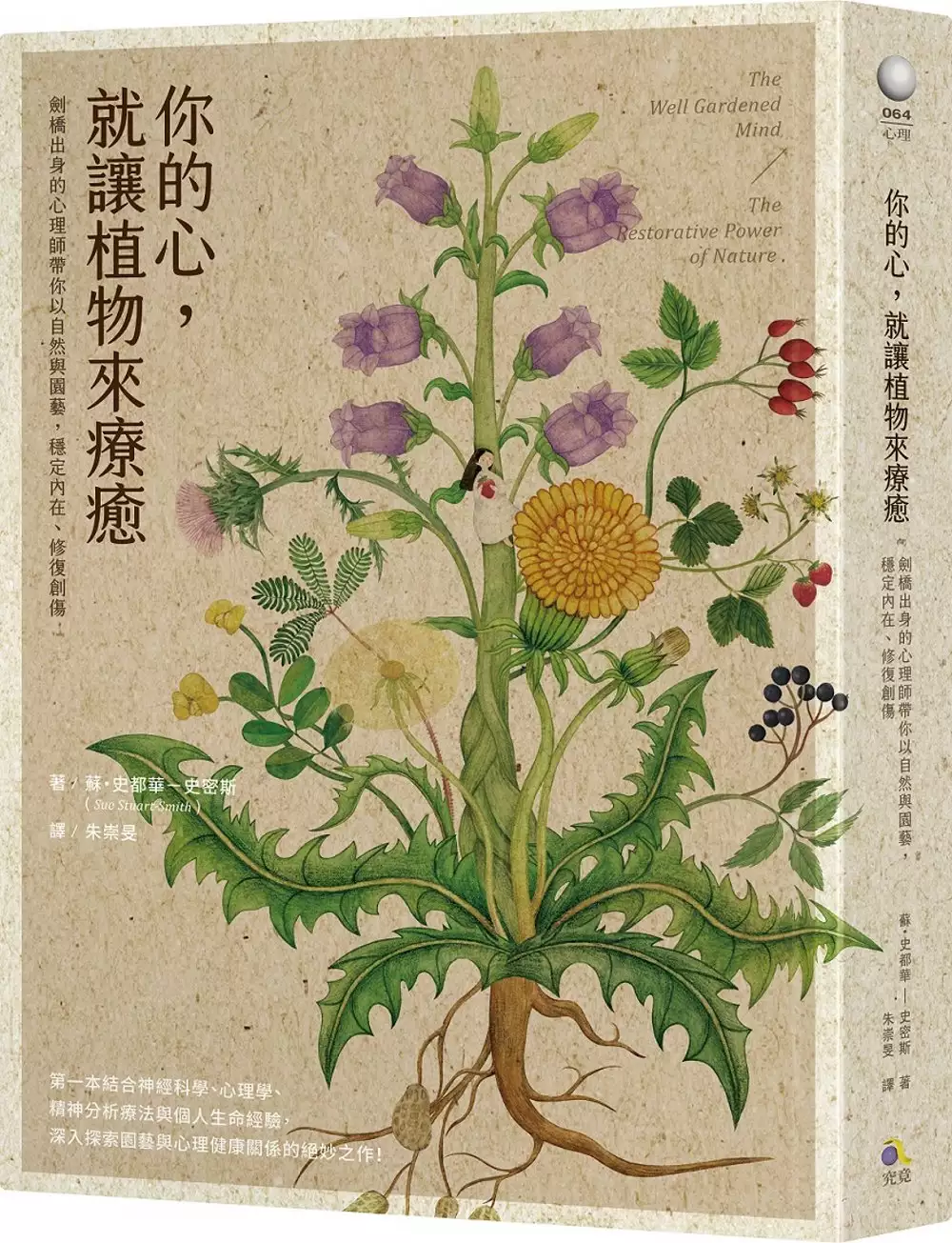

你的心,就讓植物來療癒:劍橋出身的心理師帶你以自然與園藝,穩定內在、修復創傷

為了解決種籽設計 網站 的問題,作者蘇・史都華-史密斯 這樣論述:

這本書裡有很多東西可以養活我們的靈魂。──《泰晤士報》 ★《泰晤士報》年度百大最佳書籍 ★2020年英國溫萊特自然寫作獎入圍 ★《Garen & Gun》年度選書★台灣版封面,特邀曾獲iF包裝設計獎、金鼎獎、亞洲最具影響力設計獎、金點設計獎的【種籽設計】操刀,其手繪植物日曆《花曆》《蕨曆》深獲各界好評 第一本結合神經科學、心理學、精神分析療法與個人生命經驗, 深入探索園藝與心理健康關係的絕妙之作! 「只有在種花時,我才覺得自己很好。」 「這裡有一棵樹,我就坐在這裡,它給我一種平靜的感覺。」 「照顧花

園,讓我比較可以感受到生命,也比較不會覺得五感負荷過重。」 「培育花卉就表示你一直在對某個東西做出貢獻,它們就會回饋你。」 種植給人帶來的力量,比任何事物都更有效地促進了信任與合作。 ● 許多人都在與大自然相處的空間中,以更具創造性的故事定義自己的人生: 在一戰成為戰俘又歷經勞動營的外公,僅靠園藝活動就恢復身心健康; 不認為自己值得過好生活的單親媽媽,重新整理花圃後找回亟需的自我價值; 深受創傷的退伍軍人,單單與樹木相處,就能再次對人生敞開心扉。 ● 親手種植、親眼觀看植物時,可以得到心理、社交與身體上的益處: 親

手觸摸土壤中的細菌,能刺激大腦分泌多巴胺,達到平撫情緒的效果; 望向馬路旁的行道樹,就能達到靜心的效果,提供宛若加薪一萬美元的快樂; 只綻放一夜卻不減美麗的花朵,其無常能強化我們對生命的享受。 英國著名精神科醫師暨心理治療師,結合自身對園藝的喜好,透過神經科學、心理學、精神分析、寓言故事與人生經歷,以及藉由園藝治療轉化生命的真實案例,全面呈現大自然無所極限的龐大療癒能力。走進植物的懷抱,能幫助迷失方向的我們,走出創傷、疾病與傷痛的迷宮,找到自己在世界上的地位。 各界推薦 哈克(諮商輔導博士) 海苔熊(心理學作家) 廖曼利(AHT

A美國園藝治療協會註冊園藝治療師) ──專文推薦 淦克萍(「種籽設計」總監) 黃盛璘(園藝治療師) 龜背芋與她們的產地 這位太太愛植物 IG版主 Kim ──好評推薦 ●史蒂芬・佛萊,英國著名演員暨作家 強烈推薦!這是多年來我讀過的最明智的書……講述患病的心靈如何找到與自己重建聯繫與信心的方法。我在精神病學和心理學的歷史方面學到很多東西,更不用說還有很多關於心靈和花園的實用技巧。 ●安德魯・索羅門,《背離親緣》《正午惡魔》作者 在這本溫和且充滿智慧的書中,探討了土地與心理健康的密切關係,論證

園藝增強我們內在活力的各種場合與方式。更揭示關於思想、身體及人類內外相互聯繫的深刻真相,完美結合熱情與慷慨。 ●艾德蒙・德瓦爾,《琥珀眼睛的兔子》 作者令人信服且深刻。說明接觸園藝和自然世界,會對我們的健康產生多大的影響。這本書來得正是時候! ● 蒙蒂・唐,BBC著名電視園藝節目《園藝世界》主持人 借鑒了作者身為精神科臨床醫師和園丁的經歷,成為這樣一本重要且及時的書。我呼籲大家都來讀讀這本書! ● 瑞秋・德・泰姆,BBC著名電視園藝節目《園藝世界》主持人 以豐富的內容,抒情、動人且優美的寫作風格,探索並慶祝人類與植物的真實

聯繫。 ●伊莎貝拉・崔里,英國作家、旅行記者 引人入勝、鼓舞人心,而且非常動人!作者從事園藝療法的旅程,揭示我們與自然的聯繫有多深、把自然隔絕在外有多危險,以及自然給予的復原力又有多大。 讓我們都重新回到土壤的懷抱吧!這本書是種充滿活力、富有同情心的勸告。 ●淦克萍,種籽設計總監 手指沾滿泥土,大量流汗整理院落,然後潔淨,我彷彿充滿植物的心智。邀請你展讀本書。 媒體推薦 ●《星期日泰晤士報》 有史以來最有原創精神的園藝書! ●《泰晤士報》 結合觀察、園藝、文學和歷史……這本書裡有很多東西可

以養活我們的靈魂。 ●《觀察家報》 引人入勝!作者透過本書,提供讀者非常不同的體驗。希望這本書不僅能改變你我的觀點,更能幫助最需要的人。 ●《衛報》 這是一項溫馨勵志的研究,涉及照料花園和種植的特殊樂趣。作者藉由她真誠的論點講述自然對我們的好處、透過神經科學的研究與病人的真實感受,闡述透過園藝治療改善的人生。 ●《Gardens Illustrated》雜誌 一本非常明智又令人感到舒適的書。作者的文字有股簡約的優雅風格,知道如何完美且輕鬆地詮釋專業的內容。加上她對人類心理的深刻理解,更使這本書的內容如此令人著迷。

● 《時人雜誌》 身為精神科醫師和園藝愛好者,作者帶我們探索透過與自然大地的連結,對我們心理健康的益處。這是你我可以立即應用的。 ●《紐約客》 走進花園對你有好處,這事實雖然不言而喻,但這本書能告訴你更多、更廣的證據。 ●科克斯書評(星級評論) 充滿驚喜和驚奇。作者根據自己對園藝歷史的深入了解、實地走訪許多治療性花園,以及許多專業人士與患者的訪談,提供經過深入研究的內容。 ●《書單》雜誌 明智、有見地又深具說服力。作者針對園藝治療特性既深切又敏感的論點,非常適合當前的焦慮時代,更為如何應對困境提供了個人相關

的觀點。 ● 《金融時報》 精神病學與古老的園藝藝術之間,有著令人著迷的共同之處! ● 最受歡迎的報攤女性雜誌《女人世界》 本書提供科學實證的洞察力,幫助你我了解大自然的療癒效果……這是一本歡樂又和平的讀物。 ●英國時尚雜誌《Stylist Magazine》 一本令人振奮的書。講述園藝的力量及其如何改變人們的生活。

種籽設計 網站進入發燒排行的影片

雲石吧桌前,甜品界紅人、ATUM Desserant老闆郭健邦巧手一展,撒上花瓣,他那道匠心設計的甜品花椒野莓Burratta芝士沙律,即時落英繽紛。不光好看,野莓夾雜花瓣,再碰撞Burratta芝士,擦出特殊的味道火花。郭健邦說:「懂得運用的話,可以透過食用花獨特的味道提升甜品的層次。」菜式雖好,也要嬌花扶持,這位甜品師沒有言過其實,食用花這片「食桌綠 葉」一點也不甘草!

ATUM Desserant採用的食用花,來自本地品牌花咏。走進花咏位於元朗的農場,腳踏的竟不是泥土,而是石屎地,舉目所見的不是遼闊田野,竟是一排排貨櫃箱。原來花咏是一個採用現代化系統種植的小型農場,食用花離地栽種於傳統溫室及環控溫室。在傳統溫室,透過搭建水簾、風機、遮陽簾,調控濕度、溫度及光度,讓食用花在穩定的環境生長,減低風雨的侵擾。由於傳統溫室始終難百分百擋去風雨,故這裏又把貨櫃箱改建成一個環控溫室,透過種植燈、放濕系統等設備,控制濕度、溫度及光度,令食用花滴雨不沾,絲風不侵。

科學化的種植環境無損賞花雅興,因為溫室內的繁花勝景不比田野的失色。石竹、玫瑰、天竺葵、三色菫、五星花、幸運草花、茴香、秋海棠,朵朵小花,在各自的盆栽 上中展風姿,或艷或素,或濃或淡,或媚或雅。繁花之中有個戴着草帽的身影鑽來鑽去,帽子一掀,原來也是個可人兒。她是花咏主理人Silvia。看她膚質好得令人妒忌,自稱種植數載,豈有說服力?

其實她是平面設計師,坐冷氣房多於勞動,數年前愛上耕種,開始當上假日農夫,後來誤打誤撞認識了食用花,被花的美及花的味所吸引,半農半職地展開食用花種植事業。花的美,大概天下女人都懂,花的味是怎樣一回事?Silvia說,花的味道極豐富,例如,幸運草花有陣醬酸味,夏菫帶清爽甜香,薄荷花入口先嘗怡人的薄荷味,後溢出甜味。所以食用花不光好看,還是很好的天然食材,令餸菜的味道生輝。

由於食用花是食材,種植過程比一般觀賞花講究,須採用特定的種籽,且種植過程不能使用化學農藥,確保每塊瓣都沒有任何損害人體健康的人工物質。農夫得每日修剪盆栽,除雜草,採花瓣,保持植物的新陳代謝,「花瓣不採便會枯萎,就是浪費,還會影響下一個生長循環。」花瓣逐一採下,還得細心挑選,只要稍有瑕疵,例如外反、有乾紋等,就被視為不合格,不能使用。挑好的花瓣被包裹好,放進雪櫃保存,並在一周內,讓花瓣以最鮮嫩的狀態直送餐廳。

ATUM Desserant老闆郭健邦說,本地食用花勝在新鮮,而Silvia的出品品質穩定外,她亦願意花心思跟廚師鑽研新食材。這份用心,有時比千挑萬選的花瓣更難得。

Facebook:花咏Flowering

採訪:周燕

攝影、剪輯:謝致中

===================================

立即Subscribe我哋YouTube頻道:http://bit.ly/2Mc1aZA (飲食男女)

新店食評,名家食譜,一App睇晒!

立即免費下載飲食男女App: http://onelink.to/etwapp

《飲食男女》Facebook:http://www.facebook.com/eatandtravel

飲食男女網站:http://etw.hk

Follow我哋Instagram,睇更多靚片靚相:http://bit.ly/2J4wWlC (@eat_travel_weekly)

篩選本土性酵母菌釀造台灣清酒之探討

為了解決種籽設計 網站 的問題,作者劉忠翰 這樣論述:

清酒係以米、米麴、酵母菌及水作為主原料,利用米麴之酵素將米澱粉糖化,同時以酵母菌於酒母中進行並行複式發酵,再以批次式饋料法釀造成清酒,為一種應用微生物發酵之傳統釀造酒類飲品,其以1麴 (製麴米品種及精白率)、2酛 (酒母製作方式及酵母菌) 及3釀造 (發酵參數因子之設定及控制) 描述製成清酒之關鍵主因,而根據文獻指出清酒具有300多種發酵產物,包含糖類、胺基酸、有機酸及香氣化合物。本研究應用微生物技術篩選出本土性酵母菌,選以臺灣粳米品種高雄147號 (Kaohsiung 147 japonica rice) 作為原料,進行釀造臺灣清酒之探討,將高雄147號之白米蒸飯接種市售米麴菌 (Aspe

rgillus oryzae) 製成米麴經分析酵素活性後,再以該品種之白米及發芽糙米 (Germinated brown rice, GBR) 蒸飯,個別接種Lactobacillus plantarum 7-40乳酸桿菌,並分別與經過篩選及鑑定之酵母菌製成共發酵清酒酒母,分析酒母之總菌數、pH值、總酸度、總胺基酸度、可溶性固形物及換算其日本酒度值 (Sake meter value, SMV),經實驗證實可利用乳酸桿菌所產生之乳酸使pH < 4.6形成酸性酒母,省去清酒製程中需添加之食品添加物乳酸。將發酵完成之酒母擴大培養成10公升之清酒酒醪,於發酵完成後分析清酒之甲醇、乙醇 (酒精度)、葡

萄糖、乳酸及γ-胺基丁酸 (γ-Amino Butyric Acid, GABA) 等相關成分,其結果依序分別為甲醇介於70-80 ppm、乙醇 (酒精度) 12-16% (v/v)、葡萄糖含有50-60 mg/100 g、乳酸含有700-800 mg/100 g及GABA含有5-20 mg/100 g之間,再以頂空固相微萃取法 (Headspece-Solid Phase Microextraction, HS-SPME) 於氣相層析串聯質譜儀 (Gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS) 中分析自製高雄147號純米酒與高雄147號發芽糙米酒,以

及臺灣地區玉泉系列清酒、國立臺灣大學森の藏台灣清酒純米大吟醸、日本地區月桂冠100%特別純米酒以及獺祭系列純米大吟釀等市售清酒之主要香氣化合物,結果發現日本獺祭純米大吟釀 (獺祭23、獺祭39及獺祭45) 所有組別中,皆測得與其他臺灣及日本地區之市售清酒較為缺少之癸酸乙酯 (Ethyl decanoate) 香氣化合物,而自製清酒雖然無使用較高度精白率之米原料,所有組別中亦可測到癸酸乙酯,但與日本獺祭純米大吟釀相比該香氣化合物較為微量。本研究回顧整理出清酒與多元飲食文化酒食 (餐酒) 搭配之可行性模式,期望促進國產稻米糧食之應用性,透過研究糧穀類原料釀酒之相關知識及附加價值等機制,可望促進增加

家庭式農民或原住民等小規模糧食生產者之收益及提高農業生產力,以對應聯合國永續發展核心指標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 具體目標2.3其中之知識 (knowledge) 與增值 (value addition) 等核心價值。

「節果」—以臺灣二十四節氣之果物紋樣應用於金工飾品之創作

為了解決種籽設計 網站 的問題,作者李思岑 這樣論述:

臺灣有著得天獨厚的地理位置,同時擁有熱帶與亞熱帶兩種不同的氣候環境,豐沛的雨量及綿延聳峻的山丘,孕育著多樣化的物種和多彩多姿的文化,社會大眾對這片土地的愛護,而這份情感也漸漸地轉移為對國家的認同,而臺灣的美是需要慢慢去品味、細細的觀察與維護才能感受到的。 幾千年前農民曆出現,這「中國發行量最大,歷史最悠久的書」,把一年中的十二個月分成二十四個節氣,隨著氣候溫度的變化,農民看著節氣,將所有的農事活動做了最適切的安排,是先民流累積無數的經驗,留下的智慧,培育出各個果物,除了亮麗飽滿的外型與色澤,特殊的紋理也吸引人們的目光,要與世界分享的是「水果王國」的美名,也是最重要的在地文化。

有鑒於此,創作者將依據二十四節氣盛產的二十四種果物作為創作核心,希望透過二十四節氣的果物述說屬於臺灣的故事,並保留臺灣農村的純樸及信念。本創作藉由金屬工藝中的「敲花」、「琺瑯」與「金屬線編織」技法,結合小品文的情境融合,為每件飾品賦予新的意涵,突破以往創作型態,探索金屬線編織的美感表現,並以透明與不透明琺瑯交錯呈現表現於作品中,希望藉此創作發揚臺灣的節氣與果物文化,更冀望能喚醒人們對於臺灣這份土地的熱愛與情感。