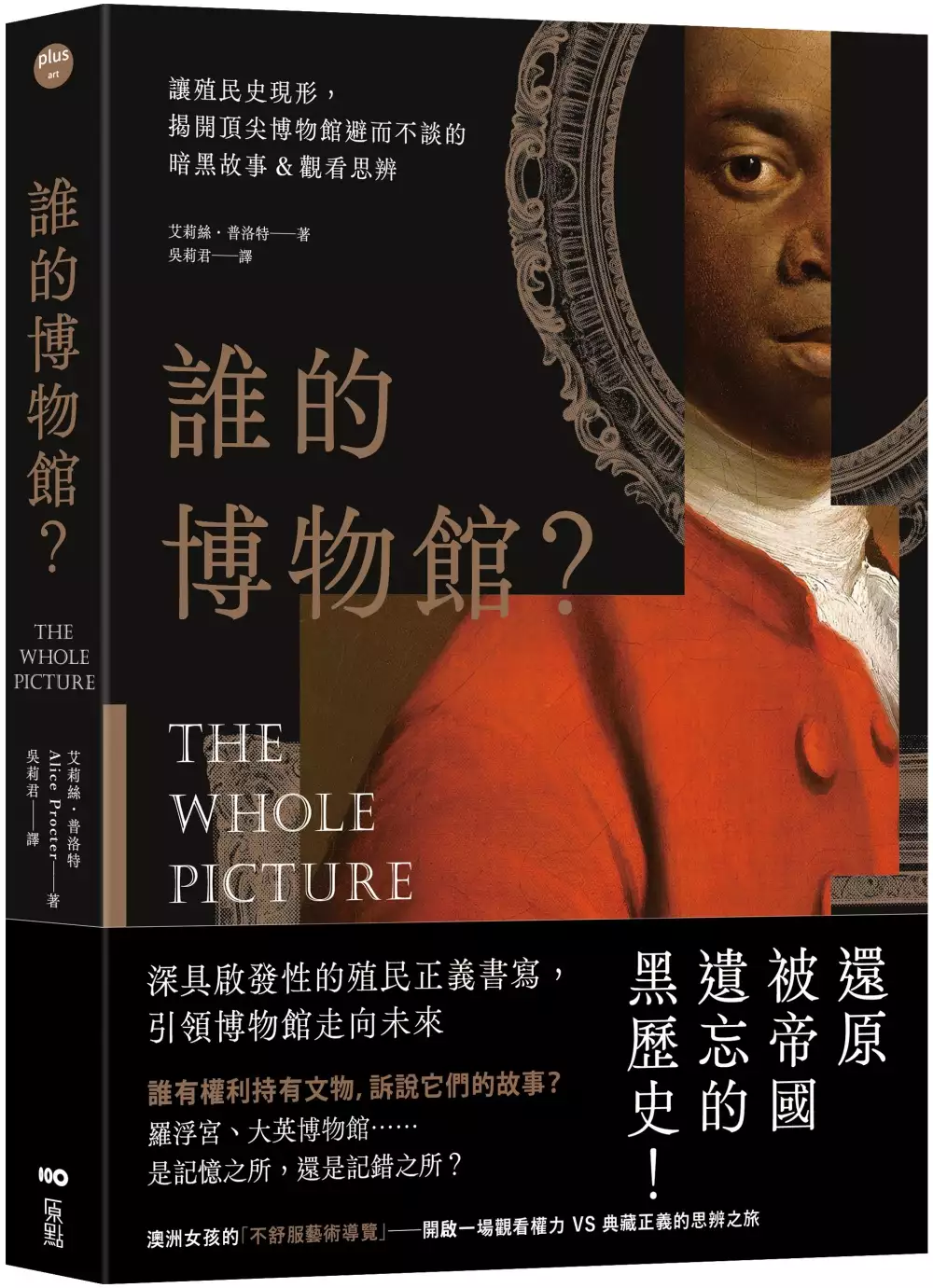

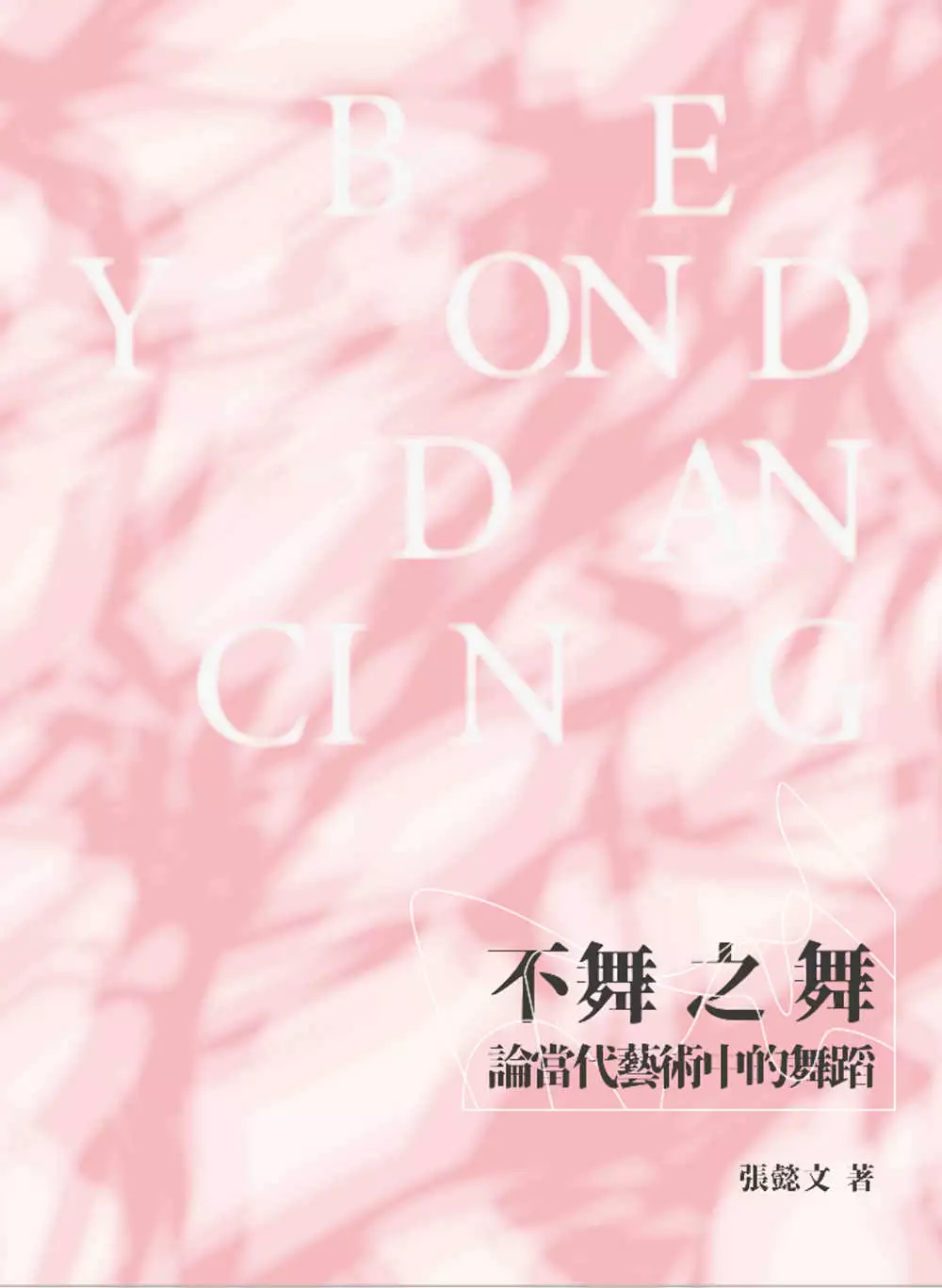

策展公司推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AliceProcter寫的 誰的博物館?:讓殖民史現形,揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨 和張懿文的 不舞之舞:論當代藝術中的舞蹈都 可以從中找到所需的評價。

另外網站M+開幕帶動藝術文化人手需求新一代策展人必備4特質 - JUMP也說明:透過學習藝術理論、藏品研究、策展實踐、藝術項目、企業創新及專業培訓,策展與藝術史文學碩士課程致力培育學生的多元視野,讓他們投入香港、亞洲及以外 ...

這兩本書分別來自原點 和書林出版有限公司所出版 。

中國文化大學 企業實務管理數位碩士在職專班 顏敏仁所指導 陳惠如的 文創藝術產業社群經營創新模式之研究 (2021),提出策展公司推薦關鍵因素是什麼,來自於藝術市場、數位平台、社群媒體、文化創意產業、系統思考、創新生態系統、數位轉型、永續系統。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 藝術跨域研究所 陳愷璜所指導 林愛偉的 一個策展,三種邏輯: 探討「馬來西亞當代藝術」如何可能 (2021),提出因為有 馬來西亞當代藝術、多元族群、身分認同、多元文化主義、混雜的重點而找出了 策展公司推薦的解答。

最後網站倫敦設計雙年展疫後重磅回歸!台灣館獲得本屆雙年展最佳設計 ...則補充:臺灣館策展團隊由陽明交通大學建築研究所曾令理助理教授擔任策展人,大聲光電姚仲涵總監創作裝置藝術。運用大量的鋁擠金屬管以線性帶出製造業的速度感, ...

誰的博物館?:讓殖民史現形,揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨

為了解決策展公司推薦 的問題,作者AliceProcter 這樣論述:

我們與博物館的距離,再進化! 深具啟發性的殖民正義書寫,引領博物館走向未來 觀看權力 VS 典藏正義的思辨之旅 誰有權利持有文物,訴說它們的故事? 羅浮宮、大英博物館……是記憶之所,還是記錯之所? 澳洲女孩的「不舒服藝術導覽」 讓殖民史現形,還原帝國遺忘的人、事、物 揭發這段遮掩美化的黑歷史 ▌訴說頂尖博物館避而不談的掠奪故事 ▌ 更帶你認識為人類尊嚴、公平正義創作的當代重量級藝術家 Andrea Fraser|Kara Walker|Michael Parekowhai|Daniel Boyd|Micheal Rakowitz 這是一本關於同理

心、理解、疤痕,以及如何學習與它們共處之書 ==看社群媒體如何改變了我們使用博物館的方式== 創造過去與未來的批判性對話, 讓未來博物館更具民主性、包容性和多音性 「你必須先挑戰你的歷史,才知道該如何挑戰它的遺產。…… 今日沒有任何一個人的存在不受到殖民主義和種族主義的形塑。…… 我們用故事定義自身,並為我們的努力播下未來如何被記憶的種子。」 ▌大英博物館根本一點都不英國?!?!! 所有自稱為探險家的人,可能是某些人眼中的入侵者。大英博物館和羅浮宮有哪些掠奪而來的收藏?這些頂尖博物館有哪些避而不談的黑歷史、不可告人的驚悚故事? ˙艾爾金伯爵「

收購」巴特農和衛城神殿上的浮雕帶回英國,遭希臘抗議至今仍不願歸還。 ˙1772年大英博物館花了約今日的3600萬台幣,進行第一次古物收購,收藏全部來自英國駐那不勒斯大使漢米爾頓,他如何利用特權壟斷古物輸出,透過經銷滿足自己並貼補收入?他的收藏行動如何助長日後千百件南歐東歐文物被送往北歐的博物館? ˙曾經熱門的埃及學,是否為建立在帝國主義和英法敵對脈絡下的產物,我們以為的探險英雄是否其實是美化的盜墓者,奉行「誰撿到就是誰的」考古學,把重要的文化遺產當紀念品強行帶走? ˙東印度公司的商人皮特不擇手段得到的大鑽石,日後先後淪為路易十五和拿破崙的政權敘事,他因為在印度積聚的財富

,讓家族順利進入國會官拜首相,但鑽石的故事今天卻被世人淡忘,成為羅浮宮沉默的歷史證物。 ˙發現澳洲的庫克船長,在他登陸250週年,澳洲政府依然大舉紀念。他是理性時代偉大開明的拓荒先驅,還是導致原住民種族滅絕的入侵者? ˙麥伊是我們所知的第一位造訪英國的太平洋島民,但今日我們幾乎不記得他。為了遠大的科學目標,他成為踏上英國的活標本,被成功教化成英國人眼中「高貴的野蠻人」。 ˙曾是蘇丹的珍奇文物,一個代表著印度對抗英國殖民統治的強有力象徵,在被東印度公司掠奪後,今天成了新奇玩具,甚至被複製成商品,讓昔日殖民血腥全然消音? ˙紐西蘭國家博物館估計,有六百件毛利人遺體殘

骸及風乾頭顱,依然為機構和私人典藏持有。讓人物淪為文物是否有失人性?今天我們該以何種同理方式對待這些原該被保存在神聖領地的人類遺體? ▌挺身而出,誰的博物館? 一位澳洲女孩為何在倫敦進行一場又一場的「不舒服藝術導覽」?為何攻讀藝術史的她充滿挫折?為什麼近十年來博物館比以前更常成為抗議的焦點?她為何投身書寫這段讓殖民史顯影的博物館故事?她為何樂見在每年的原住民日,由原住民接管紐約的美國自然史博物館進行導覽?博物館為何開始收藏抗議標語,為恐怖攻擊的致意悼詞建檔典藏?身為白人,為何她無法事不關己地看待歷史? 「身為受益者,讓自己被悔恨與罪惡淹沒,對誰都沒好處。你能做的,就是不

斷追問,你如何感受那些好處。那些好處由誰付出代價?英國博物館裡擺滿從殖民地搶來的文物,掛滿用殖民財富買來的畫作,充滿了帝國權力的再現。它無處不在,只要你尋找。」 於是,她開始挖掘這段黑歷史的寫作計畫。 之所以寫這本書,源於作者2017年6月開始進行的「不舒服藝術導覽」,討論藏於某個博物館的文物──它們是怎麼去到那裡,以及它們在不同的時代如何被用來講故事。她的導覽源自於一股挫敗感,當時她剛花了三年時間攻讀藝術史學位,這個學位完全漠視殖民史與帝國史,但博物館與藝廊卻正是由這兩種歷史打造的。課程中唯一和大英帝國藝術有關的單元竟是選修。她見識到英國歷史課程的各種缺陷。學童讀了都鐸王朝和

維多利亞時代,這是英國奴隸貿易的起迄時代,但沒碰觸兩者中間的暴力侵略與戰爭,以及大英帝國的崛起與創建。 ▌反省&反思,觀看的方式永遠不只一種 博物館是一個我們可以在那裡發現和講述故事的場所。它不是唯一的知識之家,但裡頭往往有一套國族的認同課程,偏愛優勢和主流敘事。出現在博物館裡的故事,沒有一個是偶然的。有某個人挑選了每一件展示文物,為它分類編目,將它放置在展台上方或玻璃後面,有某個人撰寫說明牌。我們得牢記,無論多隱形,博物館裡確實有某個人在引導你的參觀路徑,形塑你的詮釋,挑選你可以看什麼和如何看。 本書分為四篇,每篇描述一種不同類型的典藏或藝廊,帶領我們看見背後的脈絡:

˙宮殿型:緬懷它偉大的創建者 ˙教室型:反映教師們偉大的抱負 ˙紀念型:收容那些貢獻之人 ˙樂園型:重視體驗和裝置,帶領我們沉思反饋 我們看待文物的方式從來不是客觀的:它受到我們的身分、我們的經驗以及我們被教導的世界觀所形塑。沒有任何兩個人會以一模一樣的方式觀看藝術。本書以可在這四種類型博物館中的找到的文物為基礎,探討更大的歷史與認同問題,探討這些觀看與提問方式,以及隱藏在它們後面的概念與意識形態。身為一位積極投入的博物館參觀者,期待你我謹記,博物館是一個裝了物件的方盒子,那些物件是由一名或一群收藏家擺在裡頭,並將它們當成完整的內容呈現出來──所以你要自問:

˙其中少了什麼?我們是透過誰的眼睛觀看這個故事? ˙這則歷史如何被搓揉竄改,剪貼成一則敘事? ˙又是「偉大白種男性」的老套路嗎? ˙博物館的董事成員,是否為既得利益者,想藉此洗白公共形象,我們如何不成為共犯結構的一員? ˙我們學習的觀看方式是文化的產物,還是本能自覺? ˙我們繼承了什麼?有什麼負擔或特權? 其中故事,等你揭曉。 口碑推薦 王廷宇|輔仁大學博物館學研究所助理教授 王俊傑|臺北市立美術館館長 宋世祥|【百工裡的人類學家】創辦人 郭怡汝|「不務正業的博物館吧」版主 黃貞燕|國立臺北藝術大學博物館研究所副教授兼所長 曾少千|國立中

央大學藝術學研究所教授 焦傳金|國立自然科學博物館館長 劉惠媛|中華民國博物館學會理事、博物館美學散步主持製作人 顏擇雅|作家,出版人 cheap|Youtuber 王廷宇|輔仁大學博物館學研究所助理教授 「作為一本讀起來沒有壓力的書,本書實際上從案例中帶出了很多博物館、美術館領域值得嚴肅思考的話題。例如書中的精彩句子:『典藏是政治行為,並創造文化成果。』」 宋世祥|【百工裡的人類學家】創辦人 「當代博物館正在興起對於殖民時期典藏的深刻反省,《誰的博物館?》帶我們重新審視今日博物館的藏品背後的黑暗以及對於收藏正義的思考。」 郭怡汝|「不務正業的

博物館吧」版主 「博物館並非中立,也不純然沒有暴力與掠奪,這些可能深深地存在於藏品的來歷。這本書幫助觀眾反思博物館中受人尊敬、崇拜的物件,揭示其隱藏的歷史,引導我們發掘、辯論與正視,來促進一個更加尊重、全面及公平的博物館。」 黃貞燕|國立臺北藝術大學博物館研究所副教授兼所長 「博物館不是一個客觀而中立的場所──覺察並面對這件事,是讓博物館當代意義往 前走的關鍵。」 劉惠媛|中華民國博物館學會理事 「讀藝術的故事看文明的發展史,博物館是世界劇場,理想與現實共治。」 cheap|Youtuber 前幾年來台灣展覽的圖坦卡門,當時我看到許多家長帶著孩子排隊,並

難掩興奮之情,當時我與這些人一樣,覺得能在台灣看到這種國際級的展覽,實在是十分幸運,但看了展覽後有些失望,內容實在太過表面,甚至有點譁眾取寵,相較於看到木乃伊感到興奮,我覺得應該更深層的去了解或是教育孩子,木乃伊背後殖民掠奪的故事,或是古埃及人他們對於生活、文化和死後世界的態度,而不是表面華麗的木乃伊而已,另一方面,博物館一直被認為是基於服務社會,向大眾開放,是教育、研究、寓教於樂的好場所,但實際上一些博物館也是文化滅絕的幫兇,對於全人類的文明遺產,有著不可抹滅的傷害,這些背後的故事,本書都將為我們娓娓道來。

策展公司推薦進入發燒排行的影片

歡迎大家都去看這個免費的 #LGBT+ #性別多元 的藝術 #展覽 喔,也謝謝策展人的邀請。

活動頁 : https://www.facebook.com/events/188877549103384/

每個人就像一輪月亮,

不願意將黑暗的一面讓別人看到。

釋放無限光明的是人心,

制造無邊黑暗的也是人心。

但白晝的光,如何能夠了解夜晚黑暗的深度呢?

願我們釋放黑暗牢籠中真實的自己......

-----------------------活動資訊-----------------------------

◾️日期:

3/7(六)~3/28(六) 10:00~18:00

(周一休館)免費入場

◾️地點:

空總臺灣當代文化實驗場 圖書館區1樓

◾️策展人:

簡嘉佑(簡小丹)

◾️參展藝術家:

姚紅、謝淨亘、末生 学/MOSŃXUE、陳新偉、黃馨

指導單位:國立臺灣師範大學美術系

協辦單位:千億傳播有限公司、鐳登企業有限公司

贊助單位:金陵美髮屋、勻寶有限公司、坪感覺農創茶食空間

⚠️展覽作品部分裸露,12~18歲需家長陪同⚠️

歡迎各大機關及單位預約其他時間的策展人導覽

#攝影 : Alejandro Wang photography 山大王攝影

********************

😍加入社群媒體一起玩吧!😍:

FB ‣ https://www.facebook.com/feifain/

IG ‣ https://www.instagram.com/feifain/

作品 ‣ https://www.instagram.com/fei_fain/

********************

更多有趣的影片:

😎台北同志酒吧導覽(英文)►https://youtu.be/wTZHxD6dTsM

🦄金馬奇幻影展「洛基恐怖秀」狂歡場►https://youtu.be/pkQHPTm-xlI

👑變裝巨星Kim Chi派對 後台直擊►https://youtu.be/rbLTfmQAtxw

💃台灣同志遊行 演出篇►https://youtu.be/1au8vkT_xzI

😎利米星音樂會 百老匯音樂選粹►https://youtu.be/o8rrO1gqAzs

🦄跟著變裝皇后去跨年!►https://youtu.be/aHJXMOuycp4

👑Netflix優質作品推薦,新年來追劇►https://youtu.be/hW898jLlL9Y

💃2019十大美妝產品回顧►https://youtu.be/DvsRaIALXLw

💃受邀上麗星郵輪演出!►https://youtu.be/GDp2bY-iwjw

文創藝術產業社群經營創新模式之研究

為了解決策展公司推薦 的問題,作者陳惠如 這樣論述:

文化創意產業是一個由文化藝術內涵、創意、以及產業運作對象所組成的價值鏈,每個層級都有其重要的定位,環環相扣;文化藝術內涵意味著文化創意產業在產品與服務上最深層的藝術價值與美學涵養本質,創意意味著創作者藉由創新的產品與服務設計靈感來傳達藝術價值與美學涵養的本質,而產業運作意味著創作者的產品與服務需要有效的渠道來宣傳並推薦給對追求生活品味與藝術美學意念的藝術市場與潛在消費者。據此,文化藝術內涵、創意、產業運作對象三者之間如何相互建構具經濟規模的價值鏈以建立有效的文化經濟與文化創意產業,係為重要的價值活動構型。在社群媒體興起後,傳統藝術市場生態因為社群媒體機制對固有展覽空間的影響,文化藝術作品的體

驗有了替代性空間,文化藝術創作者不僅在創作上投入,同時也需要透過社群媒體的經營來有效連結藝術社群,讓新的文化藝術交易與展演模式突破傳統藝術市場的限制,讓文化藝術創作品的呈現與推銷活動能夠同步。數位化後的文化藝術創作可視為奠基視覺藝術產業的基石,而對創作者的研究、創作品的宣傳推廣模式和發展,可作為觀察視覺藝術市場表現的重要指標之一。本研究運用美國麻省理工學院(MIT)的系統思考(Systems Thinking)工具分析因果環路圖,來探討文創藝術創作者透過社群經營模式,論述社群媒體數位平台與文創藝術創作者創新經營模式,並探討數位社群創新經營者、藝術創作者、消費者(包含粉絲及關注者)三方之間的關聯

性互動。研究發現文創藝術產品樣貌眾多,須將設計思維與數位技術融合運用,來彰顯文創藝術商品高度文化價值與獨特性;而產業的組織發展、人才培育等各個層面也已趨成熟,進入了多元創新的發展階段;從本研究觀察證實蓬勃發展的創意產業,從經營創新的社群數位平台繼而形成永續與創新生態系統。

不舞之舞:論當代藝術中的舞蹈

為了解決策展公司推薦 的問題,作者張懿文 這樣論述:

本書集結了表演與文化研究學者張懿文過去十多年的觀舞紀錄及舞蹈評論,介紹了在多樣化場域及展演形式的跨域舞蹈,並探討在當代視覺藝術中的跨界「編舞」,以及現代科技如何解構並重塑了編舞美學。 作者從編舞理論出發,考察了過去被「正統」舞蹈論述所忽視的跨界表演,如在美術館或替代空間中的行為表演、科技藝術中的身體裝置,甚至是面向普羅大眾的社交舞蹈和世界舞蹈,並進一步從舞蹈和表演理論的觀點,提供視覺藝術跨域身體展演的分析和討論。 本書上篇「論舞」,以「舞蹈展演空間——跨場域實驗」、「表演科技實踐——跨進人類世」、「當代舞蹈反思——跨文化對話」三個角度切入,探討表演的

美學演變、身體展演。下篇「話舞」是賞析二十多場舞蹈,以「論舞」的三個角度深入評析,並論證台灣當代編舞與歐陸「非舞蹈」實驗的交互影響,展望國際,同時關照在地的文化視野。 鑑賞推薦 陳雅萍 國立臺北藝術大學舞蹈學院副教授/台灣舞蹈研究學會理事長 邱誌勇 國立清華大學藝術學院學士班主任/科技藝術研究所所長

一個策展,三種邏輯: 探討「馬來西亞當代藝術」如何可能

為了解決策展公司推薦 的問題,作者林愛偉 這樣論述:

馬來西亞地理位置處在東南亞地域,長達數世紀經商貿易歷史、被殖民帝國統治,形成多元族群與多層次文化脈絡。1957年從英殖民獨立時期開始,即已雄心勃勃要建構代表性的「馬來西亞藝術」,由馬來西亞國家美術館背負國家政策重任,長期在多元族群社會以身分認同作為策展與典藏概念,企圖建構國族認同的藝術史觀。馬來西亞歷經六載建立國家認同至國族認同過程的後殖民現象,文化辯證經過多重雜揉混合,研究及策展馬來西亞當代藝術因其多元混雜性、國族認同與族群政治觀點歧異矛盾,多元族群的語言增加其外在的不可見度而更高難度。隨著全球化現象,策展朝向所謂國際當代性展開,跨國、跨地域策展透過議題,形成多元跨國對話。涵括在以地理定義

的亞洲藝術、東南亞當代藝術,被歐美澳日韓台研究及策展,馬來西亞當代藝術家漸受國際策展人邀請參加雙、三年展,被框例在亞洲藝術研究及策展名單????,漸始受重視。然而,當地對「馬來西亞當代藝術」仍有許多不確定性及糢糊,更缺乏研究梳理及書寫,造成不管從外或在內的觀看,仍然是無法清晰具體的定義。面對自明性問題,必須更為根本的探索。本研究運用資料蒐集,經研究出版文獻、國際性展覽的策展實踐與論述分析,從文化研究、後殖民及全球化省思,馬來西亞的經濟、政治、社會變化,國家政策試圖透過國家美術館作為打造的身份認同,比對國際策展的轉變,亞洲雙年展、太陽雨等策展研究與論述,分析藝術家、作品,探討梳理馬來西亞當代藝術

的生產場域背景條件及機制如何可能。筆者企圖透過同場域不的策展機制,策展實踐個案分析,綜合視覺藝術分析及論述,拉出其縱向軸線來檢視被國際看見的馬來西亞當代藝術家,直向來探討馬來西亞當代藝術的形成及美學轉向。研究發現,馬來西亞當代藝術從被形塑建構的國家認同隨著策展轉向而轉變,認同混淆與糢糊化的辯證,產生時空重置建構,撞擊出獨有形式內容面貌,期許未來形構獨特的主體性。

策展公司推薦的網路口碑排行榜

-

#1.主題策展-處理身後事,帶您看喪葬津貼及補助有哪些? - E政府

更新日期:民國112年5月29日主要資料來源:勞動部勞工保險局、中華民國僑務委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、衛生福利部、各縣市政府. 當親友離世時,除了要處理眾多 ... 於 www.gov.tw -

#2.策展人 - momo購物網

策展 人. 綜合推薦; 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 於 m.momoshop.com.tw -

#3.M+開幕帶動藝術文化人手需求新一代策展人必備4特質 - JUMP

透過學習藝術理論、藏品研究、策展實踐、藝術項目、企業創新及專業培訓,策展與藝術史文學碩士課程致力培育學生的多元視野,讓他們投入香港、亞洲及以外 ... 於 jump.mingpao.com -

#4.倫敦設計雙年展疫後重磅回歸!台灣館獲得本屆雙年展最佳設計 ...

臺灣館策展團隊由陽明交通大學建築研究所曾令理助理教授擔任策展人,大聲光電姚仲涵總監創作裝置藝術。運用大量的鋁擠金屬管以線性帶出製造業的速度感, ... 於 n.yam.com -

#5.內容策展到底是什麼? - The Curators 策展人們- Medium

最近有許多的媒體公司,在職稱上多了一個「內容策展人」這個頭銜。 ... 的執行長,幫這本書寫推薦序的名單非常長,台灣的推薦人有之初創投的林之晨。 於 medium.com -

#6.策展公司推薦!米瑞克真的不錯 - 土木人

策展公司推薦 !米瑞克真的不錯~. 文章 由ice25813 » 2016 2月04 (週四) 8:16 am. 圖檔 這是我們公司去年在法國參加的展覽,就是交由米瑞克幫我們設計的 會選擇米瑞克的 ... 於 www.civilgroup.org -

#7.當策展走出博物館(一): 論空間之可能, 專訪松山文創園區

例如,和策展公司相比,學生的布展資源有限,趙釧玲建議直接捨棄展覽常見的大量木製展架,免得一次性使用且又所費不貲,但同時也提醒松菸是古蹟、不能釘掛 ... 於 www.biosmonthly.com -

#8.社會關懷與藝術策展 跨領域學習讀書會 - 心得報告

書中包含策展實務鉅細靡遺的內容,相當推薦大家可以當工具書參考。 ... 世界、卡娜赫拉特展;自製展則分為兩類,一為全由策展公司自行打造的自製展, ... 於 ctld.nthu.edu.tw -

#9.台北大直全新購物地標「NOKE 忠泰樂生活」5大亮點!蔦屋書店

不僅如此,《NOKE 忠泰樂生活》導入藝術文化策展,以「跨界、協作」的方式, ... 有與國際冰場團隊IRC公司合作的極光冰場外,還有1座滑雪練習場、1家 ... 於 www.elle.com -

#10.策展人手冊的價格推薦- 2023年5月| 比價比個夠BigGo

策展 人手冊價格推薦共75筆商品。包含72筆拍賣、3筆商城.「策展人手冊」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#11.「策展才女」劉真蓉遭爆「假經歷」 荷蘭事務所:僅工讀2個月

除此之外,忠泰建築文化藝術基金會也發表聲明,「針對部分媒體報導對衍序規劃設計顧問有限公司劉真蓉訪談文章中,涉及劉與忠泰建設相關機構「受邀」、「 ... 於 www.ettoday.net -

#12.策展是什麼?讓專家告訴你策展怎麼開始、做法及企劃重點

「策展」最廣泛的概念是指:策展者針對特定主題蒐集、篩選、整理和組織資料, ... 對於策展公司來說,展覽是否能達到收支平衡,更關乎一間公司的營運、永續性。 於 onlinetoknow.com -

#13.策展理念傳達效果探討:以「原來臺灣」展覽為例

自由落體設計公司 ... 含形成策展理念、展覽定調、展覽設計及展覽布置等四步驟,再細分為空間規 ... 體驗設計導向之博物館展示內容推薦與導覽系統。 於 www.jodesign.org.tw -

#14.Virsody | 最好用的線上策展平台

Virsody 全台首創體驗最佳的虛擬策展平台,簡單操作、無需安裝,人人都能輕鬆打造高質感虛擬互動空間. 於 virsody.io -

#15.策展電子書 - Readmoo

對於工作中必須不斷思考「使用者體驗」的企畫人、策展人、腳本設計者來說,本書 ... 咳咳,別瞧她顧盼年不到三十歲就當上策展公司副總監, 一副人模人樣的樣子,其實 ... 於 readmoo.com -

#16.兵馬俑、長毛象都他請來的!林宜標獲2大咖力挺 - 今周刊

根據《財訊》報導,時藝多媒體總經理林宜標浸淫台灣藝文商業策展30餘年, ... 民眾興趣開始轉移,現場觀展人口日益減少,媒體集團旗下的策展公司獲利 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#17.初次與再次得知罹癌都是壓力最高點!何時去心理諮商最有用 ...

首頁 · 特別策展 · 專欄 · 張維宏諮商心理師|從心聽見~那些生命想說的話 ... 於 cancer.commonhealth.com.tw -

#18.《MUJI無印良品松高旗艦店》5/31開幕,10大亮點搶先看!全 ...

亮點5:獨立企畫策展「RE/FUTURE」展覽在店內就能欣賞 ... 在選書推薦上,嚴選包含生活風格、植栽花藝、飲食料理、設計美學與地方創生等主題的書籍, ... 於 www.cosmopolitan.com -

#19.策展人 - 創藝多腦河

策展 人 · 第1073集(上)-三明治工/李萬鏗 · 第1072集(下)-日目247Visualart/黃顯勛 · 第1060集(上)-策展人/趙瞬文 · 第981集-藝術策展人/張為雲 · 第962集-臺北市文化 ... 於 arts.bltv.video -

#20.策展實習生/ 設計助理- 三分之三設計有限公司 - 小雞上工

我們要找你希望你也剛好在找我們】 嗨,我們是三分之三,這是我們的第一篇夥伴招募文。先自我介紹一下,我們是一間策展公司,工作內容從你想得到的策劃展覽、展覽視覺 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#21.策一場不只是音樂的展覽北流音樂策展工作坊/講座 - Accupass

北流開音樂策展課了! ... 不只是策展SOP、流行音樂IP應用,更是音樂腦與策展腦的交互作用。 ... 葉彥伯(何理互動設計有限公司共同創辦人/執行長) ... 於 www.accupass.com -

#22.橘園國際藝術

在藝術產業中,橘園團隊對藝術策展、大型國際展覽、美術館營運、公共藝術規劃設置與大型文化創意產業空間的經營,都有豐富的經驗,也累積了一定的成績與能量… 於 www.loranger.com.tw -

#23.專業策展公司: 展覽策劃管理推薦|KingOne Design 王一設計

關於KingOne Design,多年深耕展場規劃產業,為業界知名策展公司,擁有跨國策展團隊,為你的企業提供專屬的品牌規劃。無論是藝術策展製作、百貨策展企劃、商業空間規劃 ... 於 www.kingone-design.com -

#24.TopLink 上聯國際展覽有限公司

上聯國際展覽是國內展覽規模第一大的專業展覽公司。主要服務項目為承辦國內外各類型展覽,及展覽徵展業務、議題創意、媒體公關、展覽顧問、整合行銷規劃、國際策展交流 ... 於 www.top-link.com.tw -

#25.策展公司推薦米瑞克專業細心! | T17 討論區- 一起分享好東西

... 都要有不同差異,米瑞克這邊都幫我們處理得很好動線安排也很OK而且他們工作人員都滿細心的,溝通上也沒有問題,很推薦有策展需求的人可以找他們! 於 t17.techbang.com -

#26.2022數位策展全攻略|3種策展形式、策展6步驟詳細介紹

數位策展公司推薦:Digital PR,品牌資產數位化的最後一哩路. 數位策展的概念說來容易,但實際在策展階段時,由於數位工具繁多,對於品牌以及企業的行銷 ... 於 digitalpr.tw -

#27.如何打造一場吸引人的展覽?6位台灣策展專家親解「策展藝術 ...

「自製展」顧名思義就是從主題、內容到執行都是由策展公司一手打造並擁有版權,例如時藝多媒體著名的「顛倒屋」展,就是發想、設計、規劃、施工全部自己完成的特色展覽。 於 www.wowlavie.com -

#28.在台灣的策展工作 - Careerjet

(《廣告雜誌Adm)》、廣告王)滾石文化股份有限公司. 台北市大安區. 月薪28,000元. 結案報告2.業務的推廣:週邊產品之開發、策展、政府標案…等歡迎所有求職者. 於 www.careerjet.tw -

#29.新竹市美術館辦理「策展人培力計畫」 - 設計學研究所

二、 申請資格個人、在台立案之團體、工作室、公司或法人等組織。 三、 申請日期即日起至2022 年3 月4日止,提送申請計畫書、資料表、策展及資料授權 ... 於 ddp.yuntech.edu.tw -

#30.如何策畫出別具風格又令人印象深刻的展覽? - 高雄市政府文化局

特別邀請到三位來自業界不同領域的代表性對象擔任分享講者,. 引領大家認識多元的策展文化與設計過程。 「策展」透過 跨界的企劃 ... 於 www.khcc.gov.tw -

#31.張芳談在藝術之都巴黎從事策展工作- 華人社會 - RFI

張芳向即將於下半年舉辦的2014年上海國際攝影節邀請展推薦了法國攝影 ... 我最初是作為一名獨立的策展人和藝術公司合作,直到成立ART-ZF公司,現在還 ... 於 www.rfi.fr -

#32.花啦嗶啵藝術季全面啟動暢遊浪漫台三線 - 威傳媒

為了方便民眾在150公里的台三線來體驗藝術季,總策展團隊區分了桃竹、 ... 打造一個油井藝術村的全新風貌;而台灣菸酒股份有限公司繼第一屆藝術季倍受 ... 於 www.winnews.com.tw -

#33.2020 台灣設計展策展人專訪 - 室內interior

在我們剛開始執業時,這在台灣是一個比較新的概念,需要綜合研究能力,而建築教育其實一直訓練學生去研究、思考,使我們相較其他策展公司更具有策劃這種展覽的能力。 於 www.interior-mj.com.tw -

#34.文創會展策展模式與關鍵成功因素之研究

二、本研究訪談觀察對象以策展或執行公司重要負責人為對象,訪談所及案例 ... 與軍公教網購購票高於現場購票;會再次前往參觀展覽者,有44%以上會推薦. 他人參觀。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#35.英國策展研究所啟飛選校名單 - Flyphase

這幾年策展人有更多的職業選擇, 除了繼續當獨立策展人之外, 或是進入機構上班,這幾年越來越多策展人成立公司, 承包政府或是大型企業的案子,從鄉鎮到 ... 於 www.theflyphase.com -

#36.【藝術策展】職缺- 2023年5月熱門工作機會- 1111人力銀行

幸福企業徵人【藝術策展工作】空間設計/施工圖、畫廊儲備人才、3D展場設計助理、專案執行人員、餐飲書店儲備店長、行銷企劃副理等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多 ... 於 www.1111.com.tw -

#37.桃園資源循環博覽會打造循環供應新未來 - 台灣好新聞

使用廢塑料再生材料,包括英本工業股份有限公司「生森の木」及勝陽國際有限公司「宣影布」用於會場布置。用再生資源為基礎的策展方式,充分體現桃園市 ... 於 www.taiwanhot.net -

#38.黃色小鴨睽違10年出沒香港!帶夥伴游回來成對療癒維多利亞港

香港站》由創意品牌AllRightsReserved(ARR)策展,今年剛好是小鴨初到香港10周年,ARR因此主辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》。 於 city.gvm.com.tw -

#39.7 步驟拆解!6 位策展高手細數那些策展最重要的環節

面對幾千萬的事,任何一家公司都必須謹慎以對,在了解展覽的詳細內容、規格、授權費、借展費或相關抽成後,就要對預算、市場、內容等進行完整而全面的評估 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#40.跨域策展時代:文化行銷的創意實踐心法 - 博客來

PROJECT藝術總監陳湘汶台北數位藝術中心策展人郭中元中間研究室Midroom設計總監許哲瑜樸實創意設計有限公司藝術指導梁浩軒INCEPTION 啟藝執行長張禮豪跨域藝術策展人 ... 於 www.books.com.tw -

#41.桃美館引動多方對接的策展力:2022書藝策展工作坊紀實

桃園市立美術館(以下簡稱桃美館)以「策展」是推動書法藝術發展的關鍵。 ... 翔輝運輸公司黃澤民總經理則在講座中指出,展品保險往往是決定展覽預算 ... 於 artemperor.tw -

#42.人文創新模式TED策展人這樣做- 工商時報

人文創新生態系的開創者必須扮演好策展人角色,如經營知名網路知識平台TED的媒體創業家克里斯.安德森(Chris Anderson),在2002年以2000 萬美金 ... 於 ctee.com.tw -

#43.如何讓買主一見鍾情? 數位策展的未來式 - 新興市場情報誌

如今實體展會受疫情影響停擺,但全球貿易需求依然存在, 如何透過數位策展吸引買主目光,成為臺灣廠商的一大考驗。 對於拓銷海外市場,有許多中小企業會選擇透過參與 ... 於 mvp-plan.cdri.org.tw -

#44.唱我們的歌流行音樂故事展(全票) - 台北 - 北北基好玩卡

臺北流行音樂中心花費4年籌備的【唱我們的歌流行音樂故事展】常設展,集結1326件展品、111首流行歌曲打造12個展區,除邀請到INCEPTION啟藝團隊策展,還找來3位臺灣樂壇 ... 於 funpass.travel.taipei -

#45.台灣策展人的身分及其養成教育(8/7 3000-3500字)

從90年代後期成立的黃石藝術事務所,1997年成立迄今的橘園國際策展公司,和今年甫 ... 反之藝術家可以獲得意念的認同、作品的詮釋推廣、甚至市場的推薦和觀眾的擴大。 於 fineart.thu.edu.tw -

#46.策展暨專案業務 - 集思創意顧問股份有限公司

您的成功故事,我們負責展現。 我們在策展服務上,全方位且多面向地提供觀點、創造話題、整合視覺、設計互動及推廣宣傳等,以述說故事方式營造主題節奏,用數位科技 ... 於 www.arteck.com.tw -

#47.Dscc 多聯活動策展.百晉國際行銷

2019/08 有的梅の名人推薦 ... 2018/06 美國芝加哥園藝展-台灣蘭花展區設計規畫執行 ... 2017/11/27 高雄壽山展覽館-重現壽山自然史特展 ... 於 www.dscc168.com.tw -

#48.國際策展人親臨媒合!2023世界音樂節@臺灣Showcase徵選開跑

世界音樂節@臺灣策展團隊也將運用參與世界各音樂節、與各地策展人、演出經紀等產業人士交流經驗,事前提供獲選團隊演出製作或參演建議,提升自我推薦 ... 於 www.thenewslens.com -

#49.策展人- 鏡週刊Mirror Media

【策展人帶你看展覽】他在美術館蓋了一座同志三溫暖登曼波 ... 國際拍賣公司蘇富比宣布6月將與天王周杰倫合作,邀請他擔任首屆亞洲CONTEMPORARY CURATED策展人;周杰倫 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#50.【策展】最新徵才公司 - 104人力銀行

搜尋「策展」徵才公司:【奧茲品牌策展有限公司】【再起步策展有限公司】【汪翰線上策展股份有限公司】等375間公司正在招募工作夥伴,更多公司請上「104 找公司」 ... 於 www.104.com.tw -

#51.展覽/活動 - 蔚龍藝術有限公司

由女藝會副理事長王玉齡策展,《織心織意》(Weaving with Heart … ... 展覽介紹文化部所主辦之「Made in Taiwan–新人推薦特區… 於 www.bluedragonart.com.tw -

#52.實體活動被取消,「線上策展」能怎麼做?行銷人必懂 - 經理人

策展 和一般的線上行銷活動(Marketing Campaign),又有什麼不同呢? ... 根據香港數位行銷公司Fimmick,「內容策展人」的主要任務,是去發掘尚未 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#53.有時候藝術家個展也有一個策展人 - ARTalks

他在1969年辭掉伯恩美術館館長一職之後,隨即成立私人策展公司,並成功的規畫了1972年的第五屆德國文件展。透過這個展覽樹立了一種新的策展模式,把 ... 於 talks.taishinart.org.tw -

#54.Service - Play Design Lab 玩味創研

玩味創研團隊重點發展三種體驗經濟的核心能力:(1) 策展(Curatorial)、(2) 新 ... 我們協助空間設計師(建築事務所、室內設計或展場設計公司)在案件中整合新媒體科技 ... 於 www.playdesignlab.com -

#55.專訪2023台灣燈會「藝術入店」策展人之一「胡氏藝術」

「藝術入店」特色作品推薦. 也因為是與店家現地媒合的創作,所以有不少作品都很符合商家的特色。例如紙雕藝術家成 ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#56.「2023東海岸大地藝術節」6/21-22連假開場 - 交通部觀光局

另外,優群科技股份有限公司王朝樑董事長提到自己身為一個台東子弟,看到東管處努力為地方觀光的發展不遺餘力,深受 ... 「越過第五道浪」策展論述. 於 www.taiwan.net.tw -

#57.6/10舉辦《在地學成永續未來》10週年特展展現環境教育成果

10週年特展首登桃園意義重大張斌堂董事長廣邀學校、NGO共襄盛舉為回饋在地,黑松公司於2013年成立黑松教育基金會,以中壢廠所在地桃園為主要服務地區, ... 於 www.upmedia.mg -

#58.策展设计专业院校排名TOP3 - 艺术留学

2. 独立策展指的是个人或者个体举办的展览活动,比如车展、时装展等。 策展设计专业院校推荐. 一. 中央圣马丁艺术与设计学院. 策展专业硕士课程(MA Creative Practice for ... 於 m.yiyiarts.net -

#59.6/10舉辦《在地學成永續未來》10週年特展展現環境教育成果

... 《在地學成永續未來》10週年特展,更首度攜手12所桃園小學師生共同策展, ... 重大張斌堂董事長廣邀學校、NGO共襄盛舉為回饋在地,黑松公司於2013年 ... 於 news.pchome.com.tw -

#60.2023浪漫台三線藝術季6/24登場! 「藝術策 ... - Yahoo奇摩新聞

「藝術策展」「設計導入」「飲食實驗計畫」全面啟動 ... 畫;繼第1屆藝術季倍受好評的石虎啤酒後,台灣菸酒股份有限公司本次也續推石虎包裝經典台啤, ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#61.九Ο年代以來臺灣視覺藝術機構與獨立策展人興起之研究

「獨立策展人」這個角色,始自九○年代的台灣藝壇,製造有別於美術館、畫廊的藝術論述。由於缺乏機構內所俱備的行政 ... 當藝術與商業共舞:藝術經紀策展公司的分析。 於 www.airitilibrary.com -

#62.策展人-職務職責定義說明 - 薪資公秤

顧客拜訪、滿意度維持顧客對公司及信賴. ... 策展人的最新推薦工作 ... 專案企劃人員/策展人員(薪35K起) 律聲有限公司 1~2年 學歷不拘 高雄市鳥松區 廣告行銷公關 ... 於 www.jobsalary.com.tw -

#63.【實習招募資訊】招募2023視盟_福利社第一季實習生

同時視盟也舉辦自主策展之主題展覽與國際年度交流展,為觀眾提供更多元的藝術展呈樣貌。 實習計畫介紹:. 福利社藝術空間作為本次實習計畫的實務工作 ... 於 dma.wp.shu.edu.tw -

#64.當代藝術策展彙整 - Artco Books 典藏藝術出版

當代藝術策展 · 按價格篩選 · 排序方式 · 分類目錄 · 博物館策展人工作指南:認識、管理與展示物件 · 博物館/美術館的未來性:行政法人制度研究 · 藝術,原來要這樣看!10個口訣 ... 於 bookstore.artouch.com -

#65.恐龍、印象派!台灣策展天王時藝,沒有富爸爸照樣賺 - 天下雜誌

博物館方負責定展覽主題,展演公司負責資金、運輸、保險、佈展,「若沒有民間展演公司找資金,故宮不可能辦大英展,」馮明珠說。 連「敵人」也來投資. 兩 ... 於 www.cw.com.tw -

#66.经验分享|策展人和画廊最讨厌哪种艺术家 - BiliBili

泰亭哲艺术干货|艺术就业揭秘画廊工作内容. 画廊?艺术经纪人?拍卖 公司 ?聊聊我的职业工科院. 8502 ... 於 www.bilibili.com -

#67.在台北看展也是一種旅行!策展人王耀邦帶你看見生活的脈絡

跟著知名策展人王耀邦,也是今年臺灣文博會主題館策展人,從文. ... 以色彩鮮豔、穿透感十足的空間設計,以及彈性的承租方式,吸引許多新創公司及個人工作者進駐使用。 於 tlife.thsrc.com.tw -

#68.美外交耆老季辛吉滿百歲國際影響力空前絕後 - 公視新聞網

在與哥倫比亞廣播公司資深新聞主播Ted Koppel的訪談,被問到中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭會接他的電話嗎?季辛吉的答案都是肯定的。 於 news.pts.org.tw -

#69.策展的50個關鍵- 李如菁- 秀威書店 - 作家生活誌

名人推薦. ·成功大學講座/機械系教授顏鴻森 作者根據其豐富的博物館展示內容規劃、策展推動執行、以及企業合作募款等歷練,加上分享實務經驗的使命感及個人特質, ... 於 store.showwe.tw -

#70.社群、商業進入博物館——「時尚策展2.0:遇見台灣」講座直擊

而策展人要思考的是:當百貨公司和精品品牌也可以辦展的時候,博物館有什麼優勢? Previous ... 於 www.huashan1914.com -

#71.台灣設計展高雄落幕參觀人次破600萬創紀錄 - 棧貳庫

台灣設計展於10月23日落幕,最後一場「設計擎天光之展演」,安排謝幕倒數, ... 設計研究院院長張基義擔任總策展,與上百名設計師共同打造10大展覽。 於 www.kw2.com.tw -

#72.策展人工作指南| 誠品線上

策展 人工作指南:從展覽最初的構思、協調、布展到完成,本書回答了所有你能想像到的問題, ... 出版社, 聯灃書報社有限公司 ... 相關推薦著作《策展簡史》漢斯. 於 www.eslite.com -

#73.策展、行銷、企劃到底有什麼不同?從3大面向一次釐清!

策展 不是每間公司行號都需要,但創意到執行的整合能力,絕對是行銷人的最高境界喔! ※本文摘自medium,作者梁子※ 也推薦你看看: 《沒經驗可以做行銷 ... 於 betweengos.com -

#74.2021台灣設計展「剛剛好的城市」策展概念搶先看!走入嘉義 ...

如同策展人黃銘彰所說:「在快步與徐行之間,在復古與新潮之間,在 ... 出身嘉義的設計團隊「早起設計」共同創辦人官佩萱,聯手互動體驗設計公司「馥 ... 於 www.mottimes.com -

#75.活動規劃 - 岱瑪金誠

岱瑪在策展規畫的策畫思唯,緊扣企業品牌的核心精神,秉持系統性思考,從行銷策略、主題規畫、場地佈置、科技運用、活動規劃流程、美學設計到感動呈現,為客戶量身訂做, ... 於 dia-mondgold.com -

#76.專訪》從獨立策展人劉安蓁的策展思維,逛一場最靠近作品的展覽

在美術館觀展時初識策展人劉安蓁Annette,便覺她身上有種鮮見的獨特氣質,留著一頭亮麗黑長髮、雙眸清澈堅定的Annette,遠觀或許冷豔,然真正走近, ... 於 onepercent.storm.mg -

#77.策展|魚可國際文創事業有限公司|台中市 - Wix.com

魚可國際文創事業有限公司之首頁相關公司業務:工作坊、心靈影展、展覽、影像、電影製作、電影展覽期望能發揮影像的影響力. 於 weconquer99.wixsite.com -

#78.國家圖書館-青少年策展平台策展SOP - YouTube

「青少年 策展 平臺」讓青少年學生能夠把自己喜歡的書籍,透過線上書展 策展 的方式分享與 推薦 ,成為線上書展 策展 人,歡迎有興趣的青少年學生踴躍參與。 於 www.youtube.com -

#79.【文化普拉斯S2E40】台灣「開展」全紀錄林宜標策展30年 ...

資深策展人林宜標將30年來的策展經驗,毫無保留的分享於「開展‧藝術商業特展大解密」一書。書裡不僅是操作、舉辦展覽的邏輯與想法,更是台灣展演20年 ... 於 www.cna.com.tw -

#80.策展人的武功密技!掌握「社群及科技」等10 大成功關鍵- 行銷人

品牌管理者、整合行銷主管及策展產業相關公司,都在學習如何在新媒體時代善用會展行銷,我過去長期從實體展會到虛擬社群,協助並培訓展會人才, ... 於 www.marketersgo.com -

#81.有隻恐龍事務所- 專題介紹 - 方格子

從策展企劃到知識跨界的職人筆記,偶而聊聊古生物博物館的冷門經歷。 - 專題介紹|方格子vocus. 於 vocus.cc -

#82.Ozzie Brand Curating Co. 奧茲品牌策展-最新職缺徵才中

Ozzie Brand Curating Co. 奧茲品牌策展 · 公司介紹 · 公司理念 · 公司福利 · 目前職缺 · 相關推薦公司. 於 www.yourator.co -

#83.十大忽悠名詞第九名:策展,過度重視這些事情才是讓 ... - INSIDE

在此書的中文版的推薦序裡,各位推薦人更把「策展」被無限制地自由闡述, ... 當然,我並不是說名詞不能有新解釋,但是近代許多忽悠公司都過度簡化對於策展的深度, ... 於 www.inside.com.tw -

#84.創造藝術?服務藝術家?—「關於策展這件事」座談摘要 ...

源於博物館/美術館中擔任展覽策劃者的「策展人」(curator)職銜,不僅在 ... 如果從藝術史、社會學角度來看,樂團的指揮跟公司的經理,其實很像。 於 blog.xuite.net -

#85.isfor art 經紀/策展

1154 likes · 658 talking about this. ISFOR服務項目: 跨界創藝經紀創意整合行銷策展造勢活動設計美學雜貨. ... 具有多年4A廣告公司美術創意指導的工作經驗,大家都 於 www.facebook.com -

#86.全球10大知名策展人 当代艺术的推手们【美行加人338】

从曾连任“威尼斯双年展”总策展人的瑞士人哈拉德·塞曼(Harald Szeemann) 首次以“独立策展人”的身份于1969年策划的展览“当态度成为形式”,到1975在美国纽约成立的国际 ... 於 www.ela.cn -

#87.掀起文創界的革命!專訪INCEPTION 啟藝策展人Ocean

21_21 DESIGN SIGHT 是由三宅一生,安藤忠雄、深澤直人及佐藤卓聯手打造的策展單位,全是大師級的設計師和企業團隊,真的會跟當時才成立三年的小公司合作 ... 於 www.gq.com.tw -

#88.【已讀記一下】策展的50個關鍵 - J大俠的不定時日誌- 痞客邦

適合誰 · 推薦指數: · 實用性: · 簡略內容: · 作者以在台灣辦展覽的工作經驗分享什麼是策展 · 並介紹從開始前的提案、規劃、推演、製作到開放營運至結束後, ... 於 feifei22.pixnet.net -

#89.拾穗設計- 商業空間| 展覽規劃| 整合行銷| 道具製作| 櫥窗陳列

提供商業空間設計、策展規劃、整合行銷、道具製作、櫥窗陳列等專業服務之公司,服務對象遍及各政府單位及民間企業機構。 於 www.tgr.com.tw -

#90.為什麼策展人是未來十年最夯的職業? - 女人迷

《高速企業》雜誌(Fast Company)將策展人(curator)封為「未來10年 ... 推薦閱讀:【現場直擊】女人迷沙龍—她和他說說:策自己的展,從文字到人生. 於 womany.net -

#91.原來策展人都在忙這些事!6位國際知名藝術策展人分享如何 ...

Vogue 與該領域的六位國際領袖討論他們不斷成長茁壯的角色,以及如何利用自身的創意影響力推動文化變革。想知道如何成為策展人curator 嗎?一起來聽聽這六 ... 於 www.vogue.com.tw -

#92.蝶映國際藝術開發|最專業的策展獎項代辦公司|國際藝博

蝶映國際藝術開發|一對一專屬顧問|兩岸首家專營藝術設計全方位國際項目代辦中心,定期推出各國藝術博覽會策展申辦,透過我們的服務,讓您的作品被更多人看見, ... 於 www.deartaward.com -

#93.巴黎百年「莎瑪麗丹百貨公司」!復古又前衛的衝突藝術 - CaVa

莎瑪麗丹百貨公司Samaritaine. 將百貨空間以策展方式呈現的極致,逛街也可以充滿文藝氣息!(*最佳自拍景點推薦)/photographer : shin. 於 cava.tw -

#94.展覽策展公司-展場空間設計 - PRO360達人網

關於展覽策展公司- 有36798筆推薦專家供您選擇,展覽策展公司相關服務有展場空間設計、公司登記申請、公司法律顧問。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw -

#95.專業外包/美術館策展為何都委外館員反而成行政「承辦人」?

專業外包/美術館策展為何都委外館員反而成行政「承辦人」? · 系列文章 · 專業外包/國美館網站委外出包藝術名作畫南湖大山卻以為是玉山 · 推薦閱讀 · 疫情下自籌經費展覽場館 ... 於 vip.udn.com -

#96.楊雅翔|策展人 - 國藝會補助成果檔案庫

現任Pixelight專案經理,負責博物館與民營企業互動科技計畫與展覽,同時也擔任L.J.影像工作室影製片,與不同樂團、影像工作者合作MV。前者參與的專案有雲 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#97.2023浪漫台三線藝術季6/24登場! 「藝術策展」「設計導入 ...

「藝術策展」「設計導入」「飲食實驗計畫」全面啟動 ... 公益捐款及友善商品計畫;繼第1屆藝術季倍受好評的石虎啤酒後,台灣菸酒股份有限公司本次也續 ... 於 today.line.me -

#98.臺灣國際專業展-展覽檔期

台北南港展覽館2館 線上展 ... 台北國際食品加工機械展&臺灣國際生技製藥設備展 ... 開國公司為協助臺灣業者擴大全球市場影響力,與德國GMTN展會策展公司杜塞道夫商展 ... 於 www.taiwantradeshows.com.tw -

#99.唐代壁畫特展首度跨海抵浯金門隆重開幕 - 理財周刊

從北到南,從本島到外島,以大唐壁畫文化與各地師生及觀眾廣結文化善緣,實屬難得,策展進入「三部曲」的研發階段,即將推出更精采豐富的內容,再與 ... 於 www.moneyweekly.com.tw