總統府秘書長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張國淦寫的 梟雄淘盡:北洋從政實錄 和的 新世紀臺灣法學:國立政治大學法學院六十週年院慶論文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站副總統主持「總統府及國家安全會議秘書長交接典禮」也說明:交接典禮於上午9時30分在總統府舉行,由副總統賴清德監交,首先進行總統府秘書長交接儀式,原任秘書長陳菊將印信交給新任秘書長蘇嘉全;續進行國家安全 ...

這兩本書分別來自新銳文創 和元照出版所出版 。

國立政治大學 歷史學系 薛化元所指導 施宏儒的 王世杰與戰後臺灣政局──以「自由中國」為中心的探討 (2020),提出總統府秘書長關鍵因素是什麼,來自於王世杰、雷震、自由中國。

而第二篇論文國立政治大學 台灣史研究所 薛化元所指導 李佳蔚的 鹿窟事件及其後處置之研究 (2020),提出因為有 鹿窟事件、白色恐怖、不當審判、轉型正義的重點而找出了 總統府秘書長的解答。

最後網站檢送總統於105年8月1日代表政府向原住民族道歉全文一案則補充:總統府秘書長 函,檢送總統於105年8月1日代表政府向原住民族道歉全文一案. 全文如附件請參閱. 總統代表政府向原住民道歉文.pdf 3.38MByte 下載附件 ...

梟雄淘盡:北洋從政實錄

為了解決總統府秘書長 的問題,作者張國淦 這樣論述:

《北洋從政實錄》為作者張國淦歷任北洋政府各要職十六年中之所見所聞。內容記錄作者與袁世凱、黎元洪、段祺瑞等北洋政府要角之談話;及期間所親歷之國內外重大政治、外交事件,如北洋軍閥各派系之間的權勢角力、一九一七年對德奧宣戰的詳細過程等;另將該時期重要內閣的體制架構進行整理。作者幾與北洋政府相始終,並長期與高層互動,故本書內容詳實有徵,為研究中國近代史之重要參考文獻。一九九八年,上海書店曾出版其大部分篇章,名為《北洋述聞》。但少了〈北洋軍閥直皖系之鬥爭及其沒落〉和〈中華民國國會篇〉兩篇,今根據《張國淦文集》補上,當為最完整之版本。 本書特色 ★作者曾任北洋政府總統府秘書

長、農商總長等職,洞悉政局內情 ★十六年官場生涯,幾與北洋政府相始終

總統府秘書長進入發燒排行的影片

我開左Twitter和IG啦!想睇多d可以關注:Twitter: @hkStephenSYY / IG: hkStephenSYY

加入我們的patreon:https://www.patreon.com/mrshiu

你爆料我來講email: [email protected]

謎米新聞:news.memehk.com

謎米香港: www.memehk.com

Facebook:www.facebook.com/memehkdotcom

王世杰與戰後臺灣政局──以「自由中國」為中心的探討

為了解決總統府秘書長 的問題,作者施宏儒 這樣論述:

王世杰曾歷任法制局長、教育部長、外交部長等職,在國民黨內也深受蔣介石的信任,為其核心幕僚。現有的王世杰研究多半聚焦在王世杰來臺以前在政治、外交方面的表現,較少觸及王世杰來臺後的事蹟。或許是因為其日記在1948-1959年之間有部分中斷;亦可能因為認為王世杰來臺後政治影響力已逐漸下滑,其所具備的研究價值不若來臺以前。這些研究多半肯定王世杰對世界局勢的了解,認為其決策或建言多半以此為基礎。且其建議時常為蔣介石所採納,顯見其建議為蔣認可且深受信任。即使是中美科學學術交流方面,王世杰仍然以外交為主要考量。「自由中國」最初之倡議是為了集結反共的力量,因此採取擁蔣反共,提倡民主自由的立場。然而隨著國民黨

的改造與強人威權體制的確立,《自由中國》與國民黨、政府當局之間逐漸由摩擦產生對立。王世杰具有多重特殊身分,身為深受蔣介石信任的核心幕僚;長期主張民主自由的憲法學者;參與倡議《自由中國》,與雷震關係深厚等。本研究探討《自由中國》刊行期間,王世杰對《自由中國》提出批判的議題和其後的反對黨組織運動有何種見解,身處在政府與《自由中國》間的特殊位置所扮演的角色及其發揮之影響。

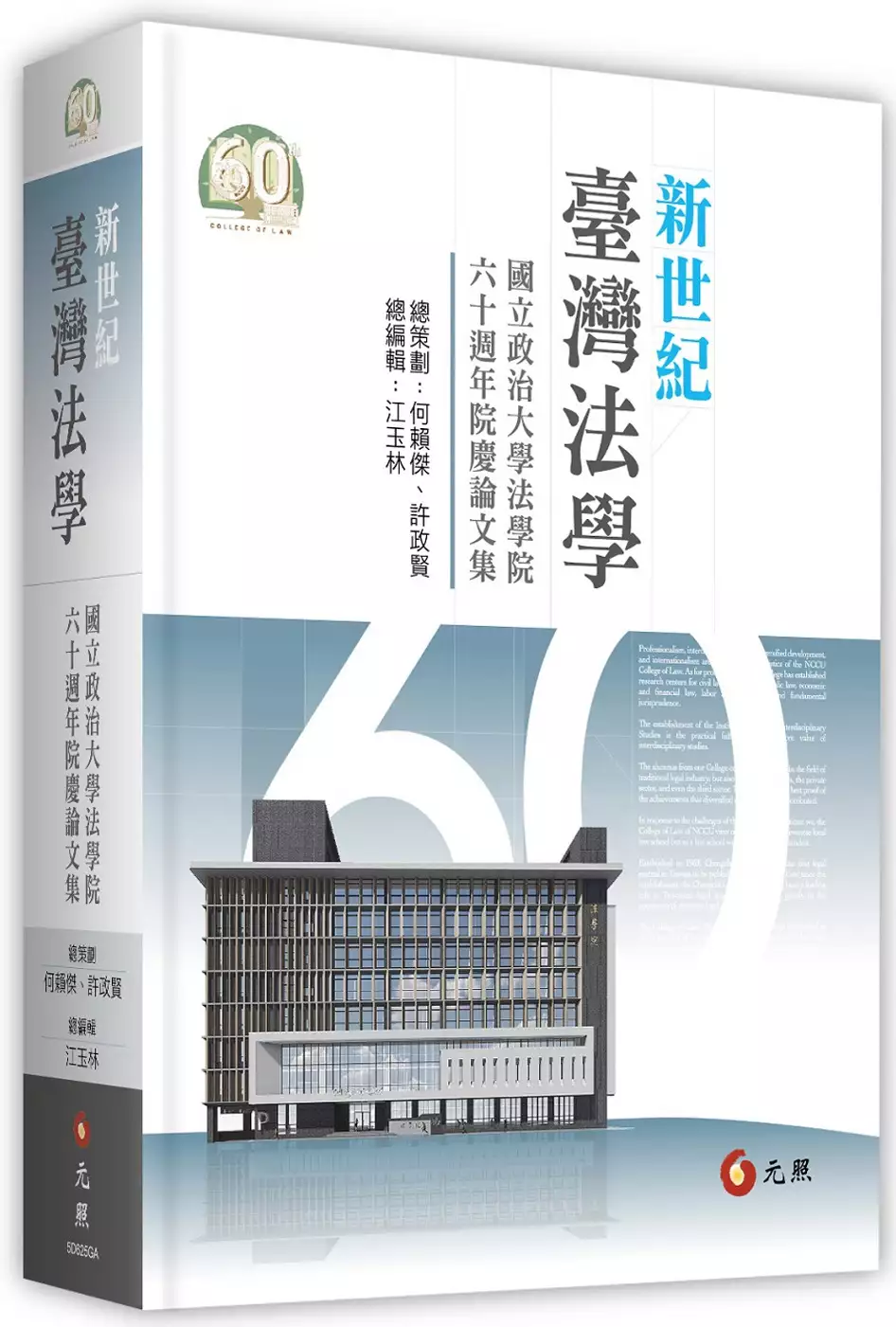

新世紀臺灣法學:國立政治大學法學院六十週年院慶論文集

為了解決總統府秘書長 的問題,作者 這樣論述:

本書為國立政治大學法學院60週年誌慶賀禮,共收錄28篇論文,作者包括法學院現職與退休教師、畢業校友及學界同仁。本書依照法學院六中心分類編輯,涵蓋民事法學、財經法學、公法學、刑事法學、基礎法學、勞動法學與社會法學等領域,結合基礎議題與應用觀點,含括法學研究的哲學、分析、社會及歷史等層面,展現各領域耕耘成果,並寓有傳承、創新與超越之意。在人工智慧世代的新紀元,法學面臨全方位挑戰,許多議題涉及跨域知識與整合,須以新版法學方法才能妥適因應。本書論文綜觀法學發展的趨勢,試圖為複雜問題提供解決良方,藉以實現政大法學院的社會責任。

鹿窟事件及其後處置之研究

為了解決總統府秘書長 的問題,作者李佳蔚 這樣論述:

1952年12月29日鹿窟事件(鹿崛事件)爆發,又稱之為鹿窟基地案。威權統治氛圍下,鹿窟事件作為1950年代白色恐怖時期最大的政治案件之一,涉及逮捕、判刑人數眾多,且牽連許多無辜善良、非知識份子之百姓。本文透過鹿窟事件受難者口述歷史、政府往來公文書以及相關法律判決書的分析包含:一,藉此瞭解鹿窟事件發生背景、逮捕階段之發展經過;二,探討鹿窟事件官方審判階段,如何透過刑法第一百條「內亂罪」、「懲治叛亂條例」以及「戡亂時期檢肅匪諜條例」等法規,做成形式上「依法」判決,實際上卻侵害受難者人權的問題,包括未接受官方法律判決之受難者,亦同樣遭到白色恐怖時期威權體制之迫害;三,梳理鹿窟事件政府善後的救濟情

形與轉型正義之發展,從「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」、「戒嚴時期人民受損權利回復條例」以及官方對於鹿窟事件轉型正義從過去到未來如何處置,作出進一步之檢討。鹿窟事件部分領導者因參與二二八事件而遭到當局肅清,領導者為求發展出路而來到鹿窟,並積極向外延伸新據點,且因涉及地區廣闊,故被官方羅織出不只一個「武裝基地」,實際上並沒有證據顯示鹿窟具有充備之武力能夠組成武裝基地。再者,政府形式上「依法」進行審判,但蔣介石及審判者對受判者恣意量行的行為以及審判流程諸多的不法不當,人民基本權益因此受到侵害。台灣解嚴後,政府對受難者進行金錢補償、歷史真相挖掘以及撤銷部分受難者之有罪判決,然而,對於有關加

害者的歷史責任歸屬等轉型正義仍走在未竟之路。

總統府秘書長的網路口碑排行榜

-

#1.520團隊就位:蘇嘉全接總統府秘書長,大黑馬顧立雄出任國安 ...

520前人事安排緊鑼密鼓,總統府、行政院今(18)日公布最新人事,前立法院長蘇嘉全出任總統府秘書長,金管會主委顧立雄出任國家安全會議秘書長,原任 ... 於 www.thenewslens.com -

#2.總統府秘書長函

說明:本制定案刊載於總統府公報第7538號(另見本府網站 https://www.president.gov.tw公報系統)。 正本:行政院、立法院、司法院、勞動部. 副本:. 檔號: 保存 ... 於 cto1801.ctsp.gov.tw -

#3.副總統主持「總統府及國家安全會議秘書長交接典禮」

交接典禮於上午9時30分在總統府舉行,由副總統賴清德監交,首先進行總統府秘書長交接儀式,原任秘書長陳菊將印信交給新任秘書長蘇嘉全;續進行國家安全 ... 於 anxiou-vanguard-8.com -

#4.檢送總統於105年8月1日代表政府向原住民族道歉全文一案

總統府秘書長 函,檢送總統於105年8月1日代表政府向原住民族道歉全文一案. 全文如附件請參閱. 總統代表政府向原住民道歉文.pdf 3.38MByte 下載附件 ... 於 www.ssvs.tn.edu.tw -

#5.政權交接幕僚名單總統府列出曾永權、杜紫軍等6人 - 鉅亨

總統當選人蔡英文與現任總統馬英九的政權交接工作,總統府今(16)日確認與民進黨方面的工作會商名單,包括總統府秘書長曾永權、行政院副院長杜紫軍等6 ... 於 news.cnyes.com -

#6.轉知總統府秘書長辦理第6屆監察委員提名作業 - 明道大學人力 ...

【轉知】總統府秘書長辦理第6屆監察委員提名作業. 2020-02-20. 主旨:為辦理第6屆監察委員提名作業,特函請貴部函轉各大學校院推薦符合監察委員法定資格要件,且未具 ... 於 www.hr.mdu.edu.tw -

#7.四大秘書長把蔡英文推上火線 - 信傳媒

上台兩個多月,蔡英文總統的民調遇見亂流,危機處理不完。雖然短期民意起伏不代表施政方向對錯,但總統府秘書長、國安會秘書長、行政院秘書長、民進黨 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#8.蔡英文宣布李大維接任總統府秘書長 - 自由時報

〔記者蘇永耀/台北報導〕蔡英文總統今日下午於總統府大禮堂舉行「總統府記者會」,宣布總統府秘書長由現任海基會董事長李大維擔任,蔡總統並感謝 ... 於 news.ltn.com.tw -

#9.北上接總統府秘書長陳菊:全力輔佐總統 - 新唐人亞太電視台

再來看到,總統府今天(23)進行秘書長交接儀式,新任秘書長陳菊正式上任,她在致詞時說,台灣正面臨對外競爭、內部改革階段,她將扮演替總統蔡英文分憂 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#10.秘書長 - 中華民國總統府

學歷:. 國立臺灣大學政治學系畢業; 美國維吉尼亞大學外交事務碩士; 美國維吉尼亞大學外交事務博士. 經歷:. 外交部北美司司長; 行政院新聞局局長兼政府發言人 ... 於 www.president.gov.tw -

#11.總統府秘書長將換人? 府:沒有異動- 政治- 工商

前總統府秘書長蘇嘉全,因家族涉弊案,2020年8月閃電請辭,由海基會董事長李大維接任,協助蔡英文處理對美事務。監察院對邱太三的兩次彈劾案,皆不成立, ... 於 www.chinatimes.com -

#12.總統府秘書長函請推薦大法官人選 - 國立雲林科技大學-人事室

教育部檢送總統府秘書長函請推薦符合《司法院組織法》第4條第1項規定應具備資格,且無《法官法》第6條各款及《公務人員任用法》第28條第1項各款規定 ... 於 aex.yuntech.edu.tw -

#13.李大維接任台灣總統府秘書長蔡英文籲團隊陞官發財請走別路

台灣總統府前秘書長蘇嘉全因為親戚不斷涉入弊案,昨天辭去總統府秘書長一職,總統蔡英文今天宣布,由海基會董事長李大維接任總統府秘書長。 於 www.rfi.fr -

#14.張俊雄先生 - 行政院全球資訊網-歷任副院長

... 民國71年- 75年高雄市基督教青年會理事長; 民國72年- 89年立法院立法委員 ... 民國89年2000年民主進步黨陳水扁總統競選指揮中心總幹事; 民國89年總統府秘書長 ... 於 www.ey.gov.tw -

#15.江建正涉吸金曹興誠、洪水樹、李金恭疑是受害者 - 民視新聞

前總統府秘書長廖了以大女婿江建正,成立「昱冠資訊」,卻驚爆為了美化財報,找來聯電前董事長曹興誠、可成董事長洪水樹,以及京元電董事長李金恭, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#16.宏都拉斯總統訪台13日會晤蔡英文 - MSN

張惇涵表示,訪問團還包括宏國總統府秘書長卡多納(Ricardo Cardona)伉儷、外交部長羅薩雷斯(Lisandro Rosales)伉儷、財政部長馬塔(Luis Mata) ... 於 www.msn.com -

#17.總統府秘書長 - 台灣選舉維基百科VoteTW

職能及演變. 《中華民國總統府組織法》第九條規定:「總統府置秘書長一人,特任,承總統之命,綜理總統府事務,並指揮、監督所屬職員。」. 於 votetw.com -

#18.宏都拉斯總統今訪台總統府:誠摯歡迎

張惇涵表示,本次訪團成員另包括宏國總統府秘書長卡多納(Ricardo Cardona)伉儷、外交部長羅薩雷斯(Lisandro Rosales)伉儷、財政部長馬塔(Luis ... 於 www.taiwanhot.net -

#19.總統府秘書長函 - 國防部

說明:本修正案刊載於總統府公報第7523號(另見本府網站 https://www.president.gov.tw公報系統)。 正本:行政院、立法院、司法院、國防部. 副本:. 檔號: 保存 ... 於 law.mnd.gov.tw -

#20.總統府新人事!蘇嘉全任秘書長谷辣斯轉任府發言人 - CTWANT

總統府18日下午說明最新人事安排,根據總統府發言人黃重諺宣布,由前立法院長蘇嘉全接掌總統府秘書長一職,國安會秘書長李大維則轉任海基會董事長, ... 於 www.ctwant.com -

#21.傳邱太三接府秘書長台灣總統府否認 - Taiwan News

媒體報導,總統蔡英文擬邀前法務部長邱太三出任總統府秘書長| 2021-02-17 14:34:00. 於 www.taiwannews.com.tw -

#22.中華民國總統府秘書長 - 中文维基百科

總統府秘書長 是中華民國總統府的首長,由總統任命,總理府內事務,並指揮、監督所屬職員。副職為總統府副秘書長,主要襄助秘書長處理事務。 於 wiki.hk.wjbk.site -

#23.蘇嘉全辭去台灣的總統府秘書長一職 - RTHK News

在台灣,近期被網民指控與家人涉貪的總統府秘書長蘇嘉全,以個人理由向蔡英文總統請辭,並獲批准,秘書長一職將會由副秘書長劉建忻暫代。 於 news.rthk.hk -

#24.陳菊發文:520後不續任總統府秘書長!接監察院長呼聲高| 政治

跟所有關心我的朋友報告,520之後我不再續任總統府秘書長。今年一月,在小英總統帶領下,我們一起守住了台灣的民主自由與改革成果,向全世界證明了台灣人 ... 於 www.setn.com -

#25.宏都拉斯總統結束訪問行程14日搭機離台 - 東森新聞

葉南德茲伉儷應政府邀請,在12日至14日率團訪台,訪團成員包括宏國總統府秘書長卡多納(Ricardo Cardona)伉儷、外交部長羅薩雷斯(Lisandro Rosales) ... 於 news.ebc.net.tw -

#26.宏都拉斯總統訪台13日會晤蔡英文 - HiNet生活誌

張惇涵表示,訪問團還包括宏國總統府秘書長卡多納(Ricardo Cardona)伉儷、外交部長羅薩雷斯(Lisandro Rosales)伉儷、財政部長馬塔(Luis Mata) ... 於 times.hinet.net -

#27.環時抹黑洪國總統訪台外交部:中共官媒造假

他也希望宏都拉斯及台灣深厚的情誼及雙邊邦誼能繼續深化,無論是他在任或卸任之後。 葉南德茲伉儷訪台團成員,包括宏國總統府秘書長卡多納(Ricardo ... 於 www.epochtimes.com -

#28.李大維接總統府秘書長首要任務處理李登輝治喪 - 中央社

(中央社記者王揚宇、葉素萍台北3日電)總統府秘書長蘇嘉全日前請辭獲准,總統蔡英文今天宣布新任秘書長,由海基會董事長李大維擔任,交付他上任後的第一 ... 於 www.cna.com.tw -

#29.刘豫锡大使会见多哥总统府秘书长贝尼桑

2016年2月2日,刘豫锡大使会见多哥总统府秘书长贝尼桑,就两国关系、双边合作等问题交换意见。 贝尼桑秘书长向刘大使介绍了多哥政府代表团近期访问香港的相关情况。 於 www.mfa.gov.cn -

#30.總統府秘書長函

總統府秘書長 函 ... 主旨:立法院咨請總統公布修正圖書館法部分條文一案,業奉. 總統104年2月4日華總一義 ... 說明:本修正案刊載於總統府公報第7179期(另見本府網站. 於 apps.nknush.kh.edu.tw -

#31.為敗選負責,陳菊辭去總統府秘書長 - 天下雜誌

陳菊也表示辭去總統府秘書長一值。深刻的檢討、反省。感謝每一位願意給機會的人民。 於 www.cw.com.tw -

#32.總統府秘書長相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的總統府秘書長相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#33.中華民國總統府- 维基百科,自由的百科全书

中華民國總統府是中華民國總統的幕僚機關,專責處理與總統、副總統有關的行政事務;成立於1948年5 ... 依《總統府組織法》第9條第1項,總統府的首長並非總統,而是總統府秘書長。 於 zh.wikipedia.org -

#34.總統府秘書長民國96年5月21日華總一禮字第09610029672號 ...

行政院人事行政局函轉總統府秘書長民國96年5月21日華總一禮字第 09610029672號錄令通知,如附檔。 上版日期:, 96-05-28. 相關檔案. 096Y0D007721-01.pdf. 於 personnel.e-land.gov.tw -

#35.影/總統宣布李大維接府秘書長說重話「升官發財請走別路」

總統蔡英文今天(3日)親自召開記者會,宣布新任總統府秘書長,將由李大維擔任。除了感謝李大維臨危受命之外,總統也針對近日立委涉及收賄的案件做出 ... 於 news.ttv.com.tw -

#36.台高官人士變動蘇嘉全接任總統府秘書長 - 東網

台灣的蔡英文總統的第二個任期,將於周三(20日)宣誓就職,總統府秘書長陳菊周日(17日)在社交平台公布請辭。台灣的總統府. 於 hk.on.cc -

#37.總統府發言人

總統府宣布新任總統府秘書長及新任國安會秘書長之人事總統今日決定由原國安會秘書長吳釗燮出任總統府秘書長。國安會秘書長則由國安會首席諮詢委員嚴德 ... 於 www.facebook.com -

#38.行政院函

說明:檢送「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算. 執行應注意事項」修正總說明、修正規定暨對照表各1. 份。 正本:總統府秘書長、行政院秘書長、立法院秘書長、 ... 於 iweb.ntnu.edu.tw -

#39.檢送總統於105年8月1日代表政府向原住民族道歉全文

Your browser does not support JavaScript! Your browser does not support JavaScript! 轉知總統府秘書長函,檢送總統於105年8月1日代表政府向原住民族道歉全文 ... 於 www.sssh.tyc.edu.tw -

#40.邱太三接府秘書長?總統府回應否認| 三立新聞網 - LINE TODAY

政治中心/綜合報導. 據《風傳媒》報導,前法務部長邱太三有望重回執政團隊,該報導指出,總統蔡英文正在思考請邱太三任總統府秘書長,在政治決策提供 ... 於 today.line.me -

#41.宏都拉斯總統訪台13日會晤蔡英文 - 新浪新聞

張惇涵表示,訪問團還包括宏國總統府秘書長卡多納(Ricardo Cardona)伉儷、外交部長羅薩雷斯(Lisandro Rosales)伉儷、財政部長馬塔(Luis Mata) ... 於 news.sina.com.tw -

#42.【蘇嘉全請辭】任總統府秘書長僅75天史上任期第三短 - 蘋果日報

總統蔡英文今年520就任,任命立法院前院長蘇嘉全為總統府秘書長,因姪子、民進黨立委蘇震清涉貪遭檢調偵查聲押,蘇嘉全今請辭獲准,上任僅75天即下台 ... 於 tw.appledaily.com -

#43.法規資訊-總統府處理文武官員任免作業要點

立法沿革:, 中華民國102年1月29日總統府秘書長核定修正發布第4點、第6點、第10點及附表一至附表三(中華民國102年2月4日總統府華總一義字第1021000661 0號函分行生效) ... 於 weblaw.exam.gov.tw -

#44.蘇嘉全請辭總統府秘書長蔡英文宣布李大維接任 - 財訊

總統府秘書長 蘇嘉全以及他的姪子民進黨立委蘇震清近來屢次發生爭議,蘇震清近期因為捲入貪污案被檢方聲押禁見,蘇嘉全則聲明辭去總統府秘書長一職。 於 www.wealth.com.tw -

#45.中華民國總統府組織法§9-全國法規資料庫

總統府 置秘書長一人,特任,承總統之命,綜理總統府事務,並指揮、監督所屬職員。 總統府置副秘書長二人,其中一人特任,另一人職務比照簡任第十四職等,襄助秘書長 ... 於 law.moj.gov.tw -

#46.瓜地馬拉又爆總統府秘書長接受賄賂案 - 台灣經貿網

瓜地馬拉又爆總統府秘書長接受賄賂案根據瓜地馬拉廿一世紀報等各報本(2015)年7月10日頭版報導,?OttoPerez總統女婿接受賄賂醜聞?。 聯合國駐瓜地馬拉 ... 於 info.taiwantrade.com -

#47.總統府秘書長為何非陳菊不可?

年後蔡政府進行人事改組,行政院內閣除了勞動部長外,其他異動主要與總統職權密切相關的國防、外交、兩岸領域。總統府書長與國安會秘書長也隨之異動。 於 www.npf.org.tw -

#48.慶建交80週年! 宏都拉斯總統率團訪台 - 華視新聞網

... 的葉南德茲並沒有在現場致詞,而跟在總統葉南德茲後頭的,包括宏國總統府秘書長卡多納夫婦,外交部長羅薩雷斯夫婦,以及財政部長馬塔夫婦等11人。 於 news.cts.com.tw -

#49.總統府秘書長函

總統府秘書長 函 ... 主旨:立法院咨請總統公布增訂原住民族基本法部分條文一案, ... 說明:本修正案刊載於總統府公報第7224期(另見本府網站http. 於 secweb.nfu.edu.tw -

#50.中華民國總統府秘書長 - Wikiwand

^ 因姪子蘇震清涉及貪污而宣佈辭去總統府秘書長一職。總統府於2020年8月3日宣佈由李大維擔任總統府秘書長。 外部連結. 於 www.wikiwand.com -

#51.總統府秘書長黃昆輝(右)三十日在總統府大禮堂贈勳

總統府秘書長 黃昆輝(右)三十日在總統府大禮堂贈勳給即將卸任的總統府副秘書長蘇起(中)。蘇起二月一日轉任陸委會主委。中央社記者吳繼昌攝八十八年一月三十日. 於 memory.culture.tw -

#52.前總統府秘書長廖了以女婿詐欺曹興誠200萬交保 - 聯合新聞網

調查局接獲檢舉,指前總統府祕書長廖了以的女婿、昱冠資訊董事長江建正,涉以AI未來獲利可期為由,吸金超過5億元,包括聯電曹... 於 udn.com -

#53.總統府秘書長| 標籤| 第1頁| 公視新聞網PNN

總統府秘書長 | 標籤| 第1頁以「總統府秘書長」探索更多公視新聞網文章,標籤名稱:國民黨,民進黨,總統,總統府,總統府秘書長,蔡英文,行政院長,陳菊. 於 news.pts.org.tw -

#54.震撼!蘇嘉全請辭總統府秘書長,蔡總統准辭 - 今周刊

蘇嘉全表示今年5月20日,嘉全承蒙蔡英文總統的信任,獲邀擔任總統府秘書長的職務,自上任以來,內心始終抱持著戒慎恐懼的態度,全力扮演好幕僚長的 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#55.有關教育部轉知總統府秘書長函有關立法院咨請總統公布修正 ...

二、本修正案刊載於總統府公報第7548號(另見總統府網站https://www.president.gov.tw公報系統),如有相關疑問,請逕洽本案教育部承辦人許婉玉(聯絡電話:04-37061152)。 三 ... 於 ljjhs.tc.edu.tw -

#56.接任府秘書長蘇貞昌保持低調 - Tvbs新聞

內閣人事佈局大致底定後,陳總統積極佈局國安會與總統府高層人士,分別會晤康寧祥、邱義仁與蘇貞昌,在康寧祥由國安會秘書長轉任總統府資政後,總統府 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#57.總統府秘書長函

說明:本修正案刊載於總統府公報第7488號(另見本府網站 https://www.president.gov.tw公報系統)。 正本:行政院、立法院、司法院、勞動部. 副本:. 檔號: 保存 ... 於 www.labor.taichung.gov.tw -

#58.總統府秘書長函 - 國立臺南大學

總統府秘書長 函. 地址:10048 臺北市中正區重慶南路1段. 122號. 聯絡方式:廖孟駿02-2320-6144. 電子信件:[email protected]. 受文者:國立臺南大學. 於 www.nutn.edu.tw -

#59.陳菊:不續任總統府秘書長 - 中華日報

本報記者綜合報導總統府秘書長陳菊昨天晚上七點左右,在她的臉書「陳菊(花媽)」留言,表示五二0之後不再續任總統府秘書長。稍後,蔡英文總統也在她 ... 於 www.cdns.com.tw -

#60.直播/蘇嘉全辭府秘書長蔡英文親上火線說明| 政治快訊

總統府 蘇嘉全秘書長昨(2)日因個人因素主動向蔡英文總統請辭,蔡英文表示尊重並准予辭職。秘書長一職將由副秘書長劉建忻暫代。總統蔡英文今日下午2 ... 於 www.nownews.com -

#61.宏都拉斯總統葉南德茲14日結束行程搭機離台 - World Journal

宏都拉斯總統葉南德茲(左一)伉儷等一行人,14日晚間前往桃園國際機場搭乘晚間11點50分中華航空編號CI-8班機飛往洛杉磯,由總統府秘書長李大維(左 ... 於 www.worldjournal.com -

#62.總統府秘書長陳菊訪視社區照顧關懷據點關懷長輩慶中秋

總統府秘書長 陳菊代表蔡英文總統,於今(12)日蒞臨基隆市平寮及過港社區照顧關懷據點,在衛生福利部次長蘇麗瓊及基隆市副市長林永發陪同下,與長輩一同 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#63.陳菊不續任台灣總統府秘書長蔡英文感謝陪伴度過最艱難日子

台灣總統蔡英文周三(20日)就職前夕,總統府秘書長陳菊宣布,周三後不再續任總統府秘書長。蔡英文回應時則指,感謝陳菊陪伴她與執政團隊度過最艱難. 於 std.stheadline.com -

#64.總統府秘書長公布李大維接替蘇嘉全 - 台灣醒報

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】曾任國安會秘書長的海基會董事長李大維公布接任總統府秘書長!總統蔡英文3日召開記者會宣布,由李大維接任蘇嘉全遺留 ... 於 anntw.com -

#65.【轉知】檢送總統府秘書長函請推薦符合監察委員法定資格要件

109-02-25. 【轉知】檢送總統府秘書長函請推薦符合監察委員法定資格要件,且未具法定消極情事之優秀適任人才一案,請於109年3月10日(星期二)逕向總統府「第6屆監察 ... 於 www.ouk.edu.tw -

#66.宏都拉斯總統結束訪問行程14日晚間搭機離台 - 更生日報

葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)伉儷一行人結束在台的參訪行程,搭乘中華航空晚間11時50分的CI-008班機離台,總統府秘書長李大維陪同送機,葉南德 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#67.總統府副秘書長人事異動劉建忻轉任考試院秘書長 - 上報Up ...

第13屆考試院正副院長及委員將於9月1日正式上任,26日傳出總統府副秘書長劉建忻將出任考試院秘書長,新任考試院長黃榮村表示,在當教育部長時就認識 ... 於 www.upmedia.mg -

#68.蘇嘉全辭總統府秘書長接替人選可能是他… - 工商時報

為重建蔡英文總統(左)打擊貪腐決心,黨政人士認為,延攬一位非英系、較中立人馬,有助小英重塑清廉形象,其中前黨主席卓榮泰(右)被視為是一顆好棋 ... 於 ctee.com.tw -

#69.李大維接任總統府秘書長趙少康曝主因:蔡英文不願做「這件事」

近期民進黨陷入風波,立委蘇震清涉入收賄案,前總統府秘書長蘇嘉全也因此於2日請辭,總統蔡英文隔日隨即宣布懸缺由原任海基會董事長的李大維接任。 於 www.storm.mg -

#70.總統府秘書長函

總統府秘書長 函 ... 主旨:立法院咨請總統公布制定財團法人原住民族語言研究發展 ... 說明:本制定案刊載於總統府公報第7395號(另見本府網站. 於 ws.hl.gov.tw -

#71.邱太三接府秘書長? 總統府:目前無此人事安排

有媒體指稱為因應新局、強化戰力,蔡英文總統思考請法務部前部長邱太三出任總統府秘書長。總統府發言人張惇涵今天(17日)表示,這則報導並未向總統府 ... 於 www.rti.org.tw -

#72.委陳菊任總統府秘書長蔡英文盼協助推動改革

陳菊出任高雄市市長長達12年,今屆任期原本到年底,傳媒報道指她將於下周五(20日)提前卸任,並於本月23日正式擔任總統府秘書長。 於 www.rfa.org -

#73.法規名稱: 秘書長信箱處理流程及原則

法規名稱:, 秘書長信箱處理流程及原則. 時間:, 中華民國090年07月31日. 立法沿革:, 中華民國90年7月31日總統府人事處華總人二字第9010014070號書函訂定發布全文3 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#74.楊貴智|總統府的老大是總統嗎? | 法律白話文運動

順帶一提,總統府秘書長跟國安會秘書長是直屬總統的最高幕僚長,所以人選備受媒體關注。至於總統府資政與國策顧問也提供類似的功能,但似乎比較少發揮 ... 於 plainlaw.me -

#75.教育部書函轉總統府秘書長函有關推薦符合司法院大法官法定 ...

教育部書函轉總統府秘書長函有關推薦符合司法院大法官法定資格要件之優秀適任人才. 1 、民國108年司法院大法官候選人推(自)薦公告,請至總統府全球資訊網( ... 於 po.ntub.edu.tw -

#76.瓜地馬拉總統府秘書長拉里歐斯應邀來訪 - 外交部

瓜地馬拉總統府秘書長拉里歐斯(Carlos Esteban Larios Ochaita)夫婦應我政府邀請, ... 拉里歐斯秘書長在台期間將拜會總統府秘書長詹春柏,接受外交部長歐鴻鍊夫婦款 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#77.劉建忻轉任試院秘書長鄭正鈐酸:總統府想藉此解決洩密案?

他指出,劉建忻是總統蔡英文的重要幕僚,過去參與民進黨黨務與總統府諸多人事以及策略操盤,沸沸揚揚的總統府洩密案,傳言洩漏的資料就是從劉建忻的電腦 ... 於 newtalk.tw -

#78.有關本會張董事長會晤韓國前總統府秘書長金重權博士暨夫人新聞

海基會董事長張俊雄今(22)日上午11時在該會會晤韓國前總統府秘書長金重權博士暨夫人,雙方就兩岸及南北韓局勢懇切交換意見,相談甚歡。 張董事長在會晤時表示,自 ... 於 www.sef.org.tw