美國飲食文化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦NAGAYAMAHISAO寫的 日本和食考:連日本人都大驚奇的和食百科 和麥可.波倫的 植物靈藥:鴉片、咖啡因、麥司卡林,如何成為我們的心靈渴望?又為何成為毒品?對人類文化帶來什麼影響?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站朱易美國飲食文化新趨向也說明:一般的美國人是如何在家里烹調食物的,構成了美國飲食文化的主要部分。 ... 隨著減肥的概念的風行,對甜點和零食的負面看法就越來越普通,但美國人在晚餐後仍習慣有 ...

這兩本書分別來自商周出版 和時報出版所出版 。

法鼓文理學院 社會企業與創新碩士學位學程 陳定銘所指導 鄭玫玲的 以行動者網絡理論探討 COVID-19 疫情爆發後心靈環保飲食文化之推廣–以小小樹食為例 (2021),提出美國飲食文化關鍵因素是什麼,來自於COVID-19、心靈環保、飲食文化、行動者網絡理論、彈性素食。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 藝術史學系藝術史評與古物研究碩士班 于禮本所指導 莊介瑋的 愛德華‧哈珀繪畫研究:餐廳中的女性 (2018),提出因為有 二十世紀餐飲史、愛德華‧哈珀、餐廳中的女性的重點而找出了 美國飲食文化的解答。

最後網站美國飲食文化歷史美國飲食文化 - Duph則補充:美國 的飲食文化反映出它的歷史。來自歐洲的殖民者引進了一批食材和烹飪風格,時間進入19世紀和20世紀以後,由於眾多外國移民的湧入,使得全美國各地展現出豐富的食物與 ...

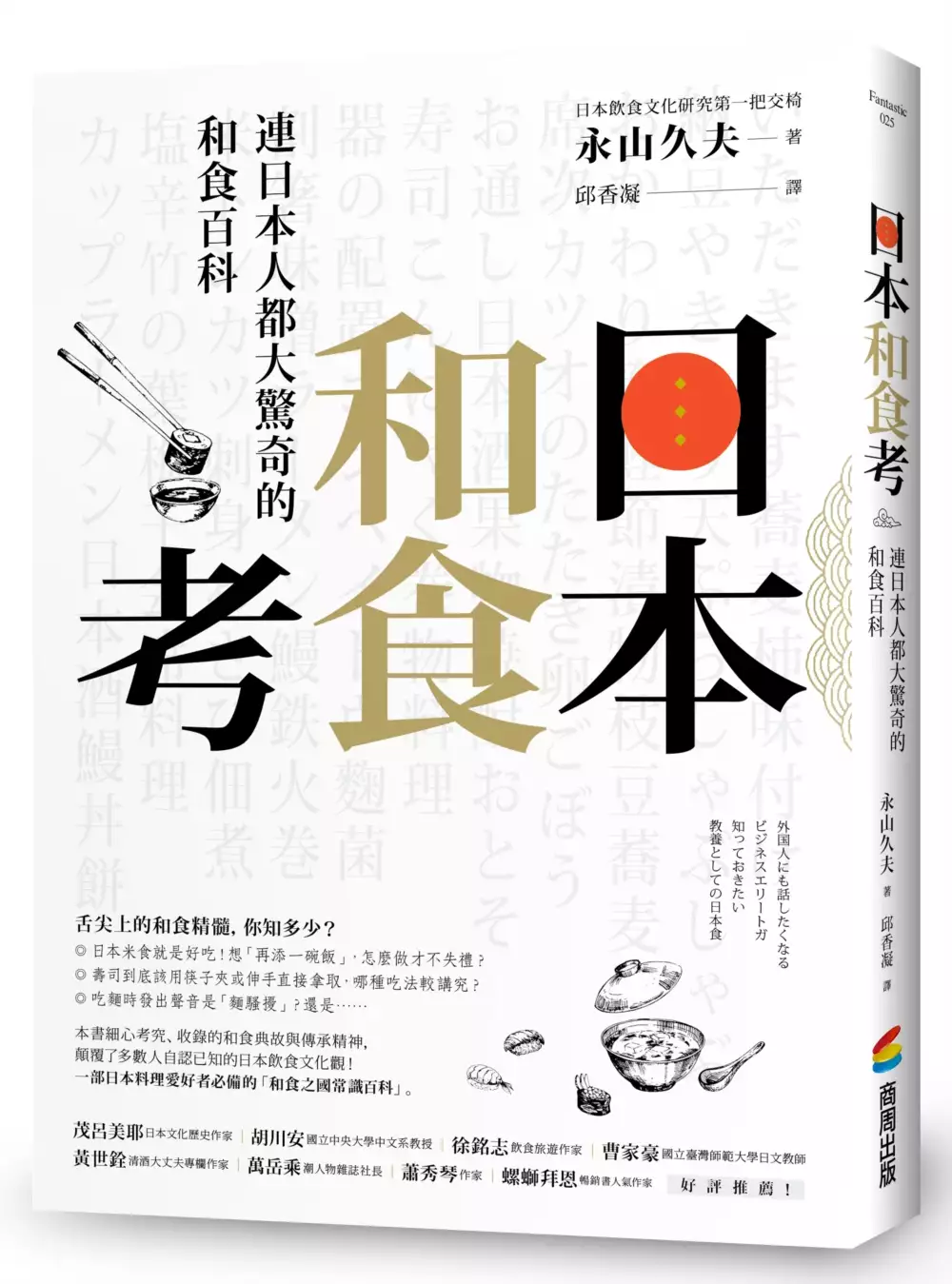

日本和食考:連日本人都大驚奇的和食百科

為了解決美國飲食文化 的問題,作者NAGAYAMAHISAO 這樣論述:

這樣品嘗和食更具風格,也更有味道! 一部日本料理愛好者不容錯過的「和食之國常識百科」! 舌尖上的和食精髓,你知多少? ‧日本米食就是好吃!想「再添一碗飯」,怎麼做才不失禮? ‧壽司到底該用筷子夾或伸手直接拿取,哪種吃法較講究? ‧吃蕎麥麵時,吸食麵條發出聲音是「麵騷擾」?還是…… 本書細心考究、收錄的和食典故與傳承精神, 顛覆了多數人自認已懂的日本飲食文化觀! ----------------------------------------------------------- ★日本料理愛好者必知的「和食之國常識百科」 ★上班族、商業菁英必備的「飲食文化素養」 ★豐富社交談資必讀

的「和食餐桌禮儀指南」 【各界好評推薦】 茂呂美耶│日本文化歷史作家 胡川安│國立中央大學中文系教授 徐銘志│飲食旅遊作家 黃世銓│清酒大丈夫專欄作家 萬岳乘│潮人物雜誌社長 曹家豪│國立臺灣師範大學日文教師 蕭秀琴│作家 螺螄拜恩│暢銷書人氣作家 和食在二○一三年正式納入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄, 日本料理與全球頂尖美食並列, 全世界流行吃和食, 關於和食的核心精髓,你知多少呢? ◇在居酒屋沒點卻端上桌的餐前小菜,需要付費嗎? ◇日本獨有的「吹干」法,如何煮出讓人一碗接一碗的美味米飯? ◇想嚐英式燉牛肉,卻意外創造日式「媽媽的味道」,其誕生祕辛? ◇一個是藥物,一個

是點心,為何有著相同的「外郎」名稱? ◇專為戒菸的紳士淑女特製的成人零食是什麼? 本書作者長年關注研究日本古代到明治時代飲食, 書中精心探考、彙整各式日本飲食文化典故, 並解說許多連日本人都回答不出來的疑惑, 還有各類和食料理知識,兼具知識性與實用性。 不但是日本文化與料理愛好者不容錯過的「和食之國常識百科」, 更可做為商務洽談及社交時,適時帶動氣氛的談資。 從和食了解日本的風土民情,從探究料理的原點一窺時代的歷史面貌。 從此品嘗日本料理,更具風格,也更有味道! 【名家口碑場推薦】 《日本和食考》從不同的面相,由禮儀文化、烹煮方式、自然環境、養生功效、最後尋找到日本料理的根。本書每

篇都短小精闢,很適合在閒暇時間閱讀,讀完了不僅增加知識,還可以在餐桌上成為聊天的好題材。 胡川安│國立中央大學中文系教授 我喜歡和食被列入世界非物質文化遺產的幾大理由……從這些角度出發,再對照而讀,便能更全面的理解和食文化的脈絡。 徐銘志│飲食旅遊作家 這幾年因公務或私人出訪,常常往返日本和台灣,但如何正確的在外吃喝而不失禮或更了解異國的飲食文化,常常是自己頭大的問題。 在本書中,小從食物的起源、吃法,大到飲食文化典故,都鉅細靡遺的陳述,讓人能

深入的了解和食精髓,進而對日本的飲食文化有更進一步的認識。在滿足口腹之欲的同時也可和日本文化相互呼應,讓吃不再只是吃而已。 黃世銓│清酒大丈夫專欄作家 這本書開拓了我一個全新的知識領域……但是奇怪的是,我說的「全新的知識」可不是什麼罕見、跟生活毫不相關的學科領域,而是吃日本料理這件在台灣幾乎接近「直率」的街頭餐食,竟可以給它個九彎十八拐的曲折故事,雖然貌似工具書,但讓我近乎閱讀偵探小說地,一步步想解開謎底。 萬岳乘│潮人物雜誌社長 在現今無

國界的世界中,要能品嘗和食,並不是一件困難的事。但要能清楚瞭解和食的深層魅力,卻又不是那麼輕易地能夠達成。 透過本書指引日式料理的奧妙之處,讓人明白料理背後的由來典故及當時社會文化的實況。讀完本書,不僅靈活你的五感,更將彷彿置身於食界文化遺產的薰陶之中。 曹家豪│國立臺灣師範大學日文教師 本書以簡潔清晰的方式,讓對和食有興趣的讀者很快的進入了日本人的飲食世界,對熟悉並熱愛日本料理的人解惑和提醒,像是生魚片要從淡色的魚貝類吃到深紅色鮪魚,原來可以在擺盤的位置中發現這個道理,是一本很好的和食專書。

蕭秀琴│作家 填飽肚子,也要餵足腦袋,讓大腦來趟豐盛的日本美食之旅吧! 螺螄拜恩│暢銷書人氣作家 【本書特色】 ˙與全球頂尖特色美食並列!和食(日本料理)於2013年正式納入聯合國教育科學文化組織(UNESCO)非物質文化遺產名錄第五項,與「法國美食術」、「西班牙、義大利、希臘、摩洛哥四國的地中海美食」、「地中海傳統美食」、「土耳其傳統美食keshkek(小麥粥)」齊名並列,挑動世界各地美食愛好者的味蕾。 ˙全世界都在流行吃和食!日本料理乃世界公認烹調過程最一絲不

苟的國際美食,不僅台灣人熱愛,其精緻與健康理念的精神內涵,同樣讓歐美民眾瘋狂樂嚐。 ˙堪稱「和食之國常識百科」!日本飲食歷史圖片+繪圖穿插呈現,兼具知識性與實用性,可作為上班族在飲食交際時參考運用。

美國飲食文化進入發燒排行的影片

人的創意真的是無限的,每個年代的人都會在自己身處的時代盡可能地為自己跟身邊的人創造幸福!這就是我對於「花生可樂」的看法~你呢?

【克里斯丁也在這】

■ https://www.facebook.com/tingsbistro/

■ https://www.instagram.com/tingsbistro/

■ https://medium.com/@tingsbistro

■ https://tingsbistro.com/

【影音合作邀約】

📩https://tingsbistro.com/about

【克里斯丁人氣影片】

■ 牛排如何分級?Prime跟日本和牛一較高下|克里斯丁聊料理

https://youtu.be/79WuRPQRI2A

■ 【Gordon v.s. Jamie】戈登傑米恩怨史|克里斯丁聊料理

https://lihi.cc/yZEew

■ 中秋烤肉又到啦!今年只烤兩個字:質感|克里斯丁vlog

https://youtu.be/-JuzvgqqB30

■ 〈乾式熟成〉牛排の精神時光屋!吃出"時間的味道"|克里斯丁vlog

https://lihi.cc/CYrKo

【贊助Ting's Bistro美食自學廚房】

🎁https://lihi.cc/BRglk

以行動者網絡理論探討 COVID-19 疫情爆發後心靈環保飲食文化之推廣–以小小樹食為例

為了解決美國飲食文化 的問題,作者鄭玫玲 這樣論述:

正是因為COVID-19新冠肺炎疫情的爆發,以及在短時間內席捲全球這樣一個特殊時空背景下,觸發了本研究主題的研究動機。人類社會經過工業革命、科技、金融等產業的創新發展,帶動消費主義盛行,對自然資源過度開發利用,造成生態破壞與氣候變遷的嚴峻生存環境後果。現代畜牧工業不僅是影響氣候變遷的重要因素之一,其作業流程也多不符人道,嚴重剝奪其他物種的生存條件與生命權。 法鼓山創辦人聖嚴法師認為僅針對自然資源和生態的環保觀念是不夠積極的,故把佛法淨化心靈的觀念與環保術語結合,使環保由個人心靈做起,才能真正落實全方位的環保運動,因而於1992年提出「心靈環保」作為法鼓山的核心理念。從「心靈環保」角度看

地球及生存其上的萬物皆為生命共同體,人類為了自身安全,必要珍惜地球有限資源及尊重其他生命。 文化是人與環境互動的結果,是人類社會一切行為規範、價值、知識、信仰、傳統、習慣等的總稱。飲食文化包含從耕作飼養到烹調吃食、社交、傳統、習慣、理念、創意等等面向。研究者好奇,當人類面對COVID-19的警鐘、地球永續的嚴峻挑戰時,是否能從食衣住行中「食」的習慣開始調整,培養一種符合「心靈環保」,友善地球尊重生命的飲食文化? 「小小樹食」餐飲事業以推廣彈性素食為理念,以製作葷食者也喜愛的創意蔬食料理為方法,其經營團隊努力實現「小小樹食」作為自體環保與自然環保實踐場域的目標。研究者以行動者網絡理論

為基礎,藉由文獻探討、實地觀察、深度訪談與問卷調查等研究方法,詳細論述個案從行動者網絡理論視角,在品牌經營與理念實現的發展歷程中,所經歷的轉譯四階段–問題界定、利益賦予、徵召、以及動員的內容;並由蒐集的資料,分析個案作為推廣心靈環保飲食文化平台的功能與成效。由葷食答卷者佔比78%,葷食、素食者均超過8成認同個案的理念與方法並顛覆蔬食料理印象…等統計結果顯示,個案確實成功動員了葷食者成為其主要客源,形成倡導彈性素食理念的行動者網絡,提供友善地球、尊重生命的實踐場域,協助推廣符合「心靈環保」理念的飲食文化。 研究者建議政府相關部門提出更多宣導與措施,以利環保理念化為日常生活的行動與實踐。並建

議有興趣的研究者可就佛法與行動者網絡理論的異同做後續學術探討。關鍵詞:COVID-19、心靈環保、飲食文化、行動者網絡理論、彈性素食

植物靈藥:鴉片、咖啡因、麥司卡林,如何成為我們的心靈渴望?又為何成為毒品?對人類文化帶來什麼影響?

為了解決美國飲食文化 的問題,作者麥可.波倫 這樣論述:

《時代》雜誌全球百大作家 《紐約時報》暢銷書作家 《華盛頓郵報》年度選書 美國全國公共廣播電台年度選書 暢銷書《雜食者的兩難》作者麥可.波倫 挑戰我們對植物藥品的認知 探索人類意識最極限境界 鴉片、咖啡因、麥司卡林 如何成為我們的心靈渴望? 又為何成為毒品? 對人類文化帶來什麼影響? 大腦是禁錮者,會限制我們的知識,倘若大腦被迷幻藥炸得粉碎,禁錮就會消失。──喬瑟夫‧坎伯(Joseph Campbell) 人類食用植物的目的除了滿足食欲,有時也為了改變意識,引發興奮或平靜的感受、擾亂或改變精神感覺。但,我們飲茶、喝咖啡來提神,而不會將茶與咖啡視為有藥

性的植物,更不認為是成癮的藥物或毒品,可是若用罌粟花種子泡茶,卻會受到法律禁止。 植物在何種情形下被食用,就被稱為是違法毒品? 《時代》雜誌評選為全球百位最有影響力作家的麥可.波倫,研究飲食文化數十年,在本書中探索鴉片、咖啡因和麥司卡林,這三種與人類社會最緊密關聯的植物,如何豐富我們的文化,我們為何耗費心力使用它們改變意識,又為什麼用法律、罪惡感來箝制人們對這些植物的渴望。 本書融合科學、歷史與作者親身經歷,透過各種不同角度省思並理解,當我們食用這些植物,改變自己的意識,事實上也是以深切的方式經驗大自然。 這是一趟豐富的思索之旅,讀者可以從書中了解,千年來人類對

這些植物的依賴與迷戀,反映出我們的渴望與需求,以及與自然界一花一葉緊密且複雜的連結。 名人推薦 麥可.波倫是卓越的說故事專家,引領讀者以新的觀點思考毒品、植物與人類之間的關係。──《紐約時報書評》 只有麥可.波倫能結合飲食文化與哲學,寫出清晰且令人省思的作品。──《華盛頓郵報》 閱讀本書就像是一趟旅行,引人入勝、大開眼界、改變想法。──《新政治家》雜誌

愛德華‧哈珀繪畫研究:餐廳中的女性

為了解決美國飲食文化 的問題,作者莊介瑋 這樣論述:

二十世紀美國藝術家愛德華‧哈珀(Edward Hopper, 1882-1967)身處在一個社會變動劇烈的時空環境,從第一次世界大戰到第二次世界大戰之間,美國境內陸續出現爵士年代、禁酒時期、咆嘯年代,以及經濟蕭條,如此瘋狂躁動又恐慌失落的反覆變化成為美國現代日常生活多元面相的表象。以城市生活題材為名的哈珀見證著生活遭遇持續變動的情形,其中到各式餐館用餐的經驗也是哈珀畫作的寶貴靈感來源之一。有鑑於此,本文主要探討哈珀畢生餐廳題材作品的風格與意涵,從最早期的素描與商業插畫,到巴黎寫生的水彩畫與首次以餐廳為題材的油畫,乃至從1920年代陸續以美國各式餐廳類型為題材的多種畫作。過去的研究傾向於以心理

學層面探討畫中人物與氣氛所傳達出的孤單與疏離之感受,然而這樣的詮釋可能忽略了哈珀作品所展現的多元現代生活面向,例如二十世紀蓬勃發展的餐廳文化,像自動販賣式餐館(Automat)、女性專屬用餐桌位(Tables for ladies)以及雜碎餐館(Chop Suey)等畫名,皆反映出哈珀普遍選用當時餐飲界熱絡議題為畫作主題,同時可以發現在這些不同類型的餐廳題材畫作中,哈珀時常以女性為畫面焦點人物,引發筆者進一步探討哈珀如何描繪在餐廳中的女性形象與活動。筆者藉由哈珀多種餐廳題材的創作、草稿、訪談,以及藝術家手札的記錄,同時包含餐飲歷史與社會史文獻,全面地考察畫中的餐廳與女性所傳達的意象,試圖釐清哈

珀所處的現代社會中的女性與餐廳所發展的文化脈絡。

美國飲食文化的網路口碑排行榜

-

#1.篇名美國的飲食文化探討作者黃亭嘉縣立旭光高中一年乙班指導 ...

美國 的飲食文化探討. 作者. 黃亭嘉縣立旭光高中一年乙班. 指導老師陳怡仁老師. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com ... 於 www.shs.edu.tw -

#2.美國飲食文化介紹 - Andysebas

美國飲食文化 的演變受多種因素影響。玉米成為美國飲食的主體成分﹐功在美國印第安人。早期來自中國和意大利的移民及非洲黑奴﹐也為豐富今日美國的日常飲食做出了貢獻。 於 www.andysebastian.me -

#3.朱易美國飲食文化新趨向

一般的美國人是如何在家里烹調食物的,構成了美國飲食文化的主要部分。 ... 隨著減肥的概念的風行,對甜點和零食的負面看法就越來越普通,但美國人在晚餐後仍習慣有 ... 於 www.tangben.com -

#4.美國飲食文化歷史美國飲食文化 - Duph

美國 的飲食文化反映出它的歷史。來自歐洲的殖民者引進了一批食材和烹飪風格,時間進入19世紀和20世紀以後,由於眾多外國移民的湧入,使得全美國各地展現出豐富的食物與 ... 於 www.duhpba.co -

#5.美國飲食文化& 各國飲食文化簡介 - 飲食文化

美國 人一般不在厨房中用調料,而像英國人一樣把各種調料一古腦放在餐桌上請君自便,美國人也是很講究味道的,要清淡不腻,鹹中有甜。蒜及酸辣食品一概不食 ... 於 dietary-culture.blogspot.com -

#6.我們還真沒什麼食物文化,方便就好。」 「美式」速食店遍佈 ...

美國飲食文化 的「相同」與「不同」. 美國的外食日常,這是Red Robin 美國連鎖漢堡店. 上述當然只代表部分美國人的意見,但美國人如果大都吃速食(或 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#8.美國疫情催生創新飲食文化!從矽谷餐飲業看亞裔的成長

近日美國十年一度的人口普查數據分析指出,美國亞裔和西裔人口比十年前分別 ... 在受疫情影響的餐飲業中獨樹一幟,並打出中餐西進的創新飲食文化, ... 於 gvlf.gvm.com.tw -

#9.美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變- PanSci 泛科學

飲食文化是一個國家國力盛衰的表徵。筆者從少年負笈美國求學開始,到告老退休這四十多年間,親眼目睹美國飲食文化的魔幻蛻變,在書中各節中娓娓道來,其間涉及到美國 ... 於 pansci.asia -

#10.星巴克“入侵”靈隱寺? - 名家評論- - 世華媒體

用美國飲食文化侵略了中國傳統文化。” 較年長的中國觀眾也許看過一部好萊塢經典電影《茶與同情》(Tea and Sympathy),1956年出品,大 ... 於 www.mediachinese.com -

#11.中国和美国饮食文化差异有哪些,各有什么相同点和不同点?

中国和美国饮食之间的差异还是非常明显的,而且是全方面的。本文将简要介绍中国和美国饮食文化之间的差异,不过对于移民美国生活的中国人而言, ... 於 www.liveinau.com -

#12.美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變 - 華藝電子書

道出了美國飲食文化由量變到質變所引發的美食新風潮! 本書用「美食」這兩個字做為「破題」,它包括兩個涵義。首先是,時尚美食開始在美國引領風騷,讓世界各國的饕客 ... 於 www.airitibooks.com -

#13.土生土長美國人飲食偏好小特寫 - 旅美熟姐日記@PIXNET

美國 人常買的食物:雞蛋、麵包、吐司、紅蘿蔔、馬鈴薯,洋蔥、牛肉、西洋芹菜、熱狗、培根、火腿、花椰菜、醃酸黃瓜、玉米、青豆、四季豆、蘑菇、甜椒等。 用得最多的: ... 於 juiminc.pixnet.net -

#14.你不了解的美國飲食文化,不只有漢堡、炸薯條! - 人人焦點

作爲一個移民歷史悠久、兼容各色文化的國家,美國自然而然成爲了「無國界融合料理」潮流的引領者。無國界融合料理是指將兩種完全不同的菜系相融合,如中國 ... 於 ppfocus.com -

#15.全面解析:美國飲食文化|養生|八字佬 - 婚姻測算

養生美國的特殊文化背景對烹飪菜肴的影響要想了解美國的飲食文化必須先淺談一些美國的歷史、地理及風土人情。 兩大主要因素一個國家民族飲食文化的形成與發展有兩大 ... 於 www.bazilao.com -

#16.美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變 - 博客來

書名:美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變,語言:繁體中文,ISBN:9789570528985,頁數:176,出版社:臺灣商務,作者:楊本禮,出版日期:2014/01/01, ... 於 www.books.com.tw -

#17.美國飲食文化ppt | 靠北餐廳

美國飲食文化 ppt 情報,美国饮食文化ppt课件- 美国饮食文化The eating culture of America 1 美国的特殊文化背景对烹饪菜肴的影响? 要想了解美国的饮食文化必须先浅谈 ... 於 needmorefood.com -

#18.美洲飲食文化

美國 中西部飲食就是農村家常菜,也就是典型美國菜:將肉塊或禽類簡單燒烤,配上蔬菜、馬鈴薯和新鮮麵包。 中西部有許多來自新英格蘭區和中大西洋區的移民,並帶來各自的 ... 於 ecourse.nutn.edu.tw -

#19.美國飲食文化的歷史 - 壹讀

而且他們還發揮聰明才智把奴隸主嫌棄的「豬下水」變得可口,增加美國飲食的可選菜品。 您也可能喜歡: 川菜六種辣你知道幾種? 湘菜文化:湖南飲食與湘菜 ... 於 read01.com -

#20.日本飲食文化紮根美國獨特變異的產物拉麵漢堡- 美食 - 男士髮型

日本飲食文化如今正以其獨特的方式在美國生根發芽。不少美國人氣廚師將自己在日本體驗過的“日式待客”帶回當地高階餐廳,還有被改良成適合美國人口味的 ... 於 m.meixingnan.com -

#21.[美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變]好書評鑑

美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變限量出售介紹給大家一本好書博客來飲食-飲食文化分類超值好書定價:220元優惠價:9折198元本商品單次購買10本85 ... 於 dietbooks2.pixnet.net -

#22.美國飲食文化英文介紹大全列表 - 久久英語坊

久久英語坊美國飲食文化英文介紹大全列表,把英語知識集合於此,邊看最新美國飲食文化英文介紹相關內容知識點,邊學英語提高你的英語能力。 於 m.jjyyf.com -

#23.标签聚合:美國飲食文化 - 老资料网

篇一:傳統飲食文化中的禮儀1中國傳統飲食文化概述飲食文化受自然、經濟、地理位置和思想文化的影響不斷發展。 老资料网. 0条评论. 於 www.laoziliao.net -

#24.美國飲食文化_百度百科

美國 式飲食文化是不講究精細,追求快捷方便,也不奢華,比較大眾化。一日三餐都比較隨便,有可能都把時間放在工作上了。美國的特殊文化背景對烹飪菜餚的影響, ... 於 baike.baidu.hk -

#25.你不了解的美国饮食文化

美國飲食文化 - 在这一阶段,他们奠定了美国主食的基础——玉米。但由于生活水平较低、疆域广袤、人口文化分散等原因的限制,美国饮食尚且处于... 於 info.todohealth.com -

#26.中美饮食文化大不同

中国的饮食观念的不同于美国的饮食观念,和每一个国家都有它独特的魅力。中国人注重食物的味道,相反,美国人注重食物的营养。 1.1中国人注重味道. 中国的饮食文化, ... 於 www.usapiea.com -

#27.日本飲食文化紮根美國獨特變異的產物拉麪漢堡 - 爵士範

日本飲食文化如今正以其獨特的方式在美國生根發芽。不少美國人氣廚師將自己在日本體驗過的“日式待客”帶回當地高級餐廳,還有被改良成適合美國人口味的日式 ... 於 www.jueshifan.com -

#28.美國飲食文化面面觀不只有快餐,還融合了全球多國飲食 - 搜資訊

與歐洲人習慣相比,美國各地的餐館將提供更大份量的食品,小吃和飲料。食物通常會更甜,含有高水平的脂肪。隨着快餐店的廣泛存在,隨時隨地進食,鼓勵零食高熱量食物。 於 www.xoer.cc -

#29.美國飲食文化 - 大都會移民

美國 的飲食文化反映出它的歷史。 · 因是移民國家,美國的飲食文化基本是受歐洲人所影響。 · 早期大多數美國移民是英國或愛爾蘭裔,英式文化在美國菜中,一直佔主導地位。 於 www.immigrant.com.tw -

#30.[美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變]好書評比@ 暢銷好書 ...

2015好書搶購-美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變小七書到付款節省你去書店的時間博客來飲食-飲食文化分類網友推薦定價:220元優惠價:9折198元本 ... 於 pedia2.pixnet.net -

#31.美國留學- 節慶介紹 - 杜威遊學

抵達美國留學注意事項. │美國旅遊介紹│美國節慶及飲食文化│ ... 美國的職業棒球、籃球和美式足球是電視曝光率最高的三項運動。而這三項職業運動並非一年到頭都在 ... 於 abroad.dewey.com.tw -

#32.她的蛋卷完美極了!和藹可親的大媽顛覆了美國飲食文化!

茱莉雅第一次登上電視時,正值大眾渴望娛樂的一九六○年代,那時大眾還不講究樂趣與食物的完美結合。多數的家庭流行使用果凍模型、冷凍蔬菜、焗烤鮪魚 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#33.美式飲食習慣根本就是場災難! | 聰明飲食| 運動養生| 元氣網

... 作者John Robbins,柿子文化出版】 如果低碳水化合物的流行飲食減肥法無法 ... 按照傳統美國人的飲食習慣吃東西,會讓許多人的體重過重,而且也不 ... 於 health.udn.com -

#34.Gloria Chung:美國飲食文化的精髓—— 移民 - CUP

飲食 紀錄片Taste the Nation with Padma Lakshmi 研究移民對美國飲食及文化的影響,並拍攝了美國各地移民的故事,圖為劇照。 美國大選,所有人的目光 ... 於 www.cup.com.hk -

#35.八種味道定義美國飲食文化 - MPlus

美食作家莎拉‧羅曼(Sarah Lohman)已經重現製作出許多古老食譜中的料理,包括美國殖民地時代的雞尾酒、黑胡椒蛋糕和燉麋鹿臉,可說是一名美食歷史學 ... 於 www.mplus.com.tw -

#36.美國飲食

早餐以麵包、牛奶、雞蛋、果汁、麥片、咖啡、香腸等為主。 午餐一般在工作地點用速食(速食是典型的美國飲食文化,十分普及),一般有三明治、水果、咖啡、 ... 於 www.wikiwand.com -

#37.美國人的飲食結構有多糟糕? - 紐約時報中文網

一份關於美國人1970年至2010年間食品消費變化的分析表明,要達到可抵禦肥胖和慢性健康問題的膳食指南的要求,美國人還有很長的路要走。\r\r. 於 cn.nytimes.com -

#38.美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變 - ShareBody資訊站

飲食. 品牌旗艦. 5th STREET ... 關鍵保健 · 防護專區 · 順暢保養. 美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變. NT$174. 立即購買 · 北斗有巢氏 有巢氏北斗. 提示. 確定 取消. 於 sharebody.com -

#39.美國歷史匯聚:美國人吃的太單調?這樣的飲食文化從何而來

美國 人來中國,最震驚的一件事情就是美食的種類太多,覺得自己的嘴完全不夠用。美國人在飲食上更加註重方便快捷,沒有複雜的烹飪過程。所以在美國,快餐... 於 www.ifuun.com -

#40.美國飲食文化歷史 - Zhewang

美國 的飲食文化反映出它的歷史。來自歐洲的殖民者引進了一批食材和烹飪風格,時間進入19世紀和20世紀以後,由於眾多外國移民的湧入,使得全美國各地展現出豐富的食物與 ... 於 www.zhewang.me -

#41.美食新風潮: 美國飲食文化的魔幻蛻變| 誠品線上

筆者從少年負笈美國求學開始,到告老退休這四十多年間,親眼目睹美國飲食文化的魔幻蛻變,在書中各節中娓娓道來,其間涉及到美國國力的盛衰起伏變化,讓饕客們在品酒、嘗鮮 ... 於 www.eslite.com -

#42.美國飲食文化 - 中文百科知識

美國飲食文化 ... 美國式飲食不講究精細,追求快捷方便,也不奢華,比較大眾化。一日三餐都比較隨便。它的特色是“粗狂實在”,食用新鮮的原材料,不靠添加劑,調味劑,食物 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#43.美國飲食文化及特色美食:讓你在家也能滿足味蕾

民以食為天,很多人都會把品嘗美食作為最滿足享受的時刻,中國的美食數不勝數,每個地域都會有自己的特色美食。美國飲食文化的形成與發展主要有兩個 ... 於 kknews.cc -

#44.美國移民改變飲食文化推升火辣口味零食熱潮 - Tvbs新聞

在美國疫情期間,鹹味零嘴銷售特別好,尤其是火辣口味的奇多起士條, ... 專家分析認為,辣味零食銷售增加跟西裔和亞裔移民人口帶來的飲食文化脫不了 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#45.「美國飲食文化差異」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

自炊達人」⋯⋯等等,美國地大物博,飲食習慣在不同州郡、城市也一定有差異,但至少在這裏(西雅圖周邊小 ...,美国的特殊文化背景对烹饪菜肴的影响,要想了解美国的饮食 ... 於 1applehealth.com -

#46.美国人的饮食习惯_美国人的饮食文化 - 红粉笔学习网

美国 人吃生东西多,蔬菜,最典型的是沙拉,它们还有哪些饮食习惯呢以下是红粉笔小编给大家带来美国人的饮食文化,以供大家参阅! 於 m.hongfenbi.com -

#47.美国饮食文化的形成与发展- 居外网 - 海外房产

美国饮食文化 :美国的特殊文化背景对烹饪菜肴有着相当大的影响——要想了解美国的饮食文化必须先浅谈一些美国的历史、地理及风土人情。 两大主要因素. 一个国家民族饮食文化 ... 於 m.juwai.com -

#48.改變美國近十年餐飲市場的廚師:David Chang與April Bloomfield

最近希望可以進一步理解飲食趨勢演變的深層因素,於是看了二本書:《Smart Casual》與《Foodies》。這二本書都在講述美國飲食文化近五十年來的變化 ... 於 www.selftaughtgourmet.com -

#49.美國飲食文化,大家都在找解答。第1頁

美國飲食文化 ,大家都在找解答第1頁。上回美食小常識介紹到英國菜的文化與特色,或許當時就已經有人猜到下一篇是寫哪一國了,這回介紹的是繼承了英國飲食精神的美國, ... 於 igotojapan.com -

#50.台美文化衝突有多大?異地的鄉愁是食物的滋味! - 生鮮時書

這本《人家有傘,我有美國》,講的就是台灣人移居美國的各種文化衝突經驗談。 美國人的飲食. 說到台美文化最明顯的差異,就從台灣人 ... 於 newsveg.tw -

#51.美国的饮食文化论文

美国 的饮食文化论文. “你吃什么就成为什么样子。”营养专家经常使用这句话来倡导更好的饮食习惯,入嘴的东西确实成为我们身体的一部分。 於 bylw.yjbys.com -

#52.美國飲食文化及特色美食:讓你在家也能滿足味蕾 - 雪花新闻

美国特殊的文化背景、特有的历史和风土人情也形成了美国特色的饮食文化。 美国饮食文化的形成与发展主要有两个因素: 1.乡土性的多元因素. 於 www.xuehua.us -

#53.外賣送餐,美國飲食文化的符號 - 日日新聞

疫情期間,美國許多地方開始實行“居家隔離”政策,餐館、酒吧、咖啡店等停止接待客人,只保留取餐外賣服務。外賣在美國一直是人們生活中不可缺少的 ... 於 inewsdb.com -

#54.【 美國美食觀點】你不可不知的台美飲食習慣差異 - Tripresso ...

一時之間,從鼻子吃到尾巴成為流行名詞,在美國飲食界蔚為風氣,很多餐廳都 ... 的筆,引領你認識真正的美國人跟美國文化,保證前所未聞,拍案叫絕。 於 www.tripresso.com -

#55.American food - 美國國務院

美國飲食文化 的演變受多種因素影響。玉米成為美國飲食的主體成分﹐功在美國印第安人。早期來自中國和意大利的移民及非洲黑奴﹐也為豐富今日美國的日常飲食做出了貢獻。 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#56.美式大餐:非裔美国人的饮食如何改变了美国 - Netflix

非裔料理是美国的特色美食。在这部系列纪录片中,厨师兼作家史蒂夫·萨特菲尔德带你从非洲一路走到得州,领略各种美味佳肴。播放预告片及了解详情。 於 www.netflix.com -

#57.美國飲食 - 求真百科

美國飲食文化 反映出它的歷史。來自歐洲的殖民者引進了一批食材和烹飪風格,時間進入19世紀和20世紀以後,由於眾多外國移民的湧入,使得全美國各地展現出豐富的食物與 ... 於 factpedia.org -

#58.三分鐘看美國家庭餐桌:食品百年演變 - 食力

這個三分鐘的短片快速地以視覺和菜色,說明了美國一百年來的社會文化變遷。 ... 藜麥、鮭魚、甘藍沙拉,這幾者在健康飲食界素有「超級食物」的美稱, ... 於 www.foodnext.net -

#59.美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變 - Readmoo

美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變》電子書- ☆道出了美國飲食文化由量變到質變所引發的美食新風潮!本書用「美食」這兩個字做為「破題」, ... 於 readmoo.com -

#60.除了「大」以外~你不知道的【美國飲食文化】還有這些

如果說食物代表一個文化的味蕾記憶,那麼身為文化大熔爐的美國,其飲食文化可不是三言兩語就能訴說得完。紐約的貝果、西雅圖的海鮮、洛杉磯的酪梨、 ... 於 www.how-living.com -

#61.[美食小常識]改變世界-美國食物工廠@ 主安的尋寶記錄 - 隨意窩

讓我們先來看看美國飲食文化的脈絡: 美國菜的歷史極短,僅有兩百多年。原本是以英國菜為基礎,但近年來它多變化的口味已@ @ abcd425heart. 於 blog.xuite.net -

#62.美國飲食文化| JIBAO - 洞悉教材的趨勢 - 吉寶知識系統

undefined美國飲食文化究竟什麼是美國料理(American Cuisine)?是漢堡加薯條? 是牛排加卡馬鈴薯? 是熱狗加酸菜? 就傳統而言, 大家習慣把美國料理視為 ... 於 jibaoviewer.com -

#63.Re: [問卦] 有沒有米國人平時三餐是吃啥的八卦? - Gossiping板

美國飲食文化 很喜歡打包台灣飲食文化很討厭打包很多東西吃不完寧可丟掉. 這不一定是浪費問題更多是衛生問題美國比較乾燥剩菜不容易壞掉 於 disp.cc -

#64.美國飲食文化ppt完整相關資訊 - 小文青生活

提供美國飲食文化ppt相關文章,想要了解更多美國便宜食物、速食文化起源、台灣美國飲食差異有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整相關 ... 於 culturekr.com -

#65.PPT - 美式飲食文化PowerPoint Presentation, free download

美式飲食文化. 一、歷史背景. ◎ 導論美國人的飲食習慣是一日三餐。他們講究吃的是否科學、營養,講求效率和方便,一般不在食物的精美細緻上下工夫。 於 www.slideserve.com -

#66.到美国留学一定要知道的饮食文化| ABCDreamUSA

由于多元文化的融合,很难定义美国正统食物是什么,当你在餐馆用餐时,你会发现美国食物结合了多种国家的饮食文化。不论是在美国留学或旅游, ... 於 www.abcdreamusa.com -

#67.谁说美国没有饮食文化?美国各州人爱吃的食品 - 嘻嘻网

生活在此,何不应该了解一下美国饮食文化的历史?在这个多民族的国家,美国美国50州,美国州,美国50州美食,美国美食,美国餐饮文化, 於 m.news.xixik.com -

#68.美國移民改變飲食文化推升火辣口味零食熱潮 - 奇摩新聞

在美國疫情期間,鹹味零嘴銷售特別好,尤其是火辣口味的奇多起士條, ... 專家分析認為,辣味零食銷售增加跟西裔和亞裔移民人口帶來的飲食文化脫不了 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#69.美国饮食文化 - 英语作文网

你吃什么就成为什么样子"营养专家经常使用这句话来倡导更好的饮食习惯,入嘴的东西确实成为我们的 ... 认识美国食物可以让我们得知美国文化的精髓。 於 www.yyzw.com -

#70.美國人的主要飲食文化就是漢堡等等的快餐嗎 - 優幫助

全麥食品. 早餐以麵包、牛奶、雞蛋、果汁、麥片、咖啡、香腸等為主。午餐一般在工作地點用快餐(快餐是典型的美國飲食文化,十分普及),一般有 ... 於 www.uhelp.cc -

#72.盤點能代表美國的九種食物

觀察家表示,Twinkies 完全符合美國人的飲食文化:奶油豐富,口味超甜,難怪如此受美國人青睞。但Twinkies 被許多營養學家視為超級垃圾食品。 2. 玉米餡餅 ... 於 www.epochtimes.com -

#73.美國飲食習慣- 飲品茶QA

而蘋果派、比薩餅、漢堡包原先都是來自或改良自歐洲,現在則是美國速食文化的象徵。墨西哥捲(Burritos)和炸玉米餅(tacos)則源自墨西哥。由非裔美國人 ... 於 drink.faqs.tw -

#74.美國美食報告1.美國基本介紹2.飲食文化介紹餐飲小費餐桌禮節 ...

c. 地理環境: 美國位於北美洲的中部。西臨太平洋、東濱大西洋,南鄰墨西哥及墨西哥灣,北接加拿大,連同北美洲大陸西北端之阿拉斯加及中太平洋 ... 於 slidesplayer.com -

#75.美式飲食文化中最為典型的熱狗,還有一秒到達你的嘴邊!

美國飲食 不太講究精細,總體是隻要方便就好,因而快餐是美國飲食的主流,熱狗,就是美式飲食文化中最為典型的食物,美國人每年消費190 億根熱狗, ... 於 www.gushiciku.cn -

#76.美國飲食文化介紹– 新版飲食指南 - Newyokc

標籤: 飲食文化華裔移民中餐雜碎,美國中餐文化史中國菜排華法案, 尼克森, ... 美食, 華人的飲食文化淵遠流長,舉世皆知,雖然今天在國際上各大都市均可吃到中國菜, ... 於 www.newyokcrest.co -

#77.你不了解的美国饮食文化 - 知乎专栏

你不了解的美国饮食文化. 3 年前. 美国人吃汉堡包、热狗和其他简单、标志性的美食,典型的美国菜“粗犷实在”,食用新鲜的原材料,保持事物的原汁原味; ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#78.美国的饮食文化与禁忌-掌厨-用心做顿好饭

世界饮食文化:美国的饮食文化与禁忌. 美国人吃汉堡包、热狗和其他简单、标志性的美食,典型的美国菜“粗犷实在”,食用新鲜的原材料,保持事物的原汁原味;但他们同时也 ... 於 www.izhangchu.com -

#79.Joanna's World::台灣、美國的飲食文化 - 新浪部落

美國 的飲食文化和台灣的飲食文化,有非常大的差異。怎麼說有非常大的差異呢?首先,就以份量的多、少來分別... 於 blog.sina.com.tw -

#80.美國飲食文化姓名:黃鈺涵學號:0995102022 授課教師:沈貞伶

雖然沒有吃過美國當地的美式料理,但是嚐過牛仔驛站後我約莫能領會美國飲食的口味、特色,大概就是醬多、份量大。 心得分享: 一直以來都很喜歡美國的文化、風土民情,藉由 ... 於 elite.tut.edu.tw -

#81.美國飲食文化英文 - Hugb

美國 的飲食文化反映出它的歷史。來自歐洲的殖民者引進了一批食材和烹飪風格,時間進入19世紀和20世紀以後,由於眾多外國移民的湧入,使得全美國各地展現出豐富的食物與 ... 於 www.jjminch.co -

#82.美国的饮食文化 - 文档网

提供美国的饮食文化word文档在线阅读与免费下载,摘要:美國飲食文化美國吃的東西東很簡單早餐!中參!晚餐!早餐!中參!晚餐!都是漢堡. 於 www.wendangwang.com -

#83.雜碎:美國中餐文化史 - MoMo購物

本書作者是安德魯.柯伊是美國研究華人飲食的知名學者,二○○九年出版了本書,率先提出「美式中餐」的重要性。爾後,不少學者受其啟發,紛紛以「雜碎」( ... 於 m.momoshop.com.tw -

#84.美國飲食文化分享:... - 美利堅餐飲館Summer Diner | Facebook

美國飲食文化 分享: 美式飲食文化當中,對於雞肉偏好白肉,就是所謂的胸肉。而且要乾乾淨淨的無皮無骨,與我們台灣人喜歡腿肉的口感比較不一樣,在美國胸肉比腿肉貴, ... 於 www.facebook.com -

#85.美国饮食文化历史简介

美国是一个仅成立两百多年的年轻国家,在时间上美国饮食文化的历史自然是不能和我们有五千多年饮食文化的中国相比了。但是美国又是一个很特殊的移民 ... 於 www.gugong.net -

#86.美國糧援對臺灣飲食文化之影響(1955-1965)

標題: 美國糧援對臺灣飲食文化之影響(1955-1965). 作者: 孫鼎之. 關鍵字: 美援;糧食援助;480公法;以麵代米. 出版社: 中興大學文學院歷史學系. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#87.美国饮食文化可不只是你想到的那些快餐!

吃苦耐劳、崇尚质朴的欧洲人移民到了美国,奠定了美国简单、纯粹的饮食文化基础。后期的欧洲移民、亚洲移民等造就了美国的熔炉文化,更为美国饮食文化的多样性、丰富性 ... 於 m.beliwin.com -

#88.美國餐飲文化 - 小蒨

美國飲食文化 一般的美國人是如何在家里烹調食物的,構成了美國飲食文化的主要部分。洛杉磯時報最近公布了他們針對美國人如何在家預備食物做了一個調查,從調查的結果 ... 於 coco880916.pixnet.net -

#89.美國人的一日三餐都吃什麼? - 互動頭條

就像在中國有四大菜系,魯菜、川菜、粵菜、淮揚菜,這是因為在中國的飲食文化中,南北菜餚風味出現的差異,所帶來的不同飲食習慣,經過漫長的歷史演變而 ... 於 thats.cc -

#90.為什麼包括很多歐洲人在內,都認為美國飲食盛產垃圾?

美國飲食 起源於歐洲,自從哥倫布發現美洲大陸後,源源不斷的歐洲白人來到美洲生活,並帶來歐洲的飲食文化和烹飪,直到現在美國飲食依然受歐洲烹飪文化 ... 於 www.aqiusha.com -

#91.全面解析:美國飲食文化- 老林家的廚房 - FANSWONG

全面解析:美國飲食文化. 我們都知道,美國式的飲食不講究精細,我們很多人更追求快捷方便,也不奢華,比較大眾化。但唯獨瑞士的情況就不一樣了,瑞士 ... 於 appnews.fanswong.com -

#92.中餐被美國接納的過程,正是一部美國華人移民史 - 關鍵評論

... 與族裔經過一百多年交錯融合的歷史見證。 標籤: 飲食文化, 華裔移民, 中餐, 雜碎:美國中餐文化史, 中國菜, 排華法案, 尼克森, 中式餐館, 華人移民. 於 www.thenewslens.com -

#93.飲食文化差異- 鄉村女孩的美國夢-開創花蓮偏鄉教育的新希望

來到美國也已經一個星期了,開始對家鄉的想念也越來越大,在不同的飲食文化下的衝擊,我們想念起了台灣的食物。前幾天我們在閒聊當中,說到想吃水餃, ... 於 www.flyingv.cc -

#94.邊吃邊跑:什麼是美國食物? - Study in the USA

第一次來美國的人認為快餐定義了美國食物。然而,快餐只是美國飲食文化的一部分。 於 www.studyusa.com -

#95.美國飲食- 維基百科,自由的百科全書

因是移民國家,美國的飲食文化基本是受歐洲人所影響。在歐洲人移居美國時,往往把歐洲的烹飪、食材帶到了美國。 因為早期大多數美國移民是英國或愛爾蘭裔 ... 於 zh.wikipedia.org -

#96.為什麼美國人都胖胖的?地理課本沒寫的「大」美國!

小孩子的飲食習慣其實充分反映了美國的飲食文化,亦即方便、快速、重口味,外加大份量。大人吃的食物大致上和小孩無異,只是更鹹、更甜、脆皮更厚、分量更 ... 於 life.tw -

#97.通俗,不俗!從簡單速食,看大美國文化差異!

而這些老美速食,又很快地隨著老美的文化優勢及全球化,開始遍及全球,成為世人眼中,美國飲食文化的代表! 而速食(Fast Food)本身,既然他都叫速食了, ... 於 hipsterbabydiary.com -

#98.美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變哪裡有賣

博客來66折全館即時榜MUJI無印良品STARBUCKS星巴克美食新風潮:美國飲食文化的魔幻蛻變所謂僅次于選擇益友,就是選擇好書。今天給大家介詔一本書, ... 於 oufxqdmlhcwfi98.pixnet.net -

#99.美國飲食文化 - JVVX

美國 的飲食文化反映出它的歷史。來自歐洲的殖民者引進了一批食材和烹飪風格,時間進入19世紀和20世紀以後,由於眾多外國移民的湧入,使得全美國各地展現出豐富的食物與 ... 於 www.cheshirport.co